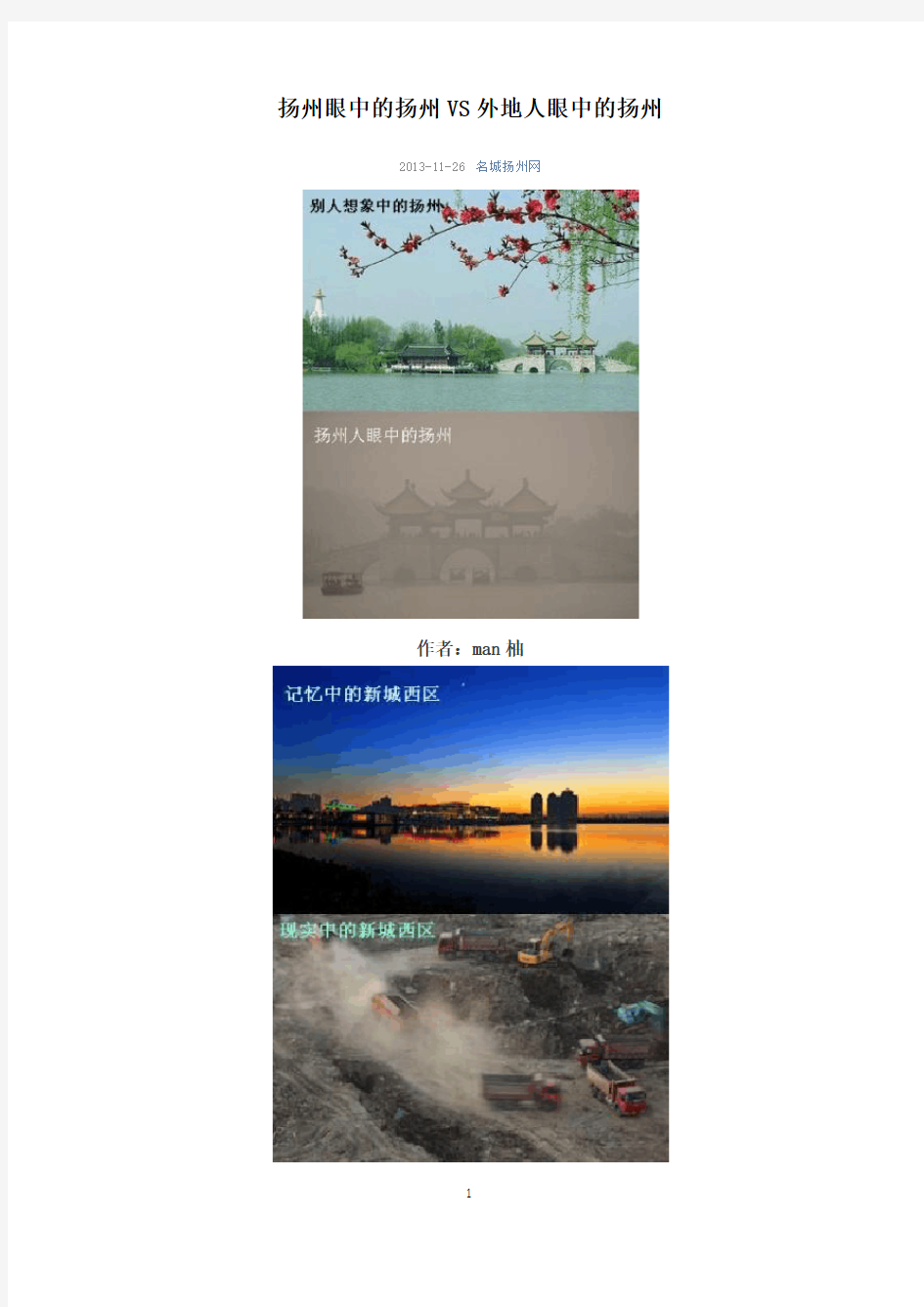

扬州眼中的扬州VS外地人眼中的扬州

2013-11-26名城扬州网

作者:man柚

我眼中的上海人 据说上海人向来看不起外地人,对外地人中的河南人、安徽人尤其不屑。可是,传闻终究只是传闻,我在上海期间与上海人接触时,他们非但没有流露轻蔑之意,反而一听说我是安徽人,立即与我热烈地攀谈起来,有的甚至向我打听在合肥居住的亲朋好友,大有“远亲不如近邻之感。出乎意料的,谈到上海,他们并不如传闻所说的那样在外地人面前显示优越感,反而,许多人抱怨、批评上海,并且,他们对象我这样的外省人对上海的某些看法常常也能引起共鸣。 上海是一个神话,在现当代中国的不同语境里常常被描述成不同的形象:殖民地的、洋化的上海;“冒险家的乐园“、黄金荣、杜月笙们的上海;张爱玲笔下的上海;“四人帮”的上海;以浦东为标志的改革腾飞的上海……而在当下的大众文化传媒中,上海和上海人的生活则是一个消费和享乐的神话。上海人的生活被描述为:走出摩天大楼的写字间,开着私家车,来到具有30年代风格的酒吧,一边喝着下午茶,一边怀旧;或是在百乐门之类的歌厅里,一边听着爵士乐,一边玩味着上海的风花雪月……也许这的确是一部分先富起来的上海人和被称作“白领”“上海宝贝”的上海人的生活写照吧,但据我这个外省人看来,上海大多数人与其他城市人的生活并无多少不同之处,同样是提着篮子到菜市场买菜或在马路边晨练,同样是匆匆上班又匆匆下班,同样是晚饭后全家窝在一起看电视……要说有什么不同,那就是:上海人过日子更讲究实际,更注重计算,菜做得更细,衣着更随意,经济往来更“拎得清”,一句话,如王安忆在《长恨歌》中所言:“上海的市民,都是把人生往小处做的。”这才是真实的上海,“讲述老百姓自己的故事”的上海。 当然,上海交通便利、经济发达、商品齐全、市场规范、文化生活丰富、社会秩序良好,这是每一个来上海的外地人都有目共睹的,也是与自己生活的地区相比后感到自惭形秽的。谁都得承认,居住在这样的城市,人的生活质量当然比较高。但是,所谓“生活质量”,又是因人而异和多方面的。以生活在合肥这样一个城市不大、环境幽雅、人口不多的外省人的眼光看来,我觉得上海人的生活质量实在算不上高:一是节奏快,许多上班族清晨要转乘几路车才能到达上班地点;晚上有时很晚才能到家,月月如此,年年如此,很少有象合肥人那样,捧着茶杯悠闲地步行去上班,中午在家美美地睡一觉的。二是人太多,人多构成了上海的“繁华”,可是挤车的滋味实在不好受,而且在那些树木葱茏,环境优美的公共场所,如公园等,你也很难觅到宁静,难怪一位上海人对合肥黑水坝公园环境如此优美而又不拥挤表示非常羡慕。三是路太远,在上海到某部门办事或或去某家拜访,乘车一小时是家常便饭,所以同居住在上海,亲戚、朋友、同学难得一聚。一方面是人挤人,另一方面人与人又相隔很远,人情味又很淡!一位上海人听我说到在合肥到了中午要吃饭时,忽然接到一个电话说同学在某某饭店聚会,搭车五分钟便可赶到的事后,表示十分羡慕。总之,上海“大有大的难处”,上海大多数人的生活并不如我们想象的那么“惬意”,反之,他们倒经常流露出对居住在合肥这类中等城市生活的向往。但是他们是决不会离开上海的,这就是上海人。 也许是上述的客观情形也许是我眼中的上海不同于他人眼中的上海,总之,我这个外省人对上海是不适应的。走在繁华喧嚣的南京路上,女儿问我感觉如何时,我想起了韩少功《马桥词典》里的一个:“晕街”。当然,作为匆匆过客,上海于我是无所谓的,但有时我想:假如有一天我真的居住在上海,我能融入这个城市吗?答案恐怕是否定的。我礼赞上海的生活质量和生活方式,但我更愿意过着一个合肥人的也许不那么合时宜的悠闲、宁静的生活。因为,如美国作家布莱特·乔丹所言:“我要的是真谛,是生活,不是生活方式。”

一位深中老师眼中的深圳中学 深圳中学建设“学术性高中”的解读与分析 跨学科知识的广度、批判性思维的培养是中国学生最缺乏的。 ——耶鲁大学校长 理查德-莱文中国学生往往不太愿意去挑战学术权威、发表不同的看法,不太愿意自主地进行创造性思维。 ——牛津大学校长 安德鲁-汉密尔顿一、“学术性高中”的通俗解读2010年3月,深圳市唯一的省重点中学——深圳中学提出了“建设全球化时代中国卓越的学术性高中,提升学生‘学术素养’、‘专业精神’和‘审美情趣’,培养创新型人才”的办学目标。“学术性高中”这个新名词刚一出现,就在校内外引发了广泛的争议,大家莫衷一是,有人发出这样的疑问:中国的许多大学都搞不出什么像样的学术成就,一所中学居然敢称“学术性高中”,是否自不量力? 我个人认为:仅从字面上来解释“学术性高中”是有失偏颇的。江苏省教科院基础教育研究所所长彭钢先生在2010年2月撰写的《江苏普通高中教育发展的经验与思考》一文中,有这样一段话: “面对普通高中‘同质化’的趋势,需要进行制度和政策上的重新建构。首先,需要从制度上重新确立普通高中的类型。要对学校进行准确定位以引导其科学发展,防止不顾客观条件‘一窝蜂’地盲目追求所谓‘省内外一流’甚至‘国内外一流’。一种可参考的分类方式是根据培养目标的不同将现有高中学校划分为四类:一是以学术型、创新型人才培养为重点的学校,学生以进入名牌大学为主,可称之为‘学术性高中’;二是以全面提高学生基本素质的学校,学生以进入一本、二本为主,可称之为‘一般高中’;三是以培养特殊人才为主的学校,如美术、音乐、体育等,可称之为‘特色高中’;四是以培养高素质劳动者为主的学校,学生以进入三本、高职为主,可称之为综合高中。” 彭钢文中所称的普通高中的“同质化”,指的是:过去长期积累下来的普通高中地缘性、文化性、个性化的差异已经在消解,出现了越来越雷同化的普通高中的“相似面孔”。每一所高中都希望成为省内或国内一流高中,把所有学生都作为“精英”而不是大众来教育,希望他们的学生都能升入一流名牌大学。这显然是不现实的。 根据彭钢的分类,并参考国外“学术性高中”的办学经验,我个人把“学术性高中”理解为:它是为国内外一流大学大批量输送优质生源(创新性人才)的基地,“学术性高中”的学生,不仅要求训练有素,学业成绩优秀,为大学阶段打下了坚实的基础,更应具备批判性思维、较高的审美情趣,一定的独立思考和创新能力。 “学术性高中”不是“县一中模式”的翻版。 二、审视美国的“学术性高中” 两年前,在一篇网络博客文章中,我第一次看到“学术性高中”这个名词,文章记述的是我国东北沈阳育才中学一个叫吴钩的初中男孩,被美国ChoateRosemaryHall高级中学录取的故事,该校还为吴钩提供每年高达4万多美元的全额奖学金。我当时很感叹美国竟然有这样慷慨的中学。后来又读到另一个博客:《睿睿的成长足迹》,作者的孩子殷钟睿,在北京某学校上初三时被美国著名高中PhillipsAcademyAndover中学以全额奖学金录取,该生2008年从这所学校毕业,又被哈佛大学全额奖学金录取。殷钟睿的成长足迹清晰可辨,耐人寻味。网上搜索ChoateRosemaryHall和PhillipsAcademyAndover的有关资料,给人的感觉是:学校令人向往,学生个个优秀。近年来,我国北京、上海、沈阳、南京、广州、深圳等大城市,越来越多优秀的初中毕业生直接寻求去美国顶级高中留学的机会,从这些中学毕业的中国学生,一般都会被美国排名前10的大学录取,网络上报道的此类个案,至少在10例以上。

一个上海人眼中的深圳 孙不熟按:这是一位上海人对沪深两城的比较文章,作者是谁我找了半天也没找到,只查询到文章的来源是“西祠胡同”。文章站在上海人的角度,批评了上海在这一轮经济转型的节奏上慢了一拍,并由衷地表示向往南方的深圳,欣赏深圳在科创产业上的出众表现。 不过,时事易转,上海并没有给予批评家更多的素材,它很快就表现出对时代超强的应变能力。尤其是近段时间,上海凭借其专车新政以及对Uber的力挺,频频占据科技媒体的头条。有观察者不吝赞美称,大上海似乎摒弃了过去老成持重、顾盼自雄的直辖市姿态,反而体现出一个新兴城市才会有的改革锐气和超强行政效率。 反而是南方的深圳,在对待专车这个新生事物上似乎没有出色表现。要知道,无论是创投资本,还是互联网环境,深圳比之上海都更活跃,尤其是,滴滴快的的大金主还是腾讯。深圳没有抢到这个头啖汤,委实不该。 在一定程度上可以说,深圳与上海是中央政府最为倚重的两个经济城市,也是代言中国经济转型升级的两颗明珠,但二者发展模式不同,城市气质迥异,关于二者的比较有太多的故事可以讲。今天分享的这篇文章谈不上高大深刻,但其中透露出的城市情怀仍值得一读。

过去深圳羡慕上海有宝钢、上汽以及各种五百强中国区分店,现在上海可能会羡慕深圳有华为、腾讯和比亚迪。沪深两城的长跑赛,还远远没有结束。 文|佚名身处上海,见证了这个城市的快速发展。今天为何写这篇文章,是希望上海可以发展得更好,可以有更多的优质民企以及创业创新环境。因为近期很多人在讨论上海为何出不了BAT(百度、阿里、腾讯),上海为何出不了具有全球影响力和竞争力的大公司。此文通过与深圳的一个简单对比来初步分析这一原因。当然,城市各有千秋,并非是要比较孰优孰劣,而是希望能博采众长。前天,和一位地产商聊天。他说想明白了一件事,做资源的事情找国企、做市场的事情找民企。咋一想这话靠谱,国企做不好市场,民企得不到资源。这让我想起了两座城市,深圳与上海,这两座中国最傲娇的国际化城市。我虽身在上海,却十分向往深圳。听说上海一些官员很羡慕深圳,我想这是合乎情理的。前几年在浦东发展、苏州模式顺风顺水之时,南方的深圳一位名叫“我为伊狂”的网友,在强国网上抛出一篇《深圳,你被谁抛弃》中,指出曾经的第一个特区,风头逐渐被替代,文章引起渲染大波,时任深圳市长,亦是后来起起落落的大才子于幼军,与其见面,并评价这是一次平等、坦诚、民主的对话。在深圳发展与于幼军的政史上落下浓墨一笔,为人称颂。“我为伊狂”从深圳的五大公司招商银行、平安保险、中兴通讯、华为科

小学作文-我眼中的上海_小学生作文 上海,我出生的地方.这里高楼大厦鳞次栉比,让我目不暇接.浦江两岸的建筑各有特点:浦西这里的建筑群都有几百年的历史,至今仍完好无损,而且各幢建筑都有自己的独特风格,有”万国建筑博览”之称;浦东则完全是现代化建筑,在那里我看到了上海最具代表性的建筑——东方明珠电视塔和金茂大厦. 这就是我眼中的金茂大厦,它的高度有340.1米,面积达到1520平方米,是目前我国最大的观光大厅,全国首批4A旅游景点之一.在这里可以轻松触达外滩,”万国建筑”群落,世纪大道,饱览如银带般穿梭于城市的高架道路,将浦江两岸国际化大都市的美丽风光及长江口的壮丽景色都尽收眼底. 与金茂大厦比邻而居的是上海的标志性建筑——东方明珠电视塔.它比金茂大厦还要高100多米,是中国最高的建筑.整座电视塔从上到下共有三个球体,中间用银色钢结构连接,就像一串美丽的珍珠项链.而它的灯光也很有特色,三个球体灯光闪亮,就连连接球体的电梯也是灯光闪烁,整座电视塔还会随着时间的变化,变幻出五颜六色不同的灯光色彩,令人惊叹不已. 夜幕降临,整个上海又完全变成了另外一幕与白天大不一样的景观.每到晚上七点,上海所有高层建筑上的霓虹灯同时闪亮,让人仿佛置身在星星的海洋中,勾勒出浦江两岸现代与古老两种,同时代表上海过去与现代的建筑群落.特别是浦东沿岸的许多现代化高楼大厦的外墙灯光非常有特色:它能根据不同的需要,打出不同色彩的图案,甚至是各种文字标语,让人叹为观止.黄浦江上各种游船来来往往,穿梭在两岸灯光的海洋中,与两岸的景色交相辉映,相得益彰…… 这就是我眼中的上海,它象征着我国的繁荣与富强;象征着我们伟大祖国的勃勃生机;象征着我们祖国强大的社会主义力量. 我从心底里对你说:”上海,我爱你!” 上海市万裕街小学 四(1)班 美丽的故乡 提起故乡,我眼前便展现出一幅古村优美的田园山水画。 那是一个民风淳朴的小镇,虽然没有华山的奇险,没有黄山的神秘,更无泰山的雄伟,但每次跟妈妈回去总是那么的让人留恋往返。 清晨,我被一阵阵清脆而高亢的公鸡叫声吵醒,伸伸懒腰,边穿衣服边贪婪的呼吸着早上格外清新的空气,窗外还有小鸟在叽叽喳喳的叫个不停,仿佛在说:“懒虫快起床,懒虫快起床……”这可比闹钟里说得好听多了。 我迅速起床收拾好自己,顾不上妈妈叫“不要跑远了,快吃饭了……”等等已经听得耳朵起老茧的唠叨,就往外跑,呀!还好起的不太晚,还能好好欣赏欣赏这难得的晨景。只见家家户户的屋顶冒出一缕缕的炊烟,微风轻轻一吹,这袅袅的炊烟便越升越高,越来越淡慢慢

思想战线 2010年第3期 第36卷№13,2010Vol 136 论大都市人的族群意识 ———以上海人个案为例 巫 达 3 摘 要:大都市人是由来自全国各地、世界各地的新老移民构成的。不同时期移民及其后裔有其独特的文化和族群特征。然而,在以大都市名称命名的大都市人 (如上海人)与其他 地方的人群相对应的情况下,其本质已经作为一个整体,具备了区域性族群意识,并通过文化表述出来。大都市人的族群性或族群意识是通过想象的共同体来实现的,从本质上看是一种建构模式的产物。大都市人族群意识的形成,伴之以族群边界的维持,构成当代大都市人族群意识文化图景。 关键词:人类学;族群意识;都市族群;上海人 一、引 言 我国改革开放30多年来,全国范围内城镇化、都市化的进程极为引人注目。在全球化的背景下,境内外流动人口增加,出现了跨地区、跨城市、跨省份的大规模流动人口。在这种背景下,大都市海纳百川式地吸收来自全国各地、世界各地的新移民。新移民融入大都市的过程,是他们逐步接受大都市社会文化认同的过程,是社会人类学意义上新的族群意识形成过程。在某些大都市,例如上海市,这个过程由于时间短、变动频繁,出现了新、老移民之间不同的区域性族群意识的差异。上海的“老上海人”和“新上海人”之间的区别,在不同政治、经济利益面前被强调或被掩饰。 本文所讨论的“大都市”不一定仅仅指“国家中心城市”,①其他省会及区域性中心城市 (如深圳)等也可称为“大都市”。我国城乡 建设部定义中心城市“是指在一定区域内和全国社会经济活动中处于重要地位、具有综合功能或多种主导功能、起着枢纽作用的大城市和特大城市。”这个定义可以对大都市的定义有一定的参考作用。另外,本文所讨论的“族群意识”, 不是指大都市里面某个族群、某个民族的意识,而是指以某个大都市命名 (如上海人)的人群 的意识。以“上海人”来讲,这个名称相对于其他城市、其他地区,已具备或逐渐具备区域性的群体意识。这种群体意识实际上就是一种“族群性”,也就是英文的ethnicity 。实际上,吴燕和教授在1989年的一篇文章里,就是把英文的ethnicity 翻译成“族裔意识”或“族群意识” 的。 ②从人类学的族群理论的角度看待大都市人的族群意识时,笔者用ethnogenesis (族群形成过程)这个概念来加以理解和解释。 本文主要以上海人为例,考察大都市人的主观认同、文化表述与认同建构模式。主观认同和建构模式现已成为当代社会人类学关于身份认同的主流研究范式。本文研究资料资料来自报刊杂志、参与观察、随机访谈等。 二、理论背景:想象的共同体与建构模式 从人类学族群理论的角度研究大都市人,首要研究重点是考察大都市人的身份认同的建构模式,探索其身份的文化表述方式,汇总当代大都市人身份的“多元一体”(费孝通概念)③的形 3①②③基金项目:上海市浦江人才计划项目“全球化背景下的上海人身份认同建构研究”阶段性成果;上海高校人文社会科学重点研 究基地中国社会转型与社会组织研究中心子项目“虚拟网络社区与上海人身份认同建构”前期经费资助作者简介:巫 达,上海大学文学院社会学系教授(上海,200444)。城乡建设部编制的《全国城镇体系规划》的定义认为:“国家中心城市指的是国家城镇体系顶端的城市,这些城市要在全国具备引领、辐射、集散功能,这种功能表现在政治、经济、文化诸方面。”2010年确定的5大国家中心城市是北京、天津、上海、广州和重庆。吴燕和:《族类意识之创造与再创造:从夷夏、汉番、省籍之说发展族群关系理论》,“族群关系与区域发展研讨会”论文。中国台北“中央研究院”民族学研究所主办,1989年9月1日~2日。费孝通:《中华民族的多元一体格局》,载费孝通《中华民族多元一体格局》,北京:中央民族学院出版社,1989年,第1~36页。

一个程序员眼中的北京和上海 面积 北京:16410.54平方公里 上海:6,340.5平方公里 人口 北京:2151.6万人 上海:2,500万 光看数字可能在北京长住但没在上海住过的朋友肯定觉得上海的交通情况非常恐怖。 想一想也可以知道,2500万人口/6340.5平方公里怎么算也比北京人口密度大。 实际上并非如此。 我大学是在北京华北电力大学,在北京昌平区的回龙观附近,大学毕业之后租的地方也一直在回龙观,原因无他,一是熟悉,二是租房价格便宜。 在北京待过的人肯定都知道,天通苑和回龙观基本上大学生和外来人口最常住的地方了。因为这两个地方在五环至六环左右,地理位置较偏僻,所以房租肯定相应的会便宜不少。 而且回龙观又有两个地铁站,龙泽站和回龙观站,所以出行还算方便。 但是,问题来了。北京的城市规划非常有问题,简单来说,就是聚集现象非常严重。 举个简单的例子,我每天早上上班都会去回龙观地铁,因此发现了一个非常有趣的现象,在13号线上,西直门方向的人往往会爆满,但是对面去东直门的人数相比之下要少了差不多5成。 那么必然,下班的时候人流总量刚好相反了。 可以看出,北京大部分的办公地点都在西边,住的大部分在东边。 再往深里想,海淀区是高校云集的地方,有清华,北大,地质大学,北京语言大学,北航,中国农大,中国矿大,北科,那么公司为了方便招人,是不是选址的地方会优先往这些地方靠呢? 导致了公司大部分在西边。 而东直门附近聚集了北京大量的商场和食肆,还有工体,夜店等等。生活化的地方自然就会吸引人去居住。 这样导致的问题就是,上班大家一窝蜂去西直门方向,下班了大家一窝蜂的去东直门方向,我在北京工作的这几年时间基本上都花在了交通工具上,曾经我有一份工作在国贸附近,我的线路是怎样的呢? 13号线回龙观->芍药居(共计6站)->换乘十号线->金台夕照站(共计七站)然后走路到公司,总计一个小时三十分钟。更SB的是,我13年养了一只阿拉斯加,我每天要早起半个小时遛狗 ,所以我每天需要在六点半起床,溜半个小时狗,七点回去10分钟洗漱,出门。到公司大概8点五十左右,勉强能在9点之前到。 当时技术还不太行,工作内容又偏难(地图,短视频录制,音频压缩,各种动画交互),所以每天压力很大。搞得我那段时间掉头发,洗澡的时候一搓就是一坨头发。那会体重也是高中之后 最轻的70kg左右(我现在已经飙到85kg了)。现在想了一下当时的压力到底源于何处?其实不是生存压力,因为我父母都是医生,家里完全不用靠我。而且父母时常调侃我说混不下去给你买几百只羊回新疆放羊算了。所以不存在所谓的生存压力,主要的压力还是技术上的不足导致的焦虑感。

我眼中的上海 一提到“上海”这个词,或许在大多数人的眼中的上海是现代化的上海:鳞次栉比的高楼大厦,宽阔清洁的条条大道,高架凌空而起,隧道四通八达,轻轨风驰电掣,F1呼啸而来。东方明珠、金茂大厦、杨浦大桥、上海国际赛车场……,一个个现代化的建筑构筑起了现代化的上海城市框架。是上海城市建设的现代化和城市经济发展水平的现代化。走在大街上,随处都可看到操一口流利的外语与外国朋友交流的普通上海市民。 而我今天要说的是一个不一样的上海,一个我从小生活的老上海,一个我眼中的上海。 从小因为父母工作繁忙,由爷爷和奶奶把我一手带大,和他们一起生活在一个没有那么多繁华的商圈,也没有那么多汽车的鸣笛声的上海弄堂里。和如今的上海比,似乎又有一些格格不入,但是又必不可少。在弄堂里除了有叫卖零食点心之外,还有叫卖青菜、豆腐、瓜果、鸡蛋的,时而还有活鸡活鸭;每隔几天还有把服务送上门的修理棕棚、补皮鞋与弹棉花胎之类。他们各行业有各自的呼唤声调,使人一听便知道是什么行业的人来了。由于弄堂房子家家户户紧挨着,共同分享屋前屋后的弄堂,在弄堂里的叔叔阿姨,爷爷奶奶似乎都互相认识,每天碰面就会互相打招呼,时不时还会闲聊几句。邻居相互帮助,亲如一家。 弄堂是上海的特产,是属于上海人的它记载了上海的故事。反映了上海人的文化、生活方式与心态。上海有各式弄堂房子,每种是上海作为一个整体的一个部分。现在,随着上海大规模的城市改造,大量市区居民的迁移和大量弄堂正在消失,曾经陪伴了上海人一个多世纪弄堂即将消逝,那上海特有的旧时街景、生活方式、传统习惯以及海味文化也将随着城市改造中弄堂的消失而消失,那上海弄堂的生活也只有在影视中去回味了。虽然上海人的弄堂逐渐消失,但这就是我眼中的上海,比起熙熙攘攘,车水马龙的上海,我更喜欢老上海,因为它是我快乐的回忆。

深圳上海广州之对比 ——论坛搜集总结 上海: 上海治安好,市容整洁。 11条地铁线路冠绝中国连香港都没法比拟,地铁高架路方便;广州的确是比较难截到的士不过我想说,等以后广州的地铁十分便捷。 我在上海读书广州工作,这么说吧,上海的舞台和视野会比广州大,就是说,如果你要做到最高,可能上海会更适合,但普通老百姓都想混个中间就好了吧,那就无所谓,广州上海都差不多。 我很喜欢上海的文化和繁华,但是生活,有时候是拥挤了点,压力也大,上海是个烧钱的地方,认识的老外说,上海适合生活,因为上海有太多好玩的地方,但是消费同样很高。 上海水土好,可以打扮,出美女;广州就是水土天气不好,什么东西都容易坏,发霉,到夏天就黏糊糊的,很不舒服.一点扮靓的气氛都没有.。 上海人不太好相处,周围有不少上海女孩希望找有钱的老公,不准结婚了还要自己和老公一起供房,希望结婚了就养只狗过富太般的生活。 上海MM,在广州工作,BF家在深圳,以切身感受来说:如果非这三个城市本地人的话,广州最适合生活,悠闲自在滋润,我非常喜欢。深圳最没有生活感,不喜欢。上海是三个城市中最时尚和国际化的,节奏最快压力最大,我是工作狂型,所以很喜欢。 来到上海之后我才知道自己想要什么需要多努力才能得到自己想要的上海绝对是个能激发人斗志的地方不管是对自身的要求还是对物质的要求。 上海人普通话很好,但很多人都不愿意说,这部分人把这作为划分上海人和外地人的一把尺,以区别对待。不过赢得上海人的尊重并不太难,要么有钱,要么很有能力会让你自己变的有钱。上海的生活气息还是很浓的,尤其周末的早晨,只要你在社区,公园到处逛逛,就不难发现这一点,因此还是挺舒服的。广州人是不会说普通话。 国际化时尚什么的,那肯定是上海。喜欢长江三角洲胜过珠江三角洲。 上海排外公认的,没钱压力是无比的大。广州除了广东话让我受不了其他都习惯了,每个工薪阶层都能找到相应的生活方式。深圳年轻,有活力,也浮躁,人与人之间冷漠,但真的遇到交心的朋友绝对是幸福的。广州深圳的公交车都蛮拥挤的,广州最严重~~~不挤就不是广州公交车了。但是广州的自由是深圳无法给予和感受得到的。 好多人都不了解上海,没有真正溶入上海,对于上海的感觉似乎只停留在出差旅游短期居住后的感受。要过真正上海人的百姓生活,会觉得很有味道,海派文化很养人~ 如果你是老外的话,或者你超级有钱,上海真的很适合你,免费的妓女都会主动缠着你。 去上海,每次我都带着地图,不是给不起那个“问路费”,而是一个国际大都市遇到这种冷漠又可笑的事情,心里总是难受。毕竟我觉得自己还是是很喜欢上海的。特别是那百年老城,又有文化底蕴,名副其实的国际现代化大都会。曾经也有升职常驻上海的机会,最后还是放弃了。 深圳多年以前还是很不错的,现在越来越后劲不足了。 上海人口太多,就业等方面虽然还不错,和很多国际金融大都市相仿,但还缺少文化气息,文化上远不如北京。大城市的人们相对比较浮躁的,压力大。我个人还是喜欢二线城市。人生很短,老是在生活压力大的状态下,真不太值。

一个年轻新加坡人眼中的上海 发言人:赵琬仪- 发言时间:2003-01-04 02:12:40 - 阅读次数:191 [发言人资料] 发贴数:注册时间: 回主题列表发新贴回复此文修改管理 -------------------------------------------------------------------------------- 联合早报 赵琬仪 五十年前的上海已有“东方的巴黎”之称,和国际大都会伦敦、巴黎齐名;今天的上海被视为“全世界的商业城”,迟早会成为“东方的纽约”。 上个月笔者首次到上海,在5天4夜的短暂逗留中感受到现代上海的大都会动力。 上海人口近1700万。人口之众,决定了市场潜力。在上海,上中下各阶层各有消费天地。人民币3元吃一碗拉面,或是人民币20元喝一杯cappuccino,丰俭由人。 在贫富两极之间还夹着小康之家、中产阶层,这样的市场构造,让不同市场定位的商品都找到所属的消费群。 消费的一大推动力,是重仪表赶时髦。七八十年前,英法德美日租界割据所遗留下来的历史记忆,让上海人较其他地区的中国人更容易投入现代城市国际化的消费趋势。 事实上,20世纪初外国人在上海建设的设施,是今日上海重新跻身国际城市之列的基础。 初访者对这座城市的第一个深刻印象必然离不开那些象征了一个城市的财力和气魄的高楼大厦。 外滩建筑的天际线景观,遥对浦东新区的88层楼高的金茂大厦。金茂大厦的上海最高建筑记录只能维持多5年。据说,到了2007年,由日商投资兴建的94层浦东上海环球金融大楼预计将竣工。 而另一栋拥有300层楼高的住商综合摩天双塔Bionic大楼已完成规划草案,全球屏着呼吸,拭目以待。 如果说高楼林立代表了上海的经济繁荣,吸引了国内外人才汇集此地大展拳脚。那么休闲娱乐选择之多,则表现了上海多姿多彩的城市生活,吸引了海内外游客纷纷前来上海观光旅游。 新事物快速诞生,旧事物却来不及被淘汰。上海吃喝玩乐的选择独具中西交汇,新旧合璧的特色。日趋国际化的选择,消费却比一般大城市便宜,难怪中外游客初到上海,马上感

浅谈张爱玲小说中的上海情结 侯昕彤 摘要:张爱玲是中国现代一名颇有传奇特色的女作家,她出生于上海,长于上海,与上海结下了不解之缘。张爱玲的小说作品中可以看出她内心里有着浓厚的上海情结。张爱玲常常以上海人为描写的对象,也常常从上海人的角度看世界。张爱玲的小说透着一股上海味道,上海情调,展现了上海的生活、上海这个城市本身对她的影响。上海作为张爱玲的故乡,是她悲观性格的成因之一,也是她无法割舍的家,她作品里的悲凉,一部分也来源于她的上海情怀。 关键词:张爱玲;上海情结;上海人 在我看来,张爱玲是特别的,她系出名门,人生曲折,才华横溢;她的小说是特别的,华丽却苍凉,中西交融,读起来有一种东西方文化的交错之感;民国时期的上海也是特别的,新旧思想文化相互碰撞,繁华却压抑,新旧交替,推动了社会前进但也催生了种种畸形产物。张爱玲说自己“到底是上海人”,她的作品常常选择上海为舞台,书中的人物也常常是上海人,张爱玲对于她的出身地,无疑是有这浓厚的感情的,这份上海情结,让她的作品成为上海水土中开出的一朵浓丽的花儿,婷婷立于民国时期的文坛之中。 纵观张爱玲的小说,故事大多发生在两个地点,一个是上海,另一个是香港。她生于上海,长于上海,人生的许多大事都是在上海经历的,比如家庭的动荡,进入上学校学习,首次发表作品,被父亲责打拘禁,逃出家门去母亲家,以及后来遇见胡兰成等等。人的性格习惯都是与自己生长的环境、经历的事情息息相关的,因此所有这些都对她以后的作品产生了深远的影响,使她的故事总带着一股上海味儿,就像她自己说的“只有上海人能够懂得我的文不答意的地方1”。 一、上海人 张爱玲在散文《到底是上海人》中讲述了她对上海人有的两个印象,一个是白与胖,一个是“通”。这个“通”是“文理清顺,世故达练2”,也是一种中国式的态度。她说“上海人是传统的中国人加上近代高压生活的磨练”“但是这里有一种奇异的智慧3”。这些性格在她的作品里可以找到影子,如《半生缘》里的上海姑娘顾曼桢,她坚强独立,接受过较为高等的教育,她勤劳工作养活家人,鼓励男友追求理想,她追求平等的爱与幸福。她的故事终究是悲哀的,但读者看了,心里会生发出希望这样的女子能得到幸福的感情。或许张爱玲写这样的经历苦难却坚强的女子,也是含着同情的,她终究是“喜欢上海人”的。 张爱玲的小说,人物的个性最是丰满。傅雷曾评她笔下的人物是“每一个动作,每一缕思维,每一段对话,都反映出心理的进展……每句话都是动作,每个动作都是说话,即使在没有动作没有语言的场合,情绪的波动也不曾减弱分毫。4”,虽这段话是赞的《金锁记》,但我认为,张爱玲小说中人物的刻画,大都是精彩的。她对上海人的印象一定是极深的,观察地也是极细,因此她笔下的上海人,在如此细致传神的描写下也更加传神起来。 1出自张爱玲著《到底是上海人》 2出自张爱玲著《到底是上海人》 3出自张爱玲著《到底是上海人》 4出自傅雷著《论张爱玲的小说》

从已有的实践经验来看,全国各地尤其是深圳、上海、江苏等地在采取公开竞价进行国有股权的出售和项目招商上都进行了相当的探索,积累了一定的成功经验。 国有股权招标式出售的国际经验和财务顾问的角色 华欧国际证券有限责任公司佟江桥 上海市国有资产经营有限公司刘平 从国外经验看,西方国家出售国有资产常用的方式是通过设立全国性的招标委员会并采取公开竞价来处理其持有股份的变现。招标委员会一般负责制定招投标的细则,其中包括投标主体资格的审查和限制、招标底价的设定、标准合同条款的设计、出售价格的谈判和最后中标方的选择等。由于招标模式符合“公开、公平、公正”的原则,因此,其价格发现功能发挥充分,具有高度的市场化属性。运用公开竞价即招标的方式操作国有股权的出售,一方面可以为国有资产的定价提供一个竞争性的环境,有利于国家利益的最大化;另一方面还可以避免私下协议可能出现的暗箱操作,防止不规范行为的发生,是国际上处理国有股权的通行做法。 2002年11月,中国证监会发布的《关于向外商转让上市公司国有股和法人股有关问题的通知》中,明确提出了转让股份“原则上采取公开竞价方式”。因此,作为代表国家利益的各地上市公司的国有股东有义务按照国际惯例,制定出科学、公正的招标程序、评标标准,使招标全过程按市场规律和既定程序顺利进行。从已有的实践经验来看,全国各地尤其是深圳、上海、江苏等地在采取公开竞价进行国有股权的出售和项目招商上都进行了相当的探索,积累了一定的成功经验。本文将先对国际上已形成的招标并购惯例和注意事项加以介绍,然后通过一个国内近期完成的公用事业的出售案例来说明该种模式在我国所进行的探索,并对中介机构如财务顾问在此过程中的角色加以阐述。 招标式出售的程序 一、潜在投资者寻找和文件准备 在政府或其授权机构决定对某一下属公司进行出售后,通常会委托一家财务顾问(一般是投资银行)来协调整个过程的设计和组织。财务顾问在接受委任后,会根据对卖方业务和并购市场的了解,提交一份潜在购买方名单,一般包括:国际同行业的战略投资者、地域性战略投资者、有良好并购记录的金融投资者等。 确定了潜在购买方以后,财务顾问会制作和分发招标简要(Teaser)。招标简要指的是由财务顾问草拟的一份简单介绍拟出售公司和资产情况的文件,分发给列入名单的潜在购买方。潜在购买方阅读这份招标简要后,参考各自聘请的顾问的建议,决定是否参与招标。在确认了候选方满足邀请函中投标人资格预审规定

Module4 Things we enjoy测试卷 Part 1 Listening 1.听音,根据所听内容,在适当的图片下画“√”。 1.2.3. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 4.5. ( ) ( ) ( ) ( ) Ⅱ.听音,根据听到的内容选择所描述的事物。 ( )1.A.The train.B.The car.C.The plane. ( )2.A.The watch.B.The hat.C.The shoes. ( )3.A.The camera.B.The telephone.C.The fan. ( )4.A.The telephone.B.The TV.C.The bus. Ⅲ.听音,标序号,写阿拉伯数字即可。 ( )They watch how the birds fly. ( )They fly like birds. ( )They draw a picture of their flying machine. ( )They want to invent a flying machine. ( )It’s a great invention in the world. ( )They build the flying machine. Ⅳ.听音,把短文补充完整。 I am live in the 1 .It’s the end of the year.I’m hungry.I’m going to the 2 .I want to 3 see many 4 things.I’m 5 .I’m going back to the hills Part 2 Writing I.读谜语,写答案。 1. I can go to places far away in it.What is it?It’s .

我眼中的广州与深圳 高中毕业之后,莫名其妙的就来到了广州这座城市,在广州又稀里糊涂的度过了我的大学四年。而如今考取南国哈工大,在这里也度过了一个多星期,对深圳也有了或多或少的了解,亦借此机会讲述一下我眼中的广州与深圳。 一、地理交通 广州,又称“羊城”,是广东省省会,副省级城市,广州地处华南,广东省的东南部,珠江三角洲中边缘。深圳,又称“鹏城”,位于珠江三角洲东岸。 在我的印象中,广州是一个四通八达的城市,一张羊城通可以让你从南到北,从西到东。广州有四个火车站,除了广州东站,皆都是高大上的典型代表。当然,广州也有其巨大的港口以及国际航空枢纽机场。对于深圳,我了解到的也只有其拥有中国最大的集装箱港口,较为便捷的客路运输以及坐地铁时较高的票价。 二、文化 作为相隔不远的两座广东的大城市,广州与深圳的文化却有着诸多的不同之处。而文化的差异也是这两座城市最值得说道的地方。 2.1、语言 广州是广东的广州,我想不用我多说大家都知道这里是粤语的天下。在我就读于广州大学的这段时间,粤语是我听到的最多的话了。粤语是他们的母语,而普通话则相当于是他们的第二语言。所以不管是路边打电话的还是向你问路的,出口即粤语,这也让我因为语音问题困扰了好久。而深圳是全国的深圳,这里是中国语音的天下,在这里能听到来自中国各个地方的语音,有听懂的也有听不懂的。当然,在深圳大学城里面,我听到的最多的还是中国的通用语言--普通话。 2.2、饮食 相比于深圳,广州有着悠久的饮食文化,在漫长的生产发展中,形成了广州自己的文化特色。粤菜即是由广州及附近地区发展而成的,其在广州的饮食文化中占据着重要地位。在广州很难找到别的菜系的饭店,他们都是今天吃粤菜,明天还吃粤菜的节奏。谈广州的饮食文化,早茶是一个不得不提的特色。在中国的很多地方也许都没有早茶这个概念,也就是简单的早餐,而广州人对于早茶是相

关于描写上海唯美句子 关于描写上海唯美句子 夜晚,从黄浦江的游轮上看,明珠塔上点点繁星,熠熠生辉,光影流动,变幻奇妙。绚丽的霓虹灯凸显着东方明珠的辉煌,外滩的洋房让人在这座城市中迷惘,黄浦江上耀眼的光芒却有一种近代的沧桑。夜晚的上海仿佛穿上了件闪亮的新衣服:一盏盏霓虹灯千变万化,一会儿红,一会儿绿,一会儿半紫半黄,真是五光十色;还有那变幻无穷的形状,又像彩虹,又像鲜花,这是那衣服上美丽的花纹。大海上一片静寂。在我们的脚下,波浪轻轻吻着岩石,像朦胧欲睡似的。在平静的深黯的海面上,月光辟开了一款狭长的明亮的云汀,闪闪地颤中国之最。上海位于我国大陆海岸线中部的长江口,拥有中国最大的外贸港口、最大的工业外滩城市雕塑群用竖向的水波和水珠形象组合,如五线谱上跳跃音符,以轻松欢快的旋律,演奏上海母亲河黄浦江的乐曲“帆“表现黄浦江上帆樯林立,船队正驶向各地,外汇与旅游业在这条经济之河中流淌;帆与帆的连接,多曲线的漂动,增加了立体动感!原先风平浪静的海面,荡漾着,海的愁容荡漾着,那泛散开来的波纹,传播开海的哭泣。哦,大海,原来你也这么多情,却又如此沧桑。无数前来上海旅游的外地人眼中,上海的中心一定是那条被电视节目报道了无数便的熙熙攘攘的南京路。夜上海,夜上海,你是一个不夜城,华灯起,车声响,歌舞升平!晓色朦胧,夜色阑珊,大家归去,心而随着

那车轮转!弄堂中老上海人将油灯点亮,星星点点照亮长廊,临街的商铺里是闪亮的衣裳,美丽的上海让我如此彷徨。一场秋雨褪去了夏天的浮躁和闷热,好像一夜之间城市就添上了秋天的色彩,靓丽了许多,清新了许多。你看,道路两旁的那些树,多么美丽。墨绿的树叶,黄油油的花,浅红色的果实,远观一排排,一片片;近看一层层,一串串。让人赏心悦目,让人百看不厌。皓月当空,群星璀璨,美不胜收的天海更让人流连忘返。星星眨巴着小眼睛为路人指引方向,月亮弯弯像小船,行驶在那天海上。现代诗人向明东方明珠塔美丽极了,犹如一颗巨大的彩色钻石,闪耀着五彩缤纷的光芒。各种各样的船在水上漂着,船上面的广告灯放射出彩色的光,看得我眼花缭乱。傍晚,天空灰蒙蒙的,这时,一座座高楼上的灯已经陆陆续续亮了起来。接着,路灯、车灯也争相亮起来了,整条路顿时灯火通明,一盏盏灯火我住在繁华的大上海,这里人流如潮、车水马龙。夜,太静了,而且月光又像朦胧的银纱织出的雾一样,在树叶上,廊柱上,藤椅的扶手上,人的脸上,闪现出一种庄严而圣洁的光。海似乎也睡墨汁撒了一海,马上导向了天空。夜,娇嗔着。羞涩的撩起蒙蒙雾水。我看到了他一袭黑衣,苍劲的洒脱着什么捡拾着什么,他悠悠的长吁,命江上此时更幽深了,偌大的江面,看不到一点儿动静。江上起了雾,薄薄的雾把死一样寂静的江笼罩着,压着。本来就寂静的江水让雾那么一盖

《长乐路》:一个美国记者眼中的上海街市和生活 只能在《好奇心日报(https://www.doczj.com/doc/446253455.html,)》发布,即使我们允许了也不许*本文 本文只能在《好奇心日报( 转载* 罗伯·施密茨(Rob Schmitz)第一次到中国来是在 1996 年,当时他作为和平工作队(Peace Corps)的一员前往四川从事志愿活动。2010 年,他定居上海,成为美国公共媒体项目的市场记者。在决心要写一本关于中国的书时,他没有选择自己报导过的那些更具中国特色的地方,而是将目光投向了他居住的街区。《长乐路:一条上海马路上的大城市梦》(Street of Eternal Happiness: Big City Dreams Along a Shanghai Road)记述了他在这条原法租界角落的马路上结识的人们的生活,他们一家就居住在这里。问:你对这条路的第一印象如何? 答:2010 年我搬到这里,当时是来上海做记者。我住进了一个贴满白色浴室瓷砖的小区,名叫汇贤居(Summit),很可能是整条路上最无趣的地方。 其他路段都特别热闹:当地菜市场人流不断;包子铺前顾客排成长队;旁边广场上大妈们和着流行音乐跳广场舞;沿路还有三家医院,不时有救护车呼啸而过。 俯瞰这一切的是一排排高大的法桐,每 15 英尺左右就有一棵,还是 19 世纪法国人栽种的。经过修建的法桐形成了一条绿荫道,在炎炎夏日为人们遮出一片阴凉。我每天都会骑着自行车从这里经过,避开充斥着汽车、摩托车等各种喧嚣的街道。这些年来我认识了不少店主,其中大部分人都来自农村。他们拖家带口、背井离乡来到这里,怀揣的只有微薄的积蓄和在这个中国最大的城市立足的梦想。 问:他们的生活对于上海、对于上海的历史象征着什么? 答:一直以来,上海吸引着来自世界各地的投资商。这里是中国大陆首个中外思想发答:

赴深圳、上海、温州的考察报告及心得体会 赴深圳、上海、温州的考察报告及心得体会范文 20xx年12月1日我们一行来到XX市乡镇下的一个村的“沪川 大酒店”,我留意观查了酒店的环境,建筑特色、绿化、灯光、装潢、员工服务以及整个管理都给我留下了很深的印象。下面是我对酒店 考察的一点感想。 一、营销—让宾客从心里满意 餐厅服务小姐在为宾客点菜时,服务殷勤,动作规范,态度和谐. 大家都知道要重视宾客的感受,因为宾客是饭店员工的衣食父母。但我们在工作中是否真正从宾客去考虑问题呢?很多时候都还是不 够的。因为对宾客的满意纯粹理解为服务态度的话,可能有些肤浅了。服务需要不断研究客人心理,让宾客从心底感到满意才是硬道理。 二、员工——饭店的资产和资源 成本只能消耗的,而资源是能开发,资源是能升值的。管理大师彼得—德鲁克曾写到:“员工是资产和资源,不是成本和费用。” 他所强调的是人的价值,因此把员工当作资源还是成本,这就是体 现了酒店营经管理者的战略眼光和价值观,也是决定企业成败的关键。 三、制度——“热火炉定律” 不能否定,现在的制度,往往都没有很好的执行,而经常受到个人主观的控制,甚至有很多制度只是一种摆设。可能有许多管理者 会把所谓人性化管理作为一种理由来解释。这种认识上差异,关键 还是来自于我们很多人忽略人性化的一个基本立足点,即它是一种 责任,一种对企业和自己的责任。不规范执行制度,造成制度形成

虚设。一方面使企业浪费了制定制度的人力工本支出,更重要的是 向员工们间接展示了企业不严谨的工作态度和思路。即使是以红头 文字所定的制度,就必须执行。如果制度不合理,应及时进行修改,使之完善。西方的著名管理学家麦格雷戈的“热火炉定律”,就非 常形象表达了一个企业规范执行制度原则。 “只要你敢碰它,它就烫你,而且当时就烫你,第一次就烫得很厉害;它只烫你碰它的那部分,而不会烫你全身;对谁都一样—— 谁碰它,它就烫谁;你不碰它,它就不碰你” 四、求知——处处都是机会 学习环境的问题也是如此。我们经常喜欢依赖于我们的周围氛围,但是却忽略了最主要的一面:我们自己是否真的具有学习的.欲望? 如果具有这种渴望,不会因一些主观可以控制的因素,来阻止学习 知识,不会长时间等待一个特定机会,也不会在乎周围没有学习的 气氛等等,因为环境是自己创造的,处处都可以学习。所以,可以 这么说,我们很多人缺乏的不是学习机会和环境,而是没有具备需 要真正学习的思想。“学然后知不足”说明这个道理。 五、对饭店管理的一些认识 制度的完善和市场的竞争,使我们这些饭店管理者面临着新的挑战。我们必须迅速全面提升自我素质和能力,适应不断变化的形势,才不至于被市场所淘汰。 六、对今后物管公司发展的一点想法 酒店管理同物业管理有许多相同之处。通过对酒店的参观、学习和考察,使我对我现在从事的物业管理工作有了全新的认识,发现 了我们同沿海经济发达地区物业管理水平的差距。下面就物管公司 今后的发展方向谈谈我的想法。 1、加强人力资源管理,创“学习型、创新型”企业 首先严把员工招聘关。今后在招聘公司管理人员时必须是具备物业管理专业知识的人才;招聘维修人员时必须是具备相关技术条件 的多面手,并持有《上岗证》;招聘安保人员时必须属退伍军人,

我心目中的上海作文3篇 最忆是上海 张珂嘉 站在游轮的露台上惬意地吹着晚风,一赏外滩夜景。黄浦江西多是西洋风格的古建筑。数十座低矮的小楼紧密相连,将柔和的外轮廓绘成一溜低垂着眉眼的山,在浓浓的夜色中缄默着,一如那段屈辱的历史。 而对岸的东方明珠、金茂大厦、环球金融中心等,则是夜上海的灵魂。这三座傲视苍穹的大楼在一片寂静中拔地而起,闪着热烈的光。他们是一群现代舞者,尽管在游轮的行驶间分分合合,但始终都保持着眼神交流,好在游客们不注意的时候大放异彩,再会心地狡黠一笑。他们飞快地改变着身上的色彩,让永远跟不上节奏的江水吃力地依葫芦画瓢:夜上海不再是安静的了,比白天还要喧嚣的场景,天上、水里都有。 缤纷的江水越往西就越黯淡,最后褪回了原本的墨黑。我在恍惚中看到一颗闪着微光的子弹落到了繁华的租界上,落到了租界各国的心上。 四天四夜的激战,战士们早已疲惫不堪。无止境的战斗正挑战着他们的极限。“弟兄们!振作起来啊!想想你们死去的战友,想想你们无助的家人。你们要是不振作起来,去保住这个仓库,保住上海这最后一寸中华民族的土地,他们不就更可怜了吗?”。战士们看着这位

不屈的将军,脸上流下滚热的液体,不知是血还是泪。提起枪刀,擦干血泪,战士们如潮水般扑向偷袭的敌军,用热血绣出一面五星红旗,一面展现了中华男儿血性的旗! 四行仓库之战,惨,且值。 东方明珠正绽放着一缕殷红,纯净的颜色让我瑟缩了一下。这四栋高楼始终伫立在黄浦江边,不惧风霜雨雪。他们高,就更需要勇气去面对肆虐的雨雪;他们高,就更需要毅力去抵御狂风。可他们都忍受住了,甚至还把霓虹炫得更明艳些,坚韧的模样像极了报家卫国的八百壮士。 黄浦江上的灯光更明亮了。 最忆是上海 陈一诺 算上这次游学,我已经去过四次上海了。这是我除故乡以外去过次数最多的城市。当然,每次去都会给我的脑海中留下美好的回忆。 在上海市中心,黄浦江穿城而过。夜幕降临时,浦西的西式建筑便笼罩在一片金光之下——那是聚光灯的颜色。若是凝视着这些金碧辉煌的建筑的话,耳畔会响起一阵清脆的铃声——你会发现你正置身于老上海的街道上,电车一边响着铃一边从你身边徐徐而过。人行道上摩登女郎三五成群的结伴走着,人力车在大街小巷中左奔右突。此时,你仿佛迷失在这如诗似画的世界里,久久沉浸在其中无法自拔。 雨中的上海别有一番风味。上海地处江南地带,小雨整天断断续续的下,天空中总是阴雨密布的。在一片朦胧中你可以看到浦东林立