人教版高考生物大一轮总复习第25讲通过神经系统的调节

- 格式:pdf

- 大小:1.07 MB

- 文档页数:5

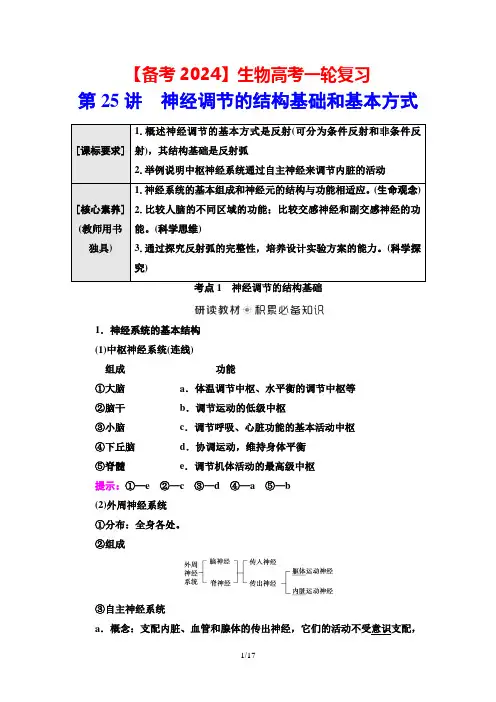

【备考2024】生物高考一轮复习第25讲神经调节的结构基础和基本方式[课标要求] 1.概述神经调节的基本方式是反射(可分为条件反射和非条件反射),其结构基础是反射弧2.举例说明中枢神经系统通过自主神经来调节内脏的活动[核心素养] (教师用书独具)1.神经系统的基本组成和神经元的结构与功能相适应。

(生命观念)2.比较人脑的不同区域的功能;比较交感神经和副交感神经的功能。

(科学思维)3.通过探究反射弧的完整性,培养设计实验方案的能力。

(科学探究)考点1神经调节的结构基础1.神经系统的基本结构(1)中枢神经系统(连线)组成功能①大脑a.体温调节中枢、水平衡的调节中枢等②脑干b.调节运动的低级中枢③小脑c.调节呼吸、心脏功能的基本活动中枢④下丘脑d.协调运动,维持身体平衡⑤脊髓e.调节机体活动的最高级中枢提示:①—e②—c③—d④—a⑤—b(2)外周神经系统①分布:全身各处。

②组成③自主神经系统a.概念:支配内脏、血管和腺体的传出神经,它们的活动不受意识支配,称为自主神经系统。

b.组成及功能(如表所示)自主神经系统由交感神经和副交感神经两部分组成,它们的作用通常是相反的。

交感神经比较副交感神经兴奋状态安静状态扩张瞳孔收缩扩张支气管收缩加快心跳减慢抑制胃肠蠕动促进减弱消化液分泌活动增强2.组成神经系统的细胞(1)神经元①神经元包括b细胞体和突起(包括a树突和c轴突)。

②神经纤维与神经a.神经纤维:轴突是神经元的长而较细的突起,呈纤维状,外表大都套有一层髓鞘,构成神经纤维。

b.神经:许多神经纤维集结成束,外面包有一层包膜,构成一条神经,分为传入神经(感觉神经)和传出神经(运动神经)。

(2)神经胶质细胞①分布:广泛分布于神经元之间。

②数量:神经元数量的10~50倍。

③功能:支持、保护、营养和修复神经元。

1.人的中枢神经系统由大脑和脊髓组成。

(×)提示:人的中枢神经系统由脑和脊髓组成。

2.人的脑神经共12对,主要分布在头面部,负责管理头面部的感觉和运动。

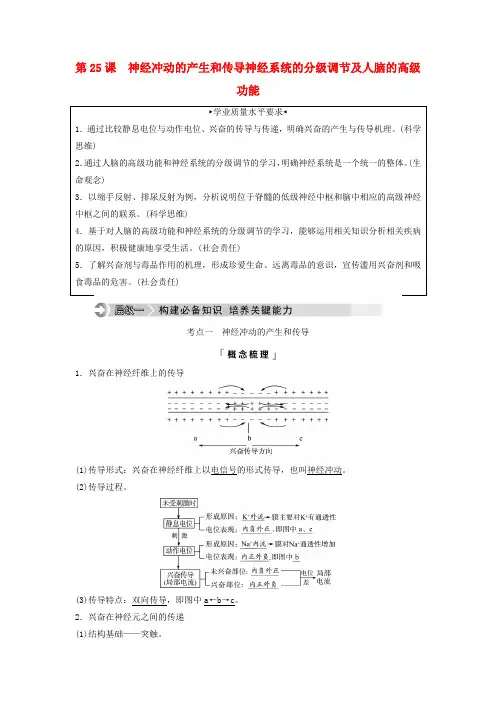

第25课神经冲动的产生和传导神经系统的分级调节及人脑的高级功能►学业质量水平要求◄1.通过比较静息电位与动作电位、兴奋的传导与传递,明确兴奋的产生与传导机理。

(科学思维)2.通过人脑的高级功能和神经系统的分级调节的学习,明确神经系统是一个统一的整体。

(生命观念)3.以缩手反射、排尿反射为例,分析说明位于脊髓的低级神经中枢和脑中相应的高级神经中枢之间的联系。

(科学思维)4.基于对人脑的高级功能和神经系统的分级调节的学习,能够运用相关知识分析相关疾病的原因,积极健康地享受生活。

(社会责任)5.了解兴奋剂与毒品作用的机理,形成珍爱生命、远离毒品的意识,宣传滥用兴奋剂和吸食毒品的危害。

(社会责任)考点一神经冲动的产生和传导1.兴奋在神经纤维上的传导(1)传导形式:兴奋在神经纤维上以电信号的形式传导,也叫神经冲动。

(2)传导过程。

(3)传导特点:双向传导,即图中a←b→c。

2.兴奋在神经元之间的传递(1)结构基础——突触。

①突触的结构:由突触前膜、突触间隙和突触后膜组成。

②突触的类型:主要有轴突—胞体型、轴突—树突型。

(2)传递过程。

(3)传递特点及原因:单向传递,兴奋只能从一个神经元的轴突传到下一个神经元的细胞体或树突,原因是神经递质只存在于突触小泡内,只能由突触前膜释放,作用于突触后膜上。

3.滥用兴奋剂、吸食毒品的危害(1)作用位点:大多是通过突触起作用。

(2)作用机理:促进神经递质的合成和释放速率;干扰神经递质与受体的结合;影响分解神经递质的酶的活性。

(3)毒品和兴奋剂的危害:使人形成瘾癖,对人体的健康带来极大的危害。

1.神经纤维接受刺激后产生的兴奋以电信号形式传导。

(√) 2.神经细胞静息电位形成的主要原因是K+外流。

(√) 3.动作电位形成过程中Na+内流的方式是主动运输。

(×) 4.神经纤维上兴奋的传导方向与膜内的电流方向相同。

(√) 5.神经递质作用于突触后膜,就会使下一个神经元兴奋。

2019版高考生物一轮复习第一部分第八单元生命活动的调节第25讲通过神经系统的调节练习新人教版编辑整理:尊敬的读者朋友们:这里是精品文档编辑中心,本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的,发布之前我们对文中内容进行仔细校对,但是难免会有疏漏的地方,但是任然希望(2019版高考生物一轮复习第一部分第八单元生命活动的调节第25讲通过神经系统的调节练习新人教版)的内容能够给您的工作和学习带来便利。

同时也真诚的希望收到您的建议和反馈,这将是我们进步的源泉,前进的动力。

本文可编辑可修改,如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅,最后祝您生活愉快业绩进步,以下为2019版高考生物一轮复习第一部分第八单元生命活动的调节第25讲通过神经系统的调节练习新人教版的全部内容。

第25讲通过神经系统的调节[基础达标](8+1)1.(2018·安徽合肥质检)如图是反射弧的组成示意图(虚线内为神经中枢),有关叙述正确的是( )A.①是感受器,②是传入神经,③是传出神经,④是效应器B.中间神经元B的兴奋既能传到A又能传到C,实现双向传导C.兴奋传到Ⅰ处发生的信号变化是电信号→化学信号→电信号D.Ⅱ上含有相应的神经递质的受体,能与神经递质特异性地结合解析:根据突触的结构可判断④是感受器,③是传入神经,②是传出神经,①是效应器,A错误;中间神经元B的兴奋只能由B传到A,不能由B传到C,B错误;Ⅰ处是突触前膜,兴奋传到突触前膜发生的信号转变是电信号→化学信号,C错误;Ⅱ是下一个神经元的细胞体,其上的突触后膜有相应的神经递质受体,能与神经递质发生特异性结合,引起该神经元兴奋或抑制,D正确。

答案:D2.下列关于兴奋的传导和传递过程的叙述,正确的是()A.神经元特有的基因决定了突触小泡的运输方式B.神经元中的线粒体为突触小泡的运输提供能量C.神经元动作电位形成的主要原因是K+外流D.神经递质作用于突触后膜,一定会引起突触后膜兴奋解析:神经元中没有特有的基因,基因在神经元中选择性表达,A错误;动作电位形成的主要原因是钠离子内流,C错误;神经递质作用于突触后膜后,会引起下一个神经元兴奋或抑制,D错误.答案:B3.下列关于神经元生命活动的分析,正确的是( )A.神经递质作用于突触后膜上的受体,后膜产生持续的电位变化B.反射弧的中间神经元能释放神经递质也有神经递质的受体C.膜外的Na+通过自由扩散进入膜内导致静息电位的形成D.膜内的K+通过Na+-K+泵主动运输排出,导致动作电位的形成解析:神经递质发挥作用后立即被分解或移走,不可以使后膜产生持续电位变化,A错误;静息电位主要是由K+外流产生的,C错误;动作电位主要是由Na+内流产生的,D错误.答案:B4.(2018·山东临沂模拟)下列有关神经调节的叙述,错误的是()A.长期记忆与大脑皮层下一个形状像海马的脑区有关B.效应器由传出神经末梢和它所支配的肌肉或腺体等组成C.对外部世界的感知、控制机体的反射活动属于人脑的高级功能D.在特定情况下,突触释放的神经递质也能使肌肉收缩和某些腺体分泌解析:与大脑皮层下一个形状像海马的脑区有关的记忆是短期记忆,A错误;效应器由传出神经末梢和它所支配的肌肉或腺体等组成,B正确;对外部世界的感知、控制机体的反射活动属于人脑的高级功能,C正确;在特定情况下,突触释放的神经递质可引起传出神经末梢所支配的肌肉收缩或引起传出神经末梢所支配的腺体分泌,D正确。

2021届高考生物人教版大一轮总复习课时作业第25讲通过神经系统的调节含解析课时作业25通过神经系统的调节时间:45分钟一、选择题1.(2020·河北保定高三模拟)下图是反射弧的结构模式图,①②③表示反射弧中的部分结构。

有关叙述错误的是(A)A.图中②是位于大脑皮层的神经中枢B.发生反射活动时,兴奋传导的方向是①→②→③C.给b点一个足够强的刺激,a、c两点中只有c点可测到膜电位变化D.反射完成过程中存在着电信号和化学信号的转换解析:反射弧的神经中枢可以位于脊髓,A项错误;发生反射活动时,皮肤中的感受器产生兴奋,沿传入神经①传入到神经中枢②,神经中枢的“指令”沿传出神经③传达到效应器,B项正确;兴奋在神经元之间只能由一个神经元的轴突传到下一个神经元的树突或胞体,给b点一个足够强的刺激,a、c两点中只有c点可测到膜电位变化,C项正确;兴奋在神经元之间传递时发生电信号→化学信号→电信号的转变,D项正确。

2.(2020·吉林长春外国语学校月考)γ-氨基丁酸和某种局部麻醉药在神经兴奋传递过程中的作用机理如下图所示。

下列分析错误的是(C)A.神经细胞兴奋时,膜外由正电位变为负电位,膜内由负电位变为正电位B.γ-氨基丁酸与突触后膜的受体结合,促进Cl-内流,抑制突触后膜产生兴奋C.局部麻醉药和γ-氨基丁酸都属于抑制性神经递质,使突触后膜动作电位差增大D.局部麻醉药作用于突触后膜的Na+通道,阻碍Na+内流,抑制突触后膜产生兴奋解析:神经细胞兴奋时,膜电位由内负外正变为内正外负,A 正确;由图甲可知,γ-氨基丁酸与突触后膜的受体结合,Cl-通道打开,促进Cl-内流,抑制突触后膜产生兴奋,B正确;据图乙可知,局部麻醉药单独使用时,突触后膜的Na+通道未打开,阻碍Na +内流,抑制突触后膜产生兴奋,D正确;由以上分析可知局部麻醉药和γ-氨基丁酸的作用效果相同,使突触后膜不能形成动作电位,但作用机理不同,C错误。

课时作业25 通过神经系统的调节

时间:45分钟

一、选择题

1.(2020·河北保定高三模拟)下图是反射弧的结构模式图,①②③表示反射弧中的部分结构。

有关叙述错误的是( A )

A.图中②是位于大脑皮层的神经中枢

B.发生反射活动时,兴奋传导的方向是①→②→③

C.给b点一个足够强的刺激,a、c两点中只有c点可测到膜电位变化

D.反射完成过程中存在着电信号和化学信号的转换

解析:反射弧的神经中枢可以位于脊髓,A项错误;发生反射活动时,皮肤中的感受器产生兴奋,沿传入神经①传入到神经中枢②,神经中枢的“指令”沿传出神经③传达到效应器,B项正确;兴奋在神经元之间只能由一个神经元的轴突传到下一个神经元的树突或胞体,给b点一个足够强的刺激,a、c两点中只有c点可测到膜电位变化,C项正确;兴奋在神经元之间传递时发生电信号→化学信号→电信号的转变,D项正确。

2.(2020·吉林长春外国语学校月考)γ-氨基丁酸和某种局部麻醉药在神经兴奋传递过程中的作用机理如下图所示。

下列分析错误的是( C )

A.神经细胞兴奋时,膜外由正电位变为负电位,膜内由负电位

变为正电位

B.γ-氨基丁酸与突触后膜的受体结合,促进Cl-内流,抑制突触后膜产生兴奋

C.局部麻醉药和γ-氨基丁酸都属于抑制性神经递质,使突触后膜动作电位差增大

D.局部麻醉药作用于突触后膜的Na+通道,阻碍Na+内流,抑制突触后膜产生兴奋

解析:神经细胞兴奋时,膜电位由内负外正变为内正外负,A正确;由图甲可知,γ-氨基丁酸与突触后膜的受体结合,Cl-通道打开,促进Cl-内流,抑制突触后膜产生兴奋,B正确;据图乙可知,局部麻醉药单独使用时,突触后膜的Na+通道未打开,阻碍Na+内流,抑制突触后膜产生兴奋,D正确;由以上分析可知局部麻醉药和γ-氨基丁酸的作用效果相同,使突触后膜不能形成动作电位,但作用机理不同,C错误。

3.(2020·广东五校协作体联考)渐冻人是指肌萎缩侧索硬化,也叫运动神经元病。

它是上运动神经元和下运动神经元损伤之后,导致包括四肢、躯干、胸部、腹部等肌肉逐渐无力和萎缩。

如图为渐冻人的某反射弧,下列有关叙述正确的是( B )

A.若以针刺S,渐冻人无法感觉到疼痛

B.若刺激Ⅲ处,在③处可以检测到神经递质释放

C.若刺激Ⅱ处,渐冻人的M发生轻微收缩,则该过程可以称为反射

D.若刺激Ⅰ,则在Ⅲ处可以检测到动作电位

解析:由于渐冻人损伤的是上运动神经元和下运动神经元,则以针刺S,渐冻人能感觉到疼痛,A错误;由于Ⅲ处位于传入神经上,则刺激Ⅲ,在③处可以检测到神经递质释放,B正确;由于Ⅱ处位于

传出神经上,若刺激Ⅱ处,渐冻人的M发生轻微收缩,但没有完整的反射弧参与,则该过程不可以称为反射,C错误;若刺激Ⅰ,由于兴奋在突触间的传递是单向的,所以在Ⅲ处不能检测到动作电位,D 错误。

4.(2020·湖北八校联考)下列关于神经细胞生物电现象的叙述,正确的是( C )

A.将电位计的两电极置于神经纤维膜的外侧,给予一适宜刺激后可测出动作电位的大小

B.将离体的神经纤维置于适宜的生理盐溶液,适当增加溶液的KCl浓度其静息电位的绝对值增大

C.将离体的神经纤维置于适宜的生理盐溶液,适当增加溶液的NaCl浓度其动作电位的峰值增大

D.神经纤维膜上动作电位的峰值会随刺激强度的增大而增大,随传导距离的增大而减小

解析:测定动作电位应该把电位计的两电极分别放在细胞膜内侧和外侧,观察有无电势差,若表现为外负内正即是动作电位,A错误;神经细胞膜对K+有通透性,造成K+外流,形成静息电位。

适当增加溶液的KCl浓度,使细胞膜内外K+浓度差变小,K+外流减少,静息电位绝对值变小,B错误;发生动作电位时,细胞膜对Na+的通透性增大,Na+内流。

适当增加溶液的NaCl浓度,使得膜内外Na+浓度差增大,Na+内流增多,动作电位的峰值增大,C正确;神经纤维膜上动作电位的峰值不受刺激强度和传导距离的影响,D错误。

5.(2020·贵州贵阳高三适应性考试)为研究动物反射弧的结构和功能,研究人员利用脊蛙(剪除脑、保留脊髓的蛙)进行了如下实验。

实验一:用1%硫酸溶液刺激左侧后肢趾部皮肤,左侧后肢出现屈腿反射;

实验二:去除左侧后肢趾部皮肤,重复实验一,实验左侧后肢不出现屈腿反射;

实验三:破坏脊蛙的脊髓,重复实验一,左侧后肢不出现屈腿反射。

关于本实验的叙述错误的是( C )

A.实验一中反射活动的完成需要完整的反射弧

B.实验二不出现屈腿反射的原因是感受器被破坏

C.若实验前不剪除脑将观察不到蛙的屈腿反射

D.该实验表明脊髓可以不依赖于大脑,完成某些反射

解析:反射弧完整是完成反射活动的必要条件,A正确;皮肤中有感受外界刺激的感受器,实验二去除皮肤后,不出现屈腿反射的原因是感受器被破坏,B正确;屈腿反射中枢在脊髓,所以即使实验前不剪除脑也能观察到蛙的屈腿反射,C错误;根据实验一与实验三的对照可知,屈腿反射中枢在脊髓,不需要大脑的参与,D正确。

6.(2020·云南师大附中开学考试)如图是离体实验条件下神经突触后膜的膜电位变化的两种情况示意图,有关说法正确的是( C )

A.发生电位1是突触后膜上K+大量外流导致的

B.递质只与特异性受体结合,主要与膜上磷脂的结构有关

C.发生电位2很可能是突触后膜阴离子内流的结果

D.神经递质释放后以胞吐的形式到达突触后膜

解析:电位1为动作电位,是突触后膜受体接受兴奋性神经递质后,引起膜上Na+通道开放,Na+大量内流导致的,A错误;递质只能与特异性的受体结合,这与蛋白质具有特定的结构有关,B错误;发生电位2很可能是突触后膜阴离子内流的结果,C正确;神经递质以胞吐的形式释放到突触间隙,然后扩散到突触后膜,D错误。

7.(2020·湖北浠水实验高中高三模拟)HD是一种基因突变引起的显性遗传病,患者大脑的局部神经元(M)发生退化。

正常情况下M对大脑皮层产生掌管身体动作的兴奋性“讯号”具有抑制作用。

下列叙

述不正确的是( C )

A.大脑发出“讯号”所需的能量,直接由ATP水解释放

B.基因发生突变时,其突变方向与环境变化无明确的关系

C.HD可导致患者大脑皮层的运动中枢受到抑制,人体的动作变得缓慢而无力

D.神经元M的抑制作用可能是通过突触前膜释放抑制性递质来实现的

解析:大脑发出“讯号”需要能量,生命活动所需能量由ATP 水解直接提供,A正确;基因突变是不定向的,其突变方向与环境变化无明确关系,B正确;HD患者神经元M发生退化,对大脑皮层产生掌管身体动作的兴奋性“讯号”的抑制作用减弱,大脑皮层的运动中枢过度兴奋,身体会产生不自主的动作,C错误;兴奋以电流的形式传导到神经元M轴突末梢时,突触小泡释放抑制性递质,递质作用于突触后膜,引起突触后膜产生膜电位,从而将兴奋传递到下一个神经元,使下一个神经元产生抑制,D正确。

8.一个神经细胞通常有两种突起:树突和轴突,每个神经元有多个树突,但轴突却只有一个。

中国科学工作者们发现了一种称为GSK的蛋白激酶在神经细胞中的分布规律:在未分化的神经元突起中,GSK的活性比较均匀;而在轴突中的活性比树突中的要低。

如果这个分子活性太高,神经元会没有轴突;如果太低,则会促进树突变成轴突。

请判断下列说法中不正确的是( B )

A.神经冲动的有序传导与GSK蛋白激酶的活性有关

B.提高GSK蛋白激酶的活性,有利于突触的形成和信息的传递

C.若能将某些功能重复的树突变为轴突,将有助于治疗神经损伤

D.如果用药物改变GSK的活性,可以使一个神经细胞形成多个轴突

解析:GSK蛋白激酶活性与轴突和树突形成相关,而兴奋在两。