超声在乳腺分叶状肿瘤与纤维腺瘤鉴别诊断中的应用价值

发表时间:2019-04-02T10:59:30.147Z 来源:《医师在线》2018年11月22期作者:刘晓丽[导读] 分析超声在乳腺分叶状肿瘤与纤维腺瘤鉴别诊断中的应用价值

(无锡市康复医院;江苏无锡214000)

【摘要】:目的:分析超声在乳腺分叶状肿瘤与纤维腺瘤鉴别诊断中的应用价值。方法:选取2017年1月-2018年10月50例乳腺分叶状肿瘤患者与50例乳腺纤维腺瘤患者,所有患者经病理组织检查确诊,采集患者的临床资料和超声检查资料,比较两种疾病在超声检查结果方面的差异。结果:纤维腺瘤在囊性检出率和边缘分叶状方面均明显低于分叶状肿瘤(P<0.05);且在内部回声均匀以及血流信号少检出率明显高于分叶状肿瘤(P<0.05),两者在内部钙化灶检出率方面的比较差异无统计学意义。结论:超声检查在乳腺分叶状肿瘤与纤维腺瘤鉴别诊断中具有一定的应用价值,但是在部分指标上存在一定的相似性,因此需要结合多种观察指标进行判断。

【关键词】:超声;乳腺分叶状肿瘤;纤维腺瘤;鉴别诊断 [ 中图分类号 ]R2 [ 文献标号 ]A [ 文章编号 ]2095-7165(2018)22-0239-01

纤维腺瘤是一种常见的乳腺肿瘤,主要与女性雌激素高表达以及腺体组织对雌激素敏感度升高有密切的相关性[1]。分叶状肿瘤是一种特殊的乳腺肿瘤,具有较高的癌变风险,目前临床尚未明确该病的发生机制,但多数学者认为该病的出现与雌激素代谢异常有关。纤维腺瘤与分叶状肿瘤在超声检查中存在许多的相似之处,容易出现误诊漏诊的现象[2]。因此,文章主要针对超声在乳腺分叶状肿瘤与纤维腺瘤鉴别诊断中的应用价值展开分析,报道如下。

1.资料与方法

1.1临床资料

选取2017年1月-2018年10月50例乳腺分叶状肿瘤患者与50例乳腺纤维腺瘤患者,所有患者经病理组织检查确诊。50例乳腺分叶状肿瘤患者的年龄为20~74岁,平均为(40.3±6.5)岁。50例乳腺纤维腺瘤患者的年龄为21~75岁,平均为(41.6±5.3)岁。本次研究入选标准:①触诊发现乳房肿瘤,术中快速病理检查确诊;②临床资料完整且超声检查图像质量较好;③排除乳腺病变部位存在瘢痕的患者。

1.2方法

超声检查方法:采用德国西门子生产的彩色多普勒超声诊断仪,探头频率为10.0MHz,体检者保持平卧位,暴露双乳和腋窝,先行纵横切扫查,然后以乳头为中心进行放射和扇形扫查,每次扫查与前一次重叠,避免漏查。若发现有肿块需要记录肿块数量、形态、部位、大小、边缘以及内部回声,观察有无钙化以及腋窝淋巴结,然后采用彩色多普勒检查肿块及内部的血流信号。

1.3观察指标

采集患者的临床资料和超声检查资料,比较两种疾病在超声检查结果方面的差异。

1.4统计学分析

采用SPSS16.0统计学软件进行统计学分析,计量资料用()表示,组间差异、组内差异采用t值检验,计数资料比较采用X2值检验,P <0.05时为差异有统计学意义。

2.结果

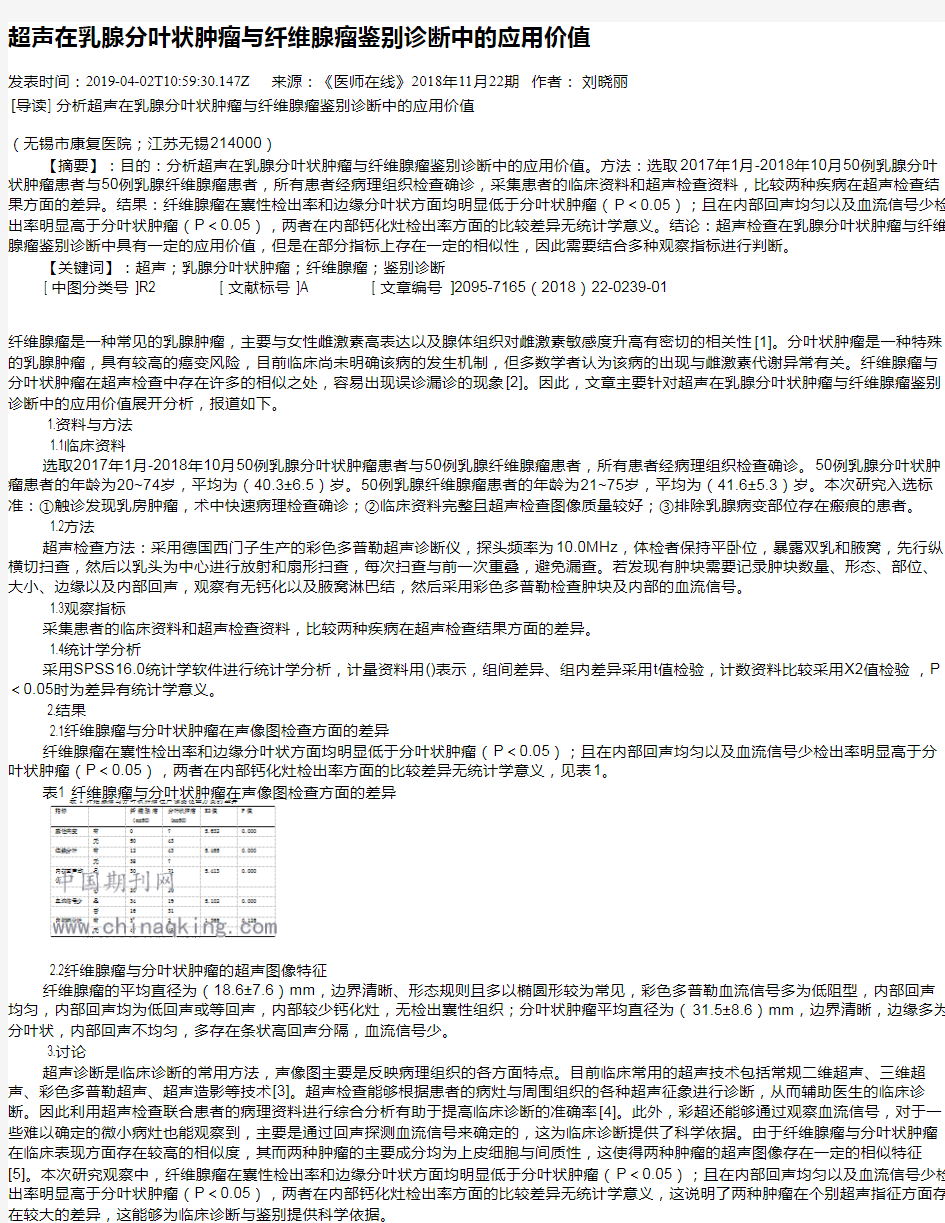

2.1纤维腺瘤与分叶状肿瘤在声像图检查方面的差异

纤维腺瘤在囊性检出率和边缘分叶状方面均明显低于分叶状肿瘤(P<0.05);且在内部回声均匀以及血流信号少检出率明显高于分叶状肿瘤(P<0.05),两者在内部钙化灶检出率方面的比较差异无统计学意义,见表1。

表1 纤维腺瘤与分叶状肿瘤在声像图检查方面的差异

2.2纤维腺瘤与分叶状肿瘤的超声图像特征

纤维腺瘤的平均直径为(18.6±7.6)mm,边界清晰、形态规则且多以椭圆形较为常见,彩色多普勒血流信号多为低阻型,内部回声均匀,内部回声均为低回声或等回声,内部较少钙化灶,无检出囊性组织;分叶状肿瘤平均直径为(31.5±8.6)mm,边界清晰,边缘多为分叶状,内部回声不均匀,多存在条状高回声分隔,血流信号少。

3.讨论

超声诊断是临床诊断的常用方法,声像图主要是反映病理组织的各方面特点。目前临床常用的超声技术包括常规二维超声、三维超声、彩色多普勒超声、超声造影等技术[3]。超声检查能够根据患者的病灶与周围组织的各种超声征象进行诊断,从而辅助医生的临床诊断。因此利用超声检查联合患者的病理资料进行综合分析有助于提高临床诊断的准确率[4]。此外,彩超还能够通过观察血流信号,对于一些难以确定的微小病灶也能观察到,主要是通过回声探测血流信号来确定的,这为临床诊断提供了科学依据。由于纤维腺瘤与分叶状肿瘤在临床表现方面存在较高的相似度,其而两种肿瘤的主要成分均为上皮细胞与间质性,这使得两种肿瘤的超声图像存在一定的相似特征[5]。本次研究观察中,纤维腺瘤在囊性检出率和边缘分叶状方面均明显低于分叶状肿瘤(P<0.05);且在内部回声均匀以及血流信号少检出率明显高于分叶状肿瘤(P<0.05),两者在内部钙化灶检出率方面的比较差异无统计学意义,这说明了两种肿瘤在个别超声指征方面存在较大的差异,这能够为临床诊断与鉴别提供科学依据。

BI—RADS分类在超声诊断乳腺癌中的应用价值目的:探讨超声乳腺影像报告和数据系统(BI-RADS)分类在诊断乳腺癌 中的价值分析。方法:212例乳腺患者术前行常规超声检查,并对发现的254个结节进行常规BI-RADS分类,术后病理结果与BI-RADS对照分析。结果:254个结节中,BI-RADS 3类40个,4a类106个,4b类42个,4c类40个,5类22个,6类4个。术后病理证实良性结节162个,恶性结节92个,BI-RADS分类诊断乳腺癌的敏感性为95.6%(88/92),特异性为82.7%(134/162)。结论:超声BI-RADS分类诊断乳腺癌敏感性较高,具备很好的应用价值。 乳腺癌是女性最常见的恶性肿瘤,居发病首位[1]。近年来以每年3%的速度递增,而且发病年龄越来越年轻化,已成为危害我国女性健康最常见的恶性肿瘤之一[2]。随着超声设备特别是高频超声及检查技术不断发展,超声检查已成为诊断乳腺癌的重要手段,高频超声对乳腺病灶可以非常清楚地识别,广泛应用于临床[3]。本文对212例乳腺患者,共254个结节行BI-RADS分类,探讨BI-RADS 分类在乳腺癌诊断中的应用价值。 1 资料与方法 1.1 一般资料选取本院2013年12月-2015年3月住院手术患者212例,女211例,男1例,年龄26~65岁,平均(4 2.8± 3.2)岁,患者因乳房胀痛或触及肿块前来超声检查。 1.2 设备使用HITACHI Asc彩色超声多普勒诊断仪,高频线阵探头,频率5~12 MHz。 1.3 方法212例患者手术前应用高频超声常规检查,患者取仰卧位、侧卧位,充分暴露双侧乳房及腋窝,按照1~12点钟放射状、多切面连续扫查法,确保检查无盲区,并对所发现肿块重点观察,记录肿块形态、边界、内部回声、后方回声增强及衰减,内部有无钙化,腋窝淋巴结有无结构异常,详细记录并工作站留存资料。超声结论包含肿块的物理性质,超声BI-RADS分类,临床建议及随访。 1.4 BI-RADS分类标准及评价参照北美放射学会制定的超声BI-RADS分类标准(第4版)为基础,结合患者年龄等参考因素等进一步细化,进行乳腺超声评估[4]。0类,超声不能有效地评估病变,需结合其他检查(如MRI等)行进一步检查;1类:未见明显异常,超声检查未见明显异常改变,每年随访1次;2类,超声提示良性病变,无恶性病变的特征(见图1),每6~12个月随访1次;3类,可能的良性病变(恶性危险度≤2%),建议3~6个月随访1次,无异常则1年随访1次,至少随访2年;4类,可疑异常(恶性可能为3%~94%),建议行穿刺活检;5类,高度可疑恶性(恶性可能≥95%),应积极进行治疗;6类,活检病理已证实为恶性病变。分析BI-RADS分类并对比病理的敏感性、特异性。

乳腺疾病的超声诊断小常识 全网发布:2011-06-23 20:28 发表者:袁永熙(访问人次:4637) 乳房超声越来越普及,各地医院纷纷开展。现在妇女保健意识增强,对“B”超检查再也不陌生。许多病人就诊或者网上咨询时,常常问到“B”超专用术语是怎么回事,我认为:了解一些“B”超的原理,知道一些常识还是有好处的。 仪器和方法:乳腺超声检查一般采用彩色多普勒超声的高频探头7.5-13Mhz(兆赫),检查前无须特殊准备,有乳头溢液者检查前最好不要挤出液体。患者取仰卧位,直接将探头放在乳房表面,对乳头及外上、外下、内上、内下四个象限以及腋窝进行全面扫描。 灰阶即灰度等级在屏幕上的显示,是由振幅的高低转变成黑、灰、白色。颜色越深代表振幅越高,表现回声越强,即亮区。颜色越浅代表振幅越低,表现回声越低,即暗区。 回声的种类:1 低回声区在乳腺增生结节,纤维腺瘤和乳腺癌病灶中都可以表现出。2 等回声区常见于正常乳腺组织。3 强回声主要见于脂肪瘤病灶中。4 无回声区以含液体组织回声为标准,主要见于囊肿或囊性增生中。5 光点、光环主要是高密度介质产生反应如 钙化点,环状钙化片等。 病理图象 1 乳腺囊性增生 声像图表现腺体增厚,结构紊乱,腺体之间可见大小不等的无回声反射区,体积以数毫米至1-2厘米不等,极少数可更大。囊腔形状呈圆形或扁圆形,边界清楚而规则,极小囊腔无明显边界掺杂在增生的腺体中,囊腔可散在多发,也可互相融合呈网状。 2 乳房囊肿 声像图表现肿物边界清楚,边缘光滑、整齐,截面呈圆形或椭圆形,内呈无回声反射,较大的囊肿内可见稀疏弱光点漂移,后方回声明显增强。

3 乳腺纤维腺瘤 声像图表现肿瘤内呈中、低回声反射,回声光点分布均匀,以纤维组织成分为主时,回声光点增强粗糙,部分囊肿内可有较大或粗斑点状钙化斑。肿瘤多数呈圆形或椭圆形,少数呈分叶状或扁平状。肿物包膜完整,极少数可见包膜模糊。肿瘤后方回声不衰减或稍有增强, 可见侧方声影。 4 乳腺癌 声像图表现乳腺肿块边缘不光滑,周边走行回声粗糙,仔细观察可见像小锯齿状向周围组织延伸呈镶嵌状,无明显包膜,肿瘤可呈“蟹足”状浸润性生长。恶性肿瘤的后方回声表现为衰减、不衰减、增强及侧方声影等几种形式,主要由于肿块内的组织结构、声阻抗差和组织 对声波吸收的程度不同所致。

超声在乳腺癌中的临床诊断与分析研究 【摘要】目的:本文重在探讨超声检测对乳腺的检测价值,尤其在恶性肿瘤的诊断方面。资料与方法:本文采用2010~2014年乳腺恶性肿瘤患者30例,女性28例,年龄30~70岁, 平均年龄50.3岁;所xuan病例中男性2例,年龄63―66岁,平均年龄64.2岁。医学实践 中经手术切除,病理证实。在医学研究中采用仪器Alilent―Sonos4500型超声诊断仪,探头 频率7.5MI-Iz。检测方法:让患者取常规平卧位或侧卧位。检测中长轴以乳头为中心,以放 射状连续扫查。结果:乳腺恶性肿瘤的分布:30例患者中单侧病变者27例,双侧病变者1例。其中左乳病变18例,右乳病变14例,乳头下有病变。 【关键词】超声诊断;乳腺癌检查;诊断研究 1.乳腺癌的表现及危害 乳腺癌对女性身体有着非常大的危害,医学上界定为是从上皮及末梢导管上皮发生的恶性肿瘤,根据相关的研究表明,乳腺癌的发病率恶性肿瘤中位于女性恶性肿瘤的前几位。乳腺癌 的发病部位通常发于外上象限,其次发生在乳晕区,内上象限。乳腺癌身体危害非常大,但 是在临床表现上却不容易被发现,乳腺癌在发病初期没有任何症状,最初的表现通常是在一 侧的乳房有无痛性肿块、质硬、边界不清多为单发,在肿块处皮肤有凹陷、并且皮肤的颜色 有所改变,一般呈现出呈橘皮式颜色、同时会有乳头凹陷的情况,在肿块存在的乳房同侧的 腋窝下存在有淋巴结,乳腺癌的晚期会有更大的危害,如通过体内的血循环会有所转移,侵 犯身体的肝、肺、骨骼,而且预后差。 临床数据表明,乳腺癌呈现出年龄趋向年轻化的的趋势,这对广大妇女带来了严重的危害, 不但直接影响女性的身体健康,也对下一代产生不利的影响。所以必须高度重视乳腺癌的预 防和科学诊断和治疗工作,尤其是作为乳腺癌的及时诊断是治疗核心问题。结合已有的研究 和临床医学实践,对乳腺癌超声声像图表现出如下重要的特点:(1)在形态上呈不规则形状,在周边上不清,凸凹不平;(2)在与周围组织的粘连关系上,没有包膜与周围组织粘连;(3)在回声方面,回声没有规律、不规则,表现为内回声不均匀或呈低回声或回声粗 糙等症状;(4)检查中会发现后方有声衰减。以上四点是超声对乳腺癌诊断中概括出的重 要特征。 2.研究所采用的临床资料 本组30例乳腺恶性肿瘤患者病理分类:浸润性导管癌17例(56.7%);浸润性小叶癌5 例(16.7%);单纯癌1例(3.3%);导管内乳头状瘤并导管内癌3例(10%);髓样癌 2例(6.7%);间质肉瘤1例(3.3%);浸润性小叶癌合并灶性导管癌1例(3.3%)。 3.临床分析 临床医学实践表明,乳腺恶性肿瘤的声像图具有以下几个特征:(1)边缘:粗糙回声增强,呈强回声晕占74.2%。边缘尚清,似有包膜,见侧方声影占25.8%。(2)内部回声:15 /30例呈实性非均质性回声,14/30例表现均匀的实质性回声,3/30例超声显示囊实混合型。2/30超声显示囊肿样回声。其中1例湿疹样癌仅表现乳晕皮肤表面局限性增厚。(3) 后方衰减仅占21.8%。(4)纵径横径比值大于1,占88.4%。通过对本组30例乳腺恶性 肿瘤观察,a.发病年龄及分布:年龄多见于40岁女性,男女比2:28。乳腺恶性肿瘤好发部位:在外上象限多见,第二发病部位为内上象限次之,再次为外下象限,内下象限少见。b. 病理分类:根据相关的研究数据,发病率依次为:浸润性导管癌、浸润性小叶癌、单纯癌、 导管内乳头状瘤并导管内癌、髓样癌、其他类型癌较少见。乳腺恶性肿瘤病理的改变与癌组 织浸润及周围纤维反应增生有关。 4.研究结论

乳腺良性肿瘤的超声诊断 纤维腺瘤 好发于18-40岁,20-25岁最常见,无明显症状,单个/多个;单侧/双侧;生长缓慢,多呈圆形或椭圆形,边界清晰,表面光滑、质韧,活动度大,与月经周期关系不大 病因: 1、与雌激素刺激有关 2、妊娠可使病变迅速增大 病理 1、有完整的纤维性包膜,早期可不明显,质地韧有弹性 2、按镜下增生比例不同,分腺瘤、腺纤维瘤、纤维腺瘤3种(人为分型) 3、腺上皮较多时色棕红,质软 4、纤维组织较多者呈灰白色,半透明,质硬 超声表现 1、一般表现多呈圆形或卵圆形,少数呈分叶状或扁平状;边界清,有包膜;低回声,有侧壁声影。CDFI:小肿块内无血流信号,较大者内有稀疏血流,少数内血流丰富 2、特殊表现少数肿块内可出现粗颗粒状或团块状钙化;巨纤维腺瘤体积巨大,内可有出血坏死 导管内乳头状瘤 良性肿瘤,6%-8%可恶变,单发/多发,单发者见于乳腺大导管内,即开口至壶腹部以下1cm,多发者见于中、小乳管内,称乳头状瘤病,多见于30-50岁中年女性,病因雌激素的过度刺激 病理: 1、大导管内乳头状瘤,单发,约0.5-1cm,突入导管腔内,质脆易出血。瘤体处导管扩张,内有浅黄或血性粘液。 2、中小导管内乳头状瘤,呈白色半透明小粒状,无蒂,附着于导管壁上,大小数量不等,质韧,不易出血。该型易伴发导管上皮增生,Ca变风险高。 临床表现:乳头溢液/肿块,部分患者仅有乳头溢液,呈红色、淡黄色或无色,触诊(-) 超声表现 1、病变多位于大导管内,表现为导管扩张伴管腔内实性肿块 2、扩张的导管可为单条或多条,管壁规整,肿块局部管腔呈杯口样改变 3、肿块边界清楚、规则,内回声均质,相邻导管壁完整,恶变者侵犯导管向腺体内进展,管壁不规整 4、病变可为单发或多发 叶状肿瘤 多发于中老年妇女,40岁以下罕见 病理:圆形或类圆形,边界清,质地硬,2-10cm不等,由良性上皮和丰富间质细胞构成 超声表现 实质性低回声肿块,边界清,有包膜,内回声欠均质,部分内血流信号丰富,与纤维瘤表现相似,但体积较大,部分肿块内见裂隙状液性暗区。 乳腺错构瘤 由乳腺组织的全部成分组成的边界清楚,有包膜的包块,发病率0.1%-0.7% 临床:男女均可发生,女性多见,无临床症状 病理:圆形、椭圆形或盘状包块,有完整包膜,质软,由乳腺组织、脂肪组织、纤维组织混合构成。镜下见发育良好的乳腺小叶或异常增生的乳腺组织,同时又有成熟的脂肪组织和纤维组织

急性阑尾炎的超声诊断及鉴别诊断 发表时间:2015-07-24T13:54:27.123Z 来源:《医药前沿》2015年第13期供稿作者:孙雷郭丽琴[导读] 阑尾发育时若胚胎发育异常,就滞留于腹腔的任何部位形成异位阑尾,当发炎时就诊断为异位阑尾炎。 孙雷郭丽琴 (内蒙古呼伦贝尔市海拉尔区人民医院内蒙古海拉尔 021000) 【摘要】目的:对急性阑尾炎的超声图像表现进行分析、小结,以提高超声对急性阑尾炎的诊断和鉴别能力。结果:结合临床表现,熟悉各型急性阑尾炎的声像图和病理特征有助于提高急性阑尾炎诊断的准确性。 【关键词】急性;阑尾炎;超声图像;鉴别诊断 【中图分类号】R445 【文献标识码】A 【文章编号】2095-1752(2015)13-0059-02 方法: 本组资料回顾性地分析了38例急性阑尾炎病例超声图像,并与相应的术后病理资料进行了比较。解剖:升结肠为腹膜后的固定器官,有结肠袋和内容物,用低频探头易显示,回盲瓣和回肠末端出现在结肠的中部,盲肠的末端为阑尾,在回盲瓣下2-3cm 盲肠底部的中后方,可见一盲管样结构 (长2-20cm),内部可有气体或内容物。 技巧:在前方加压(逐级加压法),检查时询问患者最大压痛点作为最先扫查点,仔细的扫查该部位,并追踪至盲肠沿结肠带寻找肿胀阑尾。扫查范围:自肝下至右侧盆腔,正常阑尾超声表现:可移动,可压缩的盲管样结构,最大外径<6mm,彩色多普勒:阑尾壁和周围脂肪无血流信号。 临床特点:急性阑尾炎可发生在各种年龄阶段,且以青年人为最高。阑尾发育时若胚胎发育异常,就滞留于腹腔的任何部位形成异位阑尾,当发炎时就诊断为异位阑尾炎。临床表现有正常位阑尾也可有盆腔位阑尾,由于阑尾炎症发生在髂棘线以下的盆腔内,表现出转移性腹痛,探头压痛区均较低,腹肌紧张、直肠刺激症状或出现尿频和尿急等膀胱刺激症状;肝下位,异位阑尾炎发生在肠道旋转下降不全的盲肠和阑尾可停留于肝下或阑尾过长,尖端也可延伸于肝外下,临床常表现有腹痛、压痛和肌紧张均局限于右上腹,易于急性胆囊炎混淆。 结果: 38例中病理诊断单纯性阑尾炎9例、化脓性阑尾炎22例、坏疽性阑尾炎7例。超声检查:自盲肠底部发出的圆形,不可压缩的盲管样结构,病变阑尾的直径均大于6mm;单纯性阑尾炎组的阑尾均显示了规则的阑尾形态,且多数病例可见明确的管壁内膜、肌层及浆膜3层结构,单纯性阑尾炎的阑尾平均直径小于化脓性阑尾炎;化脓性阑尾炎和坏疽性阑尾炎除了阑尾肿大较明显外,还多伴有阑尾周围积液;管壁血流信号在化脓性阑尾炎和坯疽性阑尾炎两组均可有较高的检出率,93%的患者有超声麦氏点阳性征。鉴别诊断: 1.梅克尔憩室炎:梅克尔憩室炎是残余的脐肠系膜管,它可以不同的形式出现,除表现为典型无痛的胃肠道出血外,可出现炎症表现(憩室炎),它还可以是肠套叠的诱因及肠扭转的中心。梅克尔憩室能预先诊断,但超声可以确定炎症的憩室,因憩室而出现的肠套叠和肠梗阻。确认炎症区域旁的阑尾样结构,但位于左半腹腔,体积明显大于肿胀的阑尾均提示梅克尔憩室炎而非阑尾炎。 2.右半结肠憩室炎:囊状低回声或有回声伴后方声影,结肠壁节段性增厚,憩室周围腹腔内脂肪回声增强,憩室及憩室周围脂肪血流增多。 3.克罗恩病:肠壁全层明显增厚,特别是肌层和浆膜层,层次结构保留,末端回肠周围脂肪增厚,增厚的肠壁及周围脂肪血流增多。 4.小肠结核:小肠结核常累及回盲部,回盲部肠壁全层增厚,血流增多,肠系膜脂肪回声增强,周围淋巴结肿大。 5.恶性肿瘤:超声表现为低回声的环形增厚的肠壁,中心为强回声气体,层次结构消失。 6.感染性小肠结肠炎:小肠或结肠粘膜和粘膜下层增厚,增厚的肠壁内血流增多,肠系膜淋巴结肿大,少量腹腔积液。 7.网膜梗死:卵圆形或饼样轻度回声增强,临近腹膜不可压缩的肿块,通常发生在右下腹。 8.肠脂垂炎:在腹壁最大压痛点的深方,结肠旁可见一卵圆形高回声不可压缩的肿物,结肠受压,肠壁不厚,通常发生在左下腹,右下腹少见。 9.淋巴结炎:压痛点处成簇的肠系膜淋巴结肿大,阑尾正常。 10.右侧输尿管结石:右侧输尿管结石通常伴有右肾积水,右输尿管扩张,沿扩张输尿管能找到强回声的结石,并可见结石伴快闪伪像。 11.妇产科疾病:输卵管卵囊脓肿,卵囊肿蒂扭转,异位妊娠,卵巢黄体破裂。 结论; 结合临床表现,熟悉各型急性阑尾炎的声像图和病理特征有助于提高急性阑尾炎诊断的准确性。正常的阑尾直径小于等于6mm 且有可压缩性,不正常的阑尾通常直径大于等于7mm并且不可压缩。阑尾是一个管状的盲端,阑尾内的粪石可以也可不显示。管壁回声减低,增厚>3mm.如果阑尾确实存在异常,检查具有可重复性,即移走探头再重复扫查仍然可以找到病变。彩色多普勒超声显示血流增多也可提示存在炎症。在穿孔的病例,可能无法显示阑尾结构,而只见到包块或者脓肿。虽然这些结果不具有特异性,但是由于此种情况下最可能的诊断仍是阑尾炎,要考虑阑尾穿孔的可能。 综上所述,临床医生要依据临床症状、超声医学影像及血常规等辅助检查可做出明确诊断并采取手术治疗,会取得显著临床效果。【参考文献】 [1]于频主编,系统解剖学,人民卫生出版社,第四版,1996,04977. [2]Lee JH et al. Operator-Dependent Techniques for Graded Compression Sonography to detect the Appendix and Diagnose Acute Appendicitis AJR 2005:184:91-97. [3]Singh AKet al. Acute Epiploic Appendagitis ang Its Mimics. RadioGraphics 2005:25:1521-1534 [4]吴在德. 外科学[M].第7版,北京:人民卫生出版社.2008,1:968. [5]谷云芝. 小儿急性阑尾炎132例诊断与治疗分析[J].中国误诊学杂志,2008,8(5):1230.

---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 乳腺癌的影像学诊断 乳腺癌的影像学诊断天津市蓟县人民医院王建华 [摘要] 乳腺癌是危害妇女健康和生命的常见的恶性肿瘤之一,早期诊断早期治疗能明显提高治疗效果,延长生存期,甚至达到治愈的效果。 乳腺钼靶 X线摄影是乳腺癌诊断的常用方法,尤其对脂肪型乳腺,诊断价值较高。 超声检查无损伤性,可以反复应用,对乳腺组织较致密者应用超声检查较有价值,但主要用途是鉴别肿块系囊性还是实性。 CT 检查可用于不能扪及的乳腺病变活检前定位,确诊乳腺癌的术前分期,检查乳腺后区、腋部及内乳淋巴结有无肿大,有助于制订治疗计划。 MRI 具有较高的对软组织的对比性,它比 X 线、 CT 和 B超能更好的显示肿瘤的形态学和血流动力学特征,使其诊断乳腺疾病的敏感性和特异性诊断价值较高。 [关键词]乳腺癌;影像学诊断;钼靶 X 线摄影; CT;超声;MRI 乳腺癌是危害妇女身心健康的常见恶性肿瘤,少见于男性。 发病率逐年上升,平均年增长率为 2%~3%。 常见影像学检查方法有乳腺钼靶 X 线摄影、超声、 CT、MRI。 几种检查方法各有各自特点及优势,清楚了解各种检查方法特点,合理使用检查方法,能早期确诊乳腺癌的诊断,指导手术进行,适当减低患者经济负[1-4]。 1 / 11

担,具有明显的经济及社会效益1 病因及临床表现乳腺癌多发在生活水平和文化水平较高的妇女中,其病因尚未明了。 多数学者认为,与激素水平密切相关,当卵巢分泌雌激素过多时,长期慢性刺激敏感的乳腺组织,可导致乳腺组织的增殖和癌变。 乳腺癌多表现于无痛性肿块,因其早期症状不明显而易被忽视。 外上象限乳腺癌发病率最高,约占 43%。 肿块边界多不清(但髓样癌与黏液癌界清),活动度不大,质较硬。 部分患者乳头可有溢液,多为血性或浆液性,乳头回缩,皮肤呈橘皮样或酒窝样改变,少数可破溃或增厚。 乳腺癌常见淋巴结转移,可于腋下触及结节,其次是锁骨上、内乳区淋巴结,可沿血行转移至肺、胸膜、骨、肝、脑、肾等部位,部分可直接侵及胸壁周围组织。 2 病理学分型 2. 1 非浸润性癌是乳腺癌的早期阶段,当癌瘤局限在乳腺导管或腺泡内,未见突破其基底膜时称非浸润性癌。 包括: ①导管内癌;②小叶原位癌;③乳头湿疹样腺癌,不包括伴发浸润性癌者。 2. 2 早期浸润性癌包括①小叶癌早期浸润;②导管癌早期浸润。 2. 3 浸润性特殊型癌包括:

阑尾炎是外科系统的常见急症[1-2],其诊断较为简单,依据急性阑尾炎临床症状、体征、血常规检查即可诊断。彩色多普勒超声检查较常用,对急性阑尾炎CT检查也有较多报道[3-6],但慢性阑尾炎的CT检查相对较少。本文回顾性分析43例慢性阑尾炎患者的CT检查资料,探讨其CT影像学特征。 1资料与方法 1.1一般资料选择本院2004—2012年随访经临床表现或手术治疗证实的慢性阑尾炎患者43例,其中男18例,女25例;年龄15~60岁,以30~45岁较多。患者均有阑尾炎病史,反复右下腹疼痛,局部压痛,隐痛不适,剧烈活动或饮食不节常诱发,无反跳痛及肌紧张。15例腰大肌试验阳性,10例闭孔内肌试验阳性,血白细胞均升高,均无发热。有5例碘水造影后,碘水未见进入阑尾。 1.2检查设备参数采用日本东芝螺旋AsteionCT机,扫描均先用层厚10mm,层间距10mm,扫描范围从腰3至耻骨联合水平,再用层厚3mm、层间距3mm对回盲部进行扫描,有15例行高压静脉推注碘海醇30g,注射流率3.0mL/s,总量93mL造影,动静脉双期增强扫描。 2结果 43例患者CT表现:阑尾均有增粗,31例全长增粗,12例部分增粗,增粗段直径6~10mm,周围脂肪间隙均较清晰,阑尾腔狭窄。4例阑尾内见小结石影,阑尾内未见液体密度影,增强扫描炎症阑尾明显均匀强化。 3讨论 典型的阑尾炎依据转移性右下腹痛的临床症状,麦氏点压痛、反跳痛、肌紧张,白细胞总数增高,中性粒细胞升高等临床特点,彩色多普勒超声发现阑尾肿胀,周围脂肪间隙模糊,甚至有积脓或淋巴结肿大,即可作出诊断。如果患者有阑尾炎病史、反复右下腹疼痛、局部压痛、隐痛不适,但阑尾周围脂肪间隙清晰、阑尾增粗、没有积脓,往往淋巴结肿大不明显,则彩色多普勒超声诊断较困难,而进行CT薄层扫描对慢性阑尾炎的诊断与鉴别诊断有 慢性阑尾炎的CT影像学特征 胡春洪,鲁黎(重庆建设医院放射科,重庆400050) 【摘要】目的通过总结、分析慢性阑尾炎患者阑尾的CT影像学特征,探讨慢性阑尾炎在彩色多普勒超声诊断不确定时CT检查的优越性。方法对2004—2012年在该科进行CT检查的慢性阑尾炎患者43例的临床资料进行回顾性分析。结果慢性阑尾炎患者在CT影像上均表现为阑尾不同程度增粗。结论在彩色多普勒超声诊断慢性阑尾炎有困难时,CT发现阑尾增粗超过6mm对慢性阑尾炎有肯定诊断价值。 【关键词】阑尾炎/放射摄影术;慢性病;体层摄影术,X线计算机 文章编号:1009-5519(2012)20-3126-02中图法分类号:R574.61文献标识码:B

B超检查乳腺癌的诊断价值 B超检查诊断乳腺癌,为临床早期诊断和治疗提供超声依据,是提高乳腺癌治愈力、延长生存期的关键。如果不能早期诊断,那么乳腺癌可以侵犯同侧腋窝及锁骨下淋巴结,晚期可以通过血循环转移,侵犯肝、肾及骨骼,预后很差,所以早期诊断、及时治疗是治愈本病的关键。 标签:乳腺癌;肿块;B超诊断特征;早期诊断 目前乳腺癌已跃居妇女恶性肿瘤的首位[1]。然而早期患者无明显症状,常在更衣或洗澡时偶然被发现乳房内肿块。临床上除了医生的触诊外,就依赖影像学的检查。笔者选取我院2010年1月至2014年12月进行彩色多普勒B超检查诊断的乳腺癌33例,均经过手术治疗、病理检查,其中浸润性导管癌13例,乳头状导管癌9例,髓样癌7例,纤维腺瘤4例,B超检查对乳腺癌诊断已经达到了较高的筛查率。 1 乳腺癌的病理及临床早期诊断的意义 乳腺癌起源于乳腺上皮组织及末梢导管上皮组织细胞的恶性肿瘤,最常见的是起源于末梢导管——小叶单位的上皮细胞。病因一般认为与雌激素长期作用有关。 由于乳腺癌早期没有典型的症状与特征,如果不能早期诊断,那么乳腺癌可以侵犯同侧腋窝及锁骨下淋巴结,晚期可以通过血循环转移,侵犯肝、肾及骨骼,预后很差,所以早期诊断及治疗是治愈本病的关键。目前,红外线已基本被淘汰,MRI、CT又比较昂贵,那么超声就是诊断乳腺癌最为便捷的实用方法了。 2 B超诊断乳腺癌的优势 因为我国妇女的乳腺组织大多是致密性的组织结构[2],特别是妊娠及哺乳期妇女,B超无放射性,可以避免X射线给身体带来的损害,了解有无肿块及鉴别肿块的性质(囊性或实性),鉴别部分肿块的良恶性,了解恶性肿瘤的大小及侵犯范围,健康人群的普查,良性肿块的随访,恶性肿块的疗效观察,介入性超声运用,在超声引导下穿刺进行细胞学或组织学的检查,囊肿及脓肿的穿刺。 3 乳腺癌的二维超声诊断特征 癌瘤形态不规则,边界不整、凹凸不平、无包膜,边界呈锯齿状或蟹足状,界限往往不清。内部多呈低回声,实性衰减区,分布不均匀,少数呈等回声或强回声,纵横之比大于1,即“高大于宽”,常见于小乳腺癌。微小钙化,是在组织坏死的基础上产生的钙盐沉积。微小的钙化多为簇状分布、直径范围0.2mm~0.5mm的点状强坏死其后方无声影,癌瘤后壁回声减低或消失,癌瘤后方回声衰减,癌瘤向组织或皮肤呈蟹足样浸润,癌瘤中心有液化坏死时可见无回声暗区,

早期乳腺癌的超声诊断 目的探索運用超声技术对早期乳腺癌的诊断意义。方法通过我院外科医生初诊为早期乳腺癌疑似病例的60例患者,所有疑似病例均于2015年1月~2016年1月段内在我院超声科完成早期乳腺癌的超声诊断,并对结果进行详细分析。结果经过超声诊断后确诊乳腺癌52例(确诊率86.67%),52例确诊患者主要超声表现为不清晰边界、不均匀回声、毛刺状边缘、无明显包膜、不规则形状。声像不典型共4例,存在清晰的边界,有不明显毛刺状;血流分级0 级至Ⅲ级分别为5名、9名、24名、4名,出现钙化灶共6例。结论超声诊断对早期乳腺癌疑似病例确诊较高,超声表现准确而明显,对早期治疗有积极意义。 Abstract:Objective To explore the diagnostic significance of ultrasonography in early breast cancer.Methods In our hospital 60 cases diagnosed as surgeon suspected early breast cancer patients,all suspected cases were in January 2015~2016 year in January period in our hospital completed the ultrasonic diagnosis of early breast cancer,and the results are analyzed in detail.Results After 52 cases of breast cancer after ultrasonic diagnosis (diagnosis rate 86.67%),52 cases of primary ultrasound diagnosed patients showed no clear boundary,uneven echo,spiculate margin,no capsule,irregular shapes were not typical.A total of 4 cases,there are clear boundaries,inconspicuously hairy;flow classification grade 0 to grade III were 5,9,24,4,there were 6 cases of calcification.Conclusion Ultrasound diagnosis of suspected cases of higher early breast cancer,ultrasonography is accurate and clear,and have positive significance for early treatment. Key words:Early stage;Breast cancer;Ultrasound diagnosis 乳腺癌(breast carcinoma),民间称为乳癌,乳腺癌好发生于女性,已成为危害女性健康的首要癌症疾病[1]。虽然乳腺对于维持人体正常生命活动来说并不像内脏器官那样重要,只要保证癌细胞不向其他器官扩散,早期经过手术治疗治愈率较高[2]。随着科技的发展,高科技运用于医学诊断方面也越发成熟,超声技术便是优秀例子[3]。对于早期乳腺癌的及时确诊意义重大。其对于防止癌细胞扩散等有着深远的意义,早期可采取放疗与化疗有效控制病情,手术治疗也是尚佳选择。本研究探讨对初诊为早期乳腺癌疑似病例的60例患者进行超声诊断的意义,总结报道见下文。 1资料与方法 1.1一般资料 本探究样本的选取通过我院外科医生初诊为早期乳腺癌疑似病例的60例患者,所有疑似病例均于2015年1月~2016年1月在我院超声科完成早期乳腺癌的超声诊断。患者年龄29~50岁,平均年龄(39.67±3.59)岁;其中两侧乳房大小不一24例,乳房间歇性胀痛18例,触诊明显硬块18例。经过医院伦理委员

彩色多普勒对乳腺癌的超声诊断价值 摘要:目的:总结超声声像图特点,探讨彩色多普勒对乳腺癌的诊断价值。方法:选择2009年4月至2014年4月在本院经手术病理证实的60例乳腺癌患者 超声声像图,对超声声像图及临床资料进行分析。结果:60例患者术前根据其声像图特点诊断为乳腺癌者56例,正确诊断率93.3%;误诊为良性病变4例 (6.7%)。结论:彩色多普勒超声对乳腺癌诊断符合率高,可显示肿块的内部结 构和血流特征,为乳腺癌的诊断和治疗提供重要的信息。 关键词:乳腺癌;彩色多普勒超声诊断仪;诊断价值 乳腺癌是女性中最常见的恶性肿瘤。近年来,乳腺癌的发病率有了显著的增高,在我国 跃居妇女恶性肿瘤的第1位,乳腺癌已严重影响妇女的健康和生命。因此,乳腺癌的早期诊 断是提高乳腺癌患者生存率和降低死亡率的关键[1]。本研究回顾性分析60例乳腺癌的声 像图表现与血流形态学特征,旨在探讨彩超在乳腺癌中的诊断价值。 1 资料与方法 1.1 一般资料本组60例乳腺癌患者全部为我院住院患者,均为女性,年龄28岁-83岁, 平均年龄50.4岁。全部经高频彩色多普勒超声检查并经手术、病理证实。 1.2仪器与方法 使用日立EUB-8500型彩色多普勒超声诊断仪,探头频率14MHz。患者取仰卧位或侧卧位(乳腺病变靠外侧时使用),双臂上举,充分暴露两侧乳房,分4个象限以乳头为中心放射 状多切面扫查乳腺。在病灶位置重点观察肿块的位置、形态、边界、内部回声等,然后观察 彩色多普勒血流显示情况,按Adler分级,0 级:病灶内无血流信号;Ⅰ级:病灶内点状或短棒状血流信号(<2条);Ⅱ级:病灶内长条状血流信号(2-4条);Ⅲ级:病灶内血流丰富、血管粗细不一、可见扭曲的血供。测定频谱参数,收缩期峰值速度(VP)、搏动指数(PI)、阻力指数(RI)。观察腋下淋巴结情况,所有患者行手术、病理检查。 2结果 2.1 术前彩超检查60例中超声诊断为乳腺癌56例(9 3.3%),误诊4例(6.7%)。全组 病例术中病灶取活检快速冰冻切片病理诊断:浸润性导管癌50例,髓样癌4例,肉瘤2例,单纯癌2例,黏液癌2例。60例中定期随访59例。随访时间4个月~3年,复发6例,其 中肺转移2例,卵巢转移4例。 2.2声像图表现①肿块无包膜,边界不整,内部呈低或中等回声,边界呈“锯齿”或“蟹足”样。②瘤体内有微粒样钙化。③瘤体后方回声减低。④瘤体内有时可见液化坏死。⑤瘤体 纵经/横经>1。⑥瘤体内检出血流信号37例(61.7%),腋窝淋巴结肿大23例(28.3%)。 3讨论 乳腺癌超声声像图不规则,典型病例呈“蟹足”或“锯齿”改变,这种现象是有恶性肿瘤呈浸润性生长的病理基础导致的[2]。本组病例肿瘤的纵经/横经>1,尤其是当>1.5时,应高 度怀疑乳腺癌的可能。超声表现为中强光斑,系由于癌细胞营养供应不足,发生液化坏死进 而钙盐沉积所致,是乳腺癌特征性表现之一。 超声检查诊断乳腺癌标准:①患者体内可能出现散在的恶性钙,其病灶超声表现为微小 的强回声光点,并可见于低回声团块中;②肿块表现为无规则形态与清晰边界,且表现为不 均匀回声及低回声团块;③病灶内部及周围具有动静脉血流信号,且动脉更为明显;④低 回声区后的衰减与低回声团块纵横比均不小于1[3]。 本文研究可知,经超声诊断乳腺癌与病理确诊正确率高达93.3%,符合国内相关研究的 超声诊断乳腺癌正确率在80%以上的结论,但提示仍有少数患者出现漏诊、误诊现象,因此 病理检查仍为目前最准确的诊断方法。乳腺癌患者大多属于浸润性导管癌、浸润性髓样癌以 及导管原位癌类型。 综上所述,临床医师应对疑似乳腺癌患者进行影像及实验室综合检查,结合患者实际临 床表现,从而确诊病情,使其尽快获得有效治疗措施,提高临床诊断正确率,保障其生活质 量与生命安全,值得临床推广应用。 参考文献:

急性阑尾炎的超声诊断张树梅 发表时间:2013-09-25T09:33:25.497Z 来源:《医药前沿》2013年第26期供稿作者:张树梅[导读] 总之,急性阑尾炎具有一定的声像图特征,可按照这些特征进行病理分型,其方法简单,无创,诊断符合率高。张树梅(古交矿区总医院 030200) 【摘要】目的探讨超声在急性阑尾炎中的诊断价值。方法对78例经手术病理证实的阑尾炎超声诊断的共性进行回顾性分析。结果超声诊断各型阑尾炎特征明显。结论超声检查对急性阑尾炎检出率较高,能提供客观的影像学依据,具有方便、快捷、无创、可反复检查等优点,有利于临床选择合理的手术方法,并具有重要的鉴别诊断意义。 【关键词】超声诊断急性阑尾炎 【中图分类号】R445.1 【文献标识码】B 【文章编号】2095-1752(2013)26-0310-01 急性阑尾炎是外科常见病,是最多见的急腹症。诊断只要依靠临床经验,传统影像技术如腹部X线、钡灌肠等通常无助于临床诊断。据国外资料,因临床拟诊阑尾炎而手术的患者中,结果阴性者竟占20%-40%。另一方面,由于患者临床症状不典型,因延误诊断以致阑尾炎合并穿孔和腹膜炎者绝非少见。近年来,随着超声诊断的普及,超声检查在评价急性阑尾炎、诊断有无穿孔等合并症以及鉴别诊断方面已成为比较有效的诊断方法。 1 资料与方法 1.1 一般资料 78例患者均来源于我院2012年10月~2013年5月住院经超声诊断及手术病理证实的急性阑尾炎患者,其中男性49例,女性36例,平均年龄42岁,体征:伴有右下腹压痛或反跳痛,白细胞升高伴有发热或恶心呕吐。 1.2 仪器与方法 仪器采用德国西门子G60S彩色多普勒超声诊断仪,探头频率为3.5MHZ,比较瘦的人结合采用7~10MHZ高频探头方法患者取仰卧位,膀胱适度充盈,先用3.5MHZ探头进行双肾、输尿管检查,排除泌尿系统疾病,女性患者需排除子宫、附件疾病,然后扫查右下腹麦氏点周围,用局部加压检查法,将探头平放右下腹阑尾区,于探头两端缓缓加压将周围的组织推开,在腹壁与腹膜后的腰大肌,髂内动、静脉之间,可见到发炎的阑尾与盲肠相延续。 2 结果 2.1 本组78例急性阑尾炎患者中超声检查71例,诊断符合率91%,病变阑尾的位置多位于右髂窝三角区,依次为盲肠内下位、盆腔位、盲肠后位。其中急性单纯性阑尾炎26例,急性化脓性阑尾炎28例,坏疽性阑尾炎15例,阑尾炎穿孔9例。 2.2 各型阑尾炎的超声表现 2.2.1 单纯性阑尾炎阑尾呈肿胀的管状或指状结构,壁增厚但层次仍清楚,中央阑尾腔内为无回声区,周围绕以肿胀的阑尾壁呈高(黏膜层)、低(肌层)高(浆膜层)回声结构,横断面似“靶环征”。 2.2.2 化脓性阑尾炎可见阑尾膨胀呈囊状,内部为低或无回声暗区,腔内大量脓性物质形成的光点、光斑或光团。粪石呈强回声光斑或光团,后方声影。阑尾壁增厚,不清楚、周边毛糙、模糊。阑尾周围有脓性渗出物形成环绕的液性暗区。 2.2.3 坏疽性阑尾炎阑尾边缘无连续,壁明显增厚,层次轮廓不清,呈不规则低回声区,内部回声杂乱。 2.2.4 阑尾炎穿孔右下腹显示炎性包块或阑尾周围脓肿。包块为边缘轮廓模糊、形态不规则的低回声或无回声区。内部常有光点、光斑,如为产气杆菌感染时可见气体强回声。右下腹及盆腔内可出现无回声区,脓液则为光点回声。并发腹膜炎时,可见肠麻痹引起的肠管扩张,肠蠕动减弱或消失。 3 讨论 阑尾位于右髂窝部,外形呈蚯蚓状,直径0.5-0.7cm。阑尾位于盲肠根部,附于盲肠后内侧壁,三条结肠带的回合点,其位置深且多变,加之肠气干扰,正常时超声极少能显示。当阑尾发生炎症时,由于充血,水肿、渗出、腔内积液、积脓或粪石梗阻等病理学变化,从而改变了局部的透声条件,阑尾的超声显示率显著提高。急性阑尾炎从单纯性到化脓性至坏疽性是炎症逐渐加重的动态过程。虽然阑尾炎一般根据典型的临床表现及实验室检查可作出正确的临床诊断,但是有1/3的阑尾炎病人临床症状不典型,加上阑尾位置多变,有时与右侧输尿管结石、妇科疾病、胃十二指肠溃疡穿孔等疾病在鉴别诊断上存在一定困难,或者需要较长时间观察才能作出明确诊断。因此,急性阑尾炎的早期诊断及正确的病理分型,对手术时机的选择具有重要意义。为提高超声对急性阑尾炎诊断的准确率,检查时可先用腹部凸阵探头,从右肝下缘沿升结肠向右下腹及右侧盆腔大范围扫查,观察全貌以排除其他疾病。总之,急性阑尾炎具有一定的声像图特征,可按照这些特征进行病理分型,其方法简单,无创,诊断符合率高。 参考文献 [1]吴在德.外科学[M].6版.北京:人民卫生出版社,2004:491-492. [2]钱蕴秋.超声诊断学[M].2版.西安:第四军医大学出版社,2011:371. [3]张武.现代超声诊断学手册[M].1版.北京:北京医科大学出版社,199 9:214-215.

阑尾炎的超声诊断 阑尾炎的超声诊断,一直是个热门话题。通过几年的摸索,个人对此也攒了点心得,今天写下来和大家共同学习,希望对各位有用,并能得到 各位的指导。 前言:阑尾的生理、病理及解剖结构我就不多言了,这里主要说些超声方面的东西。我要强调的是,阑尾炎的准确诊断,离不开基础医学知识的支持,所以要想提高阑尾炎的诊断,就必须先认真学习相关基础知识! 一、如何找到阑尾? 记住这句话:要找到阑尾,先找到回盲部;要找到回盲部,先找到升结 肠。 1、 让我们先来找升结肠,升结肠的超声特点:位于右肾前方,超声图像外形呈波浪状(结肠袋的原因),正常只能显示结肠表面图像,因为内多含有粪石及气体,一般没有液体。由于有上述特点,所以升结肠是很好 找的。 2、 沿着升结肠向下探查,在右下腹可以找到回盲部。回盲部超声特点:切面与回肠末端长轴一致时,可见到回肠末端插入结肠的图像,插入段逐渐变细。切面与回肠末端长轴垂直时,可见到类似肠套叠的“同心圆” 声像图。回肠常有蠕动,结肠不动。 3、

在回盲部后下方两厘米内,就应是阑尾的连接处。所以一般找到回盲部后,探头不要移动,就地旋转,应该可以找到阑尾的出口及近端。阑尾壁回声呈:强—弱—强。阑尾腔内一般为线样强回声。 注意点: 1、阑尾的位置通常在右下腹,但是也会异位。要仔细找升结肠及回盲 部。 2、儿童特别是幼儿因为身体本身就比较小的原因,所以阑尾的位置相对成人来说,一个切面上多会带到肾或肝等器官,不要认为异位了。(要 结合实际情况看) 3、探头要选择高频的,有时胖的病人,需要结合低频探头轮流看。 4、找不到时,问病人哪里最痛,然后在那里仔细看。 5、阑尾多在髂血管周围,所以髂血管也是一个重要的寻找标志。 6、看不清时,要逐渐加压的方法,驱赶肠气。 7、随着彩超设备的分辨率提高,正常阑尾是可以显示的。只要具备了仔细、认真、耐心和一台好的超声设备,那么正常阑尾的显示率不低于 70%。

World Latest Medicine Information (Electronic Version) 2017 V o1.17 No.36 148投稿邮箱:sjzxyx999@https://www.doczj.com/doc/4316101465.html, 0 引言 阑尾炎是外科系统的常见急症[1-2],其诊断较为简单,依据急性阑尾炎临床症状、体征、血常规检查即可诊断。彩色多普勒超声检查较常用,对急性阑尾炎CT 检查也有较多报道[3-4] ,但慢性阑尾炎的CT 检查相对较少。本文回顾性分析43例慢性阑尾炎患者的CT 检查资料,探讨其CT 影像学特征。 1 资料与方法 1.1 一般资料 选择本院2015-2016年随访经临床表现或手术治疗证实的慢性阑尾炎患者43例,其中男18例,女25例;年龄15-60岁,以30-45岁较多。患者均有阑尾炎病史,反复右下腹疼痛,局部压痛,隐痛不适,剧烈活动或饮食不节制常诱发,无反跳痛及肌紧张。15例腰大肌试验阳性,10例闭孔内肌试验阳性,血白细胞均升高,均无发热。有5例碘水造影后,碘水未见进入阑尾。 1.2 检查设备参数 采用日本东芝螺旋AsteionCT 机,扫描均先用层厚10mm,层间距10mm,扫描范围从腰3至耻骨联合水平,再用层厚3mm、层间距3mm 对回盲部进行扫描,有15例行高压静脉推注碘海醇30g,注射流率3.0mL/s,总量93mL 造影,动静脉双期增强扫描。 2 结果 43例患者CT 表现:阑尾均有增粗,31例全长增粗,12例部分增粗,增粗段直径6-10mm,周围脂肪间隙均较清晰,阑尾腔狭窄。4例阑尾内见小结石影,阑尾内未见液体密度影,增强扫描炎症阑尾明显均匀强化。 3 讨论 典型的阑尾炎依据转移性右下腹痛的临床症状,麦氏点压痛、反跳痛、肌紧张,白细胞总数增高,中性粒细胞升高等临床特点,彩色多普勒超声发现阑尾肿胀,周围脂肪间隙模糊,甚至有积脓或淋巴结肿大,即可作出诊断。如果患者有阑尾炎病史、反复右下腹疼痛、局部压痛、隐痛不适,但阑尾周围脂肪间隙清晰、阑尾增粗、没有积脓,往往淋巴结肿大不明显,则彩色多普勒超声诊断较困难,而进行CT 薄层扫描对慢性阑尾炎的诊断与鉴别诊断有帮助。 正常阑尾直径约0.5-0.6cm,长约5-7cm,有文献报道阑尾平均直径为5.1mm,阑尾壁平均厚度为1.7mm, 平均长度8cm [5]。由于阑尾固定位于回盲部,回盲瓣下 方2-3cm,同时阑尾被肠系膜和腹腔内脂肪包绕,应选10mm 层厚CT 先扫描,发现回盲部后以此为中心,再用1-3mm 薄层CT 扫描,可以提高诊断阑尾炎的准确度,同时调整窗宽、窗位,有助于显示阑尾。本组选用窗宽350-400Hu,窗位10-20Hu,阑尾显示良好。慢性阑尾炎的CT 影像学特征包括阑尾全长增粗31例,部分增粗12例,阑尾结石4例,8例见阑尾周围粘连改变,周围脂肪间隙均显示清晰,阑尾内未见液体密度及气体密度影,阑尾增粗均大于6mm,边缘部分略毛糙,壁增厚大于2mm 并有明显均匀强化。慢性阑尾炎由急性阑尾炎转变而来,少数由于患者抵抗力强,开始就呈慢性过程,主要病变为阑尾壁不同程度纤维化及慢性炎症细胞浸润,黏膜层和浆肌层可见淋巴细胞和嗜酸细胞浸润为主,管腔狭窄。有文献报道,当阑尾直径超过6mm 时,阑尾腔内有炎性液体聚集有助于鉴别阑尾炎性增粗和正常阑尾粗大。使用2.6mm 作为腔内液体最大宽径的临界值。而作者认为慢性阑尾炎患者应有阑尾炎病史,同时阑尾增粗,直径超过6mm,周围脂肪间隙清晰,未见液体及气体影,增强有均匀强化,阑尾腔狭窄,可以见阑尾腔内结石影为其影像学特征。慢性阑尾炎增粗阑尾需要与正常变异粗大的阑尾相鉴别,正常变异粗大的阑尾无反复下腹部疼痛的临床症状,CT 增强扫描不会异常强化。同时也需要与急性阑尾炎鉴别,急性阑尾炎常在阑尾增粗基础上有积液或气体,周围脂肪间隙模糊,临床症状重。 慢性阑尾炎增粗的阑尾还要与阑尾肿瘤鉴别,当阑尾增粗,阑尾腔超过15mm,增强扫描阑尾壁增厚并有强化壁结节,常见50岁以上的人,同时缺少阑尾炎临床症状。当有急性阑尾炎病史的患者发生右下腹痛,不能明确诊断时,螺旋CT 检查尤其是进行增强扫描检查是一种较好的确诊慢性阑尾炎的可行检查手段。 参考文献 [1] 欧阳植庭,欧阳洋.阑尾炎误诊误治的反思[J].中国医师杂 志,2005,7(12):1694。[2] 刘继刚,邓曾旭,邹辉宗.急性化脓性阑尾炎和阑尾周围脓肿的手术治 疗体会[J].吉林医学,2007,28(13):1509.[3] 高兴军,王春红,李建红,等.急性阑尾炎的多层螺旋CT 评价[J].中国 实用医刊,2009,36(12):12-13.[4] 李华莉.64排螺旋CT 对急性阑尾炎的临床应用价值[J].中国医学创 新,2012,9(8):83-85.[5] 刘万军,郭艳军.多层螺旋CT 在急性阑尾炎诊断中的应用[J].中国当 代医药,2012,19(1):82-83. 慢性阑尾炎的CT 影像学特征 文永仓 (青海省海东市平安区中医医院,青海 海东) 摘要:目的 通过总结、 分析慢性阑尾炎者阑尾的CT 影像学特征,探讨慢性阑尾炎在彩色多普勒超声诊断不确定时CT 检查的优越性。方法 对2015-2016年在我院进行CT 检查的慢性阑尾炎患者43例临床资料进行回顾性分析。结果 慢性阑尾炎患者在CT 影像上均表现为阑尾不同程度增粗。结论 在彩色多普勒诊断慢性阑尾炎有困难时,CT 发现阑尾增粗超过6mm 对慢性阑尾炎有肯定诊断价值。关键词:阑尾炎;放射摄影术;慢性病;体层摄影术;X 线计算机 中图分类号:R656.8 文献标识码:B DOI: 10.3969/j.issn.1671-3141.2017.36.091 本文引用格式:文永仓.慢性阑尾炎的CT 影像学特征[J].世界最新医学信息文摘,2017,17(36):148,151. ·医学影像·