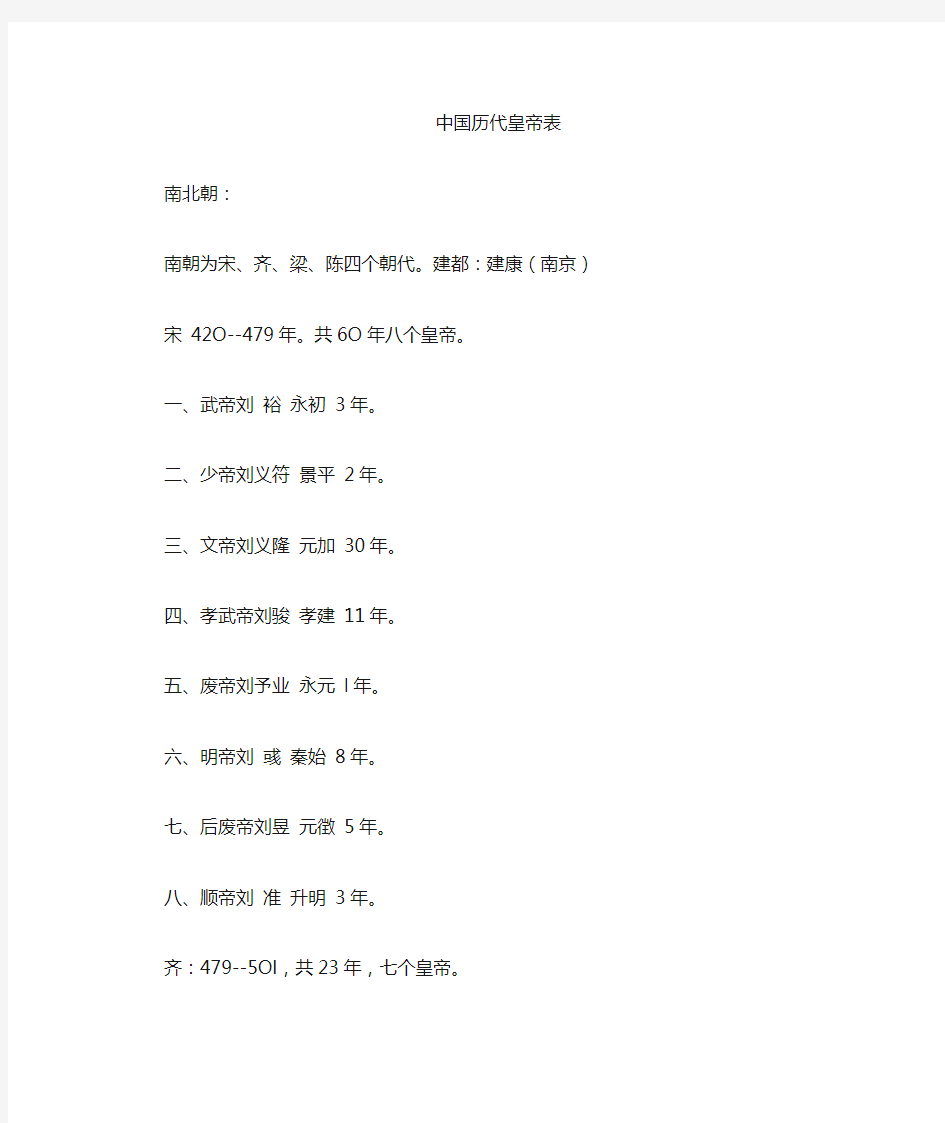

中国历代皇帝表

南北朝:

南朝为宋、齐、梁、陈四个朝代。建都:建康(南京)宋42O--479年。共6O年八个皇帝。

一、武帝刘裕永初3年。

二、少帝刘义符景平2年。

三、文帝刘义隆元加30年。

四、孝武帝刘骏孝建11年。

五、废帝刘予业永元l年。

六、明帝刘彧秦始8年。

七、后废帝刘昱元徴5年。

八、顺帝刘准升明3年。

齐:479--5Ol,共23年,七个皇帝。

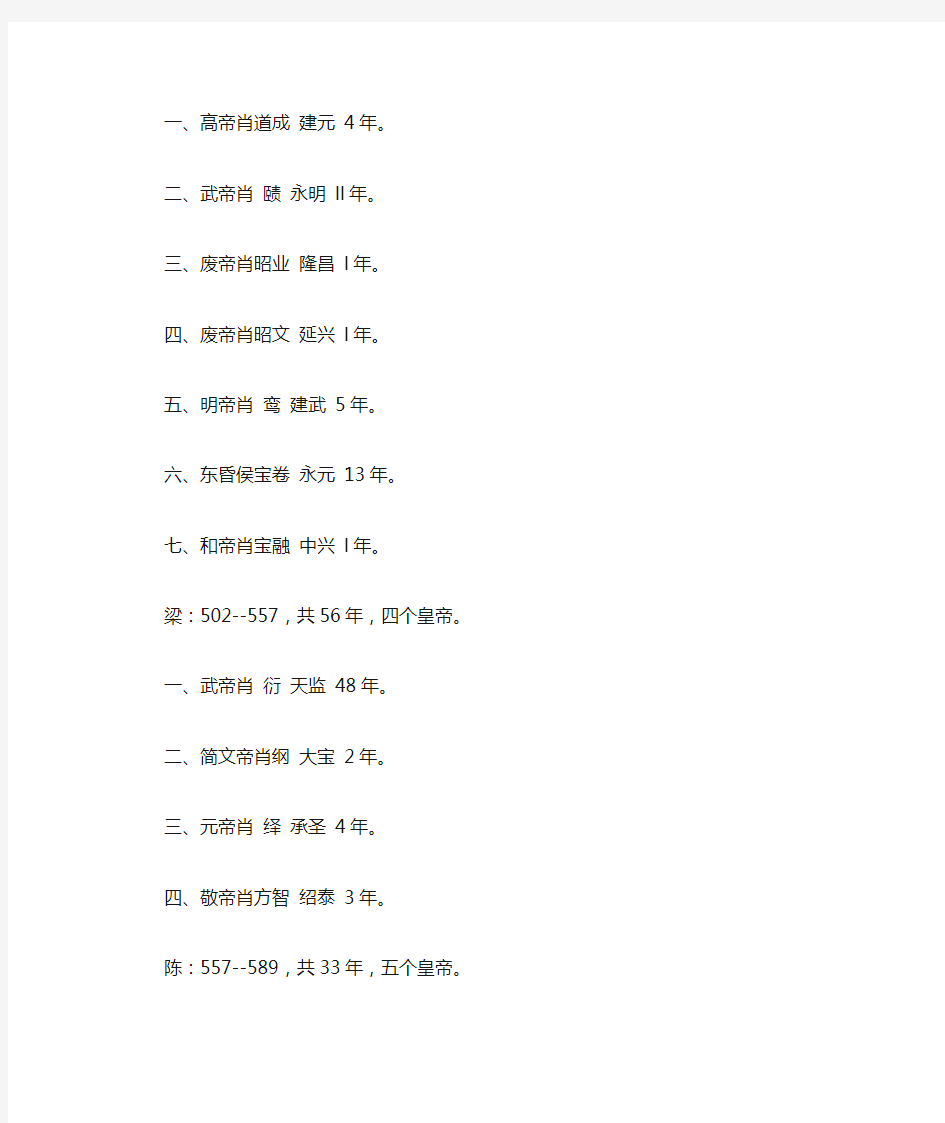

一、高帝肖道成建元4年。

二、武帝肖赜永明ll年。

三、废帝肖昭业隆昌l年。

四、废帝肖昭文延兴l年。

五、明帝肖鸾建武5年。

六、东昏侯宝卷永元13年。

七、和帝肖宝融中兴l年。

梁:502--557,共56年,四个皇帝。

一、武帝肖衍天监48年。

二、简文帝肖纲大宝2年。

三、元帝肖绎承圣4年。

四、敬帝肖方智绍泰3年。

陈:557--589,共33年,五个皇帝。

一、武帝陈霸先永定3年。

二、文帝陈倩天加7年。

三、废帝陈伯宗光大2年。

四、宣帝陈顼太建l4年。

五、后主陈叔宝至德7年。

北朝为北魏、东魏、西魏、北齐、北周五个王朝。

北魏:386--534,共l49年,ll个皇帝。鲜卑拓跋氏,建都:盛乐(今内蒙和林格尔。)

l、道武帝珪23年

2、明元帝嗣15年

3、太武帝寿28年

4、文成帝睿14年

5、献文帝弘6年

6、孝文帝宏29年

7、宣武帝恪l6年

8、孝明帝诩12年

9、孝庄帝子攸3年1O、节闵帝恭1年l1、安定王朝l年。

最新整理高三历史教案三国、两晋、南北朝政权的更 替教案 第三章封建国家的分裂和民族融合 第一节三国、两晋、南北朝政权的更替 教案 教学目标 一、基础知识目标 曹操基本统一北方;孙刘联合抗曹与赤壁之战;三国鼎立局面的正式形成。司马炎代魏建立晋朝;西晋灭吴;西晋的统治;“永嘉之乱”;西晋的结束。司马睿建立东晋;东晋的偏安;东晋后期的腐朽统治与东晋的灭亡。南朝四个朝代的名称;刘宋前期的统治局面;陈朝末年的腐朽统治。十六国北朝;北魏统一北方;北周武帝改革,统一黄河流域。 二、能力培养目标 1.三国时期,封建国家处于分裂状态,但与东汉后期的情况相比较,区域性统一具有一定的积极作用。通过比较,培养学生的历史分析能力,把握历史发展的总趋势和三国时期的时代特征。 2.赤壁之战是一次以少胜多的著名战例,它促成了三国鼎立格局的形成。在教师指导下,分析曹操在官渡之战中获得胜利,在赤壁之战中却遭到失败的历史环境及其主观、客观原因,培养学生分析问题的能力。 3.曹操曾是一个有争议的历史人物。学生应在教师指导下,运用马克思主义的基

本观点和基本方法,分析与综合有关史实和历史材料,区分历史上的曹操与文艺作品中的“曹操”,从而全面、准确地叙述评议他一生的重大活动,培养学生历史学科的分析、综合、评价能力,并且让学生逐步学会掌握“要把问题提到一定的历史范围之内”,“对具体情况的具体分析”等历史研究的一些最基本的原则。 4.西晋的历史虽很短暂,特别是统一的时间不长,但是具体情况十分复杂。教师须引导学生既要力求全面,找到历史事物发展变化的诸多方面的因素,又要突出重点,抓住问题关键,从而培养和提高分析和解决历史问题的能力。 5.指导学生对照三国鼎立形势图,结合相应的史实,加深对历史发展基本脉络的理解。以此提高学生掌握一定的历史地理知识的能力,并逐步养成“左图右史”的习惯。南北朝时期,南北对峙,而且南朝、北朝的政权更迭都比较频繁,因此各朝疆土范围也多有变化,指导学生阅读地图,培养学生的读图、识图能力。 三、思想教育目标 1.三国鼎立,结束了东汉王朝黑暗腐朽的统治,结束了东汉末年一些军事集团割据混战的局面,形成了区域性的局部统一。西晋使我国从分裂鼎峙的状态复归于统一,这既符合人民的愿望,也适应了社会经济、民族文化发展的需要。 2.三国时期,在长期剧烈的战争中,在极其复杂的政治斗争中,涌现出许多优秀的军事统帅和杰出的政治家,曹操、诸葛亮、孙权等都是这一时期著名的军事家、政治家,他们的政治谋略、军事指挥艺术,直到今天,还有许多值得我们借鉴。 3.东晋、十六国、南北朝,都是中国历史上的分裂对峙时期,但是统一是历史的趋势,也是各族人民的共同愿望。通过与东晋十六国的混乱状况相比较,了解南北朝分裂对峙之时,一些促使国家统一的因素也在发展并逐渐成熟起来,从而清楚地认识:统一是历史发展的必然。 教学要点

中华干支纪年对照表 天干地支十二生肖对照 子鼠丑牛寅虎卯兔辰龙巳蛇午马未羊申猴酉鸡戍狗亥猪 天干地支六十甲子对照 甲子乙丑丙寅丁卯戊辰己巳庚午辛未壬申癸酉甲戌乙亥 丙子丁丑戊寅已卯庚辰辛巳壬午癸未甲申乙酉丙戌丁亥 戊子己丑庚寅辛卯壬辰癸巳甲午乙未丙申丁酉戊戌已亥 庚子辛丑壬寅癸卯甲辰乙巳丙午丁未戊申已酉庚戌辛亥 壬子癸丑甲寅乙卯丙辰丁巳戊午己未庚申辛酉壬戌癸亥 干支:甲子乙丑丙寅丁卯戊辰己巳庚午辛未壬申癸酉甲戌乙亥 公元前:299729962995299429932992299l29902989298829872986 干支:丙子丁丑戊寅已卯庚辰辛巳壬午癸未甲申乙酉丙戌丁亥 公元前:298529842983298229812980297929782977297629752974 干支:戊子己丑庚寅辛卯壬辰癸巳甲午乙未丙申丁酉戊戌已亥 公元前:29732972297l297029692968296729662965296429632962 干支:庚子辛丑壬寅癸卯甲辰乙巳丙午丁未戊申已酉庚戌辛亥 公元前:296129602959295829572956295529542953295229512950 远古代:伏羲01 羲02羲03羲04 干支:壬子癸丑甲寅乙卯丙辰丁巳戊午己未庚申辛酉壬戌癸亥 公元前:294929482947294629452944294329422941294029393938 伏羲代:羲05羲06羲07羲08羲09羲10羲11羲12羲13羲14羲15羲16 干支:甲子乙丑丙寅丁卯戊辰己巳庚午辛未壬申癸酉甲戌乙亥 公元前:293729362935293429332932293129302929292829272926 伏羲代:羲17羲18羲19羲20羲21羲22羲23羲24羲25羲26羲27羲28 干支:丙子丁丑戊寅已卯庚辰辛巳壬午癸未甲申乙酉丙戌丁亥 公元前:292529242923292229212920291929182917291629152914 伏羲代:羲29羲30羲3l羲32羲33羲34羲35羲36羲37羲38羲39羲40 干支:戊子己丑庚寅辛卯壬辰癸巳甲午乙未丙申丁酉戊戌已亥 公元前:291329122911291029092908290729062905290429032902 伏羲代:羲4l羲42羲43羲44羲45羲46羲47羲48羲49羲50羲51羲52

魏晋南北朝(220年—589年)朝代更替表 东汉(25—220) │ ┌————————————————————┐ │↓│ 蜀(221—263)———→魏(220—265)吴(222—280) ↓│ 西晋(265—316)←—————┘ │ ┌————————————————————————————————┐ │││ ││十六国(304—439) │││ ┌———————————————─———————————————┐││↓││ │┌——————【成汉】(氐)【汉(前赵)】(匈奴)代(鲜卑)│ ││(304—347)(304—329)(338—376)│ ││↓││ ││后赵实现了北方地区的部分统一←—【后赵】(羯)→冉魏(汉)→【前燕】(鲜卑)│【前凉】(汉)││与前燕、前凉并存(319—351)(350—352)(337—370)│(320—376) ││↓↓↓ ││——————— │↓↓ 东晋(317—420)————→前秦于382年进驻西域实现了北方地区的统一←—————【前秦】(氐)│↑ 383年淝水之战与东晋形成南北对峙局面(351—394) │││ ││┌—————————————————————————————————┤ ││││││ │└—西蜀(汉)【西凉】(汉)【后凉】(氐)西燕(鲜卑) │(405—413)(400—421)(386—403)(384—394) ││││ ││┌—————————————┐│ │↓││↓↓ │【北凉】(匈奴)【南凉】(鲜卑)【后秦】(羌)→东晋【后燕】(鲜卑) │(401—439)(397—414)(384—417)↑(384—409) ││││││ │││││┌—————┐ ││↓│││↓ ↓│【西秦】(鲜卑)【夏】(匈奴)【南燕】(鲜卑)【北燕】(鲜卑)├————┐│(385—431)(407—431)(389—410)(409—436) ││↓↓↓↓ ││┌——————————————————————————————— ↓││↓ 宋(420—479)南(420—589)北(439—581)北魏(386—534)—→北魏于439年重新统一北方地区││││ │││┌————————————┐ ↓││││ 齐(479—502)朝朝西魏(534—557)东魏(534—550) ↓││↓↓ 梁(502—557)│└——北周(557—581)←—————北齐(550—557) ↓││ 陈(557—589)→┴——————————┐│ ↓↓ 隋(581—618) 注: ①“↓、↑、←、→”表示该政权被谁所灭,“│”表示该政权由前一政权分裂而来。 ②“【】”是《十六国春秋》中提到的十六个少数民族政权,十六国时期政权并不仅此十六个。 ③“()”括号内表示政权的建立民族及其存在时间。

中国历史年号·干支与公元纪年对照表(从公元元年起) 汉 (公元前206—公元220年) 二十二年丙午46 二十三年丁未47 二十四年戊申48 二十五年己酉49 二十六年庚戌50 二十七年辛亥51 二十八年壬子52 二十九年癸丑53 三十年甲寅54 三十一年乙卯55 三十二年丙辰56 中元元年丙辰56 二年丁巳57 永平元年戊午58 二年己未59 三年庚申60 四年辛酉61 五年壬戌62 六年癸亥63 七年甲子64 八年乙丑65 九年丙寅66 十年丁卯67 十一年戊辰68 十二年己巳69 十三年庚午70 十四年辛未71 十五年壬申72 十六年癸酉73 十七年甲戌74 十八年乙亥75 建初元年丙子76 二年丁丑77 三年戊寅78 四年己卯79 五年庚辰80 六年辛巳81 七年壬午82 八年癸未83 九年甲申84 元和元年甲申84 二年乙酉85 三年丙戌86 四年丁亥87 章和元年丁亥87 二年戊子88 永元元年己丑89 二年庚寅90 三年辛卯91 四年壬辰92 五年癸巳93 六年甲午94 七年乙未95 八年丙申96 九年丁酉97 十年戊戌98 十一年己亥99 十二年庚子100 十三年辛丑101 十四年壬寅102 十五年癸卯103 十六年甲辰104 十七年乙巳105 元兴元年乙巳105 延平元年丙午106 永初元年丁未107 二年戊申108 三年己酉109 四年庚戌110 五年辛亥111 六年壬子112 七年癸丑113 元初元年甲寅114 二年乙卯115 三年丙辰116 四年丁巳117 五年戊午118 六年己未119 七年庚申120 永宁元年庚申120 二年辛酉121 建光元年辛酉121 二年壬戌122 延光元年壬戌122 二年癸亥123 三年甲子124 四年乙丑125 永建元年丙寅126 二年丁卯127 三年戊辰128 四年己巳129 五年庚午130 六年辛未131 七年壬申132 阳嘉元年壬申132 二年癸酉133 三年甲戌134 四年乙亥135 永和元年丙子136 二年丁丑137 三年戊寅138 四年己卯139 五年庚辰140 六年辛巳141 汉安元年壬午142 二年癸未143 三年甲申144 建康元年甲申144 永嘉元年乙酉145 本初元年丙戌146 建和元年丁亥147 二年戊子148 三年己丑149 和平元年庚寅150 元嘉元年辛卯151 二年壬辰152 三年癸巳153 永兴元年癸巳153 二年甲午154 永寿元年乙未155 二年丙申156 三年丁酉157 四年戊戌158 延熹元年戊戌158 二年己亥159 三年庚子160 四年辛丑161 五年壬寅162 六年癸卯163 七年甲辰164 八年乙巳165 九年丙午166 十年丁未167 永康元年丁未167 建宁元年戊申168 二年己酉169 三年庚戌170 四年辛亥171 五年壬子172 熹平元年壬子172 二年癸丑173 三年甲寅174 四年乙卯175 五年丙辰176 六年丁巳177 七年戊午178 光和元年戊午178 二年己未179 三年庚申180 四年辛酉181 元始元年辛酉 1 二年壬戌 2 三年癸亥 3 四年甲子 4 五年乙丑 5 居摄元年丙寅 6 二年丁卯7 三年戊辰8 初始元年戊辰8 新始建国元年己巳9 二年庚午10 三年辛未11 四年壬申12 五年癸酉13 天凤元年甲戌14 二年乙亥15 三年丙子16 四年丁丑17 五年戊寅18 六年己卯19 地皇元年庚辰20 二年辛巳21 三年壬午22 四年癸未23 更始元年癸未23 二年甲申24 三年乙酉25 东汉建武元年乙酉25 二年丙戌26 三年丁亥27 四年戊子28 五年己丑29 六年庚寅30 七年辛卯31 八年壬辰32 九年癸巳33 十年甲午34 十一年乙未35 十二年丙申36 十三年丁酉37 十四年戊戌38 十五年己亥39 十六年庚子40 十七年辛丑41 十八年壬寅42 十九年癸卯43 二十年甲辰44 二十一年乙巳45

西周年号干支纪年对照表 西周(公元前1122 -公元前771)皇帝年号公元日期干支日期周武王发周武王元年公元前1122年己卯年周武王发周武王二年公元前1121年庚辰年周武王发周武王三年公元前1120年辛巳年周武王发周武王四年公元前1119年壬午年周武王发周武王五年公元前1118年癸未年周武王发周武王六年公元前1117年甲申年周武王发周武王七年公元前1116年乙酉年周成王周成王元年公元前1115年丙戌年周成王周成王二年公元前1114年丁亥年周成王周成王三年公元前1113年戊子年周成王周成王四年公元前1112年己丑年周成王周成王五年公元前1111年庚寅年周成王周成王六年公元前1110年辛卯年周成王周成王七年公元前1109年壬辰年周成王周成王八年公元前1108年癸巳年周成王周成王九年公元前1107年甲午年周成王周成王十年公元前1106年乙未年周成王周成王十一年公元前1105年丙申年周成王周成王十二年公元前1104年丁酉年周成王周成王十三年公元前1103年戊戌年周成王周成王十四年公元前1102年己亥年周成王周成王十五年公元前1101年庚子年周成王周成王十六年公元前1100年辛丑年周成王周成王十七年公元前1099年壬寅年周成王周成王十八年公元前1098年癸卯年周成王周成王十九年公

元前1097年甲辰年周成王周成王二十年公元前1096年乙巳年周成王周成王二十一年公元前1095年丙午年周成王周成王二十二年公元前1094年丁未年周成王周成王二十三年公元前1093年戊申年周成王周成王二十四年公元前1092年己酉年周成王周成王二十五年公元前1091年庚戌年周成王周成王二十六年公元前1090年辛亥年周成王周成王二十七年公元前1089年壬子年周成王周成王二十八年公元前1088年癸丑年周成王周成王二十九年公元前1087年甲寅年周成王周成王三十年公元前1086年乙卯年周成王周成王三十一年公元前1085年丙辰年周成王周成王三十二年公元前1084年丁巳年周成王周成王三十三年公元前1083年戊午年周成王周成王三十四年公元前1082年己未年周成王周成王三十五年公元前1081年庚申年周成王周成王三十六年公元前1080年辛酉年周成王周成王三十七年公元前1079年壬戌年周康王周康王元年公元前1078年癸亥年周康王周康王二年公元前1077年甲子年周康王周康王三年公元前1076年乙丑年周康王周康王四年公元前1075年丙寅年周康王周康王五年公元前1074年丁卯年周康王周康王六年公元前1073年戊辰年周康王周康王七年公元前1072年己巳年周康王周康王八年公元前1071年庚午年周康王周康王九年公元前1070年辛未年周康王周康王十年公元前1069年壬申年周康王周康王十一

公元干支纪年对照表 公元纪年干支纪年公元纪年干支纪年1864 1924 1984 甲子 1894 1954 2014 甲午1865 1925 1985 乙丑 1895 1955 2015 乙未1866 1926 1986 丙寅 1896 1956 2016 丙申1867 1927 1987 丁卯 1897 1957 2017 丁酉1868 1928 1988 戊辰 1898 1958 2018 戊戌1869 1929 1989 己巳 1899 1959 2019 己亥1870 1930 1990 庚午 1900 1960 2020 庚子1871 1931 1991 辛未 1901 1961 2021 辛丑1872 1932 1992 壬申 1902 1962 2022 壬寅1873 1933 1993 癸酉 1903 1963 2023 癸卯1874 1934 1994 甲戌 1904 1964 2024 甲辰1875 1935 1995 乙亥 1905 1965 2025 乙巳1876 1936 1996 丙子 1906 1966 2026 丙午1877 1937 1997 丁丑 1907 1967 2027 丁未1878 1938 1998 戊寅 1908 1968 2028 戊申1879 1939 1999 己卯 1909 1969 2029 己酉1880 1940 2000 庚辰 1910 1970 2030 庚戌1881 1941 2001 辛巳 1911 1971 2031 辛亥1882 1942 2002 壬午 1912 1972 2032 壬子1883 1943 2003 癸未 1913 1973 2033 癸丑1884 1944 2004 甲申 1914 1974 2034 甲寅1885 1945 2005 乙酉 1915 1975 2035 乙卯1886 1946 2006 丙戌 1916 1976 2036 丙辰1887 1947 2007 丁亥 1917 1977 2037 丁巳1888 1948 2008 戊子 1918 1978 2038 戊午1889 1949 2009 己丑 1919 1979 2039 己未1890 1950 2010 庚寅 1920 1980 2040 庚申1891 1951 2011 辛卯 1921 1981 2041 辛酉1892 1952 2012 壬辰 1922 1982 2042 壬戌 1893 1953 2013 癸巳 1923 1983 2043 癸亥 收藏分享

南朝时期的士族阶层的家庭教育 摘要:南朝时期,政权更替较为频繁,官学兴废不定,家庭教育为了弥补官学的不足却兴盛起来,同时士族阶层为了使本家族能长期稳定的享有各种特权,也十分重视家庭教育,而这种情况使得这一时期的家庭教育格外兴盛。通过本课题的研究找到这一时期士族阶层家庭教育兴起的背景,以及在这一背景影响下的内容,分析这些对南朝时期子女及对当时社会的影响。 关键词:南朝家庭教育内容形式影响 前言:魏晋南北朝时期是中国古代家庭教育的一个重要阶段。这一时期士族阶层的家庭教育十分兴盛。门第观念、儒玄佛道的交融、社会动荡等因素是其发展的主要原因;家学、“家馆”、家训等是其主要的教育形式。魏晋南北朝的家族教育具有鲜明的特色。 魏晋南北朝是中国历史上长期分裂,战乱频繁的时代,但同时又是一个学术文化繁荣发展的时代。人口的大流动和民族关系的大变动带来了的物质文化和精神文化的大交流。玄学、佛学、道教、儒学以至法家、名家既相互争胜又相互吸收。此时,由于封建王朝的不断更迭,官学教育呈现出时兴时废之状,难以担当起传递和发展文化的使命。而与之相反的是,在门弟观念的强化、九品中正制的推行等特定的历史条件下,魏晋南北朝时期的家庭教育获得了长足发展,并臻于鼎盛。 家族教育是中国传统文化的重要组成部分。中国古代学校教育不够发达和普及,家族教育占有重要位置。魏晋南北朝时期的家族教育是学术界较为重视的问题。对其相关研究的成果较为丰富。如马镛《中国家庭教育史》、阎爱民《中国古代的家教》等,都有一定篇幅论及先秦两汉魏晋南北朝时期的情况。此外,还有一些论文对汉魏南北朝时期的家学和《颜氏家训》所反映的家庭教育等进行了专门讨论,比较重要的如刘守旗《颜氏家训与家庭教育科学化》(《辽宁师大学报》,1993、6)、王若《浅谈中国古代家训》(《辽宁师大学报》,1993、6)、

中国历代皇帝年号与干支对照表从已知的公历年份计算干支纪年:年份数减3,除以10的余数是天干,除以12的余数是地支。 从已知日期计算干支纪日的公式为: g = 4C + [C / 4] + 5y + [y / 4] + [3 * (M + 1) / 5] + d - 3 z = 8C + [C / 4] + 5y + [y / 4] + [3 * (M + 1) / 5] + d + 7 + i 其中奇数月i=0,偶数月i=6,C是世纪数减一,y是年份后两位,M是月份,d是日数。1月和2月按上一年的13月和14月来算。[ ]表示取整。g除以10的余数是天干,z除以10的余数是地支。 清 皇帝年号公元日期干支日期 清溥仪宣统元年公元1909年己酉年 清德宗载湉光绪元年公元1875年乙亥年 清穆宗载淳同治元年公元1862年壬戌年 清文宗奕詝咸丰元年公元1851年辛亥年 清宣宗旻宁道光元年公元1821年辛巳年 清仁宗顺琰嘉庆元年公元1796年丙辰年 清高宗弘历乾隆元年公元1736年丙辰年 清世宗胤禛雍正元年公元1723年癸卯年 清圣祖玄烨康熙元年公元1662年壬寅年 清世祖福临顺治元年公元1644年甲申年 明 皇帝年号公元日期干支日期 明毅宗朱由检崇祯元年公元1628年戊辰年 明熹宗朱由校天启元年公元1621年辛酉年 明光宗朱常洛泰昌元年公元1620年庚申年 明神宗朱翊钧万历元年公元1573年癸酉年 明穆宗朱载垕隆庆元年公元1567年丁卯年 明世宗朱厚熜嘉靖元年公元1522年壬午年 明武宗朱厚照正德元年公元1506年丙寅年 明孝宗朱佑樘弘治元年公元1488年戊申年 明宪宗朱见深成化元年公元1466年丙戌年 明英宗朱祁镇天顺元年公元1457年丁丑年 明代宗朱祁钰景泰元年公元1450年庚午年 明英宗朱祁镇正统元年公元1436年丙辰年 明宣宗朱瞻基宣德元年公元1426年丙午年 明仁宗朱高炽洪熙元年公元1425年乙巳年 明成祖朱棣永乐元年公元1403年癸未年 明惠帝朱允炆建文元年公元1399年己卯年 明太祖朱元璋洪武元年公元1368年戊申年 元 皇帝年号公元日期干支日期 元惠宗妥懽帖睦尔至正元年公元1340年庚辰年

公元、农历纪年对照表

公元、农历纪年对照表 唐朝(公元618—907年) 高祖(李渊)公元农历年号公元农历年号633癸巳贞观七年618戊寅武德元年634甲午贞观八年619已卯武德二年635乙未贞观九年620庚辰武德三年636丙申贞观十年621辛巳武德四年637丁酉贞观十一年622壬午武德五年638戊戌贞观十二年623癸未武德六年639已亥贞观十三年624甲申武德七年640庚子贞观十四年625乙酉武德八年641辛丑贞观十五年626丙戌武德九年642壬寅贞观十六年太宗(李世民)643癸卯贞观十七年公元农历年号644甲辰贞观十八年627丁亥贞观元年645乙巳贞观十九年628戊子贞观二年646丙午贞观二十年629已丑贞观三年647丁未贞观二十一年630庚寅贞观四年648戊申贞观二十二年631辛卯贞观五年649已酉贞观二十三年632壬辰贞观六年

高宗(李治)公元农历年号公元农历年号670庚午咸亨元年650庚戌永徽元年671辛未咸亨二年651辛亥永徽二年672壬申咸亨三年652壬子永徽三年673癸酉咸亨四年653癸丑永徽四年674甲戌上元元年654甲寅永徽五年675乙亥上元二年655乙卯永徽六年676丙子仪凤元年656丙辰显庆元年677丁丑仪凤二年657丁巳显庆二年678戊寅仪凤三年658戊午显庆三年679已卯调露元年659已未显庆四年680庚辰永隆元年660庚申显庆五年681辛巳开耀元年661辛酉龙朔元年682壬午永淳元年662壬戌龙朔二年683癸未弘道元年663癸亥龙朔三年684甲申嗣圣元年664甲子麟德元年文明元年665乙丑麟德二年光宅元年666丙寅乾封元年685乙酉垂拱元年667丁卯乾封二年686丙戌垂拱二年668戊辰总章元年687丁亥垂拱三年669已巳总章二年688戊子垂拱四年

第四单元三国两晋南北朝时期一、中国古代朝代更替表(箭头所指方向表示国家之间的更替灭亡)

二、 三国魏晋南北朝时期著名的战役 (一) 三国时期前后著名战役 (二)魏晋时期著名的战役 十六国简表

三、 三国魏晋南北朝时期重要的改革 (一)北魏孝文帝改革 四、 三国魏晋南北朝时期大事件年表 1、改革者: 北魏孝文帝 (在祖母冯太后的支持和指导下) 拓跋宏以身作则,改名为 元宏 北魏孝文帝简历 姓名:拓跋宏(元宏) 谥号: 孝文帝 在位:471年—499年 民族: 鲜卑族 职业:北魏皇帝 享年:32岁 主要成就: 北魏孝文帝改革 思考题:任何变法和改革都不是一帆风顺的,必然会影响某些人或某些集团的既得利益,因而矛盾是不可避免的。北魏孝文帝改革和秦国的商鞅变法都面临着这样的矛盾,面对这些矛盾孝文帝和商鞅分别采用了什么样的应对方式,你认为哪一种解决方式更好?孝文帝改革和商鞅变法都使国家变得强盛起来,这给你什么启示呢? 2、主要措施(内容): (1)借鉴汉族的政治制度和经济制度,实施一系列新制度,加强经济和行政管理。 (2)迁移都城。494年,孝文帝将都城从平城迁至洛阳。 (3)大力推行学习汉文化习俗的政策。改汉姓、穿汉服、说汉语、与汉族通婚。 3、重要意义: (1)缓和社会矛盾,巩固了北魏的统治。 (2)有利于北方经济的恢复和发展,推动了鲜卑等少数民族的社会进步。 (3)促进了各民族的交往、交流和交融。 改革背景: 439年,北魏统一北方黄河流域。 北魏统一北方后,各民族交往与交流增多,民族交融趋势增强。鲜卑贵族用落后的方式统治各族人民,社会矛盾激化,北魏政权面临危机。

三国、两晋、南北朝时期(又称魏晋南北朝时期) 我国历史上国家大分裂与民族大融合的时期政治上:国家长期分裂,最终走向统一。 从分裂的角度来看,魏晋南北朝时期国家长期分裂。这一时期,我国的朝代更替十分频繁,甚至出现十几个政权互相并立的局面,南北地区长期对峙。 从统一的角度来看,这一时期虽然国家长期分裂,但其中也孕育的走向统一的历史因素。主要表现在:一是西晋曾经短暂统一全国,魏国、前秦、北魏、北周都曾经统一北方,东晋以后,南方地区长期统一。二是江南经济的发展和北方经济的恢复,南北经济形态和经济实力差距逐渐缩小,为实现全国性的统一奠定了物质基础。三是南方、北方地区的民族融合,使南北方民族矛盾减少,也推动了全国的统一进程。 1.国家长期分裂,民族融合加快 2.北魏孝文帝改革 促进了北方经济的恢复和发展 少数民族封建化 以战争为基本方式大大加快了民族融合 3.选官制度:九品中正制 4.地主阶级分化为士族和庶族。士族制度形成和发展。 经济上:南方得到了开发,南北趋向平衡。 魏晋南北朝时期社会经济发展变化的主要表现是:南方迅速得到开发,北方发展相对缓慢,南北经济逐渐趋向平衡。由于长期受战乱的影响,大量北方人口南迁,给南方带来了先进的文化、技术和劳动力,大大促进了南方地区的经济开发,尤其是在三吴地区、洞庭湖流域、鄱阳湖流域和成都平原,这里已经成为我国重要的粮食产区。与南方迅速得到开发形成鲜明对照的是,北方地区的经济经历了东汉末年和十六国两次大的破坏。但是,由于一些统治者的重视和广大人民的辛勤劳动,北方经济在经历战乱之后在一定程度上得到了恢复和发展。例如曹魏政权推行重农政策和北魏孝文帝实行均田制,新式灌溉工具翻车和二牛一人或一牛一人的犁耕法的推广等,都对北方经济的恢复与发展起了重要作用。此外,北方游牧经济和中原农耕经济两种生产方式的相互影响和借鉴,促进了北方经济的恢复发展。总之,由于南方地区经济得到开发,使南北经济差距大大缩小,加速和深化了民族融合的进程,为结束长期的分裂战乱局面和建立统一政权奠定了经济基础。 1.北方经济破坏与发展交替,发展相对缓慢; 南方经济得以开发,经济重心开始南移,南北趋向平衡,为经济重心南移奠定基础(安史之乱后超过北方,南宋真正实现南移) 2.北魏至唐前期实行均田制,在此基础上,实行租调制和府兵制 3.出现灌钢法, 出现了白瓷 4.出现了草市,商品经济有了进一步发展,水平较低,发展缓慢 5.马钧发明灌溉用的翻车 6.庄园经济和寺院经济膨胀,造成了土地和劳动力的流失;占有重要地位 7.东晋利用石油(照明、治病、书写、润滑和作战)

我国历朝干支纪年对照明细表 天 干 地 支 十 二 生 肖 对 照 肖属: 鼠 牛 虎 兔 龙 蛇 马 羊 猴 鸡 狗 猪 干支:甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 干支:丙子 丁丑 戊寅 已卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 干支:戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 已亥 干支:庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 已酉 庚戌 辛亥 干支:壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 干支: 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 公元前: 2997 2996 2995 2994 2993 2992 299 l 2990 2989 2988 2987 2986 干支: 丙子 丁丑 戊寅 已卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 公元前: 2985 2984 2983 2982 2981 2980 2979 2978 2977 2976 2975 2974 干支: 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 已亥 公元前: 2973 2972 297 l 2970 2969 2968 2967 2966 2965 2964 2963 2962 干支: 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 已酉 庚戌 辛亥 公元前: 2961 2960 2959 2958 2957 2956 2955 2954 2953 2952 2951 2950 远古代 伏羲01伏羲02伏羲03伏羲04 干支: 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 公元前: 2949 2948 2947 2946 2945 2944 2943 2942 2941 2940 2939 3938 伏羲代 伏羲05伏羲06伏羲07伏羲08伏羲09伏羲10伏羲11伏羲12伏羲13伏羲14伏羲15伏羲16 干支: 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 公元前: 2937 2936 2935 2934 2933 2932 2931 2930 2929 2928 2927 2926 伏羲代 伏羲17伏羲18伏羲19伏羲20伏羲21伏羲22伏羲23伏羲24伏羲25伏羲26伏羲27伏羲28 干支: 丙子 丁丑 戊寅 已卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 公元前: 2925 2924 2923 2922 2921 2920 2919 2918 2917 2916 2915 2914 伏羲代 伏羲29伏羲30伏羲3l伏羲32伏羲33伏羲34伏羲35伏羲36伏羲37伏羲38伏羲39伏羲40 干支: 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 已亥 公元前: 2913 2912 2911 2910 2909 2908 2907 2906 2905 2904 2903 2902 伏羲代 伏羲4l伏羲42伏羲43伏羲44伏羲45伏羲46伏羲47伏羲48伏羲49伏羲50伏羲51伏羲52 干支: 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 已酉 庚戌 辛亥 公元前: 2901 2900 2899 2898 2897 2896 2895 2894 2893 2892 2891 2890 伏羲代 伏羲53伏羲54伏羲55伏羲56伏羲57伏羲58伏羲59伏羲60伏羲61伏羲62伏羲63伏羲64 干支: 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 公元前: 2889 2888 2887 2886 2885 2884 2883 2882 2881 2880 2879 2878 伏羲代 伏羲65伏羲66伏羲67伏羲68伏羲69伏羲70伏羲7l伏羲72伏羲73伏羲74伏羲75伏羲76

天干地支纪年对照表(1904年-2043年)天干地支纪年对照表(1904年-2043年) 甲子乙丑丙寅丁卯戊辰己巳庚午辛未壬申癸酉1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 甲戌乙亥丙子丁丑戊寅己卯庚辰辛巳壬午癸未1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 甲申乙酉丙戌丁亥戊子己丑庚寅辛卯壬辰癸巳1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 甲午乙未丙申丁酉戊戌己亥庚子辛丑壬寅癸卯1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 甲辰乙巳丙午丁未戊申己酉庚戌辛亥壬子癸丑1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 甲寅乙卯丙辰丁巳戊午己未庚申辛酉壬戌癸亥1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 甲子乙丑丙寅丁卯戊辰己巳庚午辛未壬申癸酉1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 甲戌乙亥丙子丁丑戊寅己卯庚辰辛巳壬午癸未1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 甲申乙酉丙戌丁亥戊子己丑庚寅辛卯壬辰癸巳1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 甲午乙未丙申丁酉戊戌己亥庚子辛丑壬寅癸卯1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 甲辰乙巳丙午丁未戊申己酉庚戌辛亥壬子癸丑1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 甲寅乙卯丙辰丁巳戊午己未庚申辛酉壬戌癸亥1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043

公历年、农历年属生肖对照表(1804年-2103年)公历1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 农历甲 子 乙 丑 丙 寅 丁 卯 戊 辰 己 巳 庚 午 辛 未 壬 申 癸 酉 甲 戌 乙 亥 公历1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 农历丙 子 丁 丑 戊 寅 己 卯 庚 辰 辛 巳 壬 午 癸 未 甲 申 乙 酉 丙 戌 丁 亥 公历1828 1829 1930 1931 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 农历戊 子 己 丑 庚 寅 辛 卯 壬 辰 癸 巳 甲 午 乙 未 丙 申 丁 酉 戊 戌 己 亥 公历1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 农历庚 子 辛 丑 壬 寅 癸 卯 甲 辰 乙 巳 丙 午 丁 未 戊 申 己 酉 庚 戌 辛 亥 公历1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 农历壬 子 癸 丑 甲 寅 乙 卯 丙 辰 丁 巳 戊 午 己 未 庚 申 辛 酉 壬 戌 癸 亥 公历1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 农历甲 子 乙 丑 丙 寅 丁 卯 戊 辰 己 巳 庚 午 辛 未 壬 申 癸 酉 甲 戌 乙 亥 公历1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 农历丙 子 丁 丑 戊 寅 己 卯 庚 辰 辛 巳 壬 午 癸 未 甲 申 乙 酉 丙 戌 丁 亥 公历1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 农历戊 子 己 丑 庚 寅 辛 卯 壬 辰 癸 巳 甲 午 乙 未 丙 申 丁 酉 戊 戌 己 亥 公历1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 农历庚 子 辛 丑 壬 寅 癸 卯 甲 辰 乙 巳 丙 午 丁 未 戊 申 己 酉 庚 戌 辛 亥 公历1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 农历壬 子 癸 丑 甲 寅 乙 卯 丙 辰 丁 巳 戊 午 己 未 庚 申 辛 酉 壬 戌 癸 亥 公历1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 农历甲 子 乙 丑 丙 寅 丁 卯 戊 辰 己 巳 庚 午 辛 未 壬 申 癸 酉 甲 戌 乙 亥 公历1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 农历丙 子 丁 丑 戊 寅 己 卯 庚 辰 辛 巳 壬 午 癸 未 甲 申 乙 酉 丙 戌 丁 亥 公历1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 农历戊 子 己 丑 庚 寅 辛 卯 壬 辰 癸 巳 甲 午 乙 未 丙 申 丁 酉 戊 戌 己 亥 公历1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 农历庚 子 辛 丑 壬 寅 癸 卯 甲 辰 乙 巳 丙 午 丁 未 戊 申 己 酉 庚 戌 辛 亥 公历1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 农历壬 子 癸 丑 甲 寅 乙 卯 丙 辰 丁 巳 戊 午 己 未 庚 申 辛 酉 壬 戌 癸 亥

年号纪年与公元纪年对照表 中国历史年号·干支与公元纪年对照表(从公元元年起) 汉 (公元前206—公元220年) 二十二年丙午46 二十三年丁未47 二十四年戊申48 二十五年己酉49 二十六年庚戌50 二十七年辛亥51 二十八年壬子52 二十九年癸丑53 三十年甲寅54 三十一年乙卯55 三十二年丙辰56 中元元年丙辰56 二年丁巳57 永平元年戊午58

三年庚申60 四年辛酉61 五年壬戌62 六年癸亥63 七年甲子64 八年乙丑65 九年丙寅66 十年丁卯67 十一年戊辰68 十二年己巳69 十三年庚午70 十四年辛未71 十五年壬申72 十六年癸酉73 十七年甲戌74 十八年乙亥75 建初元年丙子76 二年丁丑77 三年戊寅78 四年己卯79 五年庚辰80

七年壬午82 八年癸未83 九年甲申84 元和元年甲申84 二年乙酉85 三年丙戌86 四年丁亥87 章和元年丁亥87 二年戊子88 永元元年己丑89 二年庚寅90 三年辛卯91 四年壬辰92 五年癸巳93 六年甲午94 七年乙未95 八年丙申96 九年丁酉97 十年戊戌98

十一年己亥99 十二年庚子100 十三年辛丑101 十四年壬寅102 十五年癸卯103 十六年甲辰104 十七年乙巳105 元兴元年乙巳105 延平元年丙午106 永初元年丁未107 二年戊申108 三年己酉109 四年庚戌110 五年辛亥111 六年壬子112 七年癸丑113 元初元年甲寅114 二年乙卯115 三年丙辰116 四年丁巳117 五年戊午118 六年己未119

七年庚申120 永宁元年庚申120 二年辛酉121 建光元年辛酉121 二年壬戌122 延光元年壬戌122 二年癸亥123 三年甲子124 四年乙丑125 永建元年丙寅126 二年丁卯127 三年戊辰128 四年己巳129 五年庚午130 六年辛未131 七年壬申132 阳嘉元年壬申132 二年癸酉133 三年甲戌134 四年乙亥135 永和元年丙子136 二年丁丑137

天干地支五行对照表新编天干地支与五行的对 应表 GE GROUP system office room 【GEIHUA16H-GEIHUA GEIHUA8Q8-

天干地支五行对照表天干、地支与五行的对应表 甲乙丙丁戊己庚辛壬癸 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 阳阴阳阴阳阴阳阴阳阴 木木火火土土金金水水 子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥 鼠牛虎兔龙蛇马羊猴鸡狗猪 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 阳阴阳阴阳阴阳阴阳阴阳阴 水土木木土火火土金金土水 年的干支 方法一: 首先要能记住十大天干和十二地支,十天干:甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸;十二地支:子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥;天干地支纪年法首先是天干在前,地支在后,比如今年2005就为-乙酉年。天干算法:

4、 5、 6、 7、 8、 9、 0、 1、 2、 3 对应的十天干就是 甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸, 数字为年代的最后的一位数字,比如2005年,最后一位是5,对应的天干就是乙; 地支的算法:用年代数除以12,后面的余数就代表某个地支, 余数分别为:4、 5、 6、 7、 8、 9、 10、 11、 0(能整除)、1、 2、3, 代表地支为:子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥, 比如2005年为例:年代末尾数为5,对应的天干为乙,2005除以12,余数为1,对应的地支为酉,所以2005年为乙酉年。 方法二: 对应数字:1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 0 相应天干:甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸 对应数字:1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 10、 11、 0 相应地支:子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥 公元年份-3,除以10得余数可得天干,如1984年,(1984-3)|10=1所以天干为甲; 公元年份-3,除以12得余数可得地支,如1984年,(1984-3)|12=1所以地支为子;