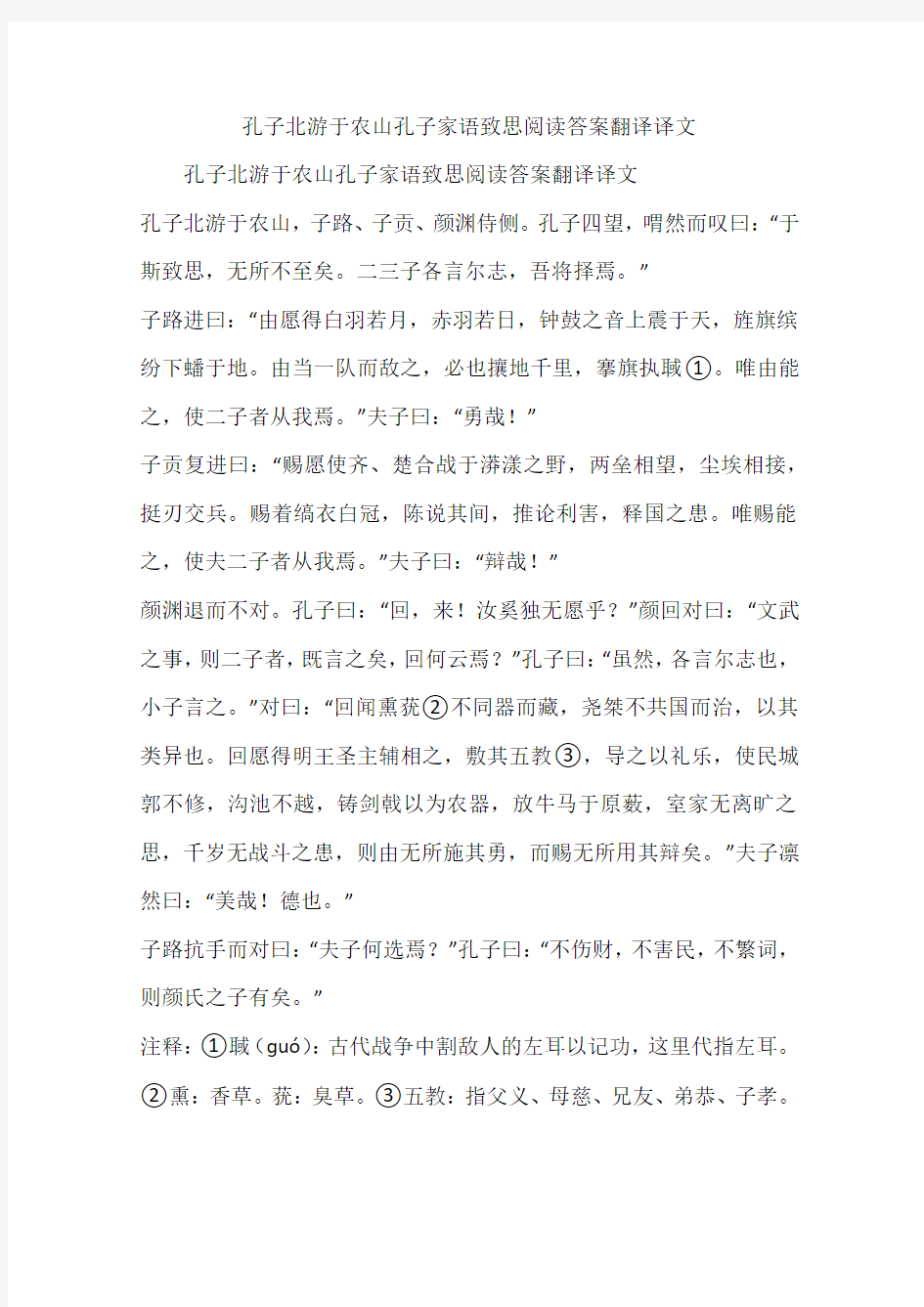

孔子北游于农山孔子家语致思阅读答案翻译译文孔子北游于农山孔子家语致思阅读答案翻译译文

孔子北游于农山,子路、子贡、颜渊侍侧。孔子四望,喟然而叹曰:“于斯致思,无所不至矣。二三子各言尔志,吾将择焉。”

子路进曰:“由愿得白羽若月,赤羽若日,钟鼓之音上震于天,旌旗缤纷下蟠于地。由当一队而敌之,必也攘地千里,搴旗执聝①。唯由能之,使二子者从我焉。”夫子曰:“勇哉!”

子贡复进曰:“赐愿使齐、楚合战于漭漾之野,两垒相望,尘埃相接,挺刃交兵。赐着缟衣白冠,陈说其间,推论利害,释国之患。唯赐能之,使夫二子者从我焉。”夫子曰:“辩哉!”

颜渊退而不对。孔子曰:“回,来!汝奚独无愿乎?”颜回对曰:“文武之事,则二子者,既言之矣,回何云焉?”孔子曰:“虽然,各言尔志也,小子言之。”对曰:“回闻熏莸②不同器而藏,尧桀不共国而治,以其类异也。回愿得明王圣主辅相之,敷其五教③,导之以礼乐,使民城郭不修,沟池不越,铸剑戟以为农器,放牛马于原薮,室家无离旷之思,千岁无战斗之患,则由无所施其勇,而赐无所用其辩矣。”夫子凛然曰:“美哉!德也。”

子路抗手而对曰:“夫子何选焉?”孔子曰:“不伤财,不害民,不繁词,则颜氏之子有矣。”

注释:①聝(ɡuó):古代战争中割敌人的左耳以记功,这里代指左耳。

②熏:香草。莸:臭草。③五教:指父义、母慈、兄友、弟恭、子孝。

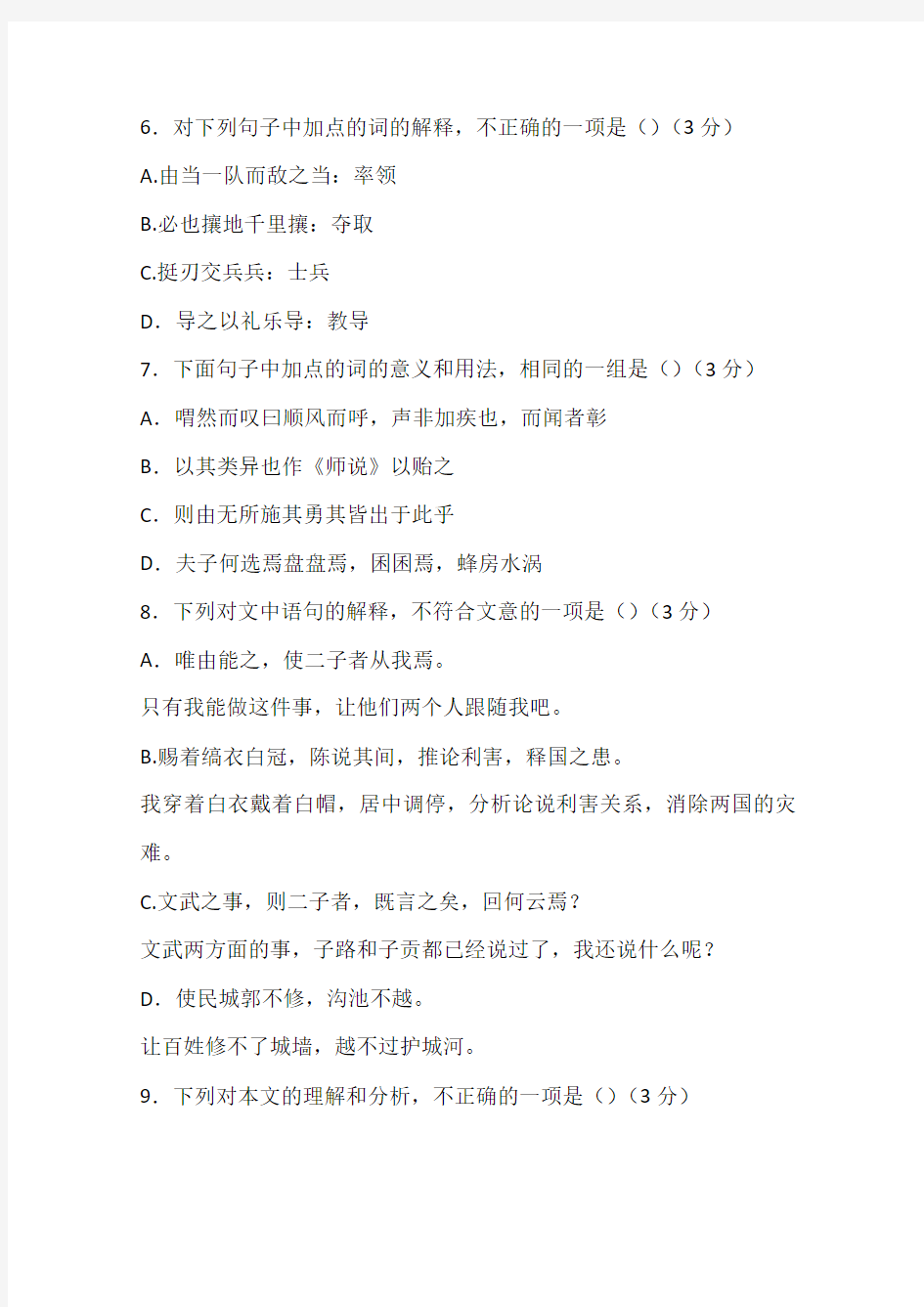

6.对下列句子中加点的词的解释,不正确的一项是()(3分)

A.由当一队而敌之当:率领

B.必也攘地千里攘:夺取

C.挺刃交兵兵:士兵

D.导之以礼乐导:教导

7.下面句子中加点的词的意义和用法,相同的一组是()(3分)A.喟然而叹曰顺风而呼,声非加疾也,而闻者彰

B.以其类异也作《师说》以贻之

C.则由无所施其勇其皆出于此乎

D.夫子何选焉盘盘焉,囷囷焉,蜂房水涡

8.下列对文中语句的解释,不符合文意的一项是()(3分)

A.唯由能之,使二子者从我焉。

只有我能做这件事,让他们两个人跟随我吧。

B.赐着缟衣白冠,陈说其间,推论利害,释国之患。

我穿着白衣戴着白帽,居中调停,分析论说利害关系,消除两国的灾难。

C.文武之事,则二子者,既言之矣,回何云焉?

文武两方面的事,子路和子贡都已经说过了,我还说什么呢?

D.使民城郭不修,沟池不越。

让百姓修不了城墙,越不过护城河。

9.下列对本文的理解和分析,不正确的一项是()(3分)

A.本文与我们学过的“侍坐”篇都表现出孔子平等、民主、循循善诱的教学风格。

B.孔门三弟子的政治理想各不相同,子路尚“勇”,子贡崇“智”,颜回重“德”。

C.孔子赞赏子路之“勇”,同时也指出他的“勇”弊在“伤财”、“害民”、“繁词”。

D.孔子之所以肯定颜回,是因为颜回与其志趣相投,都主张以“仁”“礼”治国。

10.上文中,子路、子贡和颜渊在农山之上各言其志。请从中选择一人之志,作出简要评价。(80字左右)(4分)

孔子北游于农山孔子家语致思阅读答案

6.C(3分)

7.A(3分)

8.D(3分)

9.C(3分)

10.(4分)要点:①(1分)能准确把握某一人物之“志”;②(1分)有观点且观点正确③(1分)能做出评价,言之成理;④(1分)语言通顺。

【孔子北游于农山孔子家语致思翻译译文】

孔子向北游览到农山,子路、子贡、颜渊在身边陪着。孔子向四面望了望,感叹地说:“在这里集中精力思考问题,什么想法都会出现啊!你们每个人各谈谈自己的志向,我将从中做出选择。”

子路走上前说:“我希望有这样一个机会,白色的指挥旗像月亮,红色的战旗像太阳,钟鼓的声音响彻云霄,繁多的旌旗在地面盘旋舞动。

我带领一队人马进攻敌人,必会夺取敌人千里之地,拔去敌人的旗帜,割下敌人的耳朵。这样的事只有我能做到,您就让子贡和颜渊跟着我吧!”

孔子说:“真勇敢啊!”

子贡也走上前说道:“我愿出使到齐国和楚国交战的广阔原野上,两军的营垒遥遥相望,扬起的尘埃连成一片,士兵们挥刀交战。在这种情况下,我穿戴着白色衣帽,在两国之间劝说,论述交战的利弊,解除国家的灾难。这样的事只有我能做得到,您就让子路和颜渊跟着我吧!”孔子说:“真有口才啊!”

颜回后退不说话。孔子说:“颜回,过来,为何只有你没有志向呢?”颜回回答说:“文武两方面的事,子路和子贡都已经说过了,我还说什么呢?”

孔子说:“虽然如此,还是各人说说各人的志向,你就说吧。”

颜回回答说:“我听说薰草和莸草不能藏在同一个容器中,尧和桀不能共同治理一个国家,因为他们不是同一类人。我希望得到明王圣主来辅助他们,向人民宣传五教,用礼乐来教导他们,使百姓不修筑城墙,不逾越护城河,剑戟之类的武器改铸为农具,平原湿地放牧牛马,妇女不因丈夫长期离家而忧虑,千年无战争之患。这样,子路就没有机会施展他的勇敢,子贡就没有机会运用他的口才了。”

孔子表情严肃地说:“这种德行是多么美好啊!”

子路举起手来问道:“老师您选择哪种呢?”

孔子说:“不耗费财物,不危害百姓,不费太多的言辞,这只有颜回才有这个想法啊!”

孔子名言及解释 1、名不正,则言不顺。——解释:名分不正,说话就不能顺理成章。 2、君子求诸己,小人求诸人。——解释:君子严格要求自己,小人苛刻要求别人。 3、见得思义。——解释:意思是看到货财,要想到道义 4、己所不欲,勿施于人。——解释:自己不想做的事情,就不要加给别人。 5、听其言而观其行。——解释:听了他的话还要观察他的行为才肯相信。 6、君子欲讷于言而敏于行。——解释:君子应该说话谨慎,做事勤劳敏捷。 7、道听而涂说,德之弃也。——解释:热衷于传播小道消息的行为,是对道德的背弃。 8、不在其位,不谋其政。——解释:不在那个职位,就不谋划那方面的政事。 9、有教无类。——解释:我对凡来求学的人,都无区别地加以

教育。 10、割鸡焉用牛刀?——解释:杀鸡何必用宰牛的刀呢? 11、逝者如斯夫!不舍昼夜。——解释:过去的时光就像这河水一样,日夜不停地流去。 12、以直报怨,以德报德。——解释:用公平正直来对待怨恨,以恩德来报答恩德。 13、人无远虑,必有近忧。——解释:一个人如果没有长远打算,忧患很快就会出现。 14、过而不改,是谓过矣。——解释:有过错不改正,才是真错。 15、不患莫己知,求为可知也。——解释:不怕别人不知道自己,只求自己作出成绩来。 16、朽木不可雕也。——解释:腐烂的木头无法雕刻。比喻人不可造就或事物和局势败坏而无可救药。亦作“朽木难雕”。亦作“朽木不雕”。 17、朝闻道,夕死可矣。——解释:早晨学得真理,当天晚上死掉也不后悔。”意思是指“生命不息,学习不止。 18、君子坦荡荡,小人长戚戚。——解释:君子心胸宽广,能够包容别人;小人爱斤斤计较,心胸狭窄。

重点初中孔子语录原文 及翻译 Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】

孔子语录 1.子曰:“学而时习之,不亦说(yuè)乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠(yùn),不亦君子乎?” 译文:孔子说:“学习了知识,然后按时去复习它,不也很高兴吗?有志同道合的人从远方来,不也很快乐吗?人家不了解我,我却不怨恨,不也是君子吗?” 讲解:第一句讲的是学习的方法。第二句讲的是学习的乐趣。这句话是孔子对他的弟子说的,所以“朋”指的是志同道合的人。第三句讲的是为人态度,属于个人修养范围。 2.曾子曰:“吾日三省(xǐng)吾身:为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?” 译文:曾子说:“我每天多次地反省自己:替别人办事是不是尽心竭力呢?跟朋友交往是不是诚实呢?老师传授的知识是不是复习过呢?” 朱熹认为,重在为学,“传”指受之于师,“习”则熟之于己,而“忠”“信”为“传习”之本。从这里可以看出古代治学的人非常重视品德的修养。 3.子曰:“温故而知新,可以为师矣。” 译文:孔子说:“温习学过的知识,然后有新体会、新发现,就可以凭借这个当老师了。” 讲解:这一则也是讲学习方法,强调独立思考的必要性,因为只“温故”而不独立思考,决然达不到“知新”的目的。 4.子曰:“学而不思则罔,思而不学则殆。” 译文:孔子说:“只读书却不思考,就会迷惑而无所得;只是空想却不读书,就有(陷入邪说的)危险。” 讲解:这一则也是讲学习方法,阐述学习和思考的辩证关系,认为二者不可偏废。 5.子贡问曰:?“孔文子何以谓之‘文’也?”子曰:?“敏而好学,不耻下问,是以谓之‘文’也。”(《公冶长》)? 【译:子贡问道:“孔文子为什么叫“文”呢?”孔子说:“他聪敏而又爱好学刁,并且不以向不如自己的人请教为耻。因此用‘文’做他的谥号。”】 孔文子何(为什么)以谓(叫、称)之‘文’也?” 敏(聪敏)而好学,不耻(以……为耻)下问(向不如自己的人请教),是以(因此)谓之 ‘文’也。” 6.子曰:“默而识之,学而不厌,诲人不倦,何有于我哉!”(《述而》)? 【译:孔子说:“默默地记住所学的知识,学习却不感觉满足,教导他人不知疲倦,这些对我来说,有哪一点是我所具备的呢?”】 默而识(记)之,学而不厌(满足),诲人不倦(厌倦、疲倦) 7.子曰:“由,诲女知之乎!知之为知之,不知为不知,是知也。” 译文:孔子说:“由,我教给你对待知与不知的态度吧:知道就是知道,不知道就是不知道——这就是聪明智慧。” 孔子说这番话的意思是,言行要谨慎,不要夸大自己的知识和本领。用现代的表述方式,就是要有谦虚的学习态度。 8.子曰:“见贤思齐焉,见不贤而内自省也。”

孔子家语·礼运原文 【原文】 孔子为鲁司寇①,与于蜡②。既宾事毕③,乃出游于观④之上,喟然而叹。言偃侍,曰:夫子何叹也?孔子曰:昔大道之行⑤,与三代之英⑥,吾未之逮⑦也,而有记焉。 【注释】 ①司寇:官名。掌刑狱纠察等事。 ②与于蜡(zh ):参与蜡祭。周代于十二月合祭百神,叫蜡。 ③既:已经。宾:陪祭者。毕:完毕。旧注:毕宾客之事也。 ④观:宫门外阀。旧注:观,宫外门阙,《周礼》所谓象魏也。 ⑤大道之行:此指三皇五帝时,大道通行。大道指上古五帝所遵循的社会准则。 ⑥三代:指禹、汤、文武时代。英:英才。 ⑦未之逮:没赶上。 【译文】 孔子担任鲁国司寇时,曾参与蜡祭。宾客走了以后,他出来到楼台上观览,感慨地叹了口气。言偃跟随在孔子身边,问道:老师为什么叹气呢?孔子说:从前大道通行的时代,及夏商周三代精英当政的时代,我都没有赶上,而有些文字记载还可以看到。 【原文】

大道之行,天下为公,选贤与能,讲信修睦①。故人不独亲其亲②,不独子其子③。老有所终④,壮有所用,矜寡孤疾皆有所养。货恶其弃于地,不必藏于己;力恶其不出于身⑤,不必为人⑥。是以奸谋闭而不兴,盗窃乱贼不作。故外户而不闭,谓之大同⑦。 【注释】 ①讲信修睦:讲求信用,和人们和睦相处。 ②不独亲其亲:不只是敬奉自己的父母。 ③不独子其子:不只是疼爱自己的子女。 ④终:指安享天年。 ⑤力恶其不出于身:恶:唯恐,恐怕。旧注:言力恶其不出于身,不以为德惠也。 ⑥为人:《礼记礼运》作为己。 ⑦大同:儒家的理想社会。 【译文】 大道通行的时代,天下为大家所公有,选举贤能的人,讲求诚信,致力友爱。所以人们不只敬爱自己的双亲,不只疼爱自己的子女。社会上的老人都能安度终生,壮年人都能发挥自己的才能,鳏夫、寡妇、孤儿和残疾人都能得到供养。人们厌恶把财物浪费不用,但不必要收藏到自己家里;人们担心自己的智力体力不能得到发挥,但不是为了个人的利益。因此奸诈阴谋的事不会发生,盗窃财物扰乱社会的事情不会出现。所以家里的大门不必紧锁,这就叫做大同世界。 【原文】

《论语十则》原文及翻译 古诗和文言文翻译是高考必考的内容之一,所以平时学习过程中要 注意积累。古诗文翻译要以直译为主,并保持语意通畅,而且应注意原文用 词造句和表达方式的特点。以下《论语十则》原文及翻译仅供参考,请大家 以所在地区课本为主。 1《论语十则》原文论语十则第一到第九则为语录体,第十则为对话体。这里所编的十则分别选自《学而》、《为政》、《里仁》、《述而》、《泰伯》、《子罕》和《卫灵公》。1.子曰:“学而时习之,不亦说(yuè)乎?有朋自远方来,不 亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?”(《学而》)2.曾子曰:“吾日三省(xǐng) 吾身:为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?”(《学而》)3.子曰:“温故而知新,可以为师矣。”(《为政》)4.子曰:“学而不思则罔(wǎng),思而不学则殆(dài)。”(《为政》)5.子曰:“由,诲女(rǔ)知之乎!知之为知之,不知为不知,是知(zhì)也。”(《为政》)6.子曰:“见贤思齐焉,见不贤而内自省(xǐng)也。”(《里仁》)7.子曰:“三人行,必有我师焉。择其善者而从之,其不善者而改之。”(《述而》)8.曾子曰:“士不可以不弘毅,任重而道远。仁以为己任,不 亦重乎?死而后已,不亦远乎?”(《泰伯》)9.子曰:“岁寒,然后知松柏之后凋也。”(《子罕(hǎn)》)10.子贡问曰:“有一言而可以终身行之者乎?”子曰:“其 恕乎!己所不欲,勿施于人。”(《卫灵公》)1《论语十则》原文翻译及讲评 论语十则第一则:学习方法子曰:“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不 亦乐乎?人不知而不愠(yùn),不亦君子乎?”(《学而》)孔子说:”学习并且按时 地去复习,不也很快乐吗?有志同道合的人从远方来,不也很高兴吗?别人不

孔子名言及解析 孔子名言及解析50句 1、默而识之,学而不厌,诲人不倦,何有于我哉。 解释:默默地记住(所学的知识),不觉得厌烦,教人不知道疲倦,这对我来说有什么因难呢? 2、发愤忘食,乐以忘忧,不知老之将至云尔。 解释:用功读书便忘记了吃饭,陶醉在学问里,便忘了忧愁,不知道衰老要到来。 3、三人行,必有我师焉。择其善者而从之,其不善者而改之。 解释:几个人在一起走路,其中一定有人可以当我的老师。应当选择他们的优点去学习,对他们的缺点,要注意改正 4、士不可以不弘毅,任重而道远。仁以为已任,不亦重乎?死而后已,不亦远乎?

解释:一个真正的有责任的人,必须具有坚韧的意志,因为他背负的责任重大而实现的道路很漫长。因为以仁为自己的责任,所以是重大的责任。因为以生命的结束作为任务的结束,所以实现仁的道路是漫长而遥远的。 5、子绝四:毋意,毋必,毋固,毋我。 解释:孔子杜绝了四种弊病:没有主观猜疑,没有定要实现的期望,没有固执己见之举,没有自私之心。 6、瞻之在前,忽焉在后。夫子循循然善诱人,博我以文,约我以礼。 解释:(对于老师的学问与道德),我抬头仰望,越望越觉得高;我努力钻研,越钻研越觉得不可穷尽。看着它好像在前面,忽然又像在后面。老师善于一步一步地诱导我,用各种典籍来丰1我的知识,又用各种礼节来约束我的言行,使我想停止学习都不可能,直到我用尽了我的全力。 7、朽木不可雕也。

解释:腐烂的木头无法雕刻。比喻人不可造就或事物和局势败坏而无可救药。亦作“朽木难雕”.亦作“朽木不雕”. 8、子以四教:文行忠信。 解释:孔子从四个方面教育自己的弟子,一、文学,即知名学。研究如何提高知名度,二、行学,规范人们行为,使人们的言行举止有章可循。三、忠学,是修养学。是培养人自觉自愿地做自己该做的事。四、信学,是知人辨事之学,是培养人判断力的学问。 9、君子坦荡荡,小人长戚戚。 解释:君子心胸宽广,能够包容别人;小人爱斤斤计较,心胸狭窄。 10、敏而好学,不耻下问,是以谓之“文”也。 解释:意思是不以向地位、学问较自己低的人请教为可耻。所以可以用“文”字作为他的谥号。 11、其知可及也,其愚不可及也。

孔子语录 1.子曰:“学而时习之,不亦说(yuè)乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠(yùn),不亦君子乎?” 译文:孔子说:“学习了知识,然后按时去复习它,不也很高兴吗?有志同道合的人从远方来,不也很快乐吗?人家不了解我,我却不怨恨,不也是君子吗?” 讲解:第一句讲的是学习的方法。第二句讲的是学习的乐趣。这句话是孔子对他的弟子说的,所以“朋”指的是志同道合的人。第三句讲的是为人态度,属于个人修养范围。 2.曾子曰:“吾日三省(xǐng)吾身:为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?” 译文:曾子说:“我每天多次地反省自己:替别人办事是不是尽心竭力呢?跟朋友交往是不是诚实呢?老师传授的知识是不是复习过呢?” 朱熹认为,重在为学,“传”指受之于师,“习”则熟之于己,而“忠”“信”为“传习”之本。从这里可以看出古代治学的人非常重视品德的修养。 3.子曰:“温故而知新,可以为师矣。” 译文:孔子说:“温习学过的知识,然后有新体会、新发现,就可以凭借这个当老师了。” 讲解:这一则也是讲学习方法,强调独立思考的必要性,因为只“温故”而不独立思考,决然达不到“知新”的目的。 4.子曰:“学而不思则罔,思而不学则殆。” 译文:孔子说:“只读书却不思考,就会迷惑而无所得;只是空想却不读书,就有(陷入邪说的)危险。” 讲解:这一则也是讲学习方法,阐述学习和思考的辩证关系,认为二者不可偏废。 5.子贡问曰:“孔文子何以谓之‘文’也?”子曰:“敏而好学,不耻下问,是以谓之‘文’也。”(《公冶长》) 【译:子贡问道:“孔文子为什么叫“文”呢?”孔子说:“他聪敏而又爱好学刁,

并且不以向不如自己的人请教为耻。因此用‘文’做他的谥号。”】 孔文子何(为什么)以谓(叫、称)之‘文’也?” 敏(聪敏)而好学,不耻(以……为耻)下问(向不如自己的人请教),是以(因此)谓之‘文’也。” 6.子曰:“默而识之,学而不厌,诲人不倦,何有于我哉!”(《述而》) 【译:孔子说:“默默地记住所学的知识,学习却不感觉满足,教导他人不知疲倦,这些对我来说,有哪一点是我所具备的呢?”】 默而识(记)之,学而不厌(满足),诲人不倦(厌倦、疲倦) 7.子曰:“由,诲女知之乎!知之为知之,不知为不知,是知也。” 译文:孔子说:“由,我教给你对待知与不知的态度吧:知道就是知道,不知道就是不知道——这就是聪明智慧。” 孔子说这番话的意思是,言行要谨慎,不要夸大自己的知识和本领。用现代的表述方式,就是要有谦虚的学习态度。 8.子曰:“见贤思齐焉,见不贤而内自省也。” 译文:孔子说:“看见贤人就要想着向他看齐,看见不贤的人就要反省自己有没有跟他相似的毛病。” 9.子曰:“三人行,必有我师焉;择其善者而从之,其不善者而改之。” 译文:孔子说:“几个人一同走路,其中必定有可以当我老师的人,我要选择他们的长处来学习,(看到自己也有)他们那些短处就要改正。” (这两章内容相同,故予合并。) 讲解:两章也是讲学习态度的,意思是要向一切人学习,随时随地都要注意学习,不但要学习别人的长处,还要借鉴别人的短处,反省自己有没有跟他类似的毛病。 10.曾子曰:“士不可以不弘毅,任重而道远。仁以为己任,不亦重乎?死而后已,不亦远乎?” 译文:曾子说:“士人不可以不胸怀宽广、意志坚定,因为他肩负着重大的使命,路程又很遥远。把实现‘仁’的理想看作自己的使命,不也很重大吗?

《论语》十则翻译 《论语》十则 (一)曾子曰:“吾日三省吾身——为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?” 曾子说:“我每天三次反省自己——替别人出谋划策却不诚心诚意吗?与朋友交往却不诚实吗?(老师)传授的知识不去复习吗? (二)子曰:“见贤思齐焉,见不贤而内自省也。” 孔子说:“看见德行优秀的人要想着向他看齐,看见不优秀的人也要(对照着)检查自己。” (三)子贡问曰:“有一言而可以终身行之者乎?”子曰:“其恕乎!己所不欲,勿施于人。” 子贡问:“有一句话可以作为终身遵行的准则吗?孔子说:“是恕吧!自己不喜欢的言行,不要施加给别人。 (四)曾子曰:“士不可以不弘毅,任重而道远” 曾子说:“读书人不可以没有远大的抱负和坚强的意志,承担的责任重大,艰险的道路还很长.” (五)子曰:“富与贵是人之所欲也,不以其道得之,不处也。贫与贱是人之所恶也,不以其道得之,不去也。” 孔子说:“财富和地位是人们追求的,(可如果)不是用正当的方法取得它,就不应该 占有。贫穷和低贱是人们厌恶的,君子行仁道却得到了贫贱,这是不合道理的君子却并不因此而抛弃仁道。 (六)子贡问君子。子曰:“先行其言而后从之。”

子贡请教怎样才能做一个君子。孔子说:“对与你要说的话先实行了再说出来” (七)子曰:“君子成人之美,不成人之恶。小人反是。” 孔子说:“君子成全别人的好事,不促成别人的坏事,小人与此相反。” (八)子曰:“富而可求也,虽执鞭之士,吾亦为之。如不可求,从吾所好。”孔子说:“财富如果能够追求得到,即使是低微的官职,我也尽力而为,如果不能追求得到,我就从事爱好的职业。” (九)子在齐闻《韶》,三月不知肉味,曰:“不图为乐之至于斯也。” 孔子在齐地听了《韶乐》,三个月吃肉都吃不出肉味,感叹到:“没想到对音乐的欣赏竟能达到如此高的境界啊。” (十)(点)曰:“莫春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂, 风乎舞雩,咏而归。”夫子喟然叹曰:“吾与点也!” (曾点)说:“到了暮春三月,春天的衣服已经做好了(穿上)五六个成年人,六七个少年,在沂河边洗澡,在舞雩台上吹吹风,(然后)唱着歌回家。” 孔夫子叹了口气说:“我赞赏曾点说的啊!” 《论语》十则 (一)曾子曰:“吾日三省吾身——为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?” 曾子说:“我每天三次反省自己——替别人出谋划策却不诚心诚意吗?与朋友交往却不诚实吗?(老师)传授的知识不去复习吗?

孔子的名言100句集锦 1)不学礼,无以立。 2)己所不欲,勿施于人。 3)君子坦荡荡,小人长戚戚。 4)敏而好学,不耻下问。 5)三军可夺帅也,匹夫不可夺志也。 6)岁寒,然后知松柏之后凋也。 7)学而不思则罔,思而不学则殆。 8)学而不厌,诲人不倦。 9)益者三友:友直)友谅)友多闻。 10)三人行,必有我师焉:择其善者而从之,其不善者而改之。 11)益者三友,损者三友,友直,友谅,友多闻,益矣;友便辟,友善柔,友便佞,损矣。 12)玉不琢,不成器,人不学,不知道。 13)学然后知不足,教然后知困。知不足,然后能自反也;知困,然后能自强也。 14)学而时习之,不亦说乎? 15)见贤思齐焉,见不贤而内省也。 16)吾日三省吾身。 17)见贤思齐焉,见不贤而内自省也。 18)道之以德,齐之以礼,有耻且格。

19)学而不思则罔,思而不学则殆。 20)子贡问曰:孔文子何以谓之文也子曰:敏而好学,不耻下问,是以谓之文也。 21)子曰:温故而知新,能够为师矣。 22)父在观其志,父没观其行;三年无改于父之道,可谓孝矣 23)子曰:学而时习之,不亦说乎有朋自远方来,不亦乐乎人不知而不愠,不亦君子乎 24)少之时,血气未定,戒之在色;及其壮也,血气方刚,戒之在斗;及其老也,血气既衰,戒之在得。 25)少之时,血气未定,戒之在色;及其壮也,血气方刚,戒之在斗;及其老也,血气既衰,戒之在得 26)岁寒,然后知松柏之后凋也。 27)小不忍则乱大谋 28)己所不欲,勿施于人 29)知者乐水,仁者乐山;知者动,仁者静;知者乐,仁者寿。 30)一箪食)一瓢饮,在陋巷,人不堪忧,回也不改其乐,贤哉回也 31)人能宏道,非道宏人。 32)学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎? 33)巧言令色,鲜矣仁! 34)智者乐水)仁者乐山;智者动)仁者静;智者乐)仁者寿。 35)学而不思则罔,思而不学则怠。

三一文库(https://www.doczj.com/doc/417893021.html,) 〔孔子语录原文及翻译〕 *篇一:新课标必背篇目原文及译文 初中诵读篇目 1、孔子语录第一则:学习方法子曰:“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?”(《学而》) 孔子说:“学习并且按时地去复习,不也很快乐吗?有志同道合的人从远方来,不也很高兴吗?别人不了解我但我不生气,不也是道德上有修养的人吗?” 第二则:为人处事 曾子曰:“吾(wú)日三省(xǐng)吾(wú)身:为(wèi)人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传(chuán)不习乎?”(《学而》) 译文:曾子说:"我每天多次地反省自己:替别人办事是不是尽心尽力呢?跟朋友交往是不是真诚,诚实呢?老师传授的知识是否复习过了呢?"第三则:学习方法 子曰:“温故而知新,可以为师矣。”(《为政》) 孔子说:“复习学过的知识,可从中获得新的见解与体会,凭借这点就可以当老师了。”

第四则:学习与思考的辩证关系 子曰:“学而不思则罔,思而不学则殆。”(《为政》)孔子说:“只学习却不思考,就会感到迷茫而无所适从,只是思考而不学习,就会疑惑而无所得。”第五则:学习态度子曰:“由,诲女知之乎!知之为知之,不知为不知,是知(zhì)也。”(《为政》)孔子说:“仲由啊,让为师教导 你对待知与不知的态度吧!知道就是知道,不知道就是不知道,这才是聪明的。”第六则:学习态度 子曰:“见贤思齐焉,见不贤而内自省也。”(《里仁》) 孔子说:“看见有才能的人(德才兼备的人)就向他学习,希望能向他看齐;看见不贤的人,就反省自己有没有和他一样的缺点,有要改正。”第七则:学习态度子曰:“三人行,必有我师焉。择其善者而从之,其不善者而改之。”(《述而》) 孔子说:“几个人在一起行走,其中必定有可作为我的老师的人,要选择他们的长处来学习,如果看到他们的缺点要反省自己有没有像他们一样的缺点,若有,要一起加以改正。”第八则:修身做人 曾子曰:“士不可以不弘毅,任重而道远。仁以为己任,不亦重乎?死而后已,不亦远乎?”(《泰伯》)曾子说:“有抱负的人不可以不胸怀宽广,意志坚定,因为他肩负着重大的使命(或责任),路途又很遥远。把实现‘仁’的理想看

孔子家语·本姓解原文 【原文】 孔子之先,宋之后也。微子启,帝乙之元子①,纣之庶兄,以圻内②诸侯,入为王卿士。微,国名,子爵。初,武王克殷,封纣之子武庚于朝歌③,使奉汤祀。武王崩,而与管④、蔡、霍三叔作难,周公相成王东征之。二年,罪人斯得,乃命微子代殷后,作《微子之命》⑤申之。与国于宋,徙殷之子孙,唯微子先往仕周,故封之贤。其弟曰仲思,名衍,或名泄。嗣微子之后,故号微仲。生宋公稽,胄子⑥虽迁爵易位,而班级⑦不及其故者,得以故官为称。故二微虽为宋公,而犹以微之号自终。至于稽乃称公焉。 【注释】 ①帝乙:商代帝王。纣王的父亲。元子:长子。 ②圻内:皇帝都城千里之地叫圻。此指都城千里之内的地方。 ③武庚:商纣王之子,名禄父。周武王灭纣,封武庚以续殷祀。后因与管叔、蔡叔一起作乱,为周公所杀。朝歌:殷朝都城。故址在今河南淇县。 ④管:管叔,周武王弟,周公兄。周灭商,封于管。 ⑤《微子之命》:微子,名启,纣王的同母长兄,帝乙的长子。武庚被杀后,微子启代替武庚为殷之后裔,封于宋国。史官记录成王封微子的诰命,叫《微子之命》。

⑥胄子:古帝王与贵族的长子。 ⑦班级:爵位等级。 【译文】 孔子的祖先,是宋国的后裔。微子启,是帝乙的长子,纣的同父异母哥哥,以都城千里之内诸侯的身份,进入朝廷为国王的卿士。微,是诸侯国名,属于子爵。当初,武王征服了殷国,封纣的儿子武庚于朝歌,让他奉行商汤的祭祀。武王死后,武庚与管叔、蔡叔、霍叔共同谋反,周公辅佐成王东征讨伐他们。第二年擒获了罪人,于是命令微子启代替武庚为殷的后裔,作《微子之命》申告此事。封微子于宋国,迁徙殷人的子孙到此地,唯有微子先到周朝去做官,被周朝封为贤人。微子的弟弟仲思,名衍,或名泄,继承了微子的爵位,因此又称微仲。仲思生宋公稽,后代虽然爵位变迁,但等级都没有祖辈高,仍然以旧的爵位称呼。所以微子和微仲虽然是宋公,但始终都用微子称号。到了稽即位,才开始称公。 【原文】 宋公生丁公申,申生缗公共及襄公熙,熙生弗父何及厉公方祀。方祀以下,世为宋卿。弗父何生宋父周,周生世子胜,胜生正考甫,考甫生孔父嘉。五世亲尽,别为公族①,故后以孔为氏焉。 【注释】 ①公族:同祖的一族。 【译文】 宋公稽生丁公申,申生缗公共和襄公熙,熙公生弗父何及厉公方

孔子语录十则 第二单位儒道互补《论语》十则教案1、讲授要端1.相识孔家、道家两家学说的基本思惟,理解一些比力重要的观点,如“仁”“礼 ”“义”“孝”“道”“天然”“无为”等,并能有本身的领会;2.对儒道两家学说的影响及其互补性有1个群体的熟悉;掌握此中的进修要领和进修立场。3.念读、熟悉文言文的抒发体式格局和习习用语,形针言感。记诵、违诵一些片断。2、课前预习内部实质意义(1)文言根蒂根基常识B.语音盍(hé)诲(huì)裘(qíu)敝(bì)肱(gōng)少(shào)者怀之智者乐(yaò)山,仁者乐(yaò)水知者乐(lè),仁者寿。B.通假字①可以说勤学罢了(已:通“矣”)②知者乐,仁者寿(“知”通“智 ”);知之为知之,不知为不知,是知(通“智”)也。D.重点字词①就有道而正焉(正:使本身的品德性为获患上批改,使动用处)②老者安之,伴侣信之,少者怀之(使动用处,使……安闲;使……信托本身,使……获

患上眷注和敬服)③敏于事而慎于言(敏:火速,勤快)回虽不聪明(敏:聪悟、伶俐)④半百而知天的意志(天的意志:有天意、天然的秉赋、人的生活的责任与义务等多层寄义)⑤是智也(是:代词,这)⑥盍各言其志(盍:何不)⑦愿无伐善,无施劳(伐:炫耀,炫耀;施:表明)⑧全国归仁焉(归:称许,称许)⑨小人长戚戚(长:老是,常常;戚戚:哀愁,凄恻)⑩一日低价甜头儿复礼(一日:一朝,暗示假定瓜葛)D.本课中所关于的针言与格言。①三十而立,四十而不患上志,半百而知天的意志,六十而耳顺,七十而从心所欲,…… ②知之为知之,不知为不知③知者乐水,仁者乐山。④不义而富且贵,于我如浮云。⑤正人开阔荡,小人长戚戚。⑥低价甜头儿复礼⑦非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。E.重点虚词主如果“于 ”、“而”、“之”、“且”,请学生针对原文,选择例句本身归纳其用处。(2)学生按照注解,依此传译节选各则,并思虑每则所反应的孔家的思惟是啥子,领会孔子思惟的博大与艰深。(3)其它自学内部实质意义:学生自学成才教材第19页“阅览指南”之“《论语》的焦点思惟是啥子”相识孔子和孔家的主导思惟。讲授历程

孔子语录十则翻译 1、子曰:“由,诲汝知之乎!知之为知之,不知为不知,是知也。”(《为政》) 翻译:孔子说:“仲由,教给你的理解了吗?懂得就是懂得,不懂就是不懂,这也是聪明啊。” 2、子曰:“岁寒,然后知松柏之后凋也。”(《子罕》) 翻译:孔子说:“年末天气寒冷,这时才能知道松柏是最后凋零的。” 3、子曰:“见贤思齐焉,见不贤而内自省也。”(《里仁》) 翻译:孔子说:“见到贤人就要向他学习,希望能达到他的水平,见到不好的人就要自我反省。” 4、子曰:“学而不思则罔,思而不学则殆。”(《为政》) 翻译:孔子说:“只读书却不认真思考,就会迷惑;只空想而不读书,就会疑惑。” 5、曾子曰:“吾日三省吾身:为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?”(《学而》) 翻译:曾子说:“我每天多次地反省自己:替别人办事是不是尽1 ————来源网络整理,仅供供参考

心尽力呢?跟朋友交往是不是真诚,诚实呢?老师传授的知识是否复习过了呢?” 6、子贡问曰:“有一言而可以终身行之者乎?”子曰:“其恕乎!己所不欲,勿施于人。”(《卫灵公》) 解释:子贡问孔子:“有没有一句忠言可以一生受用遵循的呢?”孔子说:“也许就是仁爱待人!自己所不愿要的,不要强加到别人身上。” 7、子曰:“三人行,必有我师焉。择其善者而从之,其不善者而改之。”(《述而》) 翻译:孔子说:“三个人一起走,其中必定有可以做我老师的人,学习他的优点,如果自己也有他的缺点就加以改正。” 8、子曰:“温故而知新,可以为师矣。”(《为政》) 翻译:曾子说:“我每天反复检查我的行为:为人处事有不真诚的事吗?与朋友交往有不诚实的事吗?老师教授的知识有不复习的吗?”孔子说:“复习旧的知识从而知道新的知识,可以凭借这个成为老师了。” 9、曾子曰:“士不可以不弘毅,任重而道远。仁以为己任,不亦重乎?死而后已,不亦远乎?”(《泰伯》) ————来源网络整理,仅供供参考 2

《孔子家语》曲礼子夏问原文及译文 子夏問於孔子曰:「居父母之仇如之何?」孔子曰:「寢苫枕干,不仕弗與共天下也.遇於朝市,不返兵而鬥.」曰:「請問居昆弟之 仇如之何?」孔子曰:「仕,弗與同國,銜君命而使,雖遇之不鬥.」曰:「請問從昆弟之仇如之何?」曰:「不為魁,主人能報之,則執 兵而陪其後.」 子夏問:「三年之喪既卒哭,金革之事無避,禮與,初有司為之乎?」孔子曰:「夏后氏之喪,三年既殯,而致仕,殷人既葬而致事,周人既卒哭而致事.記曰:『君子不奪人之親,亦不奪故也.』」子 夏曰:「金革之事無避,非與?」孔子曰:「吾聞諸老聃曰:『魯公 伯禽有為為之也.』公以三年之喪從利者,吾弗知也.」 子夏問於孔子曰:「記云,周公相成王,教之以世子之禮,有諸?」孔子曰:「昔者成王嗣立,幼未能蒞阼,周公攝政而治,抗世 子之法於伯禽,欲王之知父子君臣之道,所以善成王也.夫知為人子者,然後可以為人父;知為人臣者,然後可以為人君;知事人者,然 後可以使人.是故抗世子法於伯禽,使成王知父子君臣長幼之義焉. 凡君之於世子,親則父也,尊則君也,有父之親,有君之尊,然後 兼天下而有之,不可不慎也.行一物而三善皆得,唯世子齒於學之謂也,世子齒於學,則國人觀之.曰:『此將君我而與我齒讓,何也?』曰:『有父在則禮然,然而眾知父子之道矣.』其一曰:『此將君我 而與我齒讓何也?』曰:『有臣在,則禮然,而眾知君臣之義矣.』 其三曰:『此將君我而與我齒讓,何也?』曰:『長長也,則禮然, 然而眾知長幼之節矣.』故父在斯為子,君在斯為臣,君子與臣之位,所以尊君而親親也.在學,學之為父子焉,學之為君臣焉,學之為長 幼焉,父子君臣長幼之道得,而後國治.語曰:『樂正司業,父師司成,一有元良,萬國以貞,世子之謂.』聞之曰:『為人臣者,殺其 身而有益於君則為之,況于其身,以善其君乎,周公優為也.」 子夏問於孔子曰:「居君之母與妻之喪,如之何?」孔子曰: 「居處言語飲食衎爾於喪所,則稱其服而已.」「敢問伯母之喪,如

孔子说:“君子有九思:视思明,听思聪,色思温,貌思恭,言思忠,事思敬,疑思问,忿思难,见得思义。”——《季氏》孔子名言名句大全及相关解释由名人名言网特别编辑 【释义】孔子说:“君子要有九种考虑:看到的时候要思考是否看明白了,听的时候要考虑是否听清楚了,待人接物的脸色要考虑是否温和,容貌态度要考虑是否恭敬,说话要考虑是否诚恳,办事要考虑是否认真,遇到疑难问题要考虑如何向别人请教,怨怒发作前要考虑将引起的后果,看到名利时要考虑得到它是否合乎道义。” 孔子说;君子坦荡荡,小人常戚戚。 【释义】君子处世以道义而行,决事循理而迎刃而解,坦然舒泰情状矣。应当有宽广的胸怀,可以容忍别人,容纳各种事件,不计个人利害得失。小人患得患失,忙于算计,又每每庸人自扰,疑心他人算计自己,所以经常陷于忧惧之中,心绪不宁! 孔子名言"十有五志于学,三十而立,四十不惑,五十知天命" 孔子说:“质胜文则野,文胜质则史。文质彬彬,然后君子。”——《雍也》 【释义】孔子说:“一个人的质朴要是超过他的文采,就未免有些粗野;文采要是超过他的质朴,又未免有些浮华。只有文采和质朴结合的匀称均衡,那才称得上大雅君子。” 孔子说:“君子周而不比,小人比而不周。”——《为政》 【释义】孔子说:“君子团结人而不搞勾结拉拢,小人只搞勾结拉拢而不团结人。” 孔子说:“法语之言,能无从乎?改之为贵。巽与之言,能无说乎?绎之为贵。说而不绎,从而不改,吾末如之何也已矣。”——《子罕》 【释义】孔子说:“听到合乎原则的话,能不接受吗?而接收之后能改正错误才可贵。听到顺从自己的话,能不高兴吗?而高兴之后能分析鉴别才可贵。而盲目高兴,不加分析;或表面接受,实际不改,对这种人我实在没有办法啊。” 孔子说:“其言之不祚,则为之也难。”——《宪问》 孔子说:“过而不改,是为过矣。”——《卫灵公》 【释义】孔子说:“有了错误而不改正,这才是真正的错误呢。” 孔子说:“暴虎冯河,死而无悔者,无不与也。必也临事而惧,好谋而成者也。”——《述而》 【释义】孔子说:“赤手空拳和老虎搏斗,不用船只而趟水过大河,这种死了都不后悔的人,我不同他共事。同沃共使的一定要是遇事谨慎小心,喜欢动脑子想点子来完成任务的人。”推荐阅读:鲁迅先生的经典名言警句大全 孔子说:“益者三乐,损者三乐。乐节礼乐,乐道人之善,乐多贤友,益也。乐骄乐,乐佚游,乐宴乐,损矣。”——《季氏》 【释义】孔子说:“有益的快乐由三种,有害的快乐有三种。以得到礼乐的调节为快乐,以赞扬别人的长处为快乐,一多交贤能的朋友为快乐,这是有益的快乐。以傲慢自大为快乐,以无所事事地游荡为快乐,以过度的宴饮为快乐,这是有害的。” 孔子说:“君子成人之美,不成人之恶。小人反是。”——《颜渊》 【释义】孔子说:“君子喜欢成全别人的好事,不喜欢促成别人的坏事。小人却与此相反。

孔子语录 .子曰:“学而时习之,不亦说(è)乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠(ù),不亦君子乎?” 译文:孔子说:“学习了知识,然后按时去复习它,不也很高兴吗?有志同道合地人从远方来,不也很快乐吗?人家不了解我,我却不怨恨,不也是君子吗?” 讲解:第一句讲地是学习地方法.第二句讲地是学习地乐趣.这句话是孔子对他地弟子说地,所以“朋”指地是志同道合地人.第三句讲地是为人态度,属于个人修养范围. .曾子曰:“吾日三省(ǐ)吾身:为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?” 译文:曾子说:“我每天多次地反省自己:替别人办事是不是尽心竭力呢?跟朋友交往是不是诚实呢?老师传授地知识是不是复习过呢?” 朱熹认为,重在为学,“传”指受之于师,“习”则熟之于己,而“忠”“信”为“传习”之本.从这里可以看出古代治学地人非常重视品德地修养. .子曰:“温故而知新,可以为师矣.” 译文:孔子说:“温习学过地知识,然后有新体会、新发现,就可以凭借这个当老师了.” 讲解:这一则也是讲学习方法,强调独立思考地必要性,因为只“温故”而不独立思考,决然达不到“知新”地目地. .子曰:“学而不思则罔,思而不学则殆.” 译文:孔子说:“只读书却不思考,就会迷惑而无所得;只是空想却不读书,就有(陷入邪说地)危险.” 讲解:这一则也是讲学习方法,阐述学习和思考地辩证关系,认为二者不可偏废. .子贡问曰:“孔文子何以谓之‘文’也?”子曰:“敏而好学,不耻下问,是以谓之‘文’也.”(《公冶长》) 【译:子贡问道:“孔文子为什么叫“文”呢?”孔子说:“他聪敏而又爱好学刁,并且不以向不如自己地人请教为耻.因此用‘文’做他地谥号.”】 孔文子何(为什么)以谓(叫、称)之‘文’也?” 敏(聪敏)而好学,不耻(以……为耻)下问(向不如自己地人请教),是以(因此)谓之‘文’也.”

孔子家语·王言解原文 【原文】 孔子闲居,曾参侍①。孔子曰:参乎,今之君子,唯士与大夫之言可闻也。至于君子之言者,希也。於乎!吾以王言之,其不出户牖②而化天下。 曾子起,下席而对曰:敢问何谓王之言?孔子不应。曾子曰:侍夫子之闲也难,是以敢问。孔子又不应。曾子肃然而惧,抠③衣而退,负席而立。 有顷,孔子叹息,顾谓曾子曰:参,汝可语明王之道与?曾子曰:非敢以为足也,请因所闻而学焉。 子曰:居,吾语汝!夫道者,所以明德也。德者,所以尊道也。是以非德道不尊,非道德不明。虽有国之良马,不以其道服乘④之,不可以道里。虽有博地众民,不以其道治之,不可以致霸王。是故,昔者明王内修七教⑤,外行三至。七教修,然后可以守;三至行,然后可以征。明王之道,其守也,则必折冲⑥千里之外;其征也,则必还师衽席之上。故曰内修七教而上不劳,外行三至而财不费。此之谓明王之道也。 曾子曰:不劳不费之谓明王,可得闻乎? 孔子曰:昔者帝舜左禹而右皋陶⑦,不下席而天下治,夫如此,何上之劳乎?政之不平,君之患也;令之不行,臣之罪也。若乃十一

而税,用民之力,岁不过三日。入山泽以其时而无征,关讥⑧市酆皆不收赋,此则生财之路,而明王节之,何财之费乎? 曾子曰:敢问何谓七教? 孔子曰:上敬老则下益孝,上尊齿则下益悌,上乐施则下益宽,上亲贤则下择友,上好德则下不隐,上恶贪则下耻争,上廉让则下耻节,此之谓七教。七教者,治民之本也。政教定,则本正也。凡上者,民之表⑨也,表正则何物不正?是故,人君先立仁于己,然后大夫忠而士信,民敦俗璞,男悫⑩而女贞。六者,教之致也,布诸天下四方而不怨,纳诸寻常之室而不塞。等之以礼,立之以义,行之以顺,则民之弃恶如汤之灌雪焉。 曾子曰:道则至矣,弟子不足以明之。 孔子曰:参以为姑止乎?又有焉。昔者明王之治民也,法必裂地以封之,分属以理之,然后贤民无所隐,暴民无所伏。使有司日省而时考之,进用贤良,退贬不肖,则贤者悦而不肖者惧。哀鳏寡,养孤独,恤贫穷,诱孝悌,选才能。此七者修,则四海之内无刑民矣。上之亲下也,如手足之于腹心;下之亲上也,如幼子之于慈母矣。上下相亲如此,故令则从,施则行,民怀其德,近者悦服,远者来附,政之致也。夫布指知寸,布手知尺,舒肘知寻,斯不远之则也。周制,三百步为里,千步为井,三井而埒,埒三而矩,五十里而都,封百里而有国,乃为福积资求焉,恤行者有亡。是以蛮夷诸夏,虽衣冠不同,言语不合,莫不来宾。故曰无市而民不乏,无刑而民不乱。田猎罩弋,非以盈宫室也;征敛百姓,非以盈府库也。惨怛以补不足,礼节以损

孔子语录原文及翻译 篇一:新课标必背篇目原文及译文 初中诵读篇目 1、孔子语录第一则:学习方法子曰:“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?”(《学而》) 孔子说:“学习并且按时地去复习,不也很快乐吗?有志同道合的人从远方来,不也很高兴吗?别人不了解我但我不生气,不也是道德上有修养的人吗?” 第二则:为人处事 曾子曰:“吾(wú)日三省(xǐng)吾(wú)身:为(wèi)人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传(chuán)不习乎?”(《学而》) 译文:曾子说:"我每天多次地反省自己:替别人办事是不是尽心尽力呢?跟朋友交往是不是真诚,诚实呢?老师传授的知识是否复习过了呢?"第三则:学习方法 子曰:“温故而知新,可以为师矣。”(《为政》) 孔子说:“复习学过的知识,可从中获得新的见解与体会,凭借这点就可以当老师了。” 第四则:学习与思考的辩证关系 子曰:“学而不思则罔,思而不学则殆。”(《为政》)孔子说:“只学习却不思考,就会感到迷茫而无所适从,只是思考而不学习,就会疑惑

而无所得。”第五则:学习态度 子曰:“由,诲女知之乎!知之为知之,不知为不知,是知(zhì)也。”(《为政》)孔子说:“仲由啊,让为师教导你对待知与不知的态度吧!知道就是知道,不知道就是不知道,这才是聪明的。”第六则:学习态度 子曰:“见贤思齐焉,见不贤而内自省也。”(《里仁》) 孔子说:“看见有才能的人(德才兼备的人)就向他学习,希望能向他看齐;看见不贤的人,就反省自己有没有和他一样的缺点,有要改正。”第七则:学习态度子曰:“三人行,必有我师焉。择其善者而从之,其不善者而改之。”(《述而》) 孔子说:“几个人在一起行走,其中必定有可作为我的老师的人,要选择他们的长处来学习,如果看到他们的缺点要反省自己有没有像他们一样的缺点,若有,要一起加以改正。”第八则:修身做人 曾子曰:“士不可以不弘毅,任重而道远。仁以为己任,不亦重乎?死而后已,不亦远乎?”(《泰伯》)曾子说:“有抱负的人不可以不胸怀宽广,意志坚定,因为他肩负着重大的使命(或责任),路途又很遥远。把实现‘仁’的理想看作自己的使命,不也很重大吗?直到死才停止,这不也是很遥远吗?”第九则:修身做人 子曰:“岁寒,然后知松柏之后凋也。”(《子罕》) 孔子说:"直到每年中最寒冷的季节,才知道松柏(bǎi)是最后落叶的。"深刻含义:人们要经受得住时间的考验,也以松柏为喻,谈人应当具备坚毅的品格!第十则:修身做人

《孔子家语》观乡射原文及译文 孔子觀於鄉射,喟然歎曰:「射之以禮樂也,何以射,何以聽,修身而發,而不失正鵠者,其唯賢者乎?若夫不肖之人,則將安能以 求飲?詩云:『發彼有的,以祈爾爵.』祈,求也,求所中以辭爵.酒者,所以養老,所以養病也.求中以辭爵,辭其養也,是故士使之射 而弗能,則辭以病,懸弧之義.」於是退而與門人習射於矍相之圃, 蓋觀者如堵牆焉.射至於司馬,使子路執弓矢出列延,謂射之者曰:「奔軍之將,亡國之大夫,與為人後者不得入,其餘皆入,蓋去者半.」又使公罔之裘序點,揚觶而語曰:「幼壯孝悌,耆老好禮,不 從流俗,修身以俟死者在此位,蓋去者半.」序點揚觶而語曰:「好 學不倦,好禮不變,耄期稱道而不亂者,在此位,蓋僅有存焉.」射 既闋,子路進曰:「由與二三子者之為司馬,何如?」孔子曰:「能 用命矣.」 孔子曰:「吾觀於鄉而知王道之易易也.主人親速賓及介,而眾 賓從之,至於正門之外,主人拜賓及介,而眾自入,貴賤之義別矣,三揖至於階,三讓以賓升,拜至獻酬辭讓之節繁,及介升則省矣, 至于眾賓升而受爵,坐祭立飲,不酢而降,殺之義辯矣.工入升歌三終,主人獻賓,笙入三終,主人又獻之,間歌三終,合樂三闋,工 告樂備而遂出,一人揚觶,乃立司正焉.知其能和,樂而不流,賓酬 主人,主人酬介,介酬眾賓,賓少長以齒,終於沃洗者焉,知其能 弟長而無遺矣.降脫屨,升坐修爵無算,飲酒之節,旰不廢朝,暮不 廢夕,賓出主人迎送,節文終遂焉.知其能安燕而不亂也.貴賤既明,降殺既辯,和樂而不流,弟長而無遺,安燕而不亂,此五者足以正 身安國矣,彼國安而天下安矣.故曰:『吾觀於鄉,而知王道之易易也.』」 子貢觀於蜡.孔子曰:「賜也,樂乎?」對曰:「一國之人皆若狂,賜未知其為樂也.」孔子曰:「百日之勞,一日之樂,一日之澤,非 爾所知也.張而不弛,文武弗能,弛而不張,文武弗為.一張一弛, 文武之道也.」

英语知识 北京天译时代翻译公司精品翻译知识导读: 1.己所不欲,勿施于人。 Don't impose on others what you dont desire. 2.性相近也,习相远也。 By nature, men are nearly alike; by practice, they get to be wide apart. 3.子曰:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩。” The Master said, "At fifteen I set my heart upon learning. At thirty, I planted my feet firm upon the ground. At forty, I no longer suffered from perplexities ( 困惑;窘困). At fifty, I knew what were the biddings (命令,吩咐) of Heaven. At sixty, I heard them with docile (驯顺的,驯良的) ear. At seventy, I could follow the dictates(听从...支配) of my own heart; for what I desired no longer overstepped (逾越) the boundaries of right." 4.子曰:“贤哉回也!一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐。贤哉回也!” The Master said, "incomparable (无比的,无双的) indeed was Hui! A handful of rice to eat, a gourdful (一葫芦的量) of water to drink, living in a mean street. Others would have found it unendurably (难忍受地,不可容忍地) depressing, but to Hui's cheerfulness it made no difference at all. Incomparable indeed was Hui!" 5.有教无类。 In teaching there should be no distinction of classes. 6.当仁,不让于师。 When it comes to benevolence (仁爱心), one need not give precedence even to his teacher.