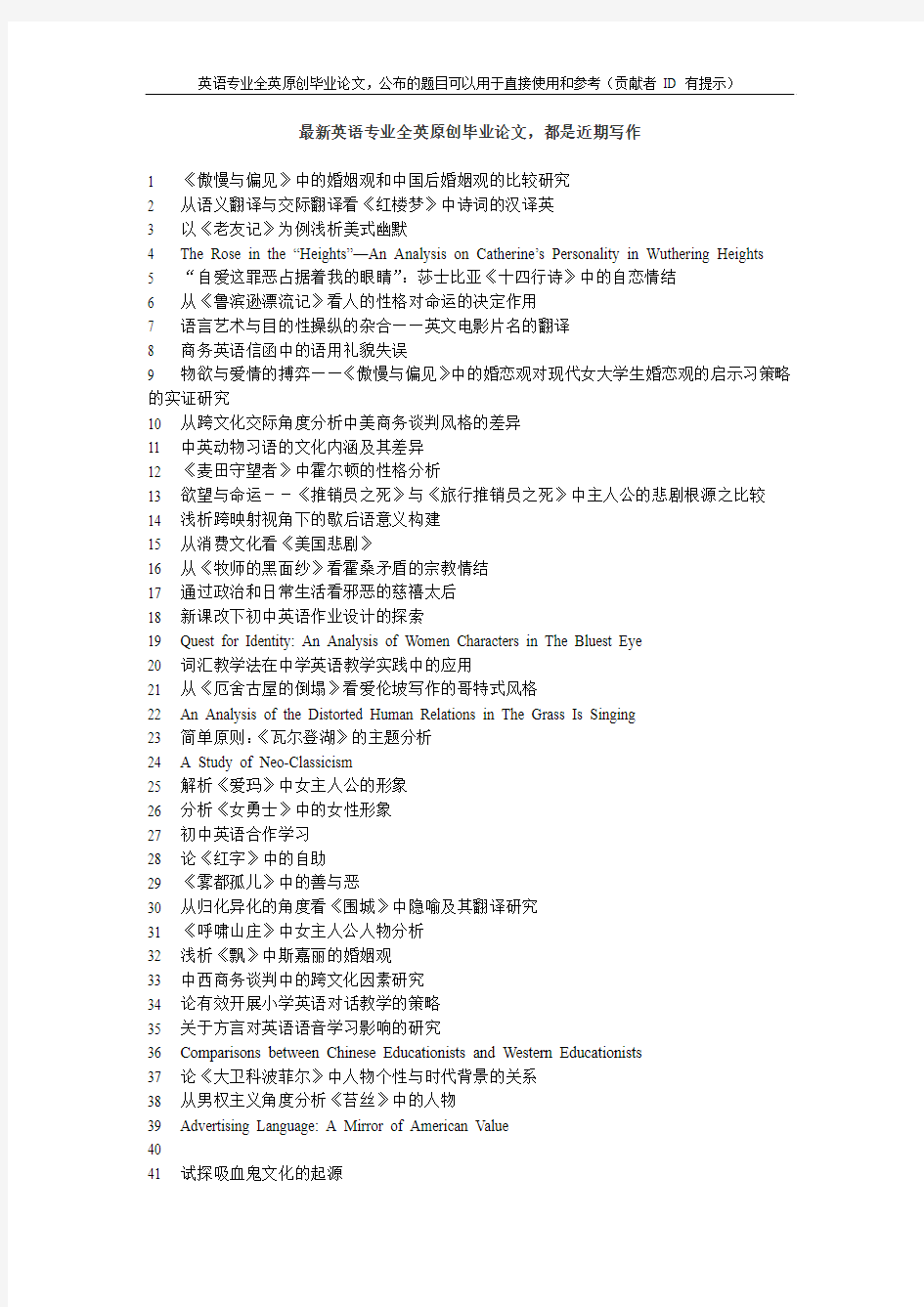

最新英语专业全英原创毕业论文,都是近期写作

1 《傲慢与偏见》中的婚姻观和中国后婚姻观的比较研究

2 从语义翻译与交际翻译看《红楼梦》中诗词的汉译英

3 以《老友记》为例浅析美式幽默

4 The Rose in the “Heights”—An Analysis on Catherine’s Personality in Wuthering Heights

5 “自爱这罪恶占据着我的眼睛”:莎士比亚《十四行诗》中的自恋情结

6 从《鲁滨逊漂流记》看人的性格对命运的决定作用

7 语言艺术与目的性操纵的杂合——英文电影片名的翻译

8 商务英语信函中的语用礼貌失误

9 物欲与爱情的搏弈——《傲慢与偏见》中的婚恋观对现代女大学生婚恋观的启示习策略的实证研究

10 从跨文化交际角度分析中美商务谈判风格的差异

11 中英动物习语的文化内涵及其差异

12 《麦田守望者》中霍尔顿的性格分析

13 欲望与命运--《推销员之死》与《旅行推销员之死》中主人公的悲剧根源之比较

14 浅析跨映射视角下的歇后语意义构建

15 从消费文化看《美国悲剧》

16 从《牧师的黑面纱》看霍桑矛盾的宗教情结

17 通过政治和日常生活看邪恶的慈禧太后

18 新课改下初中英语作业设计的探索

19 Quest for Identity: An Analysis of Women Characters in The Bluest Eye

20 词汇教学法在中学英语教学实践中的应用

21 从《厄舍古屋的倒塌》看爱伦坡写作的哥特式风格

22 An Analysis of the Distorted Human Relations in The Grass Is Singing

23 简单原则:《瓦尔登湖》的主题分析

24 A Study of Neo-Classicism

25 解析《爱玛》中女主人公的形象

26 分析《女勇士》中的女性形象

27 初中英语合作学习

28 论《红字》中的自助

29 《雾都孤儿》中的善与恶

30 从归化异化的角度看《围城》中隐喻及其翻译研究

31 《呼啸山庄》中女主人公人物分析

32 浅析《飘》中斯嘉丽的婚姻观

33 中西商务谈判中的跨文化因素研究

34 论有效开展小学英语对话教学的策略

35 关于方言对英语语音学习影响的研究

36 Comparisons between Chinese Educationists and Western Educationists

37 论《大卫科波菲尔》中人物个性与时代背景的关系

38 从男权主义角度分析《苔丝》中的人物

39 Advertising Language: A Mirror of American Value

40

41 试探吸血鬼文化的起源

42 口译中的简化与增补

43 [政治学与行政学]行政忠诚:困境与重塑

44 高中英语词汇教学中存在的问题及对策研究

45 An Analysis of Two Women in the Film of The French Lie utenant’s Woman —Victorian Woman vs. Modern Woman

46 Proverb and Its Cultural Differences in Chinese and English Language

47 英国议会制辩论--探究与实践

48 从动物习语的比较看中西方文化差异

49 从《嘉莉妹妹》分析西奥多?莱塞对人性欲望的理解

50 中学生英语自主学习能力的培养

51 An Eco-analysis of The Yearling

52 Negative Transfer and the Errors Committed by Chinese English Learners

53 Hemingway and The Old Man and the Sea

54 A Comparison of the English Color Terms

55 从电影《刮痧》看中美法律文化差异

56 身势语在演讲中的重要性和运用研究

57 《理智与情感》的现实主义特征

58 中英文化背景下的金融英语翻译分析

59 英语习语中隐喻的汉译

60 模糊语在商务英语谈判中的语用研究

61 论《德伯家的苔丝》中的女性主义意识

62 The Same Experience, Different Life—The Comparison between Jane Eyre and Lin Daiyu

63 莎士比亚戏剧《哈姆雷特》中男主人公性格分析

64 论狄更斯在《双城记》中的人道主义思想

65 国际商务英语合同翻译策略研究

66 论中学英语课堂师生互动教学

67 英汉委婉语跨文化对比研究

68 体育专有名词的翻译研究

69 析《麦田里的守望者》主人公霍尔顿的人生选择

70 A Contrast of Two Chinese Versions of The Scarlet Letter

71 论《失乐园》中撒旦形象的矛盾性

72 从文化差异透视女性的不同命运—薛宝钗与韩美兰对比研究

73 电影字幕英汉翻译中网络流行语的现象研究

74 从《在路上》解读“垮掉的一代”时代背景与主题

75 从《阿甘正传》看个人主义对美国文化的影响

76 英语词汇的文化内涵及词汇教学

77 化妆品说明书特征及其汉译技巧

78 《红字》中的丁梅斯代尔和齐灵渥斯谁更“恶”?

79 Major Barriers in Listening Comprehension of College Students

80 论英汉习语中的动物文化

81 简爱的双重性格分析

82 我看简爱的爱情

83 英文歌词翻译的原则和技巧

84 文字之乐——浅析广告中的双关

85 论英语演讲开场的决定性因素和相关策略

86 设计中国际主义风格与民族主义风格的平衡

87 从绝望到适应——鲁滨逊在孤岛上的心理变化

88 《飘》中生态女性意识的研究

89 论《傲慢与偏见》中反讽的艺术效果

90 语法型课堂和交流型课堂的整体研究

91 《心是孤独的猎手》——从人物荒诞行为分析人物的孤独心境

92 浅析爱伦坡短篇小说《黑猫》中的象征手法和心理描写

93 浅析霍桑罪恶观在《拉帕西尼的女儿》中的体现

94 Self-Discovery:An Analysis of Celie in The Color Purple

95 An Analysis of Key Elements of Cross-cultural Business Negotiation

96 中学英语课堂中教师的纠错策略

97 浅析《德伯家的苔丝》中苔丝的反叛精神

98 从跨文化交际看中西方时间观差异

99 庞德《诗经》英译研究

100 从功能对等论的角度看电影《暮光之城》的字幕翻译

101 对《愤怒的葡萄》中圣经原型的分析

102 《老人与海》中的孤独

103 英文商务信函中礼貌原则的运用

104 论弗吉尼亚伍尔夫《海浪》的人物刻画

105 从安利(中国)的成功看直销模式在我国的发展

106 论《红字》中体现的清教思想

107 《绿色山墙的安妮》女主人公的人物性格分析

108 跨文化交际中的体态语

109 从唐诗不同译本看数字词汇翻译得与失

110 《飘》中斯嘉丽的主要性格特征浅析

111 语境与商务英语信函写作

112 电影英文片名汉译的原则

113 《呼啸山庄》和它的四个版本电影的比较研究

114 中西方饮食文化比较研究

115 Satan in Paradise Lost as a Tragic Hero

116 浅析《掘墓人的女儿》所体现的犹太寻根主题

117 浅析简?奥斯丁在《傲慢与偏见》中的女性主义

118 中西方价值观对比研究

119 On Symbolism in Hemingway's Cat in the Rain

120 从接受美学角度分析企业简介汉英翻译

121 文化差异对中美商务谈判的影响

122 研究简奥斯汀的婚姻观---根据分析她的著作《傲慢与偏见》

123 电影《暮色》中人物对白的言语行为分析

124 从《透明的东西》探讨纳博科夫的时间意识

125 基于质量准则的英语修辞分析

126 英语单位名词研究——以《牛津高阶英汉双解词典(第六版)》为例127 中英现代命名方式中文化差异的对比研究

128 论苔丝悲剧的成因

129 托尼?莫里森《宠儿》中保罗?D的形象解析

130 论外国文化在英语学习中的重要性

131 科技英语的语言特点及翻译方法

132 从康妮的视角分析《查特莱夫人的情人》中劳伦斯的性爱观

133 论面子在中国奢侈品消费中所起的催化促进作用

134 高中生英语学习动机的研究与培养——以天河中学学生为例

135 英汉恭维语及其应答的对比分析

136 An Analysis on the Differences of Dietetic Culture between the East and the West from English Translation of Chinese Menu

137 中英语言中动物词汇的文化含义对比

138 关联理论在英语广告语中的应用

139 浅析《老人与海》中桑提亚哥的性格

140 从《生活大爆炸》分析幽默字幕的翻译

141 从释意学理论看中英口译

142 海明威小说硬汉形象的悲剧色彩

143 “哈利波特”系列与儿童心理学

144 中美企业招聘广告文化对比分析

145 弗兰肯斯坦中怪人命运研究

146 A Popular Form of Subtitles Translation by Fansub Group on the Internet

147 Psychological Analysis of Mabel and F ergusson in The Horse Dealer’s Daughter

148 论密西西比河对马克?吐温和《哈克贝利?费恩历险记》的影响

149 大学校训反映出的中美文化差异

150 模糊限制语的语用功能及在广告中的应用

151 高中学生英语词汇学习现状研究综述

152 中国文化元素在功夫熊猫中的体现及其翻译

153 论英语词类转换中的动词化现象

154 英汉鸟类词汇文化内涵比较

155 从叶芝的作品分析其精神世界的转变

156 英汉颜色词“红”的喻意和文化内涵研究

157 The Environmental Influence on Emily Bront and "Wuthering Heights"

158 澳洲土著语言的演变及原因

159 女性社会价值的深情呼唤—小说《到灯塔去》中拉姆齐夫人和莉丽人物形象的对比研究160 英语课堂提问的策略研究

161 谈丽莉的悲剧--不够懦弱到随波逐流,又不够勇敢到逃离反抗

162 跨文化意识在初中英语教材中的渗透

163 A Comparison of the English Color Terms

164 《尤利西斯》的象征艺术

165 《红楼梦》中笑话和谜语的翻译比较研究

166 爱默生的自然观--生态批评视域下的《论自然》(开题报告+论)

167 海明威文学作品中青年和老年人物关系对比探究

168 A Comparison of the English Color Terms

169 A Brief Analysis of Public Sign Translation

170 中式思维模式对初中生英语写作的影响

171 The U-shaped Narrative Structure in Great Expectations

172 论中西方思维方式的差异

173 目的论指导下《页岩》英译汉中的词类转译现象

174 山寨文化的反思——发展与创新

175 英语中的女性歧视

176 英汉广告文化和翻译

177 边缘人的挣扎——浅析《断背山》之恩尼斯

178 英汉词汇的文化内涵之对比研究

179 《园会》中男性人物性格作用分析

180 浅析广告英语中的杜撰词及其翻译

181 英汉称谓语对比分析

182 小说《面纱》中的中国形象分析

183 中英文姓名的文化内涵及其翻译的对比研究

184 初中英语课堂教学的任务型活动设计

185 文化适应性原则在食品商标翻译中的应用

186 用合作原则分析男性广告语的诉求

187 论现实主义在《野性的呼唤》中的体现

188 如何提高小学生对英语学习的兴趣

189 英国海洋文化对英语习语的影响

190

191 商标翻译中的文化要素

192 从“水”的隐喻看中西文化的差异

193 中美学生对待教师的礼貌言行的对比分析

194 弗吉尼亚?伍尔夫《海浪》的叙事技巧分析

195 男权社会下康妮女性身份的诉求--D.H.劳伦斯《查泰莱夫人的情人》的研究196 TPR教学法在中国儿童英语习得中的运用

197 解析《宠儿》的象征意义

198 中美礼貌用语的跨文化对比分析

199 解析《喜福会》中的母女关系

200 英语经济新闻标题翻译在模因传播中的分析

弗洛伊德人格发展阶段理论 【内容提要】弗洛伊德是精神分析学派的创始人,以无意识为基础的人格理论是弗洛伊德精神分析理论的核 心。弗洛伊德人格理论的内容主要包括人格结构、人格发展动力、人格适应及人格发展阶段。弗洛伊德的人格理 论是系统完整的理论体系,它包含着许多合理的成分,也包含许多谬误。 西格蒙德?弗洛伊德(1856-1939)是奥地利著名的医生和心理学家,是精神分析学派的创始人。他把心理学 的研究带进了人的深层精神世界,为现代心理学展现出一个全新的领域。就影响而言,弗洛伊德超过了其他任何 心理学家,他开创的精神分析学冲击了现代西方社会意识和社会生活的儿乎每一个侧面。其中以无意识为基础的 人格理论是弗洛伊德精神分析理论的核心。弗洛伊德的人格学说涉及范围极广。本文拟从以下儿方面对弗洛伊德 的人格理论作以介绍,并略作评价,供读者分析研究。 按弗洛伊德的看法,人格是一个整体,在这个整体之内包含着彼此关联且相互作用的部分。早期,弗洛伊德 提出了“二部人格结构”说,即无意识和意识的结构说,实际上他把人的心理机制视为山意识、询意识和潜意识 三个系统所构成。 潜意识是弗洛伊德论述最多的部分,也是他的早期人格结构的核心。究竟什么是潜意识呢,弗洛伊德认为潜

意识包括人的原始冲动、各种本能和出生后所形成的与本能有关的欲望。这些冲动和欲望不见容于人类的风俗习 惯、伦理道德和宗教法律,而被排斥或压抑在意识之外,但它们并没有被消灭,仍在不自觉地积极活动,追求满 足。潜意识是心理的深层基础和人类活动的内驱力,它决定着人的全部有意识的生活,人的言行无不受其影响。 前意识是指没有浮现出意识表面的心理现象,它是人们能够回忆起来的经验。它处于潜意识和意识之间,担 负着“检查员”的任务,严把关口,不准潜意识的本能和欲望随便侵入意识之中。但是,当'‘检查员”丧失警惕 时,被压抑的本能或欲望也会通过伪装而迂回地渗入意识。 意识是人清醒知觉的思想和情绪等,是随时可以观察到的心理现象。它负责调节进入意识的各种印象,压抑 心理中那些先天的、兽性的本能和欲望。 在弗洛伊德看来,意识仅仅是人的整个精神活动中位于表层的一个很小的部分,只代表人格的外表方面;无 意识才是人的精神主体,处于心理深层。他认为只用意识来解释人的精神活动是不完整的,只有假定人们精神过 程中有无意识领域存在,才能合理地解释人们的精神生活。弗洛伊德宣 称:“精神 分析的第一个令人不快的命题 是:心理过程主要是潜意识的,至于意识的心理过程则仅仅是整个心灵的分离的部分和动作。”(注:,奥,弗 洛伊德:《精神分析引论》,商务印书馆,1988年,第8页)

弗洛伊德的人格结构 740)this.width=740"border=undefined> 本我id:- 為個體與生俱來的一種人格原始基礎,是主要心裡動力的能量所在地,日後分化 出自我及超我的母體;行為動機只在追求生物性需要的滿足與避免痛苦。 本我不能忍受任何因緊張造成的能量上升,並會立即的用一切手段來降低這種緊 張的能量,恢復系統原有舒適、穩定的低能量,即稱作「唯樂原則Pleasureprinciple 」。 運作的方式有兩種:- a)一種為天生對刺激之生理反應如打噴嚏等之「反射動作」; b)另一種為處理較複雜的心理反應,當緊張的能量上升時形成一種可以消

除該緊張 之物體之影像以釋放該張力(dischargetension)稱作「初級歷程」。 Freud將本我稱作「純綷的精神現實」它對客觀現實沒有任何概念。 自我ego:- 自我的出現是來自有機體必需去面對及處理外在現實世界受現實的需要;在飢餓 沒有被滿足前,人們必需去想辦法弄到食物,這意味著他必需去分辦他憶中食物影像 與真的食物之不同,並將之轉換成可以協助他找到外在世界食物的知覺。 自我遵循「現實原則」並以「次級歷程」的方式運作;「現實原則」的目的在於 保持可滿足需求之客體被發現前之緊張狀態,「現實原則」所講求的是效果不管經驗 是否真實存在,而「享樂原則」只對經驗到快樂或痛苦感興趣。 而「次級歷程」,是一種現實的想法,控制認知及智力等高級心理歷程。主

要功 能為符合現實環境調節本我之原始需要,及抑制不能為超我所接受之衝動,與調節本 我與超我間之衝突。 自我可以說是人格的總經理(executive),因為它可以說是行動出現的管道,但 它仍無法脫離本我的獨立存在。 超我superego:- 來自社會環境中經由獎勵與懲罰的歷程而建立的是傳統道德及規範的代表,如個 人的行為與超我的自律標準不符,即會受到良心的譴責。父母的道德標準會內射成超 我的次系統叫「理想自我ego-ideal」,良心透過讓個人感到自豪或罪惡來獎勵或處 罰他。

在弗洛伊德的学说中,人格被视为从内部控制行为的一种心理机制,这种内部心理机制决定着一个人在一切给定情境中的行为特征或行为模式。弗洛伊德认为完整的人格结构由三大部分组成,即本我、自我和超我。 所谓本我,就是本能的我,完全处于潜意识之中。本我是一个混饨的世界,它容纳一团杂乱无章、很不稳定的、本能性的被压抑的欲望,隐匿着各种为现代人类社会伦理道德和法律规范所不容的、未开发的本能冲动。本我遵循“快乐原则”,它完全不懂什么是价值,什么是善恶和什么是道德,只知道为了满足自己的需要不惜付出一切代价。自我是面对现实的我,它是通过后天的学习和环境的接触发展起来的,是意识结构的部分,自我是本我和外界环境的调节者,它奉行现实原则,它既要满足本我的需要,又要制止违反社会规范、道德准则和法律的行为。 超我,是道德化了的我,它也是从自我中分化和发展起来的,它是人在儿童时代对父母道德行为的认同,对社会典范的效仿,是接受文化传统、价值观念、社会理想的影响而逐渐形成的。它由道德理想和良心构成,是人格结构中专管道德的司法部门,是一切道德限制的代表,是人类生活较高尚行动的动力,它遵循理想原则,它通过自我典范(即良心和自我理想)确定道德行为的标准,通过良心惩罚违反道德标准的行为,使人产生内疚感。 弗洛伊德认为,本我、自我和超我三者之间相互作用、相互联系。本我不顾现实,只要求满足欲望,寻求快乐;超我按照道德准则对人的欲望和行为多加限制,而自我则活动于本我和超我之间,它以现实条件实行本我的欲望,又要服从超我的强制规则,它不仅必须寻找满足本我需要的事物,而且还必须考虑到所寻找的事物不能违反超我的价值观。因此,在人格的三方面中,自我扮演着难当的角色,一方面设法满足本我对快乐的追求;另一方面必须使行为符合超我的要求。所以,自我的力量必须强大能够协调它们之间的冲突和矛盾,否则,人格结构就处于失衡状态,导致不健全人格的形成。 弗洛伊德思想发展的早期,他把地形学的概念和方法运用于心理学,将人的心理活动及其构造划分为潜意识、前意识和意识三个部分,广义的潜意识可以涵括前意识,并注重描述心理的不同深度层次和研究潜意识活动的规律。在他看来,人的心理犹如大海中漂浮的冰山,露出水面的一小部分是意识,隐没在水面之下的大部分则是潜意识,潜意识是意识的基础,不仅个人的行为动机,而且整个人类的活动和文明的发展,都可以在潜意识中找到根源。在弗洛伊德思想发展的后期,通过与不同学派和观点之间的长期论争,他已经不再满足于早期运用心理地形学的观点去描述心理活动的不同层次或不同水平之间的联系;逐步修正和发展自己的学说,侧重于心理活动的动力系统和建立一种新的人格结构模式。 弗洛伊德认为,完整的人格结构由三大系统组成,即本我、自我和超我。对一个心智健全的人而言,这三大系统是和谐统一的整体,它们的密切配合使人能够卓有成效地展开与外界环境的各种交往,以满足人的基本需要和欲望,实现人的崇高理想与目的。反之,如果人格的三大系统难以协调、相互冲突,人就会处于失常状态,内外交困,活动效率也随之降低,甚至危及到人的生存和发展。 本我位于人格结构的最底层,靠遗传获得,是人体结构中内在的东西,并有一种精神表达的本能。本我通过冲动性行为和形成意象得以表现,它追求快乐原则。在本我和外部世界之间的精神领域就是自我,它是在本我的基础上分化发展起来的,是在幼儿时期通过父母的

四川文理学院外国语学院 2014届英语专业本科毕业论文选题指南 英语专业(教育、翻译、商务)论文选题可分为以下几个方向: 一、教学法(英语教学法、测试学等方面的研究); 二、语言学(语言学一般理论的研究); 三、文学(英美文学的文化研究、作品分析等); 四、翻译(翻译理论和实践探讨、译本研究以及名家名著翻译作品对比研究等); 五、商务英语(商务英语学习、能力、活动等研究)。 参考选题如下: 一、英语教学法 1. 从语用学角度看英语交际能力的培养 On the development of English communicative competence from the perspective of pragmatics 2. 论情感教学和英语课程实施On Applying Affective Factors to Implementation of English Course ) 3. 论英语教学的情景创设On creation of situation in the English Teaching ) 4. 文化图式和阅读理解Cultural Schema and Reading Comprehension 5. 语用学对阅读理解的启示Enlightenment of Pragmatics on Reading Comprehension 6. 新形势下的”外语学习方式”的研究 A Study on Foreign Language Studying Method under the New Situation ) 7. 内在动机对英语学习效果的影响( The Effect of Intrinsic Motivation on Foreign Language Learning ) 8. 谈教师的教学反思能力---Teacher as Reflective Practitioner and Action Researcher 9. 英语学习中的文化习得Culture Acquisition in English Learning 10. 原版电影对提高英语听力,口语的作用 The function of improving English listening and speaking ability by watching original films 11. 从学生的角度看大学英语教学改革Reforms in College English Teaching from Students' Point of View 12. 网络在英语教学中的使用:Application of Internet to English Education 13. 大学生英语自主学习能力的培养:How to cultivate students’ abilities in autonomous learning 14.英语教学中的文化输入初探 A study on The Culture Input in English Teaching 15.中学英语词汇教学初探 16.中学英语教学中的“文化”因素 17.浅议把英语释义引进中学课文教学 18.浅谈听、说、读、写能力的培养 19.中学英语教学中应注重学生能力的培养 20.游戏在中学英语教学中的作用 21.谈谈在英语教学中的情景教学 22.身势语在英语教学中的使用 23.在英语教学中开发学生的非智力因素 24.浅谈怎样用英语组织课堂教学 25.如何提高差生的阅读水平 26.“角色表演”在课堂教学中的使用 27.课外活动的设计和指导 28.英语教学中的德育渗透 29.电化教学在英语教学中的地位 30.英语课堂教学中怎样激发学生兴趣 31.中学英语句型教学 32.中学教学中如何提高听的能力 33.“任务型”教学模式探讨 34.音乐在英语教学中的使用

述评弗洛伊德人格发展理论 摘要:弗洛伊德认为,每个人都会经历这五个发展阶段,不同阶段发展得顺利与否对以后的人格将有重大影响,特别是童年时代的欲望满足和挫折与人格形成发展的关系密切。在每一个阶段中,儿童都面临着一个满足自我身体需要与服从社会需要之间的冲突。 关键词:弗洛伊德人格发展理论人格特点性 对儿童心理发展的研究,至今已经有一百三十余年的历史,诞生了许多自成体系的心理发展理论,最为传统和经典的理论有,心理动力学观点的精神分析理论(弗洛伊德的性心理理论和艾里克森的心理社会发展理论等)、行为观点的学习理论(华生的行为主义、斯金纳的操作学习理论和班杜拉的社会认知理论等)、认知观点的认知发展理论(皮亚杰的认知发展理论、维果斯基的社会文化理论、信息加工理论等)、演化观点的习性学和现代进化理论(以洛伦兹、廷伯格、鲍比尔等为代表人物)、生态观点的生态系统理论(以布朗芬布伦为代表人物),这些理论的研究,不只是局限于儿童心理发展,随着研究的进展,更加着眼于毕生发展。每一种理论或观点强调了发展的不同方面,而发展现象本身也可同时由多种理论或观点进行考察。 总结弗洛伊德的人格发展理论,其中有两个要点:一是强调生物本能在人格形成和发展中的重要作用;二是强调婴幼儿期的经历和经验对人格形成和发展的重要作用。弗洛伊德认为,每个人都会经历这五个发展阶段,不同阶段发展得顺利与否对以后的人格将有重大影响,特别是童年时代的欲望满足和挫折与人格形成发展的关系密切。

下面,我们把各发展阶段及其特点分述如下: 一、口唇期:从出生~1.5岁左右 这是个体性心理发展的最原始阶段,感兴趣于从吮吸、吐出、咀嚼、吞咽、咬等口唇活动中获得快感与满足。口欲期的重要性不仅在于饥饿需求的满足,更重要的是口腔粘膜的刺激。口腔期可以分为两个时期,即前口腔期和后口腔期。 前口腔期是指婴儿从出生到满八个月,唇和舌是主要的动欲区。快感主要来自于吮吸和吞咽活动。后口腔期大约是婴儿出生后第八个月到一周岁,力比多倾注的动欲区集中在牙、牙龈和咽部。快感主要来自于吞咽、咀嚼和吞食活动。 这一时期现实感的获得标志着婴儿自我的诞生。 如果这个时期口欲的满足不当,这时就会发生滞留现象,又称作口欲滞留,即人虽然继续成长或到了成年,但仍希望得到和早期阶段相同的满足。 二、肛门期:约1~3岁 在这一阶段,主要动欲区从口腔转移到肛门。肛门期也分为前肛门期和后肛门期。 前期力比多的主要目标是通过肛门排泄粪便来解除内部压力以获得快感体验;后期力比多以保持粪便来产生性刺激 在这个阶段,随着儿童主动控制自己,应付环境能力的增强,言语和思维的发展,他们的自我得到进一步的巩固和发展。在这一阶段,父母开始训练子女的排便习惯,儿童在父母的要求下,须学会控制自

弗洛伊德的人格结构理论概述 在弗洛伊德的学说中,人格被视为从内部控制行为的一种心理机制,这种内部心理机制决定着一个人在一切给定情境中的行为特征或行为模式。弗洛伊德认为完整的人格结构由三大部分组成,即本我、自我和超我。 所谓本我,就是本能的我,完全处于潜意识之中。本我是一个混饨的世界,它容纳一团杂乱无章、很不稳定的、本能性的被压抑的欲望,隐匿着各种为现代人类社会伦理道德和法律规范所不容的、未开发的本能冲动。本我遵循“快乐原则”,它完全不懂什么是价值,什么是善恶和什么是道德,只知道为了满足自己的需要不惜付出一切代价。自我是面对现实的我,它是通过后天的学习和环境的接触发展起来的,是意识结构的部分,自我是本我和外界环境的调节者,它奉行现实原则,它既要满足本我的需要,又要制止违反社会规范、道德准则和法律的行为。 超我,是道德化了的我,它也是从自我中分化和发展起来的,它是人在儿童时代对父母道德行为的认同,对社会典范的效仿,是接受文化传统、价值观念、社会理想的影响而逐渐形成的。它由道德理想和良心构成,是人格结构中专管道德的司法部门,是一切道德限制的代表,是人类生活较高尚行动的动力,它遵循理想原则,它通过自我典范(即良心和自我理想)确定道德行为的标准,通过良心惩罚违反道德标准的行为,使人产生内疚感。 弗洛伊德认为,本我、自我和超我三者之间相互作用、相互联系。本我不顾现实,只要求满足欲望,寻求快乐;超我按照道德准则对人的欲望和行为多加限制,而自我则活动于本我和超我之间,它以现实条件实行本我的欲望,又要服从超我的强制规则,它不仅必须寻找满足本我需要的事物,而且还必须考虑到所寻找的事物不能违反超我的价值观。因此,在人格的三方面中,自我扮演着难当的角色,一方面设法满足本我对快乐的追求;另一方面必须使行为符合超我的要求。所以,自我的力量必须强大能够协调它们之间的冲突和矛盾,否则,人格结构就处于失衡状态,导致不健全人格的形成。 弗洛伊德思想发展的早期,他把地形学的概念和方法运用于心理学,将人的心理活动及其构造划分为潜意识、前意识和意识三个部分,广义的潜意识可以涵括前意识,并注重描述心理的不同深度层次和研究潜意识活动的规律。在他看来,人的心理犹如大海中漂浮的冰山,露出水面的一小部分是意识,隐没在水面之下的大部分则是潜意识,潜意识是意识的基础,不仅个人的行为动机,而且整个人类的活动和文明的发展,都可以在潜意识中找到根源。在弗洛伊德思想发展的后期,通过与不同学派和观点之间的长期论争,他已经不再满足于早期运用心理地形学的观点去描述心理活动的不同层次或不同水平之间的联系;逐步修正和发展自己的学说,侧重于心理活动的动力系统和建立一种新的人格结构模式。 弗洛伊德认为,完整的人格结构由三大系统组成,即本我、自我和超我。对一个心智健全的人而言,这三大系统是和谐统一的整体,它们的密切配合使人能够卓有成效地展开与外界环境的各种交往,以满足人的基本需要和欲望,实现人的崇高理想与目的。反之,如果人格的三大系统难以协调、相互冲突,人就会处于失常状态,内外交困,活动效率也随之降低,甚至危及到人的生存和发展。 本我位于人格结构的最底层,靠遗传获得,是人体结构中内在的东西,并有一种精神表达的本能。本我通过冲动性行为和形成意象得以表现,它追求快乐原则。在本我和外部世界之间的精神领域就是自我,它是在本我的基础上分化发展起来的,是在幼儿时期通过父母的训练和与外界打交道的过程中形成的,是人格结构中的“行政管理机构”,是现实化了的本我,即一方面,它接受本我趋乐避苦的的要求,力图实现本我的意图,另一方面,它必须正视外部现实世界的条件,区分主观心理世界与客观现实世界,从而能动地支配人在现实世界的活动。超我是道德化了的自我,是从自我中分化和发展起来的,是人格结构中专管道德的司法部门,它是以“自我理想”和“良心”为尺度,它追求理想原则。

弗洛伊德人格发展阶段论 弗洛伊德将人格发展分为五个时期 来源:发布时间:2009-08-20 查看次数:2236 弗洛伊德人格发展理论 弗洛伊德重视人格的发展阶段问题,他以身体不同部位获得性冲动的满足为标准,将人格发展分为五个时期,故其人格发展理论也称为性心理期发展论(psychosexual stage theory of development)。力比多的发展过程 性本能(sexual instinct)是与个体性欲和种族繁衍相联系的一类本能;它的生物学意义在于保持种族的延续。弗洛伊德把人的整个机体看做是一个能量系统,认为这个能量系统中,除了以肉体的生理形式表现的机械能、电能和化学能以外,还有在心理过程中起作用的心理能,并把性本能视为心理能的原动力。他把性本能看做是按照快乐原则驱使人去活动及至创造的一种潜在因素。 性本能的活动既包括性行为本身,也包括许多追求快乐的行为及情感活动,这种本能背后的动机性来源,即能量,弗洛伊德称之为力比多(或欲力)(libido)。它是促使生命本能去完成目标的能量;它是自然状态的性欲,又是心理的欲望或对性关系的渴求;它是身心

两方面的本能及其能量的表示。弗洛伊德主要的兴趣是在性本能,因此力比多常与性的能量相提并论。 弗洛伊德认为,力比多在人出生前就已存在,出生后开始发展。力比多的发展过程,是指力比多能量贯注于人体有关部位的变化和发展的过程。在力比多发展的每一阶段都有一个相应的身体部位或区域,成为力比多兴奋与贯注的中心,其紧张可以靠一定的操作活动(如吮吸、抚摸)而得以解除,这样的部位或区域被称为性感区(或动欲区)(erogenous zone)。由于性感区的操作活动可以解除紧张,因而会使人感到满足。 力比多发展的整个过程,即自出生到青春期,可以分为五个阶段:口腔期、肛门期、性器期、潜伏期与生殖期。下面分别介绍这五个阶段的特点及其对心理与人格形成所产生的影响。 性心理的发展阶段 1、口腔期口腔期(或口欲期)(oral stage)约从出生到1. 5岁,是个体性心理发展的最原始阶段,其原始性的性力集中在口部;靠吮吸、咀嚼、吞咽、咬等口腔活动,获得快感与满足。若口腔期婴儿在吮吸、吞咽等口腔活动中获得满足,长大后会有正面的口腔性格(oral character),如乐观开朗,即口腔性乐观(oral optimism)。反之,若此时期的口腔活动受到过分限制,使婴儿无法由口腔活动获得满足,长大后将会滞留下不良影响,此种不良影响又称口欲滞留(o

弗洛伊德的人格结构理论 1.本我(id)代表人的生物性本能和欲望。是与生俱来的,人格中最原始的、永存的部分,在人一生的精神生活中起着重要的作用。它存在于无意识的深处,主要是性本能和破坏欲,其中性本能(libido)对人格发展尤为重要。 本我遵循“唯乐原则”。追求直接的、绝对的和立即的满足,如果受阻抑,就会出现焦虑。显然这是一种儿童的思想、行为模式,新生儿的人格结构主要是本我。 2.自我(ego)是本我与外界关系的调节者,是人格意识结构的部分。它是在与环境接触过程中通过后天的学习,由本我发展来的。自我是人格结构中最为重要的部分,它的发育及功能决定着个体心理健康的水平。 一方面,自我的动力来自本我,即为了满足各种本能的冲动和欲望而行动;另一方面,它又在超我的要求下,顺应外在的现实环境,采取社会所允许的方式指导行为,保护个体的安全。 自我遵循“现实原则”(realityprinciple)。在人格结构中,“自我”在本我和超我间起着中介作用。它调节个体的行为,使之采取社会所容许的方式方法,以满足本我的需要而维持个体的生存,管制不被超我所容许的冲动,使两者保持平衡。一旦“本我”和“超我”之间的矛盾冲突达到“自我”不能调节的程度,就会以病理的形式,如焦虑、恐惧等表现出来。自我在人格结构中代表着理性和审慎,是成人的思考模式。

3.超我(superego)是人格的最高层次,是人格中代表良心或道德力量的结构部分。 它是在长期社会化过程中社会规范、道德观念等内化的结果,具有通常意义上良心、良知、理性等含义。它大部分属于意识的,小部分是无意识的。它用良心和罪恶感去指导自我行为,限制本我冲动,从而对个体的动机、欲望和行为进行管制。 超我遵循“至善原则”(principleofideal)。诱导自我使之符合社会规范,使个体向理想努力,达到完善的人格。凡不符合超我要求的活动都将引起良心的不安、内疚甚至罪恶感。弗洛伊德认为超我的形成在较大程度上依赖于父母的影响。 弗洛伊德认为,一旦超我形成以后,自我就要同时协调本我、超我和现实三方面的要求。这样,人的一切心理活动就可以从本我、自我和超我三者之间的人格动力关系中得以阐明。弗洛伊德还认为本我、自我和超我三者所占据的意识水平是不同的,它们的相互关系就构成人的复杂的人格动力结构,一个人要保持正常的心理状态,就必须维持这三种力量的平衡。 https://www.doczj.com/doc/4112005989.html,/news.php?id=1759

龙源期刊网 https://www.doczj.com/doc/4112005989.html, 浅析弗洛伊德人格理论 作者:李敏 来源:《青年与社会》2019年第24期 摘要:弗洛伊德是精神分析学派的创始人,他的人格理论是精神分析理论的核心。弗洛 伊德人格理论中有三结构:本我、自我和超我。如果这三重人格结构失调,或者被外界力量所破坏,就会使人产生精神方面的疾病;不加以治疗的话,还会损害人格健康,甚至威胁到生命。为此,文章将对弗洛伊德的人格理论进行具体分析。 关键词:弗洛伊德;人格理论;三重结构;焦虑;自我防御机制 随着科学技术的不断发展,人类不仅开始向外太空探索,更是不忘研究自身,讨论人格问题。人格问题历来是哲学家们非常重视的问题,只有真正认识了自身,才能更好地控制自己的思想。弗洛伊德从一个全新的角度阐述了人格问题,他提出了前所未有的人格理论,正是人格理论让我们更好地认识到人作为社会动物,是如何在社会进化的过程中慢慢形成自己的人格的。 一、弗洛伊德人格理论的内容 (一)人格结构 对于人格结构,弗洛伊德提出过一次修改,一开始他提出了“二部人格结构”,将人格这一整体分为无意识和意识两部分。但实际上他认为人的思想是由意识、潜意识和前意识共同构成的。这里的潜意识就是我们所说的无意识,也就是它一直存在着,但是我们自己却对它的存在毫无知觉。弗洛伊德表明,潜意识是人的原始冲动,这些冲动是在人类内心深处隐藏着的,受到本能驱使。意识是人类自身能感觉到的,它起到一个约束作用,可以压制人类内心的本能和欲望。人们的活动往往表现出来的都是受到人类意识的影响,但其实意识只是人格的一小部分,无意识才是一个人的精神主体。 后来,弗洛伊德对“二部人格结构”进行了修改,他又重新提出了“三部分人格结构”理论,把人格分为我们熟悉的本我、自我和超我。本我,是无意识的人格结构,它是人类与生俱来的一种本能,它并不遵循我们所处社会的社会原则,但是它是建立人格的根基。本我遵循着“唯乐原则”,它会自然地摆脱痛苦,远离痛苦,向着快乐靠近。而自我意识是通过后天学习来的,它受到一个人成长环境和所得教育的影响。超我,是已经被社会规范化的自我,他处于一个人人格修养的顶层,可以完全遵循着道德标准来进行生活。超我指导着自我,限制着本我。人格构成的三部分分别都有各自的想法和追求,本我追求快乐,自我追求现实生活,而超我则是在追求完美。只有这三种人格协调发展,一直处在一个平衡的状态,才能保证人格的健康和正常,一旦哪个人格出现了不协调,这个人的精神方面就会出现问题。

英语专业毕业论文评语 篇一:英语本科论文指导教师评语 英语本科毕业论文评语 对毕业论文(设计)完成情况及质量、工作能力及态度、思想表现、论文学术水平等进行总体评价孙悟空:孙悟空同学能按照相关论文写作要求,认真地展开工作并作按时完成毕业论文任务,质量一般。论文的选题有一定研究价值,结构基本合理,各部分基本符合英语论文的写作要求。为了写好这篇论文,作者作了一定研究,但对原著的内容是不够熟悉。语言错误表达不够简洁,说理欠充分,观点具有一定独创性,语料欠充实,论证力度不够,未能沉入剖析主题。总体而言,基本达到毕业论文要求。 任我行: 学术界对双关语与歧义的研究虽然

较多,但是把两者联系在一起的研究较少,故该论文选题具有一定的研究意义,作者在吸收学术界研究成果的基础上,提出自己的见解,有说服力。论述观点正确,语料比较充实,思路清晰、叙述层次分明,有较强的逻辑性。语言基本功较好,文字通顺、流畅。行文符合学术规范。如“4. Application of Ambiguity in Puns”从更深 层次剖析双关语与歧义在用法上的关系,则能彰显一定的学术水平。总体而言,这是一篇较好的毕业论文。 东方不败东方不败同学的论文探讨农村留守初中生课后英语词汇学习存在问题,并提出了相应的解决策略。符合具有一定的现实意义,论文结构合理,思路清晰,层次清晰,语句通顺。观点表达准确。能在论证过程中能有效的将专业原理与要研究的主题结合起来。作者对于论文内容有一定的了解和熟悉。但文章不足之处在于研究的效度有待提高,总体上达到毕业论文要求。

左冷禅 该文分析了地区院校英语专业免费师范生在教育实习中存在的问题,并提出了解决策略。选题符合英语专业培养培养目标与专业特色,具有较强的针对性和现实意义。文章结构安排合理,层次清晰,写作时参考的相关文献资料与主题联系紧密,而且参考的资料较新,在写作过程中作者能较好地运用专业基本知识原来分析问题,在论证过程中,主要用理论论证和事实论证。但在数据分析时,在于未能透过现象揭示本质,论证还不够深刻充分,创新点不够。总体上符合毕业论文要求。 1 篇二:学士毕业论文论文评语 优: 论文选题符合专业培养目标,能够达到综合训练目标,题目有较高难度,工作量大。选题具有较高的学术研究(参考)价值(较大的实践指导意义)。 该生查阅文献资料能力强,能全面

学习目标: 了解弗洛伊德人格结构理论的发展; 理解本我、自我、超我的概念、xx; 掌握本我、自我、超我的相互关系和启示; 重难点突破: 重点:对本我、自我、超我的理解; 难点:三者相互关系的辨析与掌握; 课程设计: 弗洛伊德的生平 弗洛伊德人格结构理论的发展 1)早期的人格结构理论 意识:个体觉察觉知的心理活动和过程状态,我们日常的生活状态;无意识:相对于“意识”而言的个体不曾觉察到的心理活动和过程,潜藏在我们一般意识底下的一股神秘力量。 前意识:意识和无意识之间的中间地带; “冰山理论”:人的意识组成就像一座冰山,露出水面的只是一小部分意 识,但隐藏在水下的绝大部分却对其余部分产生影响(无意识)。 2)后期的人格结构理论 弗洛伊德在早期“意识-无意识”理论的基础上,将人格结构又细分为“本我”、“自我”、“超我”三个不同层次:

本我:(id)

人格结构最底层,由本能、欲望等所组成的能量系统,包括各种生理需要和冲动;是原始的、本能的、且在人格中最难接近的部分,属于无意识层面; 是人格结构中能量的供应源,它包括人类本能的性的内驱力和被压抑的习惯倾向; 基本能量单位为力比多,遵循快乐原则 自我:( ego) 人格结构的中间层,是从本我中逐渐分化出来的,属于意识结构层面;主要作用是调节本我与超我的冲突,调节本我,受制于超我,遵循现实原则;仆三主” 与本我的关系,“骑士与马”——能量与指引,采用合理的方式满足本我的需要;“本我过去在哪里,自我即应在哪里。” 超我:( super ego) 人格结构的最高层,是道德化了的自我,由社会规范、道德观念内化而来;是社会化的结果,作用是抑制本我、监控自我和追求完善,遵循道德原则;三者关系示意图: “X图”和发展层次图” 本我、自我、超我三者间的关系决定个体人格的基本面貌; 三者各自代表人格的一个方面, 本我——生物本能我快乐 自我——心理社会我——现实 超我---- xx理想我---- 完善 相互交织构成人格整体,能量守恒动态系统 协调一致——健康,敌对冲突——疾病

弗洛伊德的发展心理学理论 弗洛伊德是奥地利的精神病医生和心理学家,根据其对病态人格进行的研究提出了人格及其发展理论。这种理论的核心思想,是提出存在于潜意识中的性本能是人的心理的基本动力,是决定个人和社会发展的永恒力量。在此,他对发展心理学的建设也做出了贡献。 1 弗洛伊德的人格理论及人格发展观 在弗洛伊德的早期著作中,人的心理活动或精神活动主要包括意识(conciousness)和无意识(unconciousness)两个部分。弗洛伊德后来修订了这种意识与无意识的“二分法”,而引进本我(Id)、自我(ego)和超我(superego)的心理结构或人格结构。 “本我”,类似于弗洛伊德早期理论中的“无意识”概念。本我是原始的、本能的、且在人格中最难接近的部分,同时它又是强有力的部分。它包括人类本能的性的内驱力和被压抑的习惯倾向。弗洛伊德把本我比拟为充满剧烈激情的陷阱(pit)。目的在于争取最大的快乐和最小的痛苦。弗洛伊德认为心理动机的里比多(libido)被围困在本我中,并且是通过减少紧张的意向表现出来。诸如,性欲的满足、干渴和饥饿的解除等,都使紧张状态消除而使个体产生快乐。在弗洛伊德看来,一个个体是要和现实世界发生交互作用的。即使是进攻、侵略,也是和本我的减少紧张状态的基本原则相联系的。 在心理发展中,年龄越小,本我作用越是重要。婴儿几乎全部处于本我状态,由于他们可担忧的事情不多,除了身体的舒适以外,尽量解除一切的紧张状态。但是,由于生活需要,可能产生饥饿、干渴,于是就产生了紧张,他们等待吃奶、喝水,此时,本我可能会产生幻觉,出现希望目标的想象而且在幻想中获得满足;本我也可能闯入梦境,儿童在梦中吸吮乳头或拿起了水杯。这被弗洛伊德称之为初级过程思维(primaryprocessthinking)。儿童随着年龄的递增,不断地扩大和外界的交往,以满足自身增加的需要和欲望,并维持一种令其舒适的紧张水平。在本我需要和现实世界之间不断接通有效而适当的联络时,自我就从儿童的本我中逐渐地发展出来。

弗洛伊德,人格发展理论 弗洛伊德人格理论 弗洛伊德认为人格由本我(id)、自我(ego)和超我(superego)构成。 本我(id) 是人格结构中最原始部分,从出生日起算即已存在。构成本我的的成分是人类的基本需求,如饥、渴、性三者均属之。本我中之需求产生时,个体要求立即满足,故而从支配人性的原则言,支配本我的是唯乐原则。例如婴儿每感饥饿时即要求立刻餵奶,决不考虑母亲有无困难。 自我(ego) 是个体出生後,在现实环境中由本我中分化发展而产生,由本我而来的各种需求,如不能在现实中立即获得满足,他就必须迁就现实的限制,并学习到如何在现实中获得需求的满足。从支配人性的原则看,支配自我的是现实原则。此外,自我介于本我与超我之间,对本我的冲动与超我的管制具有缓冲与调节的功能。 超我(superego) 是人格结构中居於管制地位的最高部分,是由於个体在生活中,接受社会文化道德规范的教养而逐渐形成的。超我有两个重要部分:一为自我理想,是要求自己行为符合自己理想的标准;二为良心,是规定自己行为免於犯错的限制。因此,超我是人格结构中的道德部分,从支配人性的原则看,支配超我的是完美原则。 人格发展 人格发展的顺序,依次分为五个时期。其中前三个时期是以身体的部位命名。原因是在六岁以前的个体,期本我中的基本需求,是靠身体上的部位获得满足的。因此这些部位即称性感带区。 佛洛伊德的性心理发展期 佛洛伊德的人格发展理论中,总离不开性的观念,所以他的发展分期解释,就被称为性心理发展期。 1口腔期(oral stage,0~1岁) 原始欲力的满足,主要靠口腔部位的吸允、咀嚼、吞嚥等活动获得满足。婴儿的快乐也多得自口腔活动。此时期的口腔活动若受限制,可能会留下後遗性的不良影响。成人中有所谓的口腔性格,可能就是口腔期发展不顺利所致。在行为上表现贪吃、酗酒、吸烟、咬指甲等,甚至在性格上悲观、依赖、洁癖者,都被认为是口腔性格的特征。 2肛门期(anal stage,1~3岁) 原始欲力的满足,主要靠大小便排泄时所生的刺激快感获得满足。此时期卫生习惯的训练,对幼儿言是重要关键。如管制过严,可能会留下後遗性的不良影响。成人中有所谓的肛门性格者,在行为上表现冷酷、顽固、刚复、吝啬等,可能就是肛门性格的特征。 3性器期(phallic stage,3~6岁) 原始欲力的需求,主要靠性器官的部位获得满足。此时幼儿喜欢触摸自己的性器官,在性质上已算是「手淫」的开始。幼儿在此时期已能辨识男女性别,并以父母中之异性者为「性爱」的对象。於是出现了男童以父亲为竞争对手而爱母亲的现象,这现象称为恋母情结,同理女童以母亲为竞争对手而爱恋父亲的对象,则称为恋父情结。 4潜伏期(latent stage,7岁至青春期) 七岁以後的儿童,兴趣扩大,由对自己的身体和父母感情,转变到周围的事物,故而从原始的欲力来看,呈现出潜伏状态。此一时期的男女儿童之间,在情感上较前疏远,团体性

北京中医药大学 学士毕业论文 题目A Study on the Love Tragedy in The Lady of the Camellias from Freud’s Tripartite Structure of Personality 从弗洛伊德的三重人格结构理论分析《茶花女》的爱情悲剧 系别人文学院英语(医学)专业 姓名___________________________________ 导师____________________________________ 定稿日期2016 年 5 月3日

北京中医药大学人文学院 学士学位论文诚信声明 本人郑重声明:所呈交的学位论文,是本人在导师的指导下,独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外,本论文不含任何其他个人或集体已发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本人完全了解本声明的法律结果将由本人承担。 学士论文作者签名: 日期:年月日

A Study on the Love Tragedy in The Lady of the Camellias from Freud’s Tripartite Structure of Personality A Thesis Submitted By Song Xiaohui To The School of Humanities In Partial Fulfillment of the Requirements For the Degree of Bachelor of Arts Supervised by Associate Professor Kong Xiangguo Beijing University of Chinese Medicine Beijing, China May 2016

论弗洛伊德的人格结构理论说 摘要:人格结构理论是弗洛伊德精神分析说的主要内容,从二部人格结构说到三部人格结构说的发展系统的解释了人来的精神世界,其结构理论具有相当的优越性和可行性,未来还有巨大的发展空间··· 关键词: 人格结构 潜意识 前意识 意识 本我 自我 超我 和谐统一

1、弗洛伊德的人格结构理论 在弗洛伊德的学说中,人格被视为一种内部控制的一种心理机制,这种心理机制控制着在在一切给定情景中的行为模式和行为习惯。(一)关于二部人格结构说 弗洛伊德早期认为人格结构属于以无意识为主的二部结构,无意识、意识和前意识三个层次结构(无意识又包括潜意识和前意识)。意识是指我们平时能觉察到的心理活动,对人的行为支配是最无力的。潜意识是指被压抑的欲望、本能冲动极其代替物。主要由本能的欲望,尤其是性的本能欲望为主,是不能被本人所意识到的。而前意识是阻止潜意识中那些不为人们接受的观念、想法混入意识层面。潜意识虽然被阻止,但它仍然是人思想活动的内驱力,是一切行为的出发点和立足点。意识、潜意识和前意识三者之间相互作用,达到和谐。弗洛伊德由此提出著名的冰山模型理论。即潜意识在冰山之下,意识是露出水面的部分,之间就是前意识。从本质上来说这不只是一种人格结构模型,更是一种人格动力学模型。 (二)关于三部人格结构理论 后期弗洛伊德重新修正了人格结构理论,在自我概念的基础上提出了“人格三部结构”模型,用本我,自我,超我取代了前面三个概念。 本我与潜意识相对应,是一种杂乱的不稳定的被压抑的本能的欲望,里面包含了不为法律的规范和人们的社会道德所接受的本能冲动。它存在于无意识的深处,是人格深层的基础和人类活动的内驱力。又分为自我本能和性本能。自我本能指的是有助于个体自我保存的原始性冲动,而性本能则指与性欲与种族繁衍。本我遵循快乐原则,它不管什么道德原则价值,它只专注于自己的内部需要。 超我是指人格中最道德的一部分,它是人在儿童时代对父母道德行为的认同,对社会典范的效仿,是接受文化传统、价值观念、社会理想的影响而逐渐形成的。由道德理想和良心构成,是人格结构中专管道德的司法部门,是一切道德限制的代表,是人类生活较高尚行动的动力,它遵循理想原则,通过自我典范确立人行为的道德标准,通过良心惩罚违反道德的行为,从而产生愧疚感。 自我指的是有意识的结构部分,它是通过后天的学习和环境的接触发展起来的,并依照现实原则进行活动,是本我和外界环境的调节者,它既要满足本我的需要,又要制止违反社会道德规范行为的出现。比如一个女人在逛街时想买新衣服,而资金紧张宁可不买也不会去偷去抢。这就是自我在起作用。 其中,本我是人格中与生俱来的最原始的无意识结构部分,是人格形成的基础。自我和超我都是从本我中分化出来的。它们三者之间相互

弗洛伊德认为人格结构由本我、自我、超我三部分组成。 本我即原我,是指原始的自己,包含生存所需的基本欲望、冲动和生命力。本我是一切心理能量之源,本我按快乐原则行事,它不理会社会道德、外在的行为规范,它唯一的要求是获得快乐,避免痛苦,本我的目标乃是求得个体的舒适,生存及繁殖,它是无意识的,不被个体所觉察。 自我,其德文原意即是指“自己”,是自己可意识到的执行思考、感觉、判断或记忆的部分,自我的机能是寻求“本我”冲动得以满足,而同时保护整个机体不受伤害,它遵循的是“现实原则”,为本我服务。 超我,是人格结构中代表理想的部分,它是个体在成长过程中通过内化道德规范,内化社会及文化环境的价值观念而形成,其机能主要在监督、批判及管束自己的行为,超我的特点是追求完美,所以它与本我一样是非现实的,超我大部分也是无意识的,超我要求自我按社会可接受的方式去满足本我,它所遵循的是“道德原则”。 心理防御机制是自我的一种防卫功能,很多时候,超我与原我之间,原我与现实之间,经常会有矛盾和冲突,这时人就会感到痛苦和焦虑,这时自我可以在不知不觉之中,以某种方式,调整一个冲突双方的关系,使超我的监察可以接受,同时原我的欲望又可以得到某种形式的满足,从而缓和焦虑,消除痛苦,这就是自我的心理防御机制,它包括压抑、否认、投射,退化、隔离、抵消转化、合理化、补偿、升华、幽默、反向形成等各种形式。人类在正常和病态情况下都在不自觉地运用,运用得当,可减轻痛苦,帮助度过心理难关,防止精神崩溃,运用过度就会表现出焦虑抑郁等病态心理症状。 压抑――当一个人的某种观念、情感或冲动不能被超我接受时,就被潜抑到无意识中去,以使个体不再因之而产生焦虑、痛苦,这是一种不自觉的主动遗忘和抑制。如很多人宁愿相信自己能中六合彩而不愿想像自己出街时遇车祸的危险,其实后一种的概率远比前者大,这是一种压抑机制的不自觉运用,因为当人意识到每次出街都要面临车祸的威胁时就会感到焦虑,人为了避免焦虑故意将其遗忘。 否认――指有意或无意地拒绝承认那些不愉快的现实以保护自我的心理防御机制。如有的人听到亲人突然死亡的消息,短期内否认有此事以减免突如其来的精神打击。 投射――指个体将自己不能容忍的冲动、欲望转移到他人的身上,以免除自责的痛苦,如一个人性张力过大,做梦时都梦见另一个人与异性在发生性行为,这是自我为了逃避超我的责难,又要满足自我的需要,将自己的欲望投射到别人的身上从而得到一种解脱的心理机制。 退行――当人受到挫折无法应付时,即放弃已经学会的成熟态度和行为模式,使用以往较幼稚的方式来满足自己的欲望,这叫退行。如某些性变态病人就是如此,成年人遇到性的挫折无法满足时就用幼年性欲的方式来表达非常态的满足,例如在异性面前暴露自己的生殖器等。 隔离――将一些不快的事实或情感分隔于意识之外,以免引起精神上的不愉快,这种机制叫隔离,如人们来月经很多人都说成“来例假”人死了叫“仙逝”“归天”,这样说起来可以避免尴尬或悲哀。 抵消――以象征性的行为来抵消已往发生的痛苦事件,如强迫症病人固定的仪式动作常是用来抵消无意识中乱伦感情和其他痛苦体验。 转化――指精神上的痛苦,焦虑转化为躯体症状表现出来,从而避开了心理焦虑和痛苦,