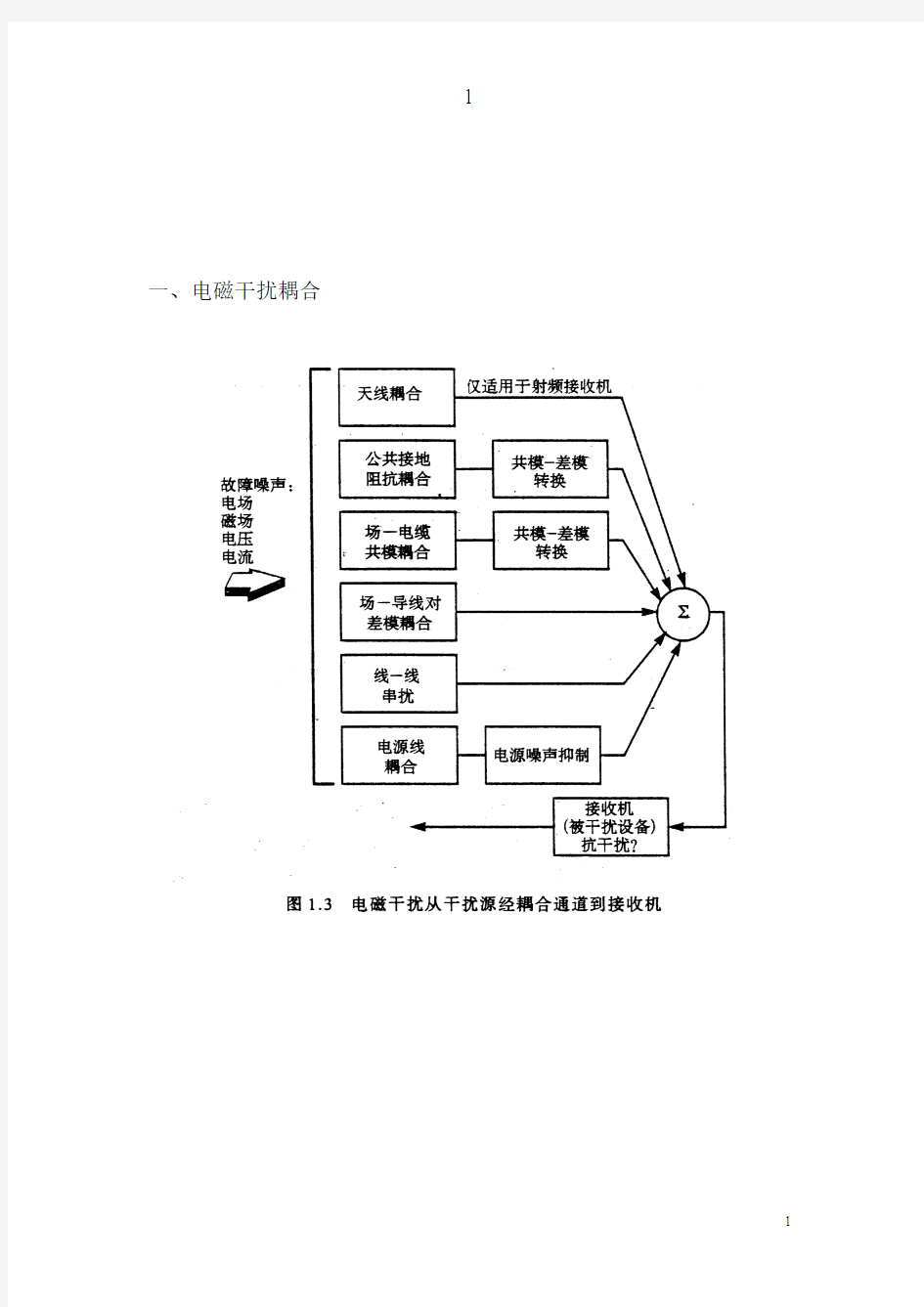

1 一、电磁干扰耦合

二、概念

·公共阻抗耦合——传导电流流过公共阻抗所产生的耦合。

·电磁场耦合——辐射源照射到上述回路中或电缆中产生共模和差模电压。分为场对电缆的共模耦合和差模耦合。

·电缆间的差模耦合(又称串扰)——两并联回路间互电容、互电感产生的耦合。一般情况下,电场耦合磁场耦合是同时存在的。

电场耦合在频率较低时其大小为jωCmU1;磁场耦合在频率较低时其

大小为jωMI1。在开关电路或数字脉冲电路中U1是微分形式dU1/dt,

I1为微分形式dI1/dt。

或直流电源线受到电磁干扰后,

电网又将这些干扰传输到其他

共电网设备电源的现象。

·传输线的分布参数特性

——实际使用的传输线具有交

流电阻、电容、电感,在高频时

对信号传输影响十分重要。

·特性阻抗——是表征传输线本身特性的物理量,与传输线内的电流、电压无关,只与传输线的结构(线径、线间距)和传输线周围的介质有关。

·共模—差模转换——用转换因子衡量,总是不大于1。见下图:对该因子的说明,关于敏感性,共模电压最终在被干扰电路的输入端表现为差模电压。对于辐射性,在线上传输的差模信号受控于地回路路径,会沿着地回路产生共模电压和共模电流.

·短线——当传输线长度小于等于1/20的信号波长时或者传输延迟时间小于等于1/4的数字信号脉冲上升时间时可视为短线。既l ≤λ/20或td≤tr/4

短线可以用集中参数等效电路来分析,其电阻、电容、电感值分别用表1中的单位长度的分布参数乘以传输线长度。对于大多数双绞线、同轴电缆、扁平线、印制电路板轨线R?2πfL 当频率小于3kHz 时,电阻起主要作用;当频率大于3kHz以后,电感起主要作用。

·长线——当传输线长度大于1/20的信号波长时或者传输延迟时间大于1/4的数字信号脉冲上升时间时可视为长线。不能用集中参数等效电路来分析,而要考虑阻抗匹配问题,即源端和负载端的阻抗要与传输线特性阻抗相等。

·差模电流——一对导线流过的电流大小相等,方向相反。

·共模电流——一对导线流过的电流大小相等,方向相同。

·近场——又称感应场,r?λ/2π。对于系统内的问题基本是近场问题。近场的性质与场源的性质密切相关。如果场源是高电压、小电流,则近场主要是电场又称高阻抗场源,E∝1/r3,而H∝1/r2,波阻抗随距离增加而减小;如果场源是低电压大电流的源则近场主要是磁场,又称低阻抗场源。E∝1/r2,而H∝1/r3,波阻抗随距离增加而增加。

·远场——又称辐射场,r?λ/2π,电场和磁场方向垂直并且都和传播方向垂直,称平面波,波阻抗为377Ω,且E,H∝1/r。

·传输线的分布参数特性——实际使用的传输线具有交流电阻、电容、电感,在高频时对信号传输影响十分重要。

·特性阻抗——是表征传输线本身特性的物理量,与传输线内的电流、电压无关,只与传输线的结构(线径、线间距)和传输线周围的介质有关。

表1 几种类型传输线的L、C、Z0地上导线

同轴电缆

平行微带线

地上微带线

三、 电磁干扰的产生

·初算方法:根据天线和电波传播的理论进行简单的计算。 1、单点辐射

单点辐射主要模拟各向同性的较小的骚扰源,已知其功率即可求场强,公式如下:

r /P 30E = (1 )

式中 E 电场强度,V/m ; P 发射功率,W ;

r 到发射源的距离,m 。

【例1】 设微机母板上有60块芯片,平均功耗250mW/片,时钟频率为50MHz ,如在一个时钟频率内同时有1/3的芯片触发导通,且假

设只有百万分之一(610-)的能量能辐射出去,问离微机3m 处的辐

射场强E 是多少?

解:由式(1)可求得 E=4(mV/m )=72dB (μV/m ) 这个场强值超过了一般电视机和调频收音机的灵敏度,因此容易产生干扰。根据国标GB9254《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》规定,对于B 类计算机(用于生活环境)在3m 处的辐射场强值为 30~230MHz 40dB (μV/m )

230~1000MHz 47dB (μV/m )

上述计算值72dB (μV/m )已大大超过了限值,这样的微机如不进行良好的电磁兼容性设计以减少辐射,是不能进入市场出售的。

2、平行双线环路的辐射

设平行环线环路中流有差模电流,如图4所示,并设线路长度 其

辐射应为

)(λπππ=

s

2sin r l 60I E (2)

通常2πs<λ,上式可写成

)m /V (r IA 120E 2

2λπ= (3)

4

λ≤

l

【例2】设印刷板上有一对平行轨线,长L=10cm ,间隔s=1cm , 图4 平行双线环路的辐射

用于传输肖特基TTL 数字信号,其上升时间r t =3ns ,驱动电流为20mA ,预测离印制板3m 处的辐射场强是否超过GB9254的规定限值? 计算所得电场强度大于G

解:因为tr=3ns ,所以应考虑的最高频率fmax=1/πtr ≈100MHz ,由式(3)可得

E=867(μV/m )=59dB (μV/m )超过GB9254规定的限值40 dB (μV/m )。如果印制板上有多条这样的长轨线则辐射将更严重。由式(3)可知只有减少信号环路的面积才能减少辐射。同样当供电电源环路中有高频电流流过时电源环路也是很好的辐射源,所以应该在高频噪声源处加去耦电容,给噪声一条高频回路,以免流入电源

3、单导线辐射

单导线辐射公式可以用来估算共模电流产生的辐射,可以用电流钳卡在设备电源线把或信号线把上,测出线把上的电流,取平均值代入以下公式:

λπr l

I E 60=

(V/m) (4)

4、电磁场共模耦合会在闭合回路中感应电压 如果磁场占主要地位,在串联地回路产生的共模电压的值是V CM (V )=(△B/△t )*S

电场在平行双线构成闭合回路中产生的最大感应电压是U MAX ≈2 πLSE/λ。

5、共摸电流辐射

在测量设备通过空间传波的辐射干扰时常常遇见下述情况,如设备不接输出线则辐射噪声小,但是接上这些线后噪声会显著增加,有时会增加20~30dB 。而且与是否连接负载无关,这说明是共模电流引起的辐射。

共模电流辐射的基本模式分为两种。电流驱动模式和电压驱动模式。

5.1.电流驱动模式

图5是电流驱动模式的示意图,图中DM U 是差模电压源,设备内部

有很多这样的源,例如各种数字信号电路、高频震荡源等等,L Z 为

回路负载,DM I 为回路的差模电流,该电流流过AB 两点间的回流地(例

如印制板的地线),回到差模源。如AB 间存在一定电感P L ,则产生压

降为

)(P D M C

M L j I U

ω=

(5)

这里CM U 就是产生共模辐射的驱动源。要产生辐射,除了源以外还必须有天线。这里的天线有二部分组成,一部分是由A 点向

左看的地线部分,另一部分是由

B 点向右看的地线部分和外接电缆,其组成的电流驱动产生共模辐射原理图。系统的等效原理图如图5(b )所示,这实际上是一付不对称振子天线。流过天线的电流即为共模电流,可用下式表示

CM I =CM U /ωA jC 1

=ωA jC CM U (6)

式中 CM I 共模电流;

CM U 共模驱动电压;

A C 振子天线二部分之间的电容。

合并式(5)和式(6)得

CM I =A C 2ω-P L DM I (7)

由于共模电流CM I 是由差模电流DM I 产生的,所以这种模式称电流驱动模式。以下举二例说明电流驱动产生的共模辐射。

图6 分地引起的共模辐射

【例3】印制电路板上为

了把数字部分和模拟部分隔离,常把地分割成数字地

和模拟地,如果这两部分之间有信号联系,如图6所示,并且数字地和模拟地的连接部分AB 比较细长,存在一定电感,则差模电流DM I 将

图5

在AB 连接线的电感上产生共模驱动电压源,从而引起共模辐射,天线一部分是数字地,另一部分式模拟地和外接地线。

图7

【例4】印制电路板的地通过AB 线与机壳相连接,如图7所示。印制板上有扁平信号线与机壳贴近,于是差模源通过分布电容耦合到机壳上,引起差模电流DM I 。DM I 通过AB 线回到印制板的差模源。如果AB 线存在一定电感P L ,则DM I 在P L 上产生的电流驱动方式实例 生电压降CM U ,成为共模驱动电压,从而引起共模辐射。这时的天线一部分是外接地线,另一部分是机壳。这种辐射常常发生在以下情况,例如设备内部的地址线数据线等扁平电缆贴近机壳,分布电容较大,印制板和机壳之间的连接线细长或接触不良等等。 5.2.电压驱动模式

电压驱动模式的原理如图8所示,图中差模电压源DM U 直接驱动天

线的二个部分,即上金属部分和

下金属部分,从而产生共模辐射.共模辐射电流CM I 为CM I = j CM A U C (8) CA 为上下两部分金属之间的分

图8 电压驱动产生共摸辐射原理图 布电容.

【例5】图9中Q 是大功率的开关管,Q 可看成是差模电压源DM U ,共模电流CM I 的途径是Q 通过开关管和散热片之间的分布电容d C 到达散热片,散热片是共模天线的一个极,然后以空间位移电流的形式

即通过A C 到达外部接线,外部接 图9 电压驱动模式实例

线是天线的另一个极,共模电流再由印制板回到Q。

·产生共摸辐射的条件

共模驱动源和共模天线。任何两个金属体之间只要存在RF电位差就够成一副不对称振子天线,两金属体分别是两个极。当频率达到MHz 时nH级的小电感和pF级的小电容都将产生重要影响。共模天线的一极一定是设备的外部接线,另一极可以是设备印制板的地线、电源面、机壳、散热片、金属支架等。当天线两极总长大于λ/20时辐射有效。当天线长度与驱动源谐波的波长符合L=n(λ/2)时发生谐振,辐射最大。

关于上述的详细资料见有关参考书。

四、电磁干扰诊断及控制措施

4.1 电磁干扰诊断常用的仪器及附件

电流探头:25Hz-400MHz

频谱分析仪:频率为25Hz-1GHz或以上范围,灵敏度优于-100dBm (10kHz带宽),并且中频带宽可选。带IEEE总线或RS232输出。

低噪声、宽带前置放大器:与频谱分析仪配合,以弥补灵敏度的不足。增益20~30dB。

优质50Ω同轴电缆,50Ω衰减器。

磁场接收环或小型电场/磁场探头,或近场探测器。

接收天线:在环境条件允许的条件下使用,由于在非标准条件下受许多因素的影响,造成场测量不可靠。

阻抗稳定网络或10μF穿心电容。

高采集速率、宽带存储示波器。如果没有频谱分析仪,可以用示波器对电磁干扰进行初步的诊断,应注意:示波器的带宽至少100MHz,50Ω输入阻抗或可以使用50Ω同轴负载,也可以用几nF级的电容串接进行测量,接地线尽量短,如果有FET(场效应管)放大探头或差分有源探头更好,可以测量小信号和噪声,如TDS7000系列数字荧光示波器,当测试电缆长度达到或超过1/4λ时,要注意线路阻抗匹配和驻波。

4.2 传导发射(CE)测试

考虑是否存在影响传导发射的因素

·电源的类型,有无开关电源,开关电源的开关频率是多少?

·有无功率因素校正电路,对于开关电源而言,储能电容前有无平波电抗。

·逻辑电路使用的最低和最高的时钟频率是多少?

·电源输入有无电源滤波电路?其类型为何?外购滤波器是否按要求安装?

·电源线是否与信号电缆捆扎在一起?插座是否共用?

诊断分析

·判断干扰是共模还是差模?例如,典型测试曲线如下图所示

典型测试曲线如图。差模发射在低于几百kHz时占主导地位,这里指开关电源开关频率为几十千赫兹的几十次谐波,(当然目前小功率开关电源开关频率达到数兆赫兹),并且差模干扰是随负载的增大而增大;共模传导发射在高于几百kHz时占主导地位,并且在输入电压额定时,随负载的减小而增大,空载时最大。下面是差模和共模电流、电压的监测方法。

·判定设备其他I/O信号电缆是否流过共模电流,如果存在则说明受试电源的二次电源端缺少共模去耦措施,共模电流流过数字参考零电位。

措施

·按照最大失配的原则选择滤波器类型,并根据差模和共模干扰电压的大小调整滤波参数。详见滤波器设计有关资料。目前在采购了市场上出售的军品级电源滤波器以后,为满足标准要求,一般根据具体情况,在滤波器输出增加串连一个高阻抗电感,或线间差模电容,线地共模电容。

·采用电流隔离装置如屏蔽隔离变压器(注意高频去耦)。

4.3 传导敏感性(CS)测试

考虑是否存在传导干扰耦合的途径

·电源输入有无抗尖峰的电源滤波电路?其类型为何?外购滤波器是否按要求安装?

·电源线是否与信号电缆捆扎在一起?插座是否共用?

·内部数字信号电缆、模拟信号回路的处理方式是否合理?是否存在串扰现象?

·有无屏蔽措施?对敏感电路和强干扰发射电缆。

·内部数字信号、模拟信号以及电源(包括二次电源)是否存在地回路耦合、电源耦合、场线耦合?有无应对措施?

·逻辑地、电源安全地、模拟信号地是否分开?地线是如何处理的?·接插件的屏蔽处理有无导电衬垫?检查屏蔽电缆屏蔽层与机箱壳体搭接、机柜接地电阻是否小于10mΩ?

·I/O接口有无滤波措施或隔离措施?如电容滤波片、阵列式滤波连接器等。

易受敏感对象的分析

标准中要求的注入信号的性质,在低频段25Hz~100kHz,注入信号主要是模拟以差模形式表征的干扰电压,包括瞬态电压。100kHz~50MHz频段,注入信号主要是模拟以差模和共模形式表征的干扰电压或电流。50MHz~400MHz频段,注入信号主要是模拟以共模形式表征的干扰电流。分析清楚设备在什么频率敏感对采用什么措施很重要。例如对于接收机,要了解其前端输入特性(最大不过载电平),工作频率和通带特性、灵敏度指标,第一、二中频等,对分析敏感现象有用。

有放大器的设备,无论是声纳系统中接传感器的低噪声前置放大

器,接收机的中频放大器,音、视频放大器会由于馈线拾取干扰信号而敏感。

控制线、数据传输线也属于敏感电缆,存在串扰和场线耦合情况。诊断方法和手段

按标准要求配置,则需要花费大量的财力。可以采用电路仿真和试验相结合的手段进行。实际经验说明,传导发射和辐射发射满足标准的设备,也是具有相当的抗干扰能力的,所以,大量的精力放在解决传导干扰的问题上。

目前已建立用于干扰预测的数学模型有许多(也有一些计算软件)。本节前面介绍的几种干扰电压的粗算方法可以大略计算敏感回路输入干扰电压的大小,并根据敏感性特性曲线确定有无干扰的可能,这里的难点是,有些元器件供应商并没有提供相关数据,往往敏感特性是通过大量试验获得的。

串扰的判定:

·出现在印刷电路板上的线条之间或线-地板之间,连接器、扁平带状电缆之间,导线弯折和集束电缆对之间。

·将干扰源负载短路,受扰回路电压下降,则为容性串扰;否则为感性串扰。

·将干扰源负载开路,受扰回路电压下降,则为感性串扰;否则为容性串扰。

·将受扰回路源端短路,受扰回路电压下降,则为容性串扰;否则为感性串扰。

·用电流探头判定的流程图如下:

控制措施

·串扰

对于容性串扰:1)在干扰源源端或受扰电路负载端采用去耦电容,

减小高频分量;2)干扰源使用屏蔽线或压入金属走线槽中,干扰源

源端接地;3)受干扰电缆使用屏蔽线或压入金属走线槽中,受扰电路负载端接地。

对于感性串扰:1)在干扰源电路中(源端)串联铁氧体环来减小高频电流;2)干扰源使用屏蔽电缆并两端接地;3)减小电缆长度和增加线间距离或线地敷设高度;4)保护受扰回路,屏蔽层用导磁率高的材料。

·地回路耦合

使信号和/或负载的参考点浮地;

使用平衡系统,如差分线路驱动和平衡输入接收机;

在数据线路中使用光/电隔离器;

在信号回路中使用信号隔离变压器;

在机壳到地通路中安装射频扼流圈;

设备机壳内部屏蔽盒浮地;

在信号引线上使用铁氧体磁环。

·共电网的耦合

采用电源滤波器;

隔离变压器;

采用瞬态抑制器,如半导体雪崩抑制器、金属氧化物变阻器(MOV)、气体放电管;

·减小电缆的耦合

电缆按信号强弱分束,在一束中的相邻导线的功率电平差不超过30dB;

使用双绞线电缆,屏蔽或不屏蔽;

对于不同频率,注意屏蔽层的接地;

·减小共模耦合阻抗,保证接地的电连续性和减小RF阻抗

采用接地编织层或金属带,接地导体的长度远小于干扰频率的最高频率的波长,一般两者之比不大于1/50;

设定低阻抗参考接地板,如滤波器的安装处;

线槽互连或构件搭接采用长宽比小于5:1的编织带接地;

4.4 辐射发射和敏感性测试

1、测试前的准备

分析内部干扰发射源和敏感回路

·有无开关电路或功率变换装置,开关频率是多少?

·数字电路中的时钟频率及高次谐波计算,至少应到30次谐波;

·电磁开关、继电器、有电刷的电机等产生宽带瞬变信号;

·发射机的发射频率及带宽、中频、本振等频率,谐波抑制、

带外杂散以及中频抑制、镜频抑制等指标;

·CRT显示器的行扫描频率;

·数据传输速率;

·接收机的选择性曲线、灵敏度指标等。

是否采取了屏蔽措施

·屏蔽电缆的选择;

·机柜的屏蔽处理,如何保证电连续性?屏蔽材料的选择、机柜缝隙、孔、通风窗、显示面板、孔间距、接插件等部位;

地线的处理

·逻辑地、电源安全地、模拟信号地是否分开;

·地线的长度和接地方式;

·屏蔽层的接地是如何考虑的?

滤波

·电源有无滤波电路?

·I/O接口有无滤波措施

典型电场辐射图如下

典型的辐射发射测试频谱

2、辐射发射和敏感性试验的简单替代方法

由于大多设计人员没有屏蔽室用于电场辐射发射和敏感度的测量,可以用前面所介绍的传导干扰的测试方式和类似GJB152A中CSII4的方式进行辐射场干扰和敏感性试验的模拟。大多干扰数据表明,30MHz以上频率的干扰以共模形式存在并向周围辐射出去,所以用电流探头、前置放大器、频谱分析仪可以初步判定;

·电缆辐射发射是否超标?如对RE102中水面舰船的要求50MHz 极限值是40dBμV/m,对应的共模电流是25dBμA,如果有多根电缆的共模电流接近极限值,可以用它们的均方根和来计算。

·箱体辐射需要用近场检测器或探头。通过距离变换,将近磁场转换到电场,主要预测关键辐射点,如表面缝隙和组件结点、通风装置和显示窗口、电缆泄漏、等。

·对印制电路板上的时钟振荡电路的保护措施、集成电路的去耦以及大型集成电路顶部的专用屏蔽有改善;

·对内部组装起作用,如子板-母板的环路衰减、导线与底板的环路衰减、减小串扰等;

·在最后阶段对机箱屏蔽的处理是有效的。

3、控制措施

·减小环路面积,降低互连电缆在地平面上的高度,减小场对电缆的共模耦合;

·使用纽绞线对,加单层屏蔽并单点接地;如必要可使用双层屏蔽,但同一屏蔽层不能两端接地;减小场对电缆的差模耦合;

·在符合系统设计指标的前提下降低电流幅度、尽可能用最长的上升和下降沿数字波形或选择逻辑工作;

·在电缆靠近连接器处使用铁氧体环;

·使用光/电隔离器件;

·信号滤波、波导通风窗或金属丝网、导电衬垫、导电涂层等材料的使用。

表2。抗干扰措施应用的场合

注:1之所以称为“主要”是因为EMI并不排除其他传导或辐射的干扰存在。资料来源:由EMF-EMI Control提供。

表3 具体措施应用表

类型说明:

▲=其性能在低频端无效或一般,随频率上升而改变.

★ =其性能在低频端最佳,随频率上升而下降.

设计的衰减范围

A类,0~20dB B类,20~40Db

A类,40~60dB A类,>60dB

参考资料:

1、《机电一体化系统的电磁兼容技术》沙斐编著中国电力出版社

2、《电磁干扰排查及故障解决的电磁兼容技术》刘萍魏东兴等译机械工业出版社

3、《电磁兼容性手册》唐纳德〃R.T.怀特等著机械电子工业部第十研究所出版

电磁干扰(EMI)抑制技术 时间:2012-08-14 11:38:34 来源:作者: 1 电磁干扰基本概念 在复杂的电磁环境中,任何电子及电气产品除了本身能够承受一定的外来电磁干扰(Electromagnetic Interference,EMI)而保持正常工作外,还不会对其他电子及电气设备产生不可承受的电磁干扰,该产品即具有电磁兼容性(Electromagnetic Compatibility,EMC)[1]。 21世纪将是信息爆炸的时代,信息的产生、传递、接收、处理和储存等都需要依赖电磁波作为载体。广义地说,声波、无线电波、光波均可作为信息载体,因此,广义的电磁兼容性概念也应拓展到声、光、电的广阔领域。 电子及电气产品的电磁干扰发射或受到电磁干扰的侵害都是通过产品的外壳、交/直流电源端口、信号线、控制线及地线而形成的。按照EMI的传播方式,可将其分为电磁辐射干扰和电磁传导干扰两大类。通常,辐射干扰出现在产品周围的媒体中,传导干扰则出现在各种导体中。一般来说,通过外壳发射的电磁干扰,或通过外壳侵入的干扰都是辐射干扰,而通过其它导体发射和入侵的干扰属于传导干扰。 2 人类必须关注电磁兼容问题 2.1 电磁环境不断恶化 20世纪中叶以来,电子技术的迅猛发展,使人类社会的进步和文明上了一个新的台阶,但是也给人们带来了一系列社会问题和环境问题。家用电器、通信、计算机及信息设备、电动工具、航空、航天等工业、科技、医学等各个领域的自动控制、测量仪器以及电力电子系统等的广泛普及、应用,深入千家万户之中,使得电磁污染问题日益突出,而电子设备的高频化、数字化,干扰信号的能量密度增大,使有限空间内的电磁环境更为恶化。 1996年3月,日本SAPIO杂志公布了日本家用电器电磁辐射的检测结果(表1)。瑞典等北欧三国于1993年所作的联合调查指出:人类长期受到2mG(毫高斯)以上的电磁辐射影响,患白血病的机会是正常人的2.1倍,患脑肿瘤的机会是正常人的1.5倍,其他疾病的发病概率也明显增加。 表1 家用电器电磁辐射检测结果(单位:mG)[2] 2.2 电磁污染危害不浅 电磁干扰和污染看不见、摸不着、听不到,因其无色、无味也无形,但它确实无处不在、危害不浅,威胁人体健康。德国专家指出,电磁污染能影响对人体生物钟起作用的激素和传达神经信息的激素,还能破坏细胞膜;美国科学家的研究表明,电磁污染可直接杀伤人

弱电工程中电磁干扰及其抑制方法的研究 (葛洲坝通信工程有限公司方宏坤 151120) 【摘要】在弱电工程应用领域,强电与弱电交叉耦合,电磁干扰(EMI)错综复杂,严重影响弱电系统的稳定性和安全性。本文详细介绍了 EMI 产生的原因、分析EMI/RFI的特性,及其传输途径和危害,利用电磁理论和工程实践,分析并提出了一些在弱电工程领域行之有效的 EMI 抑制方法。 【关键词】弱电电磁干扰(EMI)射频干扰(RFI)干扰抑制 随着计算机技术,特别是网络技术的飞速发展,IT技术在弱电工程领域的广泛应用,IT设备日益精密、复杂,使得电子干扰问题日趋严峻。它可使系统的稳定性、可靠性降低,功能失效,甚至导致系统完瘫痪和设备损坏。特别是EMI/RFI(电磁干扰/射频干扰)问题,已成为近几年弱电工程领域的焦点。 1、电磁干扰分类和特性 生活中电磁干扰无处不在,其干好错综复杂。通常我们把电磁干扰主要划分为电磁干扰(EMI)、射频干扰(RFI)和电磁脉冲(EMP)三种,根据其来源可分为外界和内部两种,严格的说所有电子运行的元件均可看作干扰源。本文中所提EMI是对周围电磁环境有较强影响的干扰;RFI则从属于EMI;EMP 是一种瞬态现象,它可由系统内部原因(电压冲击、电源中断、电感负载转换等)或外部原因(闪电等)引起,能耦合到任何导线上,如电源线和通信电缆等,而与这些导线相连的电子系统可能受到瞬时严重干扰或使系统内的电子电路永久性损坏。图 1 给出了常见 EMI/RFI 的干扰源及其频率范围。

1.1 EMI特性分析 在电子系统设计中,应从三个方面来考虑电磁干扰问题:首先是电子系统产生和发射干扰的程度;其次是电子系统在强度为 1~10 V/m、距离为 3 米的电磁场中的抗扰特性;第三是电子系统内部的干扰问题。利用干扰三要素分析与EMI相关的问题需要把握EMI的五个关键因素,这五个关键因素是频率、幅度、时间、阻抗和距离。 在EMI分析中的另一个重要参数是电缆的尺寸、导线及护套,这是因为,当EMI成为关键因素时,电缆相当于天线或干扰的传输器,必须考虑其物理长度与屏蔽问题。 1.2 RFI特性分析 无线电发射源无处不在,如无线电台、移动通信、发电机、电动机、电锤等等。所有这些电子活动都会影响电子系统的性能。无论RFI的强度和位置如何,电子系统对RFI必须有一个最低的抗扰度。在通信、无线电工程中,抗扰度定义为设备承受每单位RFI功率强度的敏感度。从“干扰源—耦合途径—接收器”的观点出发,电场强度E 是发射功率、天线增益和距离的函数,即 E=5.5· P·G d 式中P为发送功率(mW/cm2),G为天线增益,d为电路或系统距干扰源的距离(m)。 由于模拟电路一般在高增益下运行,对RF场比数字电路更为敏感,因此,必须解决μV级和mV级信号的问题;对于数字电路,由于它具有较大的信号摆动和噪声容限,所以对RF场的抑制力更强。 1.3 干扰途径 任何干扰问题可分解为干扰源、干扰接收器和干扰的耦合途径三个方面,即所谓的干扰三要素。如表 2 所示。 表2 干扰源耦合途径干扰类型接收器 共地阻抗传导干扰 辐射场到互连电缆(共模)辐射干扰 微控制器辐射场到互连电缆(差模)辐射干扰 有源器件电缆间串扰(电容效应)感应干扰微控制器 静电放电电缆间串扰(电感效应)感应干扰通信接收器 通信发射机电缆间串扰(漏电导)传导干扰有源器件 电源电缆间串扰(场耦合)辐射干扰其他电子系统扰动电源线到机箱传导干扰 雷电辐射场到机箱辐射干扰

开关电源中电磁干扰的产生及其抑制 摘要:电磁干扰对开关电源的效率和安全性及使用的影响日益成为人们关注的热点。本文分析了开关电源中电磁干扰产生的原因和传播的路径,并提出了抑制干扰的有效措施。 关键词:开关电源、电磁干扰、耦合通道、电磁屏蔽 1 引言 电磁兼容EMC是英文electro magnetic compatibility 的缩写。它包括两层含义,一是设备在工作中产生的电磁辐射必须限制在一定水平内,二是设备本身要有一定的抗干扰能力,它必须具备三个要素:干扰源、耦合通道、敏感体。给电子线路供电的开关电源对干扰的抑制对保证电子系统的正常稳定运行具有重要意义。本文通过分析开关电源中的干扰源和耦合通道,提出了抑制干扰的有效措施。并提出了开关电源中开关变压器的设计和制作方法。 2 开关电源中的干扰源和耦合通道 开关电源首先将工频交流电整流为直流电,然后经过开关管的控制变为高频,最后经过整流滤波电路输出,得到稳定的直流电压,因此,自身含有大量的谐波干扰。同时,由于变压器的漏感和输出二极管的反向恢复电流造成的尖峰,都会产生不同程度的电磁干扰。开关电源中的干扰源主要集中在电压、电流变化大(即dV/dt或dI/dt很大)的元器件上,尤其是开关管、输出二极管和高频变压器等。同时,杂散电容会将电网的噪声传导到电子系统的电源而对电子线路的工作产生干扰。 这里我们来分析一下几种干扰产生的原因及其耦合的路径。 2.1输入整流滤波电路产生的谐波干扰 开关电源输入端普遍采用桥式整流,电容滤波电路。由于整流二极管的非线性和滤波电容的储能作用,使得输入电流i成为一个时间很短、峰值很高的周期性尖峰电流,如图1所示。这种畸变的输入电流,它除了基波外,还含有丰富的高次谐波分量。

电磁干扰及常用的抑制技术 摘要:各种干扰是机电一体化系统和装置出现瞬时故障的主要原因。电磁兼容性设计是目前电子设备及机电一体化系统设计时考虑的一个重要原则,它的核心是抑制电磁干扰。电磁干扰的抑制要从干扰源、传播途径、接收器三个方面着手,切断干扰耦合的途径,干扰的影响也将被消除。常用的方法有滤波、降低或消除公共阻抗、屏蔽、隔离等。 关键词:电磁干扰干扰抑制屏蔽接地 1.电磁干扰 电磁干扰(electro magnetic interference,EMI)是指系统在工作过程中出现的一些与有用信号无关的、并且对系统性能或信号传输有害的电气变化现象。构成电磁干扰必须具备三个基本条件:①存在干扰源;②有相应的传输介质;③有敏感的接收元件。只要除去其中一个条件,电磁干扰就可消除,这就是电磁抑制技术的基本出发点。 1.1 电磁干扰的分类 常见的各种电磁干扰根据干扰的现象和信号特征不同有以下分类方法。 1、按其来源分类 (1) 自然干扰。 自然干扰是指由于大自然现象所造成的各种电磁噪声。 (2) 人为干扰。

由于电子设备和其他人工装置产生的电磁干扰。 2、按干扰功能分类 (1) 有意干扰。 有意干扰是指人为了达到某种目的而有意识制造的电磁干扰信号。这是当前电子战的重要手段。 (2) 无意干扰。 无意干扰是指人在无意之中所造成的干扰,如工业用电、高频及微波设备等引起的干扰等。 3、按干扰出现的规律分类 (1) 固定干扰。 多为邻近电气设备固定运行时发出的干扰。 (2) 半固定干扰。 偶尔使用的设备(如行车、电钻等)引起的干扰。 (3) 随机干扰。 无法预计的偶发性干扰。 4、按耦合方式分类 (1) 传导耦合干扰。 传导耦合是指电磁噪声的能量在电路中以电压或电流的形式,通过金属导线或其他元件(如电容器、电感器、变压器等)耦合到被干扰设备(电路)。 (2) 辐射耦合干扰。 电磁辐射耦合是指电磁噪声的能量以电磁场能量的形式,通过空

电磁干扰的屏蔽方法 EMC问题常常是制约中国电子产品出口的一个原因,本文主要论述EMI的来源及一些非常具体的抑制方法。 电磁兼容性(EMC)是指“一种器件、设备或系统的性能,它可以使其在自身环境下正常工作并且同时不会对此环境中任何其他设备产生强烈电磁干扰(IEEEC63.12-1987)。”对于无线收发设备来说,采用非连续频谱可部分实现EMC 性能,但是很多有关的例子也表明EMC并不总是能够做到。例如在笔记本电脑和测试设备之间、打印机和台式电脑之间以及蜂窝电话和医疗仪器之间等都具有高频干扰,我们把这种干扰称为电磁干扰(EMI)。 EMC问题来源 所有电器和电子设备工作时都会有间歇或连续性电压电流变化,有时变化速率还相当快,这样会导致在不同频率内或一个频带间产生电磁能量,而相应的电路则会将这种能量发射到周围的环境中。 EMI有两条途径离开或进入一个电路:辐射和传导。信号辐射是通过外壳的缝、槽、开孔或其他缺口泄漏出去;而信号传导则通过耦合到电源、信号和控制线上离开外壳,在开放的空间中自由辐射,从而产生干扰。 很多EMI抑制都采用外壳屏蔽和缝隙屏蔽结合的方式来实现,大多数时候下面这些简单原则可以有助于实现EMI屏蔽:从源头处降低干扰;通过屏蔽、过滤或接地将干扰产生电路隔离以及增强敏感电路的抗干扰能力等。EMI抑制性、隔离性和低敏感性应该作为所有电路设计人员的目标,这些性能在设计阶段的早期就应完成。 对设计工程师而言,采用屏蔽材料是一种有效降低EMI的方法。如今已有多种外壳屏蔽材料得到广泛使用,从金属罐、薄金属片和箔带到在导电织物或卷带上喷射涂层及镀层(如导电漆及锌线喷涂等)。无论是金属还是涂有导电层的塑料,一旦设计人员确定作为外壳材料之后,就可着手开始选择衬垫。 金属屏蔽效率

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.电梯检验中电磁干扰的分析及预防措施正式版

电梯检验中电磁干扰的分析及预防措 施正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 随着电梯的广泛应用,电梯的安全运行也日益成为相关单位所关注的重点。电梯的控制系统是电梯运行的核心,但是控制系统很容易受到电磁干扰的影响而发生故障或是事故,所以必须要对电梯采取措施以消除所受到的电磁干扰。 电梯的控制系统采用变频器等电力电子器件,尤其是高频开关器件的应用,这些电力电子装置在工作时,因为其电压和电流的波形都是在非常短的时间内上升和下降的,这些具有陡变沿的脉冲信号会产生很强的电磁干扰。电力电子装置的高频

化和在容量化不仅导致器件所承受到的电应力增加和开关损耗增加,而且会产生难以抑制的宽带电磁干扰,威胁到电梯安全运行本身及至与其相关的其他电子设备的正常工作。 电梯控制系统中的电磁干扰 当前的电梯控制系统通常都是采用调压调频控制,具有运行性能好、节约能源,调速性能好的优点。归纳起来通常有以下4种情况的电磁干扰: (1)工频谐波干扰。变频器的功能是将工频电流通过整流电路转换成直流电流,然后通过逆变电路,把整流后的直流电逆变为频率和电压可变的交流电。由于变频器中大量使用了三极管、智能模块等

摘要:本文主要介绍了对电气设备中继电器及其开关触点干扰抑制的机理,提出了抑制干扰的有效措施。 关键词:继电器电磁干扰分析抑制 1前言 随着科学技术的飞速发展,电子、电力电子、电气设备应用越来越广泛,它们在运行过程中会产生较强的电磁干扰和谐波干扰。其中,电磁干扰具有很宽的频率范围(从几百Hz 到MHz),又有一定的幅度,经过传导和辐射会污染电磁环境,对电子设备造成干扰,有时甚至危及操作人员的安全。特别是大功率中、短波广播发射中心,其周围电磁环境尤为复杂,要想保证设备安全稳定运行,电子设备及电源必须具有更高的电磁兼容性。 2电磁干扰的抑制 电磁干扰EMI(Electromagnetic Interference)是指由无用信号或电磁骚扰(噪声)对有用电磁信号的接收或传输所造成的损害。一个系统或系统内,某一线路受到电磁干扰的程度可以表示为如下关系式: N=G×C/I 其中:G为噪声源强度; I为受干扰电路的敏感程度;

C为噪声通过某种途径传导受干扰处的耦合因素。 从上式可以看出,电磁干扰抑制的技术就是围绕这三个要素所采取的各种措施,归纳起来就是: (1)抑制电磁干扰源; (2)切断电磁干扰耦合途径; (3)降低电磁敏感装置的敏感性。 2.1抑制电磁干扰源 首先必须确定干扰源在何处,越靠近干扰源的地方采取措施抑制效果越好,一般来说,电流电压瞬变的地方(即di/dt或du/dt)即是干扰源,如:继电器开合、电容充放电、电机运转、集成电路开关工作等都可能成为干扰源。另外,市电并非理想的50Hz正弦波,其中充满各种频率噪声,也是不可忽视的干扰源。 抑制干扰源就是尽可能的减小di/dt或du/dt,这是抗干扰设计时最优先和最重要的原则。减小di/dt的干扰源,主要是在干扰回路串联电感或电阻以及增加续流二极管来实现;减小du/dt的干扰源,则是通过在干扰源两端并联电容来实现。 抑制方法通常采用低噪声电路、瞬态抑制电路、稳压电路等,所选用的器件应尽可能采用低噪声、高频特性好、稳定性高的电子元件,特别要注意,抑制电路中不适当的器件选择可能会产生新的干扰源。

弱电工程中电磁干扰及其抑制方法的研究 (洲坝通信工程方宏坤 151120) 【摘要】在弱电工程应用领域,强电与弱电交叉耦合,电磁干扰(EMI)错综复杂,严重影响弱电系统的稳定性和安全性。本文详细介绍了 EMI 产生的原因、分析EMI/RFI的特性,及其传输途径和危害,利用电磁理论和工程实践,分析并提出了一些在弱电工程领域行之有效的 EMI 抑制方法。 【关键词】弱电电磁干扰(EMI)射频干扰(RFI)干扰抑制 随着计算机技术,特别是网络技术的飞速发展,IT技术在弱电工程领域的广泛应用,IT设备日益精密、复杂,使得电子干扰问题日趋严峻。它可使系统的稳定性、可靠性降低,功能失效,甚至导致系统完瘫痪和设备损坏。特别是EMI/RFI(电磁干扰/射频干扰)问题,已成为近几年弱电工程领域的焦点。 1、电磁干扰分类和特性 生活中电磁干扰无处不在,其干好错综复杂。通常我们把电磁干扰主要划分为电磁干扰(EMI)、射频干扰(RFI)和电磁脉冲(EMP)三种,根据其来源可分为外界和部两种,严格的说所有电子运行的元件均可看作干扰源。本文中所提EMI是对周围电磁环境有较强影响的干扰;RFI则从属于EMI;EMP 是一种瞬态现象,它可由系统部原因(电压冲击、电源中断、电感负载转换等)或外部原因(闪电等)引起,能耦合到任何导线上,如电源线和通信电缆等,而与这些导线相连的电子系统可能受到瞬时严重干扰或使系统的电子电路永久性损坏。图 1 给出了常见 EMI/RFI 的干扰源及其频率围。 1.1 EMI特性分析

在电子系统设计中,应从三个方面来考虑电磁干扰问题:首先是电子系统产生和发射干扰的程度;其次是电子系统在强度为 1~10 V/m、距离为 3 米的电磁场中的抗扰特性;第三是电子系统部的干扰问题。利用干扰三要素分析与EMI相关的问题需要把握EMI的五个关键因素,这五个关键因素是频率、幅度、时间、阻抗和距离。 在EMI分析中的另一个重要参数是电缆的尺寸、导线及护套,这是因为,当EMI成为关键因素时,电缆相当于天线或干扰的传输器,必须考虑其物理长度与屏蔽问题。 1.2 RFI特性分析 无线电发射源无处不在,如无线电台、移动通信、发电机、电动机、电锤等等。所有这些电子活动都会影响电子系统的性能。无论RFI的强度和位置如何,电子系统对RFI必须有一个最低的抗扰度。在通信、无线电工程中,抗扰度定义为设备承受每单位RFI功率强度的敏感度。从“干扰源—耦合途径—接收器”的观点出发,电场强度E 是发射功率、天线增益和距离的函数,即 E=5.5·√P·G d 式中P为发送功率(mW/cm2),G为天线增益,d为电路或系统距干扰源的距离(m)。 由于模拟电路一般在高增益下运行,对RF场比数字电路更为敏感,因此,必须解决μV级和mV级信号的问题;对于数字电路,由于它具有较大的信号摆动和噪声容限,所以对RF场的抑制力更强。 1.3 干扰途径 任何干扰问题可分解为干扰源、干扰接收器和干扰的耦合途径三个方面,即所谓的干扰三要素。如表 2 所示。 表2 干扰源耦合途径干扰类型接收器 共地阻抗传导干扰 辐射场到互连电缆(共模)辐射干扰 微控制器辐射场到互连电缆(差模)辐射干扰 有源器件电缆间串扰(电容效应)感应干扰微控制器 静电放电电缆间串扰(电感效应)感应干扰通信接收器 通信发射机电缆间串扰(漏电导)传导干扰有源器件 电源电缆间串扰(场耦合)辐射干扰其他电子系统扰动电源线到机箱传导干扰 雷电辐射场到机箱辐射干扰 设备到设备辐射辐射干扰

浅谈电磁辐射的防护技术与措施 摘要:电磁辐射对人体具有不同程度的危害,本文阐述了电磁辐射的防护技术、设备和措施。 关键词:电磁辐射防护技术措施 电磁辐射又称电子烟雾,是一种复合的电磁波,以相互垂直的电场和磁场随时间的变化而传递能量。人体生命活动包含一系列的生物电活动,这些生物电对环境的电磁波非常敏感,因此,电磁辐射可以对人体造成影响和损害,如头晕、失眠、健忘等,严重者甚至导致心血管疾病、糖尿病、癌突变等,同时,还会影响通讯信号、破坏建筑物和电器设备以及植物的生存等,必须采取措施进行防护。 电磁辐射防护的出发点就是要减低电磁辐射对人们的正常生活的影响,更重要的是,要减少其对人们身体健康的危害。 一、电磁辐射的防护技术 屏蔽防护技术 屏蔽防护技术的目的是采用一定的技术手段,将电磁辐射的作用和影响限制在指定的空间之内,屏蔽防护技术是目前使用最为广泛的电磁辐射防护技术。 电磁辐射的屏蔽防护技术须采用合适的屏蔽材料,一般认为,铜、铝等金属材料宜用作屏蔽体以隔离磁场和屏蔽电场。专家的研究表明,铝箔纸及铝箔纸加太空棉对高频电磁场的电场分量和磁场分量之屏蔽效果十分显著。 吸收防护技术 吸收防护技术是将根据匹配原理与谐振原理制造的吸收材料,置于电磁场中,用以吸收电磁波的能量并转化为热能或者其他能量,从而达到防护目的的技术。采用吸收材料对高频段的电磁辐射,特别是微波辐射与泄露抑制,效果良好。 接地防护技术 接地防护技术的作用就是将在屏蔽体内由于应生成的射频电流迅速导入大地,使屏蔽体本身不致再成为射频的二次辐射源,从而保证屏蔽作用的高效率。射频防护接地情况的好坏,直接关系到防护效果。射频接地的技术要求有:①射频接地电阻要最小;②接地极一般埋设在接地井内;③接地线与接地极以用铜材为好;④接地极的环境条件要适当。

485通信中干扰抑制方法 RS-485匹配电阻 RS-485就是差分电平通信,在距离较长或速率较高时,线路存在回波干扰,此时要在通信线路首末两端并联120Ω匹配电阻。推荐在通信速率大于19、2Kbps或线路长度大于500米时,才考虑加接匹配电阻。 RS-485接地 RS-485通信双方的地电位差要求小于1V,所以建议将两边RS-485接口的信号地相连,注意信号地不要接大地。 还有,就就是采用隔离措施 变频器应用中的干扰抑制措施 在进线侧加装电抗器,可以抑制变频器产生的谐波对电网的干扰。 输出侧不能加吸收电容,因为会导致变频器过电流时延迟过电流保护动作,只能加电抗器,以改善功率因数。 避免变频器的动力线与信号线平行布线与集束布线,应分散布线。检测器的连接线、控制用信号线要使用双绞屏蔽线。变频器、电机的接地线应接到同一点上。在大量产生噪声的机器上装设浪涌抑制器,加数据线滤波器到信号线上。将检测器的连接线、控制用信号线的屏蔽层用电缆金属夹钳接地。 信号线与动力线使用屏蔽线并分别套入金属管后,效果更好。 容易受干扰的其它设备的信号线,应远离变频器与她的输入输出线。 如何解决中频炉的谐波干扰

中频炉在使用中产生大量的谐波,导致电网中的谐波污染非常严重。谐波使电能传输与利用的效率降低,使电气设备过热,产生振动与噪声,并使其绝缘老化,使用寿命降低,甚至发生故障或烧毁;谐波会引起电力系统局部并联谐振或串联谐振,使谐波含量放大,造成电容补偿设备等设备烧毁。谐波还会引起继电器保护与自动装置误动作,使电能计量出现混乱。对于电力系统外部,谐波会对通信设备与电子设备产生严重干扰,因而,改善中频炉电力品质成为应对的主要着力点。 滤除中频炉系统谐波的传统方法就是LC滤波器,LC滤波器就是传统的无源谐波抑制装置,由滤波电容器、电抗器与电阻器适当组合而成,与谐波源并联,除起滤波作用外,还兼顾无功补偿的需要。这种滤波器出现最早,成本比较低,但同时存在一些较难克服的缺点,比如只能针对单次谐波,容易产生谐波共振,导致设备损毁,随着时间谐振点会漂移,导致谐波滤除效果越来越差。同时,这一方式无法应对瞬变、浪涌与高次谐波,存在节能的漏洞。 谐波抑制的另一个比较新的方法就是采用有源电力滤波器(Active Power Filter--APF)。它就是一种电力电子装置,其基本原理就是从补偿对象中检测出谐波电流,由补偿装置产生一个与该谐波电流大小相等而极性相反的补偿电流,从而使电网电流只含基波分量。这种滤波器能对频率与幅值都变化的谐波进行跟踪补偿,且补偿特性不受电网阻抗的影响,因而受到广泛的重视,并且已在日本等国获得广泛应用。但有源电力滤波器成本高昂,价格昂贵,投资回报期长,大多数企业难以承受。 MF-Saver吸收融合了LC技术与APF技术的优点,同时引入TOPSPARK G5的核心技术,扬长避短,创造性地解决了上述技术的不足,以独特的方式为中频炉环保节能提供了更有效的解决方案。

电磁干扰及常用的抑制技术 刘宇媛 哈尔滨工程大学 摘要:各种干扰是机电一体化系统和装置出现瞬时故障的主要原因。电磁兼容性设计是目前电子设备及机电 一体化系统设计时考虑的一个重要原则,它的核心是抑制电磁干扰。电磁干扰的抑制要从干扰源、传播途径、接收器三个方面着手,切断干扰耦合的途径,干扰的影响也将被消除。常用的方法有滤波、降低或消除公共阻抗、屏蔽、隔离等。 关键词:电磁干扰干扰抑制屏蔽接地 1.电磁干扰 电磁干扰(electro magnetic interference,EMI)是指系统在工作过程中出现的一些与有用信号无关的、并且对系统性能或信号传输有害的电气变化现象。构成电磁干扰必须具备三个基本条件:①存在干扰源;②有相应的传输介质;③有敏感的接收元件。只要除去其中一个条件,电磁干扰就可消除,这就是电磁抑制技术的基本出发点。 1.1 电磁干扰的分类 常见的各种电磁干扰根据干扰的现象和信号特征不同有以下分类方法。 1、按其来源分类(1) 自然干扰。自然干扰是指由于大自然现象所造成的各种电磁噪声。 (2) 人为干扰。由于电子设备和其他人工装置产生的电磁干扰。 2、按干扰功能分类 (1) 有意干扰。有意干扰是指人为了达到某种目的而有意识制造的电磁干扰信号。这是当前电子战的重要手段。 (2) 无意干扰。无意干扰是指人在无意之中所造成的干扰,如工业用电、高频及微波设备等引起的干扰等。 3、按干扰出现的规律分类 (1) 固定干扰。多为邻近电气设备固定运行时发出的干扰。 (2) 半固定干扰。偶尔使用的设备(如行车、电钻等)引起的干扰。 (3) 随机干扰。无法预计的偶发性干扰。 4、按耦合方式分类 (1) 传导耦合干扰。传导耦合是指电磁噪声的能量在电路中以电压或电流的形式,通过金属导线或其他元件(如电容器、电感器、变压器等)耦合到被干扰设备(电路)。 (2) 辐射耦合干扰。电磁辐射耦合是指电磁噪声的能量以电磁场能量的形式,通过空间辐射传播,耦合到被干扰设备(或电路)。 1.2 电磁噪声耦合途径 干扰源对电子设备的干扰是通过一定耦合形式进行的,无论是内部干扰或外部干扰,都是通过“路”(传输线路或电路)或“场”(静电场或交变电磁场)耦合到被干扰设备中的。 1、电磁噪声传导耦合 (1)直接传导耦合。电导性直接传导耦合最简单、最常见,但它也是最易被人们忽视的一种耦合方式。在考虑电磁兼容性问题时,必须考虑导线不但有电阻足,而且有电感L,漏电阻R,以及杂散电容C。在实际使用中尤其是频率比较高时,这些分布参数对信号的传输有着十分重要的影响。如何考虑分布参数的影响与传输线的长度密切相关。根据传输线的长度与传输信号频率的关系可把传输线分为长线和短线,对短信号线不必进行阻抗匹配,而对长信号线应在终端进行阻抗匹配。 (2)公共阻抗耦合。当干扰源的输出回路与被干扰电路存在一个公共阻抗时,两者之间就会产生公共阻抗耦合。干扰源的电磁噪声将会通过公共阻抗耦合到被干扰电路而产生干扰。所谓“公共阻抗”通常不是人们故意接人的阻抗,而是由公共地线和公共电源线的引线电感所

浅谈电子设备的电磁干扰与防护措施 摘要:本文从电子产品的各种电磁干扰、馈线地线干扰及静电几个方面进行分析讨论,进而得出如何对电子产品进行电磁干扰的屏蔽、抑制等防护措施。从而保证电子产品正常地工作。 关键词:电磁干扰危害屏蔽抑制防护 引言 电子设备工作时,常会受到来自各种因素的电磁干扰。这样就使得电磁干扰日趋严重,而由此带来了电磁干扰的防护问题也变的尤其重要。 一、电子产品电磁干扰分类及危害 在电子产品的外部和内部存在着各种电磁干扰。外部干扰是指除电子产品所要接收的信号以外的外部电磁波对产品的影响。干扰会影响或破坏产品的正常工作。它带来的危害很多,比如:破坏无线电通信的正常工作,影响电声和电视系统。如在许多大型机场,由于手机发射台等大功率电磁信号的干扰,而影响飞机的正常起降等。为了保证电子产品正常地工作,就需要防止来自产品外部和内部的各种电磁干扰。 那么抑制电磁干扰的措施就是:屏蔽。屏蔽就是用导电或导磁材料制成的用以抑制电场、磁场及电磁场干扰的盒、壳、板和栅、管等称为屏蔽。屏蔽可分为:电屏蔽、磁屏蔽、电磁屏蔽。 二、电场的屏蔽 电场的屏蔽是为了抑制寄生电容耦合(电场耦合),隔离静电或电场干扰。寄生电容耦合:由于产品内的各种元件和导线都具有一定电位,高电位导线相对的低电位导线有电场存在,也即两导线之间形成了寄生电容耦合。通常把造成影响的高电位叫感应源,而被影响的低电 位叫受感器。实际上凡是能幅射电磁能量并影响其它电路工作的都称为感应源(或干扰源),而受到外界电磁干扰的电路都称为受感器。电场屏蔽的最简单的方法,就是在感应源与受感器之间加一块接地良好的金属板,就可以把感应源与受感器之间的寄生电容短接到地,达到屏蔽的目的。 三、磁场的屏蔽 磁场的屏蔽主要是为了抑制寄生电感耦合(也叫磁耦合)。磁场屏蔽随着工作频率不同所采用的磁屏蔽材料和磁屏蔽原理也不同。恒定磁场和低频磁场的屏蔽。对于恒定磁场和低频(低于100kHZ)磁场采用导磁率高的铁磁性材料做屏蔽物。其原理是利用铁磁材料的高导磁率对干扰磁场进行分路。四、电磁场的屏蔽 除了静电场和恒定磁场外,电场和磁场总是同时出现的。电磁场的屏蔽就是对高频交变电磁场的屏蔽。从上面电场屏蔽和高频磁场屏蔽的讨论中可以看出,只要将高频磁场的屏蔽物良好地接地,就能同时达到电场屏蔽的要求,即达到电场和磁场同时屏蔽的目的。使用导电良好的屏蔽材料,如铝板、铜板、铜箔或在塑料上镀镍或铜,利用它们对干扰电磁波的反射、吸收和多次反射作用,衰减干扰电磁场的能量,达到屏蔽效果。 五、屏蔽的结构形式与安装 1.线圈的屏蔽,圈屏蔽罩的结构。线圈屏蔽罩的结构既要满足屏蔽要求,又要尽量减小对线圈参数的影响,并且还应在允许的体积范围之内。为了使屏蔽线圈的品质因数下降不超过10%,电感量减小不超过15-20%,圆形屏蔽罩的直径和高度应足够大。在同样的空间位置上安装方形屏蔽罩的效果比圆形的为好。屏蔽罩上缝隙、切口的方向,必须注意不切断涡流的方向,最好是避免有缝隙和切口。 2.变压器的屏蔽。(1)变压器的屏蔽结构。因为铁芯起着集中磁通的作用,所以变压器的铁芯本身就是一个磁屏蔽物。若要进一步减小漏磁通的影响,则应采取屏蔽措施。(2)电源变压器。电子产品常用交流市电供电,由于电源变压器的初、次级绕组之间存在着寄生电容,因此其它产品在供电电网中产生高频感应电压,就会通过此寄生电容而带进本产品中来产生干扰。为了抑制寄生耦合,往往在初、次级绕组之间垫上一层接地的铜箔作静电屏蔽。但是,此铜箔不应阻碍磁场耦合。因此,铜箔本身不能短路。(3)变压器的安装。①变压器远离放大器。②电源变压器的线圈轴线应与底座垂直放置。③在安装变压器时,不要让硅钢片紧贴底座,应该用非导磁材料将变压器铁芯与底座隔开,以减少铁芯内的

磁环抑制电磁干扰的三要素是什么? 磁环抑制电磁干扰的三要素: 形成电磁干扰的三要素是骚扰源、传播途径和受扰设备,因而,抑制电磁干扰也应该从这三方面入手,采取适当措施,首先应该抑制骚扰源,直接消除干扰原因; 其次是消除骚扰源和受扰设备之间的耦合和辐射,切断电磁干扰的传播途径;第三是提高受扰设备的抗扰能力,减低其对噪声的敏感度,目前抑制干扰的几种措施基本上都是用切断电磁骚扰源和受扰设备之间的耦合通道。 (1)磁环采用屏蔽技术可以有效地抑制开关电源的电磁辐射干扰,即用电导率良好的材料对电场进行屏蔽,用磁导率高的材料对磁场进行屏蔽,屏蔽有两个目的,一是限制内部辐射的电磁能量泄漏出,二是防止外来的辐射干扰进入该内部区域,其原理是利用屏蔽体对电磁能量的反射、吸收和引导作用。 (2)接地就是在两点间建立传导通路,以便将电子设备或元器件连接到某些叫作“地”的参考点上,接地是开关电源设备抑制电磁干扰的重要方法,电源某些部分与大地相连可以起到抑制干扰的作用,在电路系统设计中应遵循“一点接地”的原则,如果形成多点接地,会出现闭合的接地环路,当磁力线穿过该环路时将产生磁感应噪声。 (3)滤波是抑制传导干扰的有效方法,磁环在设备或系统的电磁兼容设计中具有极其重要的作用,EMI滤波器作为抑制电源线传导干扰的重要单元,可以抑制来自电网的干扰对电源本身的侵害,也可以抑制由开关电源产生并向电网反馈的干扰。 磁环的主要使用方法有几点? 磁环专用于电源线、信号线等多股线缆上的EMI干扰抑制,包括电源线上的噪声和尖峰干扰,同时具有吸EMI吸收磁环收静电脉冲能力,使电子设备达到电磁兼容(EMI/EMC 和静电放电的相应国际规范,使用时可将一根多芯电缆或一束多股线缆穿于其中。多穿一次可加强其效果,通常用25MHz和100MHz频率点的阻抗值来衡量磁环磁珠的吸收特性。 镍锌抗干扰磁环的吸收干扰能力是用其阻抗特性来表征的低频段呈现非常低的感性阻抗值,磁环不影响数据线或信号线上有用信号的传输,高频段,约为10MHz左右开始,阻抗增大,其感抗成分保持很小,电阻性份量却迅速增加,将高频段EMI干扰能量以热能形式吸收耗散,通常用两个关键点频率25MHz和100MHz处电阻值来标定EMI吸收磁环/磁珠的吸收特性。 磁环的使用方法

2021年电梯检验中电磁干扰的分析及预防措施 Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0918

2021年电梯检验中电磁干扰的分析及预防 措施 随着电梯的广泛应用,电梯的安全运行也日益成为相关单位所关注的重点。电梯的控制系统是电梯运行的核心,但是控制系统很容易受到电磁干扰的影响而发生故障或是事故,所以必须要对电梯采取措施以消除所受到的电磁干扰。 电梯的控制系统采用变频器等电力电子器件,尤其是高频开关器件的应用,这些电力电子装置在工作时,因为其电压和电流的波形都是在非常短的时间内上升和下降的,这些具有陡变沿的脉冲信号会产生很强的电磁干扰。电力电子装置的高频化和在容量化不仅导致器件所承受到的电应力增加和开关损耗增加,而且会产生难以抑制的宽带电磁干扰,威胁到电梯安全运行本身及至与其相关的其他电子设备的正常工作。

电梯控制系统中的电磁干扰 当前的电梯控制系统通常都是采用调压调频控制,具有运行性能好、节约能源,调速性能好的优点。归纳起来通常有以下4种情况的电磁干扰: (1)工频谐波干扰。变频器的功能是将工频电流通过整流电路转换成直流电流,然后通过逆变电路,把整流后的直流电逆变为频率和电压可变的交流电。由于变频器中大量使用了三极管、智能模块等电力电子器件,变频器以断续的脉冲方式从电网吸收连续的正统波能量。这种脉冲电流在电网阻抗上形成了脉动的压降叠加在工频电压上,造成了电网电压产生畸变。对于同一供电系统的其他用电设备,特别是对电梯的控制系统来说是很强的干扰源。 (2)浪涌干扰。当有感应电或是雷电进入到电梯系统,或者与电梯共用电源系统的其他大型设备的接通和断开瞬间,都有可能在电梯的电源系统中形成浪涌干扰。这是一种能量比较大的干扰,具有较高的幅度和较陡的电压上升速率。这种高能量的浪涌干扰,对电梯的控制系统有着极大的威胁,会使电梯的控制系统出现指令性

RH类磁环(镍锌磁环)产品主要应用于电脑周边线、电源线、打印机线、显示器、数码相机、通讯设备等方面。 T 类磁环(锰锌磁环) T型磁芯只要用于滤波、电感线圈和变压器。 铁氧体(铁氧体磁环-铁氧体磁珠)在抑制电磁干扰(EMI)中的应用 用铁氧体磁性材料抑制电磁干扰(EMI)是经济简便而有效的方法,已广泛应用于计算机等各种军用或民用电子设备。那么什么是铁氧体呢如何选择,怎样使用铁氧体元件呢这篇文章将对这些问题作一简要介绍。 一、什么是铁氧体抑制元件 铁氧体是一种立方晶格结构的亚铁磁性材料,它的制造工艺和机械性能与陶瓷相似。但颜色为黑灰色,故又称黑磁或磁性瓷。铁氧体的分子结构为MO·Fe2O3,其中MO为金属氧化物,通常是MnO或ZnO。 衡量铁氧体磁性材料磁性能的参数有磁导率μ,饱和磁通密度Bs,剩磁Br和矫顽力Hc等。 对于抑制用铁氧体材料,磁导率μ和饱和磁通密度Bs是最重要的磁性参数。磁导率定义为磁通密度随磁场强度的变化率。 μ=△B/△H 对于一种磁性材料来说,磁导率不是一个常数,它与磁场的大小、 频率的高低有关。当铁氧体受到一个外磁场H作用时,例如当电流 流经绕在铁氧体磁环上的线圈时,铁氧体磁环被磁化。随着磁场H 的增加,磁通密度B增加。当磁场H场加到一定值时,B值趋于平 稳。这时称作饱和。对于软磁材料,饱和磁场H只有十分之几到几 个奥斯特。随着饱和的接近,铁氧体的磁导率迅速下降并接近于空 气的导磁率(相对磁导率为1)如图1所示。 图1 铁氧体的B-H曲线铁氧体的磁导率可以表示为复数。实数部分μ'代表无功磁导率, 它构成磁性材料的电感。虚数部分μ"代表损耗,如图2所示。 μ=μ'-jμ"图2 铁氧体的复数磁导率 磁导率与频率的关系如图3所示。在一定的频率范围内μ'值(在某一磁场下的磁导率)保持不变,然后随频率的升高磁导率μ'有一最大值。频率再增加时,μ'迅速下降。代表材料损耗的虚数磁导率μ"在低频时数值较小,随着频率增加,材料的损耗增加,μ"增加。如图3所示,图中tanδ=μ"/μ' 图3 铁氧体磁导率与频率的关系 图4 铁氧体抑制元件的等效电路(a)和阻抗矢量图(b) 二、铁氧体抑制元件的阻抗和插入损耗 当铁氧体元件用在交流电路时,铁氧体元件是一个有损耗的电感器,它的等效电路可视为由电感L和损耗电阻R组成的串联电路,如图4所示。 铁氧体元件的等效阻抗Z是频率的函数Z(f)=R(f)+jωL(f)=Kωμ"(f)+jKωμ'(f) 式中:K是一个常数,与磁芯尺寸和匝数有关,ω为角频率。

电磁干扰抑制技术 [摘要]介绍了电磁干扰(EMI)的基本概念,围绕电磁干扰三要素,介绍了各种不同的电磁干扰抑制技术以及电磁兼容设计思路,强调了电子产品在设计初即进行EMC研究的重要性。[关键词] 电磁干扰(EMI) 电磁兼容性(EMC) 抑制技术 一、电磁干扰(ElectromagneticInterference, EMI)基本概念 电磁干扰是指由无用信号或电磁骚扰(噪声)对有用电磁信号的接收或传输所造成的损害。 [1]一个系统或系统内某一线路受电磁干扰程度可以表示为如下关系式: N=G×C/I, G:噪声源强度; C:噪声通过某种途径传到受干扰处的耦合因素; I:受干扰电路的敏感程度。 G、C、I这三者构成电磁干扰三要素。电磁干扰抑制技术就是围绕这三要素所采取的各种措施,归纳起来就是三条:一是抑制电磁干扰源;二是切断电磁干扰耦合途径;三是降低电磁敏感装置的敏感性。 二、电磁干扰抑制技术概述 1.抗EMI系统设计技术。 抗EMI系统设计技术是提高电子整机电磁兼容性(EMC)性能的关键所在。因此该技术又称为EMC设计技术。 EMC设计的目的是使电子、电气产品在一定的电磁环境中能正常工作,既满足标准规定的抗干扰极限值要求,在受到一定的电磁干扰时,无性能降级或故障;又满足标准规定的电磁

辐射极限值要求,对电磁环境不构成污染源。因此,EMC是产品的重要性能之一,也是实现产品效能的重要保证。 EMC设计要从分析产品预期的电磁环境、干扰源、耦合途径和敏感部件入手,采用相应的技术措施,抑制干扰源、切断或削弱耦合途径,增强敏感部件的抗干扰能力等。并进行计算机仿真和测试验证。 EMC设计技术包括系统设计、结构设计、材料和元器件的选取以及抗EMI元器件的使用等。其中有源器件的选用十分关键。 EMC设计技术在产品设计的初级阶段就应十分重视,尽可能把80%~90%以上的问题解决在初级阶段。一旦产品批量生产了,发现EMC问题再去解决,就会事倍功半。 2.EMI抑制材料技术。 (1)屏蔽材料。 屏蔽就是利用材料的反射和/或吸收作用,以减少EMI辐射。屏蔽材料的有效填置可减少或清除不必要的缝隙,抑制电磁耦合辐射,降低电磁泄漏和干扰。具有较高导电、导磁性能的材料可作为电磁屏蔽材料,一般要求屏蔽性能达40~60dB。目前常用的屏蔽材料有金属材料和高分子材料两大类。 金属材料按用途又可分为衬垫屏蔽材料和透气性屏蔽材料两种。任何实用的机箱都会有缝隙,由于缝隙的导电不连续性,在该处即产生电磁泄漏。解决的办法是在非永久性搭接处加电磁密封衬垫。如金属丝网衬垫、导电橡胶衬垫、铍铜指形簧片、螺旋管衬垫及橡胶芯衬垫+金属丝网等。任何机箱为了散热透气往往开有小孔,因此引发电磁泄漏,用金属丝网难以达到完全屏蔽效果,需采用波导窗、多层截止波导通风板和泡沫金属等以改善屏蔽效果。由铜或镍及连通的空洞组成、空心金属骨架互连的三维网状结构金属泡沫作屏蔽材料,在10~100MHz范围内,屏蔽性能达90dB,且重量轻、体积小,是很有前途的屏蔽材料。

编号:AQ-JS-09082 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 电梯检验中电磁干扰的分析及 预防措施 Analysis and preventive measures of electromagnetic interference in elevator inspection

电梯检验中电磁干扰的分析及预防 措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 随着电梯的广泛应用,电梯的安全运行也日益成为相关单位所关注的重点。电梯的控制系统是电梯运行的核心,但是控制系统很容易受到电磁干扰的影响而发生故障或是事故,所以必须要对电梯采取措施以消除所受到的电磁干扰。 电梯的控制系统采用变频器等电力电子器件,尤其是高频开关器件的应用,这些电力电子装置在工作时,因为其电压和电流的波形都是在非常短的时间内上升和下降的,这些具有陡变沿的脉冲信号会产生很强的电磁干扰。电力电子装置的高频化和在容量化不仅导致器件所承受到的电应力增加和开关损耗增加,而且会产生难以抑制的宽带电磁干扰,威胁到电梯安全运行本身及至与其相关的其他电子设备的正常工作。

电梯控制系统中的电磁干扰 当前的电梯控制系统通常都是采用调压调频控制,具有运行性能好、节约能源,调速性能好的优点。归纳起来通常有以下4种情况的电磁干扰: (1)工频谐波干扰。变频器的功能是将工频电流通过整流电路转换成直流电流,然后通过逆变电路,把整流后的直流电逆变为频率和电压可变的交流电。由于变频器中大量使用了三极管、智能模块等电力电子器件,变频器以断续的脉冲方式从电网吸收连续的正统波能量。这种脉冲电流在电网阻抗上形成了脉动的压降叠加在工频电压上,造成了电网电压产生畸变。对于同一供电系统的其他用电设备,特别是对电梯的控制系统来说是很强的干扰源。 (2)浪涌干扰。当有感应电或是雷电进入到电梯系统,或者与电梯共用电源系统的其他大型设备的接通和断开瞬间,都有可能在电梯的电源系统中形成浪涌干扰。这是一种能量比较大的干扰,具有较高的幅度和较陡的电压上升速率。这种高能量的浪涌干扰,对电梯的控制系统有着极大的威胁,会使电梯的控制系统出现指令性