宋代的货币

铜钱、铁钱

宋代的金属货币主要是铜钱,部分地区使用铁钱或铜、铁钱兼用。北宋时,川蜀地区产生并使用世界上最早的纸币“交子”,与铁钱、铜钱兼行;南宋时,东南广大地区则是纸币“会子”与铜钱、铁钱兼行。

铜钱作为宋代最主要的货币,每一百文“因(后)汉制,其输官亦用八十或八十五,然诸州私用犹各随俗,至有以四十八钱为百者”。太平兴国二年(977 年)九月“丁酉,诏所在悉用七十七为百”,通常称为“省陌”或“省”,而一百文仍需实数一百钱的称为“足陌”或“足”。但是“悉用七十七为百”,至少到北宋后期只是“官用”的标准。北宋末年东京开封的情况:“都市钱陌,官用七十七,街市通用七十五,鱼、肉、菜七十二陌,金银七十四,珠珍、雇婢妮、买虫蚁六十八,文字五十六陌,行市各有长短使用”;到南宋末年,已是“元都市钱陌用七十七陌,近来民间减作五十陌行市通使”③,大体上反映了宋代铜钱流通区内的普遍情况,铁钱的情况也大体相同。

宋平诸国,通常仍听用旧钱,蜀地原是铜、铁钱兼用,后蜀所铸铁钱精好,每一千铁钱相当于铜钱四百,但自宋灭后蜀,大量铜钱作为“上供”被运往首都开封,而“增铸铁钱易民铜钱”,并禁止铜钱入蜀,后虽不禁止铜钱入蜀,而铁钱只许在蜀地使用,又“令民输租及榷利,每铁钱十纳铜钱一”,商人争相运铜钱入蜀,铜钱一可得铁钱十四。宋朝廷曾采取多种措施在蜀推行铜钱,提高铁钱币值,但由于铜钱缺

乏而无效,遂定以铜钱一当小铁钱十使用。

南唐亦铸铁钱,铜、铁钱兼用。宋自太平兴国二年起采取“于昇(今江苏南京)、鄂(今湖北武汉武昌)、饶(今江西波阳)等州产铜之地大铸铜钱”,及禁止铜钱渡江,待江南地区铜钱日多而“铁钱自当不用,悉熔铸为农器什物”④,江南不久即不再使用铁钱。太平兴国八年又曾一度令福建铸大铁钱,与铜钱并行,每一千铁钱当铜钱七百七十。不久即停铸铁钱,官私所铸铁钱10 万贯,限于本地区使用。

康定元年(1040)宋夏战起,宋朝从兴元府(今陕西汉中)运送西蜀小铁钱至陕西作军费,原只使用铜钱的陕西路开始兼用铁钱。庆历元年(1041)在河东路产铁州、军铸大铁钱,晋州(今山西临汾)积铁铸小铁钱;次年又于晋州、泽州(今晋城)铸大铁钱;差不多同时,在江南的江州(今江西九江)、池州(今安徽贵池)、饶州铸造小铁钱,全部运往陕西。陕西的仪州(今甘肃华亭)、虢州(今河南灵宝)也铸造小铁钱。都以大铁钱一当小铁钱十。庆历五年,河东路的晋州、泽州、石州(今山西离石)、威胜军(今沁县)铸造小铁钱,则使用于本路。次年以小铁钱二当小铜钱一,后改为小铁钱三或五当小铜钱一;以后陕西、河东统一为小铁钱三当小铜钱一。

铜钱、铁钱都是大钱一当小钱十,民间盗熔小钱改铸大钱以取暴利,大钱贬值,改以大钱一当小钱三,盗铸犹能获利,嘉祐四年(1052)又改以大钱一当小钱二,称为当二钱、折二钱,小钱也称小平钱。

③《宋会要辑稿》食货64 之66、69。

④《真文忠公文集》卷7《申御史台并户部照会罢黄镇行铺状》

及注。

由于折二大钱鼓铸精巧,民间盗铸无利可获,币制才稳定,“铁钱、铜钱,市价无二”。吕惠卿在熙宁十年(1077)至元丰三年(1080)任职陕西时,“亲见本路铜、铁钱相兼使用,不闻有轻重之异”。由于铁钱重,“唯有行路,欲将铁钱换铜钱以便赍擎,有每贯(此指一千文足钱)不过加钱二十至五十文”,以后逐渐加多至一千文铜钱换一千四百文铁钱,“至(元祐)八年,始罢铜钱,方加至一贯五百”文,“每欲过铜钱地分者,至用二贯五、六百文方换得铜钱一贯”①。陕西随后即停止使用铜钱,次年十一月又改为铜钱、铁钱兼行。崇宁四年(1105)又诏两广铸小铁钱限两广使用,也成为铜铁钱兼行地区;而陕西于政和起只准使用铁钱。

南宋时,四川地区仍使用铁钱。乾道元年(1165)开始,又在与金朝相邻的两淮、京西、湖北诸路逐渐改为使用铁钱,禁用铜钱,“其铜钱输行在及建康、镇江府”。

宋代除上述地区外都属铜钱使用区,自嘉祐二年改为大铜钱一当小铜钱二称为折二钱,除京都开封府外都流通折二钱,是仅次于小平钱(小铜钱)的主要的流通铜钱。此外,还有折二、折三、折五铜钱、铁钱。北宋末昏君宋徽宗、奸相蔡京当政,自崇宁二年(1103)开始铸造当五(折五)及当十(折十)大铜钱,民间盗铸日多,又命折十钱在荆湖、江南、两浙诸路作折五钱使用。而且同一类钱在不同地区价值不同,如不久后“荆湖、江南、两浙、淮南,(崇宁)重宝钱(原

当十大钱)作当三(即折三);在京、京畿、京东西、河东、河北、陕西、熙作当五”。此后,上述诸路“当十钱仍旧(当十),两浙作当三,江南、淮南、荆湖作当五”,以后又行“当十”大钱,蔡京更多次主持铸造推行夹锡铜钱,更增加了钱币制度的混乱。政和元年(1111)才下诏:“其官私见在当十钱,可并作当三(折三),以为定制”①,混乱局面才稍有改善。南宋除铸小平钱外,也铸折二、折三、折五、当十的铜、铁钱,南宋末甚至铸当百大钱。

宋初,沿后汉制度铸“宋元通宝”钱。太平兴国时,铸“太平通宝”钱,开始了宋代以年号作钱文。淳化元年(990)五月,“又改铸‘淳化元宝’钱,上(太宗)亲书其文,作真、行、草三体。自后,每改元必更铸,以年号元宝为文”,形成系列年号钱。仁宗改元宝元(1038),次年三月铸新年号钱,“文当曰宝元元宝”,因钱文重复,改为“皇宋通宝”,以后改元又恢复“冠以年号如旧”①。年号带宝字而钱文不用年号的,还有南宋宝庆时铸“大宋元宝”、宝祐时铸“皇宋元宝”。北宋末建中靖国时,则因建中为唐代年号而铸“圣宋元宝”。

庆历时所铸当十大钱(后改为折二)钱文为“庆历重宝”,“重宝”通常只作为大钱的钱文,如崇宁时所铸当十大钱(后改为折三)钱文为“崇宁重宝”,南宋的当三大钱“嘉熙重宝”等。“通宝”、“元宝”,原作为小平钱的钱文。北宋中期以后,铜钱、铁钱的大小钱都使用,而南宋嘉定时的铁钱,钱文四字中第三字更有永、兴、安、全等字样。

①《续资治通鉴长编》卷18;《东京梦华录》卷3《都市钱陌》;《梦粱录》卷13《都市钱会》。①《宋史》卷180《食货志·钱币》。

①《续资治通鉴长编》卷512,元符二年七月癸卯。

自宋太宗时“淳化元宝”以真、行、草三体字分别铸造小平钱后,宋代年号钱大多以篆、楷、行、草体中的两种字体,如行、隶或楷、篆等分别铸造完全相同的一种铜钱或铁钱,俗称“对子钱”。南宋中期以后,只用一种字体(后世称为“宋体字”),而且钱背面加铸年数二、十一等,如“淳熙元宝”背文为“十一”,即系淳熙十一年所铸;“绍熙元宝”背文为“二”,即绍熙二年,此钱背文还有“汉”字,是标明为“汉阳监”所铸,不但纪年还纪铸造地。

五代以来的“钱荒”问题。宋代虽然铸钱监不断增多,由初期的7 监(铜钱监4 监、铁钱监3 监)到宋神宗时发展到26 监(铜钱监17 监,铁钱监9监)。每年所铸铜钱也自太祖时7 万贯,逐渐增多,太宗至道时为80 万贯,真宗景德末为183 万贯,仁宗庆历时为300 万贯,到神宗熙宁以后,每年铸铜钱共600 余万贯,达到最高峰。但铜钱的钱“荒”问题仍然严重,直至南宋灭亡,始终没能解决,这是由于辽、西夏及后来的金朝,大量以宋朝铜钱作为货币,自铸的数量很少,加上大量铜钱流向海外,主要是流向日本、东南亚,有的还运往西亚、东北非。

最早的纸币

北宋的交子及钱引一、交子交子的起始,史载:“先是,益(今四川成都)、邛(今邛崃)、嘉(今乐山)、眉(今眉山)等州,岁铸钱(铁钱)五十余万贯,自李顺作乱(淳化四年,993),遂罢铸,民间钱益少,私以交子为市。”这是一种具有纸币某些特性而以铁钱为本

位的代币券,其开始发行的时间,应是李顺起义完全被平定后的二三年间,即咸平元年(998)前后。但到景德二年(1005)时,已是“奸弊百出,狱讼滋多”。益州知州张詠采取在嘉州、邛州增铸大铁钱,以增加货币的流通量,与铜钱、小铁钱“相兼行用,民甚便之”。这次因铁钱缺少而由私人发行的交子,可能即因此而暂时告一段落。可是,到大中“祥符之辛亥(四年)”,“蜀民以铁钱重,私为券,谓之交子,以便贸易,富民十六户主之”。这次则是因铁钱重流通不便,而由私人联合发行的交子,有了具体的记载,是“诸豪以时聚首,同用一色纸印造,印文用屋木人物,铺户押字,各自隐密题号,朱墨间错,以为私记,书填贯,不限多少。收入人户见(现)钱便给交子,无远近行用,动及百万。街市交易,如将交子要取见钱,每贯割落三十文为利”。但其后不几年,即发生“富民资稍衰,不能偿所负,争讼不息”。在官府的干预下,每一贯(一千钱)交子,多的也只得到七八百钱①。这种初期交子票面的数额不定,而且是临时写上的,可以向接受交子的人兑取现钱,最终还可以向发行人兑取现钱。这种铁钱代币券的情况,具有近代“金本位制”时期纸币的一些特性,但更近似于现代欧美各国的“不记名可流通支票”,还不具备纸币的性质。

大中祥符末,转运使薛田请官置交子务,发行官交子而未成。天禧四年(1020)十一月,寇瑊任益州知州后,立即采取令交子户“收闭交子铺”,并且不准再设私人交子铺。天圣元年(1023),薛田接任益州知州后,已是“今街市并无交子行用”,“市肆经营买卖寥索”,直接影响到商业的繁荣。薛田等人认为:“废交子不复用,则贸易非

便,但请官为置(交子)务,禁民私造。”同年十一月二十八日(戊午,1024 年1 月12 日),世界历史上第一个发行纸币的官办“益州交子务”设立。①《宋史·食货志·钱币》。

这次发行的官交子,“一依自来百姓出给者阔狭大小,仍使本州铜印印记”,票面可能也是印刷有“屋木人物”的图案,“仍起置簿历”,票面的钱数也是写上的,与以前私人交子是临时“书填”,还是“贯(数)不限多少”所不同的,官交子是预先在“逐道交子上书出钱数”,而且是只有“自一贯至十贯文”固定的票面,再“合用印过上簿封押”,交子制造完成;发行交子还要“备本钱”,即是要有“发行准备金”,已与近代“金本位制”时期纸币的发行情况类似。世界历史上首次可称之为“铁钱本位制”纸币的“交子”,印制(票面书写贯数)开始的时间,为天圣“二年二月二十日(1024年3 月19 日)起首书”②。

交子印制完成后,“逐旋纳监官处收掌”,等待人户以大、小铁钱来兑换,监官“依例准折”,而且按“每小铁钱一贯文依例克下三十文入官”,将铁钱收储,“据合同字号给付人户,取便行使”,交子即成为市场流通的纸币,交子已无实物传世,当与传世的“钱引”相近。

印制交子的纸是用楮树皮制造的,所以也称为“楮币”、“楮券”(包括南宋的“会子”)。纸质虽较好,但仍不适于长时间使用,以及可能为抑制假币,交子是分“界”(分期)发行与使用的,前期是每二年为一界(跨三个年头,因而也常称为三年一界),都在二月开始发行新交子,并收回旧交子,以后每界改为七月发行。熙宁五年(1072)

又定为仍是每二年发行一界,每界发行额也仍为125 万多贯,但新旧两界交子同时行使,每界行使四年,实际流通量增加了一倍,基本上仍在社会需求的数量之内,有时由于朝廷的措施失当,造成交子的贬值。元祐元年(1086),苏辙说:“蜀中旧使交子,唯有茶山交易最为浩瀚,今官自买茶,交子因此价贱”。“旧日蜀人利交子之轻便,一头(一贯)有卖一头一百者”,由于“官自买茶”,“近岁(一贯交子)止卖九百以上”①。

交子票面的面额,自宝元二年(1039)起,固定为五贯和十贯两种,五贯者占总发行量的十分之二,十贯占十分之八。但这两种交子面额的数额过大,实际上大量数额较小的商业贸易,不得不仍使用沉重的铁钱。熙宁元年,将交子的面额改为一贯和五百文(半贯)两种,一贯的占总发行量十分之六,五百文的占十分之四,适应了商业贸易的需要。

熙宁二年,曾设交子务于潞州(今山西长治)推行交子于河东路,因恐“有害入中粮草”及“矾、盐不售”,于次年七月即罢。熙宁四年正月时,交子法已行于陕西,但同年四月亦罢。熙宁七年,又行交子于陕西的永兴军、秦凤两路;到九年时,又因“交子给多而钱不足”而再次罢行。元祐末,四川交子可能又已行用于陕西,以致绍圣元年(1094)时,“商人以交子通行于陕西而本路(成都府路)乏用,请更印制”。哲宗“诏一界增造十五万缗(贯)”。“是岁通旧额书放百四十万”多缗①。元符元年(1098)又增印48 万道(贯),增为每界印制188 万贯。到北宋末宋徽宗时,因“陕西用兵”,自崇宁元年(1102)

至大观元年(1107)数年间增印交子,少则200 万,多至1100 万,共增印2400 多万缗,四川交子大量行用于陕西地区。崇宁三年,置京西北路“专切管干通行交子务”,以推行交子于京西地区。

②《续资治通鉴长编》卷31,淳化元年五月乙未;卷123,宝元二年三月丁巳。《宋史·食货志·钱币》。①李攸:《宋朝事实》卷15《财用》;章如愚:《山堂考索·后集》卷61《财用门·楮币类》;《续资治通鉴长编》卷59,景德二年二月庚辰及卷101,天圣元年十一月戊午;《宋史》卷181《食货志·会子》。但《山堂考索》、《宋史·食货志》记此次私人发行交子,是真宗时“张詠镇蜀”期间所为,似误,因张詠自景德四年六月至大中祥符五年八月任昇州知州。

二、钱引崇宁“四年,今诸路更用‘钱引’,准新样印制,四川如旧法”,“钱引”推行于除福建、两浙、江南、荆湖、广南以外的江北、华北广大地区。只有四川仍称交子,并按原式样印制。但“钱引”“诸路行之不通”,次年即不再印制,而已在“民间者,许贸易”流通,逐渐收回。

“大观元年(1107),改四川交子为钱引”,交子务也改称钱引务。此后史亦称旧交子为钱引,而新钱引有时亦称为交子。由于大量印制纸币,引起严重贬值,贬值至票面的十分之一,甚至面值一千钱的只值十几钱。大观三年,只得从第四十四界起,将发行量限为天圣时的125 万多贯,流通地区也限在使用铁钱的四川、陕西、河东地区,同时又对第四十一界至四十三界数以千万计的钱引,不再换给新钱引。

次年,又以500 万贯钱作为成都钱引务发行钱引的“本钱”(发行准备金)。当政和元年(1111)发行四十五界钱引时,为减少纸币流通量,决定停止发行四十五界新钱引,如发生流通量不足,则增印一部分四十四界钱引。经过十多年的整顿,至“宣和中,(张)商英录奏当时所行,以为自旧法之用(指限量发行),至今(钱)引价复平”

①。数年后,北宋即被金所灭。

南宋时,成都钱引务仍按每二年发行一界钱引,行用于川陕地区,钱引票面面额仍固定为一千和五百钱两种,虽仍以天圣时的发行量为额,但从一开始就增加发行量,少的60 多万,多时以千、百万计,大大超过流通量的实际需要,因而不断贬值。庆元时,“每引钱一千,民间直(值)钱七百以上”。嘉定初,“止直铁钱四百以下”。换界之际,有时“仅售百钱”。嘉定元年(1208)、三年,两次收兑九十、九十一界钱引,共2500 多万贯(缗),钱“引直(值)遂复如故”。四川钱引通常是二界、三界通使,常是快到界满时才下令延期使用,引起旧钱引价值的波动。淳祐九年(1249),改为每界钱引使用10 年。

宝祐四年(1256)南宋朝廷决定四川改行会子,称“四川会子”,咸淳五年(1269)“印造毕功”,“岁以五百万额”,使用新纸币“会子”①。

南宋的纸币:“会子”、“关子”

一、关子、公据

南宋初,除川陕继续使用纸币“钱引”外,并无其他纸币。绍兴元年(1131)因婺州(今浙江金华)屯兵,需要经费,“乃造(见钱)

关子付婺州,召商人入中”,商人将现钱在婺州换取“见(现)钱关子”后,到设在首都临安的“榷货务”取铜钱或换取盐引、茶引等,性质类似现代的汇票,“见钱关子”不久即扩大至浙西地区。绍兴六年一月,张澄任都督行府“专一措置财用”,请依四川交子法造交子与铜钱并行,同年二月,设“行在交子务”印造30 万贯,行用于江淮地区,接着又欲造150 万贯作为“和籴本钱”,准备行用于两浙、江东、江西等路广大地区,而大臣们以为没有“本钱”(发行准备金),必然导致物价暴涨等,于是将交子改为关子,这次由朝廷发行纸币“交子”的措施因而失败。绍兴二十九年,面临金军可能南侵,作为军费的一部分,又发行关子、公据,两者性质相同,淮西、湖广称关子,各80 万贯,行使三年;淮东称公据,为40 万贯,行使二年。票面自十贯至一百贯分为五种,性质都与绍兴元年的关子或北宋早期的交子相同或相近。

①《宋朝事实·财用》;《续资治通鉴长编》卷101,天圣元年十一月戊午。又学者多以咸平元年前后或大中祥符四年为纸币创始时间,撰者以为票面数额固定是纸币的重要标志,天圣二年才是纸币的创始时间。

①《栾城集》卷36《论蜀茶五害状》。

①《宋史·食货志·会子》;《文献通考·钱币考》二。

至于南宋末景定五年(1264)所发行的“金银见钱关子”,则其性质与“会子”相同,属于纸币①。

二、会子

随着经济的发展及商业的兴盛,纸币已成为时代的需要。绍兴二十九年(1159)发行关子、公据时,首都临安城的富豪已私自发行“便钱会子”。绍兴三十年九月初,权户部侍郎钱端礼兼权临安知府,“始夺其利归于官”,临安府印造纸币“会子”,“许于(临安府)城内外与铜钱并行”,同年十二月初开始行用“会子”。

次年正月,钱端礼专任权户部侍郎,发行会子遂改由“户部为之”。二月丙辰(1161 年3 月11 日)设“行在会子务”,是由朝廷设置的纸币发行机构。在钱端礼主持下,以10 万贯钱为发行准备金发行“会子”,是铜钱本位制纸币,习称“铜钱会子”、“官会”,是由朝廷发行的纸币(此前的交子、钱引、会子都是地方官府发行的)。会子用铜版印制,票面分为一贯(千)、二贯(千)、三贯(千)三种,隆兴元年(1163)又增五百文、三百文、二百文三种。同年还决定在会子上用“隆兴尚书户部官印会子之印”②。会子使用徽州制造的纸币专用纸“会子纸”,后改为成都制造,乾道四年(1168)又在首都临安设会子局制造。“会子纸”是以楮树皮为原料制造的,称为楮纸,会子因而也称为楮币、楮券或单称楮。

会子的发行,最初未定发行数额,也不设“界”,“自绍兴三十一年至乾道二年(1166)共印过二千八百余万道(贯),止乾道二年十一月十四日以前,共支取过一千五百六十余万道,除在官司椿管循环外,其在民间者有九百八十万道”,由于“州县不许民户输纳会子”,以致不少商人在外地以低价收买会子,然后到首都支取铜钱,因挤兑

而引起喧闹。宋孝宗立即采取“尽出内藏及南库银以易会子,官司并以钱、银支遣,民间从便”的措施①。至次年正月初的不到两个月内,已收回会子100 多万贯,到六月时,还有490万贯会子未收回,即存留民间流通。

①《宋史·食货志·会子》;《山堂考索·后集·财用门·楮币类》。又,学者对发行钱引的时间有崇宁四年说与大观元年说,今采崇宁四年说,大观元年为四川交子改钱引时间。②李心传:《建炎以来朝野杂记》甲集卷16《四川钱引》、《钱引兑监界》;《宋史·食货志·会子》。①《宋史·食货志·会子》;《建炎以来朝野杂记》甲集卷16《东南会子·见前(应作钱)关子》。

乾道五年正月,诏令会子定界发行,每三年发行一界,每界1000 万贯,两界相沓而行,从第二界开始的实际流通量为2000 万贯,以后的发行量虽有增加但仍有所节制,且备有较充足的发行准备金,以及遇会子稍有贬值即行“秤提”,以金银及铜钱等回收会子以提高会子的币值。史称孝宗时,“楮(会子)未至于滞也,而已虑其滞,隆兴元年广行堆垛本钱(发行准备金)以给之;楮未至于轻(贬值)也,而已虑其轻,淳熙二年多出金银以收之;楮(发行量)未至于多也,而已虑其多,淳熙三年更不增见(现)在(发行量)之数”。淳熙七年时,“会子与见钱等(值)”,“民间尤以会子为便,却重于见钱也”

①。但自“光(宗)、宁(宗)以来,造(会子)愈多而敝(贬值)愈甚”。李心传在宁宗嘉泰二年(1202)前不久称:“自会子创造至今四十年,遂与见缗并行。”“今江浙会子一千,率得铜钱七百五十”。

开禧时,筹措攻金的军费,不仅改为三界会子并行,总流通量近7000 万贯(第七界起每界发行量为2300 多万贯),第十三界发行量更增为4700 多万贯,引起会子大贬值。嘉定二年(1209)在采取多种措施“秤提”后,会子币值才有所回升,“行在(临安府)会子每千为(铜)钱七百,诸路州县才得其半”。但此后史弥远独相二十多年,会子愈印愈多,至绍定五年(1232)“两界会子已及二亿二千九百余万”贯,达会子初行时的十倍以上,直至史弥远死,端平元年(1234)理宗亲政,才不得不于会子换界之际用大量金银、铜钱收换旧会子,经过数年收减会子,至淳元年(1241),“楮价粗定,不至折阅”。淳祐七年,又“以十八界与十七界会子更不立限,永远行用”,以后也不再发行新一界会子以控制流通量,但到景定四年(1263)十月后,“复日增印(十八界)会子一十五万贯”,本已贬值的会子更加贬值①。

三、铜钱关子

景定五年初,决定发行新纸币“铜钱关子”,也称金银见(现)钱关子、见钱关子、金银关子,这是一种新的铜钱本位制纸币,其称为金银见钱关子、金银关子,意味着关子的贵重,不同于已经贬值的“铜钱会子”。同年十月,先停用十七界会子,限一月内换易十八界会子;随后即诏行用新纸币铜钱关子,“每百作七十七文足,以一准十八界会子三”,第三天理宗死,度宗即位后于同年十二月诏令重申此旨。但纸币关子的发行,更促使物价暴涨,史称:“关子行,物价顿踊”

②,关子发行后只十余年,南宋即为元所灭。

此外,南宋还在与金接界的淮南发行铁钱会子,乾道二年开始发行时称交子,每贯准铁钱七百七十,票面分为二百、三百、五百、一贯四种,后亦称两淮会子。隆兴元年在西北的兴元府(今陕西汉中)、金州(今安康)、洋州(今洋县),发行票面为一百、二百、三百的三种铁钱会子。隆兴元年还在湖北发行“直便会子”,票面分一贯、五百两种,也称湖北会子。

南宋“银会子”

南宋初,还发行了历史上最早的银本位制纸币“银会子”,这是南宋名将吴玠(时任四川宣抚副使)于绍兴七年二月十四日(1137 年3 月7 日)开始发行于驻地河池(今甘肃徽县南),票面分为一钱、半钱两种,每一券称为一纸,“一钱纸”四张或“半钱纸”八张,折合四川“钱引”一贯,一钱纸发行14 万纸、半钱纸发行10 万纸(折合一钱纸5 万纸),当时可能称为“银纸”,银会子应是后来的名称或是“银纸”后来的别称,流通于阶(今甘肃武都)、成(今成县)、岷(今岷县)、秦(今天水)、凤(今陕西凤县东)、兴(今略阳)等州,都在剑门关(今四川剑阁北)外,因而也称为“关外银会子”,银会子是由吴玠统率的右护军发行的,直到绍兴十年吴玠去世后,才归四川的地方官府发行。银会子每年更易,绍兴十七年七月,改在大安军(今陕西勉县西南)印制发行时,改为“再岁一易”。乾道四年又增印一钱银券3 万纸,并扩大行用于文州(今甘肃文县)。到宁宗初年,“每二年印给六十一万余纸,共折川钱引十五万缗”①。银会子的发行,反映了宋代白银货币性能的增强,白银在宋代作为皇帝的

赏赐及官员、兵士俸禄的一部分,商业流通中有时也使用白银,但主要还是和黄金、珠宝等一样作为贵金属,并没有真正进入货币行列,银会子流通区域始终只限于关外地区,也反映了白银的货币性能不强。银会子虽是以银为本位,可能是虚的本位制,一钱、半钱只作为银会子的币值的符号,也许并不兑付相应的白银。

①《宋史·食货志·会子》。《建炎以来朝野杂记甲集·东南会子》。《建炎以来系年要录》卷187,绍兴三十年十二月乙巳;卷188,绍兴三十一年二月丙辰。

①《宋史》卷33《孝宗纪》;《文献通考·钱币考》二。

②《皇宋中兴两朝圣政》卷46,乾道三年正月引《大事记》;卷58,淳熙七年九月。

①《文献通考·钱币考》二;《建炎以来朝野杂记甲集·东南会子》;佚名:《两朝纲目备要》卷12,嘉定二年五月甲寅;《宋史·食货志·会子》。

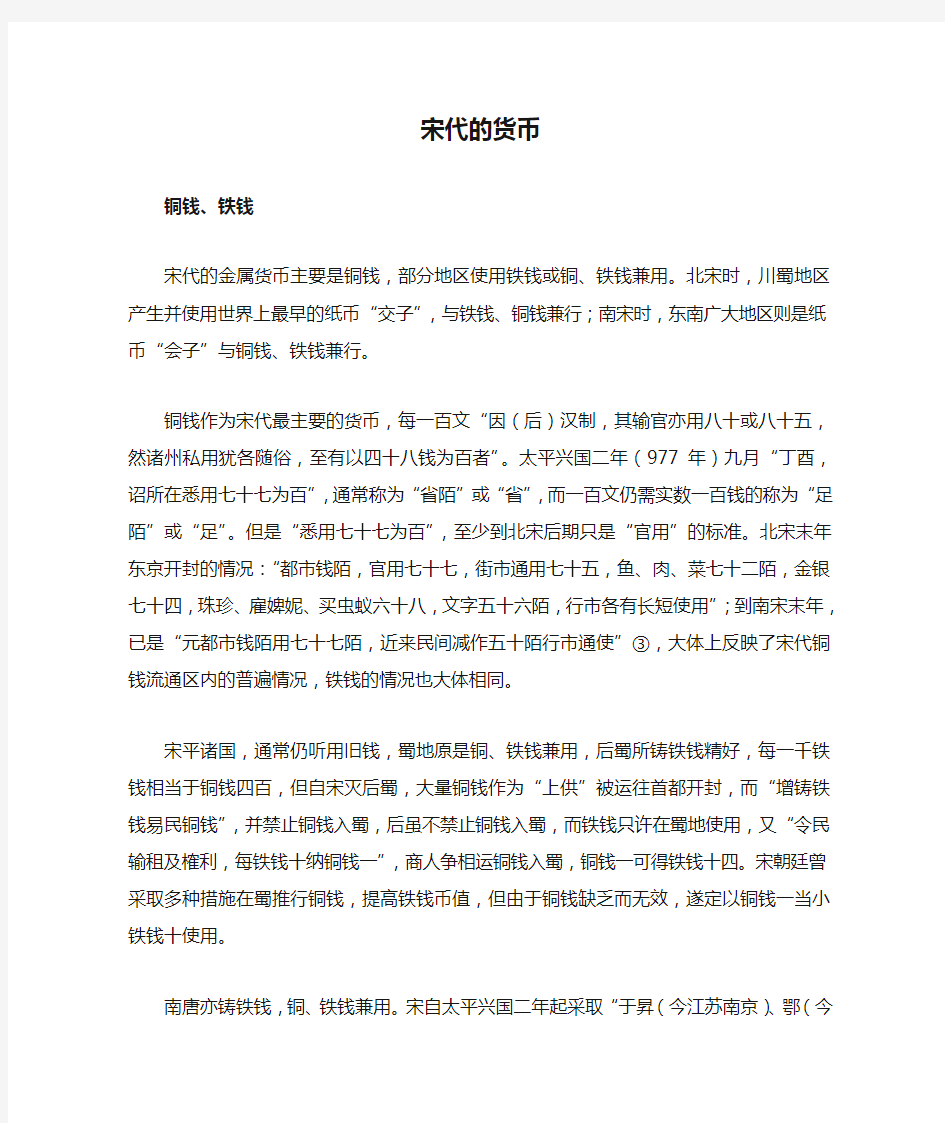

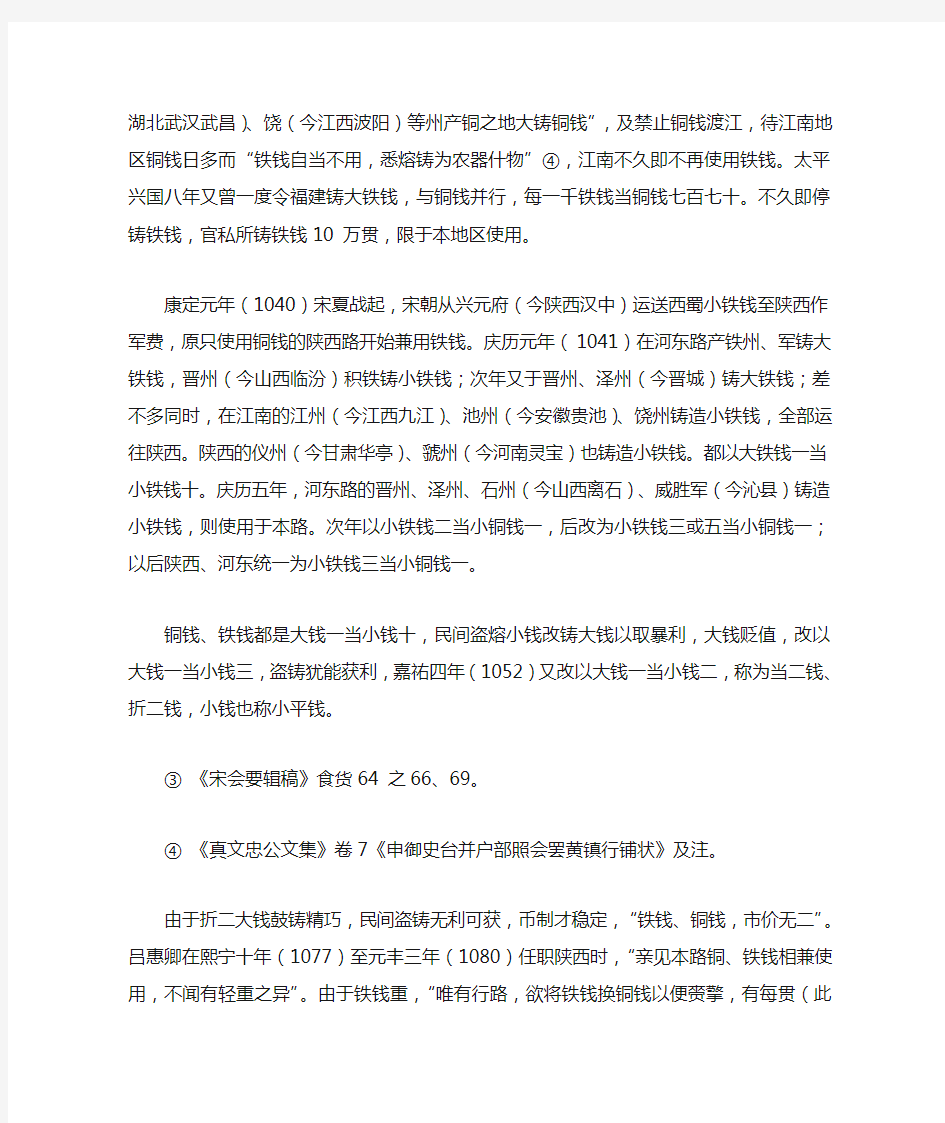

宋代钱币大全 北宋1 北宋时的钱币存在着三大特点。一,钱文中出现了年号,先后铸行的年号有四十五种,版别之多为历代所 罕见。二,货币流通具有地方性,有些区域铜铁钱兼用,显示了一种割据的局面。三,钱币的形态、钱文 书体以及币材呈现多多样性,南宋孝宗淳熙七年起我背开始添铸纪年和监名且书体渐趋单一,咸淳年间为 了应付通货膨胀产生的财政因难铸行了地方上的代有币“钱牌”。 详细介绍 名称书体币型特征参考价文字说明 宋元通宝隶书小平背星8元公元前960年后周殿前都点捡赵匡胤于今陈桥(河南开封县东北40里)兵变, 黄袍加身,代后周称帝,定都东京(开封)建元建隆,是为宋太祖,废周帝为郑王。虽建立了统一的中央 集权国家,但也是历史上国力最弱的朝代,终宋一代(960-1279)无一位明君能治国安邦平天下。宋元通 宝即铸行建隆元年,乃宋代开朝钱,钱文仿唐开元钱,隶书直读。径2.5厘米。重3.6克左右,背有星、月 纹,有铜铁两种,传世以广穿铁母、元字右挑稀有。 宋元通宝隶书小平背月6元 宋元通宝隶书小平背双星100元 宋元通宝隶书小平背星月150元 宋元通宝隶书小平右桃元800元 宋元通宝隶书小平铁母3000元 宋元通宝隶书小平广穿700元 宋元通宝隶书小平普品2元 太平通宝隶书小平光背3元太宗太平兴国年间(676--983年)铸,宋年号钱由此始,有铜铁两种,径2.4

厘米,重3.4克左右。钱文隶,真二体,背有星、月纹,以铁母,广穿钱为稀有。 太平通宝录书小平背星20元 太平通宝隶书小平背月15元 太平通宝隶书小平合背300元 太平通宝隶书小平广穿铁母3500元 太平通宝隶书小平广穿600元 太平通宝隶书折十大样背巨星22000元 淳化元宝行书小平光背0.50元太宗淳化元年(990)始铸,有铜,铁两种,太宗亲书真,行,草,三体 钱文,开御书钱之先河,亦草书入钱文之始。旋读光背,径2.4厘米。重3.8克左右,以缩小淳化为稀有。 淳化元宝隶书小平光背0.5元 淳化元宝行书小平背星80元 淳化元宝行书小平铁母6000元 淳化元宝隶书小平缩水1500元 至道元宝行书小平光背0.50元太宗至道年间(995-997)铸,有铜,铁两种。钱文真、行、草三体书为 太宗亲书。径2.4厘米。重3.8克左右,传世以合背钱为稀有。 至道元宝隶书小平光背0.50元 至道元宝行书小平合背300元 咸平元宝隶书小平光背0.50元真宗咸平元年(998年)铸,有铜铁,轮廓精整,另见有各式宽缘厚肉之 大型钱。钱文真书,旋读光背,径2.5厘米,重4克左右,咸平无珍惜钱。 咸平元宝隶书小平合背300元 咸平元宝隶书小平背四出250元 咸平元宝隶书小平阔缘厚肉180元 咸平元宝隶书折二阔缘厚肉500元 咸平元宝隶书折五阔缘厚肉1000元 咸平元宝真书折十大样光背45000元 景德元宝真书小平光背0.50元真宗景德元年(1004年)始铸。有铜、铁两种,铁氏只见折三。径2.5厘

宋朝货币单位是什么 货币单位是国家规定货币的名称宋朝货币单位是什么呢?本文是整理宋朝货币单位是什么的资料,仅供参考。 一般说来,古代货币基本以金,银,铜钱(其实是含铜为主的合金)为主要货币。而宋代和后来的明清两代的银本位制不同,是铜本位制,铜钱是主要货币,金银是不作为货币使用的。铜钱的基本单位为“文“,和“贯(缗)“,一贯合1000文。宋代财政紧张的时候有过800文,850文当一贯的情形。另外还有折二钱,当三钱,当十钱等变相通货膨胀的时候。比方说杨志杀牛二那一节,牛二就曾用当三钱来让杨志试刀,当三钱顾名思义就是一钱当作三钱,而蔡京当宰相的时候甚至出过当十钱。为了简化我们的计算方法,无斋主人忽略这些因素。 在讨论古代货币的时候通常都会用上这么个假设,就是: 1两黄金=10两白银=10贯铜钱=10000文铜钱。 虽然金银铜的相互兑换率一直在浮动中,但这个假设基本上应该是合理的。当代宋史专家王曾瑜先生在他的《岳飞新传》的第7章“克服襄汉“一章中,曾经提到朝廷在给岳飞的省札中有:“第四,支付六万石米,四十万贯钱,以作军需。四十万贯钱以十万两银和五千两金折支,当时金银尚未作为独立的货币使用“。从而可见南宋初40万贯铜钱,相当于10万两银子和5000两金子,基本在数量级上符

合上面的这个假设。 要讨论货币购买力,必须先提一下两位名家的方法。黄仁宇先生在他的《中国大历史》中基本以黄金的价格作为基准来换算的,他基本是依据1两金=10两银=10贯这个假设,而以国际金价来推算1贯铜钱今天的价值的。.先生在他的《潜规则》一书中则是同时使用了米价和银价作为基准,给出了两个数字。而.先生偏重于取由米价换算出来的那个数据。 那么根据二位先生的方法,我们来看看宋代的一贯合今天(2004年10月份)多少元人民币 1)黄金基准 国际牌价,金价基本上在400美元一盎司周围波动。我们就以400美元为一盎司。一盎司为28.3克。宋制1市斤为640克(“1975年湖南湘潭出土的嘉钓铜则,自记重一百斤,重64公斤“)。1市斤有16两,所以宋代1两为今天的40克。这样一算宋代一两黄金相当于565美元,以今天美元对人民币8.23元来算,相当于4650元。根据假设1两金为10两银即10贯钱,宋代一贯铜钱相当于465元。 2)白银基准 国际牌价,银价基本上在6美元一盎司周围波动。同金价的换算相仿,一两银子也就是一贯铜钱,相当于70元人民币。 3)米价基准 宋代1市斤是640克。宋代1石合92.5宋斤(沈括的梦溪笔谈卷三有,“凡石者以九十二斤半为法,乃汉秤三百四十一斤也“)。因

中国古钱币发展史 古钱币简介: 中国古代钱币萌芽于夏代,起源于殷商,发展于东周,统一于赢秦,历经了四千多年的漫长历史,创造了七十多项世界之最。不仅如此,中国钱币系统之完整,门类之丰富,脉络之清闲,内涵之博大,是任何一个国家都无法比拟的。中国古钱币文化历史悠久,内容丰富多彩,千百年来一直为人称道,并由此产生了颇具中国特色的的钱币之学。中国还是世界上最早使用铸币的国家,距今三千年前殷商晚期墓葬出土了不少“无文铜贝”,为最原始的金属货币。至西周晚期除贝币外还流通一些无一定形状的散铜块、铜渣、铜锭等金属称量货币。中国古钱数量之大,品类之盛,分布之广,为世界所罕见。不仅揭示了中国社会三千年政治、经济、文化的发展和变迁,而且对周边许多国家和民族也产生了极其深远的影响,是从另一个层面写就的中国古代历史。 青铜之光---原始钱币【约前21世纪前770年】 大约在三、四千年以前,我们的祖先就已经用天然的海贝充当商品交换中的媒介--货币。商周是贝币使用的鼎盛时期,所以,贝也就自然成为人们衡量财富的象征。贝币作为我国最早的货币形式之一,今天仍然留有明显的遗迹。在我们使用的汉字中,贵、贱、财、货、买、卖等与财富价值交换有关的文字上,依然与贝有着密切的联系。随着商品交换的频繁,天然海贝经常供不应求,于是便产生了石贝、玉贝、骨贝等代用品。贝币书写了中国古钱币历史的开端,而石贝和铜贝的出现更标志着当时商业的逐渐发达和对冶炼技术的掌握。 殷商晚期以海贝为形式的青铜铸贝出现了,1971年,出土于山西保德商墓中的这枚保德铜贝,完全算得上是中国铜铸币之鼻祖,也是人类最早发现的金属铸币。 异彩纷呈---先秦【前770年-221年】 春秋战国时期,商品交换的繁荣使得金属铸币被推上了中国货币史的前台,根据各地不同的自然条件,当时的货币也逐渐形成了各有特色的流通领域和货币体系,在中原地区,由农具铲的演变在货币上出现了空首布,也称铲布。在南方的楚国,一种铸成椭圆形的蚁鼻钱应运而生,这种又称为鬼脸钱的货币,形状酷似贝币,应该是铜贝的高级形式。当时,由实用刀转化而来的一种货币,称为刀币,流通于齐、赵、燕等国。到了战国时期,仿照纺轮或璧环的形式在我国北方的魏、秦等国出现了圆形铜铸币圜钱。至此构成了先秦时代中国货币史上早期较为完备的四大货币体系。 在这一阶段,除了青铜被选择为货币的载体之外,黄金这种被称为天然货币的金属,这时也早早地出现于流通领域,侧身于早期中国货币史的记载之中,战国时期楚国的爰金,便是中国最早有固定形式的黄金铸币。

高考历史白银货币化和社会阶层流动答题术语 学生问:老师以下内容有用吗? 老师答:必须的,下列内容将告诉你 ①答案一定要要点化、序号化 ②组织答案应考虑不同的角度、全面辩证的分析 ③答案不要抄原文、不要使用白话、不要想啥写啥 ④答案基本上是对材料的内容概括、提炼和升华(来自材料但要高于材料) ⑤组织答案一定多用学科语言,特别是要经常用常规套话和术语 ⑥绿颜色内容都是从资料中引申出来的答题术语,是我们在平时做主观题特别是材料题要常用的词句,是比较规范和科学的学科语言,大家应该把这些词句牢记心中,遇到回答其他材料题时,可以做下知识迁移(照猫画虎),这就叫做活学活用 【白银货币化】 一、原因 ①商品经济的发展特别是长途贸易的发展 答题术语:商品经济的发展、长途贸易的发展 ②原有货币制度的缺陷,宝钞贬值,铜钱流通数量减少 答题术语:原有制度的缺陷 ③白银作为货币本身的优势 答题术语:自身(本身)的优点和优势

④新航路开辟后,大量海外白银输入中国 答题术语:新航路的开辟(可做背景) ⑤税制改革的推动(张居正一条鞭法赋税征银) 答题术语:*****的推动 ⑥政府法令推行,“驰用银之禁” 答题术语:政府推行政令(自上而下) 二、特点 ①由禁用到弛禁,再到成为法定货币 答题术语:由*****到*****再到****** ②从民间开始使用到社会各阶层通用 答题术语:从*****到***** ③历时时间较长(两百多年) 答题术语:时间长 三、影响 ①促进商品经济进一步发展 答题术语:商品经济的发展 ②促进了赋税制度的改革,使之从实物和力役向货币税的转变 答题术语:促进了*****、赋税制度的改革。从******向******转变③冲击传统重农抑商思想 答题术语:冲击了*****、重农抑商政策 ④改变了人们的财富观念价值观念,促进中国的社会转型 答题术语:改变了*****观念、促进中国的社会转型

宋朝是中国封建社会文化艺术发展高峰时期,著名史学家陈寅恪言:“华夏民族之文化,历数千载之演进,造极于赵宋之世。”其绘画、书法、雕塑、印刷都达到了相当高的水平。而作为与经济发展水平、科学技术与艺术风尚相统一的钱币,在此时也呈现出多样性。作为传统文化的重要组成部分,宋代钱币种类、数量、质量是古代造币史上的一个顶峰,从钱币文字的艺术风格上还体现出宋代的社会风貌和时人的思想观念。宋代钱币上的文字是研究中国书法、文字和社会风俗不可多得的真实可信的第一手资料。宋钱文化和不可多得的钱文书法是中国货币文化中的瑰宝,对后世的货币流通及钱币文化发展都具有极其深远的影响。 我国钱币有近5000年的历史。钱币作为沟通商品交换的媒介,对发展商品经济起到了重要作用。历朝钱币具有鲜明的时代印记,反映了特定历史时期的社会经济、铸造技术、工艺美术、文字演变、书法艺术等状况,具有很高的历史、经济、科学研究和艺术欣赏价值。宋代是我国古代长期不实行“抑商政策”的时期,开国之初,政府即治坑矿,组织茶盐开发,因而使大量的从土地中解放出来的农民投入商业、手工业中,民间经济受到刺激,创造了空前财富与繁荣。宋太祖鼓励民间“多积金、市田宅以遗子孙,歌儿舞女以终天年”。宋神宗则发过“政事之先,理财为急”的诏令。这些政策导向,使得商贸高度发达,钱庄高速发展,社会经济空前繁荣。宋神宗时,全国铸币600余万贯,大大高于唐代“开元盛世”32万贯的年铸币量。两宋时期,在全民的商业社会背景下,形成了以铜币为主流,兼用金、银、谷帛、铁钱和纸币的多元化货币制度。 宋代是中国钱币史上最复杂的时期,创造了许多中国乃至世界之最:其一,最早发行了纪年钱。南宋孝宗淳熙七年(1180)起,钱背文字开始纪年。淳熙元宝背面标有“七”字,表明此钱铸于淳熙七年(1180),比欧洲纪年钱早了300年。其二,最早

中国的古代货币制度,与其它国家不同,不存在什么本位制度,也没有主币副币之分,往往金、银、铜、谷、帛以及后来的纸币都同时不同程度地行使货币的职能,只不过在不同的历史时期各有所侧重而已。各个朝代的货币制度也很不一致,即使一个朝代的不同时期不同地区也有种种变化和区别,叙述起来不胜枚举 中国最早的货币是海贝。海贝在史前的仰韶文化、龙山文化、大汶口文化遗址中,在夏代纪年范围内的二里头文化遗址和商周墓葬中,屡有发现,《盐铁论·错币》中并有“夏后以玄贝”的记载。海贝是产自南方暖海的远方外来交换品,是美丽珍贵的装饰品。它开始起货币作用,似可上溯到夏代,即中国进入阶级社会、国家产生的时候。商和西周时已为流通中的主要货币。在商代晚期和西周,还出现无文字的铜仿贝。至东周发展成为有铭文的铜贝蚁鼻钱,形成正式金属铸币,主要流通于南方楚国地区。 另一种最早的货币是铜质的钱、镈、刀。钱、镈是农具,刀是多种用途的工具,它们也是人们可以让渡的财产,在殷周或更早的遗址中都有出土。大概在殷商晚期和西周,这些铜工具在不同地区形成一般等价物。钱、镈至春秋发展为专职货币,即后人所称的空首布;虽保存青铜铲的基本结构,有细长的銎,但已不适宜装木柄,不能作工具使用,而成为具有典型意义的先秦铸币。至战国进一步发展为略具铲形小铜片的布币,主要流通于北方周、晋、郑、卫地区。青铜刀至东周发展为刀币,主要流通于齐国及燕、赵地区。 战国中后期使用一种更便于授受使用的圆形金属铸币圜钱,在周、魏、赵、秦、齐、燕等地出现,特别是秦国正式采用圜钱制度,为圜钱发展成全国统一的铸币形式准备了条件。 春秋战国时期 贵金属黄金也作为货币进入流通。它以镒(20两)、斤(16两)计。南方盛产黄金的楚国还出现铭文“郢爰”等字样的金版。这是一种比较原始的,但在中国是最早的黄金铸币。 秦汉的法定货币 公元前221年秦王朝建立后,废除以前铸造的包括贝币在内的各种各样的地方货币,规定以黄金为上币,即主要在上层统治阶级范围内行使的货币,单位以镒计。又以原秦国的铜铸币,圆形方孔半两圜钱为下币,主要供民间日常交易使用。这样,实现了中国货币种类及其单位的首次统一。半两钱的圆形方孔形式,与古人的天圆地方的宇宙观相符合,又便于在经济生活中授受使用,故这一铸币形式沿用到清末。 汉承秦制——黄金为一等币单位以斤计。以铜钱为二等币,汉初曾允许私铸。

关于明代白银货币化 中国近代发展一般我们都金融上讨论白银化,但其实还有政的问题。明朝万历间的财政非常有意思,其国库保了会计记录,方便了们了解当时的政府状况笔者最近在读顾准关于希和西方世界兴起的研究其中涉及到政府的一些问。为什么我们政府和西方政府的况不一样,或许可以从明白银化中找到一些线索。所以对它的讨论无论是从学术发展是现实研究方面看,都很有意义的。 明代后期有大量白流入,对于这个现,外国学者的研究较多,因为主要资料在西方。其,“为什么大量白流入中国”这个问题非常值探讨,但这方面的研究是很多。而在经济史方面,则很就有专门从钱币或货币角度进行的研究。如20世纪30年代以后,方仲先生和日本、英国的些学者从货币制度和国际贸易度进行了研究,而彭信先生、杨联升先生、日本加藤繁先生也都从货币史的视对白银有所涉及,但是一直没有人研究外部白银流对中国的总体影响到底是什么。 这还是该从中国本身找起。从经济和币层面上看,明朝白银成了重的社会现象,可翻开明朝的历史籍,明代关于典章制度记载,比如《明会典、《明实录》等等,能看到“钞法”、“法”,没有“银法”。这说,白银其实不是明王朝法定货币,没有制度可言,所以,银在明朝的货币化是历史上个不同寻常的现象。那,白银是怎么在明朝币化的?又怎么形成了实际的主币? 明朝法定货币是宝钞,白银禁止使用。那么,禁之中的白银是怎么货币化的呢?应该从民间开始。最早注意初民间实际使用通货状的,是

傅衣凌先生。他对146件徽州土地买契约进行了初步分析,出明代前期这一百多年间所使用通货是很复杂的。洪武、乐年间以钞为主,宣德、正则钞、谷、布、银兼用,成化、弘年间开始以银为主。根据427件徽州地区的土地卖交易契约,傅衣凌先编制了一个表,从中可以看出从洪武到成化,土地买卖中原来多使用钞,到后来白银渐成为主要货币的发展过。其实,成化年间,还不弘治年间,显示土地买卖基本都是用白银了。民间白银货化的过程可以分为个阶段:第一,洪武到建文时,此时,作为法定货币推行于民的宝钞已经开始衰落第二,永乐至宣德期,这仍然是宝钞通行于民的阶段,特点是宝钞经历顶峰后衰落,在其永年间的顶峰时期,用的货币基本全是宝钞,宣德后,向白银过渡的实物交易开始现;第三,正统至成化时期这时宝钞逐渐绝迹民间流通,特点是白银渐成为实际主币,并全国展开。这427件契约文书说,民间的大宗交易基本白银为主要货币。 白银货币化不是国家令推行的结果,而是民间发起的,下而上再到自上而下历程。从史学角度进行考证一般认为,这两种趋的交界点是正统元年“金花银”出现。《明史》对此有所归纳,这个归纳高度概括,以致后来现了一些问题。像“英宗位……弛用银之禁。朝率皆用银……”这种说法太正确。经过考证,正统年间,尤是正统初年,一方面,金花银已出现,但另一方面,国仍极力维护宝钞的地位,两经历了此消彼长的过程并非在英宗正统年间就实了“朝野率皆用银”从整体过程可以看出,化年间才真正实现了民间用。如果说,英宗“弛用银之禁”应该有国家法令,但们没有见到任何法令显出对用银开放

电大金融学课后练习第2章 货币与货币制度 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

第2章货币与货币制度 思考题 1、你是如何看待货币在经济活动中的作用与影响的? 市场经济离不开货币.在市场经济活动中,货币不仅充当着商品流通的媒介,其本身也在作为财产的代表成为信用活动的工具.由此产生的一系列与货币收支有关的交易和借贷等经济活动,就是金融活动. 人类历史上最早的商品交换是直接的物物交换,以物换物.没有货币的物物交换往往颇费周折,如果甲需要乙的商品,乙却不需要甲的商品,两人就不能成交.其缺点随着商品交换范围的扩大而日益明显. 1.货币执行交换媒介的功能在交换的实践中,人们逐渐习惯与用某种比较容易为大家接受的商品来充当商品交换的"中间人",先把自己生产的商品设法换成这种商品,然后再用它去换回自己需要的商品,从而导致了货币的产生. 2.货币执行计价单位的功能货币执行计价单位功能,就是赋予商品一定的价格.市场上的商品有千万种,个人对同一种商品效用的评价又千差万别,因此人们往往难以弄清各种商品之间的交换比例,交易自然也就难以做到公平.由于某个商品出卖后可以得到的货币就是该商品的价格,一旦该商品在市场交易中形成了被广泛接受的价格,人们再也不必一一记住各种商品相互之间的交换比例,只要一看价格就一目了然. 货币经历了从实物货币到金属货币,再从金属货币到纸币的演变过程.随着商品经济的迅速发展和计算机技术的进步,票据形式的记帐货币和近年出现的各种电子货币取代了部分纸币进行流通. 货币可以随时方便地换成各种各样的商品和财务.因此,货币除了在商品交换中执行交换媒介和计价单位的功能,货币本身也成为了财产的代表.货币作为财产的代表,不仅可以储存起来作为未来的购买力,而且可以通过出让给别人收取利息实现增值.让渡货币在一段时间内的使用权,就是货币的借贷活动. 在让渡货币使用权的借贷活动中,当事人双方之间体现的是一种债权,债务关系.债权人暂时出让货币在一段时间内的使用权,货币的使用人(债务人)有义务在一定期限之后归还,并支付一定的利息. 2、货币形式不断演变的原因是什么?你认为未来货币形式会如何变化? 货币形式的演变跟随人类经济特别是工业经济和商品贸易的高度复杂运行的脚步,具体而言,从实物货币,到贵金属,再到信用货币,每一次升级都是人类认知不断前进的结果。贵金属币实物货币好的原因,主要在于其稀缺性和与人类农耕时代手工业发展水平相适应,而信用货币,则是由于人类工业动力革命导致生产力大幅跃升,需要大额资本投资与货币交易流通,信用带来的是货币运输成本降低(个体携带,到专业化规模化运作),资金缺口大幅收窄,进一步促进经济发展;同时信用货币,在经济发展平稳时期或经济发展缓慢时期,与一个地区的人口数量与质量增长率有关(人口数量意味着硬性需求和人口质量影响居民收入与产品容纳能力),同时需要对信用货币进行约束,防止通胀侵蚀劳动财富,防止过度投资带来新的工业经济增长点运营能力不足(如美国2003年信息与互联网不成熟的过度投资,导致经济发展的后劲不足和经济停滞); 货币的未来发展一定要结合人类工业经济发展的新成果,包括技术应用层面如(曾经的石油化工行业带来轻工业生产效率与给人民带来的巨大的生活便利)与贸易方向与规则的变化,这样未来货币的形式就能够很好的把握。目前的重点在怎样规制信用货币超发引起的通胀风险,线上货币交易规范; 3、为什么会出现货币制度?它主要包括哪些基本内容? 货币制度是国家以法律形式确定的货币流通的结构和组织形式,简称币制。货币制度的基本内容是:(1)规定货币材料。即规定可以用作货币的材料,确定不同的货币材料就构成不同的货币本位;(2)规定货币单位,即规定货币单位的名称和货币单位的“值”。

浅论明代白银货币化 摘要 在中国货币演变史上,货币形态经历了从复杂到简单、从多到少的演变态势。明朝时期,中国社会的货币制度经历了一次重大的变革,即银本位的确立。然而,白银货币化并非是一蹴而就的,经历了一个漫长而复杂的进程,是在官府与民间,白银与纸币和铜钱的博弈中造就的。白银货币化是多方面因素作用的结果,唐宋元时期白银的使用提供了社会基础,明朝白银产量的大幅提高和外银内流使得白银供给较为充足,明朝混乱的货币制度使得白银这种硬通货的吸引力提高,政治势力的角力等等。白银货币化是社会经济变迁的结果,反过来也影响了社会经济结构、国家赋税制度、价值观念等诸多方面。本文将在前人研究的基础上,结合史实介绍白银货币化的进程,分析其原因以及社会影响,以反映中国货币制度演变的重要内容。 关键词:明朝货币政策白银货币化 一、导论 (一) 选题原因 明朝是中国封建社会重要的转型时期,整个社会的经济和政治结构都在发生变化,以白银货币化为核心的货币制度的变迁是这一时期结构变化的重要反映,并推动社会经济和商品货币经济的发展。 明代中期,大明宝钞因严重贬值退出流通领域,白银以体积小价值高、易于分割熔铸、便于携带等天然属性,于天顺以后逐渐成为流通中的主要货币。隆庆元年,明穆宗颁布诏令: “凡买卖货物,,值银一钱以上者,银钱兼使;一钱以下止许用钱。”这以法律形式确定其货币地位,白银货币化基本完成。万历年间,张居正在全国推行“一条鞭法”,标志着白银货币化的最终完成。 当白银努力冲破政府的禁令,逐步取代官方发行的纸币和铜钱的同时,世界经济也发生了重要变化——世界市场开始出现。世界贸易网络开始建立,白银成为世界货币。以白银为标志,明代中国与两个重要历史转折开端联系在一起。一是中国古代社会向近代社会转型的开端,二是经济全球化的开端。因此,白银货币化除了推动中国传统社会商品经济的发展,促进国家财政制度和社会结构变迁之外,还促进中国对外贸易和交流。总之,白银货币化是中国历史上不可忽略的重要史实,从而对白银货币化的研究具有深刻意义。 (二) 文献综述 明清之际就有对白银货币化的研究,顾炎武、王夫之、黄宗羲等人的著作中都提到了明代白银的流通情况,并以“银力竭”即白银供不应求为由提出了废止金银流通的一些主张。王夫之虽然也认为白银作为货币具有不足之处,但是白银仍然是一种优质币材。白银“藏蓄不蚀,练铄不减,藏之约而赍之也易”[1],所以用银是一种历史发展趋势:“人习于便利,知千百年之无以能易之矣。”[2] 在清朝张廷玉在其著作《明史》志五十七中对明朝的钱钞进行了短而精悍的综述,记述了货币政策的变革,铸钱的增长,银矿的开采等内容,为白银货币化的研究提供了史实材料。彭信威现实于上世纪五十年代写成的《中国货币史》主要沿着时间脉络详细阐述了中国货币的演变。其中在明代部分,叙述了各个皇帝在位时的货币政策,并详细说明了明朝白银的使用和发展情况,便于全面了解明朝货币的沿革。

宋钱的特点与版别划分 内容提要:宋代钱币,无论钱名数量、钱币艺术,还是钱币种类,都达到了中国封建社会的顶峰。 本文总结了宋代钱币的7大特点:年号钱、多书体、对钱、铁钱、配料合理、数量巨大、钱监多。同时论述了宋代钱币版别的形成与划分的原理,即不同的钱监、不同的书体产生了版别。 版别划分主要是实践活动,每一种划分方法都要经受实践的检验。同时,版别划分是一门科学,与研究者的身份、国籍没关系。最后指出单纯的宋钱图谱往往使初学者无法入门,需要对图谱进行必要的注解。 提起宋代,人们会用“积贫积弱”来形容。其实,在两宋320年的时间里,从军事上,最后没有打败辽、金、元,但在经济文化领域,是超过汉唐的。从钱币方面看,无论钱名数量、钱币艺术,还是钱币种类,都达到了中国封建社会的顶峰。年号为文、书体多样、铜铁并用、纸币出现、银铤定型,构成了这一时期的特点。 一、宋代钱币的特点: 1.年号钱: 从成汉李寿铸“汉兴”(338)开始,年号钱不时出现过。到了宋代,年号钱几乎成了定制。两宋建国共320年,历18帝,改元57次。48个年号铸有新钱,9个年号没有铸钱;48种新钱中,43种年号钱,5种非年号钱。 没有铸钱的9个年号是: 太祖的乾德、开宝, 太宗的雍熙、端拱, 真宗的乾兴, 仁宗的皇祐, 前幼帝的德祐, 端宗的景炎, 后幼帝的祥兴。 现在所见到的皇祐钱皆伪,祥兴钱为安南所铸。

五种非年号钱是: 太祖建隆年间的宋元通宝, 仁宗宝元年间的皇宋通宝, 徽宗建中靖国年间的圣宋元宝、通宝和建国通宝, 宁宗嘉定年间的圣宋重宝, 理宗宝庆年间的大宋元宝、通宝, 理宗宝祐年间的皇宋元宝。皇宋、圣宋南北宋相重,因此只有5种。 2.多书体:中国钱币只有文字,没有图案。所以中国钱币的艺术主要表现在钱文书法上。宋代钱币书法艺术水平达到了登峰造极的地步。书体有真、草、隶、篆、行,并且有瘦金体、宋体、九叠篆等新出现的书体。 宋钱书法艺术可分为三个时期: (1):从建隆元年到淳化四年(960—993)为仿古期。宋元通宝和太平通宝,直接仿周元通宝、汉元通宝,间接仿唐代开元通宝。钱文均为隶书体。 (2):从淳化五年到淳熙六年(994—1179)为鼎盛期。宋太宗御书三体“淳化元宝”首开宋钱书法多种书体之先河,继之各种书体均在钱币上进行了展示。苏轼“元丰”、司马光“元祐”、蔡京“崇宁”均为钱文书法增光,宋徽宗的瘦金体把钱文艺术推向了高潮。 (3):从淳熙七年到咸淳八年(1180—1272)为衰落期。钱文均为宋体字,只有极个别的例外。 3.对钱:对钱是宋钱的一大特色,也是宋钱书法艺术的集中体现。宋钱书体大部分是二体或更多,对钱就是在钱币大小、厚薄、缘廓、穿孔方面均相同,只有文字书体不同的两枚钱币。宋代对钱集中在天圣元年至淳熙六年(1023—1179)的157年之间。 主要对钱书体如下: 仁宗天圣至神宗熙宁:篆书、真书 神宗元丰至徽宗建中靖国:篆书、行书 徽宗崇宁、大观:无对钱 徽宗政和至钦宗靖康:篆书、隶书 高宗至孝宗:篆书、真书

北宋 宋元通宝隶书小平右桃元800元宋元通宝隶书小平铁母3000元宋元通宝隶书小平广穿700元太平通宝隶书小平广穿铁母3500元 太平通宝隶书小平广穿600元太平通宝隶书折十大样背巨星22000元 淳化元宝行书小平铁母6000元淳化元宝隶书小平缩水1500元 咸平元宝隶书折二阔缘厚肉500元咸平元宝隶书折五阔缘厚肉1000元咸平元宝真书折十大样光背45000元祥符元宝真书折二阔缘厚肉500元 祥符元宝真书折五铁范铜3000元祥符元宝真书折五铁母10000元 祥符元宝真书折五阔缘厚肉1000元祥符元宝真书折二光背3000元 祥符元宝真书折十光背45000元天禧通宝真书折二光背20000元 天圣元宝真书折二铁母光背20000元皇宋通宝篆书小平九叠篆14000元 皇宋通宝篆书折二光背12000元庆历重宝真书折五铁范铜3000元 康定元宝隶书小平铁钱500元仁宗康定元年始铸,径2.3厘米,重5.75克,因行用一年,所造又为铁钱,故传世极少 庆历重宝真书折五铁母10000元至和元宝真书折二光背1700元至和元宝真书折五铁母光背5000元至和重宝真书折五背“坊” 40000元 嘉佑元宝真书折五背“号” 30000元仁宗嘉佑元年(1056)铸,钱文真篆二体,旋读光背,径2.5厘米,重3.8克,为小平对钱,传有铁钱,然未见存世。 熙宁重宝真书折三光背20000元元丰通宝隶书小平大字1000元 元丰通宝行书折五铁范铜1500元 元丰通宝篆书折五铁母2800元元丰通宝篆书折五铁范铜1500元 元丰通宝行书折五铁母2800元元丰重宝篆书折十光背40000元 元佑通宝行书小平背“陕” 25000元元佑通宝篆书小平背“陕” 25000元 元佑通宝行书折五铁范铜1800元元佑通宝篆书折五铁范铜1800元 元佑通宝行书折五铁母4500元元佑通宝篆书折五铁母4500元 绍圣元宝隶书小平光背15000元绍圣元宝行、篆书折五铁母光背6000元 绍圣重宝隶书折二光背50000元绍圣重宝真书小平铁母4000元绍圣重宝真书小平铁母背“施” 15000元 元符通宝行、篆书小平光背0.5元哲宗元符年间(1098-1100)铸。通宝钱文有篆、行,真三体,有铜、铁两种,小平径2.5厘米,重4.2克,折二径3厘米,重7.8克,折三为铁钱径3.4厘米,重宝唯见样钱,径约2.9厘米,元符钱以小平铁母,折二铁母,稀有。重宝样钱更是凤毛麟角。 元符通宝真书小平铁母旋读4000元元符通宝隶书小平铁母背“上” 15000元 元符通宝隶书小平铁母12000元元符通宝行、篆书折二光背1元 元符通宝篆书折五铁母10000元元符通宝隶书折二牙雕无定价 圣宋元宝行书小平通“宝”手3000元 圣宋元宝篆书小平长字850元圣宋元宝真书小平长点“宋” 1100元 圣宋元宝真书折二长点“宋” 1500元圣宋元宝隶书小平隶书10000元 圣宋元宝篆书小平长冠“宝” 18000元圣宋元宝行书折二铁母0000元 圣宋元宝隶书折二铁母背月10000元 圣宋元宝行书折五铁母光背8000元圣宋元宝行书折五铁范铜2400元 圣宋通宝行书小平光背15000元圣宋通宝隶书小平铁母直读20000元 圣宋通宝隶书小平背“当伍” 30000元

宋朝的财政收支及平衡问题探究 宋朝的财政收支及平衡问题探究 陈寅格曾言:“华夏民族之文化,历数千载之演进,造极于赵宋之世。”宋朝可谓是中国古代历史中经济与文化教育最繁荣的一个时代。而所谓财政,是国家为实现其职能,参与社会产品和国民收入分配、再分配活动及其形成的分配关系。宋朝的财政问题,特别是其财政收支及平衡问题,非常值得我们关注、探究。 本文旨在对两宋的财政收支与其平衡问题进行初步的论述和探讨,大致从两宋财政的整体概貌、财政收入、财政支出以及收支平衡等四个方面进行阐释。 一、宋朝的财政概况 宋朝是我国历史上重要的封建王朝之一,经济和赋税制度都较前朝有了很大的发展。宋朝的军事力量虽弱小,但民间的财富却不亚于中国历史上任何盛世。然至宋朝中后期,地方税制混乱,“古有剥削之法,本朝皆备”。与此同时,地方财政却日益困窘,乃至成为宋朝灭亡的重要原因之一。 探讨宋朝的财政概况,我们不妨从以下几个角度入手进行分析与思考。一是财政机构。两宋的财政机构包括中央计司(三司、户部) 及其它相关机构,如司农寺等,以及地方财政机构,如漕司与州军机构等。二是财政收入。财政收入,包括田赋、代役钱、人丁税、禁榷制度、工商税等、杂税、以及介于市场经营与赋税之间的科率与和买和籴等。三是财政支出。财政支出包括军费、官吏禀给、皇室开支、以及中央与地方的其它行政开支,如祭祀、工程、赈济等。此外,还应包括与国家财政运作密切相关、并常常作为国家财政重要收入项目的货币制度的方面。 宋朝的发展历程,特别是其财政状况的变化过程,可将之简单归为以下几个阶段: 1.立国之初与全盛时期 纵观古代财政发展史,不难发现,宋代在财政管理制度上高度集权。而从北宋初年开始,这种制度就奠定了其基础。由于唐代、五代藩镇割据,宋代从立国之初便加强了中央集权——特别是财权。表现有:财权集中于中央,中央财权集中于三司;宋朝皇帝亲自参与重要财政制度的制定并经常过问财计盈亏等。 而从这一时期的财政收支状况看,宋初至真宗时期,很少出现入不敷出的状况;仁宗、英宗时期,入不敷出的情况较多。财政上由盈余到亏空的转变,本质原因在于支出的增加。尽管此时期收入基本上也是持续增加的,但是支出增加的速度大大超过了收入。而支出迅速增长的原因主要原因是冗费,包括冗兵、冗官、祭祀以及皇室冗费等。 2.元丰改制与熙宁变法时期 若何扭转财政危机是这一年间的重要议题。对此,司马光持克服、改变冗费局面的观点,而王安石偏

第15课货币的使用与世界货币体系的形成 课标要求 了解中国历史上货币的发行和使用情况,以及现代世界货币体系的形成。 本节重点 中国货币发展历程,世界货币体系形成过程。 本节难点 白银货币化的影响;评价布雷顿森林体系。 知识概要 一中国货币的演进过程 1. 古代最初被用作货币的可能是海贝。二里头遗址出土了海贝、仿制贝等。(十贝为一朋) 2. 大约在商朝后期,开始出现铜铸币。 3. 春秋战国时期,各国分别使用布币(铲形币)、刀币、圜钱、蚁鼻钱(鬼脸钱)等铜铸币。 4. 秦朝统一货币,把圆形方孔钱作为通用的样式,后被长期沿用。 5. 历代王朝都大量铸造铜钱。从秦朝到隋朝,铜钱都标注重量,唐朝“开元通宝”开创“通宝”或“元宝”的命名,宋代开始,新铸铜钱上铸印年号。 使用铜钱的不足:本身价值低下,民间多有囤积或熔铸器皿,导致流通量不足,无法满足商业贸易需要,出现“钱荒”。 6. 北宋中期,四川地区出现纸币,称为“交子”。交子作为铺币,与铜钱兼行。 7. 元朝把纸币作为单一流通货币来发行,称为“钞”。 问题:滥印纸钞导致通货膨胀,财政崩溃。 8. 明朝,恢复铜钱、纸币并行的货币体制。明朝中期起,白银逐渐成为基本支付手段。 9. 清朝完全承认白银的法定货币地位,与铜钱兼用。白银货币化是商品经济发展的需要,也推动了商品经济进一步发展。 中国古代货币的发展规律:以铜钱为主,后来出现纸币,白银也成为法定货币。 10. 晚清光绪时期,清政府开始铸造银元。1912年中华民国建立后,以银元为法定货币。

11. 1929年从美国开始的经济危机波及全球,美英等国竞相采用货币贬值、提高关税的办法转嫁危机,美国还实行白银政策,提高银价,这些都严重冲击了中国经济。1935年,国民政府实行币制改革,规定由四大银行发行钞票——法币,禁止银元流通,把白银收为国有。 结果:后来由于日本侵华和国民党发动内战,法币急剧贬值,最终彻底崩溃。 12. 1948年后,国民政府先后发行金圆券、银圆券,都遭到失败。民间自动重新使用银元。 13. 1948年12月1日,中国人民银行于石家庄成立,开始统一发行人民币。建国后,人民币成为国家的法定货币,坚持经济发行、计划发行和集中统一原则,至今共发行五套,形成纸币与金属币、普通纪念币与贵金属纪念币等多品种、多系列的货币体系。 (1)背景:解放战争顺利进行,解放区的迅速扩大;各根据地和解放区货币体系的凌乱庞杂;国统区货币体系的瓦解。 (2)作用:对国民经济发展做出了重大贡献,在国际货币体系中也发挥着日益重要的作用。 二世界货币体系的形成 1.金本位制 (1)背景:19世纪初,资本主义世界市场不断扩大,国际间货币结算日益频繁和复杂。 (2)形成:1816年,英国制定法案,实行金本位制。其他国家先后采用。 (3)特点:以英镑为中心,以金币或黄金在国际间流通为主。 (4)内容:各国的金币具有法定的含金量,人们可以根据规定铸造金币,金币可以自由流通,而且不易贬值。 (5)评价:促进了资本主义生产和世界经济的发展。 (6)动摇:资本主义经济政治发展的不平衡,使黄金集中于少数几个国家,流通量大减。 (7)崩溃:1929年经济大危机期间,美国宣布停止兑换黄金,全面禁止黄金出口,导致金本位制崩溃。英国、法国和美国各自构建了以英镑、法郎和美元为中心的货币集团,各自为政。 2. 布雷顿森林体系(1944-1971) (1)背景:金本位制崩溃后,国际货币关系日益动荡和混乱,加剧了

北宋时的钱币存在着三大特点。一,钱文中出现了年号,先后铸行的年号有四十五种,版别之多为历代所罕见。二,货币流通具有地方性,有些区域铜铁钱兼用,显示了一种割据的局面。三,钱币的形态、钱文书体以及币材呈现多多样性,南宋孝宗淳熙七年起我背开始添铸纪年和监名且书体渐趋单一,咸淳年间为了应付通货膨胀产生的财政因难铸行了地方上的代有币“钱牌”。 名称书体币型特征参考价文字说明 宋元通宝隶书小平背星8元公元前960年后周殿前都点捡赵匡胤于今陈桥(河南开封县东北40里)兵变,黄袍加身,代后周称帝,定都东京(开封)建元建隆,是为宋太祖,废周帝为郑王。虽建立了统一的中央集权国家,但也是历史上国力最弱的朝代,终宋一代(960-1279)无一位明君能治国安邦平天下。宋元通宝即铸行建隆元年,乃宋代开朝钱,钱文仿唐开元钱,隶书直读。径2.5厘米。重3.6克左右,背有星、月纹,有铜铁两种,传世以广穿铁母、元字右挑稀有。 宋元通宝隶书小平背月6元 宋元通宝隶书小平背双星100元 宋元通宝隶书小平背星月150元 宋元通宝隶书小平右桃元800元 宋元通宝隶书小平铁母3000元 宋元通宝隶书小平广穿700元 宋元通宝隶书小平普品2元 太平通宝隶书小平光背3元太宗太平兴国年间(676--983年)铸,宋年号钱由此始,有铜铁两种,径2.4厘米,重3.4克左右。钱文隶,真二体,背有星、月纹,以铁母,广穿钱为稀有。 太平通宝录书小平背星20元 太平通宝隶书小平背月15元 太平通宝隶书小平合背300元 太平通宝隶书小平广穿铁母3500元 太平通宝隶书小平广穿600元 太平通宝隶书折十大样背巨星22000元 淳化元宝行书小平光背0.50元太宗淳化元年(990)始铸,有铜,铁两种,太宗亲书真,行,草,三体钱文,开御书钱之先河,亦草书入钱文之始。旋读光背,径2.4厘米。重3.8克左右,以缩小淳化为稀有。淳化元宝隶书小平光背0.5元 淳化元宝行书小平背星80元 淳化元宝行书小平铁母6000元 淳化元宝隶书小平缩水1500元 至道元宝行书小平光背0.50元太宗至道年间(995-997)铸,有铜,铁两种。钱文真、行、草三体书为太宗亲书。径2.4厘米。重3.8克左右,传世以合背钱为稀有。 至道元宝隶书小平光背0.50元 至道元宝行书小平合背300元 咸平元宝隶书小平光背0.50元真宗咸平元年(998年)铸,有铜铁,轮廓精整,另见有各式宽缘厚肉之大型钱。钱文真书,旋读光背,径2.5厘米,重4克左右,咸平无珍惜钱。 咸平元宝隶书小平合背300元 咸平元宝隶书小平背四出250元 咸平元宝隶书小平阔缘厚肉180元

古钱币版别术语解析 ————斜月单星转自{corcol 发表于《古泉园地宋-辽-金-西夏钱讨论欣赏区》} 古钱币的版别划分(尤其宋钱),主要是根据钱体文字差异或铸造特征区分的,故版别名称本身就是其特征的所在。宋版相对来说研究得已相当深入,从日本人编纂的以《古泉大全》《符合泉志》和《新订符合泉志》为代表的版别分类泉谱,到国人自己总结出版的以《北宋铜钱谱》为代表的版别分类谱,其版名的划分大多都沿袭了下来,有一些仍采用日本泉届的叫法,正所谓泉无国界。 一、正样 要了解宋版中其他术语的含义,首先要知道正样。什么是正样,其实也很难说清楚。不同的版的正样也常常各有各的特点。粗浅的理解,可以把它看成是四个文字的位置端正,穿孔大小适中,穿郭和外缘均适中。例如,我们把下面这个样子的叫正样: 二、进 所谓“进”,就是指某个文字比正样的文字位置更偏左,一般用于上、下的两个文字,左右的两个文字很少会用到。在日本的泉谱中也叫“右”。例如,可以把下面的这个叫“进元”

三、退 所谓“退”,就是指某个文字比正样的文字位置更偏右,同样地,一般用于上、下的两个文字,左右的两个文字很少会用到。在日本的泉谱中也叫“左”,例如《符合泉志》里嘉祐的“左元”,就是《铜钱谱》中的“退元”。例如,可以把下面的这 个叫“退元” 四、仰 所谓“仰”,顾名思义,就是指某个文字相对正样的文字位置左侧抬高,或者说左高右低,可用于上、下、左、右的四个文字。例如,可以把下面的这个叫“仰元”

五、俯 所谓“俯”,顾名思义,就是指某个文字相对正样的文字位置右侧抬高,或者说左低右高,可用于上、下、左、右的四个文字。例如,可以把下面的这个叫“俯元” 六、昂 所谓“昂”,顾名思义,就是指某个文字相对正样的文字位置整体升高,或者说与其他文字的相对位置升高了,可用于上、下、左、右的四个文字。例如,可以把下面的这个叫“昂通” 七、降 所谓“降”,顾名思义,就是指某个文字相对正样的文字位置整体降低,或者说与其他文字的相对位置降低了,可用于上、下、左、右的四个文字。例如,可以把下面的这个叫“降通”

中国当今金融领域内流通的是金银本位下的纸币制度,贵金属白银作为本位货币的主要作用是价值尺度与储备手段,极少参与流通。中国先民对白银的认识和利用有着悠久的历史,白银很早就被制作成工艺品和货币。中国古代把白银用做货币大量使用,是在唐宋以后的事情。到明清,银本位制不断巩固加强,在中国历史上,白银从贵重商品,最终走向了完全的货币形态,是在明朝时期,即通常所说的白银货币化。 白银在明代经历了不同寻常的货币化过程。明初,白银不是合法货币,那时候的法定货币开始是铜钱,然后是纸钞,为了推行纸币制度,曾经禁止民间使用金银交易,可是未能阻止白银的流通,民间交易活动仍习惯使用白银。作为交换媒介,货币单位价值的大小应该与商品经济的发展水平相适应,由于明中叶以后,市场的发展和商品交易规模的扩大,铜钱已经难以完全满足市场需求,因此需要一种单位价值更大并且便于携带的贵金属来充当交易媒介,白银便很自然地成为主要的货币。明代白银货币化是自民间开始,经历了自下而上的发展历程,在逐渐得到国家事实认可以后,才向全国展开的。 白银货币化是有社会经济基础的。唐代以前由于白银数量稀少,使用范围因此非常狭窄,随着白银生产技术的发展与产量的提高,白银的使用获得重要的突破。在中唐时期,白银在民间就有了普遍使用的迹象了,唐宋时期中国历史上第二次商品经济发展高潮到来之际,白银的使用发展为白银货币化奠定了广泛的社会基础。宋代银产量的进一步提升使白银逐步成为社会各阶层普遍接受和拥有的商品。当时政府应对白银使用采取宽容的政策,白银虽然还不是法定货币,但其货币职能已不断增强。 到了北宋时期,白银通过贸易渠道外流加剧白银短缺,银价高涨,直接制约和阻碍白银作为普通货币流通,白银发展的进程缓慢下来。明朝统一之后,对海外贸易采取了严格的控制,长期推行海禁政策,但民间的海外贸易还是屡禁不止,海外的白银源源不断流入中国,改变了当时白银不足的情况。另外,伴随着白银货币化的深入“重钱轻银”的思想开始成为一股不可忽视的思潮,“重钱轻银”论的风行一方面反映了白银货币化的程度之深,另一方面揭示了以白银为代表的“货币权力“和以铜钱等传统货币为代表的”政治权力“的冲突。以白银取代铜钱将使中央政府失去发行货币的特权,国家会失去对财政的控制,后果不堪设想。从民间发展起来的白银货币化过程中,明代政府的政策是被动的,与现实脱节,丧失了对财政的控制,因此后来政府的财政危机一直非常严重。货币流通是商品经济的反映,反过来又会影响商品的流通,商品经济的不同发展阶段需要不同的交换媒介与之相适应,政府应当随着商品经济的发展状况及时调整货币政策,促进经济发展,从而达到社会的稳定。明代政府在”重钱轻银”的思想的影响下,被动的政策对当时社会产生了消极的影响。 明代时期白银货币化对经济、政治、社会都产生了前所未有的深远影响。在经济上,动摇了封建社会经济的基础,并促进了新的经济因素的产生。市场上对白银的巨大需求,推进了海外贸易的发展,国外的白银流入为工商业的资本累积提供了条件,有力地推动晚明工商业发展。与此同时,使中国市场与世界接轨,中国的商品开始在全球范围内流通。在繁荣的商业经济的刺激下,城市迅速繁荣发展,以东南沿海为中心陆续兴起了一些新的城市。白银流入不仅刺激了中国的经济,对文化的发展也产生了推动的作用,在一定程度上打破了人们在思想和行为上的束缚。 正如如何事物都有两面性,白银在带来经济繁荣的同时,也刺激了商业投资,