第2节生物进化的实质

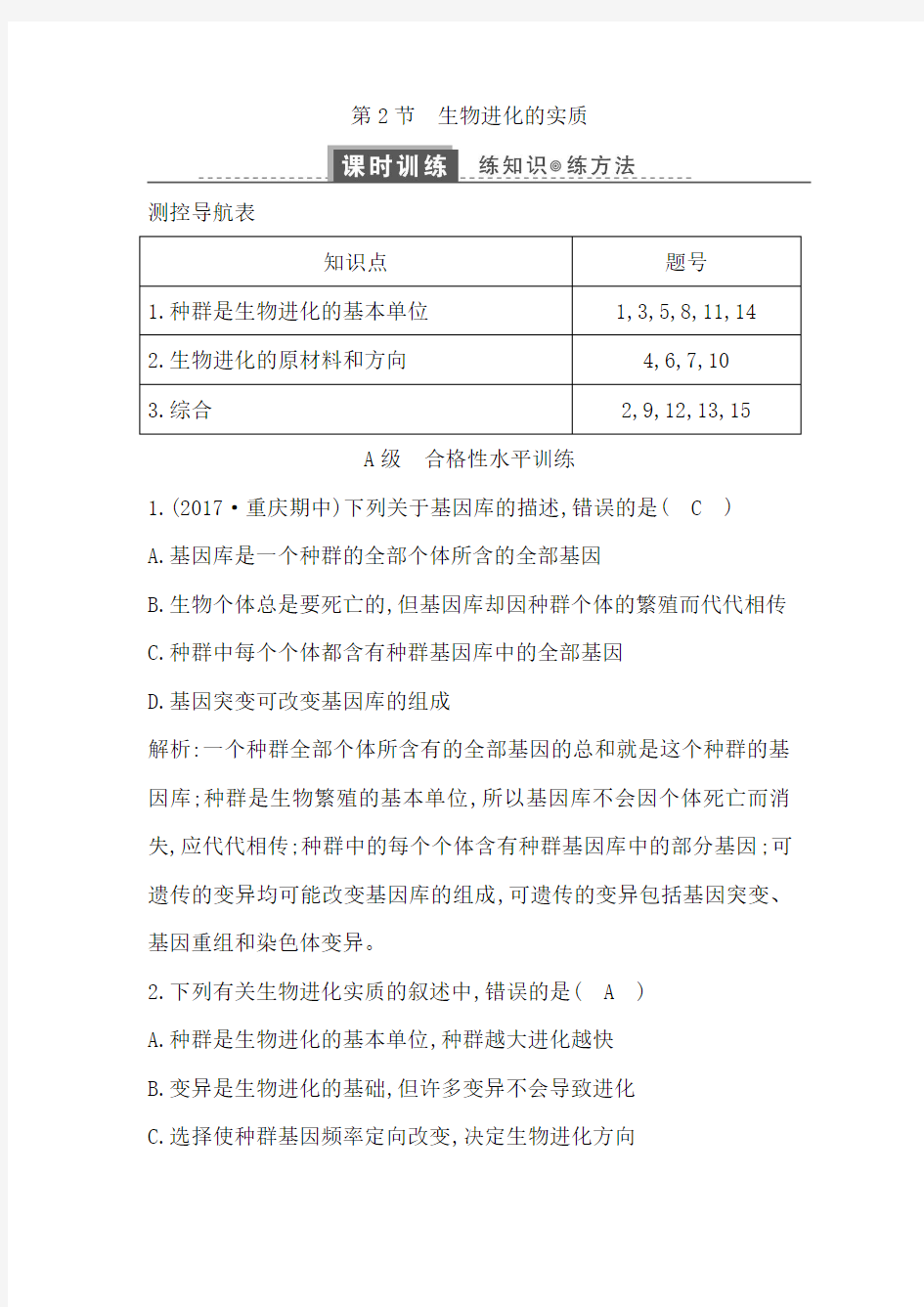

测控导航表

A级合格性水平训练

1.(2017·重庆期中)下列关于基因库的描述,错误的是( C )

A.基因库是一个种群的全部个体所含的全部基因

B.生物个体总是要死亡的,但基因库却因种群个体的繁殖而代代相传

C.种群中每个个体都含有种群基因库中的全部基因

D.基因突变可改变基因库的组成

解析:一个种群全部个体所含有的全部基因的总和就是这个种群的基因库;种群是生物繁殖的基本单位,所以基因库不会因个体死亡而消失,应代代相传;种群中的每个个体含有种群基因库中的部分基因;可遗传的变异均可能改变基因库的组成,可遗传的变异包括基因突变、基因重组和染色体变异。

2.下列有关生物进化实质的叙述中,错误的是( A )

A.种群是生物进化的基本单位,种群越大进化越快

B.变异是生物进化的基础,但许多变异不会导致进化

C.选择使种群基因频率定向改变,决定生物进化方向

D.变异的有害和有利不是绝对的

解析:种群越大,基因频率的变化越不明显,进化越慢;变异不一定导致基因频率的变化,不一定导致进化;选择使种群基因频率定向改变,决定生物进化方向;变异的有害和有利不是绝对的,取决于生物生存的环境。

3.(2017·湖南长沙月考)某自花传粉植物种群中,AA基因型个体占40%,aa基因型个体占20%,Aa基因型个体占40%。则A的基因频率为( A )

A.0.6

B.0.4

C.0.3

D.0.2

解析:根据题干信息可知,AA=40%,aa=20%,则Aa=1-40%-20%=40%,则A 的基因频率=40%+1/2×40%=60%。

4.下列关于生物进化的叙述,错误的是( A )

A.产生新基因的变异才能为生物进化提供原材料

B.种群基因频率的改变方向由自然选择决定

C.有性生殖的出现,推动了生物进化、增强了生物的变异

D.任何基因频率的改变,不论其变化大小如何,都属于进化的范畴

解析:产生新基因的变异属于基因突变,基因突变、基因重组和染色体变异都能为生物进化提供原材料;自然选择决定生物进化的方向,定向改变种群的基因频率;有性生殖增强了生物的变异,推动了生物进化;进化的本质是基因频率的改变,只要基因频率发生了变化,生物就发生了进化。

5.(2017·山东潍坊月考)现有一个非常大的某昆虫种群,个体间随机交配,没有迁入和迁出,无突变,无自然选择。种群中A基因频率为80%,a基因频率为20%;由于人类干扰使种群中AA个体30%死亡,则该种群中A的基因频率约为( C )

A.24%

B.56%

C.75.2%

D.60.8%

解析:依题意可知,在人类干扰之前,该种群中基因型AA的频率= 80%×80%=64%,基因型Aa的频率=2×20%×80%=32%,基因型aa的频率=20%×20%=4%;在人类干扰之后,该种群中的基因型AA∶Aa∶aa= 64%×(1-30%)∶32%∶4%=11.2∶8∶1,所以该种群中A的基因频率约为(11.2×2+8)÷(11.2×2+8×2+1×2)×100%≈75.2%。

6.(2017·山东胶州月考)滥用抗生素会使细菌出现耐药性,长此以往,应对细菌感染,人类将无药可用。下列有关说法正确的是( C )

A.抗生素的使用可增强人体的免疫力,但会引起细菌的定向变异

B.群落是生物进化的基本单位,突变可为进化提供原材料

C.“耐药性”基因频率的改变导致病菌发生了进化

D.抗生素的滥用导致“耐药性”细菌被优选出来,是细菌对抗生素进行选择的结果

解析:变异是不定向的,且抗生素只能对细菌的抗药性进行选择,不能导致细菌产生抗药性变异;生物进化的基本单位是种群,而不是群落;“耐药性”基因突变导致基因频率改变,进而导致细菌进化;抗生素的

滥用导致“耐药性”细菌被优选出来,实质是抗生素对细菌选择的结果,导致“耐药性”基因频率上升。

7.(2017·湖北武汉月考)达尔文在环球考察中观察到在加拉帕戈斯群岛生活着13种地雀,这些地雀的喙差别很大。据此下列说法错误的是( A )

A.不同岛屿的环境直接对地雀的基因型进行选择

B.不同岛屿上地雀发生的突变和基因重组不决定生物进化的方向

C.不同岛屿上地雀种群的基因频率都发生了定向改变

D.不同岛屿上地雀种群可能产生不同的突变和基因重组

解析:不同岛屿的环境直接对地雀的表现型进行选择;生物进化的方向由自然选择决定;自然选择使不同岛屿上地雀种群的基因频率都发生了定向改变;生物的变异是不定向的,不同岛屿的环境条件不同,地雀种群可能产生不同的突变和基因重组。

8.自然界中,桦尺蠖有灰色和黑色两种类型。当树干和岩石呈现深暗颜色时,绝大多数为黑色桦尺蠖;在灰色环境中,绝大多数为灰色桦尺蠖。下列叙述正确的是( B )

A.灰色桦尺蠖和黑色桦尺蠖是两个不同物种

B.不同的环境条件中,灰色基因和黑色基因的频率不同

C.灰色桦尺蠖全部基因的总和称为基因库

D.在深暗的环境中,大多数灰色桦尺蠖突变成了黑色桦尺蠖

解析:灰色桦尺蠖和黑色桦尺蠖是同一物种;不同的环境条件中,灰色基因和黑色基因的频率不同,灰色环境中,绝大多数为灰色桦尺蠖,灰

色基因频率高;基因库指的是该物种的全部基因;当树干和岩石呈现

深暗颜色时,绝大多数为黑色桦尺蠖,灰色容易被天敌捕食而被淘汰。

9.(2017·河北张家口月考)开始使用杀虫剂时,对某种害虫效果显著,但随着杀虫剂的继续使用,该种害虫表现出越来越强的抗药性。请回答下列问题:

(1)这片农田中全部的该种害虫的总和称为,该种害虫全部

个体含有的全部基因,称为该种群的。

(2)害虫抗药性变异产生于农药使用(填“前”或“后”)。由于农药的反复使用,害虫的抗药性状逐代积累并加强,从这个过程

可以看出,虽然生物的是不定向的,但是定向的。(3)在自然选择的作用下,种群的会发生定向改变,导致生物朝一定方向进化。

解析:(1)这片农田中全部的该种害虫的总和称为种群,该种群中全部个体含有的全部基因是种群的基因库。

(2)抗药性变异的来源是基因突变,在农药使用前就已经产生;基因突变具有不定向性和低频性,但自然选择在很大程度上是定向的。(3)变异是不定向的,通过长期的自然选择,其中不利变异被不断淘汰,有利变异逐渐积累,使种群基因频率发生定向改变,所以自然选择决

定生物进化的方向。

答案:(1)种群基因库

(2)前变异自然选择

(3)基因频率

B级等级性水平训练

10.有些动物在不同季节中数量差异很大:春季残存的少量个体繁殖,夏季数量增加,到了冬季,由于寒冷、缺少食物等原因而大量死亡,如此周期性的变化形成一个如瓶颈样的模式(·为抗药性个体)。据图分析正确的是( B )

A.突变和基因重组决定了该种群生物进化的方向

B.在图中所示的三年间,种群的基因频率发生了改变

C.第二年时若使用农药,抗药基因频率增加是由于农药使更多个体发生变异

D.害虫的敏感性基因频率逐年升高,说明该种群肯定退化了

解析:生物进化的方向是由自然选择决定的;由图可知,图中基因频率发生了变化;农药只是起到选择作用,农药不能促进细菌发生变异;具有敏感性基因的个体耐寒冷,具有抗药基因的个体不耐寒冷,这说明变异的有利或有害取决于环境的不同,不能说明种群退化了。

11.(2017·山东济宁期中)经调查在某一种群内AA的基因型频率为40%,Aa的基因型频率为60%,aa的基因型(基因致死型)频率为0,那么随机交配繁殖一代,下列说法正确的是( A )

A.AA的基因型频率占49/91

B.Aa的基因型频率占42/100

C.自然选择过程直接作用于个体的基因型

D.该种群未发生进化

解析:因种群内AA=40%,Aa=60%,可求出A基因频率为70%,a基因频率为30%,随机交配繁殖一代,后代中AA基因型频率为A基因频率的平方,即49/100;aa基因型频率为a基因频率的平方,即9/100,Aa基因型频率为42/100,又由于aa基因型是致死的,因此后代中AA的基因型频率占49/91,Aa的基因型频率占42/91;自然选择过程是直接作用于个体的表现型;后代中A基因频率为49/91+1/2×42/91=70/91,亲代A基因频率为70%,基因频率发生了改变,所以该种群发生了进化。

12.(2017·山东济南期末)若选取基因型为Aa,性别比例为1∶1的某种昆虫组成一个种群。下列叙述正确的是( D )

A.当自然选择对隐性基因a不利时,a的基因频率会降为零

B.自然选择是影响基因频率的唯一因素

C.种群中全部个体所含有的A和a基因构成该种群的基因库

D.该种群随机交配一次会引起种群基因型频率的改变

解析:当自然选择对隐性基因a不利时,隐性性状会被淘汰,但杂合子Aa不会被淘汰,所以a基因频率不会降为0;影响种群基因频率改变的因素有突变和基因重组、迁入和迁出、自然选择等;一个种群中全部个体所含有的全部基因,叫做这个种群的基因库;由题意知,该种群只有Aa一种基因型,随机交配一次后,子代中AA基因型频率为1/4、Aa 基因型频率为1/2、aa基因型频率为1/4。

13.某昆虫的种群非常大,第一年AA占10%,Aa占20%,aa占70%,种群内雌雄个体间都能自由交配并产生后代。假设由于环境条件改变,种

群中显性个体每年增加10%,隐性个体每年减少10%,下列说法正确的是( B )

A.环境条件的改变一定会影响隐性个体的出生率

B.在自然选择过程中,直接受选择的是个体的表现型

C.第二年隐性个体的基因型频率为60%

D.若环境条件不变,该种群的基因频率不会发生改变

解析:环境条件的改变不一定会影响隐性个体的出生率,也可能是影响其死亡率;在自然选择过程中,直接受选择的是个体的表现型,从而导致基因型的频率发生改变;第二年隐性个体数量减少10%,假设第一年个体数为100个,则环境改变后AA为11个,Aa为22个,aa为63个,所以aa基因型频率为63/(11+22+63)×100%=65.6%;影响基因频率的因素有迁入、迁出、自然选择、突变和基因重组等。

14.(2017·四川雅安期中)某动物种群中AA、Aa和aa的基因频率分别为0.3、0.4和0.3,请回答:

(1)该种群中a基因的频率为。

(2)如果该种群满足四个基本条件,即种群、不产生

、没有、没有迁入迁出,且种群中个体间随机交配,则理论上该种群的子一代中aa的基因型频率为;如果该种

群的子一代再随机交配,其后代中aa的基因型频率(填“会”或“不会”)发生改变。

(3)假定该动物种群满足上述四个基本条件,但不发生随机交配,只在相同基因型之间进行交配,则理论上该种群的子一代中AA、Aa和aa

的基因型频率分别为、和;如果子一代也同样只发生相同基因型之间的交配,其后代中A和a的基因频率

(填“会”或“不会”)发生改变。

解析:(1)由题意可知,AA=0.3、Aa=0.4、aa=0.3,该种群中a基因的频率为0.3+0.4×1/2=0.5。(2)如果该种群足够大、不发生突变、没有自然选择、没有迁入迁出,且种群中个体间随机交配,则该种群的遗传符合哈迪-温伯格平衡公式,即理论上该种群的子一代中aa的基因型频率是0.52=0.25;如果继续随机交配,其后代中aa的基因型频率不会发生改变。(3)假定该动物种群满足上述四个基本条件,但不发生随机交配,只在相同基因型之间进行交配,即交配方式是AA与AA、Aa与Aa、aa与aa进行交配,理论上该种群的子一代中AA、Aa、aa的基因型频率分别是:AA=0.3+0.4×1/4=0.4、Aa=0.4×1/2=0.2、aa=0.3+ 0.4×1/4=0.4;子一代中A的基因频率=0.4+0.2×1/2=0.5、a的基因频率=0.4+0.2×1/2=0.5。如果子一代也同样只发生相同基因型之间的交配,其后代(子二代)中AA、Aa和aa的基因型频率如上述方法进行计算,AA=0.4+0.2×1/4=0.45、Aa=0.2×1/2=0.1、aa=0.4+0.2×1/4=0.45,则子二代中A的基因频率=0.45+0.1×1/2=0.5、a的基因频率=0.45+0.1×1/2=0.5。因此,如果子一代也同样只发生相同基因型之间的交配,其后代中A和a的基因频率不会发生改变。

答案:(1)0.5 (2)足够大基因突变(突变) 自然选择

0.25 不会(3)0.4 0.2 0.4 不会

15.材料一:某种蛾易被蝙蝠捕食,千百万年之后,此种蛾中的一部分当感受到蝙蝠的超声波时,便会运用复杂的飞行模式逃脱危险,其身体也发生了一些其他改变。当人工使变化后的蛾与祖先蛾交配后,产出的受精卵不具有生命力。

材料二:蛙是幼体生活于水中,成体可生活于水中或陆地的动物。由于剧烈的地质变化,使某种蛙生活的水体分开,蛙被隔离为两个种群。千百万年之后,这两个种群不能自然交配。

依据以上材料,回答下列问题。

(1)现代生物进化理论认为:生物进化的基本单位是,材料一中的这种蛾已经发生了进化,原因是

。

(2)在材料一中,蛾复杂飞行模式的形成是的结果。

(3)在材料二中,若发生剧烈地质变化后,其中一个蛙种群生活的水体逐渐干涸,种群中个体数减少,导致该种群的变小。(4)下表为某基因在种群A和B中的基因型个体数。

计算D基因在A种群中的频率为。你认为造成B种群的基因型分布最可能的原因是。

解析:(1)种群是生物进化的基本单位;当人工使变化后的蛾与祖先蛾交配后,产出的受精卵不具有生命力,说明两个蛾种群之间已经出现了生殖隔离,而生殖隔离是种群基因频率变化到一定程度的结果,生物进化的过程实质上就是种群基因频率发生变化的过程。

(2)在材料一中,蛾复杂飞行模式的形成是长期自然选择的结果。

(3)一个种群中全部个体所含有的全部基因,叫作这个种群的基因库。材料二中如果一个蛙种群生活的水体逐渐干涸,种群中个体数减少,则一些基因会随着某些个体的死亡而消失,进而导致该种群的基因库变小。

(4)根据表格可知,A种群中基因D有200×2+50+180=630(个),种群中

D、d全部等位基因数有(200+50+100)×2+(180+170)=1 050(个),所以基因D在A种群中的频率为630÷1 050×100%=60%;B种群中没有X D X D、X D Y基因型个体,最可能的原因是含X D的雄配子不能存活。

答案:(1)种群基因频率已经发生了改变

(2)自然选择

(3)基因库

(4)60%(0.6) 含X D的雄配子不能存活(其他合理答案也可)

《第二节生物进化的历程》教案 教学目标: (一)知识目标 1、举例说出生物进化的依据。 2、概述生物进化的主要历程。 (二)能力目标 1、通过对化石的观察、比较和分析,培养学生的观察能力,研究问题、解决问题的能力。 2、培养应用已有知识,对问题的答案提出科学设想的能力。 (三)情感态度与价值观目标 1、通过讨论马的进化过程,从中培养学生实事求是的科学态度和探索真知的热情。 2、通过比较法的应用,培养学生科学的思维方式。 3、通过对生物进化历程的学习,激励学生保护生命,热爱生物圈,形成生物圈是一个大家庭的观点。 教学重难点: 1、说出生物进化的证据。 2、描述生物进化的主要历程。 教学准备: (一)教师准备 1、一段关于马(或者其他生物)进化的电影或短片。 2、始祖鸟和现代鸟的挂图或图片。 3、多种动植物的化石图片或化石标本。 (二)学生准备 1、将学生分为4人一组,选出小组长。 2、每小组课前收集有关化石形成的资料,准备探究实验。 3、要求各小组通过资料、网络等查询有关生物进化历程的资料。 教学流程: 一、情景引入(创设情境)

欣赏:从高山到平原,从沙漠到草原,从赤道到极地,从天空到湖海,几乎到处都有形态各异、多种多样的代表生物图片。 我们学习了生命的诞生,知道了地球上出现的原始生命是原始单细胞生物。而如今生物圈中我们熟悉的景象却有着丰富多彩的生物。这些五彩缤纷的植物和千姿百态的动物由地球上最初的原始生命经过什么样的历程演变而来的?这就是我们今天要学习的内容:生物进化的历程。 设计思想通过丰富多彩的动植物图片产生强烈的视觉效果,复习引入新课,很容易激发学生的学习兴趣,很自然的联系到原始单细胞生物到底是如何转变成丰富多彩的动植物的,继而提出探究的问题。 二、探究过程 (一)生物进化的证据 学生:观察化石。 教师:生物进化过程发生在很久以前的事情,没有人能够亲自经历生物进化几十亿年的历史。所以,神创论曾经根深蒂固。随着进化论证据越来越确凿,相信生物进化论的人越来越多。提问:你知道有哪些证据可以证明生物是进化来的吗? 学生讨论、总结: 在研究生物进化的过程中,有许多证据,比如细胞解剖学证据、细胞学证据、胚胎学证据、生物化学证据等等,其中化石是最直接的证据。 教师准备图片和实物展示:各种化石。 学生: 各小组同学认真观察,说出化石的种类,观察不同地层中的化石,找出规律。思考教师提出的两个问题,讨论并总结出答案。 问题1:什么是化石?为什么化石可以作为生物进化的证据? 结论:化石是地层里古代生物的遗体、遗物和遗迹的总称。它们能直接或间接地证明各种古代的生物曾经在地球上存在过,所以是生物进化直接的证据。 图示:不同地层化石模式图。 问题2:不同地层中发现的化石有什么分布特点? 结论:越简单、越低等的生物的化石总是出现在越古老的地层里,越复杂、越高等的生物的化石则出现在越新近形成的地层里。这说明生物是进化发展的。

第二章第一节生物进化的历程教学设计 教学目标 1.了解地球原始生命起源于非生命物质的基本观点,并通过对比对生命起源认识的不同观点,对学生进行唯物主义生命观的教育,自觉抵制非科学的观点。 2.在了解动物、植物进化的大致历程基础上,归纳总结、初步认识生物进化的基本规律。 3.了解人类进化的历程,认识人类的生物学地位。 4.在学习动物、植物以及人类进化的知识过程中,了解研究生物进化课题的一些基本方法,如系统比较方法。 重点、难点分析 1.动、植物进化的历程是本小节学习的重点。通过了解动物、植物进化的历程,帮助学生认识生物进化的基本规律——从简单到复杂、从低等到高等、从水生到陆生。教学中根据学生已经学习过的动物学、植物学知识,引导学生比较各类生物的特征,分析归纳,抓往能反映生物进化的线索,认识生物进化的规律。同时,教学中还应注意引导学生认识生物进化是生物发展的必然结果,这一过程经历了漫长的时间,这个过程是伴随着地球的演变过程进行的。 2.生命的起源是本小节学习的难点。这个问题涉及的知识比较广泛,如地球起源的问题一些化学知识,等等。此外,这个问题的研究还处于假说阶段,缺少有力的实验证据。所以,一些问题不容易向学生交待清楚。教师在教学中可以通过对比的方法,介绍人类对生命起源问题的认识过程,了解这个问题研究的进展情况和研究方法,引起学生对这个问题的兴趣,激励学生关注这一科学难题并建立正确的观点。 3.有关“人类的出现”的教学也是一个难点。这一问题的最终解决需要深入研究,所以在教学中只能介绍人类出现和发展的总趋势,可以告诉学生进化的一些细节问题还不清楚。 总之,这节课所涉及的生命起源、生物进化、人类进化的几个方面都存在许多未解决、未定论的问题。一些人利用科学不能解释这些难题,宣扬唯心论,甚至攻击进化论。所以,在教学中,教师可以通过人类对生命起源、生物进化的研究发展的过程来说明人类对自然现

高中生物生物的进化知识点归纳 名词: 1、过度繁殖:任何一种生物的繁殖能力都很强,在不太长的时间内能产生大量的后代表现为过度繁殖。 2、自然选择:达尔文把这种适者生存不适者被淘汰的过程叫作自然选择。 3、种群:生活在同一地点的同种生物的一群个体,是生物繁殖的基本单位。个体间彼此交配,通过繁殖将自己的基因传递给后代。 4、基因库:种群全部个体所含的全部基因叫做这个种群的基因库,其中每个个体所含的基因只是基因库的一部分。 5、基因频率:某种基因在整个种群中出现的比例。 6、物种:指分布在一定的自然区域,具有一定的形态结构和生理功能,而且在自然状态下能互相交配,并产生出可育后代的一群生物个体。 7、隔离:指同一物种不同种群间的个体,在自然条件下基因不能自由交流的现象。包括: a、地理隔离:由于高山、河流、沙漠等地理上的障碍,使彼此间不能相遇而不能交配。(如: 东北虎和华南虎) b、生殖隔离:种群间的个体不能自由交配或交配后不能产生可育的后代。 语句: 1、达尔文自然选择学说的内容有四方面:过度繁殖;生存斗争;遗传变异;适者生存。 2、达尔文认为长颈鹿的进化原因是:长颈鹿产生的后代超过环境承受能力(过度繁殖);它们都要吃树叶而树叶不够吃(生存斗争);它们有颈长和颈短的差异(遗传变异);颈长的能吃到树叶生存下来,颈短的因吃不到树叶而最终饿死了(适者生存)。 3、现代生物进化理论的基本内容也有四点:种群是生物进化的单位;突变和基因重组产生进化的原材料;自然选择改变基因频率;隔离导致物种形成。 4、种群基因频率改变的原因:基因突变、基因重组、自然选择。生物进化其实就是种群基因频率改变的过程。 5、基因突变和染色体变异都可称为突变。突变和基因重组使生物个体间出现可遗传的差异。 6、种群产生的变异是不定向的,经过长期的自然选择和种群的繁殖使有利变异基因不断积累,不利变异基因逐代淘汰,使种群的基因频率发生了定向改变,导致生物朝一定方向缓慢进化。因此,定向的自然选择决定了生物进化的方向。(实例——桦尺蠖在工业区体色变黑:a、从宏观上看:19世纪中期桦尺蠖的浅色性状与环境色彩相似,属于保护色,较能适应环境而大量生存;黑色性状与环境色彩差异很大,不能适应环境,易被捕食者捕食,因此,突变产生后,后代的个体数受到限制。19世纪中期到20世纪中期,由于地衣死亡,桦尺蠖栖息的树干裸露并被烟熏黑,使得黑色性状与环境色彩相似而大量生存,浅色性状与环境色彩差异很大,易被捕食者捕食而大量被淘汰。表现为适者生存,不适者被淘汰。

《第二节生物进化的证据》习题 一、选择题 1、下列对地层中化石出现顺序的叙述,哪一项是不正确的() A、较古老的地层中,成为化石的生物较低等,较简单 B、较晚近的地层中,有较简单,较低等的生物化石 C、较晚近的地层中,有较复杂,较高等的生物化石 D、较晚近的地层中,没有较简单,较低等的生物化石 2、已知物种A的化石比物种B的化石在地层中出现得晚,由此可知() A、物种A比物种B数量多 B、物种A比物种B的结构复杂 C、物种A一定从物种B进化而来 D、物种B一定是从物种A进化而来 3、研究生物进化的最直接的证据是() A、古代生存的生物 B、现在生存的生物 C、生物“进化树” D、古代生物的化石 4、下列叙述中,不正确的是() A、化石为生物进化提供了直接的证据 B、“始祖鸟”是鸟类进化成哺乳类的典型证据 C、在人类进化过程中,发生显著变化的是脑容量增加 D、达尔文提出较为完善的生物进化学说,其核心是自然选择 5、在某地的考古挖掘过程中,越往下挖,出土的生物化石越有可能是()。 A、越来越高等 B、生物化石的结构越来越简单 C、生物化石的结构越来越复杂 D、陆生生物的化石增多 二、填空题 1、下表是7种生物细胞色素C与人细胞色素C的组成差异,请分析表中数据后回答:(已知细胞色素C是由104个氨基酸组成) 生物名称黑猩猩猴马鸡金枪鱼小麦酵母菌 与人细胞 0 1 12 13 21 35 44 色素C的 差异数 (1)、从表中数据可发现生物的细胞色素C的氨基酸组成和生物的亲缘关系是:亲缘关系越近,细胞色素C的氨基酸组成差异。 (2)、从上表看,人和的亲缘关系最远,因为两者的。

八年级生物导学案 课题:生物进化的历程(第二节) 学习目标: 1、概述生物进化的主要历程 重点: 1、概述生物进化的主要历程 学法指导: 1、先通读教材P53—P57,勾画出“研究生物进化的基本方法”, “生物进化的大致历程”,探究科学家是如何根据一系列的证据来研究生物进化以及绘制生物进化图,再完成教材助读。 2、完成时间15分钟。 预习案 一、教材助读 1、化石是生物的___、___或___,因为种种原因被___,经过___的复杂变化形成的。 2、科学家通过对化石的研究发现___的化石再比较古老的地层中就出现了,___、___和___动物则依次在越来越晚近生物地层中才出现。 二、预习自测 1、地球上最早出现的植物是() A、蕨类植物 B、单细胞藻类 C、苔藓植物 D、裸子植物 2、下列不属于生物进化的总体趋势的是() A、从水生到陆生 B、从简单到复杂 C、从低等到高等 D、从矮到高 3、地球上最早出现的动物是() A、扁形动物 B、腔肠动物 C、单细胞动物 D、软体动物 4、生物进化的总体趋势是:①从生活环境考虑,由___到___进化;②从生物体结构的复杂水准考虑,由___到___进化;③从生物的进化地位考虑,由___到___进化。 三、我的疑惑:

探究案 探究一:学习研究生物进化的方法 认真阅读P53---P54的资料分析,完成下列问题: 1、上述3个资料中,科学家在研究生物进化问题时各采用了什么方法? 2、上述3个资料中,科学家所采用的研究方法有什么共同之处? 3、上述3个资料中,你能对生物进化的历程做出怎样的推测? 探究二:生物进化的大致历程 1、地球上的植物和动物进化的大致历程分别是什么? 2、生物进化的总趋势是什么? 3、生物化石之所以能够证明生物的进化,根本原因是() A、化石是保存有地层中的生物遗体或生活痕迹 B、地壳岩石的形成有一定的书序 C、化石是生物的祖先 D、各类生物化石再地层中的出现有一定的顺序 检测案

生物进化 一、选择题 1.突变和基因重组产生了生物进化的原始材料,现代生物技术也是利用这一点来改变生物遗传性状。下列有关叙述错误的是() A.人工诱变因突变率的提高而实现了定向变异 B.转基因技术造成的基因重组,就产生了定向变异 C.体细胞杂交技术能产生染色体变异,突破了生殖隔离的限制 D.现代生物技术能改变许多生物,使之更适合人的需要 解析基因突变是不定向的。 答案 A 2.下列哪项对种群的基因频率没有影响() A.随机交配B.自然选择 C.基因突变D.染色体变异 解析随机交配对基因频率没有影响,影响基因频率的因素是基因突变、基因重组、染色体变异和自然选择。 答案 A 3.(2011·临沂)人类与某些病毒的斗争是长期的,人类与这些病毒长期共存的原因是() ①病毒的毒性越来越强,人类对该病毒的免疫力越来越强 ②病毒的毒性越来越弱,人类对该病毒的免疫力越来越弱 ③病毒的毒性越来越强,人类对该病毒的免疫力越来越弱 ④病毒的毒性越来越弱,人类对该病毒的免疫力越来越强 A.①③B.②④ C.①②D.③④ 解析人类能与这些病毒长期共存是二者长期相互选择的结果。 答案 C 4.用现代生物进化理论看达尔文自然选择学说,自然选择学说的缺陷是() ①自然选择学说能科学地解释生物进化的原因和生物的适应性、多样性的形成 ②自然选择学说认为生物个体是生物进化的基本单位 ③自然选择学说对遗传和变异的本质未能作出科学的解释 ④自然选择学说对环境条件如何对可遗传的变异进行选择,没有能作出科学的解释 A.①②③B.②③④ C.①③④D.①②④ 解析生物个体的寿命是有限的,但该物种在一代代交替过程中得以保持和发展,该物种的基因库也得以保持和发展。限于当时的技术水平,达尔文对遗传和变异的本质以及自然选择如何对可遗传变异起作用,还不能作出科学的解释。 答案 B 5.下列有关地理隔离的叙述错误的是() A.造成地理隔离的障碍,对于陆生生物往往是水域、山脉、沙漠等,对于水生生物一般是陆地 B.地理隔离在物种形成中起着促进性状分歧的作用 C.地理隔离对人类没有影响 D.物种大多是经过长期的地理隔离,最后出现生殖隔离而形成的 解析地理隔离在人类中也有广泛影响,从理论上说,每个人都可以把地球上所有合适年龄的异性作为自己的选择对象,但实际上是做不到的,地理的因素是阻碍人类基因交流的天然屏障。当然对人类来说与别的动物不同,政治的、社会的隔离因素的影响,有时更为重要。 答案 C 6.研究人员调查了某地区同种生物的两个种群的基因频率。甲种群:AA个体为24%,aa个体为4%。乙种群:Aa个体为48%,aa个体为16%。下列有关叙述正确的是() A.甲种群生物所处的环境变化剧烈 B.乙种群生物基因突变率很高 C.乙种群生物所处的环境变化剧烈 D.甲、乙两种群生物无突变,环境基本相同 解析首先计算出甲种群Aa=72%,乙种群AA=36%;然后分别计算出甲种群A=(24%+36%)=60%,乙种群A=(36%+24%)=60%,。即甲乙两种群基因频率不变,说明甲乙两种群生物无突变,环境基本相同,没有进化。 答案 D 7.(2011·厦门)下列有关生物进化的叙述,正确的是() A.进化总是由突变引起的

第五单元生命的演化 第一章生命的起源和演化 第二节生物进化的证据(新授课导学稿) 【学习目标】 知识目标:明确什么是化石,以及化石的成因。从对不同年代的马化石的研究中,理解生物是进化而来的观点。理解并掌握化石所代表的生物的复杂程度与不同年代的地层之间的关系。明确解剖学证据———同源器官和分子生物学证据,及由此证明不同生物之间有一定的亲缘关系的结论。 能力目标:通过比较法的运用,培养对比分析问题的能力。通过资料分析活动,培养分析判断能力。情感目标:进一步树立生物进化的观点。 【学习过程】 一、新课导入 师:按照生命起源的化学进化学说,地球上原本没有生命,生命是由非生命物质逐渐演变来的,最初的原始生命地球上众多的生物是怎样进化来的?证明生物不断进化的证据有哪些?这就是今天我们探究的课题《生物进化的证据》。(板书) 二、目标展示 师:通过本节课的学习,希望同学们能够完成以下学习目标……(生读)目标会使你的学习更有针对性。 三、温故知新 师:在上一节的学习中,我们主要一起研究了生命起源的化学进化过程以及生命起源的实验探索,在学习新的知识之前,先把有关问题进行一下简单的回顾。 1、生命起源的化学进化: 原始大气的成分主要有哪些?与现在的大气成分相比,主要 不含哪种成分? 生命起源包括哪四个阶段?最重要的是哪个阶段?标志是什 么? 2、生命起源的实验探索 在米勒的实验中,A代表____,B代表_____.;正负电极放电 产生火花代表当时的______。由B到C,实际上是模拟____过程。 C中含有的有机物实际上是一些___________________。根据米 勒及其他学者的实验结果,可推测: 1965年我国科学工作者成功合成了具有生命活性的结晶牛胰 岛素验证了生命起源中由________形成_________的可能性。 四、自主学习 ★第一模块. 师:没有人能亲历生物进化几十亿年的历史,那么科学家是怎样研究生物进化历程的呢?请同学们对照课本P7—12之间的文字资料和图片资料,自主学习并解决以下问题: 1.到目前为止,科学家找到能证明生物进化最直接的证据是什么?;解剖学方面的证据有哪些?;什么物质为研究生物近化提供了分子生物学方面的证据? 2.科学家在研究生物进化问题时采用了什么方法? 首先科学家采用了比较的研究方法,即比较不同类型动物的化石在中出现的顺序,从而判断动物的进化顺序的方法。其次采用了比较动物的形态和结构特征的方法,对四种脊椎动物的前肢和人的上肢这一器官的形态结构进行比较,说明它们具有一定的关系;通过始祖鸟与现代鸟和爬行动物的形态和解剖特征的比较,说明鸟类是由始祖鸟进化而来的,始祖鸟是爬行动物向鸟类进化的中间过渡类型。最后利用组成生物体的一些重要物质(如)的差异性,来比较生物之间的亲缘关系的方法。 3.科学家在研究生物进化问题时采用的方法有什么共同之处? 科学家在研究生物进化问题时都采用了的方法。 师:生物学的研究常常用到比较法,比较法也是研究生物进化最重要的方法。本节课中通过比较不同地层中的化石结构,通过比较不同生物间的“同源器官”、通过比较不同生物间构成细胞色素C 的氨基酸组成的差异大小,都有力地证明了生物的确是在不断进化的。 ★第一模块 师:下面继续看书找出下列问题的答案,并做出回答: (一)化石证据 1.什么使化石? 化石是生物的____、____、或_____,因种种原因被埋藏在地层中,经过若干万年的复杂变化形成的。它是研究生物进化的证据。 2.结合图5.1-7回答以下两个问题: (1)各个时期的马在形态结构以及生活环境方面有怎样的差异? (2)马的系列化石的发现说明了什么问题? 现代马是由体型较小的经过漫长的年代进化来的。 3.结合图5.1-8回答以下两个问题: (1)化石在地层中的分布规律是什么? (2)化石为什么能证明生物的进化? (二)解剖学证据 (1)什么是同源器官? (2)同源器官反映了什么问题? (三)分子生物学证据 分子生物学证据主要是从哪方面进行比较的? 通过比较分析10种生物与人的细胞色素C的氨基酸的差异,能得出什么规律? 。 五、交流展示 A B C

第二节生物的进化 一、生物进化的历程 【学习目标】 1.通过阅读文本、观看课件、观察图片,能够说出研究生物进化的方法,了解比较法在研究生物进化中的重要作用。 2.通过阅读文本、观看课件、观察图片,能够概述生物进化的主要历程,形成生物进化的基本观点。 【教学重点】 举例说出研究生物进化的方法;概述生物进化的主要历程。 【教学难点】 用比较的方法,利用各种生物的主要特征,排列出生物进化的主要历程。 【教学准备】 1.教师准备: PPT课件、视频、图片 2.学生准备: 课前预习 【教学容】 (一)复习旧课,导入新课 教师:上节课我们一起学习了有关地球上生命起源的问题,我们知道这个问题到现在还是一团迷雾,世界出现了各种不同的说法。我们一起学习了5种,比如? 学生:神创论、小水滴、外星球或星际尘埃、热泉喷发…… 教师:虽然生命的起始点还找不到源头,但生物进化的脚步并没有因此而停止。生物逐渐按由简单到复杂、由低等到高等、由水生到陆生的进化顺序演变成现在的万物。生物进化的历史是久远的,没有人能在历史的隧道中畅游,所以生命起源和生物进化失去了见证人。那么,科学家是怎样研究生物进化的历程呢?这节课我们就来学习“生物进化的历程”。 (二)研究生物进化的方法。 教师:研究生物进化的方法很多。今天我们主要看以下几种。首先,大家翻

开书55页;仔细观察课本上所提供的图6-3-6生物化石和图6-3-7不同地层化石示意图,动动脑,能否从中发现一些问题呢? (学生阅读,教师出示挂图或标本。) 教师:挂图上所示是课本上两幅图的放大图,以及其他的一些生物化石。大家注意比对,把你发现的一些问题和得出的结论告诉大家。 学生A:我曾经看过一个资料,里面介绍了一些有关化石的问题。有些化石是生物的遗体,像琥珀里的昆虫;有些是遗物,例如恐龙蛋、粪便等;还有的则是它的生活痕迹,例如已经发现的恐龙大脚印。这些化石都为研究生物的进化,提供了非常重要的证据。 教师:化石为研究生物进化提供了证据,为什么它能起到这样的作用呢? 学生B:化石之所以能为研究提供证据,因为古生物的遗体、遗物、生活痕迹都是因为某种原因而被埋藏在地层中,经过若干万年后形成了化石,而且这些化石与当时的生活年代是在一起的。 学生C:在第二幅图中,我观察到这样几个问题: (1)地球表面在生物进化中是不断运动的,地层也随之上升、下降、扭曲等; (2)通过对地层由下到上的比较,我发现从下到上的地层中生物遗体越来越复杂; (3)通过同一地层中的生物化石,可以大致了解生活在同一时代的不同生物。 教师:回答得非常好。从刚才的学习中,我们可以发现通过对不同地层中的化石或同一地层中的不同化石作比较,就可以从中得出一些有关生物进化的问题。 教师总结:化石是生物的遗体、遗物或生活痕迹,由于某种原因被埋藏在地层中,经若干万年的复杂变化形成的。 教师:接下来我们一起来看P56图6-3-8始祖鸟复原图。仔细观察这种始祖鸟更像哪种动物?有哪些异同点? (学生讨论) 学生D:我感觉它比较像鸟类。它的身体表面有羽毛,还有翅膀,嘴的外形又比较像鸟的喙,所以我认为它应该归属到鸟类中。 学生F:我认为它更像爬行类动物。在它的前肢上长有指,指的末端有爪,

第二节生物进化的历程教学目标 1.能够举例说出研究生物进化的方法; 2.概述生物进化的主要历程; 3.在研究生物进化证据的过程中锻炼学生比较和分析的科学技能。 教学重点和难点 1.重点:研究生物进化的方法、生物进化的证据、生物进化的历程。 2.难点:研究生物进化的方法。 课前准备 1.有关视频、图片和数据资料;化石的实物或模型;始祖鸟化石复原模型 2.纸板、彩笔、剪刀 教学设计

教学过程设计 导入:上节课介绍了生命的起源,在大家心中最早出现的生物应该长什么样子呢? 学生:很小,球形的,只有一个细胞…… 教师:大家的推断很有道理。现在发现的最早的生物化石为大家的推断提供了证据。但是看看我们今天的生物界,千姿百态,纷繁复杂。这么美丽的生物又是如何来到地球的呢? 学生:进化来的。 教师:它们是怎么进化来的? 学生:先是单细胞生物,然后是多细胞生物,然后是鱼类、两栖动物、爬行动物、鸟和哺乳动物。 教师:回答得很好,你从哪里知道的? 学生:从书上知道的。 教师:书上的知识从哪里来的?有什么证据吗?

学生:有化石! 教师:那么我们一起来研究化石。展示化石挖掘的场景的图片和典型化石图片、地质年代表教师:我国有丰富的化石资源,这些图片都是我国出土的各种生物化石,并且标明了化石形成的地质年代。请同学们根据图片提供的资料,将这些化石标注到课本插图中。 学生:讨论、标注、公布答案。 教师:根据这些化石排列的顺序,你得出什么结论? 学生:越古老的地层化石越简单。 教师:由此可推论出:这些古老地层形成的年代里,地球上还没有出现复杂的生物,可见生物进化的一般顺序是从简单到复杂。 教师:最近我国辽西的化石在世界上引起了轰动。有人了解这方面的知识吗? 学生:辽西发现了中华龙鸟……(有的同学可能说出一些不确切甚至错误的信息,可以在随后的课程中进行纠正) 教师:比较中华龙鸟和始祖鸟的化石复原图,再比较它和今天的鸟具有哪些不同特征? 学生:中华龙鸟没有翅膀没,身上的羽毛也很细,嘴(喙)比始祖鸟尖…… 教师:这些说明了什么? 学生:鸟类是从爬行动物进化来的。 教师:化石为我们提供了生物进化的最直接、最有力的证据,还有其他一些学科也为证明生物的进化做出了贡献。比如分子生物学通过比较各种生物的细胞色素C也做出了同样的推断。(展示图片)细胞色素C是动植物细胞的线粒体中普遍存在的一种蛋白质,它在生物的呼吸作用中负担很重要的角色,所以它不会也不能一下子发生巨大的变化。请阅读课本54页资料,和黑板上提供的数据表,你能判断出在进化的历程中,谁和人的亲缘关系比较近吗? 学生:黑猩猩与人关系进,向日葵和螺旋菌与人的关系比较远。 教师:在上述研究中,科学家都使用了同一种方法,就是非常重要的比较法。还有很多研究中都

教学设计 高中新课程理念之一是以全面提高学生的科学素养为宗旨,以培养学生的创新精神和实践能力为重点,教师作为学习的引导者,引导学生自主学习,发现问题并解决问题。 本节课的设计,教学时以蜗牛的体色变异为切入口,引起学生兴趣,引入新课。这一部分内容主要采取学生课下预习,应用“6+1”课堂模式,课堂上老师帮助学生分析的教学方法。 三、教学目标 1.解释种群、种群基因库、基因频率等概念; 2.运用数学方法讨论种群基因频率的变化; 3.培养学生处理资料和数据的能力,并培养学生以事实或实验结果为依据得出结论的科学态度; 四、教学重难点 教学重点: 种群、基因频率等概念; 教学难点: 1.基因频率的概念; 2.自然选择对种群基因频率的影响; 五、教学方法 直观教学:借助多媒体手段,达到高效、简洁、直观的效果; 讨论交流:阅读讨论、全班交流,提高分析能力和语言表达能力。

___六、课时安排 课标要求 2 课时,由于本校实行高效课堂,故尝试 1 课时 七、 教学过程 1、导 应用蜗牛的有利变异提出问题 “中弱不胜触,外坚聊自郛 ”,这是苏东坡对蜗牛的描述,如果在蜗牛壳为黄色(aa )的群体中偶然出现一只棕色(Aa )蜗牛壳的变异个体,则棕色比黄色更不容易被敌害发现。思考:1.蜗牛的这种变异有利于生物进化吗?2.若棕色个体能很好地生 存下来,它体内的 A 基因如何才能传递给子代呢? 2、思 将本节课的重点知识通过学生自主学习的方式完成,时间为五分钟。具体见导学案 阅读教材第 100-104 页,完成以下问题 (一)生物进化的基本单位 1. 种群 (1) 生物进化的基本单位。 (2) 种群的概念:是指 。2.基因库与基因频率 (1) 基因库:一个种群中 含有的全部基因叫作基因库。 (2) 基因频率:种群基因库中,某个基因占全部 的比例为基因频率。 (二)生物进化的原材料1. 变异类型 现代生物进化理论认为, 为生物进化提供原材料。 可遗传变异来源 2. 可遗传变异的形成(1)形成:① ②通过有性生殖过程中的基因重组,可以形成多种多样的 。 (2)突变的有害和有利是相对的。衡量突变对生物体是否有利,要与 联系起来; 种群内具有某些突变性状的个体,在特定环境中表现出生存和繁殖优势。 (三)决定生物进化方向的因素 1. 自然选择: 。 2. 原因: 逐渐淘汰, 的逐渐积累。

八年级生物第五单元第一章生命的演化 第二节生物进化的证据(教案) 诸城实验初中吕桂英 【教学背景】 和学生一起回顾第一节生命起源的化学进化过程: 原始地球原始大气有机小分子有机大分子 火山爆发(水蒸气、氢、氨等)(氨基酸等)(蛋白质、核酸等) 原始生命原始单细胞 (能生长、生殖、遗传)生物 【教材分析】 本节课要用事实来说明生物是进化的,进化的证据有古生物学证据、解剖学证据、分类学证据等,教材着重以化石这一最科学最可靠的证据予以说明。 【教学方法】 自主、合作、探究 【教学目标】 知识目标: 1.明确什么是化石,以及化石的成因。 2.从对不同年代的马化石的研究中,理解生物是进化而来的观点。 3.理解并掌握化石所代表的生物的复杂程度与不同年代的地层之间的关系。 4.明确解剖学证据———同源器官和分子生物学证据,及由此证明不同生物之间有一定的亲缘关系的结论。 能力目标: 1、通过对不同地层的化石进行比较,培养学生比较分析的能力。 2、学会用比较法分析问题,培养学生通过事实进行分析、推理、判断问题的能力。 3、通过对化石的分析、讨论,使学生知道科学研究及假设要建立在证据的基础上。 【教学重难点】 重点:生物进化的证据 难点:不同地层的化石进行比较 【教学过程】 课堂导入:我们通过第一节学习了生物需要经过漫长的时间逐渐进化演变形成的。这一观点已被大多数人所接受。但是接受这一观点,需要一定的依据或证据。有什么证据能够证明各种生物是通过进化形成的?这是这节课我们将要讨论的问题。接着让学生看各种化石图片以及各种生物化石让学生从对化石的观赏中体验化石的神秘感。再提问你知道什么是

化石吗?化石是怎样形成的?它的价值主要体现在什么地方?引出生物进化的直接证据 化石。 一、化石证据 1、化石:指的是保存在地层中的古代生物的遗体、遗物或生活痕迹。 知识拓展:化石的形成过程 (1)当动物死后落入水底时形成化石的过程就开始了。 (2)动物尸体上的肌肉开始腐烂,漏出骨骼。 (3)水带来了泥土和沙子,掩埋了这些骨骼。 (4)接着,水渗进骨中,将无机盐沉淀在里面,就形成了化石。 (5)沙或泥土继续堆积,慢慢地形成沉积物(一般需要几百万年),如石灰岩等。化石就保存在岩石中。 (6)某些岩石层在地壳变化时冒出水面,在风和水的长期侵蚀下,漏出了化石。 从化石的形成过程不难看出化石保留了古代生物原有的特点,所以被用来研究古代生物,它们可以直接或间接证明某种生物曾经在地球上生活过。因此可以说化石是研究生物进化的最直接的证据。 2、参考课本(P8图5.1—7),小组进行讨论,然后回答: (1)从图中找出各时期的马在形态结构以及生活环境方面有哪些差异?这些差异与马的进化有什么关系? (2)马的系列化石说明了什么问题? 通过讨论后进行交流然后教师进行总结: (1)始祖马个体较小,前肢四趾,生活在树林中;距今4000万年前的马体型稍大,前、后足都为三趾,生活在树林中;距今2000万年前的马,四肢加长,中趾成为惟一着地的趾,奔跑能力增强,生活在草原上;距今1000万~300万年前的马体型大,前后肢都只有中趾着地,趾端形成硬蹄,侧趾退化,善于快速奔跑,生活在草原上。 从始祖马出发,在整个马的进化过程中,都遵循着以下这些特征的变化:体型增大,腿和脚伸长,中趾加强,以适应不断变化的地球环境。 (2)在脊椎动物进化史中,有关马的进化是了解得比较清楚的,其原因之一是化石丰富,因而研究得比较详细。通过研究不同地层的马化石,说明现代马是由始祖马经过极其漫长的年代逐渐进化而来的。 3、仔细观察课本P9图5.1—8“岩层与化石关系示意图”,小组讨论分析并回答问题:(1)不同年代的地层与地层中发现的化石代表的生物结构的复杂程度有没有关系?若有,是什么关系? (2)各类生物化石在地层中出现有没有一定顺序?这说明了什么? 通过讨论后进行交流然后教师进行总结: (1)构成地球表层成层的岩石,叫做地层。化石在地层中出现的顺序,是人们研究生物进化的一个重要方面。不同生物化石的出现和地层的形成,有着平行的关系。在越古老的地层中,挖掘出的化石所代表的生物,结构简单,分类地位越低等。在距今越近的地层中,挖掘出的化石所代表的生物,结构越复杂,分类地位越高等。 (2)化石在地层中按照一定的顺序出现的,从而说明各种各样的生物是经过漫长的年代逐渐进化而来的。

2019-2020年中考生物总复习第2节生物进化的历程精讲 ,核心知识 1.研究生物进化的主要证据是__化石__;科学方法是__比较法__。 2.植物进化历程: 原始藻类苔藓植物 蕨类植物裸子植物 被子植物 3.动物进化历程: 原始单细胞动物→腔肠动物→……→鱼类→两栖类→爬行类鸟类 哺乳类 4.生物进化的总体趋势是:由__简单到复杂__(从结构复杂程度角度)、由__低等到高等__(从进化地位角度)、由__水生到陆生__(从生活环境角度)。 ,命题方向 1.本节重点考查研究生物进化的方法,例:对化石的认识,理解化石是什么,化石的形成原因及比较法。 2.主要考查对生物进化的历程的认识,学生能根据实例判断生物进化的大致历程。 ,跟踪训练 1.生物进化的主要证据是( B ) A.现存生物B.生物化石 C.推测设想 D.形态结构 2.(xx长沙中考)张杨同学用橡皮泥制作了一个不同地层化石分布模型,该模型体现的规律不包括( C ) A.生物从简单到复杂 B.生物从水生到陆生 C.生物从体型小到体型大 D.生物从低等到高等 3.下列有关生命起源和生物进化的论述中,错误的是( B ) A.化石为研究生物的进化提供了重要证据 B.陆生生物一定比水生生物具有更复杂的结构 C.人类和现代类人猿的共同祖先是森林古猿 D.生物的遗传变异和环境因素的共同作用,导致了生物的进化 4.(xx内江中考)下列有关生命的起源和进化的叙述,不正确的是( A ) A.生命起源于原始陆地 B.化石是研究生物进化的最直接的证据 C.米勒实验说明原始地球条件下无机小分子形成有机小分子是可能的 D.原始生命诞生的标志是能进行生长和繁殖等 5.下列有关生物进化的叙述,正确的是( B ) A.越古老的地层里形成化石的生物越高等 B.化石是生物进化的重要证据

《生物的进化》知识点整理第七章生物的进化名词: 1、过度繁殖:任何一种生物的繁殖能力都很强,在不太长的时间内能产生大量的后代表现为过度繁殖。 2、自然选择:达尔文把这种适者生存不适者被淘汰的过程叫作自然选择。 3、种群:生活在同一地点的同种生物的一群个体,是生物繁殖的基本单位。个体间彼此交配,通过繁殖将自己的基因传递给后代。 4、基因库:种群全部个体所含的全部基因叫做这个种群的基因库,其中每个个体所含的基因只是基因库的一部分。 5、基因频率:某种基因在整个种群中出现的比例。 6、物种:指分布在一定的自然区域,具有一定的形态结构和生理功能,而且在自然状态下能互相交配,并产生出可育后代的一群生物个体。 7、隔离:指同一物种不同种群间的个体,在自然条件下基因不能自由交流的现象。包括:a、地理隔离:由于高山、河流、沙漠等地理上的障碍,使彼此间不能相遇而不能交配。b、生殖隔离:种群间的个体不能自由交配或交配后不能产生可育的后代。 语句:1、达尔文自然选择学说的内容有四方面:过度繁殖;生存斗争;遗传变异;适者生存。 2、达尔文认为长颈鹿的进化原因是:长颈鹿产生的后

代超过环境承受能力;它们都要吃树叶而树叶不够吃;它们有颈长和颈短的差异;颈长的能吃到树叶生存下来,颈短的因吃不到树叶而最终饿死了。 2、现代生物进化理论的基本内容也有四点:种群是生物进化的单位;突变和基因重组产生进化的原材料;自然选择改变基因频率;隔离导致物种形成。 3、种群基因频率改变的原因:基因突变、基因重组、自然选择。生物进化其实就是种群基因频率改变的过程。 4、基因突变和染色体变异都可称为突变。突变和基因重组使生物个体间出现可遗传的差异。 5、种群产生的变异是不定向的,经过长期的自然选择和种群的繁殖使有利变异基因不断积累,不利变异基因逐代淘汰,使种群的基因频率发生了定向改变,导致生物朝一定方向缓慢进化。因此,定向的自然选择决定了生物进化的方向。为不利变异基因,控制的性状不能适应环境而受到限制,因此,当时种群中浅色基因的频率为95%,黑色基因的频率为5%。到20世纪中期由于黑色基因控制的性状能适应环境而大量生存并繁殖后代,浅色基因控制的性状不能适应环境而大量被淘汰,使后代数量大量减少。浅色基因的频率下降为5%,黑色基因的频率上升为95%。结果是淘汰了不利变异的基因并保留了有利变异基因,通过遗传逐渐积累。) 6、物种的形成:物种形成的方式有多种,经过长期地

生物进化的证据 教学目标 1.了解特创论和被越来越多的人们所承认的进化论的基本观点;了解古生物学、胚胎学、比较解剖学的研究对象和部分其他学科为生物进化提供的证据;理解古生物学、胚胎学、比较解剖学为生物进化提供的具体证据;掌握生物进化的顺序。 2.通过理解三个学科研究为生物进化所提供的具体证据,培养学生的观察能力和分析问题、解决问题的能力;通过掌握生物进化的顺序,培养学生的分析综合的思维能力。 3.通过理解生物进化的证据和掌握生物进化的顺序,对学生进行进化、生物与环境相适应的生命科学观点的教育,渗透生命物质是不断变化发展的、内因与外因辩证关系等辩证唯物主义基本观点的教育。 重点、难点分析 1.古生物学为生物进化提供的证据是本课题的重点知识,因为: (1)古生物学研究的对象——化石,是古代生物保存在地层里的遗体、遗迹、遗物等,是生物进化最直接、最可靠、最有力的证据。 (2)化石与地层有着密切的关系,根据地层的地质年代,可以揭示出生物进化的顺序。也正是化石与地质年代的这种关系,可以使学生通过学习提高分析问题和解决问题的能力,同时受到进化观点的教育。 2.胚胎学上的证据之一是所有的高等生物的胚胎发育都是从一个受精卵开始的,这个情况可以说明高等生物起源于单细胞生物。这一内容是本课题的难点之一。这是因为学生只有个体发育的概念在头脑中形成,而没有系统发育的概念,更不清楚个体发育和系统发育的内在联系。正是因为学生没有这方面的知识基础,所以很难理解受精卵与单细胞生物的联系。另一个原因是,要理解这一难点还必须有初中的动物学知识为基础,如原生动物、腔肠动物、扁形动物、环节动物……,正是按照进化的顺序来学习的。而这方面的知识又是初中一年级时学习的,经过了三年多的时间,已大部分遗忘了,因此增加了教学的难度。 3.同源器官的概念也是本课题的一个难点,这一内容所以难,主要难在同源器官的“源”字上,即同源器官的起源相同,这“起源”指的是什么,对学生来说是不好理解的。这里的起源似应理解为,同源器官是来源于胚胎发育的同一胚层的同一部位。例如,几种脊椎动物的前肢骨和人的上肢骨是同源器官,这些器官都来源于胚胎发育初期的中胚层的分化出前肢或上肢骨的部位。而这种理解对于学生来说是没有知识基础的,因而成为教学的难点。 4.在本课题的教学中,应适时、适量地补充一些近代生命科学研究为生物进化提供的证据,这也可能成为教学的难点内容。教材所安排的三个学科为生物进化提供的证据,都是经典的证据,而分子生物学、生物化学、生理学、遗传学、生物地理学等学科研究的成果,也提供了生物进化的有力证据。这些内容的补充,虽然有些内容对学生来说难度大了一些,但可以使学生对生物进化的证据有更全面、更深刻的认识,同时也使学生对生命科学的发展和生物进化研究的关系,有更加明确的认识。 教学过程设计 一、本课题的参考课时为二课时。 二、第一课时: 1.首先,在复习生命的起源这一课题内容的基础上,进一步明确,原始生命的诞生,既是化学进化的结束,又是生物进化的开始。由此提出原始生命是如何进化发展为现代的生物界的问题,并引出对此问题的另一种根本对立的看法,即特创论。然后,简单讲述进化论与特创论的主要观点。此时,可让学生分析讨论两种理论的区别,也可让学生列表进行比较。下表可供参考使用。其中“评价”一栏,可让学生自己去发挥填写,表明自己对这两种理论

第2节生物进化的实质 测控导航表 A级合格性水平训练 1.(2017·重庆期中)下列关于基因库的描述,错误的是( C ) A.基因库是一个种群的全部个体所含的全部基因 B.生物个体总是要死亡的,但基因库却因种群个体的繁殖而代代相传 C.种群中每个个体都含有种群基因库中的全部基因 D.基因突变可改变基因库的组成 解析:一个种群全部个体所含有的全部基因的总和就是这个种群的基因库;种群是生物繁殖的基本单位,所以基因库不会因个体死亡而消失,应代代相传;种群中的每个个体含有种群基因库中的部分基因;可遗传的变异均可能改变基因库的组成,可遗传的变异包括基因突变、基因重组和染色体变异。 2.下列有关生物进化实质的叙述中,错误的是( A ) A.种群是生物进化的基本单位,种群越大进化越快 B.变异是生物进化的基础,但许多变异不会导致进化 C.选择使种群基因频率定向改变,决定生物进化方向

D.变异的有害和有利不是绝对的 解析:种群越大,基因频率的变化越不明显,进化越慢;变异不一定导致基因频率的变化,不一定导致进化;选择使种群基因频率定向改变,决定生物进化方向;变异的有害和有利不是绝对的,取决于生物生存的环境。 3.(2017·湖南长沙月考)某自花传粉植物种群中,AA基因型个体占40%,aa基因型个体占20%,Aa基因型个体占40%。则A的基因频率为( A ) A.0.6 B.0.4 C.0.3 D.0.2 解析:根据题干信息可知,AA=40%,aa=20%,则Aa=1-40%-20%=40%,则A 的基因频率=40%+1/2×40%=60%。 4.下列关于生物进化的叙述,错误的是( A ) A.产生新基因的变异才能为生物进化提供原材料 B.种群基因频率的改变方向由自然选择决定 C.有性生殖的出现,推动了生物进化、增强了生物的变异 D.任何基因频率的改变,不论其变化大小如何,都属于进化的范畴 解析:产生新基因的变异属于基因突变,基因突变、基因重组和染色体变异都能为生物进化提供原材料;自然选择决定生物进化的方向,定向改变种群的基因频率;有性生殖增强了生物的变异,推动了生物进化;进化的本质是基因频率的改变,只要基因频率发生了变化,生物就发生了进化。

第二节生物进化的证据 【教材分析】 本节内容主要介绍生物进化的证据,即要通过事实来说明生物确实是进化而来的,而非神创造的这一观点。因此在学习本节内容时,要遵循学生从感性到理性的认知规律。 基于八年级学生的知识基础和本节课要完成的目标———形成生物进化观点,教材将生物进化的最科学、最可靠、最直接的证据———化石放在第一个问题来处理,安排合理、恰到好处,这是本节课的一个重点,也是难点。只要学生能理解了化石的形成原因及其与地层之间的关系,则化石能证明“生物是进化来的”这个观点也就在学生头脑中建立起来了,从而也就证明化石是生物进化最直接的证据。化石这段内容的学习可借助教材的插图,应用多媒体课件放映出来;也可用化石实物来导课,引起学生的兴趣,达成学习目标。 教材中又用了两个实例———不同生物间的“同源器官”、不同生物间构成细胞色素C的氨基酸组成的差异大小比较,分别从解剖学、分子生物学两方面来分析了生物是进化来的。这两方面证据进一步巩固了学生已建立起来的观点———“生物是进化来的”。 本节内容中,无论哪个证据的学习,都应符合学生的认知规律,最好采用从感性到理性、从具体到一般,先讨论后结论、先发散后集中的顺序,让学生参与到获取知识的过程中。通过提供事实、引导分析、推理、判断等思维过程得出正确的结论。 【教学目标】 1.明确什么是化石,以及化石的成因。 2.从对不同年代的马化石的研究中,理解生物是进化而来的观点。 3.理解并掌握化石所代表的生物的复杂程度与不同年代的地层之间的关系。 4.明确解剖学证据———同源器官和分子生物学证据,及由此证明不同生物之间有一定的亲缘关系的结论。 5.学会用比较法分析问题,培养学生通过事实进行分析、推理、判断问题的能力。 【教学重点】 生物进化的主要证据——化石