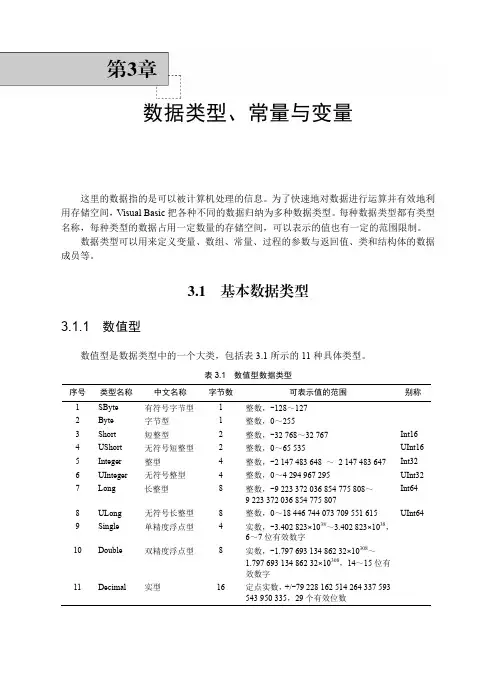

3.1 数据和变量

- 格式:pdf

- 大小:874.01 KB

- 文档页数:13

北师大版七下数学3.1用表格表示的变量间关系教案2一. 教材分析本节课的主题是用表格表示的变量间关系,这是初中数学中函数概念的基础知识。

通过本节课的学习,学生能够理解变量间的依赖关系,并能够用表格的形式进行表达。

教材中给出了丰富的例子,通过这些例子,学生可以掌握如何将实际问题转化为数学问题,并用表格来表示变量间的关系。

二. 学情分析学生在六年级时已经学习了代数的基础知识,对变量、常量等概念有了一定的理解。

但是在实际运用中,如何将实际问题转化为数学问题,并用表格来表示变量间的关系,对学生来说还比较困难。

因此,在教学过程中,需要引导学生将实际问题与数学知识相结合,培养学生的抽象思维能力。

三. 教学目标1.理解变量间的依赖关系,并能够用表格的形式进行表达。

2.能够将实际问题转化为数学问题,并用表格来表示变量间的关系。

3.培养学生的抽象思维能力,提高学生的数学素养。

四. 教学重难点1.教学重点:理解变量间的依赖关系,并能够用表格的形式进行表达。

2.教学难点:如何将实际问题转化为数学问题,并用表格来表示变量间的关系。

五. 教学方法采用问题驱动的教学方法,引导学生通过观察、思考、操作、交流等过程,发现变量间的关系,并学会用表格进行表示。

同时,结合小组合作学习,培养学生的团队协作能力和表达能力。

六. 教学准备1.准备相关的实际问题,用于引导学生进行思考和操作。

2.准备电脑、投影仪等教学设备,用于展示教材中的例子和学生的作业。

七. 教学过程1.导入(5分钟)通过一个简单的实际问题,引导学生思考变量间的关系,并提问如何用表格来表示这种关系。

2.呈现(10分钟)展示教材中的例子,引导学生观察和分析例子中变量间的关系,并让学生尝试用表格来表示这种关系。

3.操练(10分钟)让学生分组进行讨论,每组选择一个实际问题,用表格来表示变量间的关系。

教师巡回指导,给予学生适当的帮助和指导。

4.巩固(10分钟)让学生展示自己的作业,并解释为什么选择这种表格形式来表示变量间的关系。

《数据分析》教学设计方案(第一课时)一、教学目标1. 理解数据分析的基本观点和重要性。

2. 掌握数据收集、清洗、整理的方法。

3. 了解常见的数据分析工具和软件。

二、教学重难点1. 教学重点:数据清洗和整理的方法,如何从数据中提取有用的信息。

2. 教学难点:如何运用数据分析工具和软件进行数据处理,如何从复杂的数据中找出规律和趋势。

三、教学准备1. 准备教学用具:黑板、白板笔、投影仪等教学设备,以及一些常见的数据分析工具和软件的演示材料。

2. 准备教学案例:选择一些具有代表性的实际案例,以便在教室上展示数据分析的全过程。

1. 数据分析工具介绍:(1)Excel:这是最常用的数据分析工具之一。

它具有壮大的函数库,可以轻松地进行数据清洗和计算。

此外,Excel还提供了许多内置的统计功能,如数据透视表和数据模拟。

(2)Python:Python是一种高级编程语言,具有壮大的数据分析库,如Pandas和NumPy。

它易于学习,且拥有大量的开源数据集,使得数据分析变得更为简单。

(3)R语言:R语言是一种统计编程语言,具有壮大的统计功能和图形工具。

它适合进行复杂的数据分析,如统计建模和机器学习。

(4)SQL:SQL是用于从数据库中提取数据的标准语言。

它可以进行数据查询、更新和删除等操作。

对于需要从数据库中提取数据进行分析的用户,SQL是非常有用的工具。

2. 教学案例:(1)市场钻研:分析消费者行为,了解目标市场的需求和偏好。

(2)销售数据分析:通过分析销售数据,优化销售策略,提高销售额。

(3)客户满意度分析:通过数据分析,了解客户满意度,提高客户忠诚度。

(4)社交媒体分析:通过分析社交媒体数据,了解品牌形象和用户行为。

通过这些案例,学生可以了解数据分析的全过程,包括数据收集、数据处理、数据分析、结果诠释和报告撰写等步骤。

这些工具和案例将帮助学生更好地理解数据分析的实用性和价值。

四、教学过程:(一)导入1. 自我介绍及课程介绍:让学生了解课程内容、目标、方法及预期结果。

【初中教材】变量和数据类型-初中信息技术Python编程课件教案一、教学目标1. 让学生了解变量的概念,理解变量的作用。

2. 让学生掌握Python中的基本数据类型,包括整数、浮点数、字符串。

3. 培养学生使用Python变量进行数据存储和运算的能力。

二、教学内容1. 变量概念讲解a. 变量定义:变量是计算机内存中存储数据的标识符。

b. 变量命名规则:合法变量名由字母、数字和下划线组成,首字母不能为数字。

2. 变量赋值a. 整数类型:整数是没有小数点的数字。

b. 浮点数类型:浮点数是有小数点的数字。

c. 字符串类型:字符串是由引号包围的文本。

3. 变量运算a. 算术运算:加、减、乘、除、取模。

b. 比较运算:大于、小于、等于、大于等于、小于等于、不等于。

c. 逻辑运算:与、或、非。

三、教学过程1. 引入:通过生活中的实例,如气温、体重等,引导学生思考如何用计算机存储这些数据。

2. 讲解:讲解变量的概念,演示如何使用Python定义、赋值和运算变量。

3. 实践:让学生编写Python代码,进行变量赋值和运算练习。

4. 总结:回顾本节课所学内容,强调变量在编程中的重要性。

四、教学方法1. 讲授法:讲解变量概念、数据类型和运算方法。

2. 演示法:通过Python代码演示变量赋值和运算过程。

3. 实践法:让学生动手编写代码,巩固所学知识。

4. 讨论法:分组讨论,让学生互相交流学习心得。

五、教学评价1. 课堂参与度:观察学生在课堂上的积极参与程度,提问和回答问题的情况。

2. 代码编写能力:检查学生编写的代码,评估其对变量赋值和运算的掌握程度。

3. 课后作业:布置相关课后作业,检验学生对课堂所学知识的巩固程度。

六、教学资源1. Python编程环境:安装有Python的计算机或在线编程平台。

2. 教学课件:包含变量和数据类型相关内容的课件。

3. 编程练习:提供一些简单的编程练习,让学生动手实践。

4. 参考资料:为学生提供Python官方文档或其他相关教程。

北师大版七年级数学下册《3.1 用表示的变量间关系》说课稿一. 教材分析《3.1 用表示的变量间关系》是人教版初中数学七年级下册的教学内容。

这部分内容主要让学生初步了解变量之间的关系,并能用的形式表示出来。

教材通过具体的实例,引导学生探究变量之间的关系,培养学生的观察能力、思维能力和动手能力。

为学生进一步学习函数打下基础。

二. 学情分析学生在进入七年级下册之前,已经学习了代数基础知识,对变量有一定的了解。

但是,对于变量之间的关系,以及如何用表示这些关系,可能还比较陌生。

因此,在教学过程中,教师需要引导学生通过观察、实践,来理解变量之间的关系,并掌握用表示的方法。

三. 说教学目标1.知识与技能目标:让学生理解变量之间的关系,学会用的形式表示变量间的关系。

2.过程与方法目标:通过观察、实践,让学生掌握探究变量间关系的方法。

3.情感态度与价值观目标:培养学生对数学的兴趣,增强学生的观察能力和动手能力。

四. 说教学重难点1.教学重点:让学生掌握用表示变量间关系的方法。

2.教学难点:引导学生探究变量之间的关系,并能够用的形式准确表示出来。

五. 说教学方法与手段在教学过程中,我将采用讲授法、引导发现法、实践操作法等多种教学方法。

同时,利用多媒体教学手段,如PPT等,为学生提供丰富的学习资源,帮助学生更好地理解和掌握知识。

六. 说教学过程1.导入新课:通过一个简单的实例,引导学生观察变量之间的关系,激发学生的学习兴趣。

2.讲解新课:讲解变量之间的关系,以及如何用表示这些关系。

通过具体的例子,让学生理解并掌握用表示变量间关系的方法。

3.实践操作:让学生动手实践,自己探究变量间的关系,并用表示出来。

4.总结提升:对学生的实践成果进行点评,引导学生总结变量间关系的特点,进一步加深对知识的理解。

5.课堂练习:布置一些相关的练习题,让学生巩固所学知识。

七. 说板书设计板书设计要简洁明了,能够突出本节课的主要内容。

可以设计成流程图的形式,首先引出变量间关系的概念,然后讲解如何用表示,最后是学生动手实践的过程。

北师大版七下数学3.1用表格表示的变量间的关系教学设计一. 教材分析北师大版七下数学3.1用表格表示的变量间的关系,主要让学生通过实例认识变量间的相互关系,学会用表格的形式表示变量间的关系,并会用数学语言描述这种关系。

本节内容是学生进一步学习函数概念的基础,也是学生在日常生活中解决实际问题时,运用数学知识的重要途径。

二. 学情分析学生在六年级时已经学习了用图示表示物体间的相互关系,对表示方法有一定的了解。

但用表格表示变量间的关系是一个新的概念,需要学生通过实例进一步理解和掌握。

同时,学生需要学会如何用数学语言描述变量间的关系。

三. 教学目标1.让学生通过实例认识变量间的相互关系,学会用表格的形式表示变量间的关系。

2.让学生学会用数学语言描述变量间的关系。

3.培养学生解决实际问题的能力。

四. 教学重难点1.重点:让学生学会用表格的形式表示变量间的关系。

2.难点:让学生学会用数学语言描述变量间的关系。

五. 教学方法采用“问题驱动”的教学方法,通过实例引导学生发现变量间的相互关系,让学生在实际操作中学会用表格表示这种关系,并学会用数学语言描述。

六. 教学准备1.教学课件。

2.实例材料。

3.练习题。

七. 教学过程1.导入(5分钟)通过一个简单的实例,引导学生发现其中存在的变量间的关系,并提问:“我们可以用什么方式来表示这种关系?”让学生思考用表格表示变量间关系的方法。

2.呈现(10分钟)呈现一些生活中的实例,让学生观察并找出其中的变量间关系。

引导学生发现,用表格可以清晰地表示变量间的关系。

同时,让学生尝试用数学语言描述这些关系。

3.操练(10分钟)让学生分组合作,选取一个实例,用表格表示变量间的关系,并尝试用数学语言描述。

教师巡回指导,为学生提供帮助。

4.巩固(10分钟)让学生回答一些有关用表格表示变量间关系的问题,以巩固所学知识。

同时,教师点评学生的表现,给予鼓励和指导。

5.拓展(10分钟)让学生尝试解决一些实际问题,运用所学的用表格表示变量间关系的方法。

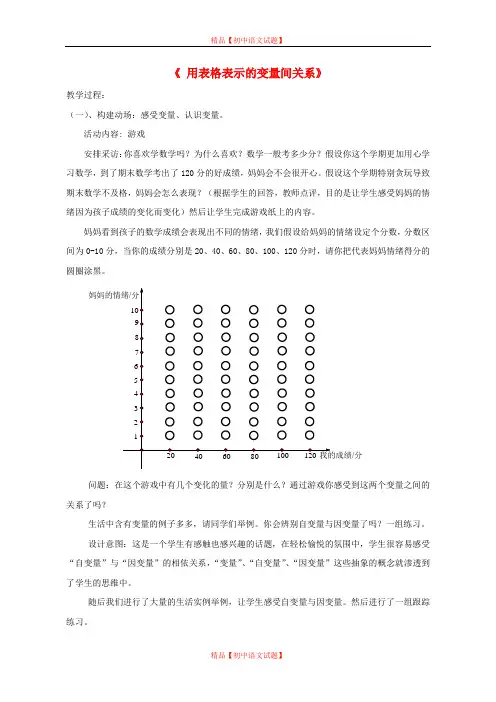

《用表格表示的变量间关系》教学过程:(一)、构建动场:感受变量、认识变量。

活动内容: 游戏安排采访:你喜欢学数学吗?为什么喜欢?数学一般考多少分?假设你这个学期更加用心学习数学,到了期末数学考出了120分的好成绩,妈妈会不会很开心。

假设这个学期特别贪玩导致期末数学不及格,妈妈会怎么表现?(根据学生的回答,教师点评,目的是让学生感受妈妈的情绪因为孩子成绩的变化而变化)然后让学生完成游戏纸上的内容。

妈妈看到孩子的数学成绩会表现出不同的情绪,我们假设给妈妈的情绪设定个分数,分数区间为0-10分,当你的成绩分别是20、40、60、80、100、120分时,请你把代表妈妈情绪得分的圆圈涂黑。

/分问题:在这个游戏中有几个变化的量?分别是什么?通过游戏你感受到这两个变量之间的关系了吗?生活中含有变量的例子多多,请同学们举例。

你会辨别自变量与因变量了吗?一组练习。

设计意图:这是一个学生有感触也感兴趣的话题,在轻松愉悦的氛围中,学生很容易感受“自变量”与“因变量”的相依关系,“变量”、“自变量”、“因变量”这些抽象的概念就渗透到了学生的思维中。

随后我们进行了大量的生活实例举例,让学生感受自变量与因变量。

然后进行了一组跟踪练习。

跟踪练习:(1)圆圆给远方的奶奶打电话,电话费随时间的变化而变化,其中___是自变量,____是因变量。

(2)一张纸的厚度随着对折次数的变化而变化,其中____是自变量,____是因变量。

(3)弹簧挂上物体后会伸长,弹簧的长度随所挂物体的重量的变化而变化,其中___是自变量,___是因变量。

(4)饮食店里快餐每盒10元,买n盒需付款W元,其中___是自变量,____是因变量。

学生在游戏中理解了自变量和因变量,在其它的情景中能否判断出自变量与因变量呢,通过一组习题看看学生的接受情况。

(二)、实验展示:观察变量、分析变量活动内容:介绍实验器材——小车、木板。

学生观察实验,一次次抬高支撑物的高度,让学生感受其中的变量,并且能说出在实验中观察到的变量,如,小车的下滑速度、小车的下滑时间,木板的高度等。

第三章 定性资料的统计描述一、定性资料的频率分布和统计图(一)多分类变量的频率分布例3-1某课题组为了解城乡居民慢性病的患病情况,于2010年对某地区 城乡25个社区的居民进行了调查。

课题组对调查数据通过核查整理,将 1381例被访者和284例慢性病患者按职业分组制成频数表(表3-1),用 频率指标表示其频率分布。

表 31 2010 年某地区被访者和慢性病患者按职业分组的频率分布职业 (1)被访者 患者例数(2)频率 (%)(3)例数(4)频率(%)(5)农民 738 53.4 146 51.4 事业职员 348 25.2 71 25.0 企业工人 180 13.1 36 12.7 商业人员 115 8.3 31 10.9 合计 1381 100.0 284 100.0表3-1的第(1)栏“职业”是一个四分类变量,第(3) 栏显示本次调查的1381名被访者不同职业的频率分布,其 中, 被访农民的频率最高, 为 53.4%;表3-1的第(5)栏 是本次调查得到的慢性病患者不同职业的频率分布,其中 农民患者的频率最高,为51.4%。

频率分布的特点是,定性变量各类别的频率之和为 100%。

(二) 二分类变量的频率分布u 表3-2是一个二分类变量频率分布,它描述的是例3-1所调查的1381 例被访者中患病与否这个二分类变量。

u描述一个二分类变量的分布只需一个频率就够了。

表 32 2010 年某地区 1381 例被访者是否慢性病患者的频率分布 被访者 (1) 例数 (2) 频率 (%) (3)患者 284 20.6非患者 1097 79.4合计 1381 100.0(三)统计图u定性变量常用的统计图有直条图、百分条图、圆图、线图、和统 计地图等。

u绘制统计图要根据资料的性质和分析目的选择最合适的图形。

1、直条图(bar chart)u用于定量及定性资料。

u分为单式直条图和复式直条图。

北师大版七下数学3.1用表格表示的变量间的关系教案一. 教材分析北师大版七下数学3.1用表格表示的变量间的关系,主要让学生通过实际问题,了解变量间的相关概念,掌握用表格表示变量间的关系的方法。

教材通过生动的实例,让学生感受变量间的依赖关系,以及如何利用表格来描述这种关系。

本节课的内容是学生进一步学习函数概念的基础,对于学生来说,具有重要的意义。

二. 学情分析学生在学习了六下的数学课程后,已经对数学知识有了初步的认识,对一些基本的数学概念有了了解。

但是,对于变量间的依赖关系,以及如何用表格来表示这种关系,可能还比较陌生。

因此,在教学过程中,需要引导学生从实际问题中,发现变量间的规律,理解变量间的依赖关系,并学会用表格来表示。

三. 教学目标1.让学生了解变量间的依赖关系,理解变量间的相关概念。

2.让学生掌握用表格表示变量间关系的方法。

3.培养学生解决实际问题的能力,提高学生的数学素养。

四. 教学重难点1.重点:让学生了解变量间的依赖关系,掌握用表格表示变量间关系的方法。

2.难点:让学生理解变量间的依赖关系,以及如何用表格来描述这种关系。

五. 教学方法1.情境教学法:通过生动的实例,让学生感受变量间的依赖关系。

2.引导发现法:引导学生从实际问题中,发现变量间的规律,理解变量间的依赖关系。

3.实践操作法:让学生通过实际操作,掌握用表格表示变量间关系的方法。

六. 教学准备1.准备相关的实例,用于引导学生发现变量间的规律。

2.准备表格模板,用于让学生实践操作。

3.准备PPT,用于辅助教学。

七. 教学过程1.导入(5分钟)通过一个实际问题,引导学生发现变量间的依赖关系。

例如:某商店进行促销活动,购买一件商品需要支付x元,购买y件商品需要支付y元,问购买不同数量的商品,支付的金额有何规律?2.呈现(10分钟)通过PPT呈现相关实例,让学生直观地感受变量间的依赖关系。

同时,引导学生思考如何用表格来表示这种关系。

3.操练(10分钟)让学生分组进行实践操作,利用表格来表示实例中的变量间关系。

用表格表示的变量间关系教学目标:1、在具体情境中理解什么是变量、自变量、因变量、常量。

2、能从表格中获得变量之间关系的信息,能用表格表示变量之间的关系,尝试对变化趋势进行初步的预测。

教学重点:能从表格中发现变量之间存在的关系,并能用自己的语言描述出来。

教学难点:理解变量、自变量、因变量等概念教学课时:1课时教学工具:电子白板教学过程:一、观看图片,导入新课通过让学生观看生活中的图片,使学生感受到生活很多事物时刻在发生着变化,从而导入新课。

二、新课讲授:(一)探究活动、通过数据感受变化小明学习小组利用同一块木板,测量小车从不同的高度下滑的时间,并将(1)支撑物高度为70cm时,小车下滑时间是多少?(2)如果用h表示支撑物高度,t表示小车下滑时间,随着h逐渐变大,t的变化趋势是什么?(3) h每增加10cm,t的变化情况相同吗?(4)随着支撑物高度h的变化,还有哪些量发生变化?哪些量始终不发生变化?(二)概念介绍:1、在“小车下滑的时间”中,支撑物的高度h和小车下滑的时间t都在变化,它们都是变量;2、其中小车下滑的时间t随支撑物的高度h的变化而变化.支撑物的高度h是自变量小车下滑的时间t是因变量;3、在这一变化过程中,小车下滑的距离(木板长度)一直没有变化.像这种在变化过程中数值始终不变的量叫做常量.填一填(1)在变化过程中,我们把变化着的量叫变量,其中一个叫______,另一个叫______;(2)________随_______的变化而变化比比谁更快:指出下列实例中自变量与因变量(1)气温随高度而变化的过程中,其中是自变量;是因变量(2)蜡烛在燃烧的过程中,剩余蜡烛的长度随燃烧时间的变化而变化,其中是自变量;是因变量。

(3)在圆的周长公式C=2πr中,随着r的变大,C也变大,其中是自变量;是因变量。

(三)随堂练习:1、研究表明,当钾肥和磷肥的施用量一定时,土豆的产量与氮肥的施用量有如(2)当氮肥的施用量是101千克/公顷时,土豆的产量是多少?如果不施氮肥呢?(3)根据表格中的数据,你认为氮肥的施用量是多少时比较适宜?说说你的理由。

有用的统计学

Statistics

第3讲描述分析

中央财经大学统计与数学学院

3.1数据和变量

对客观事件进行观察并记录下来的结果

数据=数字?

•例子:描述温度

✓用温度计来准确测量温度数值✓通过主观感受做文字描述:有点热,或者有点冷

•数据:不仅指狭义上的数字,还可以是具有一定意义的文字、字母、数字符号的组合、图形、图像、视频、音频,等等。

•同一类事物在某方面的特征上总会表现出变化和差异,因此把这种特征叫做“变量”

城区是否为学区房

楼层面积房价朝阳否高46.06 4.885海淀是低59.097.166丰台是高36.74 5.443海淀

否

中

81.00

5.797

表1北京市二手房数据表

变量数据

根据测量尺度和数据层次进行分类

定性数据

数据

定量数据

•定性数据:用文字、符号、语言等描述的信息,分为定类数据和定序数据。

–定类数据(Nominal Data):

✓对事物按照某种特征进行分类

✓编码方法:各类别可用数字表示,但各类之间无等级次序☐性别:0=男性,1=女性(或:0=女性,1=男性)

☐城区:1=海淀,2=朝阳,3=丰台,…

•定性数据:用文字、符号、语言等描述的信息–定类数据(Nominal Data)

–定序数据(Ordinal Data):

✓对事物进行顺序上的定性描述

✓编码方法:可用数字对等级、大小等排序,但未测量出类别之间的准确差值

☐思想表现:1=一般,2=良好,3=优秀

☐满意程度:1=非常不满意,2=不满意,3=一般,4=满意,

5=非常满意

•定量数据:事物某种特征的具体数量描述,可分为定距数据和定比数据

–定距数据(Interval Data):

✓两个数值之间可以计算差值,但比值没有意义

☐如温度、年份、海拔高度等

✓“0”是只是尺度上的一个点,不代表“不存在”

☐海拔零点:中国规定采用青岛验潮站求得的1956年黄海平均海水面为“全国统一高程基准面”

•定量数据:事物某种特征的具体数量描述

–定距数据(Interval Data):

–定比数据(Ratio Data):

✓有绝对的零点,并且两个数字间的比值具有实际意义,可以进行加减、乘除运算

☐如身高、体重等

✓“0”表示“没有”或“不存在”

数据定性数据

定类数据

定序数据定量数据

定距数据

定比数据

根据测量尺度和数据层次进行分类

•变量可以根据它的取值情况分为定性变量和定量变量定类变量定序变量定量变量

城区是否为学区房楼层面积房价

朝阳否高46.06 4.885

海淀是低59.097.166

丰台是高36.74 5.443

海淀否中81.00 5.797

小结

•数据是对客观事件进行观察并记录下来的结果,不仅仅包含狭义上的数字。

•根据测量的尺度,数据可以分为定类、定序、定距和定比数据,其中,前两者统称为定性数据,后二者称为定量数据。

•为了反映同类事物在某方面的特征,引入了变量的概念。

对变量进行观测,就获得了统计数据。

相对应的,变量也可分为定性变量和定量变量。

•清楚区分数据和变量的概念,了解他们的分类情况,能够帮助大家正确地选择描述统计方式。

后面的三讲,我们就来具体介绍如何开展描述统计。