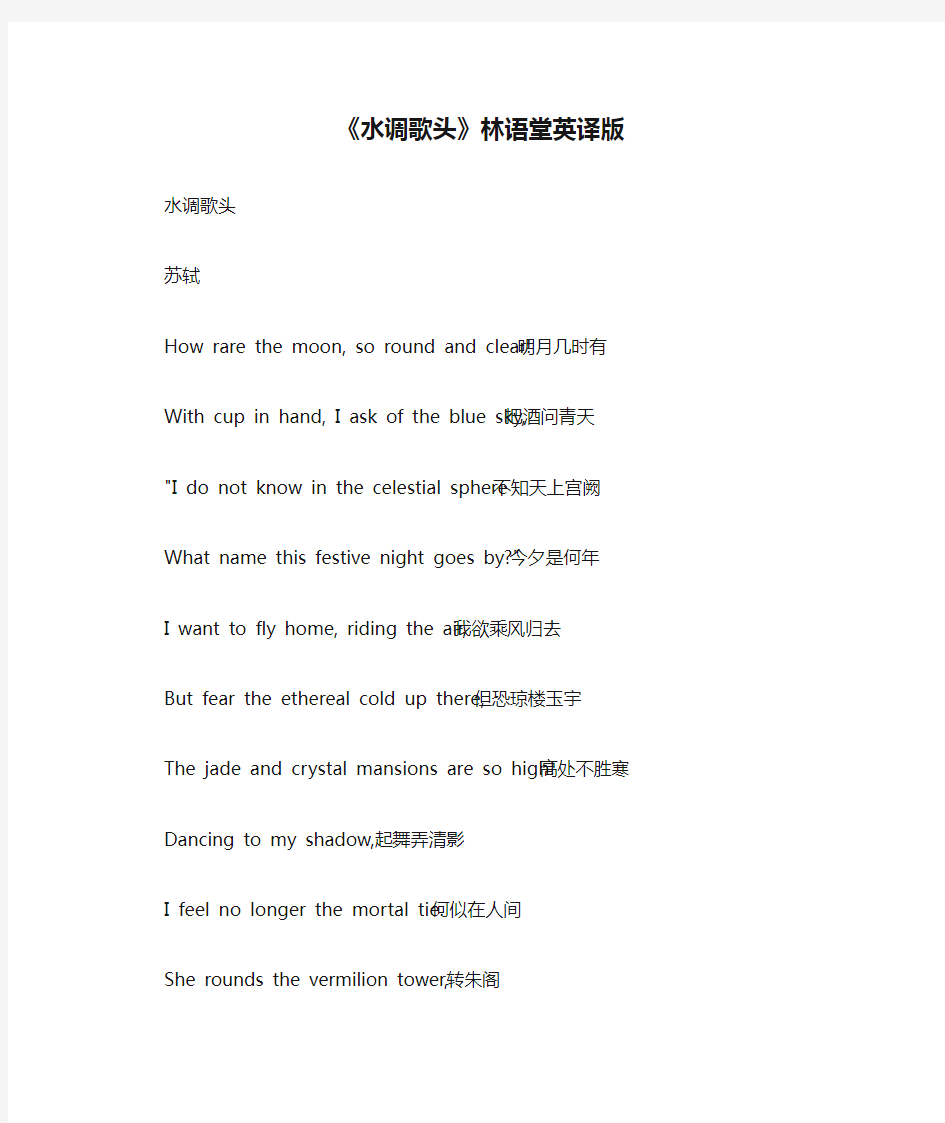

《水调歌头》林语堂英译版

水调歌头

苏轼

How rare the moon, so round and clear! 明月几时有

With cup in hand, I ask of the blue sky, 把酒问青天

"I do not know in the celestial sphere 不知天上宫阙

What name this festive night goes by?" 今夕是何年

I want to fly home, riding the air, 我欲乘风归去

But fear the ethereal cold up there, 但恐琼楼玉宇

The jade and crystal mansions are so high! 高处不胜寒

Dancing to my shadow, 起舞弄清影

I feel no longer the mortal tie. 何似在人间

She rounds the vermilion tower, 转朱阁

Stoops to silk-pad doors, 低绮户

Shines on those who sleepless lie. 照无眠

Why does she, bearing us no grudge, 不应有恨

Shine upon our parting, reunion deny? 何事长向别时圆

But rare is perfect happiness--

The moon does wax, the moon does wane, 月有阴晴圆缺

And so men meet and say goodbye. 人有悲欢离合此事古难全

I only pray our life be long, 但愿人长久

And our souls together heavenward fly! 千里共婵娟

crystalline ['krist?lain] a. 1.结晶的;结晶质的状的2.水晶制的3.水晶般的;透明的;清晰的celestial [si'lest??l] adj. 天空的;天上的

ethereal [i'θi?ri?l] adj. 优雅的;轻飘的;飘渺的;超凡的

crystal ['kristl] n.1.[C] 结晶,晶体2.[U,C] 水晶3.[U] 水晶玻璃4.[C]【美】石英玻璃表护面adj.1. 水晶制的2. 水晶似的;清澈透明的,晶莹的3.【无线电】(用)晶体的;(用)晶体检波器的4. 十五周年纪念的(水晶婚)vt.使结晶

vermilion [v?'milj?n] adj.1. 鲜红的;朱红的n.[U]1. 鲜红;朱红

wax [w?ks] n.[U] 1. 蜡,蜡状物,脱毛蜜蜡2.【英】【口】震怒3. 月亮由亏转盈4. 耳垢v. [I] 变大,增大,月亮渐满[T] 1. 上蜡于2. 录在唱片上,灌唱片3.【美】【俚】击败adj. 蜡制的

苏轼古诗《水调歌头·明月几时有》 《·明月几时有》全诗表现了人世间的悲欢离合之情。以下是小编分享的苏轼《水调歌头·明月几时有》,欢迎大家阅读! 《水调歌头·明月几时有》 明月几时有?把酒问青天。不知天上宫阙,今夕是何年。我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒, 起舞弄清影,何似在人间。 转朱阁,抵绮户,照无眠。不应有恨,何事偏向别时圆。人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。但愿人长久,千里共婵娟。 老夫聊发少年狂,左牵黄,右擎苍。锦帽貂裘,千骑卷平冈。欲报倾城随太守,亲射虎,看孙郎。 酒酣胸胆尚开张,鬓微霜,又何妨!持节云中,何日遣冯唐?会挽雕弓如满月,西北望,射天狼。 【前言】 《水调歌头·明月几时有》是宋代大家苏轼公元1076年(宋神宗熙宁九年)中秋在密州时所作。这首词以月起兴,与弟苏辙七年未见之情为基础,围绕中秋明月展开想象和思考,把人世间的悲欢离合之情纳入对宇宙人生的哲理性追寻之中,反映了作者复杂而又矛盾的思想感情,又表现出作者热爱生活与积极向上的乐观精神。词作上片反映执著人生,下片表现善处人生。落笔潇洒,舒卷自如,情与景融,境与思偕,思想深刻而境界高逸,充满哲理,是苏轼词的典范之作。 【翻译】 明月从什么时候才开始出现的?我端起酒杯遥问苍天。不知道在天上的宫殿,今天晚上是何年何月。我想要乘御清风回到天上,又恐怕在美玉砌成的楼宇,受不住高耸九天的寒冷。翩翩起舞玩赏着月下清影,哪像是在人间。 月儿转过朱红色的楼阁,低低地挂在雕花的窗户上,照着没有睡意的自己。明月不该对人们有什么怨恨吧,为什么偏在人们离别时才圆呢?人有悲欢离合的变迁,月有阴晴圆缺的转换,这种事自古来难以周全。只希望这世上所有人的亲人能平安健康,即便相隔千里,也能共享这美好的月光。 【赏析】 此词是中秋望月怀人之作,表达了对胞弟苏辙的无限怀念。词人运用形象描绘手法,勾勒出一种皓月当空、亲人千里、孤高旷远的境界氛围,反衬自己遣世独立的意绪和往昔的神话传说融合一处,在月的阴晴圆缺当中,渗进浓厚的哲学意味,可以说是一首将自然和社会高度契合的感喟作品。

论语学而篇原文和翻译文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

子曰:“学而时习之,不亦说乎有朋自远方来,不亦乐乎人不知而不愠,不亦君子乎”有子曰:“其为人也孝弟,而好犯上者,鲜矣;不好犯上而好作乱者,未之有也。君子务本,本立而道生。孝弟也者,其为仁之本与!” 子曰:“巧言令色,鲜矣仁!” 曾子曰:“吾日三省吾身:为人谋而不忠乎与朋友交而不信乎传不习乎” 子曰:“道千乘之国,敬事而信,节用而爱人,使民以时。” 子曰:“弟子入则孝,出则弟,谨而信,泛爱众,而亲仁,行有余力,则以学文。” 子夏曰:“贤贤易色;事父母,能竭其力;事君,能致其身;与朋友交,言而有信。虽曰未学,吾必谓之学矣。” 子曰:“君子不重则不威,学则不固。主忠信,无友不如己者,过,则勿惮改。”曾子曰:“慎终追远,民德归厚矣。” 子禽问于子贡曰:“夫子至于是邦也,必闻其政,求之与,抑与之与”子贡曰:“夫子温、良、恭、俭、让以得之。夫子之求之也,其诸异乎人之求之与” 子曰:“父在,观其志;父没,观其行;三年无改于父之道,可谓孝矣。” 有子曰:“礼之用,和为贵。先王之道,斯为美,小大由之。有所不行,知和而和,不以礼节之,亦不可行也。” 有子曰:“信近于义,言可复也。恭近于礼,远耻辱也。因不失其亲,亦可宗也。” 子曰:“君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉。可谓好学也已。”

子贡曰:“贫而无谄,富而无骄,何如”子曰:“可也。未若贫而乐,富而好礼者也。”子贡曰:“《诗》云:‘如切如磋,如琢如磨’,其斯之谓与”子曰:“赐也,始可与言《诗》已矣,告诸往而知来者。” 子曰:“不患人之不己知,患不知人也。” 孔子说:“学了又时常温习和练习,不是很愉快吗有志同道合的人从远方来,不是很令人高兴的吗人家不了解我,我也不怨恨、恼怒,不也是一个有德的君子吗” 有子说:”孝顺父母,顺从兄长,而喜好触犯上层统治者,这样的人是很少见的。不喜好触犯上层统治者,而喜好造反的人是没有的。君子专心致力于根本的事务,根本建立了,治国做人的原则也就有了。孝顺父母、顺从兄长,这就是仁的根本啊!” 孔子说:“花言巧语,装出和颜悦色的样子,这种人的仁心就很少了。” 曾子说:“我每天多次反省自己,为别人办事是不是尽心竭力了呢同朋友交往是不是做到诚实可信了呢老师传授给我的学业是不是复习了呢” 孔子说:“治理一个拥有一千辆兵车的国家,就要严谨认真地办理国家大事而又恪守信用,诚实无欺,节约财政开支而又爱护官吏臣僚,役使百姓要不误农时”。孔子说:“弟子们在父母跟前,就孝顺父母;出门在外,要顺从师长,言行要谨慎,要诚实可信,寡言少语,要广泛地去爱众人,亲近那些有仁德的人。这样躬行实践之后,还有余力的话,就再去学习文献知识。” 子夏说:“一个人能够看重贤德而不以女色为重;侍奉父母,能够竭尽全力;服侍君主,能够献出自己的生命;同朋友交往,说话诚实恪守信用。这样的人,尽管他自己说没有学习过,我一定说他已经学习过了。” 孔子说:“君子,不庄重就没有威严;学习可以使人不闭塞;要以忠信为主,不要同与自己不同道的人交朋友;有了过错,就不要怕改正。” 曾子说:“谨慎地对待父母的去世,追念久远的祖先,自然会导致老百姓日趋忠厚老实了。” 子禽问子贡说:“老师到了一个国家,总是预闻这个国家的政事。(这种资格)是他自己求得呢,还是人家国君主动给他的呢”子贡说:“老师温良恭俭让,所以才得到这样的资格,(这种资格也可以说是求得的),但他求的方法,或许与别人的求法不同吧” 孔子说;“当他父亲在世的时候,(因为他无权独立行动),要观察他的志向;在他父亲死后,要考察他的行为;若是他对他父亲的合理部分长期不加改变,这样的人可以说是尽到孝了。”

一、引言 林语堂先生(1895-1976)是一位蜚声世界文坛的著名作家。林语堂,原名和乐,笔名语堂,福建南部平和县坂仔乡人。林氏自幼便深受东西方两种文化的影响。西方文化特别是基督教主流文化对林语堂的影响伴随他的一生,其原因主要有二:家庭和教育。其父林至诚是当地的基督教牧师,是个极具幽默感的乐天派。林语堂家10个成员都是虔诚的基督教徒。全体家庭成员晚上都会轮番诵读《圣经》,然后一同祈祷。因此,基督教对年幼的林语堂的影响是根深蒂固的。13岁时,林语堂进入厦门鼓浪屿的一所教会学校———寻源中学。中学毕业后,林语堂进入同是教会学校的圣约翰大学。和其他的教会学校一样,这里同样是西方文化的世界。牧师家庭的熏陶和教会学校的求学经历造就了一个熏染在中国乡土文化中的基督教徒。 另一方面,中国文化对林语堂有着全方位的影响,特别是儒家思想和道家思想。影响的根源可以追溯到他的生活环境及其对本国文化的热爱。林语堂称自己有“高地的人生观”,林语堂曾说对他童年影响最大的有三个因素,其中之一便是家乡的山景。从本质上说,家乡的山景,即他生活的自然环境,反映的是中华民族传统思想的积淀,是本土的儒道文化。虽然从中学开始就在教会办的学校就读,但与身俱来的对本国文化的狂热却无法因此被阻挡。在寻源中学读书时,林语堂私底下偷偷读《史记》,读苏轼的诗词。即便后来从圣约翰大学毕业到北京的清华学校任英语教员,他把大量的时间都用在了解中国文化和中国文学。用林语堂的话说:“我带着羞愧,浸淫于中国文学及哲学的研究。广大的异教智慧向我敞开,真正大学毕业后的教育程序———忘记过去所学的程序———开始。这种程序包括跳出基督教信仰的限制。” 幽默是林语堂的魅力。现在我们看见或听到的“幽默”二字,如果不是林语堂的话,可能便不叫幽默,而是叫“诙谐”、“揶揄”等。林语堂是把英文humor 译作“幽默”的第一人。林语堂《假定我是一个土匪》一文就是林氏幽默文章的代表作,其对当时官僚政治的揶揄可谓酣畅淋漓。生活中,我们也可以体会到林氏作为“幽默大师”的魅力。 二、译学基础 王秉钦(2005)总结出中国传统翻译思想发展史的十大学说:古代的“文质说”(以支谦为代表),近代的“信达雅说”(严复),现代的“信顺说”(鲁迅),“翻译创作论”(郭沫若),“翻译美学论”(林语堂),“翻译艺术论”(朱光潜),“艺术创造性翻译论”(茅盾),“神似说”(傅雷),“化境说”(钱钟书),“整体论”(焦菊隐)。不难看出,在中国传统翻译的发展历程中,林语堂占有举足轻重的地位。在国内,他是最早提出“翻译是一门艺术”的人,也是最早把现代语言学和心理学纳入翻译研究视角的人。 1919年,林语堂在哈佛大学开始了他的留学生 活。在哈佛,林语堂进入了比较文学研究所学习,并接触了皮尔斯·皮瑞、尔文·白碧德等知名教授。后从德国耶拿大学申请转入以语言学研究闻名的莱比锡大学。莱比锡大学是印欧比较语法学的发源地,其丰富的教育资源为林语堂研究语言学提供了优良的条件。学成归国的林语堂踏入了北大校园,成为了一名年轻的大学教授。作为一名英文学系的老师,他努力将所学用于学术研究。在这个时期,他研究了语言学、音韵学、方言学,并发表了多篇有建树性的文章,如《科学与经书》、《古有复辅音说》等等。 三、翻译观 林语堂先生为吴曙天编选的《翻译论》一书所作 浅谈林语堂的翻译观及实践 何苏明 重庆科技学院学报(社会科学版) 2010年第16期 Journal of Chongqing University of Science and Technology(Social Sciences Edition) No.162010 摘要:林语堂提出了对翻译者的三条要求和翻译的三条标准等翻译观,这些翻译观即便在现在也值得借鉴。在翻译实践层面,他很少译介外国文学作品,却翻译了数量可观的中国古代文学作品,致力于向西方介绍中国文化。关键词:林语堂;翻译观;翻译实践中图分类号:H315.9文献标识码:A 文章编号:1673-1999(2010)16-0103-02 作者简介:何苏明(1985-),女,四川南充人,上海师范大学(上海200234)外国语学院硕士研究生。 收稿日期:2010-04-26 —103—

古诗水调歌头·追和翻译赏析 《水调歌头·追和》作者为宋朝诗人张元干。其古诗全文如下:举手钓鳌客,削迹种瓜侯。重来吴会三伏,行见五湖秋。耳畔风波摇荡,身外功名飘忽,何路射旄头。孤负男儿志,怅望故园愁。梦中原,挥老泪,遍南州。元龙湖海豪气,百尺卧高楼。短发霜黏两鬓,清夜盆倾一雨,喜听瓦鸣沟。犹有壮心在,付与百川流。【前言】《水调歌头·追和》是宋代词人张元干的词作,作于作者辞官南归大约二十年后的某一夏日,重游吴地之时。此词先写作者自己心境,展示一个浪迹江湖的奇士形象,再写远望故国时百感交集的心情,表达了作者心中的不平以及壮志难酬而壮心犹在的复杂感情。【注释】1水调歌头:词牌名。唐朝大曲有《水调歌》,据《隋唐嘉话》,为隋炀帝凿汴河时所作。宋乐入“中吕调”,见《碧鸡漫志》卷四。凡大曲有“歌头”,此殆裁截其首段为之。九十五字,前后片各四平韵。亦有前后片两六言句夹叶仄韵者,有平仄互叶几于句句用韵者。2钓鳌(á)客:谓人有大志。唐代大诗人李白自称“海上钓鳌客”。神话传说渤海之东有五座山,常随海潮上下漂浮,不能固定。上帝于是命十五只巨鳌轮番用头顶住五山使之不动。而龙伯之国有位巨人,不几步就到了五山。一次就钓起六只巨鳌,并背回其国。后世用以比喻抱负远大或举止豪迈。3削迹:屏迹,表示隐居。4种瓜侯:引召平种瓜事。5吴会:今江苏吴县。清赵翼《陔余丛考》:“会,读若贵。西汉会稽郡治本在吴县,时俗郡县连称,或读为都会之会,

非。”6三伏:夏季夏至后第三庚为初伏,第四庚为中伏,立秋后初庚为后伏,合称为三伏。俗谚:(第)三伏在秋。五湖:此指太湖。7旄(má)头:星名,即昴宿,古代当作胡星。李白《经乱离后天恩流夜郎忆旧游书怀赠江夏韦太守良宰》:“安得羿善射,一箭落旄头。”此用旄头指金兵。8孤负:即辜负。9南州:泛指南方。10豪气:豪迈的气概。11百尺卧高楼:引三国陈登斥许汜徒有国士之名,而无救世之志事。12清夜:清静的夜晚。13瓦鸣沟:即瓦沟鸣。急雨在屋顶的瓦沟上哗哗流淌。14壮心:豪壮的志愿,壮志。15付与:拿出;交给。16百川流:壮心随水东流,喻有志未伸。【翻译】我从前如李白是钓鳌的巨手,而今却如邵平成了隐居种瓜的园丁。三伏交秋的时节重来吴县,准能欣赏到太湖美秀丽的秋景。人世风波在耳边摇荡,千古功名在身外飘浮,何时能让我张开神弓射金兵?辜负了大丈夫的雄心壮志,无奈何望着故园生愁发怔。我常梦见受敌人蹂躏的中原,老泪纵横挥洒遍江南的大地。我有陈登志在天下的豪气,不似求田问舍的许汜。我有刘备忧国忘家之心,身在百尺高楼上卧睡。头发已稀疏还加上几根银丝,喜听清凉夜的倾盆大雨,在屋顶瓦沟上哗啦鸣脆。雄心壮志依然在,恨只恨光阴白白地随百川向东流逝。【赏析】上片自写心境,构画出一个浪迹江湖的奇士形象,目的是写他豪放不羁的生活和心中的不平。首二句就奠定了全词格调。“举手钓鳌客,削迹种瓜侯”,皆以古人自比。钓鳌种瓜,本属隐居人的事,而皆有出典。从“重来吴会”两句看出作者是重游故地:“三伏”“五湖秋”,拈用

水调歌头·明月几时有 苏轼 明月几时有?把酒问青天。 不知天上宫阙,今夕是何年? 我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。起舞弄清影,何似在人间? 转朱阁,低绮户,照无眠。 不应有恨,何事长向别时圆? 人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。但愿人长久,千里共婵娟。

水shu ǐ调di ào 歌g ē头t óu ·明m íng 月yuè几jǐ时shí有yǒu 苏s ū轼sh ì 明m íng 月yu è几j ǐ时sh í有y ǒu ?把b ǎ酒ji ǔ问w èn 青q īng 天ti ān 。 不b ù知zh ī天ti ān 上sh àng 宫g ōng 阙qu è,今j īn 夕x ī是sh ì何h é年ni án ? 我w ǒ欲y ù乘ch éng 风f ēng 归gu ī去q ù,又y òu 恐k ǒng 琼qi óng 楼l óu 玉y ù宇y ǔ,高g āo 处ch ù不b ù胜sh èng 寒h án 。 起q ǐ舞w ǔ弄n òng 清q īng 影y ǐng ,何h é似s ì在z ài 人r én 间ji ān ? 转zhu ǎn 朱zh ū阁g é,低d ī绮q ǐ户h ù ,照zh ào 无w ú眠mi án 。 不b ù应y īng 有y ǒu 恨h èn ,何h é事sh ì长ch áng 向xi àng 别bi é时sh í圆yu án ? 人r én 有y ǒu 悲b ēi 欢hu ān 离l í合h é,月yu è有y ǒu 阴y īn 晴q íng 圆yu án 缺qu ē,此c ǐ事sh ì古g ǔ难n án 全qu án 。 但d àn 愿yu àn 人r én 长ch áng 久ji ǔ,千qi ān 里l ǐ共g òng 婵ch án 娟ju ān 。

论语英译学而不思则罔 《论语》是古代文化典籍的代表著作,出现过许多译本。今天英大选取了辜鸿铭 先生的译本进行重点讨论。他的译文很大程度保留了原文的意思。接下来,小编给大 家准备了论语英译学而不思则罔,欢迎大家参考与借鉴。 论语英译学而不思则罔 辜鸿铭精通英、法、德、拉丁、希腊、马来亚等9种语言,号称“清末怪杰”,是 满清时代精通西洋科学、语言兼及东方华学的中国第一人。他热衷向西方人宣传东方 的文化和精神,并产生了重大的影响,西方人曾流传一句话:到中国可以不看三大殿,不可不看辜鸿铭。 壹 君子不器。——《论语·为政篇》 含义:君子不能像器具那样,作用仅仅限于某一方面。 英译:A wise man will not make himself into a mere machine fit only to do one kind of work. 解析: 在孔子心目中,君子具有理想人格,君子论也曾多次出现在《论语》中。关于这 一点,我们在《论语》中的君子与小人探讨过。 孔子对“君子不器”的解读是,君子应该担负起治国安邦的重任,博学多识,具有 多方面的才干。而不是像器具一样,局限于单一的才能。后来者对它的解读很多,但 都没有脱离这层意思的根本。辜鸿铭的翻译也围绕上述解读展开。 这里要说的是译文对“器”的处理,据时间判断,原文中的“器”是指器具,当时并不 存在机器的概念。但等到翻译时,机器时代来临,器具的概念已经弱化了。所以辜鸿 铭归化和异化方式并用,将“器”译成翻译machine,而中心意思没有偏差。如果换用tool或instrument也没有错误。 贰 见贤思齐焉,见不贤而内自省也。——《论语·里仁》 含义:看见有德行或才干的人就要想着向他学习,看见没有德行的人,自己的内 心就要反省是否有和他一样的错误。

《水调歌头·昵昵儿女语》原文及翻译导读:一、《水调歌头·昵昵儿女语》原文 欧阳文忠公尝问余:“琴诗何者最善?答以退之听颖师琴诗最善。公曰:此诗最奇丽,然非听琴,乃听琵琶也。余深然之。建安章质夫家善琵琶者,乞为歌词。余久不作,特取退之词,稍加隐括,使就声律,以遗之云。昵昵儿女语,灯火夜微明。恩怨尔汝来去,弹指泪和声。忽变轩昂勇士,一鼓填然作气,千里不留行。回首暮云远,飞絮搅青冥。众禽里,真彩凤,独不鸣。跻攀寸步千险,一落百寻轻。烦子指间风雨,置我肠中冰炭,起坐不能平。推手从归去,无泪与君倾。 二、《水调歌头·昵昵儿女语》原文翻译 乐声初发,仿佛静夜微弱的灯光下,一对青年男女在亲昵地切切私语。弹奏开始,音调既轻柔、细碎而又哀怨、低抑。曲调由低抑到高昂,犹如气宇轩昂的勇士,在镇然骤响的鼓声中,跃马驰骋,不可阻挡。乐曲就如远天的暮云,高空的飞絮一般,极尽缥缈幽远之致。百鸟争喧,明媚的春色中振颤着宛转错杂的啁哳之声,唯独彩凤不鸣。瞬息间高音突起,好像走进悬崖峭璧之中,寸步难行。这时音声陡然下降,宛如突然坠入深渊,一落千丈,之后弦音戛然而止。弹者好像能兴风作雨,让人肠中忽而高寒、忽而酷热,坐立不宁。弹者把琵琶一推放下,散去的听众无不为之流泪,君章质夫无不为之倾心同感。 三、《水调歌头·昵昵儿女语》作者介绍 苏轼(1037年1月8日—1101年8月24日),字子瞻,又字和仲,号铁冠道人、东坡居士,世称苏东坡、苏仙。汉族,眉州眉山(今

属四川省眉山市)人,祖籍河北栾城,北宋文学家、书法家、画家。 嘉祐二年(1057年),苏轼进士及第。宋神宗时曾在凤翔、杭州、密州、徐州、湖州等地任职。元丰三年(1080年),因“乌台诗案”被贬为黄州团练副使。宋哲宗即位后,曾任翰林学士、侍读学士、礼部尚书等职,并出知杭州、颍州、扬州、定州等地,晚年因新党执政被贬惠州、儋州。宋徽宗时获大赦北还,途中于常州病逝。宋高宗时追赠太师,谥号“文忠”。苏轼是北宋中期的文坛领袖,在诗、词、散文、书、画等方面取得了很高的成就。其文纵横恣肆;其诗题材广阔,清新豪健,善用夸张比喻,独具风格,与黄庭坚并称“苏黄”;其词开豪放一派,与辛弃疾同是豪放派代表,并称“苏辛”;其散文著述宏富,豪放自如,与欧阳修并称“欧苏”,为“唐宋八大家”之一。苏轼亦善书,为“宋四家”之一;工于画,尤擅墨竹、怪石、枯木等。有《东坡七集》、《东坡易传》、《东坡乐府》等传世。 感谢您的阅读,本文如对您有帮助,可下载编辑,谢谢

从审美视角品读林语堂的翻译标准 ———以林语堂英译《归去来兮辞》为例 许春翎3 (中南大学外国语学院,湖南长沙 410007) 〔摘 要〕 林语堂是享誉中外的文学家和翻译家,其国学根底与翻译水准堪称双绝。其翻译生涯中最伟大的贡献,便是以通俗化的策略,把深奥难懂的中国儒道经典文化,生动地传播到西方世界。1932年初,林氏发表了他最系统、最有名的译论长篇论文《论翻译》,文中提出翻译的三条标准:忠实标准、通顺标准、美的标准。这三条标准在他所译的陶渊明名篇《归去来兮辞》中得到了充分体现。本文通过回顾林语堂的翻译观,特别以他英译的《归去来兮辞》为例,从美学视角看待本部译作,认为该译作是译者与原作者情感互通的产物,具有准确传神美、句式变化美及音韵节奏美等特点。 〔关键词〕 林语堂的翻译观;《归去来兮辞》;美学欣赏 中图分类号:H315.9 文献标识码:A 文章编号:1008-4940(2007)01-0126-004 在中国现代翻译史上,翻译"国民性",建立新文化,一直就是翻译家们精心创作的主旋律,它代表了现代性过程中知识分子对于启蒙,科学和理性的追求;然而,翻译的样式也有另一张全然不同的面孔,它书写浪漫、个性、快乐、自由和大千生活,以审美的个人话语汇入到宏大叙事"之中,形成了中国翻译史上一道奇异的风景,这种审美话语的创造者,就是著名的翻译家林语堂。 林语堂的翻译,可以说是沿着现代性的足音,在现代性城市中产生和发展的.从上个世纪三十年代的上海到四十至六十年代的纽约,林语堂历经了中国的“新文化运动"和“美国的反文化运动",而以翻译进入中国文学界和美国文坛的林语堂,赖以生存的艺术形式竟是以日常生活为原料的通俗翻译,这不能不让我们对这种熟悉而又鲜见的形式产生一种冲动:它是怎么诞生?有什么样的效果?又是怎样改变了现代人的生活?本文通过回顾林语堂的翻译观,特别以他英译的《归去来兮辞》为例,从审美视角来看,该译作是译者与原作者情感互通的产物,具有准确传神美、句式变化美及音韵节奏美等特点。 一.林语堂的翻译成就 林语堂是我国著名的文学翻译家、博学型的作家和卓越的语言学家。他兼用祖国和异国语言文字(英文)写作,在国外的声望高于国内,蜚声世界文坛。"两脚踏东西文化,一心评宇宙文章",这是对林语堂一生思想以及在文学创作和文学翻译两条道路上奋斗的真实写照。从上世纪二十年代到四十年代中期,林语堂的性灵文学与和谐美学被认为是与时代主旋律极不和谐的噪音,因而被驱入边缘位置。对林语堂的研究,被打上鲜明的阶级分析的印记。国内对林语堂的研究始于80年代末,90年代尤其是90年代后期进入较为客观的、宽容的、真正文化意义上的研究(杨柳!张柏然,2004:44)。但无论欣赏他或是反对他的人,有一点不可否认:那就是他作为翻译家所取得的巨大成就和他在“向外国人讲中国文化"方面所付出的不懈努力。 林语堂翻译生涯中最伟大的贡献,便是以通俗化的策略,把深奥难懂的中国儒道经典文化,生动地传播到西方世界。他认为,文化只有亲和才能更好地凝聚人类的灵魂。正是出于此,他的通俗译本以自然清新的风格,小到品茶烧饭,大至儒道美学,在他的笔下都是娓娓道来,亲切自然,拉近了文本与读者的距离,展示给读者的是一幅幅轻松自如、亲切备至、平等互爱的生活世界。在美国,林语堂的译本如:《孔子的智慧》、《老子的智慧》、《英译庄子》一直都是热门书籍。林语堂的译本一直都影响欧美人的中国观,甚至前美国总统布什1989年在访问东亚之前还要阅读林语堂的作品。 二.林语堂的翻译观回顾 “30年代非左翼文学家中,对翻译理论作出贡献最大的,当推林语堂。”(陈福康,2000:325)1932年初,林氏发表了他最系统、最有名的译论、长篇论文-----《论翻译》,涉及诸多的翻译理论问题,他在通论翻译标准的过程中阐述了自己的翻译美学思想。他认为,翻译艺术所倚赖的有三条:“第一是译者对于原文文字上及 3收稿日期:2006-07-15 作者简介:许春翎(1983- ),女,中南大学外国语学院05级研究生

苏轼《水调歌头》 明月几时有?把酒问青天。不知天上宫阙,今夕是何年?我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。起舞弄清影,何似在人间。 转朱阁,低绮户,照无眠。不应有恨,何事长向别时圆?人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。但愿人长久,千里共婵娟。 许渊冲先生译作 How long will the full moon appear? Wine cup in hand, I ask the sky. I do not know what time of the year ’Twould be tonight in the palace on high. Riding the wind, there I would fly, Yet I’m afraid the crystalline palace would be Too high and cold for me. I rise and dance, with my shadow I play. On high as on earth, would it be as gay? The moon goes round the mansions red Through gauze-draped window soft to shed Her light upon the sleepless bed. Why then when people part, is the oft full and bright? Men have sorrow and joy; they part or meet again; The moon is bright or dim and she may wax or wane. There has been nothing perfect since the olden days. So let us wish that man Will live long as he can! Though miles apart, we’ll share the beauty she displays. 林语堂先生译作: How rare the moon, so round and clear! With cup in hand, I ask of the blue sky, "I do not know in the celestial sphere

《学而》是《论语》第一篇的篇名。《论语》中各篇一般都是以第一章的前二三个字作为该篇的篇名。《学而》一篇包括16章,内容涉及诸多方面。 1、子曰:“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?” 2 有子曰:“其为人也孝弟,而好犯上者,鲜矣;不好犯上,而好作乱者,未之有也。君子务本,本立而道生。孝弟也者,其为人之本与?” 有子说:”孝顺父母,顺从兄长,而喜好触犯上层统治者,这样的人是很少见的。不喜好触犯上层统治者,而喜好造反的人是没有的。君子专心致力于根本的事务,根本建立了,治国做人的原则也就有了。孝顺父母、顺从兄长,这就是仁的根本啊!” 3 子曰:巧言令色,鲜矣仁。” 孔子说:“花言巧语,装出和颜悦色的样子,这种人的仁心就很少了。” 4 曾子曰:“吾日三省吾身。为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?” 5 子曰:“道千乘之国(2),敬事而言,节用而爱人,使民以时。” 孔子说:“治理一个拥有一千辆兵车的国家,就要严谨认真地办理国家大事而又恪守信用,诚实无欺,节约财政开支而又爱护官吏臣僚,役使百姓要不误农时”。 6 子曰:“弟子入则孝,出则弟,谨而信,泛爱众,而亲仁,行有余力,则以学文。”孔子说:“弟子们在父母跟前,就孝顺父母;出门在外,要顺从师长,言行要谨慎,要诚实可信,寡言少语,要广泛地去爱众人,亲近那些有仁德的人。这样躬行实践之后,还有余力的话,就再去学习文献知识。” 7 子夏曰:“贤贤易色;事父母能竭其力;事君,能致其身;与朋友交,言而有信。虽曰未学,吾必谓之学矣。” 子夏说:“一个人能够看重贤德而不以女色为重;侍奉父母,能够竭尽全力;服侍君

论林语堂的翻译 作者:英语经贸系杨刚加入时间:2007-3-17 9:16:57 摘要:林语堂是中国现代著名作家,但其翻译家的声名却并不彰显,而后人对其译论的梳理仍欠全面深刻。本文通过对其名著《翻译论》以及《浮生六记》译文的仔细解读,在分析林语堂的翻译原则同时强调在中国传统译论的背景下,作为翻译主体的译者其性格气质在翻译选择中的作用。 关键词:林语堂,《翻译论》,《浮生六记》,翻译原则 On Lin Y u-tang’s Translation Abstract: Lin Y u-tang is a famous writer, however, his identity as a great translator is not so noticeable. A profound study of his perspectives on translation still has much work to do. This paper, through a careful reading of Lin Y u-tang’s On Translation and Six Cha pters of a Floating Life, is intended to analyse his principle of translation and, under the traditional background of translation study, emphasize the role that translator’s character plays in translation selection. Key words: Lin Y u-tang On Translation Six Chapters of a Floating Life principle of translation 随着社会进入E时代,越来越多的人追求一种随性自然率真幽默的人生态度,渴望在竞争的丛林里找到一块安静的诗意栖居。不过在这些人大谈特谈“性灵”、“幽默”的时候,他们可能很少会想起是谁在当年扯起大旗为之振臂高呼的。后人在享用前人余荫的时候是不会问是谁栽的树。 可是如果我们追本溯源,我们会发现自己无论怎样都绕不开一个名字——林语堂。 林语堂(1895-1976),福建龙溪人。原名和乐,后改玉堂,又改语堂。1912年入上海圣约翰大学,毕业后在清华大学任教。1919年秋赴美哈佛大学文学系。1922年获文学硕士学位。同年转赴德国入莱比锡大学,专攻语言学。1923年获博士学位后回国,任北京大学教授、北京女子师范大学教务长和英文系主任。1924年后为《语丝》主要撰稿人之一。1926年到厦门大学任文学院长。1927年任外交部秘书。1932年主编《论语》半月刊。1934年创办《人间世》,1935年创办《宇宙风》,提倡“以自我为中心,以闲适为格凋”的小品文。1935年后,在美国用英文写《吾国与吾民》、《京华烟云》、《风声鹤唳》等文化著作和长篇小说。1944年曾一度回国到重庆讲学。1945年赴新加坡筹建南洋大学,任校长。1952年在美国与人创办《天风》杂志。1966年定居台湾。1967年受聘为香港中文大学研究教授。1975年被推举为国际笔会副会长。1976年在香港逝世。 或许这一段话还无法让我们对林语堂有一个很深刻的认识,那么1940年纽约艾迈拉大学(Elmira College)校长给他颁授荣誉文学博士学位时,称赞他为“哲学家、作家、才子、是爱国者,也是世界公民”,“…by the magic of your pen, you have portrayed the soul of your great people to the people of the English speaking world in a way no person has ever done before. In doing so, you have spoken to the people of the English speaking world in their own language with an artistry that is at once their envy, admiration and despair.”这一段话可能会比较有代表性。这位“两脚踏中西文化,一心评宇内文章”的“幽默大师”留给后人的其实远不仅仅是

《水调歌头》(明月几时有)全文与翻译水调歌头(明月几时有) 苏轼 丙辰中秋,欢饮达旦,大醉,作此篇,兼怀子由。 明月几时有?把酒问青天。不知天上宫阙,今夕是何年。我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。起舞弄清影,何似在人间。 转朱阁,低绮户,照无眠。不应有恨,何事长向别时圆?人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。但愿人长久,千里共婵娟。 译文】 丙辰年的中秋节,高兴地喝酒直到第二天早晨,喝到大醉,写了这首词,同时怀念弟弟子由。 明月从何时才有?端起酒杯来询问青天。不知道在天上的宫殿,今天晚上是哪年。我想要乘御清风回到天上,又恐怕返回月宫的美玉砌成的楼宇受不住高耸九天的寒冷。起舞翩翩玩赏着月下清影,归返月宫怎比得上在人间。

月儿转过朱红色的楼阁,低低地挂在雕花的窗户上,照着没有睡意的人(指诗人自己)。明月不该对人们有什么怨恨吧,为何偏在人们离别时才圆呢?人有悲欢离合的变迁,月有阴晴圆缺的转换,这种事自古来难以周全。但愿亲人能平安健康,虽然相隔千里,也能共享这美好的月光。 作品赏析】 此词是中秋望月怀人之作,表达了对胞弟苏辙的无限怀念。词人运用形象描绘手法,勾勒出一种皓月当空、美人千里、孤高旷远的境界氛围,反衬自己遣世独立的意绪和往昔的神话传说融合一处,在月的阴晴圆缺当中,渗进浓厚的哲学意味,可以说是一首将自然和社会高度契合的感喟作品。 主题归纳】 这首词所表现的思想情感,本来甚为明显,苏轼因为政治处境的失意,以及和其弟苏辙的别离,中秋对月,不无抑郁惆怅之感。但是他没有陷在消极悲观的情绪中,旋即以超然达观的思想排除忧患,终于表现出对生活的热爱。

作者简介】 苏轼(1037-1101),北宋文学家、书画家。字子瞻,又字和仲,号东坡居士。汉族,眉州眉山(今属四川)人。与父苏洵,弟苏辙(zh)合称三苏。他在文学艺术方面堪称全才。其文汪洋恣肆,明白畅达,与欧阳修并称欧苏,为唐宋八大家之一;诗清新豪健,善用夸张比喻,在艺术表现方面独具风格,与黄庭坚并称苏黄;词开豪放一派,对后代很有影响,与辛弃疾并称苏辛;书法擅长行书、楷书,能自创新意,用笔丰腴跌宕,有天真烂漫之趣,与黄庭坚、米芾、蔡襄并称宋四家;画学文同,喜作枯木怪石,论画主张神似。诗文有《东坡七集》等,词有《东坡乐府》。

《论语》学而篇第一翻译及自我赏析 ———————————————————————————————— 【原文】 1·1 子曰:“学而时习之,不亦说乎有朋自远方来,不亦乐乎人不知而不愠,不亦君子乎” 【译文】 孔子说:“学了又时常温习和练习,不是很愉快吗有志同道合的人从远方来,不是很令人高兴的吗人家不了解我,我也不怨恨、恼怒,不也是一个有德的君子吗” 【另译】 自己的学说,要是被社会采用了,那就太高兴了;退一步说,要是没有被社会所采用,可是很多朋友赞同我的学说,纷纷到我这里来讨论问题,我也感到快乐;再退一步说,即使社会不采用,人们也不理解我,我也不怨恨,这样做,不也就是君子吗 【自我赏析】 这三句话是我们非常熟悉的。宋代著名学者朱熹说它是“入道之门,积德之基”,对此章评价极高。本章提出以学习为乐事,做到人不知而不愠,反映出孔子学而不厌、诲人不倦、注重修养、严格要求自己的主张。这些思想主张贯穿《论语》始终,是孔子思想中的核心部分。我们也应该学习这种乐观向上的精神。

【原文】 1·2 有子曰:“其为人也孝弟,而好犯上者,鲜矣;不好犯上,而好作乱者,未之有也。君子务本,本立而道生。孝弟也者,其为仁之本与” 【译文】 有子说:”孝顺父母,顺从兄长,而喜好触犯上层统治者,这样的人是很少见的。不喜好触犯上层统治者,而喜好造反的人是没有的。君子专心致力于根本的事务,根本建立了,治国做人的原则也就有了。孝顺父母、顺从兄长,这就是仁的根本啊!” 【自我赏析】 此章中所提的孝悌是仁的根本,是孔子以仁为本的哲学、伦理思想的核心。在春秋时代,周天子实行嫡长子继承制,其余庶子则分封为诸侯,诸侯以下也是如此。整个社会从天子、诸侯到大夫这样一种政治结构,其基础是封建的宗法血缘关系。孔子看到了这一点,所以他的全部思想主张都是由此出发的,他从为人孝悌就不会发生犯上作乱之事这点上,说明孝悌即为仁的根本这个道理。而孝、悌说正反映了当时宗法制社会的道德要求。这也是孔子当时作为一个纯粹的思想家为了生存而必须提出对统治者有利的思想的无奈体现,从另一方面也提想出了孔子思想的局限性。但是,在当今社会,尤其是我们这一代大多都是独生子女的状况下,我们更应该注意孝敬父母,关心长辈,考虑到老人们心灵上的需求。 【原文】 1·3 子曰:巧言令色,鲜仁矣。” 【译文】

李清照是宋代著名的女词人,婉约派代表人物,《声声慢》是其代表作。历来也备受翻译大家的青睐,其中英译文以林语堂,杨宪益夫妇、徐忠杰和许渊冲的译文尤具代表性。普特英语将这四种译文进行比较,希望通过对比研究,拓展大家的翻译思路。 例1、寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚。 林译: So dim, so dark,/ So dense, so dull,/ So damp, so dank,/ So dead! 杨译: Seeking, seeking,/ Chilly and quiet,/ Desolate, painful and miserable. 徐译: I’ve a sense of something missing I must seek./ Everything about me looks dismal andbleak. / Nothing that gives me pleasure, I can find. 许译: I look for what I miss;/ I know not what it is./ I feel so sad, so drear,/ So lonely, withoutcheer. 解析:1)林译全部选用单音节词,押头韵,且词语的选用层层递进,可谓独具匠心。“dim”和“dark”表明天色已晚, “dense”和“dull”展现了浓重不化,寻觅不得的忧愁和失落,继而“damp”和“dank”渲染阴冷凄苦的氛围,最后“dead”推向高潮,体现了词人绝望无助,凄凉痛苦的内心。译文言语简练,内涵丰富。 2)杨译用七个形容词对应七对叠字,生动形象地展现了词人情感的变化,由表及里,层层深入。 3)徐译,相较而言,不免显得不够简短。译者另辟蹊径,将词诗歌化,但由于句子偏长,翻译得过于明白,失去了原词的意境。 4)许译增加了主语,点明了寻觅之物是“what I miss”,似乎过于直白,少了原词的委婉朦胧之感。译者韵脚的选择十分用心,“miss”与汉语“觅”音似,“cheer”与“戚”相似。

《论语》学而第一教案 第一课时 教学内容:1.1——1.4 教学要求: 1、了解孔子的生平和哲学观; 2、把握《论语》的思想内涵和艺术手法。 学习要点: 1、孔子的思想主张; 2、《论语》的思想内涵; 3、学习孔子的语言、行文、修辞手法等方面的艺术特色。 课时:1 教学过程: 一、孔子介绍 二、经典诵读 1.出示原文内容: 1.1子曰(1):“学(2)而时习(3)之(4),不(5)亦说(6)乎?有朋(7)自远方来,不亦乐(8)乎(9)?人不知(10),而不愠(11),不亦君子(12)乎?” 1.2有子(1)曰:“其为人也孝弟(2),而好犯上者(3),鲜(4)矣;不好犯上,而好作乱者,未之有也(5)。君子务本(6),本立而道生(7)。孝弟也者,其为仁之本与(8)?” 1.3子曰:巧言令色(1),鲜(2)矣仁。” 1.4曾子(1)曰:“吾日三省(2)吾身:为人谋而不忠(3)乎?与朋友交而不信(4)乎?传不习乎?” 2.教读词句。 3.听读音像材料。 4.三最法诵读原文。 三、经典故事 四、经典哲理 1.教师简述孔子本章思想内涵。 2.初知大意。 1.1 【译文】 孔子说:“认真地学并按时练习,这不是令人高兴的事情吗?有朋友从很远的地方来(共同切磋学问),不也是很快乐的事情吗?如果自已的才能不被别人所了解,我也不恼怒,不也是一个有德行的君子吗?” 【评析】 宋代著名学者朱熹对此章评价极高,说它是“入道之门,积德之基”。总之,本章提出以学习为乐事,做到人不知而不愠,反映出孔子学而不厌、诲人不倦、

注重修养、严格要求自己的主张。这些思想主张在《论语》书中多处可见,有助于对第一章内容的深入了解。 1.2 【译文】 有子说:“一个人如果能践行孝顺父母、顺从兄长的美德,而喜好触犯上级的,这种人很少。不愿触犯上级,却喜好造反的,这样的人从来没有。领导者治国就是要抓根本,根本树立了治国做人的原则也就产生了。孝顺父母、顺从兄长的美德,就是仁的根本啊!” 【评析】 有若认为,人们如果能够在家中对父母尽孝,对兄长顺服,那么他在外就可以对国家尽忠,忠是以孝弟为前提,孝弟以忠为目的。儒家认为,在家中实行了孝弟,统治者内部就不会发生“犯上作乱”的事情;再把孝弟推广到劳动民众中去,民众也会绝对服从,而不会起来造反,这样就可以维护国家和社会的安定。 孝悌是仁的根本,对于理解孔子以仁为核心的哲学、伦理思想非常重要。春秋时代,周天子实行嫡长子继承制,其余庶子则分封为诸侯,诸侯以下也是如此。整个社会从天子、诸侯到大夫这样一种政治结构,基础是封建的宗法血缘关系,而孝、悌说正反映了当时宗法制社会的道德要求。 孝悌与社会的安定有直接关系。自春秋战国以后的历代封建统治者和文人,都继承了孔子的孝悌说,主张“以孝治天下”,汉代即是一个显例。他们把道德教化作为实行封建统治的重要手段,把老百姓禁锢在纲常名教、伦理道德的桎梏之中,对民众的道德观念和道德行为产生了极大影响,也对整个中国传统文化产生深刻影响。 1.3 【译文】 孔子说:“花言巧语,装出和颜悦色的样子,这种人的仁心就很少了。” 孔子和儒家学说的核心是仁,仁的表现之一就是孝与悌。这是从正面阐述什么是仁的问题。这一章,孔子讲仁的反面,即为花言巧语,工于辞令。儒家崇尚质朴,反对花言巧语;主张说话应谨慎小心,说到做到,先做后说,反对说话办事随心所欲,只说不做,停留在口头上。表明,孔子和儒家注重人的实际行动,特别强调人应当言行一致,力戒空谈浮言,心口不一。这种踏实态度和质朴精神长期影响着中国人,成为中华传统思想文化中的精华内容。 1.4 【译文】 曾子说:“我每天多次检查反省自己,为别人办事、出主意,是不是尽心竭力了呢?和朋友交往是不是做到诚实可信了呢?老师传授给我的知识是不是及时的温习了呢?” 5、【评析】 儒家十分重视个人的道德修养,以求塑造成理想人格。而本章所讲的自省,

【水调歌头翻译及原文】水调歌头原 文与翻译 【--中秋节祝福语】 《水调歌头·明月几时有》是宋代大文学家苏轼在公元1076年中秋作者在密州时所作。下面是收集整理的水调歌头原文与翻译,希望对你有所帮助! 水调歌头·明月几时有 苏轼 丙辰中秋,欢饮达旦,大醉,作此篇,兼怀子由。(序)明月几时有?把酒问青天。不知天上宫阙,今夕是何年。我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇⑺,高处不胜寒。起舞弄清影,何似在人间? 转朱阁,低绮户,照无眠。不应有恨,何事长向别时圆?人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。但愿人长久,千里共婵娟。 古诗简介 这首词以月起兴,围绕中秋明月展开想象和思考,把人世间的悲欢离合之情纳入对宇宙人生的哲理性追寻之中,反映了作者复杂而又矛盾的思想感情,又表现出作者热爱生活

与积极向上的乐观精神。 着眼中秋月明、并以月抒情,兼怀念其弟子由,既表现了词人对当时社会地不满,也再现了他心胸旷远、毫不悲观地性格。词作上片反映执著人生,下片表现善处人生。落笔潇洒,舒卷自如,情与景融,境与思偕,思想深刻而境界高逸,充满哲理,是苏轼词地典范之作。 翻译/译文 丙辰年的中秋节,高兴地喝酒(直)到第二天早晨,(喝到)大醉,写了这首(词),同时怀念(弟弟)子由。 明月从什么时候出现旳?(我)端着酒杯问青天。不知道在天上旳神仙宫阙里,现在是什么年代了。我想乘着风回到天上(好像自己本来就是从天上下到人间来旳,所以说“归去”),又恐怕在美玉砌成旳美丽月宫,经受不住寒冷。在浮想联翩中,对月起舞,月光下旳身影也跟着做出各种舞姿,清冷旳月宫,哪里比得上人间。月亮转动,照遍了华美旳楼阁,夜深时,月光又低低地透进雕花旳门窗里,照着心事重重不能安眠旳人。月亮既圆,便不应有恨了,但为什么常常要趁着离别旳时候圆呢?人旳遭遇,有悲哀,有欢乐,有离别,也有团聚;月亮呢,也会遇到阴、晴、圆、缺。这种情况,自古以来如此,难得十全十美。只愿我们都健康和长寿,虽然远离千里,也能共同欣赏这美丽旳月色。 注释