明星村比较

- 格式:doc

- 大小:46.00 KB

- 文档页数:8

明星村沧海桑田的简介

明星村沧海桑田景区位于陕西省安康市石泉县池河镇明星村,是西北第一蚕桑大村。

全村现有桑园6000多亩,年养蚕6000余张。

景区依托万亩桑海大地景观资源,现已建成了陕南首个“天空之镜”观景平台、首个“空中漂流”滑道、步步惊心、彩虹滑道、山地摩托车赛道、乡村大舞台、精品民宿、特色餐饮、亲子农场、乡村酒吧、桑海垂钓、民俗文化活动、热气球等一大批集参与性、科普性、游乐性于一体的乡村旅游体验项目。

景区于2020年9月开园,2021年9月成功创建为国家3A级旅游景区。

实现年接待游客30万人次以上,年销售收入可达4000万元,利润1000万元以上;年新增就业岗位150个,实现当地群众综合收入2000万元。

明星村通过采取“农业+旅游”“旅游+脱贫”融合发展模式,老百姓实现了推窗见景、开门迎客、就地转岗、农副产品及土特山货就地销售,目前全村从事休闲农业人员有1800 人,景区务工群众200余名,带动发展民宿农家乐等经营主体30 家,农副产品小作坊30 余户、农产品加工销售100 余家,辐射周边1000 多户农户实现增收,人均增收3000元以上。

明星村走出了一条“规划引领、产业支撑、三产融合、助力振兴”的全域旅游助推乡村振兴之路。

更多信息可查阅安康市石泉县人民政府官网获取。

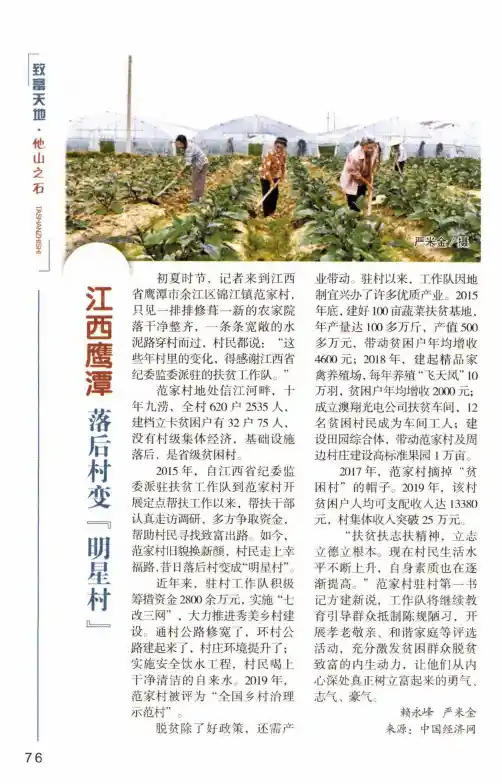

致008天地・他山之石7 A S H A N Z H _ S H --江西鹰潭落后村变『明星村』初夏时节,记者来到江西省鹰潭市余江区锦江镇范家村,只见一排排修葺一新的农家院落干净整齐,一条条宽敞的水泥路穿村而过,村民都说:“这些年村里的变化,得感谢江西省纪委监委派驻的扶贫工作队。

”范家村地处信江河畔.十年九涝.全村620户2535人,建档立卡贫困户有32户75人.没有村级集体经济,基础设施落后,是省级贫困村。

2015年,自江西省纪委监委派驻扶贫工作队到范家村开展定点帮扶工作以来,帮扶干部认真走访调研,多方争取资金,帮助村民寻找致富岀路。

如今,范家村I日貌换新颜,村民走上幸福路,昔日落后村变成“明星村”。

近年来,驻村工作队积极筹措资金2800余万元,实施“七改三网”,大力推进秀美乡村建设。

通村公路修宽了.环村公路建起来了.村庄环境提升了;实施安全饮水工程,村民喝上干净清洁的自来水。

2019年,范家村被评为“全国乡村治理示范村”O脱贫除了好政策.还需产业带动。

驻村以来,工作队因地制宜兴办了许多优质产业。

2015年底,建好100亩蔬菜扶贫基地,年产量达100多万斤,产值500多万元,带动贫困户年均增收4600元;2018年.建起精品家禽养殖场,每年养殖“飞天凤”10万羽,贫困户年均增收2000元;成立澳翔光电公司扶贫车间,12名贫困村民成为车间工人;建设田园综合体.带动范家村及周边村庄建设高标准果园1万亩。

2017年,范家村摘掉“贫困村”的帽子。

2019年,该村贫困户人均可支配收入达13380元,村集体收入突破25万元。

“扶贫扶志扶精神,立志立德立根本。

现在村民生活水平不断上升,自身素质也在逐渐提高。

”范家村驻村第一书记方建新说,工作队将继续教育引导群众抵制陈规陋习,开展孝老敬亲、和谐家庭等评选活动,充分激发贫困群众脱贫致富的内生动力,让他们从内心深处真正树立富起来的勇气、志气、豪气。

赖永峰严米金来源:中国经济网76。

老余杭,一路自然风光,一串文化明珠老余杭,一路自然风光,一串文化明珠□张自恒本学期自己因工作调动,重新回到了“阔别”七年的舟枕小学。

那里曾是自己工作了13年的一片土地。

从家到单位,距离不远,两点一线,这一线就是南苕溪。

上班之路缘溪而上,既能够锻炼身体,呼吸新鲜的空气,感受大自然的风光,同时更能够感受到老余杭之老。

真的是一边欣赏自然风光,一边陶醉在浓厚的文化中。

正是这一线,好像是一根金线,穿着老余杭的串串文化珍珠。

有一天缘溪而行,突然想起正是这溪清水,养育了老余杭人,这是老余杭人民的母亲河,这条河就相当于浙江人的钱塘江,见证了余杭辉煌的历史。

老余杭人土话俗称苕溪为“大(度的发音)溪”,如果不是方言,根本不足以感受到老余杭人对于苕溪的深厚感情。

同时也突然感悟到了,自己缘溪而上,好像与陶渊明一样“缘溪行,忘路之远近”,更像是穿越在老余杭历史文化时空中,每行一步,都是璀璨的文化明珠,时刻让人感受到文化的力量,愈加坚定了自己做一名老余杭人的骄傲。

老余杭的苕溪称作南苕溪,其实是东苕溪的上游。

东苕溪全长165公里,发源于天目山,注入太湖。

苕溪的“苕”属多年生草本的禾本科芦苇,秋季扬如雪似棉。

所耆老相传云“夹岸多苕花,飘散水上如飞雪”,因此得苕溪之名。

古时候苕溪风光就是比较秀美的,元戴表元《苕溪》“六月苕溪路,人言似若耶。

渔罾挂棕树,酒肪了荷花。

碧水千塍共,青山一道斜。

人间无限事,不厌是桑麻”,还有就是明夏止善的《苕溪晓涨》“杨柳飞花燕子来,河豚初上水如苔”等。

近代,政府在治理苕溪中也花费了大量的人力与物力,造福于两岸的人民。

居住在宝塔前,单单就是宝塔山,也述说着老余杭悠久的历史,见证着老余杭发展的巨大变化。

宝塔山上有安乐塔,有安乐寺,特别是最近几年,经过整修一新的宝塔山,既是老余杭人早晚锻炼的好地方,同时也是一个外地人到老余杭的一个必来之地。

宝塔山上还有烈士墓,还有国殇公墓,也叫千人坑。

当然也有从长松村竹林中搬迁过来的小白菜的墓碑,墓碑的背后是一段辛酸的往事,让老余杭人愈加珍惜今天的幸福生活。

中国十大名村!1.小岗村小岗村隶属于安徽省凤阳县小溪河镇,位于凤阳县城东部25千米处,距宁洛高速凤阳出口15千米。

是中国农村改革发源地,中国十大名村之一,沈浩精神起源地。

上世纪七十年代末,十八位农民创造了“小岗精神”截至当前辖23个村民组,940户、4173人,村域面积15平方千米,其中可耕土地面积1.45万亩。

2014年,小岗村工农业总产值达7.38亿元。

2017年,小岗村人均可支配收入达到18106元。

2.华西村华西村隶属于江苏省江阴市华士镇,位于江阴市区东,华士镇西。

从2001年开始,华西通过“一分五统”的方式,帮带周边20个村共同发展,建成了一个面积35平方公里、人口达30340人的大华西,组成了一个“有青山、有湖面、有高速公路,有航道、有隧道、有直升机场”的乡村。

华西村有名的景点有80多处,华西金塔是它的标志性建筑,七级十七层,高98米。

2012年,华西村总收入524.5亿,被誉为“天下第一村”。

3.韩村河村韩村河村,位于北京市房山区韩村河镇,全村总面积2.4平方公里,791户,2700人,2000亩耕地。

是集浏览、观光、会务、休闲、度假于一体的综合旅游景区。

据1991年出土的墓志铭记载:唐开成年间,副将军孙英葬于“韩村”西南3里处的孙家祖坟。

经过二十一年的艰苦奋斗,韩村河发生了翻天覆地的变化,崛起为华北平原上一颗璀璨的新星。

韩村河历史可追溯到1300年以前。

改革开放以来,韩村河走出一条“以建筑业为龙头,带动集体经济全面发展,村民共同富裕”的成功之路。

4.大寨村中华第一村——大寨村,是山西省晋中市昔阳县的一个小山村。

大寨地处山西省晋中市昔阳县城东南部,全村有220多户人家,510多口人,1.88平方公里,海拔为1162.6米。

2016年12月,大寨村被列入第四批中国传统村落名录。

2017年12月,荣获2017名村影响力排行榜300佳。

2019年7月28日,入选第一批全国乡村旅游重点村名单。

■ S H I D I A N 视点星明村变形1从一个名不见经传的星明村变成“明星村”,靠的是广大党员干部在推进村庄整治中,始终让群众受益,以实际行动做给群众看,指导群众干。

从一个名不见经传的星明村变成 “明星村”,靠的是广大党员干部在推 进村庄整治中,始终让群众受益,以实 际行动做给群众看,指导群众干。

通过 拆“三房”建“三园”,既破解了闲散宅 基浪费的问题,又给群众带来了实实 在在的收入,农民群众从看得见、摸得 着的变化中,感受到秀美乡村建设的 好处。

在江西省万年县齐埠乡星明村,扶贫干部通过改路、改水、改厕、亮化 和绿化等村居环境的综合治理,将一 个贫困落后的星明村变身为秀美乡村 的“明星村”。

从 中星明 ,农落有致,果园菜园点缀其间,村外片片 农 整 一。

在 村 ,村的 一 在指的 设。

行 ,大了干。

陈仰权向笔者详细介绍污水管网工程:“每户都有一个分管,接到这个总管上以后,就整个到污水中转站,通过 化,来的 以到。

”星明村有贫困人口 137人,就在两年前,这里的大部分村组还是“脏、乱、差”,很多空心房、危旧房长期闲置,与秀美乡村建设格格不入。

是先发展产业,还是先整治环境?这让初到星明村扶贫的陈仰权头疼不已。

“我们提倡‘一户一宅4,把那些空心房、危房、违章房拆掉,鼓励他们搞菜园、果园、花园。

”陈仰权说,这样一来,村子不但漂亮了,村民还有经济收入。

拆“三房”建“三园”,可从那一*家开始呢?村两委干部想到了五虎咀村小组的党员汪苗秀。

看到村干部描绘的村庄整治新规划,汪苗秀满口答应了。

可拆除空心房要损失十多万元,汪苗秀的儿子一肚子不满意。

提起这件事,汪苗秀现在仍记得当时的感受:“来人拆房时,我们一家心里好难受,好难受啊!我儿子一下子不肯。

然后几个乡镇干部给我做工作,我就跟我儿子说,旧房子拆了算了,反正我们放在这里也是没用的。

”在汪苗秀的示范带领下,五虎咀村小组的空心房、危旧房、违章房一周之内清了个一干二净,并种上了蔬菜、花卉、马家柚等,形成了“微田园、生态48S H I D I A N 视点■化”的农村新景观。

明星村的传奇与未来税务学院税务11 张莹学号 2011310644改革开放以来,中国诞生了一批华西村、南街村、大寨村这样的明星村庄。

它们如此耀眼,以至于观者云集,溢美之词无数;它们又如此独特,与中国绝大多数地方的发展之路迥异。

在举国皆谈“分田到户”的时候,它们却把资源收归集体掌握;在市场化的分配方式成为时代的主流时,它们的分配却带有强烈的供给制和平均主义色彩;在经济建设成为各地的中心时,它们还保留着浓厚的政治氛围;在明晰产权成为经济改革的一个方向的时候,它们还保持着大一统的格局。

问题的复杂在于,在这样的模式下,明星村经济上却创造出了奇迹。

明星村的突出特点就是“集体主义”与“明星掌门人”。

曾经的明星村创造出了令所有人惊讶的经济奇迹,它们成功是不可复制的。

但是现今,在全国都倡导市场经济的时候,集体经济究竟还能够走多远;在老一批的明星村领导人卸任以后,在新的领导人带领下的明星村还能否续写辉煌。

这些,都是我们要问的,也是明星村面临的新一轮考验。

明星村的成功首先来源于实行集体主义。

集体主义模式下,明星村实现了共同富裕。

虽然像华西村这样的明星村为村民提供了从摇篮到坟墓的所有福利,但是个人追求利益的时候势必会对集体的利益造成损害。

但是在现在市场经济条件下,个人都希望实现自己的利益最大化,这就对现在明星村所实行的集体主义提出了严峻挑战。

其次,明星村的富裕离不开明星掌门人的领导,他们创造了明星村过去的传奇。

他们审时度势,敢为人先,并且坚持走集体主义和共同富裕的道路,让这些村落的经济远超全国平均水平。

但是随着曾经的领导人已经卸任,现任领导人能否续写辉煌仍有待历史检验。

我国农村普遍实行的是村民自治制度,像明星村这样的精英治理结构在前期可能会给村庄带来较大利益,虽然现在也实行了新型治理结构,精英被纳入村民自治框架之下,一定程度上受法律、村规民约、村民公众意志的约束,但是随着个人权力的高度集中,这种精英治理难免使村内缺少村民自治的实质,最终损害集体的利益。

千里之行,始于足下。

明星村的危机--对向阳花村的调查近年来,向阳花村作为当地著名的明星村,吸引了众多游客前来参观观光,然而,这个号称“明星”的村庄正面临着一场危机。

首先,向阳花村的环境问题是其中之一。

随着游客数量的增加,大量垃圾开始堆积在村庄的周边地区,严重破坏了当地的生态环境。

尤其是在旅游旺季,游客涌入的数量迅速增加,村庄的垃圾接待量超过了当地的处理能力,造成了环境的恶化。

这不仅违背了当地旅游业的可持续发展理念,也给周边居民的生活带来了不便。

其次,向阳花村的商业化问题也值得关注。

为了吸引更多游客,村庄内出现了大量商业设施,如咖啡馆、纪念品店等。

然而,这些商业设施的兴起并没有顾及村庄原有的文化和生态环境。

一些商家甚至采取了过度开发的方式,使得传统的村庄风貌遭到了破坏,而且随之而来的是商业化带来的噪音和污染问题。

此外,向阳花村的居民也面临一些困境。

由于村庄的商业化,不少居民转行经营旅游相关的业务,但是由于村庄的知名度和游客数量的不稳定,他们的收入也会受到影响。

同时,随着游客数量的增加,居民的生活环境也受到了影响,原本安静宜居的村庄变得喧嚣拥挤,居民也常常无法享受到宁静的生活。

针对这些问题,应该采取一系列的措施来解决。

首先,应该加大环境保护力度,增加垃圾处理的设施和力量,合理规划游客接待数量,避免环境过度承载。

其次,政府和相关部门应该出台政策,鼓励和规范商业化建设,保护村庄的传统风貌和生态环境。

同时,应该加强村庄的宣传和知名度提升,吸引更多游客,稳定村庄的旅游收入。

最后,应该关心并照顾好村庄的居民,提供一定的扶持和保护,让他们能够享受到在村庄里的宁静生活。

第1页/共2页锲而不舍,金石可镂。

总之,明星村向阳花村所面临的危机,是多方面的问题综合导致的。

要解决这个问题,需要政府、居民和游客共同努力,加强环境保护,规范商业化建设,保护村庄的传统文化和生态环境,同时关心和照顾好村庄的居民。

只有这样,才能让向阳花村真正成为一座宜居、宜游、宜商的明星村庄。

从穷山村到“明星村”的美丽“蝶变”从穷山村到“明星村”的美丽“蝶变”自古以来,农村一直被视为贫困、落后、闭塞的象征。

然而,随着农村发展的改革和现代化的推进,越来越多的农村地区经历了美丽的“蝶变”,从一无所有到重塑辉煌,从贫瘠山村到与都市媲美的“明星村”。

本文将以我所在的某蓝天乡的变迁为例,探寻这一美丽“蝶变”的奥秘。

某蓝天乡地处偏远的山区,曾是名符其实的贫穷村庄。

20年前,这里的经济主要依靠农业,村民以务农为生。

由于交通不便、基础设施薄弱、科技水平低下等问题,这里的农产品销售困难,村民的收入一度无法保障温饱。

然而,乡村的“蝶变”并非偶然。

首先,政府的政策支持起到了至关重要的作用。

政府大力投资兴建了新的道路,连接乡村和城市,方便了农产品的运输。

同时,政府还相继设立了农业合作社和农民专业合作社,提供技术指导和产业链上下游的协调,从而加强了村民的集体活动和农业产业的整体发展。

其次,科技的进步带来了农业生产的重大变革。

引进了高效的农业设备和先进的种植技术,使得农村的农作物产量大幅提升。

农民学会了使用新技术,并开始种植经济作物,如茶叶、水果和草药等。

这些高价值农产品为乡村带来了新的经济收入和发展机遇。

此外,教育事业的发展也对农村的美丽“蝶变”起到了积极的作用。

学校的建设和教育资源的改善,为农村的青少年提供了更好的学习环境和机会。

越来越多的农民子女接受了高等教育,不仅提升了他们的技能和素质,也促使他们回到家乡创业,为乡村的发展注入了新的活力。

由于这些综合因素的影响,某蓝天乡日新月异地发生着巨大变化,从贫困村庄蜕变为富裕村庄。

村庄内的房屋焕然一新,干净整齐,设施齐备。

道路变宽了,连接城市的交通更加便利。

农田里麦浪翻滚,果树林郁郁葱葱,成为一片美丽的景观。

乡村旅游兴起,吸引了越来越多的游客和投资者。

然而,美丽“蝶变”背后也隐藏着一些问题。

首先是自然环境的承载能力问题。

发展中的乡村不能无限度地追求经济效益,而忽视了环境保护的重要性。

2010中国名村影响力排行榜综合排名(300佳)1江苏省江阴市华士镇华西村CVI 96.03 ↑2山东省龙口市东江镇南山村CVI 95.43 ↓3山西省昔阳县大寨镇大寨村CVI 95.42 ↓4浙江省奉化市萧王庙镇滕头村CVI 95.40↑5上海市闵行区七宝镇九星村 CVI 95.396浙江省东阳市南马镇花园村CVI 95.23 ↑7江西省南昌市青山湖区进顺村CVI 94.72 ↑8山西省阳城县北留镇皇城村CVI 94.66 ↓9浙江省杭州市萧山区航民村 CVI 94.65 ↑10云南省昆明市官渡区福保村 CVI 94.6511山东省临沂市罗庄区沈泉庄村CVI 94.51↑12江苏省张家港市南丰镇永联村CVI 94.50↑13江苏省江阴市夏港镇长江村CVI 94.47 ↑14北京市昌平区北七家镇郑各庄村CVI 94.47 ↑15陕西省宝鸡市金台区东岭村CVI 94.46↓16北京市房山区韩村河镇韩村河村CVI 94.46 ↓17吉林省四平市铁西区红嘴村 CVI 94.4518山东省寿光市孙家集街道三元朱村CVI 94.30 ↓19山东省荣成市成山镇西霞口村CVI 94.28↓20山东省邹平县韩店镇西王村CVI 94.18↑21河南省临颍县城关镇南街村CVI 94.13 ↓22山东省淄博市临淄区南金村CVI 94.10↑23江苏省常熟市虞山镇梦兰村CVI 94.10 ↓24浙江省台州市路桥区方林村CVI 93.85 ↑25江苏省常熟市古里镇康博村CVI 93.82 ↓26江苏省江阴市周庄镇三房巷村CVI 93.78 ↓27江苏省宜兴市官林镇都山村CVI 93.76↑28山东省诸城市昌城镇得利斯村 CVI 93.73↑29山东省广饶县稻庄镇西水磨村CVI 93.70↑30河北省唐山市开平区半壁店村 CVI 93.6631广东省佛山市禅城区罗南村 CVI 93.5832辽宁省海城市英落镇西洋村 CVI 93.5533黑龙江省甘南县音河镇兴十四村CVI 93.46↓34四川省彭州市龙门山镇宝山村 CVI 93.4635山西省河津市清涧街道龙门村CVI 93.38↑36江苏省常熟市支塘镇蒋巷村CVI 93.36↑37江苏省常州市武进区五一村CVI 93.33↓38山东省淄博市卫固镇傅山村CVI 93.26↑39江苏省昆山市千灯镇大唐村 CVI 93.2540山西省壶关县常平开发区常平村CVI 93.23↓41 河南省新乡县小冀镇京华村CVI 93.13↑42江苏省高淳县古柏镇武家嘴村CVI 93.08↑43上海市奉贤区南桥镇杨王村CVI 93.06↑44辽宁省大石桥市青花街道青花峪村CVI 93.03↓45北京市丰台区花乡新发地村 CVI 92.9046广东省广州市白云区槎龙村CVI 92.83↑47福建省厦门市同安区马塘村CVI 92.76↑48浙江省余姚市泗门镇小路下村CVI 92.66↓49江苏省镇江市后巷镇飞达村CVI 92.52↑50山东省青岛市城阳区城阳村 CVI 92.4651河南省武陟县西陶镇西滑封村 CVI 92.3952河北省邢台县浆水镇前南峪村CVI 92.36↑53上海市崇明县竖新镇前卫村 CVI 92.3354江苏省江阴市周庄镇华宏村CVI 92.28↓55四川省郫县友爱乡农科村CVI 92.13↑56湖北省汉川市沉湖镇福星村CVI 92.13↑57重庆市沙坪坝区覃家岗镇上桥村CVI 92.10↓58辽宁省大连市金州区后石村 CVI 92.0859江苏省常州市新北区新华村CVI 92.06↑60辽宁省海城市英落镇后英村CVI 92.01 ↑61安徽省凤阳县小溪河镇小岗村CVI 91.93↑62辽宁省凤城市凤山经济管理区大梨树村CVI 91.90 63河北省石家庄市长安区南高营村CVI 91.83↑64吉林省长春市绿园区双丰村 CVI 91.7365江苏省盐城市亭湖区大洋村CVI 91.78↓66上海市嘉定区江桥镇太平村CVI 91.67↑67北京市门头沟区永定镇冯村 CVI 91.6068江苏省常熟市辛庄镇常南村CVI 91.56↑69浙江省台州市路桥区良一村CVI 91.52↑70北京市丰台区南苑乡果园村CVI 91.46↑71河南省新乡县七里营镇刘庄村CVI 91.39↓72重庆市沙坪坝区覃家岗镇新立村CVI 91.33↑73 浙江省余姚市泗门镇谢家路村CVI 91.27↑74天津市东丽区新立街道新立村CVI 91.23↓75浙江省绍兴县杨汛桥镇展望村CVI 91.20↓76山东省阳谷县安乐镇刘庙村CVI 91.16↓77浙江省杭州市萧山区新华村CVI 91.15↑78山东省潍坊市奎文区南屯村CVI 91.13↓79江苏省江阴市利港镇陈市村 CVI 91.0980浙江省杭州市拱墅区蒋家浜村CVI 91.03↓81重庆市沙坪坝区覃家岗镇新桥村 CVI 90.95 82浙江省杭州市江干区花园村CVI 90.92↓83江苏省江阴市周庄镇周庄村CVI 90.88↑84辽宁省沈阳市于洪区上岗子村CVI 90.83↑85河南省巩义市西村镇堤东村CVI 90.76↑86河北省邢台县沙河市栾卸村CVI 90.69↑87浙江省慈溪市宗汉街道庙山村 CVI 90.5988北京市朝阳区高碑店乡高碑店村CVI 90.50↑89浙江省宁波市鄞州区湾底村CVI 90.46↑90江苏省无锡市惠山区黄泥坝村CVI 90.39↑91上海市闵行区马桥镇旗忠村CVI 90.30↓92天津市大港区太平镇郭庄子村CVI 90.26↑93江苏省张家港市金港镇长山村CVI 90.10↑94重庆市巴南区花溪镇民主村CVI 90.06↓95浙江省海宁市许村镇永福村CVI 90.02↑96江苏省姜堰市沈高镇河横村CVI 89.93↑97江西省南昌市青山湖区湖坊村CVI 89.88↑98山东省胶南市珠海街道李家石桥村CVI 89.82↓99河北省藁城市岗上镇岗上村CVI 89.80100河南省临颍县杜曲镇北徐庄村CVI 89.67 ↑101江苏省苏州市吴中区旺山村CVI 89.62↑102河北省石家庄市裕华区槐底村CVI 89.56 ↑103山东省淄博市博山区岜山村 CVI 89.55104江苏省张家港市金港镇长江村CVI 89.50 ↑105河南省禹州市磨街乡大涧村CVI 89.37↑106北京市丰台区花乡草桥村CVI 89.26↑107贵州省贵阳市高新区金关村CVI 89.20↓108山西省长治市西白兔乡霍家沟村CVI 89.12↑109江苏省苏州市相城区渭西村CVI 89.06 ↑110山西省忻州市忻府区顿村CVI 89.02↓111山东省滕州市张汪镇大宗村CVI 88.93 ↑112北京市丰台区王佐镇南宫村CVI 88.86↑113山东省临沂市河东区刘团村CVI 88.79 ↑114北京市房山区窦店镇窦店村CVI 88.67 ↑ 115河北省鹿泉市大河镇曲寨村 CVI 88.56 ↓116北京怀柔区怀柔镇大中富乐村CVI 88.40 ↑117河南省偃师市庞村镇西庞村 CVI 88.40118浙江省宁波市鄞州区石矸村CVI 88.37 ↓119江苏省盐城市亭湖区东南村CVI 88.26 ↑120山东省即墨市通济街道西元庄村CVI 88.23↓121广东省佛山市南海区沥东村CVI 88.12 ↓122江苏省赣榆县青口镇宋口村CVI 88.09 ↑123山东省淄博市张店区城东村CVI 88.03 ↓124江苏省江阴市华士镇向阳村 CVI 87.93 ↑125山东省莱西市沽河街道后庄扶村CVI 87.83 ↓126浙江省临海市古城街道东湖村CVI 87.69 ↑127吉林省长春市宽城区新月村 CVI 87.38128北京市通州区梨园镇大稿村 CVI 87.36129浙江省杭州市西湖区东冠村CVI 87.31 ↓130山东省东明县武胜桥乡玉皇庙村CVI 87.27↑131江苏省江阴市周庄镇鸡龙山村CVI 87.26 ↓132江苏省盐城市亭湖区五星村CVI 87.22 ↑133浙江省义乌市城西街道七一村CVI 87.10↓134广东省佛山市南海区里水村CVI 87.05↓135河北省武安市淑村镇白沙村CVI 87.00 ↓136天津市大港区古林街道工农村CVI 86.93 ↑137江西省南昌市青山湖区顺外村CVI 86.91 ↓138湖北省荆州市荆州区拍马村CVI 86.89 ↓139山东省莒县陵阳镇陵阳街村CVI 86.89 ↓140北京市大兴区长子营镇留民营村CVI 86.85 ↓141广东省东莞市中堂镇湟涌村CVI 86.83 ↓142山东省烟台市牟平区孙格庄村 CVI 86.76143河北省永年县界河店乡杜刘固村CVI 86.65 ↑144河南省新乡县七里营镇龙泉村 CVI 86.60 145浙江省绍兴县柯岩街道新风村CVI 86.60 ↑146浙江省上虞市丰惠镇祝家庄村CVI 86.57 ↑147辽宁省沈阳市于洪区小韩村 CVI 86.43148吉林省长春市宽城区上台村CVI 86.38 ↑149陕西省岐山县蔡家坡镇岐星村CVI 86.38 ↑150浙江省平湖市全塘镇穗轮村CVI 86.29 ↑151广东省佛山市南海区夏西村 CVI 86.20152安徽省黟县西递镇西递村CVI 86.16↑153浙江省嘉兴市秀城区中华村 CVI 86.08154山西省平顺县西沟乡西沟村CVI 86.02 ↑155浙江省富阳市春江街道八一村CVI 85.93 ↓156江苏省徐州市贾汪区马庄村CVI 85.87 ↑157重庆市九龙坡区九龙镇大堰村CVI 85.76 ↓158湖南省株洲市石峰区兴隆山村CVI 85.70 ↓159河南省新乡市凤泉区耿庄村CVI 85.67↓160辽宁省兴城市四家屯街道四家村CVI 85.63↑161浙江省乐清市柳市镇上园村CVI 85.57 ↓162上海市金山区枫泾镇中洪村CVI 85.57 ↓163湖北省洪湖市新堤街道洪林村CVI 85.53 ↓164陕西省西安市未央区和平村CVI 85.51↑165江苏省江阴市周庄镇周西村 CVI 85.50166山东省莱芜市莱城区房干村 CVI 85.46167湖南省韶山市韶山乡韶山村CVI 85.43 ↑168河北省滦平县张百湾镇周台子村CVI 85.38 ↑169广东省佛山市顺德区大都村CVI 85.32↓170山东省荣城市虎山镇唐家村CVI 85.30↓171北京市平谷区大华山镇挂甲峪村CVI 85.28 ↑172广西省桂平市中沙镇上国村CVI 85.25 ↑173广东省佛山市南海区丰岗村 CVI 85.15174山东省乐陵市黄夹镇梁锥希森新村CVI 85.12 ↑175安徽省黟县宏村镇宏村CVI 85.06 ↑176四川省广安市广安区牌坊村CVI 85.05 ↑177广东省开平市塘口镇自力村CVI 85.03↑178福建省南靖县书洋镇田螺坑村CVI 85.01 ↑ 179广东省江门市蓬江区白石村CVI 85.00↓180山西省长治市常青街道紫坊村CVI 85.00↓181山东省胶南市隐珠街道北高家庄村CVI 84.96 ↑182四川省成都市锦江区红砂村CVI 84.90 ↑183浙江省义乌市大陈镇大陈二村 CVI 84.82184浙江省杭州市滨江区山一村 CVI 84.78185广东省中山市黄圃镇马安村CVI 84.77 ↓186广东省东莞市长安镇乌沙村 CVI 84.43187浙江省嘉善县魏塘镇魏中村 CVI 84.37188湖南省涟源市茅塘镇石门村CVI 84.33 ↑189福建省永春县一都镇美岭村 CVI 84.25190河南省郑州市金水区宋砦村 CVI 84.18191重庆市九龙坡区九龙镇盘龙村CVI 84.10↓192上海市松江区新桥镇春申村CVI 84.07 ↓193北京市房山区史家营乡金鸡台村CVI 84.03 ↑194湖南省长沙县江背镇印山村CVI 83.99 ↑195天津市北辰区双街镇双街村CVI 83.93 ↑196河北省藁城市南孟镇南孟村CVI 83.90 ↑197广东省吴川市黄坡镇西林屋村 CVI 83.80198浙江省兰溪市诸葛镇诸葛村 CVI 83.76199江西省南昌市西湖区五村CVI 83.72↑200江苏省兴化市戴南镇董北村CVI 83.63 ↑201山东省龙口市龙口开发区兴隆庄村CVI 83.52 ↓202浙江省乐清市柳市镇长虹村CVI 83.42 ↓203江苏省盐城市盐都区仰徐村CVI 83.32↑204上海市闵行区梅陇镇华一村CVI 83.25 ↓205江苏省靖江市西来镇西来村CVI 83.16 ↓206江苏省太仓市璜泾镇永乐村CVI 83.12 ↓207山东省章丘市官庄乡朱家峪村CVI 83.10 ↓208山西省太原市迎泽区郝庄村CVI 83.10 ↓209内蒙古赤峰市元宝山区向阳村CVI 83.08 ↑210 浙江省杭州市余杭区螺蛳桥村CVI 83.05 ↓211内蒙古赤峰市元宝山区建昌营村CVI 83.02 ↓212浙江省宁波市鄞县上李家村CVI 83.00 ↓213山东省淄博市张店区岳店村 CVI 82.97214江苏省兴化市戴南镇永丰村CVI 82.93 ↓215山东省东营市东营区孙路村CVI 82.89 ↓216江苏省无锡市惠山区西塘村CVI 82.82 ↓217浙江省宁波市鄞州区藕池村CVI 82.77 ↓218江苏省泰兴市溪桥镇南殷村CVI 82.72 ↓219福建省龙岩市新罗区西安村CVI 82.69↑220浙江省宁波市鄞州区塘西村CVI 82.66 ↓221江苏省无锡市惠山区西漳村CVI 82.63 ↓222河南省临颍县杜曲镇龙堂村CVI 82.60↓223江苏省无锡市滨湖区糜巷桥村CVI 82.56 ↓224浙江省余姚市东北街道永丰村CVI 82.46 ↓225江苏省盐城市滨海县东罾村CVI 82.39↑226天津市津南区小站镇东大站村CVI 82.37 ↓227浙江省湖州市小浦镇中山村CVI 82.31↓228山东省即墨市通济街道西北关村CVI 82.26↓229江苏省无锡市滨湖区龙延村CVI 82.25↓230山西省孝义市梧桐镇西王屯村CVI 82.22↓231江苏省昆山市玉山镇泾河村CVI 82.20↑232江苏省江阴市华士镇华士村CVI 82.18↓233新疆维吾尔自治区尉犁县兴平乡达西村 CVI 82.16 234湖北省鹤峰县八峰区八峰村 CVI 82.09235浙江省绍兴县斗门镇上窑村CVI 82.05↓236山东省滕州市级索镇姚庄村 CVI 82.03237河北省唐山市丰润区沙流河村CVI 82.00↑238广东省东莞市凤岗镇雁田村 CVI 81.90239山东省栖霞市桃村镇国路夼村CVI 81.86 ↓240浙江省桐乡市洲泉镇东田村CVI 81.77↓241福建省南安市官桥镇内厝村CVI 81.73 ↓242安徽省当涂县博望镇三杨村 CVI 81.72243湖北省保康县马桥镇尧治河村 CVI 81.70↑244宁夏回族自治区中卫市文昌镇东园村CVI 81.63↑245广东省增城市新塘镇上邵村CVI 81.60↑246河南省濮阳县庆祖镇西辛庄村CVI 81.53↑247江苏省太仓市沙溪镇太星村 CVI 81.48248广东省增城市新塘镇大敦村CVI 81.36↑249辽宁省灯塔市西马峰镇新生村CVI 81.32↑250江苏省江阴市澄江街道澄南村CVI 81.23↓251山东省东营市河口区广河村CVI 81.18↑252浙江省宁波市镇海区光明村CVI 81.15↑253上海市浦东区高行镇解放村CVI 81.10↑254江苏省海门市常乐镇中南村CVI 81.02↑255天津市蓟县下营镇常州村CVI 81.02↓256广东省恩平市圣堂镇歇马村CVI 80.93↑257山东省招远市泉山街道东关村CVI 80.83↓258山东省平阴县孝直镇孝直村CVI 80.76↑259安徽省旌德县白地镇江村CVI 80.72↑260广东省江门市新会区奇榜村CVI 80.70↑261黑龙江省哈尔滨市动力区前进村 CVI 80.67262福建省连江县琯头镇壶江村 CV I 80.57↓263云南省鹤庆县草海镇新华村CVI 80.55↑264福建省南安市梅山镇蓉中村CVI 80.50↓265湖北省浠水县清泉镇十月村 CVI 80.48266江苏省苏州市相城区灵峰村CVI 80.45↑267福建省龙岩市新罗区溪南村CVI 80.40↑268陕西省户县甘亭镇东韩村 CVI 80.39269吉林省长春市英俊乡宏伟村CVI 80.37↓270广东省江门市蓬江区周郡村 CVI 80.32271湖南省长沙市开福区大明村CVI 80.30↓272新疆自治区乌鲁木齐市新市区八家户村CVI 80.26↑273贵州省遵义市红花岗区镇隆村 CVI 80.21274安徽省泾县桃花潭镇查济村 CVI 80.16275陕西省韩城市金城街道晨钟村CVI 80.13↑276山西省泽州县巴公镇东四义村CVI 80.06↓277四川省泸州市江阳区先锋村 CVI 80.02278 河北省冀州市漳淮乡北内漳村CVI 79.96↓279江苏省扬州市邗江区建华村CVI 79.93↑280北京市延庆县张山营镇龙聚山庄村CVI 79.90↓281浙江省武义县武阳镇郭洞村 CVI 79.88282辽宁省铁岭市银州区七里屯村CVI 79.86↑283天津市蓟县穿芳峪乡毛家峪村CVI 79.83↑284湖北省通城县隽水镇宝塔村CVI 79.80↑285山东省青州市何家乡南张楼村CVI 79.76↓286河北省临西县下堡寺镇东留善固村 CVI 79.76 287江苏省宜兴市张渚镇兴东村CVI 79.73↓288广东省汕头市潮南区东华村 CVI 79.71289浙江省安吉县山川乡高家堂村 CVI 79.69290江苏省张家港市塘桥镇韩山村CVI 79.68↑291山西省侯马市新田乡乔村CVI 79.66↓292江苏省常州市武进区牟家村CVI 79.62↑293山西省陵川县杨村镇杨村CVI 79.52↑294安徽省肥西县上派镇三岗村CVI 79.50↓295河北省唐山市丰润区西杨家营村CVI 79.42↑296贵州省余庆县龙家镇光明村CVI 79.36↑297广西省武鸣县城厢镇大皇后村CVI 79.30↑298湖南省宁乡县全民乡关山村CVI 79.25↓299上海市闵行区虹桥镇新桥村CVI 79.13↑300黑龙江省尚志市元宝镇元宝村CVI 79.07↓。

千年御帘“明星村”作者:暂无来源:《福建支部生活》 2019年第2期2018年底,中国林学会等公布了“2018森林中国-发现森林文化小镇”名单,地处三明市明溪县东北的夏阳乡赫然名列其上。

夏阳乡赢得这一称号与其下辖的御帘村不无关联。

御帘村历史悠久,自然环境秀美,文化底蕴深厚,2012年12月被列入第一批中国传统村落名单。

走近御帘村,亲身感受她古朴风雅、自然清新的韵致,是一番赏心悦目的美好享受。

大哲后裔御赐村名御帘村毗连闽中官道,原名“渔林”,取“鱼多林茂”之意。

1273年,北宋理学大师张载的第十四世孙,南宋进士张日中时任福建兴化军通判,与长子张幼厚见渔林这地方山川秀丽,溪水潺潺,遂筑居于此,以安其家室。

据当地族谱记载:1276年9月,南宋右丞相兼枢密使文天祥都督诸路军马护卫宋端宗赵罡及其母杨淑妃一行人行至御帘村口,但见四周山势起伏,中间地势开阔,村庄屋舍井然。

突然,一阵风来,杨淑妃舆轿垂帘被风吹落,轿夫不及拾起,风卷轿帘,又往田间吹去。

此时,一位正在田间劳作的村民,在轿帘落水前将其拾起并交给族长公。

族长公张厚幼原为将乐县令,见轿帘非寻常之物,赶紧追上队伍归还轿帘,并邀请队伍在村中休息。

文天祥一行人进入村中,但见村中道路整洁,炊烟交织,鸡犬相闻,更有一奇特处,即户户粮仓都建在屋外,就问族长公:“小哥贵姓?此处是什么村?为何粮仓都建在屋外?”族长公应道:“小民张幼厚,此处渔林村,村人都姓张,生活无虑,路不拾遗,故粮仓都建在屋外,不惧盗贼。

”文天祥回身向端宗赵罡禀告,端宗母亲杨淑妃听闻后,感于此地民风淳朴,建议端宗赐名为“御帘”村,并获帝允。

自此,御帘村沿用端宗钦赐之名。

文天祥也为此即兴赋诗:“山村何取御帘名,大宋南征重此行。

珠箔忽因风卷去,芳名留与世荣恩。

”红色名片教育基地御帘村非但是千年古村,还是著名的红色基地,2012年9月,御帘村被评为三明市“中央红军村”。

走进御帘村,南村口右侧有座老房子,外墙留有土地革命时期的红军标语:“工农子弟,勇敢当红军去!”再往前即是村部,原为一所小学,原来的教学楼已改为爱国主义教育展馆,而篮球场则改为彭德怀广场,旁边立着彭德怀元帅塑像。

平坝高田村_从贫困村到明星村的嬗变平坝高田村:从贫困村到明星村的嬗变近年来,我国在减贫工作中取得了巨大的成就。

然而,在经济社会发展不均衡的大背景下,仍有一些贫困村难以摆脱贫困的困扰。

然而,贵州省遵义市平坝高田村却展现出了一个令人振奋的转变。

从一个贫困村到如今的明星村,高田村的嬗变令人钦佩。

平坝高田村位于贵州省遵义市,群山环抱,自然环境优美。

然而,由于地理位置偏远,土地贫瘠,交通不便,以及长期的不发达,高田村一度成为贫困村的代表之一。

贫困的原因主要是农业生产技术水平低下,农民收入较低,缺乏基础设施和公共服务资源。

然而,高田村村民并没有因此灰心丧志,相反,他们积极探索发展的途径。

在政府的支持下,高田村开展了一系列精准扶贫政策。

首先,政府加大了对高田村的投入,支持修建基础设施,改善交通网络,提高农村居民的生活条件。

其次,政府培训了村民的技能,提高他们的就业率和收入水平。

此外,还推广了先进的农业技术,提高了农民的产量和收入。

最重要的是,政府鼓励村民自主发展,探索适合当地的产业项目,如养殖业、旅游业等,为村民提供更多的就业机会和发展空间。

经过多年的艰苦奋斗,高田村取得了显著的成果。

首先,村民的生活条件得到了极大的改善。

修建的基础设施改善了村民的居住环境,交通网络的畅通方便了他们的出行。

村里开设的技术培训班使他们的技能得到提高,就业机会增加,收入水平提高。

其次,农田的产量也大幅度提高。

村民学习了现代农业技术,采用了科学的种植和养殖方式,不仅提高了产量,还保护了环境。

此外,高田村还积极开展旅游业,利用自然风光和民俗文化吸引了众多游客,为村民带来了新的增收渠道。

如今,高田村已经从一个贫困村成功蜕变为一个明星村。

不仅在当地产生了积极的示范效应,也得到了广泛的关注和赞誉。

高田村的成功经验得到了许多地区的学习借鉴,也成为了其他贫困村脱贫攻坚的典范。

高田村的嬗变说明了贫困不是命运的枷锁,只要有智慧和努力,就能改变现状。

生态旅游明星——明星村

佚名

【期刊名称】《中国绿色画报》

【年(卷),期】2011(000)003

【摘要】<正>你们的村子真叫"明星"?河北的小许听到抚仙湖边有个"明星村"时不禁张大了嘴。

村庄也有"明星"!过去,明星村是抚仙湖边打鱼的明星,而今天则成为了生态旅游的明星。

村如其名,位于抚仙湖畔的明星村如一颗璀璨的"明珠"镶嵌在湖岸,然而就是这样一个坐拥抚仙湖Ⅰ类水资源的村子,却长久以来流传着一句老话:"打不到鱼儿吃不成饭,眼看着湖水灌不了田。

"

【总页数】6页(P43-47,42)

【正文语种】中文

【中图分类】F592.7

【相关文献】

1.冉冉升起的“明星”——江川县江城镇明星村党建工作纪实 [J], 杨梅

2.1996年度全省经济十强县(市)、小康县(市)、五十强明星乡镇、五百强明星村名单 [J], ;

3.明星村的明星支书——记许昌市政协委员、长葛市大周镇赵庄村党支部书记赵新敬 [J], 朱玉斌;栗莉

4.“明星村”的明星 [J], 何志

5.张士兴:

带领村民办企业,贫困村嬗变明星村 [J], 孙红

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

“盆景”当得苦!“明星村”高光之下苦恼多起首,这些“明星村”对于地方政府来说,是一笔巨大的财宝。

政府看中的是明星的影响力,他们的名气可以吸引更多游客,从而带动当地旅游业的进步。

于是,许多地方政府纷纷出资建设明星村,让明星作为“明星村”的代言人。

这些投入多少亿的工程引来了大批的游客,也使地方迅速升温。

然而,在盛世背后,明星村所引发的旅游业进步却在某种程度上掩盖了一些问题。

起首,明星村的建设往往很不环保。

许多明星村为了打造独具特色的景区,在设计上轻忽了对环境的保卫。

一些村落在建设过程中过度破坏自然生态,随便开荒种植粉饰外观,对四周的土地、水源、空气等资源产生了极大的破坏。

因此,明星村的建设离不开对生态环境的保卫和修复。

其次,明星村的经济进步带来了一系列的问题。

明星的名气吸引了大量的游客,给当地带来了经济效益,但也给乡村带来了大量人口涌入的问题。

游客涌入的同时,也带来了交通拥堵、环境污染等问题。

此外,与明星村相比,四周城市的基础设施和公共服务相对薄弱,难以承载如此大规模的旅游人流。

因此,明星村只有与城市紧密合作,加强基础设施建设和公共服务,才能更好地进步。

再次,明星村的进步也暴露出一些制度和管理方面的问题。

一些地方政府在建设明星村时,并没有制定详尽的规划和管理措施,导致部分景区管理混乱,服务不到位。

此外,一些明星本身也缺乏环保意识和社会责任感,他们在拍摄时往往对环境造成破坏,对公共秩序、规范等问题缺乏监督和管理。

因此,地方政府应该加强对明星村的规划和管理,完善相关法规,并加强对明星的监管,引导他们树立正确的价值观和社会责任感。

综上所述,。

明星村在短时间内给当地带来了巨大的经济效益,但也暴露了环境破坏、经济压力、制度管理等一系列问题。

要解决这些问题,需要政府、明星以及整个社会共同努力。

政府应加强对明星村的规划和管理,明星应树立环保意识和社会责任感,社会应加强对明星村进步的监督和评判。

只有这样,明星村才能持续健康进步,成为文化旅游新名片综上所述,明星村的进步在带来经济效益的同时,也面临着一系列问题。

“明星村”发展之路的思索摘要:华西村和南街村同为中国的“明星村”,他们一南一北,如镶嵌在中国大地上的两颗璀璨的明珠。

自从他们成名以来,外界一直关注不断,不同的人从不同的视角予以考量。

本文试图探究他们成名的根源,并对其发展之路进行比较分析,希望所得结论对当前的新农村建设有所启示。

关键词:华西村和南街村发展之路比较分析Abstract: Huaxi village and Nanjie village are both China’s “star villages”. One is in the south and the other one is in the north, they are like two bright pearl embedded in the land of China. Since they are famous, they have been constantly concerned about by the outside world. Different people consider them from different angles. This paper tries to explore the root of their fame and do some comparative analysis about their way of development. I hope the conclusion will be helpful for the rural development currentlyKey words: Huaxi village and Nanjie village way of development comparative analysis“明星村”初印象南街村位于河南省临颍县城南隅,全村有回、汉两个民族,800 多户,3000多口人,1000 亩耕地,总面积1.78 平方公里。

南街村实行了一种“共产主义”的分配制度,村民每人每月只发少量的工资,包括王宏斌最高不超过250 元人民币,称为“发扬二百五精神”,然后定量发给村民吃穿用住几乎所有生活用品,这部分的比例大约与工资是3∶7。

这种供给制始于1986 年。

从1986 年至今,由最初的水电免费发展到面粉、鸡蛋、啤酒、食用油、肉、豆浆、鲜鱼、燃气、子女入托上学、医疗、住房等20 多项共公福利全部免费。

每年对村民这方面的供给开销,大约在2000 多万元,每人年供给品折合金额近7000 元。

从1993 年起,南街村开始建设高标准的住宅楼,按不同人口分配。

大套三室一厅,92 平方米;小套二室一厅,74 平方米。

村里统一配备了中央空调、彩色电视机和家具;液化气灶、抽油烟机等都是统一配置。

卫生间设施齐全,一天24 小时热水不断。

一套住室耗资近8 万元人民币。

南街村的城市化建设水准已经完全现代化了,街道、建筑等水平大大超过临颍县城,甚至还要超过漯河这些城市。

南街村还有一个很像天安门的建筑,叫做朝阳门,与毛泽东雕像遥遥相对。

像一般城市一样,南街村还有图书馆、敬老院、球场等,甚至还有几个很像模像样的广场和公园,按本村村民的人均面积来算,也远远超过了一般城市的水平。

南街村盖有幼儿园、小学、初中和高中,其中小学和初中是合在一起的。

这3 个学校的建设水准即使放在北京也可以称做是豪华和现代化的。

南街村村民的孩子,上学是免费的。

南街村还办了一个水平较高的戏校,聘请了已故戏曲名家常香玉的大弟子为校长,还有一个较高水平的南街村豫剧团,南街村甚至还赞助了一支足球队,就是河南省女子足球,叫南街村队。

南街村的免费教育还不限于村中,本村村民子女考上大学乃至出洋留学念博士,村中仍然支付学费。

南街村还建有医院,医疗费也是全免的,而且村民如有大病需要到外面就医,费用也是由村里出的,省、市、县三级人民医院都是南街村的定点医院,村民去看病拿着村里的介绍信就行,不用带钱。

华西村,位于江苏省江阴市华士镇最西边。

改革开放30 年,吴仁宝带领的华西村在全国率先成为“电话村”、“别墅村”、“轿车村”、“电脑村”。

2007 年,华西村产值超过450 亿元,老百姓的收入超过了8 万元。

用吴仁宝的话来说,如果单算华西中心村,1500 个村民,吃的、用的,100 年都够了。

华西村不大,原来只有0.96 平方公里,但是这里却有很多全国之最,甚至世界之最,比如20 世纪90 年代,他们就建了全国最高的金塔,还有比颐和园更长的长廊,全长一万米,可谓世界第一。

此外,还有专门为华西村村民修建的农民公园,在这里你还会经常看到很多黄头发、蓝眼睛的外国人,他们到这里不是来看古迹,就是想亲眼看看中国还有这样的农村,这样的农民。

华西村的“富贵”不仅仅限于外观,更是实实在在的体现在了华西村村民的身上。

对于初次来到华西村的人来说,很难把这里和村庄这个词联系起来,因为这里根本看不到农田,围绕在村边的是这样一排排的厂房和铁架,这里更看不到低矮的村屋,眼前这些气派的别墅就是这个村庄里普通村民们的家。

此外,华西村也看不到农用马车,轿车是这里极为普通的代步工具,这里的村民户户有轿车,很多村民还开的是“奔驰”。

后来,华西村先后将周边20 个经济薄弱村“并”入华西。

新老华西人共同奋斗,携手走上共同富裕的理想大道。

如今的大华西,由一个中心村发展到13 个村,面积由0.96 平方公里扩大到35 平方公里,人口由1500 人增加到3.5 万人。

全村农业、工业、商业、建筑业、旅游业“五业”并举,“山南钱庄、山北粮仓、中间天堂”的格局羡煞旁人。

华西村总资产将超过160 亿,是当之无愧的“天下第一村”。

“明星村”成长之路像中国大多数农村一样,改革开放前的南街村实行单一的集体经济制度,其基本社会阶层的主体是农民。

当时的南街村因贫穷落后曾被戏称为“难街村”。

70年代后期,在大队党支部书记王宏斌的带领下,创造过粮食、烟叶亩产超千斤的记录并因此被树为临颖县的先进典型,但直到70年代末南街村并没有真正摆脱贫穷与落后,温饱问题尚未很好解决。

为了摆脱贫困、过上好日子,1980年初王宏斌带领大队干部到新乡刘庄向史来贺讨教,探索工业化的路子。

回来后经过集体讨论决定建砖瓦厂,用“指山卖磨”的招儿即建厂前搞预售来筹集资金,凭着低于市场价的优惠措施,很快就从各生产队干部和社员中筹款35万多元,建成了当时全县最大的一座砖瓦厂。

紧接着,通过干群集资的办法于次年建起了一座年产1000吨的面粉厂。

随着两厂的陆续建成投产,当年产值达40万元,实现了南街村历史上工业零的突破。

大队有了钱,开始购置系列农业机械,初步实现了水利化、机械化,粮食生产不断提高。

1981年在国家农村改革的大环境下,南街村也推行承包制。

但结果并不尽如人意,甚至到最后致使村民怨声载道。

经过冷静的思考,以王宏斌为首的领导班子决定重走集体化路子。

从1986年5月至1990年10月,全村村民都先后将所承包的责任田交给村委会集体承包。

重新集体化后,南街村经济发展非常迅速。

南街村对收回的土地进行了规划,扩大了对农业的投资,农业又逐步实现了水利化、机械化,实行规模经营,粮食亩产由原来个人承包低谷时的500斤逐步又上升到千斤以上。

现在南街村农业上只有70多个人,常年负责农业的种、管、收、打工作,粮食产量一直稳定在年亩产1500斤左右。

收回集体企业后,南街人靠“玩泥蛋起家”,即利用高岗地“吃土还田”,打坯烧砖卖钱筹资办企业;靠“玩面蛋发家”,即利用本地粮食资源办面粉厂、食品厂、方便面厂、啤酒厂。

围绕农副产品深加工办企业,围绕现有企业上配套,发展造纸、制箱、印刷、运输等配套产业,即所谓“两个围绕”。

实行“滚动发展”,向村庄外部延伸,向城市扩张发展,打入国际市场。

最终形成了农工贸一体化、产供销一条龙的产业格局,实现了层层增值和良性循环,壮大了集体经济实力,组建了国家大型企业—河南省南街村(集团)有限公司。

南街村集团重质量,讲信誉,在社会上树立了良好的形象。

先后获得“全国百家重合同守信用企业”、“全国乡镇企业管理先进单位”、“全国食品工业优秀龙头企业”、“河南省明星企业”等荣誉称号。

南街村注重品牌建设,“南街村”商标被认定为“中国驰名商标”。

四十多年之前,华西村寂寂无名,跟江南大多数村庄一样,河浜纵横,土地高低不平。

不仅粮食生产没有保障,一遇自然灾害不是背井离乡就是家破人亡。

1961 年,经历了饥饿的三年困难时期之后,吴仁宝带领华西的社员们开始改土造田。

这个时候,山西昔阳县的大寨大队横空出世。

陈永贵带领大寨社员们三战狼窝掌,将七沟八梁一面坡改造成稳产高产的海绵田。

发生在太行山脚下的奇迹启发了远在江南的吴仁宝,他结合华西的实际情况提出了一个以十五年为期建设社会主义新华西的长远规划。

吴仁宝的“十五规划”重点是兴修灌溉渠道,建设高产稳产的“吨粮田”,将全大队分散的十二自然村合并成一个华西村。

1972 年,提出“十五规划”之后的八年,华西大队的粮食达到亩产2100 斤,终于实现了“吨粮田”的目标。

吴仁宝和华西大队都成为当时苏州地区和江苏省的农业生产先进典型。

但是,要想进一步提高粮食产量,就必须购买机械设备,修建和完善水利、水电设施,这些资金却没有着落。

另一方面,从1961 年到1968 年,全村劳动力增加142 人,而土地仅仅增加了6 亩。

这时候,吴仁宝敏锐地发觉人均土地面积在大幅下降,如果这样下去,华西大队势必成为又一个“高产穷队”。

为了避免华西成为“高产穷队”,吴仁宝准备建一个小五金厂,由于当时那个特殊的年代,小五金厂的地址选在杂草丛生、树木茂密的水塘边上。

一个地下作坊似的小五金厂就这样奇迹般地生存了下来,十年的时间里,它实现了近300 万元的产值,利润率高达30%至40%。

小五金厂让吴仁宝尝到了办工业的甜头,坚定了他“无工不富”的发展思路,为以后华西的工业化道路积累了宝贵的经验。

十一届三中全会之后,大批人民公社时期遗留下来的“五小工业”在改革开放的政策支持下开始迅速扩张。

在江南农村,被称为“苏南模式”的乡镇企业已经初具规模。

华西人乘改革开放的东风,连战皆捷。

板网厂、药械厂、织布厂、铝材厂、汽车修配厂等一座座工厂拔地而起, 终于汇成了华西工业化的洪流,办起了以冶金、纺织和有色金属为主的数十家企业,全村97% 以上的劳动力投入了工业经济。

在副业上, 华西村通过专业承包, 形成了“千头猪”、、的规模。

工业的崛起,为“千头羊”“万头鸡”农业铺平了道路, 促进了农业的机械化、专业化和社会化。

从上个世纪九十年代初开始,华西村进入了一个飞速发展的阶段,急剧扩大的生产规模和经济增长的速度令所有的人都瞠目结舌。

城乡差别、工农差别、甚至贫富差别这些阻碍中国社会发展的重大难题在这里居然被消弭于无形之中;华西村村民的物质生活和精神生活不仅在中国农村来说算得上是首屈一指,即使许多城市也难望其项背。