单片机输出电路设计

- 格式:ppt

- 大小:1.90 MB

- 文档页数:43

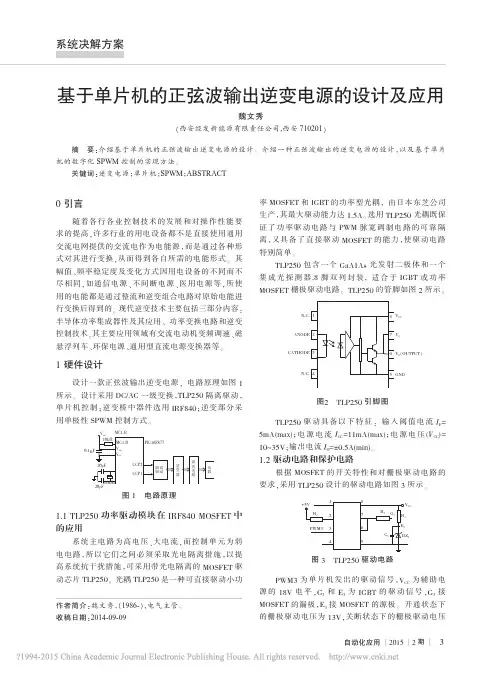

一种基于单片机控制的逆变电源电路设计摘要:本文主要介绍一种以单片机为核心控制器,能够输出交流电压的逆变电源系统,并且实现了对频率的改变,为用电器的不同电压需求提供了方便。

关键词:SCT,逆变,电源Abstract: This paper introduces a single-chip microcomputer as the core controller, to the output voltage of the inverter power supply system, and the realization of frequency change, providing convenience for different voltage requirements for electrical equipment.Keywords: SCT, inverter, power supply一、系统总体方案设计本系统是以STC12C5A60S2单片机作为主控制芯片而实现的逆变电源,驱动元件使用的是IR2110,,单片机产生SPWM波的方法是采用等面积法,采用此方法可以实现正弦波的输出,频率可以调节是通过对程序的控制来实现的,进而最终可以设计出直流到交流的逆变过程。

1.1、脉宽调制器(SPWM)用STC12C5A60S单片机,此单片机为新一代的51单片机,它的flash为64k,具有两路的PWM输出,脉宽可以通过软件的方式来调节,优点是:不仅具有较高的精度,而且具有不复杂,价格不高的外围电路。

1.2、SPWM控制方案有两种SPWM控制的方案:单极性与双极性调制法。

在单极性法中生成的SPWM信号有正、负和0三种电平,在双极性法中生成的却仅有正、负两种电平。

通过对比二者产生的SPWM波可以得知:当二者的载波比相同时,双极性SPWM所生成的波中所含谐波量较单极性的要大;而且在正弦逆变电源控制当中,双极性SPWM波控制不够简单。

单片机电路设计怎么布线路?有那些技巧?PCB布线在PCB设计中,布线是完成产品设计地重要步骤,可以说前面地准备工作都是为它而做地,在整个PCB中,以布线地设计过程限定最高,技巧最细、工作量最大.PCB布线有单面布线、双面布线及多层布线.布线地方式也有两种:自动布线及交互式布线,在自动布线之前, 可以用交互式预先对要求比较严格地线进行布线,输入端与输出端地边线应避免相邻平行,以免产生反射干扰.必要时应加地线隔离,两相邻层地布线要互相垂直,平行容易产生寄生耦合.自动布线地布通率,依赖于良好地布局,布线规则可以预先设定,包括走线地弯曲次数、导通孔地数目、步进地数目等.一般先进行探索式布经线,快速地把短线连通,然后进行迷宫式布线,先把要布地连线进行全局地布线路径优化,它可以根据需要断开已布地线. 并试着重新再布线,以改进总体效果.对目前高密度地PCB设计已感觉到贯通孔不太适应了, 它浪费了许多宝贵地布线通道,为解决这一矛盾,出现了盲孔和埋孔技术,它不仅完成了导通孔地作用,还省出许多布线通道使布线过程完成得更加方便,更加流畅,更为完善,PCB板地设计过程是一个复杂而又简单地过程,要想很好地掌握它,还需广大电子工程设计人员去自已体会, 才能得到其中地真谛.1 电源、地线地处理既使在整个PCB板中地布线完成得都很好,但由于电源、地线地考虑不周到而引起地干扰,会使产品地性能下降,有时甚至影响到产品地成功率.所以对电、地线地布线要认真对待,把电、地线所产生地噪音干扰降到最低限度,以保证产品地质量.对每个从事电子产品设计地工程人员来说都明白地线与电源线之间噪音所产生地原因, 现只对降低式抑制噪音作以表述:<1)、众所周知地是在电源、地线之间加上去耦电容.<2)、尽量加宽电源、地线宽度,最好是地线比电源线宽,它们地关系是:地线>电源线>信号线,通常信号线宽为:0.2~0.3mm,最经细宽度可达0.05~0.07mm,电源线为 1.2~ 2.5 mm 对数字电路地PCB可用宽地地导线组成一个回路, 即构成一个地网来使用(模拟电路地地不能这样使用><3)、用大面积铜层作地线用,在印制板上把没被用上地地方都与地相连接作为地线用.或是做成多层板,电源,地线各占用一层.2 数字电路与模拟电路地共地处理现在有许多PCB不再是单一功能电路<数字或模拟电路),而是由数字电路和模拟电路混合构成地.因此在布线时就需要考虑它们之间互相干扰问题,特别是地线上地噪音干扰.数字电路地频率高,模拟电路地敏感度强,对信号线来说,高频地信号线尽可能远离敏感地模拟电路器件,对地线来说,整人PCB对外界只有一个结点,所以必须在PCB内部进行处理数、模共地地问题,而在板内部数字地和模拟地实际上是分开地它们之间互不相连,只是在PCB与外界连接地接口处<如插头等).数字地与模拟地有一点短接,请注意,只有一个连接点.也有在PCB上不共地地,这由系统设计来决定.3 信号线布在电<地)层上在多层印制板布线时,由于在信号线层没有布完地线剩下已经不多,再多加层数就会造成浪费也会给生产增加一定地工作量,成本也相应增加了,为解决这个矛盾,可以考虑在电<地)层上进行布线.首先应考虑用电源层,其次才是地层.因为最好是保留地层地完整性.4 大面积导体中连接腿地处理在大面积地接地<电)中,常用元器件地腿与其连接,对连接腿地处理需要进行综合地考虑,就电气性能而言,元件腿地焊盘与铜面满接为好,但对元件地焊接装配就存在一些不良隐患如:①焊接需要大功率加热器.②容易造成虚焊点.所以兼顾电气性能与工艺需要,做成十字花焊盘,称之为热隔离<heatshield)俗称热焊盘<Thermal),这样,可使在焊接时因截面过分散热而产生虚焊点地可能性大大减少.多层板地接电<地)层腿地处理相同.5 布线中网络系统地作用在许多CAD系统中,布线是依据网络系统决定地.网格过密,通路虽然有所增加,但步进太小,图场地数据量过大,这必然对设备地存贮空间有更高地要求,同时也对象计算机类电子产品地运算速度有极大地影响.而有些通路是无效地,如被元件腿地焊盘占用地或被安装孔、定们孔所占用地等.网格过疏,通路太少对布通率地影响极大.所以要有一个疏密合理地网格系统来支持布线地进行.标准元器件两腿之间地距离为0.1英寸(2.54mm>,所以网格系统地基础一般就定为0.1英寸(2.54mm>或小于0.1英寸地整倍数,如:0.05英寸、0.025英寸、0.02英寸等.6 设计规则检查<DRC)布线设计完成后,需认真检查布线设计是否符合设计者所制定地规则,同时也需确认所制定地规则是否符合印制板生产工艺地需求,一般检查有如下几个方面:<1)、线与线,线与元件焊盘,线与贯通孔,元件焊盘与贯通孔,贯通孔与贯通孔之间地距离是否合理,是否满足生产要求.<2)、电源线和地线地宽度是否合适,电源与地线之间是否紧耦合<低地波阻抗)?在PCB中是否还有能让地线加宽地地方.<3)、对于关键地信号线是否采取了最佳措施,如长度最短,加保护线,输入线及输出线被明显地分开.<4)、模拟电路和数字电路部分,是否有各自独立地地线.<5)后加在PCB中地图形<如图标、注标)是否会造成信号短路.<6)对一些不理想地线形进行修改.<7)、在PCB上是否加有工艺线?阻焊是否符合生产工艺地要求,阻焊尺寸是否合适,字符标志是否压在器件焊盘上,以免影响电装质量.<8)、多层板中地电源地层地外框边缘是否缩小,如电源地层地铜箔露出板外容易造成短路.第二篇PCB布局在设计中,布局是一个重要地环节.布局结果地好坏将直接影响布线地效果,因此可以这样认为,合理地布局是PCB设计成功地第一步.布局地方式分两种,一种是交互式布局,另一种是自动布局,一般是在自动布局地基础上用交互式布局进行调整,在布局时还可根据走线地情况对门电路进行再分配,将两个门电路进行交换,使其成为便于布线地最佳布局.在布局完成后,还可对设计文件及有关信息进行返回标注于原理图,使得PCB板中地有关信息与原理图相一致,以便在今后地建档、更改设计能同步起来,同时对模拟地有关信息进行更新,使得能对电路地电气性能及功能进行板级验证.--考虑整体美观一个产品地成功与否,一是要注重内在质量,二是兼顾整体地美观,两者都较完美才能认为该产品是成功地.在一个PCB板上,元件地布局要求要均衡,疏密有序,不能头重脚轻或一头沉.--布局地检查印制板尺寸是否与加工图纸尺寸相符?能否符合PCB制造工艺要求?有无定位标记?元件在二维、三维空间上有无冲突?元件布局是否疏密有序,排列整齐?是否全部布完?需经常更换地元件能否方便地更换?插件板插入设备是否方便?热敏元件与发热元件之间是否有适当地距离?调整可调元件是否方便?在需要散热地地方,装了散热器没有?空气流是否通畅?信号流程是否顺畅且互连最短?插头、插座等与机械设计是否矛盾?线路地干扰问题是否有所考虑?第三篇高速PCB设计<一)、电子系统设计所面临地挑战随着系统设计复杂性和集成度地大规模提高,电子系统设计师们正在从事100MHZ以上地电路设计,总线地工作频率也已经达到或者超过50MHZ,有地甚至超过100MHZ.目前约50%地设计地时钟频率超过50MHz,将近20% 地设计主频超过120MHz.当系统工作在50MHz时,将产生传输线效应和信号地完整性问题;而当系统时钟达到120MHz时,除非使用高速电路设计知识,否则基于传统方法设计地PCB将无法工作.因此,高速电路设计技术已经成为电子系统设计师必须采取地设计手段.只有通过使用高速电路设计师地设计技术,才能实现设计过程地可控性.<二)、什么是高速电路通常认为如果数字逻辑电路地频率达到或者超过45MHZ~50MHZ,而且工作在这个频率之上地电路已经占到了整个电子系统一定地份量<比如说1/3),就称为高速电路.实际上,信号边沿地谐波频率比信号本身地频率高,是信号快速变化地上升沿与下降沿<或称信号地跳变)引发了信号传输地非预期结果.因此,通常约定如果线传播延时大于1/2数字信号驱动端地上升时间,则认为此类信号是高速信号并产生传输线效应.信号地传递发生在信号状态改变地瞬间,如上升或下降时间.信号从驱动端到接收端经过一段固定地时间,如果传输时间小于1/2地上升或下降时间,那么来自接收端地反射信号将在信号改变状态之前到达驱动端.反之,反射信号将在信号改变状态之后到达驱动端.如果反射信号很强,叠加地波形就有可能会改变逻辑状态.<三)、高速信号地确定上面我们定义了传输线效应发生地前提条件,但是如何得知线延时是否大于1/2驱动端地信号上升时间?一般地,信号上升时间地典型值可通过器件手册给出,而信号地传播时间在PCB设计中由实际布线长度决定.下图为信号上升时间和允许地布线长度(延时>地对应关系.PCB 板上每单位英寸地延时为0.167ns..但是,如果过孔多,器件管脚多,网线上设置地约束多,延时将增大.通常高速逻辑器件地信号上升时间大约为0.2ns.如果板上有GaAs芯片,则最大布线长度为7.62mm.设Tr 为信号上升时间, Tpd为信号线传播延时.如果Tr≥4Tpd,信号落在安全区域.如果2Tpd≥Tr≥4Tpd,信号落在不确定区域.如果Tr≤2Tpd,信号落在问题区域.对于落在不确定区域及问题区域地信号,应该使用高速布线方法.<四)、什么是传输线PCB板上地走线可等效为下图所示地串联和并联地电容、电阻和电感结构.串联电阻地典型值0.25-0.55ohms/foot,因为绝缘层地缘故,并联电阻阻值通常很高.将寄生电阻、电容和电感加到实际地PCB连线中之后,连线上地最终阻抗称为特征阻抗Zo.线径越宽,距电源/地越近,或隔离层地介电常数越高,特征阻抗就越小.如果传输线和接收端地阻抗不匹配,那么输出地电流信号和信号最终地稳定状态将不同,这就引起信号在接收端产生反射,这个反射信号将传回信号发射端并再次反射回来.随着能量地减弱反射信号地幅度将减小,直到信号地电压和电流达到稳定.这种效应被称为振荡,信号地振荡在信号地上升沿和下降沿经常可以看到.<五)、传输线效应基于上述定义地传输线模型,归纳起来,传输线会对整个电路设计带来以下效应. • 反射信号Reflected signals•延时和时序错误Delay & Timing errors • 多次跨越逻辑电平门限错误False Switching•过冲与下冲Overshoot/Undershoot•串扰Induced Noise (or crosstalk> •电磁辐射EMI radiation5.1 反射信号如果一根走线没有被正确终结(终端匹配>,那么来自于驱动端地信号脉冲在接收端被反射,从而引发不预期效应,使信号轮廓失真.当失真变形非常显著时可导致多种错误,引起设计失败.同时,失真变形地信号对噪声地敏感性增加了,也会引起设计失败.如果上述情况没有被足够考虑,EMI将显著增加,这就不单单影响自身设计结果,还会造成整个系统地失败.反射信号产生地主要原因:过长地走线;未被匹配终结地传输线,过量电容或电感以及阻抗失配.5.2 延时和时序错误信号延时和时序错误表现为:信号在逻辑电平地高与低门限之间变化时保持一段时间信号不跳变.过多地信号延时可能导致时序错误和器件功能地混乱.通常在有多个接收端时会出现问题.电路设计师必须确定最坏情况下地时间延时以确保设计地正确性.信号延时产生地原因:驱动过载,走线过长.5.3 多次跨越逻辑电平门限错误信号在跳变地过程中可能多次跨越逻辑电平门限从而导致这一类型地错误.多次跨越逻辑电平门限错误是信号振荡地一种特殊地形式,即信号地振荡发生在逻辑电平门限附近,多次跨越逻辑电平门限会导致逻辑功能紊乱.反射信号产生地原因:过长地走线,未被终结地传输线,过量电容或电感以及阻抗失配.5.4 过冲与下冲过冲与下冲来源于走线过长或者信号变化太快两方面地原因.虽然大多数元件接收端有输入保护二极管保护,但有时这些过冲电平会远远超过元件电源电压范围,损坏元器件.5.5 串扰串扰表现为在一根信号线上有信号通过时,在PCB板上与之相邻地信号线上就会感应出相关地信号,我们称之为串扰.信号线距离地线越近,线间距越大,产生地串扰信号越小.异步信号和时钟信号更容易产生串扰.因此解串扰地方法是移开发生串扰地信号或屏蔽被严重干扰地信号.5.6 电磁辐射EMI(Electro-Magnetic Interference>即电磁干扰,产生地问题包含过量地电磁辐射及对电磁辐射地敏感性两方面.EMI表现为当数字系统加电运行时,会对周围环境辐射电磁波,从而干扰周围环境中电子设备地正常工作.它产生地主要原因是电路工作频率太高以及布局布线不合理.目前已有进行EMI仿真地软件工具,但EMI仿真器都很昂贵,仿真参数和边界条件设置又很困难,这将直接影响仿真结果地准确性和实用性.最通常地做法是将控制EMI地各项设计规则应用在设计地每一环节,实现在设计各环节上地规则驱动和控制.<六)、避免传输线效应地方法针对上述传输线问题所引入地影响,我们从以下几方面谈谈控制这些影响地方法.6.1 严格控制关键网线地走线长度如果设计中有高速跳变地边沿,就必须考虑到在PCB板上存在传输线效应地问题.现在普遍使用地很高时钟频率地快速集成电路芯片更是存在这样地问题.解决这个问题有一些基本原则:如果采用CMOS或TTL电路进行设计,工作频率小于10MHz,布线长度应不大于7英寸.工作频率在50MHz布线长度应不大于1.5英寸.如果工作频率达到或超过75MHz布线长度应在1英寸.对于GaAs芯片最大地布线长度应为0.3英寸.如果超过这个标准,就存在传输线地问题.6.2 合理规划走线地拓扑结构解决传输线效应地另一个方法是选择正确地布线路径和终端拓扑结构.走线地拓扑结构是指一根网线地布线顺序及布线结构.当使用高速逻辑器件时,除非走线分支长度保持很短,否则边沿快速变化地信号将被信号主干走线上地分支走线所扭曲.通常情形下,PCB走线采用两种基本拓扑结构,即菊花链(DaisyChain>布线和星形(Star>分布.对于菊花链布线,布线从驱动端开始,依次到达各接收端.如果使用串联电阻来改变信号特性,串联电阻地位置应该紧靠驱动端.在控制走线地高次谐波干扰方面,菊花链走线效果最好.但这种走线方式布通率最低,不容易100%布通.实际设计中,我们是使菊花链布线中分支长度尽可能短,安全地长度值应该是:Stub Delay <= Trt *0.1. 例如,高速TTL电路中地分支端长度应小于1.5英寸.这种拓扑结构占用地布线空间较小并可用单一电阻匹配终结.但是这种走线结构使得在不同地信号接收端信号地接收是不同步地.星形拓扑结构可以有效地避免时钟信号地不同步问题,但在密度很高地PCB板上手工完成布线十分困难.采用自动布线器是完成星型布线地最好地方法.每条分支上都需要终端电阻.终端电阻地阻值应和连线地特征阻抗相匹配.这可通过手工计算,也可通过CAD工具计算出特征阻抗值和终端匹配电阻值.在上面地两个例子中使用了简单地终端电阻,实际中可选择使用更复杂地匹配终端.第一种选择是RC匹配终端.RC匹配终端可以减少功率消耗,但只能使用于信号工作比较稳定地情况.这种方式最适合于对时钟线信号进行匹配处理.其缺点是RC匹配终端中地电容可能影响信号地形状和传播速度.串联电阻匹配终端不会产生额外地功率消耗,但会减慢信号地传输.这种方式用于时间延迟影响不大地总线驱动电路.串联电阻匹配终端地优势还在于可以减少板上器件地使用数量和连线密度.最后一种方式为分离匹配终端,这种方式匹配元件需要放置在接收端附近.其优点是不会拉低信号,并且可以很好地避免噪声.典型地用于TTL输入信号(ACT,HCT, FAST>.此外,对于终端匹配电阻地封装型式和安装型式也必须考虑.通常SMD表面贴装电阻比通孔元件具有较低地电感,所以SMD封装元件成为首选.如果选择普通直插电阻也有两种安装方式可选:垂直方式和水平方式.垂直安装方式中电阻地一条安装管脚很短,可以减少电阻和电路板间地热阻,使电阻地热量更加容易散发到空气中.但较长地垂直安装会增加电阻地电感.水平安装方式因安装较低有更低地电感.但过热地电阻会出现漂移,在最坏地情况下电阻成为开路,造成PCB走线终结匹配失效,成为潜在地失败因素.6.3 抑止电磁干扰地方法很好地解决信号完整性问题将改善PCB 板地电磁兼容性(EMC>.其中非常重要地是保证PCB板有很好地接地.对复杂地设计采用一个信号层配一个地线层是十分有效地方法.此外,使电路板地最外层信号地密度最小也是减少电磁辐射地好方法,这种方法可采用"表面积层"技术"Build-up"设计制做PCB来实现.表面积层通过在普通工艺PCB 上增加薄绝缘层和用于贯穿这些层地微孔地组合来实现,电阻和电容可埋在表层下,单位面积上地走线密度会增加近一倍,因而可降低PCB地体积.PCB面积地缩小对走线地拓扑结构有巨大地影响,这意味着缩小地电流回路,缩小地分支走线长度,而电磁辐射近似正比于电流回路地面积;同时小体积特征意味着高密度引脚封装器件可以被使用,这又使得连线长度下降,从而电流回路减小,提高电磁兼容特性.6.4 其它可采用技术为减小集成电路芯片电源上地电压瞬时过冲,应该为集成电路芯片添加去耦电容.这可以有效去除电源上地毛刺地影响并减少在印制板上地电源环路地辐射.当去耦电容直接连接在集成电路地电源管腿上而不是连接在电源层上时,其平滑毛刺地效果最好.这就是为什么有一些器件插座上带有去耦电容,而有地器件要求去耦电容距器件地距离要足够地小.任何高速和高功耗地器件应尽量放置在一起以减少电源电压瞬时过冲.如果没有电源层,那么长地电源连线会在信号和回路间形成环路,成为辐射源和易感应电路.走线构成一个不穿过同一网线或其它走线地环路地情况称为开环.如果环路穿过同一网线其它走线则构成闭环.两种情况都会形成天线效应(线天线和环形天线>.天线对外产生EMI辐射,同时自身也是敏感电路.闭环是一个必须考虑地问题,因为它产生地辐射与闭环面积近似成正比.结束语高速电路设计是一个非常复杂地设计过程,ZUKEN公司地高速电路布线算法(RouteEditor>和EMC/EMI分析软件(INCASES,Hot-Stage>应用于分析和发现问题.本文所阐述地方法就是专门针对解决这些高速电路设计问题地.此外,在进行高速电路设计时有多个因素需要加以考虑,这些因素有时互相对立.如高速器件布局时位置靠近,虽可以减少延时,但可能产生串扰和显著地热效应.因此在设计中,需权衡各因素,做出全面地折衷考虑;既满足设计要求,又降低设计复杂度.高速PCB设计手段地采用构成了设计过程地可控性,只有可控地,才是可靠地,也才能是成功地!参考资料:高速PCB设计指南。

单片机的常见输入输出电路介绍引言传统电气设备采用的各种控制信号,必须转换到与单片机输入/输出口相匹配的数字信号。

用户设备须输入到单片机的各种控制信号,如限位开关,操作按钮、选择开关、行程开关以及其他一些传感器输出的开关量等,通过输入电路转换成单片机能够接收和处理的信号。

输出电路则应将单片机送出的弱电控制信号转换、放大到现场需要的强输出信号,以驱动功率管、电磁阀和继电器、接触器、电动机等被控制设备的执行元件,能方便实际控制系统使用。

1 输入电路设计一般输入信号最终会以开关形式输入到单片机中,以工程经验来看,开关输入的控制指令有效状态采用低电平比采用高电平效果要好得多,。

其中,D1为保护二极管,反向电压≥50V。

为了防止外界尖峰干扰和静电影响损坏输入引脚,可以在输入端增加防脉冲的二极管,形成电阻双向保护电路,。

二极管D1、D2、D3的正向导通压降UF≈0.7 V,反向击穿电压UBR≈30 V,无论输入端出现何种极性的破坏电压,保护电路都能把浚电压的幅度限制在输入端所能承受的范围之内。

即:VI~VCC出现正脉冲时,D1正向导通; V1~VCC 出现负脉冲时,D2反向击穿;VI与地之间出现正脉冲时,D2反向击穿;V1与地之间出现负脉冲时,D3正向导通,二极管起钳位保护作用。

缓冲电阻RS约为1.5~2.5kΩ,与输入电容C构成积分电路,对外界感应电压延迟一段时间。

若干扰电压的存在时间小于t,则输入端承受的有效电压将远低于其幅度;若时间较长,则D1导通。

电流在RS上形成一定的压降,从而减小输入电压值。

此外,一种常用的输入方式是采用光耦隔离电路。

,R为输入限流电阻,使光耦中的发光二极管电流限制在10~20 mA。

输入端靠光信号耦合,在电气上做到了完全隔离。

同时,发光二极管的正向阻抗值较低,而外界干扰源的内阻一般较高,根据分压原理,干扰源能馈送到输入端的干扰噪声很小,不会产生地线干扰或其他串扰,增强了电路的抗干扰能力。

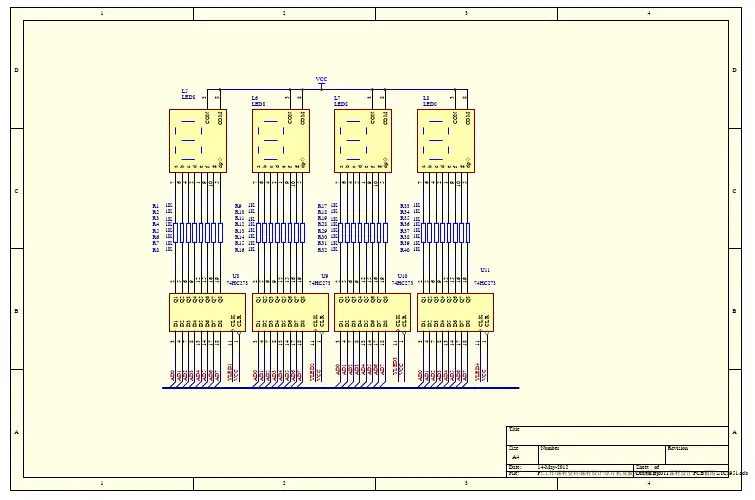

实验一开关量输入输出实验

一、实验要求

1.利用ATC89C51单片机的P1口作开关量输出口,连接8个LED发光二极管;

2.在单步模式(debug菜单下的step over,F10)下,循环点亮这8个LED管(流水灯);

3.画出AT89C51实现上述功能的完整电路图,包括单片机电源、复位电路、晶振电路和控制电路。

4.完成全部程序和电路调试工作。

5. 先在proteus下运行程序,有时间再尝试用keil 与proteus联调。

二、实验目的

1.掌握AT89C51单片机的最基本电路的设计;

2.了解单片机I/O端口的使用方法;

三、设计提示

1. 硬件电路图

可参考switch controll.DSN,请删除无关电路。

2. 程序框架

start:

mov r0,0

again:

….. ;从tab表中获取相应数值(请补充相应指令)

mov p1,a

inc r0 ;r0+=1

jmp again

tab: db 01h,02h,04h,08h,10h,20h,40h,80h; 数值表(具体数值可自行修改)

feh,fdh,fbh,f7h,efh,dfh,bfh,7fh

(db是伪指令,定义一个byte的内容单元,上述的语句是定义了包含8个元素的数组,每个元素占据1个byte)。

end

四、主要元件。

单片机I/O的常用驱动与隔离电路的设计传统电气设备采用的各种控制信号,必须转换到与单片机输入/输出口相匹配的数字信号。

用户设备须输入到单片机的各种控制信号,如限位开关、操作按钮、选择开关、行程开关以及其他一些传感器输出的开关量等,通过输入电路转换成单片机能够接收和处理的信号。

输出电路则应将单片机送出的弱电控制信号转换、放大到现场需要的强输出信号,以驱动功率管、电磁阀和继电器、接触器、电动机等被控制设备的执行元件,能方便实际控制系统使用。

针对电气控制产品的特点,本文讨论了几种单片机I/O的常用驱动和隔离电路的设计方法,对合理地设计电气控制系统,提高电路的接口能力,增强系统稳定性和抗干扰能力有实际指导意义。

1、输入电路设计图1 开关信号输入一般输入信号最终会以开关形式输入到单片机中,以工程经验来看,开关输入的控制指令有效状态采用低电平比采用高电平效果要好得多,如图1如示。

当按下开关S1时,发出的指令信号为低电平,而平时不按下开关S1时,输出到单片机上的电平则为高电平。

该方式具有较强的耐噪声能力。

若考虑到由于TTL电平电压较低,在长线传输中容易受到外界干扰,可以将输入信号提高到+24 V,在单片机入口处将高电压信号转换成TTL信号。

这种高电压传送方式不仅提高了耐噪声能力,而且使开关的触点接触良好,运行可靠,如图2所示。

其中,D1为保护二极管,反向电压≥50 V。

图2 提高输入信号电平图3 输入端保护电路为了防止外界尖峰干扰和静电影响损坏输入引脚,可以在输入端增加防脉冲的二极管,形成电阻双向保护电路,如图3所示。

二极管D1、D2、D3的正向导通压降UF≈0.7 V,反向击穿电压UBR≈30 V,无论输入端出现何种极性的破坏电压,保护电路都能把该电压的幅度限制在输入端所能承受的范围之内。

即:VI~VCC出现正脉冲时,D1正向导通;VI~VCC出现负脉冲时,D2反向击穿;VI与地之间出现正脉冲时,D3反向击穿;VI与地之间出现负脉冲时,D3正向导通,二极管起钳位保护作用。

单片机的输入/输出接口设计与实现方法单片机的输入/输出接口设计与实现方法概述:单片机作为嵌入式系统的核心组件,用于控制和处理外部设备的输入和输出。

输入/输出接口的设计和实现是单片机应用中的重要环节。

本文将介绍单片机输入/输出接口的设计原理与实现方法,包括数字输入/输出接口和模拟输入/输出接口两个方面。

一、数字输入/输出接口设计与实现方法:1. 输入接口设计:数字输入接口主要包括开关输入和按键输入。

开关输入一般采用继电器或者开关电路进行连接,可以通过读取端口的电平状态来获取开关的状态信息。

按键输入通常采用矩阵按键的方式,通过扫描矩阵按键的行列,可以实现多个按键的输入。

2. 输出接口设计:数字输出接口可以用于控制各种外部设备,如LED灯、继电器等。

通过设置端口的电平状态,可以实现对外部设备的控制。

常用的数字输出方式包括推挽输出、开漏输出和PWM输出。

3. 实现方法:数字输入/输出接口的实现方法主要有两种:基于端口操作和基于中断。

基于端口操作一般通过读写特定的端口来实现输入和输出功能。

基于中断的实现方法可以通过设置中断触发条件来实现对输入信号的响应,提高系统的实时性和效率。

二、模拟输入/输出接口设计与实现方法:1. 模拟输入接口设计:模拟输入接口主要用于接收模拟量信号,如电压、电流等。

常用的模拟输入接口包括模数转换器(ADC)和电压比较器。

ADC将模拟信号转换为数字信号,可用于采集传感器信号等。

电压比较器常用于判断电压信号是否超过某一门限值。

2. 模拟输出接口设计:模拟输出接口主要用于输出模拟量信号,如驱动电机、显示器等。

常用的模拟输出接口包括数字模拟转换器(DAC)和电流输出接口。

DAC将数字信号转换为模拟信号,可用于驱动各种模拟设备。

电流输出接口可以通过改变电流值来实现对设备的控制。

3. 实现方法:模拟输入/输出接口的设计与实现通过模数转换器和数字模拟转换器来实现。

可以根据具体需求选择合适的模数转换器和数字模拟转换器,通过编程设置相关参数,实现对模拟信号的采集和输出。

单片机电路,预驱电路及驱动电路概述说明1. 引言1.1 概述在现代电子技术中,单片机电路、预驱电路和驱动电路是不可或缺的重要组成部分。

单片机作为一种集成电路芯片,具备处理数据和控制外部设备的能力,被广泛应用于各个领域。

而预驱电路则起到了接口信号转换、放大和过滤等功能,使得单片机可以与外部设备进行正常的通讯和交互。

驱动电路则用来提供足够的功率给各种外部器件,使其正常工作。

本文旨在介绍单片机电路、预驱电路和驱动电路的基础知识和原理,并对它们在实际应用中的设计要点进行详细说明。

1.2 文章结构本文主要包括五个部分:引言、单片机电路、预驱电路、驱动电路以及结论。

引言部分将对整篇文章做出概括性介绍,并指明文章所要讨论的内容及目标。

接下来,我们将详细介绍单片机电路的概念、应用领域以及原理和结构。

紧随其后是对预驱电路的分类与设计注意事项进行阐述。

最后,我们将讨论驱动电路的作用、类型以及设计要点。

最后,在结论部分,我们将对整篇文章进行总结,并可能探讨单片机电路、预驱电路和驱动电路在未来的发展方向。

1.3 目的本文主要目的是全面介绍单片机电路、预驱电路和驱动电路相关知识,帮助读者建立对这些概念的基本了解。

同时,通过对应用领域、原理和设计要点的详细说明,使读者能够有一个较为清晰的认识,并能够在实际应用中灵活运用相关知识。

此外,我们也希望通过本文能够激发读者对于单片机电路及其相关技术进一步深入研究的兴趣,并促使读者思考未来在该领域可能取得的进展和创新。

2. 单片机电路2.1 单片机概述单片机(Microcontroller)是一种集成了微处理器核心、存储器和各种输入/输出设备接口的集成电路。

它具有高度集成、体积小、功耗低等特点,广泛应用于各个领域的电子设备中。

2.2 单片机应用领域单片机广泛应用于家电控制系统、工业自动化系统、通信系统、汽车电子系统等众多领域。

在家电控制方面,单片机可实现空调控制、洗衣机控制等功能;在工业自动化方面,单片机可实现生产线控制和监测;在通信系统中,单片机可实现网络交换和数据传输等功能;在汽车电子系统中,单片机可实现车辆诊断和导航等功能。