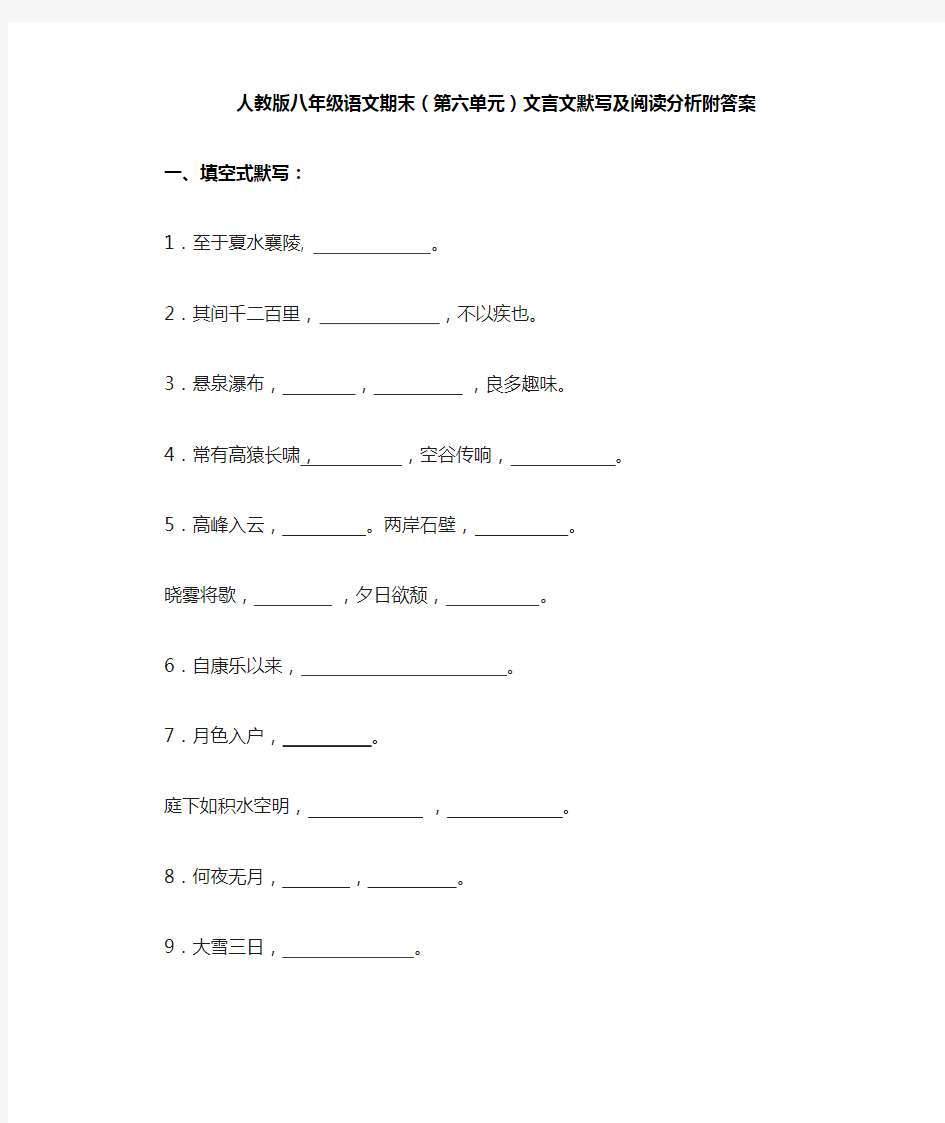

人教版八年级语文期末(第六单元)文言文默写及阅读分析附答案

一、填空式默写:

1.至于夏水襄陵, 。

2.其间千二百里,,不以疾也。

3.悬泉瀑布,,,良多趣味。

4.常有高猿长啸,,空谷传

响,。

5.高峰入云,。两岸石

壁,。

晓雾将歇,,夕日欲

颓,。

6.自康乐以

来,。7.月色入户,。

庭下如积水空

明,,

。

8.何夜无月,,。

9.大雪三日,。

10.,天与云与山与

水,。湖上影子,

惟长堤一、湖心亭一、与余舟一、舟中人两三而已。11.舟子喃喃曰:“莫说相公痴, !”

12.,带月荷锄

归。,夕露沾我衣。

,但使愿无违。

13.征蓬出汉

塞,。,长河落日圆。

,都护在燕然。

14.山随平野尽,。月下飞天

镜,。

15.,尚思为国戍轮

台。,铁马冰河入梦来。

16.自古逢秋悲寂寥,。晴空一鹤排云

上,。

17.适与野情惬,。霜落熊升

树,。

18.谁道人生无再

少?!

。

二、提示性默写

《三峡》

1.分别写出《三峡》中描写春、夏、秋、最具有特色的句子

春冬:,良多趣味。

夏:,。秋:,。2.《三峡》中与李白《朝发白帝城》有异曲同工之妙的句子是:

,,

,,不以疾也。

3.《三峡》中扣“素、绿、清、影”句子

是:,。(山河秀丽句)描写泉水瀑布句

是:,

。

4.故渔者歌曰:

“,

。”

5.“有时朝发白帝,暮到江陵”此句与唐朝李白

的,

。两句诗一致的。

6.文中用“”描绘了山形的挺拔险峻,用

“

”写尽了深秋的凄婉幽美。

《短文两篇》

1.《答谢中书书》中首句,。点题,表达欲与友人交流山川美景的感受。文中直抒胸臆的句子

是:,,

。

2.《答谢中书书》中的描写句

是:,。两岸石壁,五色交辉。青林翠竹,四时俱

备。,;

,。

3.请写出《记承天寺夜游》中

(1)描写月下之景的句

子:,

,。

(2)抒发作者心情的句子

是:??

。

《湖心亭看雪》

1.《湖心亭看雪》中的写景句

是:,,

。

湖上的影

子,、、

、舟中人两三粒而已。

2.《湖心亭看雪》中使用白描句

是:,、

、

、。

《诗词四首》

1.陶渊明的《归园田居》中写诗人早晚躬耕句子

是:,;

表明自己归隐决心的句

子:,

。

2.《使至塞上》描写奇特壮美的塞外风光的名

句:,。(诗中有画句)

3.《渡荆门送别》诗人通过想象来描绘长江之景的句

是:,。4.《渡荆门送别》诗人通过长江之水的描写来抒发自己思念之情的句子是:

,

。

5.《归园田居 (其三)》(陶渊明·东晋)种豆南山下,草盛豆苗稀。晨兴理荒秽,带月荷锄归。道狭草木长,夕露沾我

衣。,。

6.《使至塞上》(王维·唐)单车欲问边,属国过居

延。,

。

,

。萧关逢候骑,都护在燕然。

7.《渡荆门送别》(李白)渡远荆门外,来从楚国游,

,,

,。仍怜故乡水,万里送行舟。

8。洞庭之东江水西,帘旌不动夕阳

迟.,, .万里来游还望远,三年多难更凭

危。. ,

《课外古诗》

1.晴空一鹤排云上,。(刘禹锡《秋词》)(高远爽朗,毫无悲秋之意)

2.好峰随处改,。(梅尧臣《鲁山山行》)

3.?门前流水尚能西。(苏轼《浣溪沙》) 4.夜阑卧听风吹雨,。(陆游《十一月四日风雨作》)

5.,落日故人情。(李白《送友人》)

6.此地一为别,。 (李白《送友人》) 7.,我言秋日胜春朝。(刘禹锡《秋词》) 8.霜落熊升树,。(梅尧臣《鲁山山行》)

9.山下兰芽短浸溪,松间沙路净无

泥,。(苏轼《浣溪沙》) 10.,尚思为国戍轮台。(陆游《十一月四日风雨作》)

11《鲁山山行》(梅尧臣·北宋)适与野情惬,千山高复

低。,,

,。人家在何许,云外一声鸡。

12.《浣溪沙》(苏轼·北宋)兰下兰芽短浸溪,松间沙路净无泥,潇潇暮雨子规啼。?!休将白发唱黄鸡。

13.《十一月四日风雨大作》(陆游)僵卧孤村不自哀,尚思为国戍轮

台。,

。

《三峡》

自三峡七百里中,两岸连山,略无阙处;重岩叠嶂,隐天蔽日。自非亭午夜分,不见曦月。至于夏水襄陵,沿溯阻绝。或王命急宣,有时朝发白帝,暮到江陵,其间千二百里,虽乘奔御风,不以疾也。春冬之时,则素湍绿潭,回清倒影。绝多生怪柏,悬泉瀑布,飞漱其间,清荣峻茂,良多趣味。每至睛初霜旦,林寒涧肃,常有高猿长啸,属引凄异,空谷传响,哀转久绝。故渔者歌曰:“巴东三峡巫峡长,猿鸣三声泪沾裳!”

1.解释下列句中加粗字在文中的意思。

①两岸连山,略无阙处()

②夏水襄陵,沿溯阻绝。()

③清荣峻茂,良多趣味()

④晴初霜旦,林寒涧肃。()

2.给下列加粗字注音:

阙处()曦月()襄陵()

沿溯()御风()素湍()

怪柏()飞漱()属引()

3.三峡具体指哪三峡?

________________________________________________

4.用现代汉语写出文中画线句的意思。

________________________________________________

5.“素湍绿潭,回清倒影”是();“绝多生怪柏,悬泉瀑布,飞漱其间”是()。提示:从视角的角度。

________________________________________________

6.根据文中内容,解释“峡”的意思。

_______________________________________________

_

7.有人认为三峡壮美,有人却说三峡秀美,请根据文章内容谈谈你的看法。

_______________________________________________

_

8.最后一句诗写出了渔者怎样的生活?

_______________________________________________

9.文章描写了三峡美丽的风光,请你利用文中的词句,组成一副对联。

________________________________________________

10.课文是按怎样的顺序来写三峡之水的?这样的安排有什么作用?

11.对句子的朗读节奏划分正确的一项是( )

A.自/非亭午夜分,不/见曦月。

B.自非/亭午夜分,不见/曦月。

C.自非亭午/夜分,不见/曦月。

D.自非亭午/夜分,不见曦月。

12.下边句子的朗读节奏停顿有错误的一项是()

A.或/王命急宣

B.至于/夏水襄陵

C.其间/千二百里

D.虽乘奔/御风/不以疾也

13.翻译句子(8分)

(1)自非亭午夜分,不见曦月。

(2)春冬之时,则素湍绿潭,回清倒影。

(3)清荣峻茂,良多趣味。

14.文章花了大量笔墨,运用正面描写手法直接写三峡之景,结尾写“渔者歌曰”属描

写,作用是

三峡表达的作者的感情:。

《答谢中书书>>(一)

山川之美,古来共谈。高峰入云,清流见底。两岸石壁,五色交辉。青林翠竹,四时俱

备。晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃。实是欲界之仙都。自康乐以来,未复有能

与其奇者。

1.“书”的意思是_____,“答谢中书书”的意思是_____________ _ 。

2.找出统领全文的句子。。

3.下边两个句子各用了什么修辞手法?

(1)高峰入云,清流见底。答:

(2)夕日欲颓,沉鳞竞跃。答

4.本文分____层,写出各层大意。

5.写出作者所要表达的思想感情。

。

《答谢中书书》(二)

一、重点字词:

【共】。【谈】。【交辉】。【四时】。【歇】。【颓】。【沉鳞】。鳞,。【竞跃】。竞,。【欲界】。【仙都】。【复】。【与(yù)】。

二、问题探究:

1.作者描写景物有什么特点?这样写有什么好处?

2.“山川之美,古来共谈”内含作者什么感情?

3.运用仰观俯察两种视角,写白云高山流水三重风物的对偶句是什么?

4.讲究色彩搭配,表现一年之美,呈现出一派绚烂辉煌的气象景象的对偶句是什么?5.将听觉、视觉结合,由静入动,表现一日之美,传达了生命气息的对偶句是什么?6.“实是欲界之仙都,自康乐以来,未复有能与其奇者。”表达了作者怎样的思想感情?7.最能体现作者思想感情的语句是什么?

8.分析“晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃。”加点词语的表达作用。

《记承天寺夜游》

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至

承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖

竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

一、解释加点词的含义

1、念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。

2、相与步于中庭。

3、但少闲人如吾两人者耳。

4、亭下如积水空明。

5、水中藻荇交横,盖竹柏影也。

二、翻译句子:

1、念无与为乐者,遂至承天寺。

2、怀民亦未寝,相与步于中庭。

3、庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

4、何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人耳。

三、阅读理解

1、苏轼《记承天寺夜游》中描写月下之景的句子:

2、直接抒发作者感情的句子是:

3、全文以“”为线索,依据作者的,以诗的笔触描绘了夏夜月光图,创设了一种的意境,表达了作者的心境。

4、全文表现了作者怎样的思想感情?。

5、“何处无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳”表达了作者怎样微妙复杂的感情?(文尾通过“闲人”表达了怎样的感情?怎样理解“闲人”的含义?)

6、欣赏“庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。”这一句写出了月光和竹柏倒影的什么特点,点染了一个怎么样美妙的境界?

7.本文描写了哪些景物?目的是什么?

8.写景中表现了作者怎样的心

境?。

9.想像一下作者与张怀民散步是什么心情。。

10.“庭下如积水空明”是一个比喻句,从前后文来看,这个比喻句的本体是

。

11.文中写“竹柏影”,实际上是从侧面描写________。

12.本文的语言有何显著特征?

答:________________________________________________。

(一)《观潮》阅读测试题

一、阅读《观潮》选段,完成后面的题目。

每岁京尹出浙江亭教阅水军,艨艟数百,分列两岸;既而尽奔腾分合五阵之势,并有乘骑弄旗标枪舞刀于水面者,如履平地。倏尔黄烟四起,人物略不相睹,水爆轰震,声如崩山。烟消波静,则一舸无迹,仅有“敌船”为火所焚,随波而逝。

吴儿善泅者数百,皆披发文身,手持十幅大彩旗,争先鼓勇,溯迎而上,出没于鲸波万仞中,腾身百变,而旗尾略不沾湿,以此夸能。

(一)阅读第一段,回答下列问题。

1.写参演船舰之多的句子是:

_____________________ 。

2.写阵势变化多端的句子是:_______________________ _。

3.写水兵在船上演练技艺之高的句子是:_______________ 。

4.写双方习战之激烈的句子是:

________________________ 。

5.写声势之大的句子是:________________________。

(二).第一段中描写演习中阵势变化的文字

是。

“有乘骑弄旗标枪舞刀于水面者,如履平地”表现

了。

(三).第二段描写,其中点明这是在潮水暴涨时表演的句子是。

(四).选段中采用比喻进行描写的句子

是,作用

是。

二、阅读下面的语段,完成后面的练习。

浙江之潮,天下之伟观也。自既望以至十八日为最盛。方其远出海门,仅如银线;既而渐近,则玉城雪岭际天而来,大声如雷霆,震撼激射,吞天沃日,势极雄豪。杨诚斋诗云“海涌银为郭,江横玉系腰”者是也。

1. 选段从哪四个方面描写浙江之潮?

2. 这个段落的描写突出了浙江之潮的什么特点?

3.引用杨诚斋的诗句有什么作用?

(二)观潮·综合能力测试

一、给下列字注音

艨艟()履()倏()僦()

二、解释句中加粗词语

1.自既望以至十八日为最盛: 2.方其远出海门: 3.溯迎而上:

4.吴儿善泅者数百,皆披发文身:

三、解释下列句中相同的词语

1234.仅如银线有“敌船”为火所焚

.观浙江之潮,天下之伟也可远而不可亵玩焉

.势极雄豪既而尽奔腾分合五阵之.能而旗尾略不沾湿,以此夸未复有与其奇者仅仅观观势势

能能????????????

四、翻译下列句子

1.既而渐近,则玉城雪岭际天而来。

2.僦赁看幕,虽席地不容闲。

湖心亭看雪

一、基础知识

1.给下列字词注音。

更( )定 拥毳( )衣 雾凇( )

沆砀( )( ) 与余舟一芥( ) 铺毡( ) 强( )饮

2.解释下列加点字的含义。

①更定.( ) ②湖中人鸟声俱绝.

( ) ③余挐.一小船( ) ④拥毳.

衣炉火( ) ⑤独.

往湖心亭看雪( ) ⑥雾凇沆砀....

( ) ( ) ⑦焉得..更有此人 ( ) ⑧余强饮三大白.

而别( ) ⑨客.此( ) ⑩及.

下船 ( ) 3.名句默写。

①大雪三日, 。

②是日更正, , ,独往湖心亭看雪。

③ , ,上下一白。

④及下船,舟子喃喃曰:“ , !”

二、阅读

阅读下列文段,回答文后问题。

(一)

崇祯五年十二月,余住西湖。大雪三日,湖中人鸟声俱绝。是日更定,余挐一小船,拥毳衣炉火,独往湖心亭看雪。雾凇沆砀,天与云与山与水,上下一白。湖上影子,惟长堤一

痕、湖心亭一点、与余舟一芥、舟中人两三粒而已。

4.作者写作此文时,清朝已建立二三十年,但作者仍采用明朝的年号,你能说出其中有何深

意吗?

答:。

5.“大雪三日,湖中人鸟声俱绝。”一句写出了什么意境?此句在全文结构上有何作用?答:。

。6.“独往湖心亭看雪”一句中“独”字有什么表达作用?

答:

。

7.“天与云与山与水”连用三个“与”字写出了什么景象?

答:

。

8.上文画线句子在内容和写法上有何特点?

答:

。

(二)

到亭上,有两人铺毡对坐,一童子烧酒炉正沸。见余,大喜曰:“湖中焉得更有此人!”拉余同饮。余强饮三大白而别。问其姓氏,是金陵人,客此。及下船,舟子喃喃曰:“莫说相公痴,更有痴似相公者!”

9.补出下列语句的省略成分。

()到亭上()大喜曰()是金陵人客()此()拉余同饮

10.“强饮三大白而别”“拉余同饮”两句中“强”和“拉”二字表现出人物什么感情?答:

。

11.文中引用舟子的话有何用意?

答:

。

12.“痴”与课文第一段哪句话相呼应?写出作者什么性格?

答:

13.结合全文来看,本文在表达方式上有什么特点?

答:

。

人教版八年级语文期末(第六单元)文言文默写及阅读分析答案

二、提示性默写

《三峡》

1.分别写出《三峡》中描写春、夏、秋、最具有特色的句子

春冬:清荣峻茂,良多趣味。夏:夏水囊陵,沿溯阻绝。

秋:晴初霜旦,林寒涧肃。

2.《三峡》中与李白《朝发白帝城》有异曲同工之妙的句子是:

有时朝发白帝,暮到江陵,其间千二百里,虽乘奔御风,不以疾也。

3.《三峡》中扣“素、绿、清、影”句子是:素湍绿潭,回清倒影。(山河秀丽句)

描写泉水瀑布句是:悬泉瀑布,飞漱其间。

4.故渔者歌曰:“巴东三峡巫峡长,猿鸣三声泪沾裳。”

5.“有时朝发白帝,暮到江陵”此句与唐朝李白的朝辞白帝彩云间,千里江陵一日还。两句诗一致的。

6.文中用“重岩叠嶂,隐天蔽日”描绘了山形的挺拔险峻,用“林寒涧肃,常有高猿长啸”写尽了深秋的凄婉幽美。

《短文两篇》

1.《答谢中书书》中首句山川之美,古来共谈。点题,表达欲与友人交流山川美景的感受。文中直抒胸臆的句子是:实欲界之仙都。自康乐以来,未复有能与其奇者。。

2.《答谢中书书》中的描写句是:高峰入云,清流见底。两岸石壁,五色交辉。青林翠竹,四时俱备。晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃。

3.请写出《记承天寺夜游》中

(1)描写月下之景的句子:庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

(2)抒发作者心情的句子是:何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

《湖心亭看雪》

1.《湖心亭看雪》中的写景句是:雾凇沆砀,天与云与山与水,上下一白。

湖上的影子,惟长堤一痕、湖心亭一点、与余舟一芥、舟中人两三粒而已。

2.《湖心亭看雪》中使用白描句是:湖上影子,惟长堤一痕、湖心亭一点、与余舟一芥、舟中人两三粒而已。

3.《诗词四首》

1.陶渊明的《归园田居》中写诗人早晚躬耕句子是:晨兴理荒秽,带月荷锄归。

表明自己归隐决心的句子:衣沾不足惜,但使愿无违。

2.《使至塞上》描写奇特壮美的塞外风光的名句:大漠孤烟直,长河落日圆。(诗中有画句)

3.《渡荆门送别》诗人通过想象来描绘长江之景的句是:山随平野尽,江人大荒流。4.《渡荆门送别》诗人通过长江之水的描写来抒发自己思念之情的句子是:仍怜故乡水,万里送行舟。

5.《归园田居 (其三)》(陶渊明·东晋)种豆南山下,草盛豆苗稀。晨兴理荒秽,带月荷锄归。

6.《使至塞上》(王维·唐)大漠孤烟直,长河落日圆。萧关逢候骑,都护在燕然。

7.《渡荆门送别》(李白)渡远荆门外,来从楚国游,山随平野尽,江入大荒流。月下飞天镜,云生结海楼。仍怜故乡水,万里送行舟。

8。洞庭之东江水西,帘旌不动夕阳迟.,登临吴蜀横分地,徙倚湖山欲暮时.万里来游还望远,三年多难更凭危。白头吊古风霜里,老木沧波无限悲。

《课外古诗》

1.晴空一鹤排云上,便引诗情到碧霄。(刘禹锡《秋词》)(高远爽朗,毫无悲秋之意)2.好峰随处改,幽径独行迷。(梅尧臣《鲁山山行》)

3.谁道人生无再少?门前流水尚能西。(苏轼《浣溪沙》)

4.夜阑卧听风吹雨,铁马冰河入梦来。(陆游《十一月四日风雨作》)

5.浮云游子意,落日故人情。(李白《送友人》)

6.此地一为别,孤蓬万里征。 (李白《送友人》)

7.自古逢秋悲寂寥,我言秋日胜春朝。(刘禹锡《秋词》)

8.霜落熊升树,林空鹿饮溪。(梅尧臣《鲁山山行》)

9.山下兰芽短浸溪,松间沙路净无泥,萧萧暮雨子规啼。(苏轼《浣溪沙》)

10.僵卧孤村不自哀,尚思为国戍轮台。(陆游《十一月四日风雨作》)

11《鲁山山行》(梅尧臣·北宋)适与野情惬,千山高复低。好峰随处改,幽径独行迷。霜落熊升树,林空鹿饮溪。人家在何许,云外一声鸡。

12.《浣溪沙》(苏轼·北宋)兰下兰芽短浸溪,松间沙路净无泥,潇潇暮雨子规啼。谁道人生无再少?门前流水尚能西!休将白发唱黄鸡。

13.《十一月四日风雨大作》(陆游)僵卧孤村不自哀,尚思为国戍轮台。夜阑卧听风吹雨

《三峡》

自三峡七百里中,两岸连山,略无阙处;重岩叠嶂,隐天蔽日。自非亭午夜分,不见曦月。至于夏水襄陵,沿溯阻绝。或王命急宣,有时朝发白帝,暮到江陵,其间千二百里,虽乘奔御风,不以疾也。春冬之时,则素湍绿潭,回清倒影。绝多生怪柏,悬泉瀑布,飞漱其间,清荣峻茂,良多趣味。每至睛初霜旦,林寒涧肃,常有高猿长啸,属引凄异,空谷传响,哀转久绝。故渔者歌曰:“巴东三峡巫峡长,猿鸣三声泪沾裳!”

1.解释下列句中加粗字在文中的意思。

①两岸连山,略无阙处(同“缺”空缺)

②夏水襄陵,沿溯阻绝。(漫上)

③清荣峻茂,良多趣味(很)

④晴初霜旦,林寒涧肃。(早晨)

2.给下列加粗字注音:

阙处(quē)曦月(xī)襄陵(xiāng )

沿溯(sù)御风(yù)素湍(tuān)

怪柏(bǎi )飞漱(sù)属引(zhǔ)

3.三峡具体指哪三峡?

_瞿塘峡、巫峡和西陵峡的合称。简称三峡

4.用现代汉语写出文中画线句的意思。

.即使骑着骏马,驾着疾风,也不如它快。

5.“素湍绿潭,回清倒影”是(俯视);“绝多生怪柏,悬泉瀑布,飞漱其间”是(仰视)。

6.根据文中内容,解释“峡”的意思。

峡是两山夹水的地方。

7.有人认为三峡壮美,有人却说三峡秀美,请根据文章内容谈谈你的看法。

三峡壮美是因为气势宏伟,重岩叠嶂隐天蔽日,三峡秀美,素湍绿潭,回清倒影。

8.最后一句诗写出了渔者怎样的生活?

_表现了三峡渔民船夫的悲惨生活。

9.文章描写了三峡美丽的风光,请你利用文中的词句,组成一副对联。

江水急奔绿舟过,清泉飞下白水流。轻舟江上过,哀猿高山鸣。哀猿长啸空谷传响,渔歌浅唱长风行舟。

10.课文是按怎样的顺序来写三峡之水的?这样的安排有什么作用?

先写夏水襄陵,再写春冬之时的素湍绿潭和悬泉瀑布,最后写秋天山涧的水枯了。这是按

水势由涨到落的顺序安排的。先写夏水的凶险、迅疾,可以突出三峡夏水最盛的特点,给人留下深刻的印象。

11.对句子的朗读节奏划分正确的一项是( B )

A.自/非亭午夜分,不/见曦月。

B.自非/亭午夜分,不见/曦月。

C.自非亭午/夜分,不见/曦月。

D.自非亭午/夜分,不见曦月。

12.下边句子的朗读节奏停顿有错误的一项是(D)

A.或/王命急宣

B.至于/夏水襄陵

C.其间/千二百里

D.虽乘奔/御风/不以疾也

13.翻译句子(8分)

(1)自非亭午夜分,不见曦月。

如果不是正午和半夜,就看不见太阳和月亮。

(2)春冬之时,则素湍绿潭,回清倒影。

春冬的时候,就有白色的急流碧绿的潭水,回旋的清波倒映各种事物的影子

(3)清荣峻茂,良多趣味。

水清,树荣,山高,草盛,实在有很多趣味啊。

14.文章花了大量笔墨,运用正面描写手法直接写三峡之景,结尾写“渔者歌曰”属侧面描写,作用是与前文欢快明朗的气氛形成对比,渲染悲寂凄凉的氛围,侧面反映出三峡渔民的悲惨生活;

三峡表达的作者的感情:对祖国山水风光的热爱,对劳动人民的同情。

《答谢中书书>>(一)

山川之美,古来共谈。高峰入云,清流见底。两岸石壁,五色交辉。青林翠竹,四时俱备。晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃。实是欲界之仙都。自康乐以来,未复有能与其奇者。

1.“书”的意思是__信______,“答谢中书书”的意思是____________给谢中书的信______。2.找出统领全文的句子。自康乐以来,未复有能与其奇者。

3.下边两个句子各用了什么修辞手法?

(1)高峰入云,清流见底。答:对偶

(2)夕日欲颓,沉鳞竞跃。对偶

4.本文分__3_____层,写出各层大意。

5.写出作者所要表达的思想感情。

通过写人间奇景,表达了作者对大自然的喜爱之情。

《答谢中书书》(二)

一、重点字词:

【共】一起。【谈】谈论,欣赏。【交辉】交相辉映。【四时】四季。【歇】消散。【颓】坠落。【沉鳞】潜在水中的鱼。鳞,借代鱼。【竞跃】争相跳跃。竞,争着。【欲界】指人间。【仙都】指仙境。【复】再。【与(yù)】参与,这里指欣赏。

二、问题探究:

1.作者描写景物有什么特点?这样写有什么好处?

观察角度:由仰而俯;景物形象:由显而微;景物状态:由静而动;时间交代:由朝而夕。使山川景物和谐、完整、统一。

2.“山川之美,古来共谈”内含作者什么感情?有高雅情怀的自豪感以及期望与古往今来的林泉高士相比肩之情。

3.运用仰观俯察两种视角,写白云高山流水三重风物的对偶句是什么?“高峰入云,清流见底”

4.讲究色彩搭配,表现一年之美,呈现出一派绚烂辉煌的气象景象的对偶句是什么?两岸石壁,五色交辉。青林翠竹,四时具备。

5.将听觉、视觉结合,由静入动,表现一日之美,传达了生命气息的对偶句是什么?晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃。

6.“实是欲界之仙都,自康乐以来,未复有能与其奇者。”表达了作者怎样的思想感情?表达了作者沉醉山水的愉悦之情和与古今知音共赏美景的得意之感。与谢公比肩之意溢于言表。

7.最能体现作者思想感情的语句是什么?实是欲界之仙都,自康乐以来,未复有能与其奇者。

8.分析“晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃。”加点词语的表达作用。

“歇”“颓”拟人,赋予事物以人的感情和行为,有过程,激发人的想像,充满生命气息。“鳞”字是用借代,避俗,增加了语言表现力,文学色彩浓厚。

《记承天寺夜游》

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至

承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖

竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

一、解释加点词的含义

1、念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。念:考虑,想到。遂:于是。至:到。

2、相与步于中庭。相与:共同,一起。

3、但少闲人如吾两人者耳。但:只是。闲人:清闲的人。

4、亭下如积水空明。空明:形容水的澄澈。

5、水中藻荇交横,盖竹柏影也。交横:交错,纵横。盖:原来是。

二、翻译句子:

1、念无与为乐者,遂至承天寺。翻译:想到身边没有和我一起享受月光的人,于是来到了承天寺。

2、怀民亦未寝,相与步于中庭。翻译:怀民也没有睡,于是我们一起到庭院散步。

3、庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。翻译:庭院的地面上月光满地,像积水那样清澈透明,里面有藻、荇等水草交错,原来那是竹子和柏树的影子。

4、何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人耳。翻译:哪一个夜晚没有月光,哪一个地方没有翠绿苍柏?只是那里缺少像我们两个这样悠闲的人罢了。

三、阅读理解

1、苏轼《记承天寺夜游》中描写月下之景的句子:庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。

2、直接抒发作者感情的句子是:何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人耳。

3、全文以“月光”为线索,依据作者的行踪,以诗的笔触描绘了夏夜月光图,创设了一种清冷皎洁的意境,表达了作者的旷达心境。

4、全文表现了作者怎样的思想感情?表现了作者旷达的胸襟和积极乐观的情怀。

5、“何处无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳”表达了作者怎样微妙复杂的感情?(文尾通过“闲人”表达了怎样的感情?怎样理解“闲人”的含义?)

贬谪的悲凉、人生的感慨、赏月的喜悦、漫步的悠闲,种种微妙复杂的感情尽显其中。(或表现作者虽遭贬谪仍强作轻松愉快的复杂心情。既有赏月咏月而发的自豪自慰,又有为“闲人”的境遇而生的惆怅和苦闷。)

6、欣赏“庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。”这一句写出了月光和竹柏倒影的什么特点,点染了一个怎么样美妙的境界?

此句用比喻手法写出了月光的清澈透明,点染处一个空明澄清,疏影摇曳,亦真亦幻的美妙境界。“积水空明”比喻月光。表现了月光的皎洁、透明。“藻荇交横”比喻月影。表现了月影斑驳,摇曳多姿。也表现了竹柏倒影的清丽淡雅。

7.本文描写了哪些景物?目的是什么?

虚景:清澈的水,水中的植物;实景:竹柏之影。衬托了月下庭院的幽静、淡雅和赏月者的恬静、悠闲。

8.写景中表现了作者怎样的心境?清静、舒适、愉悦。

9.想像一下作者与张怀民散步是什么心情。悠闲自得、无忧无虑。

10.“庭下如积水空明”是一个比喻句,从前后文来看,这个比喻句的本体是月光_。11.文中写“竹柏影”,实际上是从侧面描写月光的轻盈荡漾。

12.本文的语言有何显著特征?

答:语言朴素自然,富于诗情画意。

《观潮》阅读测试题

(一)阅读《观潮》选段,完成后面的题目。

每岁京尹出浙江亭教阅水军,艨艟数百,分列两岸;既而尽奔腾分合五阵之势,并有乘骑弄旗标枪舞刀于水面者,如履平地。倏尔黄烟四起,人物略不相睹,水爆轰震,声如崩山。烟消波静,则一舸无迹,仅有“敌船”为火所焚,随波而逝。

吴儿善泅者数百,皆披发文身,手持十幅大彩旗,争先鼓勇,溯迎而上,出没于鲸波万仞中,腾身百变,而旗尾略不沾湿,以此夸能。

(一)阅读第一段,回答下列问题。

1.写参演船舰之多的句子是:艨艟数百,分列两岸_。

2.写阵势变化多端的句子是:尽奔腾分合五阵之势_。

3.写水兵在船上演练技艺之高的句子是:如履平地。

4.写双方习战之激烈的句子是:黄烟四起,人物略不相睹。

5.写声势之大的句子是:水爆轰震,声如崩山。

(二).第一段中描写演习中阵势变化的文字是“既而尽奔腾分合五阵之势”。

“有乘骑弄旗标枪舞刀于水面者,如履平地”表现了水兵作战技艺娴熟。

(三).第二段描写弄潮健儿的英姿,其中点明这是在潮水暴涨时表演的句子是“溯迎而上,出没于鲸波万仞中”。

(四).选段中采用比喻进行描写的句子是“并有乘骑弄旗标枪舞刀于水面者,如履平地”“水爆轰震,声如崩山”

,作用是前者生动地表现了水兵作战的英勇和技艺的娴熟,后者突出战斗的激烈。

(二)阅读下面的语段,完成后面的练习。

浙江之潮,天下之伟观也。自既望以至十八日为最盛。方其远出海门,仅如银线;既而渐近,则玉城雪岭际天而来,大声如雷霆,震撼激射,吞天沃日,势极雄豪。杨诚斋诗云“海涌银为郭,江横玉系腰”者是也。

1. 选段从哪四个方面描写浙江之潮?

选段对潮水从形、色、声、势四个方面进行正面描绘,由远及近写出了海潮的雄奇壮观。

2. 这个段落的描写突出了浙江之潮的什么特点?

突出了潮水雄伟壮观的特点。

3.引用杨诚斋的诗句有什么作用?用杨诚斋的诗句对上文进行形象的概括,既呼应了第一句,又为下文做了铺垫。

(二)观潮·综合能力测试

一、给下列字注音

艨艟(méng chōng)履(lǚ)倏(shū)僦( jiù)

二、解释句中加粗词语

1.自既望以至十八日为最盛:农历十六日2.方其远出海门:当……时 3.溯迎而上:

逆流

4.吴儿善泅者数百,皆披发文身:画文彩

三、解释下列句中相同的词语;

1234.仅如银线有“敌船”为火所焚

.观浙江之潮,天下之伟也可远而不可亵玩焉

.势极雄豪既而尽奔腾分合五阵之.能而旗尾略不沾湿,以此夸未复有与其奇者仅仅观观势势

能能????????????

答案;三、1.几乎,将近;仅仅 2.景象;看 3.气势;阵势 4.本领;能够

四、翻译下列句子

1.既而渐近,则玉城雪岭际天而来。不久(潮水)越来越近,就像玉城雪岭一般的潮

水连天涌来。

2.僦赁看幕,虽席地不容闲。租用看棚的人(非常多),即使是一席之地也不会空闲。

湖心亭看雪

一、基础知识1.给下列字词注音。 更(ɡēn ɡ )定 拥毳( cu ì)衣 雾凇(s ōn ɡ )沆砀( h àn ɡ)( d àn ɡ ) 与余舟一芥(ji è ) 铺毡( zh ān )对坐 强( qi án ɡ )饮2.解释下列加点字的含义。①更定.(完了,结束) ②湖中人鸟声俱绝.

(消失) ③余挐.一小船(撑,划 ) ④拥毳.

衣炉火(鸟兽的细毛) ⑤独.

往湖心亭看雪(独自) ⑥雾凇沆砀....

(水汽凝成的冰花) (白汽弥漫的样子) ⑦焉得..更有此人 (哪能) ⑧余强饮三大白.

而别(指酒杯) ⑨客.此(客居 ) ⑩及.

下船 (等到) 3.名句默写。 ①大雪三日,湖中人鸟声俱绝 。②是日更正,余挐一小船,拥毳衣炉火,独往湖心亭看雪。③雾凇沆砀,天与云与山与水,上下一白。④及下船,舟子喃喃曰:“莫说相公痴 ,更有痴似相公者 !”二、阅读阅读下列文段,回答文后问题。(一)崇祯五年十二月,余住西湖。大雪三日,湖中人鸟声俱绝。是日更定,余挐一小船,

拥毳衣炉火,独往湖心亭看雪。雾凇沆砀,天与云与山与水,上下一白。湖上影子,惟长

堤一痕、湖心亭一点、与余舟一芥、舟中人两三粒而已。

4.作者写作此文时,清朝已建立二三十年,但作者仍采用明朝的年号,你能说出其中有何

深意吗?

答:表达作者怀念故国的深情。5.“大雪三日,湖中人鸟声俱绝。”一句写出了什么意境?此句在全文结构上有何作用?

答:这句话写出了一种路无行人,天无飞鸟,天寒地冻,万籁俱寂的意境。

作用:为下文“独往湖心亭看雪”作铺垫。

6.“独往湖心亭看雪”一句中“独”字有什么表达作用?

答:这句话衬托出环境的幽静、空旷,也暗示作者的“痴”(不同凡响),为下文埋下了伏笔。

7.“天与云与山与水”连用三个“与”字写出了什么景象?

答:这句话写出了天空、云层、山峦、湖水混濛一片,举目皆白的景象。

8.上文画线句子在内容和写法上有何特点?

答:内容上,这里连用三个“一”字,与“上下一白”相呼应。

写法上,作者使用了白描手法,不断变换角度写景。

(二)

到亭上,有两人铺毡对坐,一童子烧酒炉正沸。见余,大喜曰:“湖中焉得更有此人!”拉余同饮。余强饮三大白而别。问其姓氏,是金陵人,客此。及下船,舟子喃喃曰:“莫说相公痴,更有痴似相公者!”

9.补出下列语句的省略成分。

(余)到亭上(客)大喜曰(客)是金陵人客(于)此(客)拉余同饮

10.“强饮三大白而别”“拉余同饮”两句中“强”和“拉”二字表现出人物什么感情?答:“强”表现作者的喜悦和豪爽心情;“拉”表现客人的喜悦心情。

11.文中引用舟子的话有何用意?

答:衬托作者深夜偶遇知音的惊喜心情,表明作者不虚此行,深夜赏雪,收获颇大,印象极深。

12.“痴”与课文第一段哪句话相呼应?写出作者什么性格?

答:与开头“独往湖心亭看雪”相呼应;写出了作者超然脱俗的性格。

13.结合全文来看,本文在表达方式上有什么特点?

答:以记叙开头,以议论结尾,借景抒情,情景交融,静中有动,寂中有声。

八年级上册课外文言文 【1】修不幸,生四岁而孤。太夫人守节自誓,居穷,自力于衣食,以长以教,俾至于成人。太夫人告之曰:“汝父为吏,廉而好施与,喜宾客,其俸禄虽薄,常不使有余,曰:'毋以是为我累。'故其亡也,无一瓦之覆、一垅之植以庇而为生,吾何恃而能自守耶?吾于汝父,知其一二,以有待于汝也” ————选自欧阳修《泷冈阡表》 一、将下列句子翻译成现代汉语。 1、自力于衣食,以长以教 2、毋以是为我累 【2】景泰①间,吉安刘公宣②代戍于京师龙骧卫,为为使畜马,昼夜读书厩中,使初不知也。公偶与塾师论《春秋》,师惊异之,以语使,使乃优遇之。未几,发解及第……取解时,刘文恭公铉③主试,讶其文,谓必山林老儒之作,及启封,乃公也,人始识公,而文恭知人之名益著。 (焦竑hóng《玉堂丛语》) [注释] ①景泰:明代宗朱祁钰年号。②刘公宣:即刘宣。发解及第:(刘宣参加科举考试)发榜考中了解元。③刘文恭公铉:即刘铉,下文的“文恭”也同。 一、解释下列加点的字 使乃优遇之.代.戍于京师龙骧卫 二、将下列句子翻译成现代汉语。 1、为为使畜马 2、师惊异之 三、这篇短文与我们所学过的《墨池记》共同阐述了一个什么道理。 四、你能写出一个名人的事例证明两文中阐释的道理吗? 【3】方家①以磁石磨针锋,则能指南;然常微偏东,不全南也。水浮多荡摇,指爪及碗唇上皆可为之,运转尤速,但坚滑易坠,不若缕悬为最善。其法:取新纩②中独茧缕③,以芥子④许腊⑤缀⑥于针腰,无风处悬之,则针常指南。其中有磨而指北者。予家指南、北者皆有之。磁石之指南,犹柏之指西,莫可原⑦其理。 (沈括《指南针》) [注释] ①方家:行家。②纩:[kuàng]丝绵。③独茧缕:独好的茧丝一缕。 ④芥子:芥菜的种子。⑤许腊:蘸蜡(抹在上面)。⑥缀:连接,这里指粘。 ⑦原:推究。 一、解释下列加点的字 指爪及碗唇.上皆可为之不若缕悬为最善. 二、将下列句子翻译成现代汉语。 1、然常微偏东,不全南也 2、磁石之指南,犹柏之指西,莫可原其理。 三、短文中依次介绍了指南针的哪四种使用方法?“不若”一词说明哪一种方法是最好的?

小学六年级课外古文阅读练习题 (一)精卫填海 ——《山海经》 北二百里,曰发鸠之山,其上多柘木,有鸟焉,其状如乌,文首,白喙,赤足,名曰“精卫” ,其鸣自詨。是炎帝之少女,名曰女娃。女娃游于东海,溺而不返,故为精卫,常衔西山之木石,以堙于东海。漳水出焉,东流注于河。 1、填空。“精卫”的样子是 它是 2、“精卫填海”这个故事象征了中华民族的精神。 (二)刻舟求剑 楚人有涉江者,其剑自舟中坠于水,遽契(jùqì)其舟,曰:“是吾剑之所从坠。”舟止,从其所契者入水求之。舟已行矣,而剑不行,求剑若此,不亦惑乎! 1、楚人刻舟求剑的结果, 原因是(用文中原话回答): 2、这个故事告诉我们: (三)夸父追日 夸父与日逐走,入日;渴,欲得饮,饮于河、渭;河、渭不足,北饮大泽。未至,道渴而死。弃其杖,化为邓林。 1、理解词句意思。 夸父与日逐走 渴,欲得饮 “邓林”是指: 2、夸父追日象征着: (四)郑人买履 郑人有欲买履者,先自度其足,而置之其坐。至之市,而忘操之。已得履,谓曰:“吾忘持度!”返归取之。及返,市罢,遂不得履。人曰:“何不试之以足?”曰:“宁信度,无自信也。” 1、理解词句意思。 履:度:遂: 何不试之以足?

宁信度,无自信也。 2、这是一则故事,告诫我们做事 (五)晏子使楚 晏子使楚。楚人以晏子短,为小门于大门之侧而延晏子。晏子不入,曰:“使狗国者,从狗门入。今臣使楚,不当从此门入。”傧者更道,从大门入。 见楚王。王曰:“齐无人耶,使子为使?”晏子对曰:“齐之临淄三百闾,张袂成阴,挥汗成雨,比肩继踵而在,何为无人!”王曰:“然则何为使子?”晏子对曰:“齐命使,各有所主。其贤者使使贤主,不肖者使使不肖主。婴最不肖,故宜使楚矣!” 1、理解词句意思。 短:“更”的读音是(): “不肖”的“肖”读音(): 使狗国者,从狗门入。 齐无人耶,使子为使? 张袂成阴、挥汗成雨、比肩继踵这三个成语运用了修辞手法,来表现齐国人多。我知道成语的的意思是: 2、这两个小故事,告诉我们晏子是一个的人。(用三个以上成语或四字词) (六)自相矛盾 楚人有鬻盾与矛者,誉之曰:“吾盾之坚,物莫能陷也。”又誉其矛曰:“吾矛之利,于物无不陷也。”或曰:“ 以子之矛,陷子之盾,何如?” 其人弗能应也。 1、填空,理解词句意思。 鬻():誉:其矛:其人: 其人弗能应也。 2、这个寓言告诉我们: (七)揠苗助长 宋人有闵①其苗之不长②而揠③之者,芒芒然④归,谓其人曰:“今日病⑤矣!予⑥助苗长矣。”其子趋⑦而往⑧视之,苗则槁⑨矣。 注释:①闵(mǐn):同“悯” ,担心,忧虑。②长(zhǎng)——生长,成长。③揠(yà)——拔。④芒芒然:

六年级语文古文阅读及答案 杨生畜一犬,甚爱之。一日,生夜行,堕涸井中。犬吠彻夜,旦日,有行人过,往视,见井中有人焉。生曰:“君若出我,当厚报。”行人曰:“以此犬见与。”生曰:“此犬尝屡次活我,不得与尔。”行人曰:“若不与我,便不出尔。”其时,犬引颈下视井中。生知其意,遂应之。杨生出,行人系犬而去,犬时时顾。后五天,犬夜走归杨生家。 1.为下列字选择正确的义项。 (1)若不与我,“与”:_________ A.和 B.结交 C.给 D.赞成 (2)犬引颈下视井中,“引”:____________ A.延续 B.伸长 C.举 D.导引 2.用现代汉语解释下面的句子。 杨生出,行人系犬而去,犬时时顾。 ____________________________________________________________________ 3.文中“甚爱之”中的“之”指代__________,“生知其意,遂应之”中的“之”指代________________。 4.杨生答应行人要求的原因是________________________(用自己的话回答) 课外文言文阅读精练 一 司马光七岁,凛然如成人,闻讲《左氏春秋》,爱之,退为家人讲,即了其大旨。自是手不释书,至不知饥渴寒暑。群儿戏于庭,一儿登瓮,足跌没水中,众皆弃(去),光持石击瓮,(破)之,水迸,儿得活。 1.解释括号里的词。(1)众皆弃去.()(2)破.之() 2.翻译下面的句子。 自是手不释书,至不知饥渴寒暑。 3.“破瓮救人”的故事反映了司马光的机智聪颖。机智聪颖在某种程度上也是一种创新思维。创新思维的事例古今中外不胜枚举。请举一例。 二 孟子幼时,其舍近墓,常嬉为墓间之事,其母曰:“此非吾所以处吾子也。”遂迁居市旁,孟子又嬉为贾人街卖之事。其母曰:“此又非吾所以处吾子也。”复徙居学宫旁。孟子乃嬉为俎豆揖让进退之事,其母曰:“此可以处吾子矣。”遂居焉。 (选自刘向《烈女传》) 1.解释下列词语。 A.嬉: B.贾人:

初二语文文言文阅读习题 (一)宗泽(节选) 宗泽。字汝霖,婺州义乌人。泽自幼豪爽有大志,登元佑六年进士第。 二年正月,泽至开德,十三战皆捷。 靖康元年,命知磁州。时太原失守,官两河者率托故不行。泽曰:“食禄而避难,不可也。”即日单骑就道,从羸卒十余人。泽至,始为固守不移之计。上嘉之,除河北义兵都总管。 泽兵进至卫南,度将孤兵寡,不深入不能成功。先驱云前有敌营,泽挥众直前与战,败之。转战而东,敌益生兵至,王孝忠战死,前后皆敌垒。泽下令曰:“今日进退等死,不可不从死中求生。”士卒知必死,无不一当百,斩首数千级。金人大败,退却数十余里。 泽前后请上还京二十余奏,每为潜善等所抑,忧愤成疾,疽发于背。泽叹曰:“‘出师未捷身先死,长使英雄泪满襟。’”翌日,风雨昼晦。泽无一语及家事,但连呼“过河”者三而薨。 1.解释下列句中加点词的意思 ①命知.磁州②度.将孤兵寡,不深入不能成功 ③敌益.生兵至④但.连呼“过河”者三而薨 2.下列句中“而”与“但连呼过河者三而薨”中的“而”用法相同的一句是()A.困于心,衡于虑,而后作B.面山而居 C.由是则生而有不用也D.潭西南而望 3.翻译下面的句子 (1)食禄而避难,不可也。 译文: (2)今日进退等死,不可不从死中求生。 译文: 4.读完此文,谈谈你对宗泽这一人物形象的认识。 答: (二)板桥诵书 板桥幼随其父学,无他师也。幼时殊无异人之处,少长,虽长大,貌寝①陋,人咸 易②之。又好大言,自负太过,谩骂无择。诸先辈皆侧目,戒勿与往来。然读书能自刻苦,自愤激,由浅入深,由卑及高,由迩③达远,以赴古人之奥区④,以自畅其性情才 力之所不尽。人咸谓板桥读书善记,不知非善记,乃善诵耳。板桥每读一书,必千百遍。

八年级课外文言文阅读 练习 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

课外文言文阅读练习 (1) 范仲淹作墓志 范文正公尝为人作墓志,已封将发,忽曰:“不可不使师鲁①见之。”明日以示尹。师鲁曰:“君文名重一时,后世所取信,不可不慎也。今谓转运使为都刺史,知州为太守,诚为清佳,然今无其官,后必疑之,此正起俗儒争论也。”希文怃然曰:“赖以示予,不然,吾几失之。” 【注释】①师鲁:尹洙的字。 【阅读训练】 一、解释下列句中加点的词。 1.诚为清佳 2.此正起俗儒争论也 3.赖以示予 4.不然,吾几失之 二、翻译下列句子。 1.君文名重一时,后世所取信,不可不慎也。 2.然今无其官,后必疑之。 三、回答下列问题。 1.范仲淹有远大的抱负,体现在他曾说的“,”一句中。 2.尹洙对范仲淹说这样的话的用意是 (2) 司马温公幼时,患记问不若人,群居讲习,众兄弟既成诵,游息矣;独下帷绝编,迨能倍诵乃止。用力多者收功远,其所精诵,乃终身不忘也。温公

尝言:“书不可不成诵,或在马上,或中夜不寝时,咏其文,思其义所得多矣。”(《三朝名臣言行录》) 注释:①司马温公:即司马光。②独下帷绝编独自苦读:像董仲舒和孔子读书时那样专心和刻苦。 1.解释下列句中加点的词。 ①患记问不若人患:②迨能倍诵乃止迨: ③迨能倍诵乃止乃:④咏其文咏: 2.与“迨能倍诵乃止”中“倍”的用法不同的一项是() A.祗辱于奴隶人之手 B.才美不外见 C.满坐宾客无不伸颈侧目 D.京中有善口技者 3.本文中概括主旨的句子是:() A.用力多者收功远。 B.其所精通乃终身不忘。 C.书不可不成诵。 D.咏其文,思其义,所得多矣。 4.文中“独下帷绝编”写只有司马光独自苦读,其中化用的表现孔子读书勤奋的成语是。 (3)《义猴》 某山隅有一老圃,早失偶,惟一女远适他乡。猎者怜其孤,赠以猴。老这爱如赤子,每出必从,不链不掣,而不离不逸。如是这五年。一日,老者暴卒,猴掩门,奔其姐,泪如雨。曰:“父死乎”颔之,乃俱归。老者家徒壁立,无以为养,猴遍哭于乡,乡人乃资而掩。姐引之去,猴揖谢之,仍牢守故宅,撷

小升初文言文阅读复习资料不经历地狱般的磨练,怎能拥有创造天堂的力量?不踏踏实实走过学习的坎坷路,怎能拥有考试的辉煌?下面是为大家收集的小升初语文文言文知识点,供大家参考。 (一)文言实词 古汉语实词包括名词、动词、形容词、数词和量词。至于代词,在古汉语中,因其语法作用特殊,一般归为虚词。文言词汇中出现频率最多的是实词,较难掌握的也是实词。熟悉实词主要是掌握通假字、古今异义、一词多义、词类活用等知识。 1. 识别通假字,掌握其本字、读音和意义。古今通假现象是一个很复杂的问题,对于我们来说,一要掌握通假现象的原则,即通假字和本字读音必须相同或相近,如“便要还家,设酒杀鸡作食”中“要”通“邀”,读作“yāo”;二要靠平时积累,牢记所学课文中注释所指出的通假字。注意,如果通假字与本字读音不同,应读本字的现代读音。如“书读百遍,其义自见”中“见”通“现”,应读“xiàn”。 2. 辨析词的古今义,古今异义的词语是学习文言文的重点之一。一要注意古今词义的差别,积累课内所学课文中的古今异义词,如“太行、王屋二山,方七百里,高万仞,本在冀州之南,河阳之北。”中“河”专指“黄河”;而现在已是一个普通名词,成为河流的通名。再如:“扁鹊望桓侯而还走”中“走”是“跑”的意思;现代汉语中的含义是“行走”。二要注意不要把连在一起的两个文言单音词误认为现代汉语的双音合成词。如“中间力拉崩倒之声”中“中间”是两个词,意思是“里面夹杂着”。 3. 正确解释多义词在不同语境中的意思。在文言文中,一词多义的情况很多,同一个词,在这个句子里是一个意义,在那个句子里又是另一个意义。阅读文言文要特别重视并掌握这类多义词的情况,这是培养文言文阅读能力的重要基础。怎样确定它们在句子中的意义,要根据上下文和文章内容来考虑。如“温故而知新”,“故”的意思是旧的,“桓侯故使人问之”,“故”意思是特意。在学习时,还应对一词多义现象及时总结、归纳,并牢记例句。 4. 词类活用。在古代汉语中,词类一般是比较稳定的,但是有些词在特殊情况下会改变它的词性,起了另一类词的作用。这种特殊的语言现象叫“词类活用”。

2019-2020年八年级语文上册文言文阅读练习题及答案 二、阅读下面两个文段,完成12—15题。(共8分) (甲)山不在高,有仙则名。水不在深,有龙则灵。斯是陋室,惟吾德馨。苔痕上阶 绿,草色入帘青。谈笑有鸿儒,往来无白丁。可以调素琴,阅金经。无丝竹之乱耳,无案 牍之劳形。南阳诸葛庐,西蜀子云亭。孔子云:何陋之有?(刘禹锡《陋室铭》)(乙)子曰:“贤哉,回也!一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐。 贤哉,回也!”(选自《论语》) 注:○1回:即颜回,孔子的弟子。○2不堪:无法忍受。 12.解释下面句子中加点的词的意思。(2分) (1)有仙则名.名: (2)惟吾德馨 ..德馨: 13.用现代汉语写出下面句子的意思,注意加点的词。(2分) 无丝竹 ..之乱耳,无案牍之劳.形。 14.用《陋室铭》中的句子填空。(1分) “空山无人,水流花开”二句,极琴心(寄托心意的琴声)之妙境;“胜固欣然,败亦可喜”二句,极手谈(下围棋)之妙境:“__________________________,__________________________”二句,极交友之妙境。 15.刘禹锡和颜回一居“陋室”,一在“陋巷”,对此,他们的态度如何?体现了他们 怎样的精神品质?(3分) 三、三峡(郦道元) (9分) 自三峡七百里中,两岸连山,略无阙处;重岩叠嶂,隐天蔽日,自非亭午夜分不见曦 月。 至于夏水襄陵,沿溯阻绝。或王命急宣,有时朝发白帝,暮到江陵,其间千二百里, 虽乘奔御风不以疾.也。

春冬之时,则素湍绿潭,回清倒影。绝嗽多生怪柏,悬泉瀑布,飞漱其间。清荣峻茂,良.多趣味。 每至晴初霜旦,林寒涧肃.,常有高猿长啸,属.引凄异,空谷传响,哀转久绝。故渔者歌曰:“巴东三峡巫峡长,猿鸣三声泪沾裳!” 16.解释下列句中加点的词。 (4分) (1)良. 多趣味(2) 林寒涧肃. (3)属.引凄异(4) 虽乘奔御风不以疾.也 17.翻译下面文言语句。 (2分) 绝巘多生怪柏,悬泉瀑布,飞漱其间。 译文:18.填空:文中用“”描绘了山形的挺拔险峻,用“ ”写尽了深秋的凄婉幽美。 (2分) 19.昔日郦道元笔下美丽的三峡,如今因三峡工程更闻名于世,并吸引了无数中外游客前来观光旅游。请你用简洁生动的语言写一段导游词,向前来观光的游客介绍三峡的风景特点和时代变化。(3分) 【相关链接】新华网三峡工地 5月20日专电(记者江时强、刘诗平 ) 2006年5月20日14时,三峡坝顶上激动的建设者们见证了大坝最后一方混凝土浇筑的历史性时刻。至此,世界规模最大的混凝土大坝终于在中国长江西陵峡全线建成。 三峡大坝建成后,大坝本身就是一道壮丽的景观。北京三峡游的线路一直在追踪三峡大坝的建设进程。导游词: 三 峡大坝新姿

(一) 唐子西云:“诗初成时,未见可訾(诋毁,指责)处,姑置之。明日取读,则瑕疵百出,乃反复改正之。隔数日取阅,疵累又出,又改正之。如此数四,方敢示人。”此数言,可谓知其难而深造之者也。余云:“知一重非,进一重境;亦有生金,一铸而定。” 诗改一字,界判人天,非个中人不解。齐己《早梅》云:“前村深雪里,昨夜几枝开。”郑谷曰:“改‘几’为‘一’字,方是早梅。”齐乃下拜。某作《御沟》诗曰:“此波涵帝泽,无处濯尘缨。”以示皎然。皎然曰:“‘波’字不佳。”某怒而去。皎然暗书一“中”字在手心待之。须臾,其人狂奔而来,曰:“已改‘波’字为‘中’字矣。”皎然出手心示之,相与大笑。 1解释下列句中加点词。 (1)姑置之(2)方敢示人 (3)无处濯尘缨(4)某怒而去 2下列黑体字与“皎然暗书一“中”字在手心待之”中的“书”用法不同的一项是()A妇抚儿乳B处处志之C亲贤臣,远小人D策之不以其道 3请将文中画横线的语句翻译成现代汉语。 (1)明日取读,则瑕疵百出 (2)须臾,其人狂奔而来 4文中郑谷认为“改‘几’为‘一’字,方是早梅”,为什么? 5两文的内容都与作诗有关,但各有侧重,请分别概括。 (二)唐太宗论弓矢 上①谓太子少师②萧瑀曰:“朕少好弓矢,得良弓十数,自谓无以加,近以示弓工③,乃曰‘皆非良材’。朕问其故,工曰:‘木心不直,则脉理皆邪④,弓虽劲而发矢不直。’朕始悟向者辨之未精也。朕以弓矢定四方,识之犹未能尽,况天下之务,其能遍知乎!”乃令京官五品以上更宿中书内省⑤,数延见,问以民间疾苦,政事得失。(选自《资治通鉴唐纪》)注释:①上:君主,这里指李世民。②太子少师:指教皇太子读书的官员。③弓工:造弓的工匠。④邪:不正。⑤:更宿中书内省:轮流在中书内省值班休息。更,轮流。中书内省,属朝廷决策的机构。 1解释下列黑体字。 (1)朕少好弓矢(2)皆非良材 (3)朕始悟向者辨之未精也(4)数延见 2 选出与“问以民间疾苦”中的“以”意思相同的一项() A不以物喜,不以己悲B以塞忠谏之路也 C皆以美于徐公D咨臣以当世之事 3从这个语段中,你可以看出唐太宗是一位怎样的君主? (三)鲍君 昔有人设罝①以捕獐,得而未觉.有行人窃取之,犹念不仁,乃以鲍鱼置罝中而去.本主来,于

一、阅读《狐假虎威》完成习题。 虎求百兽而食之,得狐,狐曰:“子无敢食我也。天帝使我长百兽;今子食我,是逆①天帝命也。子以我为不信②,吾为子先行;子随我后,观百兽之见我而敢不走乎?”虎以为然,故遂与之行。兽见之皆走。虎不知兽畏己而走也,以为畏狐也。 [注:①逆:违抗②不信:不诚实,不可靠。] 1.解释带点字的意思亡 (1)天帝使我长百兽: (2)子以我为不信,吾为子先行: (3)虎以为然,故遂与之行: (4)兽见之皆走: 2。翻译句子 (1)今子食我,是逆天帝命也。 (2)子随我后,观百兽之见我而敢不走乎! (3)虎不知兽畏己而走也,以为畏狐也。 3。解释下列句子中加点词“之”的不同含义 (1)观百兽之见我而敢不走乎: (2)故遂与之行: (3)其不善者而改之: (4)曾子之妻之市: (5)学而时习之: (6)见藐小之物必细察其纹理: 4.从这则寓言可概括出的成语是,与这个故事意思相同或相近的成语或四字词语,它们都是用来比喻一类人。 5.你是如何评价文中的这只狐狸的?请谈谈你的看法。

二、欣赏寓言故事<近朱者赤近墨者黑》,完成习题。 1.“近朱者赤,近墨者黑。”出处:晋·傅玄《》。 2.“近朱者赤,近墨者黑。”意思是。 3.这句话被人们用来比喻什么,不正确的选项是() A.接近好人可以使人变好。 B.接近坏人可以使人变坏。 C.客观环境对人有很大影响口 D。客观环境对人没有太大影响。 答案 一、1.(1)做首领(2)认为(3)对的(4)逃跑 2.(1)现在你吃掉我,是违背天帝的命令。 (2)你跟随在我后面,观看各种野兽看见我有敢不逃跑的吗? (3)老虎不知道野兽是害怕自己而逃跑的,认为它们是害怕狐狸。 3.(1)助词,无义(2)它,代狐狸(3)它,代缺点或错误(4)到 (4)它,代学过的知识(6)的 4.狐假虎威狗仗人势倚仗别人威势来欺压人。 5.从正反两面评价都可以。 二、1.太子少傅箴 2.靠近朱砂的变红,靠近墨的变黑 3.D

课外文言文阅读精练 一 司马光七岁,凛然如成人,闻讲《左氏春秋》,爱之,退为家人讲,即了其大旨。自是手不释书,至不知饥渴寒暑。群儿戏于庭,一儿登瓮,足跌没水中,众皆弃(去),光持石击瓮,(破)之,水迸,儿得活。 1.解释括号里的词。(1)众皆弃去.()(2)破.之() 2.翻译下面的句子。 自是手不释书,至不知饥渴寒暑。 3.“破瓮救人”的故事反映了司马光的机智聪颖。机智聪颖在某种程度上也是一种创新思维。创新思维的事例古今中外不胜枚举。请举一例。 二 孟子幼时,其舍近墓,常嬉为墓间之事,其母曰:“此非吾所以处吾子也。”遂迁居市旁,孟子又嬉为贾人街卖之事。其母曰:“此又非吾所以处吾子也。”复徙居学宫旁。孟子乃嬉为俎豆揖让进退之事,其母曰:“此可以处吾子矣。”遂居焉。 (选自刘向《烈女传》) 1.解释下列词语。 A.嬉: B.贾人: 2.这段文字源自历史典故:。 三 曾子之妻之市,其子随之而泣。其母曰:“女还,顾反为女杀彘。”妻适市来,曾子欲捕彘杀之。妻止之曰:“特与婴儿戏耳。”曾子曰:“婴儿非与戏也。婴儿非有智也,待父母而学者也。听父母之教。今子欺之,是教子欺也。母欺子,子而不信其母,非所以成教也。”遂烹彘也。 [注释] ①曾子:孔子的弟子;②女:通“汝”;③顾:回来;④彘:猪;⑤特:只不过。 1.下列各组中加点词意义相同的一组是() A.①曾子之妻之市②听父母之教 B.①其子随之而泣②今子欺之 C.①汝还②顾反为汝杀彘 2.解释加点的词。 (1)妻止.之止.()(2)遂.烹彘也遂.()

3.将下面的句子译为现代汉语。 婴儿非有智也,待父母而学者也,听父母之教。 4.读了这个故事后,你认为曾子有必要杀彘吗?为什么?请举一个你生活中的实例作简答。 四 宋人有耕者,田中有株,兔走触株,折颈而死。因释其耒而守株,冀复得兔。兔不可复得,而身为宋国笑。 1.解释下列文句中加点词的词义。 ①兔走.触株走.() ②因释.其耒而守株释.() ③而身.为宋国笑身.() ④冀.复得兔冀.() 2.找出文中的议论句,并翻译这个句子。 3.出自这个故事的成语是。从短文中你得到什么启示?从某一角度简要谈谈。 答:。 五 齐大饥。黔敖为食于路,以待饿者而食之。有饿者蒙袂辑屦,贸贸而来。黔敖左奉食,右执饮,曰:“嗟!来食!”扬其目而视之,曰:“余惟不食嗟来之食,以至于斯也!”从而谢焉。终不食而死。 1.解释加点词的含义: ①以至于斯.也斯.②从而谢.焉谢. 2.用一句话概括本文的中心(不超过10个字)。 3.这则故事给你最深刻的感受是什么? 答: 。 六 叶公子高好龙,钩以写龙,凿以写龙,屋室雕文以写龙。于是天龙闻而下之,窥头于牖(yǒu,窗),施尾于堂。叶公见之,弃而还走,失其魂魄,五色无主。是叶公非好龙也,好夫似龙而非龙者也。 1.“弃而还走”中“还”的意思是:。

初二语文上册文言文阅读翻译 《桃花源记》 东晋太元年间,有个武陵人依靠打鱼为生。有一天他顺着小河行船,忘了路程的远近。忽然遇到一片桃花林,桃树夹着小河两岸生长,在几百步的范围内,中间没有别的树木。地上芳草鲜艳美丽,落花纷纷。渔人非常诧异。再往前走,他想走道林子的尽头看看究竟。 桃林在小河的发源处就到头了,紧挨着的就是一座小山,山上有个小洞口,里面仿佛有些光亮。渔人丢下了船,从洞口进去。初进时,洞里很窄小,仅容一个人通过。又走了几十步,前面突然开阔敞亮了。这里的土地平坦开阔,房舍整整齐齐,有肥沃的田地,美好的池塘和桑树竹子之类。田间的小路,交错相通,能听见村落间鸡鸣狗叫的声音。在那里,人们来来往往,耕田劳作,男女的穿戴,完全像桃花源外面的人。老人和小孩都充满着喜悦之情,显得心满意足。 那里的人见了渔人,竟然大吃一惊,问渔人从哪里来。渔人详细地回答了他。那人就邀请渔人到自己家里去。他们说祖先为了躲避秦时的祸乱,带领妻子儿女以及乡邻来到这个与人世隔绝的地方,不再从这里出去,于是就与外面的人断绝的往来。他们问起现在是什么朝代,竟不知道有过汉朝,更不必说魏晋了。这个人给他们详细地介绍了自己所听到的事,他们听罢都感叹惋惜。其余的人也各自请渔人到自己家中,都拿出酒饭来款待他。渔人在这里住了几天,就告辞离去。这里的人告诉他说:“这里的情况不值得对外人说啊!” 渔人出来后,找到他的船,就沿着旧路回去,一路上处处做了记号。回到郡里,去拜见太守,报告了这些情况。太守立即派人跟他前往,寻找上次做的标记,竟迷失了方向,再也没有找到路。 南阳刘子骥,是高尚的名士,听到这件事,高兴地计划前往,没有实现,不久便病死了。此后就再也没有问路求访的人了。 《陋室铭》 山不一定要高,有了仙人就著名了。水不一定要深,有了龙就灵异了。这虽是简陋的房子,只是我的品德美好(就不感到简陋了)。青苔碧绿,长到台阶上,草色青葱,映入帘子中。与我谈笑的是博学的人,往来的没有不懂学问的人。可以弹奏朴素的古琴,阅读珍贵的佛经。没有嘈杂的音乐扰乱两耳,没有官府公文劳累身心。它好比南阳诸葛亮的茅庐,西蜀扬子云的玄亭。孔子说:“有什么简陋的呢?” 《爱莲说》 水上,陆上各种草和木的花,可爱的非常多。晋朝陶渊明唯独喜爱菊花。从唐朝以来世人的人们非常喜爱牡丹。我唯独喜爱莲花,它从污泥中长出来,却不受到污染,在清水里洗涤过但是不显得妖媚,它的茎中间贯通,外形挺直,不牵牵连连,不枝枝节节的,香气远播,更加清香,笔直地洁净地立在那里,可以远远地观赏但是不能贴近去轻慢地玩弄啊。 我认为,菊花是花中的隐士;牡丹,是花中的宝贵者;莲花,是花中的君子。唉!对于菊花的爱好,陶渊明以后很少听到了。对于莲花的爱好,像我一样的人还有什么人呢?对于牡丹的爱好,人数当然就很多了。

八年级语文课外文言文阅读训练 班级姓名成绩 (一) 宋昭公出亡①,至于鄙,喟然叹曰:“吾知所以亡矣。吾朝臣千人,发政举事②,无不曰:‘吾君圣者!’侍御③数百人,被服以立,无不曰:‘吾君丽者!’内外不闻吾过,是以至此!”由宋君观之,人君之所以离国家失社稷者,谄谀④者众也。故宋昭公亡而能悟,卒得反国。选自《新序》 [注]①出亡:失国后逃亡。②发政举事:施政办事。③侍御:侍从妃子。④谄谀:奉承拍马。⑤卒:终于。 1.解释下列加点词。(4分) (1)私.臣:(2)齐地方 ..千里: (3)吾知所以 ..亡矣:(4)内外不闻吾过.: 2.用现代汉语写出下列两个句子的意思。(4分) 故宋昭公亡而能悟,卒得反国。 3.简要分析齐威王“战胜于朝廷”与宋昭公“卒得反国”的原因。(4分) (二)汉明帝尊师 上①自为太子,受《尚书》于桓荣,及即帝位,犹尊荣以师礼。尝幸②太常府,令荣坐东面,设几杖,会百官及荣门生数百人,上亲自执业③;诸生或避位发难④,上谦曰:“太师在是。”既罢,悉以太官供具赐太常家。荣每疾病,帝辄遣使者存问,太官、太医相望于道。及笃,上疏谢恩,让还爵士⑤。帝幸其家问起居⑥,入街,下车,拥经而前,抚荣垂涕,赐以床茵、帷帐、刀剑、衣被,良久乃去。自是诸侯、将军、大夫问疾者,不敢复乘车到门,皆拜床下。荣卒,帝亲自变服临丧送葬,赐冢茔于首山之阳。子郁当嗣⑦,让其兄子泛;帝不许,郁乃受封,而悉以租入与之。帝以郁为侍中。 【注】①上:汉明帝刘庄。②幸:驾幸,到。③执业:听讲。④避位发难:离开座位向皇帝提出疑难问题。⑤爵士:爵位和封地。⑥起居:此为病情。⑦嗣:继承爵位。 1.写出下列句子中加点词的意思。(4分) ①太师在是.()②悉.以太官供具赐太常家() ③拥经而前.()④抚荣垂涕.() 2.翻译句子(2分) 荣每疾病,帝辄遣使者存问。 3.读了本文,然后结合《送东阳马生序》一文,谈谈你得到的启示。(2分) (三)范滂 范滂,字孟博,汝南征羌①人也。少厉②清节,为州里所服。冀州饥荒,盗贼群起,乃以滂为清诏,使案察之。滂登车揽辔,慨然有澄清天下之志。及至州境,守令自知臧污,望风解印绶去。 后诏三府掾属③举谣言④,滂奏刺史、二千石权豪之党二十余人。尚书责滂所劾猥⑤多,疑有私故.。滂对曰:“臣之所举,自非叨秽⑥奸暴,深为民害,岂以污简札⑦哉! 以会日⑧迫促,故先举所急;其未审者,方更参实。若臣言有贰,甘受显戮。”吏不能诘。 建宁二年,遂大诛党人。诏下,急捕滂等。督邮吴道至县,抱诏书,闭传舍⑨,伏床而泣。

小学六年级语文文言文练习(含答案) 杨氏之子 梁国杨氏子九岁,甚聪惠。孔君平诣其父,父不在,乃呼儿出。为设果,果有杨梅。孔指以示儿曰:“此是君家果。”儿应声答曰:“未闻孔雀是夫子家禽。——《世说新语》节选 [注释] 甚:非常 1、解释下面句子中的字。 (1)、孔君平诣其父,父不在,乃呼儿出。诣:______ 乃:______ (2)孔指以示儿曰。示:______ 曰:_____ (3)未闻孔雀是夫子家禽。未:________ 闻:________ 2、仔细读下面的句子,回答问题。 孔指以示儿曰:“此是君家果。”儿应声答曰:“未闻孔雀是夫子家禽。” (1) 对话意思: (2) 对话精妙极了,妙在何处? 3、文章讲述了一个什么样的道理? 答案: 1、(1)诣:拜见乃:于是,就 (2)示:给……看曰:说 (3)未:没有闻:听见 2、(1)孔君平指着杨梅给杨家儿子看,说:“这是你家的果子。”杨家儿子答道:“没有听说孔雀是您家的家禽。”(2)都根据人物姓氏来借题发挥,杨家儿子反应极快,才思敏捷。 译文: 在梁国,有一户姓杨的人家,家里有一个九岁的儿子,非常聪明。有一天,孔君平来拜见他的父亲,恰巧他的父亲不在家,孔君平就把这个孩子叫了出来。孩子给孔君平端来了水果,水果中有杨梅。孔君平指着杨梅给孩子看说:“这是你家的水果。”孩子马上回答:“我可没听说过孔雀是先生您家的鸟。” 本组课文描述了杨氏子的聪慧,把杨氏子的稚气和巧妙的回答描写得惟妙惟肖!教导我们要学会随机应变,用智慧解决问题。 伯牙绝弦 伯牙善鼓琴,钟子期善听。伯牙鼓琴,志在高山,钟子期曰:“善哉,峨峨兮若泰山!”志在流水,钟子期曰:“善哉,洋洋兮若江河!”伯牙所念,钟子期必得之。子期死,伯牙谓世再无知音,乃破琴绝弦,终身不复鼓。 ——《吕氏春秋》 [注释]

一、《杨氏之子》 梁国杨氏子九岁,甚聪惠。孔君平诣其父,父不在,乃呼儿出。为设果,果有杨梅。孔指以示儿曰:“此是君家果。”儿应声答曰:“未闻孔雀是夫子家禽。 1、写出下列带点的汉字的读音,并填空。 孔君平诣其父(),“诣”的意思是;为设果(), 是为设果;儿应()声答曰()。 2、“惠”通假字是(),“甚聪惠”是说杨氏子从文 中这一句话可以看出。 3、杨氏子的回答非常巧妙,妙 在 二、《伯牙绝弦》 伯牙善鼓琴,钟子期善听。伯牙鼓琴,志在高山,钟子期曰:“善哉,峨峨兮若泰山!”志在流水,钟子期曰:“善哉,洋洋兮若江河!”伯牙所念,钟子期必得之。子期死,伯牙谓世再无知音,乃破琴绝弦,终身不复鼓。 1、成语出自这个故事。这个故事中是 是知音,从这两句可以看出。 2、人们常用“俞伯牙摔琴谢知音”的故事感叹 3、高山流水比喻 人们把知音比作的人。 4、你是怎样理解伯牙绝弦的: 三、《学弈》 弈秋,通国之善弈者也。使弈秋诲二人弈,其一人专心致志,惟弈秋之为听;一人虽听之,一心以为有鸿鹄将至,思援弓缴而射之。虽与之俱学,弗若之矣。为是其智弗若与?曰:非然也。 1、理解词语意思 诲:惟:援:俱: “之”在古文中有不同的意思,在本文中出现多次,我知道在“之” 通国之善弈者也意思是,惟弈秋之为听是指: 思援弓缴而射之是指;是虽与之俱学是指。 2、理解句子的意思。 弈秋,通国之善弈者也。 “为是其智弗若与?”曰:非然也。 3、回答问题 那你知道后者为什么学不好吗?从他身上你得到了什么启示? 四、两小儿辩日 孔子东游,见两小儿辩斗,问其故。 一儿曰:“我以日始出时去人近,而日中时远也。” 一儿曰:“我以日初出远,而日中时近也。” 一儿曰:“日初出大如车盖。及日中,则如盘盂,此不为远者小而近者大乎?” 一儿曰:“日初出沧沧凉凉,及其日中如探汤,此不为近者热而远者凉乎?” 孔子不能决也。两小儿笑曰:“孰为汝多知乎?”

【中考复习】初中课外文言文阅读精选30篇 2016-04-06河北思博 1、黄琬巧对 黄琬幼而慧。祖父琼,为魏郡太守。建和元年正月日食。京师不见而琼以状闻。太后诏问所食多少。 琼思其对而未知所况。琬年七岁,在旁,曰:“何不言日食之余如月之初?”琼大惊,即以其言应诏,而深 奇爱之。 【注释】①建和:汉桓帝年号。建和元年为公元147年。②京师不见:京城里看不到那次日食的情况。 【文化常识】“太后”及其他。自从秦朝起,天子称“皇帝”,皇帝的妻子称“皇后”。“太后”(或皇太后)指皇帝的母亲(周朝诸侯王的母亲也称“太后”),皇帝的父亲称“太上皇”。皇帝的祖母称“太皇太后”,皇帝的祖父叫“太上太皇”。“太”有至高至大的意思,因此皇帝的医生叫“太医”,皇帝的老师叫“太师”,皇帝的祖庙叫“太庙”。 【思考与练习】 1、解释:①诏②奇 2、翻译:①琼思其对而未知所况;②即以其言应诏 3、选择:“琼以状闻”有以下理解,哪一项是不正确的? ①黄琼因此听说了这情况;②黄琼把这情况报告皇上;③黄琼把这情况让皇上听到。 4、理解:黄琬说的日食后的样子到底是怎样的? 二、神童庄有恭 粤中庄有恭,幼有神童之誉。家邻镇粤将军署,时为放风筝之戏,适落于将军署之内宅,庄直入索取。 诸役以其神格非凡,遽诘之曰:“童子何来?”庄以实对。将军曰:“汝曾读书否?曾属对否?”庄曰:“对, 小事耳,何难之有!”将军曰:“能对几字?”庄曰:“一字能字,一百字亦能之。”将军以其方之大而夸 也,因指厅事所张画幅而命之对曰“旧画一堂,龙不吟,虎不啸,花不闻香鸟不叫,见此小子可笑可笑。” 庄曰:“即此间一局棋,便可对矣。”应声云:“残棋半局,车无轮,马无鞍,炮无烟火卒无粮,喝声将军 提防提防。” 【注释】①粤中:今广东番禺市。②庄有恭:清朝人,官至刑部尚书。③神格:神条与气质。④曾属对否:曾经学过对对子吗? ⑤厅事:指大堂。⑥火卒:军中伙夫。 【文化常识】 象棋。围棋与象棋是中国的两大棋类活动。多数专家认为,先有围棋后有象棋。“象棋”一词最早出现在《楚辞·招魂》中,自秦汉至唐初,象棋中只有将、车、马、卒四个兵种。唐时加了“炮”,到北宋时加了“偏”、“禅”,相当于“士”、“象”。至北宋末南宋初,中国象棋才真正定型:一副象棋32枚子,分将、士、象、兵、车、马、炮。 【思考与练习】1、解释:①署②适③弈④对⑤夸 2、翻译:①诸役以其幼而忽之;②遽诘之曰;③庄以实对;④何难之有! 三、曹植聪慧 曹植年十余岁,诵读《诗》、《论》及辞赋数十万言,善属文。太祖尝视其文,谓植曰:“汝请人邪?” 植跪曰:“言出为论,下笔成章,顾当面试。奈何请人?”时邺笔立成,可观。太祖甚异之。 【注释】①《诗》、《论》:指《诗经》和《论语》。②赋:古代的一种文体。③太祖:指曹操。④论:议论。⑤邺:古地名,在今河南境内。⑥铜雀台:曹操在邺城所建的亭台。

小学六年级课外古文阅读练习(二) 【甲】卜妻为袴① 郑县人卜子,使其妻为袴。其妻问曰;“今袴何如?”夫曰:“像吾故袴。”妻因毁新,令如故袴。 【乙】卜妻饮②鳖 郑县人卜子妻之市,买鳖以归。过颍水以为渴也因纵而饮之遂亡其鳖。 (选自《韩非子·外储说左上》) 【注释】①袴:同“裤”。②饮(yìn):使……饮。 1. 根据《古代汉语词典》提供的部分义项,为下列句中加点的词选择恰当的解释。 (1)像吾故袴()①缘故,原因。②旧的,原来的。③故意 (2)郑县人卜子妻之市( ) ①往,到……去。②助词,相当于“的”。③代词,“他、她、它”。 2. 用现代汉语翻译【甲】文中画线的句子 其妻问曰:“今袴何如?”______________________________________________________ 3. 请把【乙】文中画线的句子多读几遍,读顺后用三个逗号标明停顿。 过颍水以为渴也因纵而饮之遂亡其鳖 4. 下面成语中,与【甲】文寓意最接近的是( ),与【乙】文寓意最接近的是( )。 A.墨守成规 B.温故知新 C.塞翁失马 D.弄巧成拙 (二) 庚寅冬,予自小港欲入蛟川城,命小奚以木简束书从。时西日沉山,晚烟萦树。望城二里许,因问渡者:“尚可得南门开否?”渡者熟视小奚,应曰:“徐行之,尚开也;速进,则阖。”予愠为戏,趋行。及半,小奚仆。束断书崩啼未即起理书就束而前门已牡下矣。予爽然,思渡者言近道。天下之以躁急自败,穷暮而无所归宿者,其犹是也夫!其犹是也夫! 1. 用“/”给文中画波浪线的句子断句。(限断三处) 束断书崩啼未即起理书就束而前门已牡下矣 2. 解释下列句中加点的词。 (1)予自小港欲.入蛟川城( ) (2)命小奚以木简束书从.( ) (3)望城二里许.()(4)因.问渡者() 3. 用现代汉语翻译下面的句子。 徐行之,尚开也;速进,则阖。 _________________________________________________________ 4. 作者借这个故事来说明一个什么道理? _______________________________________________________________________________

初中课外文言文阅读训练60篇 (一)敏慧 1.黄琬巧对 黄琬幼而慧。祖父琼,为魏郡太守。建和元年正月日食。京师不见而琼以状闻。太后诏问所食多少。琼思其对而未知所况。琬年七岁,在旁,曰:“何不言日食之余如月之初?”琼大惊,即以其言应诏,而深奇爱之。 【注释】①建和:汉桓帝年号。建和元年为公元147年。②京师不见:京城里看不到那次日食的情况。 【文化常识】“太后”及其他。自从秦朝起,天子称“皇帝”,皇帝的妻子称“皇后”。“太后”(或皇太后)指皇帝的母亲(周朝诸侯王的母亲也称“太后”),皇帝的父亲称“太上皇”。皇帝的祖母称“太皇太后”,皇帝的祖父叫“太上太皇”。“太”有至高至大的意思,因此皇帝的医生叫“太医”,皇帝的老师叫“太师”,皇帝的祖庙叫“太庙”。 【思考与练习】 1、解释:①诏②奇 2、翻译:①琼思其对而未知所况; ②即以其言应诏 3、选择:“琼以状闻”有以下理解,哪一项是不正确的? ①黄琼因此听说了这情况;②黄琼把这情况报告皇上;③黄琼把这情况让皇上听到。 4、理解:黄琬说的日食后的样子到底是怎样的? 2.神童庄有恭 粤中庄有恭,幼有神童之誉。家邻镇粤将军署,时为放风筝之戏,适落于将军署之内宅,庄直入索取。诸役以其神格非凡,遽诘之曰:“童子何来?”庄以实对。将军曰:“汝曾读书否?曾属对否?”庄曰:“对,小事耳,何难之有!”将军曰:“能对几字?”庄曰:“一字能字,一百字亦能之。”将军以其方之大而夸也,因指厅事所张画幅而命之对曰“旧画一堂,龙不吟,虎不啸,花不闻香鸟不叫,见此小子可笑可笑。”庄曰:“即此间一局棋,便可对矣。”应声云:“残棋半局,车无轮,马无鞍,炮无烟火卒无粮,喝声将军提防提防。” 【注释】①粤中:今广东番禺市。②庄有恭:清朝人,官至刑部尚书。③神格:神条与气质。④曾属对否:曾经学过对对子吗?⑤厅事:指大堂。⑥火卒:军中伙夫。 【文化常识】 象棋。围棋与象棋是中国的两大棋类活动。多数专家认为,先有围棋后有象棋。“象棋”一词最早出现在《楚辞·招魂》中,自秦汉至唐初,象棋中只有将、车、马、卒四个兵种。唐时加了“炮”,到北宋时加了“偏”、“禅”,相当于“士”、“象”。至北宋末南宋初,中国象棋才真正定型:一副象棋32枚子,分将、士、象、兵、车、马、炮。 【思考与练习】1、解释:①署②适③弈④对⑤夸 2、翻译:①诸役以其幼而忽之;②遽诘之曰; ③庄以实对;④何难之有!

2011-2012学年八年级下课外文言文阅读练习题及答案 ㈠言默戒 杨时 邻之人有鸡夜呜,恶其不祥,烹之。越数日,一鸡旦而不鸣,又烹之。已而谓予日:“吾家之鸡或夜鸣,或旦而不鸣,其不祥奈何?”予告之日:“夫鸡鸣能不祥于人欤?其自为不祥而已。或夜鸣,鸣之非其时也;旦而不鸣,不呜非其时也,则自为不祥而取烹也,人何与焉?若夫时然后鸣,则人将赖汝以时夜①也,孰从而烹之乎?”又思日:“人之言默,何以异此?未可言而言,与可言而不言,皆足取祸也。故书之以为言默戒。” 【注】①时夜:司夜,指打鸣报晓。时,掌管。 1.解释加点词语在句中的意思。(2分) ⑴或.旦而不鸣或:-⑵皆足取.祸也取:_ ___ 2.把文中画线的句子翻译成现代汉语。(3分) 夫鸡鸣能不祥于人欤?其自为不祥而已。 翻译: 3.作者为什么认为鸡“鸣”与“不鸣”都是“自为不祥”?(2分) 4.邻人烹鸡的故事告诉了我们什么道理?(3分) ㈡目不见睫 楚庄王欲伐越,庄子谏曰:“王之伐越,何也?”曰:“政乱兵弱。” 庄子曰:“臣患智之如目也,能见百步之外而不能自见其睫。王之兵自败于秦、晋,丧地数百里,此兵之弱也;庄跻①为盗于境内,而吏不能禁,此政之乱也。王之弱乱,非越之下也,而欲伐越,此智之如目也。” 庄王乃止。 故知之难,不在见人,在自见。故曰:“自见之谓明。” 【注释】①庄跻:战国时楚庄王后裔,后降汉。 1.加点词意思不相同的一组是(2分) A.楚庄王欲伐.越 B.此智.之如目也 齐师伐.我其家甚智.其子 C.王之.伐越,何也 D.庄王乃.止 无丝竹之.乱耳不可久居,乃.记之而去 2.翻译下面的句子。(2分) 自见之谓明。 翻译: 3.读后,你想到了与此文主旨相关的哪个成语或俗语?(2分)

何晏七岁,明慧若①神,魏武奇爱②之,以③晏在宫内,因欲④以为子。晏乃⑤画地令方,自处其中。人问其故,答日:“何氏之庐也。”魏武知⑥之,即遣还外。 [注释]①若:好像。②奇爱:十分喜欢。③以:把。④欲:想,希望。⑤乃:于是。⑥知:明白。 1.解释下面的字。 何氏之庐也庐:人问其故故: 2.这篇短文主要写了一件什么事? 楚人有涉江者,其剑自舟中坠于水,遽契其舟,曰:“是吾剑之所从坠。”舟止,从其所契者入水求之。舟已行矣,而剑不行,求剑若此,不亦惑乎! 1.这则寓言故事的题目是_____________,选自战国时期的_________________。求剑的楚人求不到剑的原因是 _______________________________________________________________________ 2.楚国的那个渡江人给你留下怎样的印象? ___________________________________________________________________ 3.如果遇到这样的事,你会怎样处理? ___________________________________________________________________ 王戎不取道旁李 王戎七岁,尝与诸小儿游。看道边李树多子折枝,诸儿竞走取之,唯戎不动,人问之,答曰:“树在道旁而多子,此必苦李。”取之信然。(《世说新语》) 注释:尝:曾经,诸:一些,这些。 1.写出画线的句子的大致意思。 (1)看道边李树多子折枝。 译:_______________________________________ (2)取之信然。