1、最值问题

【最小值问题】

例1 外宾由甲地经乙地、丙地去丁地参观。甲、乙、丙、丁四地和甲乙、乙丙、丙丁的中点,原来就各有一位民警值勤。为了保证安全,上级决定在沿途增加值勤民警,并规定每相邻的两位民警(包括原有的民警)之间的距离都相等。现知甲乙相距5000米,乙丙相距8000米,丙丁相距4000米,那么至少要增加______位民警。

(《中华电力杯》少年数学竞赛决赛第一试试题)

讲析:如图5.91,现在甲、乙、丙、丁和甲乙、乙丙、丙丁各处中点各有一位民警,共有7位民警。他们将上面的线段分为了2个2500米,2个4000米,2个2000米。现要在他们各自的中间插入若干名民警,要求每两人之间距离相等,这实际上是要求将2500、4000、2000分成尽可能长的同样长的小路。

由于2500、4000、2000的最大公约数是500,所以,整段路最少需要的民警数是(5000+8000+4000)÷500+1=35(名)。

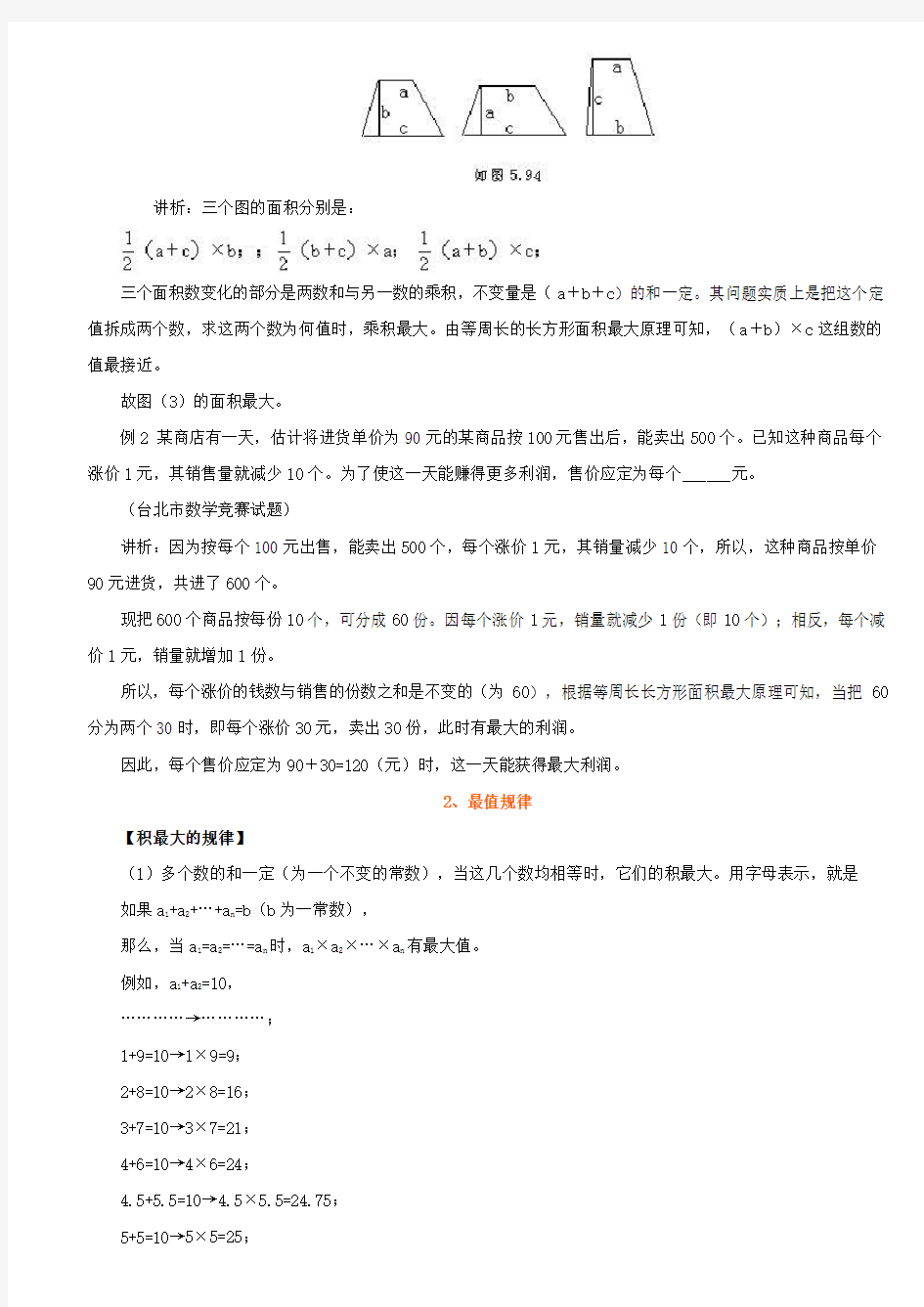

例2 在一个正方体表面上,三只蚂蚁分别处在A、B、C的位置上,如图5.92所示,它们爬行的速度相等。若要求它们同时出发会面,那么,应选择哪点会面最省时

讲析:因为三只蚂蚁速度相等,要想从各自的地点出发会面最省时,必须三者同时到达,即各自行的路程相等。

我们可将正方体表面展开,如图5.93,则A、B、C三点在同一平面上。这样,便将问题转化为在同一平面内找出一点O,使O到这三点的距离相等且最短。

所以,连接A和C,它与正方体的一条棱交于O;再连接OB,不难得出AO=OC=OB。

故,O点即为三只蚂蚁会面之处。

【最大值问题】

例1 有三条线段a、b、c,并且a<b<c。判断:图5.94的三个梯形中,第几个图形面积最大?

讲析:三个图的面积分别是:

三个面积数变化的部分是两数和与另一数的乘积,不变量是(a+b+c)的和一定。其问题实质上是把这个定值拆成两个数,求这两个数为何值时,乘积最大。由等周长的长方形面积最大原理可知,(a+b)×c这组数的值最接近。

故图(3)的面积最大。

例2 某商店有一天,估计将进货单价为90元的某商品按100元售出后,能卖出500个。已知这种商品每个涨价1元,其销售量就减少10个。为了使这一天能赚得更多利润,售价应定为每个______元。

(台北市数学竞赛试题)

讲析:因为按每个100元出售,能卖出500个,每个涨价1元,其销量减少10个,所以,这种商品按单价90元进货,共进了600个。

现把600个商品按每份10个,可分成60份。因每个涨价1元,销量就减少1份(即10个);相反,每个减价1元,销量就增加1份。

所以,每个涨价的钱数与销售的份数之和是不变的(为60),根据等周长长方形面积最大原理可知,当把60分为两个30时,即每个涨价30元,卖出30份,此时有最大的利润。

因此,每个售价应定为90+30=120(元)时,这一天能获得最大利润。

2、最值规律

【积最大的规律】

(1)多个数的和一定(为一个不变的常数),当这几个数均相等时,它们的积最大。用字母表示,就是如果a1+a2+…+a n=b(b为一常数),

那么,当a1=a2=…=a n时,a1×a2×…×a n有最大值。

例如,a1+a2=10,

…………→…………;

1+9=10→1×9=9;

2+8=10→2×8=16;

3+7=10→3×7=21;

4+6=10→4×6=24;

4.5+

5.5=10→4.5×5.5=24.75;

5+5=10→5×5=25;

5.5+4.5=10→5.5×4.5=24.75;

…………→…………;

9+1=10→9×1=9;

…………→…………

由上可见,当a1、a2两数的差越小时,它们的积就越大;只有当它们的差为0,即a1=a2时,它们的积就会变得最大。

三个或三个以上的数也是一样的。由于篇幅所限,在此不一一举例。

由“积最大规律”,可以推出以下的结论:

结论1 所有周长相等的n边形,以正n边形(各角相等,各边也相等的n边形)的面积为最大。

例如,当n=4时,周长相等的所有四边形中,以正方形的面积为最大。

例题:用长为24厘米的铁丝,围成一个长方形,长宽如何分配时,它的面积为最大?

解设长为a厘米,宽为b厘米,依题意得

(a+b)×2=24

即 a+b=12

由积最大规律,得a=b=6(厘米)时,面积最大为

6×6=36(平方厘米)。

(注:正方形是特殊的矩形,即特殊的长方形。)

结论2 在三度(长、宽、高)的和一定的长方体中,以正方体的体积为最大。

例题:用12米长的铁丝焊接成一个长方体,长、宽、高如何分配,它的体积才会最大?

解设长方体的长为a米,宽为b米,高为c米,依题意得

(a+b+c)×4=12

即a+b+c=3

由积最大规律,得a=b=c=1(米)时,长方体体积为最大。最大体积为

1×1×1=1(立方米)。

(2)将给定的自然数N,分拆成若干个(不定)的自然数的和,只有当这些自然数全是2或3,并且2至多为两个时,这些自然数的积最大。

例如,将自然数8拆成若干个自然数的和,要使这些自然数的乘积为最大。怎么办呢?

我们可将各种拆法详述如下:

分拆成8个数,则只能是8个“1”,其积为1。

分拆成7个数,则只能是6个“1”,1个“2”,其积为2。

分拆成6个数,可得两组数:(1,1,1,1,1,3);(1,1,1,1,2,2)。它们的积分别是3和4。

分拆成5个数,可得三组数:(1,1,1,1,4);(1,1,1,2,3);(1,1,2,2,2)。它们的积分别为4,6,8。

分拆成4个数,可得5组数:(1,1,1,5);(1,1,2,4);(1,1,3,3);(1,2,2,3);(2,2,2,2)。它们的积分别为5,8,9,12,16。

分拆成3个数,可得5组数:(1,1,6);(1,2,5);(1,3,4);(2,2,4);(2,3,3)。它们的积分别为6,10,12,16,18。

分拆成2个数,可得4组数:(1,7);(2,6);(3,5);(4,4)。它们的积分别为7,12,15,16。

分拆成一个数,就是这个8。

从上面可以看出,积最大的是

18=3×3×2。

可见,它符合上面所述规律。

用同样的方法,将6、7、14、25分拆成若干个自然数的和,可发现

6=3+3时,其积3×3=9为最大;

7=3+2+2时,其积3×2×2=12为最大;

14=3+3+3+3+2时,其积3×3×3×3×2=162为最大;

由这些例子可知,上面所述的规律是正确的。

【和最小的规律】几个数的积一定,当这几个数相等时,它们的和相等。用字母表达,就是如果a1×a2×…×a n=c(c为常数),

那么,当a1=a2=…=an时,a1+a2+…+a n有最小值。

例如,a1×a2=9,

…………→…………

1×9=9→1+9=10;

3×3=9→3+3=6;

…………→…………

由上述各式可见,当两数差越小时,它们的和也就越小;当两数差为0时,它们的和为最小。

例题:用铁丝围成一个面积为16平方分米的长方形,如何下料,材料最省?

解设长方形长为a分米,宽为b分米,依题意得a×b=16。

要使材料最省,则长方形周长应最小,即a+b要最小。根据“和最小规律”,取

a=b=4(分米)

时,即用16分米长的铁丝围成一个正方形,所用的材料为最省。

推论由“和最小规律”可以推出:在所有面积相等的封闭图形中,以圆的周长为最小。

例如,面积均为4平方分米的正方形和圆,正方形的周长为8分米;而

的周长小于正方形的周长。

【面积变化规律】在周长一定的正多边形中,边数越多,面积越大。

为0.433×6=2.598(平方分米)。

方形的面积。

推论由这一面积变化规律,可以推出下面的结论:

在周长一定的所有封闭图形中,以圆的面积为最大。

例如,周长为4分米的正方形面积为1平方分米;而周长为4分米的圆,

于和它周长相等的正方形面积。

【体积变化规律】在表面积一定的正多面体(各面为正n边形,各面角和各二面角相等的多面体)中,面数越多,体积越大。

例如,表面积为8平方厘米的正四面体S—ABC(如图1.30),它每一个面均为正三角形,每个三角形面积为2平方厘米,它的体积约是1.1697立方厘米。而表面积为8平方厘米

长约为1.1546厘米,体积约为1.539立方厘米。显然,正方体体积大于正四面体体积。

推论由这一体积变化规律,可推出如下结论:

在表面积相等的所有封闭体中,以球的体积为最大。

例如,表面积为8平方厘米的正四面体,体积约为1.1697立方米;表面积为8平方厘米的正六面体(正方体),体积约为1.539立方厘米;而表面积是8平方厘米的球,体积却约有2.128立方厘米。可见上面的结论是正确的。

【排序不等式】对于两个有序数组:

a1≤a2≤…≤a n及b1≤b2≤…≤b n,

则a1b1+a2b2+……+a n b抇n(同序)

T≥a1b抇1+a2b抇2+……+a n b抇n(乱序)≥a1b

n+a2b n-1+……+a>n b1(倒序)(其中b抇1、b抇2、……、b抇n

为b1、b2、……、b n的任意一种排列(顺序、倒序排列在外),当且仅当a1=a2=…=a n,或b1=b2=…=b n时,式中等号成立。)由这一不等式可知,同序积之和为最大,倒序积之和为最小。例题:设有10个人各拿一只水桶,同时到一个水龙头下接水。水龙头注满第一、第二、……九、十个人的桶,分别需要1、2、3、……、9、10分钟。问:如何安排这10个人的排队顺序,可使每个人所费时间的总和尽可能少?这个总费时至少是多少分钟?

解设每人水桶注满时间的一个有序数组为:1,2,3,……,9,10。

打水时,等候的人数为第二个有序数组,等候时间最长的人数排前,这样组成

1,2,3,……,9,10。

根据排序不等式,最小积的和为倒序,即

1×10+2×9+3×8+4×7+5×6+6×5+7×4+8×3+9×2+10×1

=(1×10+2×9+3×8+4×7+5×6)×2

=(10+18+24+28+30)×2

=220(分钟)

其排队顺序应为:根据注满一桶水所需时间的多少,按从少到多的排法。

3、最优方案与最佳策略

【最优方案】

例1 某工厂每天要生产甲、乙两种产品,按工艺规定,每件甲产品需分别在A、B、C、D四台不同设备上加工2、1、4、0小时;每件乙产品需分别在A、B、C、D四台不同设备上加工2、2、0、4小时。已知A、B、C、D 四台设备,每天最多能转动的时间分别是12、8、16、12小时。生产一件甲产品该厂得利润200元,生产一件乙产品得利润300元。问:每天如何安排生产,才能得到最大利润?

(中国台北第一届小学数学竞赛试题)

讲析:设每天生产甲产品a件,乙产品b件。由于设备A的转动时间每天最多为12小时,则有:(2a+2b)不超过12。

又(a+2b)不超过8,

4a不超过16,

4b不超过12。

由以上四个条件知,

当b取1时,a可取1、2、3、4;

当b取2时,a可取1、2、3、4;

当b取3时,a可取1、2。

这样,就是在以上情况下,求利润200a+300b的最大值。可列表如下:

所以,每天安排生产4件甲产品,2件乙产品时,能得到最大利润1400元。

例2 甲厂和乙厂是相邻的两个服装厂。它们生产同一规格的成衣,每个厂的人员和设备都能进行上衣和裤子生产。由于各厂的特点不同,甲厂每月

联合生产,尽量发挥各自的特长多生产成衣。那么现在比过去每月能多生产成衣______套。

(1989年全国小学数学奥林匹克初赛试题)

的时间生产上衣。所以,甲厂长于生产裤子,乙厂长于生产上衣。

如果甲厂全月生产裤子,则可生产

如果乙厂全月生产上衣,则可生产

把甲厂生产的裤子与乙厂生产的上衣配成2100套成衣,这时甲厂生产150条裤子的时间可用来生产成套的成衣

故现在比过去每月可以多生产60套。

【最佳策略】

例1 A、B二人从A开始,轮流在1、2、3、……、1990这1990个数中划去一个数,直到最后剩下两个数互质,那么B胜,否则A胜。问:谁能必胜?制胜的策略是什么?

(《中华电力杯》少年数学竞赛试题)

讲析:将这1990个数按每两个数分为一组;(1、2),(3、4),(5、6),…,(1989、1990)。

当A任意在括号中划去一个时,B就在同一个括号中划去另一个数。这样B就一定能获胜。

例2 桌上放有1992根火柴。甲乙两人轮流从中任取,每次取得根数为1根或2根,规定取得最后一根火柴者胜。问:谁可获胜?

(1992年乌克兰基辅市小学数学竞赛试题)

讲析:因为两人轮流各取一次后,可以做到只取3根。谁要抢到第1992根,谁就必须抢到第1989根,进而抢到第1986、1983、1980、…、6、3根。

谁抢到第3根呢?自然是后取的人。即后取的可以获胜。

后者获胜的策略是,当先取的人每取一次火柴梗时,他紧接着取一次,每次取的根数与先取的加起来的和等于3。

例3 有分别装球73个和118个的两个箱子,两人轮流在任一箱中任意取球,规定取得最后一球者为胜。问:若要先取者为获胜,应如何取?

(上海市数学竞赛试题)

讲析:先取者应不断地让后者在取球之前,使两箱的球处于平衡状态,即每次先取者取之后,使两箱球保持相等。这样,先取者一定获胜。

4、直接思路

“直接思路”是解题中的常规思路。它一般是通过分析、综合、归纳等方法,直接找到解题的途径。

【顺向综合思路】从已知条件出发,根据数量关系先选择两个已知数量,提出可以解决的问题;然后把所求出的数量作为新的已知条件,与其他的已知条件搭配,再提出可以解决的问题;这样逐步推导,直到求出所要求的解为止。这就是顺向综合思路,运用这种思路解题的方法叫“综合法”。

例1 兄弟俩骑车出外郊游,弟弟先出发,速度为每分钟200米,弟弟出发5分钟后,哥哥带一条狗出发,以每分钟250米的速度追赶弟弟,而狗以每分钟300米的速度向弟弟追去,追上弟弟后,立即返回,见到哥哥后又立即向弟弟追去,直到哥哥追上弟弟,这时狗跑了多少千米?

分析(按顺向综合思路探索):

(1)根据弟弟速度为每分钟200米,出发5分钟的条件,可以求什么?

可以求出弟弟走了多少米,也就是哥哥追赶弟弟的距离。

(2)根据弟弟速度为每分钟200米,哥哥速度为每分钟250米,可以求什么?

可以求出哥哥每分钟能追上弟弟多少米。

(3)通过计算后可以知道哥哥追赶弟弟的距离为1000米,每分钟可追上的距离为50米,根据这两个条件,可以求什么?

可以求出哥哥赶上弟弟所需的时间。

(4)狗在哥哥与弟弟之间来回不断奔跑,看起来很复杂,仔细想一想,狗跑的时间与谁用的时间是一样的?

狗跑的时间与哥哥追上弟弟所用的时间是相同的。

(5)已知狗以每分钟300米的速度,在哥哥与弟弟之间来回奔跑,直到哥哥追上弟弟为止,和哥哥追上弟弟所需的时间,可以求什么?

可以求出这时狗总共跑了多少距离?

这个分析思路可以用下图(图2.1)表示。

例2 下面图形(图2.2)中有多少条线段?

分析(仍可用综合思路考虑):

我们知道,直线上两点间的一段叫做线段,如果我们把上面任意相邻两点间的线段叫做基本线段,那么就可以这样来计数。

(1)左端点是A的线段有哪些?

有 AB AC AD AE AF AG共 6条。

(2)左端点是B的线段有哪些?

有 BC、BD、BE、BF、BG共5条。

(3)左端点是C的线段有哪些?

有CD、CE、CF、CG共4条。

(4)左端点是D的线段有哪些?

有DE、DF、DG共3条。

(5)左端点是E的线段有哪些?

有EF、EG共2条。

(6)左端点是F的线段有哪些?

有FG共1条。

然后把这些线段加起来就是所要求的线段。

【逆向分析思路】从题目的问题入手,根据数量关系,找出解这个问题所需要的两个条件,然后把其中的一个(或两个)未知的条件作为要解决的问题,再找出解这一个(或两个)问题所需的条件;这样逐步逆推,直到所找的条件在题里都是已知的为止,这就是逆向分析思路,运用这种思路解题的方法叫分析法。

例1 两只船分别从上游的A地和下游的B地同时相向而行,水的流速为每分钟30米,两船在静水中的速度都是每分钟600米,有一天,两船又分别从A、B两地同时相向而行,但这次水流速度为平时的2倍,所以两船相遇的地点比平时相遇点相差60米,求A、B两地间的距离。

分析(用分析思路考虑):

(1)要求A、B两地间的距离,根据题意需要什么条件?

需要知道两船的速度和与两船相遇的时间。

(2)要求两船的速度和,必要什么条件?

两船分别的速度各是多少。题中已告之在静水中两船都是每分钟600米,那么不论其水速是否改变,其速度和均为(600+600)米,这是因为顺水船速为:船速+水速,逆水船速为:船速-水速,故顺水船速与逆水船速的和为:船速+水速+船速-水速=2个船速(实为船在静水中的速度)

(3)要求相遇的时间,根据题意要什么条件?

两次相遇的时间因为距离相同,速度和相同,所以应该是相等的,这就是说,尽管水流的速度第二次比第一次每分钟增加了30米,仍不会改变相遇时间,只是改变了相遇地点:偏离原相遇点60米,由此可知两船相遇的时间为60÷30=2(小时)。

此分析思路可以用下图(图2.3)表示:

例2 五环图由内径为4,外径为5的五个圆环组成,其中两两相交的小曲边四边形(阴影部分)的面积都相等(如图2.4),已知五个圆环盖住的总面积是122.5,求每个小曲边四边形的面积(圆周率π取3.14)

分析(仍用逆向分析思路探索):

(1)要求每个小曲边四边形的面积,根据题意必须知道什么条件?

曲边四边形的面积,没有公式可求,但若知道8个小曲边四边形的总面积,则只要用8个曲边四边形总面积除以8,就可以得到每个小曲边四边形的面积了。

(2)要求8个小曲边四边形的总面积,根据题意需要什么条件?

8个小曲边四边形恰好是圆环面积两两相交重叠一次的部分,因此只要把五个圆环的总面积减去五个圆环盖住的总面积就可以了。

(3)要求五个圆环的总面积,根据题意需要什么条件?

求出一个圆环的面积,然后乘以5,就是五个圆环的总面积。

(4)要求每个圆环的面积,需要什么条件?

已知圆环的内径(4)和外径(5),然后按圆环面积公式求就是了。

圆环面积公式为:

S圆环=π(R2-r2)

=π(R+r)(R-r)

其思路可用下图(图2.5)表示:

【一步倒推思路】顺向综合思路和逆向分析思路是互相联系,不可分割的。在解题时,两种思路常常协同运用,一般根据问题先逆推第一步,再根据应用题的条件顺推,使双方在中间接通,我们把这种思路叫“一步倒推思路”。这种思路简明实用。

例1 一只桶装满10千克水,另外有可装3千克和7千克水的两只空桶,利用这三只桶,怎样才能把10千克水分为5千克的两份?

分析(用一步倒推思路考虑):

(1)逆推第一步:把10千克水平分为5千克的两份,根据题意,关键是要找到什么条件?

因为有一只可装3千克水的桶,只要在另一只桶里剩2千克水,利用3+2=5,就可以把水分成5千克一桶,所以关键是要先倒出一个2千克水。

(2)按条件顺推。第一次:10千克水倒入7千克桶,10千克水桶剩3千克水,7千克水倒入3千克桶,7千克水桶剩4千克水,3千克水桶里有水3千克;第二次:3千克桶的水倒入10千克水桶,这时10千克水桶里有水6千克,把7千克桶里的4千克水倒入3千克水桶里,这时7千克水桶里剩水1千克,3千克水桶里有水3千克;第三次:3千克桶里的水倒入10千克桶里,这时10千克桶里有水9千克,7千克桶里的1千克水倒入3千克桶里,这时7千克桶里无水,3千克桶里有水1千克;第四次:10千克桶里的9千克水倒入7千克桶里,10千克水桶里剩下 2千克水,7千克桶里的水倒入3千克桶里(原有1千克水),只倒出2千克水,7千克桶里剩水5千克,3

千克桶里有水3千克,然后把3千克桶里的3千克水倒10千克桶里,因为原有2千克水,这时也正好是5千克水了。

其思路可用下图(图2.6和图2.7)表示:

问题:

例2 今有长度分别为1、2、3……9厘米的线段各一条,可用多少种不同的方法,从中选用若干条线段组成正方形?

分析(仍可用一步倒推思路来考虑):

(1)逆推第一步。要求能用多少种不同方法,从中选用若干条线段组成正方形必须的条件是什么?

根据题意,必须知道两个条件。一是确定正方形边长的长度范围,二是每一种边长有几种组成方法。

(2)从条件顺推。

①因为九条线段的长度各不相同,所以用这些线段组成的正方形至少要7条,最多用了9条,这样就可以求出正方形边长的长度范围为(1+2+……

②当边长为7厘米时,各边分别由1+6、2+5、3+4及7组成,只有一种组成方法。

③当边长为8厘米时,各边分别由1+7、2+6、3+5及8组成,也只有一种组成方法。

④当边长为9厘米时,各边分别由1+8、2+7、3+6及9;1+8、2+7、4+5及9;2+7、3+6、4+5及9;1+

8、3+6、4+5及9;1+8、2+7、3+6及4+5共5种组成方法。

⑤当边长为10厘米时,各边分别由1+9、2+8、3+7及4+6组成,也只有一种组成方法。

⑤当边长为11厘米时,各边分别由2+9、 3+8、4+7及5+6组成,也只有一种组成方法。

⑥将上述各种组成法相加,就是所求问题了。

此题的思路图如下(图2.8):

问题:

【还原思路】从叙述事情的最后结果出发利用已知条件,一步步倒着推理,直到解决问题,这种解题思路叫还原思路。解这类问题,从最后结果往回算,原来加的用减、原来减的用加,原来乘的用除,原来除的用乘。运用还原思路解题的方法叫“还原法”。

例1 一个数加上2,减去3,乘以4,除以5等于12,你猜这个数是多少?

分析(用还原思路考虑):

从运算结果12逐步逆推,这个数没除以5时应等于多少?没乘以4时应等于多少?不减去3时应等于多少?不加上2时又是多少?这里分别利用了加与减,乘与除之间的逆运算关系,一步步倒推还原,直找到答案。

其思路图如下(图2.9):

条件:

例2 李白街上走,提壶去打酒;遇店加一倍,见花喝一斗,三遇店和花,喝光壶中酒。试问酒壶中,原有多少酒?

分析(用还原思路探索):

李白打酒是我国民间自古以来广为流传的一道用打油诗叙述的著名算题。题意是:李白提壶上街买酒、喝酒,每次遇到酒店,便将壶中的酒量增添1倍,而每次见到香花,便饮酒作诗,喝酒1斗。这样他遇店、见花经过3次,便把所有的酒全喝光了。问:李白的酒壶中原有酒多少?

下面我们运用还原思路,从“三遇店和花,喝光壶中酒”开始推算。

见花前——有1斗酒。

第三次:见花后——壶中酒全喝光。

第三次:遇店前——壶中有酒半斗。

第一次:见花前——壶中有酒为第二次遇店前的再加1斗。

遇店前——壶中有酒为第一次见花前的一半。

其思路图如下

【假设思路】在自然科学领域内,一些重要的定理、法则、公式等,常常是在“首先提出假设、猜想,然后再进行检验、证实”的过程中建立起来的。数学解题中,也离不开假设思路,尤其是在解比较复杂的题目时,如能用“假设”的办法去思考,往往比其他思路简捷、方便。我们把先提出假设、猜想,再进行检验、证实的解题思路,叫假设思路。

例1 中山百货商店,委托运输队包运1000只花瓶,议定每只花瓶运费0.4元,如果损坏一只,不但不给运费,而且还要赔偿损失5.1元。结果运输队获得运费382.5元。问:损坏了花瓶多少只?

分析(用假设思路考虑):

(1)假设在运输过程中没有损坏一个花瓶,那么所得的运费应该是多少?

0.4×1000=400(元)。

(2)而实际只有383.5元,这当中的差额,说明损坏了花瓶,而损坏一只花瓶,不但不给运费,而且还要赔偿损失5.1元,这就是说损坏一只花瓶比不损坏一只花瓶的差额应该是多少元?

0.4+5.1=5.5(元)

(3)总差额中含有一个5.5元,就损坏了一只花瓶,含有几个5.5元,就是损坏了几只花瓶。由此便可求得本题的答案。

例2 有100名学生在车站准备乘车去离车站600米的烈士纪念馆搞活动,等最后一人到达纪念馆45分钟以后,再去离纪念馆900米的公园搞活动。现在有中巴和大巴各一辆,它们的速度分别是每分钟300米和150米,而中巴和大巴分别可乘坐10人和25人,问最后一批学生到达公园最少需要多少时间?

分析(用假设思路思索);

假设从车站直接经烈士纪念馆到公园,则路程为(600+900)米。把在最后1人到达纪念馆后停留45分钟,假设为在公园停留45分钟,则问题将大大简化。

(1)从车站经烈士纪念馆到达公园,中巴、大巴往返一次各要多少时间?

中巴:(600+900)÷300×2=10(分钟)

大巴:(600+900)÷150×2=20(分钟)

(2)中巴和大巴在20分钟内共可运多少人?

中巴每次可坐10人,往返一次要10分钟,故20分钟可运20人。

大巴每次可坐25人,往返一次要20分钟,故20分钟可运25人。

所以在20分钟内中巴、大巴共运45人。

(3)中巴和大巴 20分钟可运 45人,那么 40分钟就可运45×2=90(人),100人运走90人还剩下10人,还需中巴再花10分钟运一次就够了。

(4)最后可求出最后一批学生到达公园的时间:把运90人所需的时间,运10人所需的时间,和在纪念馆停留的时间相加即可。

【消去思路】对于要求两个或两个以上未知数的数学题,我们可以想办法将其中一个未知数进行转化,进而消去一个未知数,使数量关系化繁为简,这种思路叫消去思路,运用消去思路解题的方法叫消去法。二元一次方程组的解法,就是沿着这条思路考虑的。

例1 师徒两人合做一批零件,徒弟做了6小时,师傅做了8小时,一共做了312个零件,徒弟5小时的工作量等于师傅2小时的工作量,师徒每小时各做多少个零件?

分析(用消去思路考虑):

这里有师、徒每小时各做多少个零件两个未知量。如果以徒弟每小时工作量为1份,把师傅的工作量用徒弟的工作量来代替,那么师傅8小时的工作量相当于这样的几份呢?很明显,师傅2小时的工作量相当于徒弟5小时的工作量,那么8小时里有几个2小时就是几个5小时工作量,这样就把师傅的工作量换成了徒弟的工作量,题目里就消去了师傅工作量这个未知数;然后再看312个零件里包含了多少个徒弟单位时间里的工作量,就是徒弟应做多少个。求出了徒弟的工作量,根据题中师博工作量与徒弟工作量的倍数关系,也就能求出师傅的工作量了。

例2 小明买2本练习本、2枝铅笔、2块橡皮,共用0.36元,小军买4本练习本、3枝铅笔、2块橡皮,共用去0.60元,小庆买5本练习本、4枝铅笔、2块橡皮,共用去0.75元,问练习本、铅笔、橡皮的单价各是多少钱?

分析(用消去法思考):

这里有三个未知数,即练习本、铅笔、橡皮的单价各是多少钱?我们要同时求出三个未知数是有困难的。应该考虑从三个未知数中先去掉两个未知数,只留下一个未知数就好了。

如何消去一个未知数或两个未知数?一般能直接消去的就直接消去,不能直接消去,就通过扩大或缩小若干倍,使它们之间有两个相同的数量,再用加减法即可消去,本题把小明小军、小庆所购买的物品排列如下:小明 2本 2枝 2块 0.36元

小军 4本 3枝 2块 0.60元

小庆 5本 4枝 2块 0.75元

现在把小明的各数分别除以2,可得到1本练习本、1枝铅笔、1块橡皮共0.18元。

接着用小庆的各数减去小军的各数,得1本练习本、1枝铅笔为0.15元。

再把小明各数除以2所得的各数减去上数,就消去了练习本、铅笔两个未知数,得到1块橡皮0.03元,采用类似的方法可求出练习本和铅笔的单价。

【转化思路】解题时,如果用一般方法暂时解答不出来,就可以变换一种方式去思考,或改变思考的角度,或转化为另外一种问题,这就是转化思路。运用转化思路解题就叫转化法。

各养兔多少只?

分析(用转化思路思索):

题中数量关系比较复杂,两个分率的标准量不同,为了简化数量关系,

只呢?这时两人养的总只数该是多少只呢?假设后的数量关系,两人养的总只数应是:100-16×3=52(只)

分析(用转化思路分析):

本题求和,题中每个分数的分子都是1,分母是几个连续自然数的和,好像不能把每个分数分成两个分数相减,然后相加抵消一些数。但是只要我们按等差数列求和公式,求出分母就会发现,可将上面各分数的分母转化为两个连续自然数积的形式。

所以例题可以转化为:

然后再相加,抵消中间的各个分数即可。

【类比思路】类比就是从一个问题想到了相似的另一个问题。例如从等差数列求和公式想到梯形面积公式,从矩形面积公式想到长方体体积公式等等;类比是一个重要的思想方法,也是解题的一种重要思路。

例1 有一个挂钟,每小时敲一次钟,几点钟就敲几下,钟敲6下,5秒钟敲完;钟敲12下,几秒敲完?

分析(用类比思路探讨):

有人会盲目地由倍数关系下结沦,误认为10秒钟敲完,那就完全错了。其实此题只要运用类比思路,与植树问题联系起来想一想就通了:一条线路植树分成几段(株距),如果不包括两个端点,共需植(n-1)棵树,如果包括两个端点,共需植树(n+1)棵,把钟点指数看作是一棵棵的树,把敲的时间看作棵距,此题就迎刃而解了。

例2 从时针指向4点开始,再经过多少分钟,时针正好与分钟重合。

分析(用类比思路讨论):

本题可以与行程问题进行类比。如图2.11,如果用时针1小时所走的一格作为路程单位,那么本题可以重新叙述为:已知分针与时针相距4格,分

如果分针与时针同时同向出发,问:分针过多少分钟可追上时针?这样就与行程问题中的追及问题相似了。4为距离差,速度差为,重合的时间,就是追上的时间。

【分类思路】把一个复杂的问题,依照某种规律,分解成若干个较简单的问题,从而使问题得到解决,这就是分类思路。这种思路在解决数图形个数问题中经常用到。

例1 如图2.12,共有多少个三角形?

分析(用分类思路考虑):

这样的图直接去数有多少个三角形,要做到能不重复,又不遗漏,是比较困难的。怎么办?可以把图中所有三角形按大小分成几类,然后分类去数,再相加就是总数了。本题根据条件,可以分为五类(如图2.13)。

例2 如图2.14,象棋棋盘上一只小卒过河后沿着最短的路走到对方“将”处,这小卒有多少种不同的走法?

分析(运用分类思路分析):

小卒过河后,首先到达A点,因此,题目实际上是问:从A点出发,沿最短路径有多少种走法可以到达“将”处,所谓最短,是指不走回头路。

因为“将”直接相通的是P点和K点,所以要求从A点到“将”处有多少种走法,就必须是求出从A到P和从A到K各有多少种走法。

分类。一种走法:A到B、C、D、E、F、G都是各有一种走法。

二种走法:从A到H有两种走法。

三种走法:从A到M及从A到I各有三种走法。

其他各类的走法:因为从A到M、到I各有3种走法,所以从A到N就有3+3=6种走法了,因为从A到I 有3种走法,从A到D有1种走法,所以从A到J就有3+1=4种走法了;P与N、J相邻,而A到N有6种走法,A到J有4种走法,所以从A到P就有6+4=10种走法了;同理K与J、E相邻,而A到J有4种走法,到E有1

种走法,所以A到K就有4+1=5种走法。

再求从A到“将”处共有多少种走法就非常容易了。

【等量代换思路】有些题的数量关系十分隐蔽,如果用一般的分析推理,难于找出数量之间的内在联系,求出要求的数量。那么我们就根据已知条件与未知条件相等的关系,使未知条件转化为已知条件,使隐蔽的数量关系明朗化,促使问题迎刃而解。这种思路叫等量代换思路。

例1 如图2.15的正方形边长是6厘米,甲三角形是正方形中的一部分,乙三角形的面积比甲三角形大6平方厘米,求CE长多少厘米?

分析(用等量代换思路思考):

按一般思路,要求CE的长,必须知道乙三角形的面积和高,而这两个条件都不知道,似乎无法入手。用等量代换思路,我们可以求出三角形ABE的面积,从而求出CE的长,怎样求这个三角形的面积呢?设梯形为丙:已知乙=甲+6

丙+甲=6×6=36

用甲+6代换乙,可得丙+乙=丙+甲+6=36+6=42

即三角形ABE的面积等于42平方厘米,这样,再来求CE的长就简单了。

例2 有三堆棋子,每堆棋子数一样多,并且都只有黑白两色棋子。第一

这三堆棋子集中一起,问白子占全部棋子的几分之几?

分析(用等量代换的思路来探讨):

这道题数量关系比较复杂,如果我们把第一堆里的黑子和第二堆的白子对换一下,那么这个问题就简单多了。出现了下面这个等式。

第一堆(全部是白子)=第二堆(全部是黑子)

=第三堆(白子+黑子)(这里指的棋子数)

份,则第二堆(全部黑子)为3份,这样就出现了每堆棋子为3份,3堆棋子的总份数自然就出来了。而第三堆黑子占了2份,白子自然就只有3—2=1份了。第一堆换成了全部白子,所以白子总共是几份也可求出。最后去解决白子占全部棋子的几分之几就非常容易了。

【对应思路】分数、百分数应用题的特点是一个数量对应着一个分率,也就是一个数量相当于单位“1”的几分之几,这种关系叫做对应关系。找对应关系的思路,我们把它叫做对应思路。

例1 有一块菜地和一块麦地,菜地的一半和麦地的三分之一放在一起是91公亩,麦地的一半和菜地的三分之一放在一起是84公亩,那么,菜地是几公亩?

分析(用对应思路分析):

这是一道复杂的分数应用题,我们不妨用对应思路去思索。如能找出91公亩、84公亩的对应分率,此题就比较容易解决了。但题中有对应分率两个,究竟相当于总公亩数的几分之几呢?这是解题的关键。而我们一时还弄不清楚,现将条件排列起来寻找。

可求出总公亩数是

求出总公亩数后,我们仍未找到菜地或麦地占总公亩数的几分之几,故还不能直接求出菜地或麦地的公亩数。但我们把条件稍作组合,就可以求出

分析到这一步,那么再去求菜地有多少公亩,则就变成了一道很简单的分数应用题了。

小学数学最常见知识详解(附公式及例题) 题型一:归一问题 【含义】在解题时先求出一份是多少(即单一量),然后以单一量为标准,求出所要求的数量。 【数量关系】 总量÷份数=单一量 单一量×所占份数=所求几份的数量 或总量A÷(总量B÷份数B)=份数A 【解题思路】先求出单一量,以单一量为标准,求出所要求的数量。【例】买5支铅笔需要0.6元钱,买同样的铅笔16支,需要多少钱?解:先求出一支铅笔多少钱——0.6÷5=0.12(元) 再求买16支铅笔需要多少钱——0.12×16=1.92(元) 综合算式:0.6÷5×16=0.12×16=1.92(元) 题型二:归总问题 【含义】解题时先找出“总数量”,再根据已知条件解决问题的题型。所谓“总数量”可以指货物总价、几天的工作量、几亩地的总产量、几小时的总路程等。 【数量关系】 1份数量×份数=总量 总量÷一份数量=份数

【解题思路】先求出总数量,再解决问题。 【例】服装厂原来做一套衣服用布3.2米,改进剪裁方法后,每套衣服用布2.8米。问原来做791套衣服的布,现在可以做多少套衣服?解:先求这批布总共多少米——3.2×791=2531.2(米) 再求现在可以做多少套——2531.2÷2.8=904(套) 综合算式:3.2×791÷2.8=904(套) 题型三:和差问题 【含义】已知两个数量的和与差,求这两个数量各是多少。 【数量关系】 大数=(和+差)÷2 小数=(和-差)÷2 【解题思路】简单题目直接套用上述公式,复杂题目变通后再套用公式。 【例】甲乙两班共有学生98人,甲班比乙班多6人,求两班各有多少人? 解:直接套用公式—— 甲班人数=(98+6)÷2=52(人) 乙班人数=(98-6)÷2=46(人) 题型四:和倍问题

小学奥数排列组合常见题型及解题策略排列组合问题是高考的必考题,它联系实际生动有趣,但题型多样,思路灵活,不易掌握,实践证明,掌握题型和解题方法,识别模式,熟练运用,是解决排列组合应用题的有效途径;下面就谈一谈排列组合应用题的解题策略. 一.可重复的排列求幂法:重复排列问题要区分两类元素:一类可以重复,另一类不能重 复,把不能重复的元素看作“客”,能重复的元素看作“店”, 则通过“住店法”可顺利解题,在这类问题使用住店处理的策 略中,关键是在正确判断哪个底数,哪个是指数 【例1】(1)有4名学生报名参加数学、物理、化学竞赛,每人限报一科,有多少种不同的报名方法? (2)有4名学生参加争夺数学、物理、化学竞赛冠军,有多少种不同的结果? (3)将3封不同的信投入4个不同的邮筒,则有多少种不同投法? 【解析】:(1)43(2)34(3)34 【例2】把6名实习生分配到7个车间实习共有多少种不同方法? 【解析】:完成此事共分6步,第一步;将第一名实习生分配到车间有7种不同方案, 第二步:将第二名实习生分配到车间也有7种不同方案,依次类推,由分步计数原理知共有67种不同方案. 【例3】8名同学争夺3项冠军,获得冠军的可能性有()A、38 B、83 C、38A D、3 8 C 【解析】:冠军不能重复,但同一个学生可获得多项冠军,把8名学生看作8家“店”,3项冠军看作3个“客”,他们都可能住进任意一家“店”,每个“客”有8种可能,因此共有38种不同的结果。所以选A 二.相邻问题捆绑法:题目中规定相邻的几个元素捆绑成一个组,当作一个大元素参与排列. 【例1】,,,, A B C D E五人并排站成一排,如果,A B必须相邻且B在A的右边,那么不同的排法种数有 【解析】:把,A B视为一人,且B固定在A的右边,则本题相当于4人的全排列,4 424 A 种【例2】(2009四川卷理)3位男生和3位女生共6位同学站成一排,若男生甲不站两端,3

一.和差: (和+差)÷2=大数 (和-差)÷2=小数 二.和倍: 和÷(倍数和)=1倍数 1倍数×倍数=几倍数 三.差倍: 差÷(倍数差)=1倍数 1倍数×倍数=几倍数 互相给:和不变,给×2=差 四.年龄问题 几年前=小年龄-(大年龄-小年龄)÷(倍数-1) 几年后=(大年龄-小年龄)÷(倍数-1)-小年龄 五.鸡兔同笼 普通鸡兔:腿数÷2-头数=兔子数 (高价×总物-原钱数)÷(高价-低价)=低价物(原钱数-低价×总物)÷(高价-低价)=高价物(高价×总物-原钱数)÷(高价+低价)=错题数

(原钱数+低价×总物)÷(高价+低价)=对题数(高价×总物±差的数)÷(高价+低价)=低价物(高价多就减,少就加) 六.盈亏问题 (盈+亏)÷两次分配差=份数 (大盈-小盈)÷两次分配差=份数 (大亏-小亏)÷两次分配差=份数 份数×每份数+盈=总数 份数×每份数-亏=总数 七.行程问题 路程=s 速度=v 时间=t 基本:v×t=s s÷v=t s÷t=v 比例关系:V×T=S 等号两边成正比,等号左边成反比相遇: (V1+V2)×t=s S÷(v1+v2)=t s÷t=v1+v2 s÷t-v1=v2 追击: (V1-V2)×t=s S÷(v1-v2)=t s÷t=v1-v2 s÷t+v2=v1 v1= S÷t- v2 多次相遇:

二次相遇共走三个全程, n次相遇共走2n-1个全程。 平均速度=总路程÷总时间 基本版:总时间=总路程÷总时间 分数版:V平=2÷(1/V平+1/V回) V回==1÷(2/V平-1/V去) 八.等差数列 (首项+尾项)×项数÷2=和 中间项×项数=和 (尾项-首项)÷公差+1=项数 首项+公差×(项数-1)=尾项 尾项-公差×(项数-1)=首项 九.方阵问题 实心方阵: 每边数×每边数=总数 (每边数-1)×4=每层数 每层数÷4+1=每边数 (半层数+1)÷2=外边长 (半层数-1)÷2=内边长 空心方阵: 大实心方阵数-小实心方阵数=总数

行程问题 一【知识点导航】 行程问题从运动形式上分可以分为五大类: 二【典例解析】 1. 直线上的相遇与追及 只要涉及到速度和、路程和的问题就应该用第一个公式,即使题目的背景是追及; 而只要涉及到速度差、路程差的问题就应该用第二个公式,即使题目的背景是相遇。 【例1】甲、乙两辆汽车同时从东西两地相向开出,甲每小时行56千米,乙每小时行48千米,两车在离两地中点32千米处相遇。问:东西两地间的距离是多少千米(某重点中学2007年小升初考题) 【解析】本题表面上看是一个典型的相遇问题,其实里面暗藏了路程差的关系,就在条件"两车在离两地中点32千米处相遇"这句话中。 【变式】大客车和小轿车同地、同方向开出,大客车每小时行60千米,小轿车每小时行84千米,大客车出发2小时后小轿车才出发,几小时后小轿车追上大客车? 【例2】两名游泳运动员在长为30米的游泳池里来回游泳,甲的速度是每秒游1米,乙的速度是每秒游0.6米,他们同时分别从游泳池的两端出发,来回共游了5分钟。如果不计转向的时间,那么在这段时间内两人共相遇多少次(某重点中学2006年小升初考题)

【解析】相遇次数与两人的路程和有关.如下图所示 【变式】甲、乙两车同时从A、B两站相对开出,第一次相遇离A站有90千米,然后各自按原速继续行驶,分别到达对方出发站后立即沿原路返回。第二次相遇时离A站的距离占AB两站全长的65%。求AB两站的距离。 2.火车过人、过桥与错车问题 在火车问题中,速度和时间并没有什么需要特殊处理的地方,特殊的地方是路程。因为此时的路程不仅与火车前进的距离有关,还与火车长、隧道长、桥长这些物体长度相关。就拿火车过桥来说,如果题目考察的是火车过桥的整个过程,那么就应该从"车头上桥"开始到"车尾下桥"结束,对应的路程就等于"车长桥长";如果题目考察的是火车停留在桥上的过程,那就应该从"车尾上桥"到"车头下桥"结束。对应的路程就应该是"火车车长桥长".具体如下所示: 【例3】一列客车通过250米长的隧道用25秒,通过210米长的隧道用23秒。已知在客车的前方有一列行驶方向与它相同的货车,车身长为320米,速度每秒17米。求列车与货车从相遇到离开所用的时间。(仁华学校2005年五年级上学期期末考试试题) 【解析】本题包含了两个基本类型的火车问题,一是火车过隧道问题,二是火车错车问题。而这两者之间最关键的是第一个过程的分析,分析方法就是前面所说的四大方法中的第三点——"利用和差倍分关系进行对比分析":250米的隧道比210米的隧道多40米,从而使得客车通过前者的时间比后者多了秒,由此即可得出客车的速度。有了客车速度,再求客车长度以及错车时间就非常容易了。 【变式】列车通过一座长2700米的大桥,从车头上桥到车尾离桥共用了3分钟。已知列车的速度是每分钟1000米,列车车身长多少米? 3.多个对象间的行程问题 虽然这类问题涉及的对象至少有三个,但在实际分析时不会同时分析三、四个对象,而是把这些对象两两进行对比。因此,求解这类行程问题的关键,就在于能否将某两个对象之间的关系,转化为与其它对象有关的结论。 【例4】有甲、乙、丙3人,甲每分钟走100米,乙每分钟走80米,丙每分钟走75米。现在甲从东村,乙、丙两人从西村同时出发相向而行,在途中甲与乙相遇6分钟后,甲又与丙相遇。那么,东、西两村之间的距离是多少米(2008"港澳数学奥林匹克公开赛"试题) 【解析】本题最关键的一段路程,就是甲、乙相遇之后6分钟内,甲、乙两人的路程和。这

(一)行程问题三大类 1、倍数类(以“行”定比) 例:甲、乙两车同时从A 地去B 地。甲行全程的一半时,乙离B 地还有54km 。当甲到达B 地时,乙已经行了全程的80%。求A 、B 两地的路程是( )km 。 解析:首先可以列出一个关系: 甲行一半( 2 1 ), 乙行 ? 甲行全程(1 ), 乙行 80% 由上、下来看,甲行全程是行一半的2倍,同理在相同时间内,乙行的路程也应该是2倍关系,可得?=80%÷2=40%,则剩1-40%=60%,全程为54÷60%=90km 。 2、行程问题正反比类(往返、相遇、追及) 例:王师傅用3.2 小时在家和工厂之间往返了一次,去时每小时25 千米,返回时减速5 2 ,求他家到工厂相距多少千米? 解析:往返类问题属于路程不变,首先能确定时间与速度的反比关系,并且依据题目能得出:去和回的速度比为5:(5-2)=5:3,依据反比得出去和回的时间比为3份:5份。 路程 =速度×时间 去: 不变 5 3份 回: 不变 3 5份 1份=3.2÷(3+5)=0.4(时) 去的时间为:3×0.4=1.2(时) 路程:25×1.2=30(千米) 3、行程问题份数类(一个到,一个未到) 例:甲、乙两人从A 、B 两地相向而行,5小时相遇,相遇后,两人继续前行,甲又用了3小时到达B 地,此时乙离A 地还有18千米。问:A 、B 两地相距多少千米? 解析:

甲5时乙5时 A B 乙3时甲3时 ①从后段路程来看,甲3时走的路程与乙5时走的路程一样,依据反比关系得甲速与乙速之比为5:3, ②再从整体考虑,当甲走完全程5份的路程时,乙走完3份的路程。则B离A地距离为5-3=2份,1份=18÷2=9km,全程为5×9=45km。 注:此类未变速问题可用一个小公式解决问题→路程=剩余路÷(大数-小数)×大数,如上题可直接列式为18÷(5-3)×5=45km,特别提醒,这种解法只限于未变速情况。 (二)盈亏问题三大类 盈亏问题有三类,分别是盈亏问题,假设法问题,牛吃草问题。三类问题本属独立问题,但解法大同小异,下面就三类问题的解题方式来区分异同,方便大家更好掌握三类问题。 首先确定一个关系→找差量:说法相同用“-”,说法不同用“+” 1、盈亏问题 例:四年级二班少先队员参加学校搬砖劳动。如果每人搬4块砖,还剩7块;如果每人搬5块,则少2块砖。这个班少先队有几个人?要搬的砖共有多少块? 解析:①找2个差量:盈亏差=7+2=9块,分配差=5-4=1块 ②盈亏差÷分配差=每后面的字 9 ÷ 1 =9(人) ③以两句话算总量:一句:4×9+7=43块

小学数学30种典型问题 001归一问题002归总问题003和差问题004和倍问题005差倍问题006倍比问题007相遇问题008追及问题009植树问题010年龄问题011行船问题012列车问题013时钟问题014 盈亏问题015工程问题 016正反比例问题017按比例分配问题018百分数问题019“牛吃草”问题020鸡兔同笼问题 021方阵问题022商品利润问题023存款利率问题024溶液浓度问题025构图布数问题 026幻方问题027抽屉原则问题028公约公倍问题 029最值问题030列方程问题

1 归一问题 【含义】在解题时,先求出一份是多少(即单一量),然后以单一量为标准,求出所要求的数量。这类应用题叫做归一问题。 【数量关系】总量÷份数=1份数量 1份数量×所占份数=所求几份的数量另一总量÷(总量÷份数)=所求份数 【解题思路和方法】先求出单一量,以单一量为标准,求出所要求的数量。 例1 买5支铅笔要0.6元钱,买同样的铅笔16支,需要多少钱? 解(1)买1支铅笔多少钱? 0.6÷5=0.12(元) (2)买16支铅笔需要多少钱?0.12×16=1.92(元) 列成综合算式 0.6÷5×16=0.12×16=1.92(元) 答:需要1.92元。 例2 3台拖拉机3天耕地90公顷,照这样计算,5台拖拉机6 天耕地多少公顷?

解(1)1台拖拉机1天耕地多少公顷? 90÷3÷3=10(公顷) (2)5台拖拉机6天耕地多少公顷?10×5×6=300(公顷) 列成综合算式 90÷3÷3×5×6=10×30=300(公顷) 答:5台拖拉机6 天耕地300公顷。 例3 5辆汽车4次可以运送100吨钢材,如果用同样的7辆汽车运送105吨钢材,需要运几次? 解(1)1辆汽车1次能运多少吨钢材? 100÷5÷4=5(吨) (2)7辆汽车1次能运多少吨钢材? 5×7=35(吨) (3)105吨钢材7辆汽车需要运几次?105÷35=3(次) 列成综合算式 105÷(100÷5÷4×7)=3(次) 答:需要运3次。

小学数学奥数知识点汇总大全! 1.、小升初奥数知识点(年龄问题的三大特征) ①两个人的年龄差是不变的; ②两个人的年龄是同时增加或者同时减少的; ③两个人的年龄的倍数是发生变化的; 2、小升初奥数知识点(植树问题总结): 基本类型: 在直线或者不封闭的曲线上植树,两端都植树在直线或者不封闭的曲线上植树,两端都不植树在直线或者不封闭的曲线上植树,只有一端植树。 3、鸡兔同笼问题 基本概念:鸡兔同笼问题又称为置换问题、假设问题,就是把假设错的那部分置换出来; 基本思路:

①设,即假设某种现象存在(甲和乙一样或者乙和甲一样): ②假设后,发生了和题目条件不同的差,找出这个差是多少; ③每个事物造成的差是固定的,从而找出出现这个差的原因; ④再根据这两个差作适当的调整,消去出现的差。 基本公式: ①把所有鸡假设成兔子:鸡数=(兔脚数×总头数-总脚数)÷(兔脚数-鸡脚数) ②把所有兔子假设成鸡:兔数=(总脚数一鸡脚数×总头数)÷(兔脚数一鸡脚数) 关键问题:找出总量的差与单位量的差。 4、奥数知识点(盈亏问题) 盈亏问题 基本概念:一定量的对象,按照某种标准分组,产生一种结果:按照另一种标准分组,

又产生一种结果,由于 分组的标准不同,造成结果的差异,由它们的关系求对象分组的组数或对象的总量. 基本思路:先将两种分配方案进行比较,分析由于标准的差异造成结果的变化,根据这个关系求出参加分配的总份数,然后根据题意求出对象的总量. 基本题型: ①一次有余数,另一次不足; 基本公式:总份数=(余数+不足数)÷两次每份数的差 ②当两次都有余数; 基本公式:总份数=(较大余数一较小余数)÷两次每份数的差 ③当两次都不足; 基本公式:总份数=(较大不足数一较小不足数)÷两次每份数的差 基本特点:对象总量和总的组数是不变的。

奥数常见题型 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

奥数常见题型一、盈亏问题 解答盈亏问题的关键在于找出两次分配中,由于每次分配的数量的改变和剩余数变化的情况之间的关系,然后运用盈亏问题的基本数量关系求出答案。 盈亏问题的基本数量关系有: (盈+亏)÷两次分配的差数 (大盈-小盈)÷两次分配的差数 【例1】若干名同学去划船,他们租了一些船,若每船4人则多5人,若每船5人则船上有4个空位。问有多少名同学多少条船 【分析】两种乘船情况,在面对同样多人数的时候,出现了多5人,少4人两种情形,差了5+4=9人。由于一条船4人,另一种情况一条船5 人,相对应的两条船差5-4=1人。几条船最终相差9人,为什么呢9÷ 1=9条船,共有4×9+5=41名同学。 【例2】若干同学去划船,他们租了一些船,若每船4人则多5人,若一条船上做6人,其余每船5人则船上有3个空位。问有多少名同学多少条船 【分析】将第二个情况转化为每船5人则船上有2个空位,两种乘船情况,在面对同样多人数的时候,出现了多5人,少2人两种情形,差了5+2=7人。由于一条船4人,另一种情况一条船5人,相对应的两条船差

5-4=1人。几条船最终相差7人,为什么呢7÷1=7条船,共有4× 7+5=33名同学。 【例3】有一堆螺丝和螺母,若1个螺丝配2个螺母,则多10个螺母;若1个螺丝配3个螺母,则少6螺母。问:螺丝、螺母各有多少个 【分析】由“1个螺丝配2个螺母,则多10个螺母”或知螺母是螺丝的2倍多10个;由“1个螺丝配3个螺母,则少6螺母”,可知螺母是螺丝的3倍少6个。 螺丝有:(10+6)÷(3-2)=16个 螺母有:16×2+10=42个 【例4】A,B两车同时从甲、乙两站相对开出,第一次距乙站78.4千米处相遇,相遇后两车仍以原速度继续行驶,并在到达对方车站后,立即沿原路返回,途中两车在距甲站53.2千米相遇,这次相遇点相距多少千米 【分析】两车同时从两地相向而行,第一次相遇两车共行了一个全程,在距乙站78.4千米处相遇,也就是B车行了78.4千米,说明每行一个全程B车就行78.4千米,第二次相遇两车共行了三个全程,B车共行了(78.4*3)千米,减去53.2千就是全程的距离。全程再减去78.4和53.2就是两次相遇点相距的距离。 算式:78.4*3-53.2-78.4-53.2=78.4*2-53.2*2 练习: 1、学校组织旅游,乘车时发现如果每辆车做25人,还有12人没有座位,如果每辆车做28人,还空下9个座位。请问共有多少辆车多少人

1、最值问题 【最小值问题】 例1 外宾由甲地经乙地、丙地去丁地参观。甲、乙、丙、丁四地和甲乙、乙丙、丙丁的中点,原来就各有一位民警值勤。为了保证安全,上级决定在沿途增加值勤民警,并规定每相邻的两位民警(包括原有的民警)之间的距离都相等。现知甲乙相距5000米,乙丙相距8000米,丙丁相距4000米,那么至少要增加______位民警。 (《中华电力杯》少年数学竞赛决赛第一试试题) 讲析:如图5.91,现在甲、乙、丙、丁和甲乙、乙丙、丙丁各处中点各有一位民警,共有7位民警。他们将上面的线段分为了2个2500米,2个4000米,2个2000米。现要在他们各自的中间插入若干名民警,要求每两人之间距离相等,这实际上是要求将2500、4000、2000分成尽可能长的同样长的小路。 由于2500、4000、2000的最大公约数是500,所以,整段路最少需要的民警数是(5000+8000+4000)÷500+1=35(名)。 例2 在一个正方体表面上,三只蚂蚁分别处在A、B、C的位置上,如图5.92所示,它们爬行的速度相等。若要求它们同时出发会面,那么,应选择哪点会面最省时 讲析:因为三只蚂蚁速度相等,要想从各自的地点出发会面最省时,必须三者同时到达,即各自行的路程相等。 我们可将正方体表面展开,如图5.93,则A、B、C三点在同一平面上。这样,便将问题转化为在同一平面内找出一点O,使O到这三点的距离相等且最短。 所以,连接A和C,它与正方体的一条棱交于O;再连接OB,不难得出AO=OC=OB。 故,O点即为三只蚂蚁会面之处。 【最大值问题】 例1 有三条线段a、b、c,并且a<b<c。判断:图5.94的三个梯形中,第几个图形面积最大?

小学奥数最常见的21个模块知识详解,附公式及例题 题型一:归一问题 【含义】在解题时先求出一份是多少(即单一量),然后以单一量为标准,求出所要求的数量。 【数量关系】 总量÷份数=单一量 单一量×所占份数=所求几份的数量 或总量A÷(总量B÷份数B)=份数A 【解题思路】先求出单一量,以单一量为标准,求出所要求的数量。 【例】买5支铅笔需要0.6元钱,买同样的铅笔16支,需要多少钱? 解:先求出一支铅笔多少钱——0.6÷5=0.12(元) 再求买16支铅笔需要多少钱——0.12×16=1.92(元) 综合算式:0.6÷5×16=0.12×16=1.92(元) 题型二:归总问题

【含义】解题时先找出“总数量”,再根据已知条件解决问题的题型。所谓“总数量”可以指货物总价、几天的工作量、几亩地的总产量、几小时的总路程等。【数量关系】 1份数量×份数=总量 总量÷一份数量=份数 【解题思路】先求出总数量,再解决问题。 【例】服装厂原来做一套衣服用布3.2米,改进剪裁方法后,每套衣服用布2.8米。问原来做791套衣服的布,现在可以做多少套衣服? 解:先求这批布总共多少米——3.2×791=2531.2(米) 再求现在可以做多少套——2531.2÷2.8=904(套) 综合算式:3.2×791÷2.8=904(套) 题型三:和差问题 【含义】已知两个数量的和与差,求这两个数量各是多少。 【数量关系】 大数=(和+差)÷2 小数=(和-差)÷2 【解题思路】简单题目直接套用上述公式,复杂题目变通后再套用公式。

【例】甲乙两班共有学生98人,甲班比乙班多6人,求两班各有多少人?解:直接套用公式—— 甲班人数=(98+6)÷2=52(人) 乙班人数=(98-6)÷2=46(人)题型四:和倍问题 【含义】已知两个数的和及“大数是小数的几倍(或小数是大数的几分之几)”,求这两个数各是多少。 【数量关系】 总和÷(倍数+1)=较小数 总和-较小数=较大数 或较小数×倍数=较大数 【解题思路】简单题目直接套用上述公式,复杂题目变通后再套用公式。【例】果园里有杏树和桃树共248棵,桃树是杏树的3倍,求杏树和桃树各有多少棵? 解:先求杏树有多少棵——248÷(3+1)=62(棵) 再求桃树有多少棵——62×3=186(棵) 题型五:差倍问题

小学奥数排列组合常见题型及解题策略 排列组合问题是高考的必考题,它联系实际生动有趣,但题型多样,思路灵活,不易掌握,实践证明,掌握题型和解题方法,识别模式,熟练运用,是解决排列组合应用题的有效途径;下面就谈一谈排列组合应用题的解题策略. 一.可重复的排列求幂法:重复排列问题要区分两类元素:一类可以重复,另一类不能重 复,把不能重复的元素看作“客”,能重复的元素看作“店”, 则通过“住店法”可顺利解题,在这类问题使用住店处理的策 略中,关键是在正确判断哪个底数,哪个是指数 【例1】(1)有4名学生报名参加数学、物理、化学竞赛,每人限报一科,有多少种不同的报名方法? (2)有4名学生参加争夺数学、物理、化学竞赛冠军,有多少种不同的结果? (3)将3封不同的信投入4个不同的邮筒,则有多少种不同投法? 【解析】:(1)43(2)34(3)34 【例2】把6名实习生分配到7个车间实习共有多少种不同方法? 【解析】:完成此事共分6步,第一步;将第一名实习生分配到车间有7种不同方案, 第二步:将第二名实习生分配到车间也有7种不同方案,依次类推,由分步计数原理知共有67种不同方案. 【例3】8名同学争夺3项冠军,获得冠军的可能性有()A、38 B、83 C、38A D、 3 C 8 【解析】:冠军不能重复,但同一个学生可获得多项冠军,把8名学生看作8家“店”,3项冠军看作3个“客”,他们都可能住进任意一家“店”,每个“客”有8种可能,因此共有38种不同的结果。所以选A 二.相邻问题捆绑法:题目中规定相邻的几个元素捆绑成一个组,当作一个大元素参与 排列. A B C D E五人并排站成一排,如果,A B必须相邻且B在A的右边,那么不同的【例1】,,,, 排法种数有 A 种【解析】:把,A B视为一人,且B固定在A的右边,则本题相当于4人的全排列,4424【例2】(2009四川卷理)3位男生和3位女生共6位同学站成一排,若男生甲不站两端,3

小学奥数常考的六大问题详细解析 一、植树问题 1、非封闭线路上的植树问题主要可分为以下三种情形: ⑴如果在非封闭线路的两端都要植树,那么: 株数=段数+1=全长÷株距-1 全长=株距×(株数-1) 株距=全长÷(株数-1) ⑵如果在非封闭线路的一端要植树,另一端不要植树,那么: 株数=段数=全长÷株距 全长=株距×株数 株距=全长÷株数 ⑶如果在非封闭线路的两端都不要植树,那么: 株数=段数-1=全长÷株距-1 全长=株距×(株数+1) 株距=全长÷(株数+1)

2、封闭线路上的植树问题的数量关系如下: 株数=段数=全长÷株距 全长=株距×株数 株距=全长÷株数 二、置换问题 题中有二个未知数,常常把其中一个未知数暂时当作另一个未知数,然后根据已知条件进行假设性的运算。其结果往往与条件不符合,再加以适当的调整,从而求出结果。 例:一个集邮爱好者买了10分和20分的邮票共100张,总值18元8角。这个集邮爱好者买这两种邮票各多少张? 分析:先假定买来的100张邮票全部是20分一张的,那么总值应是20×100=2000(分),比原来的总值多2000-1880=120(分)。而这个多的120分,是把10分一张的看作是20分一张的,每张多算20

-10=10(分),如此可以求出10分一张的有多少张。 列式:(2000-1880)÷(20-10)=120÷10 =12(张)→10分一张的张数 100-12=88(张)→20分一张的张数或是先求出20分一张的张数,再求出10分一张的张数,方法同上,注意总值比原来的总值少。 三、盈亏问题(盈不足问题) 题目中往往有两种分配方案,每种分配方案的结果会出现多(盈)或少(亏)的情况,通常把这类问题,叫做盈亏问题(也叫做盈不足问题)。解答这类问题时,应该先将两种分配方案进行比较,求出由于每份数的变化所引起的余数的变化,从中求出参加分配的总份数,然后根据题意,求出被分配物品的数量。其计算方法是:

第九讲:工程问题(二) 竞赛篇: 例1 一项工程,甲队单独做20天完成,乙队单独做30天完成.现在他们两队一起做,其间甲队休息了3天,乙队休息了若干天.从开始到完成共用了16天.问乙队休息了多少天? 解一:如果16天两队都不休息,可以完成的工作量是 由于两队休息期间未做的工作量是 乙队休息期间未做的工作量是 乙队休息的天数是 答:乙队休息了5天半. 例2 有甲、乙两项工作,张单独完成甲工作要10天,单独完成乙工作要15天;李单独完成甲工作要 8天,单独完成乙工作要20天.如果每项工作都可以由两人合作,那么这两项工作都完成最少需要多少天? 解:很明显,李做甲工作的工作效率高,张做乙工作的工作效率高.因此让李先做甲,张先做乙. 设乙的工作量为60份(15与20的最小公倍数),张每天完成4份,李每天完成3份. 8天,李就能完成甲工作.此时张还余下乙工作(60-4×8)份.由张、李合作需要(60-4×8)÷(4+3)=4(天). 8+4=12(天). 答:这两项工作都完成最少需要12天.

练一练: 1、一件工作,甲、乙两人合作36天完成,乙、丙两人合作45天完成,甲、丙两人合作要60天完成.问甲一人独做需要多少天完成? 2、一件工作,甲独做要12天,乙独做要18天,丙独做要24天.这件工作由甲先做了若干天,然后由乙接着做,乙做的天数是甲做的天数的3倍,再由丙接着做,丙做的天数是乙做的天数的2倍,终于做完了这件工作.问总共用了多少天? 3、某项工作,甲组3人8天能完成工作,乙组4人7天也能完成工作.问甲组2人和乙组7人合 作多少时间能完成这项工作? 4、制作一批零件,甲车间要10天完成,如果甲车间与乙车间一起做只要6天就能完成. 乙车间与丙车间一起做,需要8天才能完成.现在三个车间一起做,完成后发现甲车间比乙车间多制作零件2400个.问丙车间制作了多少个零件? 5、一项工程,甲独做需12小时,乙独做需18小时,若甲先做1小时,然后乙接替甲做1小 时,再由甲接替乙做1小时……,两人如此交替工作,问完成任务时共用多少小时? 6、一件工作,甲、乙、丙三人合作需要1小时,甲、乙合作需要1小时20分,甲、丙合作需要1小时30分.问甲独做需要多少时间? 甲乙丙三人每分钟完成全部工作的1/60,甲乙二人每分钟完成1/80,甲丙二人每分钟完成1/90,那么甲一人每分钟完成 1/80+1/90-1/60=1/10*(1/8+1/9-1/6)=1/10*(9+8-12)/72=1/10*5/72=1/144,则 甲独作需144分钟即2小时24分。

小学奥数常见题型解析 一、盈亏问题 解答盈亏问题的关键在于找出两次分配中,由于每次分配的数量的改变和剩余数变化的情况之间的关系,然后运用盈亏问题的基本数量关系求出答案。 盈亏问题的基本数量关系有: (盈+亏)÷两次分配的差数 (大盈-小盈)÷两次分配的差数 【例1】若干名同学去划船,他们租了一些船,若每船4人则多5人,若每船5人则船上有4个空位。问有多少名同学?多少条船? 【分析】两种乘船情况,在面对同样多人数的时候,出现了多5人,少4人两种情形,差了5+4=9人。由于一条船4人,另一种情况一条船5人,相对应的两条船差5-4=1人。几条船最终相差9人,为什么呢?9÷1=9条船,共有4×9+5=41名同学。 【例2】若干同学去划船,他们租了一些船,若每船4人则多5人,若一条船上做6人,其余每船5人则船上有3个空位。问有多少名同学?多少条船? 【分析】将第二个情况转化为每船5人则船上有2个空位,两种乘船情况,在面对同样多人数的时候,出现了多5人,少2人两种情形,差了5+2=7人。由于一条船4人,另一种情况一条船5人,相对应的两条船差5-4=1人。几条船最终相差7人,为什么呢?7÷1=7条船,共有4×7+5=33名同学。 【例3】有一堆螺丝和螺母,若1个螺丝配2个螺母,则多10个螺母;若1个螺丝配3个螺母,则少6螺母。问:螺丝、螺母各有多少个? 【分析】由“1个螺丝配2个螺母,则多10个螺母”或知螺母是螺丝的2倍多10个;由“1个螺丝配3个螺母,则少6螺母”,可知螺母是螺丝的3倍少6个。 螺丝有:(10+6)÷(3-2)=16个 螺母有:16×2+10=42个

【例4】A,B两车同时从甲、乙两站相对开出,第一次距乙站78.4千米处相遇,相遇后两车仍以原速度继续行驶,并在到达对方车站后,立即沿原路返回,途中两车在距甲站53.2千米相遇,这次相遇点相距多少千米? 【分析】两车同时从两地相向而行,第一次相遇两车共行了一个全程,在距乙站78.4千米处相遇,也就是B车行了78.4千米,说明每行一个全程B车就行78.4千米,第二次相遇两车共行了三个全程,B车共行了(78.4*3)千米,减去53.2千就是全程的距离。全程再减去78.4和53.2就是两次相遇点相距的距离。 算式: 78.4*3-53.2-78.4-53.2=78.4*2-53.2*2 练习: 1、学校组织旅游,乘车时发现如果每辆车做25人,还有12人没有座位,如果每辆车做28人,还空下9个座位。请问共有多少辆车?多少人? (12+9)÷(28-25)=7(辆) 7×25+12=187(人) 2、小红家买来一蓝橘子分给全家人.如果其中二人每人分3个,其余每人分2个,则多出4个;如果其中一人分6个,其余每人分4个,则又缺12个,小红家买来多少个橘子?共有多少人? (3-2)×2+4+12-(6-4)=16 16÷(4-2)=8人 2×3+2×6+4=22个 3、淼淼从家到学校,先用每分钟50米的速度走2分钟后,感到如果这样走下去,他上课就要迟到8分钟。后来他改用每分钟60米的速度前进,结果早到5分钟。淼淼家到学校的距离是多少? (50×8+60×5)÷(60-50)=70分 50×(70+8)=3900米 #p#分页标题#e# 二、年龄问题 年龄问题的特点是:随着时间的变化,两个有的年龄之差永远不变,但原来二人年龄的倍数和今后二年龄的倍数却发生了变化。

第九讲:工程问题(二) 工程问题,究其本质是运用分数应用题的量率对应关系,即用对应分率表示工作总量与工作效率,这种方法可以称作是一种“工程习惯”,这一类问题称之为“工程问题”。 ⑴解题关键是把“一项工程”看成一个单位,运用公式:工作效率×工作时间=工作总量,表示出各个工程队(人员)或其组合在统一标准和单位下的工作效率。 ⑵利用常见的数学思想方法,如代换法、比例法、列表法、方程法等。抛开“工作总量”,和“时间”,抓住题目给出的工作效率之间的数量关系,转化出与所求相关的工作效率,最后利用先前的假设“把整个工程看成一个单位”,求得问题答案,一般情况下,工程问题求的是时间。 有的情况下,工程问题并不表现为两个工程队在“修路筑桥、开挖河渠”,甚至会表现为“行程问题”、“经济价格问题”等等,工程问题不仅指一种题型,更是一种解题方法。利用常见的数学思想方法,如代换法、比例法、列表法、方程法等.抛开“工作总量”和“时间”,抓住题目给出的工作效率之间的数量关系,转化出与所求相关的工作效率,最后再利用先前的假设“把整个工程看成一个单位”,求得问题答案.一般情况下,工程问题求的是时间. 【工程问题公式】 (1)一般公式:

工效×工时=工作总量; 工作总量÷工时=工效; 工作总量÷工效=工时。 (2)用假设工作总量为“1”的方法解工程问题的公式: 1÷工作时间=单位时间内完成工作总量的几分之几; 1÷单位时间能完成的几分之几=工作时间。 (注意:用假设法解工程题,可任意假定工作总量为2、3、4、5……。特别是假定工作总量为几个工作时间的最小公倍数时,分数工程问题可以转化为比较简单的整数工程问题,计算将变得比较简便。)

程问题,究其本质是运用分数应用题的量率对应关系,即用对应分率表示工作总量与工作效 率,这种方法可以称作是一种“工程习惯”,这一类问题称之为“工程问题”。 ⑴解题关键是把“一项工程”看成一个单位,运用公式:工作效率X工作时间=工作总量,表示出各个工程队(人员)或其组合在统一标准和单位下的工作效率。 ⑵利用常见的数学思想方法,如代换法、比例法、列表法、方程法等。抛开“工作总量”,和“时间”,抓住题目给出的工作效率之间的数量关系,转化出与所求相关的工作效率,最后利用先前的假设“把整个工程看成一个单位”,求得问题答案,一般情况下,工程问题求的是时间。 有的情况下,工程问题并不表现为两个工程队在“修路筑桥、开挖河渠”,甚至会表现为“行程问题”、“经济价格问题”等等,工程问题不仅指一种题型,更是一种解题方法。 利用常见的数学思想方法,如代换法、比例法、列表法、方程法等.抛开“工作总量”和“时 间”,抓住题目给出的工作效率之间的数量关系,转化出与所求相关的工作效率,最后再利用先前的假设“把整个工程看成一个单位”,求得问题答案.一般情况下,工程问题求的是时间. 【工程问题公式】 (1) 一般公式: 工效X工时=工作总量; 工作总量十工时=工效;

工作总量十工效=工时。 (2)用假设工作总量为“ 1”的方法解工程问题的公式: 1十工作时间=单位时间内完成工作总量的几分之几; 1十单位时间能完成的几分之几=工作时间。 (注意:用假设法解工程题,可任意假定工作总量为2、3、4、5……。特别是假定工作总量为几个工作时间的最小公倍数时,分数工程问题可以转化为比较简单的整数工程问 题,计算将变得比较简便。)

小学奥数平面几何五种模型(等积,鸟头,蝶形,相似,共边) 目标:熟练掌握五大面积模型等积,鸟头,蝶形,相似(含金字塔模型和沙漏模型),共边(含燕尾模型和风筝模型), 掌握五大面积模型的各种变形 知识点拨 一、等积模型 ①等底等高的两个三角形面积相等; ②两个三角形高相等,面积比等于它们的底之比; 两个三角形底相等,面积比等于它们的高之比; 如右图12::S S a b = ③夹在一组平行线之间的等积变形,如右图ACD BCD S S =△△; 反之,如果ACD BCD S S =△△,则可知直线AB 平行于CD . ④等底等高的两个平行四边形面积相等(长方形和正方形可以看作特殊的平行四边形); ⑤三角形面积等于与它等底等高的平行四边形面积的一半; ⑥两个平行四边形高相等,面积比等于它们的底之比;两个平行四边形底相等,面积比等于它们的高之比. 二、鸟头定理 两个三角形中有一个角相等或互补,这两个三角形叫做共角三角形. 共角三角形的面积比等于对应角(相等角或互补角)两夹边的乘积之比. 如图在ABC △中,,D E 分别是,AB AC 上的点如图 ⑴(或D 在BA 的延长线上,E 在AC 上), 则:():()ABC ADE S S AB AC AD AE =??△△ E D C B A E D C B A 图⑴ 图⑵ 三、蝶形定理 任意四边形中的比例关系(“蝶形定理”): ①1243::S S S S =或者1324S S S S ?=?②()()1243::AO OC S S S S =++ 蝶形定理为我们提供了解决不规则四边形的面积问题的一个途径.通过构造 b a S 2 S 1 D C B A S 4 S 3 S 2 S 1 O D C B A

小学奥数常见题型详解 1.归一问题 归一问题是指在解题时,先求出一份是多少(即单一量),然后以单一量为标准,求出所要求的数量。 解题工具: 总量÷份数=1份数量 1份数量×所占份数=所求几份的数量 另一总量÷(总量÷份数)=所求份数 解题秘籍: 先求出单一量,以单一量为标准,求出所要求的数量。例1 买5支铅笔要0.6元钱,买同样的铅笔16支,需要多 少钱? 解: (1)买1支铅笔多少钱? 0.6÷5=0.12(元) (2)买16支铅笔需要多少钱? 0.12×16=1.92(元) 列成综合算式 0.6÷5×16=0.12×16=1.92(元)

答:需要1.92元。 例2 3台拖拉机3天耕地90公顷,照这样计算,5台拖拉机6天耕地多少公顷? 解: (1)1台拖拉机1天耕地多少公顷? 90÷3÷3=10(公顷) (2)5台拖拉机6天耕地多少公顷? 10×5×6=300(公顷) 列成综合算式 90÷3÷3×5×6=10×30=300(公顷) 答:5台拖拉机6天耕地300公顷。 例3 5辆汽车4次可以运送100吨钢材,如果用同样的7辆汽车运送105吨钢材,需要运几次? 解: (1)1辆汽车1次能运多少吨钢材? 100÷5÷4=5(吨) (2)7辆汽车1次能运多少吨钢材? 5×7=35(吨) (3)105吨钢材7辆汽车需要运几次? 105÷35=3(次)

列成综合算式 105÷(100÷5÷4×7)=3(次) 答:需要运3次。

2.归总问题 归总问题是指解题时,常常先找出“总数量”,然后再根据其它条件算出所求的问题。所谓“总数量”是指货物的总价、几小时(几天)的总工作量、几公亩地上的总产量、几小时行的总路程等。 解题工具: 1份数量×份数=总量 总量÷1份数量=份数 总量÷另一份数=另一每份数量 解题秘籍: 先求出总数量,再根据题意得出所求的数量。 例1 服装厂原来做一套衣服用布3.2米,改进裁剪方法后,每套衣服用布2.8米。原来做791套衣服的布,现在可以做多少套? 解: (1)这批布总共有多少米? 3.2×791=2531.2(米) (2)现在可以做多少套? 2531.2÷2.8=904(套) 列成综合算式

第一讲行程问题(一) 教学目标: 1、比例的基本性质 2、熟练掌握比例式的恒等变形及连比问题 3、能够进行各种条件下比例的转化,有目的的转化; 4、单位“1”变化的比例问题 5、方程解比例应用题 知识点拨: 发车问题 (1)、一般间隔发车问题。用3个公式迅速作答; 汽车间距=(汽车速度+行人速度)×相遇事件时间间隔 汽车间距=(汽车速度-行人速度)×追及事件时间间隔 汽车间距=汽车速度×汽车发车时间间隔 (2)、求到达目的地后相遇和追及的公共汽车的辆数。 标准方法是:画图——尽可能多的列3个好使公式——结合s全程=v×t-结合植树问题数数。 (3)当出现多次相遇和追及问题——柳卡 火车过桥 火车过桥问题常用方法 ⑴火车过桥时间是指从车头上桥起到车尾离桥所用的时间,因此火车的路程是桥长与车身长度之和. ⑵火车与人错身时,忽略人本身的长度,两者路程和为火车本身长度;火车与火车错身时,两者路程和则为两车身长度之和. ⑶火车与火车上的人错身时,只要认为人具备所在火车的速度,而忽略本身的长度,那么他所看到的错车的相应路程仍只是对面火车的长度. 对于火车过桥、火车和人相遇、火车追及人、以及火车和火车之间的相遇、追及等等这几种类型的题目,在分析题目的时候一定得结合着图来进行. 接送问题

根据校车速度(来回不同)、班级速度(不同班不同速)、班数是否变化分类为四种常见题型: (1)车速不变-班速不变-班数2个(最常见) (2)车速不变-班速不变-班数多个 (3)车速不变-班速变-班数2个 (4)车速变-班速不变-班数2个 标准解法:画图+列3个式子 1、总时间=一个队伍坐车的时间+这个队伍步行的时间; 2、班车走的总路程; 3、一个队伍步行的时间=班车同时出发后回来接它的时间。 时钟问题: 时钟问题可以看做是一个特殊的圆形轨道上2人追及问题,不过这里的两个“人”分别是时钟的分 针和时针。 时钟问题有别于其他行程问题是因为它的速度和总路程的度量方式不再是常规的米每秒或者千米每小时,而是2个指针“每分钟走多少角度”或者“每分钟走多少小格”。 流水行船问题中的相遇与追及 ①两只船在河流中相遇问题,当甲、乙两船(甲在上游、乙在下游)在江河里相向开出: 甲船顺水速度+乙船逆水速度=(甲船速+水速)+(乙船速-水速)=甲船船速+乙船船速 ②同样道理,如果两只船,同向运动,一只船追上另一只船所用的时间,与水速无关. 甲船顺水速度-乙船顺水速度=(甲船速+水速)-(乙船速+水速)=甲船速-乙船速 也有:甲船逆水速度-乙船逆水速度=(甲船速-水速)-(乙船速-水速)=甲船速-乙船速. 说明:两船在水中的相遇与追及问题同静水中的及两车在陆地上的相遇与追及问题一样,与水速没有关系. 例题精讲: 模块一发车问题 【例 1】某停车场有10辆出租汽车,第一辆出租汽车出发后,每隔4分钟,有一辆出租汽车开出.在第一辆出租汽车开出2分钟后,有一辆出租汽车进场.以后每隔6分钟有一辆出租汽车回场.回场的出 租汽车,在原有的10辆出租汽车之后又依次每隔4分钟开出一辆,问:从第一辆出租汽车开出后,经过多少时间,停车场就没有出租汽车了?