免疫学和免疫学检验:沉淀反应

沉淀反应(precipetaiton)是可溶性抗原与相应抗体特异性结合所出现的反。早在1897年Kraus就发现,细菌培养液与相应抗血清混合时可发生

沉淀反应(precipetaiton)是可溶性抗原与相应抗体特异性结合所出现的反。早在1897年Kraus就发现,细菌培养液与相应抗血清混合时可发生沉淀反应。1905年Bechhold把抗体放在明胶中,将抗原加于其中,发现沉淀反应可在凝胶中进行。Oudin(1946)报告了试管免疫扩散技术,Mancini(1965)提出单向免疫扩散技术,使定性免疫试验向定量化发展。另一方面,免疫浊度法的出现,使沉淀反应达到快速、微量、自动化的新阶段。沉淀反应分两个阶段,第一阶段发生抗原抗体特异性结合,第二阶段形成可见的免疫复合物(参见第九章)。经典的沉淀反应在第二阶段观察或测量沉淀线或沉淀环等来判定结果,称为终点法;而快速免疫浊度法则在第一阶段测定免疫复合物形成的速率,称为速率法。现代免疫技术(如各种标记免疫技术)多是在沉淀反应的基础上建立起来的,因此沉淀反应是免疫学方法的核心技术。第一节液体内沉淀试验一、絮状沉淀试

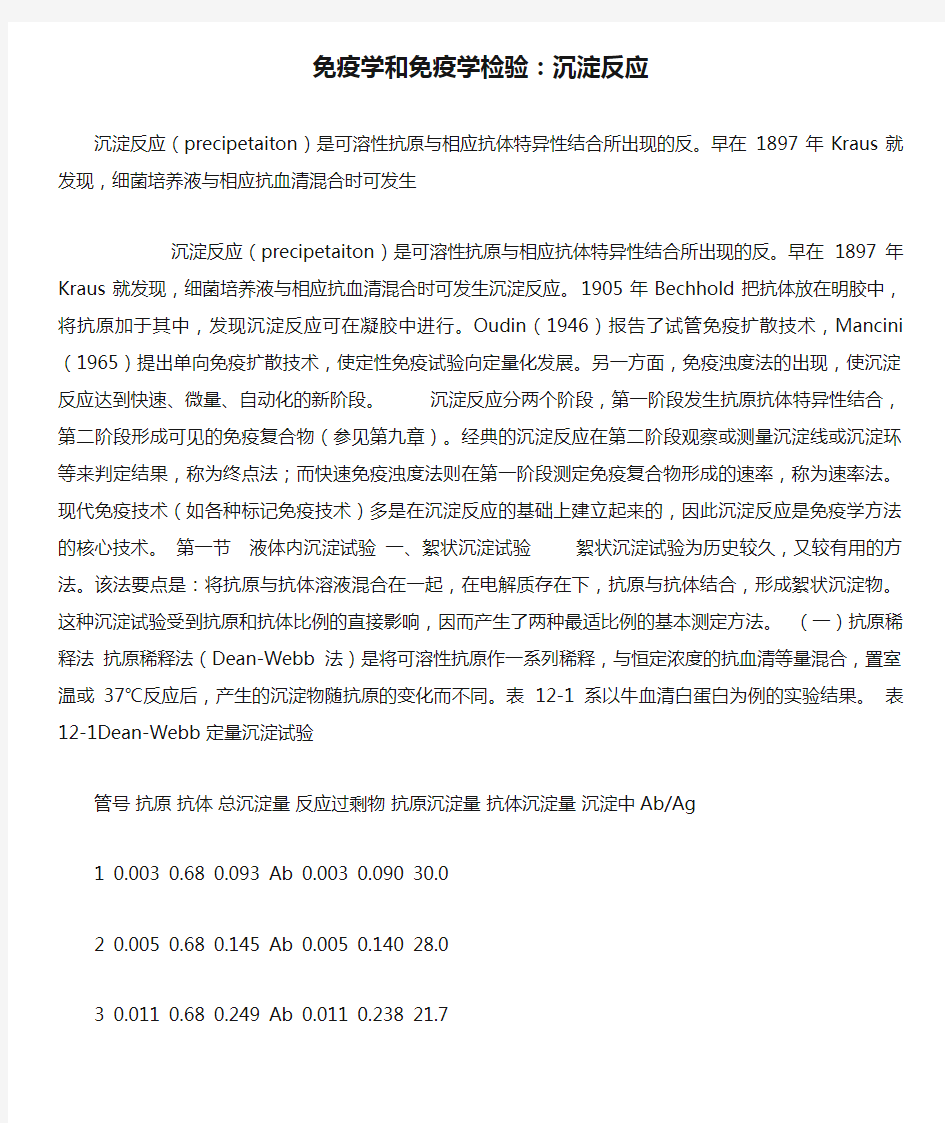

验絮状沉淀试验为历史较久,又较有用的方法。该法要点是:将抗原与抗体溶液混合在一起,在电解质存在下,抗原与抗体结合,形成絮状沉淀物。这种沉淀试验受到抗原和抗体比例的直接影响,因而产生了两种最适比例的基本测定方法。(一)抗原稀释法抗原稀释法(Dean-Webb法)是将可溶性抗原作一系列稀释,与恒定浓度的抗血清等量混合,置室温或37℃反应后,产生的沉淀物随抗原的变化而不同。表12-1系以牛血清白蛋白为例的实验结果。表12-1Dean-Webb定量沉淀试验

管号抗原抗体总沉淀量反应过剩物抗原沉淀量抗体沉淀量沉淀中Ab/Ag

1 0.003 0.68 0.093 Ab 0.003 0.090 30.0

2 0.005 0.68 0.145 Ab 0.005 0.140 28.0

3 0.011 0.68 0.249 Ab 0.011 0.238 21.7

4 0.021 0.68 0.422 Ab 0.021 0.401 19.1

5 0.032 0.68 0.571 Ab 0.032 0.539 16.8

6 0.043 0.68 0.734 - 0.043 0.691 16.1

7 0.064 0.68 0.720 Ab ---

8 0.085 0.68 0.601 Ag ---

9 0.171 0.68 0.464 Ag ---

10 0.341 0.68 0.368 Ag ---单位:mmol/L 从表12-1可以看出,1~5管为抗体过剩管,7~10管为抗原过剩管,唯第6管沉淀物最多,两者之比为16:1,即最适比。(二)抗体稀释法(Ramon)法本法采用恒定的抗原量与不同程度稀释的抗体反应,计算结果同上法,得出的是抗体结合价和最适比。现今,为了取得抗原与抗体的最佳比例,已将以上两法相结合,即抗原和抗体同时稀释,称为棋盘格法(亦称方阵法),找出最佳配比。举例见表12-2。表12-2方阵最适比测定

抗体稀释度抗原稀释度

1/10 1/20 1/40 1/80 1/160 1/320 1/640 1/12 对照

1/5 ++++++++++++± --

1/10 +++++++++++++--

1/20 ++++++++++++--

1/40 -± ++++++++++-

1/80 ----++++-“+”为沉淀物量:为最适比从表12-2可以看出,方阵法可较正确地找出抗原与抗体的最适比。如抗体用

1:40。抗原则按1:320稀释;如抗原是1:160,抗本则用1:20最为恰当。

二、环状沉淀试验环状沉淀试验是Ascoli于1902年建立的,其方法是:先将抗血清加入内径1.5~2mm小玻管中,约装1/3高度,再用细长滴管沿管壁叠加抗原溶液。因抗血清蛋白浓度高,比重较抗原大,所以两液交界处可形成清晰的界面。此处抗原抗体反应生成的沉淀在一定时间内不下沉。一般在室温放置10min至数小时,在两液交界处呈现白色环状沉淀则为阳性反应。本技术的敏感度为3~20μg/ml抗原量。环状试验中抗原、抗体溶液须澄清。该试验主要用于鉴定微量抗原,如法医学中鉴定血迹,流行病学用于检查媒介昆虫体内的微量抗原等,亦可用于鉴定细菌多糖抗原。因该技术敏感度低,且不能作两种以上抗原的分析鉴别,现已少用。第二节凝胶内沉淀试验最常用的凝胶为琼脂糖。由于凝胶内沉淀试验具有高度的敏感性和特异性,且设备简单、操作方便,因而得到广泛应用。该试验利用可溶性抗原和相应抗体在凝胶中扩散,形成浓度梯度,在抗原与抗体浓度比例恰当的位置形成肉眼可见的沉淀线或沉淀环。适宜浓度的凝胶可视为一种固相的液体,水分占98%以上,凝胶形成网络,将水分固相化。抗原和抗体蛋白质在此凝胶内扩散,犹如在液体中自由运动。大分子(分子量为20万以上)物质在凝胶中扩散较慢,可利用这点识别分子量的差别。另外,由于琼脂网孔有一定的限度,抗原抗体结合后,复合物的分子量至少应在百万以上,这种超大分子则被网络在琼脂中,经盐水浸泡也只能去除游离的抗原或抗体,这对后面的分析带来极大的方便。凝胶内沉淀试验可根据抗原与抗体反应的方式和特性,分为单向扩散试验和双向扩散试验。一、单向扩散试验本试验是在琼脂胶中混入一定量抗体,使待测的抗原溶液从局部向琼脂内自由扩散,在一定区域内形成可见的沉淀环。根据试验形成可分为试管法和平板法两种。(一)试管法该方法由Oudin于1946年报道。将血清或纯化抗体混入约50℃的0.7%琼脂糖溶液中,注入小口径试管内,待凝固后,在凝胶中面加入抗原溶液,让抗原自由扩散入凝胶内,在抗原与抗体比例恰当位置形成沉淀环。在黑色背景斜射光处,极易观察这种白色不透明沉淀带。沉淀环的数目和形态受抗原和抗体性质的影响。溶液内含有多种抗原,在凝胶中含有各自的抗体,扩散后形成相应的抗原抗体复合物,出现多条区带。试管上部的沉淀带表示抗原量少或者抗体量多;反之,下面的沉淀带则是抗原量大,抗体量少。另外,抗体类型也有很大区别,如用兔抗血清(R型抗体),抗体过量亦可形成复合物,因而沉淀带宽而界线不清;如用马抗血清(H 型抗体),抗原或抗体过量皆不形成复合物,因而只在比例合适处形成界线清晰的沉淀物(图12-1)。

图12-1两种抗血清形成的沉淀带示意图(二)平板法此法由Mancini于1965年提出,是目前最常用的简易抗原定量技术,其要点是:将抗体或抗血清混入0.9%琼脂糖内(约50℃),未凝固前倾注成平板,凝固后在琼脂板上打孔(一般直径约3~5mm),孔中加入抗原溶液,放室温或37℃让其向四周扩散,24~48h后可见周围出现沉淀环(图12-2)。

图12-2单向辐射状免疫扩散上排为5个不同的参考中、下排为患者

血清下排右2为一异常病理血清由于试验中抗原向四周扩散,故又称单向辐射状免疫扩散(singleradialimmunodeffusion,SRID)。最后,测量沉淀环的直径或计算环的面积。沉淀环直径或面积的大小与抗原量相关,但不是直线相关,而是对数关系。同时,这种沉淀还与分子量和抗散时间有关。抗原含量与环径的关系有两种计算方法: 1.Mancini曲线适用于大分子抗原和长时间扩散(>48h)的结果处理。使用方格计算纸划线,扩散环直径的平方与抗原浓度呈线性关系(图12-3)。利用公式表示:C/d2=K

图12-3Mancini曲线 T1为1624h;T2为24~48h;T3为48h以上;可见T3为直线,T1为反抛物线式中C=抗原浓度,d=沉淀环直径,K=常数。 2.Fahey曲线这种曲线适用于小分子抗原和较短时间(24h)扩散的结果处理。使用半对数划线,浓度的对数与扩散圈直径之间呈线性关系(图12-4)。用公式表示:log/d=K 式中C=抗原浓度(mg/d),d=沉淀环直径,K =发常数。各种蛋白质只要符合以下3条,几乎皆可用SRID定量测定:①备有仅对某待测抗原的单价特异抗血清;②备有已知含量的标准品;③待测品含量在1.25μg/ml以上(单向扩散技术的敏感度)。现在最常用于临床检测的项目有IgG、IgA、IgM、C3、C4、转铁蛋白、抗胰蛋白酶、糖蛋白和前白蛋白等多种血浆蛋白。在检测标本的同时,用已知含量的标准抗原作5~7个稀释度,同时测量圈的大小(见图12-2)。按扩散时间(Fahey和Mancini法)的不同,取方格纸或对数纸做标准曲线图。单向琼脂免疫扩散法作为抗原的定量方法,其重复性和线性皆是可信赖的,唯敏感度稍差(不能测μg/ml以下含量)。另外,以下影响因素也应注意。 1.抗血清不但要求亲和力强、特异性好、效价高,而且还应注意存放的方法,防止效价下降。 2.标准曲线测定必须同时制作,决不可一次做成,长期应用。 3.测定时必须同时加测质控血清,以保证测量准确性。 4.有时出现扩散圈呈两重沉淀环的双环现象。这是由于出现了不同扩散率、但抗原性相同的两个组分。例如α重链病血清中出现的α重链和正常IgA发生反应,就形成内外两重环(图12-2)。

图12-4Fahey曲线 t1为1624h;t2为2448h;t3为48h以上可见t1为直线,t3为抛物线 5.在单向扩散试验时,有时会出现结果与真实含量不符,这主要出现在Ig测定中。如用单向克隆抗体或用骨髓抗原免疫动物获得的抗血清,都存在结合价单一的现象,若用此作为单向扩散试剂测量正常人的多态性抗原,则抗体相对过剩,使沉淀圈直径变小,测量值降低。 6.测得结果的假阳性升高现象与上面相反,如用多克隆抗体测定单克隆病(M蛋白),则抗原相对过剩(单一抗原决定簇成分),致使沉淀圈呈不相关的扩大,从而造成某一成分的伪性增加。二、双向扩散试验在琼脂内抗原和抗体各自向对方扩散,在最恰当的比例处形成抗原抗体沉淀线,观察这种沉淀线的位置、形状以及对比关系,可作出对抗原或抗体的定性分析。双向扩散也可分为试管法和平板法两种方法。(一)试管法试管法由Oakley首先报道。先在试管中加入含抗体的琼脂,凝固后在中间加一层普通琼脂,冷却后将抗原液体加到上层。放置后,下层的抗体和上层的抗原向中间琼脂层内自由扩散,在抗原与抗体浓度比例恰当处形成沉淀线。此法分析效果与Oudin法相似,在临床检验中罕用。(二)平板法平板法由Ouchterlony首先报道,是抗原抗体鉴定的最基本方法之一。该法的基本步骤是:在琼脂板上相距3~5mm打一对孔,或者打梅花孔、双排孔、三角孔等(图12-5)。在相对的孔中加入抗原或抗体,置室温或37℃18~24h后,凝胶中各自扩散的抗原和抗体可在浓度比例适当处形成可

见的沉淀线。根据沉淀线的形态和位置等可作如下3种分析。 1.抗原或抗体的存在与否及其相对含量的估计沉淀线的形成是根据抗原抗体两者比例所致。沉淀线如靠近抗原孔,则指示抗体含量较大;如靠近抗体孔,则指示着抗原含量较多。不出现沉淀线则表明抗体或抗原过剩。另外,如出现多条沉淀线,则说明抗原和抗体皆不是单一的成分。因此,可用于鉴定抗原或抗体的纯度。

图12-5双扩散各种孔型图 2.抗原或抗体相对分子量的分析抗原或抗体在琼脂内自由扩散,其速度受分子量的影响。分子量小者扩散快,反之则较慢。由于慢者扩散圈小,局部浓度较大,形成的沉淀线弯向分子量大的一方。如若两者分子量相等,则形成。图12-6显示左侧沉淀线抗原分子量大于抗体,右侧沉淀线则抗体大于抗原,中间一条线则为两者相等。抗体多为IgG,分子量约15kD,未知抗原的分子量可做粗略估计。

图12-6抗原抗体相对分子量示意图 3.用于抗原性质的分析两种受检抗原的性质完全相同、部分相同或完全不同。三种情况在双向扩散中表现的基本图形见图12-7。从图12-7可以分析出,左图中两种受检抗原(Ag-a)完全相同,形成一个完全融合的沉淀线;右图中抗体为双价,两种抗原完全不同(Ag-a和Ag-c);中图的抗体为双价,两种抗原(Ag-ab和Ag-ac)皆有相同的a表位,又有不同的b和c表位,所以沉淀线呈部分融合的形状。这种技术作为抗原的分析,是目前免疫化学中最常用的鉴定技术之一。

图12-7三种扩散基本图型 4.用于抗体效价的滴定双向扩散技术是抗血清抗体效价滴定的常规方法。固定抗原的浓度,稀释抗体;或者抗原、抗体双方皆作不同的稀释,经过自由扩散,形成沉淀线。出现沉淀线的最高抗体稀释度为该抗体的效价。第三节免疫电泳技术免疫电泳技术是电泳分析与沉淀反应的结合产物。这种技术有两大优点,一是加快了沉淀反应的速度,二是将某些蛋白组分利用其带电荷的不同而将其分开,再分别与抗体反应,以此作更细微的分析。免疫电泳技术的种类很多,这里仅将常用的技术介绍如下。一、免疫电泳免疫电泳为区带电泳与免疫双向扩散的结合,是由Grabar和Williams(1953)首先报道的。方法是先利用区带电泳技术将不同电荷和分子量的蛋白抗原在琼脂内分离开,然后与电泳方向平行在两侧开槽,加入抗血清。置室温或37℃使两者扩散,各区带蛋白在相应位置与抗体反应形成弧形沉淀线(图12-8)。根据各蛋白所处的电泳位置,可分为白蛋白区、球蛋白α1区、α2区、β区和γ区。各区带常见血浆蛋白见表12-3和图12-9。

图12-8免疫电泳扩散模式图A1b:白蛋白表12-3血浆免疫电泳各区带所含蛋白成分

ALB α1 α2 βγ

白蛋白α1-抗胰蛋白酶触珠蛋白转铁蛋白 IgG

前白蛋白α1-酸糖蛋白铜蓝蛋白 C3a、C3b CRP

α1脂蛋白抗糜蛋白酶 2-巨球蛋白 IgA、IgM、IgD、纤维蛋白原、β1脂蛋白、血凝素

图12-9血浆蛋白各区带位置示意图 PreALB:前白蛋白;HP:触珠蛋白;α1脂蛋白;ALB:白蛋白;TRF:转铁蛋白βLIP:β脂蛋白;AAT:抗胰蛋白酶;AAG:酸糖蛋白;α2M:α2巨球蛋白免疫电泳沉淀线的数目和分辨率受许多因素影响。首先是抗原与抗体的比例,同其它沉淀反应一样,要预测抗体与抗原的最适比;其次是抗血清的抗体谱,一只动物的抗血清往往缺乏某些抗体,如将几只动物或几种动物的抗血清混合使用,则效果更好;电泳条

件,如缓冲液、琼脂和电泳等皆可直接影响沉淀线的分辨率。对于免疫电泳的分析,更重要的是经验的积累,只有多看,多对比分析,才能作出恰当的结论。免疫电泳目前大量应用于纯化抗原和抗体成分的分析及正常和异常体液蛋白的识别等方面。二、对流免疫电泳对流免疫电泳实质上是定向加速度的免疫双扩散技术,其基本原理是:在琼脂板上打两排孔,左侧各孔加入待测抗原,右侧孔内放入相应抗体,抗原在阴极侧,抗体在阳极侧。通电后,带负电荷的抗原泳向阳极抗体侧,而抗体藉电渗作用流向阴极抗原侧,在两者之间或抗体的另一侧(抗原过量时)形成沉淀线(图12-10).

图12-10对流电泳结果示意图①Ag为阳性;②Ag为弱阳性;③Ag为强阳性;④Ag为强阳性 IgG作为蛋白质在电泳中比较特殊,4个亚型有不同的表现。G3和G4与一般蛋白无异,泳向阳极;而G1和G2则因其带电荷少,受电渗的作用力大于电泳,所以被水分子携裹向阴极移动。这就形成了IgG的特殊电泳形式:一部分泳向阳极,另一部分泳向阴极,在抗体孔两侧皆有抗体存在。因此,所谓对流只是部分IgG的电渗作用造成。三、火箭免疫电泳火箭免疫电泳技术又称作单向电泳扩散免疫沉淀试验,它是由单向扩散发展起来的一项定量技术,实质上是加速度的单向扩散。在含抗体的琼脂板一端打一排抗原孔;加入待测标本后,将抗原置阴极端,用横距2~3mA/cm的电流强度进行电泳。抗原泳向阳极,在抗原抗体比例恰当处发生结合沉淀。随着泳动抗原的减少,沉淀逐渐减少,形成峰状的沉淀区,状似火箭(图12-11)。抗体浓度保持不变,峰的高度与抗原量呈正比,用标本中的抗原含量。

图12-11火箭电泳图①②③为标本;④⑤⑥为标准抗原火箭电泳操作时应注意以下几点: 1.所用琼脂可选择无电渗或电渗很小的,否则火箭形状不规则。 2.注意电泳终点时间,如火箭电泳顶部呈不清晰的云雾状或圆形皆提示未达终点。 3.标本数量多时,电泳板应先置电泳槽上,搭桥并开启电源(电流要小)后再加样。否则易形成宽底峰形,使定量不准。 4.作IgG定量时,由于抗原和抗体的性质相同,火箭峰因电渗呈纺缍状。为了纠正这种现象,可用甲醛与IgG上的氨基结合(甲酰化),使本来带两性电荷的IgG变为只带电荷,加快了电泳速度,抵消了电渗作用,而出现伸向阳极的火箭峰。火箭电泳作为抗原定量只能测定μg/ml以上的含量,如低于此水平则难于形成可见的沉淀峰。加入少量125I标记的标准抗原共同电泳,则可在含抗体的琼脂中形成不可见的放射自显影技术。根据自显影火箭峰降低的程度(竞争法)可计算出抗原的浓度。放射免疫自显影技术可测出ng/ml的抗原浓度。四、免疫固定电泳免疫固定电泳(immunofixationelectrophoresis,IFE)是Alper和Johnson(1969)推荐的一项有实用价值的电泳加沉淀反应技术。可用于各种蛋白质的鉴定。该法原理类似免疫电泳,不同之处是将血清直接加于电泳后蛋白质区带表面,或将浸有抗血清的滤纸贴于其上,抗原与对应抗体直接发生沉淀反应,形成的复合物嵌于固相支持物中。将未结合的游离抗原或抗体洗去,则出现被结合固定的某种蛋白。区带电泳支持物选用滤纸、醋纤膜、琼脂或聚丙烯酰胺皆可。免疫固定电泳最常用于M蛋白的鉴定。方法是:先将患者血清或血浆在醋纤膜上或琼脂上作区带电泳(一般作6条标本),达到预定时间后取下,加抗血清,由上而下依次加抗人全血清、抗IgG、抗IgA、抗IgM、抗κ

轻链和抗λ轻链。必要时还可加抗Fab、抗Fc等特殊抗血清。作用30min后洗去游离蛋白质,染色后则可被固定的相应M蛋白成分。

临床免疫学检验 1、免疫:是机体识别和排斥抗原性异物的一种生理功能 2、免疫防御(对外);免疫自稳(防自身免疫病);免疫监视(防肿瘤)。 3、中枢免疫器官:骨髓、胸腺;外周免疫器官:淋巴结、脾脏(最大)、黏膜相关淋巴组织 4、 B 细胞:通过识别膜免疫球蛋白来结合抗原,介导体液免疫;B细胞受体=BCR=mIg 表面标志:膜免疫球蛋白(SmIg)、 Fc 受体、补体受体、EB 病毒受体和小鼠红细胞受体。 成熟 B 细胞: CD19、CD20、 CD21、 CD22 (成熟 B 细胞的 mIg 主要为 mIgM和 mIgD)同时检测 CD5分子,可分为 B1 细胞和 B2 细胞。 B 细胞功能检测方法:溶血空斑形成试验(体液免疫功能)。 5、T 细胞:介导细胞免疫。共同表面标志是 CD3(多链糖蛋白);辅助 T 细胞的标志是 CD4;杀伤 T 细胞的标志是 CD8; T 细胞受体 =TCR。 T 细胞和 NK细胞的共同表面标志是CD2(绵羊红细胞受体); CD3+ CD4+CD8- =辅助性T细胞(Th) CD3+ CD4-CD8+ =细胞毒性T 细胞( Tc 或 CTL)( T 细胞介导的细胞毒试验) CD4+ CD25+ =调节性T细胞(Tr或Treg) T 细胞功能检测:植物血凝素( PHA)刀豆素( CONA)刺激 T 细胞增殖。增殖试验有:形态 法、核素法。 T 细胞亚群的分离:亲和板结合分离法,磁性微球分离法,荧光激活细胞分离仪分离法 *E 花环试验是通过检测SRBC受体而对T 细胞进行计数的一种试验; 6、 NK细胞:具有细胞介导的细胞毒作用。直接杀伤靶细胞(肿瘤细胞和病毒感染的细胞) 表面标志: CD16( ADCC)、 CD56。 测定人 NK细胞活性的靶细胞多用K562 细胞株,而测定小鼠胞株。NK细胞活性则常采 用 YAC-1 细 7、吞噬细胞包括:单核 - 吞噬细胞系统(MPS,表面标志外周血中的单核细胞和组织内的巨噬细胞)和中性粒细胞。CD14,包括骨髓内的前单核细胞、(表达 MHCⅡ类分子) 8、人成熟树突状细胞(DC)(专职抗原呈递功能):表面标志为CD1a、CD11c和CD83。 9、免疫球蛋白可分为分泌型( sIg ,主要存在于体液中,具有抗体功能)及膜型( mIg,作为抗原受体表达于 B 细胞表面,称为膜表面免疫球蛋白) 10、免疫球蛋白按含量多少排序:IgG>IgA>IgM>IgD>IgE五类(按重链恒定区抗原性(CH)排序) 免疫球蛋白含量测定:单向环状免疫扩散法、免疫比浊法。 11、免疫球蛋白的同种型抗原决定簇位于恒定区(CH、CL) 12、抗体由浆细胞产生。抗体分子上VH和 VL(高变区)是抗原结合部位。

抗原抗体反应:是指抗原与相应抗体在体内或体外发生的特异性结合反应。 抗原抗体间的结合力涉及静电引力、范德华力、氢键和疏水作用力,其中疏水作用力最强,它是在水溶液中两个疏水基团相互接触,由于对水分子的排斥而趋向聚集的力。 亲和性(affinity):是指抗体分子上一个抗原结合点与一个相应抗原表位(AD)之间的结合强度,取决于两者空间结构的互补程度。 亲合力(avidity):是指一个完整抗体分子的抗原结合部位与若干相应抗原表位之间的结合强度,它与亲和性、抗体的结合价、抗原的有效AD数目有关。 抗原抗体反应的特点:特异性、可逆性、比例性、阶段性。 带现象(zone phenomenon):一种抗原-抗体反应的现象。在凝集反应或沉淀反应中,由于抗体过剩或抗原过剩,抗原与抗体结合但不能形成大的复合物,从而不出现肉眼可见的反应现象。抗体过量称为前带,抗原过量称为后带。 免疫原(immunogen):是指能诱导机体免疫系统产生特异性抗体或致敏淋巴细胞的抗原。免疫佐剂(immuno adjustvant):简称佐剂,是指某些预先或与抗原同时注入体内,可增强机体对该抗原的免疫应答或改变免疫应答类型的物质。 半抗原(hapten):又称不完全抗原,是指仅具有与抗体结合的能力(抗原性),而单独不能诱导抗体产生(无免疫原性)的物质。当半抗原与蛋白质载体结合后即可成为完全抗原。 载体(carrier):结合后能给予半抗原以免疫原性的物质。 载体效应:初次免疫与再次免疫时,只有使半抗原结合在同一载体上,才能使机体产生对半抗原的免疫应答,该现象称为~。 单克隆抗体(McAB):将单个B细胞分离出来,加以增殖形成一个克隆群落,该B细胞克隆产生的针对单一表位、结构相同、功能均一的抗体,即~。 多克隆抗体(PcAb):天然抗原分子中常含多种不同抗原特异性的抗原表位,以该抗原物质刺激机体免疫系统,体内多个B细胞克隆被激活,产生含有针对不同抗原表位的免疫球蛋白,即~ 基因工程抗体(GEAb):是利用DNA重组及蛋白工程技术,从基因水平对编码抗体的基因进行改造和装配,经导入适当的受体细胞后重新表达的抗体。 杂交瘤技术 【原理】以聚乙二醇(PEG)为细胞融合剂,使免疫后能产生抗体的小鼠脾细胞与能在体外长期繁殖的小鼠骨髓瘤细胞融合产生杂交瘤细胞,通过次黄嘌呤、氨基蝶呤和胸腺嘧啶核苷(HAT)选择性培养基的作用,只让融合成功的杂交瘤细胞生长,经反复的免疫学检测筛选和单个细胞培养(克隆化),最终获得机能产生所需单克隆抗体又能长期体外繁殖的杂交瘤细胞系。将这种细胞扩大培养,接种于小鼠腹腔,可从小鼠腹水中得到高效价的单克隆抗体。(一)小鼠骨髓瘤细胞 理想骨髓瘤细胞的条件:①细胞株稳定,易于传代培养;②细胞株本身不产生免疫球蛋白或细胞因子;③该细胞是HGPRT或TK的缺陷株;④能与B细胞融合成稳定的杂交瘤细胞; ⑤融合率高。 目前最常用的是NS-1和SP2/O细胞株 (二)免疫脾细胞

《临床免疫学与检验》 第一章免疫学概论 一、选择题: 1.机体免疫稳定功能低下,可导致()A.免疫缺陷病B.免疫增殖病 C.自身免疫病D.恶性肿瘤2.免疫监视功能异常可导致() A.超敏反应B.自身免疫病 C.肿瘤D.免疫缺陷病3.在现代免疫学中,免疫的概念是指机体免疫系统具有() A.发现并排除有毒因子的能力 B.识别和排除抗原性异物的能力 C.抵抗并清除传染性因子的能力 D.发现和消除恶变细胞的能力 4.免疫防御、免疫稳定和免疫监视是A.免疫学的三大内容 B.免疫细胞的三大功能 C.免疫器官的三大功能 D.免疫系统的三大功能 5.最早用人痘接种预防天花的国家是()A.中国B.美国 C.英国D.俄罗斯 6.免疫自稳功能是指: A.抑制病原微生物在体内繁殖和扩散 B.防止自身免疫病的发生 C.清除体内病原微生物,防止感染 D.清除体内突变细胞,防止肿瘤发生 E.防止病毒的持续感染 7.人体内最大的免疫器官是: A.胸腺B.骨髓C.脾 D.淋巴结E.法氏囊 8.人类B细胞分化发育成熟的器官是:A.骨髓B.脾C.淋巴结 D.胸腺E.腔上囊 9.免疫应答反应的过程是: A.识别阶段B.活化阶段 C.活化和效应阶段 D.识别和效应阶段 E.识别、活化和效应阶段 10.CD4+T 细胞与CD8+T 细胞数的正常比是: A.2~2.5 B.1.5~2 C.>2.5 D.<0.5 E.0.5~1 11.可非特异直接杀伤靶细胞的是:A.NK 细胞B.TH 细胞 C.Ts 细胞D.Tc 细胞 E.TCRαβ+细胞 12.与抗体包被的红细胞相结合形成EAC 玫瑰花环的物质是: A.CD32 B.CD35 C.CD21 D.CD40 E.CD80 13.T 淋巴细胞与绵羊红细胞结合形成E 花环的分子是: A.CD8 B.CD2 C.CD28 D.CD3 E.CD4 14.新生儿从初乳中获得的Ig主要是:A.IgE B.IgD C.IgG D.SIgA E.IgM 15.具有调理作用的主要Ig是: A.IgA B.IgM C.IgG D.IgD E.IgE 16.Ig 的生物学功能是: A.调理作用B.呈递作用 C.合成分泌细胞因子 D.细胞毒作用 E.参与T淋巴细胞在胸腺内的分化17.介导ADCC 的主要细胞是: A.T 淋巴细胞B.B 淋巴细胞 C.NK 细胞D.中性粒细胞 E .嗜酸性粒细胞

第三章免疫原和抗血清的制备 一、A1 1、不能作为半抗原的载体是 A、牛血清清蛋白 B、牛甲状腺球蛋白 C、多聚赖氨酸 D、绵羊红细胞 E、羧甲基纤维素 2、载体至少连接多少数目以上的半抗原才能有效地产生抗体 A、10 B、20 C、30 D、40 E、50 3、制备人工抗原常用的载体是 A、类毒素 B、人血清白蛋白 C、甲状腺球蛋白 D、牛血清白蛋白 E、内毒素 4、完全弗氏佐剂的成分为 A、羊毛脂 B、液体石蜡 C、BCG D、羊毛脂+液体石蜡 E、羊毛脂+液体石蜡+卡介苗 5、以下具有免疫原性的佐剂是 A、石蜡油 B、羊毛脂 C、磷酸钙 D、卡介苗 E、表面活性剂 6、下列佐剂中具有免疫原性的是 A、脂多糖 B、氢氧化铝 C、石蜡油 D、羊毛脂 E、多聚核苷酸

7、以下哪项不是免疫佐剂的作用 A、增强免疫原性 B、增加抗体的滴度 C、引起迟发型超敏反应 D、增强迟发型超敏反应 E、引起速发型超敏反应 8、免疫接种后易引起局部持久溃疡和形成肉芽肿的佐剂为 A、福氏完全佐剂 B、福氏不完全佐剂 C、细胞因子佐剂 D、内毒素 E、多聚核苷酸 9、下列哪种物质免疫原性最弱 A、多糖 B、蛋白质 C、类脂 D、核酸 E、糖蛋白 10、实验室中需要制备大量免疫血清时,应选用哪种动物 A、马 B、家兔 C、豚鼠 D、鸡 E、小鼠 11、分离亚细胞成分或大分子蛋白质最常用的方法为 A、超速离心法 B、低速离心法 C、高速离心法 D、选择性沉淀法 E、凝胶过滤法 12、与蛋白质载体结合后才具有免疫原性的物质是()。 A、完全抗原 B、TD抗原 C、TI抗原 D、半抗原 E、自身抗原 13、纯化抗原的鉴定方法一般不用 A、凝胶电泳 B、免疫电泳法

单选题 1.ELISA双抗体夹心法最常用于检测:E A.大分子抗体 B.小分子抗体 C.半抗原 D.HLA抗原 E.二价或二价以上抗原 2.ELISA间接法中使用的酶标记物是:D A.酶标半抗原 B.酶标抗原 C.酶标抗体 D.酶标抗抗体 E.酶标抗原抗体复合物 3.ELISA竞争法中,待测管的颜色与标本中抗原、抗体关系是:B A.与抗原或抗体浓度成正比 B.与抗原或抗体浓度成反比 C.与抗原或抗体浓度无平行关系 D.与抗原则成正比,与抗体成反比 E.与抗原成反比,与抗体成正比 4.ELISA最常用的固相载体:C A.聚氯乙烯 B.聚乙烯 C.聚苯乙烯 D.葡聚糖 E.聚丙烯酰胺 5.检查ELISA孔板性能常用:A A.含人IgG的缓冲液 B.含抗人IgG的缓冲液 C.含人IgA的缓冲液 D.含兔IgG的缓冲液 E.含抗人IgA的缓冲液 6.ELISA实验中,包被最常用的缓冲液为:E A.PH6.8的PAS缓冲液 B.PH7.0的柠檬酸盐缓冲液 C.PH7.2的Tris缓冲液 D.PH8.6的巴比妥缓冲液 E.PH9.6的碳酸盐缓冲液 7.ELISA实验中,包被条件最好为:A A.4℃包被24小时或以上 B.37℃包被24小时 C.室温包被6小时 D.0℃包被24小时 E.4℃包被6小时 8.ELISA板孔包被后再行封闭的原因是:B

A.包被液中的蛋白浓度过高 B.包被液中的蛋白浓度偏低 C.包被液中的蛋白质不够纯 D.调节包被后PH值 E.增加板孔吸附力 9.ELISA板孔包被后再行封闭的作用是:D A.调节吸附蛋白浓度 B.调节PH值 C.增加吸附力 D.消除非特异吸附的干扰 E.消除杂质的干扰 10.ELISA实验中,封闭液常用:B A.1~5%牛血清 B.1~5%牛血清白蛋白 C.1~5%马血清 D.1~5%兔血清 E.1~5%兔血清白蛋白 11.HRP辅基在何处有吸收峰:C A.275nm B.300nm C.403nm D.520nm E.660nm 12.ELISA法中HRP应用最多的底物:A A.OPD B.TMB C.ABTS D.4-硝基酚磷酸盐 E.硝基酚半乳糖苷 13.HRP催化OPD(在H2O2存在下)使之呈:B A.蓝色 B.橙红色 C.黄色 D.深褐色 E.棕色 14.ELISA实验中,用AP为标志酶,其底物为:C A.OPD B.TMB C.P-NPP D.H2O2 E.ABTS 15.ELISA实验HRP为标记酶时,其终止剂为:D A.H2O2 B.NaOH

实验报告 课程名称:病原生物学与免疫学实验 指导老师:陈玮__ _____成绩:______________ 实验名称:沉淀反应和补体参与的免疫反应 实验类型:___________同组学生姓名:钟一鸣 1.沉淀反应——双向琼脂扩散试验 【实验原理】 双向扩散是将可溶性抗原和抗体分别加到琼脂板相对应的孔中,两者各自向四周扩散,如果抗体和抗原相对应,则在两者比例适当处形成白色沉淀线。若同时含有若干对抗原抗体系统,因其扩散速度不同,可在琼脂中出现多条沉淀线。观察沉淀线的位置、形状等可对抗原或抗体作出定性分析。本试验常用于检测抗原抗体的纯度,滴定抗体的效价以及用已知抗体(抗原)检测和分析未知抗体(抗原)。临床上用此法检测患者血清中的甲胎球蛋白AFP ,作为原发性肝癌的重要诊断指标。双向扩散实验所需时间较长(24h ),灵敏度不高。 【实验现象】 沉淀线 Ag 对照 Ag 对照 Ag 待测 Ag 待测 Ag 对照 Ab Ab

1).六边形排列孔中,六条沉淀线在抗体孔周围衔接成一个完整的圆形 2).三角形排列孔中,出现两条沉淀线,且二者相交顶端相连 【实验结果】 待测样本AFP阳性,与阳性对照含有浓度基本相同的AFP 【讨论】 1).六边形排列孔中出现完整的圆形,说明阳性对照抗原和待测样本抗原浓度基本接近,使得六个孔中各沉淀线离中央孔的距离接近,围成完整的圆形 2).三角形和六边形排列孔的沉淀线均较接近中央孔,说明待测抗原和阳性对照抗原的浓度略大于抗体浓度。 3).制琼脂板时,不能太薄,且因要打六边形孔,尽量保证边上的孔不能太浅 4).沉淀线不明显可能和抗原抗体浓度以及放置时间有关,放置时间过短则沉淀线不明显,过长则会使已经形成的沉淀线解离或散开而出现假阴性 2.免疫电泳试验——对流免疫电泳试验 【实验原理】 带电的胶体颗粒可在电场中移动,移动的方向与胶体颗粒所带的电荷有关,蛋白质抗原在PH8.6的缓冲液中带负电荷,故由阴极向阳极移动,抗体球蛋白的等电点为PH6-7,故在PH8.6的缓冲液中带负电荷少,且分子较大,移动缓慢,同时因电渗作用,反向阴极移动,于是形成抗原与抗体相对移动的情况,在二者相遇的最适比例处产生白色沉淀。此种在双向免疫扩散的基础上加电泳的方法称为对流免疫电泳。由于抗原、抗体在电场中做定向移动,限制了琼脂双向扩散时抗原、抗体朝各方向自由扩散,因而提高了实验的敏感度,同时缩短试验时间,故可作快速诊断。 【实验现象】 Ag Ab Ab Ag

12、抗体由浆细胞产生。抗体分子上 VH 和VL (高变区)是抗原结合部位。 临床免疫学检验 免疫防御(对外);免疫自稳(防自身免疫病);免疫监视(防肿瘤)。 中枢免疫器官:骨髓、胸腺; 外周 免疫器官:淋巴结、 脾脏(最大 )、黏膜相关淋巴组 B 细胞:通过识别膜免疫球蛋白来结合抗原,介导 体液免疫;B 细胞受体=BCR=mIg 表面标志:膜免疫球蛋白(Smig )、Fc 受体、补体受体、EB 病毒受体和小鼠红细胞受体。 成熟B 细胞:CD19 CD20 CD21 CD22 (成熟B 细胞的 mig 主要为mIgM 和mIgD )同时检 测CD5分子,可分为B1细胞和B2细胞。 B 细胞功能检测方法: 溶血空斑形成试验(体液免疫功能)。 5、T 细胞:介导细胞免疫。共同表面标志是CD3(多链糖蛋白);辅助T 细胞的标志是CD4; 杀伤T 细胞的标志是 CD8 T 细胞受体=TCR T 细胞和NK 细胞的共同表面标志是 CD2(绵羊红细胞受体); CD 外CD4+ CD8-=辅助性T 细胞(Th ) CD 外CD4 CD8+ =细胞毒性T 细胞(Tc 或CTL )( T 细胞介导的细胞毒试验) CD 知CD25^ =调节性T 细胞(Tr 或Treg ) T 细胞功能检测:植物血凝素(PHA )刀豆素(CONA 刺激T 细胞增殖。增殖试验有:形态 法、核素法。 T 细胞亚群的分离: 亲和板结合分离法,磁性微球分离法,荧光激活细胞分离仪分离法 *E 花环试验是通过检测SRBC 受体而对T 细胞进行计数的一种试验; 6、NK 细胞:具有细胞介导的 细胞毒作用。直接杀伤靶细胞(肿瘤细胞和病毒感染的细胞) 表面标志: CD16( ADCC )、 CD56。 测定人NK 细胞活性 的靶细胞多用 K562细胞株,而测定小鼠 NK 细胞活性则常采用 YAC-1细 胞株。 7、吞噬细胞包括:单核-吞噬细胞系统 (MPS 表面标志CD14包括骨髓内的前单核细胞、 外周血中的单核细胞和组织内的巨噬细胞)和中性粒细胞。 (表达MH ffi 类分子) 8、人成熟树突状细胞 (DC (专职抗原呈递功能): 表面标志为CD1a CD11C 和CD83 9、免疫球蛋白可分为分泌型(sig ,主要存在于体液中,具有 抗体功能)及膜型(mIg ,作 为抗原受体 表达于 B 细胞表面,称为膜表面免疫球蛋白) 10、免疫球蛋白按 含量多少排序:lgG > IgA > IgM > IgD > IgE 五类(按重链恒定区抗原性(CH 排序) 免疫球蛋白含量测定:单向环状免疫扩散法、免疫比浊法。 11、免疫球蛋白的同种型抗原决定簇位于 恒定区( CH 、 CL ) 1、 免疫:是机体识别和排斥抗原性异物的一种生理功能 2、 3、 4、

免疫学简介 一、免疫学概念与免疫应答 免疫应答过程:抗原的识别、处理、信息传递、免疫细胞的激活、增值、分化以及产生一系列的免疫效应分子 免疫应答分为识别阶段、活化阶段、效应阶段 1、识别阶段:是巨噬细胞等抗原呈递细胞对外来抗原或自身变性抗原进行识别、摄取、降解和递呈抗原信息给T副主席报及相关淋巴细胞的阶段 2、活化阶段:是T、B淋巴细胞在接受抗原信号后,在一系列免疫分子的参与下,发生活化、增值、分化的阶段。B细胞接受抗原信息分化为浆细胞,T细胞接受抗原刺激和协同刺激双信号后分化为效应细胞 3、效应阶段:是浆细胞分泌特异性抗体,执行体液免疫功能。T细胞中的Th细胞分泌细胞因子等效应分子,T杀伤细胞执行细胞毒效应功能。另外有少量T、B细胞在增值分化后,不直接执行效应功能,而成为记忆细胞 免疫应答效应多为生理性,是机体对外来抗原或自身变性抗原的清楚效应 二、免疫组织与器官 免疫系统由免疫器官、免疫细胞和免疫分子构成 免疫器官按功能不同,分为中枢免疫器官和外周免疫器官。中枢免疫器官是免疫细胞产生、分化和成熟的场所,由骨髓和胸腺组成;外周免疫器官是免疫应答的场所,有淋巴结、脾及扁桃体等组成。单核细胞核淋巴细胞经血液循环及淋巴循环进出于外周淋巴组织及淋巴器官,形成机体免疫系统的免疫网络。 (一)中枢免疫器官 1、骨髓 2、胸腺:是一级淋巴上皮组织,是T细胞发育的重要中枢器官,胸腺由胸腺基质细胞(TSC)和胸腺细胞组成。 (二)外周免疫器官及组织 1、淋巴结:分为皮质区及髓质区。皮质区主要的细胞是B淋巴细胞又称为非胸腺依赖区。淋巴结的中心是髓质区,由淋巴索和淋巴窦组成,淋巴索为之谜聚集的淋巴细胞,包括B 细胞、浆细胞、T细胞及巨噬细胞 淋巴结主要功能:是共淋巴细胞栖息和增值的场所;是适宜于淋巴细胞增值分化发挥免疫应答的基地;是淋巴液运行中监视清除病原体异物的过滤监控站 2、脾:是富含血管的最大外周淋巴器官。 3、黏膜伴随的淋巴组织:有B细胞、T细胞、浆细胞及巨噬细胞,受局部侵入的病原体激活执行固有和适应性的免疫应答,使B淋巴细胞活化分化为浆细胞,产多种Ig类别的看那个题,其中最主要的是IgA及分泌型IgA,执行体液免疫及局部特异免疫作用 (三)淋巴细胞再循环与归巢 三、免疫细胞 (一)淋巴细胞:是免疫系统的主要细胞,包括T细胞、B细胞核NK细胞 1、T细胞外周血中T细胞约占淋巴细胞的70%-75%。 (1)、T细胞受体(TCR):是T细胞特有的表面标志,可表达于所有的成熟T细胞表面。T细胞识别抗原和转导信号是由TCR特异识别MHC分子递呈的抗原肽,CD3分子转导T 细胞活化的第一信号,TCR与CD3分子通过盐桥结合形成稳定的复合物,TCR识别抗原的这一特点构成MHC限制性的基础 (2)簇分化抗原(CD):是区分T淋巴细胞的重要标志,T细胞发育不同阶段的亚群存在

第六章沉淀反应 一、A1 1、免疫比浊实验属于 A、中和反应 B、凝集反应 C、沉淀反应 D、补体结合反应 E、溶血反应 2、对流免疫电泳的原理是 A、单向免疫扩散与电泳相结合的定向加速的免疫扩散技术 B、双向免疫扩散与电泳相结合的定向加速的免疫扩散技术 C、单向免疫扩散与两相反向的规律改变的电流相结合的免疫扩散技术 D、双向免疫扩散与两相反向的规律改变的电流相结合的免疫扩散技术 E、抗原抗体反应与电泳相结合的定向免疫扩散技术的统称 3、免疫固定电泳的英文缩写是 A、ECL B、RIE C、RIA D、IFE E、IEP 4、能够定量测定待检标本的免疫学试验是 A、间接凝集试验 B、协同凝集试验 C、单向扩散试验 D、双向扩散试验 E、对流免疫电泳 5、免疫比浊法对抗体的要求不正确的是 A、特异性强 B、效价高 C、亲和力强 D、使用H型抗体 E、使用R型抗体 6、免疫比浊法的基本原则是 A、反应体系中保持抗原过量 B、反应体系中保持抗体过量 C、反应体系中保持抗原抗体为最适比例 D、抗体特异性强 E、抗体亲和力强

7、直接影响絮状沉淀实验的因素是 A、抗原分子量 B、抗体分子量 C、抗原抗体比例 D、反应体系的PH E、反应体系的例子强度 8、免疫沉淀法目前应用最广、定量比较准确的主要是下列哪种方法 A、免疫比浊法 B、絮状沉淀试验 C、单向扩散试验 D、双向扩散试验 E、棋盘滴定法 9、下列关于免疫浊度测定错误的是 A、免疫浊度测定本质上属于液体内沉淀反应 B、是将现代光学测量仪器与自动化检测系统相结合应用于沉淀反应,可进行液体中微量抗原、抗体及小分子半抗原定量检测 C、当抗原过量时,形成的IC分子小,而且会发生再解离,使浊度反而下降,光散射亦减少,这就是高剂量钩状效应 D、当反应液中抗体过量时,IC的形成随着抗原递增而增加,至抗原、抗体最适比例处达最高峰,这就是经典的海德堡曲线理论 E、免疫比浊法的基本原理就是在反应体系中保持抗原过量,如形成抗体过量则造成测定的准确性降低 10、免疫浊度测定,形成浊度的关键是 A、反应温度 B、PH C、抗原和抗体的比例 D、离子强度 E、抗体的亲和力 11、单向琼脂扩散法是将相应的()。 A、抗体均匀地混入琼脂糖凝胶内制板 B、抗原均匀地混入琼脂糖凝胶内制板 C、补体均匀地混入琼脂糖凝胶内制板 D、抗原抗体复合物均匀地混人琼脂糖凝胶内制板 E、抗原抗体同时均匀地混入琼脂糖凝胶内制板 12、免疫电泳技术的实质是 A、在直流电场作用下的凝胶扩散试验 B、在交流电场作用下的凝胶扩散试验 C、在直流电场作用下的双扩散试验 D、在交流电场作用下的双扩散试验 E、在交流电场作用下的沉淀试验

智慧树知到《临床免疫学检验技术》章节测试答案第一章 1、免疫球蛋白的分类依据是: A.轻链恒定区 B.重链恒定区 C.轻链可变区 D.重链可变区 E.铰链区 正确答案:重链恒定区 2、IgG的补体结合位点位于: A.VH和VL B.CH1和CL C.CH2 D.CH3 E.CH4 正确答案:CH2 3、各种抗体单体分子共有的特性是: A.与靶细胞结合后能介导ADCC作用 B.具有两个完全相同的抗原结合部位 C.轻链与重链以非共价键结合 D.与抗原结合后能激活补体 E.与颗粒性抗原结合后能介导调理作用

正确答案:具有两个完全相同的抗原结合部位 4、以下哪种技术极大提高了免疫学检测的特异性? A.标记技术; B.单克隆抗体技术; C.计算机技术; D.分子生物学技术; E.细胞培养技术。 正确答案:标记技术; 5、最早用于标记免疫测定的标记物是 A.荧光素 B.放射性核素 C.酶 D.化学放光物质 E.胶体金 正确答案:荧光素 6、抗体的基本单位是: A.由2条不同重链和2条不同轻链组成的多肽链结构 B.由1条重链和1条轻链组成的二肽链结构 C.由2条相同的重链和2条相同的轻链组成的四肽链结构 D.由2条相同重链和2条不同轻链组成的多肽链结构 E.由4条相同的肽链组成的四肽链结构 正确答案:由2条相同的重链和2条相同的轻链组成的四肽链结构

7、木瓜蛋白酶能将抗体水解成: A.Fab和Fc B.F(ab’)2和Fc C.Fab和pFc’ D.Fab’和pFc’ E.F(ab’)2和pFc’ 正确答案:Fab和Fc 8、抗体中与抗原表位互补结合的部位: A.仅重链可变区 B.仅轻链可变区 C.重链恒定区 D.轻链恒定区 E.重链和轻链的高变区 正确答案:重链和轻链的高变区 9、血清中含量最高的抗体是: A.IgG B.IgM C.IgA D.IgD E.IgE 正确答案:IgG 10、机体再次免疫应答的主要抗体是:

临床免疫学检验 一、免疫球蛋白检测 ?概念:免疫球蛋白(Ig)是指具有抗体活性或化学结构与抗体相似的球蛋白统称。由浆细胞产生,存在于机体的血液、体液、外分泌液和某些细胞的膜上。 (一)分类 ?按重链性质分:IgG、IgA、IgM、IgD 、IgE、IgG ?于出生后三个月开始合成,3—5岁接近成人水平。IG是血液中含量最高的Ig,占血清总Ig的75%—80%,是抗感染的主要抗体。是唯一能通过胎盘的抗体。 IgA:分为分泌型和血清型,分泌型的合成和分泌部位在肠道、呼吸道、乳腺、唾液腺和泪腺,血清型占总Ig的10—20%。IgM:是分子量最大的Ig。占血清Ig的5-10%。是个体发育过程中最早出现的抗体,在胚胎发育晚期的胎儿即能产生IgM。在机体受抗原刺激后,是最先产生的抗体。IgM是血管内抗感染的主要抗体。 IgE:是正常人血清中含量最少的Ig。约0.1—0.9mg/L。占总血清Ig的0.02%,为亲细胞抗体。参与Ⅰ型超敏反应,与变态反应、寄生虫病及皮肤过敏有关。 (四)临床意义 ⒈免疫球蛋白增高 ?(1)单克隆免疫球蛋白增高(M蛋白血症) IgG、IgA 、IgD 或IgE增高。见于:多发性骨髓瘤、巨球蛋白血症.淋巴样异常增生性疾病等。 ?(2)多克隆免疫球蛋白增高 ?①感染:特别是慢性感染如细菌、寄生虫、螺旋体感染,IgG、IgM增高 ②自身免疫性疾病:SLE以IgG、IgA或IgG、IgM增高多见,类风关以IgM增高为主 ③慢性肝病:IgG、IgA 、IgM可增高,慢活肝IgG、IgM 增高明显

⑶IgD增高:见于IgD型多发性骨髓瘤、妊娠末期、大量吸烟者 ?⑷IgE增高:见于IgE型多发性骨髓瘤、变态反应性疾病、寄生虫病及皮肤过敏、急慢肝、肾综 ⒉免疫球蛋白减少 IgG<6.0g/L,IgM、IgA<0.4g/L (1)先天性:见于先天性无丙种球蛋白血症、先天无胸腺症?(2)获得性:见于大量蛋白丢失性疾病:肾综、剥脱性皮炎中毒性骨髓病、白血病、淋巴网状系统肿瘤:淋巴瘤、霍奇金病 长期使用免疫抑制剂 ⑶Ig减少易引起反复感染 ?IgG缺乏:易患化脓性感染 ?IgM 缺乏:易患革兰氏性阴败血症 ?IgA缺乏:易患呼吸道感染 二、血清M蛋白检测 ?M蛋白是一种单克隆B淋巴细胞异常增殖时产生的,具有相同结构和电泳迁移率的免疫球蛋白分子或其分子片段。 M蛋白检测的临床意义 ?多发性骨髓瘤 ?巨球蛋白血症 ?重链病:α型、γ型、μ型 ?半分子病:一条重链+一条轻链 ?恶性淋巴瘤 ?良性M蛋白血症

免疫学和免疫学检验:沉淀反应 沉淀反应(precipetaiton)是可溶性抗原与相应抗体特异性结合所出现的反。早在1897年Kraus就发现,细菌培养液与相应抗血清混合时可发生 沉淀反应(precipetaiton)是可溶性抗原与相应抗体特异性结合所出现的反。早在1897年Kraus就发现,细菌培养液与相应抗血清混合时可发生沉淀反应。1905年Bechhold把抗体放在明胶中,将抗原加于其中,发现沉淀反应可在凝胶中进行。Oudin(1946)报告了试管免疫扩散技术,Mancini(1965)提出单向免疫扩散技术,使定性免疫试验向定量化发展。另一方面,免疫浊度法的出现,使沉淀反应达到快速、微量、自动化的新阶段。沉淀反应分两个阶段,第一阶段发生抗原抗体特异性结合,第二阶段形成可见的免疫复合物(参见第九章)。经典的沉淀反应在第二阶段观察或测量沉淀线或沉淀环等来判定结果,称为终点法;而快速免疫浊度法则在第一阶段测定免疫复合物形成的速率,称为速率法。现代免疫技术(如各种标记免疫技术)多是在沉淀反应的基础上建立起来的,因此沉淀反应是免疫学方法的核心技术。第一节液体内沉淀试验一、絮状沉淀试 验絮状沉淀试验为历史较久,又较有用的方法。该法要点是:将抗原与抗体溶液混合在一起,在电解质存在下,抗原与抗体结合,形成絮状沉淀物。这种沉淀试验受到抗原和抗体比例的直接影响,因而产生了两种最适比例的基本测定方法。(一)抗原稀释法抗原稀释法(Dean-Webb法)是将可溶性抗原作一系列稀释,与恒定浓度的抗血清等量混合,置室温或37℃反应后,产生的沉淀物随抗原的变化而不同。表12-1系以牛血清白蛋白为例的实验结果。表12-1Dean-Webb定量沉淀试验 管号抗原抗体总沉淀量反应过剩物抗原沉淀量抗体沉淀量沉淀中Ab/Ag 1 0.003 0.68 0.093 Ab 0.003 0.090 30.0 2 0.005 0.68 0.145 Ab 0.005 0.140 28.0 3 0.011 0.68 0.249 Ab 0.011 0.238 21.7 4 0.021 0.68 0.422 Ab 0.021 0.401 19.1 5 0.032 0.68 0.571 Ab 0.032 0.539 16.8 6 0.043 0.68 0.734 - 0.043 0.691 16.1 7 0.064 0.68 0.720 Ab --- 8 0.085 0.68 0.601 Ag --- 9 0.171 0.68 0.464 Ag --- 10 0.341 0.68 0.368 Ag ---单位:mmol/L 从表12-1可以看出,1~5管为抗体过剩管,7~10管为抗原过剩管,唯第6管沉淀物最多,两者之比为16:1,即最适比。(二)抗体稀释法(Ramon)法本法采用恒定的抗原量与不同程度稀释的抗体反应,计算结果同上法,得出的是抗体结合价和最适比。现今,为了取得抗原与抗体的最佳比例,已将以上两法相结合,即抗原和抗体同时稀释,称为棋盘格法(亦称方阵法),找出最佳配比。举例见表12-2。表12-2方阵最适比测定 抗体稀释度抗原稀释度 1/10 1/20 1/40 1/80 1/160 1/320 1/640 1/12 对照 1/5 ++++++++++++± --

临床免疫学检验试题 一、选择(每题1分) 1、下列疾病中临床的诊断与治疗需要免疫学检验:() A. SLE B. 哮喘 D. 类风湿性关节炎 C. 肿瘤 E. 以上都是 2、目前临床检测M蛋白的最有效免疫学检测方法是:() A.ELISA法 B.免疫固定电泳 C.补体结合试验 D.混合淋巴细胞培养 E.以上都可以 3、下列与血清M蛋白增加的疾病是:() A.多发性骨髓瘤 B.重链病 C.轻链病 D.恶性淋巴瘤 E.以上都是 4、下列选择的肿瘤相关抗原标志中针对前列腺增生或肿瘤的是:() A.AFP B.CEA C.PSA D.NEC E.上述都不是 5、下列疾病中其发病机制属Ⅰ型超敏反应的是:() A.结核病 B.ABO溶血 C.肾小球肾炎 D.花粉症 E.以上都是 二、填空(每空格1分) 1、临床选择肿瘤标志物监测的两项主要原则是,相关性的指标()应用,针对出现的阳性指标可以()观察。

2、目前临床免疫学检测的主要自身抗体有(),()和()等。 3、机体的免疫学功能主要包括两大部分,即()和()。 三、名词解释(第1题2分,第二题3分) 1、肿瘤标志物 2、M蛋白 参考答案: 一、选择题:1. E 2. B 3. E 4. C 5. D 二、填空题:1、联合,动态/跟踪2、抗细胞核抗体,抗细胞浆成分抗体,类风湿因子或抗组织细胞抗体二、名词解释:1、肿瘤标志物是指肿瘤细胞所产生或分泌的某种蛋白质,它们的出现与肿瘤的存在和发 展有密切的关系。 2、M蛋白是一种异常的免疫球蛋白。由一种单克隆B淋巴细胞异常增殖而产生的,它们 的结构或分子特性等与相应的免疫球蛋白相似,但不具有抗体活性功能。 1. 沉淀反应第一阶段:抗原抗体特异性结合、几秒钟至几分钟内即完成、可用散射比浊测定反应结果; 2. 采用试管凝集试验方法的实验有:肥达氏试验、外斐试验、输血交叉配血试验; 3. 正向间接凝集试验是用已知抗原检测相应抗体、临床是主要用于检测自身免疫病患者抗体; 4. 循环免疫复合物的检测是诊断自身免疫性疾病的辅助指标; 5. 待测孔最后显示的颜色深浅与标本中的待测抗原或抗体呈正相关的是:双抗体夹心法、双位点一步法、间接法测抗体; 6. 凝集反应是颗粒性抗原与相应抗体在适当电解质存在下形成肉眼可见的凝集现象; 7. 用已知抗体检测抗原的方法有:ELISA(夹心法)、免疫荧光技术(直接法和间接法); 8. 外斐试验原理:变形杆菌属中的某些特殊菌株如X19、X2、XK的菌体抗原与某些立克次体有共同抗原成分,可代替立克次体作为抗原与某些立克次体病串者血清作凝集反应,以辅助诊

临床医学检验(临床免疫学)高级职称试题及答案所含题型:单选题、多选题、案例分析题 一、单选题 1.CH50试验中,一个CH50U是指( ) A.引起50%溶血所需要的最小补体量 B.引起100%溶血所需要的最小补体量 C.引起50%溶血所需补体的最高稀释倍数 D.引起100%溶血所需补体的最高稀释倍数 E.以上均不对 答案:A 2.下列关于补体活化的MBL途径的描述,错误的是( ) A.激活起始于急性期蛋白产生前 B.MASP具有与活化的C1q同样的生物学活性 C.C3转化酶是C4b2b D.参与非特异性免疫,在感染的早期发挥作用 E.C反应蛋白可激活C1q 答案:A 3.B细胞膜表面主要Ig是( ) A.IgG和IgA B.IgA和IgM C.IgD和IgM D.IgD和IgE E.IgG和IgM 答案:C 4.下列哪项为非抗原特异性循环免疫复合物的抗球蛋白检测技术( ) A.PEG比浊法 B.C1q固相法 C.mRF凝胶扩散试验 D.Raji细胞法 E.超速离心法 答案:C 5.3~6个月婴儿易患呼吸道感染主要是因为哪类Ig不足( ) A.IgG B.IgM C.SIgA D.IgD E.IgE 答案:C 6.识别抗原抗体复合物的补体是( ) A.C1q B.C1r C.C1s D.C2 E.C1qrs 答案:E 7.补体蛋白约占人体血清总蛋白的( ) A.2% B.5% C.10% D.15% E.25% 答案:C 8.具有刺激肥大细胞脱颗粒、释放组胺的补体裂解片段是( )

C.C5b D.C4b E.C2a 答案:A 9.下列CH50不降低的疾病是( ) A.急性炎症 B.SLE活动期 C.RA D.严重肝病 E.亚急性细菌性心内膜炎 答案:A 10.Raji细胞是( ) A.由淋巴瘤患者分离建立的K细胞株 B.由淋巴瘤患者分离建立的B细胞株 C.由宫颈癌患者分离建立的B细胞株 D.由淋巴瘤患者分离建立的NK细胞株 E.由淋巴瘤患者分离建立的T细胞株 答案:B 11.能抑制C1r和C1s酶活性的物质是( ) A.C8bp B.DAF C.C1INH D.S蛋白 E.C4bp 答案:C 12.IgA、IgD和IgE不能与C1q结合的原因是( ) A.分子结构简单 B.Fc段无补体结合点 C.Fab段结构与补体相差甚远 D.VH无补体结合点 E.VL无补体结合点 答案:B 13.Ig分子的基本结构是( ) A.由两条相同的重链和两条相同的轻链组成的四肽链结构 B.由两条重链和两条轻链组成的四肽链结构 C.由一条重链和一条轻链组成的二肽链结构 D.由一条重链和两条轻链组成的三肽链结构 E.由一条重链和三条轻链组成的四肽链结构 答案:A 14.mRF与下列物质的亲和力的程度应是( ) A.对IC、聚合IgG很低,对变性IgG很高, B.对IC、变性IgG及聚合IgG均很高 C.对IC及变性IgG很低,对聚合IgG很高 D.对IC很高,对变性IgG及聚合IgG很低 E.对IC、变性IgG及聚合IgG很低 答案:B 15.下列哪种补体成分在激活效应的放大作用中起重要作用( ) A.C1 B.C2 C.C3 D.C4

临床免疫学检验技术名词解释、问答部分 名词解释 1.Antigen and antibody reaction(抗原抗体反应):是指抗原与相应抗体之间所发生的特异性 结合反应。它既可以发生在体内,也可以发生在体外。 2.Zone of equivalence(等价带):抗原抗体反应曲线的高峰部分是抗原抗体分子比例合适的范 围,成为抗原抗体反应的等价带。在此范围内,抗原抗体充分结合,沉淀物形成快而多。3.McAb:monoclonal antibody:单克隆抗体:是指仅识别单一抗原表位的B杂交瘤细胞产 生的同源抗体,具有特异性强、效价高、生物活性单一、理化性状高度均一等特点。 4.PcAb:polyclonal antibody:多克隆抗体:含有多个抗原表位的抗原物质刺激机体免疫系 统时,体内多个B细胞克隆可被活化,产生的抗体为多克隆抗体。 5.Genetic engineeling antibody:基因工程抗体:是指应用DNA重组及蛋白质工程技术对编码抗 体的基因按不同的需要进行改造和装配,经导入适当的受体细胞后重新表达的抗体,主要包括人源化抗体、小分子抗体、双价特异性抗体和抗体融合蛋白等类型。 6.Adjuvant:佐剂:是指先于抗原或与抗原一起注入机体,能够增强机体对该抗原的免疫应答 或改变免疫应答类型的物质。 7.滴度(效价):血清标本进行一系列倍比稀释后进行反应,以出现明显凝集反应的血清最高稀释 度、即滴度。 8.凝集反应:是指细菌或红细胞等颗粒性抗原与相应抗体在适当条件下结合形成的凝集现象。现 也指颗粒性抗原或抗体与相应抗体或抗原的反应。 9.Precipitation:沉淀反应:是指可溶性的抗原和抗体特异性结合后,所形成的复合物以沉淀 的形式出现。 10.Fluorescence dyked:荧光淬灭:指荧光分子在某些理化作用下,荧光分子的辐射能力 受到激发光较长时间的照射后会减弱的现象。 11.Stokes位移:相同电子跃迁在吸收光谱和发射光谱(如荧光光谱)中最强波长间的差。。 12.Blocking:封闭:是指在抗原或抗体包被ELISA板后,用1%-5%牛血清白蛋白或5%-20%小牛 血清等在包被,以防止非特异性吸附。 13.Coating:包被:是指将抗原或抗体固相化的过程。 14.ELISA:是以酶作为指示物,以抗原抗体免疫反应为基础的固相吸附测定方法。 15.Chemiluminescence immunoassay,CLIA化学发光免疫技术: 化学发光免疫技术是将化学发 光分析和免疫反应相结合而建立的一种新的免疫分析技术。该方法不仅具有发光分析的高灵敏度和抗原抗体反应的高度特异性,而且还具有分离简便,可以实现自动化分析的特点。 16.Luminescence:发光: 是指分子或原子中的电子吸收能量后,由基态跃迁到激发态,然后回 到基态,并释放光子的过程。 17.1avidin:亲和素:亲和素亦称抗生物素蛋白、卵白素,是从卵蛋白中提取的一种由4 个相同亚 基组成的碱性糖蛋白,每个亲和素能结合4 个分子的生物素。 18.Gold labeled immunoassay:免疫金标记技术: 是指利用胶体金颗粒标记特异性蛋白,当 这些标记物在相应的配体处于大量聚集时,肉眼可见红色或粉红色斑点,从而进行定性或半定量检测。 19.Immunohistochemistry technique:免疫组化技术: 指在组织细胞原位通过抗原抗体反应和组 织化学的呈色反应,借助可见的标记物,对相应抗原或抗体进行定位、定性和定量检测的一种免疫检验方法。 20.PBMC(外周血单个核细胞):主要指淋巴细胞和单核细胞,是免疫学实验中最常用的细胞群, 也是进行T细胞和B细胞分离纯化的重要环节。 21.Hemolytic plaque assay:溶血空斑试验:一种定量检测特异性抗体生成细胞的试验。即将抗 体生成细胞和红细胞混合于凝胶薄层中,抗体生成细胞所释出的抗体与周围红细胞结合,在补体作用下形成溶血空斑,从而进行定量计数。

医学检验免疫学检验归纳 总结 -标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

三大免疫结合反应 直接凝集反应玻片凝集反应 试管凝集反应 间接凝集反应间接血凝试验 胶乳凝集试验 凝集反应 P47 明胶凝集试验 自身细胞凝集试验 抗球蛋白试验直接coombs试验(RBC膜上的不完全抗原) 间接coombs试验(血清中的游离抗原) 液体内沉淀试验絮状沉淀试验抗原稀释法 抗体稀释法 方针滴定法 免疫浊度测定 沉淀反应凝胶内沉淀试验单向扩散试验 双向扩散试验 免疫电泳技术对流免疫电泳 CIEP 火箭免疫电泳RIE 免疫电泳IEP 免疫固定电泳 交叉免疫电泳 三大标记技术 一、放射免疫:放射免疫:

免疫放射: 二、荧光免疫技术P81 荧时间分辨荧光免疫测定(方法)双抗体夹心法 光 免固相抗体竞争法 疫 分固相抗原竞争法 析 类 型 荧光偏振免疫测定测定 荧光酶免疫测定(方法)双抗体夹心法 双抗原夹心法 固相抗原竞争法 三、酶免疫技术 P95 酶免疫技术分类均相酶免疫测定 EMIT 克隆酶测定分析 异相酶免疫测定异相液相酶免疫测定 固相酶免疫测定 酶联免疫吸附试验ELISA (方法)Ab 双抗体夹心法 双位点一步法 竞争法 Ag 间接法 双抗体夹心法 竞争法 捕获法 其他标记技术 化学发光免疫分析技术 CLIA 直接化学发光免疫分析CLIA P109 类型化学发光酶免疫分析CLEIA 电化学发光免疫分析ECLIA 生物素,亲和素放大技术 固相膜免疫测定试验IFA

免疫层析试验 ICA 膜免疫测定的种类斑点酶免疫吸附试验 DOT-ELISE 酶联免疫斑点试验 ELISPOT 免疫印迹法 IBT/EITB 放射免疫浊度试验 RIPA 免疫细胞 1、分离方法外周血单个核细胞分离 PBMC P161 淋巴细胞分离贴壁粘附法 吸附柱滤过法 磁铁吸引法 Percoll分离液法 T细胞和B 细胞的分离 E花环沉降法 尼龙毛柱分离法 T细胞亚群分离亲和板结合分离法 磁性微球分离法 荧光激法细胞分离仪分离法 2、免疫细胞表面标志的检测方法抗体致敏细胞花环法 P174 免疫细胞化学法 免疫荧光法 FCM 3、功能检测 T 细胞增殖试验方法形态学 P178 3H-TdR掺入法 淋巴细胞 T细胞 MTT比色法 CFSE(活细胞染料) T细胞分泌功能检测 T细胞介导的细胞毒性试验 体内试验 B细胞:B细胞增殖试验、溶血空斑实验、ELISPOT、体内试验 NK细胞:.......... 吞噬细胞...............