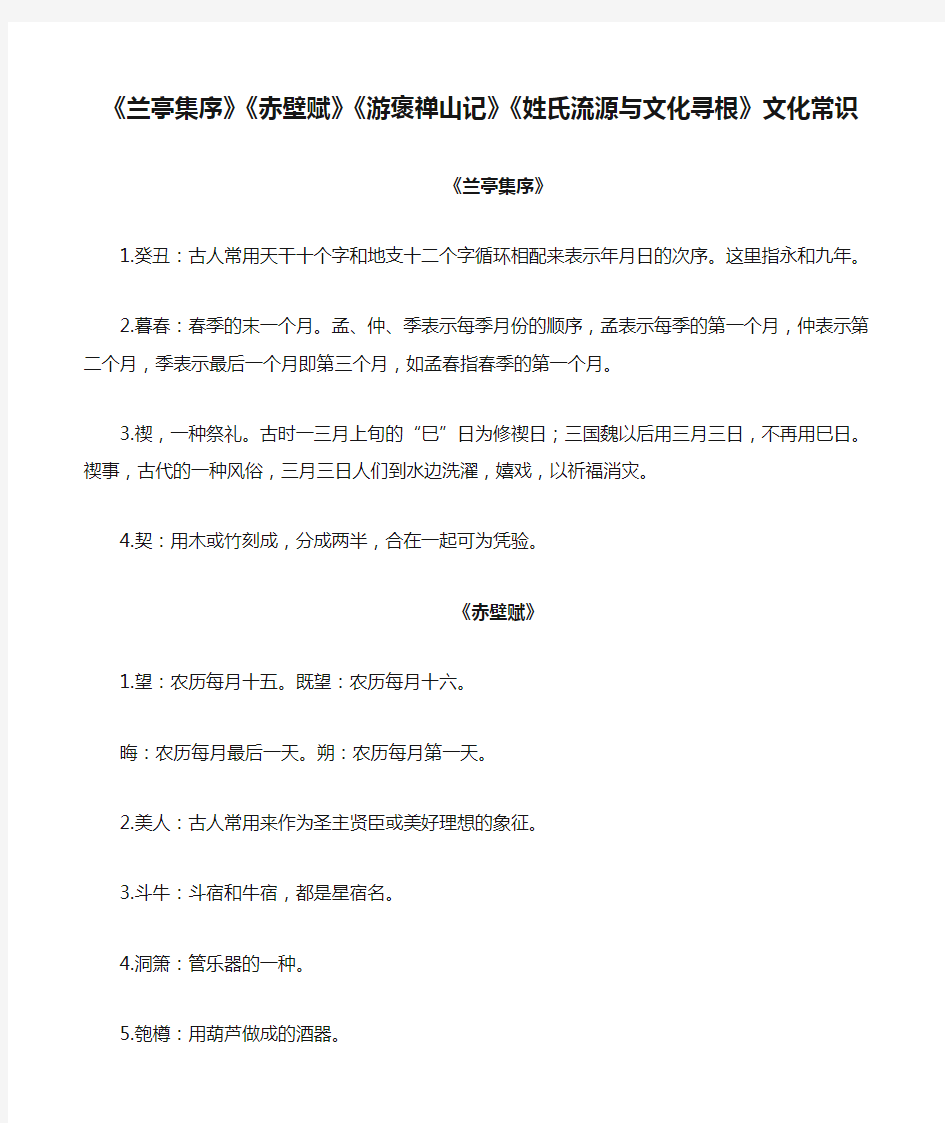

《兰亭集序》《赤壁赋》《游褒禅山记》《姓氏流源与文化寻根》文化常识

《兰亭集序》

1.癸丑:古人常用天干十个字和地支十二个字循环相配来表示年月日的次序。这里指永和九年。

2.暮春:春季的末一个月。孟、仲、季表示每季月份的顺序,孟表示每季的第一个月,仲表示第二个月,季表示最后一个月即第三个月,如孟春指春季的第一个月。

3.禊,一种祭礼。古时一三月上旬的“巳”日为修禊日;三国魏以后用三月三日,不再用巳日。禊事,古代的一种风俗,三月三日人们到水边洗濯,嬉戏,以祈福消灾。

4.契:用木或竹刻成,分成两半,合在一起可为凭验。

《赤壁赋》

1.望:农历每月十五。既望:农历每月十六。

晦:农历每月最后一天。朔:农历每月第一天。

2.美人:古人常用来作为圣主贤臣或美好理想的象征。

3.斗牛:斗宿和牛宿,都是星宿名。

4.洞箫:管乐器的一种。

5.匏樽:用葫芦做成的酒器。

6.蜉蝣:一种小飞虫,夏秋之交生在水边,生存期很短,古人说它朝生暮死。

7.苏轼、苏洵、苏辙,均以文学名世,世称“三苏”;与汉末“三曹父子”(曹操、曹丕、曹植)齐名。在书法方面成就极大,苏轼与黄庭坚、米芾、蔡襄并称“宋四家”。

8.赋始于战国,盛行于汉。介于诗歌和散文之间,是一种形式比较自由的文体。它主要有三个特点:

(1)句式上以四、六字句为主,并追求骈偶;

(2)语音上要求声律谐协;

(3)文辞上讲究藻饰和用典。多采用问答形式和铺陈手法。赋,除了它的源头楚辞阶段外,经历了汉赋、骈赋、律赋、文赋几个阶段。

《游褒禅山记》

1.浮图:也作“浮屠”“佛图”,本意是佛或佛教徒,也指和尚、佛塔。

2.阴阳:山南水北为阳,山北水南为阴。我国许多地名与此有关,如“江阴”、“淮阴”、“汉阳”、“汉阴”、“华阴”“河阳”等。《愚公移山》:“指通豫南,达于汉阴。”“汉阴”指汉水南面。《登泰山记》:“泰山之阳,汶水西流;其阴,济水东流。”《游褒禅山记》:“所谓华阳洞者,以其乃华山之阳名之也。”

3.王安石与“韩愈、柳宗元、欧阳修、苏洵、苏轼、苏辙、曾巩”,并称“唐宋八大家”。

《姓氏流源与文化寻根》

1.上古时期,姓氏有别。姓的偏旁为“女”,反映初民时期母系氏族社会的特点,只知有母,不知有父,只有通过不同的姓来区分不同的部落。

2.夏商周三代,姓氏一分为二,贵族男子称氏,贱者有名无氏。称姓是为了区别婚姻,避免同姓通婚。

3.夏商周三代,常以封地名、国名、官职名、居住地、职业技艺及祖先的字为氏。

4.秦汉时代,姓氏合二为一,而一般的老百姓只有名,不配有氏。

第三单元DISANDANYUAN 8兰亭集序 课后篇巩固提升 随堂演练 一、课文精读 阅读下面的文字,完成第1~4题。 永和九年,岁.在癸丑,暮春之初,会于会稽山阴之兰亭,修禊事也。群贤毕至,少长咸集。此地有崇山峻岭,茂林修竹,又有清流激湍,映带左右,引以为流觞曲水,列坐其次。虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情。 是日也,天朗气清,惠风和畅。仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极.视听之娱,信可乐也。 夫人之相与,俯仰一世。或取诸怀抱,悟言一室之内;或因寄所托,放浪形骸之外。虽趣舍万殊,静躁不同,当其欣于所遇,暂.得于己,快然自足,不知老之将至;及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣。向之所欣,俯仰之间,已为陈迹,犹不能不以之兴怀,况修短随化,终期于尽!古人云:“死生亦大矣。”岂不痛哉! 每览昔人兴感之由.,若合一契,未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀。固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。后之视今,亦犹今之视昔,悲夫!故列叙时人,录其所述,虽世殊事异,所以兴怀,其致一也。后之览者,亦将有感于斯文。 1.对下列加点词的解释不正确的一项是() A.永和九年,岁.在癸丑岁:时间。 B.足以极.视听之娱极:穷尽。 C.暂.得于己,快然自足暂:一时。 D.每览昔人兴感之由.由:经过。 项,“由”,原因。 2.下列对文中有关词语含义的理解,不正确的一项是() A.“癸丑”,是我国古代干支纪年法之一,顺序为第50个。前一位是壬子,后一位是甲寅。 B.“暮春”,春天的最后一个月,即阴历三月,也是古人所说的“孟春”“仲春”“季春”中的“季春”。 C.“修禊”,古代夏历三月下旬的巳日,在水滨聚会宴饮,以祈福消灾。后泛指在水边宴集。 ”,“彭”即彭祖,活了八百岁,是古代传说中的长寿之人;“殇”,未成年而死去的人。 项,“三月下旬”应为“三月上旬”。 3.下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是() A.本文虽是书序,作者却借题发挥,从游宴活动谈到了他的生死观,并表达了对生命的价值和意义的探求。 B.在生死观方面,作者感到人事在变,历史在发展,由盛到衰、由生到死都是必然的,因此,要及时行乐。 C.本文语言或骈或散,骈散间行,各得其长;不尚华丽辞藻,不重典故堆砌,文笔洗练,自然有致。 D.综观全文,作者时喜时悲,行文也随其感情的变化由平静而激荡,再由激荡而平静,具有波澜起伏之美。 项,“因此,要及时行乐”的说法有误。王羲之赞同古人所说“死生亦大矣”的观点,并且认为“一死生为虚诞,齐彭殇为妄作”。王羲之只感慨了人生的短暂,并没有由此得出“及时行乐”的说法。

《游褒禅山记》教学设计 《游褒禅山记》是必修二第三单元中第三篇课文,本单元为古代山水游记类散文,作品多以作者游玩经历中所见所感综述成文,由于散文故事情节性弱行文恣意洒脱加之对文言的厌烦恐惧心理使得高一学生对游记类散文敬而远之。有效地引导学生从思辨的角度深入文本,体会景中蕴含的情感与哲理,感悟文章严谨的行文与作者高尚的情操对培养学生综合思辨能力提高文言阅读兴趣大有裨益。 【三维目标】 (一)知识与技能 1.了解王安石及其作品的有关常识。 2.掌握重要文言字词及文言现象。 (二)过程与方法 1.利用注释、工具书疏通文字,教师进行点拨、解难。 2.通过学生合作教师引导,理解作者“有志”“尽吾志”的观点。 3.重视诵读,落实背诵要求,联系学习过的实词的意义和用法,温故知新。 (三)情感态度与价值观 学习作者“尽吾志”和做学问“不可不深思而慎取”的治学态度,明白其借鉴意义。 【教学重难点】 1、理清文章思路 2、学习文章“因事见理”的写作手法 3、学会用质疑批判的目光看待问题 【教学课时】:2课时 【教学过程】 一、导入新课——人生若只如初见 “水是眼波横,山是眉峰聚”,“登山则情满于山,观海则意溢于海”,灵

动的山山水水给了我们飞扬的思绪和无尽的感慨。被誉为“十一世纪的革命家”的王安石在游褒禅山时有什么样的发现与收获呢,带着问题怀着期待让我们一起走进《游褒禅山记》。 二、疏通文本——字斟句酌为哪般 1、齐读文章,纠正易错字音 2、整体感知文章,梳理文章脉络 游山——游洞——感叹——感悟——补记 3、通过导学案检测学生对重要实词虚词掌握情况,对学生不懂的实 词采取生问生答的抢答模式 4、教师总结“其”的用法 三质疑探究——奇文共赏疑义相析 1、为什么说《游褒禅山记》不是“合格”的游记散文? (设计思路:在题解中介绍游记类文体并分析游记类问题的特征后,不难发现文章“即事说理”的特点,让学生学会用批判性的思维去分析文本,为后面深入分析文本做准备。) 预设:其一,文章山水描摹过少 其二,作者半途而废未得风景 其三,议大于叙文体不符 2、王安石在山道旁看到什么?表现出王安石什么特点? (设计思路:让学生抓住文本,深入分析文本,体会作者情感态度) 预设:有碑仆道,其文漫灭,表现出王安石细心谨慎的特点

最新文件---------------- 仅供参考--------------------已改成-----------word文本 --------------------- 方便更改 赠人玫瑰,手留余香。 游褒禅山记 【重点列表】 重点名称重要指数 重点1古今异义词☆☆☆☆☆ 重点3文言虚词☆☆☆☆☆ 重点4 文意理解☆☆☆☆☆ 重点1:古今异义词 【要点解读】 当阅读古诗文遇到与现代汉语同形的双音节词语时,学生容易混淆它们的古今词义。他们之所以会混淆古今同形异义的双音节词语,主要是因为这些古汉语词汇中的双音节词语与现代汉语的书写形式一模一样,看到它们马上联想到它的现代汉语的词语常用义,用现代汉语的意思来诠释,从而偏离了古汉语的词义。当阅读古诗文遇到这类词语时,如不稍作辨析,易混淆古今词义,造成误解,从而偏离文意,不能准确理解文章内容。对于容易混淆的古今同形异义的双音节词语,如能教学生掌握一定的方法辨析它们,不仅有利于学生确切地理解句意和文意,也有利于提高学生的古诗文阅读能力。 【考向】古今异义词 【例题】解释下列句中加点词语的古义。 (1)比好游者尚不能十一 .. 今义:数字,十一古义:________________

(2)而世之奇伟、瑰怪、非常 ..之观 今义:程度副词,很古义:________________ (3)此所以学者 ..不可以不深思而慎取之也 今义:指在某一领域有所建树的人。古义:________________ (4)然视其左右 ..,来而记之者已少 今义:左和右两方面、支配、表示概数等。古义:________________ (5)至于 ..幽暗昏惑而无物以相之。 今义:表示另提一事或达到某种程度。古义: 【名师点睛】 任何事物都不是孤立存在的,它与它周围的事物必然会有所联系。词语也一样。因为词义不是单一的,它具有多义性,但当这个词语放到具体的语句中时,它的意义大都会单一化。因此,在具体的语句中,一个词的确切意义,往往需要根据该词出现的上下文语境来辨析。词、短语、句子等在语流中出现时,它前面或后面出现的其他语言单位都是该单位的上下文语境。[2]对于一些古今词义差异特别大的词语,或是古义在现代汉语中已经消亡的词语,应该利用上下文语境来确定它的词义。例如:《孔雀东南飞》:“可怜体无比,阿母为汝求。”“可怜”是一个形容词,在现代汉语中的意思是值得怜悯,根据上下文,用现代汉语的的词义理解此句,句意不通。这句话是焦仲卿的母亲所说,她在劝焦仲卿速遣刘兰芝,娶东家女为妻,因此,“可怜”是用于形容东家女的,在此处是“可爱”之意。 【对点练习】 下列句中加点词与现代汉语相同的一项是() A.然视其左右 ..,来而记之者已少 B.此所以学者 ..不可以不深思而慎取之也

《游褒禅山记》教学设计3 - 2.通过学生合作讨论,指导学生从课文因事见理、叙议结合、前后照应的写法入手,弄清文章的内容和结构,理解作者有志尽吾志的观点。 3.重视诵读,落实背诵要求,联系学习过的实词的意义和用法,温故知新。 (三)情感态度与价值观 学习作者尽吾志和做学问不可不深思而慎取的治学态度,明白其借鉴意义。 【教学重点】 学习即事明理的写法,指导学生理清记叙和议论的呼应关系,研习第三段。 【教学难点】

课文因事见理、叙议结合、前后照应的写法,及乃道盖文多义词辨析,名词、形容词的意动用法。 【教具准备】多媒体投影、课件,印发《游褒禅山记》课堂练习。 【课时安排】3课时 【教学步骤】 第一课时 【教学要点】简介作者与课文,学生分小组合作,积累文言词语、句式。 【教学过程】

一、导语设计 在初中我们学过用文言文写作的游记有《小石潭记》、《醉翁亭记》等,这些游记共同的侧重点是什么呢? 那就是抓住景物的特点,浓笔重彩、精描细绘,表现山水之美。 我们今天学习王安石的《游褒禅山记》(板书)这篇游记与我们学习过的那些游记不同,它不重在表现山水之美,而是在记游的基础上,用酣畅的笔墨进行大量的议论,记游实际上是个引子,说理才是全文的中心学习这类游记有助于同学们提高思维的能力为此我们共同来研究王安石的《游褒禅山记》。 二、解题(简介作者及课文) 学生读注释①,了解作者及课文,教师补充。 本文是王安石34岁时在任舒州通判时写的一篇游记,借游生议,说明要成就一番事业,除了要有一定的物质条件外,更需

要有坚定的志向和顽强的毅力,并提出治学必须采取深思而慎取的态度。 神宗熙宁二年(1069)任参知政事,次年任宰相在神宗支持下,制定并推行农田水利、青苗、均输、保甲、免役、市易等新法,使国力有所加强支持王韶取得熙和等州,改善对西夏的作战形势王安石拜相,他不顾保守派的反对,积极推行新法传有天变不足畏,祖宗不足法,人言不足恤的观点,这跟本文尽吾志也而不能至,可以无悔矣的观点是一致的因遭到反变法派的猛烈攻击,于熙宁七年(1074)罢相,次年再为相熙宁九年再次辞去相位,退居江宁(现在江苏南京),潜心学术研究和诗文创作(王安石的词教辅《菩萨蛮》)封舒国公,又改封荆国公,故世称荆公。 元祐元年(1086)司马光执政,废尽新法,王安石忧愤去世卒谥文,故又称王文公。 王安石在文学上也是个革新派他是欧阳修倡导的北宋诗文革新运动的积极参加者,反对北宋初年浮靡的文风,主张文章务为有补于世他的诗文多为揭露时弊,反映社会矛盾之作,体现了他的政治主张和抱负他的散文雄健峭拔,在唐宋八大家中独树一帜,诗歌遒劲清新,词虽不多而风格高峻他的作品今存《临川集》、《临川集拾遗》等。

怀化三中高一语文科必修二导学案教师版编写人:王晓珍审核人:麻德高修订人:刘文 上课时间:月日星期 10、游褒禅山记 【教学目标】 1、知识和能力 (1)理解文中重要实词、虚词、词类活用情况、特殊句式,背诵课文第三段。 (2)理清文章写作思路,学习课文因事见理、叙议结合、前后照应的写法。 2、过程和方法:诵读、翻译、理解、感悟、背诵。 3、情感态度和价值观 (1)学习从游山这样的小事中悟出人生哲理,表现积极的人生态度。 (2)领悟作者“深思慎取”“尽吾志”的思想,明白其在现实生活中的借鉴意义。 【学习重点】掌握文言知识点,背诵课文第三段。 【学习难点】学习即事明理,叙议结合,前后紧密相扣的写作方法。 【学习课时】2课时 【学法指导】 阅读时要求照课本朗读,要求字音无误,节奏鲜明,读得顺畅,经过分析、思考,要求领悟文章的基本内容,体悟课文的深刻含义。 第一课时 【教学要点】 1、把握文中重要实词、虚词、词类活用情况、特殊句式。 2、初步梳理文章,翻译课文。 【课前预习案】 【夯实基础预为之所】 一、常识链接 介绍作者:王安石(1021-1086),北宋政治家、思想家、文学家。字介甫,晚号半山。抚州临川(现江西省临川县)人。仁宗庆历进士。嘉祐三年(公元1085年)上万言书,提出变法主张,要求改变“积贫积弱”的局面,推行富国强兵政策,抑制大官僚地主的兼并,强化统治力量,以防大规模的农民起义,巩固地主阶级的统治。神宗熙宁二年(公元1069年)任参知政事。次年任宰相,依靠神宗,实行变法。因保守派反对,新法迭遭阻碍。熙宁七年辞退,次年再为相;九年再辞,退居江宁(今江苏南京),封荆国公,世称王荆公。卒谥文。他强调“权时之变”,反对因循保守,是中国十一世纪的改革家。其诗文颇有揭露时弊、反映社会矛盾之作,体现了他的政治主张和抱负。散文雄健峭拔,被推为“唐宋八大家”之一。诗歌遒劲清新。词虽不多但风格高峻。他的作品今存《王临川集》《临川集拾遗》等。 二、熟读课文,给下列加点的字注音。 1、唐浮屠慧褒始舍.(shè)于其址 2、有碑仆.(pū)道 3、梵.语(fàn) 4、盖音谬.(miù)也 5、有穴.(xué)窈.(yǎo)然 6、或咎.(jiù)其欲出者 7、庐冢.(zhǒng) 8、瑰.(guī)怪 9、无物以相.(xiàng)之10、长乐王回深父.(fǔ) 三、解释古今异义词 1、比好游者尚不能十一。(古义:十分之一。今义:数词“十一”。)

高二课内复习(四) 《游褒禅山记》,第四单元 一、文学常识 1、王安石字,晚号,是时期著名的家和家。他的作品中有《王临川集》,集子的命名是因为;人称他王荆公,是因;称他王文公,是因。列宁称他是。 2、《游褒禅山记》作者通过游褒禅山的所见和所感,阐明了无论是治学还是处事,都必须具有的意志和“”的态度。前半部分记游,后半部分议论。写作特点是,。 3、《想北平》作者,现代作家。原名舒庆春,字。主要代表作有、、,被誉为“”。 4、《想北平》一文语言。作者通过对的细致描写表达了对北平刻骨铭心的眷恋。 5、蔡孑民,即,现代教育家,1917年任北京大学校长,提倡“”,主张对新旧思想“”,使北大成为的发祥地。 6、《草莓》,是由一颗晚熟的草莓,引发了作者对季节更替、生命演变的联想,表现了作者对生活的热爱和对生命的珍惜之情,书写了对的感怀。 7、公安派是代文学流派,代表人物为、、。他们的文学主张是:独抒性灵,不拘格套。 二、解释加点词的含义。 1、有洞窈然 ..() 2、则其好游者不能穷.也() 3、比好游者尚不能十一 ..() 4、则或咎 ..其欲出者()() 5、无物以相.之() 6、火尚足以明.也() 7、后世之谬.其传而莫能名.者()() 8、何可胜.道也哉() 9、长乐王回深父.()

三、选择题 1、选出下列句中加点词活用不同类的一项() A.唐浮图慧褒始舍.于其址 B.以其乃华山之阳名.之也 C.后世之谬其传而莫能名.者 D.盖其又深,则其至.又加少矣 2、与“其孰能讥之乎”中“其”的意义用法相同的一项() A.距其院东五里 B.以其求思之深而无不在也 C.余亦悔其随之而不得极夫游之乐也 D.一之谓甚,其可再乎? 3、所列各句加点的“之”字与“又以悲夫古书之不存”一句中的“之”字用法相同的一项是( ) A.余之力尚足以入,火尚足以明也 B.而世之奇伟、瑰怪、非常之观,常在于险远 C.后世之谬其传而莫能名者 D.入之愈深,其进愈难 四、翻译下列句子 1.于是余有叹焉。 2.然力足以至焉,于人为可讥,而在己为有悔 3.余于仆碑,又以悲夫古书之不存,后世之谬其传而莫能名者,何可胜道也哉! 答案 一、文学常识 1、王安石字介甫,晚号半山,是北宋时期著名的政治家和文学家。他的作品中有《王临川集》,集子的命名是因为他是江西临川人;人称他王荆公,是因晚年曾封荆国公;称他王文公,是因死后谥号为“文”。列宁称他是中国十一世纪时的改革家。 2、《游褒禅山记》作者通过游褒禅山的所见和所感,阐明了无论是治学还是处事,都必须具有百折不挠的意志和“深思而慎取”的态度。前半部分记游,后半部分议论,写作特点是因事见理,

人教版高二语文上册《兰亭集序》教案 【导语】高二年级有两大特点:一、教学进度快。一年要完成二年的课程。二、高一的新鲜过了,距离高考尚远,最容易玩的疯、走的远的时候。导致:心理上的迷茫期,学业上进的缓慢期,自我约束的松散期,易误入歧路,大浪淘沙的筛选期。因此,直面高二的挑战,认清高二,认清高二的自己,认清高二的任务,显得意义十分重大而迫切。高二频道为你整理了《人教版高二语文上册《兰亭集序》教案》,希望对你的学习有所帮助! 【一】 【教学目标】 1.积累文言知识,记诵全文。 2.掌握本文情景交融,叙议结合的特点,体会行文之妙。 3.正确认识作者对人生无常、终归于尽之慨,感叹中含积极之情。 【教学设想】 本文是一篇美文,必须加强诵读。要积极引导学生树立正确的生死观。抓住序的特点和本文行文思路引导学生整体感知课文。安排2

课时。 第一课时 要点:介绍有关常识,整体感知文意。 一.导语。人们早就开始了对生死的思考。司马迁:或重于泰山,或轻于鸿毛;李清照:生当作人杰,死亦为鬼雄;一代书圣王羲之也为我们献上了对生死的哲理思考。 二.介绍。王羲之,书圣,行草《兰亭集序》誉为行书第一。其人曾一度为官,积极用世,后辞官归田,娱情山水,胸怀旷达。 序,一种文体,写在著作或诗文前的说明文字。多介绍成书经过,意旨,作者情况等,亦可评论。古人宴集,常一同赋诗,推一人作序。 三.感知全文。 1.听录音。正音。guǐ癸xì禊shāng觞chěng骋shāng 殇 2.初步品味本文骈散的特征。 3.对照书序,感知内容。: 作诗缘由(修禊事而群贤毕至,少长咸集) 情形(一觞一咏)

成书经过(列序时人,录其所述) 意义(后之览者,将有感于斯文) 借题发挥(论生死)——这是不同于一般序文之处 形成以下情况1。记盛况 2.抒感慨 3.交代作序目的 四.学生对照注解,疏通全文。 共同解决练习。积累文言知识。 五.作业。翻译全文。 【二】 内容:分析与诵读 一。复习。诵读。 二.分析。 1.学习第一节。 l如何记叙盛况? 时间:永和九年,暮春地点:兰亭目的:修禊事人物:群贤少长

《游褒禅山记》教学反思 《游褒禅山记》这一课已经教学完毕,大家是否有什么要反思的呢?下面是橙子为大家收集的关于《游褒禅山记》教学反思,欢迎大家阅读! 《游褒禅山记》教学反思【1】过去的文言文教学,为了教得踏实、放心,大多老师都会大量地讲解文中出现的文言字词,甚至有的还逐字逐句翻译,否则也一定会要求学生背诵译文。在新课程背景下如何教文言文,笔者在认真钻研新课程理念以及广泛地吸取专家、名师的课改经验后,设计了这样一个课例——诵读·积累·扎实这个教学设计是在实施高中新课程改革的的基础上形成的。我认为,课改就是改课。作为课改的一线教师,只有将课改落实到课堂上,才能将课改改到深处。因此,尝试新颖、实用的教法是新课程背景下教师必须努力做到的。以下我以高一必修二第三单元的第10课《游褒禅山记》为例谈谈在新课程背景下我对文言文教学的看法。 诵读是前提 诵读是学习文言文的重要方法。要学好文言文,最好的方法就是把“读”摆在首位,在教学中要突出朗读教学。因此,本课文的教学就很注意了这一点。教师范读的有3次(全文范读,段落范读),学生齐读有四次(全文齐读,段落齐读),自由读有2次,背诵3次(,课下自己背诵、课堂自由背诵、课堂全体背诵)。几个来回下来,自觉1 / 5

的学生可以达到熟读成诵,懒一点的学生也能熟读。通过这样的诵读教学,基本上消除了学生对文言文的“恐惧”。 积累是关键 新课程的文言文教材,课文的注解几乎覆盖了将近80%的语句。因此文言文得教学,应立足于学生课前自主学习,教师根据课堂问询,将发现的问题变为教学中的重、难点,进而有针对性的讲解。经过自学以后的学生不希望老师再将社科涉及到的所有文言字词在课堂上繁琐的列讲,而是最希望老师能讲一些和课文相关而自己又不知道的知识。因此,教师只应当强调课文中出现的一些值得重点掌握的字词而去掉一些已经不用的词汇以及生僻的词汇。因为一些重现率很低的词汇是不必要求记住的。这样学生在学习少数重点词汇中一课一得,日积月累,积少成多。此教学设计正是基于这样的认识,所以每段只选取了一些重要的词汇以及句式在课堂上讲解。 趣味是目的 虽然说文言文教学是古汉语教学。但文章能流传至今必定有其鲜活的生命力,即作者的情感态度。所以文言文教学既要抓“言”(通假字、词类活用和特殊文言句式),又要抓旨,只有认真领会作者的情感态度,才能体味文中作者的“趣味”,以提高人文素养。而本文作者即事明理意在表明:没有大志而畏于艰险的人,是不能够深入险境而窥视到异观的。明白“尽志无悔”才是学习这篇文章最根本的目。 所以,我觉得: 2 / 5

《游褒禅山记》教学设计 一、概述: 这是高中语文必修二的一篇散文。它借记述游山来说理,由此事生发开去,讲出一番求学问、做事业的道理,并辨证地提出了“物”、“志”、“力”的关系。本文在教学上预设为3课时,本教学设计为第一课时。 二、教学目标分析:1、知识与技能: (1)读准难字字音,读准文言句子。(音频资源) 问题设计:“尽吾志也而不能至者”应该怎么朗读? 提示:尽吾志也/而不能至者(句中的“也”表语气的停顿)(2)理清文章的思路,领会文章的思想内容。 2、过程与方法: (1)掌握整体感知古文主要内容的能力。 (2)通过朗读理解古文思想内涵的能力。 3、情感态度与价值观: 体味作者从游山这样的小事中悟出的人生哲理,表现的积极人生态度。 三、学习者特征分析: 高一学生对宋代诗词较为熟悉,但却是第一次系统接触宋代散文,所以要引导学生在了解宋代文学长于说理这一特点的基础上,去认识、解读本文。 此外,学生以前学习的游记,都是抓住山川风物的特点,表现山水之美,抒发作者感情;本文却不以表现山水之美为主,而是在记游的基础上,进行大量的议论,议论是文章的中心,而记叙只是一个引子,对这一点,要引导学生在对比中加深认识。 四、教学策略的选择与依据: 情境—陶冶策略:通过朗读来创造良好的情境,学生在朗读中加强理解。 五、教学流程图: 六、教学过程: 开始结束 教师示范朗读 学生寻找过 渡句:把握作 者行文思路。 PPT:精读学生精读:体 味作者积极 的人生态度。 PPT:拓展

教学过程教师活动学生活动设计意图时间分配 (一)介绍作者,创设情景,激趣导入:由王安石的诗作谈起,引入课 题。 创设情境。2分钟 (二)初读:通读全文,整体感知。(音频资源)师(难点提示):三个长句的停 顿划分: 以其/乃华山之阳/名之也 而余亦悔其随之/而不得极 /夫游之乐也 此所以/学者不可以/不深 思而慎取之也 生:读准字 音,读准句 子。 培养学生朗读能力,初 步感知。 5分钟 (三)再读:理清文章思路,领会文章的思想内容。师(提出问题):找出每一段的 过渡句:把握作者行文思路。 提示:“不得极夫游之乐”、“此 余之所得也”、“此所以学者不 可以不深思而慎取之也” 生:自读课 文,找出过 渡句,并理 清作者思 路。 培养学生概括语段的能 力,理清文章思路,领 会文章的思想内容。 12分 钟 (四)总结:理清思路。(板书设计) 第一部分(1—2):记叙——游 山经过。 第二部分(3—4):议论——游 山心得。 第三部分(5):记叙——结尾 补叙同游者。 生(小组合 作学习):协 作完成 协作完成任务的能力。12分 钟 (五)拓展:(视频资源、PPT 资源、历史教材资源)师(提出问题):积累关于“有 志”、“尽吾志”的名言警句。 提示:高中快毕业了,我们应 当如何“尽吾志”? “有志者、事竟成,破釜沉舟, 百二秦关终属楚;苦心 人、天不负,卧薪尝胆,三千 越甲可吞吴。” 生(小组合 作学习):搜 集整理 (1)指导学生搜集整理 生活中语文素材的能 力。 (2)领会作者的写作意 图。 10分 钟 (六)作业布置:师(提出问题):结合课文注释, 把握重点文言字词。 提示:(1)文言虚词:于是、 之、以、而 (2)文言实词:随、怠、至于、 相、得 生(小组合 作学习):协 作完成 质疑: 掌握常见实词、虚词考 点。(为第2课时做准备) 3分钟 (1分 钟机 动) 七、教学评价与设计:

《兰亭集序》 王羲之 【原文】永和九年,岁在癸丑,暮春之初,会于会稽山阴之兰亭,修禊事也。群贤毕至,少长咸集。此地有崇山峻岭,茂林修竹;又有清流激湍,映带左右,引以为流觞曲水,列坐其次。虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情。 是日也,天朗气清,惠风和畅,仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。 夫人之相与,俯仰一世,或取诸怀抱,悟言一室之内;或因寄所托,放浪形骸之外。虽趣舍万殊,静躁不同,当其欣于所遇,暂得于己,快然自足,不知老之将至。及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣。向之所欣,俯仰之间,已为陈迹,犹不能不以之兴怀。况修短随化,终期于尽。古人云:“死生亦大矣。”岂不痛哉! 每览昔人兴感之由,若合一契,未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀。固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。后之视今,亦犹今之视昔。悲夫!故列叙时人,录其所述,虽世殊事异,所以兴怀,其致一也。后之览者,亦将有感于斯文。 【注释】 1.永和:东晋皇帝司马聃(晋穆帝)的年号,从公元345—356年共12年。永和九年上巳节,王羲之与谢安,孙绰等41人。举行禊礼,饮酒赋诗,事后将作品结为一集,由王羲之写了这篇序总述其事。 2.暮春:阴历三月。暮,晚。 3.会:集会。 4.会稽(kuài jī):郡名,今浙江绍兴。 5.山阴:今绍兴越城区。 6.修禊(xì)事也:(为了做)禊礼这件事。古代习俗,于阴历三月上旬的巳日(魏以后定为三月三日),人们群聚于水滨嬉戏洗濯,以祓除不祥和求福。实际上这是古人的一种游春活动。 7.群贤:诸多贤士能人。指谢安等三十二位社会的名流。贤:形容词做名词。 8.毕至:全到。毕,全、都。 9.少长:如王羲之的儿子王凝之、王徽之是少;谢安、王羲之等是长。 10.咸:都。

文言文固定搭配 一、“以为”、“以……为” 1、译为“以为”、“认为” 例:而陋者乃以斧斤考击而求之,自以为得其实。(《石钟山记》) 2、相当于“以之为”,译为“把……当做……”。 例:虎视之,庞然大物也,以为神。(《黔之驴》) 例:必以长安君为质,兵乃出。(《触龙说赵太后》) 例:夫以铜为鉴,可正衣冠。(《新唐书·魏征传》) 例:至丹以荆轲为计,始速祸焉。(《六国论》) 3、译为“认为(觉得)……怎么样”或“认为(觉得)……是……”。 例:(满座宾客)以为妙绝。(《口技》)——(满座的宾客)认为它(口技)奇妙极了。(按:“以为妙绝”,即“以(之)为妙绝”,原句省略“以”的宾语“之”。) 二、“所以” 1、表原因,译为“……的原因”、“……的缘故”。 例:亲贤臣,远小人,此先汉所以兴隆也;亲小人,远贤臣,此后汉所以倾颓也。(《前出师表》) 例:此所以学者不可以不深思而熟虑也。(《游褒禅山记》) 例:此世所以不传也。(《石钟山记》) 2、“用来……的办法”或“用来……的”,用来表示手段、方法、根据、工具等。 例:此臣所以报先帝,而忠陛下之职分也。(《前出师表》) 例:先王之所以为法者,民也。(《吕氏春秋·察今》) 例:师者,所以传道、授业、解惑也。(《师说》) 3、“之所以”,只能用来表示原因。 例:强秦之所以不敢加兵于赵者,徒以吾两人在也。(《廉颇蔺相如列传》) 例:圣人之所以为圣,愚人之所以为愚。(《师说》) 例:子墨子亦曰:“吾知子之所以距我,吾不言。”(《公输》) 第页共4 页

三、“如……何”、“奈……何”、“若……何”(如何,奈何,若何),表示疑问语气。 1、可译为“怎”、“怎么办”、“怎么样”或“怎么对付”等。 例:王曰:“取吾璧玉,不予我城,奈何?”(《廉颇蔺相如列传》) 例:沛公曰:“今者出,未辞也,为之奈何?”(《鸿门宴》) 2、如果将“如何”(或“奈何”、“若何”)二字拆开,当中夹进名词或代词,就形成表示疑问的凝固格式“如……何”、“奈…… 何”、“若……何”,这种格式可用“对(拿、能)……怎么样(怎么办)”来对译。 例:以君之力曾不能损魁父之丘,如太行、王屋何?(《愚公移山》) 例:如太行、王屋何? 例:国不堪贰,君将若之何? 3、有时,“如何”、“若何”又变作“何如”、“何若”的形式,可以作为疑问形容词用,译作“怎么样”。 例:(樊哙)曰:“今日之事何如?”(《项羽本纪》) 四、“何以……为”,表示疑问语气。 1、译为“要(拿、用)……做(干)什么呢”或译为“怎么(为什么)用得着……呢”。 例:匈奴未灭,何以家为?(《汉书·霍去病传》) 例:如今人方为刀俎,我为鱼肉,何辞为?(《项羽本纪》) 例:项王笑曰:“天之亡我,我何渡为?”(《项羽本纪》) 2、“何以……为”中的“何”字,有时换作“奚”、“恶”;“以”字有时换为“用”字,这样便形成“奚以……为”、“何用……为”等形式,意义不变。 例:奚以之九万里而南为?(《逍遥游》) 五、“何……之有”,表示反问语气。译为“有什么……呢”或“有什么……的呢”。 例:譬如以肉投馁虎,何功之有哉?(《信陵君列传》)——这好比是把肉投给饥饿的老虎一样,有什么功效呢? 例:姜氏何厌之有?(《郑伯克段于鄢》)——姜氏有什么满足呢? 例:宋何罪之有?(《墨子·公输》)——宋国有什么罪过呢? 例:孔子云:“何陋之有”(《陋室铭》)——孔子说:“有什么简陋的呢?” 六、“不亦……乎”,表示反问语气。译为“不也……吗”或“岂不也是……吗”。 第页共4 页

《游褒禅山记》知识梳理 一、文学常识 1、本文作者王安石,北宋政治家、文学家。字介甫,号半山。抚州临川人。封荆国公,世称王荆公。谥文,又称王文公。初中学过他的作品有《答司马谏议书》。 2、“记”是古代的一种文体,高中阶段学过的篇目有《病梅馆记》、《黄州快哉亭记》等。 本文通过记游阐发人生哲理,得出两点启示:一是达到目标,要有志、力、物等主客观条件,都必须以百折不挠的精神去完成;二是治学必须“深思而慎取”。 二、文言词法 (一)通假字 1. 长乐王回深父。父,通“甫”,古代对男子的美称。 (二)词类活用 1、始舍于其址。舍:名词活用为动词,筑舍定居。 2、以故其后名之曰褒禅。名:名词活用为动词,命名,称呼。 3、有泉侧出。侧:名词作状语,在一侧。 4、问其深,则其好游者不能穷也。深:形容词用作名词,深度。 5、则其好游者不能穷也。穷:形容词活用为动词。穷尽,走到头。 6、而其见愈奇。见:动词作名词,见到的景象。 7、.盖其又深,则其至又加少矣。至:动词用作名词,到达的人。 8、火尚足以明也。明:形容词用作动词,照明。 9、不得极夫游之乐也。极:形容词作动词,尽情享受。 10、而世之奇伟、瑰怪、非常之观,常在于险远。险远:形容词用作名词,险远的地方。 11、世之谬其传而莫能名者,何可胜道也哉。谬:形容词的使动用法,弄错,使……错。 传:动词作名词,流传的文字。 名:名词作动词,说明白。 (三)古今异义 1、比好游者尚不能十一十分之一 2、而世之奇伟、瑰怪、非常之观不同寻常 3、此所以学者不可以不深思而慎取之也求学的人……的原因 (四)一词多义 1、观 (1)古人之观於天地、山川、草木、虫鱼、鸟兽,往往有得观察 (2)而世之奇伟、瑰怪、非常之观景象 (3)此则岳阳楼之大观也景象 (4)由此观之,王之蔽甚矣观看 2、文 (1)其文漫灭碑文 (2)独其为文犹可识字 (3)庑下一生伏案卧,文方成草文章 (4)鱼龙潜跃水成文同“纹”,波纹 (5)文过饰非掩饰 3、然

中国书法艺术说课教案 今天我要说课的题目是中国书法艺术,下面我将从教材分析、教学方法、教学过程、课堂评价四个方面对这堂课进行设计。 一、教材分析: 本节课讲的是中国书法艺术主要是为了提高学生对书法基础知识的掌握,让学生开始对书法的入门学习有一定了解。 书法作为中国特有的一门线条艺术,在书写中与笔、墨、纸、砚相得益彰,是中国人民勤劳智慧的结晶,是举世公认的艺术奇葩。早在5000年以前的甲骨文就初露端倪,书法从文字产生到形成文字的书写体系,几经变革创造了多种体式的书写艺术。 1、教学目标:

使学生了解书法的发展史概况和特点及书法的总体情况,通过分析代表作品,获得如何欣赏书法作品的知识,并能作简单的书法练习。 2、教学重点与难点: (一)教学重点 了解中国书法的基础知识,掌握其基本特点,进行大量的书法练习。 (二)教学难点: 如何感受、认识书法作品中的线条美、结构美、气韵美。 3、教具准备: 粉笔,钢笔,书写纸等。 4、课时:一课时 二、教学方法: 要让学生在教学过程中有所收获,并达到一定的教学目标,在本节课的教学中,我将采用欣赏法、讲授法、练习法来设计本节课。 (1)欣赏法:通过幻灯片让学生欣赏大量优秀的书法作品,使学生对书法产生浓厚的兴趣。 (2)讲授法:讲解书法文字的发展简史,和形式特征,让学生对书法作进一步的了解和认识,通过对书法理论的了解,更深刻的认识书法,从而为以后的书法练习作重要铺垫!

(3)练习法:为了使学生充分了解、认识书法名家名作的书法功底和技巧,请学生进行局部临摹练习。 三、教学过程: (一)组织教学 让学生准备好上课用的工具,如钢笔,书与纸等;做好上课准备,以便在以下的教学过程中有一个良好的学习气氛。 (二)引入新课, 通过对上节课所学知识的总结,让学生认识到学习书法的意义和重要性! (三)讲授新课 1、在讲授新课之前,通过大量幻灯片让学生欣赏一些优秀的书法作品,使学生对书法产生浓厚的兴趣。 2、讲解书法文字的发展简史和形式特征,让学生对书法作品进一步的了解和认识通过对书法理论的了解,更深刻的认识书法,从而为以后的书法练习作重要铺垫! A书法文字发展简史: ①古文字系统 甲古文——钟鼎文——篆书

. 高一语文学科导学稿(学生版) 《游褒禅山记》 【课题】 《游褒禅山记》(粤教版语文必修5第17课) 【课型】 本文属于文言文阅读课 【教学目标】 1、掌握重点字词。 2、学习叙议结合,因事说理的写作手法。 3、理清思路,背诵全文。 4、借鉴学习作者“尽吾志”和“深思慎取”的思想。 【学习重难点】 1、掌握重点字词(正音、虚词、一词多义、活用、通假等)。学习结合语境揣摩语言。 2、学习从游山这样的小事中悟出人生哲理,表现积极的人生态度。 【课时安排】 3课时 第一课时 一、揭示目标,学法指导: 1、准确朗读课文,(字音、句读、感情) 2、理清文章写作思路,初步理解文章即事明理,叙议结合,前后紧密相扣的写作方法。 3、掌握古文的字词句篇(主要是1.2段) 4、准确掌握作者的旅游经历 二、学生自学、完成下列任务: (一)、知识精粹 1.王安石(1021——1086),字介甫,晚号半山,卒谥文。北宋临川人,政治家、思想家、文学家。仁宗庆历二年中进士,嘉祐三年上万言书,提出变法主张。在政治上强调“权时之变”,反对因循守旧,客观上有利于生产力的发展,被列宁称为“中国十一世纪的改革家”(列宁《修改工人政党的土地纲领》)。在文学上也有很高的成就,他博古好问,不迷信子古人,主张为文要有“补于世”,散文雄健峭拔,诗歌遒劲清新,诗文思想同政治主张是一致的。著作收入《临川先生文集》。 2.褒禅山与慧空禅院 褒禅山旧名华山,今称褒山,位于含山城北十五里的褒山公社境内,海拔二百零四米,相对高度一百

八十米左右,山顶东面稍高,其余处则平而长。现在除罗汉洞外皆湮没无闻,大小塔也在“文化大革命”中被炸掉了。最近山下大庙村的一个赵姓社员在清理塔基时,发现一盒藏于中空的大石中,内有不少“开元通宝”铜钱,可见这座塔确是唐代的建筑。 大石塔的西南坡下为褒山寺旧址,即王安石所谓“慧空禅院”。褒山寺在一九五二年前仍香火不绝。前殿匾额题有“褒山禅寺”四个镏金大字。当时的褒山禅寺亦是文人墨客所喜爱的游憩处。今天这些碑刻已荡然无存。 3.背景资料 《游褒禅山记》是王安石三十四岁时(1054年)从舒州判通任上辞职,在回家的路上游览了此山,三个月后以追记的形式写下此文。虽然是游记,但却是借记述游山来说理。王安石游褒禅山和曾巩游玉山的经历一样,都因游者不想前行,而未能穷尽山洞。但这时的王安石比他的朋友曾巩大了十几岁(当时曾巩只有十八岁),思想也深刻的多,他并不是象曾巩那样只是遗憾于“遗泉石之胜”(曾巩《游倍州玉山小岩记》),而是由此事生发开去,讲出一番求学问、做事业的道理,并辨证地提出了“物”、“志”、“力”的关系。这篇文章以其所表现出的深邃的思想、高远的知趣、坚毅的品格给后人以有益的启示。古往今来的仁人志士,其立场和世界观虽然并不相同,但莫不具有远大的抱负和坚韧顽强的追求与奋斗精神。革命先驱李大钊有诗道:“绝美的风景,多在奇险的山川。绝壮的音乐,多是悲凉的韵调。高尚的生活,常在壮烈的牺牲中。”这里,闪耀着无产阶级思想的光辉,也熔铸着历史上优秀人物的思想精华。 (二)检查预习情况: (1)找出句中的词类活用词: ①始舍于其址 ②有泉侧出 ③问其深,则其好游者不能穷也。 ④则其至又加少矣。 ⑤火尚足以明也。 ⑥其进欲难,而其见欲奇。 ⑦常在于险远。 ⑧谬其传而莫能名者。 (2)找出文中的判断句: ① ② ③ ④ ⑤ 三、学生展示、教师精导:

《游褒禅山记》问题综合评价单学生版 班级组别姓名自我评价语文学科长评价【教学目标】 1、了解王安石及相关背景知识;理解“阳、穷、咎、极、非常、观、谬”。 2、了解词类活用;进一步了解游记类散文的基本特征和主要表现手法。 3、正确处理“志、力、物”三者的关系,走好自己的人生路。 【教学重点】 了解掌握词类活用,了解“其”的用法。 【教学难点】 理解并背诵课文第三段,从中领会求学问、做事业的道理,并辨证地提出了“物”、“志”、“力”的关系 【知识链接】 1.作者简介 王安石(1021—1086),字介甫,晚号半山,北宋临川人,政治家、思想家、文学家,中国十一世纪的改革家(列宁《修改工人政党的土地纲领》评)。仁宗庆历进士,神宗熙宁二年授参知政事、次年任宰相,积极推行新法,遭到 以司马光为首的保守党反对,熙宁七年被罢相,后复位再罢。封荆国公,卒谥文,又称“王文公”。 王安石在文学上也是个革新派。他反对北宋初年浮华的文风,主张文章应“有补于世”。散文遒劲清朗,直抒胸臆,每涉时弊,在唐宋八大家中独树一帜。词“一洗五代旧习”,风格豪放。 2.背景资料: 本文是王安石34岁时的作品。当时,王安石从舒州通判任上辞职,在回家 的路上游览了褒禅山,三个月后以追记的形式写下此文。而4年后他给宋仁宗 上万言书,主张改革政治;16年后拜相,不顾保守派的反对,积极推行新法。 有“天变不足畏,祖宗不足法,人言不足恤”的观点,这一观点可以在本文中 找到依据。 虽然是游记,但却是借记述游山来说理。王安石游褒禅山和曾巩游玉山的 经历一样,都因游者不想前行,而未能穷尽山洞。但这时的王安石比他的朋友 曾巩大了十几岁(当时曾巩只有十八岁),思想也深刻的多,他并不是象曾巩 那样只是遗憾于“遗泉石之胜”(曾巩《游倍州玉山小岩记》),而是由此事 生发开去,讲出一番求学问、做事业的道理,并辨证地提出了“物”、“志”、“力”的关系。这篇文章以其所表现出的深邃的思想、高远的知趣、坚毅的品 格给后人以有益的启示。古往今来的仁人志士,其立场和世界观虽然并不相同,但莫不具有远大的抱负和坚韧顽强的追求与奋斗精神。革命先驱李大钊有诗道:“绝美的风景,多在奇险的山川。绝壮的音乐,多是悲凉的韵调。高尚的生活,

第15课 兰亭集序 一、基础巩固 1.对下列加点词语的解释,不. 正确的一项是( ) A.?????①列坐其次.. 其次:它的旁边,指水边②所以.. 游目骋怀 所以:用来 B.?????①虽无丝竹管弦....之盛 丝竹管弦:泛指音乐②暂. 得于己 暂:暂时 C.?????①夫人之相与..,俯仰一世 相与:相处,相交②或取诸.. 怀抱 取诸:从……中取得 D.?????①所以兴怀,其致.一也 致:导致②未尝不临. 文嗟悼 临:面对 解析:选D 。D 项,致:情致。 2.下列各组加点词的意义相同的一项是( ) A.?????夫人之相与,俯仰..一世俯仰.. 之间,已为陈迹 B.?????兰亭集.序少长咸集. C.?????所以兴怀,其致一.也悟言一.室之内 D.?????不知老之.将至及其所之. 既倦 解析:选A 。A 项,均指举首俯首之间,极言时间的短暂。B 项,诗集;聚集、会集。C 项,一样;数词,一。D 项,结构助词,用在主谓之间取消句子独立性;往,引申为达到,得到。 3.下列各句中,不. 含有词类活用现象的一项是( ) A .群贤毕至,少长咸集 B .固知一死生为虚诞 C .天朗气清,惠风和畅 D .齐彭殇为妄作 解析:选C 。A 项,“贤”“少”“长”形容词作名词。B 项,“一”数词的意动用法。D 项,“齐”形容词的意动用法。 4.下列句子的句式与例句相同的一项是( ) 例句:死生亦大矣 A .悟言一室之内 B .固知一死生为虚诞 C .而谋动干戈于邦内 D .并以为国人之读兹编者勖 解析:选B 。A 项是省略句;B 项和例句都是判断句;C 项是状语后置句;D 项是定语后置

12 游褒禅山记 2 八中郝晶晶 《游褒禅山记》导学案 巩义八中张晓玉 教学目标 1.认知 了解王安石及其作品的有关常识。理解:阳、穷、咎、极、非常、观、谬等词语; 归纳:道、乃、然、盖、文等多义词的义项。 2.技能 辨析词类活用现象——形容词、名词的意动用法。借鉴因事见理,叙议结合的写法。背诵课文二、三自然段。 3.情感 学习作者“尽吾志”和作学问“不可不深思而慎取”的治学态度在当今改革开放时代的借鉴意义。 教学重难点 1.学习“即事明理”的写法,指导学生理清记叙和议论的呼应关系,研习第三段。 2.课文因事见理、叙议结合、前后照应的写法,及“乃”“道”“盖”“文”多义词辨析,名词形容词的 意动用法。 教法学法 利用注释、工具书疏通文字,教师进行点拨、解难。指导学生从课文因事见理、叙议结合、前后照应的写法入手,弄清文章的内容和结构,理解作者“有志”“尽吾志”的观点。重视诵读,落实背诵要求,联系学习过 的实词的意义和用法,温故知新。 第一课时 一.引入新课 初中阶段,我们曾学习过一篇王安石的文章《伤仲永》,你都了解些哪些? 王安石(1021--1086) , ___宋_______、_________、_________、________ 。晚号_______,抚州临川人。神宗时,曾推行变法,后因保守派反对失败后,退居江宁,封舒国公,旋改封荆,也称荆公,卒谥文。其散文雄建峭拔,被推为“___________”之一。其作品今存《____________》等。 请生回忆初中学习过的一些文言文,说说有哪些游记'文,这些游记'文有什么特点?初中学习过的游记文章有:________ 、__________ 、__________。 “记”'是一种文体, 可以记叙, 也可以_______、_________、_________、________。 二.熟悉课文 1.请生朗读课文,尽量做到声音宏亮,句子流利. 2.读准下列字音: 褒________庐________窈________怠________圭________父________ 3.再读课文,初步掌握课文各段内容. 4.从表达方式考虑,课文共五段,各段表达方式有何不同? 第一段________,介绍褒禅山的有关情况;第二段________,记写游山情况;第三/四段________,第五段补记游山的有关情况.