用经济学视角分析俾斯麦的外交政策

【摘要】:俾斯麦是德国历史中举足轻重的人物,对德意志帝国的统一产生重大的影响。他凭借着他的“铁血”政策把德意志从四分五裂的弱小国家变为统一的大帝国。本文尝试用经济学的视角来解读俾斯麦的政策。

【关键词】:俾斯麦商人杠杆收购原理利益最大化

俾斯麦作为普鲁士德国容克资产阶级的最著名的政治家和外交家,是“从上至下”统一德国的代表人物,是德国历史中举足轻重的人物。而他的“铁血” 政策却深深地影响了以后的德国历史。与之前学者从俾斯麦性格等角度分析其政策所不同,本文以经济学的理论来探讨俾斯麦的外交政策。笔者分别运用收益成本论、利益最大化及杠杆收益原理来阐释俾斯麦坚信的政治理念及政策。

一、用收益成本论分析俾斯麦的外交政策

俾斯麦坚信的政治理念:“强权胜于真理。”1858年,他在给普鲁亲王的总结法兰克福经验的长篇备忘录中,着重建议:不要强调在联邦中谋求与奥地利平等的地位,而是要谋求一种不受联邦和奥地利约束的“独立的普鲁士政策”。①在1862年9月30日的一次讲话中,俾斯麦表明了他的铁血政治立场:“德国所属目的不是普鲁士的自由主义,而是它的威力,当代的重大问题要得到解决,不能凭演说与议会的议决,要凭铁和血来解决,国家权力问题,归根到底,要用刺刀来解决。”②他宣布议会休会,从此开始了他的无议会统治时期,并下令增加军费,封闭反对派刊物,禁止自由活动等。之后,俾斯麦通过三次王朝战争来实现了自己的政治理念,完成了统一:1864年,对丹麦战争,结果是施列斯维希划归普鲁士;1866年,对奥地利战争,统一了北部和中部的德意志;1870-1871年,与法国作战,收回了南德四邦,最终完成了德意志的民族统一。无论是言论还是最后的政治实践都体现出了鲜明的强权政治思想。他用这种强势做法来借此改变弱势的国家,保护自己的国家,看起来是一种大义精神,为国家的利益不惜让自己以坏人的姿态,强制使用武力。

笔者看来他其实是一个地道的“商人”,所经营的买卖就是政治。经营首先需要核算成本,俾斯麦敢于孤注一掷采用强势政策,不顾国内的反对声音,甚至让议会休会,禁止自由活动,是因为早在他心里已经核算过这样做的成本了,做生意就是要获利,而净赚一定是要考虑成本的,这对商人来说很重要,关系到这笔生意值不值得做的问题和能收回多少利益的问题。

①卡尔·艾利希·博恩等《德意志史(第3卷上)》[M]·北京:商务印书馆,1991 218页。

②奥托·冯·俾斯麦《思考与回忆(第3卷)》[M]·北京:东方出版社,1985 210页。

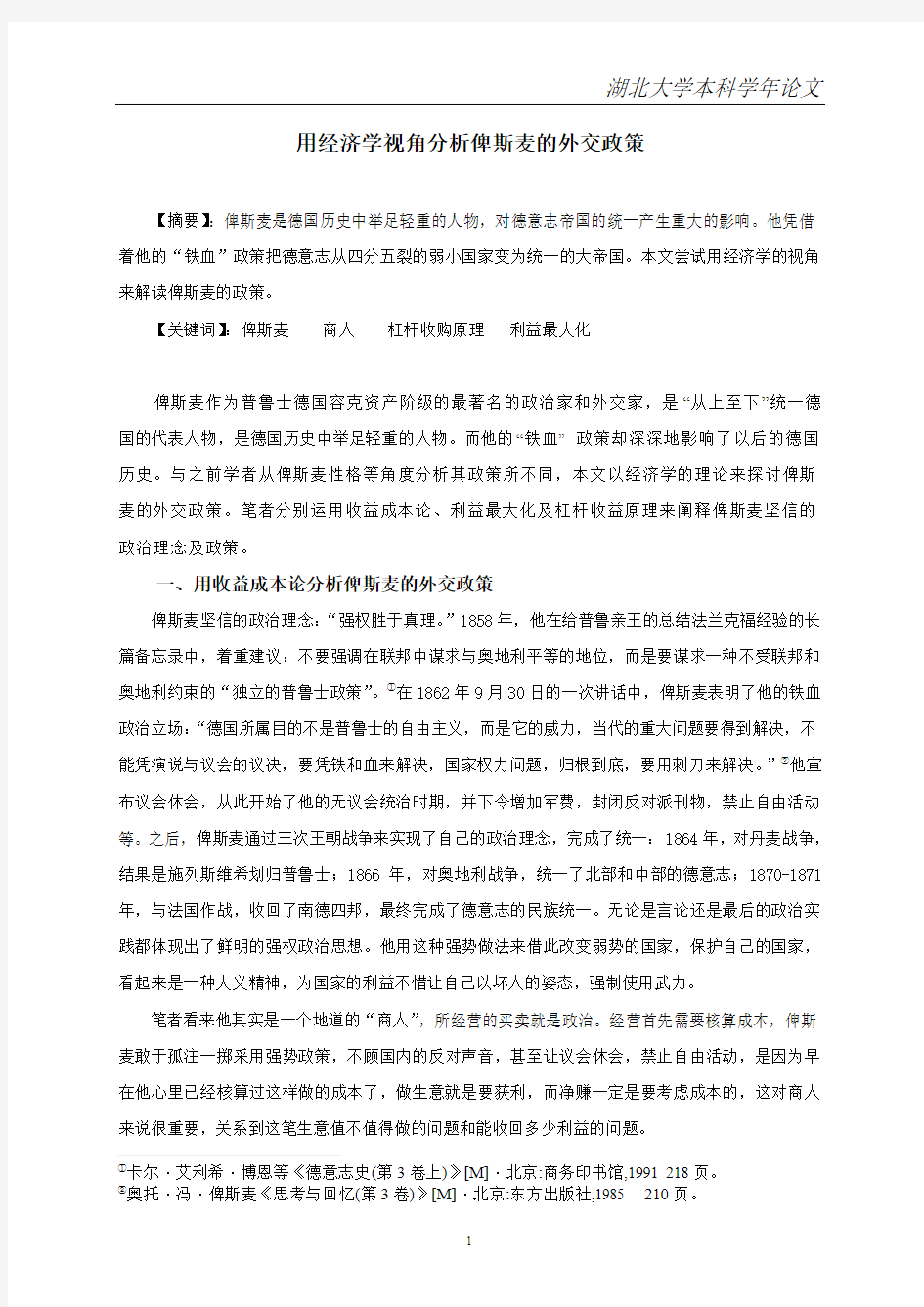

这笔帐是这样算的:

1、执行“铁血”政策的的成本

俾斯麦个人:体力、脑力、时间

显成本

普鲁士:人力、财力

成本

俾斯麦个人:政治失掉个人意志,徘徊于各议会党派间

隐成本

普鲁士:国家继续弱、小人民继续受辱

(成本包括显成本和隐成本)

2、政策执行后的收益

普鲁士:①国家板块变大,他国不再敢轻易藐视,会逐渐走向强大

②国强民自然会变得更富有,也不再屈辱的生活

俾斯麦:荣誉——国家人民给予的肯定

地位——增加皇室的信赖,稳固地位

权力——做一个小普鲁斯的首相,与做一个统一的德意志大帝国的首相,那绝不可同日而语。

3、净收益=收入—成本

俾斯麦个人在这笔政治交易中,收获的是更大的政治成果,而付出的只是个人不得意的政治生活和就算什么不做也会流失的生命,可以说是百分百的获利者。

而国家就算要先投入人力、财力,但综合来讲净利润也是正值,回报比投入要大。当然,每笔生意都是会有风险的。这是由于一些不确定因素导致的,俾斯麦这笔交易的最大风险在于战争的胜负,胜利的话,毫无疑问获益,一旦失败,就表示投资失败,不但没有收益,连成本都亏损。俾斯麦做的是有风险的交易。他坚持这样做是因为他清楚的分析出了最大亏损值,就是普鲁士投入的人

力、财力,对于一个受屈辱的弱小国而言,失去了这些最坏结果是依然弱小。这就是俾斯麦坚信强权政策的理由。

二、用利益最大化的理论分析俾斯麦的外交政策

俾斯麦是个典型的现实主义政治的实践者,蔑视幻想,注重现实实力。他认为“对于一个外交家而言,最大的危险就是抱有幻想。”③这也就说明他是个绝对实际的人,就是谁对我有用,我就靠向谁。这也是他为什么为了争取俄国的友谊,不惜坚决反对普鲁士的亲西欧方针,抵制了英国肢解俄国的计划。结果换来了俄国之后的鼎力相助,给自己找了一个有力国际舞台支柱。1866年普奥战争、1870年的普法战争都是仰赖俄国的撑腰,才使俾斯麦避免了遭到别国干预。

做生意的人,注重利益,很现实,谁给我带来最大好处就和谁合作。如果你把俾斯麦想成这样的人,那他的现实主义政策就符合他的思维逻辑,在他的心里是要追逐政治利益的最大化,当然,只要可以给俾斯麦带来最大政治利益的国家就是他示好合作的对象。于是,俄国就自然的进入的他的视野,被他利用。

为了自身利益的最大化,俾斯麦连已经战败的奥地利也充分利用。1866年的普奥战争,用他的铁血手段三个星期就拿下了奥地利这块绊脚石。普鲁士得到了迅速的、意想不到的胜利。此时包括国王在内的所有普鲁士人都想以胜利者的姿态挺进维也纳。唯独战争策划者不这么想,他认为:“不必要给他们留下长期的痛苦而至其切望仇恨······无论如何要把奥地利这个国家看作是欧洲棋盘上的一个子,而同它恢复良好的关系就是我们应该公开拿在手上的一着先棋。”④“普鲁士军队胜利地进入敌国的首都,这当然会给我们的将士留下令人愉快的回忆,但从我们的政策来看这并无必要······只会给我们今后的相互关系增添困难。”⑤在他的坚持下,普奥签约,奥地利得以保持自身的完整与独立。为普鲁士对法国战争保留了“欧洲棋盘上的一颗棋子”

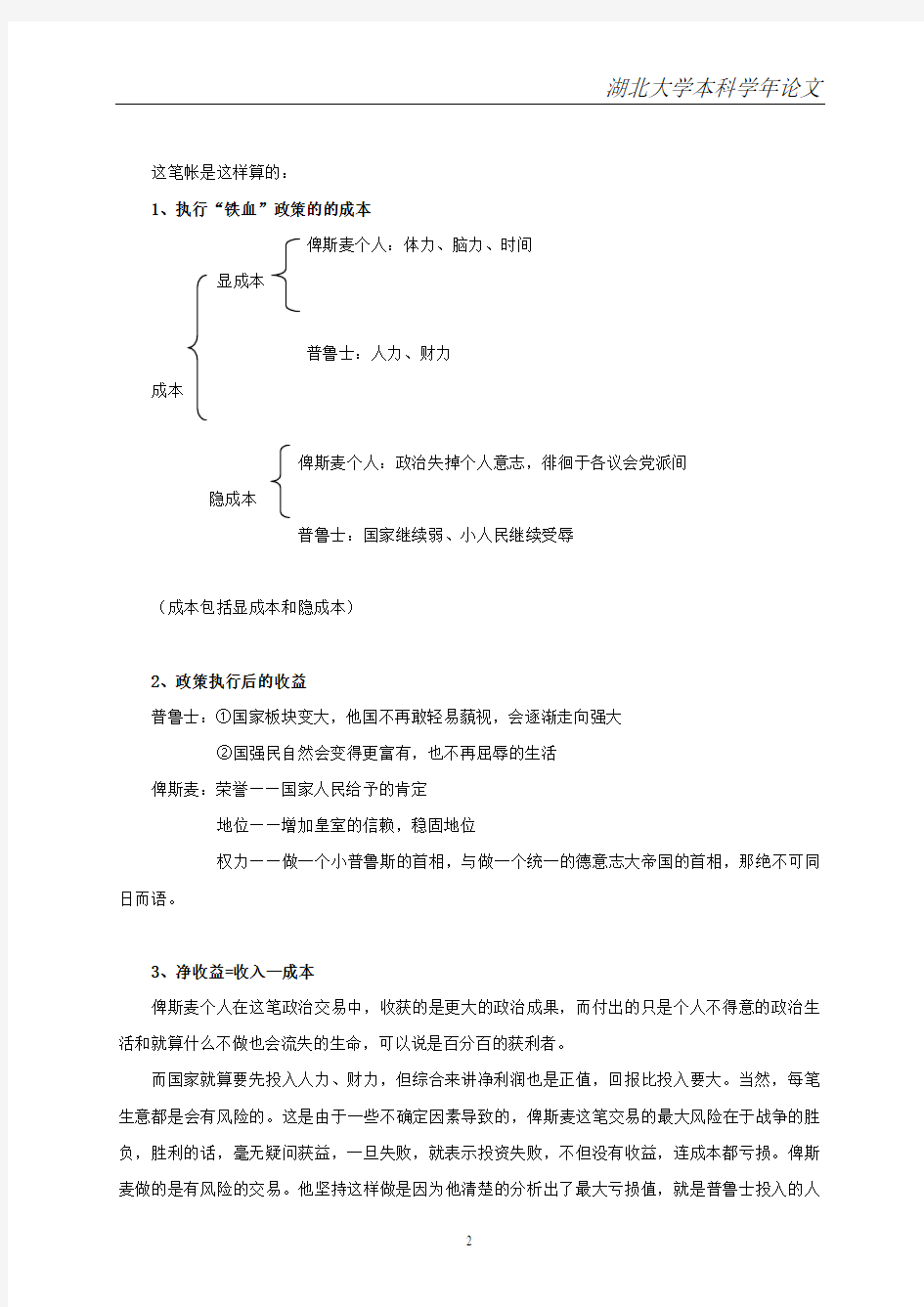

这里俾斯麦充分考虑了边际效用。经济学里解释:边际效用是一定时间内消费者增加一个单位商品或服务所带来的新增效用,也就是总效用的增量。而边际效用递减原则普遍存在。

下面用量化后体值来分析:

假设边际效用下一个值为100,总效应现在为900

③奥托·冯·俾斯麦《思考与回忆(第3卷)》[M]·北京:东方出版社,1985 220页。

④奥托·冯·俾斯麦《思考与回忆(第2卷)》[M]·北京:东方出版社,1985 35页。

⑤奥托·冯·俾斯麦《思考与回忆(第2卷)》[M]·北京:东方出版社,1985 30页。

在A 点俾斯麦认为不但可以从战争中获取最大利益,还可以减少奥地利人心中的仇恨,从长远考虑可能会少一个报复的敌人,从下一个目标法国考虑,奥地利会是自己的一颗有力棋子。这不只是一次战争的最大利益,还是政治的最大利益,俾斯麦最大程度的利用了奥地利。

三、用杠杆收购原理分析俾斯麦的外交政策 俾斯麦最大的贡献就是三战全胜的记录把德意志推向了强大的道路。第一战是1864年初挑起对丹麦的战争。把属丹麦的石勒苏益格-荷尔施泰因两公国(居民多数为德意志人)并入德国第二战是1866年挑起对奥地利的普奥战争。1866年7

月3日在萨多瓦战役中,普鲁士获得决定性的胜利。根据1866年8月的布拉格和约,奥地利退出德意志联邦,普鲁士兼并了荷尔施泰因以及战争中站在奥方的几个德意志联邦诸侯国,统一了德意志的北部和中部,建立起在普鲁士领导下的北德意志联邦第三战是1870年的普法战争。1870年9月2日,德军在色当战役取得对法国的决定性胜利,生俘了拿破仑三世。至此,统一南德的障碍已除,德国的民族战争的任务已经完成。俾斯麦驱兵直入巴黎。1871年1月18日在凡尔赛宫宣告了德国的统一,成立了德意志帝国。俾斯麦也同时出任德意志帝国的宰相。

成功的秘诀最关键的部分就是他何以取胜。笔者认为原因在于他成功运用了杠杆收购原理。杠杆收购是指公司或个体利用自己的资产作为债务抵押,收购另一家公司的策略。

我国前主席毛泽东同志在这方面可谓是专家,军队起义口号是打到地主、土豪,分他们的田地资产。百姓可以不相信共产党、但相信土豪地主,资本家的切实资产,毛泽东以别人的资产作抵押,成功的领导了革命的胜利,“收购”了整个中国。而蒋介石则是个失败的例子,蒋介石以自己的政府信用作抵押,发行纸币,结果越来越贬值,使整个国民政府几近破产。

A 点:俾斯麦心中这场战斗的最大效用。

1000

900

①:直面强大与自己的对手就算指挥官如何有信心,士兵们心理也会衡量会胆怯,理性的从现实出发得到一个悲观的结果,最终就顺理成章的失败大于成功。

②:而这根长杆避免了面对对手的恐惧,激发了士兵的斗志,无形中像普鲁士的一只延伸在外的强大实力,帮助其成功。

如图所示,俾斯麦就是采取了第二种做法让广大普鲁士人民和士兵看到,战争胜利后可以分到的利益,国家可以走向的强大,意味着“你可以不相信我俾斯麦,但那切实大饼就在那里,打下来就可以分到。”从而激发斗志,来淹没对手的强大实力带来的恐惧,无形中增加军队的战斗力,增加胜利的把握。他并不是用自己的个人信用作为抵押,而用对方的切实在眼前的利益作抵押,成功“收购”了对方。这种胜利才是完美胜利。

综上所述,我们不难看出俾斯麦的外交政策的巨大成功。即使笔者用经济学角度分析俾斯麦也是一个经营政治成功的伟大商人。俾斯麦以他“自己的方式”完成了德国资产阶级想完成而未能完成的事业,为德国资本主义发展扫清了障碍。从此, 在这位现实主义政治家的引领下,德意志经济有如脱缰之马奔腾向前,任人榨取控制的德意志! 奶牛?成了猛醒的睡狮,日益震撼着欧洲和世界。

【参考文献】:

【1】卡尔·艾利希·博恩等:《德意志史(第3卷上)》[M].北京:商务印书馆1991版。

【2】奥托·冯·俾斯麦:《思考与回忆(第3卷)》[M].北京:东方出版社1985版。

【3】奥托·冯·俾斯麦:《思考与回忆(第2卷)》[M].北京:东方出版社1985版。

【4】艾伦帕麦卡《俾斯麦传》[ M].北京:商务印书馆, 1982版。

【5】科佩尔S 平森.《德国近现代史(上)》[ M].北京:商务印书馆, 1987。

【6】享利基辛格《大外交》[ M].海口:海南出版社, 1998。

从政治经济学的视角解释人口红利 的变迁和效应 关于《从政治经济学的视角解释人口红利的变迁和效应》,是我们特意为大家整理的,希望对大家有所帮助。 回顾改革开放三十多年,中国经济增长奇迹令世界惊讶,人口红利被认为是中国经济增长奇迹的重要源泉。近年来,有关人口红利问题引发了学术界的热议。本文将另辟蹊径,从政治经济学的视角解释人口红利的变迁和效应。 一、人口红利

1.人口红利的现代经济学解释 美国学者大卫?布鲁姆在研究人口转变对东亚经济增长的推动作用时最早提出“人口红利”。此后,大卫?布鲁姆明确提出人口转变将产生有利于经济增长的人口红利,即出生育率、死亡率的降低和人口年龄结构的变化给绝大多数发展中国家提供了一个经济快速发展、生活水平迅速提高的机会窗口。 我国学者普遍认为,人口转变的过程会逐渐形成一个有利于经济发展的人口年龄结构,即总人口中适龄劳动人口规模大,青少年和老年人人口规模小。这种结构使得劳动力供给充足,而且人口的社会负担相对较轻,形成了对经济社会发展十分有利的条件,被称为“人口红利”。 2.人口红利的政治经济学解释

劳动力能够创造剩余价值,劳动力成为商品是货币转化为资本的关键。劳动力作为一种特殊的商品,其价值是由生产和再生产劳动力商品的社会必要劳动时间所决定的,由三部分来度量:维持劳动者自身生存必需的生活资料的价值,用以再生产他的劳动力;劳动力繁衍后代所必需的生活资料的价值,用以延续劳动力的供给;劳动者接受教育和训练所支出的费用,用以培训再生产需要的劳动力。 中国作为一个人口数量大国,劳动力供给充足,造成了劳动力商品的价格下降。此外,劳动力价值决定受到各国社会经济发展水平和历史文化因素的影响,中国作为一个发展中大国,社会消费水平较低,劳动力必要劳动创造的价值远远小于发达国家。 这些决定了中国的劳动力使用成本较低,资本积累较高,这就是“人口红利”。 二、中国人口现状

经济转轨研究的国际政治经济学视角 [摘要]经济转轨研究存在多种理论范式,但研究目标多指向经济转轨中的社会因素、政治因素和国际因素。国际政治经济学理论范式综合考量这些因素,通过利益-制度这一对核心概念来研究国际-国内、国家-社会框架内国家政治经济发展进程。从此视角来看,经济转轨是处于国际体系中的国家政府整合国内社会行为体利益偏好,从而形成新的国家经济制度的过程。在经济转轨发生以后的若干年里,转轨经济稳定发展的关键依然是对于国内结构的把握。在实践中,国家偏好与社会行为体利益偏好的整合受到多种国际力量的冲击,政府面临对偏好来源的界定与整合的双重任务,政府协调利益体矛盾的能力受到考验。 [关键词]国际政治经济学;经济转轨;国内政治;社会行为体 [中图分类号]F110[文献标识码]A[文章编号]1005-2674(2010)09-0022-05 经济转轨是原计划经济形态向市场经济形态的转变。西方主流经济学以其一般理论为基础把经济转轨作为经济事件加以阐释,遇到了转轨实践中的难题:有意想不到的俄罗斯的失败,却也有出人意料的中国的成功。新政治经济学、

新制度经济学等各理论流派进行多角度的探索,对影响经济转轨的各种因素加以分析,经济转轨研究越来越指向一种政策的出台过程,成为一种政策选择的政治事件。同时,随着全球化进程的发展和国际政治经济秩序的变化,转轨经济日益受到国际力量的冲击,于是,国内转轨政策的出台被置于国际体系当中加以考察,已经成为一种理论上的诉求,也是转轨经济实践发展的迫切需要。 一、经济转轨及经济转轨理论的问题指向 从经济转轨的实践与理论研究来看,影响经济转轨的各种因素集中体现在三个方面。 1、经济转轨中的政治因素 新古典经济学以阿罗-德布鲁一般均衡模型为基础,以效用价值论和均衡分析为主要工具,强调自由市场在资源配置中的作用,政策主张是建立市场制度。然而在俄罗斯经济转轨出现无序状态时,新古典经济学陷入理论困境。于是,政治、法律、文化等因素被纳入主流经济学研究框架之中,出现了多种理论逻辑对经济转轨的解释。如:比较经济学研究范式强调在发达的市场中强大的政府的作用。科尔奈用软预算约束造成短缺经济来解释计划经济体制的弊端。斯蒂格

导论政治经济学述要 导论政治经济学述要 https://www.doczj.com/doc/3715371420.html,/course/zzjjx/ 案例内容: “宁为自由而战死,决不为富人的娱乐而丧身!”这是二千多年前奴隶起义领袖斯巴达克发出的英勇誓言。 公元前73年,在古罗马中部卡普亚城的一所角斗训练所里,发生了一次暴动。角斗奴们手拿菜刀、肉叉和各种尖刺的木棒,杀死了卫兵,冲出了戒备森严的训练所,向城南的维苏威火山奔去。组织这次暴动的,就是古罗马史上极其著名的英雄斯巴达克。 斯巴达克原是色雷斯人,同罗马作战时被俘,被卖为奴,并且被送到卡普亚一所专门训练角斗士的学校受训。角斗士的境遇十分悲惨,经常遭受拷打,而且等待他们的命运是被迫在角斗场上互相角斗、互相残杀,供灭绝人性的奴隶主哄笑取乐。他们对这种暗无天日的生活忍无可忍。公元前73年,有200多人密谋逃亡,由于密谋泄漏,结果只有78名奴隶及时拿了菜刀和铁叉等武器潜逃成功,来到维苏威火山上造反。他们推出三名领袖,斯巴达克是其中最重要的一位。 逃亡奴隶纷纷投奔前来,起义队伍迅速扩大。起义军极盛时期曾发展到12万人以上,屡败罗马军,活动范围几乎遍及意大利南部。公元前72年,罗马执政官率军镇压。此时,起义队伍内部发生分裂,以克里克苏斯为首的一支队伍单独行动,不久被罗马军队消灭。斯巴达克率军北上,频频取胜。但他并未翻越阿尔卑斯山,而是率12万义军再次南下,进抵意大利半岛南端,计划借助海盗船只渡到西西里,因受海盗欺骗未获成功。公元前

71年,奉命镇压起义的克拉苏尾随斯巴达克南下,在意大利半岛最狭窄的部分布鲁提乌姆挖掘了横过整个地峡的壕沟,对起义军加以围困。起义军突破封锁线,向东南海岸进发,受阻,被迫折回迎战克拉苏。同年在布林底西港附近亚决战中,克拉苏得到从伊比利亚半岛归来的庞培的增援,起义军遭到惨败,六万名起义者战死,斯巴达克也壮烈牺牲。 起义失败后,奴隶主把六千名被俘的起义者钉死在从卡普亚到罗马沿途的十字架上。尽管如此,奴隶反抗奴隶主的阶级斗争并没有停止过,而是继续蔓延,一直到罗马帝国的灭亡。 案例评析: 案例讨论: 1、在不同社会形态的更迭中,生产力和生产关系矛盾运动的表现如何? 2、生产力和生产关系矛盾运动是怎样推动人类社会向前发展的? 案例来源: (1)李纯武、寿纪瑜等编著:《简明世界通史》,人民教育出版社1981年版。 (2)《中国大百科全书·世界历史卷》,中国大百科全书出版社1990年版。 案例内容:

论俾斯麦统一德国过程中的外交政策 摘要:30年战争后,德国的统一已“不光是德国的问题”,而是一个牵涉到欧洲政治格局变化的国际性问题。普鲁士的“铁血”宰相俾斯麦在以统一德国为目的的三次王朝战争中,依据形势的剧烈变化,变通现实政治的主张,改变外交策略,有效的防止了反普同盟的出现,成功地完成德意志的统一。 关键词:俾斯麦;外交;现实政治 俾斯麦的哲学是:“强权胜于真理”。他在推行“铁血政策”,武力统一德国的同时,外交上他在对地缘政治深刻认识的基础上制定了以“现实政治”为原则的外交政策,精心谋划各种策略,充分考虑到各列强对德国统一运动可能采取的态度以及普鲁士的相应对策。 德国统一是通过俾斯麦领导的1864年丹麦战争、1866年普奥战争及1870-1871年普法战争完成的,结束了德意志的长期分裂割据。这三次王朝战争的胜利,都是与俾斯麦的“现实政治”的外交策略分不开的,可谓匠心独运。本文以三次王朝战争为线索,剖析俾斯麦在统一过程中的外交政策。 1.丹麦战争 普鲁士统一德国的第一次王朝战争是1864年的丹麦战争。这次战争祸起于丹麦政府违背了国际公约。在这一争端中,俾斯麦的目标很明确:利用有利时机,吞并三公国,作为统一德国的第一步。 俾斯麦展开了纵横的外交,以争取各国的中立。如俾斯麦认为俄国的立场是至关重要的,为取得彼得堡内阁的中立,他利用1863年波兰起义同沙皇做交易。他还利用在克里木战争后尖锐起来的俄国同克里木联盟(英法奥)之间的矛盾,强调霍亨索伦王朝同罗曼诺夫王朝间的轻骑和友谊关系。 由于俾斯麦的狡猾手腕,以及如他所预料的欧洲其它大国见勾心斗角的矛盾,原指望回得到俄英等国援助的丹麦政府,没有得到一兵一卒的支援。 俾斯麦运用现实政治的外交策略,漂亮的完成了德国统一的第一步,也为迈出统一的第二步做了铺垫。无怪乎俾斯麦在十四年后仍得意地说:“石勒苏益格—荷尔斯泰因是我最大的外交成就。” 2.普奥战争 俾斯麦极力利用列强的矛盾和弱点,以争取他们在普奥正在中再次采取中立立场。他认为当时对普奥较量有决定性影响的是争取俄法两国的支持。 一切准备就绪后,俾斯麦开始采取加剧普奥冲突的措施,向奥地利提出了貌

案例1: 在2002年的最后一个周日,中国为电力行业的垄断画上了句号。拥有占全国46%发电资产和90%输电资产的原国家电力公司被拆分重组为11家独立的公司,这些公司在12月29日同时宣布正式成立。从1987年持续至今的中国民航业改革在2002年也有突破性进展。随着6大民航集团10月11日的成立,中国民航总局与下属的民航企业彻底脱钩。以中国国际航空公司、中国东方航空公司、中国南方航空公司为基础组建的三大航空运输集团,其资产总和将占据中国民航总资产的80%。 问题:政府对市场失灵的纠正。 分析:市场失灵的主要表现: (1)竞争失效 (2)外部性 (3)市场不完全 (4)公共产品 (5)信息不对称 为弥补市场失灵需要政府介入,政府介入的手段和领域为: (1)对效率的介入 ①财政支出②财政补贴③政府采购④限制垄断(2)对收入再分配的介入 ①税收和转移支付 ②公共事业投资 ③特别征税 (3)对经济稳定的介入 ①财政制度内在的自动稳定器 ②相机抉择的财政政策 ③金融政策 ④紧急行政措施 ⑤道义上的劝告 本案例中,政府通过限制垄断,恢复市场机制的作用,实现可操作的竞争。 案例2: 1998年5月18日,美国司法部和20个州向最高法院递交诉状,控告微软公司利用其“视窗”操作系统来迫使消费者使用它的其它软件产品——其中最重要的是“网络探索者”Internet浏览器。1999年,该案做出了一审判决,在长达270页的判决中,法官杰克逊列举了微软一系列反竞争,保护垄断势力的行为。微软一直在努力拓展其势力范围,使其超越软件行业,而进入日趋有利可图的电子商务和网络连接行业,他们已经投资数以百亿计的资金在通讯和科技公司中(如AT&T)。由于微软的“视窗”操作系统具有垄断状态,把Internet浏览软件“网络探索者”(InternetExplorer)与“视窗”捆绑在一起也就相当于垄断了消费者和与电子商务有关的厂商上网的交通通道。问题: 1、结合该案例分析垄断和反垄断对社会造成什么样 的影响? 2、美国的反垄断法对我国市场经济建设有何借鉴意 义? 分析:垄断市场会带来效率损失,影响市场作用的 正常发挥,主要体现在:垄断使产量减少,价格增 加;垄断造成社会无谓损失;垄断造成企业不思进 取。 有必要通过反垄断措施纠正这种市场失灵,使价格 降低,增加消费者和社会的福利水平。 1890年,美国通过了美国的第一部反托拉斯法—— 谢尔曼法。1914年,美国又制定了克莱顿法和联邦 贸易委员会法。这三个法案基本形成了美国的反垄 断法律体系。 美国反托拉斯法所规范的反竞争行为包括:联合限 制竞争行为、滥用经济优势的行为、价格歧视行为、 垄断与企业兼并行为、其他反竞争行为(股份保有、 董事兼任、瓶颈垄断、商业贿赂)、损害消费者的行 为(欺骗性定价、欺骗性广告宣传、虚假不实的标 签)。 美国反托拉斯法的特点是以限制造成垄断的不公平 竞争行为为主,而不反对现有的垄断企业。所以, 一个行业中垄断企业的存在本身并不违法,只有垄 断企业应用其垄断力量不公平地竞争时才算违法。 这使得美国的反托拉斯法具有很强的“行为法”特 点,即一切以企业行为是否违背公平竞争为判断依 据。 案例3: 中国电信改制的历史可以追溯到1994年中国联通 公司的成立。当时联通的总资产虽然只有中国电信 的1/260。但此举使邮电部独家垄断国内电信市场 的局面开始改变。1999年2月,信息产业部决定把 中国电信的寻呼、卫星和移动业务剥离出去。原中 国电信被拆分成中国电信、中国移动和中国卫星通 信三个公司,寻呼业务并入联通公司。2001年12 月,国务院批准了新的电信体制改革方案,对现有 的电信企业进行重组。中国电信现有资产划分为南 北两个部分。华北地区、东北地区和河南、山东共 10个省(自治区、直辖市)的电信公司归中国电信 北方部分;其余归中国电信南方部分。 问题:1.垄断和市场失灵。2.政府对垄断的态度和 措施。 分析: 1.垄断市场的效率损失。 (1)垄断使产量减少,价格增加; (2)垄断造成社会无谓损失; (3)垄断造成企业不思进取。 垄断市场的非效率导致市场机制不能正常发挥作 用,是导致市场失灵的情况之一。 2.现今世界各发达国家限制垄断、促进竞争的政策 措施,基本上是根据上述标准把促进“可操作竞争” 作为政策目标。 在各主要发达国家,基本上都制定了有关禁止垄断、 维持公正交易的法律。具体措施主要是通过限制垄 断的立法,由行政机构加以监督,由司法机关加以 执行。各国政府的反垄断政策就是以这些法律为依 据展开的。 我国的反垄断和不正当竞争应在学习国外经验的基 础上,结合本国国情。 案例4: 在小镇上,该镇的人从事的经济活动中最重要的一 种是养羊。镇上的许多家庭都有自己的羊群,并出 实用以做衣服的羊毛来养家。大部分时间羊在镇周 围土地的草场上吃草,这块地被称为镇共有地。没 有一个家庭拥有土地。相反,镇里的居民集体拥有 这块土地,所有的居民被允许在这块地的草场上放 羊。集体所有权很好地发挥作用,因为土地很大。 只要每个人都可以得到他们想要的有良好草场的土 地,镇共有地就不是一种竞争性物品,而且,允许 居民在草场上免费放羊也没有引起问题。时光流逝, 镇上的人口在增加,镇共有地草场上的羊也在增加。 由于羊的数量日益增加而土地是固定的,土地开始 失去自我养护的能力。最后,土地变得寸草不生。 由于共有地上没有草,养羊不可能了,而且,该镇 曾经繁荣的羊毛业也消失了。许多家庭失去了生活 的来源。 问题:什么原因引起这种悲剧? 分析:实际上,共有地悲剧的产生是因为外部性。 当一个家庭的羊群在共有地上吃草时,它降低了其 他家庭可以得到的土地质量。由于人们在决定自己 有多少学时并不考虑这种负外部性,结果羊的数量 过多。 如果预见到了这种悲剧,镇里可以用各种方法解决 这个问题。它可以控制每个家庭羊群的数量,通过 对羊征税把外部性内在化,或者拍卖有限量的牧羊 许可证。这就是说,中世纪小镇可以用现代社会解 决污染问题的方法来解决放牧过度的问题。 但是,土地的这个例子还有一种较简单的解决方法。 该镇可以把土地分给各个家庭。每个家庭都可以把 自己的一块地用栅栏圈起来,并使之免于过分放牧。 用这种方法,土地就成为私人物品而不是共有资源。 在17世纪英国圈地运动时期实际就出现了这种结 果。 共有地悲剧是一个有一般性结论的故事:当一个人 用共有资源时,他减少了其他人对这种资源的享用。 由于这种负外部性,共有资源往往被过度使用。政 府可以通过管制或税收减少共有资源的使用来解决 这个问题。此外,政府有时也可以把共有资源变为 私人物品。数千年前人们就知道这个结论。古希腊

当代中国经济发展的政治经济学视角 2014年07月21日07:04 来源:文汇报作者:字号 打印纠错分享推荐浏览量 160 □钟祥财 若干政治经济学理论的探索成果 科学的政治经济学是马克思主义理论的三个组成部分之一。十月革命以后,前苏联决策者依据马克思主义经典作家的有关论述,结合当时的国内外形势,逐步确立了高度集权的计划经济体制。上世纪50年代中期,我国的社会主义经济建设在体制设计和理论依据方面基本参照了前苏联的模式,但在实践过程中,高度集权的计划体制暴露出一些问题,引起我党领导集体和经济学者的注意和思考,并产生了若干政治经济学理论的探索成果。 如,社会主义经济的计划性是否完全排斥商品生产?1956年,刘少奇在党的八届二中全会上说:“生产资料不是商品,这个观点恐怕值得研究。”他次年指出,社会主义经济的特点是有计划,但计划只能计划那么几类,社会经济生活是几千种,几万种,几十万种,如果只强调计划性,就会把灵活多样挤掉,搞得简单、呆板。他说,“我们一定要使社会主义经济的多样性、灵活性超过资本主义,使我们人民的经济生活丰富多彩,更方便,更灵活”,为此“一定要有下面那样多的小计划,和中央的计划互相调整。但只是计划调整还不行,还要利用价值规律。” 1958年,毛泽东指出:“进入共产主义要有步骤。我们向两方面扩大:一方面发展自给性的生产,一方面发展商品生产。现在要利用商品生产、商品交换和价值法则,作为有用的工具,为社会主义服务。”他强调,商品生产不能与资本主义混为一谈,“商品生产,要看它同什么经济制度相联系,同资本主义制度相联系就是资本主义的商品生产,同社会主义制度相联系就是社会主义的商品生产”。1962年“七千人会议”期间,毛泽东在修改刘少奇代表党中央所作的工作报告时,增加了这样一段话:“按劳分配和等价交换这样两个原则,是在建设社会主义阶段决不能不严格遵守的马克思列宁主义的两个基本原则。” 再如,怎样激发企业的积极性?毛泽东等人提出过适当放权的主张。他在《论十大关系》中指出:“国家和工厂、合作社的关系,工厂、合作社和生产者个人的关系,这两种关系都要处理好。”就企业管理而言,主要的问题之一是如何看待它的独立地位,“把什么东西统统都集中在中央或省市,不给工厂一点权力,一点机动的余地,一点利益,恐怕不妥”,“各个生产单位都要有一个与统一性相联系的独立性,才会发展得更加活泼”。刘少奇在党的八大政治报告中指出:“应当保证企业在国家的统一领导和统一计划下,在计划管理、财务管理、干部管理、职工调配、福利设施等方面,有适当的自治权利”。 在政治经济学的理论探讨方面,孙冶方在1956年提出:“通过社会平均必要劳动量的认识和计算来推进社会主义社会生产力的发展——价值规律的这个重大作用——在我们社会主义经济中非但不应该受到排斥,而且应该受到更大重视。”1957年,顾准提出,发展社会主义经济必须自觉运用价值规律,由价值规律通过市场发挥作用。经济计划应“减少它对于企业经济活动的具体规定”,“使价格成为调节生产的主要工具”。沈志远在1962年著文强调,必须肯定按劳分配首先是社会主义的经济规律。 但是,由于经济建设中急于求成,即使有人对社会主义经济发展中的客观规律有所认识,这些规律在实际工作也往往得不到应有的尊重。

政治经济学试卷A4 一、不定项选择题(每题2分,共30分) 1.商品价值的实体是: A.抽象劳动() B.交换价值() C.私人劳动() D.社会劳动() 2.直接影响商品价格变动的因素有: A.商品的价值 ( ) B.商品的供求关系 ( ) C.纸币发行量( ) D货币商品价值 ( ) 3.从对价值形式发展的分析中可以看出: A.在简单价值形式中已经孕育着货币胚芽 ( ) B.货币是商品生产和交换发展到一定阶段的产物( ) C.货币的本质是一般等价物( ) D.货币本身是商品具有使用价值和价值( ) 4.国家垄断资本的主体是: A.私人企业垄断资本() B.公私合营垄断资本() C.国有企业垄断资本() D.公共资本() 5.国家垄断资本主义是: A.资产阶级国家与垄断资本相分离的垄断资本主义() B.带有社会主义因素的垄断资本主义() C.消除生产无政府状态的垄断资本主义() D.资产阶级国家与垄断资本相结合的垄断资本主义() 6.垄断与竞争并存的原因是: A.垄断不能削除商品经济的竞争基础() B.中小企业仍然大量存在() C.垄断组织不能囊括一切商品生产() D.科技进步和创新不断激发新的竞争() 7.金融资本形成的主要途径: A.银行垄断资本购买工业资本的股票() B.工业资本购买垄断大银行的股票() C.工业垄断资本与银行垄断资本生产而形成的资本( ) D.银行垄断资本与工业垄断资本互派人员兼任要职() 8.生息资本的两种形态是: A.借贷资本()B.货币资本()C.高利贷资本()D.商品资本() 9.级差地租形成的原因是: A.土地经营权的垄断() B.土地私有权的垄断() C.农产品个别生产价格低于社会生产价格() D.农业工人的剩余劳动() 10.在资本主义现实经济活动中,成本价格的作用是: A.资本家衡量企业盈亏的标志() B.决定资本家竞争胜败的关键() C.掩盖了不变资本和可变资本在价值增值中的不同作用() D.掩盖了剩余价值的来源和资本主义剥削实质() 11.在资本主义条件下,部门内部竞争形成: A.商品个别价值() B.商品生产价格() C.商品垄断价格() D.商品社会价值() 12、社会生产两大部类产品各个部分的交换关系是: A.第I部类内部的交换() B.第II部类内部的交换()

基于中国模式视角下的政治经济学分析探讨 基于中国模式视角下的政治经济学分析探讨 基于中国模式视角下的政治经济学分析探讨 曾天 摘要:中国在改革开放后逐步探索出的一条经济发展道路被概括为“中国模式”,并引起广泛关注。我国国民经济在微观和宏观上的低效率特征,从而决定了我国发展方式的不以人为本的、不讲可持续发展的非科学发展特征。要转变我国目前的发展方式,首先要摘清楚的问题是,什么样的政治体制才可能实现以人为本的、可持续的科学发展。 关键词:中国模式不经济科学发展 中国改革开放之后的经济持续高速增长,不仅给中国带来了翻天覆地的变化,而且也为经济学研究提供了难得的资源。有人觉得,中国模式应该从体制、经济、政治等综合方面去分析:有人觉得,综合去分析体制、经济、政治问题为时过早了,当前应该解决的问题就是抓紧一切时间解决国家面临的问题;有人觉得,中国模式做的已经很成功;有人觉得,中国模式是好是坏无法确定;更有人觉得,应当认真反思如今的中国模式,不是处处说好听的,也不应当将如今的中国模式推广出去。 低效率增长的中国模式

自20世纪70年代末开始改革以来,主要体现的中国模式是效率低下的计划经济(公有产权)和效率高的市场经济(私有产权)。无论是农民们包揽耕种、将部分行业垄断化、沿海城市的对外开放还是让大量的工人下岗:无论是医疗、保健、食品部门的市场化、教育事业的产业化还是加入世界的WTO组织后对外开放的市场经济、农产品经济市场、房屋的市场信心化等,都是以市场经济化为基础的(或者说是有效率的)。 换而言之,经济一定是市场化吗?市场到底是经济的或者是有效率的,这些都表明在既定成本的情况下收益性最大、在既定收益条件的情况下成本最小化。然而,随着市场经济的发展,市场化及其私有化的变革有多少是增长效率呢,我们得到的付出的又是什么? 我国的生产效率不论在美国、欧洲还是发达国家、不论是在日本、韩国、小国家以及部分发展中国家,其整个经济体系的产入产出效率都是非常低的。 首先,市场的不经济化。根据新的古典主义的说法,市场在“价格机制的作用下,经济资源总是聚集在效率很高的地方,实现了消费者效用的最大化和厂商、供应商最大化利润,实质上市场是经济化的。 在中国模式体制中也表现了市场的不经济化。为什么市场无法将资源信息合理的用到有用的地方吗?例如,将商品用在社会或者个人最需要的地方。

[收稿日期]2009-07-02 [作者简介]沈劼(1983 ),男,辽宁开原人,硕士生。 从俾斯麦到威廉二世 德意志第二帝国外交政策的转变及其影响 沈 劼 (武汉大学历史学院,湖北武汉430072) [摘 要]本文着重考察了德意志第二帝国外交政策的转变过程,分析了导致其转变发生的国际、国内和个人因素,并进一步探讨了德国外交政策的转变对当时国际政治关系所产生的影响。德国作为一个中欧大国,在转向争取世界霸权的过程中,其外交政策的得失是值得我们深思的。 [关键词]德意志第二帝国;俾斯麦;威廉二世;外交政策 [中图分类号]K5 [文献标识码]A [文章编号]1671-7422(2009)05-0066-05 Fro m B is m arc k t o KaiserW il hel m II t he Transiti on i n Forei gn Poli cy of D eutsches K aiserrei ch and its Influence S HEN J ie (School ofH istory ,W uhan Un i v ersity ,W uhan H ube i 430072) [Ab stract]T his a rtic l e f ocuses on i nvestigati ng the transiti on process i n fore i gn po li cy of D eutsches K a i serre ich ,and analyses the i nternationa,l dom estic and persona l factors wh ich lead to its transiti on .Further mo re , it also discusses the i n fluence o f the transiti on o f f o re i gn po li cy o f D eutsches K a iserreich on the i nternationa l po litica l relations o f t hat ti m e .The ga i n and loss o f the f o re i gn po licy in the transition process o fG remany fro m a Centra l Eu ropean great pow er to a G l obal hegemony are w orth consi der i ng . [K ey words]D eutsches K a i serre ich ;B i s m arck ;K aiser W il he l m II ;fore i gn po licy 一 1871年,德意志帝国的统一打破了维也纳体系下欧洲各大国之间的 均势!。在当初欧洲五强政治中,普鲁士是最弱的国家,当德意志帝国取代普鲁士的地位时,它在人口、土地面积、经济力量和军事实力等方面不仅超过奥匈,而且也超过了法国。但是对新德国来说,其处境也是极为尴尬的。正如希尔德布兰特所说: 德国对于欧洲的?均势#来说太过强大,而对于整个大陆的霸权来说,又太过弱小[1]。!俾斯麦所奉行的 大陆政策!正是出于对德国实力及安全的准确认识而采取的稳健的对外政策。但是随着德国的发展,其利益的要求已经不是俾斯麦所限定的框架所能满足。到了19世纪90年代, 德帝国传统的政治精英们已无能力通过改革来应付内部社会政治现代化的压力,便力图通过对外大胆的冒险措施来摆脱内 部的困境。[2] !俾斯麦的免职,威廉二世 世界政策! 的出台,就是应付这种内在压力的最好证明。 本文旨在考察这一时期德国对外政策的变化以及这种变化对世界政治的影响。可以说一战的爆发与德国对外政策的转变有直接的联系。德国在处理与俄国和英国的关系时所采取的冒险政策使得其在一战爆发前,外交回旋的余地丧失殆尽。而德国作为一个中欧大国,在转向争取世界霸权的过程中,其外交政策的得失也是值得我们深思的。 二 德国通过1870~1871年普法战争的胜利,强迫法国接受法兰克福和约并割让阿尔萨斯 洛林,使得法国人不甘心失败,一直找机会复仇。这就使得新 第26卷 第5期2009年10月 黄 石 理 工 学 院 学 报J OURNA L O F HUANG S H I INST ITUT E OF TEC HNOLOGY V o.l 26 N o .5 O ct 2009

资本主义经济部分 主题词:垄断组织 一、案例内容 2003年6月30日,北京歌华有线电视网络有限公司宣布,自7月1日以来,有线电视预订费从12元增加到18元,增长了50%。这引起了媒体和各界的广泛关注,对未经价格听证的价格任意上涨表示强烈不满。歌华有线电视用户220万户,每户每月多收6元,年均超过1.584亿元。新增主营业务收入1.584亿元,不包括国家交纳的税款,基本上是公司的净利润。歌华有线怎么能这么咄咄逼人?原因很简单:它们都是由垄断造成的。歌华有线电视是北京市政府授权的唯一一家负责北京有线电视网络建设、管理和运营的公司。它是垄断行业中的垄断企业,具有很高的垄断性和经营稳定性。众所周知,垄断行业的成本是最难估算的,电信部门说市话亏损,邮政部门说普通信件业务亏损,民航公司说航运亏损,自来水公司说亏损,有线电视公司也说自己亏损。有线电视行业比电信行业更具垄断性。目前,有线电视用户别无选择:只有网络接入提供商,只有服务内容。例如,北京用户只能选择歌华有线电视网,只能选择歌华提供的唯一服务。北京的用户说:“我不想多付钱。我不需要看超过50个节目。前面的20个程序已经足够了,但是我不能选择支付原来的20套钱。作为一家企业,歌华有线当然可以利用这个词。当产品市场上只有一个卖方,市场上没有类似或类似的替代品代替垄断者销售的产品时,企业就有“随心所欲”的自由。 二、案例分析 完全垄断简称垄断,又称独占,是指产品的生产和销售完全由一个制造商控制的市场结构。如果制造商能够控制或影响整个市场的供应,那么它就构成了垄断。完全垄断具有以下特征:1。独家经营。2。产品不可替换。三。价格自己决定。4。实现差别定价或价格歧视。5。要素不能自由流动。因此,完全垄断者能够长期保持其垄断地位。垄断的原因很多,但主要的原因是各种“产业壁垒”阻碍了其他厂商的进入。就本案提到的上市公司歌华有线而言,它是北京市政府批准的唯一一家负责北京有线电视网建设、管理和运营的公司。这是一个典型的垄

二、案例分析 1.案例一 1)现代社会资源配置主要方式和手段是什么? ●是市场调节和计划调节。但计划和市场只是现代社会资源配置的两种主要方式 和手段,它们本身不是社会基本经济制度的本质特征。 2)请用政治经济学的基本原理分析国家发展改委《通知》的合理与否? ●合理 ●价格机制是市场若干机制中核心机制。它是价值规律的具体表现形式和作用形 式。价格的变动必然引起供求的变动,而供求的变动反过来又引起价格下降。 ●个量平衡的总和构成总量平衡,并同时构成结构平衡。因此,要保持煤电的总 量平衡。要求:一是发挥市场机制的作用,使市场供求均衡在市场机制作用下 自动实现。二是发挥国家的宏观调控功能。 2.案例二 微软垄断案反映了垄断企业之间的激烈竞争。你认为垄断与竞争并存的原因是什么? 原因: ●垄断或国家垄断并没有消除竞争的动因和基础。商品生产和商品交换是市场竞 争的一般基础。市场竞争是市场主体实现经济利益的方式和途径。垄断只是改 变市场结构面不能消除竞争的动因和基础。 ●不存在“绝对的垄断”。发展不平衡规律决定了不可能形成一家垄断组织独霸天 下的局面;同时社会需要多样化,并有多变性。这使垄断企业不能囊括一切商 品的生产和流动。 ●科学技术的重大变革和创新是激发垄断竞争的重要因素。科技创新会突破人为 垄断的种种限制。科技创新会缩短产品和行业的生产周期,从而加速产业结构 调整和优化。这就使竞争无处不在。 通过微软垄断案,你从中可以深刻领悟哪些经济学原理? 原理: ●技术创新是企业竞争的核心; ●扩大市场份额是企业追求利润最大化的重要途径; ●垄断并不能消除竞争,垄断与竞争并存; ●现代市场经济是政府宏观调控与市场经济相结合; ●政府反垄断行为表明市场机制是市场经济国家资源配置的主要方式。 3.案例三 请用政治经济学原理分析上述观点是否正确,并说明理由。 ●这种观点是错误的 ●科学地分析劳动的形态和本质。可以见得,劳动价值论的本质依在。在科学技 术日益发达的今天,劳动形态发生了极大改变,以致使劳动为标志,致使经济 只是改变了劳动的形态。没有改变本质 ●知识劳动仍然是人类劳动,是人的体力和脑力的消耗,只是脑力消耗的比重明 显大于体力的耗费。 ●知识劳动表现在生产力的三要素上没有改变其劳动的性质。一是劳动和劳动主 体本身仍然是体力和智力的耗费,劳动主体知识具有更高智能的劳动者。二是

都市政治经济学视角下的城市问题 关于《都市政治经济学视角下的城市问题》,是我们特意为大家整理的,希望对大家有所帮助。 摘要:资本主义自诞生以来一直在飞速发展, 同时其内在的固有矛盾也如影相随。资本主义自身一直在寻找各种方法缓解与克服这种内在的矛盾。从罗斯福新政到福特主义、凯恩斯主义, 不断地自我调整。进入1970年之后, 找到了新的途径————城市空间生产, 这一途径确实非常有效地缓解了资本主义的根本矛盾, 但同时自身也有其局限性, 造成了人与城市的异化, 积累了很多问题。如人的精神困境、城市空间正义缺失、生态环境恶化等, 这些问题很可能引发新的危机。当代西方马克思主义学者认为, 解决当代的困境与危机、反抗资本主义的革命焦点是城市空间的控制权即“城市权利”。超越资本主义未来的理想社会形态将完成于城市, 因此城市应当以不同于资本逻辑的新价值观来建设。 关键词:都市政治经济学; 城市问题; 资本主义危机; 城市空间; “城市权利”; “都市革命”; 马克思主义;

Abstract:Capitalism has been developing rapidly since its birth, and its inherent contradictions have followed. Capitalism has been looking for ways to alleviate and overcome its inherent contradictions, from Roosevelt's New Deal, Fordism, and Keynesianism, constantly adjusting itself. After 1970, capitalism found a new way, which is urban space production. This approach has indeed effectively alleviated the fundamental contradiction of capitalism; at the same time, it has its own limitations, which has caused alienation between people and city, and has accumulated many problems, such as the spiritual dilemma of people, the lack of urban spatial justice, and the deterioration of the ecological environment etc. These problems are likely to trigger new crises. Contemporary Western Marxist scholars believe that the focus of revolutionizing contemporary dilemmas and crises and rebelling against capitalism is the power to control urban space, which emphasizes “city rights”. The futu re ideal social form that transcends capitalism will be completed in the city, so the construction of the city should follow new values different from the logic of capital.

俾斯麦大陆联盟体系的特点是什么? 德国的统一破坏了欧洲的均势,促成了欧洲列强之间地位的急剧变化,导致欧洲的重心逐渐向柏林转移。这个突如其来的巨变引起邻国的焦虑和恐慌。深谙地缘政治的铁血宰相俾斯麦认识到,欧洲均势的任何改变都会激起列强的联合抵制。鉴此,俾斯麦从1871年接任帝国宰相到1890年被迫辞职的二十年间,自我节制,极力改变锋芒逼人的形象,以稳建温和的风格扮演维持现状的角色,稳定欧洲的秩序,缓和紧张局势。本文拟就俾斯麦的外交政策出台的背景,外交政策的目标、策略的演变、作用以及弱点等问题,谈一点粗浅的看法。 军事力量强大的德意志帝国是在欧洲大陆心脏地带兴起的,因此,对欧洲的政治和外交格局的冲击格外严重。德国统一后,国势与日俱增,边缘地区的列强所感受的压力也随着日益加重,因而列强互相接近结盟对付新生德国的可能性也日渐增大。俾斯麦时代的德国缺乏稳定的外交基础,活动余地相当狭小。从地缘政治角度来考虑的话,德国是天生被包围了的国家。俾斯麦对德国客观环境的局限曾经深有感触地说:“我们位于欧洲中部。我们至少有三条会遭到进攻的战线,而法国却只有一条东部的国界,俄国在西部的边界上有遭到进攻的可能。此外,根据世界历史整个发展情况,我们的地理位置以及根据德意志民族的内部联结与其他民族相比也许相当松散这一特点,我们比任何一个别的民族更容易遭到别人联合起来对付我们的危险。”(注:迪特尔·拉夫:《德意志史》,德国波恩Inter Nationes出版,1987,第168页。)俄国外交官彼得·舒瓦洛夫伯爵曾经一针见血地指出,俾斯麦因德国地位易受威胁而忧虑,不断受到敌对列强“结盟的恶梦”(注:赫沃斯托夫编《外交史》(中译本),第二卷(上),生活·读书·新知三联出版社1979年版,第38页。)的纠缠。显而易见,如何设法消除敌对同盟围堵的潜在危险,便成为俾斯麦外交政策的中心课题。 1870年,普鲁士在军事上战胜了法国,但是,翌年5月10日在法兰克福签订的和约并未能与法国真正达成和解。德国吞并了法国的阿尔萨斯和洛林,以图在地理战略上削弱法国。从此,德法两国结下难解之仇。诚然,法国没有实力单枪匹马同德国再进行较量,但是,强烈的复仇心理驱使着法国随时准备着与任何同德国敌对的国家结盟。因此,俾斯麦便失去了对法国外交政策的回旋余地。 边缘地区的列强,除法国之外,有英国、奥匈帝国和沙皇俄国。英国虽然受到强大而统一的德国兴起的影响,但毕竟不如法国和奥匈帝国那么直接。英国这个殖民帝国依然保持着工业、商业和海军的优势。它是均势的关键国之一,密切注视着德国的动向。如果德国的作为超出英国容忍的限度,英国必定会联合欧陆列强制衡德国。 奥匈帝国是德国统一进程中的受害者,实力较弱。俾斯麦基于外交战略考虑对奥匈帝国颇为重视。早在普法战争期间,俾斯麦就决意以“小德意志方案”统一德国,保留奥匈帝国。如果摧毁它组建“大德意志帝国”的话,几百万奥地利的天主教徒便成为公民,无疑会对信奉新教的普鲁士在德国的地位构成莫大的威胁。就是在这个“小德意志帝国”内部的天主教势力业已强大到让俾斯麦难以对付,最后只得退让,中止了“文化斗争”。更何况外加这几百万天主教徒呢?再者,这个“大德意志帝国”必将夹在渴望复仇的法国和虎视眈眈的沙皇俄国之间,只得终日诚惶诚恐,战战兢兢。保留奥匈帝国作为缓冲国,俾斯麦始终认为是意义重大的一项举措。19世纪后半期,欧洲列强竞相扩张。奥国没有强大的海军以进行海外殖民活动,便只好向东南面的巴尔干半岛伸展势力,因而与俄国发生严重的利害冲突。由于奥国对俄国持有强烈的戒惧之心,自然有与德国保持友善关系的愿望。 从战略的角度考虑,新统一的德国最大的威胁该是东邻俄国,因为普俄两国瓜分波兰之后,俄国可以从波兰边境有效地发动危及柏林的入侵。幸好普鲁士与俄国一直保持着友善关系,俄国在普法战争期间陈兵奥国边境支持普鲁士,两国皇帝的关系显得相当亲密。但是俄国首相哥尔查科夫看见俄国的保护国普鲁士从战火中一跃成为中欧强大而统一的德意志帝国,难免因妒忌而不满。毋庸置疑,毫无顾忌地追求国家利益的俄国,也是制衡德国越轨行为的举足轻重的力量。 维也纳体系

政治经济学案例分析

二、案例分析 1.案例一 1)现代社会资源配置主要方式和手段是什 么? ●是市场调节和计划调节。但计划和市场只 是现代社会资源配置的两种主要方式和 手段,它们本身不是社会基本经济制度的 本质特征。 2)请用政治经济学的基本原理分析国家发展 改委《通知》的合理与否? ●合理 ●价格机制是市场若干机制中核心机制。它 是价值规律的具体表现形式和作用形式。 价格的变动必然引起供求的变动,而供求 的变动反过来又引起价格下降。 ●个量平衡的总和构成总量平衡,并同时构 成结构平衡。因此,要保持煤电的总量平 衡。要求:一是发挥市场机制的作用,使 市场供求均衡在市场机制作用下自动实 现。二是发挥国家的宏观调控功能。 2.案例二

微软垄断案反映了垄断企业之间的激烈竞争。你认为垄断与竞争并存的原因是什么? 原因: ●垄断或国家垄断并没有消除竞争的动因 和基础。商品生产和商品交换是市场竞争 的一般基础。市场竞争是市场主体实现经 济利益的方式和途径。垄断只是改变市场 结构面不能消除竞争的动因和基础。 ●不存在“绝对的垄断”。发展不平衡规律决 定了不可能形成一家垄断组织独霸天下 的局面;同时社会需要多样化,并有多变 性。这使垄断企业不能囊括一切商品的生 产和流动。 ●科学技术的重大变革和创新是激发垄断 竞争的重要因素。科技创新会突破人为垄 断的种种限制。科技创新会缩短产品和行 业的生产周期,从而加速产业结构调整和 优化。这就使竞争无处不在。 通过微软垄断案,你从中可以深刻领悟哪些经济学原理? 原理: ●技术创新是企业竞争的核心;

●扩大市场份额是企业追求利润最大化的 重要途径; ●垄断并不能消除竞争,垄断与竞争并存; ●现代市场经济是政府宏观调控与市场经 济相结合; ●政府反垄断行为表明市场机制是市场经 济国家资源配置的主要方式。 3.案例三 请用政治经济学原理分析上述观点是否正确,并说明理由。 ●这种观点是错误的 ●科学地分析劳动的形态和本质。可以见 得,劳动价值论的本质依在。在科学技术 日益发达的今天,劳动形态发生了极大改 变,以致使劳动为标志,致使经济只是改 变了劳动的形态。没有改变本质 ●知识劳动仍然是人类劳动,是人的体力和 脑力的消耗,只是脑力消耗的比重明显大 于体力的耗费。 ●知识劳动表现在生产力的三要素上没有 改变其劳动的性质。一是劳动和劳动主体

从政治经济学视角分析我国的通货膨胀现象 通货膨胀是指在纸币流通条件下,因货币供给大于货币实际需求,也即现实购买力大于产出供给,导致货币贬值,而引起的一段时间内物价持续而普遍地上涨现象。其实质是社会总需求大于社会总供给。 在CPI不断上扬的形式下,通货膨胀已成为当前中国最热门的话题。坊间流传着这样一句话:“可以跑不赢刘翔,但一定要跑赢CPI”。一句戏谑的话语背后,是对通货膨胀的担心与疑问。自2007年5月以来,中国的居民消费价格逐月上升,8月开始达到6%的同比涨幅,接下来的几个月涨幅均超过6%。根据国家统计局的数据,2007年CPI平均上涨4.8%,2008年一季度CPI总体涨幅为8.0%。2011年三月份CPI同比涨幅达到了5.4%,因此,抑制通货膨胀已经成为我国实施紧缩性货币政策的重要原因。 通货膨胀是一个向来被经济学家关注的词。对于通货膨胀的危害,凯恩斯曾指出,再没有什么比通过摧毁一国的货币来摧毁一个社会的基础更容易的事情了。这个过程涉及破坏经济过程的所有隐藏经济法则的力量,并以绝大多数无法诊断的方式进行。我国对通货膨胀给予了充分的重视。央行自2007年以来已经进行了多次加息与提高准备金率。 我国目前的通货膨胀原因主要来自两个方面:一是全国范围内的自然灾害造成的粮食减产从而引发的一系列价格变动;二是房地产市场调整带来的市场资金过分充裕所导致的市场供求不平衡。 马克思政治经济学中要求社会主义市场经济进行宏观经济调控。即国家根据客观经济规律的要求,运用各种政策手段,对全社会的经济活动从总体上进行监管、控制和调节,为微观经济活动创造必要的外部条件和市场环境,促进整个国民经济持续发展。我国经济体制改革目标所要建立的社会主义市场经济体制,就是要使市场在社会主义国家宏观调控下对资源配置起基础性作用。宏观经济调控是总量调控。其中调节经济总量,可以保持社会总供给与总需求的基本平衡。社会总供给与总需求是否基本平衡,是国民经济运转是否正常的重要表现。供需总量平衡,是保持国民经济大体按比例发展的最基本的平衡。供给总量的失衡,无论是总供给大于总需求,还是总需求大于总供给,都会给国民经济带来严重后果。我国出现的通货膨胀现象既是总供给不足,需求过旺,经济过热,势必使市场紧缺,物价上涨,通货膨胀,经济秩序混乱。这说明我国宏观经济调控失灵了。因此为了防止物价上涨和通货膨胀,保持社会总供给与总需求的基本平衡,必须从宏观上适当控制固定资产投资总规模和控制消费基金的过快增长。