公共政策效果评价的方法

公共政策评价是公共政策过程的关键环节。只有通过科学的政策评价,人们才能判定一项政策是否达到了其预期的目标,并由此决定这项政策应该是延续、调整,还是终止。同时,只有通过政策评价,人们才能对公共政策过程进行全面的考察和分析,总结得失与教训,为以后的政策制定与执行提供良好的基础。

一、公共政策评价的内涵

一个完整的公共政策过程,除了科学合理的政策和有效的执行外,还需要对政策实施以后的效果进行判断,以确定政策的价值,并及时反馈。这种活动就是公共政策评价。它由四个方面的基本内容所组成:1、规范,即确定公共政策评价得以进行的标准;2、信息,即收集有关评价对象的各种信息;3、分析,即评价者运用所收集到的各种信息和定性、定量分析方法,对政策的价值做出判断,得出结论。分析是公共政策评价最基本的活动;4、建议,即对未来的公共政策实践提出建议,以决定现有的公共政策是否继续实行、修改或是终结,是否要采取新的公共政策。

关于公共政策评价的含义,基本上有三种观点:公共政策评价主要是对公共政策方案的评价;对公共政策全过程的评价;对公共政策效果的评价。我们认为,公共政策评价的着眼点应是政策效果,即“政策评价就是对政策的效果进行的研究”。由此,可以把公共政策评价定义为:依据一定的标准和程序,对公共政策的效益、效率、效果及价值进行判断的一种政治行为,目的在于取得有关这些方面的信息,作为决定政策变化、政策改进和制定新政策的依据。公共政策效果评价

二公共政策效果评价公共政策评价作为公共政策过程的一个不可或缺的环节,与一般的评价活動有着重要的区别:

首先,公共政策是政府有选择的管理行为。公共政策的主体由于其特殊的职能和地位,使得它比一般政策具有更大的作用范围和更深远的目的,因而要从公众的、宏观的、系统的高度来进行评价。

其次,由于公共政策对利益的分配,是一个动态过程,那么公共政策的实践也必然是一个动态的过程,会因为时间的推移因势而动。因此,对公共政策的评价也应放到一个比较长的时代和社会背景下进行。

再次,公共政策是对社会公共利益进行选择、综合、分配和落实的过程,对其进行评价时要考虑到社会公共利益是否得到了科学有效地分配和落实。

公共政策及其评价是一个系统的过程,从公共政策一开始就有评价活动的进行,但是

只在公共政策实施后的评价才能得出公共政策的整体结论。

因此,公共

政策评价最重要的是对公共政策效果的评价。 公共政策评价中公共政策效果的概念必须包含的内容: 公共政策预定目标的 完成程度;公共政策的非预期影响;与政府行为相关的条件环境的变化; 投入公 共政策的直接成本和间接成本;公共政策所取得的收益与投入成本之间的比率。

三公共政策评价的基本方法

公共政策评价方法是公共政策评价者在进行公共政策评价过程中所采取的

方法的总称。近几十年来随着公共政策科学的发展,各种新的评价方法不断涌现, 极大地丰富了评价的实践活动。在本节中,我们将介绍政策评价的基本方法一一 前后对比法。

前后对比法是公共政策评价的基本方法,是评价活动的基本思维框架。其他

—切方法都是在这种方法的指导下进行。 前后对比法是将公共政策执行前后的有 关情况进行对比,从中测度公共政策效果及价值的一种定量分析法。

它通过大量 的参数对比,使人们对公共政策执行前后情况的变化一目了然。 它不仅可以帮助

人们了解公共政策的准确效果,还可以帮助人们认识公共政策的本质和误差,

因 此是公共政策评价常用的基本方法。这种方法可分为四种具体方式:

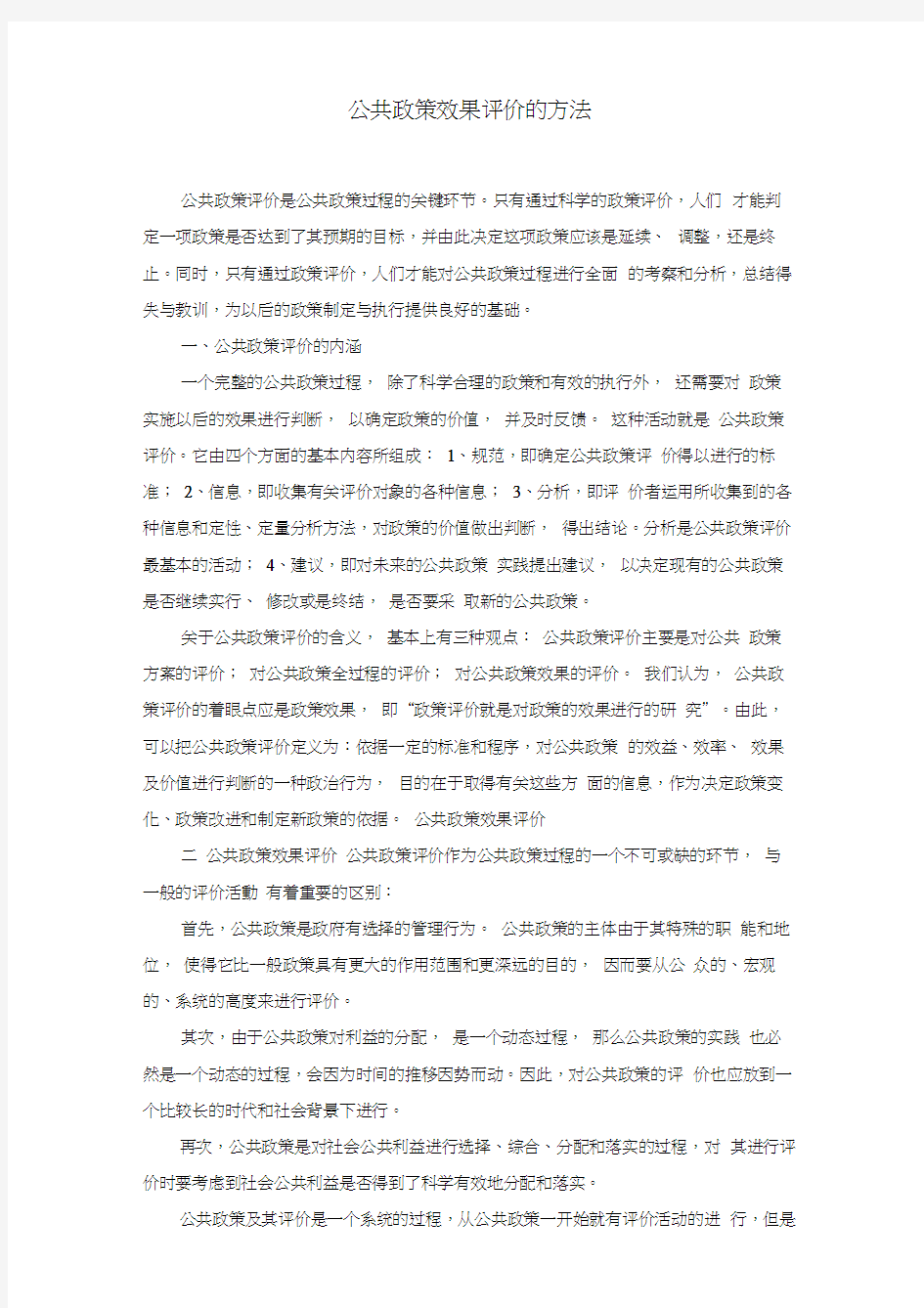

1 ?简单“前一后”对比分析

简单“前一后”对比分析是先确定公共政策对象在接受公共政策作用后可以

衡量出的值,再减去作用前衡量出的值。如图 7-1所示,A i 表示执行前的值,A 表示执行后的值,则 A —A 就是公共政策效果。

这种方法的优点是简单、方便、明了;缺陷是不够精确,无法将公共政策执

行所产生的效果和其他因素如公共政策对象自身因素、 外在因素、偶发事件、社 会

变动等所造成的效果加以明确区分。

2 ?“投射一实施后”对比分析

A 厂妁=政策效果

时间

“投射一实施后”对比分析如图 7—2所示。图中0Q 是根据政策执行前的 各种情况建立起来的趋向线;A i 为趋向线外推到政策执行后的某一时点的投影, 代表若无该政策会发生的情况;A 2为政策执行后的实际情况。这种方式是将 A 点与A 点对比,以确定该项公共政策的效果。

这种方式由于考虑到了非公共政策因素的影响, 结果更加精确,因此较前一 种方式更进一步。这种评价方式的困难在于如何详尽地收集政策执行前的相关资 料、数据,以建立起政策执行前的趋向线。

3.“有一无”对比分析

“有一无”对比分析如图7-3所示。这种分析方法是在公共政策执行前和公 共政策执行后这两个时间点上,分别就有公共政策和无公共政策两种情况进行前 后对比,然后再比较两次对比结果,以确定公共政策的效果。图中

A 和

B 1分别 代表公共政策执行前有无公共政策两种情况, A 和B2分别是公共政策执行后有公 共政策和无公共政策两种情况。(A-A i )为有公共政策条件下的变化结果,(B b -B i ) 为无公共政策条件下的变化结果。[(A b -A i ) - (B b -B i )]就是政策的实际效果。

=政策效果

图7—2 “投射一实施后”对比分析

A为有政策* B为无政策(A

厂二政策效果

图7-3“有一无”对比分析

这种比较的长处是排除了非公共政策因素的作用,能够较精确地测度出一项

公共政策的效果,是测量公共政策净影响的主要方法。

4 ?“控制对象一实验对象”对比分析

“控制对象一实验对象”对比分析如图7-4所示,它是社会实验法在公共政策评价中的具体运用。在运用这种评价设计时,评价者将公共政策执行前同一评价对象分为两组,一组为实验组,即对其施加公共政策影响的组;一组为控制组,即不对其施加公共政策影响的组。然后比较这两组在公共政策执行后的情况,以确定公共政策的效果。A和B在执行前是同一的,A为实验对象的情况,B为控制对象的情况。图中,A i和B分别是实验前的实验组和控制组和情况,A和E2 为实验后实验组和控制组的情况,(A-B2)便是公共政策的效果。

A2-B2=政策效果

图7-4 “控制对象一实验对象”对比分析

一、我国当前公共政策评估的现状及存在的问题。 (一)政策评估主体单一,缺乏独立性的政策评估组织。 现阶段我国的公共政策评估主体以官方为主,缺乏社会组织和社会公众的参与,使得大多数政府在公共政策评估实践过程中,只是根据总体安排或以部门为单位,或以系统为一体,通过自下而上的总结报告等形式对本部门或本系统工作进行汇总,在此基础上,由行政机关对公共政策作出评估和评价,致使在公共政策评估过程中,只重视自身评价,忽视作为政府行为相对人的社会组织和社会公众的评价,导致进行意愿表达以及利益诉求的公共政策评估主体单一化。 (二)缺少正确的评价标准和评价方法。 目前从事官方评估工作的人士绝大部分都非“内行人”,因此,他们在进行政策评估时不可避免地倾向于用价值判断代替事实规范分析。这样的政策评估与我国现实政治生活和传统政治文化十分重视意识形态和道德建设的纯洁性密不 可分[3]。但随着我国社会主义市场经济体制的不断完善,随着信息网络化和经济全球化进程的不断加快,人们的思想观念将不可避免地发生深刻变化。意识形态观念较之过去有所淡化,道德是非标准也会发生一定转变,更为突出的是人们比历史上任何时候都更强调自身的经济利益。 从而必然引起公共政策评估标准和评价方法的改变。 二完善政策评估的几个措施构想。 (一)建立多元评估主体。 针对目前评估主体单一化的现状,公共政策评估可以参照国外的成功经验,在目前官方绩效评估的基础上,实行政府、党的组织、权力机关(人大)、专业评估组织(包括大专院校和研究机构)、社会组织和公众特别是“受到影响的相关利益群体代表”参与等多元评估主体的结合,实现评估主体“多元化”。其中,要特别重视社会组织和公众代表参与以及专业评估组织的作用。社会组织和公众作为政府行为相对人,他们参与公共政策评估,能够提高公共政策评估的客观性和全面性,更能够提高公共政策评估结论的公信力。专业评估组织(大专院校和研究机构)聚集了大批专门从事公共政策分析研究和实践活动的人士,有利于提高公共政策评估的科学性,更重要的是专业评估组织成员作为“非官方人士”,

《公共经济学》樊勇明(第二版)复习题答案 一、单项选择题、 1. 公共经济学的研究对象是政府及其附属机构。在公共经济学中,政府的含义分为四个层次,其中,政策性金融机构属于( D ) A、广义政府 B、狭义政府 C、统一公共部门 D、一般公共部门 2. 政府经济行为的核心是(D ) A、提供公共产品B 、进行宏观经济调控C、确保国际收支平衡D、根据法律程序进行的财政收支预算 3. 公共经济学起源于(C ) A、宏观经济学B 、微观经济学C、财政学D、福利经济学 4. 《赋税论》的发表开创了财政学的先河,其作者是(A ) A、配第B 、斯密C、布坎南D、帕累托 5. 公共经济学的主要创始人是(C ) A、凯恩斯B 、斯密C、马斯格雷夫D、斯蒂格里茨 6. 马斯格雷夫在(A )中首次提出“公共经济”这一概念。 A、《财政原理:公共经济研究》B 、《就业、利息与货币通论》C、《国富论》D、《公共部门经济学前沿问题》 7. “社会主义分配制度应该确保结果是公平的”这是一个(B ) A、实证命题B 、规范命题C、既是实证,也是规范命题D、既不是实证,也不是规范命题 8. 在市场机制下,实现资源最优化配置的核心手段是(A ) A、价格机制B 、行政命令C、价格和行政机制D、以上都不是 9. 经济学研究的逻辑起点是(A ) A、资源稀缺问题B 、价格问题C、国民收入分配问题D、效率问题 10. 经济效率实现的条件之一是(A ) A、MSR=MSC B 、TSR=TSC C、SR=SC D、TSR不等于TSC 11. 当人们消费某种产品时,随着消费数量的增加,人们从每一单位产品中获得的效用是(B ) A、增加的B减少的C、相对不变的D 没有效用发生 12. 基尼系数是一个客观的衡量公平程度的参考指标,一般认为当基尼系数超过(C )时,意味着社会不公平已经超过了警戒线。 A、0.35 B、0.40 C、0.45 D、0.50 13. 在资源配置中,以财政手段进行资源配置,可以利用多种政策工具,以下不属于公共支出这一政策工具的有( A ) A、政府税收 B、政府直接提供某些公共物品 C、财政补贴 D、政府购买支出 14. 政府作出一项决策一般都比私人部门决策慢,主要是因为当中要经过几个时滞,下面不属于公共决策经过的时滞有( D ) A、认识时滞 B、决策时滞 C、执行与生效时滞 D、反馈时滞 15. 下列产品市场中,最接近完全竞争市场的是(B ) A、计算机市场B 玉米市场C、自行车市场D 服装市场 16. 市场失灵是指(B )

期末作业考核 《公共政策分析》 满分100分 一、概念题(每小题5分,共30分) 1.政策法律化: 答:是政策向法律转化,制定与执行公共政策、依法行政、依法治国和进行政策科学研究即政策。 2.政策执行: 答:是指政策执行者通过建立组织机构,运用各种政治资源,采取解释,宣传,实验,协调与控制等各种行动,将政策观念的内容转化为实际效果,从而实现既定的政策目标的活动过程.这是一种动态的过程. 政策执行的过程主要包括政策宣传,政策分解,物质准备,组织准备,政策实验,全面实施,协调与监控等环节. 3.政策方案的评估和论证: 答:是指在政策出台前,对各种备选政策方案的可行性、可靠性等方面进行分析和论证,说明各个方案的优劣。 4.评估主体: 答:政策评估主体是指对政策效果、效益、效率等方面进行分析判断的组织或个人。 5.政策效果: 答:有直接效果、附带效果、潜在效果、象征性效果。 6.非正式评估: 答:是指对评估者、评估形式、评估内容没有严格规定对评估的最后结论也不作严格要求的评估。 二、简答题(每空10分,共50分) 1.什么是损益分析? 答:1.是指对影响企业盈亏的重大因素的分析. 2.损益分析就是对损益表(也称利润表)内的相关项目逐个进行分析对比。 一般先从净利润开始分析净利润与预算相比、与去年同期相比、或与公司历史最高值相比增加或减少多少,百分比增加或减少多少。然后,

再从营业收入、营业成本、管理费用、销售费用、财务费用、及营业外收支净额等项目逐个对比分析,最后得出损益变动的原因。 2.什么是线性规划? 答:线性规划线性规划是运筹学较成熟的一个重要分支,它是辅助人们进行科学管理的一种数学方法.研究线性约束条件下线性目标函数的极值问题的数学理论和方法,广泛应用于军事作战、经济分析、经营管理和工程技术等方面. 3.政策监控的目的在于哪两个方面? 答:在于保证政策的合法化及贯彻实施、实现政策的调整和完善,促使政策终结。 4.政策监控由哪几个功能活动组成? 答:由政策监督、政策控制、政策调整组成。 5.公共政策的一般环境包括哪几个方面? 答:第一,政治环境。第二,经济环境。第三,自然环境。第四,国际环境。 三、论述题(共20分) 1. 请你论述公共政策评估的程序与方法的主要内容。 答:一、公共政策评估的程序: (一)端正评估的指导思想:评估是政策科学化、民主化的重要保障;评估过程要实事求是;建立奖惩制度,实现权、责、利相统一;评估的目的是实现政策的科学化、民主化,提高政策效果。 (二)促进政策评估的制度化:建立评估工作制度,设立政策评估基金,强化评估反馈机制。 (三)保持政策评估的独立性:建立独立评估机构,评估者的地位要有周全的职业保障,评估者要有独到的方法。 二、公共政策评估的方法:是指在政策评估中采用的具体方法,它是政策评估赖以实现的手段,是政策评估系统中的一个重要组成部分。 (一)过程对比法 过程对比法指的是评估者在政策执行过程中对不同阶段的政策效果进行对比检测的一种方法。它有两个方面的特点:一是评估的对象是政策执行过程中各个阶段的效果,具有动态性和全面性的特点:

第七章公共政策效果的评价分析 一、概念题 1.政策评价(北大2002年研) 答:政策评价是指对政策实施效果所进行的研究。政策效果一般是指公共政策实施对客体及环境所产生的影响或效果。政策评价大致包括三个方面: (1)政策结果评价。它是对政策执行结果实现政策目标程度的评价。政策付诸实施,产生了各种结果。若政策结果实现或基本实现了预定的政策目标,可称这项政策是有效果的,反之则是无效的。 (2)政策效益评价。它是对政策结果和政策投入之间的关系所作的评价。政策付诸实施,产生了人们所需求的结果,这是件好事。但要看到政策结果产生的基础是人们自觉的政策投入,包括各种资源。 (3)政策效力评价。它是对政策所产生影响的综合评价。政策付诸实施,产生了对社会及政策对象的综合影响力。这种影响有正、负两个方面的效应,有长期、短期效应,有直接、间接效应。 2.政策评估(中央财大2010研;中南财大2007研;首都经贸大学2007年研)相关试题:公共政策评估(河海大学2013年研) 答:政策评估是依据一定的标准和程序,对政策的效益、效率及价值进行判断的一种政治行为,目的在于取得有关这些方面的信息,作为决定政策变化,政策改进和制定政策的依

据。 政策评估是政策过程的一个重要环节。只有通过政策评估,人们才能够判断一项政策是否收到了预期效果,从而决定这项政策是应该继续、调整还是终结,同时通过政策评估,还可以总结政策执行的经验教训。 3.非正式评估(首都经贸大学2008年研) 答:非正式评估是指对评价者、评价形式、评价内容不作严格规定,对评价的最后结论也不作严格要求,人们根据自己掌握的情况对公共政策做出评价。非正式评估具有方式灵活、简便易行的特点,评估形式多种多样。非正式评估的缺点是由于评价者掌握的信息有限,并且缺乏科学的程序和方法,因而得出的结论具有一定的主观性和片面性,容易犯以偏概全的错误,有失客观公正。 4.政策的内部评估与外部评估(中山大学2009研) 答:(1)政策的内部评估是由行政机构内部的评估者所完成的评估。它可分为由操作人员自己实施的评估和由专职评估人员实施的评估。 (2)外部评估是由行政机构外的评估者所完成的评估。它可以是由行政机构委托营利性或非营利性的研究机构、学术团体,专业性的咨询公司,大专院校进行的,也可以是由投资或立法机构组织的或由报纸、电视、民间团体等其他各种外部评估者自己组织的。 (3)内部评估最大的优点在于评估的主体本身就是公共部门内部的决策者、管理者和工作人员,但评估往往会附着一些自利行为,代表着某一部门的局部利益,这使内部评估容易走向片面性并带有浓厚的主观色彩。外部评估优点在于外部评估者更为客观,但是外部评估也存在获取资料困难等问题。可见内部评估和外部评估各有其利弊,在实践中,应把内、

公共政策概论形成性考核参考答案 形成性考核(一) 略,百度很强大,国人很牛A(不要抄一样了哦) 形成性考核(二) 时间:学习完教材第五至第七章之后。 题型:与期末考试一致。 一.名词解释(每小题5分,共10分) 1.交易理论:认为政策执行是一个政治上讨价还价的过程。这中间,政策执行者与政策对象之间通过不同方式的交易,在各种力量的互动过程中,达成某种妥协、退让或默契。依据某种价值标准制定的政策目标与方案是较为理想的结果,但在实际中却是行不通的。 2.德尔菲法:德尔菲方法是一种直觉预测技术。它是1948年由兰德公司的研究人员首先发明的,以古希腊神话中的神谕之地、可预卜未来的阿波罗神庙原址"德尔菲"(Delphi)命名。这种技术最初是为军事策略问题的预测而设计的,后来逐步为政府部门和工商业部门所采用,并扩展到教育、科技、运输、开发研究、太空探测、住宅、预算和生活品质等领域。 二.单项选择题(每小题1分,共10分) 1.对于利益不相关的决策类型,一般来说应当强调“(A)”。这是一种十分恰当的“职业行为”思维类型,无论是在利益相关决策还是利益无关决策中,我们都需要提倡。 A.公事公办 B.积极介入 C.不闻不问 D.退避三舍 2.(B)提出了著名的政策执行模型。

A.克朗B.史密斯 C.西蒙D.拉斯韦尔 3.人们把对政策接受的反应,分为三个不同的层次:服从、认同与(D)。A.响应B.深入 C.反映D.内化 4.政策效果评价从本质上看是一种(C)判断。 A.利益 B.事实 C.价值 D.可行性 5.在某些认识媒介的诱导、启迪下,突然豁然开朗的思维过程指的是(C)。 A.形象思维 B.立体思维 C.灵感思维 D.直觉思维 6.政策评估是对政策(C)所做的分析。 A.问题 B.结论 C.方案 D.目标 7.人们把对政策接受的反应,分为三个不同的层次:服从、认同与(C)。A.反映B.深入C.内化D.响应 8.史密斯认为,政策执行中有(A)个基本要素是必须认真考虑的。 A.四B.三C.二D.五

公共政策效果评价的方法 公共政策评价是公共政策过程的关键环节。只有通过科学的政策评价,人们才能判定一项政策是否达到了其预期的目标,并由此决定这项政策应该是延续、调整,还是终止。同时,只有通过政策评价,人们才能对公共政策过程进行全面的考察和分析,总结得失与教训,为以后的政策制定与执行提供良好的基础。 一、公共政策评价的内涵 一个完整的公共政策过程,除了科学合理的政策和有效的执行外,还需要对政策实施以后的效果进行判断,以确定政策的价值,并及时反馈。这种活动就是公共政策评价。它由四个方面的基本内容所组成:1、规范,即确定公共政策评价得以进行的标准;2、信息,即收集有关评价对象的各种信息;3、分析,即评价者运用所收集到的各种信息和定性、定量分析方法,对政策的价值做出判断,得出结论。分析是公共政策评价最基本的活动;4、建议,即对未来的公共政策实践提出建议,以决定现有的公共政策是否继续实行、修改或是终结,是否要采取新的公共政策。 关于公共政策评价的含义,基本上有三种观点:公共政策评价主要是对公共政策方案的评价;对公共政策全过程的评价;对公共政策效果的评价。我们认为,公共政策评价的着眼点应是政策效果,即“政策评价就是对政策的效果进行的研究”。由此,可以把公共政策评价定义为:依据一定的标准和程序,对公共政策的效益、效率、效果及价值进行判断的一种政治行为,目的在于取得有关这些方面的信息,作为决定政策变化、政策改进和制定新政策的依据。公共政策效果评价 二公共政策效果评价公共政策评价作为公共政策过程的一个不可或缺的环节,与一般的评价活動有着重要的区别: 首先,公共政策是政府有选择的管理行为。公共政策的主体由于其特殊的职能和地位,使得它比一般政策具有更大的作用范围和更深远的目的,因而要从公众的、宏观的、系统的高度来进行评价。 其次,由于公共政策对利益的分配,是一个动态过程,那么公共政策的实践也必然是一个动态的过程,会因为时间的推移因势而动。因此,对公共政策的评价也应放到一个比较长的时代和社会背景下进行。 再次,公共政策是对社会公共利益进行选择、综合、分配和落实的过程,对其进行评价时要考虑到社会公共利益是否得到了科学有效地分配和落实。 公共政策及其评价是一个系统的过程,从公共政策一开始就有评价活动的进行,但是

一、名词解释 一致同意悖论:一致同意规则在逻辑上鼓励局部小型的“一致同意体”出现,因为人数越少,达成一致同意越容易,结果是局部达成一致同意的小型“一致同意体”越多,实现社会整体的一致同意就越困难。 中位选民定理:中间投票者,又称中位选民,是指对某一方案的需求选择持中间立场,或者说是其偏好处于两种投票人对立偏好的中间状态的投票者,他正好把另外偶数个投票人分为兴趣或意愿刚好相反的两组,他的偏好选择结果刚好落在所有选民偏好选择序列的中间。 利益集团:由一些具有共同利益的人组成并能对政府决策施加影响的团体。它与政党的不同之处在于,利益集团的领导人并不执掌政治权力,但却能对政府官员、投票者施加直接或间接影响,以谋求对集团有利的提案支持。 自然垄断:由于存在着资源稀缺性、经济范围性及成本的弱增性,这就使得单一产品或服务的提供企业联合起来提供多数的产品或服务,形成一家公司或者几家公司,经济学中把这种由于技术原因或者特别的经济原因而形成的垄断或寡头垄断称为“自然垄断”或“自然寡头垄断”。 非价值性产品:所谓非价值性是指社会从伦理规范的角度否定产品功能的市场价值。因此,非价值性产品是指在竞争性市场可以形成自由配置,但因社会伦理道德禁止或限制其生产的产品,如毒品、麻药、核燃料、原子反应堆等。 进入与退出规制:为了获得产业的规模经济和成本弱增性,规制者需要限制新企业进入产业。同时,为了保证供给的稳定性,还要限制企业任意退出行业。 社会性规制:社会性规制是政府为了消除由于负外部性和信息不对称引起的市场失灵而进行的规制,其意义在于避免由此可能引起的各种危害,比如环境污染、自然灾害、各种事故造成的健康和安全问题,企业趋利行为产生的低质产品对安全和健康的损害等。社会性规制是指以保障劳动者和消费者安全、健康、卫生、环境保护、防止灾害为目的,对产品和服务的质量以及相关活动制定标准。 公共支出:各级政府履行其必要职能所进行的各项活动成本,包括提供公共产品和准公共产品,以及为实现收入分配而进行的转移支出。 瓦格纳法则:德国财政学家瓦格纳认为,公共支出的增长是政治因素和经济因素共同作用的结果。这一法则指出,财政支出占国民生产总值的比例是不断增长的,即随着经济中人均收入的增长,公共部门的相对规模也不断增长。瓦格纳集中分析了公共支出的需求因素。从对理论发展贡献来看,瓦格纳对于公共支出演变趋势的分析,更多的是指出公共支出不断增长的现象,而没有探讨和指出引致这一现象的根本原因。 非均衡增长理论:美国经济学家威廉·杰克·鲍莫尔将经济分为进步部门和非进步部门。进步部门的生产率高,非进步部门的生产率相对较低。这是因为,进步部门在规模经济和技术革新上有优势,从而劳动生产率的累积性得以提高。鲍莫尔把公共部门视为非进步部门,私人部门视为进步部门。他认为,公共部门生产力相对落后是公共支出增长的主要原因。因为相对于私人部门而言,公共经济部门平均劳动生产率具有相对下降的趋势,为了维持私人经济部门和公共经济部门之间的平衡,需要将更多的要素投入到公共经济部门中,如公共部门的工资与私人部门的工资呈同方向且等速度,这便导致了公共支出的增长。

十五、十六章宏观经济政策效果分析与实践 一名词解释 1.财政政策:政府变动税收和支出,以影响总需求,进而影响就业和国民收入的政策。 2.货币政策:政府货币当局通过银行体系,变动货币供给量,来调节总需求的政策。 总结:两者实质:通过影响利率、消费和投资,进而影响总需求,使就业和国民收入得到调节。 3.挤出效应:政府支出增加引起利率上升,从而抑制私人投资(及消费)的现象(绘图说明) 4.自动稳定器:亦称内在稳定器,是指经济系统本身存在的一种会减少各种干扰对国民收入冲击的机制,能够在经济繁荣时期自动抑制通胀,在经济衰退时期自动减轻萧条,无需政府采取任何行动 5.货币创造乘数:中央银行新增一笔原始货币供给将使活期存款总额(亦即货币供给量)将扩大为这笔新增原始货币供给量的(1/rd)倍(注意,这是有条件的) 6.货币幻觉:人们不是对收入的实际价值作出反应,而是对用货币表示的名义收入作出反应 7.货币供给:狭义的货币供给是指硬币、纸币和银行活期存款的总和(M1);在狭义的货币供给上加上定期存款,便是广义的货币供给(M2);再加上个人和企业所持有的政府债券等流动资产或“货币近似物”,便是意义更广泛的货币供给(M3) 二选择题 1.B 不妨考虑古典主义极端情形 2.C 货币政策非常有效财政政策完全失效的情形 3.A 财政政策非常有效的情形 4.A 货币供给影响利率,利率变动对均衡收入的影响 5.D 挤出效应的影响因素(主要是对利率的影响,以及利率对投资的影响) 6.C 挤出效应发生机制 7.D 收入水平的决定 8.B 可支配收入减少消费减少国民收入减少 9.B 平衡预算乘数,乘数论 10.B e↑ ,i↑,y↑,t↑,g不变,所以BS=t-g ↑ 11. C 12.C

第七章政策评估 第三节公共政策评估内容 三、公共政策评估的方法对比分析 法 儿和弓为执扮“周一的儿为实於对勒豹悄况比为控制对魚的II况 A产政fit效果 成本效益分析法 原则:一是当两种政策方案的效果相等时,政策成本越小的政策方案越优。 二是当两种政策方案的成本相同时,政策效益越大的政策方案越优(如下图 所示)。 前一后”对比分析 人为有政琏?M为无玻国 (心)- “控制对象一实验对象”对比分析

二是政策效益与政策成本的比率越大越好(如下图所示) 统计抽样分析法 这是根据抽样调查的资料进行统计推断的一种方法。 政策评估中常将95%与99%为置信度标准,其中使用最多的置信度为95%。 模糊综合分析法 在政策评估中,通常遇到设置的评定指标无法做精确描述的情况,这就给其他方法的评估带来困难。此时可以运用模糊综合评价方法。 在使用这种评估方法时,先确定评估内容因子。 女口,对某个城市管理的政策加以评估时,确定下列四方面: 为评估内容因子:交通政策,环保政策、卫生政策、治安政策。再确定每个内容因子的评定等级,很好(90—100分);较好(75—90); 一般(60—70分);不好(59分以下)。 由此可知对城市管理政策的评价,认为较好的为37%认为一般的为27%认为不好的为17%认为很 好的为9% 在公共政策的评估中,为了使评估更为精细,也可以提岀一些次要的评估标准,例如输入、人员、结构、过程、输岀等方面的标准(见表7 —1)。

J17- L企霍讦牯申的疣暑黠冷① 人师武Sifi.价悄观、齬■*、技术.收人和峯务 知S水平, 而頑m诚:*机甬机,席用件PL和5?破「百 人处认巒iff才P 社那人陌丸臣的!HX经曇和攻?Ik训氐伦理迅?.咎龄性炳、条St 中协带人才的分布 1:要的组統:枸幣式t*a?.水平的*矩阵式怕欢苦理合武的八规農: 戟权崎裁权的擬疽:地疾好布;(tesisftB.控制、长期和短期理 划、冊兗与xn.?wwws进设1L 口風在组却内都収力的比嗾和营布 軟配 M*MEt左要31辺靜骨之屈的左就(in^w理」卩泾呼厘鼎商拔行劭班于之间h M&Xt 产&1di?£肩和JSMiiRi攪凤SfflW到前佰息进行学习“目标;他机廿理方武】 廿理过程:以attf^as El I ■」A . '■- a * ,?■? h ■ i ■—■■—?■■■■ a ‘ ?- 勞动生产率:頤富足否測Sh JWW;?K; S*;市场占前粉喻出商匚工作人 摊頼圳址,严血 w#;勞功安 1)计划与准备 1. 建立评估机构 2. 挑选评估人员 3. 确定评估对象 4. 制定评估方案(描述评估对象、阐述评估目的、建立评估标旺、选择评估方法、确定评估目标) 5. 落实评估条件 2)组织与实施。 这是整个政策评估活动中最为重要的一个环节。 从组织管理角度而言,其主要任务就是分解并下达评估任务,做好人、财、物方面的资源配置,建立和健全有效的管理措施。从具体实施而言,其主要任务就是利用各种调查手段,全面收集相关信息,并在此基础上进行必要的加工整理。然后运用具体的评估技术和方法,对政策做出公正合理的评价。 3)总结与报告。 这是处理评估结果、撰写评估报告的阶段。

第五章宏观经济政策效果分析 【教学目的与要求】通过本章的学习,应当掌握运用IS―LM模型对财政政策、货币政策效果进行分析的基本方法,掌握经济政策的效果,掌握两种经济政策混合使用的效果。 【教学重点与难点】经济政策会因IS曲线、LM曲线斜率的不同而产生不同的效果,IS曲线、LM曲线的不同斜率对经济政策产生不同效果的原因,两种经济政策混合使用的效果。 【教学方法】课堂讲授与学生自学相结合。 【教学内容】 第一节财政政策效果 一、财政政策效果的IS―LM图形分析 在给定的条件下,扩张性的财政政策可以使产出水平提高,这是毋须质疑的,但需要进一步研究的问题是:扩张性的财政政策为什么在不同的情况下会产生不同的效果?下面的研究是在IS—LM模型的框架下展开的。从IS—LM模型来看,财政政策效果的大小是指政府税收和支出的变化所导致IS曲线的变化对国民收入产生的影响。研究影响政策效应的因素实际上就是研究IS曲线、LM曲线中的各参数的数值及其变化对曲线的空间位置的变化从而对均衡产出水平的影响。从I S曲线和LM曲线的图形上看,这种影响的大小会因IS曲线和LM 曲线斜率的不同而不同。下面分别加以论述。 1.IS曲线的斜率对财政政策效果的影响 当LM曲线不变时,IS曲线斜率的绝对值越大,即IS曲线越陡峭,政府收支变化使IS曲线发生移动时,导致国民收入的变化就越大,财政政策的效果就越大;反之,IS曲线斜率的绝对值越小,即IS曲线越平坦,则IS曲线发生移动时导致国民收入的变化就越小,财政政策效果也就越小。这一结果可以用下图表示。

上图中,假定LM 曲线的斜率不变,初始状态下的均衡收入y 0和利率r 0也完全相同,现假定政府实行一项扩张性的财政政策(增加政府支出或减少税收),增加相同的一笔支出量均为Δg ,则会使IS 曲线右移,假定右移的距离是E 0E 3,E 0E 3为政府支出乘数和政府支出增加额的积,即E 0E 3=K g ·Δg ,也就是说,政府支出的增加能带动国民收入增加若干倍,这其中的原理在前面的内容中已有论述,这里不再赘述。由于IS 曲线斜率的不同,国民收入的增加额大不相同,但有一点是相同的,即两者的增加额y 0y 1和y 0y 2均小于E 0E 3,原因是要想使国民收入的增加额为E 0E 3,必须保持利率水平不变。但是,保持利率水平不变是不可能的。因为IS 1曲线、IS 2曲线向右分别平行移动到IS 1′和IS 2′时,在(r 0,y 3)点上,商品市场实现了新的均衡,但货币市场却发生了失衡——货币需求大于货币供给。原因是什么呢?因为政府支出增加势必导致国民收入的增加,国民收入增加导致对货币交易需求增加,但货币供给不变(LM 曲线不变),这势必导致货币需求大于货币供给,利率必将上升,而利率的上升导致私人投资水平下降以及总需求水平进一步下降,扩张性财政政策的产出效应受到了限制,这种限制就是所谓的“挤出效应”。由于存在政府支出挤走私人投资的问财政政策效果因IS 曲线斜率而异 r 0123r r 1 r 0

第一章公共部门的经济活动 1、公共经济学含义: 1)研究国民经济体系中公私部门分工结构的科学。 2)研究政府财政收入和支出的学科。 3)关于公共部门-亦称政府部门-经济活动的科学。 2、帕累托效率: 如果社会资源的配置已经达到这样一种状态,即任何重新调整都不能在不使其他任何人境况变坏的情况下,而使任何一人的境况更好,那么,这种资源配置状态是最有效率的。 3、市场失灵的成因: 市场势力(垄断、自然垄断等) 市场残缺(因公共产品、外部性、信息不对称等导致的市场不存在问题) 市场能力不足(分配不公平、经济波动、优值品或劣值品等) 垄断的鉴别与治理: 垄断的鉴别(潜在竞争者、替代品、产品的流动性) 治理(反垄断立法、征收超额税收、公共定价) 财政政策的职能: 促进经济增长、增加就业、稳定物价、保持国际收支平衡 第二章外部效应 1、外部效应: 外部效应就是未在价格中得以反映的经济交易成本或效益。;指个人追逐私利的行为可能会对社会或他人造成损害(或受益),外部性是因产权不明晰造成的。 正的外部效应:亦称外部效益或外部经济,指的是对交易双方之外的第三者所带来的未在价格中得以反映的经济效益。 负的外部效应:亦称外部成本或外部不经济,指的是给交易双方之外的第三者所带来的未在价格中

得以反映的成本费用。 为什么外部效应会使市场的结果无效率: 外部效应指在实际经济活动中,生产者或者消费者的活动对其他生产者或消费者带来的非市场性影响。这种影响可能是有益的,也可能是有害的,有益的影响被称为外部效益,外部经济性,或正外部性;有害的影响被称为外部成本外部不经济性,或负的外部性。通常指厂商或个人在正常交易以外为其他厂商或个人提供的便利或施加的成本。市场无效率就是由于外部效应的有害影响造成的。 解决外部性私人方法: 1)道德规范和社会约束 2)慈善行为 3)将不同类型经营结合在一起 4)利益双方签订合同;(前提:产权可以得到界定,交易成本较低) 解决外部性公共政策: 1)命令与控制政策:直接管制; 2)市场为基础的政策:庇古税和补贴,可交易的污染许可证; 3)其他政策:技术政策,专利法 第三章公共物品或服务 1、私人产品特性: 1)效用的可分割性 2)消费的竞争性 3)受益的排他性; 私人产品也可以分成两类,即纯私人产品和俱乐部产品。纯私人产品是指那些同时具备排他性竞争性特征的产品,包括大多数私人产品。此外还有一类称为“俱乐部产品”。这是指在某一范围内由个人出资,并在此范围内的所有个人都可以获得利益的产品,如消费合作社等。 纯公共产品: 消费过程中具有非竞争性和非排他性具有非分割性的产品,是任何一个人对该产品的消费都不减少

公共经济学复习知识点 第一章导论 1、公共经济学研究对象:政府经济行为 2、政府层次的划分:①狭义政府:(核心政府)中央政府的各部、委、办、厅、局及其附属机构。 ②广义政府:中央政府﹢地方政府 ③公共部门:中央政府﹢地方政府﹢非金融公共企业 ④广义公共部门:中央政府﹢地方政府﹢非金融公共企业﹢政策性金融机构 第二章市场与政府 1、资源配置的概念:资源在不同用途或不同使用者之间进行分配,就叫做资源配置。 任务:就是在资源的多种用途中选择最有效的用途。 原则:资源的最优配置对资源进行配置而取得的效益,即为资源配置效率,对资源进行配置而取得的最大效益就是资源的最优配置。资源的最优配置要解决的问题:效率 2、效率的标准:帕累托最优与改进 (1)帕累托最优:没有人可以在不使得他人境况变坏的条件下使得自身境况得到改善的状态。 (2)帕累托改进:如果一种政策变化至少使一个人的境况变好而不会使其它人的境况变坏,那么这种政策变化将提高社会福利。这种政策变化称为帕累托改进。 对帕累托最优的通俗理解——(蛋糕做到最大时)除非损人,就不能利己 3、洛伦茨曲线与基尼系数

4、收入分配不公平的表现及解决对策 1.从基尼系数看,中国的收入分配差距已经超过国际上公认的0.4警戒线 2.以五等分分组计算,农村内部的收入分配差距在扩大。 3.城镇居民收入分配差距进一步扩大。 4.城乡差距持续扩大,构成差距增量的主体。 5.行业间工资差距过大,垄断行业员工工资过高,增长过快的问题更为突出。 6.隐性收入和灰色收入过高。 解决对策: 财政措施:税收与收入转移制度(低保)、征收累进所得税、对奢侈品以高税率征税 非财政措施:如最低工资法 第一,在各级财政之间合理划分收入分配调节事权 第二,建立居民收入监测体系。 第三,改革收入分配调节资金支出方式。 第四,在中央和省两级财政中设立低收入群体子女高等教育补助金。 5、市场失灵的表现:微观经济缺乏效率,公共产品供给不足 “搭便车”,存在外部效应问题, 自然垄断市场的存在,信息不对称,宏观经济的不稳定,失业、通货膨胀及经济的失衡,社会分配缺乏与效率相适应的公平性。 6、政府的经济职能: (一)资源配置 (1)通过确定财政收入占国民生产总值或国民收入的比例,确定公共部门和私人部门各自支配资源的规模和范围,确定公共物品和私人物品的给供能力。 (2)通过安排财政支出的规模、结构,确定整个社会资源的配置状态和财政资源内部的配置比例。 (3)通过政府投资、税收和补贴,调节社会投资方向和经济结构。(例如,通过财政投资和补贴,兴办或支持有外部效益的事业,通过税收限制有外部成本的事业等。) (二)调节收入分配财政措施:税收与收入转移制度(低保) 、征收累进所得税、对奢侈品以高税率征税 非财政措施:如最低工资法; (三)经济稳定增长 7、我国经济增长方式的转变 从”又快又好”到”又好又快” 1)制度创新型;(以GDP 为核心的政绩观-如何评价官员的政绩:豆腐渣、拉链路;城市像欧洲,农村像非洲) 2)产业结构调整,资源节约型(发展循环经济) 3)增进公众福利型(增加消费,培养中产阶层) 基尼系数=A/(A+B) 0.4是 “警戒水位”

公共政策评价在公共政策运行中的重要作用 一个完整的公共政策过程,除了科学合理的政策和有效的执行外,还需要对政策实施以后的效果进行判断,以确定政策的价值,并及时反馈。这种活动就是公共政策评价。它由四个方面的基本内容所组成:1、规范,即确定公共政策评价得以进行的标准;2、信息,即收集有关评价对象的各种信息;3、分析,即评价者运用所收集到的各种信息和定性、定量分析方法,对政策的价值做出判断,得出结论。分析是公共政策评价最基本的活动;4、建议,即对未来的公共政策实践提出建议,以决定现有的公共政策是否继续实行、修改或是终结,是否要采取新的公共政策。 关于公共政策评价的含义,基本上有三种观点:公共政策评价主要是对公共政策方案的评价;对公共政策全过程的评价;对公共政策效果的评价。我们认为,公共政策评价的着眼点应是政策效果,即“政策评价就是对政策的效果进行的研究”。由此,可以把公共政策评价定义为:依据一定的标准和程序,对公共政策的效益、效率、效果及价值进行判断的一种政治行为,目的在于取得有关这些方面的信息,作为决定政策变化、政策改进和制定新政策的依据。浦东环林东路478号,东明路街道办事处的办公楼里,一块标注“经济科”的科室标牌不久前被取了下来,科室里10多号人分流到东明路街道所在三林世博功能区域的投资促进中心。“经济科的主要职能是招商引资,如今,这一职能已从街道中剥离,该科室自然就被撤销了。”东明路街道党工委书记吴安桥告诉记者。 这样的变化不仅仅发生在东明路街道。日前,浦东新区对外宣布,浦东新区的12个街道正全面退出直接招商引资的舞台,将工作重心转移到提供社区就业、养老及改善综合环境等社会事务。 街道淡化经济职能,会否影响区域经济发展?如此改革,能够在多大范围推广开来?……诸多问号,围绕着浦东正在进行的探索性的尝试。 街道:淡化经济职能 东明路街道位于浦东三林世博功能区域,辖区面积5.95平方公里。 与其他街道一样,过去东明路街道的财力一定程度依赖于招商业绩。招商注册企业所上缴的地方税收中,有一部分返回给街道,加上区里对于招商引资的奖励,招商引税金额越高,街道财力就越雄厚,才有比较充足的资金为老百姓办实事。 可从东明路街道成立以来,招商却并不一帆风顺。原因很简单,街道在土地资源、区位交通等方面没有什么优势。一位当时负责招商的工作人员用“千军万马、千言万语、千山万水”来形容当时的招商难度,以至于实施改革试点前,2005年街道的当年可用财力连1000万元也不到,而当年街道公用经费和项目经费支出共需资金4000万元以上。 2006年5月起,浦东新区将街道财政保障体制改革作为综合配套改革的重要内容之一进行试点。这一试点的具体做法,就是剥离街道的招商引税职能,将这一职能统一划归到街道所属的功能区域,转而由功能区域对街道实施全额财政拨付制度,促使街道把职能进一步转到社区管理、提高公共服务水平上来。 作为浦东第一个“吃螃蟹”者,东明路街道首先调整内部体制———撤掉经济科,街道职能转向加强对企业的服务、市场管理。招商引资职能划归功能区域后,东明路街道实行由“功能区域统筹”的财政保障机制,公共财政由“量入为出”转为“费随事转”,按照“有保有压”的原则向民生倾斜。 保障:公共财政体系 东明路街道剥离了招商引税功能以后,为民办实事的资金没有减少,反而更充裕了。 记者在一份预算手册上看到,随着三林世博功能区域为东明路街道提供公共财政保障,今年街道在社区管理服务方面的财政预算为4200多万元,其中用于民生方面的支出达2869万元,占预算的68.2%。

第十五章 宏观经济政策分析 【教学目的与要求】通过本章的学习,应当掌握运用IS ―LM 模型对财政政策、货币政策效果进行分析的基本方法,掌握经济政策的效果,掌握两种经济政策混合使用的效果。 【教学重点与难点】经济政策会因IS 曲线、LM 曲线斜率的不同而产生不同的效果,IS 曲线、LM 曲线的不同斜率对经济政策产生不同效果的原因,两种经济政策混合使用的效果。 【教学方法】课堂讲授与学生自学相结合。 【教学内容】 第一节 财政政策效果 一、财政政策效果的IS ―LM 图形分析 在给定的条件下,扩张性的财政政策可以使产出水平提高,这是毋须质疑的,但需要进一步研究的问题是:扩张性的财政政策为什么在不同的情况下会产生不同的效果?下面的研究是在IS —LM 模型的框架下展开的。从IS —LM 模型来看,财政政策效果的大小是指政府税收和支出的变化所导致IS 曲线的变化对国民收入产生的影响。研究影响政策效应的因素实际上就是研究IS 曲线、LM 曲线中的各参数的数值及其变化对曲线的空间位置的变化从而对均衡产出水平的影响。从I S 曲线和LM 曲线的图形上看,这种影响的大小会因IS 曲线和LM 曲线斜率的不同而不同。下面分别加以论述。 1.IS 曲线的斜率对财政政策效果的影响 当LM 曲线不变时,IS 曲线斜率的绝对值越大,即IS 曲线越陡峭,政府收支变化使IS 曲线发生移动时,导致国民收入的变化就越大,财政政策的效果就越大;反之,IS 曲线斜率的绝对值越小,即IS 曲线越平坦,则IS 曲线发生移动时导致国民收入的变化就越小,财政政策效果也就越小。这一结果可以用下图表示。 上图中,假定LM 曲线的斜率不变,初始状态下的均衡收入y 0和利率r 0也完全相同,现假定政府实行一项扩张性的财政政策(增加政府支出或减少税收),增加相同的一笔支出量均为Δg ,则会使IS 曲线右移,假定右移的距离是E 0E 3,E 0E 3为政府支出乘数和政府支财政政策效果因IS 曲线斜率而异 r S 1 0 1 2 3 r r 1 r 0

第十七章宏观经济政策 1. 什么是财政政策和货币政策,为什么财政政策和货币政策可以用来调节经济? 解答:财政政策是政府变动收入和支出来影响总需求进而影响就业、通胀和国民收入的政策。货币政策是政府货币当局即中央银行通过银行体系变动货币供给量来调节总需求进而影响经济的政策。由于国民收入在短期内的波动以及由此引起的失业和通货膨胀主要来自需求方面,而财政政策和货币政策正是可以调节需求的政策,因此财政政策和货币政策可以用来调节经济。 2. 什么是自动稳定器?是否税率越高,税收作为自动稳定器的作用越大? 解答:自动稳定器是指财政制度本身所具有的减轻各种干扰对GDP的冲击的内在机制。自动稳定器的内容包括政府所得税制度、政府转移支付制度、农产品价格维持制度等。在混合经济中投资变动所引起的国民收入变动比纯粹私人经济中的变动要小,原因是当总需求由于意愿投资增加而增加时,会导致国民收入和可支配收入的增加,但可支配收入的增加小于国民收入的增加,因为当国民收入增加时,税收也在增加,增加的数量等于边际税率乘以国民收入,结果混合经济中消费支出的增加额要比纯粹私人经济中的小,从而通过乘数作用使国民收入累积增加也小一些。同样,总需求下降时,混合经济中收入下降也比纯粹私人经济中要小一些。这说明税收制度是一种针对国民收入波动的自动稳定器。混合经济中支出乘数值与纯粹私人经济中支出乘数值的差额决定了税收制度的自动稳定程度,其差额越大,自动稳定作用越大,这是因为在边际消费倾向一定的条件下,混合经济中支出乘数越小,说明边际eq \f(1,1-β(1 -t))中得出。边际税率t越大,支出乘数越小,从而边际税率变动稳定经济的作用就越大。举例来说,假设边际消费倾向为0.8,当边际税率为0.1时,增加1美元投资会使总需求增加3.57美元=1eq \f(1,1-0.8×(1-0.1)),当边际税率增至0.25时,增加1美元投资 只会使总需求增加2.5美元=1eq \f(1,1- 0.8×(1-0.25)),可见,边际税率越高,自发 投资冲击带来的总需求波动越小,自动稳定器的作用越大。 3. 什么是斟酌使用的财政政策和货币政策? 解答:西方经济学者认为,为确保经济稳定,政府要审时度势,根据对经济形势的判断,逆对经济风向行事,主动采取一些措施稳定总需求水平。在经济萧条时,政府要采取扩张性财政政策,降低税率、增加政府转移支付、扩大政府支出,以刺激总需求,降低失业率;在经济过热时,采取紧缩性财政政策,提高税率、减少政府转移支付、降低政府支出,以抑制总需求的增加,进而遏制通货膨胀。这就是斟酌使用的财政政策。 同理,在货币政策方面,西方经济学者认为斟酌使用的货币政策也要逆对经济风向行事。当总支出不足、失业持续增加时,中央银行要实行扩张性货币政策,即提高货币供应量,降低利率,从而刺激总需求,以缓解衰退和失业问题;在总支出过多、价格水平持续上涨时,中央银行就要采取紧缩性货币政策,即削减货币供应量,提高利率,降低总需求水平,以解决通货膨胀问题。这就是斟酌使用的货币政策。

公共经济学的发展 (一)财政学是公共经济学的起点 ?1、重商主义的公共财政思想。它于15世纪初萌芽,到17世纪达到极盛时期。重商主义认 为国家的强大必须以经济为基础,必须以拥有金银货币的数量来衡量其财富的多少。国家经济政策和活动的一切目的是获取货币,主张实行包括税收政策在内的干预经济的政策,鼓励出口、限制进口,以换回更多的金银,积累货币财富。 ?2、重农学派的财政思想。创始人为法国古典政治经济学家弗朗斯瓦·魁奈,该学派18世纪形 成于法国,它主要是反对重商主义和封建特权,其内容有提倡、重视和发展农业,反对国家干预经济,提倡在经济上实行自由放任。认为农业是物质财富的真正源泉,只有农业才能创造“纯产品”,因此,必须发展农业,才能使财源茂盛,增加财政收入。从这一角度出发,重农学派在财政方面主张实行“单一的土地税”,并由占有“纯产品”的地主承担全部税负,取消其他课税。同时反对行会限制和国家干预经济生活,提倡减轻人头税负担,反对包税制的征收制度。 ?3、古典学派的公共财政思想。古典经济学派代表新兴资产阶级利益的一种经济理论和体系, 产生于17世纪中叶,完成于19世纪初。 英国的威廉·配第1662年发表的《赋税论》是古典经济学产生的标志。配第是英国从重商主义向古典政治经济学过渡的代表人物,主张财政支出按国家职能划分为军事、行政司法、宗教、教育、社会事业和公共土木工程等项目,并认为国家支出应以提高生产率、振兴产业为目标,削减非生产性支出,增加生产性支出。赋税是将一部分人民财产转移给政府,人民所纳赋税应以其在公共秩序中所享受的权益而定。他提出了“公平”、“简便”、“节省”的征税标准。在税收制度上,他主张以地租为主要税源,以单一国内消费税取代其他税种,并倾向于实行比例税制。 亚当·斯密1776年发表的《国民财富的性质和原因的研究》是主要的理论代表,创立了古典政治经济学理论体系和财政学体系,被誉为“政治经济学之父”、“财政学之父”。《国富论》以资产阶级人性论为出发点,以国民财富为研究对象,一方面探索各个经济范畴的内在联系,另一方面仅仅描绘经济现象的表面联系。贯彻全书的一个基本指导思想是主张自由放任,即主张在自由竞争中发展资本主义经济。 大卫·李嘉图发表的《政治经济学及赋税原理》为古典经济学的终结。大卫·李嘉图继承和发展了威廉·配第和亚当·斯密的财政思想。李嘉图早期是交易所的证券经纪人,后受亚当·斯密的书的影响,激发了他对经济学研究的兴趣,其研究的领域主要包括货币和价格,对税收问题也有一定的研究。 (二)公共经济学的兴起和发展 1、背景:20世纪初,自由资本主义演变为垄断资本主义,周期性的经济危机。 2、凯恩斯:1936年发表《就业、利息和货币通论》对自由经济提出疑问,主张国家干预,公共经济学理论以此为始点。 3、马斯格雷夫:1959年出版《财政学原理:公共经济研究》首次引入了“公共经济”这一概念。 (三)公共经济学与财政学的区别 1、研究内容上的变化:增加了(一)是关于政府选择和政府决策的内容 (二)是关于政府政策对经济的影响 2、研究方法上的变化:公共经济学采用了现代经济分析方法,既注重实证分析方法,又注重规范分析方法。 总之,随着时代和环境的变化,要求人们从更广泛的范围,更深的层次上研究政府的经济活动。研究方法的进步,更推动了财政学基础上的公共经济学的诞生。为了沿袭历史上财政学的发展,人们往往把财政学叫做旧公共经济学,而把扩大了的财政学叫做公共经济学。