实验七–八图形用户界面程序设计

一、实验目的

1、掌握JavaGUI程序设计的结构和方法

2、掌握常用组件的定义与应用

3、掌握Java事件处理的方法

二、实验内容

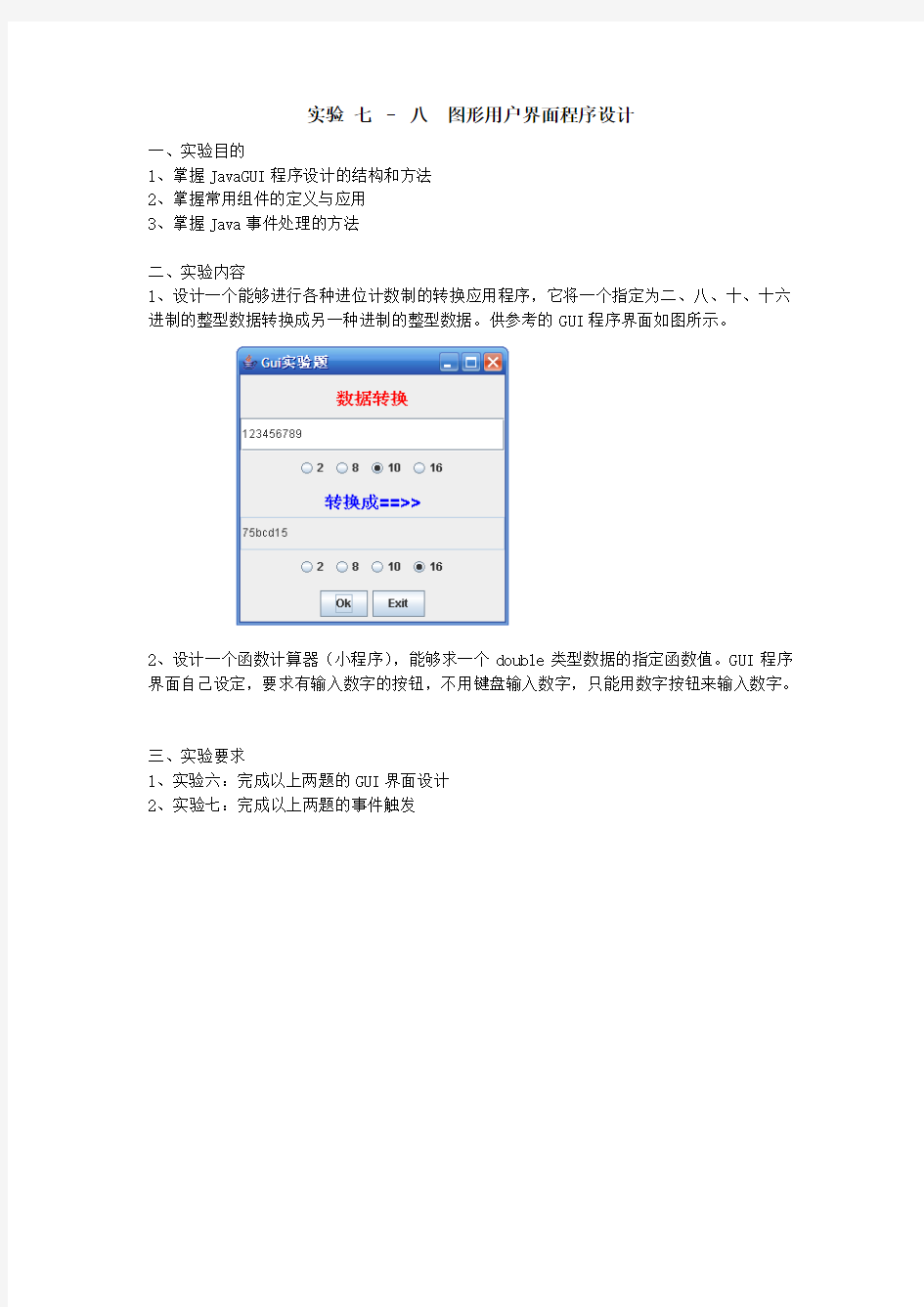

1、设计一个能够进行各种进位计数制的转换应用程序,它将一个指定为二、八、十、十六进制的整型数据转换成另一种进制的整型数据。供参考的GUI程序界面如图所示。

2、设计一个函数计算器(小程序),能够求一个double类型数据的指定函数值。GUI程序界面自己设定,要求有输入数字的按钮,不用键盘输入数字,只能用数字按钮来输入数字。

三、实验要求

1、实验六:完成以上两题的GUI界面设计

2、实验七:完成以上两题的事件触发

换热器的操作及传热系数的测定 一、实验目的 1.了解换热器的结构; 2.掌握换热器主要性能指标的标定方法; 3.学会换热器的操作方法。 二、实验原理 在工业生产中换热器是一种经常使用的换热设备。它是由许多个传热元件(如列管换热器的管束)组成。冷、热流体借助于换热器中的传热元件进行热量交换而达到加热或冷却任务。由于传热元件的结构形式繁多,由此构成的各种换热器之性能差异颇大。为了合理的选用或设计换热器对它们的性能应该要充分的了解。除了文献资料外,实验测定换热器的性能是重要途径之一。 换热器是一种节能设备,它既能回收热能,又需消耗机械能。因此,度量一个换热器性能好坏的标准是换热器的传热系数K 和流体通过换热器的阻力损失Δp 。前者反映了回收热量的能力,后者是消耗机械能的标志。因此.在组织换热器的性能测定时,需要安排上述两方面的内容。 1.传热系数K 速率方程式为:m t A K Q ???=,式中: t m m t t ???=?ε逆 1 2211221ln )()t T t T t T t T t m -----=?(逆 而Q = q V ρCp Δt = q V ρCp ( t 2 - t 1 ) 换热系数K 是冷流体侧的传热面为基准的传热系数。即:),(h c G G f K = m c h h c c A A A A K λδαα+?+=11 符号说明: K 传热系数,W/m 2.K ; α 流体的给热系数,W/m 2.K ;

A 换热器的传热面积,m 2; Qv 流体的体积流量,m 3/s ; Cp 流体的恒压热容。j/kg.K ; T 热流体温度,℃; t 冷流体温度,℃; Δt 传热温度差,K 。 t ε? 传热平均温差的修正系数,全逆流时t ε?=1,对于单壳程双管程或二管程以上的t ε?值可从录附计算方法中求得。 λ 固体壁导热系数,W/m.K ; δ 固体壁厚度,m 。 由传热速率方程式可知:影响传热量的参数有传热面积A ,传热系数K 和过程的平均温度Δt m 三要素。 当生产工艺决定了流体的进出口温度后,传热负荷的变化是随流体的流速变化而变化。分析传热阻力的控制因素,用改变流体的流率或改变流体的进口温度,能较方便地满足生产工艺的要求。 2.流体流动的阻力损失 由流体力学知: 22 u p ??=?ρξ 式中:Δp 流体通过管道的阻力损失,Pa ; u 流体在换热器管道中的流速,m/s 。 3.换热器的操作和调整 换热器的热负荷发生变化时,需通过换热器的操作,以完成任务。由传热速率方程式知,影响传热量的参数有传热面积,传热系数和过程的平均温度差三要素,由热量衡算方程知,由于换热器的热(或冷)流体的进、出口温度,不能随意改变。在操作时的调节手段只能改变冷(或热)流体的流量和进口温度。 热(或冷)流体的进、出口温度由生产工艺决定。传热负荷的变化是由热(或冷)流体流速变化所致。由图1知,若冷(或热)流体流速的变化率相同,则仅能维持平均温差相同,不能满足热负荷变化的要求。若传热阻力受冷(或热)流体控制,采用较大的冷(或热)流体的变化率,使传热系教和平均温差同时发生变化,以达到热负荷变化的目的。若传热阻力受热(或冷)流体控制,应该采用调整冷(或热)流体的进口温度;使平均温差增加或减少,从而满足热负荷变化的要求。按照上述的操作原则进行调整,能较

等边三角形 学习目标: 1.理解并掌握等边三角形的定义,探索等边三角形的性质和判定方法. 2.掌握30°角的直角三角形的性质. 知识点梳理: 等边三角形的性质: (1)定义:等边三角形的三条边都相等; (2)等边三角形的三个内角都相等,并且每一个角都等于60°. 等边三角形的判定: (1)定义:三条边都相等的三角形为等边三角形; (2)三个角都相等的三角形是等边三角形; (3)有一个角是60°的等腰三角形为等边三角形. 例1 如图,已知△ABC 为等边三角形,点D 、E 分别在BC 、AC 边上,且AE=CD ,AD 与BE 相交于点F. (1)求证:△ABE ≌△CAD ; (2)求∠BFD 的度数. 例2 如图,∠ACB=90°,∠B=30°,CD ⊥AB.求证:AD= 4 1 AB.

课内练习: 1.如图,△ABC是等边三角形,O为△ABC内任意一点,OE∥AB,OF∥AC,分别交BC于点E,F,△OEF是等边三角形吗?为什么? 2.如图,一棵大树在一次强台风中离地面5米处折断倒下,倒下部分与地面成30°夹角,这样的大树在折断前的高度为(B) A.10米 B.15米 C.25米 D.30米 课后练习: 1.若右图所示,已知点D在BC上,点E在AD上,BE=AE=CE,并且∠1=∠2=60°.求证:△ABC是等边三角形。 2.如右图所示,在等边三角形ABC的边AB、AC上分别截出AD=AE,△ADE是等边三角形吗? 说明理由。

3.如右图所示,已知△ABC为等边三角形,点D为BC延长线上的一点,CE评分∠ACD,CE=BD, 求证:△ADE是等边三角形。 3.在Rt△ABC中,∠C=90°∠A=30°,若AB=4cm,则BC=_______________. 4.等腰三角形一底角是30°,底边上的高为9cm,则其腰长为_______,顶角是__________. 5.在△ABC中,∠ACB=90°,CD⊥AB于点D,∠A=30°,则 CD=____AC, BC=____AB, BD=____BC, BD=_____AB. 6.在△ABC中,∠B=∠C=15°,AB=2cm,CD⊥AB交BA的延长线与点D,则CD的长为 ___________. 8.如右图所示,△ABC为等边三角形,AD∥BC,CD⊥AD,若△ABC的周长为36cm,求AD的长。 9.如右图所示,在△ABC中,∠A:∠B:∠C=1:2:3,CD⊥AB于点D,AB=10,求DB的长。

实验八公式、序列及函数的使用 一、实验目的 1.熟练掌握序列填充及公式复制的方法; 2.掌握常用函数的功能及使用方法,并能用它们来解决一些实际问题。 二、实验内容与操作步骤 在Excel环境下完成以下各操作: (一)序列填充及公式的使用 1.在Excel中创建一个空白工作簿 2.利用Excel提供的数据填充功能,在Sheet1工作表中输入以下数据: ⑴在区域A1:A9中从上到下填入:2,4,6,8,10,12,14,16,18 ⑵在区域B1:B9中从上到下填入:1,2,4,8,16,32,64,128,256 ⑶在区域C1:C12中从上到下填入:JAN,FEB,MAR,APR,MAY,JUN,JUL,AUG,SEP,OCT,NOV,DEC ⑷在区域D1:D7中从上到下填入:星期日,星期一,星期二,星期三,星期四,星期五,星期六 3.在Sheet2工作表中,利用公式计算二次函数ax2+bx+c的值,其中a=2,b=3,c=5,x从-3到4变化,每隔0.5取一个函数值。操作方法写出如下: 4.把工作簿以E81.XLS为文件名存入D:\EX8中。 (二)函数的使用 在Excel环境下打开D:\EX8\E82.XLS文件,依次完成以下各操作后按E83.XLS为文件名存入D:\EX8中。 1、统计函数的使用 ⑴单击“统计函数”工作表;

⑵在区域F3:G8中用“统计函数”计算出各分店的统计值。 操作方法是:先在F3单元及G3单元输入的计算公式,然后选定区域F3:G3后双击其填充柄。其中F3单元的公式为,G3单元的公式为。 ⑶在区域B9:E12用“统计函数”计算出各季度的统计值。 2、条件函数的使用 ⑴单击“条件函数”工作表。 ⑵计算出各学生的平均分; ⑶给定各学生的成绩等级,规则如下:平均分≥90为“A”,80≤平均分<90为“B,70≤平均分<80为“C”,60≤平均分<70为“D”,平均分<60为“E”。以此规则在区域F3:F62用IF函数确定各学生的等级。 ⑷用FREQUENCY函数在区域I2:I5中统计出平均分0~59,60~79,80~99,100各分数段的学生人数。 3、文本函数的使用 ⑴单击“文本函数”工作表; ⑵在区域A2:F32给出的数据清单中,编号的前3位为系别信息,101为数学系,102为物理系,103为化学系,据此在区域B3:B32用函数求出每位教师的系别。其中B3单元使用的公式为。 ⑶已知身份证号的第7至第10位数为出生年份,据此在区域F3:F32用函数求出每位教师的出生年份。其中F3单元使用的公式为。 4、日期函数的使用 ⑴单击“日期函数”工作表; ⑵在区域A2:F32给出的数据清单中,在区域E3:E32用日期函数求出每位职工的工龄。其中E3单元使用的公式为。 ⑶在区域F3:F32用日期函数求出每位职工的工作天数(即自参加工作以来已经过的总天数。其中F3单元使用的公式为。 5、财务函数的使用 使用 PMT 函数完成以下有关的操作: ⑴单击“财务函数”工作表; ⑵某企业向银行贷款5 万元,准备4年还清,假定当前年利率为 4 % ,在 B5 单元 计算每个月应向银行偿还贷款的数额,根据条件在 B2 : B4 补充所需内容。其中单元格B5 使用的公式为。 ⑶假定当前年利率为 5 %,为使 5 年后得到 10 万元的存款,在 D5 单元计算现在开

综合实验讲义 编写:李雅丽王香爱郭佰凯 祝保林李吉锋 化学与材料学院 二零一六年六月

目录 综合实验一四氧化三铅组成的测定 综合实验二锌钡白的制备 综合实验三己二酸的绿色合成及表征 综合实验四乙酰二茂铁的合成及分离 综合实验五富平合儿柿饼中铁、锌含量的测定综合实验六煤中全硫的测定方法(工业分析)综合实验七表面活性剂特征参数的测定 综合实验八几种农作物秸秆热值的测定

综合实验一四氧化三铅组成的测定 一实验目的 1练习称量、加热、溶解、过滤等基本操作; 2练习碘量法操作、练习EDTA测定溶液中的金属离子; 3掌握一种测定Pb3O4的组成的方法。 二实验原理 Pb3O4为红色粉末状固体,俗称铅丹或红丹。该物质为混合价态氧化物,其化学式可以写成2PbO﹒PbO2,即式中氧化数为+2的Pb占2/3,而氧化数为+4的Pb占1/3。但根据其结构,Pb3O4应为铅酸盐Pb2PbO4。 Pb3O4与HNO3反应时,由于PbO2的生成,固体的颜色很快从红色变为棕黑色: Pb3O4+4HNO3=PbO2+2Pb(NO3)2+2H2O 很多金属离子均能与多齿配体EDTA以1:1的比例生成稳定的螯合物,以+2价金属离子M2+为例,其反应如下: M2++EDTA4-=MEDTA2- 因此,只要控制溶液的PH,选用适当的指示剂,就可以用EDTA标准溶液,对溶液中的特定金属子进行定量测定。本实验中Pb3O4经HNO3作用分解后生成的Pb2+,可用六亚甲基四胺控制溶液的pH为5~6,以二甲酚橙为指示剂,用EDTA标准液进行测定。 PbO2是种很强的氧化剂,在酸性溶液中,它能定量的氧化溶液中的I- PbO2+4I-+4HAc=PbI2+I2+2H2O+4Ac- 从而可用碘量法来测定所生成的PbO2. 三实验用品 仪器:分析天平、台秤、称量瓶、干燥器、量筒(10mL,100mL)、烧杯(50mL)、锥形瓶(250mL)、漏斗、酸式滴定管(50mL)、碱式滴定管(50mL)、洗瓶、滤纸、PH试纸 试剂:四氧化三铅(A.R.)、碘化钾(A.R.)、HNO3(6molL·L-1)、EDTA 标准溶液(0.02mol·L-1)Na2S2O3标准溶液(0.02mol·L-1)、NaAc-HAc(1:1)混合液、NH3·H2O(1:1)六亚甲基四胺(20%)、淀粉(2%), 四实验步骤 1 Pb3O4的分解 用差量法准确称取干燥的Pb3O4 0.5g,置于50ml的小烧杯中同时加入 2mL6mol·L-1HNO3溶液,用玻璃棒搅拌,使之充分反应,可以看到红色的Pb3O4

A E D C B A D C B A E D C B A F E D C B 第二十讲:专题七:综合题题型专题训练 一、如图,等腰Rt △ABC 中,AB=AC ,∠BAC=90°,BD 平分∠ABC. (1)求证:AB+AD=BC ; (2)如图,过点C 作CE ⊥BD ,E 为垂足,求证:BD=2CE ; (3)如图,连结AE ,求证:AE=CE. 二、如图,等腰Rt △ABC 中,AB=AC ,∠BAC=90°,D 为AC 上的任意一点,AE ⊥BD 于点E ,CF ⊥BD 于点F. (1)求证:①AE=EF ;②EF+CF=BE ;

A F E D C B A F E D C B (2)如图,若 D 为AC 延长线(或反向延长线)上的任意一点,其它条件不变,线段 EF 、CF 与线段BE 是否存在某种确定的数量关系?写出你的结论并证明; 三、 如图,△ABC ,分别以AB 、AC 为腰向形外作两个等腰直角△ABE 、△ACF ,过A 作直 线l ,直线l 分别交BC 、EF 于N 、M 两点. (1)当直线l ⊥BC 时,求证:ME=MF ; (2) 当直线l 经过BC 的中点N 时,求证:l ⊥EF ;

N M C B A N M C B A (3) 如图,若梯形ABCD ,AD ∥BC ,分别以AB 、DC 为腰向形外作两个等腰直角△ABE 、 △ACF ,设线段AD 的垂直平分线 交线段EF 于点M ,求证:ME=MF. 四、如图,在等边ΔCBN 中,点M 为BN 上一点,且∠CMA=60°,AN ∥BC 交AM 于A. (1)判断△ACM 的形状,并证明你的结论; (2)试问:线段AN+MN 与CN 是否存在某种确定的数量关系?试证明你的猜想; (3)若点M 为BN 的延长线上任一点(不包括N 点),(1)、(2)②中的结论还成立吗? 请画出图形,并证明你的猜想. D N M F E C B A

八年级上册第七章平行线的证明 【要点梳理】 要点一、定义、命题及证明 1.定义:一般地,用来说明一个名词或者一个术语的意义的句子叫做定义. 2.命题:判断一件事情的句子,叫做命题. 要点诠释: (1)每个命题都由题设、结论两部分组成,题设是已知事项,结论是由已知事项推出的事项. (2)正确的命题称为真命题,不正确的命题称为假命题. (3)公认的真命题叫做公理. (4) 经过证明的真命题称为定理. 3.证明:在很多情况下,一个命题的正确性需要经过推理,才能作出判断,这种演绎推理的过程称为证明.要点诠释: (1)实验、观察、操作所得出的结论不一定都正确,必须推理论证后才能得出正确的结论. (2)证明中的每一步推理都要有根据,不能“想当然”,这些根据可以是已知条件,学过的定义、基本事实、定理等. (3)判断一个命题是正确的,必须经过严格的证明;判断一个命题是假命题,只需列举一个反例即可.要点二、平行线的判定与性质 1.平行线的判定 判定方法1:同位角相等,两直线平行. 判定方法2:内错角相等,两直线平行. 判定方法3:同旁内角互补,两直线平行. 要点诠释:根据平行线的定义和平行公理的推论,平行线的判定方法还有: (1)平行线的定义:在同一平面内,如果两条直线没有交点(不相交),那么两直线平行. (2)如果两条直线都平行于第三条直线,那么这两条直线平行(平行线的传递性). (3)在同一平面内,垂直于同一直线的两条直线平行. (4)平行公理:经过直线外一点,有且只有一条直线与这条直线平行. 2.平行线的性质 性质1:两直线平行,同位角相等; 性质2:两直线平行,内错角相等; 性质3:两直线平行,同旁内角互补. 要点诠释:根据平行线的定义和平行公理的推论,平行线的性质还有: (1)若两条直线平行,则这两条直线在同一平面内,且没有公共点. (2)如果一条直线与两条平行线中的一条直线垂直,那么它必与另一条直线垂直. 要点三、三角形的内角和定理及推论 三角形的内角和定理:三角形的内角和等于180°. 推论:(1)三角形的一个外角等于和它不相邻的两个内角的和. (2)三角形的一个外角大于任何一个和它不相邻的内角. 要点诠释: (1)由一个公理或定理直接推出的真命题,叫做这个公理或定理的推论.(2)推论可以当做定理使用.

七升八暑假衔接学习讲 义 公司内部档案编码:[OPPTR-OPPT28-OPPTL98-OPPNN08]

一、图形的全等 1.定义:能够完全重合的两个图形称为全等图形. 观察右面两组图形,它们是不是全等图形为什么 2. 由全等图形类比得出: 能够完全重合的两个三角形叫做全等三角形。 比如,在图中,△ABC与△DEF能够完全重合,它们是全等的。 其中顶点A,D重合,它们是对应顶点;AB边与DE边重合, 它们是对应边;A ∠重合,它们是对应角. ∠与D △ABC与△DEF全等,我们把它记作“△ABC≌△DEF”. 记两个三角形全等时,通常把表示对应顶点的字母写在对应的位置上. 全等三角形的对应边,对应角。 全等三角形的对应边上的中线,对应边上的高,对应角的角平分线;全等三角形的周长,面积。 几何语言: () ∠A= , ∠C= ,∠B= . () 练习: 1.如图6,△ABC≌△AEC,∠B=75°, ∠ACB=55°,求出△AEC各内角的度数。解:A

2.如图7,△ABD ≌△EBC ,AB=3 cm ,AC=8 cm ,求DE 解: 3.判断: ○1全等三角形的边相等,角相等,中线相等,角平分线相等.( ) ○2全等三角形的周长相等.( ) ○3周长相等的两个三角形是全等三角形.( ) ○4全等三角形的面积相等.( ) ○5面积相等的两个三角形是全等三角形.( ) 4.填空:如图所示,已知△AOB ≌△COD ,∠C =∠A ,AB =CD ,则另外两组对应边为________________,另外两组对应角为________________。 5.如图3,已知CD ⊥AB 于D , BE ⊥AC 于E, △ABE ≌△ACD ,∠C=20°,AB=10,AD=4,G 为AB 延长线上的一点,求∠ABE 的度 数和简记为"边角边",符号表示:"SAS" 例1. 下列哪组三角形能完全重合(全等) 例2.如图,在△ABC 和△A ′B ′C ′中,已知AB =A ′B ′,∠B =∠B ′,BC =B ′C ′.这两个三角形全等吗 例3. 在△ABC 和△A ′B ′C ′中(自己画图) (1)?????''='∠=∠''=C B BC B B B A AB (2) ?? ? ??='∠=∠''=______A A B A AB A B C (图 A D B G A C D B O

实验七最大功率传输条件的测定 实验名称:最大功率传输条件测疋实验类型:综合性口设计性■ 所属课程及代码:★电路(1)(2008185) 实验学时:3学时 一.实验目的 1、掌握含源一端口网络等效参数的基本测量方法,验证戴维宁定理和诺顿定理,加深对等效的思想是 对外电路等效的实质的认识。 2、掌握负载获得最大传输功率的条件。 3、设计实验电路完成最大功率传输条件的测定。 4、了解电源输出功率与效率的关系。 二.预习与参考 1、戴维宁和诺顿各等效参数及测量方法,等效定理。 2、负载获得最大功率传输的条件及定理等。 3、直流电源、数字万用表、直流电流表等仪器的使用说明。 4、proteus仿真软件的基本使用。 三.设计指标 1 、电源与负载功率的关系 图7.1可视为由一个电源向负载输送电能的模型。 当R=0或R=S时,电源输送给负载的功率均为0,以不同的R.值代入上式可求得不同 的P值,其中必有一个R.值使负载从电源处获得最大功率。 F O为电源内阻和传输线路电阻的总和, F L为可变负载电阻,负载R L消耗的功率P表示为 P |2R L U R O R L 2 R L 图7.1电源向负载输送电能的模型。

2、负载获得最大功率的条件 当满足R_=F O 时,负载从电源获得的最大功率为 ^态。 3、匹配电路的特点及应用 在电路处于“匹配”状态时,电源本身要消耗一半的功率。此时电源的效率只有 50% 显然对电力系统的能量传输过程是绝对不允许的。 发电机内阻很小,电路传输最主要目标是 高效率送电。为此负载电阻应远大于电源内阻, 即不允许运行在匹配状态。 在电子技术中却 完全不同。一般的信号源本身功率较小,且有较大的内阻。负载电阻(如扬声器)往往是较 小的定值,希望能从电源获得最大的功率输出, 而电源的效率往往不予考虑。通常设法改变 负载电阻,或者在信号源与负载之间加阻抗变换器 (如音频功放的输出级与扬声器之间的输 出变压器),使电路处于工作匹配状态,以使负载能获得最大的功率输出。 4、实验可结合两种参考方案: (1)硬件实现:戴维宁和诺顿等效及最大功率传输的硬件电路实现,如图 (2)软件实现:利用 proteus 仿真软件设计实现,戴维宁和诺顿等效及最大功率传输 的仿真电路如图 7.3所示。 P MAX U R O R L 2 R L 2R L 4R L 。此时,称此电路处于“匹配”工作状 7.2所示。 11 -- J US O 南电 5 艮 nu c=

. 第十讲:专题二:全等三角形题型训练; 【知识要点】 1.求证三角形全等的方法(判定定理):①SAS ;②ASA ;③AAS ;④SSS ;⑤HL ; 需要三个边角关系;其中至少有一个是边; 2.“SAS ”、“SSS ”、“ASA ”、“AAS ”、“HL ”五种基本方法的综合运用. 【例题精讲】 例 1.判断下列命题: 1.(1)全等三角形的对应边、对应角、对应边上的中线、角平分线、高线分别相等( ) (2)全等三角形的周长、面积分别相等. ( ) 2.(1)两角及其夹边对应相等的两个三角形全等. ( ) (2)两角及其一角的对边对应相等的两个三角形全等. ( ) (3)两边及其夹角对应相等的两个三角形全等. ( ) (4)两边及其一边的对角对应相等的两个三角形全等. ( ) (5)三边对应相等的两个三角形全等. ( ) (6)三个角对应相等的两个三角形全等. ( ) (7)两边及其一边上的中线对应相等的两个三角形全等. ( ) (8)两边及第三边上的中线对应相等的两个三角形全等. ( ) (9)两边及其一边上的高对应相等的两个三角形全等. ( ) (10)两边及其第三边上的高对应相等的两个三角形全等. ( ) (11)两角及其一角的平分线对应相等的两个三角形全等. ( ) (12)两角及第三角的平分线对应相等的两个三角形全等. ( ) (13)一个角对应相等的两个等边三角形全等. ( ) (14)一条边对应相等的两个等边三角形全等. ( ) (15)腰对应相等的两个等腰三角形全等. ( ) (16)底边对应相等的两个等腰三角形全等. ( ) 例 2.如图 △1,方格中有 ABC 和,且它们可以仅通过平移完全重合,我们称△ABC 和为“同 一方位”全等三角形. (1)如图 △2,方格中有一个 ABC ,请你在方格内,画出一个与△ABC 不是“同一方位” 的全等三角形△DEF ,并且满足条件:DE=AB ,∠A=∠D ,AC=DF ; (△2)你能够画出多少种不同的 DEF ?(“同一方位”全等三角形算为一种)

实验8 函数(一)实验目的: 1、理解自定义函数过程的定义与调用方法; 2、掌握自定义函数的定义与调用方法; 3、理解函数中的参数的作用; 实验内容: 1、编写一函数Fabonacci(n),其中参数n代表第n 次的迭代。While循环 def fib(n): if n==1 or n==2: return 1 a=1 b=1 i=2 while True: c=a+b a=b b=c i+=1 #第i次迭代,也就就是第i个数 if i==n: return c break def main(): n=input("Enter a number of generation:") print fib(n) main() 或者用for循环 def fib(n): a=1 b=1 c=0 if n==1 or n==2: return 1 else: for i in range(3,n+1): c=a+b a=b b=c return c def main(): n=input("enter n:") print fib(n) main() 2、编写一函数Prime(n),对于已知正整数n,判断该数就是否为素数,如果就是素数,返回True,否则返回 False。 def prime(n): if n<2: return False a=0 for i in range(1,n+1): if n%i==0: a+=1 if a>2: return False else: return True def main(): n=input("Enter a number:") print prime(n) main() Or: def prime(n): if n<2: return False if n==2: return True for i in range(2,n): if n%i==0: return False return True def main(): n=input("Enter a number:") print prime(n) main()

药理学实验讲义 南方医科大学药学院 2010-7

目录 实验一实验动物操作的基本机能 (2) 实验二不同给药途径对药物作用的影响 (4) 实验三全血水杨酸二室模型药物代谢动力学参数测定 (5) 实验四肝肾功能对药物作用的影响 (6) 实验五药物镇痛实验 (7) 实验六巴比妥类药物的抗惊厥作用 (9) 实验七利多卡因对抗氯化钡引起的心律失常实验 (13) 实验八有机磷酸酯类中毒及解救 (14) 附录1 药理学实验基本要求 (19) 附录2 药理学在新药研究中的应用 (22)

实验一、实验动物操作的基本机能 一、目的:学习实验动物编号、捉持、给药、采血等基本操作方法。 二、实验材料 (一)动物:小白鼠10只,雌雄各半,体重18g ~ 22g。家兔1只,雌雄均可。 (二)器材:1 ml注射器,5 ml注射器,针头,灌胃针头,大烧杯,天平。 三、方法 1. 性别鉴别 小鼠的性别鉴别通常以肛门与生殖孔之间的距离来判断,距离近者为雌性,距离远者为雄性。家兔可以从生殖器分辨其性别。 2. 编号 可根据情况和习惯而定,符合清晰易辨、简便耐久的要求即可。例如小鼠,右前肢皮肤外侧涂色标记为1号,腹部右外侧皮肤涂色标记为2号,右后肢皮肤外侧涂色标记为3号,头部皮肤涂色标记为4号,背部正中皮肤标记为5号,尾巴根部标记为6号,7、8、9号在左侧同1、2、3号,第10号不色。 3.捉持 右手提起鼠尾,放在粗糙物(如鼠笼)上面,轻轻向后拉其尾,此时小鼠前肢抓住粗糙面不动;用左手的拇指和食指捏住其头部皮肤和双耳;其余三指和掌心夹住其背部皮肤及尾部。这样小鼠便可被完全固定在手中。 4. 给药 (1)小鼠的给药方法 ①灌胃(po):将小鼠固定后,右手持装有灌胃针头的注射器,自口角处插入口腔,沿上 腭插入食道。如遇阻力,可将灌胃针头抽出再另插,以免穿破食道或误入气管,造成动物死亡。灌注量一般为0.1~0.2ml/10g,不超过0.5ml/只。 ②肌内注射(im):两人合作,注射部位多选后腿上部外侧。一处注射量不超过0.1ml。 ③皮下注射(ih):注射时用左手拇指及食指轻轻捏起皮肤,右手持注射器将针头刺入,固定 后即可进行注射。一般小鼠在背部或前肢腋下。注药量一般为0.1~0.2 ml/10g。 ④腹腔注射(ip):左手将小鼠握持固定,使其腹部朝上。右手持注射器,取300角从下腹 部外侧向头端刺入腹腔,进针部位不宜太高,刺入不能太深。注射量0.05~0.2ml/10g,不超过0.5ml/只。 ⑤静脉注射(iv):将小鼠置于固定筒内,使其尾巴露在外面,用70%酒精涂擦尾部,或 将鼠尾浸入50℃水中。待尾部静脉扩张后,左手拉住尾尖,右手进针,注射量不超过 0.5m/只。 (2)家兔的给药方法 ①灌胃:一人将兔身固定于腋下,一手固定兔头,另一手将开口器放入兔口。另一人将导 尿管从开口器孔插入口内,再慢慢插入食道和胃。为慎重起见,可将胃管外端放入水中,如无气泡,则可证实导尿管在胃内。灌胃量一般为10 ml/kg。如用兔固定盒,可由一人操作。 ②静脉注射:一人固定兔身和兔头,另一人在使兔耳边缘血管(耳缘静脉)扩张后,从静脉 末端刺入血管,左手拇指和食指固定针头和兔耳,右手注药(图2-10)。注药量一般为2 ml/kg,等渗液可达10 ml/kg。

一、图形的全等 1.定义:能够完全重合的两个图形称为全等图形. 观察右面两组图形,它们是不是全等图形?为什么? 2.由全等图形类比得出: 能够完全重合的两个三角形叫做全等三角形。 比如,在图中,△ABC与△DEF能够完全重合,它们是全等的。 其中顶点A,D重合,它们是对应顶点;AB边与DE边重合, 它们是对应边;A ∠与D ∠重合,它们是对应角. △ABC与△DEF全等,我们把它记作“△ABC≌△DEF”. 记两个三角形全等时,通常把表示对应顶点的字母写在对应的位置上. 全等三角形的对应边,对应角。 全等三角形的对应边上的中线,对应边上的高,对应角的角平分线;全等三角形的周长,面积。 几何语言: 1.如图6,△ABC≌△AEC,∠B=75°,∠ACB=55°,求出△AEC各内角的度数。 解: 2.如图7,△ABD≌△EBC,AB=3 cm,AC=8 cm,求DE的长。 解: 3.判断: ○1全等三角形的边相等,角相等,中线相等,角平分线相等.( ○2全等三角形的周长相等.() ○3周长相等的两个三角形是全等三角形.() ○4全等三角形的面积相等.() ○5面积相等的两个三角形是全等三角形.() 4.填空:如图所示,已知△AOB≌△COD,∠C=∠A,AB=CD,则另外两组对应边为________________,另外两组对应角为________________。 A (图7) A (图6)

A D C B F E A D C B E A D C B F E A D C B E 1 2 例2.如图,在△ABC 和△A ′B ′C ′中,已知AB =A ′B ′,∠B =∠B ′,BC =B ′C ′.这两个三角形全等吗 例3. 在△ABC 和△A ′B ′C ′中(自己画图) (1)?????''='∠=∠''=C B BC B B B A AB Θ (2) ?? ? ??='∠=∠''=______A A B A AB Θ ∴C B A ABC '''???( SAS ) ∴C B A ABC '''???( ) (3) ?? ? ??''=∠=∠''=C B BC C A AC ____Θ ∴C B A ABC '''???( ) 练习1: 1.根据题目条件,判断下面的三角形是否全等? (1) AC =DF , ∠C =∠F , BC =EF ; (2) BC =BD , ∠ABC =∠ABD . 2. 如图2,△AOB 和△COD 全等吗?为什么? 3. 如图,在△ABC 中,AB =AC , AD 平分∠BAC ,求证:△ABD ≌△ACD . 4. 如图3,已知AD ∥BC ,AD =CB ,证明:△ABC ≌△CDA. 5.如图4,已知AB =AC ,AD =AE ,∠1=∠2,证明:△ABD ≌ACE. 6. 如图,已知AB=AC ,AE=AD ,那么图中哪两个三角形全等?并进行证明. 7.已知: AD ∥BC ,AD = CB(如图).现有条件能证明△ADC ≌△CBA 吗?如果能 请写出证明过程,若不能,那么还需添加怎样的条件才能证明? 练习2 1.已知:如图,AC=AD ,∠CAB=∠DAB , 求证:△ACB ≌△ADB 2.已知:AD ∥BC ,AD=CB 求证:△ADC ≌△CBA 3.已知:AD ∥BC ,AD=CB ,AE=CF 求证:△AFD ≌△CEB 4.已知:EA=EC ,ED=EB , 求证:△AED ≌△CEB 5.已知:AC=DB ,AE=DF ,EA ⊥AD ,FD ⊥AD , 求证:△EAB ≌△FDC 6.已知:AB=AC ,AD=AE ,∠1=∠2 求证:∠B=∠C 三、三角形的判定定理:角边角定理 定理:两个三角形的两组对应角相等且它们的夹边也相等,那么这两个 三 角形全等,简记为"角边角",符号表示:"ASA"

实验八测量电源的电动势和内阻 1.(2017海安中学月考)甲同学采用如图所示的电路测定电源的电动势和内电阻。提供的器材:电压表(0~3V)、电流表(0~0.6A)及滑动变阻器R、开关S、导线。 (1)连好电路后,当该同学闭合开关S,发现电流表示数为0,电压表示数不为0。检查各接线柱均未接错,接触良好,且电路未发生短路;他用多用电表的电压挡检查电路,把两表笔分别接ab、bc和de时,示数均为0,把两表笔接cd时,示数与电压表示数相同,由此可推断故障是。 (2)排除故障后,该同学顺利完成实验数据的测量,如表所示。并根据数据在空白的坐标纸上作出如图所示的U-I图线,该图存在多处不妥之处,请指出。(指出两处不妥之处) ①; ②。 该同学根据上表数据可测出电源的电动势E= V,内电阻r= Ω。 (3)为了在实验中保护电流表和调节电阻时使电压表、电流表的示数变化均明显,乙同学对甲同学的实验进行改进,设计了如图所示的电路,电路中电阻R0应该选取下列备选电阻中的哪一个? 。

A.1Ω B.5Ω C.10Ω D.20Ω 答案见解析 解析(1)发现电流表示数为0,电压表示数不为0,电流表或R处断路,用多用电表的电压挡检查电路,把两表笔分别接a、b,b、c,d、e时,示数均为0,把两表笔接c、d时,示数与电压表示数相同,知滑动变阻器R断路。 (2)由题图可知,图线几乎分布在一个很小的区域内,原因是电压U的取值范围在2.70~3.00V之间,而U轴坐标起点的选取从0开始显然不妥;此外该同学建立坐标系时没有标明单位也是不妥;还有画图线时应尽量使更多的点落在直线上,不在直线上的点应尽量对称分布在直线的两侧,偏离直线太远的点应去掉,该同学作图时没有将不在直线上的点均匀分布在直线两侧也是不妥。根据闭合电路欧姆定律可知,图像与纵坐标的交点表示电源的电动势,图线的斜率的绝对值表示内阻,则可知E=2.98V,内阻 r=-Ω=0.50Ω。 (3)保护电阻R0应大约为R0=Ω=5Ω,所以B选项正确。 2.在测量电源的电动势和内阻的实验中,该电源电动势约为9V,内阻约为5Ω。某同学设计了如图所示的实物电路。 (1)实验时,应先将电阻箱的电阻调到。(选填“最大值”“ ”或“任意值”) (2)改变电阻箱的阻值R,用电压表(量程0~3V)分别测出阻值R0=10Ω的定值电阻两端的电压U。下列三组电阻箱R的调节范围取值方案中,比较合理的方案是。 A.30~80Ω B.300~800Ω C.3000~8000Ω (3)根据实验数据描点,绘出的-R图像是一条直线。若直线的斜率为k,在坐标轴上的截距为b,则该电源的电动势E= (用字母表示)。

实验七和实验八重组片段的亚克隆 【实验目的】 学习基因克隆技术。 【实验原理】 目的片段经限制性内切酶双酶切形成两个粘性末端。再用相同的限制性内切酶切割表达载体,也形成两个粘性末端。由于所用内切酶相同,载体的粘性末端与目的片段的粘性末端互补配对。之后再在DNA连接酶的作用下,目的片段与载体发生连接反应,形成重组载体。本实验在连接前使用碱性磷酸酶对载体进行处理。碱性磷酸酶的作用是除去DNA5'端的磷酸基,防止载体发生自连环化。 图1pQE80L载体示意图 【实验步骤】 一、原核表达载体双酶切 1)BamH I酶切:在1.5ml微量离心管中配制下列体系(40μl体系), Component Volume(μl) 质粒DNA34μl 10×QuickCut Green Buffer4μl QuickCut BamH I2μl 2)轻轻混匀后瞬时离心。 3)30℃保温5min。 4)Hind III酶切:再在上述反应液中加入QuickCut Hind III酶2μl。 5)轻轻混匀后瞬时离心。 6)37℃保温5min。 二、载体脱磷酸 1)在上述离心管中配制下列体系(100μl)

Component Volume(μl) 载体pQE80L42 Alkaline Phosphatase3 10×SAP Buffer10 ddH2O45 2)轻轻混匀后瞬时离心。 3)37℃反应15~30min。 4)使用OMEGA胶回收试剂盒对载体进行回收(参考胶回收实验步骤,具体如下)。 1在上述反应液中加入100μl Binding buffer(若颜色变红则加0.5-1μl3M NaAc),混合液转移至HiBind DNA柱子中,12,000rpm离心1min,弃废液; 2在离心柱中加入700μl SPW wash buffer,12,000rpm离心1min,弃废液; 3重复步骤②; 4空甩,12,500rpm离心1min; 5将离心柱转移至新的1.5ml EP管中,每管加入40μl预热至65℃的ddH2O,室温放置2min; 613,000rpm离心2min 7将DNA从每个管底吸出,重新加入到相应的离心柱里,重复⑦和⑧步骤; 8所得DNA-20℃保存备用 三、目的片段与载体连接 1)在0.2ml微量离心管中配制下列连接体系(30μl) Component Volume(μl) 目的DNA片段14 载体pQE80L2 10×buffer2 T4DNA连接酶2 2)冰上混匀后瞬时离心,于16℃连接至少4h(过夜)。 3)取2μl连接反应液加入至20μl DH5α感受态细胞中,冰中放置30min。 4)42℃热激45s后,再在冰中放置1min。 5)加入500μl LB液体培养基,37℃振荡培养45-60min。 6)12000rpm离心1min,弃上清400μl,留100μl。吹打均匀后,吸取50μl用涂布器在含有Amp的LB平板培养基上涂板。 7)37°C温箱倒置培养约24h,形成单菌落。计数单菌落。 【注意事项】 1)碱性磷酸酶和T4DNA连接酶都要在冰上操作,以防高温酶失活。 2)感受态细胞要放在冰上操作,以免影响转化。 3)涂布器使用前一定要先火焰灭菌,之后晾凉了再使用。 【实验报告】 1)实验目的 2)实验原理(简述) 3)实验步骤(交代清楚) 4)实验结果:

三角形 第一讲与三角形有关的线段 1.定义:不在一条直线上的三条线段首尾顺次相接组成的图形叫做三角形。 注意:三条线段必须①不在一条直线上,②首尾顺次相接。 组成三角形的线段叫做三角形的边,相邻两边所组成的角叫做三角形的内角,简称角,相邻两边的公共端点是三角形的顶点。 三角形ABC用符号表示为△ABC.三角形ABC的顶点C所对的边AB可用c 表示,顶点B所对的边AC可用b表示,顶点A所对的边BC可用a表示. 2.三角形三边的不等关系 三角形的任意两边之和大于第三边. 三角形的任意两边之差小于第三边。 3.三角形的高:从三角形的向它的作垂线,顶点和垂足之间的线段叫做三角形的高,(注意八字形)注意:高与垂线不同,高是线段,垂线是直线。 三角形的三条高相交于一点。 ............. 4.三角形的中线:三角的三条中线相交于一点。(三角形中线分三角形面积相等的两个三角形) 5.三角形的角平分线:在三角形中,一个内角的角平分线与它的对边相交,与之间的线段,叫做三角形的角平分线. 三角形三个角的平分线相交于一点 ............... 三角形的三条中线的交点、三条角平分线的交点在三角形的内部,而锐 ............................................三角形的三条高的交点在三角 形的内部,直角三角形三条高的交战在角直角顶点,钝角三角形的三条高的交点在三角形的外部。........................................... 6.三角形的稳定性: 例1.一个等腰三角形的周长为32 cm,腰长的3倍比底边长的2倍多6 cm.求各边长. 例2.已知:△ABC的周长为48cm,最大边与最小边之差为14cm,另一边与最小边之和为25cm,求:△ABC 的各边的长。 例3.已知△ABC的周长是24cm,三边a、b、c满足c+a=2b,c-a=4cm,求a、b、c的长.

实验八函数 【目的与要求】 1.掌握C语言函数的定义方法、函数的声明及函数的调用方法。 2.了解主调函数和被调函数之间的参数传递方式。 【上机内容】 【一般示例】 【例1】将打印18个"*"组成星形线定义为一个返回值和形参列表都为空的函数,通过主函数调用它。 #include

#include