课时分层作业(十一) 水循环

(建议用时:45分钟)

[合格基础练]

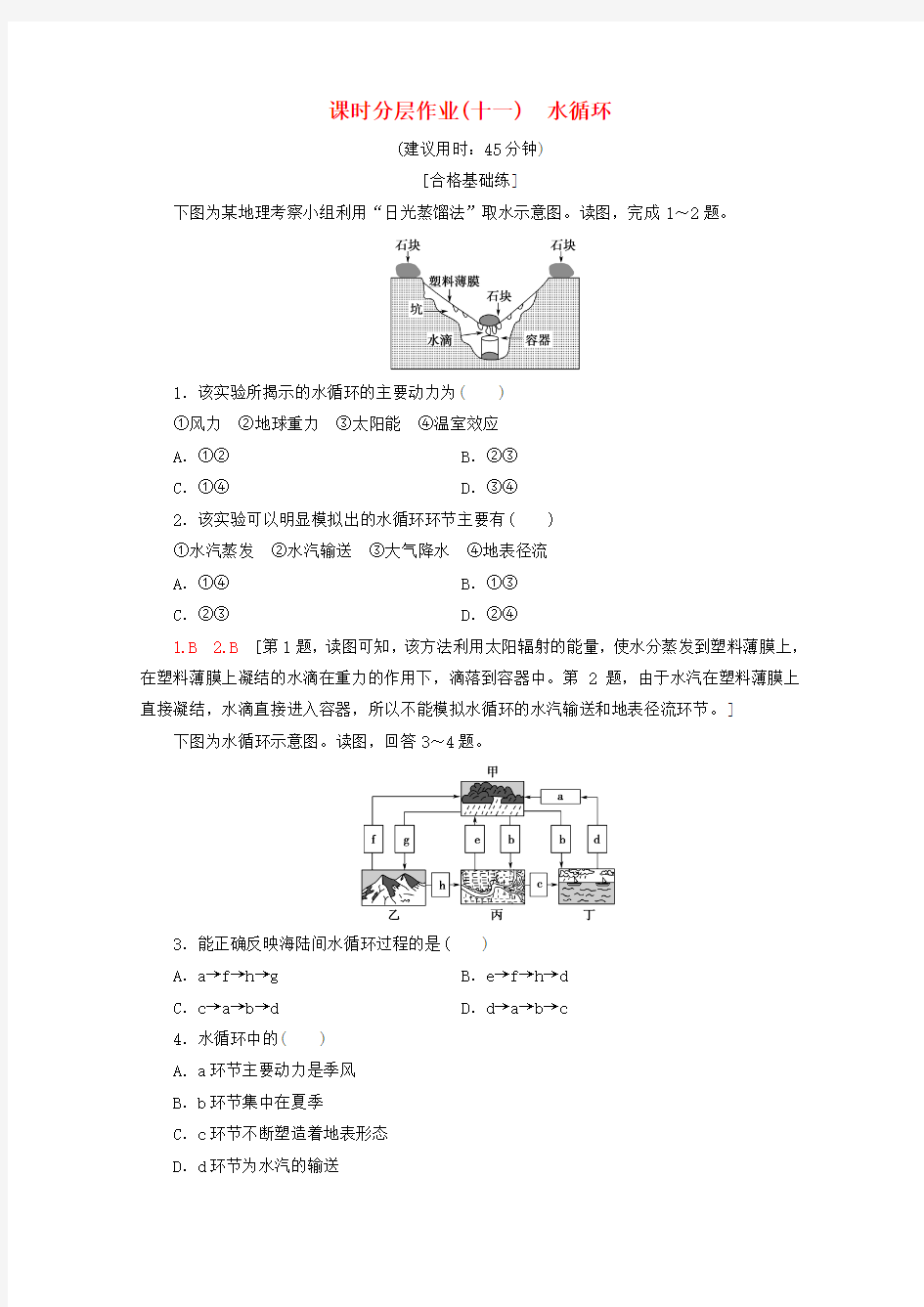

下图为某地理考察小组利用“日光蒸馏法”取水示意图。读图,完成1~2题。

1.该实验所揭示的水循环的主要动力为( )

①风力②地球重力③太阳能④温室效应

A.①②B.②③

C.①④D.③④

2.该实验可以明显模拟出的水循环环节主要有( )

①水汽蒸发②水汽输送③大气降水④地表径流

A.①④B.①③

C.②③D.②④

1.B

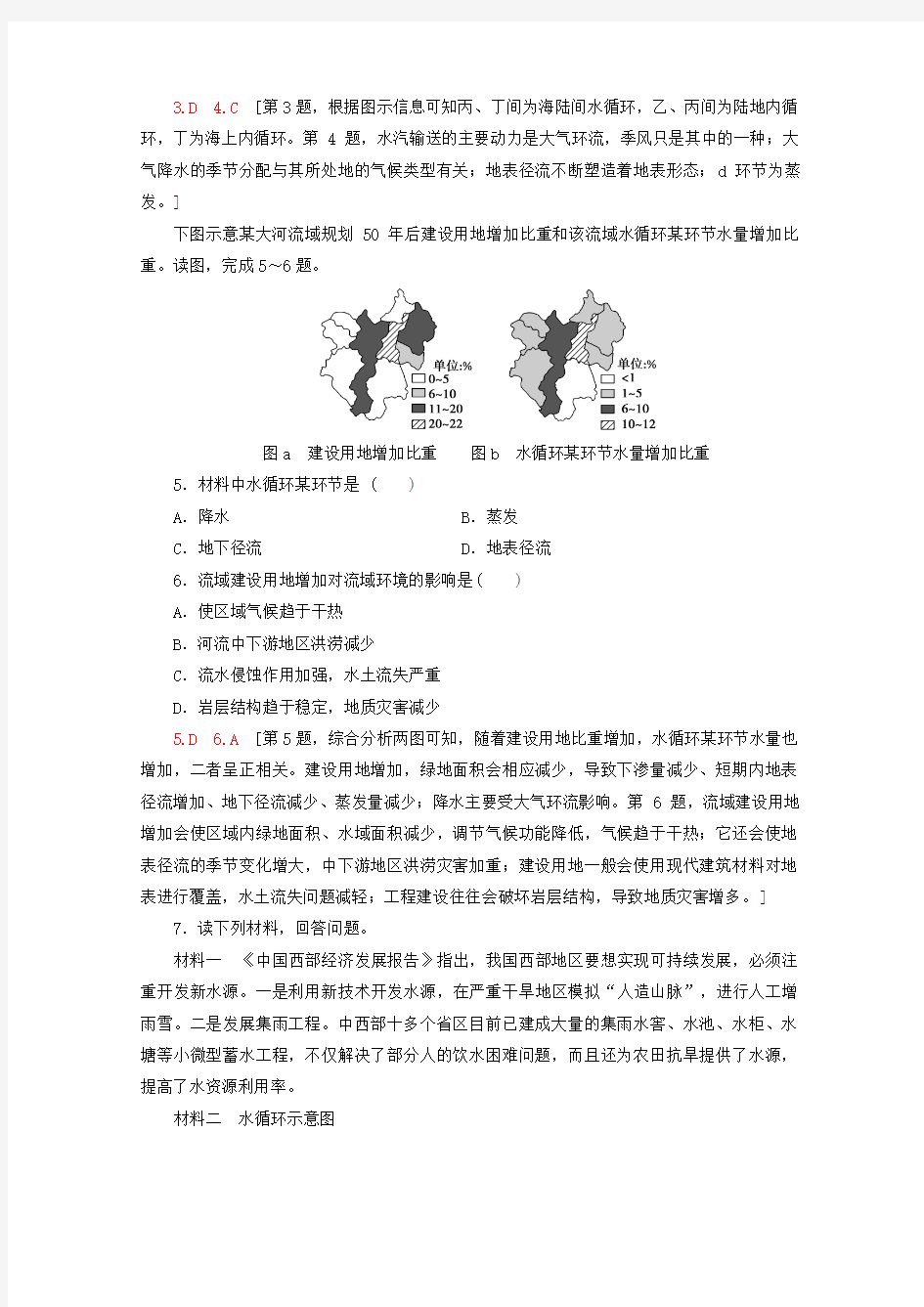

2.B[第1题,读图可知,该方法利用太阳辐射的能量,使水分蒸发到塑料薄膜上,在塑料薄膜上凝结的水滴在重力的作用下,滴落到容器中。第2题,由于水汽在塑料薄膜上直接凝结,水滴直接进入容器,所以不能模拟水循环的水汽输送和地表径流环节。] 下图为水循环示意图。读图,回答3~4题。

3.能正确反映海陆间水循环过程的是( )

A.a→f→h→g B.e→f→h→d

C.c→a→b→d D.d→a→b→c

4.水循环中的( )

A.a环节主要动力是季风

B.b环节集中在夏季

C.c环节不断塑造着地表形态

D.d环节为水汽的输送

3.D

4.C[第3题,根据图示信息可知丙、丁间为海陆间水循环,乙、丙间为陆地内循环,丁为海上内循环。第4题,水汽输送的主要动力是大气环流,季风只是其中的一种;大气降水的季节分配与其所处地的气候类型有关;地表径流不断塑造着地表形态;d环节为蒸发。]

下图示意某大河流域规划50年后建设用地增加比重和该流域水循环某环节水量增加比重。读图,完成5~6题。

图a 建设用地增加比重图b 水循环某环节水量增加比重5.材料中水循环某环节是 ( )

A.降水B.蒸发

C.地下径流D.地表径流

6.流域建设用地增加对流域环境的影响是( )

A.使区域气候趋于干热

B.河流中下游地区洪涝减少

C.流水侵蚀作用加强,水土流失严重

D.岩层结构趋于稳定,地质灾害减少

5.D

6.A[第5题,综合分析两图可知,随着建设用地比重增加,水循环某环节水量也增加,二者呈正相关。建设用地增加,绿地面积会相应减少,导致下渗量减少、短期内地表径流增加、地下径流减少、蒸发量减少;降水主要受大气环流影响。第6题,流域建设用地增加会使区域内绿地面积、水域面积减少,调节气候功能降低,气候趋于干热;它还会使地表径流的季节变化增大,中下游地区洪涝灾害加重;建设用地一般会使用现代建筑材料对地表进行覆盖,水土流失问题减轻;工程建设往往会破坏岩层结构,导致地质灾害增多。] 7.读下列材料,回答问题。

材料一《中国西部经济发展报告》指出,我国西部地区要想实现可持续发展,必须注重开发新水源。一是利用新技术开发水源,在严重干旱地区模拟“人造山脉”,进行人工增雨雪。二是发展集雨工程。中西部十多个省区目前已建成大量的集雨水窖、水池、水柜、水塘等小微型蓄水工程,不仅解决了部分人的饮水困难问题,而且还为农田抗旱提供了水源,提高了水资源利用率。

材料二水循环示意图

(1)发展集雨工程主要是对水循环的哪一环节施加影响?此项工程的好处主要是什么?

(2)水循环各环节中,能够对H环节直接产生影响的是哪一环节?能够使H环节的水量增大的条件有哪些?

(3)能代表我国东南沿海地区夏季风的是哪一环节?目前我国正在进行的南水北调工程与哪一环节关系最密切?

(4)为提高集雨工程的水质,请对当地农民的传统习惯提出建议。

[解析]第(1)题,发展集雨工程将导致地表径流减少,可以起到涵养水源的作用,增加可利用的水资源量。第(2)题,图中A、B、C、D、E、F、G、H分别表示降水、海洋水的蒸发、水汽输送、降水、地表水的蒸发、植物蒸腾、地表径流、下渗。降水强度、地面坡度及地表植被覆盖率都会影响地表水的下渗。第(3)题,我国东南沿海的夏季风由海洋吹向陆地,可以用C环节表示;南水北调工程是对地表径流的影响,与G环节关系最密切。第(4)题,“水质”和“传统习惯”是解答本题的关键词,在正确审题的基础上进行合理表述即可。

[答案](1)主要对G(地表径流)施加影响。此项工程的好处主要是涵养水源。

(2)D(降水)。降水强度小,时间长;地面坡度小;植被覆盖率高。

(3)能够代表我国东南沿海地区夏季风的是C(水汽输送)。目前我国正在进行的南水北调工程与G(地表径流)环节关系最密切。

(4)家禽、家畜集中圈养;生活垃圾和污水集中处理;厕所应远离集雨工程。(言之有理即可)

[等级过关练]

读长江流域水灾直接经济损失年际变化图,完成8~10题。

8.1950~1990年长江流域水灾直接经济损失较严重的两次是( )

A.1954年、1990年B.1989年、1990年

C.1954年、1983年D.1967年、1971年

9.这两次水灾都是( )

A.集中性暴雨所致

B.下游排水不畅所致

C.上游水土流失所致

D.中游围湖造田所致

10.长江流域成为水灾多发区的人为原因是( )

①滥伐森林,水土流失②围湖造田③是我国经济核心地带④位于季风气候区⑤东部临海

A.①②B.②③④

C.③④⑤D.①④⑤

8.C 9.A 10.A[第8题,从长江流域水灾直接经济损失年际变化图中可看出,1954年直接经济损失6 000多亿元,1983年直接经济损失9 000多亿元。第9题,长江流域的洪水主要以暴雨洪水为主,因此两次水灾都是由于雨带长时间停留在某处,造成集中性暴雨所致。第10题,长江流域成为水文灾害多发区的人为原因是滥伐森林导致水土流失和围湖造田等。] 泾惠渠灌区是一个从泾河自流引水的大型灌区(引水主要用于农作物灌溉),地处陕西省关中平原中部,是我国典型的渠井结合多水源灌区。读泾惠渠灌区水循环系统示意图,回答11~13题。

11.下列关于泾惠渠灌区水循环的说法,正确的是 ( )

①只参与陆地内循环②只参与海陆间循环③可促进灌区水分和热量平衡④使灌区地表总体趋于平坦

A.①②B.②③

C.③④D.②④

12.泾惠渠灌区引河流水灌溉 ( )

A.不能改变大气降水的天然分配

B.加大了灌区地下水水位变化幅度

C.增加了灌区原有的水循环强度

D.改变了灌区水循环的类型

13.有人建议泾惠渠灌区调整农作物种植结构,减少高耗水作物的种植,从而达到节省灌区用水的目的。这种做法将使灌区 ( )

A.作物蒸腾水量减少B.大气降水量增加

C.地下水水量增加D.地表径流量增加

11.C 12.C 13.A[第11题,灌区地下水与河流之间存在着互补关系,泾河为外流河,据此可判断灌区内的水还参与海陆间循环;灌区的水循环可以促进灌区水分和热量平衡;灌区水循环过程中流水不断侵蚀、搬运和堆积,使地表总体趋于平坦。第12题,泾惠渠灌区通过引水工程使河流水进入灌区,改变了大气降水的天然分配;灌区引河水灌溉,补充地下水,使干旱时地下水水位不至于下降太多,减小了地下水水位的变化幅度;水量增加加大了灌区原有的水循环强度;泾惠渠灌区的地理位置没有发生变化,灌区水循环类型依旧包括海陆间循环与陆地内循环。第13题,高耗水作物的减少使灌区作物蒸腾水量减少;灌区大气降水量主要与大气环流有关;减少高耗水作物的种植,会使灌区引水量减少,下渗水量减少,地下水水量减少;减少高耗水作物的种植会使灌区用水量减少,地表径流量减少。] 14.下图示意洪涝年份鄱阳湖与长江相连河段的水位变化。读图,回答问题。

(1)说出滨湖地区洪灾最可能发生的时间,简析产生洪灾的自然原因。

(2)简述滨湖农业区防治涝灾可采取的主要措施。

[解析]第(1)题,当河流水位高于湖泊水位时,滨湖地区可能发生涝灾,形成原因要结合气候(降水)、地形等进行分析。第(2)题,防治涝灾的主要措施有完善抗洪排涝系统,退田还湖,开展防灾减灾教育,推广耐涝作物等。

[答案](1)可能发生在6月~9月(夏秋季节)。

地势低洼,排水不畅;6月~9月为雨季,降水多且集中;河湖均处于高水位,且河流水位更高,湖水难于外泄,甚至河水倒灌入湖。

(2)完善抗洪排涝系统;合理退田还湖;培育、推广耐涝作物;调整耕作制度和土地利用方式,减少灾损面积;开展防灾减灾教育,提高监测预警水平。