(1)土壤侵蚀容许量标准

土壤侵蚀容许量是指在长时期内能保持土壤肥力和维持土地生产力基本稳定的最大土壤流失量。

因为我国地域辽阔,自然条件千差万别,各地区的成土速度也不相同,该标准规定了我国主要侵蚀类型区的土壤容许流失量:

侵蚀类型区土壤容许流失量

Et/(km ·a)]

西北黄土高原区 1 ooo

东北黑土区200

北方土石山区200

南方红壤丘陵区500

西南土石山区500

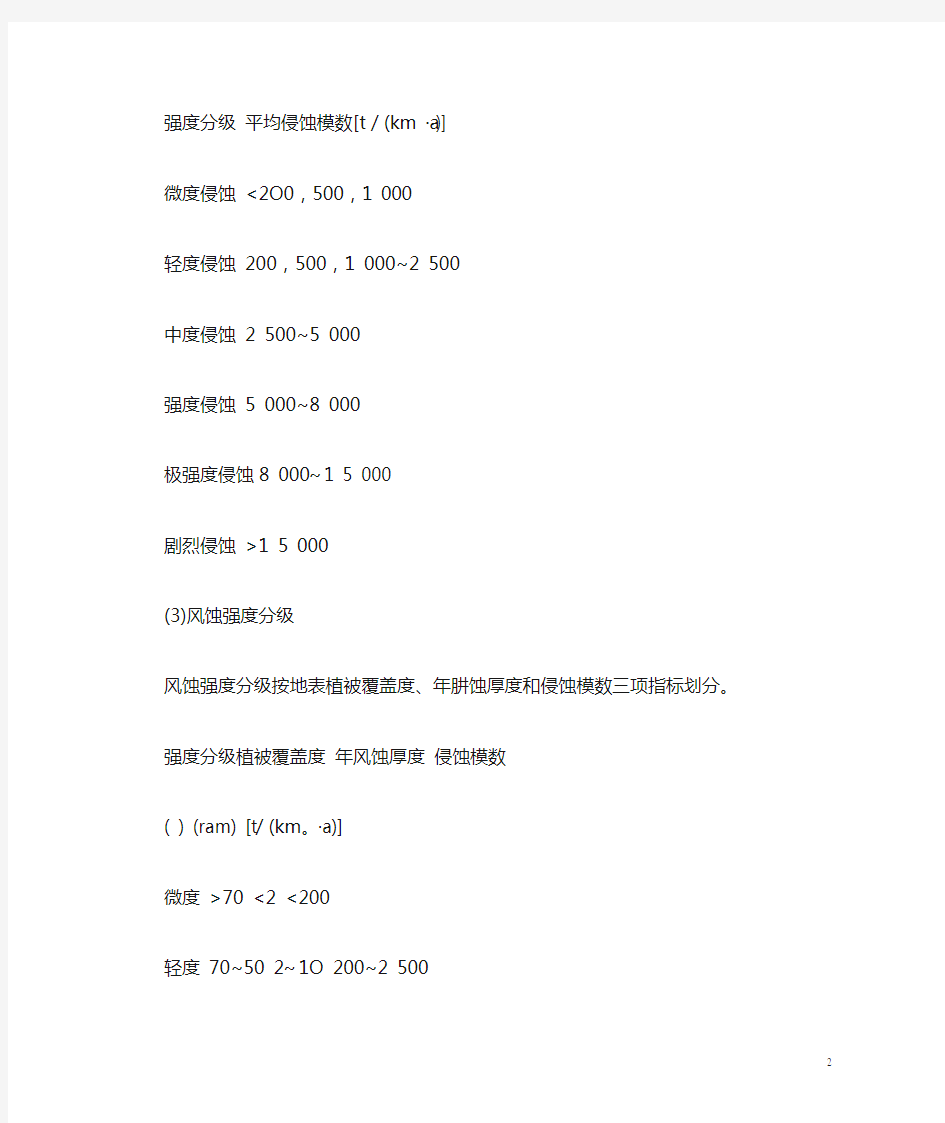

(2)水力侵蚀强度分级

强度分级平均侵蚀模数[t/(km ·a)]

微度侵蚀<2O0,500,1 000

轻度侵蚀200,500,1 000~2 500

中度侵蚀2 500~5 000

强度侵蚀5 000~8 000

极强度侵蚀8 000~1 5 000

剧烈侵蚀>1 5 000

(3)风蚀强度分级

风蚀强度分级按地表植被覆盖度、年肼蚀厚度和侵蚀模数三项指标划分。

强度分级植被覆盖度年风蚀厚度侵蚀模数

( ) (ram) [t/(km。·a)]

微度>70 <2 <200

轻度70~50 2~1O 200~2 500

中度5O~30 1O~25 2 5OO~5 000

强度3O~10 25~50 5 000~8 000

极强度<10 50~100 8 000~15000

剧烈<1O >100 >1 5 000

除此外,还有面蚀、沟蚀、重力侵蚀等分级标

准,此处不一一赘述。

“水”和“土”是水土流失的两个漉失主体,水土流失归根结底是土地表屡的侵蚀和水的流失。而评价水土流失程度的量化指标,即水土流失强度分级标准应同时包括两个流失主体的强度指标。我国目前采用的土壤侵蚀强度分级标准做为水土流失强度分级标准,不仅混淆丁水土流失与土壤侵蚀这两个不同的概念,而且也是片面的、不准确的和不严肃的,有必要进行修改和完善笔者认为:水土流失强度分级标准应该体现同时含有两个流失主体的强度分级标准,缺一不可。

我国一些人习惯上将水土流失称为土壤侵蚀,把二者等同起来,混淆了这两个截然不同的概念,为准确理解和认识水土流失的含义造成了混乱。因此,有必要弄清它们的区别和联系。水土流失的定义笔者在前面已阐述过了,那么什么是土壤侵蚀呢?土壤侵蚀是指在水力、风力、冻融、重力以及其它外营力作用下土壤、土壤母质及其它地面组成物质如岩屑、松散岩层等,被破坏、剥蚀、运转、沉积的过程。很显然,水土流失和土壤侵蚀是完垒不同的两个概念,它们的区别不仅表现在字面含义上的不同,更重要的区别在于侵蚀或流失的主体不。水土流失的流失主体包括“水”和“土”两个主体,而

土壤侵蚀仅指“土” 一个主体。同样水土流失同土壤侵蚀之闻也存在着不可分割的联系,土壤侵蚀是一种特定的水土流失形式,土壤侵蚀包括在其内。也可以说土壤侵蚀是狭义的水土流失。水土流失和土壤侵蚀可以做为相对独立的概念来使用,但决不可以将水土流失称为土壤侵蚀。

许多词汇和术语,随着时时的推移,人类文明程度、文化和科学技术的不断发展进步,人类的认识不断深化,其内涵在不断地外延、扩大、深化和演变,即广义化。广义化的词汇和术语与最初的本意已有了较大变化,甚至大相径庭。水土流失这个应用非常广泛的专业术语,随着水土保持事业的迅猛发展也广义化。因此,们应从广义的角度来认识理解它的内涵,如果仅从字面上咬文嚼字,或狭隘地理解它的含义,就会使人们误人死胡同而不能自拔,使本来非常明晰的概念变得复杂化。比如,对土壤侵蚀中“侵蚀” 的理解,不能仅从字面上理解为侵蚀破坏、侵蚀腐蚀,而应广义地理解为侵蚀破坏、剥离、转移、流失等,也就是说土壤侵蚀就是土壤流失。比如,对水土流失一词中的土”不能仅仅指生长植物的土壤,还应包括土壤母质、岩屑等地面其它组成物质和各种养分物质。再比如,对于引起水土流失的外力除了水力、风力、重力、温度等自然力外.人类的不台理的生产活动如开、修路、毁林开荒等行为,改变原地形地貌,损坏了地表植被,造成了新的水土流失或加剧了水土流失,那么人类不台理的生产活动也应该称为是引起水土流失的外力。还有许多用广义论来认识水土流失内涵的例子,在这里就不一一列举了。

我国水土流失强度分类分级标准,实际上是用土壤侵蚀强度分类分级标准来代替的,即依照中华人民共和国行业标准《土壤侵蚀分类分级标准》(SL土壤侵蚀的因素:

190—96),对我国土壤侵蚀类型区划、土壤侵蚀强

度、侵蚀土壤程度分级等做了规定。

2.1.1 全国土壤侵蚀类型区划

按土壤侵蚀的外营力不同种类将全国土壤侵蚀

区划分为三个一级区,根据地质、地貌、土壤等形

态又在三个一级区划的基础上分为九个二级区。区

划的类型区为:

(1)水力侵蚀为主的类型区。包括五个二级区:

①西北黄土高原区(主要在黄河上中游),②东北黑

土区(低山丘陵区和漫岗丘陵区,主要在松花江流

域),③北方土石山区(主要在淮河流域以北及黄河

中下游),④南方红壤丘陵区(主要在长江中游及汉

水流域、洞庭湖水系、都阳湖水系、珠江中下游及

江苏、浙江等沿海侵蚀区),⑤西南土石山区(主要

在长江上中游及珠江上游)。

(2)风力侵蚀为主的类型区。包括两个二级区:

①三北戈壁沙漠及沙地风抄区(包括青海、新疆、甘

肃、宁夏、内蒙古、陕西、黑龙江等省区的抄漠戈

壁和沙地),②沿海环潮滨海平原风沙区(主要在山

东黄泛平原、都阳湖滨湖沙山及福建、海南滨海区)。

(3)冻融侵蚀为主的类型区。包括两个二级区:

①北方冻融土侵蚀区(主要在东北大兴安蛉山地及

新疆的天山山地),②青藏高原冰川侵蚀区(在青藏

高原和高山雪线以上)。

2.1.2 土壤侵蚀强度分级

(1)土壤侵蚀容许量标准

土壤侵蚀容许量是指在长时期内能保持土壤肥力和维持土地生产力基本稳定的最大土壤流失量。

因为我国地域辽阔,自然条件千差万别,各地区的成土速度也不相同,该标准规定了我国主要侵蚀类型区的土壤容许流失量:

侵蚀类型区土壤容许流失量

Et/(km ·a)]

西北黄土高原区 1 ooo

东北黑土区200

北方土石山区200

南方红壤丘陵区500

西南土石山区500

(2)水力侵蚀强度分级

强度分级平均侵蚀模数[t/(km ·a)]

微度侵蚀<2O0,500,1 000

轻度侵蚀200,500,1 000~2 500

中度侵蚀2 500~5 000

强度侵蚀5 000~8 000

极强度侵蚀8 000~1 5 000

剧烈侵蚀>1 5 000

(3)风蚀强度分级

风蚀强度分级按地表植被覆盖度、年肼蚀厚度和侵蚀模数三项指标划分。

强度分级植被覆盖度年风蚀厚度侵蚀模数

( ) (ram) [t/(km。·a)]

微度>70 <2 <200

轻度70~50 2~1O 200~2 500

中度5O~30 1O~25 2 5OO~5 000

强度3O~10 25~50 5 000~8 000

极强度<10 50~100 8 000~15000

剧烈<1O >100 >1 5 000

除此外,还有面蚀、沟蚀、重力侵蚀等分级标

准,此处不一一赘述。

水土流失强度标准是反映水土流失程度的量化指标,在确定了水和土的容许流失量标准后结合我国各地域的不同自然条件,把水土流失强度级别仍定为六个级别,即微度、轻度、中度、强度、极强度和剧烈,并相应确定各级别的水、土流失模数。笔者认为,我国目前所使用的水土流失强度分级标准,只是确定了土流失强度级别和对应级别的土壤流失模数,单独做为水土流失强度之一的土壤流失强度分级标准是可行的,但必须将土壤侵蚀模数改名为土壤流失模数。同时,还应新增加对应于水土流失强度级别、反映水流失程度的水的流失模数。这样修改后的水土流失程度分级标准,便是一个完整的、全面客观反映水土流失程度且便于实际操作运用的

强度分级标准体系。

地形因子:包括海拔高度、坡向、地形、坡位、坡度和小地形等;

土壤因子:包括土壤种类、土层厚度、腐殖质层厚度及含量,土壤水分含量及肥力、质地、结构及石砾含量、酸碱度、盐碱含量,土壤侵蚀或沙化程度,基岩和成土母质的种类与性质等;

水文因子:包括地下水位深度及季节变化,地下水矿化程度及其盐分组成、土地被淹没的可能性等;

生物因子:主要包括植物群落名称、组成、盖成、年龄、高度、分布及其生长情况,森林植物的病虫害情况等;

除此之外,还有人为活动等因子。

土壤侵蚀强度分级标准表(SL190-96) 注:本表流失厚度系按土壤容重1.35g/cm3折算,各地可按当地土壤容重计算之。 土壤侵蚀程度分级指标* * 注:在判别侵蚀程度时,根据风险最小原则,应将该评价单元判别为较高级别的侵蚀程度。 风蚀强度分级表*

* 注:在判别侵蚀程度时,根据风险最小原则,应将该评价单元判别为较高级别的侵蚀程度。 风蚀沙漠化程度分级指标* 土壤盐渍化分级指标 石漠化程度评价表

降水酸度(酸雨)分级标准 换算H+浓度后,再以雨量加权求其平均值,得到pH年均值。以氢离子浓度来划分降水酸度等级。 土壤侵蚀敏感性影响的分级 各因素权重确定专家调查表

重要性为比较重要时,Xi为1;当因子i对土壤侵蚀重要性为明显重要时,Xi为3;当因子i对土壤侵蚀重要性为绝对重要时,Xi为5。 沙漠化敏感性分级指标 临界水位深度 应用地下水临界深度(即在一年中蒸发最强烈季节不致引起土壤表层开始积盐的最浅地下水埋藏深度),划分敏感与不敏感地区。 盐渍化敏感性评价

石漠化敏感性评价指标 生态系统对酸沉降的相对敏感性分级指标 间接影响的相对敏感性,即酸雨的间接影响使生态系统的结构和功能改变的相对难易程度,它主要依赖于与生态系统的结构和功能变化有关的土壤物理化学特性,与地区的气候、土壤、母质、植被及土地利用方式等自然条件都有关系。生态系统的敏感性特征可由生态系统的气候特性、土壤特性、地质特性以及植被与土地利用特性来综合描述。本标准选用周修萍建立的等权指标体系,该体系反映了亚热带生态系统的特点,对我国酸雨区基本适用。 2、P为降水量,PE为最大可蒸发量。 3、A组岩石:花岗岩、正长岩、花岗片麻岩(及其变质岩)和其他硅质岩、粗砂岩、正石英砾岩、去钙砂岩、某些第四纪砂/漂积物;B组岩石:砂岩、页岩、碎屑岩、高度变质长英岩到中性火成岩、不含游离碳酸盐的钙硅片麻岩、含游离碳酸盐的沉积岩、煤系、弱钙质岩、轻度中性盐到超基性火山岩、玻璃体火山岩、基性和超基性岩石、石灰砂岩、多数湖相漂积沉积物、泥石岩、灰泥岩、含大量化石的沉积物(及其同质变质地层)、石灰岩、白云石。 4、A组土壤:砖红壤、褐色砖红壤、黄棕壤(黄褐土)、暗棕壤、暗色草甸土、红壤、黄壤、黄红壤、褐红壤、棕红壤;B组土壤:褐土、棕壤、草甸土、灰色草甸土、棕色针叶林土、沼泽土、

剧毒化学品: 剧毒化学品是指,按照国务院安全生产监督管理部门会同国务院公安、环保、卫生、质检、交通部门确定并公布的剧毒化学品目录中的化学品。一般是具有剧烈毒性危害的化学品,包括人工合成的化学品及其混合物和天然毒素,还包括具有急性毒性易造成公共安全危害的化学品。 释义: 根据2005年5月公安部公布的《剧毒化学品购买和公路运输许可证件管理办法》,“除个人购买农药、灭鼠药、灭虫药以外,在中华人民共和国境内购买和通过公路运输剧毒化学品的,应当遵守本办法。 本办法所称剧毒化学品,按照国务院安全生产监督管理部门会同国务院公安、环保、卫生、质检、交通部门确定并公布的剧毒化学品目录执行。”“国家对购买和通过公路运输剧毒化学品行为实行许可管理制度。购买和通过公路运输剧毒化学品,应当依照本办法申请取得《剧毒化学品购买凭证》《剧毒化学品准购证》和《剧毒化学品公路运输通行证》。未取得上述许可证件,任何单位和个人不得购买、通过公路运输剧毒化学品。 任何单位或者个人不得伪造、变造、买卖、出借或者以其他方式转让《剧毒化学品购买凭证》《剧毒化学品准购证》和《剧毒化学品公路运输通行证》,不得使用作废的上述许可证件。”

土壤侵蚀区划: 土壤侵蚀区划,亦称水土流失分区。是指根据土壤侵蚀成因、类型、强度及其影响因素的相似性和差异性,对某一地区进行的地域划分。土壤侵蚀区划反映土壤侵蚀的地域分异规律,为不同地区的侵蚀类型指出治理途径、方向和应采取的水土保持措施以及实施步骤,并为水土保持规划和分区治理提供科学依据。2008年颁布的《土壤侵蚀分类分级标准》中,全国分为水力、风力、冻融3个一级侵蚀类型区。其中,水力侵蚀类型区包括西北黄土高原区、东北黑土区、北方土石山区、南方红壤丘陵区和西南土石山区5个二级类型区;风力侵蚀类型区分为“三北”戈壁沙漠及沙地风沙区、沿河环湖滨海平原风沙区2个二级类型区;冻融侵蚀类型区分为北方冻融侵蚀区、青藏高原冰川冻土侵蚀区2个二级类型区。各大流域、各省(自治区、直辖市)可在全国二级分区的基础上再细分为三级类型区和亚区。 根据土壤侵蚀的成因、类型、强度等在一定的区域内相似性和区域间的差异性所做出的低于划分。土壤侵蚀区划反映土壤侵蚀的地域分异规律,为不同地区的侵蚀指出治理途径、方向和应采取的水土保持措施及其实施步骤,为水土保持规划和分区治理提供科学依据。 土壤侵蚀区划的基本内容为:拟定区划原则和分级系统;研究并查明各级分区的界限,编制土壤侵蚀区划图;按土壤侵蚀区域特征,探讨土壤侵蚀分区治理途径和关键性的水土保持措施;编写侵蚀区划报告。

土壤呼吸强度的测定 土壤空气的变化过程主要是氧的消耗和二氧化碳的累积。土壤空气中二氧化碳浓度大,对作物根系是不利的,若排出二氧化碳,不仅可消除其不利影响,而且可促进作物光合作用。因此,反映土壤排出二氧化碳能力的土壤呼吸强度是—个重要的土壤性质。 土壤中的生物活动,包括根系呼吸及微生物活动,是产生二氧化碳的主要来源,因此测定土壤呼吸强度还可反映土壤中生物活性,作为土壤肥力的一项指标。 (一)测定原理 用Na0H吸收土壤呼吸放出的CO2,生成Na2CO3: 2Na0H+C02——→Na2CO3+H20 (1) 先以酚酞作指示剂,用HCl滴定,中和剩余的Na0H,并使(1)式生成的Na2CO3转变为NaHCO3: Na0H + HCl——→NaCl+H20 (2) Na2CO3+ HCl——→NaHCO3十NaCl (3) 再以甲基橙作指示剂,用HCl滴定,这时所有的NaHC03均变为NaCl: NaHCO3+ HCl——→ NaCl+H20+CO2 (4) 从(3)、(4)式可见,用甲基橙作指示剂时所消耗HCl量的2倍,即为中和Na2CO3的用量,从而可计算出吸收CO2的数量。 (二)测定方法 方法(一) 1、称取相当于干土重20克的新鲜土样,置于150毫升烧杯或铝盒中(也可用容重圈采取原状土); 2、准确吸取2molL-1NaOH l0毫升于另一150毫升烧杯中; 3、将两只烧杯同时放入无干燥剂的干燥器中,加盖密闭,放置1—2天; 4、取出盛Na0H的烧杯,洗入250毫升容量瓶中,稀释至刻度; 5、吸取稀释液25毫升,加酚酞1滴,用标准0.05molL-1HCl滴定至无色,再加甲基橙1滴,继续用0.05 molL-1 HCl滴定至溶液由橙黄色变为桔红色,记录后者所用HCl的毫升数(或用溴酚兰代替甲基橙,滴定颜色由兰变黄); 6、再在另一干燥器中,只放NaOH,不放土壤,用同法测定,作为空白。 7、计算:

2.1.2 土壤侵蚀强度分级 (1)土壤侵蚀容许量标准 土壤侵蚀容许量是指在长时期内能保持土壤肥力和维持土地生产力基本稳定的最大土壤流失量。 因为我国地域辽阔,自然条件千差万别,各地区的成土速度也不相同,该标准规定了我国主要侵蚀类型区的土壤容许流失量: 侵蚀类型区土壤容许流失量 Et/(km ·a)] 西北黄土高原区1 ooo 东北黑土区200 北方土石山区200 南方红壤丘陵区500 西南土石山区500 (2)水力侵蚀强度分级 强度分级平均侵蚀模数[t/(km ·a)] 微度侵蚀<2O0,500,1 000 轻度侵蚀200,500,1 000~2 500 中度侵蚀2 500~5 000 强度侵蚀5 000~8 000 极强度侵蚀8 000~1 5 000 剧烈侵蚀>1 5 000 (3)风蚀强度分级 风蚀强度分级按地表植被覆盖度、年肼蚀厚度和侵蚀模数三项指标划分。 强度分级植被覆盖度年风蚀厚度侵蚀模数 ( ) (ram) [t/(km。·a)] 微度>70 <2 <200 轻度70~50 2~1O 200~2 500 中度5O~30 1O~25 2 5OO~5 000 强度3O~10 25~50 5 000~8 000 极强度<10 50~100 8 000~15000 剧烈<1O >100 >1 5 000 除此外,还有面蚀、沟蚀、重力侵蚀等分级标 准,此处不一一赘述。 土壤侵蚀强度划分标准: “水”和“土”是水土流失的两个漉失主体,水土流失归根结底是土地表屡的侵蚀和水的流失。而评价水土流失程度的量化指标,即水土流失强度分级标准应同时包括两个流失主体的强度指标。我国目前采用的土壤侵蚀强度分级标准做为水土流失强度分级标准,不仅混淆丁水土

土壤侵蚀分类分级标准(一)新规范和审查要点对此部分的要求 1、水土流失预测的基础 2、预测范围及单元 3、水土流失预测时段 4、水土流失预测的内容和方法 (1)水土流失预测的内容(建设期) ①扰动地表面积 ②永久弃渣量 ③损坏水土保持设施的数量 ④项目建设造成的水土流失总量 ⑤项目建设造成的水土流失新增量 ⑥水土流失危害预测 (2)水土流失预测的内容(运行期) ①运行期年排渣量和服务期总的弃渣量 ②弃渣场容量的复核

(3)水土流失预测主要方法 5、土壤侵蚀模数的确定 6、水土流失危害分析 7、预测结论及综合分析 (二)经常出现的问题 1、预测时段有误 (1)建设期概念不清,未将自然恢复期纳入建设期。 (2)同一点型工程各防治分区的自然恢复期长度不同。 (3)对所有单项工程都计列了施工准备期。 (4)对最不利条件理解有误,根据自己设定的雨季施工时段按占雨季长度的比例计算,对设定非雨季施工时段按占全年的比例计算等。 2、有的将“植被”作为主要影响因子,而不是将“林草覆盖率”作为主要影响因子。 3、对类比工程部说明资料取得的条件、时间,也不说明修正的原因、修正系数、甚至不进行修正,还有直接引用已批准方案取用值。 4、对超过半年的临时堆土未进行水土流失的预测。

5、有的单位错误地按《土壤侵蚀分类分级标准》的侵蚀强度等级反推扰动后的土壤侵蚀模数。 6、预测公式不准。 7、有的单位仍用流弃比进行临时堆土的预测。 8、预测结果的分析不完整,未完全说明扰动地表面积、损坏水土保持设施面积、总的弃渣量、建设期的水土流失总量和新增量。未按照各分区的预测结果说明主要流失区域、防治措施布设和水土保持监测的重点。 根据最新的《中华人民共和国水土保持法》第二十五条,在山区、丘陵区、风沙区以及水土保持规划确定的容易发生水土流失的其他区域开办可能造成水土流失的生产建设项目,生产建设单位应当编制水土保持方案,报县级以上人民政府水行政主管部门审批,并按照经批准的水土保持方案,采取水土流失预防和治理措施。没有能力编制水土保持方案的,应当委托具备相应技术条件的机构编制。

第24卷第3期 2004年3月生 态 学 报ACT A ECOLOGICA SINICA V ol.24,N o.3M ar.,2004 森林土壤呼吸及其对全球变化的响应 杨玉盛1,董 彬2,谢锦升2,陈光水1,高 人1,李 灵2,王小国2,郭剑芬 2 (1.福建师范大学地理科学学院,福建福州 350007;2.福建农林大学林学院,福建南平 353001)基金项目:高等学校优秀青年教师教学科研奖励计划资助项目;福建省重大基础研究资助项目(2000F004)收稿日期:2003-11-20;修订日期:2004-02-15 作者简介:杨玉盛(1964~),男,福建仙游人,博士,教授,主要从事亚热带常绿阔叶林C 、N 等元素循环的研究。E-mail:ffcyys@pub lic.np https://www.doczj.com/doc/319443475.html, Foundation item :T he T eaching an d Res earch Aw ard Prog ram for M OE P.R. C.(TRAPOYT )and th e Key Basic Res earch Project of Fujian Province (No.2000F004) Received date :2003-11-20;Accepted date :2004-03-15 Biography :YANG Yu -S heng,Ph.D.Profes sor,rincipally engaged in study on C an d N cycling in sub tropical evergreen br oad-leaved fores ts.E-mail :ffcyys @public .npptt .fj .cn 摘要:森林土壤呼吸是全球碳循环的重要流通途径之一,其动态变化将直接影响全球C 平衡。森林土壤呼吸由自养呼吸和异养呼吸组成,不同森林类型、测定季节和测定方法等直接影响其所占比例。土壤温度和湿度是影响森林土壤呼吸的最主要因素,共同解释了森林土壤呼吸变化的大部分。因树种组成、生产力和枯落物数量等不同而使不同森林类型土壤呼吸速率表现出明显差异。采伐对森林土壤呼吸的影响结果有增加、降低或无影响,因采伐方式、森林类型、采伐迹地上植被恢复进程和气候条件等而异。火烧一般导致土壤呼吸速率降低。因肥料种类、施用剂量和立地条件不同,施肥对森林土壤呼吸的影响出现增加、降低或无影响等不同结果。大气CO 2浓度升高和升温均可促进森林土壤呼吸。N 沉降有可能刺激了土壤呼吸,而酸沉降则可能降低了土壤呼吸。臭氧浓度和U V -B 辐射强度亦会在一定程度上影响森林土壤呼吸。但目前全球变化对森林土壤呼吸的综合影响尚不清楚,深入探讨森林土壤呼吸的调控因素及其对全球变化和营林措施的响应等仍是今后努力的主要方向。 关键词:森林土壤呼吸;全球变化;碳循环;影响因素 Soil respiration of forest ecosystems and its respondence to global change YANG Yu -Sheng 1,DONG Bin 2,XIE Jin -Sheng 2,CHEN Guang -Shui 1,GAO Ren 1,LI Ling 2,WAN G Xiao-Guo 2,GU O Jian-Fen 2 (1.College of Geogr ap hy S cience ,Fuj ian N or mal Unive rsity ,F uz hou 350007,China ; 2.College of Forestry ,Fuj ian A gr icultur e and F or estry Univ ersity ,N anp ing 353001,China ).Acta Ecologica Sinica ,2004,24(3):583~591. Abstract :Soil r espir ation in for est ecosystems is o ne of the major pat hway s of C flux in the g lo bal C cy cle,seco nd only t o the gr o ss prim ary pr oductivity ,a nd is markablely a ffect ed by the global chang e .T he rev iew summar ized t he im po rta nt r ole of for est soil r espir ation in g lo bal car bo n cy cle ,its components ,its co ntro lling factor s ,and its r esponse to the global chang e . Fo r est so il r espirat ion is the sum of heter otr ophic (micr obes ,so il fauna )and a uto tr ophic (r oo t )r espir atio n .T he contr ibutio n o f each g r oup needs to be under st oo d to evaluate the implicatio ns o f env ir onmental chang es o n so il car bon cycling and car bon sequestrat ion .T here is a larg e var iation in t he r elat ive contr ibutio ns of auto tr ophic and heter ot ro phic r espir ation to to tal so il CO 2efflux ,and t he est imated contr ibutio ns fr om ro ot respir atio n rang e fro m 10%to as hig h as 90%.Some o f this var iat ion may co me fr om differ ences in methodolog y a nd fro m differences in for est and so il types .T he cr itical facto rs influencing for est so il r espirat ion include soil temperatur e ,soil moistur e ,for est t ypes (subst rate qualit y ,net eco system pro ductiv ity ,t he r elat ive allocatio n o f N PP abo ve -and below g ro und )and for est management (land -use and /or dist ur bance reg imes ,fert ilizatio n ).T he temperat ur e effect is alw ay s described as an ex ponent ial function .T he effect o f soil mo isture ,in contr ast,has been descr ibed by numer ous equations including linear ,log arithmic,quadr atic,and parabo lic functio ns.Soil respir atio n is frequent ly max imized when soil is at an inter mediate w ater co ntent.So il temperatur e and so il humidity t og ether ex plain a larg e par t of var iat ions in so il r espirat ion.F or est types m ay affect so il r espirat ion by influencing the soil micr oclimate and str uctur e,the quant ity and quality of substr ate,and the o ver all ra te o f ro ot r espiration.A t the global scale,soil

第28卷第12期2008年12月生态学报ACT A ECOLOGI CA SI N I CA Vol .28,No .12Dec .,2008 基金项目:中国科学院西部行动计划资助项目(KZCX22XB2202);国家自然科学基金资助项目(No .40701181);国家“十一五”科技支撑计划资助项目(2006BAC01A15);领域前沿创新资助项目(No .C I B 220072LY QY 202);茂县生态站资助项目 收稿日期:2008209218;修订日期:2008212203 作者简介:庞学勇(1974~),男,四川巴中人,博士生,主要从事土壤生态与恢复生态学研究.E 2mail:pangxy@cib .ac .cn 3通讯作者Corres ponding author .E 2mail:baowk@cib .ac .cn Founda ti on ite m :The p r oject was financially supported by the CAS acti on 2p lan f orW est Devel opment (No .KZCX22XB2202),nati onal natural science fundati on of china (No .40701181),key p r ojects in the nati onal science &technol ogy p illar p r ogram in the eleventh five 2year p lan (2006BAC01A15),the talent p lan of the CAS (No .C I B 220072LY QY 202)and Maoxian ecol ogical stati on,Chengdu I nstitute of B i ol ogy,CAS . Rece i ved da te:2008209218;Accepted da te:2008212203 B i ography:P ANG Xue 2Yong,Ph .D.candidate,mainly engaged in s oil ecol ogy and rest orati on ecol ogy .E 2mail:pangxy@cib .ac .cn 避灾露营对城市公共绿地土壤呼吸的短期影响 庞学勇1,2,丁建林1,吴福忠1,2,王红梅1,2,吴 宁1,包维楷1,3 (1中国科学院成都生物研究所成都 610041;2中国科学院研究生院北京 100039) 摘要:2008年5月12日四川汶川发生里氏8.0级大地震后,城市居民大规模在公共绿地上露宿避灾,而这些强人为干扰活动对绿地植被和土壤影响的科学研究却十分少。选择不同时间露营点和出入帐棚必经的践踏区域,测量土壤CO 2通量的变化及相关环境因子(空气温湿度、土壤容重、孔隙度和微生物生物量等)。结果发现土壤C O 2通量明显地受露营和人为践踏的影响,露营和人为践踏区土壤CO 2通量明显地低于对照区。随着露营的增加,土壤C O 2通量呈现先降低(大约10d 后)后略有增加(大约20d 后),后期又下降的趋势(大约25d 后)。在露营区,土壤紧实和遮荫是土壤CO 2通量减少的两个主要过程,在早期,严重遮荫后引起根系呼吸下降是主要过程,而在后期,随着人入睡帐棚次数的增加,土壤紧实是控制土壤CO 2通量的主要过程;而在践踏区,踩踏引起土壤紧实是土壤呼吸下降的主要原因。因此地震露营避灾后退化草坪恢复的一个关键措施是松土改善土壤的物理状况。 关键词:5.12汶川大地震;土壤呼吸;土壤CO 2通量;公共绿地;踩踏;露营 文章编号:100020933(2008)1225884208 中图分类号:Q945,Q948 文献标识码:A The short 2term effect of f i eld cam p i n g on so il CO 2efflux i n urban gra ssl and P ANG Xue 2Yong 1,2,D ING J ian 2L in 1,WU Fu 2Zhong 1,2,WANG Hong 2Mei 1,2,WU N ing 1,BAO W ei 2Kai 1,3 1Chengdu Institute of B iology,Chinese Acade m y of Sciences,Chengdu 610041,China 2Graduate School of Chinese Acade m y of Sciences,B eijing 100039,China A cta Ecologica S in ica,2008,28(12):5884~5891.Abstract:On 12May,2008,a great sized earthquake of magnitude M s =8.0occurred in W enchuan County,Sichuan Province,southwest China .Many residents established a great of tents on all urban public and residential greenbelt for searching safe sites .However,there are few reports about the effect of these activities on s oil and vegetation .W e deter m ined s oil CO 2efflux and relative environmental factors (i .e .,bulk density,porosity,air temperature and hum idity,and m icrobial bi omass )in the field camp ing sites of different established ti m e and tramp le area .Soil CO 2efflux was significantly affected by field camp ing and tramp le .Soil CO 2efflux was significantly l ower in the different field camp ing sites and tramp le area than in CK treat m ent .Soil CO 2efflux decreased firstly (after about 10days ),then increased little (after about 20days )and again decreased (after 25days )foll owing field car mp ing ti m e increasing .Soil compaction and shade was t wo main p r ocesses contr olling s oil CO 2efflux in field camp ing sites .In early periods,shade that caused r oot res p iration decline was main p rocess .W ith the increase of extent of co mpacti on,s oil physical p r operties were main factors .

土壤侵蚀强度划分标准 “水”和“土”是水土流失的两个漉失主体,水土流失归根结底是土地表屡的侵蚀和水的流失。而评价水土流失程度的量化指标,即水土流失强度分级标准应同时包括两个流失主体的强度指标。我国目前采用的土壤侵蚀强度分级标准做为水土流失强度分级标准,不仅混淆丁水土流失与土壤侵蚀这两个不同的概念,而且也是片面的、不准确的和不严肃的,有必要进行修改和完善笔者认为:水土流失强度分级标准应该体现同时含有两个流失主体的强度分级标准,缺一不可。 我国一些人习惯上将水土流失称为土壤侵蚀,把二者等同起来,混淆了这两个截然不同的概念,为准确理解和认识水土流失的含义造成了混乱。因此,有必要弄清它们的区别和联系。水土流失的定义笔者在前面已阐述过了,那么什么是土壤侵蚀呢?土壤侵蚀是指在水力、风力、冻融、重力以及其它外营力作用下土壤、土壤母质及其它地面组成物质如岩屑、松散岩层等,被破坏、剥蚀、运转、沉积的过程。 很显然,水土流失和土壤侵蚀是完垒不同的两个概念,它们的区别不仅表现在字面含义上的不同,更重要的区别在于侵蚀或流失的主体不。水土流失的流失主体包括“水”和“土”两个主体,而土壤侵蚀仅指“土”一个主体。同样水土流失同土壤侵蚀之闻也存在着不可分割的联系,土壤侵蚀是一种特定的水土流失形式,土壤侵蚀包括在其内。也可以说土壤侵蚀是狭义的水土流失。水土流失和土壤侵蚀可以做为相对独立的概念来使用,但决不可以将水土流失称为土壤侵蚀。

许多词汇和术语,随着时时的推移,人类文明程度、文化和科学技术的不断发展进步,人类的认识不断深化,其内涵在不断地外延、扩大、深化和演变,即广义化。广义化的词汇和术语与最初的本意已有了较大变化,甚至大相径庭。水土流失这个应用非常广泛的专业术语,随着水土保持事业的迅猛发展也广义化。因此,们应从广义的角度来认识理解它的内涵,如果仅从字面上咬文嚼字,或狭隘地理解它的含义,就会使人们误人死胡同而不能自拔,使本来非常明晰的概念变得复杂化。比如,对土壤侵蚀中“侵蚀”的理解,不能仅从字面上理解为侵蚀破坏、侵蚀腐蚀,而应广义地理解为侵蚀破坏、剥离、转移、流失等,也就是说土壤侵蚀就是土壤流失。比如,对水土流失一词中的土”不能仅仅指生长植物的土壤,还应包括土壤母质、岩屑等地面其它组成物质和各种养分物质。再比如,对于引起水土流失的外力除了水力、风力、重力、温度等自然力外.人类的不台理的生产活动如开、修路、毁林开荒等行为,改变原地形地貌,损坏了地表植被,造成了新的水土流失或加剧了水土流失,那么人类不台理的生产活动也应该称为是引起水土流失的外力。还有许多用广义论来认识水土流失内涵的例子,在这里就不一一列举了。

(1)土壤侵蚀容许量标准 土壤侵蚀容许量是指在长时期内能保持土壤肥力和维持土地生产力基本稳定的最大土壤流失量。 因为我国地域辽阔,自然条件千差万别,各地区的成土速度也不相同,该标准规定了我国主要侵蚀类型区的土壤容许流失量: 侵蚀类型区土壤容许流失量 Et/(km ·a)] 西北黄土高原区 1 ooo 东北黑土区200 北方土石山区200 南方红壤丘陵区500 西南土石山区500 (2)水力侵蚀强度分级 强度分级平均侵蚀模数[t/(km ·a)] 微度侵蚀<2O0,500,1 000 轻度侵蚀200,500,1 000~2 500 中度侵蚀2 500~5 000 强度侵蚀5 000~8 000 极强度侵蚀8 000~1 5 000 剧烈侵蚀>1 5 000 (3)风蚀强度分级 风蚀强度分级按地表植被覆盖度、年肼蚀厚度和侵蚀模数三项指标划分。 强度分级植被覆盖度年风蚀厚度侵蚀模数 ( ) (ram) [t/(km。·a)] 微度>70 <2 <200 轻度70~50 2~1O 200~2 500 中度5O~30 1O~25 2 5OO~5 000 强度3O~10 25~50 5 000~8 000 极强度<10 50~100 8 000~15000 剧烈<1O >100 >1 5 000 除此外,还有面蚀、沟蚀、重力侵蚀等分级标 准,此处不一一赘述。

“水”和“土”是水土流失的两个漉失主体,水土流失归根结底是土地表屡的侵蚀和水的流失。而评价水土流失程度的量化指标,即水土流失强度分级标准应同时包括两个流失主体的强度指标。我国目前采用的土壤侵蚀强度分级标准做为水土流失强度分级标准,不仅混淆丁水土流失与土壤侵蚀这两个不同的概念,而且也是片面的、不准确的和不严肃的,有必要进行修改和完善笔者认为:水土流失强度分级标准应该体现同时含有两个流失主体的强度分级标准,缺一不可。 我国一些人习惯上将水土流失称为土壤侵蚀,把二者等同起来,混淆了这两个截然不同的概念,为准确理解和认识水土流失的含义造成了混乱。因此,有必要弄清它们的区别和联系。水土流失的定义笔者在前面已阐述过了,那么什么是土壤侵蚀呢?土壤侵蚀是指在水力、风力、冻融、重力以及其它外营力作用下土壤、土壤母质及其它地面组成物质如岩屑、松散岩层等,被破坏、剥蚀、运转、沉积的过程。很显然,水土流失和土壤侵蚀是完垒不同的两个概念,它们的区别不仅表现在字面含义上的不同,更重要的区别在于侵蚀或流失的主体不。水土流失的流失主体包括“水”和“土”两个主体,而 土壤侵蚀仅指“土” 一个主体。同样水土流失同土壤侵蚀之闻也存在着不可分割的联系,土壤侵蚀是一种特定的水土流失形式,土壤侵蚀包括在其内。也可以说土壤侵蚀是狭义的水土流失。水土流失和土壤侵蚀可以做为相对独立的概念来使用,但决不可以将水土流失称为土壤侵蚀。 许多词汇和术语,随着时时的推移,人类文明程度、文化和科学技术的不断发展进步,人类的认识不断深化,其内涵在不断地外延、扩大、深化和演变,即广义化。广义化的词汇和术语与最初的本意已有了较大变化,甚至大相径庭。水土流失这个应用非常广泛的专业术语,随着水土保持事业的迅猛发展也广义化。因此,们应从广义的角度来认识理解它的内涵,如果仅从字面上咬文嚼字,或狭隘地理解它的含义,就会使人们误人死胡同而不能自拔,使本来非常明晰的概念变得复杂化。比如,对土壤侵蚀中“侵蚀” 的理解,不能仅从字面上理解为侵蚀破坏、侵蚀腐蚀,而应广义地理解为侵蚀破坏、剥离、转移、流失等,也就是说土壤侵蚀就是土壤流失。比如,对水土流失一词中的土”不能仅仅指生长植物的土壤,还应包括土壤母质、岩屑等地面其它组成物质和各种养分物质。再比如,对于引起水土流失的外力除了水力、风力、重力、温度等自然力外.人类的不台理的生产活动如开、修路、毁林开荒等行为,改变原地形地貌,损坏了地表植被,造成了新的水土流失或加剧了水土流失,那么人类不台理的生产活动也应该称为是引起水土流失的外力。还有许多用广义论来认识水土流失内涵的例子,在这里就不一一列举了。 我国水土流失强度分类分级标准,实际上是用土壤侵蚀强度分类分级标准来代替的,即依照中华人民共和国行业标准《土壤侵蚀分类分级标准》(SL土壤侵蚀的因素: 190—96),对我国土壤侵蚀类型区划、土壤侵蚀强 度、侵蚀土壤程度分级等做了规定。 2.1.1 全国土壤侵蚀类型区划 按土壤侵蚀的外营力不同种类将全国土壤侵蚀

土壤侵蚀分类分级标准SL190-2007 中华人民共和国水利部 关于批准发布水利行业标准的公告 2008年第1号 中华人民共和国水利部批准《土壤侵蚀分类分级标准》(sl190-2007)等两项标准为水利行业标准,现予以公布。 2006年9月9日 序号标准 编号标准名称替代 标准号 发布日期实施日期 1SL 190-2007 土壤侵蚀分类分 级标准 SL 190-96 2008,01, 04 2008,04, 04 2SL 419-2007 水土保持试验规 程 SL 239-87 同上同上二○○八年一月四日 前言 根据水利部2002年批准的水利技术标准修定计划,按《水利技术标准编写规定》(SL 1-2002),对《土壤侵蚀分类分级标准》(sl190-96)进行了修订。 本标准共5章和2个附录。主要内容包括总则、术语、土壤侵蚀类型分区、土壤侵蚀强度分级、土壤侵蚀程度分级。 本次修订的主要内容有:

1、取消了原标准附录A中的表A1和表A 2、附录B中的B6和B8; 2、改变了原标准的用词和用于说明、重新整合了附录B的内容; 3、将原标准土壤侵蚀强度分级中的“强度”、“极强度”、分别改为“强烈”、“极强烈”,以免混淆概念。 本标准批准部门:中华人民共和国水利部 本标准主持机构:水利部水土保持司 本标准解释单位:水利部水土保持司 本标准主编单位:水利部水土保持司 水利部水土保持监测中心 本标准参编单位:黄河水利委员会 长江水利委员会 中国科学院南京土壤研究所 本标准出版、发行单位:中国水利水电出版社 本标准主要起草人:郭廷辅段巧甫华绍祖史德明徐传早佟伟力宁堆虎 鲁胜力秦百顺余剑如郭素彦张长印陈法扬史学正 李靖王莹冯伟常丹东王海燕苏仲仁张大全 丛佩娟李琦 本标准审查会议技术负责人:蔡强国 本标准体例格式审查人:窦以松

土地利用对崇明岛围垦区土壤有机碳库和土壤呼吸的 影响1 张容娟, 布乃顺, 崔军, 方长明 复旦大学生物多样性和生态工程教育部重点实验室,上海(200433) E-mail:cmfang@https://www.doczj.com/doc/319443475.html, 摘要:土地利用方式是影响农业土壤碳固持和温室气体减排的关键因子之一,而准确地评价土地利用变化的影响往往因土壤本底的不均一和土地利用历史多变而复杂化。为此,在崇明东滩湿地围垦区选取了本底均匀、利用历史简单的几种土地利用类型(水-旱轮作农田、人工林、鱼塘撂荒地),研究其土壤有机碳库和土壤呼吸的变化,及其与土壤环境间的关系,以期评价其各自的固碳和温室气体减排潜力。农田土壤的表层(20cm)有机碳和微生物生物量碳含量最高,分别为12.62 g.kg-1 和 225.34 mg.kg-1,包括苗圃栾树林、水杉林带以及桔园在内的人工林地次之,鱼塘撂荒地最低。土壤呼吸强度的顺序则为鱼塘撂荒地>农田>桔园>苗圃栾树林>水杉林带。农耕地在前作小麦收割种植水稻后,土壤CO2通量显著下降,不及旱作时的10%。除农田和撂荒地以外,土壤表层5 cm深处温度可以很好地解释土壤呼吸速率的变化,但在高温高湿季节呼吸速率较为离散。本研究表明:在有机质含量较低的土壤中,水-旱轮作可增加土壤有机碳的储量;受人类活动干扰较小的林地土壤,有机碳含量反而有可能低于农田土壤。在中国南方湿润亚热带地区,水旱轮作可较好地协调农业土壤的碳固持和释放过程的矛盾,可能具有相当大的农业减排潜力。 关键词:土地利用;土壤有机碳;土壤微生物量碳;土壤呼吸;农业减排 中图分类号:Q14 1 引言 土壤是最大的陆地碳库,其碳储量大约是大气碳库的3.3倍,生物碳库的4.5倍[1],而土壤呼吸是土壤碳库向大气输出的主要途径[2],土壤碳循环过程中的微小变化有可能导致土壤—大气间碳通量的巨大改变[3]。人类通过生产活动以各种方式改变着地表,如砍伐森林、农业耕作及放牧、城市化等等[4],给全球碳循环乃至全球气候带来了重要的影响。IPCC(政府间气候变化专门委员会)2007年气候变化第4次评估报告指出,土地利用变化形成的碳通量是仅次于化石燃料燃烧的排放通量,对地球大气CO2浓度变化的贡献约为25%[5]。 土地利用及其变化对土壤碳固持潜力和CO2排放通量具有极其重要的影响,然而由于土壤本底的不均匀性以及土地利用历史的不清晰给准确评价土地利用效应带来了很多困难和不确定性。位于长江入海口的崇明岛,是世界上最大的沉积岛,从20世纪中期开始至今,在崇明岛东滩地区已进行了多次大规模的围垦,开辟农田,进行水产养殖和农业种植[6,7],形成不同土壤年龄的围垦区。垦区土壤来自滩涂淤积的泥沙,本底较为均一,故处于同一围垦时期的土壤,土壤碳储量和呼吸通量的差异主要是由人类不同的土地利用方式所引起;又因土壤发育时间相对较短,土地利用历史简单清晰,是研究和评价土地利用方式对土壤碳循环的影响及农业减排措施的极为理想的场所。为此,在崇明东滩湿地围垦区选取了本底均匀、利用历史简单的几种土地利用类型,研究其土壤有机碳库和土壤呼吸的变化,探讨土地利用类型和方式对土壤碳库的影响,以评价土地利用在土壤生态系统维持和农业土壤在固碳和温室气体减排等方面的作用。 1本课题得到上海市科委重点项目(07JC14002);上海市“浦江计划”;教育部高等学校博士学科点专项科研基金资助。

土壤侵蚀强度分级标准 表 The document was finally revised on 2021

土壤侵蚀强度分级标准表(SL190-96) 注:本表流失厚度系按土壤容重cm3折算,各地可按当地土壤容重计算之。 土壤侵蚀程度分级指标* * 注:在判别侵蚀程度时,根据风险最小原则,应将该评价单元判别为较高级别的侵蚀程度。

风蚀强度分级表* * 注:在判别侵蚀程度时,根据风险最小原则,应将该评价单元判别为较高级别的侵蚀程度。 风蚀沙漠化程度分级指标* * 注:在判别侵蚀程度时,根据风险最小原则,应将该评价单元判别为较高级别的侵蚀程度。 土壤盐渍化分级指标

石漠化程度评价表 降水酸度(酸雨)分级标准 注:降水酸度是用降水pH值的年平均值表示。降水酸度的计算方法是,将一年中每次降水的pH值换算H+浓度后,再以雨量加权求其平均值,得到pH年均值。以氢离子浓度来划分降水酸度等级。 土壤侵蚀敏感性影响的分级

各因素权重确定专家调查表 注:Xi为影响因子i对土壤侵蚀的相对重要性,可通过专家调查方法得到。当因子i对土壤侵蚀重要性为比较重要时,Xi为1;当因子i对土壤侵蚀重要性为明显重要时,Xi为3;当因子i对土壤侵蚀重要性为绝对重要时,Xi为5。 沙漠化敏感性分级指标 临界水位深度

注:土地盐渍化敏感性是指旱地灌溉土壤发生盐渍化的可能性。在盐渍化敏感性评价中,首先应用地下水临界深度(即在一年中蒸发最强烈季节不致引起土壤表层开始积盐的最浅地下水埋藏深度),划分敏感与不敏感地区。 盐渍化敏感性评价 注:运用蒸发量、降雨量、地下水矿化度与地形指标划分等级。 石漠化敏感性评价指标 注:石漠化敏感性主要根据其是否为喀斯特地形及其坡度与植被覆盖度来确定的。 生态系统对酸沉降的相对敏感性分级指标

土壤侵蚀强度分级标准表(SL190-96) 土壤侵蚀程度分级指标* *注:在判别侵蚀程度时,根据风险最小原则,应将该评价单元判别为较高级别得侵蚀程度 风蚀强度分级表* 注:在判别侵蚀程度时,根据风险最小原则,应将该评价单元判别为较高级别得侵蚀程度。 风蚀沙漠化程度分级指标*

*注:在判别侵蚀程度时,根据风险最小原则,应将该评价单元判别为较高级别得侵蚀程度。 土壤盐渍化分级指标 石漠化程度评价表

降水酸度(酸雨)分级标准 注:降水酸度就就是用降水pH值得年平均值表示。降水酸度得计算方法就就是,将一年中每次降水得pH值换算H+浓度后,再以雨量加权求其平均值,得到pH年均值。以氢离子浓度来划分降水酸度等级。 土壤侵蚀敏感性影响得分级 各因素权重确定专家调查表 注:Xi为影响因子i对土壤侵蚀得相对重要性,可通过专家调查方法得到。当因子i对土壤侵蚀重要性为比较重要时,Xi为1;当因子i对土壤侵蚀重要性为明显重要时,Xi为3;当因子i对土壤侵蚀重要性为绝对重要时,Xi为5。 沙漠化敏感性分级指标

临界水位深度 注:土地盐渍化敏感性就就是指旱地灌溉土壤发生盐渍化得可能性。在盐渍化敏感性评价中,首先应用地下水临界深度(即在一年中蒸发最强烈季节不致引起土壤表层开始积盐得最浅地下水埋藏深度),划分敏感与不敏感地区。 盐渍化敏感性评价 注:运用蒸发量、降雨量、地下水矿化度与地形指标划分等级。 石漠化敏感性评价指标 注:石漠化敏感性主要根据其就就是否为喀斯特地形及其坡度与植被覆盖度来确定得。 生态系统对酸沉降得相对敏感性分级指标

注:1、生态系统对酸雨得敏感性,就就是整个生态系统对酸雨得反应程度,就就是指生态系统对酸雨间接影响得相对敏感性,即酸雨得间接影响使生态系统得结构与功能改变得相对难易程度,它主要依赖于与生态系统得结构与功能变化有关得土壤物理化学特性,与地区得气候、土壤、母质、植被及土地利用方式等自然条件都有关系。生态系统得敏感性特征可由生态系统得气候特性、土壤特性、地质特性以及植被与土地利用特性来综合描述。本标准选用周修萍建立得等权指标体系,该体系反映了亚热带生态系统得特点,对我国酸雨区基本适用。 2、P为降水量,PE为最大可蒸发量。 3、A组岩石:花岗岩、正长岩、花岗片麻岩(及其变质岩)与其她硅质岩、粗砂岩、正石英砾岩、去钙砂岩、某些第四纪砂/漂积物;B组岩石:砂岩、页岩、碎屑岩、高度变质长英岩到中性火成岩、不含游离碳酸盐得钙硅片麻岩、含游离碳酸盐得沉积岩、煤系、弱钙质岩、轻度中性盐到超基性火山岩、玻璃体火山岩、基性与超基性岩石、石灰砂岩、多数湖相漂积沉积物、泥石岩、灰泥岩、含大量化石得沉积物(及其同质变质地层)、石灰岩、白云石。 4、A组土壤:砖红壤、褐色砖红壤、黄棕壤(黄褐土)、暗棕壤、暗色草甸土、红壤、黄壤、黄红壤、褐红壤、棕红壤;B组土壤:褐土、棕壤、草甸土、灰色草甸土、棕色针叶林土、沼泽土、白浆土、黑钙土、黑色土灰土、栗钙土、淡栗钙土、暗栗钙土、草甸碱土、棕钙土、灰钙土、淡棕钙土、灰漠土、灰棕漠土、棕漠土、草甸盐土、沼泽盐土、干旱盐土、砂姜黑土、草甸黑土。 生物多样性保护重要地区评价 生物多样性保护重要地区评价 性保护重要地区 生态系统水源涵养重要性分级表 注:区域生态系统水源涵养得生态重要性在于整个区域对评价地区水资源得依赖程度及洪水调节作用。可以根据评价地区在对区域城市流域所处得地理位置,以及对整个流域水资源得贡献来评价。