一、初中物理压力与压强问题

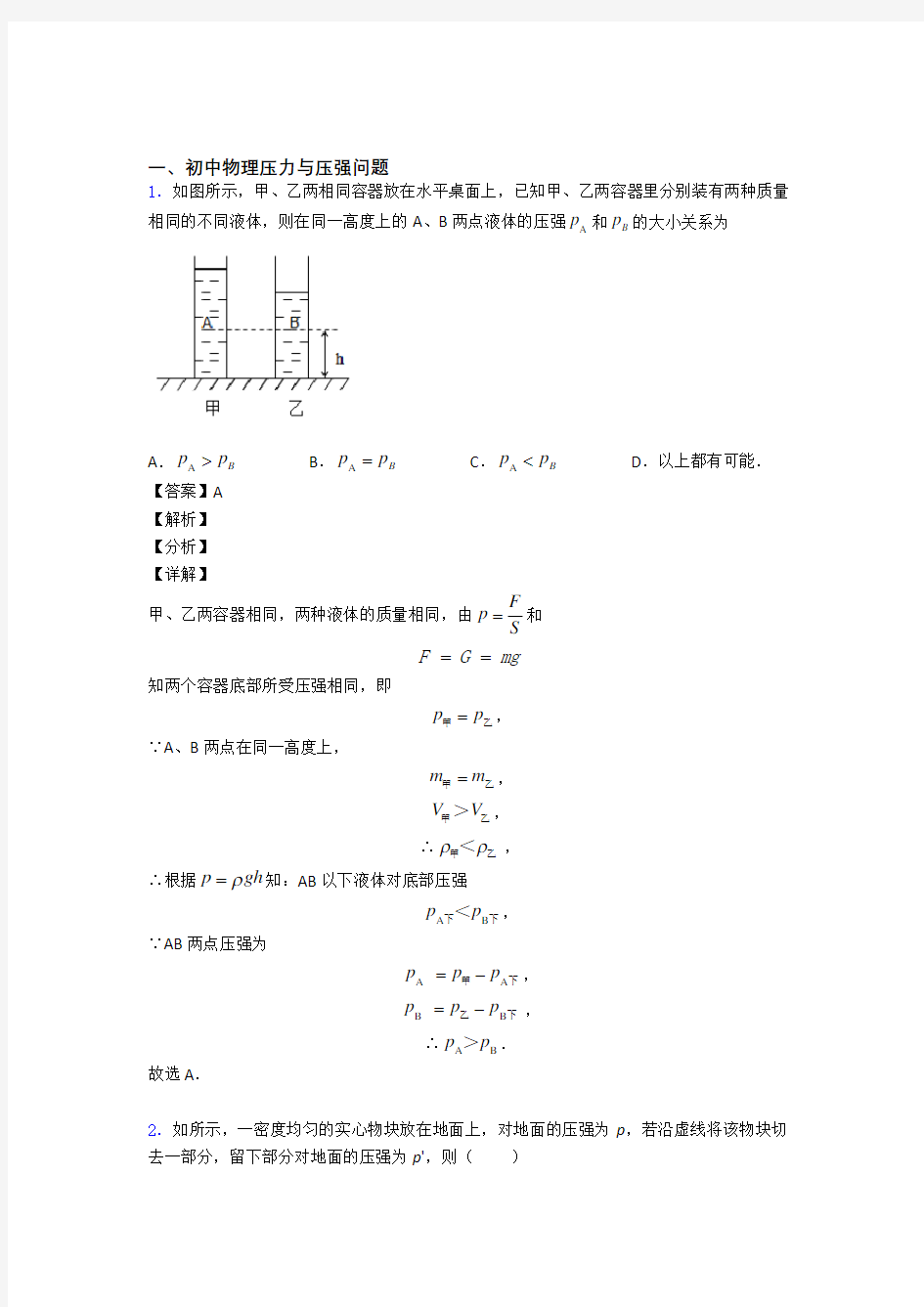

1.如图所示,甲、乙两相同容器放在水平桌面上,已知甲、乙两容器里分别装有两种质量相同的不同液体,则在同一高度上的A 、B 两点液体的压强A p 和B p 的大小关系为

A .A

B p p > B .A B p p =

C .A B p p <

D .以上都有可能.

【答案】A 【解析】 【分析】 【详解】

甲、乙两容器相同,两种液体的质量相同,由F p S

=

和 F G mg ==

知两个容器底部所受压强相同,即

p p =甲乙,

∵A 、B 两点在同一高度上,

m m =乙甲, V V 甲乙>,

∴ρρ甲乙< ,

∴根据p gh ρ=知:AB 以下液体对底部压强

A B p p 下下<,

∵AB 两点压强为

A A p p p =-甲下,

B B p p p =-乙下 ,

∴A B p p >.

故选A .

2.如所示,一密度均匀的实心物块放在地面上,对地面的压强为p ,若沿虚线将该物块切去一部分,留下部分对地面的压强为p ',则( )

A .p < p ' B

.p > p '

C .p = p '

D .无法判断

【答案】B 【解析】 【详解】

设原来物体的重力为G 原,梯形的下表面积为S 1;给原来的物体增加G 部分的物体,如图所示,成为规则物体,那么,整个物体对地面的压强为:

1111

G G G G G

p p S S S S +=

=+=+原原总 ; 沿虚线将该物块切去一部分,设此时剩余部分的重力为G ',梯形的下表面积为S 2,根据第一幅图的情况可知,质量和面积是等比例减小的,所以总压强是不变的。根据关系可知:

G G G G G

p p S S S S +=

=+=+总2222

'''; 根据p 总相等可得:

1

G G

p p S S +

=+2' 那么:

1

G G

p p S S =

2-'->0 所以:

p >p ′;

故选B 。

3.如图所示,圆柱形容器分别盛有甲、乙两种质量相等的液体,其中V 甲大于V 乙,液体对容器底部的压强p 甲小于p 乙。若从容器内分别抽出部分液体甲和乙,此时,甲、乙对容器底部的压强分别为p 甲′、p 乙′,甲、乙剩余部分的体积分别为V 甲′、V 乙′,下列说法正确的是( )

A .若p 甲′小于p 乙′,则V 甲′一定等于V 乙′

B .若p 甲′小于p 乙′,则V 甲′一定小于V 乙′

C .若p 甲′大于p 乙′,则V 甲′一定大于V 乙′

D .若p 甲′大于p 乙′,则V 甲′一定小于V 乙′ 【答案】C 【解析】 【详解】

由题意可知,m m =乙甲,V V >甲乙,那么可知ρρ<甲乙;若从容器内分别抽出部分液体甲

和乙,则剩余液体对各自容器底部的压强是''p gh ρ=甲甲甲、''

p gh ρ=乙乙乙;

AB .若p 甲′小于p 乙′,又因ρρ<甲乙,即

''

gh gh ρρ<甲甲乙乙

可知道'h 甲可以大于小于或等于'h 乙,由于S S >甲乙,那么'V 甲可能等于'V 乙,也可能'

V 甲大于'V 乙,A 、B 错误;

CD .若p 甲′大于p 乙′,又因ρρ<甲乙,即

''

gh gh ρρ>甲甲乙乙

可知''h h >甲乙,由于S S >甲乙,那么'

V 甲一定大于'V 乙,C 正确,D 错误。

4.相同的柱形容器内分别盛有不同液体。将两个完全相同的物体浸入液体中,当物体静止后两液面刚好相平,如图所示,则下列判断中正确的是

A .容器对地面的压力F 甲>F 乙

B .液体密度ρ甲<ρ乙

C .液体对容器底部的压强p 甲=p 乙

D .物体排开液体的质量m 甲 【答案】A 【解析】 【详解】 AB .因为物体在甲液体中漂浮,所以 ρ甲>ρ物, 物体在乙液体中悬浮,所以 ρ乙=ρ物, 所以 ρ甲>ρ乙, 由图可知甲液体的体积大于乙液体的体积,且甲液体的密度大于乙液体的密度,根据m =ρV 可知甲液体的质量大于乙液体的质量,根据G =mg 可知,甲液体的重力大于乙液体的 重力,又因为容器的重力相等、物体重力相等,且在水平面上压力大小等于重力大小,所以 F甲>F乙, 故A正确,B错误; C.因为p=ρgh,h相同,ρ甲>ρ乙,所以对容器底部的压强p甲>p乙,故C错误; D.物体在甲液体中漂浮,物体受到的浮力等于物体重力;在乙液体中悬浮,物体受到的浮力等于物体重力,所以物体受到的浮力相等,即 F甲=F乙; 根据阿基米德原理可知, G甲排=G乙排, 根据G=mg可知物体排开液体的质量 m甲=m乙, 故D错误。 5.如图所示,质量和高度都相等的均匀实心圆柱体甲、乙置于水平地面上,甲的底面积大于乙的底面积。现按不同方法把甲、乙分别切下一部分,并将切下部分叠放到对方剩余部分的上方,其中可能使甲对地面的压强大于乙对地面的压强的方法是() A.沿水平方向切去相等的质量B.沿水平方向切去相等的体积 C.沿水平方向切去相等的厚度D.沿竖直方向切去相等的质量 【答案】B 【解析】 【详解】 甲乙两个实心圆柱体,高度相同,甲的底面积小于乙的底面积,根据圆柱体体积公式 V=Sh,分析可得V甲 V ,可得ρ甲>ρ乙。 A.若沿水平方向切去质量相等的部分,则甲乙剩余部分质量仍相等,将切下部分叠加到 对方剩余部分的上方,总质量相等,总重力相等,对地面压力相等,根据压强公式p=F S 可知,因为S甲 B.沿水平方向切去体积相等的部分,因为得ρ甲>ρ乙,根据公式m=ρV,所以切掉的部分甲的质量大于乙的质量,剩余部分甲的质量小于乙的质量,将切下部分叠加到对方剩余部分的上方,此时甲的总质量小于乙的总质量,甲的总重力小于乙的总重力,甲对地面压力 小于乙对地面压力,而S甲 S ,此时甲对水平面的压强可能小于乙 对水平面的压强,故B正确; C.沿水平方向切去厚度相等的部分,因为甲乙质量相等,所以ρ甲V甲=ρ乙V乙,ρ甲S甲h甲 =ρ乙S乙h乙,因为h甲=h乙,所以ρ甲S甲=ρ乙S乙,设切掉的厚度为?h,则有ρ甲S甲?h=ρ乙S乙?h,即切掉的部分质量相等,则甲乙剩余部分质量仍相等,将切下部分叠加到对方剩余部 分的上方,总质量相等,总重力相等,对地面压力相等,根据压强公式p=F S 可知,因为S 甲 D.沿竖直方向切去质量相等的部分,则剩余部分质量质量仍相等,因为ρ甲>ρ乙,根据 公式V=m ρ可知,剩余部分体积 '' V V < 甲乙 ,因为h甲=h乙,所以剩余部分底面积'' S S < 甲乙 , 将切下部分叠加到对方剩余部分的上方,总质量相等,总重力相等,对地面压力相等,根 据压强公式p=F S ,因为'' S S < 甲乙 ,所以p甲>p乙,故D错误。 故选B。 6.如图所示,水平桌面上放置有甲、乙两个完全相同的圆柱形烧杯,分别装入适量的密度不同但质量相等的盐水,将同一个鸡蛋先后放入甲、乙两个烧杯中,鸡蛋在甲烧杯中处于悬浮状态,在乙烧杯中处于漂浮状态。下列判断正确的是() A.甲杯中盐水密度为ρ甲,乙杯中盐水密度为ρ乙,则ρ甲>ρ乙 B.鸡蛋在甲、乙两烧杯中受到的浮力分别为F浮和F′浮,则F浮>F′浮 C.放入鸡蛋后,甲、乙两烧杯对桌面的压力分别为F甲和F乙,则F甲>F乙 D.放入鸡蛋后,甲、乙两烧杯底部受到的压强分别为p甲和p乙,则p甲=p乙 【答案】D 【解析】 【分析】 (1)同一只鸡蛋无论漂浮或悬浮,其浮力都等于排开盐水的重,也等于自身的重力;在浮力相同时,排开的液体体积越大,说明液体的密度是越小的; (2)水平面上物体的压力和自身的重力相等,据此可知甲、乙两烧杯对桌面的压力关系; (3)粗细均匀容器底部受到的压力等于液体的重力和漂浮(或悬浮)物体的重力之和,根据 F p S =判断甲、乙两烧杯底部受到的压强关系。 【详解】 AB.因为鸡蛋在甲中悬浮、乙中漂浮,所以浮力都等于自身的重力,即鸡蛋在甲、乙两烧 杯中受到的浮力相等,根据F gV ρ=浮液排可知,在浮力相同时,甲杯中的V 排大,则ρ甲小于ρ乙,故AB 错误; C .因甲、乙两个烧杯完全相同,装入密度不同但质量相等的盐水,且鸡蛋一样,根据水平面上物体的压力和自身的重力相等和G mg =可知,放入鸡蛋后甲、乙两烧杯对桌面的压力相等,故C 错误; D .烧杯粗细均匀,装入密度不同但质量相等的盐水,且鸡蛋一样,所以甲、乙两烧杯底部受到的压力相等,因两烧杯底面积S 相同,根据F p S =可知,两只杯子底部受到液体的压强相同,故D 正确。 故选D 。 7.如图所示的两个容积相同的圆筒形容器,分别装满不同的液体,已知距容器底部距离相等的A 、B 两点处液体压强p A =p B ,则两容器底部所受的液体压力F 甲、F 乙和压强p 甲、p 乙的关系是( ) A .F 甲>F 乙,p 甲>p 乙 B .F 甲>F 乙,p 甲=p 乙 C .F 甲=F 乙,p 甲<p 乙 D .F 甲<F 乙,p 甲<p 乙 【答案】A 【解析】 【分析】 本题考察液体压强和压力的比较。突破点是要明确液体压强公式中h 的意义,从而得到液体密度大小关系。另外在比较容器底部受到的液体压强时,要分成上下两部分来考虑,上部分压强相等,下部分h 相等,从而得出结论。 【详解】 液体压强公式p gh ρ=中,h 表示待测点到自由液面的距离,因此A B h h <,而A B =p p ,所以A B ρρ>。由于两容器容积相等,根据公式m V ρ= ,两液体的质量A B m m >,两容器底所受的液体压力等于液体重力,所以A B F F >;A 点下面液体产生的压强大于B 点下面液体产生的压强,而两容器中上部分液体产生的压强相等,所以容器底部受到的压强 A B p p >。故选A 8.甲、乙两个均匀正方体分别放在水平地面上,它们对水平地面的压强相等。若沿水平方向将甲、乙正方体上方截去,使甲、乙剩余部分的高度相同,如图所示,则剩余部分的质量m 甲、m 乙的关系是 A .m 甲一定大于m 乙 B .m 甲一定小于m 乙 C .m 甲可能小于m 乙 D .m 甲可能等于m 乙 【答案】A 【解析】 【详解】 根据压强公式和正方体知识得 m g F G Vg P gh s s s s ρρ= ==== 所以有 ===P gh P gh ρρ甲甲甲乙乙乙 因此 =h h ρρ甲甲乙乙 由图知 h h >甲乙 所以 22h h ρρ>甲乙 即 s s ρρ>甲甲乙乙 那么若沿水平方向将甲、乙正方体上方截去,使甲、乙剩余部分的高度相同,则剩余部分的质量m 甲、m 乙的关系为 ==m s h m s h ρρ>甲甲甲乙乙乙 故选A 。 9.甲、乙两个正方体放置在水平地面上,如图(a )、(b )所示,它们对地面的压强分别为p 甲和p 乙.将它们沿竖直方向切下相同比例的部分后,再把甲切下部分放在甲剩余部分的下方,把乙切下部分放在乙剩余部分的上方,如图(c )、(d )所示,此时它们对地面的压强变为p 甲'、p 乙'.若p 甲'=p 乙',则下列判断中正确的是 A .p 甲一定小于p 乙' B .p 甲'一定大于p 乙 C .p 甲可能大于p 乙 D .p 甲'可能等于p 乙 【答案】B 【解析】 【分析】 【详解】 根据题意如图叠放时,'G P S 甲 甲甲 =,'G P S =乙乙部分乙 原来的压强为:G P S =甲甲 甲 ,G P S =乙 乙乙 如图d叠放时,S S 乙部分乙<,所以'P P 乙乙>, 因为''P P =甲乙,故得:'P P P =>甲甲乙. 故B 正确. 10.甲、乙两个完全相同的量筒放在水平桌面上,甲装水、乙装酒精.现将体积相等的铝块、铁块分别放在甲、乙量筒中,如图所示,此时量筒底部受到的液体压强相等,若将两个金属块取出,甲、乙量筒底部受到的液体压强分别是p 甲、p 乙,下列判断正确的是( ) A .p p 甲乙> B .p p <甲乙 C .p p =甲乙 D .无法判断 【答案】B 【解析】 【详解】 由题意可知道,此时量筒底部受到的液体压强相等,即'' p p =甲乙,甲的压强是 ''p gh ρ=甲甲甲,乙的是''p gh ρ=乙乙乙,即 ''h h ρρ=甲甲乙乙 铝块、铁块体积相等,V V =铝铁,量筒底部面积S 相等,现将体积相等的铝块、铁块分别放在甲、乙量筒中,那么升高的高度分别为V h S ?= 铝 甲、V h S ?=铁乙,可知道?=?甲乙h h ,水的密度是大于酒精,ρρ甲乙>,可得 h h ρρ?>?甲甲乙乙 也可以知道 ''h h h h ρρρρ-?<-?甲甲甲甲乙乙乙乙 可以转化为 ()()''g h h g h h ρρ-?<-?甲甲甲乙乙乙 即 p p <甲乙 选项B 符合题意。 11.如图所示,放在水平地面上的物体A 、B 高度相等,A 对地面的压力小于B 对地面的压力。若在两物体上部沿水平方向切去一定的厚度,使剩余部分的质量相等,则剩余部分的厚度h A ′、h B ′及剩余部分对地面压强p A ′、p B ′的关系是( ) A .h A ′>h B ′,p A ′<p B ′ B .h A ′>h B ′,p A ′>p B ′ C .h A ′<h B ′,p A ′>p B ′ D .h A ′<h B ′,p A ′<p B ′ 【答案】A 【解析】 【分析】 根据固体密度公式、压强公式作答。 【详解】 物体A 、B 对地面的压力等于其自身重力,由A 对地面的压力小于B 对地面的压力知 A B G G < 即 A A B B V V ρρ< 又由物体A 、B 高度相等可得 A A B B S S ρρ< 若使剩余部分的质量相等,即 '' A A A B B B S h S h ρρ= 则需要 '' A B h h > 又由物体A 对地面的接触面积大于物体B ,可知压强为 '''' A A A B B B p gh p gh ρρ=<= 故选A 。 12.如图,形状、体积相同的长方体甲、乙至于水平地面,对地面的压力分别为F 甲、F 乙 ,将他们顺时针旋转90°,此时甲乙对地面的压强为p '甲、p ' 乙,对地面的压强变化量分 别为p ?甲、p ?乙。若p ?甲>p ?乙,则( ) A .F 甲>F 乙 p '甲>p ' 乙 B .F 甲>F 乙 p '甲<p ' 乙 C .F 甲<F 乙 p '甲>p ' 乙 D .F 甲<F 乙 p '甲<p ' 乙 【答案】A 【解析】 【分析】 【详解】 因为顺时针旋转90°,高度的变化量 ?=?甲乙h h 因为 h p g ρ?=?甲甲甲,h p g ρ?=?乙乙乙 p ?甲>p ?乙 所以 ρρ甲乙> 因为 V 甲=V 乙 根据m V ρ=得到 m 甲>m 乙 又因为在水平面竖直方向无外力,所以 F G m g ==甲甲甲,F G m g 乙乙乙== 所以 F 甲>F 乙 根据F p S = 可知, F 甲>F 乙、S S ''甲乙< 所以 p '甲>p '乙 故选A 。 13.某检验人员在盛放密度分别为ρ甲、ρ乙、ρ丙的硫酸铜溶液试管中,分别滴入一滴体积相同的同一感染者的血液,一段时间后出现了如图所示的情形。则下列分析正确的是 ( ) A .血液滴在甲试管中受到的浮力最小 B .硫酸铜溶液中ρ甲密度最大 C .血液滴在丙试管中受到的重力等于排开硫酸铜溶液的重力 D .三个试管底部受到硫酸铜溶液的压强相等 【答案】B 【解析】 【分析】 【详解】 A .同一感染者体积相同的一滴血液的重力相同,甲中血液漂浮,浮力等于重力;乙中血液悬浮,浮力等于重力;丙中血液沉底,浮力小于重力,所以 F 甲=F 乙>F 丙 故A 错误; B .当物体密度小于液体密度时,物体漂浮,故感染者血液的密度小于ρ甲;当物体密度与液体密度相同时,物体将悬浮在液体中,血液滴在乙中悬浮,故感染者血液的密度与 ρ乙相同;当物体密度大于液体密度时,物体下沉,故感染者血液的密度大于ρ丙;故硫酸铜溶液中ρ甲密度最大,故B 正确; C .血液滴在丙试管中下沉,故受到的重力大于排开硫酸铜溶液的重力,故C 错误; D .当物体密度与液体密度相同时,物体将悬浮在液体中,血液滴在乙中悬浮,故感染者血液的密度与 ρ乙相同,当血液滴漂浮时,硫酸铜溶液的密度大于血液的密度,当血液滴下沉时,硫酸铜溶液的密度小于于血液的密度,可知 ρ甲>ρ乙>ρ丙 由图知液面相平,由公式p=ρgh 可得 p 甲>p 乙>p 丙 故D 错误。 故选B 。 14.如图所示,甲、乙是放在水平地面上的两个质量均匀的长方体,它们的密度之比 :2:3ρρ=甲乙,底面积之比:3:4S S =甲乙,对水平地面的压强之比:8:5p p =甲乙,下列有关 甲、乙的说法正确的是( ) A .甲、乙的重力之比是1∶2 B .甲、乙的体积之比是16∶5 C .甲、乙的高度之比是5∶12 D .将甲、乙分别沿水平方向切去相同的高度后,甲剩余部分对地面的压强大于乙剩余部分对地面的压强 【答案】D 【解析】 【分析】 【详解】 A .甲、乙是放在水平地面上的两个质量均匀的长方体,它们的重力之比为 836 545 G F p S p S G F p S p S ===?=?=甲甲甲甲甲甲乙乙乙乙乙乙 故A 错误; B .甲、乙的体积之比是 639 525G m g V G m G V G g ρρρρρρ===?=?=甲 甲 甲甲甲甲乙乙乙乙乙甲乙乙 故B 错误; C .甲、乙的高度之比是 9412 535V h S V S V h V S S ==?=?=甲甲甲甲乙乙乙乙甲乙 故C 错误; D .将甲、乙分别沿水平方向切去相同的高度后,甲剩余部分对地面的压强大于乙剩余部分对地面的压强之差为 12 2221212()()gV gV F F G G m g m g p p gh gh g h h g h h S S S S S S S S ρρρρρρ-= -=-=-=-=-=---甲乙111甲乙甲甲乙乙12121212 由于 :2:3ρρ=甲乙 所以 2 3 ρρ= 甲乙 由于 12 5h h =甲乙 所以 12 5 h h = 甲乙 故 12 212291 ()()0 353153 p p g h h g h h g h gh gh gh gh gh ρρρρρρρρ-=---=?--+=+>甲甲乙乙乙乙乙乙乙乙乙乙乙 所以 12 p p > 故D正确。 故选D。 15.如图(a)所示,一个质量分布均匀的长方体静止在水平面上,它对水平面的压强为p。若将它沿斜线切割为如图2(b)所示的两部分,它们对水平面的压强分别p a和p b,则() A.p>p a>p b B.p a>p>p b C.p<p a<p b D.p a<p<p b 【答案】D 【解析】 【分析】 【详解】 原来的正方体放在水平地面上,对地面的压强为 G Vg Shg p gh S S S ρρ ρ ==== 若沿如图所示的虚线方向切成a、b两部分,由图知对a两部分 V a<S a h a两部分对水平面的压强 a a a a a a a a a G m g V g S hg p gh p S S S S ρρ ρ ===<== 即 p a<p 对b两部分 V b>S b h b两部分对水平面的压强 b b b b b b b b b G m g V g S hg p gh p S S S S ρρ ρ ===>== 即 P b>p 综上 p a<p<p b 故选D。 二、初中物理凸透镜成像的规律 16.如图所示,白板上画有两个黑色箭头(图甲),用玻璃杯装半杯水放在白板前(图乙),人眼观察到位于下方的箭头明显发生了变化,下列判断正确的是() A.玻璃杯下半部相当于一个凹透镜 B.下方箭头是凸透镜形成的虚像 C.下方箭头成像原理在生活中的应用是照相机 D.把玻璃杯移得离白板更远一点,观察到下方的箭头比移动前变得更大 【答案】C 【解析】 【分析】 【详解】 A.玻璃杯下半部分的中间厚,边缘薄,相当于一个凸透镜,故A错误; B.据图能看出,此时成一个倒立、缩小的实像,故B错误; C.据B可知,成倒立、缩小的实像,所以此时相当于物体处于2倍焦距以外,像成在另一侧的1倍焦距和2倍焦距之间,成倒立、缩小的实像,照相机就是利用该原理制成的,故C正确; D.凸透镜成实像时,增大物距,像距缩短,像变小;把玻璃杯移得离白板更远一点,即增大物距,观察到下方的箭头比移动前变得更小,故D错误。 故选C。 17.在探究“凸透镜成像规律”的实验中,小明将蜡烛从略大于一倍焦距处逐渐向远离凸透镜的方向移动,物距u随时间t的变化图像如图甲所示,则像距v与t的大致变化关系为乙图中的 A . B . C . D . 【答案】C 【解析】 【分析】 【详解】 将蜡烛从略大于一倍焦距处逐渐远离凸透,物距逐渐增大,根据凸透镜成的实像时有:物远(物距变大)像近(像距变小)像变小,像距逐渐减小,从υ2f >到f υ2f <<,但像距只能接近1倍焦距,而不能小于1倍焦距,故只有C 正确,ABD 错误. 所以C 选项是正确的. 【点睛】 根据凸透镜成实像时:物远(物距变大)像近(像距变小)像变小分析. 18.在“探究凸透镜成像规律”的实验中,蜡烛、凸透镜和光屏的位置如图所示,此时烛焰在光屏上成一个清晰的像,则下列判断正确的是( ) A .这个清晰的像是倒立、放大的实像 B.此凸透镜的焦距大于20cm C.将蜡烛移动到40cm刻度处,移动光屏,会在光屏上得到清晰、放大的像 D.将蜡烛移动到25cm刻度处,应向右移动光屏,才能再次在光屏上得到清晰的像 【答案】D 【解析】 【分析】 【详解】 AB.由图知,像距小于物距,此时成倒立缩小的实像,所以 u=-= 50cm15cm35cm 70cm50cm20cm v=-= 可知 35cm> 2f f<20cm< 2f 解得 10cm< f < 17.5cm u+v>4f 即 35cm + 20cm > 4f 解得 f<13.75 cm 综上所述 10cm< f < 13.5cm 故AB错误; C.将蜡烛移动到40cm刻度处,物距等于 50cm- 40cm= 10cm 物距小于焦距,所以成正立放大的虚像,不能成在光屏上,故C错误; D.将蜡烛移动到25cm刻度处,物距减小,像距将变大,像也变大,所以应向右移动光屏,故D正确。 故选D。 19.如图所示,在探究凸透镜成像规律的实验中,当蜡烛、凸透镜和光屏之间的距离为下图时,在光屏上得到一个清晰缩小的实像。下列说法错误的是 A.该凸透镜的焦距大于10㎝、小于15㎝ B.只将凸透镜向左移,可以在光屏上得到清晰放大的像 C.只将蜡烛和光屏互换,可以在光屏上得到清晰的缩小像 D.将蜡烛远离凸透镜时,为了在光屏上得到清晰的像,可在凸透镜前放一个凹透镜。【答案】C 【解析】 【分析】 凸透镜成像规律:u>2f,成倒立、缩小的实像,2f>v>f; u=2f,成倒立、等大的实像,v=2f,求焦距; 2f>u>f,成倒立、放大的实像,v>2f; u<f,成正立、放大的虚像。 【详解】 A、观察图示可知,物距大于像距,则在光屏上得到一个清晰缩小的实像,所以u=30cm>2f,解得f<15cm;而像距v=20cm,f<20cm<2f,解得10cm<f<20cm;故凸透镜的焦距的范围是:10cm<f<15cm,故A正确; B、只将凸透镜向左移,减小物距,增大像距,根据光路可逆的特点,可知在光屏上能得到清晰放大的像,故B正确; C、只将蜡烛和光屏互换,根据光路可逆可知,可以在光屏上得到清晰放大的像,故C错误; D、蜡烛远离凸透镜时,物距变大,像距将变小,为了在光屏上得到清晰的像,应使光线发散一些,所以用一个凹透镜,D正确。 故选:C。 20.在“探究凸透镜成像规律”的实验中,当烛焰、光屏和凸透镜的位置及它们之问的距离如图所示时,在光屏上得到烛焰清晰的像,下列说法正确的是 A.此时光屏上的像跟投影仪的成像原理相似 B.用白纸遮住凸透镜的上半部分,光屏上像变为原来一半 C.此凸透镜的焦距范围是f>15cm D.将凸透镜换为焦距更小的凸透镜后,为了在光屏上得到清晰的像,应将光屏靠近凸透镜 【答案】D 【解析】 【分析】 (1)凸透镜成像时,u2>f,成倒立、缩小的实像,应用于照相机. (2)物体由无数点组成,物体上任一点射向凸透镜有无数条光线,经凸透镜折射后,有无数条折射光线会聚成该点的像.所以遮住凸透镜的一部分,还有另外的部分光线,经凸透镜折射会聚成像. (3)由图知,凸透镜成的是缩小倒立的像,应有物距u>2f,像距v:f<v<2f,求解不等式即可. (4)凸透镜成实像时,遵循物远像近像变小的特点. 【详解】 A、由图可知,物距大于像距,在光屏上得到倒立、缩小的实像,蜡烛应该在距凸透镜的二倍焦距以外,此原理应用于照相机,故A错误; B、用白纸遮住凸透镜的上半部,物体上任一点射向凸透镜的下半部,经凸透镜折射后,照样能会聚成像,像的大小和形状不发生变化,因此光屏上所成的像仍然是完整的,会聚成的像变暗.故B错误; C、凸透镜成倒立缩小的像,应有:(50cm-20cm)>2f;f<(70cm-50cm)<2f,解得此凸透镜的焦距范围是:10cm<f<15cm,故C错误; D、将凸透镜换为焦距更小的凸透镜后,对光线的折射能力变强,成像会提前,即像距变小,为了在光屏上得到清晰的像,应该将光屏靠近凸透镜,故D正确. 故选D. 21.投影仪是教学中常用的仪器,如图所示是投影仪的结构图,在水平放置的凸透镜的正上方有一与水平面成角的平面镜,右边竖直放一屏幕物体发出的光线经过凸透镜和平面镜后,可在屏上成一清晰的像一教师在使用投影仪时,发现在屏幕上的画面太小,正确的调节方法是 A.减小投影仪与屏幕间的距离,下调凸透镜,减小凸透镜到物体间的距离 B.减小投影仪与屏幕间的距离,上调凸透镜,增大凸透镜到物体间的距离 C.增大投影仪与屏幕间的距离,上调凸透镜,增大凸透镜到物体间的距离 D.增大投影仪与屏幕间的距离,下调凸透镜,减小凸透镜到物体间的距离 【答案】D 【解析】 根据凸透镜的成像规律,要使像变大,则应减小物距,增大像距。 投影仪使用时投影仪与屏幕间的距离为像距,凸透镜到物体间的距离为物距,所以应增大投影仪与屏幕间的距离,下调凸透镜,减小凸透镜到物体间的距离,故D符合题意。 选D。 22.如图所示,光屏上得到一个清晰的像,此时蜡烛到凸透镜的距离为24cm,则下列说法正确的是() A .此时的应用是投影仪,且凸透镜的焦距小于12cm B .只将凸透镜向左移动,就可以在光屏上得到倒立缩小的像 C .在蜡烛和凸透镜之间放一个近视眼镜,凸透镜和光屏不动,蜡烛向右移动光屏上会成清晰的像 D .将蜡烛移到距离凸透镜18cm ,向右调节光屏到适当位置,在光屏上可能得到放大的像 【答案】D 【解析】 【详解】 A .物距大于1倍焦距小于2倍焦距成倒立放大的实像,应用是投影仪;则2f u f <<; 又因为24cm u ,所以24cm 12cm f >> ,故A 错误; B .只将凸透镜向左移,减小物距,此时应该增大像距,且物像之间的距离增大,故光屏向右移动才可以在光屏上得到清晰放大的像,故B 错误; C .近视眼镜的镜片是凹透镜,对光线由发散作用;若在蜡烛和凸透镜之间放一个近视眼镜时,光线会延迟会聚,所以像会落在光屏的右侧;如果此时蜡烛向右移动,物距减小,像距增大,像会更加远离光屏,光屏应该向右移动才能得到清晰的像,故C 项错误; D .将蜡烛右移至距离凸透镜18 cm ,由24cm 12cm f >> 可知,此时物距仍大于焦距,故向右调节光屏至适当位置,在光屏上仍可能得到清晰放大的像,故D 正确; 23.近视的人,戴上近视眼镜,从适当的角度仔细观察镜面,可以看到放大了的自己的眼睛、睫毛和汗毛孔等,这是( ) A .凹透镜成的像 B .凸透镜成的像 C .凹面镜成的像 D .凸面镜成的像 【答案】C 【解析】 【详解】 AB .眼睛和睫毛都在镜子的同侧,所以看到的像应该是面镜形成的,凸透镜和凹透镜都不符合题意. C .凹透镜由于中间薄,边缘厚,在眼睛一侧镜面相当于一个凹面镜,当物距小于焦距时成正立、放大的虚像.符合题意. D .凸面镜成正立、缩小的虚像.不符合题意.