1-光的干涉

- 格式:doc

- 大小:171.00 KB

- 文档页数:8

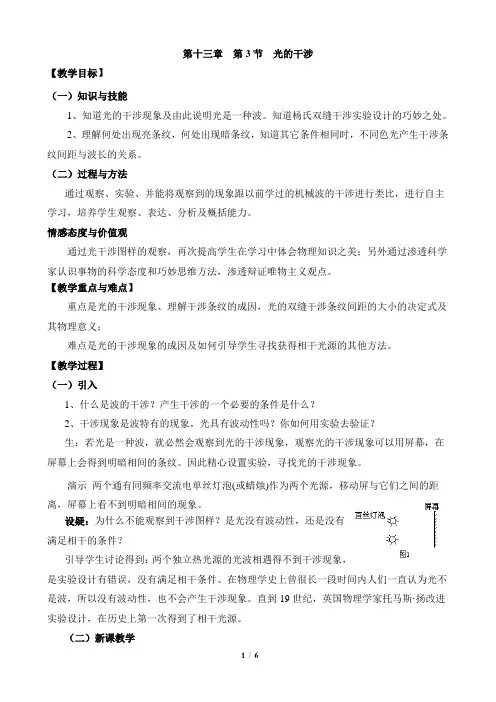

第十三章第3节光的干涉【教学目标】(一)知识与技能1、知道光的干涉现象及由此说明光是一种波。

知道杨氏双缝干涉实验设计的巧妙之处。

2、理解何处出现亮条纹,何处出现暗条纹,知道其它条件相同时,不同色光产生干涉条纹间距与波长的关系。

(二)过程与方法通过观察、实验、并能将观察到的现象跟以前学过的机械波的干涉进行类比,进行自主学习,培养学生观察、表达、分析及概括能力。

情感态度与价值观通过光干涉图样的观察,再次提高学生在学习中体会物理知识之美;另外通过渗透科学家认识事物的科学态度和巧妙思维方法,渗透辩证唯物主义观点。

【教学重点与难点】重点是光的干涉现象、理解干涉条纹的成因,光的双缝干涉条纹间距的大小的决定式及其物理意义;难点是光的干涉现象的成因及如何引导学生寻找获得相干光源的其他方法。

【教学过程】(一)引入1、什么是波的干涉?产生干涉的一个必要的条件是什么?2、干涉现象是波特有的现象。

光具有波动性吗?你如何用实验去验证?生:若光是一种波,就必然会观察到光的干涉现象,观察光的干涉现象可以用屏幕,在屏幕上会得到明暗相间的条纹。

因此精心设置实验,寻找光的干涉现象。

演示两个通有同频率交流电单丝灯泡(或蜡烛)作为两个光源,移动屏与它们之间的距离,屏幕上看不到明暗相间的现象。

设疑:为什么不能观察到干涉图样?是光没有波动性,还是没有满足相干的条件?引导学生讨论得到:两个独立热光源的光波相遇得不到干涉现象,是实验设计有错误,没有满足相干条件。

在物理学史上曾很长一段时间内人们一直认为光不是波,所以没有波动性,也不会产生干涉现象。

直到19世纪,英国物理学家托马斯·扬改进实验设计,在历史上第一次得到了相干光源。

(二)新课教学一、光的双缝干涉——扬氏干涉实验。

介绍英国物理学家托马斯·扬.如何认识光,如何获得相干光源——展示扬氏实验挂图鼓励学生在认识事物或遇到问题时,学习扬氏的科学态度,巧妙的思维方法.1、介绍实验装置——双缝干涉仪.说明双缝很近0.1mm,强调双缝S1、S2与单缝S的距离相等。

![光的干涉-[新]高中物理选修第一册](https://uimg.taocdn.com/cc480dd75901020206409c85.webp)

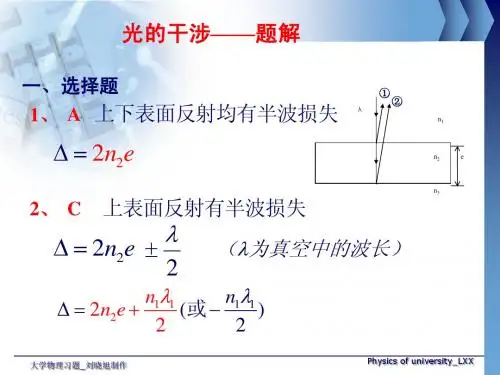

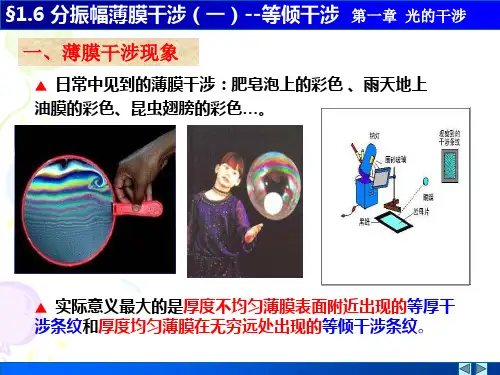

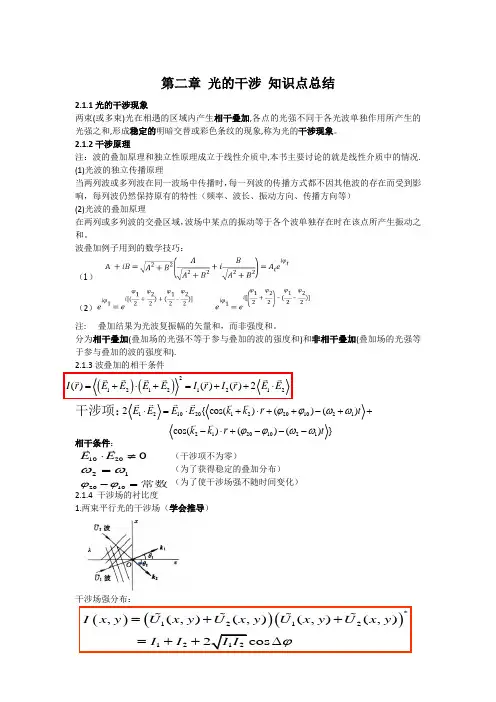

第1节光的干涉[核心素养·明目标]核心素养学习目标物理观念认识光的干涉现象,知道光的干涉产生的条件.科学思维理解单色光和白光干涉条纹的特征,能利用Δy=ldλ对光的干涉现象进行分析.科学探究能用控制变量法探究不同光的干涉条纹.科学态度与责任会利用与光的干涉相关的知识规律解释生产、生活中的干涉现象.知识点一光的干涉及其产生条件1.干涉现象两束光相遇时,如果满足一定的条件,就会产生干涉现象,在屏上出现明暗相间的干涉条纹.2.相干条件要使两列光波相遇时产生干涉现象,两列光波必须具有相同的频率和振动方向,还要满足相位差恒定.3.结论干涉是波特有的一种现象,光具有波的特性.光的干涉条件与机械波是否相同?提示:相同,都必须具有相同的频率与振动方向.1:思考辨析(正确的打“√”,错误的打“×”)(1)光的干涉现象说明光是一种波.(√)(2)频率不同的两列光波也能产生干涉现象,只是不稳定.(×)(3)光的干涉现象中,亮条纹是光波振动加强的区域.(√)知识点二光的双缝干涉公式1.亮条纹的条件如果两列光波到达某点时,路程差Δr为波长的整数倍,即满足Δr=±nλ(n =0,1,2,3,…)时,这两列光波互相加强,在那里就出现亮条纹.2.暗条纹的条件光波到达某点时,路程差Δr为半个波长的奇数倍,即满足Δr=±(2n+1)λ2(n =0,1,2,3,…)时,就出现暗条纹.3.相邻条纹间距公式在双缝干涉实验中,相邻两条亮条纹或暗条纹中心间距Δy=ldλ.式中,λ为光波的波长,d为双缝间距离,l为双缝到光屏的距离.双缝干涉形成的是等间距的明暗相间的条纹.2:思考辨析(正确的打“√”,错误的打“×”)(1)光波的波长λ越大,相邻两条纹间的距离越小. (×)(2)在干涉条纹中,相邻两条亮纹或暗纹之间的距离是相等的.(√)知识点三薄膜干涉及其应用1.薄膜干涉由薄膜两个面反射的光波相遇而产生的干涉现象.2.薄膜干涉现象的实用举例(1)劈尖干涉是一种劈形空气薄膜干涉,可用于平面平整程度检查.(2)在照相机、望远镜等高质量的光学仪器中,在其镜头的表面镀上透明的增透膜,用来增加透射光的能量.薄膜干涉是前、后表面反射的光叠加而成的.3:思考辨析(正确的打“√”,错误的打“×”)(1)增透膜的厚度应等于光在空气中的波长的二分之一.(×)(2)薄膜干涉是通过两个表面折射的光线产生的.(×)(3)水面上漂浮的油膜出现彩色条纹是薄膜干涉现象.(√)考点1 杨氏双缝干涉如图所示是杨氏双缝干涉实验的示意图,请问在该实验中单缝屏和双缝屏分别所起的作用是什么?提示:单缝屏是为了获得具有唯一频率和振动情况的线光源;双缝屏是为了获得两束频率相同、振动情况完全一致的相干光.1.双缝干涉的示意图2.屏上某处出现亮、暗条纹的条件:频率相同的两列波在同一点引起的振动的叠加,如亮条纹处某点同时参与的两个振动步调总是一致,即振动方向总是相同;暗条纹处振动步调总是相反.具体产生亮、暗条纹的条件为(1)亮条纹产生的条件:屏上某点P 到两条缝S 1和S 2的路程差正好是波长的整数倍或半波长的偶数倍.即:|PS 1-PS 2|=kλ=2k ·λ2(k =0,1,2,3,…) k =0时,PS 1=PS 2,此时P 点位于屏上的O 处,为亮条纹,此处的条纹叫中央亮条纹或零级亮条纹.k 为亮条纹的级次.(2)暗条纹产生的条件:屏上某点P 到两条缝S 1和S 2的路程差正好是半波长的奇数倍.即:|PS 1-PS 2|=(2k -1)·λ2(k =0,1,2,3,…) k 为暗条纹的级次,从第1级暗条纹开始向两侧展开.3.干涉图样的特点(1)单色光的干涉图样特点:中央为亮条纹,两边是明、暗相间的条纹,且相邻亮条纹与亮条纹中心间、相邻暗条纹与暗条纹中心间的距离相等.(2)白光的干涉图样:若用白光做实验,则中央亮条纹为白色,两侧出现彩色条纹,彩色条纹显示不同颜色光的干涉条纹间距是不同的.【典例1】 如图所示为双缝干涉实验装置,当使用波长为6×10-7m 的橙色光做实验时,光屏P 点及上方的P 1点形成相邻的亮条纹.若使用波长为4×10-7 m 的紫光重复上述实验,在P 和P 1点形成的亮、暗条纹的情况是( )A .P 和P 1都是亮条纹B .P 是亮条纹,P 1是暗条纹C .P 是暗条纹,P 1是亮条纹D .P 和P 1都是暗条纹[思路点拨] (1)光的路程差为半波长的偶数倍时出现亮条纹.(2)光的路程差为半波长的奇数倍时出现暗条纹.B [λ橙λ紫=6×10-74×10-7=1.5=32 P 1点对橙光:Δr =n ·λ橙,对紫光:Δr =nλ橙=n ·32λ紫=3n ·λ紫2因为P 1与P 相邻,所以n =1,P 1点是暗条纹.对P 点,因为Δr =0,所以仍是亮条纹,B 正确.]分析双缝干涉中明暗条纹问题的步骤(1)由题设情况依λ真=nλ介,求得光在真空(或空气)中的波长.(2)由屏上出现明暗条纹的条件判断光屏上出现的是明条纹还是暗条纹.(3)根据明条纹的判断式Δr =kλ(k =0,1,2,…)或暗条纹的判断式Δr =(2k +1)λ2(k=0,1,2,…),判断出k的取值,从而判断条纹数.[跟进训练]1.(多选)在双缝干涉实验中,双缝到光屏上P点的距离之差d=0.6 μm.若分别用频率为f1=5.0×1014Hz和频率为f2=7.5×1014Hz的单色光垂直照射双缝,则P点出现条纹的情况是()A.用频率为f1的单色光照射时,P点出现暗条纹B.用频率为f1的单色光照射时,P点出现明条纹C.用频率为f2的单色光照射时,P点出现暗条纹D.用频率为f2的单色光照射时,P点出现明条纹BC[由c=λf可得λ=cf,故单色光的波长分别为λ1=cf1=3.0×1085.0×1014m=6×10-7 m,λ2=cf2=3.0×1087.5×1014m=4×10-7 m;故双缝到光屏上P点的距离之差d分别是两种单色光波长的倍数n1=dλ1=6×10-76×10-7=1,n2=dλ2=6×10-74×10-7=1.5;所以,用频率为f1的单色光照射时,P点出现明条纹;用频率为f2的单色光照射时,P点出现暗条纹;故选项B、C正确,A、D错误.]考点2薄膜干涉及应用如图所示是几种常见的薄膜干涉图样,这些干涉图样是怎样形成的呢?提示:是由薄膜前、后或上、下表面反射光束相遇而产生的干涉.1.薄膜干涉现象(1)现象:①每一条纹呈水平状态排列.②由于各种色光干涉后相邻两亮纹中心的距离不同,所以若用白光做这个实验,会观察到彩色干涉条纹.(2)成因:①如图所示,竖直放置的肥皂薄膜由于受到重力的作用,下面厚、上面薄. ②在薄膜上不同的地方,从膜的前、后表面反射的两列光波叠加,在某些位置这两列波叠加后互相加强,则出现亮条纹;在另一些位置,叠加后互相削弱,则出现暗条纹.故在单色光照射下,就出现了明暗相间的干涉条纹.③若在白光照射下,则出现彩色干涉条纹.2.用干涉法检查平面平整度:如图甲所示,两板之间形成一层空气膜,用单色光从上向下照射,如果被检测平面是光滑的,得到的干涉图样必是等间距的.如果被测表面某处凹下,则对应亮条纹(或暗条纹)提前出现,如图乙中 P 条纹所示;如果某处凸起来,则对应条纹延后出现,如图乙中Q 所示.(注:“提前”与“延后”不是指在时间上,而是指由左到右的位置顺序上)甲 乙3.增透膜(1)为了减少光学装置中的反射光的能量损失,可在元件表面涂一层透明薄膜,一般是氟化镁.(2)如图所示,在增透膜的前后表面反射的两列光波形成相干波,相互叠加,当路程差为半波长的奇数倍时,在两个表面反射的光产生相消干涉,反射光的能量几乎等于零.增透膜的最小厚度:增透膜厚度d =(2k +1)λ4(k =0,1,2,3,…),最小厚度为λ4.(λ为光在介质中传播时的波长)(3)由于白光中含有多种波长的光,所以增透膜只能使其中一定波长的光相消.(4)因为人对绿光最敏感,一般选择对绿光起增透作用的膜,所以在反射光中绿光强度几乎为零,而其他波长的光并没有完全抵消,所以增透膜呈现淡紫色.【典例2】(多选)光的干涉现象在技术中有重要应用.例如,在磨制各种镜面或其他精密的光学平面时,可以用干涉法检查平面的平整程度.如图所示,在被测平面上放一个透明的样板,在样板的一端垫一个薄片,使样板的标准平面与被测平面之间形成一个楔形空气薄层.用单色光从上面照射,在样板上方向下观测时可以看到干涉条纹.如果被测表面是平整的,干涉条纹就是一组平行的直线(如图甲),下列说法正确的是()A.这是空气层的上下两个表面反射的两列光波发生干涉B.空气层厚度相同的地方,两列波的路程差相同,两列波叠加时相互加强或相互削弱的情况也相同C.如果干涉条纹如图乙所示发生弯曲,就表明被测表面弯曲对应位置向下凹D.如果干涉条纹如图乙所示发生弯曲,就表明被测表面弯曲对应位置向上凸ABC[在标准样板平面和被测平面间形成了很薄的空气薄膜,用单色光从标准平面上面照射,从空气薄膜的上下表面分别反射的两列光波频率相等,符合相干条件,在样板平面的下表面处发生干涉现象,出现明暗相间的条纹,A 正确;在空气层厚度d相等的地方,两列波的波程差均为2d保持不变,叠加时相互加强和削弱的情况是相同的,属于同一条纹,故薄膜干涉也叫等厚干涉,B 正确;薄膜干涉条纹,又叫等厚条纹,厚度相同的地方,应该出现在同一级条纹上.图乙中条纹向左弯曲,说明后面较厚的空气膜厚度d,在左面提前出现,故左方存在凹陷现象,C正确,D错误.故本题选ABC.]被测平面凹下或凸起的形象判断法被测平面凹下或凸起的形象判断法——矮人行走法.即把干涉条纹看成“矮人”的行走轨迹.让一个小矮人在两板间沿着一条条纹直立行走,始终保持脚踏被测板,头顶样板,在行走过程中:(1)若遇一凹下,他必向薄膜的尖端去绕,方可按上述要求过去,即条纹某处弯向薄膜尖端,该处为一凹下.(2)若遇一凸起,他必向薄膜的底部去绕,方可按上述要求过去,即条纹某处弯向薄膜底部,该处为一凸起.因此,条纹向薄膜尖端弯曲时,说明下凹,反之,上凸.[跟进训练]2.用如图所示的实验装置观察光的薄膜干涉现象.图(a)是点燃的酒精灯(在灯芯上撒些盐),图(b)是竖立的附着一层肥皂液薄膜的金属丝圈.将金属丝圈在其所在的竖直平面内缓慢旋转,观察到的现象是()A.当金属丝圈旋转30°时干涉条纹同方向旋转30°B.当金属丝圈旋转45°时干涉条纹同方向旋转90°C.当金属丝圈旋转60°时干涉条纹同方向旋转30°D.干涉条纹保持原来状态不变D[竖直肥皂膜是由于重力作用产生的上薄下厚的薄膜,所以金属丝圈的缓慢转动,改变不了肥皂液膜的上薄下厚的形状,由干涉原理可知,同一厚度处的干涉条纹在同一级次上,所形成的干涉条纹都是水平的,与金属丝圈在该竖直平面内的转动无关,仍然是水平的干涉条纹,D正确.]1.(多选)在双缝干涉实验中,下列说法正确的是()A.相邻两明条纹和相邻两暗条纹的间距是相等的B.把入射光由红光换成紫光,相邻两明条纹间距变宽C.只有频率相同的两列光才能发生明显的干涉现象D.频率不同的两列光波也能产生干涉现象,只是不稳定AC[在干涉中,相邻两明条纹和相邻两暗条纹的间距是相等的,A正确;入射光波长越大,条纹间距越大,入射光由红光换成紫光,波长变短,相邻两明条纹间距变窄,B错;只有频率相同的两列光才能发生干涉现象,C正确,D 错误.]2.如图所示是用干涉法检查某块厚玻璃板的上表面是否平整的装置,所用单色光为普通光加滤光片产生的,检查中所观察到的条纹是由下列哪两个表面反射的光线叠加而成的()A.a的上表面和b的下表面B.a的上表面和b的上表面C.a的下表面和b的上表面D.a的下表面和b的下表面C[本题关键是找到使光线发生干涉的薄膜,本题中a是样本,b是被检查的平面,而形成干涉的两束反射光是a、b间的空气薄层反射的,所以选C.] 3.市场上有种灯具俗称“冷光灯”,用它照射物品时能使被照物品处产生的热效应大大降低,从而广泛地应用于博物馆、商店等处.这种灯降低热效应的原因之一是在灯泡后面放置的反光镜玻璃表面上镀一层折射率为n的薄膜,这种膜能消除玻璃表面反射回来的热效应最显著的红外线.以λ表示此红外线在真空中的波长,则所镀薄膜的厚度最小应为()A.λ4B.λ2C.λ4n D.λ2nC[增透膜的原理是利用薄膜干涉,使入射光在薄膜前后表面的反射光发生干涉时恰好能够形成峰谷叠加.满足这一效果的条件是薄膜前后表面反射光的光程差是光在薄膜中传播时半波长的奇数倍.即λ膜2(2k+1)=2d膜,其中(k=0、1、2、3、…)根据题中“折射率为n的薄膜”和“λ表示此红外线在真空中的波长”运用折射率定义可知:n=λλ膜;则可知d膜=λ4n(2k+1)其中(k=0、1、2、3、…),当k=0时,厚度最小为λ4n.故A、B、D错误,C正确.] 4.(新情境题,以“肥皂液”为背景,考查薄膜干涉)把铁环蘸上肥皂液,用白炽灯光照射,从反射光的方向去看,呈现如图A所示的现象,最上部是较宽的黑色条纹,其下是若干彩色条纹图.改用单色钠黄光照射,则呈现如图B 所示的现象,形成黄色和黑色相间的条纹.已知可见光的频率为3.9×1014 Hz~7.5×1014 Hz.请回答下列问题:A B问题:(1)为什么肥皂膜最上面的区域都是黑色的?并估算这一部分肥皂膜的厚度.(2)为什么两个图形中肥皂膜上的条纹都是从上往下逐渐变窄?[解析](1)由于重力作用,肥皂液逐渐向下流动,形成上薄下厚的形状,上部的肥皂膜变得越来越薄,当厚度小于所有可见光的波长的14时,从膜的前表面反射回来的光和从后表面反射回来的光的光程差总小于12波长,叠加的结果都不会达到加强,而且两个表面反射回来的光的能量与透射光的能量相比都很小,所以看起来是黑色.用波长最长的可见光进行估算,膜的厚度在d=14λ=c4f=0.192 3×10-6 m因此膜的厚度应小于192.3 nm,其数量级为10-7 m,即100 nm.(2)肥皂膜的形状如图所示,两表面ab、cd都是曲面,膜的厚度的变化呈非线性,使肥皂膜内向下方向光的传播路程的增加也是非线性,而且传播路程增大得越来越快,故干涉条纹变得越来越窄.[答案](1)100 nm(2)见解析回归本节知识,自我完成以下问题:1.若用白光作光源,双缝干涉图样中央亮纹是什么颜色?提示:白色.2.光的相干条件是什么?提示:频率相同.振动方向相同和相位差恒定.3.试写出双缝干涉相邻两条亮条纹或暗条纹的距离公式?提示:Δy=ldλ.4.什么是薄膜干涉?提示:由薄膜两个面反射的光波相遇而产生的干涉现象.利用光的干涉检查平整度光的干涉现象在技术中有重要应用.例如,在磨制各种镜面或其他精密的光学平面时,可以用干涉法检查平面的平整程度.如图,在被测平面上放一个透明的样板,在样板的一端垫一个薄片,使样板的标准平面与被测平面之间形成一个楔形空气薄层.用单色光从上面照射,空气层的上下两个表面反射的两列光波发生干涉.空气层厚度相同的地方,两列波的路程差相同,两列波叠加时相互加强或相互削弱的情况也相同.所以,如果被测表面是平整的,干涉条纹就是一组平行的直线(图甲);如果干涉条纹发生弯曲,就表明被测表面不平(图乙).这种测量的精度可达10-6 cm.从样板的标准平面和被检查的平面反射的两列光发生干涉甲乙从干涉条纹判断被测表面是否平整(俯视图)图乙中,弯曲的干涉条纹说明被检查的平面在此处是凹下还是凸出?提示:是凹下.。

(一)知识目标1、知道光的干涉现象,了解相干条件,知道光的双缝干涉现象是如何产生的以及产生明暗条纹间距与波长的关系;2、知道薄膜干涉是如何产生的,了解薄膜干涉的现象及技术上的应用。

(二)能力目标通过观察实验现象,与以前学过的机械波的干涉进行类比,培养学生的自主学习的能力以及对问题的分析、推理能力。

教学建议光的干涉是本章的重点之一.讲解前先引导学生回忆机械波的有关内容.在光的干涉的教学中,一个值得注意的问题是相干条件的讲述(有关内容可以参见扩展资料).相对于机械波--比较容易的获得连续振动的波源、满足相干波的条件,两个独立光源发出的光,即使是"频率相同的单色光"(实际上严格的单色光并不存在),也不能保持恒定的相差.考虑到学生的知识基础和接受水平,讲解中可以不提出相干光的概念,只强调利用"单孔双缝"使得一束光"成了两个振动情况总是相同的波源",这同机械波中提到的振源的"振动步调相同"的要求是一致的.做好演示实验.让学生通过观察白光的双缝干涉和单色光的双缝干涉加深知识的理解.双缝干涉的教学虽不要求定量讨论,但是在讲条纹间距与波长的关系时,要让学生知道公式中每一项的意义,配合彩图让学生将白光、单色光的干涉图样的特点记住.并要知道不同色光具有不同的频率,光的频率只由光源决定而与介质无关.在狭缝间的距离和狭缝与屏间的距离不变的条件下,单色光产生的干涉条纹间距跟光的波长成正比,这个关系是应该让学生知道的.知道了这一点,学生才能理解不同色光具有不同的频率和波长.薄膜干涉的教学,可以结合实验、演示来进行,只要求学生初步认识这种现象,不必做进一步的分析.除了肥皂膜的干涉外,两片玻璃之间的空气膜的干涉、浮在水面上的油膜的干涉,都可以让学生观察.如果有牛顿环的实验装置,也可以让学生观察.关于光的干涉在技术上的应用,教材中举了用干涉法检查平面和增透膜的例子.对此只要求学生初步了解其原理,可不再补充.关于演示实验的教学建议(1)演示实验可以用激光光学演示仪、实验时使激光束的行进方向正对学生的观察方向,用毛玻璃屏接收干涉条纹.让光屏到双缝的距离保持一定(L不变),让光束通过不同间距(d)的双缝,可观察到屏上的条纹间距不同,d大的条纹间距窄,保持d不变,使双缝到屏的距离增大,则条纹间距变宽.(2)学生实验用双缝干涉仪测光的波长.实验时可以用灯丝为线状的灯泡作光源,在双缝前加一滤光片(红、绿均可),让双缝对准光源且双缝平行于灯丝,这样通过双缝的为单色光.然后调节双缝的卡脚,即可在筒内带有刻波的光屏上得到单色光的干涉条纹,再从观察到的条纹中选若干条清晰的条纹,从屏上的刻度读出他们的间距之和,求出相邻两条纹的间距:,由可以求出d在双缝上已标出,L从仪器上可得到,为测量到的值,即可求出,本实验除了测波长,还可以让学生用其观察白光的干涉条纹(不加滤光片,直接观察灯丝发出的光),在屏上可看到彩色条纹(3)薄膜干涉可采用随堂实验.用生物实验用的盖玻片、酒精灯、食盐.将少许食盐撒在酒精灯的灯芯上点燃,然后将盖玻片置于火焰后方,用眼睛从前面着盖玻片即可看到明、暗相间的条纹(4)用激光演示仪加牛顿圈配件可以在屏上得到牛顿环典型例题典型例题1——关于相干光的条件两只相同的灯泡发出的光束相遇( )发生干涉现象?(填“能”或“不能”)分析与解答:只有两列相干光相遇,才会产生干涉现象一般光源发出的光.是大量原子跃迁时产生的,由不连续的波列组成,即使频率相同,各波列振动的情况也是无规则地变化的,因此两个独立光源发出的光不是相干光,不会发生干涉现象典型例题2——关于白光的双缝干涉实验在双缝干涉实验中,以白光为光源,在屏上观察到彩色干涉条纹,若在双缝中的一缝前放一红色滤光用只能透过红光),另一缝前放一绿色滤光片(只能透过绿光),这时:A、只有红色和绿色的干涉条纹,其它颜色的双缝干涉条纹消失;B、红色和绿色的干涉条纹消失,其它颜色的干涉条纹仍然存在;C、任何颜色的干涉条纹都不存在,但屏上仍有亮光;D、屏上无任何亮光.分析解答:在双缝干涉实验中,白光通过单缝成为线光源,从单缝时出的光通过双缝分成两束光,它们在光屏上形成彩色的干涉条纹,现在两个缝前分别放上红色和绿色滤光片,红光和绿光的频率不同,不是相干光,所以屏上没有干涉条纹,只有亮光,选择项C正确典型例题3——关于单色光的干涉条纹用单色光做双缝干涉实验时,屏上出现明暗相间的干涉条纹,屏上某处到两狭键的距离之差满足时,该处出现亮条纹;屏上某处到两缝的距离之差满足时,该处出现暗条纹.分析与解当距离之差等于单色光半被长的偶数倍时,该处出现亮条纹;当距离之差等于单色光的半波长奇数倍时,该处出现暗条纹.典型例题4--关于白光的干涉条纹用白光做双缝干涉实验时,得到彩色的干涉条纹,下列正确的说法是:A、干涉图样的中央亮纹是白色的;B、在靠近中央亮纹两侧最先出现的是红色条纹;C、在靠近中央亮纹两侧最先出现的是紫色条纹;D、在靠近中央亮纹两侧最先出现的彩色条纹的颜色与双缝间距离有关分析与解答:白光是各种不同色光组成的复色光,光屏中央到两狭缝距离相等,各色光经双缝到达光屏中央的路程差为零,在光屏中央均出现亮纹,各色光复合成白光,所以中央亮纹为白色由可知.不同色光的干涉条纹间距随波长的增大而增大,紫光的波长最短所以靠近中央亮纹两侧最先出现的是紫色条纹,选择项AC是正确的习题精选1、如图所示是用干涉法检查某块厚玻璃板的上表面是否平整的装置,所用单色光是用普通光源加滤色片后获得的,检查中所观察到的干涉条纹是下列哪两个表面反射的光线叠加而成的:()A、A的上表面和B的下表面;B、A的上表面和B的上表面;C、A的下表面和B的上表面;D、A的下表面和B的下表面.2、在用薄膜干涉来检查工件表面时,形成的干涉图样如图所示,一条明纹在A处向劈形空气膜的劈尖方向发生弯曲,由此可知工件表面A处(填“凸起”或“凹陷”).3、如果把杨氏双缝干涉实验,从空气中移动到某种透明的液体中做实验,则条纹的间距:()A、增大B、减小C、不变D、缺少条件,无法判断4、用红光做双缝干涉实验,在屏幕上观察到干涉条纹,在其它条件不变的情况下,改用紫光做实验,则干涉条纹间距将变,如果改用白光做实验,在屏幕上将出现色条纹.答案:1、C2、A处向下凹陷3、B4、小;彩色扩展资料白色与无色在日常生活中,我们发现,有些人常把白色和无色自觉不自觉地混淆起来,例如,把纯净水滴说成白色水滴,无色透明的玻璃烧瓶说成是白色透明的玻璃烧瓶等等。

似乎在这些人眼里,白色就等于无色,无色与白色是一回事。

其实不然,白色与无色是两个迥然不同的概念!为了能澄清进而区别这两个概念,还得让我们从颜色理论讲起。

光是电磁波,具有波动性,不同波长(频率)的光在我们眼睛的视网膜上能产生不同的效应,正是这些效应给我们以颜色的感觉。

但是,并不是所有光波都能引起视觉,引起视觉的光波,其频率大约为每秒四百万亿次到八百万亿次(波长大约在3800~7800埃),即可见光范围。

在可见光范围内,能量按频率或波长的不同分布引起不同颜色视觉。

例如,适当的、均匀分布的色光引起白色的视觉;能量分布集中于高频率的色光会引起蓝色的视觉;能量分布集中于低频率的色光会引起红色的视觉。

颜色的视觉感是由于能量分布的不同而引起的,然而,有时能量分布虽然不同,但是,引起的颜色视觉却完全一样。

事实上,同一种色光存在着无数种不同的能量分布。

如真正的黄光(即单色光)和由红绿适当混合而成的黄光,看起来完全一样。

由此看出,人眼的分析能力比较差。

自然界中的光,有各种各样的颜色,其实,这些光一般都不是单色光,而是多种单色光的混合。

但是,人眼对某一种颜色却只有一个笼统的总感觉,尽管这种颜色是由千万种单色光组成的。

早在三百多年前(1666年)牛顿就用棱镜将白光分析成为红、橙、黄、绿、青、蓝、紫的彩带,第一次发现白光(日光)的光谱组成。

然而,人眼是决不能分析出白光的光谱组成的。

其实,适当选择两种不同波长的单色光及它们的亮度,再把它们混合起来也能得到白光。

这种白光可以和上述由红、橙、黄、绿、青、蓝、紫等一系列单色光混合出来的白光D一样白,一样亮。

这些能配合成白光的两种单色光称为互补对或互补色。

牛顿曾制造出一个颜色盘,也叫牛顿色盘,如图所示。

它的特点是将各个互补色大致绘在圆盘的对径上。

例如,红光的互补色是青绿之间的颜色,适当份量的红光和青绿光同时到达人眼,就可以产生白光的印象。

再如,橙和青蓝或黄和紫蓝也都是互补色,假如将它们一对一对各自按适当的比例配合起来,都能产生白光的视觉。

更为有趣的是,不仅两种单色光可以配合成为白光,三种、四种甚至千万种单色光的连续光谱也可以混合起来配成白光。

这些白光,在人眼看起来都是一样白,一样亮,但它们都是由完全不同的光谱所组成。

太阳光是白光,白炽灯的光也是白光,在各种不同情况下的日光,如直射日光,被云遮着的日光,天空散射的日光等,都可以称为白光。

这些白光不仅在光谱分析上不同,即使在视觉上也有些不同。

例如,天空散射的日光和被云遮着的日光,看起来带些蓝,而白炽灯的光似乎带点红或黄。

但是,由于人眼有很大的适应性,使得在晚上看电灯光时又确实很“白”,这种适应性加上其他心理成分,使白光的定义就更为复杂化。

事实上,人眼产生的颜色感应是一个物理、生理和心理的综合效果。

但是,白光又是一个常用的概念,应有一个标准定义。

色度学常用CIE(国际照明委员会的缩写)1931年建议的等能量光谱作为白光的定义。

等能量光的意义是:以辐射能作为纵坐标,波长作横坐标,则它的光谱曲线是一根平行于横轴的直线。

考虑到频率比波长更基本些,所以,后又用频率为横坐标的等能量光作白色的定义。

但是,这样的等能量光谱和CIE的等能量光谱完全不同。

以上我们从光的频率及其能量分布与视觉器官的相互作用论述了光的颜色本质,特别是对“白光”概念作了较为详尽的说明。

光的颜色本质明了后,自然界中各种物体能呈现各种各样颜色的原因也就不难找到。

颜色不是物体自身的性质,而是由它对照射到它上面的各种颜色的光的反射和吸收决定的。

一般的有色透明体就是在可见光范围内表现选择吸收的结果。

例如,对红色光及橙色光吸收得很少,而对绿色、蓝色及紫色光吸收很多的玻璃是红色的。

当以白光通过这种玻璃时,只有红色光才能通过而引起红色的感觉,其他波长较短的光都被吸收。

假如用绿色光或蓝色光照射这种玻璃,则玻璃呈现出“黑色”,因为它吸收了这些光、呈现非透明现象。

由于选择吸收而使物体呈现的颜色称为体色,呈现体色物体的透射光和反射光的颜色是一样的。

不透明物体的颜色一般都是选择反射的结果。

例如,植物的叶子,由于含有胡萝卜素族的叶绿素,吸收红、紫两端光波段,而对绿光反射特别强,所以呈绿色;动物的红血球吸收绿色以下的短波段,所以呈红色;白色物体对可见光的吸收程度很小,而反射程度很大。