城镇化

【教学目标】

一、知识与技能

1.理解城镇化的概念、主要标志及意义,了解推动城镇化发展的主要因素。

2.运用有关资料,概括城镇化的过程和各阶段的特点。

3.理解世界不同国家的城镇化进程,了解我国的城镇化和区域差异。

4.解释城镇化过程中对地理环境的改变,不合理的城镇化带来的环境和社会问题;针对问题,提出如何降低城镇化对地理环境影响的措施。

5.举例说明地理信息技术在城镇管理中的应用。

二、过程与方法

1.读图分析讨论法。

2.案例教学法。

3.自主合作探究。

三、情感、态度与价值观

1.通过学习,学生能用全面的、辩证的、发展的观点来看待城镇化过程中积极的一面及出现的问题。

2.通过发达国家与发展中国家城镇化进程的盛与衰的对比分析,学生认识到发展中国家有待于增强自身的经济实力,从中找到一条中国城镇化发展的道路,为国家富强而学习。

【教学重点】

1.城镇化的过程和特点。

2.城镇化过程中出现的问题以及对应解决措施。

3.举例说明地理信息技术在城镇管理中的应用。

【教学难点】

城镇化的过程和各阶段的特点。

【教学过程】

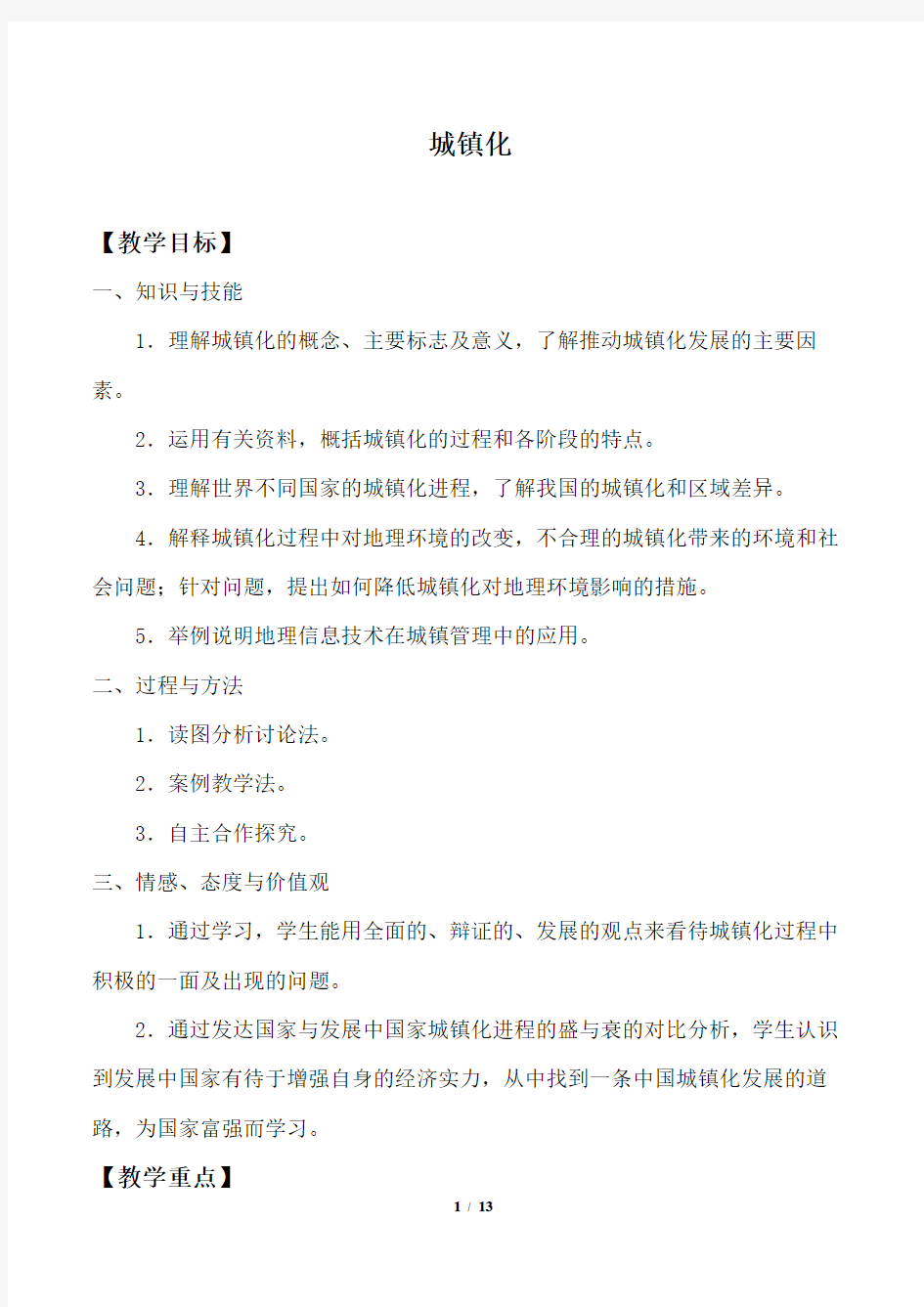

新课导入对比下面两图(图2.11),你会发现,尽管才经过30年,长江三角洲地区的城镇分布已经发生了翻天覆地的变化——新的城镇不断涌现,城镇数量急剧增多,原有的城镇规模持续扩大。你的家乡是不是也有类似的现象出现?为什么会出现这种变化呢?

【新课学习】

一、城镇化的意义

什么是城镇化?(通过图分析城镇化的内涵,本部分可以采取学生讨论→学生讲解→教师评价→教师总结的程序进行)

1.城镇化概念:城镇化也称城市化,一般是指乡村人口向城镇地区集聚和乡村地区转变为城镇地区的过程。(教师应引导学生观察图2.11中哪些城镇等级升级了,哪些是新增加的城镇。然后引导学生思考这些变化的结果)

2.城镇化标志

(1)城镇人口增加

(2)城镇人口占区域总人口的比例上升

(3)城镇建设用地规模扩大

衡量城镇化水平的最重要指标是城镇人口占总人口的比例。

3.城镇化与社会经济发展水平的关系

教师指导学生读图2.12,引导学生理解:一个国家和地区城镇化的水平,体现其工业化程度和社会经济发展水平。

设计意图:培养学生读图分析和从图表资料中发现问题和解决问题的能力。

3.城镇化的意义

城镇化和区域的发展是相互促进的。城镇是区域的中心,集中了大量的人口、工业、服务业和基础设施等,能带动区域经济发展、社会繁荣、环境改善;区域经济水平的提高,又可为城镇的发展增添动力,推动城镇化进程。具体表现为:

(1)促进区域经济增长

(2)提高资源利用效率

(3)改善城乡居住环境

(4)增强区域社会和谐

设计意图:让学生明确城镇化与其它社会要素的相互影响。

二、世界城镇化进程

【过渡】自城镇开始出现以后,城镇化的过程就已经开始。但是,在人类历史的不同的发展阶段,城镇化过程所影响的范围和城镇化的速度在不同地区都有不同的表现。

1.世界城镇化进程

图表分析:教师指导学生读图2.17“世界城镇人口的增长及预测”,归纳世界城镇人口的增长特点。

【提问】读课文并结合图2.19“城镇化进程示意”回答:世界城市化的进程经历了哪几个阶段?

教师讲解:该图的纵坐标是城镇人口比例,横坐标是时间,图中的呈稍被拉平的“S”形曲线表示世界城镇化水平随时间的变化。从图中可以看出,世界城镇化发展可以分为三个阶段:初期阶段、加速

阶段、后期阶段,每个阶段具有不同特征,不同国家处在不同的发展阶段上。如下表所示:

2.发达国家和发展中国家城镇化进程的差异

读图分析:教师指导学生读图2.18“世界各国城镇人口比例(2018年)”,归纳发达国家和发展中国家城镇化进程的差异,完成下表。

3.结合图2.19“城镇化进程示意”,分析比较不同国家类型的城镇化进程,完成下表。

4.世界城镇化发展大约从18世纪中叶开始,到现在席卷全球。不同时间阶段,城镇化发展的重心不同。基本内容整理如下:

5.案例展示:“英国的城镇化进程”

英国的城镇化进程可以说是世界城镇化发展历程的典型代表,它的发展过程可以用下表总结:

城镇由106个增加到265个,城镇

人口比例由26%提高到45%。出现

了一大批工业城市,如曼彻斯特、

伯明翰等

6.归纳小结:

出现了劳动

力过剩、交

通拥挤、住

房紧张、环

境恶化等问

题

大城镇的市

中心出现了

失业率增

7.活动探究:了解我国的城镇化和区域差异

教师指导学生阅读教材P37的材料,结合图2.22“中国城镇化进程曲线(1978-2015年)”以及图2.23“中国城市群空间分布示意”,回答下列问题:

1.改革开放以后,我国的城镇化有什么特点?为什么会出现这种特点?

2.运用所学知识,分析我国东部和中西部城镇化水平差异较大的原因。

三、城镇化过程中出现的问题

1.城镇化过程中出现问题的原因

城镇化改变了人们的生产、生活方式,给区域经济的发展带来了巨大活力。但是,在城镇化过程中,也容易出现各种各样的环境问题和社会问题。

2.城镇化对地理环境产生影响地表现

(1)当城镇生产和生活排放的污染物超出一定的限度,城镇环境质量就会下降,甚至出现大气污染、水污染、垃圾污染和噪声污染等环境问题,严重影响人们的生活。

(2)在有些城市,尤其是人口超过百万,甚至千万的大城市,城市人口规模和人口密度不断增加,加上缺乏合理的城市规划和管理,城市的基础设施远远不能适应城市发展的需要,会出现交通拥堵、住房紧张等现象。

城镇是人类对自然环境干预最强烈、自然环境变化最大的地方。城镇是人类对环境影响最深刻、最集中的区域,也是环境污染最严重的区域。城镇环境是多方面的,主要有大气污染、水污染、噪声污染、固体废弃物污染等。

>50分贝的噪声

教师课件以视频或图片的形式展现城镇化发展过程中出现的问题类型,成因及危害,然后师生共同思考归纳每一种问题对应的解决措施。

四、地理信息技术在城市管理中的应用

活动探究:了解地理信息技术在城市出警中的应用

城市110指挥中心在接到报警后,能在最短的时间内指挥警车到达事故地点。为提高出警效率,城市都配备了巡警车。应用地理信息技术可大大提高出警效率(图2.28)。

1.110指挥中心要随时掌握每辆巡警车在城市中的位置,可以利用哪一种地理信息技术?

2.110指挥中心要确定哪一辆巡警车离事故地点最近,可以利用哪一种地理信息技术?

3.110指挥中心要判定最近的警车至事故地点的道路是否畅通,还需要利用哪些技术?如果存在严重交通堵塞,110指挥中心又该怎么办?

4.假如你是110指挥中心的调度员,请你设计在接到报警到指挥警车前往事故地点的工作程序。

5.由此例推想,地理信息技术还可以应用于城市管理的哪些部门中?

师生共同总结归纳:

①城市,尤其大城市是人口高度密集的地区。随着城镇化的发展,城市的方方面面在不断地变化,居民生活不便,城市管理面临很大挑战。地理信息技术在城市规划、市政建设、公共服务等城市管理方面得到了广泛应用。

②在城市管理中,借助地理信息系统对各类空间信息的储存、分析和处理功能,结合全球卫星导航系统的定位、导航功能,可为市民衣食住行等日常生活搭建信息平台,提供便利。

③在城市规划和建设管理中,地理信息系统依托其强大的数据管理、图层分析、制图等功能,为政府、企业等提供全方位的应用服务。例如,利用地理信息系统,可以对公共服务设施布局提供优化方案。

五、作业布置

完成自学窗“城镇分布与自然法则”

六、课堂练习

下面图甲为“城镇人口占总人口比重变化图”,图乙为“劳动力在各行业中的百分比图”,读图,完成1~2题。

1.在图甲中,字母E→F反映的是()

A.城镇化进程进入加速阶段B.城镇化进程进入衰退阶段

C.出现逆城镇化现象D.城乡差距扩大

2.图乙中a、b表示不同城镇化阶段的就业比重状况,其中b最可能处在图甲中的

A.D时段B.B时段C.E时段D.F时段

2018年全国两会政府工作报告解读 关于新型城镇化 《2018年全国两会政府工作报告解读关于新型城镇化》是一篇好的范文,觉得有用就收藏了,为了方便大家的阅读。 【报告摘要】 2015年政府工作报告提出,加大城镇棚户区和城乡危房改造力度。用改革的办法解决城镇化难点问题。抓紧实施户籍制度改革,落实放宽户口迁移政策。对已在城镇就业和居住但尚未落户的外来人口,以居住证为载体提供相应基本公共服务,取消居住证收费。建立财政转移支付与市民化挂钩机制,合理分担农民工市民化成本。建立规范多元可持续的城市建设投融资机制。坚持节约集

约用地,稳妥建立城乡统一的建设用地市场,完善和拓展城乡建设用地增减挂钩试点。加强资金和政策支持,扩大新型城镇化综合试点。 提升城镇规划建设水平。制定实施城市群规划,有序推进基础设施和基本公共服务同城化。完善设市标准,实行特大镇扩权增能试点,控制超大城市人口规模,提升地级市、县城和中心镇产业和人口承载能力,方便农民就近城镇化。发展智慧城市,保护和传承历史、地域文化。加强城市供水供气供电、公交和防洪防涝设施等建设。坚决治理污染、拥堵等城市病,让出行更方便、环境更宜居。 【中公解读】 城镇化是伴随工业化发展,非农产业在城镇集聚、农村人口向城镇集中的自然历史过程,是人类社会发展的客观趋势,是国家现代化的重要标志。按照建设中国特色社会主义五位一体总体布局,顺应发展规律,因势利导,趋利避

害,积极稳妥扎实有序推进城镇化,对全面建成小康社会、加快社会主义现代化建设进程、实现中华民族伟大复兴的中国梦,具有重大现实意义和深远历史意义。 [存在的问题] 一是大量农业转移人口难以融入城市社会,市民化进程滞后。 目前农民工已成为我国产业工人的主体,工作总结受城乡分割的户籍制度影响,未能在教育、就业、医疗、养老、保障性住房等方面享受城镇居民的基本公共服务,产城融合不紧密,产业集聚与人口集聚不同步,城镇化滞后于工业化。城镇内部出现新的二元矛盾,农村留守儿童、妇女和老人问题日益凸显,给经济社会发展带来诸多风险隐患。 二是“土地城镇化”快于人口城镇化,建设用地粗放低效。 一些城市“摊大饼”式扩张,过分追求宽马路、大广场,新城新区、开发区和工业园区占地过大,建成区人口密度

农村城镇化与就业问题的关系 【摘要】城镇化是我国现代化建设的一个必经过程,也是我国现代文明的一个重要标志。目前,我国城镇化正处于快速发展阶段,城市规模扩大,城乡一体化程度提高,越来越多的农业人口开始转变为城镇人口,农村剩余劳动力也开始大量向城镇转移。城镇化在带来一系列问题的同时,也着实解决了农民的就业问题,本文从农村城镇化与就业的相关概念出发,对我国农村城镇化与就业的发展状况及相互关系进行了深入分析,在对目前我国存在的问题进行探讨的基础上提出了解决我国农村城镇化与就业问题的建议。 【关键词】城镇化就业农村劳动力

目录 1 引言 (4) 2 相关概念 (5) 2.1农村城镇化的概念 (5) 2.2农民就业的概念 (5) 3 我国农村城镇化与就业的现状 (6) 3.1 我国农村城镇化发展状况 (6) 3.2 城镇化过程中农民就业现状 (6) 3.结论 (8) 4 城镇化的发展趋势 (8) 5 我国农村城镇化存在的问题 (9) 6 城镇化对农民工就业的影响 (10) 7 农村城镇化与就业问题的解决思路 (12) 8 结语 (13) 9参考文献…………………………….................14.

一、引言 城镇化,是植根于中国这样一个有着悠久历史的文明古国发展过程中所独有的现象,城镇化的核心就是要把农民及农村人口变成城市人口;城镇化,是我国特殊国情下的战略对策,对转移农村剩余劳动力、实现农村经济现代化有着很大的促进作用。城镇化的出现既是物质文明的直接体现,也是精神文明前进的动力,作为一个历史过程,不仅仅是城镇数量上的增加,更是产业规模的调整和城镇结构变化的过程。城镇化的程度一般可以用城镇人口规模和城镇土地规模来界定,它的发展和国民经济发展息息相关,城镇化水平的高低体现了一个国家的经济发展水平高低。党的十八大报告指出:要坚持走中国特色新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化道路。同时还指出,要加大统筹城乡发展力度,增强农村发展活力,逐步缩小城乡差距,促进城乡共同繁荣。建设新型城镇化,推动城乡发展一体化,构建科学合理的城市化格局,是符合世界潮流、符合中国国情的,是体现中国特色的。城乡统筹发展对于全面建设小康社会,维护社会的公平正义和保障社会和谐等方面都具有重大意义。 随着城镇化的建设速度的加快,城市规模的扩大,农村规模的缩小,城乡一体化程度的提高,越来越多的农业人口开始转变为城镇人口,农业人口数量开始减少,农村剩余劳动力也开始大量向城镇转移。而核心城市圈对农村富余劳动力的吸纳能力是有限的,再加上广大农民很难支付起高额的城市定居成本,所以导致很多农民离土不离乡,或者一部分农民工能暂时就业,但是在就业的稳定性方面也是无法得到保障的,生活对他们来说成了日益严峻的问题。那么怎么实现劳动力转移,解决农村隐性失业问题就成为了研究的热点。

贵州城镇化发展情况分析 城镇化是现代化的必由之路,是实现经济持续健康发展的强大引擎,是加快产业结构转型升级、解决农业农村农民问题、推动城乡统筹协调发展的重要抓手。2010年以来,在经济发展带动下,城镇化进入快速发展期。 一、贵州省城镇化发展现状 (一)城镇规模明显扩大,城镇化进程加速推进。一是城镇人口迅速增加。2014年全省城镇人口为1403.57万人,比2010年增加227.32万人,城镇化率由2010年的33.81%提高到2014年的40.01%,2011-2014年年均提高1.55个百分点。二是城市规模不断扩大。城市建成区面积由2010年的973平方公里增加到2014年的1380平方公里,占全省总面积的比重由0.55%提高到0.78%。三是城市基础设施建设进一步完善。2014年全省城市人均道路面积9.3平方米,比2010年增加3.07平方米;供水综合生产能力由2010年的352万立方米/日增加到2014年的371万立方米/日;燃气普及率由2010年的54.5%提高到2014年的60.3%;城市电话用户由2010年的248.24万户增加到2014年的261.36万户,占全省电话用户的77.07%。 (二)固定资产投资高速增长,城镇环境进一步优化。全社会固定资产投资力度加大,支撑了城镇化的快速发展。2014年全省全社会固定资产投资13103.86亿元,是2010年的4.11倍。其中,房地产开发投资由2010年的556.69亿元增加到2014年的2187.67亿元。城市环境和城镇面貌明显改观。人均公园绿地面积由2010年的5.33平方米增加到7.9平方米;城市污水日处理能力由2010年的170万立方米增加到2014年的196万立方米;生活垃圾无害化处理率由2010年的45.4%上升为2014年的72.6%;城镇居民人均住宅面积由2010年的27.42平方米增加到2014年的36.58平方米。 (三)城镇居民生活水平大幅提高,就业拉动作用明显。随着城镇化进程加快,城镇居民生活水平大幅度提高,生活条件不断改善。城镇居民人均可支配收入由2010年的14142.74元增加到2014年的22548.21元;人均消费性支出从2010年的10058.29元增加到2014年的15254.64元。城镇就业增长明显。全省城镇就业人员从2010年的525.76万人增加到2014年的690.28万人。全社会就业人口中,第一产业就业人员比重由2010年的68.3%下降至61.32%,二、三产业就业人员比重由2010年的11.49%和20.21%分别上升至2014年的15.26%和23.42%。

浅谈我国城镇化建设带来的挑战和机遇摘要:我国城镇化建设是贯彻落实科学发展观的重要内容,也是全面建设小康社 会的重要任务。自改革开放以来我国便在大力的推进城镇化建设,而在逐步的城镇化建设中又展现出了许多的挑战与机遇,而正确认识这些挑战与机遇是有利于我国的城镇化建设,促进我国经济和政治更快更好的发展。 关键词:我国(中国)城镇化挑战机遇 一.我国城镇化建设的开始原因与发展状况 (一)原因 随着我国全面建设小康社会的进行,我国的城镇化建设也越来越重要,其中在十八大报告全篇提及城镇化多达七次,足以证明我国对于城镇化建设的重视度。同时城镇化建设对于我国经济的发展也有重要的影响,就现阶段来说,四大经济失衡影响了中国经济的持续增长。中国经济要想实现健康持续增长,就必须实现中国经济的成功转型,进行经济结构的调整。而城镇化建设将是中国经济顺利转型的突破口。所以在党的十八大报告中,城镇化建设就出现在经济结构调整和发展方式转变的相关章节中。从局限“区域协调发展”一隅,到上升至全面建设小康社会载体,上升至实现经济发展方式转变的重点。综上我们不难明白为什么国家全面推进城镇化发展。 (二)背景及发展 首先,我们来明确一下什么是城镇化建设,城镇化是指由农业人口占很大比重的传统农业社会,向非农业人口占多数的现代文明社会转变的历史过程,是伴随工业化进程的一种经济现象,也是衡量现代化程度的重要标志。并且,从世界各国走向现代化的历程看,城镇化建设是一条共同经验,我国要全面建设小康社会,加快推进社会主义现代化,也必须走这条路。例如江泽民同志在十六大报告中明确提出了“全面繁荣农村经济 ,加快城镇化进程” ,“要逐步提高城镇化水平 ,坚持大中小城市和小城镇协调发展 ,走中国特色的城镇化道路”。那么我国现在的城镇化建设又在一个什么样的程度呢?或说呈现出一个什么样的状况呢?改革开放30多年来,中国演绎了波澜壮阔的城镇化史诗,这也是有力地支撑了中国经济增长的奇迹。中国城镇化率达到51.9%,拥有6亿多城镇人口,截止到2011年年底,全国共有设市城乡657个,小城镇近2万个,已初步形成以大城市为骨干、小城镇为基础的多层次的城镇体系。但是其中不免显露出我国在城镇化建设中所面对的挑战与机遇,以及其中所存在的问题。 二.我国城镇化建设带来的挑战 (一)生活环境的污染和生态环境的破坏 根据《中国城市发展报告》,中国有三分之二的城市空气质量不达标。2013年1月以来,连续出现的雾霾天气,让“北京咳”这一名词在民间迅速传播。元凶之一就是机动车尾气污染。而这一切追根说与城镇化建设所带来的环境污染密不可

【标题】城市化与环境保护关系 【作者】洪茂 【关键词】城市化环境保护和谐 【指导老师】吴从众 【专业】 【正文】 引言 城市化是人类社会发展的必然规律,是国家发达程度和社会进步的重要标志之一。我国目前城市化水平不仅远远低于发达国家,而且与世界平均水平和许多发展中国家也有很大差距。因此,提高城市化水平是摆在我国面前的一项重要任务。 然而,我国目前的城市化只是表面上的城市化。城市数量不断增加,但能带动当地经济发展的却是极少的一部分。大部分的城市都是在盲目的发展,各成体系,重复建设了不少污染极大的小型企业,对当地自然环境造成了破坏。不但没起到带动当地经济发展的目的,反而影响了当地经济的持续发展。这主要是因为没能正确认识城市化进程和环境保护间的关系,在城市化建设的进程中,只注重了城市化进程所带来的经济等方面的效益,而忽视了发展过程中对环境资源所造成的严重破坏。 一、城市化进程对环境的影响 在我国,由于经济落后和不被重视的原因,使得环境污染极为严重。对各种自然资源都造成了极大的破坏。 首先,是对空气的污染。随着社会的进步和经济的发展,特别是工业化的发展,不可避免的对生态环境造成了一定的影响,最显著的就是全球升温。同时,由于有害气体排放过多,空气质量明显下降,天空不在明亮。在污染严重的地区,下的雨也是带有腐蚀性的酸雨。 其次,是对水资源的污染。在我国,环境污染最突出的就是对水资源的污染。以黄河为例,1995年黄河全流域一类到三类水占38.4%,到1997年就锐减为13.8%,四类水由1995年的36.3%飚升到1997年的68.4%。黄河干流被恶化更为明显。1995年干流三类以下水占53.5%,1998年减为19.7%。据1999年1月的数据统计,龙门以下的黄河干流水质全部为五类,超五类水,已失去水体功能。 此外,水资源正加剧枯竭。主要是河流断流日趋严重、湖泊退化、冰川后移愈演愈烈。黄河断流始于七十年代,1970年断流的时间长达21天;1997年黄河断流13次,断流时间长达226天,最长一次断流河道长度704公里。素由“千岛之县”美称的黄河源头第一县玛多,境内本有大小湖泊4077个,而现已有2000个消失。祁连山冰川的后退一直悄悄的在加剧,东部冰川的年退缩速度为16.8米,中部冰川为3.3米,西部冰川为2.2米。黄河源头地区雪线上升,导致黄河来水量日益减少。 第三,是对土地资源的破坏。在城市化进程中由于缺乏管理和规划,盲目发展,再加上对环境的破坏,对土地资源造成了严重的破坏。首先是水土流失加剧。就水土流失率而言,宁夏达到69.94%,陕西66.87%,四川43.65%,贵州43.55%,分别列居全国的一、二、四、五位。黄土高原土地总面积约60万平方公里,水土流失面积达43万平方公里,每年被雨水冲走的土层厚度达0.2—1厘米,而形成1厘米厚的土壤需要200至400年,而这层土壤正好是腐殖土,偏偏被雨水冲走,被风刮走,水土流失非常严重。 沙漠化急剧发展。西部各省的荒漠化率相当高,其中新疆是86.07%,宁夏75.98%,甘肃50.62%,西藏42.02%,青海33.06%,陕西15.96%,分别居全国的一、二、四、五、七、八位。近几年,黄河源头荒漠化急剧发展,几年前尚有一尺多高的草地,现在已经是斑斑沙迹。

城镇化进程中的生态环境问题及对策 ——以怀化市为例 (湖南城市学院谢凯华) 摘要:城镇化是人类社会发展的自然历史过程,是现代化的重要标志。党的十八大以来,突出“新型城镇化”,强调以人为本、集约高效和绿色智能,把城镇化与环境保护和生态文明建设结合起来。怀化市以省域次中心城市作为现阶段发展目标,在城镇化建设飞速发展的同时,生态环境的保护日益受到关注。本文以怀化市城镇化进程中引发岩石圈、大气圈和水圈的生态环境问题为出发点,具体分析怀化市城镇化进程中,造成耕地面积减少、水土流失、大气污染、温室效应、水源污染等生态环境问题的原因,并针对造成环境污染的原因,提出相关对策,为落实怀化市委四届十次全委(扩大)会议提出的奋力实施“一极两带”和“一个中心、四个怀化”发展战略,提供相关依据。 关键词:城镇化生态环境问题怀化市原因对策

Abstract Urbanization is a natural historical process of the development of human society. It is an important symbol of modernization. Since the eighteen party, highlighting the new urbanization, emphasizing people-oriented, intensive and efficient and green smart, the urbanization and environmental protection and ecological civilization construction combined. Huaihua City, the provincial center city as the current stage of development goals, the rapid development of urbanization at the same time, the protection of the ecological environment has been increasingly concerned. This paper in Huaihua city urbanization caused the ecological and environmental problems in the lithosphere, atmosphere and hydrosphere as a starting point, specific analysis of Huaihua City, the process of urbanization, resulting in cultivated land area reduce, soil erosion, air pollution, greenhouse effect, water pollution etc. ecological and environmental problems, and for the cause of environmental pollution, and puts forward relevant countermeasures, in order to implement the Huaihua Municipal Party committee of the Tenth Plenary (enlarged) meeting of the struggling to implement the "two belts" and development strategy of "one center and four Huaihua provide according to

浅析中国城镇化的利与弊 引言 所谓城镇化,指农村人口不断向城镇转移,第二、三产业不断向城镇聚集,从而使城镇数量增加、规模扩大的一种历史过程。它主要表现为随着一个国家或地区社会生产力的发展、科学技术的进步以及产业结构的调整,其农村人口居住地点向城镇的迁移和农村劳动力从事职业向城镇二、三产业的转移。城镇化的过程也是各个国家在实现工业化、现代化过程中所经历社会变迁的一种反映。 经过课堂上一番激烈的辩论,不论正反两方,都不遑多让。中国城镇化利弊重生,再次印证事物存在两面性。我认为中国城镇化是一个必然的过程,利大于弊,不然的话,各个发达国家以及发展中国家也不会选择这条发展的道路。当然,中国的城镇化又有着自己的特殊性,人多、资源少等制约着中国的发展。 中国的城镇化,在中国特色社会主义理论体系指导下,城镇化取得了快速的发展,2009年城镇化水平提高到46.4%,据统计,进入21世纪,我国的建制镇已超过2万个,比1978年增长了近10倍,大约2亿多人口生活在小城镇,小城镇30年来的快速发展对解决“三农”问题起到一定的积极作用,因此,加快推进中国特色城镇化进程是历史发展的必然要求。 中国城镇化进程的主要成就 (一)小城镇促进了农村经济发展和城镇化进程 中国的小城镇建设与农村的经济发展是相辅相成、相互制约、相互促进协调发展的。小城镇的发展,可以直接吸纳农村劳动力,从而推动农村从小规模均田制向适度规模经营的发展;可以提高农业劳动生产率,使更多的农村劳动力转移到第二、三产业上去。 (二)城镇化水平的提高使城乡差别逐渐缩小 党的十七大报告在全面建设小康社会的目标中提出,在优化结构和提高效益的基础上,城镇人口的比重较大幅度提高,工农差别,城乡差别和地区差别扩大的趋势逐步扭转。改革开放30年来,特别是近年来,加快推进城镇化的进程,城乡分割的体制逐渐改变和创新,城乡之间劳动力、人口、资本、人才和技术的流动日益增加,城乡的市场结构和商品流通关系不断发生变化,城乡经济发展出现了可喜的融合态势,城市户籍制度的改革有所突破。

论我国新型城镇化建设与生态环境保护郑丽果 发表时间:2019-11-25T14:20:20.827Z 来源:《基层建设》2019年第24期作者:郑丽果 [导读] 摘要:城镇发展与生态文明需要统一起来,这样才能实现我们城镇建设的可持续性。 河北工程大学河北邯郸 056000 摘要:城镇发展与生态文明需要统一起来,这样才能实现我们城镇建设的可持续性。本文围绕新型城镇化建设同生态环境保护开展深入研究,首先分析城镇化、生态环境二者的交互耦合关系,以及当前环境保护对于新型城镇化发展的意义,随后分析了当下城镇化进程中存在的生态问题,并提出有效的解决对策,进一步实现城镇化、生态环境平衡发展的局势。 关键词:新型城镇化;建设;生态环境;保护 前言:我国正处在改革发展的深水区。新型城镇化发展过程中遇到了很多突出问题,即:发展与环境保护问题。习总书记在近几年提出了“绿水青山就是金山银山”。为我们在进行城镇化发展的过程中,破解发展与环境保护问题提出了重要论断依据,即:我们在进行城镇化建设的同时,需要进一步拓展生态保护的意义,需要量发展与环境进行统一,构建以人为本、和谐发展的新型城镇化发展新思路。 1.城镇化与生态环境交互耦合的关系 1.1城镇化对生态环境的胁迫效应 城镇化对生态环境的胁迫效应,主要体现在如下几个方面,一是人口城镇化会促使人口密度增加,生态环境压力也就随之上升。二是城镇化会提高消费水平,社会人群向生态环境的索取力度就会不断增加,生态环境不断恶化、脆弱。三是城镇化建设中,企业规模的不断扩大、数量增多,就会消耗大量能源与资源,并在生产经营期间排放大量的污染气体、固体、液体,加剧生态污染。 1.2生态环境恶化对城镇化的约束效应 城镇化会使生态环境的恶化程度不断上升,降低周边城镇居住环境舒适程度,排斥居住人口,进而对城镇化发展产生阻碍,同时,投资环境的竞争力也在不断的下降,对企业资本投入加以排斥,进一步造成本地资本流失,减缓城镇化的发展速度。此外,生态环境的恶化,会将生态环境的支撑力拉低,例如城镇的用水等等,并提高灾害事件的发生几率,对城镇化的发展造成极大的阻隔,如果想改善生态环境日益恶化的现象,就需要政府、相关管理部门以及社会企业,加大对环保的人力投入、财力投入,这就又使得城镇化步伐变得缓慢。 2.强化生态环境保护对于新型城镇化的意义 2.1人民对生活质量的要求 由于城镇化发展的重要标志就是城镇人口的不断增加,人民在实现高密度居住、学习、工作的同时,他们对自己生存的环境存在一定的要求,即:空气质量是否符合人居环境要求,水资源是否达到人类饮用标准,农产品等食材中的有害物质是否超过国家标准等,人们不断提升对生态环境的要求。这种意愿也将成为当前新型城镇化发展的重要理念。 2.2可持续发展的要求 城镇化发展需要可持续,在保证国民经济高速发展的同时,绿水青山对于新型城镇化发展也十分重要。城镇化建设过程中,我们的经济增长需要具有可持续性。这种可持续发展内核动力建立在环境综合治理的前提之下。环境优化之后,新型城镇化发展才能长期持久。 2.3城镇吸引人才的要求 人们对生存环境的要求随着时代的发展不断提升,尤其是高素质人才对于生存环境的要求也是很高的。他们在选择今后的生活、工作的城市的时候,对于该城市的生态环境保护有着一定的认识。一个环境优美,园林化的城市,宜居指数较高可以有效吸引外来的高素质人才。 3.当前城镇化进程中的生态问题 3.1城镇绿地不足 城镇化建设会让人口密度持续增加,绿地缺失已经是十分严重的问题,人、植物的生物不良比值始终不断下降,绿地不仅是生态系统初级生产证,更是生态平衡的调控重要措施,但是因为城镇化过多的关注经济发展,不断扩大土地的利用面积,过分追求GDP,就造成对绿地保护的忽视,城镇绿地面积正在不断下降。 3.2城镇供水紧张 在城镇化建设过程中,土地的利用性质遭到改变,道路、下水管网的建设工作,造成了下垫面不透水面积不断增大,直接将雨洪径流的形成条件改变,同时随着城镇人口不断增加,水源需求量日益升高,污水的排放量也增加,长期对地下水位的汲取,造成水位严重下降,很多原本几米就可出水的地表,现在都需要几百米以上的打井才能出水,加上工业生产对水域的不断污染,生活用水供应已经进入了危机的阶段。 3.3噪音污染增加 城镇化的交通扩充,加上城镇化背景下经济快速发展,道路逐渐拥堵、大量的车辆造成交通噪音,同时工业生产中,大量的机械设备会产生工业噪声,建筑施工现场的机械,在生产阶段也会产生严重的建筑噪声,商业区域、人口高度集中区域也会产生一定程度的生活噪声,据有关数据表明,全国城镇人口中,超过60%都生活在噪音污染中,噪音污染不但对人体上的神经、心血管系统造成危害,还会引发失眠、心跳、记忆力减退、心律不齐的症状,并严重危害人群心理健康。 4.我国新型城镇化建设中生态环境保护对策 4.1注重绿化规划 在城镇化建设的过程中,地方政府,相关部门需要重视、加强城镇中、城镇周边的绿化规划,在城镇化建设的同时,对环境的绿化也要跟上步伐,加强草坪的种植以及绿色植被的种植,同时在城镇化建设的过程中,环保部门应合理的选取植物种类,尽量选择当地植物进行栽种,进一步与扩大绿化面积的同时,确保绿化地带的生存能力。此外,政府部门需要抬高土地占用的门槛,针对土地面积制定相关政策,不得无故破坏、滥用土地资源,同时也可以鼓励房地产开发商进行自主绿化,例如可制定只要植草种树,在土地资源价格方面便给予一定程度的优惠,鼓励更多企业、房地产开发商投入到绿化建设中。 4.2合理利用水资源 在城镇化发展的进程中国,相关部门或政府,首先要加强节约水资源政策的宣传,杜绝水资源的浪费,同时政府可给予城镇中工业企

城镇化与城市化的区别 “城市化”容易被与城市有关的规划、建设、管理和科研部门所接受,并可较好地体现社会发展的前进方向。“城镇化”便于与城镇人口增长和城镇体系发展直接相联系,且有助于防止忽视发展小城镇的倾向。因此我们在理解这两个概念的时候,不能把“城市化”片面理解为主要发展现有大中城市,也不能把“城镇化”片面理解为重点发展小城镇,这都是对“城市化”或“城镇化”本意的扭曲。 狭义上来理解,“城镇化”与“城市化”是有区别的。“城镇化”着重强调农村人口向城镇聚集,以致城镇人口增加、城镇数量增多、城镇用地规模扩大、城镇初级产业相对发达、城镇基础设施相对完备、城镇景观逐步推进的过程;“城市化”则指与大中城市有关的规划、建设、管理等进一步优化的过程;“城市化”发展到一定阶段后,往往出现逆城市化。 城市化一般指发展成地级市规模和经济程度 城镇化一般指发展成县级市规模和经济程度 中国30多年改革开放的经验证明,“城镇化”是经济发展的基本动力。没有过去的城镇化,就没有今天的经济成就。我们比一些西方国家的经济发展速度快,直接原因是我们的城镇化步伐快。因此,对于有人提出的“能否不去大力推进城镇化而实现‘城乡一体化’”的问题,我的回答是否定的 城镇化与城市化概念的区别 城市化与城镇化有所区别,分别代表城市化的两个不同阶段:农村城镇化和城镇城市化(城镇自身的发展和素质的提高)。以城镇化替代城市化,实际上是把城市化的两个不同发展阶段混为一体。 农村城镇化作为整个城市化过程的重要侧面,是城市化体系中的重要组成部分,主要是指以乡镇企业和小城镇为依托,实现农村人口由第一产业向二、三产业的职业转换过程,居住地由农村区域向城镇区域(主要为农村小城镇)迁移的空间聚集过程,表现在农民生活水平的提高、生活质量的改善和整体科技文化素质的增强。 从实践角度看,农村城市化和农村城镇化是两个既有联系又有区别的概念。两者的相同点是指人口从分散到集中,农村人口到城镇人口,农村地域到城镇地域,农业活动到非农业活动,农村价值观念到城镇价值观念,农村生活方式到城镇生活方式的多层面、宽领域、纵深化的综合转换过程。虽然这两个概念都是指农民的职业转换和居住地的空间转移过程,是农村产业结构变动与重组、农村人口素质不断提高、城乡生产要素双向流动的过程,但两者的侧重点不同。“农村城市化”的侧重点主要是以农村人口向大、中城市转移的“城化”过程,即以现有城市吸纳农村人口,农村人口向现有大中城市的转移积聚、现有城市不断扩大的过程,而“农村城镇化”则主要是指农村人口区域内的小城镇转移和积聚的“镇化”过程。

新型城镇化与传统城镇化的区别 1.1城镇化的具体定义 城镇化是指人口向城镇集中的过程。这个过程表现为两种形式,一是城镇数目的增多,二是各城市内人口规模不断扩大(大英百科全书) 1.2我国的城镇化现状 中国在改革开放30年时间当中,城市空间扩大了二三倍,城镇化率也达到了52.6%。但是,空间城市化并没有相应产生人口城市化。中国有2.6亿农民工,户籍问题把他们挡在了享受城市化成果之外,他们是被城镇化、伪城镇化的。如果挤掉水分的话,我国只有36%的城镇化率。 中国的新型城镇化,是确凿无疑的大方向。这是世界最多人口的城镇化。仅此观之,正如政府工作报告所言:五年转移农村人口8463万人,城镇化率由45.9%提高到52.6%——中国城乡结构发生了历史性变化。这种变化得益于两个因素:一是工业化、信息化、农业现代化的推动,二是有关户籍等政策逐步调整,公平的“城门”在制度层面逐渐打开。 1.3新型城镇化与传统型的具体比较 在具体定义了城镇化和简要描述了我国目前的城镇化现状之后,我们接下来要具体剖析新旧的差别在哪些方面体现,以及如何区分新旧城镇化。 首先我们明确一个事实,在当今社会新型城镇化已经势不可挡,成为了当代社会发展大方向及主流。但是,着并不代表着我国的城镇化就已经拥有了很高的水平。中国近代的历史发展以及人口大国的基本国情决定了中国的城镇化绝对不是能够一蹴而就的事。 首先我们给出传统型城镇化鲜明的几个特点。传统型镇化忽视了人类的主体地位,追求片面发展、过度发展,带来了“城乡分化”、“贫富分化”,带来了“劳资对立”、“阶层对立”,带来了“传统与现代割裂”、“人与自然分离”,带来了诸多社会矛盾。在传统城镇化过程中,由于普遍存在着重经济轻文化、重生产轻生活、重建设轻管理的倾向,导致城镇基础支撑体系建设乏力,进而造成城镇功能单一或不足,功能的专业化程度不高、辐射力不强等弊端。传统工业化与城镇化走的是一条先发展、后治理的道路,轻视资源利用效率和环境保护。由此带来了资源被大量消耗、有害物质大量产生、温室气体大量排放等诸多问题,使得人类难以实现可持续发展。传统城镇建设缺乏人文气息、城镇空间布局不合理、城镇功能缺失与紊乱、城镇就业严重不足、城镇人口过度集中与分散并存。在详细描述了传统城镇化的特点之后,我们就不难理解为什么它会被时代抛弃,新型城镇化的发展为什么被需要。总的来说就是人们对于自身的发展的需要,以及社会大发展的方向在不断的推动着新型城镇化的发展。 接下来我们对比新旧两型的各个方面 1.就目标来看:新型城市化的目标是经济、社会、环境和文化全面转变的城乡一体化的 发展。这也是它区别与传统型的一个显著标志。传统型更加强调的是城市的发展和社会的发展,在一定程度上忽略了社会和文化等其他方面的发展需要。新型城镇化的目标落在城乡一体上。 2.就内容来看:虽然在概要的内容上基本相同,但两者的强调重点有着很大的区别。新 型城镇化强调以人为本,或者说是以人为核心。而传统的城镇化强调的是土地的城镇化。 3.就动力而言:传统城镇化更加偏向于外向型工业带动。更多的依靠是重工业的发展来 推动城镇化。而且,很明显的具有地区性差异,沿海的城镇化由于地址位置的优越以及当时政策的扶持,要明显的快于内陆地区。导致城市的率先发展、内陆的相对滞后、农村的更加落后,城乡双收。而新型城镇化的动力就更加平衡,它主要是城市化、工业化、信息化、农业现代化来协调带动发展。三大主力以及城市化的本身相互作用以推动其发展。

广东社会科学2015年第6期 城镇化水平对产业结构调整影响研究 黄亚捷 [提要]我国城镇化建设的快速发展,为实现区域经济发展和提高人民生活质量发挥了积极的作 用。在城镇化进程中,城市产业结构进行了调整与优化,同时,城镇化建设又依助于产业升级和结构 调整作为重要手段,那么两者之间相互关联并发生作用和影响的程度怎样?采用E-G两步法建立协 整方程和误差修正模型以考察城镇化和产业结构之间的长期协整关系与短期波动的影响,通过对我国 1988 2012年全国285个地级市数据的实证分析,结果表明产业结构不仅受到城镇化的短期波动影 响,同时还取决于长期均衡的偏离趋势,并且在东中西部不同地区存在一定差异。 [关键词]城镇化水平产业结构区域差异 [中图分类号]F264[文献标识码]A[文章编号]1000-114X(2015)06-0022-08 一、引言 城镇化是经济社会发展的必然产物,而人类对城镇化的认知,则是随着城镇化的实践而不断深入,从单纯意义上来看城镇化,可以理解为人口的非农化,但从更加宽广义的视角来看,城镇化则是经济、社会、文化、生态和政治等不断发展的历程中,人们思想观念、生产方式、生活方式不断提高和革新的过程。 截止2013年,我国城镇化率已经达到54.77%,而在《2013中国中小城市绿皮书》中更是预测,到2020年中国城镇化率将达到60.34%。由此可见,中国已经步入了城镇化的快速发展阶段。尤其经济发达地区,城镇化率在近几年更是以惊人的速度上升。然而对比发达国家,例如美国和日本等,城市化率早已突破80%。由此可见,中国仍需继续加强城镇化建设,并坚定不移地走新型城镇化发展道路。 改革开放以来,我国大力推动了工业化和现代化的发展。在工业化过程中,大量资本集聚,为城镇化的发展提供了资金支持和经济基础。同时,工业的发展促使土地和劳动力等其他生产要素从农村转移出来,向城市集中。而伴随着工业化的不断扩张,配套的基础设施建设也随之展开。在此过程中工业化从空间、地域、人口、经济乃至基础设施等多方面促进了城镇化的发展。 22

论我国新型城镇化建设与生态环境保护 发表时间:2019-07-09T16:13:42.693Z 来源:《建筑模拟》2019年第21期作者:韦炜[导读] 城镇化建设是现代化过程的主要内容是人类从事生产生活的重要空间聚集地,也作为衡量一个国家经济发展情况的重要依据。韦炜 新疆生产建设兵团环境保护科学研究所新疆乌鲁木齐 830002摘要:为了响应国家的号召,在加快城镇化建设过程中,各地区根据地方特色不同发展适用于自己的新型城镇道路建设。对于以往的城镇化建设来说取其精华,去其糟粕。各地区城镇化建设应该从中国的国情出发。符合各地实际情况,具有当地特色新型城镇化建设,应该秉持以人为本基本理念。中国在迈入21世纪以来,各地大力发展城镇化建设,但是传统的城镇化建设总存在一定的弊端。而新型城镇化 建设,可以很好的与生态环境相结合。在发展经济的同时,保护生态环境,走可持续发展道路。发展城镇化建设不能以牺牲生态环境为条件,要注重节约生态资源,绿色发展。合理布置城镇格局,建设基础设施,大力发展农业和新兴的工业。关键词:建设保护生态环境新型城镇化城镇化建设是现代化过程的主要内容是人类从事生产生活的重要空间聚集地,也作为衡量一个国家经济发展情况的重要依据。我国的传统城镇化建设,往往是以牺牲环境为代价发展经济。在传统城镇化建设的发展下,生态环境遭到越来越严重的破坏。传统的管理模式也不再适应如今的社会,也在一定程度上影响了城镇化建设的发展,所以当务之急应该大力发展新型城镇化建设,保护生态环境,使城镇化建设与生态环境建设共同进步。推进城镇化建设不能盲目,应根据各地区的特色建设属于自己的城镇化建设道路,科学地分析本地区所面临的城镇化建设的问题,从而着手解决干扰因素。应按照以人为本、城镇筹划、规划布局合理地域特色鲜明的原则,从而协调发展。 一、以生态环境保护为原则建设新型城镇化新时期下的新型城镇化建设,是以生态文明建设和打造地域特色的城镇建设为主要目标。国家对城镇化建设有明确的规定,各地区的城镇化建设应该以城镇化建设为主要依据。新型城镇化建设应该以和谐可持续发展为原则,以人为本。加强对周围生态环境的保护,避免破坏生态环境和谐。在传统的城镇化建设中,往往以土地占用为发展的主体,各地区为了耕地而去砍伐树木,破坏植被,牺牲生态环境而去发展当地经济。虽然短时间会有一定的效果,但是随着时间的推移,会适得其反,不仅失去了赖以生存的自然环境,而且失去了投资者。 从发展的实际情况来看,城镇化建设应该以生态文明建设为主,这也是新型城镇化建设的必由之路。如果一个地区的生态环境极其恶劣,那么会对城镇化建设要起到一定的束缚作用。从根本上分析,生态文明直接影响着人类居住舒适度。如果一个地区生态环境恶劣,那么人们必然会对此地居住环境排斥,严重阻碍了城镇化建设,也会在一定程度上影响该地区的市场竞争力。所以说要想发展新型城镇化建设,首先应该将生态环境进行良好的保护,提供适合人类居住的生活环境,减少恶性灾害事件发生,提高该地区的市场竞争力。居住人口的增加,投资者更乐意倾向于该地区的投资,使城镇化建设越来越快。 二、加强生态文明保护的措施 2.1改善经济发展方式一个地区的经济发展方式将直接影响该地区的城镇化建设。在以往的经济发展中,存在诸多弊端。笔者所在的新疆地区,城镇化发展比较落后,城镇规模较小。由于各地区城镇,占地面积大,辐射带动力小,城镇化建设一直没有起到实质性的进展。在改变以往的城镇化建设方向时,对新疆城镇化发展编制工作进行科学规划,根据新疆地域的特殊性,优化城镇空间布局,加快基础、公共设施建设,大力发展现代农业和一些新兴的企业,将原本属于新疆的缺点变成发展的优点,我们在城镇化建设中,要注重社会管理,加快产业结构转型,积极改变传统的产业,使现代化发展与科学技术融为一体;提高周围居民的整体素质、环保意识;引入新型绿色产业,对于城镇化建设中的各个行业,要节能环保,构建绿色新型城镇。 2.2建设生态环境管理体系在新型城镇化建设中生态文明环境是尤为重要的,它不仅影响着人类居住的舒适性,更直接影响着城镇化建设的进度。因此,为了保护生态文明持续发展,需要当地有关部门构建一套符合当地特色的生态管理体系。首先,对于一些企业来说,有关部门要做出一系列的规定,对企业进行约束,避免其乱排乱放影响生态环境发展。其次,要加强相关法律法规的建设,依法开展城镇化过程中的生态保护。对于一些重要的生态环境保护地区、旅游自然保护区、生态功能保护区及水源保护区,要加大对其的环境监测力度,禁止一切企业对其污染,居民乱排乱放,对其造成的影响。另外,可以从根本上入手,提高该地区市场的准入门槛,并制定一系列的强制性措施,减少企业生产对生态环境造成的污染,努力建设绿色可持续发展战略。 2.3加强群众的环保意识,增强居民整体素质水平目前,新疆各地区已将新型城镇化建设作为社会发展的重大战略之一。考虑到新疆城镇化建设比较落后,城镇规模较小,人口居住分散,在进行宣传时应考虑到网络平台。从另一方面来说,新型城镇化建设可以有效地缓解新疆地区发展不均衡这一现象。人是生态文明建设的主体,也是城镇化建设的主人公,人们的一言一行将直接影响着生态文明建设的成果。以前的人们认为城市生态文明建设是决策者和规划者的职责,社会公众对生态文明观念并不了解,导致传统的城镇化建设效果并不显著。因此新型城镇化建设必须注重公众生态文明保护的意识,要积极对公众进行宣传,可以通过网络公众号广播电视等平台,加强相关法律法规的宣传,树立良好的生态文明保护意识;加大对校园、社区、企业的绿色宣传力度;从孩子入手,打开家庭、社会、学校,树立循环生态文明发展的意识,促进节约型社会建设,为将来新型城镇化建设打下了良好的基础。 三、结束语新型城镇化建设是现代化建设的必由之路。中国城镇化建设已经不再追求速度,而是追求质量,由不完全城镇化向全城镇化建设转型。在推进城镇化建设的过程中,要考虑城镇化与生态环境之间的关系,做到发展与生态环境和谐相处,打造生态宜居、和谐发展的城镇化。根据不同地区转变经济发展方式,加强当地居民生态环境保护意识。满足我国新时期的发展需要,打造生态化城镇建设道路。参考文献:

浅析中国城镇化建设面临的挑战与机遇 改革开放30多年来,中国演绎了波澜壮阔的城镇化史诗,这也是有力地支撑了中国经济增长的奇迹。中国城镇化率达到51.9%,拥有6亿多城镇人口,截止到2011年年底,全国共有设市城乡657个,小城镇近2万个,已初步形成以大城市为骨干、小城镇为基础的多层次的城镇体系。 其中农民如何变成市民,是我国新型城镇化面临的挑战。建设发展我国的城镇化,是我国经济发展面临的最大的机遇。建设发展我国的城镇化将使我国经济发展再上一个新的更大的台阶。 一、我国城镇化建设发展面临的挑战 当前我国城镇化质量不高的主要问题是农业转移人口市民化滞后。新型城镇化的核心是人的城镇化,如何让农民成为市民,是新型城镇化面临的严峻挑战。现在,我国的城镇化建设发展面临四个挑战。 1、人口膨胀 至2012年年底,全国已有13个城市人口超过1000万人。以北京为例,材料统计显示,近年来,北京市人口数量以年均60万的速度增长,2012年年末北京常住人口2069.3万人,是1986年的两倍多。由于近年来大量人口迁入,北京市人口密度已由1999年的766人/平方公里增加到2011年的1230人/平方公里,超过警戒线。 2、交通拥堵 中国城市上班族平均通勤时间全球领先,比世界平均水平高出31.7%,比加拿大和美国高出近1倍。以北京为例,北京动车数量从5年前的约313万辆增加到目前的约520万辆。 3、环境污染 根据《中国城市发展报告(2012)》,中国有三分之二的城市空气质量不达标。2013年1月以来,连续出现的雾霾天气,让“北京咳”这一名词在民间迅速传播。元凶之一就是机动车尾气污染。 4、资源短缺 根据《中国城市发展报告(2012)》,城市水资源供需矛盾突出,全国有420多座城市供水不足,其中110座严重缺水。此外,人口规模急剧增长。资源相对

新型城镇化与纺织产业转型的协同发展研究 公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

新型城镇化与纺织产业转型的协同发展研究 胡星辉 (武汉纺织大学纺织业绩效评价与风险预警研究中心,湖北武汉,430077) 摘要:本文论述了我国的纺织产业主要是以中小企业为主,并且绝大多数都是在农村与小城镇兴起的。研究纺织产业的新型城镇化与纺织产业转型过程中所扮演的角色,从而总结出纺织产业发展与当地城镇化之间的内在关联机制,得出新型城镇化下的纺织产业集群的转型升级的重要性。 关键词:城镇化纺织产业转型协同发展 Research on collaborative development model of urbanization and the transformation of the textile industry Hu Xinghui (Textile Industry Performance Evaluation and Risk Early Warning Research Center, Wuhan Textile University ,Wuhan, Hubei, 430077) Abstract: This paper discusses the Chinese textile industry mainly medium and small enterprises, and the vast majority are rising in rural and small town. Role transformation model of urbanization and the textile industry of textile industry, and summarizes the internal mechanism between the textile industry and the local urbanization, the transformation and upgrading of the