病毒与杀软的那些事:杀毒引擎的26年发展史

2015年03月26日17:56 来源:中国新闻网参与互动(0)

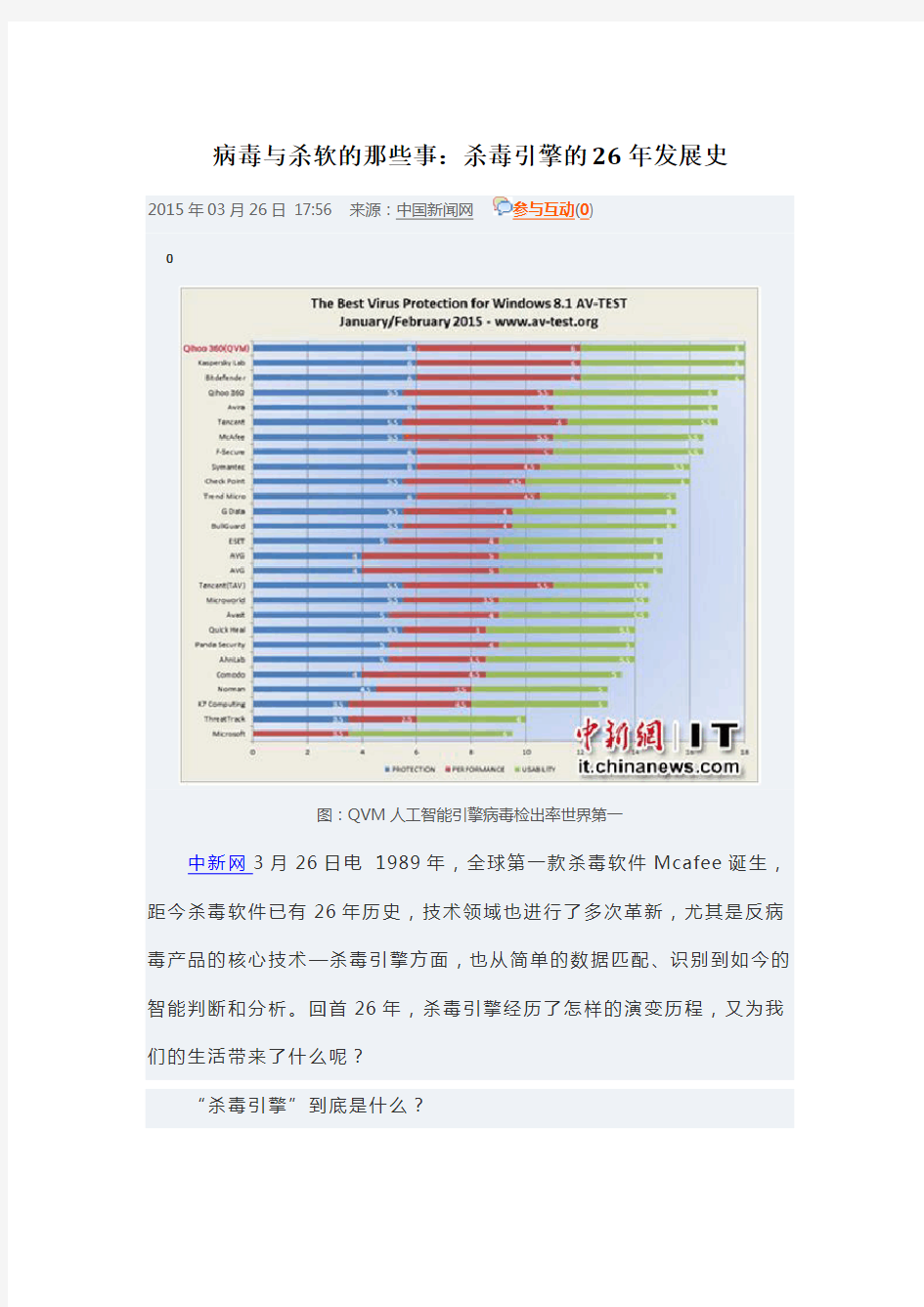

图:QVM人工智能引擎病毒检出率世界第一

中新网3月26日电1989年,全球第一款杀毒软件Mcafee诞生,距今杀毒软件已有26年历史,技术领域也进行了多次革新,尤其是反病毒产品的核心技术—杀毒引擎方面,也从简单的数据匹配、识别到如今的智能判断和分析。回首26年,杀毒引擎经历了怎样的演变历程,又为我们的生活带来了什么呢?

“杀毒引擎”到底是什么?

从技术上讲,“杀毒引擎”是一套判断特定程序行为是否为病毒程序或可疑程序的的技术机制。杀毒引擎是杀毒软件的主要部分,是去检测和发现病毒的程序。形象地说,它是杀毒产品的发动机,没有这个发动机,反病毒产品就只是一个空壳,无法正常运转。

一直以来,杀毒引擎核心技术掌握在德国、俄罗斯、美国等少数国家,比较知名的杀毒引擎包括俄罗斯的Dr.web(大蜘蛛)、Kaspersky(卡巴斯基),美国的McAfee(迈克菲)、德国的AntiVir(小红伞),以及罗马尼亚的BitDefender(比特梵德)等。在国内,由于技术积累和投入不够,杀毒引擎鲜有成功者。多数厂商采用BD、卡巴和小红伞等国外引擎自己加壳的简单OEM方式。

随着“去IOE”化和“棱镜门”事件影响,国家对信息安全的重视程度提到前所未有的高度。作为信息安全的重要一环,杀毒软件更需要做到自主可控,于是国内的安全厂商对杀毒软件的核心技术——杀毒引擎开始全面转向自主化。

国外“杀毒引擎”的演变

首先从国外反病毒引擎说起,在全球计算机病毒史上,曾经出现过两个比较著名的人物。

一是俄罗斯的Eugene Kaspersky。1989年,Eugene Kaspersky开始研究计算机病毒现象。从1991年到1997年,他在俄罗斯大型计算机公司“KAMI”的信息技术中心,带领一批助手研发出了AVP反病毒程序。Kaspersky Lab于1997年成立,Eugene Kaspersky是创始人之一。2000年11月,AVP更名为Kaspersky Anti-Virus。Eugene Kaspersky是计

算机反病毒研究员协会(CARO)的成员,该协会的成员都是国际顶级的反病毒专家。AVP的反病毒引擎和病毒库,一直以其严谨的结构、彻底的查杀能力为业界称道。

另一位是Doctor Soloman。他创建的Doctor Soloman公司曾经是欧洲最大的反病毒企业,后来被McAfee兼并,成为最为庞大的安全托拉斯NAI的一部分。初期,McAfee与欧洲的一些杀毒软件公司经常兴起口舌之争,但是自身杀毒引擎并不出色,于是McAfee停用自己的杀毒引擎,转而使用收购来Doctor Soloman产品的引擎。

国内“杀毒引擎”的演变

在中国,从90年代开始至今的杀毒软件市场,KILL一统天下的结局被终结后,瑞星、江民、金山等国内杀毒软件厂商逐渐把持了大部分市场。随后,杀毒引擎经历几代更迭,由最初的“特征码杀毒引擎”发展到如今主流的“启发式杀毒引擎”,中国网络安全核心技术达到前所未有的高度。

第一阶段:1989—90年代中期简单特征码杀毒引擎

病毒的发展产生了第一代的反病毒引擎--检验法。该方法只能判断系统是否被病毒感染,并不具备病毒清除能力。不过检验法滋生了真正的反病毒技术王者--特征码技术的出现。它属于第二代反病毒引擎,是反病毒历史上最耀眼的明星,它不但开了可以清除病毒的先河,也为以后反病毒技术的发展打下了坚实的基础,时值今日,该技术仍然是反病毒软件的主要技术,百度和腾讯所说的自主反病毒引擎,其核心也是如此。

第二阶段:90年代中期—1998年广谱特征码技术

广谱特征码技术是江民公司首创,江民也正是靠着这个技术创造了昔日的辉煌。从本质上说,广谱特征码是一类病毒程序中通用的特征字符串。比如,有10种病毒都使用了一段相同的破坏硬盘的程序,那么把这段程序代码提取出来作特征码,就能达到用一个特征码查10个病毒的功效。这个技术在一段时间内,对于处理某些变形的病毒提供了一种方法,但是也使误报率大大增加,所以采用广谱特征码的技术目前已不能有效的对新病毒进行查杀,并且还可能把正规程序当作病毒误报给用户。

第三阶段:1998—2007年启发式杀毒引擎

特征码杀毒引擎开启的基于特征码,对病毒进行查杀比对,实时拦截查杀的技术至今仍是杀毒引擎赖以工作的基本原理。但这种技术也有一个缺陷,就是所有特征码必须读到电脑内存中,而且还只能对已知病毒进行查杀。这对互联网迅速发展,各种新式病毒层出的时代是不足以维护网络安全的。于是一种通过行为判断、文件结构分析等手段,在较少依赖特征库的情况下能够查杀未知的木马病毒的新技术——“启发式杀毒引擎”应运而生。

第四阶段:2008—2010年云查杀引擎

随着互联网爆炸式的发展,病毒也开始以一种网络化的速度疯狂发展,以灰鸽子、熊猫烧香为代表的网络病毒开始泛滥,正式揭开了病毒网络化发展的序幕,云安全概念也在这个时期得到广泛应用,而提前嗅到其价值的是趋势科技,全球首家推出了云安全体系,随后瑞星跟随,成为国内第一家云安全体系的缔造者。

虽然瑞星、金山都拥有云安全体系,但是有钱有客户的360很快就占了上风,坐上了世界第一大云安全体系的交椅,而此时,江民已经完全丧失了建云安全体系的能力,腾讯则刚开始通过安全管家铺它的样本采集渠道,而百度则还没有进入安全领域。

第五个阶段:2010年—至今人工智能引擎QVM

2010年11月,360向业界公布了第七代反病毒引擎—人工智能引擎QVM,QVM是Qihoo Support Vector Machine的缩写,中文意思是奇虎支持向量机,它是在Vapnik著作的机器学习经典《Statistical Learning Theory》中的理论基础上进行了创新,首次将机器学习的理论用于未知病毒识别。

它的技术原理是先通过对病毒样本的分析和分类形成样本向量和向

量机,然后建立一个机器学习的决策机模型,利用决策树和向量机对大量样本进行学习,从而识别恶意程序或非恶意程序。随着学习样本数量的增加,再配合白名单,就能够在识别未知恶意程序的同时,降低误报,使未知病毒识别技术真正商用。

未来:人工智能引擎引领未来

360在杀毒引擎核心技术领域所取得的成绩,给腾讯、百度等国内互联网公司以启示。经过多年的研发,腾讯和百度也相继推出了自主反病毒引擎TAV和雪狼,但都是以智能为旗号,使用的是瑞星和江民时代的第一代引擎技术,也就是“特征码杀毒引擎”,在3代引擎已经成熟商业化的时候,TAV和雪狼引擎尚处于第一代到第二代的过渡过程。

不同的时代有不同的技术,杀毒引擎的变迁,可以说是一段病毒的发展历史,正是由于病毒不断更新、不断变种,推动了反病毒产品的不断革新、不断升级。随着网络技术安全的日新月异的变化,原有的安全技术体系已经基本失效,需要新的技术提升来应对复杂的安全变革,而360人工智能引擎或引领未来安全技术发展方向。(中新网IT频道)

国际互联网,始于1969年的美国,又称因特网,是全球性的网络,是一种公用信息的载体,是大众传媒的一种。互联网是由一些使用公用语言互相通信的计算机连接而成的网络,即广域网、局域网及单机按照一定的通讯协议组成的国际计算机网络。组成互联网的计算机网络包括小规模的局域网(LAN)、城市规模的区域网(MAN)以及大规模的广域网(WAN)等等。这些网络通过普通电话线、高速率专用线路、卫星、微波和光缆等线路把不同国家的大学、公司、科研部门以及军事和政府等组织的网络连接起来。 各行各业的人需要运用互联网来工作、生活、娱乐、消费,互联网本身是一个产业,同时它也带动了其他所有的产业的发展。计算机网络仅仅是传输信息的媒介,是一个狭义的硬件网。而互联网是个广义的网,它的精华则是它能够为你提供有价值的信息和令人满意的服务。互联网也是一个面向公众的社会性组织。世界各地数以万计的人们可以利用互联网进行信息交流和资源共享。互联网是人类社会有史以来第一个世界性的图书馆和第一个全球性论坛。它为用户提供了高效工作环境,入网的电脑终端可以调阅各种信息资料。人民可以通过互联网进行娱乐与消费,听歌、看视频、购物。随着通讯技术的发展,上网终端已经不限于台式电脑和移动电脑,智能手机、平板电脑、掌上游戏机,甚至谷歌开发出来的眼镜、手表都可以上网。网络无处不在,网络无所不能。 一、从互联网的发展历程来看,从最初的ARPANET到如今的万维网。 1、互联网的起源。这一时期推动互联网发展的推动力是美国的冷战思维。 作为对前苏联1957年发射的第一颗人造地球卫星Sputnik的直接反应,以及由苏联的卫星技术潜在的军事用途所导致的恐惧,美国国防部组建了高级研究项目局(ARPA)。当时,美国国防部为了保证美国本土防卫力量和海外防御武装在受到前苏联第一次核打击以后仍然具有一定的生存和反击能力,认为有必要设计出一种分散的指挥系统:它由一个个分散的指挥点组成,当部分指挥点被摧毁后,其它点仍能正常工作,并且这些点之间,能够绕过那些已被摧毁的指挥点而继续保持联系。为了对这一构思进行验证,1969 美国国防部委托开发ARPANET,进行联网的研究。同年,美军在ARPA制定的协定下将美国加利福尼亚大学、斯坦福大学研究学院加利福尼亚大学和犹他州大学的四台主要的计算机连接起来。这个协定由剑桥大学的BBN和MA执行,在1969年12月开始联机。它的目的就是重新树立美国在军事科技应用开发方面的领导地位。当时的网络传输能力只有50Kbps,按标准来说就是非常的低。 从1970年开始,加入ARPANET的节点数不断的增加。当时ARPANET使用的是NCP协议,它允许计算机相互交流,从1970年开始,加入ARPANET的节点数不断的增加。最初的NCP 协议下的ARPANET上连接了15个节点共23台主机。到1972年时,ARPANET网上的网点数已经达到40个,这40个网点彼此之间可以发送小文本文件(当时称这种文件为电子邮件,也就是我们现在的E-mail)和利用文件传输协议发送大文本文件,包括数据文件(即现在Internet中的FTP),同时也发现了通过把一台电脑模拟成另一台远程电脑的一个终端而使用远程电脑上的资源的方法,这种方法被称为Telnet。由此可看到,E-mail,是Internet 上较早出现的重要工具,特别是E-mail仍然是目前Internet上最主要的应用。但在NCP 协议下,目的地之外的网络和计算机却不分配地址,从而限制了未来增长的机会。但无论如何,ARPANET成为了第一个简单的纯文字系统的Internet。可以说,最早促使互联网最初起源的推动力是冷战时期的军备角力思维。 2、TCP/IP协议的产生。 由于最初的通信协议下对于节点以及用户机数量的限制,建立一种能保证计算机之间进行通信的标准规范(即“通信协议”)显得尤为重要。1973年,美国国防部也开始研究如何实现各种不同网络之间的互联问题。作为Internet的早期骨干网,ARPAnet的试验并奠定了Internet存在和发展的基础,ARPAnet在技术上的另一个重大贡献是TCP/IP协议簇的

中外搜索引擎研究的现状与发展 夏旭李健康 (第一军医大学图书馆广州510515) 摘要: 以WWW网络搜索引擎的发展历程为基础,综述了WWW网络搜索引擎的定义、检索机制、检索规则、词表应用、分类研究、比较研究等方面取得的新进展,探讨搜索引擎发展走向与思路。同时就目前中外搜索引擎普遍存在的问题进行分析,希能对国内中文搜索引擎的开发和准确、快速、全面检索WWW网络乃至因特网信息资源有所启示。 关键词:搜索引擎研究进展综述信息资源管理 由于因特网上信息资源内容广泛、时效性强、访问快速、网络交互搜寻、动态更新,而且还提供快速访问网上信息资源的各种搜索引擎(Search Engines),用于快速搜索WWW网络乃至因特上的有用信息,使得通过WWW网络获取网络信息资源成为国内外研究的一大热点。基于网络的搜索引擎的研制与开发应用成为当前网络信息资源开发应用研究领域的热点。英文搜索引擎“GOOGLE”和中文搜索引擎“百度搜索”的推出,拉开了搜索引擎核心技术争夺战的序幕。可以预言,在今后一段相当长的时间里,搜索引擎还将有长足的发展和进步,检索功能将更趋向于集成化和更具亲和力、更显人性化。 1 搜索引擎的定义、检索机制、检索规则和词表应用 1.1 定义 搜索引擎,Search engines,又称搜索机,Web搜索器,是伴随WWW网络出现的检索网上信息资源的新工具。实质上是一种网页网址检索系统,有的提供分类和关键词检索途径,有的仅提供关键词检索途径。它根据检索规则和从其他信息服务器上得到数据并对数据进行加工处理,自动建立索引,并通过检索接口为用户提供信息查询服务,能够自动对WWW资源建立索引或进行主题分类,并通过查询语法为用户返回匹配资源的系统。搜索引擎主要是由Crawler、Spider、Worm、Robot等计算机软件程序自动在因特网上漫游,不断搜集各类新网址及网页,形成数以千万甚至上亿条记录的数据库。它是通过采集标引众多网络站点来提供全局性网络资源控制与检索机制、将全球WWW网络中所有信息资源作一完整的集合、整理和分类、方便用户查找所需信息的网络检索软件。具有检索面广、信息量大、信息更新速度快,特定主题的检索专指性强等特点。 1.1.1 常规搜索引擎和元搜索引擎 自带索引数据库的搜索引擎通常被称为常规搜索引擎或独立搜索引擎,相应地,集多种常规搜索引擎于一体的搜索引擎则称为(多)元搜索引擎。元搜索引擎是国外搜索引擎开发者新设计的一种集成型搜索引擎,与独立搜索引擎的区别在于:它是通过一个统一的用户界面帮助用户在多个独立搜索引擎中选择和利用合适的搜索引擎,甚至是同时利用多个搜索引擎来实现检索操作。元搜索引擎没有自己独立的数据库,却更多地提供统一界面,形成一个由多个搜索引擎构成的具有独立功能的虚拟逻辑体,通过元搜索引擎的功能实现对这个虚拟逻辑体中各搜索引擎数据库的查询等一切操作。由于元搜索引擎预先配置好多个搜索引擎,每条检索指令都自动通过预先配置的搜索引擎执行,免去了用户逐一记忆和单独使用每个搜索引擎的麻烦。主要的元搜索引擎有ALL-IN-ONE、CUSI、Fun City Web Search、HyperNews、Linksearch、Savvysearch、Metacrawler、Best Search、W3Search Engines、WebSearch、Profusion、Mamma、Avenuesearch、Dogpile、Kwikseek、Findspot、Bytesearch、Webferret、Bluesquirrel Webseeker等。Metacrawler (http://www. https://www.doczj.com/doc/2d12412898.html,)能同时调用6个搜索引擎;Savvysearch (http://www. https://www.doczj.com/doc/2d12412898.html,)可有选择地调用21个独立的搜索引擎,检索Web、Usenet 新闻组、软件、参考工具、技术报告等信息,每次最多并行检索5个搜索引擎的数据库。Profusion (http://www. https://www.doczj.com/doc/2d12412898.html,)最多同时调用9个独立的搜索引擎,调用方式有全部调用、系统自动选择最好的3个、系统自动选择最快的3个、用户从中选取任意个搜索引擎。最新出现的桌面型离线式搜索引擎如Webcompass、WebSeeker、WebFerret、Echosearch、Copernic98等也是元搜索引擎。 1.1.2 集中式搜索引擎和分布式搜索引擎

肿瘤内科治疗的历史和发展方向 发表时间:2017-12-25T09:36:44.363Z 来源:《中国医学人文》(学术版)2017年6月第12期作者:封梅 [导读] 并可能成为21世纪肿瘤内科重要的研究方向。未来的肿瘤内科如何发展以及理想的肿瘤内科模式是什么这些问题将等待我们的探索。 哈尔滨市阿城区人民医院黑龙江哈尔滨 150300 【摘要】据权威部门统计数据分析显示,我国原本高发癌症,如胃癌、阴茎癌、鼻咽癌、食管癌等癌症的发病率增长趋势放缓,而肺癌、结肠癌、前列腺癌、乳癌等癌症的发病率却明显上升。肿瘤内科治疗作为抗癌的主要治疗方式,对延长癌症患者生存期,改善患者生活质量有着重要的意义。本文对肿瘤内科治疗的发展历程及现状进行分析,并探讨其未来的发展趋势。 【关键词】肿瘤内科;发展;展望 Abstract:according to the statistical data analysis showed that the authorities had high incidence of cancer in our country,such as stomach,penile cancer,nasopharyngeal carcinoma,esophageal cancer incidence of growth has slowed,and lung cancer,colon cancer,prostate cancer,breast cancer,etc. The incidence of cancer but a significant increase in. As the main treatment of cancer,tumor internal medicine is of great significance to prolong the life of cancer patients and improve the quality of life of patients. This paper analyzes the development course and current situation of the treatment of tumor-tumor internal medicine,and probes into its future trend. Keywords:oncology internal medicine;Development;Looking forward to。 前言: 肿瘤内科(medical oncology)的发展历史不足百年,其最重要的治疗方法——化学药物治癌,始于20世纪四五十年代,在其后的半个世纪,化疗有了很大进展。生物治疗和局部治疗的兴起为肿瘤内科增添了新的方法。近年来分子靶向治疗的出现使人们期望已久的个体化治疗可能成为现实,并可能成为21世纪肿瘤内科重要的研究方向。未来的肿瘤内科如何发展以及理想的肿瘤内科模式是什么这些问题将等待我们的探索。 1.肿瘤内科治疗的发展历程 1.1肿瘤内科治疗的早期手段 不同的时代,对肿瘤内科治疗的看法不同,重视程度也不一,同样其治疗方式也随着时代的变化及技术的更新而出现一定的变化。肿瘤内科治疗作为延长癌症生存期、改善其生活治疗的一种手段,是从20世纪40年代初期发展起来的,建立在肿瘤内科学的基础上,衍生出了多种治疗方式,如中医中药治疗、免疫基因治疗化学药物治疗和内分泌治疗等。目前,临床上肿瘤内科治疗多采取化学药物治疗;但随着分子生物学技术的出现及快速发展,肿瘤的靶向治疗已成为当前肿瘤内科治疗的主要研究方向之一,大有逐渐替代化学药物治疗的趋势。 1.2以药物治疗为主的时期 上世纪50年代到目前,肿瘤内科治疗仍旧以化学药物治疗为主,通过分析国外相关文献发现,1946年菲利普斯和基尔曼使用氮芥成功治疗的淋巴瘤,这一举措和治疗方式也标志了肿瘤化学药物治疗的开端。随着医疗科技及药物制剂技术的发展,环磷酰胺(50年代)、阿霉素、卡泊(70年代)等药物均开始应用于肿瘤内科治疗中,且上述化学药物在睾丸生殖细胞瘤、儿童白血病、滋养叶细胞肿瘤等癌症的治疗上已经达到根治的效果,这也大大促进了化学药物治疗在肿瘤内科治疗中地位的提升,为根治性治疗提供了可能。 1.3生物分子技术的产生与应用时期 20世纪90年代,随着生物分子学技术的发展,新型的抗癌药物也随之诞生。紫杉醇作为一种新型的抗癌药物,其在肿瘤内科治疗中的应用极为广泛,也大大提升了肿瘤内科治疗的临床疗效。步入21世纪后,靶向治疗的研究开始逐渐应用于临床,靶向治疗指的是针对性、选择性对参与肿瘤发生、发展过程的细胞信号传递和其他生物学途径的一种的治疗方式,其主要以细胞表面抗原、细胞内信号传递导通通道或生长因子中相关的蛋白质或酶为作用靶点。尤其是肿瘤内科治疗中,这一研究大大推动了肿瘤内科治疗的发展,为癌症患者带来福音。 2.国内肿瘤内科治疗的现状与问题 我国肿瘤内科治疗是建立在学习和总结国外先进抗癌治疗经验的基础上发展起来的。我国肿瘤内科治疗的发展与肿瘤专科医院及专科医室的建立有着紧密的联系:上世纪50年代末期,我国自发研制出第一个抗肿瘤药氮芥,并成功量产,随后环磷酰胺、塞替派、更生霉素、平阳霉素等化学抗癌药学也陆续研发成功,这为我国肿瘤内科治疗的发展奠定了扎实的基础。上世纪60年代初期我国成立第一个肿瘤内科治疗科室(即如今的肿瘤医院);上世纪70年初,全国各地陆续成立肿瘤专科医院;上世纪90年代,多所肿瘤治疗中心在各大三甲医院成立;21世纪,全国范围肿瘤科室(仅三甲医院)就已超过500所。另外,我国科学家在肿瘤药物治疗的研发工作上获得巨大成功,也推动了肿瘤内科治疗的发展。。随后,由中国医学科学院药物研究所针对精原细胞瘤研制的N-甲酰溶肉瘤素临床应用大获成功,再次推动了肿瘤内科治疗的发展。在抗代谢肿瘤药物的研制方面,我国科学家合成的三尖杉酯碱、高三尖杉酯碱、脱氧三尖杉酯碱等药物在临床应用上大获成功,其中高三尖杉酯碱被定为急性粒细胞白血病的三线治疗药物,这一临床应用也得到了国际上承认,这大大提升了我国肿瘤内科治疗在国际上的地位。目前,国际上应用的大多数抗癌药物,我国均能生产。 3.肿瘤内科治疗技术的未来发展 3.1未来肿瘤内科治疗技术的发展 其中,针对肿瘤细胞散播而采取的以细胞毒类药物为典型代表的化学药物治疗形式仍旧占据肿瘤内科治疗的主导地位,同时靶向治疗的临床应用也开始发挥着重要作用。有研究分析显示,对于能行肝转移灶切术治疗的结直肠癌患者,在手术期阶段应用FOLFOX4方案进行化疗,较单纯性切除术手术治疗患者而言,其3年的肿瘤无进展生存期的几率大大提升。,可通过靶向作用机制抑制肿瘤细胞的分裂、增殖及进展,这大大的延长了肿瘤体与宿主共存状态的时间,另外,随着靶向治疗的研究不断深入,有研究分析发现,对肿瘤患者应用分子靶

互联网时代前的病毒史 三十年以前,还没有人把“计算机”和“病毒”这两个词放在一起。今天,计算机病毒已经成为我们生活的一部分一我们想尽力避免的那一部分。让我们回溯过去,去看看这些给我们带来大麻烦的小程序。 大计算机和小恶作剧 早在电子计算机发明以前,“计算机之父”约翰?冯?诺依曼就在一篇名为《复杂自动装置理论及组识的进行》的论文里提出了可自我复制程序的概念,可以说,创造病毒的条件之一这时在理论上已经具备了。 但是实际情况有些滞后,一直到1974年以前,计算机大都是些巨大、昂贵而笨重的设备,只有大公司、大学、研究机构能买得起。这些计算机的速度慢得可怕,指令复杂得惊人,只有少数人能够掌握。 在20世纪60年代初,有人开发了可以自我复制的程序。那是在美国贝尔实验室,三个年轻人维克多?A?维索特斯克、马尔科姆?道格拉斯?迈克尔罗伊和罗伯特?H?莫里斯在设计和开发UNIX操作系统之余,开发了一个叫做“达尔文”的

游戏,在一台IBM7090计算机上运行。他们这个游戏应用了冯?诺依曼提到的“程序自我复制理论”,获得竞争优势的“个体”可以发展壮大(后来这个程序也被称为“磁芯大战”。和现在的游戏比起来,它的玩法复杂得出奇,每个玩家都要自己撰写程序来和别人争夺地盘,并且争取找到对方的弱点从而消灭对方的程序。他们使用的编程语言“Red―code”同样是老古董。 这个游戏在很长一段时间都不为人知。直到1983年,亚历克山大?杜特尼在《科学美国人》杂志上发表了一篇名为,《计算机娱乐》的文章,才把这种游戏介绍给大众。由于这种游戏只在指定程序下运行,所以它虽然具备自我复制能力,但还不能称为病毒。实际上在杜特尼发表这篇文章的时候,“计算机病毒”这个名词还没有发明出来呢。 1983年,弗雷德?科恩正在南加州大学攻读博士学位,他写出了具有可自我复制及感染能力的程序,这个程序能够在一个小时内传遍整个电脑系统。11月10日,他在一个电脑安全研讨会上公布了自己的研究结果,并且指出:“这一类型的程序在网络中可像在电脑间一样传播,将给许多系统带来威胁。“科恩的导师艾德勒曼将这一类型的程序命名为计算机病毒,这是这个名词第一次出现在历史上。 这下人们终于知道该怎么称呼这个恶作剧了。1982年初,黎巴嫩山高中九年级学生理查德?斯克伦塔在苹果Ⅱ型计

搜索引擎在电子商务中的运用

搜索引擎在电子商务中的运用 摘要:20世纪互联网的出现和飞速发展,商务信息爆炸式的增长以及网络环境的日益复杂,搜索引擎作为信息检索的重要工具在网络经济中的作用变得越来越重要,搜索引擎与电子商务的结合是未来电子商务的发展趋势,因此本文以搜索引擎现状、面向电子商务的智能搜索引擎技术及在网络营销中的应用以及搜索引擎在今后的发展趋势做出简单的介绍. 关键词:电子商务;信息检索;搜索引擎;应用研究;发展趋势 一、对电子商务和搜索引擎的理解 从总体上来看,电子商务是指给整个贸易活动实现电子化。应用计算机与网络技术与现代信息化通信技术,按照一定标准,利用电子化工具来实现包括电子交易在内的商业交换和行政作业的商贸活动的全过程。 搜索引擎(SearchEngine):通过运行一个软件,该软件在网络上通过各种链接,自动获得大量站点页面的信息,并按照一定规则进行归类整理,从而形成数据库,以备查询。这样的站点(获得信息——整理建立数据库——提供查询)我们就称之为“搜索引擎”。 1.2 搜索引擎在我国的发展现状 (8) 1.2.1我国搜索引擎的背景 (8) 1.2.2 搜索引擎的现状 (9) 1.3本文的研究内容 (10) 第一章搜索引擎的原理…………………………………………………………… 11 2.1搜索引擎的原理概述…………………………………………………………… 11 2.2搜索引擎的实现原理…………………………………………………………… 12

2.2.1从互联网上抓取网页……………………………………………………… 12 2.2.2建立索引数据库…………………………………………………………… 12 2.2.3在索引数据库中搜索……………………………………………………… 13 2.2.4对搜索结果进行处理排序………………………………………………… 13 1.2搜索引擎的现状 1.2.1 我国搜索引擎的背景 百度上市后,我国的搜索市场一下子热了起来。越来越多的企业围绕着搜索市场作起了文章。而且,在搜索大战的同时,一些企业也抛出了一些惊人言论。近日,记者从专业做人脉交际的联络家(https://www.doczj.com/doc/2d12412898.html,)技术总监冉征处了解到,联络家正在加紧研发人脉相关领域的专业垂直,联络家之所以涉足专业垂直搜索引擎领域,是看到未来垂直专业搜索引擎市场的巨大商机,他认为未来搜索市场将进一步细分,象Google、百度等主张大而全的全球式搜索引擎将会面临垂直专业搜索引擎更大的竞争与挑战,他们的市场分额将会被逐渐瓜分,专业的行业性垂直搜索将受到网民的青睐。 那么缘何能得出如此结论呢?CNNIC第十四次互联网调查显示,搜索以71.9%的绝对优势成为用户从互联网上获得信息的主要方式。几乎在全球所有的调查中,搜索引擎都是互联网上使用程度仅次于电子邮箱的服务,搜索引擎服务能成为最受欢迎的服务是因为他解决了用户在浩瀚的互联网海量快速定位信息屏颈问题,在海量的网页里找信息按照传统方式需要用户一个网站一个网站一级目录一级目录下找,要耗费大量的精力和时间,几乎是不可能实现的任务。 1.2.2 搜索引擎的现状 随着互联网的信息量呈爆炸趋势增长,几年前全球式搜索引擎收录的网页量

单机游戏 单机游戏(ConsoleGame),指仅使用一台计算机或者其它游戏平台就可以独立运行的电子游戏。区别于网络游戏,它不需要专门的服务器便可以正常运转游戏,部分也可以通过局域网或者战网进行多人对战。游戏玩家不连入互联网即可在自己的电脑上玩的游戏,模式多为人机对战。因为其不能连入互联网而互动性稍显差了一些,但可以通过局域网的连接进行多人对战,而不需要专门服务器也可以正常运行的游戏。 由于其不必连入互联网也可进行游戏从而摆脱了很多的限制,只需要一台计算机即可体验游戏,同时也可以通过多人模式来实现玩家间的互动,当今的很多单机游戏都是精工细做而成,更能呈现出较好的画面、优良的游戏性,相比网络游戏而言更有可玩性,游戏的种类更加丰富,各种游戏类型多不胜数。 在游戏主题的故事背景下展开的一系列游戏体验,往往给人一种身临其境的感觉。而且很多发展至今已经有多部作品的单机游戏系列,大多都如电影般讲述了一个剧情波澜起伏的精彩故事,并且让玩家将自己融入到故事中,去闯荡属于自己的另一个世界,打造自己的史诗与传奇经历。 现阶段还在服役的家用主机有PC机,ps3,ps2,psp,xbox3 60,xbox,ndsl,wii等。其中ps3,wii,xbox360被称为次时代三大主机。已经渐渐离开玩家视野的主机有FC,GB,SEGA等。

当今主要单机游戏出品商有:EA、Activsion、Blizzard、任天堂、2K Games、KONAMI、光荣、CAPCOM、THQ、Infinity Wa rd、Ubsoft、falcom等公司。 谈及单机游戏的发展就不得不提到电子游戏,准确的说单机游戏是电子游戏的一个分支。电子游戏发展的初期,载体正是现的单机游戏,换种说法也可以说,电子游戏初期所产生的基本都是单机游戏。所以可以说初期电子游戏的发展史就是单机游戏的发展史。 1971年,一个还在MIT(麻省理工学院)学习的叫Nolan Bush nell的家伙设计了世界上第一个业务用游戏机,这个街机游戏的名字叫《电脑空间》(Computer Space)。《电脑空间》的主题是两个玩家各自控制一艘围绕着具有强大引力的星球的太空战舰向对方发射导弹进行攻击。两艘战舰在战斗的同时还必须注意克服引力,无论是被对方的导弹击中还是没有成功摆脱引力,飞船都会坠毁。这台业务机用一台黑白电视机作为显示屏,用一个控制柄作为操纵器,摆在一家弹子房里。不过很可惜,这台祖母业务机遭到了惨痛失败,失败的原因是当时的玩家认为这个游戏太过复杂,和当时美国流行的弹子球相比,这个游戏确实复杂了一点,不过我还是很怀疑当年美国玩家的素质。至此,历史上第一台业务用机以失败结束了它的命运。 制作者Nolan Bushnell承认失败,但他仍然相信电子游戏的发展前景。他在《电脑空间》推出的次年,和他的朋友Ted Dabney用50 0美金注册成立了自己的公司,这个公司就是电子游戏的始祖——At

一、中国计算机病毒发展史 计算机病毒,是一段附着在其他程序上的,可以实现自我繁殖的程序代码。自从1985年在美国被当众证明其存在性之后,计算机病毒技术得到了突飞猛进的发展;各路高手出于种种目的,纷纷编写了各式各样的计算机病毒,在Win-Intel平台上掀起了一股股计算机病毒狂潮。在这股狂潮中,作为一个计算机技术高速发展中的国家,中国首当其冲,受到了猛烈的冲击。 崭露头角 大约是在1988年,随着软件交流,石头和小球病毒跟随软盘悄悄地通过香港和美国进入了中国内地,并在人们的懵懂之间在大型企业和研究所间广为传播。直到病毒发作,人们才猛然惊醒!目前一般认为,小球病毒是国内发现的第一个计算机病毒。由于当时普遍使用软盘来启动系统,因此这两个系统病毒在大江南北广为流传,成了当时国内最流行的计算机系统病毒。跟随系统病毒之后,各路文件病毒也迅速登陆,巴基斯坦、维也纳和雨点等病毒令国人大为震惊之余,对其精湛的编程技艺,也有耳目一新的感觉。 风声鹤唳 1989到1991年是计算机病毒在中国迅速壮大的阶段,各色病毒揭竿而起,在中国大遍地开花。那时由于家庭电脑尚未普及,因此各家研究所和高等院校等计算机密集的地区成了计算机病毒的重灾区,而且往往是多种不同病毒反复交叉感染。米开朗琪罗和黑色星期五这两个文件病毒首开破坏软件系统之先河,在神州大地上大肆破坏。以至于中央电视台新闻联播等各大新闻媒体纷纷报道,声势之大,一时无两,决不逊色于名震世界的CIH病毒,甚至出现了“带口罩防计算机病毒传染”的笑话。更严重的是,国内的程序开发高手在经过短暂的迷惑之后,通过剖析病毒体,迅速掌握了病毒的编写技术,广州一号、中国炸弹、“六·四”和毛毛虫等各种国产病毒纷纷登场亮相。这个时期出版的各种剖析计算机病毒的书刊,不能说不起了推波助澜的作用;而好奇的大学生们,则成为了国产病毒的最先试制者。例如广州一号,就是广州大学一位在校学生研究病毒的副产品。不过,随着软件技术的发展,国人逐渐了解和掌握了计算机病毒,计算机病毒已不再神秘;SCAN和TBAV等反病毒软件纷纷从国外引入,雷军等人也开始尝试自己编写一些国产反病毒软件。而华星等硬件防病毒卡更是风行一时,其硬件防病毒技术当时即使在全世界范围内也是处于领先地位的。 巅峰之作 在人们逐渐掌握反计算机病毒的之后,计算机病毒开始试图通过各种方式来掩饰自己。长达4K 的世纪病毒,通过全面地接管系统功能调用,做到了在带毒环境下,除了反汇编内存之外,其他软件都丝毫不能觉察病毒的存在,可以说是一个编写得最认真的病毒。到了1992年,旧的计算机病毒技术已经完全被掌握,一些防病毒卡甚至宣称可以防范所有的已知和未知的病毒,人们似乎已经看到了计算机病毒的末日了。此时,一个叫做DIR II的病毒横空出世。这个病毒编写得是如此之巧妙,短短的512个字节的程序代码,就钻入了DOS操作系统的核心,实现了加密、解密和传染的功能,而且巧妙地躲过了各种防病毒软件和防毒卡的防线,达到增一分则太多,减一分则太少的境界。其高超的编程技术令人叹为观止,至今仍为计算机病毒的典范之作。DIR II病毒迅速摧毁了各种防病毒卡,为防病毒软件开辟了一条新的道路。人们开始认识到,反计算机病毒是一个漫长而曲折的过程,而防病毒软件因为其良好的兼容性,低廉的价格和方便的升级能力而逐渐得到了广大用户的认可。

如果说有什么发明拯救了互联网?那一定是搜索引擎,否则互联网中的信息越多,它本身崩溃得越快,因为人们找到自己需要的信息也就越难,使用体验也就越差。搜索的早期形态是啥?搜索经历的多少次变革?未来的搜索引擎将变成怎样?不妨总结一下搜索引擎发展的历史,发现其中的脉络。 其实,搜索的需求——从众多东西(主要是信息)中寻找自己要的,人类一直都有,只不过在IT技术发展之前,所有信息都没有数字化,搜索唯一可行的表现形式是纸质的目录、索引、电话簿。广域网产生以后,搜索的需求存在,但技术没有对应的迅速发展,因此互联网搜索的最早形式是网址簿。具体形式和电话簿、黄页相似,记录很多知名网站网址的一本书,大小视专业程度而定。笔者自己就买过一本普通网民适用的,大小薄厚类似一本新华字典,按网站内容的不同分类。 纸质的有了,网络版的很快跟上。1994年,杨致远创建雅虎,并开始人工搜集各类网站的网址,并将它们按一定规律分类、排序,网民可以只记住雅虎的网址,之后通过雅虎进入各个门类的网站,纸质的网址簿立即变得多余。部分互联网业内人士将雅虎用人工搜集网址并分类呈现的目录式搜索称为第一代搜索引擎,也有部分互联网专家认为雅虎这类做法并不能严格称为搜索引擎,而应算作最早的网址导航。笔者倾向于将其算作搜索实现形式中的一种,甚至包括网址导航也是如此。 但雅虎毕竟只是将纸质目录搬到了互联网网页上,肉眼查找和不同人对网站分类的理解都降低了这类搜索的使用效率。于是根据关键词进行自动查找的功能也被应用进搜索引擎,这其实并不难实现,因为根据关键词进行全文检索的技术甚至早在计算机刚刚被发明的上世纪50年代就已经出现(国内的中文全文检索技术最早被作为748工程的一部分,于80年代后期基本完成,但被广泛应用已经是90年代的事了)。 第一代搜索引擎唯一的问题是,网址仍然由人工收集,效率低、易出错、不全面。于是互联网急需一种替代人工收集网址的技术,而说到替代人工,人们必然会联想到的是机器人,于是第二代搜索引擎所依仗

3D网络游戏的发展史 3D网游的特点是立体感强,具有较高的真实性,对玩家来说有更好的游戏体验。随着玩家游戏年龄的增长,会逐渐出现“2D回合制---2D即时制----3D即时制”的转变。因为2D 回合制以及2D即时制对于游戏开发的难度较低,所以一般进入网游开发行业的都是先从这里做起,客观条件下2D回合制和即时制的竞争压力会越来越大。现在的3D网游的开发成为了网游的未来的战略高地。 第一代3D网游(又称2.5D网游,或假3D网游) 第一代3D网游从游戏体验上来说并不比2D即时制强多少。仅仅是在2D即时制网游的基础上对于场景贴图使用了3D效果,部分网游有游戏人物动物模型的翻转效果。对体验者而言,第一代3D网游跟2D网游几乎无差别,但其技术上来说第一代3D网游已经说明其开发实力进入3D时代了。可以认为,第一代3D网游属于网游开发商在进入3D时代的垫脚石。从运营上来说第一代3D网游是在跟2D网游抢市场,但如果走自主研发路线第一代3D网游又是不得不经历的体验。 国内运营的第一款3D网游是《精灵》,它属于第一代3D网游,但是因为引擎上的漏洞导致BUG过多终过早夭折。 随着越来越多的2D网游开发商的转型,一部分较为成功的3D网游出现。例如网易的《大话西游三》和《大唐豪侠》属于3D场景贴图;巨人网络的《巨人》属于3D贴图3D人物;以及国家816项目3D引擎开发出的《天龙八部》等都属于3D贴图3D人物。 第二代3D网游 从体验效果上来说,第二代3D网游已经算是正式步入3D时代。玩家可以自由翻转视

角,技能效果出现了“面向错误”的判断,出现真实的可供攀爬的山坡,甚至因为设计的原因玩家能被“卡”在地洞里面。而因为依然采用2D点对点算法模式,所以在动作表现上依然不尽人意。例如:你向B发出的子弹或者火球,而C在你和B之间,但是效果是C没有受到任何伤害,并且B无法“闪躲”开你的子弹或者火球。第二代3D网游保留了对战斗判定的特点是先选中然后攻击。 在中国大陆运营的第一款第二代3D网游是《笑傲江湖OL》,因为已经具有与2D网游截然不同的效果,所以在很短时间内就聚集和很高的人气。但是因为引擎的不完善BUG丛生,甚至用游戏修改就能修改游戏很多参数,终于在风靡一时之后停运。 第二代3D网游已经以其较好的体验效果在国内占据了不少份额,并且随着玩家群网龄的成长,第二代3D网游越来越容易被更多人接受。暴雪的《魔兽世界》.完美时空的《完美系列》.网易的《天下二》都是第二代网游的佼佼者。 第三代3D网游(又称真3D网游) 第三代网游现在可以被称为动作3D网游,现阶段的第三代网游基本都是动作网游,例如《RUSH冲锋》。 比较第二代3D网游有了更好的体验效果,代入了载体理论,让网游的战斗效果更加具有真实感。玩家放出的远程技能不再是必中目标,也不再会无视型的穿过第三者的身体,甚至近身战斗也变成因为动作轨迹造成群体命中判定。还记得《街头霸王》里面小白小红的大馒头以及印第安人的喷火球吗?那个其实就是载体在横板游戏应用上的成功例子。 第三个3D网游的共同特点是:1.视角多为第一人称或者固定于游戏角色后上方的第三人称视角;2.取消的选中目标的概念,取而代之的是类似于CS一样的准星瞄准目标。 中国第一款第三代3D网游是天联的《天之游侠》,同精灵和笑网一样,当第一都命苦。《天之游侠》也具有很多难以修改的重大BUG导致在线并不多,由于游戏的真实体验感而

病毒的发展史与特性 计算机病毒被公认为 数据安全的头号大敌,据 调查显示全球每天就有 1万个新病毒出现1,从 1987年电脑病毒受到世 界范围内的普遍重视,我 国也于1989年首次发现电脑病毒。目前,新型病毒正向更具破坏性、更加隐秘、感染率更高、传播速度更快等方向发展。因此,必须深入了解电脑病毒的发展史与基本常识,加强对电脑病毒的防范。 病毒的设想: 第一份关于计算机病毒理论的学术工作(虽然"病毒"一词在当时并未使用)于1949年由约翰·冯·诺伊曼完成。当时是以"Theory and Organization of Complicated Automata"为题的一场在伊利诺伊大学的演讲,稍后改以"Theory of self-reproducing automata"为题出版。冯·诺伊曼在他的论文中描述一个计算机程序如何复制其自身。 1972年,Veith Risak根据冯·诺伊曼在自我复制上的工作为基础发表"Self-reproducing automata with minimal information exchange" 1一公司调查显示全球每天就有1万个新病毒出现互联网档案馆的存档,存档日期2005-03-15.,新华网

一文。该文描述一个以西门子4004/35计算机系统为目标,用汇编语言编写,具有完整功能的计算机病毒。 1980年,Jürgen Kraus于多特蒙德大学撰写他的学位论文"Self-reproduction of programs"。在他的论文中,他假设计算机程序可以表现出如同病毒般的行为。 “病毒”一词最早用来表达此意是在弗雷德·科恩(Fred Cohen)1984年的论文《电脑病毒实验》。而病毒一词广为人知是得力于科幻小说。一部是1970年代中期大卫·杰洛德(David Gerrold)的《When H.A.R.L.I.E. was One》,描述了一个叫“病毒”的程序和与之对战的叫“抗体”的程序;另一部是约翰·布鲁勒尔(John Brunner)1975年的小说《震荡波骑士》,描述了一个叫做“磁带蠕虫”、在网络上删除数据的程序。2 病毒雏形的诞生: 1960年代初,贝尔实验室中等一群年轻的研究员制作出了称为Core War的小游戏供闲暇时消遣,将两个人所写的程序放入同一台电脑之后,这两个程序会互相攻击直到有一方失效为止。这个以最终生存为目标的游戏程序运用了内存重写技术和受困时自我复制以脱离险境等防御其它程序攻击的手法,已经具有了一些计算机病毒的面貌,也被普遍认为是病毒程序的最初原型。 2黑色的病毒产业,新华网

搜索引擎发展状态及未来趋势 【摘要】 搜索引擎包括图片搜索引擎、全文索引、目录索引等,其发展历史可分为五个阶段,目前企业搜索引擎和网站运营搜索引擎运用范围较广。在搜索引擎的未来发展中,呈现出个性化,多元化,智能化,移动化,社区化等多个趋势。 【关键词】 发展起源、索引、数据库、网站运营、未来趋势 【参考文献】 《个性化搜索引擎原理与技术》《搜索引擎的设计与实现》搜索引擎是指根据一定的策略、运用特定的计算机程序从互联网上搜集信息,在对信息进行组织和处理后,为用户提供检索服务,将用户检索相关的信息展示给用户的系统。其工作作原理分为抓取网页,处理网页和提供检索服务。抓取每个独立的搜索引擎都有自己的网页抓取程序,它顺着网页中的超链接,连续地抓取网页。由于互联网中超链接的应用很普遍,理论上,从一定范围的网页出发,就能搜集到绝大多数的网页。搜索引擎抓到网页后,还要做大量的预处理工作,才能提供检索服务。其中,最重要的就是提取关键词,建立索引文件。 搜索引擎的发展起源可以追溯到第一个Gopher搜索工具Veronica。后来的搜索引擎的发展分为五个阶段。第一阶段,出现World wide Web Wanderer,用于追踪互联网发展规模。刚开始它只用来统

计互联网上的服务器数量,后来则发展为也能够捕获网址。第二阶段,出现了以概念搜索闻名的Excite以及元搜索引擎Dogpile。第三阶段,即yahoo的出现。随着访问量和收录链接数的增长,Yahoo目录开始支持简单的数据库搜索。Yahoo以后陆续有Google等提供搜索引擎服务,但不可否认的是,Yahoo几乎成为20世纪90年代的因特网的代名词。第四阶段,一种新的搜索引擎形式出现了,即元搜索引擎。用户只需提交一次搜索请求,由元搜索引擎负责转换处理后提交给多个预先选定的独立搜索引擎,并将从各独立搜索引擎返回的所有查询结果,集中起来处理后再返回给用户。第五阶段的代表是智能检索的产生:它利用分词词典、同义词典,同音词典改善检索效果,进一步还可在知识层面或者说概念层面上辅助查询,给予用户智能知识提示,最终帮助用户获得最佳的检索效果。 搜索引擎目前包括图片搜索引擎、全文索引、目录索引、元搜索引擎、垂直搜索引擎等。全文索引引擎是名副其实的搜索引擎,国外代表有Google,国内有百度、搜狐等。它们从互联网提取各个网站的信息,建立起数据库,并能检索与用户查询条件相匹配的记录,按一定的排列顺序返回结果。搜索引擎的自动信息搜集功能分为定期搜索和提交网站搜索。它的特点是搜全率比较高。目录索引,就是将网站分门别类地存放在相应的目录中,因此用户在查询信息时,可选择关键词搜索,也可按分类目录逐层查找。与全文搜索引擎相比,目录索引有许多不同之处。首先,搜索引擎属于自动网站检索,而目录索引则完全依赖手工操作。其次,搜索引擎收录网站时,只要网站本身

期末课程论文 论文标题:搜索引擎的现状与发展趋势 课程名称:信息检索技术 课程编号:1220500 学生姓名:潘飞达 学生学号:1100310120 所在学院:计算机科学与工程学院 学习专业:计算机科学与技术 课程教师:王冲 2013年7月1 日

【摘要】 搜索引擎包括图片搜索引擎、全文索引、目录索引等,其发展历史可分为五个阶段,目前企业搜索引擎和网站运营搜索引擎运用范围较广。在搜索引擎的未来发展中,呈现出个性化,多元化,智能化,移动化,社区化等多个趋势。 【关键词】 发展过程、发展趋势、检索技巧、个性化、智能化 1 搜索引擎简介 搜索引擎是指根据一定的策略、运用特定的计算机程序从互联网上搜集信息,在对信息进行组织和处理后,为用户提供检索服务,将用户检索相关的信息展示给用户的系统。搜索引擎包括全文索引、目录索引、元搜索引擎、垂直搜索引擎、集合式搜索引擎、门户搜索引擎与免费链接列表等。百度和谷歌等是搜索引擎的代表。 其工作作原理分为抓取网页,处理网页和提供检索服务。 抓取每个独立的搜索引擎都有自己的网页抓取程序,它顺着网页中的超链接,连续地抓取网页。由于互联网中超链接的应用很普遍,理论上,从一定范围的网页出发,就能搜集到绝大多数的网页。搜索引擎抓到网页后,还要做大量的预处理工作,才能提供检索服务。其中,最重要的就是提取关键词,建立索引文件。 搜索引擎是根据用户的查询请求,按照一定算法从索引数据中查找信息返回给用户。为了保证用户查找信息的精度和新鲜度,搜索引擎需要建立并维护一个庞大的索引数据库。一般的搜索引擎由网络机器人程序、索引与搜索程序、索引数据库等部分组成。 系统结构图 2搜索引擎的工作原理 第一步:爬行 搜索引擎是通过一种特定规律的软件跟踪网页的链接,从一个链接爬到另外一个链接,像蜘蛛在蜘蛛WWW 文档 网络机器人程序 建立Lucence 索引 从数据库中搜索信息 Tomcat 服务器 Lucence 索引数据库 WWW 浏览器 WWW 浏览器 JSP 网络机器人程序

癌症治疗发展史,西医研究癌症200年历史 文森特·T·德维塔等美国纽黑文市耶鲁大学医学院和耶鲁大学公共卫生学院耶鲁综合癌 症中心与斯米洛癌症医院等 自《新英格兰医学杂志》(以下简称《杂志》)创刊200年来,癌症已从黑匣变成了蓝图。在《杂志》出版的第1个世纪期间,执业医师可观察、衡量和检测肿瘤,但几乎没有方法研究癌细胞内的工作情况。一些敏锐的观察者走在他们所在时代的前头,包括鲁道夫·菲尔绍,他得益于显微镜,于1863年推断了癌症的细胞起源1,还有斯蒂芬·佩吉特,他在1889年聪明地想出转移性疾病的种子和土壤假说2,这一理论一直沿用至今(表1)。其他重要进展包括1911年佩顿·劳斯发现禽肿瘤的病毒原因3和1914年西奥多·博韦里提出癌症可由染色体突变触发4。 但黑盒的盖子一直没有真正被打开,直到1944年,当时洛克菲勒大学的一名退休科学家奥斯瓦尔德·埃弗里报告了他精美清晰的肺炎球杆菌实验结果,该结果显示,细胞信息不是由蛋白而是由DNA传递5。他的工作直接导致1953年沃森和克里克对DNA结构的重要发现6。8年后,遗传密码被尼伦伯格及其同事破解7,生物学的中心法则得以确立:即信息由DNA传递至RNA并导致蛋白的合成。此后,一系列完全意料之外的发现中的最早一项破坏了这种认识,这项发现提醒我们,在与大自然打交道时,事情并不总是它们看起来的那样。特明和米祖塔尼(Mizutani)8以及巴尔的摩9发现了逆转录酶,这显示信息可能以另一种方式传递(从RNA到DNA),这一发现对医学(但最突出的是对癌症医学)有深远影响。 早期的研究者发现,DNA是一种难以在实验室研究的很大的分子。1970年,史密斯和威尔科克斯通过辨别出在特殊限制位点细菌防御性地用来裂解DNA的酶而解决了这个问题10。这些发现催生了分子学革命和生物技术产业。它们还为基因组测序铺平了道路。 这种科学费用昂贵。美国国会通过《国家癌症法案》而部分解决了这个问题,该法案扩大了国立癌症研究所(NCI)的作用,NCI是国立卫生研究院(NIH)中第一所以疾病为导向的机构。1971年12月23日,该法案由理查德·尼克松总统签署成为法律,为NIH 一个研究所提出了一个新指令:“支持研究和研究结果的应用,以降低癌症所致的发病率、并发症率和死亡率。”强调研究结果的应用是新提出的,NIH使命声明中没有这一条。该法案使NCI的预算在20世纪70年代末增加4倍,并且为分子生物学的革命提供了动力。 虽然国会消灭癌症的热情主要来自一些临床进展的刺激,但这些新资金约85%用于支持基础研究。在20世纪80年代初达到其顶峰时,NCI占NIH预算的23%,它却支持了美国53%的分子生物学研究。研究结果呈爆炸性。 驱动或抑制细胞生长的基因以及正常细胞和癌细胞均用于相互之间及其与环境之间进行交流的信号转导系统的复杂调节(机制)的发现,使癌细胞机器的蓝图变得轮廓分明(表1)。特殊异常与特殊癌症之间的相关性使科学家们辨别出了发生常见癌症(例如乳腺癌和结肠癌)危险升高的个人。 癌症治疗的里程碑 在实验室数小时就能做完的实验需要花数月和数年在临床上重复,因此临床进展虽然为数众多,但发展缓慢。 图1和2描绘过去两个世纪中4个领域的变化速度:癌症治疗、化学预防、病毒和癌症