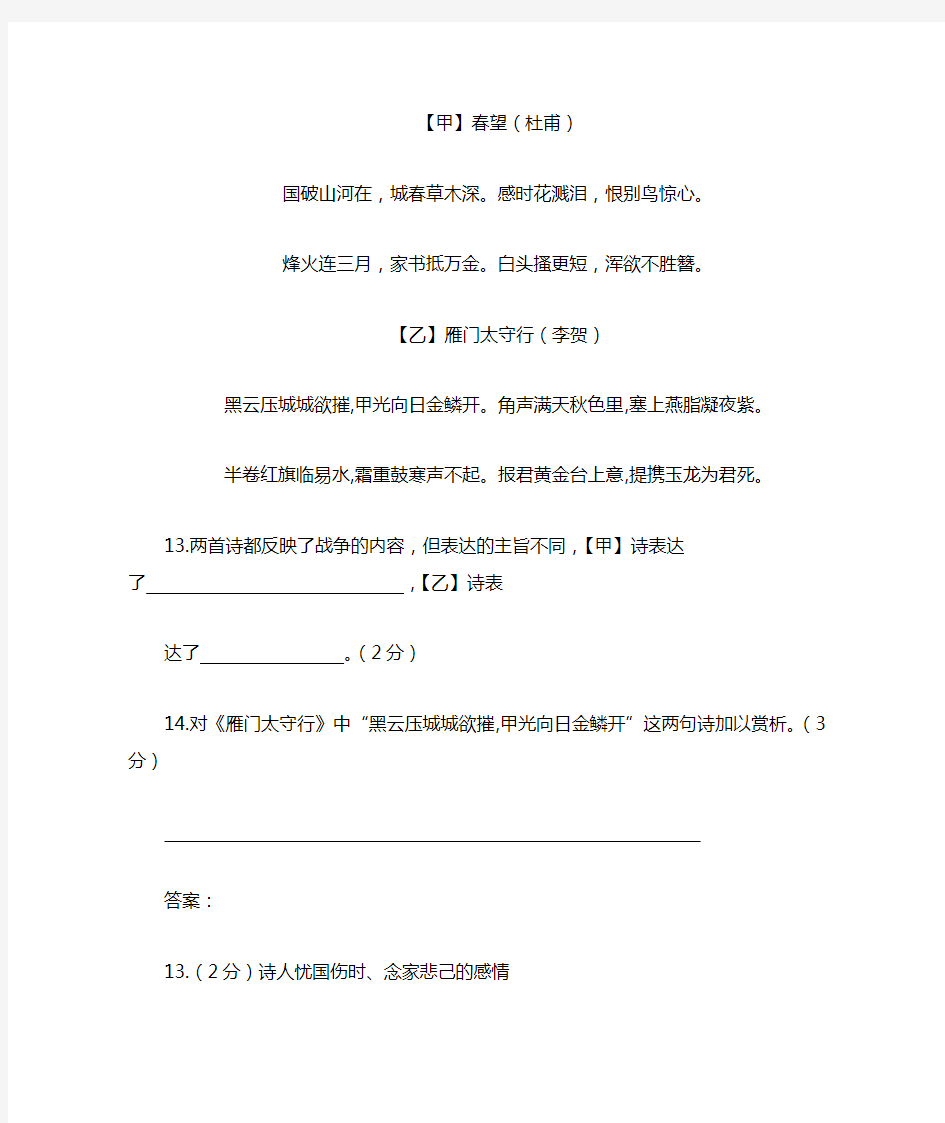

【甲】春望(杜甫)

国破山河在,城春草木深。感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。白头搔更短,浑欲不胜簪。

【乙】雁门太守行(李贺)

黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开。角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫。

半卷红旗临易水,霜重鼓寒声不起。报君黄金台上意,提携玉龙为君死。13.两首诗都反映了战争的内容,但表达的主旨不同,【甲】诗表达

了,【乙】诗表达了。(2分)14.对《雁门太守行》中“黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开”这两句诗加以赏析。(3分)

答案:

13.(2分)诗人忧国伤时、念家悲己的感情

诗人忘身报国之情(或立志报国或奋勇杀敌、精忠报国的愿望)

14.①“压”字,写出了敌军人马众多,来势凶猛,敌我双方力量悬殊巨大的情状,(1分)反映了守城将士处境艰难,(1分)也表现了将士们要浴血奋战、誓死抗敌的决心。(1分)

②从云缝李透射出的日光照在将士们的甲衣上,金光闪闪,要人眼目,(1分)说明他们正披坚执锐,严阵以待,(1分)借日光来显示守军的阵营和士气。(1分)(任答一点即可)

新闻类非连续性文本阅读专项训练 【2017·石家庄市高三教学质量检测】实用类文本阅读(12分) 阅读下面的文字,完成4~6题。 材料一(光明网): 中国拥有3000多家制笔企业,年产圆珠笔近400亿支,堪称圆珠笔第一大国。但令人尴尬的是,这400亿支圆珠笔笔尖上的球座体,从设备到原材料,都高度依赖进口。明明是制造业大国,为什么连小小的笔尖都无法做到完全自主研发自主生产? 时间流转,尴尬的局面终于发生了变化:中国有了属于自己的圆珠笔尖。 圆珠笔笔头分为笔尖上的球珠和球座体。生产一个小小的圆珠笔头需要二十多道工序。笔头里面有不同高度的台阶和五条引导墨水的沟槽,加工精度都要达到千分之一毫米的数量级。而笔头的关键部位更是要细上加细——在笔头最顶端的地方,厚度仅0.3-0.4毫米。极高的加工精度,对不锈钢原材料提出了极高的性能要求,既要容易切削,加工时又不能开裂,小小?笔尖?着实考验着中国制造。 科研人员们不断雕琢,精益求精,向世人展现了大国工匠应有的风采,笔尖钢的元素配比参数终于浮出水面。也正是因为他们贯彻了?工匠精神?,才能够将产品做到极致。一场关于?笔尖工艺?的硬仗,打倒了一批只会粗制滥造的企业,同时也让真正的精英们站在了行业的制高点上。中国是制造业大国,而当下,我们正努力走在成为制造业强国的路上。面对现实的挑战,我国制造业不断寻求转型升级、提质增效之路。而在转型提质的过程中,践行?工匠精神?则显得格外关键。相信在未来,?工匠精神?也定将引领中国制造业走向?以质取胜?的新阵地。 材料二(央视新闻客户端): 一个小小的圆珠笔头,也是中国制造业面临问题的缩影。要实现从制造大国到制造强国的转变,同样任重道远。 中国制笔协会理事长王淑琴说:?制笔行业现阶段与国外的差距,应该说不完全是技术上的。现在主要在心态上、在思维模式上,还在文化和环境上,这些都是有一定差距的。整个中国的制造业都比较浮躁,而且现在这种形势更是如此。? 来自一线的制笔企业负责人陆宪明说,一次去日本制笔企业参观的经历让他难以忘怀:?在一个日本制笔企业,我看到在笔头的生产线上,一个女工,大概45岁左右,她从工位里面拿出笔头清洗好,推到边上检验台做记录,这么厚的本子,我一看这个本子她大半本记掉了,这样一本东西要从开始记到现在,没有五年十年是不会有这么厚的,说明他们的员工工作的那种专注仔细。现在中国企业的员工流动比较大,技术含量不够,积累不够,经验不够,这种差距,你就很难培养出那种专心细致的工匠来。所谓工匠精神确实是需要一种耐心的、踏踏实实的精神,心无旁鹜、专心一意把一件事情做好。这是我们目前最差的地方。?材料三(新浪网): 不久前,国务院总理李克强在太原主持会议时指出,?去年,我们在钢铁产量严重过剩的情况下,仍然进口了一些特殊品类的高质量钢材。我们还不具备生产模具钢的能力,圆珠笔头上的‘圆珠’,目前仍然需要进口。这都需要调整结构。? 事实上,圆珠笔头问题折射出了中国制造业深层的结构性的问题。有专家分析认为,企业创新能力不足,是结构性问题中最为典型的表现。一方面是技术含量低和附加值低的低端产品生产过剩,另一方面是技术含量高和附加值高的高端产品供给不足,这两种现象同时存在。这也正是当下中央提出要进行供给侧结构性改革的原因。而要进行这样的改革,从根本上来说,还是要从理念入手,从人入手。 许多专家一致认为,中国专业技术人才严重紧缺。良好素质的技术工人,不应仅仅是掌握制造技术,而且还应该是有责任心的匠人,是能够对产品终身品质负责的匠人。但是在人才培养和使用上,我们存在很多问题.特别是对技术工人重视不够,导致这部分人才严重缺失。 显然,中国经济要转型升级,要搞供给侧结构性改革,必须要从制造业重塑人力基因入手。企业首先要转

2016年江苏省南京市联合体中考语文一模试卷 一、填空题(共6小题,每小题3分,满分27分) 1.(3分)请在田字格内用正楷或行楷抄写下面的对联。 书卷多情似故人晨昏忧乐每相亲。 2.(3分)对如图这幅书法作品解说正确的一项是() A.这幅作品是颜真卿所书,纵笔浩放,一泻千里,能让人看出行笔的过程和笔锋变换之妙,对于学习行草有很大的益处。 B.这幅作品笔力雄健、结体庄密,巧妙运用藏锋和中锋,形成力透纸背的效果。又横轻竖重,似有立体感觉。 C.这幅作品笔法圆劲秀润,平实端庄,笔势舒展,用笔含蓄朴素,气息宁静浑穆,一派平和中正气象。是公认的柳公权书法妙品。 D.这幅作品字态奇异超迈,随意而书,神韵自然,而且用笔丰肥豪健,宽绰疏朗。3.(10分)用诗文原句填空。 (1)但使龙城飞将在,。(王昌龄《出塞》) (2)?雪拥蓝关马不前。(韩愈《左迁至蓝关示侄孙湘》) (3),帘卷西风,人比黄花瘦。(李清照《醉花阴》) (4)马作的卢飞快,。(辛弃疾《破阵子?为陈同甫赋壮词以寄之》) (5),出则无敌国外患者,国恒亡。(孟子《生于忧患,死于安乐》) (6)居庙堂之高则忧其民,。(范仲淹《岳阳楼记》)

(7)为什么我的眼里常含泪水?……(艾青《我爱这土地》) (8)“”,不错的,像母亲的手抚摸着你。(朱自清《春》) (9)“多情自古伤离别”,毕业在即,分离会让我们对朝夕相处的老师、同学产生依依惜别的情感,但只要我们彼此相知,即使远在天涯,也如近邻。正如王勃在《送杜少府之任蜀州》里所说:,。” 4.(4分)给加点字注音,根据拼音写汉字。 怒不可遏.如法炮.制吹毛求cīkè尽职守。5.(2分)下列关于作家作品知识的表述,不正确的一项是() A.司马迁,我国西汉伟大的史学家、文学家、思想家,所著《史记》是中国第一部纪传体通史,被鲁迅称为“史家之绝唱,无韵之《离骚》”。 B.苏轼是北宋词坛“豪放派”的代表人物,但他也写过不少风格清新的词,如《浣溪沙?山下兰芽短浸溪》,描绘清新明丽的自然美景,寄寓人生哲思。 C.鲁迅的文学作品,其思想的深刻性历来为人称道,如《孔乙己》《故乡》等小说,就蕴含了他对社会现实和人物命运的深沉思考。 D.俄国作家契诃夫是世界著名的短篇小说巨匠,《变色龙》是他创作的一篇讽刺小说,其代表作品还有《项链》《万尼亚舅舅》《装在套子里的人》等。 6.(5分)本学期,某中学九年级(3)班同学为了丰富课外生活,举行了“春日石城赏花行”的综合性实践活动,请你参加。根据材料完成下列各题。 【活动一】提赏花建议 根据下面两则材料,给出行赏花的游客提两条建议。 【材料一】昨天上午9时许,前往南京梅花山的车辆已经开始出现拥堵,在南京苜蓿园地铁站前方路口,交警一大早就在这里指挥交通,控制车流进入景区。长长的车队中大都是私家车。 (2016年3月20日《扬子晚报网》)【材料二】3月20日,南京鸡鸣寺的樱花大道迎来赏花人流最高峰。现场一位环卫工人告诉记者,马路边、台阶上、草丛中,到处都是游客乱扔的垃圾。他们一直忙个不停,也难以及时清除。 (2016年3月21日《荔枝网》有改动)【活动二】抒赏花感受 九(3)班同学周末纷纷去南京各赏花景点游玩,回来后写下了许多优美的语句抒发他们

《春望》练习题及答案 《春望》练习题及答案 春望 杜甫 国玻山河在,城春草木深。感时花溅泪,恨别鸟惊心。 烽火连三月,家书抵万金。白头搔更短,浑欲不胜簪。 杜甫《春望》的阅读理解题: 1.诗的前四句都统领在一个“______”字中,诗人的视野由远及近,由大到小,由______到______。(2分) 2.请展开想像,描述“白头搔更短,浑欲不胜簪”所展现的画面,并揭示诗句的含义。(2分) 3.这首诗抒发了诗人_________________的思想感情。 4.“感时花溅泪,恨别鸟惊心”历来为人们所称道,请你说说了在哪里? 5.(07年沈阳)对该诗赏析有误的一项是 A.这是一首五言律诗,含蓄蕴藉,耐人寻味。 B.这首诗的首联表面描写都城破败、人烟稀少、草木茂密幽深的荒凉景象,实际深藏诗人的无限感慨。 C.这首诗的颔联借对花鸟的感觉,将诗人抑制不住的感伤之情表达得淋漓尽致。 D.这首诗的颈联、尾联极力渲染诗人在战火连绵时期收到家书时的无比喜悦之情。

(以下是03年咸阳中考题) 6.读上面的诗,请简要说说作者是怎样通过写景来表达内心世界的。 7.“烽火连三月,家书抵万金”成为千古传诵的.名句,请你从 形式和内容上对这两句诗作简要评析。 8.“烽火连三月,家书抵万金”一联中,诗人用“抵万金”来形容什么? 9.对“国玻山河在,城春草木深”两句的分析,不恰当的一项是 A.这两句诗写春望所见。一个“破”字,视野从城到山河,触目惊心;一个“深”字,视野从满城到花鸟,满目凄然。诗人的感情由 隐而显,由弱而强,步步推进。 B.这两句诗对仗工巧,圆熟自然,诗意变化。“国破”对“城春”,两意相反,“国破”的残垣断壁同富有生机的“城春”对举,对照强烈。 C.诗意变化的又一例为“国破”与“山河在”。前写国都沦陷,城池残破,后写山河依旧,意思相反;“城春”与“草木深”前写明 媚春景,后叙荒芜之状,前后相悖,这种诗意的变化,突出了山河 破败的景象。 D.这两句诗以写景为主。句中的“国”、“山河”、“城”、“草木”都是诗人亲眼所见的景物。

杜甫《春望》阅读答案 《春望》的阅读理解题: 1.诗的前四句都统领在一个“ ______”字中,诗人的视野由远及近,由大到小,由______到______。(2分) 2.请展开想像,描述“白头搔更短,浑欲不胜”所展现的画面,并揭示的含义。 (以下为08年大庆中考题) 3.这首诗抒发了诗人_________________的思想感情。 4.“感时花溅泪,恨别鸟惊心”历来为人们所称道,请你说说了在哪里? 5.(07年沈阳)对该诗赏有误的一项是 A.这是一首五言律诗,含蓄蕴藉,耐人寻味。 B.这首诗的首联表面描写都城破败、人烟稀少、草木茂密幽深的荒凉景象,实际深藏诗人的无限感慨。 C.这首诗的颔联借对花鸟的感觉,将诗人抑制不住的感伤之情表达得淋漓尽致。 D.这首诗的颈联、尾联极力渲染诗人在战火连绵时期收到家书时的无比喜悦之情。 (以下是03年咸阳中考题) 6.读上面的诗,请简要说说作者是怎样通过写景来表达内心世界的。 7.“烽火连三月,家书抵万金”成为千古传诵的名句,请你从形式和内容上对这两句诗作简要评。 8.“烽火连三月,家书抵万金”一联中,诗人用“抵万金”来形容什么? 9.对“国山河在,城春草木深”两句的分,不恰当的一项是 A.这两句诗写春望所见。一个“破”字,视野从城到山河,触目惊心;一个“深”字,视野从满城到花鸟,满目凄然。诗人的感情由隐而显,由弱而强,步步推进。 B.这两句诗对仗工巧,圆熟自然,诗意变化。“国破”对“城春”,两意相反,“国破”的残垣断壁同富有生机的“城春”对举,对照强烈。

C.诗意变化的又一例为“国破”与“山河在”。前写国都沦陷,城池残破,后写山河依旧,意思相反;“城春”与“草木深”前写明媚春景,后叙荒芜之状,前后相悖,这种诗意的变化,突出了山河破败的'景象。 D.这两句诗以写景为主。句中的“国”、“山河”、“城”、“草木”都是诗人亲眼所见的景物。 杜甫《春望》的阅读理解题答案: 1.望(1分)山河草木花鸟(1分,每空0.5分) 2.参考示例:面对沦陷的山河,一位满头白发的老人因焦虑忧愁不停地挠头叹息。老人昔日那长长的头发如今纷纷断落,已经短得无法梳插。诗句所描写的这一细节,含蓄而深刻地表现了诗人忧国思家的情怀。(2分,画面描写、揭示含义各1分,意同即可) 3.忧中思家 4.示例:①诗人触景生情,原本能愉悦心情的花鸟,但因感时恨别,诗人见了反而落泪惊心,更烘托了自己“感时”、“惜别”之悲。 ②诗人移情于景,以花鸟拟人,感时伤别,花也溅泪,鸟也惊心,其实是诗人自己内心感情的写照,形象动人。 5.D 6.描写破败的春城,草木生,花也落泪,鸟也惊心,感时忧国,思家念亲,借景抒情,深沉真挚。 7.用对偶的手法写出了安史之乱的战火连绵不断,诗人跟家人难通音信,此时的一封这家信显得极其珍贵,可以胜过万金,表达了诗人眷念家人的美好感情。尤其是“家书抵万金”写出了消息隔绝、久盼音信不至的急迫心情,使人产生共鸣。 8.形容家书的珍贵,表达了对妻子儿女强烈的思念之情。 9.D

本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除! == 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! == 淡,是一种至美的境界阅读附答案 淡,是一种至美的境界 ①一个年轻的女孩子,在你眼前走过,虽只是惊鸿一瞥,但她淡淡的妆,更接 近于本色和自然,好像春天早晨一股清新的风,给人留下一种纯净的感觉。 ②如果浓妆艳抹的话,除了这个女孩子表面的光辉外,就不会产生更多有韵味 的遐想了。其实,“浓妆”加上“艳抹”,这四个字本身,就已经多少带有了 一丝贬义。 ③淡比之浓,或许由于更接近天然,似春雨,润物无声,更容易让人接受。 ④苏东坡写西湖,有一句“浓妆淡抹总相宜”,但他这首诗所赞美的“水光潋 滟晴方好,山色空蒙雨亦奇”,是更自然的西湖。虽然苏东坡时代的西湖,并 不是现在这种样子,但真正欣赏西湖的游客,对那些大红大绿的,人工雕琢的,市廛云集的,车水马龙的浓丽景色,未必多么刚兴趣。识得西湖的人,都知道 只有在那早春时节,在那细雨、碧水、微风、柳枝、桨声、船影、淡雾、山岚 之中的西湖,才像一幅淡淡的水墨画。展现在眼前的西湖,才是最美的西湖。 水墨画,就是深得淡之美的一种艺术。在中国画中,浓得化不开的工笔重彩, 毫无疑问是美。但是在一张玉版宣上,寥寥数笔便经营出一种意境,当然也是美。前者,所有景物统统呈现在眼前,一览无余;后者,是一种省略艺术,墨 色有时淡得接近于无。可表面虽是无,并不等于观者眼中的无,作者心中的无,那大片大片的空白,其实是给人留下想象的空间。“空山不见人,但闻人语响”,没画出来的,要比画出来,更耐人思索。 ⑤西方的油画,多浓重,每一种色彩,都唯恐不突出地表现自己,而中国的水 墨画则以淡见长,能省一笔绝不赘语,所谓“惜墨如金”者也。 ⑥一般来说,浓到好处,不易;不过,淡而韵味犹存,似乎更难。 ⑦咖啡是浓的,从色泽到给中枢神经的兴奋作用,以强烈为主调。茶则是淡的了,尤其新摘的龙井,就更淡了。一杯在手,嫩蕊舒展,上下浮沉,水色微碧,近乎透明,那种感官的怡悦,心胸的熨贴,腋下似有风生的惬意,也非笔墨所 能形容。所以,咖啡和茶,是无法加以比较的。但是,若我而言,宁可倾向于淡。强劲持久的兴奋,总是会产生负面效应。

中考新闻类题目训练及 答案 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

中考“新闻”类试题模拟演练 1.阅读下面的专题报道,探究《舌尖上的中国2》可供借鉴的成功经验,写出你的探究结果。 2012年,一部美食纪录片《舌尖上的中国》曾感动无数中国人;2014年4月,《舌尖上的中国2》回归央视荧屏,登陆中央电视台综合频道和中央电视台纪录频道,爱奇艺、乐视网等网络平台也同步推出。《舌尖上的中国2》共分8集,前七集依次为《脚步》《心传》《时节》《家常》《秘境》《相逢》《三餐》,第八集则为拍摄花絮,每集50分钟。央视相关负责人表示,比起前作,《舌尖上的中国2》在拍摄制作上比第一季更加精致大气,美食范围也更广。在微博上,网友对《舌尖上的中国2》表示出了极大的欢迎,但对播放时间非常的不满意,认为这是央视“深夜报复社会”的举动,完全就是“逼人吃宵夜”的节奏。 探究结果: 2.给下面一则新闻拟写标题。(不超过12个字) 标题: 据新华社北京4月13日电(记者齐中熙、樊曦)2014年4月13日9时30分,自2011年6月30日开通运营的京沪高速铁路运送旅客宣告突破2亿人次。2013年2月28日,在京沪高铁开通运营1年8个月之际,京沪高速铁路运送旅客突破1亿人次;而仅1年2个月后,这条高速铁路的运送旅客量就实现了翻番,再次展示出其巨大的输送潜能。 3.用一句话概括下面这则新闻的主要内容。(不超10个字)

本报青岛4月11日电(记者宋学春)2014年青岛世界园艺博览会世园村开村仪式11日举行。 世园村总占地约55公顷,总建筑面积约40万平方米,紧临世园会园区,位于青岛滨海公路和世园大道交汇处,交通非常便捷。世园村开设了世园会特许产品、青岛旅游纪念品专卖店,吸引了多家星级酒店和20余家特色餐厅入驻,建设了完善的公共服务设施和应急保障设施,集种植加工、科研培训、旅游观光于一体的茶博园,将为国内外宾客提供住宿、餐饮、购物、办公、休闲等综合服务。世园村的规划设计、工程建设、园艺景观、服务设施等体现了绿色、环保、低碳的生态理念。 (《人民日报海外版》2014年4月12日) 4.阅读下面的新闻,请你拟写恰当的导语。 政府实施营养改善计划, 农村学生个子变高了 本报北京4月11日电(董洪亮、赵玲)。教育部副部长刘利民说,将进一步加强学生营养健康教育,把食物与营养知识纳入中小学课程,引导学生养成科学的饮食习惯。 监测表明,实施营养改善计划后,学生不能保证每天吃三顿饭的比例从2012年度的%下降到2013年度的%;6-15岁男、女生各年龄段平均身高同比增加和0.6厘米,体重均增加了0.3公斤;西部小学男、女生的贫血率下降和个百分点;西部小学生的语文和数学平均成绩同比提高了和分。 据介绍,营养改善计划的食品和资金“两个安全”得到保障,实施规模世界第三,食堂建设完成过半。监测表明,计划实施过程中存在一些问题和隐忧。

目录 断桥断桥,今位于白堤东端。在西湖古今诸多大小桥梁中,名气最大。据说,早在唐朝,断桥就已建成,诗人张祜《题杭州孤山寺》诗中就有“断桥”一词。明人汪珂玉《西子湖拾翠余谈》有一段评说西湖胜景的妙语:“西湖之胜,晴湖不如雨湖,雨湖不如月湖,月湖不如雪湖......能真正领山水之绝者,尘世有几人哉!”地处江南的杭州,每年雪期短促,大雪天更是罕见。一旦银妆素裹,便会营造出与常时,常景迥然不同的雪湖胜 况。 Lingering Snow on the Broken Bridge Introduction The snow scene of the west lake has enjoyed very positive praise from peo ple, especially the view of “melting snow at broken bridge”. Why is it called as “malting snow on the broken bridge”, there are many different sayings. One of them is that it snows almost every winter in Hangzhou and when the sun comes out after snowfall, the snow on the sunny side of the bridge melts first, while the snow on the shady side still lingers. Looked at a distance or from a nearby hill, the bridge appears to be broken. It is a favorite stopover for you. Especially on fine winter days after a snow, you may stand on the bridge to feast your eyes on the snow scene far and near. Distant hills, clad in white, grow more enchanting. The famous Chinese folk

《春望》杜甫习题及答案【部编版八年级上】 班级:姓名: 习题:【理解性默写】【选择题】【赏析简答题】 《春望》杜甫 【习题】 一、理解性默写: 1、写出望中之所见,表现长安春日满目凄凉、传达出诗人忧国伤时之情的语句:国破山河在,城春草木深。 2、承上启下,表明诗人移情于物,感时伤别、见明丽之景诱发内心伤感,春天 的花开、鸟鸣无疑引发了诗人的优国和思亲之情的语句:感时花溅泪,恨别鸟惊心。 3、写战火连绵,久盼家音,抒发千古以来战争中人们共同感受的名句:烽火连 三月,家书抵万金。 4、诗人刻画自身形象,抒发忧国念家悲愁的语句的:白头搔更短,浑欲不胜簪。 5、杜甫在《春望》一诗中悲哀国破家亡,伤感离乱之痛,表现他爱国,念家的 美好情操,诗中能够表现他忧愁而日益衰老的句子是:白头搔更短,浑欲不胜簪。 二、选择题: 1、《春望》赏析有误 ..的一项是( D ) A.这是一首五言律诗,含蓄蕴藉,耐人寻味。 B.这首诗的首联表面描写都城破败、人烟稀少、草木茂密幽深的荒凉景象,实际深藏诗人的无限感慨。 C.这首诗的颔联借对花鸟的感觉,将诗人抑制不住的感伤之情表达得淋漓尽致。 D.这首诗的颈联、尾联极力渲染诗人在战火连绵时期收到家书时的无比喜悦之情。【解析】D诗人没有收到家书,更没有喜悦。

2、下面对这首诗理解不正确的一项是( C ) A.前四句写眼前所望春天都城的破败之景,后四句抒发思念亲人的盼望之情。B.在颔联中,诗人移情于物,通过作者看到花,听到鸟鸣的情态,表达了自己感时伤世的内心情感。 C.诗人得不到家信,是因为战乱引发了长安城内一场持续了三月之久的大火。D.全诗意脉贯通,情景兼具,内容丰富,感情强烈,悬一篇脍炙人口的佳作。【解析】C诗人没有得到家书,是因为持续很多月的战乱。 3、请选出对杜甫的《春望》赏析有误的一项( A ) A.首联写景,描绘出国都沦陷后山河依旧却残破不堪的景象,体现了诗人回家途中的艰难。 B.颔联中“感时”一语承上,“恨别”一语启下,此联表达了诗人感时伤世的情怀,运用了对偶的修辞方法。 C.颈联中用“抵万金”来形容家书的珍贵,尾联中用“搔更短”和“不胜簪”生动形象地表现了诗人的苍老之态。 D.这首诗在内容上集中表现了诗人热爱国家、眷恋家人的美好情操,诗风意脉贯通而不平直深沉含蓄而不浅露。 【解析】A不是诗人回家的艰难,而是战乱给国家人民带来的灾难。 三、赏析简答题: 1、结合全诗内容,说出试题中的“望”字包含哪几层意思。 答:“望”有“观望”“希望”“盼望”之意。看到了“国破山河在”的惨景;希望战火平息;盼望能与亲人团聚。 2、“烽火连三月,家书抵万金”成为千古传诵的名句,请你从形式和内容上对这两句诗作简要评析。 答:用对偶的手法写出了安史之乱的战火连绵不断,诗人跟家人难通音信,此时的一封家信显得极其珍贵,可以胜过万金,表达了诗人眷念家人的美好感情。尤

淡之美(有删改)李国文①淡是一种至美的境界。②淡比之浓,或许由于接近天然,似春雨,润物无声,容易被人接受。③苏东坡写西湖,曾经有一句淡妆浓抹总相宜,但他这首诗所赞美的水光潋滟晴方好,山色空蒙雨亦奇,也是大自然的西湖。虽然苏东坡时代的西湖,并不是现在这个样子的,但真正欣赏西湖的游客,对那些大红大绿的,人工雕琢的,市廛云集的,车水马龙的景色未必多么感兴趣。识得西湖的人,都知道只有在那早春时节,在那细雨,碧水,微风,柳枝,桨声,船影、淡雾、山岚之中的西湖,像一幅淡淡的水墨画,展现在你眼前的西湖,才是最美的西湖。④水墨画,就是深得淡之美的一种艺术。⑤在中国画中,浓得化不开的工笔重彩,毫无疑义是美。但在一张玉版宣上,寥寥数笔便经营出一个境界,当然也是美。前者,统统呈现在你眼前,一览无余。后者,是一种省略的艺术,墨色有时淡得接近于无。可表面的无,并不等于观众眼中的无,作者心中的无,那大片大片的白,其实是给你留下的想象空间。空山不见人,但闻人语响。没画出来的,要比画出来的更耐思索。西方的油画,多浓重,每一种色彩,都惟恐不突出表现自己,而中国的水墨画,则以淡见长,能省一笔,决不赘语,所谓惜墨如金者也。⑥一般说,浓到好处,不易;不过,淡而韵味犹存,似乎更难。⑦咖啡是浓的,从色泽到给中枢神经的兴奋作用,以强烈为主调。有一种土耳其款式的咖啡,煮在杯里,酽黑如漆,饮在口中,苦香无比,杯小如豆,只一口,能使饮者彻夜不眠,不觉东方之既白。茶则是淡的了,尤其新摘的龙井,就更淡了。一杯在手,嫩蕊舒展,上下浮沉,水色微碧,近乎透明,那种感官的怡悦,心胸的熨帖,腋下似有风生的惬意,也非笔墨所能形容。⑧但是,若我而言,宁可倾向于淡。强劲持久的兴奋,总是会产生负面效应。⑨人生,其实也是这个道理。浓是一种生存方式,淡,也是一种生存方式。两者,因人而异,是不能简单地以是和非来判断的。我呢,觉得淡一点,于身心似乎更有裨益。⑩因此,持浓烈人生哲学者,自然是积极主义了;但执恬淡生活观者,也不能说是消极主义。奋斗者可敬,进取者可钦,所向披靡者可佩,热烈拥抱生活者可亲;但是,从容而不(),自如而不(),审慎而不(),恬淡而不(),也未始不是又一种的积极。一个人活在这个世界上,不管你是举足轻重的大人物,还是微不足道的小人物,只要有人存在于你的周围,你就会成为坐标中的一个点,而这个点必然有着纵向和横向的联系。于是,这就构成了家庭、邻里、单位、社会中各式各样繁复的感情关系。你把你在这个坐标系上的点,看得浓一点,你的感情负担自然也就重;看得淡一点,你也许可以洒脱些,轻松些。物质的欲望,固然是人的本能,占有和谋取,追求和获得,大概是与生俱来的。清教徒当然也无必要,但欲望膨胀到无限大,或争名于朝,或争利于市,或欲壑难填,无有穷期;或不甘寂寞,生怕冷落,或欺世盗名,招摇过市。得则大欣喜,大快活;不得则大懊丧,大失落。神经像淬火一般地经受极热与极冷的考验,难免要濒临崩溃边缘,疲于奔命的劳累争斗,保不准最后落一个身心俱弛的结果,活得也实在是不轻松啊!其实,看得淡一点,可为而为之,不可为而不强为之的话,那么,得和失,成和败,就能淡然处之,而免掉许多不必要的烦恼。人生在世,求淡之美,不亦乐乎?21、本文的中心论点是(2分)22.第⑩段中括号内依次应填入的词语是()(3分)A.急趋窘迫狷躁凡庸B.急趋狷躁窘迫凡庸C.窘迫狷躁凡庸急趋D.窘迫凡庸急趋狷躁23.请分析第⑦段主要运用的论证方法和作用。(4分)24.第⑧段中作者说强劲持久的兴奋,总是会产生负面效应。,除本文提到的事例外,请为他补充一个事实论据,使这句话更具有说服力。(3分)25.有人评价本文,认为作者充分展示了淡美的精髓,而又不失之偏颇,请你从文中举出两个不失之偏颇的例子,并简要分析。(3分)26.作者说人生在世,求淡之美,不亦乐乎,也有人认为轰轰烈烈才是人生之精彩所在,你认为那种说法更有道理,请联系生活实际加以证明。(4分)参考答案:21.本文的中心论点是淡是一种至美的境界。(3分)22.(A)(3分)23.(4分)答:运用对比论证,将土耳其咖啡浓的效果和西湖龙井淡的感受进行对比,突出强调了浓到好处,不易;不过,淡而韵味犹存,似乎更难。为后文表达自己对淡的生活做了铺垫。

2017新闻类阅读专项训练 考纲题例: 阅读下列材料,完成(1)~(4)题。(25分) 材料一: 【本报讯(记者韩晓东)】由中国新闻出版研究院组织实施的第十一次全国国民阅读调查日前在京发布结果。调查显示,2013年我国成年国民图书阅读率为57.8%,较2012年上升了2.9个百分点;包括书报刊和数字出版物在内的各种媒介的综合阅读率为76.7%,较2012年上升了0.4个百分点。其中,报纸和期刊的阅读率分别较2012年下降超过5个百分点,而数字化阅读方式的接触率则上升了近10个百分点。中国新闻出版研究院院长魏玉山介绍,我国国民的图书阅读率从2007年至今已经连续七年稳步回升。 从国民对各类出版物阅读量的考察看,2013年我国成年国民人均纸质图书的阅读量为4.77本,比2012年增加了0.38本。人均阅读报纸和期刊分别为70.85期(份)和5.51期(份),与2012年相比均有不同程度的下降。2013年我国成年国民人均阅读电子书2.48本,比2012年增加了0.13本。与2012年相比,传统纸质媒介中,2013年我国成年国民对图书、报纸和期刊的接触时长均有不同程度的减少;新兴媒介中,上网时长和手机阅读的接触时长呈增长趋势,其中,通过手机上网的比例增幅明显,与2012年的29.2%相比,增长了13.5个百分点。对我国国民倾向的阅读形式的研究发现,66.0%的成年国民更倾向于“拿一本纸质图书阅读”,有15.6%的国民倾向于“手机阅读”,超过更倾向于“网络在线阅读”的国民比例(15.0%)。 从阅读者的年龄分布看,0—17周岁未成年人是纸质图书阅读的绝对主力,这一群体的图书阅读率为76.1%,人均图书阅读量为6.97本,较2012年提高了1.48本,其中,14—17周岁未成年人课外图书的阅读量最大,为8.97本。另外,通过对亲子早期阅读行为的分析发现,2013年我国0—8周岁有阅读行为的儿童家庭中,平时有陪孩子读书习惯的家庭占到86.5%,在这些家庭中,家长平均每天花费23.87分钟陪孩子读书。 另据悉,为了更好地推动全民阅读活动的开展,满足国民多元化阅读需求,由中国新闻出版研究院等机构共同发起的第二届“文明中国”全民阅读活动将于近期全面启动,届时将开展包括全民阅读送纸书、送数字阅读客户端、开展阅读创作征文活动在内的多种全民阅读活动。 (《中华读书报》2014年4月23日01版) 附图: 材料二: 今天是第 19 个“世界读书日”,也是伟大文豪莎士比亚诞辰 450 周年。每逢这个日子,有识之士便是一次集体焦虑,然后便痛心疾首,感叹中国人读书太少,并不乏数据证明,比如人均读书才四五本,远低于韩国的 11 本,法国的 8.4 本,日本的8.5 本,美国的 7 本……更有论者对国人“恨铁不成钢”,呼吁国人千万别成为“屏奴”,要多读纸质图书。(摘自2014年4月23日《北京青年报》) 材料三:

关于描绘冬天景色的写景作文 上有天堂,下有苏杭。,苏杭真可谓是人间天堂。而杭州最有名的情人桥断桥,也别 有一番风味。 断桥,位于白堤东端,在西湖古今诸多大小桥梁中,恐怕她的名气最大。据说,早在 唐朝断桥就已经建成,平湖秋月的白堤到此中断,故称断桥。宋代叫宝桥,元代又因桥畔 住着一对酿酒为生的段姓夫妇,又称为段家桥,明代又有“短桥”之称,与另外一座“长桥”遥相对应。 今日的断桥,是1921年重建的拱形独孔环洞形石桥,长约8。8米,宽约8。6米, 单孔净跨约6。1米,虽然多次大修,但古朴淡雅的风貌基本未变。桥东堍有康熙的“御 题景碑亭”,亭侧建有“云水光中”水榭,青瓦朱栏,飞檐翘角,掩映在新绿浓荫之中。桥,亭与四周的湖光山色和谐的融为一体,构成了西湖东北隅一副古典风格的画面:外西 湖湖域宽广,波光跃动;内西湖小巧玲珑,一平如镜。举目四望,三面青山如黛,四周绿 树溶溶。南有淡荡的烟霞,北倚参差不齐的的楼宇。而作为断桥本身,倚着水波不兴的湖面,如带的白堤恰似一道弧线,既不单调,也不冗长,使白堤显露出流畅的线条美,令人 赏心悦目。 江南的杭州,雪期短促,大雪天更是罕见。一旦银装素裹或在冬末春初,积雪未消, 春水初生,拱桥倒映,便会营造出与常时,常景迥然不同的雪湖盛况来。有人说:断桥残 雪是每至雪后初晴,来到断桥上,往西,往北举目眺望,孤山,葛岭一带,楼台上下,犹 如铺琼砌玉,晶莹朗澈,有一种冷艳之美而闻名;又有人说;大雪初晴,登上宝石山,往南 府瞰,白堤皑皑如链,在日出映照下,断桥向日的一面积雪融化露出褐色的桥面如一道痕,仿佛长长的白链到此中断,故以“残雪”名之。 往时至湖上,从断桥一望,魂销欲死,还谓所知,湖之潋滟熹微,大约如晨光之着树,明月之如庐。盖山水映发,他处即有澄波巨浪______《断桥春望》 由此观之,断桥观瞻,可得桥之神髓,岂独西湖?大善! 窗外,寒风呼啸;窗内,温暖如春。雪,越下越大,如同鹅毛一般从天而降。地上的雪,越积越厚,踩上去,软软的,特别舒服。 “嘿,这边儿!”小储大声对我喊道。我循声望去,只见小储站在一个大雪堆旁边, 朝我挥着手。看来,那是一块“风水宝地”。看到这儿,你也许会问:这是在干什么呢? 原来,我们正在打雪仗呢。 此时,我们分成了两队,蓝队和红队。我是蓝队的队长,小储是军师兼前锋,小厉则 是后卫。敌方的“弹药”十分充足,“子弹”雨点般朝我们飞来。我们立刻躲到掩体背面,作为队长,我迅速布置战略。“小储带“手榴弹”先冲到‘战壕’里;小厉负责守卫基地,

春望常考知识点及课后练习题 导读:春望作为高考语文常考古诗,考生必须要有深刻的记忆,为了让考生更加清楚古文内容,今儿本栏目小编就为考生整理出了春望常考知识点以及春望课后练习题,有些这些备考资料考生就可以开始轻松复习啦! 原文: 国破山河在,城春草木深。 感时花溅泪,恨别鸟惊心。 烽火连三月,家书抵万金。 白头搔更短,浑欲不胜簪。 译文: 长安沦陷,国家破碎,只有山河依旧;春天来了,人烟稀少的长安城里草木茂密。感伤国事,不禁涕泪四溅,鸟鸣惊心,徒增离愁别恨。 连绵的战火已经延续了半年多,家书难得,一封抵得上万两黄金。愁绪缠绕,搔头思考,白发越搔越短,简直要不能插簪了。 注解: (1)国:国都,指长安(今陕西西安)。破:陷落。山河在:旧日的山河仍然存在。 (2)城:长安城。草木深:指人烟稀少。 (3)感时:为国家的时局而感伤。 (4)溅泪:流泪。

(5)恨别:怅恨离别。 (6)烽火:古时边防报警的烟火,这里指安史之乱的战火。三月:正月、二月、三月。 (7)抵:值,相当。 (8)白头:这里指白头发。 (9)搔:用手指轻轻的抓。 (10)浑:简直。 (11)欲:想,要,就要。 (12)胜:受不住,不能。 春望课后练习题及答案 1、结合全诗内容,体会诗题中的“望”字包含哪两层意思?(2分) 答案:一方面是看到了“国破山河在”的惨景,另一方面是对于亲人团聚的守望和期盼。 2、对《春望》的理解不正确的一项是()(2分) A、首联写望中所见,山河依旧,世事全非,失陷后的长安,草木丛生,一片凄风苦雨。诗意形象生动,情感极其沉痛。 B、颔联是分写,通过花和鸟两种事物写春天,采用拟人写法,意思是由于战乱,都城破败,仿佛花也因感叹时事而落泪,鸟也因人世间的离别而惊心。 C、“家书抵万金”写出战乱年代,一封普通家信是多么难得,多么值钱啊!急切希望知道家人是否平安的消息。

中考诗词赏析复习十三、春望 国破山河在,城春草木深。长安沦陷国家破碎,只有山河依旧,春天来了城空人稀,草木茂密深沉。感时花溅泪,恨别鸟惊心。感伤国事面对繁花,难禁涕泪四溅,亲人离散鸟鸣惊心,反觉增加离恨。烽火连三月,家书抵万金。立春以来战火频连,已经蔓延三月,家在州音讯难得,一信抵值万金。白头搔更短,浑欲不胜簪。愁绪缠绕搔头思考,白发越搔越短,头发脱落既短又少,简直不能插簪。 主旨:这首诗抒发了诗人面对国都沦陷,山河破碎的沉痛和忧伤。 背景:这首诗是诗人天宝十四载十一月遭遇安史之乱时逃离长安前一个月写的,它集中地表达了诗人忧国伤时、念家念亲的感情,感人至深。 【题解】:这是杜甫“安史之乱”期间在长安所作的。“安”,指安禄山;“史”指史思明。唐肃宗至德元年八月,杜甫前往灵武投奔肃宗,途中为叛军所俘,后困居长安。该诗作于次年三月。全篇忧国,伤时,念家,悲己,显示了诗人一贯心系天下、忧国忧民的博大胸怀。这正是本诗沉郁悲壮、动慨千古的内在原因。 ●全文 ▲读上面的诗,请简要说说作者是通过写怎样的景来表达内心世界的? 作者通过长安城内的破败之景来表达自己忧国思家的心境。抒发了对山河依旧,世事全非的沉痛心情。 ▲诗的前四句都统领在一个“望”字中,诗人的视野由远及近,由大到小,由山河到草木花鸟。▲本诗触景生情,表达诗人忧国思家、眷恋家人的感情。 ▲此诗将眼前景胸中情融为一体,谈谈这首诗抒发了诗人怎样的情感? 这首诗集中地表达了诗人忧国伤时、念家悲已的感情。(感时忧国、思家念亲) ▲《春望》紧扣一个“望”字,感情细腻感人。“望”的内容是:国破山河在,城春草木深;“望”中所想的句子是:烽火连三月,家书抵万金 ▲《春望》一诗主题是伤感国事,怀念家人;表达了作者感伤心情的句子是感时花溅泪,恨别鸟惊心。 ▲从“国破”、“烽火”可以看出,杜甫的这首诗与唐代哪一重大历史事件有关?安史之乱▲结合全诗内容,体会诗题中的“望”字包含哪两层意思? 一方面是看到了“国破山河在”的惨景,另一方面是对于亲人团聚的守望和期盼。 ▲全诗从结构看,首联总写望中所见,颔联分写,通过花和鸟两种事物写春天。颈联通过一封家书表达了诗人对家人的悬想,尾联总写忧国思家的感情。 ▲诗中用拟人手法写出诗人睹物伤情的句子是感时花溅泪,恨别鸟惊心; 用一个细节表达作者思想感情的句子是白头搔更短,浑欲不胜簪。 ●国破山河在,城春草木深。 ▲“国破山河在,城春草木深”一句历来为人们所称道,请你从结构和对比手法两方面谈谈你的感受。 结构:对仗工整 对比:“国破”的衰败与“城春”的生机作对比,突出了山河破败的景象,更抒发了作者内心的忧虑。

内蒙古包头市2018届高三第一次模拟考试语文试题 一、现代文阅读(35分) (一)论述类文本阅读(本题共3小题,9分) 阅读下面的文字,完成1——3题。 中华美学精神是在中国传统文化土壤中生长发育的,中国古典艺术、古典美学是其根本,中国人的审美情趣和审美文化是其外化形式。。 传统农耕文明及其文化系统,是中国古典美学的基础。中国人对自然的亲和态度,对山水林木的深情凝望,对植物鸟虫细腻的审美,对四季规律的准确把握,对田园生活诗意的美化,对安土乐居落叶归根的期盼,无不体现出温带大陆性气候中农耕民族的自然审美偏向。士人和僧道构筑的精神天地与世俗社会现实世界拉开了些许距离,但关注的焦灼目光从未移开,甚至是以退为进、以隐促出,以超脱之姿态求深度精神介入,无为而无不为。先天下而忧后天下而乐,达则兼济天下,穷则独善其身,中国诗抒情言志不脱此道,诗意追求是所有艺术的共同点,因而古典美学精神贯穿于中国人的生活态度、情感世界和艺术创造及精神境界之中。 审美趣味随着时代的发展而发展,易学的简易变易不易三原则奠定了中国古代美标准的基本原则,先秦百家争鸣的开放性成为后世多元思想的出发点。秦之峻厉,汉之雄浑,魏晋风流、南北朝之多元并存,隋之一统,唐之雍容、宋之清雅,元之粗放,明之世俗、清之古雅,各有面目气息不同,审美情趣嬗变轨迹可循。一代之精神气质影响其艺术风格,每一朝代的不同阶段又有明显差异。如唐代初期尚清新刚健,盛期尚华美开放,中期多元并举,晚期靡丽诡异。 传统文化是传而统之的文化,流传长久说明其有着历史合理性和时代适应性,在精神领域占统治地位,说明其理论形式的完善与精致,植根传统文化的中华美学精神不仅与意识形态的显性结构相合,也渗透到民族心理的潜意识层面,是集体无意识的共同倾向。 中国古典美学把中和之美、自然之美、素淡之美奉为至高标准,在世界美学之林独树一帜。大俗大雅、雅俗共赏、雅俗转化,使高雅艺术和民间艺术内在沟通,村夫石匠可能在造园立石中有天机野趣,世外高人担水砍柴间也解悟土风妙道;艺术家则在曲水流觞、渔樵唱晚的生活嬉戏中感悟艺术真谛,经验形态的

2017届高考语文新闻类阅读专项训练试题(有答案)2017新闻类阅读专项训练 考纲题例: 阅读下列材料,完成(1)~(4)题。(2分) 材料一: 【本报讯(记者韩晓东)】由中国新闻出版研究院组织实施的第十一次全国国民阅读调查日前在京发布结果。调查显示,2013年我国成年国民图书阅读率为78%,较2012年上升了29个百分点;包括书报刊和数字出版物在内的各种媒介的综合阅读率为767%,较2012年上升了04个百分点。其中,报纸和期刊的阅读率分别较2012年下降超过个百分点,而数字化阅读方式的接触率则上升了近10个百分点。中国新闻出版研究院院长魏玉介绍,我国国民的图书阅读率从2007年至今已经连续七年稳步回升。 从国民对各类出版物阅读量的考察看,2013年我国成年国民人均纸质图书的阅读量为477本,比2012年增加了038本。人均阅读报纸和期刊分别为708期(份)和1期(份),与2012年相比均有不同程度的下降。2013年我国成年国民人均阅读电子书248本,比2012年增加了013本。与2012年相比,传统纸质媒介中,2013年我国成年国民对图书、报纸和期刊的接触时长均有不同程度的减少;新兴媒介中,上网时长和手机阅读的接触时长呈增长趋势,其中,通过手机上网的

比例增幅明显,与2012年的292%相比,增长了13个百分点。 对我国国民倾向的阅读形式的研究发现,660%的成年国民更倾向于“拿一本纸质图书阅读”,有16%的国民倾向于“手机阅读”,超过更倾向于“网络在线阅读”的国民比例(10%)。 从阅读者的年龄分布看,0—17周岁未成年人是纸质图书阅读的绝对主力,这一群体的图书阅读率为761%,人均图书阅读量为697本,较2012年提高了148本,其中,14—17周岁未成年人外图书的阅读量最大,为897本。另外,通过对亲子早期阅读行为的分析发现,2013年我国0—8周岁有阅读行为的儿童家庭中,平时有陪孩子读书习惯的家庭占到86%,在这些家庭中,家长平均每天花费2387分钟陪孩子读书。 另据悉,为了更好地推动全民阅读活动的开展,满足国民多元化阅读需求,由中国新闻出版研究院等机构共同发起的第二届“明中国”全民阅读活动将于近期全面启动,届时将开展包括全民阅读送纸书、送数字阅读客户端、开展阅读创作征活动在内的多种全民阅读活动。(《中华读书报》2014年4月23日01版) 附图: 材料二: 今天是第19 个“世界读书日”,也是伟大豪莎士比亚诞辰40 周年。每逢这个日子,有识之士便是一次集体焦虑,然后便痛心疾首,感叹中国人读书太少,并不乏数据证明,比如人均读书才四五本,远低

古诗文阅读 一.阅读下面古诗文,完成6—11题。(15分) 【甲】初晴游沧浪亭 【北宋】苏舜钦 夜雨连明春水生,娇云浓暖弄阴晴。 帘虚日薄花竹静,时有乳鸠相对鸣。 【乙】韬光纪幽 环西湖之山凡三面,西山最佳;据西山之佳惟四寺,灵隐为最胜;领灵隐之胜有五亭,韬光为最幽。韬光在寺后之北高峰下,其始由西北隅上山,路险峻,曲折蛇.行,两旁皆岩 崖斗绝,数里中连属不断。嘉树美竹森其上,兔丝女萝①之属.蔓延而罗生,枝荫交加,苍 翠蒙密,日光漏木叶下,莹净如琉璃可爱。禽鸟闻人声近,辄飞鸣翔舞,若报客状。峰回路转,客或先后行相失,望见树隙中微有人影,往往遥相呼应,遇会心处,则倚树而息,藉草而坐,悠然遐想者久之,起而行,行而止,犹徘徊不忍去.。 (【明】史鉴《西村十记·韬光纪幽》节选) ①兔丝女萝:植物名。 6.解释下列加点词。(3分) (1)曲折蛇.行(▲)(2)兔丝女萝之属.蔓延而罗生(▲) (3)犹徘徊不忍去.(▲) 7.下列朗读停顿不正确的一项(▲)(2分) A. 环西湖之山/凡三面 B. 韬光在寺后/之北高峰下 C. 遇/会心处 D. 悠然遐想者/久之 8.用现代汉语翻译下面句子。(3分) 禽鸟闻人声近,辄飞鸣翔舞,若报客状。 ▲ 9.【甲】诗【乙】文各记一亭,沧浪亭“▲”,韬光亭“▲”(用诗文中关键词填空),都抒发了作者在自然山水面前闲适愉悦、流连忘返的心情,这与吴均在《与朱元思书》的所写的“▲”一样。(3分)10.赏析下面诗句中加点词的表达效果。(2分) 娇云浓暖弄.阴晴 ▲ 11.【甲】诗和【乙】文中都描写了“鸟鸣”,有何共同的作用。(2分) ▲ 二.阅读古诗,按要求完成题目。(4分) 征人怨 (唐)柳中庸 岁岁金河复玉关,朝朝马策与刀环。 三春①白雪归青冢②,万里黄河绕黑山。 [注释]①三春:暮春。②青冢是西汉时王昭君的坟墓,当时被认为是远离中原的一处极僻远荒凉的地方。 9.阅读全诗,将下面的赏析语段补充完整。 征人苦何其多!一苦“远”,“金河”到“玉关”,行军万里。二苦“久”,“▲(1)a”“▲(1)b ”,战事不休。三苦“▲(2)”,三春之时仍白雪覆盖。