专题2:高考文言文虚词推断方法

- 格式:ppt

- 大小:2.18 MB

- 文档页数:56

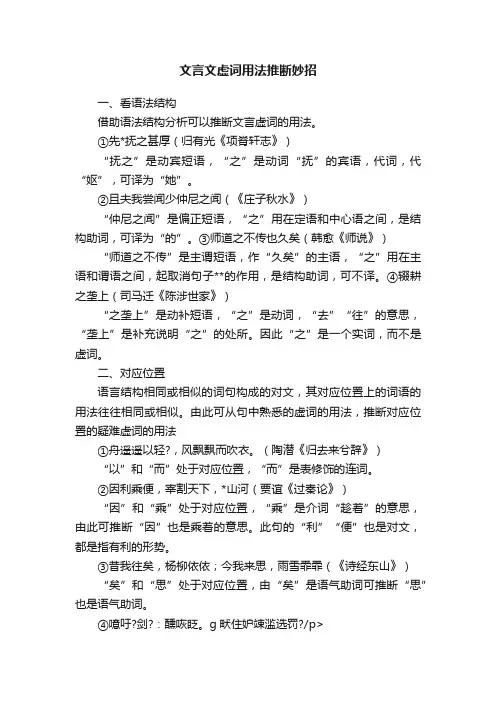

文言文虚词用法推断妙招一、看语法结构借助语法结构分析可以推断文言虚词的用法。

①先*抚之甚厚(归有光《项脊轩志》)“抚之”是动宾短语,“之”是动词“抚”的宾语,代词,代“妪”,可译为“她”。

②且夫我尝闻少仲尼之闻(《庄子秋水》)“仲尼之闻”是偏正短语,“之”用在定语和中心语之间,是结构助词,可译为“的”。

③师道之不传也久矣(韩愈《师说》)“师道之不传”是主谓短语,作“久矣”的主语,“之”用在主语和谓语之间,起取消句子**的作用,是结构助词,可不译。

④辍耕之垄上(司马迁《陈涉世家》)“之垄上”是动补短语,“之”是动词,“去”“往”的意思,“垄上”是补充说明“之”的处所。

因此“之”是一个实词,而不是虚词。

二、对应位置语言结构相同或相似的词句构成的对文,其对应位置上的词语的用法往往相同或相似。

由此可从句中熟悉的虚词的用法,推断对应位置的疑难虚词的用法①舟遥遥以轻?,风飘飘而吹衣。

(陶潜《归去来兮辞》)“以”和“而”处于对应位置,“而”是表修饰的连词。

②因利乘便,宰割天下,*山河(贾谊《过秦论》)“因”和“乘”处于对应位置,“乘”是介词“趁着”的意思,由此可推断“因”也是乘着的意思。

此句的“利”“便”也是对文,都是指有利的形势。

③昔我往矣,杨柳依依;今我来思,雨雪霏霏(《诗经东山》)“矣”和“思”处于对应位置,由“矣”是语气助词可推断“思”也是语气助词。

④噫吁?剑?:醺咴眨。

ɡ畎住妒竦滥选罚?/p>“乎”和“哉”处于对应位置,由“哉”是表感叹的语气助词,可推断“乎”与“哉”同义。

三、看特殊标志文言文段与段、句与句衔接过渡,起承转合,常由一些虚词充当的标志*词语。

这些词语多用来发议论、转话题、抒感叹、表关联等。

根据标志*词语,可推断其用法。

①夫人之相与,俯仰一世(王羲之《兰亭集序》)“夫”用在段首引发议论,是发语词,可不译。

这种用法的虚词还有“若夫”“故夫”“且夫”“盖”等。

②至于颠覆,理固宜然。

(苏洵《六国论》)于”用在句首承接上文,表示另外再说一层意思,用法与现代汉语相同。

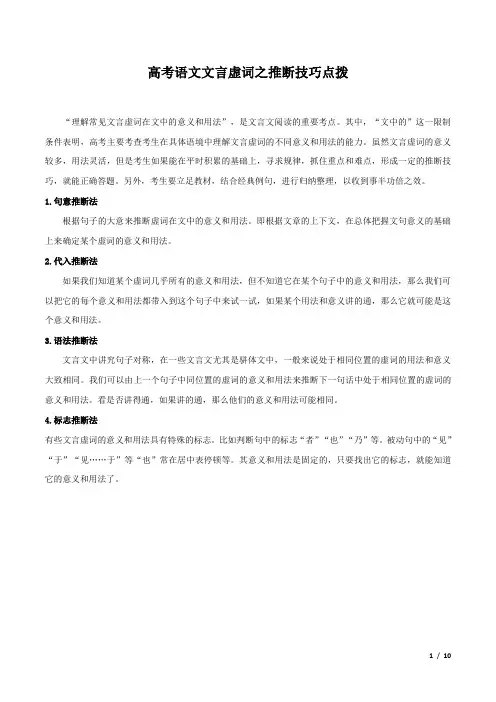

高考语文文言虚词之推断技巧点拨“理解常见文言虚词在文中的意义和用法”,是文言文阅读的重要考点。

其中,“文中的”这一限制条件表明,高考主要考查考生在具体语境中理解文言虚词的不同意义和用法的能力。

虽然文言虚词的意义较多,用法灵活,但是考生如果能在平时积累的基础上,寻求规律,抓住重点和难点,形成一定的推断技巧,就能正确答题。

另外,考生要立足教材,结合经典例句,进行归纳整理,以收到事半功倍之效。

1.句意推断法根据句子的大意来推断虚词在文中的意义和用法。

即根据文章的上下文,在总体把握文句意义的基础上来确定某个虚词的意义和用法。

2.代入推断法如果我们知道某个虚词几乎所有的意义和用法,但不知道它在某个句子中的意义和用法,那么我们可以把它的每个意义和用法都带入到这个句子中来试一试,如果某个用法和意义讲的通,那么它就可能是这个意义和用法。

3.语法推断法文言文中讲究句子对称,在一些文言文尤其是骈体文中,一般来说处于相同位置的虚词的用法和意义大致相同。

我们可以由上一个句子中同位置的虚词的意义和用法来推断下一句话中处于相同位置的虚词的意义和用法。

看是否讲得通,如果讲的通,那么他们的意义和用法可能相同。

4.标志推断法有些文言虚词的意义和用法具有特殊的标志。

比如判断句中的标志“者”“也”“乃”等。

被动句中的“见”“于”“见……于”等“也”常在居中表停顿等。

其意义和用法是固定的,只要找出它的标志,就能知道它的意义和用法了。

【例释】阅读下面文言文,完成7—11题。

左氏《国语》,其文深闳杰异,固世之所耽嗜而不已也。

而其说多诬淫,不概于圣。

余惧世之学者溺其文采而沦于是非,是不得由.中庸以入尧、舜之道。

本诸理,作《非国语》。

幽王二年,西周三川皆震。

伯阳父【1】曰:“周将亡矣!夫天地之气,不失其序,若过其序,民乱之也。

阳伏而不能出,阴迫而不能蒸,于是有地震。

今三川实震,是阳失其所而镇阴也。

阳失而在阴,川源必塞。

源塞,国必亡。

人乏财用,不亡何待?若国亡,不过十年。

(高考文言文复习)推断文言虚词词义的几种方法导读:推断文言虚词词义的几种方法一、词性分析法许多虚词兼有几种词性,在不同的句中具有不同的词性,词性不同其意义、用法也往往不同。

①此则岳阳楼之大观也。

(《岳阳楼记》)②故木受绳则直,金就砺则利。

(《劝学》)①中的“则”是副词,在句中表示断判、确认,可译为“就是”。

②中的“则”是连词,表示承接关系,译为“就”。

二、语境推断法1.依据相关文句的含意辨析虚词。

“公使阳处父追之,及诸河,则在舟中矣。

”(《崤之战》)晋襄公放走秦囚后,遭到原轸怒斥,幡然悔悟,派人追赶,追到黄河边的时候,秦国三位将军却已经上船离开了。

可见,此处“则”是连词,连接的分句之间是转折关系,可译为“已经”“倒已经”。

2.依据在句中的位置辨析虚词。

均之二策,宁许以负秦曲。

(《廉颇蔺相如列传》)“之”字用于动词和宾语之间,表示对宾语的复指,是个代词,译为“这”。

三、比较推断法1.比较意义虚实,推断虚词意义与用法。

①皆以美于徐公。

(《邹忌讽齐王纳谏》)②愿以十五城请易璧。

(《廉颇蔺相如列传》)①“以”,应该是动词(实词),意思是“认为”;②中的“以”,则是介词(虚词),意思是“用”“拿”。

2.比较用法异同,推断意义与用法。

同一个虚词,具有不同的用法,这是高考考查的一个重要方面。

①今事有急,故幸来告良。

(《鸿门宴》)②睥睨,故久立与其客语。

(《魏公子列传》)①中的“故”是连词,表因果关系,②中的“故”是副词,有“特意”“故意”的意思。

3.比较语法关系,推断意义与用法。

夫祸患常积于忽微,而智勇多困于所溺。

(《伶官传序》)粗看两个分句句式相同,两个“于”字用法意义当然也该相同,但仔细分析就会发现两个句子的语法关系并不一样。

“祸患”与“积”是主动关系,而“智勇”与“困”是被动关系,所以两个“于”字意义也不一样,前一个意思是“从”,而后一个意思是“被”。

四、句中求意法1.将虚词义项代入句中,确认正确义项。

文言文阅读复习:文言虚词推断方法经典范例(一)【代入推断法】答题时先确认判断该虚词在两句中自己最熟悉、最有把握的那一句里的意义和用法,然后将其代入另外一句,再看看替代后文意是否通顺、恰当。

如通畅,则相同;反之,则不同。

[范例展示]“①子不尊先人于.百无一人之上”和②“臣诚恐见欺于.王而负赵”(2012年天津卷)[即时应用]1.阅读下面的文言文,完成后面的题目。

管子曰:“齐国百姓,公之本也。

人甚忧饥而税敛重,人甚惧死而刑政险,人甚伤劳而上举事不时。

公轻其税敛则人不忧饥,缓其刑政则人不惧死,举事以时则人不伤劳。

”桓公曰:“寡人闻仲父之.言此三者,闻命矣,不敢擅也,将荐之先君。

”明日,皆朝于太庙之门,朝定令于百吏。

近者示之以忠信,远者示之以礼义。

行此数年,而民归之如流水。

下面的两个“之”字用法是否相同?(1)寡人闻仲父之.言此三者(2)此亡秦之.续耳(二)【语境推断法】根据句子的大意推断文言虚词在文中的意义和用法。

此法在日常学习和考试中常用。

[范例展示]“非挟泰山以.超北海之类也”,根据句意“不是挟着泰山跨过北海这一类情况”,就可确定“以”是连词,表修饰,不译。

又如“府吏闻此变,因.求假暂归”[即时应用]2.阅读下面的文言文,回答后面的问题。

事有可行而.不可言者,有可言而不可行者,有易为而难成者,有难成而易败者。

此四策者,圣人之所独见而.留意也。

两个“而”字,意义和用法是否相同?(1)事有可行而.不可言者(2)圣人之所独见而.留意也(三)【标志推断法】有些虚词是构成特殊文言句式的标志词,其用法是固定的。

如用“见”“于”“为”“为所”表被动,用“之”“是”表示宾语前置,如:何陋之.有。

[即时应用]3.阅读下面的文言文,回答后面的问题。

遣人遥尾其后,路其僻远,识其所而返。

雪晴,往访焉,惟草屋一间,家徒壁立。

忽米桶中有人,乃先生妻也。

因天寒,故坐其中。

试问徽之先生何.在,答曰:“在溪上捕鱼。

”始知真为先生矣。

高考文言文阅读推断文言虚词作用和意义的6种方法18个文言虚词的意义和用法,是高考的重要考点,也是让考生畏难的考点。

虽说只有18个,但每个虚词的意义丰富,用法灵活。

尽管如此,也不必心存畏难情绪。

只要借助于一定的方法和技巧进行推断,就能取得事半功倍的效果。

综观近几年的高考试题,文言虚词的考查仍着眼于应用,不直接考语法,题型都是客观选择题。

同时,为了贴近中学教学实际,考查内容都是课内课外相结合,注重考查的是知识迁移能力,要求考生辨析加点虚词用法的异同。

如果考生能在积累的基础上,掌握了推断文言虚词用法的技巧,就一定能提高答题的正确率。

现根据近两年的高考真题,例说几种推断技法,供参考。

一、根据语法结构推断说话作文并非随心所欲,皆须遵循一定语法规则。

因此,借助语法结构分析可以推断文言虚词的意义和用法。

(1)2014年高考江苏卷第7题,要求推断“其”字的用法与其他三项不同的一项。

此题,可以根据“其”的语法结构特点进行推断。

先看A项“仆之所避者名也,所忧者其实也”,意思是“担忧的是老师的内在。

”很明显,这“其”字用作兼语。

“其”作前面动词“担忧”的宾语,同时又作后面宾语“内在”的主语。

可译作“他(它)”或直接译出所代的对象“老师”。

C项“今世固不少章句师,仆幸非其人”和D项“仆之所拒,拒为师弟子名,而不敢当其礼者也”中的“其”,它们都是用在名词或名词性词组之前,起指示作用的代词。

表示人、事、物的范围,或者表示对具体对象的强调。

可译为“那个”“ 那样”“那”等。

唯有B项“吾子其详读之,仆见解不出此”中的“其”作助词用,用于调节音节,没有实义,不译出。

当然,答案就是此项了。

(2)2013年高考北京卷第7题D项:“彬之总师也 / 上临哭之恸。

”从该项两个例句的语法结构看,第一句主语是“(曹)彬”,第二句主语是“(皇)上”,进一步考察,“总师也”和“临哭”都属于谓语部分,“恸”为补语。

可见,“彬之总师也”的“之”用在主谓之间,作助词,起取独作用。

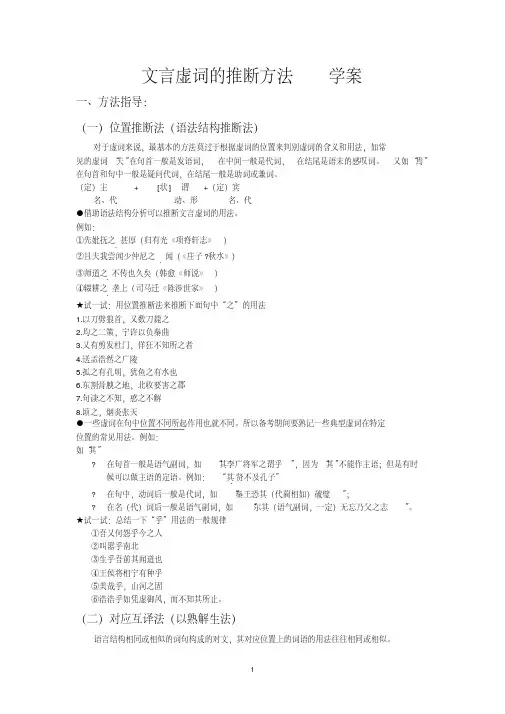

文言虚词的推断方法学案一、方法指导:(一)位置推断法(语法结构推断法)对于虚词来说,最基本的方法莫过于根据虚词的位置来判别虚词的含义和用法,如常见的虚词“夫”在句首一般是发语词,在中间一般是代词,在结尾是语末的感叹词。

又如“焉”在句首和句中一般是疑问代词,在结尾一般是助词或兼词。

(定)主+ [状] 谓+(定)宾名、代动、形名、代●借助语法结构分析可以推断文言虚词的用法。

例如:①先妣抚之.甚厚(归有光《项脊轩志》)②且夫我尝闻少仲尼之.闻(《庄子?秋水》)③师道之.不传也久矣(韩愈《师说》)④辍耕之.垄上(司马迁《陈涉世家》)★试一试:用位置推断法来推断下面句中“之”的用法1.以刀劈狼首,又数刀毙之2.均之二策,宁许以负秦曲3.又有剪发杜门,佯狂不知所之者4.送孟浩然之广陵5.孤之有孔明,犹鱼之有水也6.东割膏腴之地,北收要害之郡7.句读之不知,惑之不解8.顷之,烟炎张天●一些虚词在句中位置不同所起作用也就不同。

所以备考期间要熟记一些典型虚词在特定位置的常见用法。

例如:如“其”?在句首一般是语气副词,如“其李广将军之谓乎”,因为“其”不能作主语;但是有时候可以做主语的定语。

例如:“其.贤不及孔子”?在句中,动词后一般是代词,如“秦王恐其(代蔺相如)破璧”;?在名(代)词后一般是语气副词,如“尔其(语气副词,一定)无忘乃父之志”。

★试一试:总结一下“乎”用法的一般规律①吾又何怨乎今之人②叫嚣乎南北③生乎吾前其闻道也④王侯将相宁有种乎⑤美哉乎,山河之固⑥浩浩乎如凭虚御风,而不知其所止。

(二)对应互译法(以熟解生法)语言结构相同或相似的词句构成的对文,其对应位置上的词语的用法往往相同或相似。

由此可从句中熟悉的虚词的用法,推断对应位置的疑难虚词的用法●例如:①舟遥遥以.轻颺,风飘飘而吹衣。

(陶潜《归去来兮辞》)②因.利乘便,宰割天下,分裂山河(贾谊《过秦论》)③昔我往矣,杨柳依依;今我来思.,雨雪霏霏(《诗经?东山》)④噫吁嚱,危乎.高哉!(李白《蜀道难》)★试一试:用对应互译法来推断下面句中加点虚词的用法1、云无心以.出岫,鸟倦飞而知还2、忠不必用兮,贤不必以.3、信而见.疑,忠而被谤,能无怨乎?4、酌贪泉而觉爽,处涸辙以.犹欢(三)标志识别法●文言文段与段、句与句衔接过渡,起承转合,常由一些虚词充当的标志性词语。

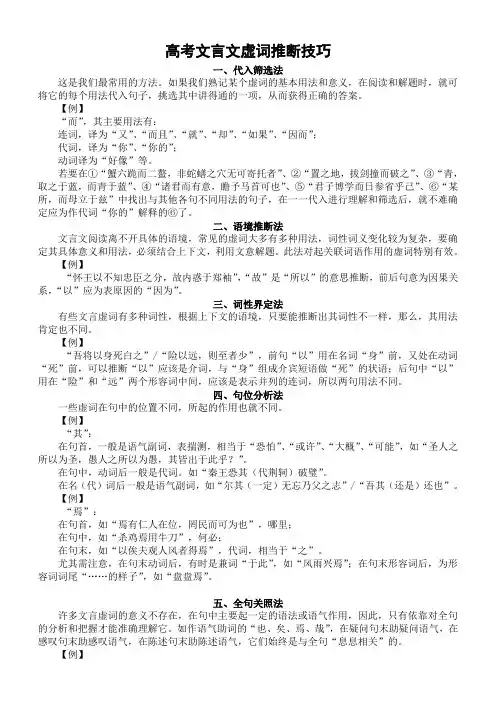

高考文言文虚词推断技巧一、代入筛选法这是我们最常用的方法。

如果我们熟记某个虚词的基本用法和意义,在阅读和解题时,就可将它的每个用法代入句子,挑选其中讲得通的一项,从而获得正确的答案。

【例】“而”,其主要用法有:连词,译为“又”、“而且”、“就”、“却”、“如果”、“因而”;代词,译为“你”、“你的”;动词译为“好像”等。

若要在①“蟹六跪而二螯,非蛇蟮之穴无可寄托者”、②“置之地,拔剑撞而破之”、③“青,取之于蓝,而青于蓝”、④“诸君而有意,瞻予马首可也”、⑤“君子博学而日参省乎己”、⑥“某所,而母立于兹”中找出与其他各句不同用法的句子,在一一代入进行理解和筛选后,就不难确定应为作代词“你的”解释的⑥了。

二、语境推断法文言文阅读离不开具体的语境,常见的虚词大多有多种用法,词性词义变化较为复杂,要确定其具体意义和用法,必须结合上下文,利用文意解题。

此法对起关联词语作用的虚词特别有效。

【例】“怀王以不知忠臣之分,故内惑于郑袖”,“故”是“所以”的意思推断,前后句意为因果关系,“以”应为表原因的“因为”。

三、词性界定法有些文言虚词有多种词性,根据上下文的语境,只要能推断出其词性不一样,那么,其用法肯定也不同。

【例】“吾将以身死白之”/“险以远,则至者少”,前句“以”用在名词“身”前,又处在动词“死”前,可以推断“以”应该是介词,与“身”组成介宾短语做“死”的状语;后句中“以”用在“险”和“远”两个形容词中间,应该是表示并列的连词,所以两句用法不同。

四、句位分析法一些虚词在句中的位置不同,所起的作用也就不同。

【例】“其”:在句首,一般是语气副词,表揣测,相当于“恐怕”、“或许”、“大概”、“可能”,如“圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?”。

在句中,动词后一般是代词。

如“秦王恐其(代荆轲)破璧”。

在名(代)词后一般是语气副词,如“尔其(一定)无忘乃父之志”/“吾其(还是)还也”。

【例】“焉”:在句首,如“焉有仁人在位,罔民而可为也”,哪里;在句中,如“杀鸡焉用牛刀”,何必;在句末,如“以俟夫观人风者得焉”,代词,相当于“之”。

有关文言文虚词推断的答题技巧

推断虚词是文言文中的一个重要题型,需要掌握一些答题技巧。

1.上下文关系法:虚词往往是在句子中起到连接词的作用,通过观察

前后文的关系,可以推断出虚词的意义。

例如,如果一个句子中有表示转

折的前后关系,那么虚词很可能是表示转折的连词,如然而、而、却等。

2.经验总结法:阅读大量的文言文,积累虚词的使用场景和用法,对

于理解和推断虚词的含义是非常有帮助的。

通过观察惯用搭配和常用句式,可以更准确地推断虚词的意义。

3.句子结构法:虚词在句子中往往有一定的固定位置和搭配,根据句

子结构也可以推断出虚词的含义。

例如,如果一个句子中有一个表示结果

的状语从句,那么虚词很可能是表示结果的连词,如故、以致等。

4.对比法:如果一段文言文中有多个虚词出现,可以通过对比它们的

用法和含义,进一步推断出它们的意义。

虚词之间往往有一定的逻辑关系,通过对比可以找出这种关系。

5.词语解释法:文言文中的虚词与现代汉语中的词语往往有一定的对

应关系,可以通过解释现代汉语的含义来推断虚词的意义。

但要注意虚词

的意义可能有一定的变化,不完全等同于现代汉语中的对应词语。

通过以上几种答题技巧的灵活运用,可以帮助我们更准确地推断文言

文中虚词的含义。

实践中需要多读多练,积累经验,逐渐提高理解和推断

虚词的能力。

高考语文中文言文虚词词义的推断方法虚词的意义和用法是高考常考的内容,所以在平时的教学中我们必须注重这一内容的教学,为了让学生们更好的应对高考,笔者以往年的高考真题为例,具体的分析了高考语文中文言文虚词词义的推断方法,即:分析语法结构、联系语境推断、理清句式标志、利用结构对称等,希望笔者的观点能给大家的教学带来一些启示。

一、分析语法结构不管是现代文还是文言文都有自己固定的语法结构,准确的将就是这些语法结构是有规律可言的。

在文言文中,虚词的语法功能比实词更为灵活、突出。

因此,要想推断虚词的用法和意义我们可以指导学生从分析文言文句子的结构入手。

下面我们从一个高考题中来分析一下。

高考真题:[高考山东卷]:吾友章君三益乐之,新结庵庐其间。

庵之西南若干步,有深渊二,蛟龙潜于其中。

云英英腾上,顷刻覆山谷,其色正白,若大海茫无津涯,大风东来,辄飘去,君复为构烟云万顷亭。

选项:B蛟龙潜于其中州司临门,急于星火真题分析:本题考查的是虚词“于”的意义和用法,在平时的教学中我们常常为学生讲解其结构知识,当遇到本题的时候,就可以按照教师课上所讲的分析语法结构来推测其含义了。

“于”的用法很多,我们一一来分析。

“于”常用在动词之后,事物名词或方位名词之前。

在“动词+于+方位名词”的语法结构中,“于+方位名词”通常做补语,“于”做介词,可译为“在”或“到”。

在本题中“潜于其中”即属“动词+于+方位名词”的语法结构,所以,在本题中“于”可以翻译成“在”。

还有一种情况,“于”也常用于“形容词+于+事物名词”的语法结构中,“于+事物名词”属状语后置,“于”做介词,可译为“比”。

在本题中“急于星火”即属“形容词+于+事物名词”的语法结构,“于”翻译成“比”。

那么本题的答案就是我们通过分析语法结构来得出的。

二、联系语境推断在高考复习时我们常常按照考纲的要求让学生们必须掌握好18个常见文言虚词的意义和用法,这样做虽然能让学生打好学习虚词的基础,但是高考题目是比较灵活的,所以在考场中还要根据文言文的具体语境去分析,这样才能做到“字不离句,句不离篇”,从而使学生真正做到学以致用。