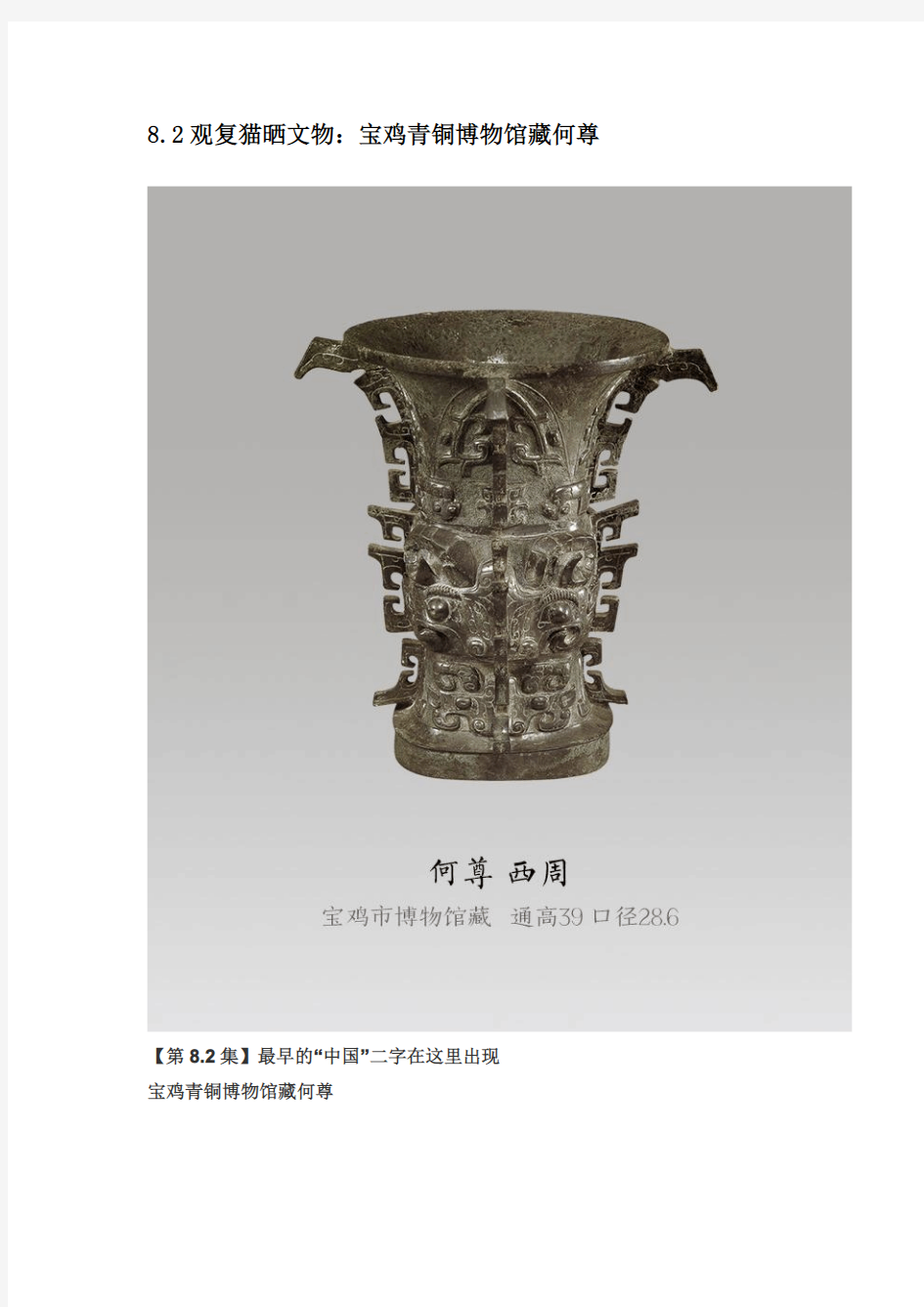

8.2观复猫晒文物:宝鸡青铜博物馆藏何尊

【第8.2集】最早的“中国”二字在这里出现

宝鸡青铜博物馆藏何尊

喵喵喵喵……你好!我是观复猫“云朵朵”,又到周三我来给你讲文物故事了。有没有想我,哼!

今天呢,我来给你讲一个古代的文物,它就叫做“何尊”。尊是青铜器中很常见的一种器形,它本来是盛酒用的,形状就像瓶或者壶的样子。而这件“何尊”像是一个敞口的大杯子,也不是用来盛酒。那么,它是干什么用的呢?

前面花肥肥讲了“利簋”,凯叔讲了“姜太公钓鱼”的故事,你应该已经知道了“周朝”是怎么建立起来的。周建国之后,就把国都设在镐京,就是现在的西安。西安在中国的西部,商原来的国都在殷,就是现在的河南安阳,这两个地方离得很远,这让周国的统治者感到很不安心。

周武王死了以后,他的儿子周成王继位了。由成王的叔叔——周公辅佐。不久之后呢,周公的兄弟们和商纣王的儿子武庚发动叛乱,周公平叛以后就决定,要在东部的洛邑,就是今天的洛阳再建一个国都,称为“成周”。

我们今天讲的何尊,记录的就是这段历史。何尊里面有12行122个字,记录的是成王五年建成周,“何”受到成王的教导和赏赐,做了这个尊来纪念。在122字的铭文中,有“中国”两个字,这是“中国”两个字最早的出处呢。你记住了吗?最早哦!

特别特别传奇的是,何尊这么珍贵的文物,1963年被一位陈姓的农民伯伯发现之后,一直扔在角落里。两年之后呢,以30元的价格卖到了废品收购站。现在呢,收藏在宝鸡的青铜器博物馆。

好了,今天的文物故事就讲到这里了,我们下周再见。喵!

青铜文物保护修复概述 古代青铜器在我国人类文明发展史中占有十分重要的地位。然而,精美的青铜文物在外界环境的作用下逐渐锈蚀损坏,为了保护这些珍贵的文物,本文将目前利用化学方法去除青铜器表面腐蚀产物以及保护的方法进行综合梳理,以期为深入研究古代青铜器的保护修复提供借鉴作用。 标签:青铜保护修复化学 我国几千年的青铜冶铸史,在冶铸技术上有着辉煌和独特的成就。青铜器主要是商、周、春秋战国时期的遗物,经过漫长的岁月,这些器物不管是传世品还是新发掘出土的,都遭受到不同程度的腐蚀破坏,形成各种类型的腐蚀产物。因此,保护好它们,对于我们认识自己的历史和古人的创造智慧,揭示社会发展的客观规律,促进社会和科学技术的发展,具有特殊的重要意义[1]。 由于青铜器成分、耐腐蚀性不同,腐蚀环境不同,所以它们的腐蚀情况和腐蚀程度也各不相同:有的仅在器物表面形成一层各种颜色的腐蚀膜;有的铜质已完全矿化;有的腐蚀在其表面形成了各种各样的锈斑、锈块。有的锈蚀已处于相对稳定的状态,有的腐蚀活动则十分活跃,正继续不断的发展。所以,文物的损坏是内因和外因共同作用的结果,控制内因或外因其中之一,都可以实现文物保护的目的。 本文主要讨论控制内因对文物进行保护,并以出土青铜器为例,简述用化学方法去除青铜器表面腐蚀产物以及进行保护的方法。 一、腐蚀产物检测 首先应采用仪器分析对锈蚀产物进行分析。目前应用的方法主要有X射线荧光分析、X射线衍射分析、扫描电镜分析等,通过仪器的分析,可以得知青铜器表面的锈蚀有多种成分:黑色的氧化铜(CuO)、红色的氧化亚铜(Cu2O)、靛蓝色的硫化铜(CuS)、暗绿色的碱式碳酸铜(CuCO3·Cu(OH)2)、灰白色的氯化亚铜(CuCl)、氯化铜(CuCl2)、绿色的碱式氯化铜(CuCl2·3Cu(OH)2)等等。这些腐蚀矿化物,质地较为紧密,在青铜表面起到隔绝空气的作用,称其为“无害锈”;而氯化亚铜(CuCl)、碱式氯化铜(CuCl2·3Cu(OH)2)等锈蚀先产生于小孔或缝隙中,由局部逐渐蔓延,严重时可深入到铜体内部,器物体积膨胀,使铜体酥解,甚至造成器形严重改变和断裂。称其为“有害锈”或“粉状锈”[2]。 在青铜器的保护过程中,粉状锈的危害性在于其腐蚀会在青铜器体内反复进行,氯离子对青铜器的危害甚大,所以在处理文物之前对氯离子的定性检测是必不可少的。目前,主要有以下几种方法: 1.硝酸银检测法

介绍宝鸡的导游词 宝鸡在文化、历史上的重要作用,显示出它是华夏文明根系中重大的一脉、渊源中宏大的一支。下面是学习啦带来的宝鸡景点导游词,欢迎参考! 篇一:宝鸡景点导游词欢迎大家来到这!我是你们的导游,我姓x,大家可以叫我小x。为了便于大家参观游玩,下面我首先大家介绍一下。 钓鱼台位于宝鸡市东南40公里蟠潘河上,南依秦岭,北望渭水,山清水秀,古柏叠翠,景色绮丽,历史久远,是古今中外颇享盛名的游览胜地,是省级风景名胜区和省级重点文物保护单位。 钓鱼台因西周名士姜子牙在此隐居十载,滋泉钓干遇文王而闻名于世,史料典籍均有记载。唐贞观年间:“太公兵家者流,始令蟠溪立庙。”并植柏四株,至今犹存。至清乾隆年间有庙宇17处,著名的有太公庙、文王庙、山门口、三清庙等,河东岸的钓台遗迹,河道中央的“璜石”,河西的望贤台以及飞瀑流霞,浪声莫测。钓鱼台建筑风格典雅、自然景色迷人。近年来,各级政府的大力支持下,钓鱼台风景区的开发建设步伐进一步加快,新规划的景点为钓鱼台将再添新姿。 现在河边有一巨石宽2米,长2.5米,石面平阔,上书

“钓鱼台” 三字,石上有两条平行光滑的凹印,传说是姜太公跪在上面钓鱼的痕迹。由这里至西宝公路边的一段土路,传说是周王西伯邀请姜子牙时用绳拉车经过的道路,这里还有唐建明修的姜太公庙和周文王庙,庙内有姜太公塑像,有周文王请姜太公连环壁画。庙前有四棵古柏,传为太公手植,枝叶茂盛。三清殿、武吉祠等古建筑群各具风格。 沿坡道再上行,便到新建的钓鱼台水库,坝高50米,蓄水45万立方米,蔚为壮观,现辟为水上乐园,可划船游玩,钓鱼台融人文与自然景观于一体,是一处极佳的旅游胜地。 篇二:宝鸡景点导游词欢迎大家来到这!我是你们的导游,我姓x,大家可以叫我小x。为了便于大家参观游玩,下面我首先大家介绍一下。 我家乡是宝鸡,古称“陈仓”,是炎帝故里,周秦文化的发祥地,素有“青铜器之乡”,“民间工艺美术之乡”的美称。 到过宝鸡的人一定都会赞叹不已,可你知道曾经的宝鸡是怎样的吗?就拿我局住的地方——清姜东二路来说吧!以前的东二路可以说是车水马龙,狭窄的道路两旁小商贩真是星罗密布,有卖菜的,有卖水果的,有卖工艺品的,有卖小吃的……人挤人人,人碰人都是常事,几百米的路要走半个小时,有急事那也没脾气慢慢晃吧!最让人无法忍受的是垃

宝鸡市中小学历史文化教育基地 中华石鼓园简介 中华石鼓园2011年6月被宝鸡市文明办、教育局、关工委命名为中小学历史文化教育基地。该园2010年10月落成,坐落在被康有为誉为“中华第一古物”石鼓出土地的石鼓山上,东临茵香河,南靠秦岭主峰鸡峰山,西望市区,北瞰渭河,是融“遗址保护、青铜器展览、石鼓文化展示、园林观光、考古研究和休闲娱乐”为一体的文化生态公园。该园新建的石鼓阁,为仿秦汉建筑风格,阁高56.9米,建筑面积7200平方米,外五内九的层级设置,喻示着周秦文明在中华文明中的尊崇地位。园内另一标志性建筑--青铜器博物院,是全国最大的青铜器博物院,也是全国目前惟一的以青铜器命名的专题博物馆,馆内集中展示了1500多件青铜器珍品,其中数十件国宝级青铜器,免费与中小学生见面。宝鸡是周、秦文明的发祥地,市内文物古迹众多,而尤以出土数量众多、造型精美的青铜器最为著名,被誉为“青铜器之乡”。晚清四大国宝的散氏盘、虢季子白盘、毛公鼎、大盂鼎均出土于宝鸡。青铜器博物院的落成,使陕西形成“东有兵马俑,西有青铜器”的旅游新格局。新落成的青铜器博物院位于宝鸡中华石鼓园内,建筑面积3.48万平方米。 展厅分为“青铜器之乡”“周礼之邦”“帝国之路”“智慧之光”四部分,展出1500多件各时期在宝鸡地区出土的青铜器文物,从不同角度诠释宝鸡灿烂的历史和青铜器文化。

中华石鼓园还配套建成20个景点。利用自然崖体做成的周秦文化墙,展示了周秦民族发展壮大走向辉煌的历史过程;以“仁义礼智信”为主题的五德园景区,向游客阐释着中华民族精神文明的主要特征和历史渊源;横贯石鼓阁东西的汉文字长廊,全面反映了汉文字发展演变的历史过程,记载了周秦时期对汉文字发展所做的重大贡献。8000平方米的祭天敬祖广场以及祭天敬祖台,将向游人展示祖先祭祀祈祷的神圣场景。使中华石鼓园成为传承中华文化的圣地,成为宝鸡新的城市名片。 中华石鼓园 石鼓阁2010年10月宝鸡青铜器博物院落成

陕西历史博物馆藏青铜器二 陕西历史博物馆藏青铜器二 淳化大鼎西周64件禁止出国的顶级文物珍品之一 1979年出土于咸阳市淳化县史家原 通高122厘米,口径83厘米,重226公斤 现鼎身上的主体图案,正是牛头蜴身龙纹。牛的头型,牛的眼睛,牛的鼻孔,牛的双角;这只牛头的两侧,却分别长出大晰蜴龙的身躯,有一肢体,分出四趾,浑身长满鳞片,尾巴卷曲向上。也许是为了更明确地昭示这是一只牛头蜴龙,在这一龙头下面,还铸造了一个完全写实、明确无误的牛头。鼎的上口,还分别雕有四条鳄型原龙。其造型高大魁伟,纹饰庄严神奇,充分显示了我国古代劳动人民卓越的艺术造诣。是目前已知的西周铜鼎中最大最重的圆鼎。日己方尊西周中期 扶风齐家村铜器窖藏出土日己方彝西周(公元前11世纪~ 公元前771年) 1963年陕西扶风出土 器高38.5厘米,重12.8公斤。 方彝为长方形,四壁较直,四角有扉棱,器上有四坡形的盖,

器的四面以兽面纹和鸟纹为装饰。这种方彝在器形上和西周早期流行的方彝有所不同,其年代可能略晚。日己觥西周觥是商周之际众多酒器中造型特殊的一种盛酒兼饮酒器。日己觥通体由盖和长方形器身组成,盖前端为双柱角夔龙头,后端作虎头形,中脊为一只小龙,两侧各饰长尾凤鸟纹。器身曲口宽流,四角起扉棱,曲口饰回首夔龙纹,尾随小鸟,器腹四面饰卷角饕餮纹,圈足饰鸟纹,把手为宽大逶迤的兽尾,饰鱼鳞纹。纹饰采用浮雕手法,突出于器表,神秘奇特的造型和豪放粗犷的纹饰组合巧妙,是西周青铜艺术中独具匠心的设计。 日己觥器、盖同铭各18字。大意是天氏为亡父日己铸造祭器,庇护子孙万代。陕西扶风、岐山一带是周人发祥昌盛的故地,西周贵族和王臣曾在此聚居,所以历年来周原出土的窖藏青铜器很多。与日己觥同时出土的还有日己方彝、日己方尊及它盘、它盉等器。三件“日己”铭青铜器铭文、纹饰相同,造型各异。 觥最早出现于商代晚期,一直延续的西周中期。西周后期逐渐消失。觥出土较少,陕西仅三件,除牛觥为商代外,折觥和日己觥都是西周中期器。这件日己觥不论从造型、纹饰和铭文看,都是不可多得的西周青铜艺术珍品。青铜逨盘西周 2003年1月19日陕西省宝鸡市眉县杨家村出土

中国历史上著名的青铜器文物 青铜古称金或吉金,是红铜与其它化学元素(锡、铅等)的合金。史学上所称的“青铜时代”是指大量使用青铜工具及青铜礼器的时期。这一时期主要从夏商周直至秦汉,时间跨度约为两千年左右,这一时期古人创造出了极其灿烂辉煌的青铜文明。 1.司母戊鼎(后母戊鼎)商代最重的青铜器 司母戊鼎,1939年出土于河南安阳殷墟的一座商代古墓中,是商王祖庚或祖甲为祭祀母亲戊而作的祭器,是商周时期青铜器的代表作。国家一级文物,1959年开始作为镇馆之宝收藏于国家博物馆。 鼎通体高133厘米、口长112厘米、口宽79.2厘米,重达832.84公斤,是已发现的中国古代最重的单体青铜礼器,它是用陶范法铸造而成的,在商后期铸造重达832.84公斤的司母戊鼎至少需要1000公斤以上的原料,且在大约二三百名工匠的密切配合才能完成,这足以反映商朝中期青铜铸造业的宏大规模。 2.四羊方尊商代 四羊方尊,1938年出土于湖南宁乡县黄材镇月山铺转耳仑的山腰上,是商朝晚期青铜礼器,祭祀用品。位列十大传世国宝之一,收藏于中国国家博物馆。 四羊方尊是中国仍存商代青铜方尊中最大的一件,其每边边长为52.4 厘米,高58.3厘米,重量34.5公斤,长颈,高圈足,颈部高耸,四边上装饰有蕉叶纹、三角夔纹和兽面纹,尊的中部是器的重心所在,尊四角各塑一羊,肩部四角是4个卷角羊头,羊头与羊颈伸出于器外,羊身与羊腿附着于尊腹部及圈足上。 同时,方尊肩饰高浮雕蛇身而有爪的龙纹,尊四面正中即两羊比邻处,各一双角龙首探出器表,从方尊每边右肩蜿蜒于前居的中间。整个器物用块范法浇铸,一气呵成,鬼斧神工,显示了高超的铸造水平,被史学界称为“臻于极致的青铜典范”。 3.青铜大立人像青铜纵目人神像三星堆出土商代 三星堆遗址距今3000-5000年,被称为“世界第九大奇迹”,这两件器物是三星堆青铜其中非常著名且有代表性的器物。 青铜大立人像,高180、通高260.8厘米,三星堆遗址一号祭祀坑出土。重约180公斤,是现存最高、最完整的青铜立人像。被誉为“世界铜像之王”。雕像系采用分段浇铸法嵌铸而成,制作之精美细腻,迄今为止,在夏商周考古史上绝无仅有。 青铜纵目人像,宽138、高66厘米,出自二号祭祀坑,在三星堆出土的众多青铜面具中,造型最奇特、最威风的要算青铜纵目面具。 4.毛公鼎西周铭文最多的青铜器

试论西周青铜文化的特色及其传承与保护 —参观中国国家博物馆青铜器展览有感 【摘要】西周是我国青铜器艺术的鼎盛时期,这一时期,青铜器在造型、纹饰和铭文方面相比于商代都有很大的进展,反映了我国社会的政治、经济、科技、文化艺术以及信仰、审美的特征。大学生应认识文化遗产连接古今、传承文化、融会历史的重要意义,懂得文化遗产对于自己、家族、国家、民族、世界甚至子孙后代的独特价值。对文化遗产有所关心、爱护和尊重,肩负起保护与传承的责任。 【关键字】西周青铜器文化特点文化价值传承与保护 西周时期是中国古典文明的全盛时期,其国家政治形态和文化制度对中国历史的发展产生了广泛而深远的影响,而西周早期的青铜文化则达到了中国青铜文化的鼎盛时期。青铜文化反映了青铜时代社会政治、经济、科技、文化艺术以及信仰、审美等的特征。致力于西周青铜文化的研究有助于我们进一步了解中华民族源远流长的传统文化,使中国的艺术瑰宝绽放出更加夺目的光彩,而且西周青铜器所反映出的中华传统造物思想与艺术情趣对于我国现代艺术与设计领域的研究有着重要的现实意义和参考价值。我们在认清青铜器这些文化遗产的历史与文化价值的同时,要积极地保护各类文化遗产,让他们散发出更持久、更灿烂的光芒。 一、西周时期青铜文化的发展 青铜器简称铜器,在我国考古学中,主要指先秦时期,用铜或铜锡合金制造的工具、兵器、炊器、食器、酒器、水器、乐器、礼器以及车马饰、铜镜、带勾、度量衡器。在我国漫长的奴隶社会中,青铜器不仅成了一个国家权力的象征,更反映了一个国家的整体的经济实力。我国的青铜器时代开始于原始社会末期,盛行于商周时期。其中,西周是青铜器发展的鼎盛时期。 西周是中国古代铜器发展的重要时期。在此期间,青铜冶铸技术继续发展,铜器的数量有较大的增长,但种类有一个较明显的淘汰和更新过程。西

中国青铜器及其最新发现 李学勤 青铜器是中国古代文物的一个主要门类。中国的青铜器有其自己的渊源和传统,产生早,历史长,制造精美,种类丰富,有着重大的学术意义和美术价值,早为举世所公认。 早在西汉时期,已有发现与收藏古代青铜器的记载,也曾有学者对青铜器作过鉴定和研究,但这种研究还没有形成一种学问。到了北宋时期,出现了体例相当完善的青铜器著录书籍,研究青铜器的学者更是辈出。现在能够看到的最早的一部著录——吕大临的《考古图》,自序于元祐七年(公元1092年)①。收藏和研究青铜器的风气,清代乾嘉以后得到进一步的发扬。 本世纪20年代,现代考古学在中国兴起后,青铜器的研究逐渐成为这门学科的一大分支。当前,海内外有很多专家学者致力於研究中国青铜器,所发表专著、论文、图录不可胜计。对比於业已通行的“甲骨学”、“敦煌学”等名词来说,作为一种学科的“青铜器研究”(或者“青铜器学”)这一术语早就应该使用了。 今天的青铜器研究,是以历史上收藏、研究的成果为起点的,但其根本的方法和趋向则与过去不同。以往学者研究青铜器,限於当时的条件,所据材料大多没有明确的出土记录,从而只能作分别的探讨。现今的研究,由於田野考古工作的发达,能够以科学发掘的收获为主体,尽可能运用考古学层位学和类型学的理论和方法。 中国学术界过去研究青铜器,每每偏重于器物上的文字,即通称的金文。这方面虽然积累了非常有价值的成果,但也不免带来不少局限性。现在的青铜器研

究,则扩大到对其形制、纹饰、铭文、功能、组合、工艺等方面,作出多角度的综合研究。其中青铜器制作工艺的考察,更引进一系列新的科学技术,使青铜器研究带有跨学科的性质。 外国学者对中国青铜器的研究,多从美术史的角度入手。从学科的发展来看,美术史和考古学向来是关系密切、相辅相成的。只有按照考古学的要求,确定青铜器的文化性质,划分其时期和地区,才能将数以万计的种种器物整理出统绪;而如不经过美术史的考察,说明青铜器的创作技巧及其所蕴含的思想意念,就不能充分显示诸般珍品的意义与价值。这两者,应该说是不可偏废的。 令人欣幸的是,由于新材料的大量涌现,青铜器研究正在取得迅速进展。不过10年以前,我为《中国美术全集》青铜器卷写了题为《中国青铜器的起源与发展》的综述,如今看来,已有许多地方须作补充修改。必须说,这几年间的考古发现,实在是太丰富、太精彩了,对青铜器各个时期的研究,都有着重大的影响作用。 下面便让我们来看一下中国青铜器产生、演变的基本脉络,以及由最新发现得到的认识(材料以近10年中发表者为限)。 多年研究表明,中国青铜器有其自身独立的起源,但究竟是在什么年代和什么地方开始出现,迄今仍有待探索。在中国境内发现的年代最早的铜器,是1973年陕西临潼姜寨一座仰韶文化房屋基址中出土的铜片,正式报告已于1988年出版。基址的碳14年代经校正约为公元前4700年②,但这一铜片是黄铜而非青铜。中国目前最早的青铜器,是1975年甘肃东乡林家的马家窑类型文化遗址中出土的青铜刀,系合范铸成,有关地层的碳14年代经校正是公元前3000年左右。同一遗址还发现有铜器残片,惜已风化③。又据报道,1987年在西台红山文化房屋基址中发现了多块经烧烤的铸铜陶范④,这年代也是很早的,不过报告还没有发表。 上述中国青铜器出现的年代,和两河流域与埃及相差无几。两河流域在公元

宝鸡市第十一次哲学社会科学优秀成果名单 一等奖(10项) 名次成果题目作者作者单位 1陕西省?炎帝志(著作)霍彦儒宝鸡炎帝研究会 2关中—天水经济区区域创新体系建设研究杨忠泰宝鸡文理学院 3公民政治及其在当代中国的逻辑建构(著作)铁锴宝鸡文理学院 4文学气象与民族精神——20世纪陕西地缘文学审美形态(著作)冯肖华宝鸡文理学院 5中国传统文化新论系列丛书(著作)中共宝鸡市委党校中共宝鸡市委党校 6谋划宝鸡“十二五”发展,必须明确四个重点突出五大着力刘焕勋市发改委 7宝鸡特大城市建设的现状、目标和路径段积仓郭虎林王笑洋国家统计局宝鸡调查队8宝鸡市第三产业发展路径和对策张宁杨小峰王向民市统计局 9全北齐文编年考论(著作)魏宏利宝鸡文理学院 10关于推进我市统筹城乡发展调研报告市委政研室课题组市委政研室 二等奖(30项) 11宝鸡农民收入回顾与展望郭虎林国家统计局宝鸡调查队12栈道诗钞(著作)袁永冰凤县财政局 13教师职业道德概论(著作)侯耀先孙新宝鸡文理学院 14马克思“异化劳动”概念的伦理学意义孔润年宝鸡文理学院 15三十年来中国特色民主政治建设的创新与发展及深刻启示张全省宝鸡文理学院 16羌人与中华民族多元一体格局高强(大)宝鸡文理学院 17出土文物与汉字文化(著作)段德新宝鸡青铜器博物院 18宝鸡市“十二五”工业发展规划市工信局市工信局 19宝鸡市农业综合开发农民筹资投劳情况调查何宝才刘宝铜市扶贫办 20清末东北边患与移民实边问题研究(著作)高强(小)宝鸡文理学院 21检察改革的反思与重构姚宏科市检察院 22宝鸡大企业大集团战略研究杨爱军市政府研究室 23西府曲子资料汇编校注(著作)赵德利宝鸡文理学院 24印度现代化研究(著作)王俊周刘海玲宝鸡文理学院

青铜器图解 青铜器的器类 按用途分:食器、酒器、水器、乐器、兵器、量器、工具、车马器等八类 (1)食器 a、烹煮盛食器: 鼎盛行于商、周。用于煮盛物品,或置于宗庙作铭功记绩的礼器。统治者亦用作烹人的刑具,三足两耳,和五味之宝器也。——《说文解字》 毛公鼎后母戊鼎 鬲lì用于烧煮或烹炒的锅,特指类似于鼎状的炊具。“古鼎中有三足皆空,中可容物者,所谓鬲也。”——宋·沈括《梦溪笔谈》 甗yǎn、中国先秦时期的蒸食用具,可分为两部分,下半部是鬲,用于煮水,上半部是甑,两者之间有镂空的箅,用来放置食物,可通蒸汽。 簋g uǐ、是中国古代用于盛放煮熟饭食的器皿,也用作礼器,流行于商朝至东周。 利簋 在对武王克商年代的天文学推算中,有一件青铜器的铭文提供了重要依据,这就是 有西周第一青铜器之誉的利簋。利簋,1976年3月出土于陕西临潼县。簋高28厘 米,口径22厘米。深腹,双耳有珥,作兽首口衔鸟头状,圈足下有方座。器腹及方 座饰兽面纹、龙纹,圈足饰龙纹,均以雷纹为地,方座平面四角饰蝉纹。簋腹内底 铸铭文4行32字,大意是:周武王征伐商纣,在甲子那天岁星当头的早晨灭亡了商。 辛未那天武王在阑地,赏赐青铜给有司(官名)利,用来作祭祀祖先檀公的宝器。 这段铭文的重要意义在于印证了《尚书·牧誓》、《逸周书·世俘》及《史记·殷本 纪》等古代文献中关于武王克商在甲子日,又恰逢岁星当空的记载。官员利因参与 克商之役受赐而作此器,时间在克商后的第七天,故利簋是现存最早的一件西周青 铜器。此器现收藏于中国国家博物馆。 簠fǔ、古代祭祀和宴飨时盛放黍、稷、粱、稻等饭食的器具,《周礼·舍人》:"凡祭

祀共簠簋。" 簠的基本形制为长方形器,盖和器身形状相同,大小一样,上下对称,合则一体,分则为两个器皿。簠出现于西周早期,主要盛行于西周末春秋初,战国晚期以后消失。 西周伯公父簠丰白簠 盨xǔ、古代盛食物的铜器,椭圆口,有盖,两耳,圈足或四足。 兽叔盨“伯多父”盨 敦duì、古代用来盛放黍、稷、粱、稻等饭食的器皿。就饪食器总体的发展变化而言,与鼎中盛肉食相配套的盛饭食的器物,西周是簋,春秋是敦,战国以后则是盒。《礼·名堂位》载:“有虞氏之两敦。”说明其很早就已经从盛储器演变成为礼器。豆盛食器和礼器。像高脚盘,本用来盛黍稷,供祭祀用,后渐渐用来盛肉酱与肉羹。 铺pù铜器名。豆属。其上为一平的直壁浅盘。铺与豆的区别在于它没有细长的把柄,在盘下连铸一较宽的高圈足 瑚古宗庙盛黍稷的礼器 b、抑取器 匕挹取食物的匙子,考古发现匕常与鼎、鬲同出。青铜匕最早见于商代晚期,传世很少见。体呈桃叶形,有长柄。 C、切肉器 俎 1. 古代祭祀时放祭品的器物:~豆(a.“俎”和“豆”,都是古代祭祀用的器具; b.祭祀,崇奉)。 2. 切肉或切菜时垫在下面的砧板:刀~(刀和砧板)。 (2)酒器

文物保护学大纲

《文物保护学概论》课程教学大纲 课程名称:文物保护学概论 英文名称:Introduction to Relics Preservation Science 课程代码:04402011 一、课程基本情况 1.学分: 4 学时: 64 (理论学时: 64 实验学时: 0 ) 2.课程类别:专业基础必修课 3.适用专业:历史学(文物保护方向) 4.适用对象:本科 5.先修课程:文物学概论 6.教材与参考书目: 教材:《文物保护学》,王惠贞编著,文物出版社,2009年。 参考书:《文物与化学》,宋迪生等编著,四川教育出版社,1992年;《文物保护环境概论》,郭宏编著,科学出版社,2001年。 二、课程介绍 文物的发掘、鉴定、保护,是文物工作者的历史责任。新中国成立以来,我国考古发掘了大批遗址,出土了大量文物,如不及时对遗址、遗物加以抢救保护,文物自身特有的历史信息将愈来愈少,不仅失去研究、展示的价值,也无法给子孙后代留下这份珍贵遗产,使之长久为人类发展服务。所以文物保护已成为当前文物工作的迫切任务。这门课程,也是文物保护专业学生必须的一门专业基础课。 本课程以马克思主义、毛泽东思想和邓小平理论为指导,系统全面地逐步介绍文物保护学基础知识、陶瓷砖瓦类文物保护、金属类文物保护、石质文物保护、纸质文物保护、漆木竹器类文物保护、纺织品文物保护、壁画文物保护、古建筑保护、博物馆与环境等内容,为学生进一步学习文物保护材料学和有关文物保护实践打下基础。 本课程的教学以课堂讲授为主,辅以多媒体教学手段和一定的操作实践,使学生不仅掌握住文物保护学的基础理论知识,而且具有初步的操作实践能力。

宝鸡 是国家规划建设的关中—天水经济区副中心城市,陕西省第二大城。炎帝故里、青铜器之乡、佛教圣地。 1名称由来 宝鸡古称陈仓、雍州,华夏九州之一。 天宝14年(755年),范阳节度使安禄山起兵反叛,鱼阳鼙动地来的时候,玄宗与贵妃正在华清池温泉水洗凝脂。叛军破关入陕,直逼长安。玄宗携贵妃杨玉环仓惶出逃,行止马嵬坡驿士兵哗变,玄宗被迫诛杀杨国忠,缢死杨贵妃,玄宗一行逃到陈仓,关中将士纷纷潜散。这时叛军追尾。玄宗慌不择路,只带几个亲兵钻入山中。爬过一座山峦,四面岩石陡峭无路可行。此时,山外尘土飞扬,叛军战马嘶鸣,玄宗扑到再地,失声痛哭道:“命休此矣。”忽然飞来两只山鸡,盘旋之后,款款南飞。众人跟着陈仓山顶,歇入庙中。叛军追到。突然,冰雹倾泻不停,砸得叛军溃退而去。说也奇怪,山下雷雨交加,山上却晴空万里。众人再找那两只山鸡,已化为石鸡,昂首屹立。临别时,玄宗脱口而出:“陈仓,宝地也;山鸟,神鸡也。”宝鸡便因玄宗御口金言:“宝地神鸡”而得名,此后,陈仓更名为宝鸡。 2荣誉 国家园林城市,国家卫生城市,国家环保模范城市,国家森林城市,中国人居环境奖(2009,全国仅南京和宝鸡),省级文明城市,中国十佳城市风貌奖(2012,以“炎帝故里青铜之乡”入围),中国最具国际影响力的旅游城市,新中国成立60周年“中国城市发展代表”(陕西唯一获此殊荣的城市,2009),中国十大生态宜居城市,中国十大生态旅游城市,中国十大绿色生态城市,中国优秀旅游目的地城市,中国旅游竞争力百强城市,全

国科技进步先进城市,中国最佳文化休闲旅游目的地城市,全国环境优美城市。 (我家就在渭河岸边的小区里,站在阳台向南可以渭水、秦岭,山水环绕着这里,基本上每天都可以看见蓝天,晚上行车在城市的道路上可以闻到阵阵的花香和泥土的气息。) 3 西周历史 早在新石器时代,宝鸡就是先民们活动生息的地区之一。宝鸡共发现新石器文化遗址数百处,其中最著名的北首岭遗址,据《中国大百科全书·考古学》记载,早期遗存为公元前5150~5020年的母系氏族公社时期,距今7150多年,是早于仰韶文化半坡遗址的一种文化遗存。 宝鸡是中国历史上著名的周秦王朝发祥地。公元前ll世纪,周先祖之一的古公亶父率族人迁徙到岐山下的周原(今宝鸡市岐山县),“古公乃贬戎狄之俗而营筑城郭室屋而邑别居之,作五官有司”(《史记·周本纪》),建立了周王朝早期的国家组织。古公亶父被后世尊为太王。周在古公亶父死后的季历和文王时期,国势发展很快,先后征服了西落鬼戎、始呼、翳徒之戎,邻近的许多部落和方国也归附于周,巩固了周族在渭水中游的统治,为伐纣灭商,建立西周王朝奠定了基础。 4 交通要道 宝鸡自古就是交通要塞,古有大散关,今有宝鸡铁路枢纽。宝鸡铁路枢纽为我国重要铁路枢纽之一,是通往中国西北、西南铁路交通的主要咽喉通道。为陇海铁路、宝成铁路、宝中铁路、宝麟铁路(在建)、宝南铁路(宝巴铁路待建)、西安至宝鸡高铁(西宝客运专线在建)、宝鸡至兰州高铁(宝兰客运专线在建)交汇点,为欧亚大陆桥节点城市。中国第一条电气化铁路宝成铁路,1958年诞生于此。西部第一条动车组西宝动车组也于2007年开通,宝鸡的铁路交通十分发达,每天经停宝鸡火车站的列车多达130趟。 5 旅游景点

博物馆中的中国十大青铜器(图) https://www.doczj.com/doc/2c11902851.html, 2011年11月30日10:40 人民网微博 1、青铜尊可能来自于中国南部,湖南省。商朝,公元前13-12世纪。 青铜尊介绍: 这件仪式用的青铜酒器(尊)是由两头公羊支撑的坛子。商朝时,虽然中国南部借鉴中国北部的青铜铸件技术和酒器制作方法,然而,南部的装饰形态和风格与北部迥然不同。这件写真的酒器物件是当地品味和选择的范例。 羊角自由弯曲的公羊比饕餮或怪物的脸部更为逼真和形象。大部分的中国古代器皿都是用公羊装饰的。它的制作很可能是首先铸造羊角,然后再将它插入用于铸造器皿其余部分的模具当中。 在中国南部,饕餮似乎不及在安阳(位于中国北部,河南省,公元前1300年左右是商朝的主要中心)那么重要,也许对于饕餮的了解也不及安阳。在这件青铜

尊上有一只饕餮,它位于这件器皿的颈部下方。饕餮的眼睛和角清晰可见,但其他面部特征只是用一些线条描绘。 背景资料: 大英博物馆是收藏中国流失文物最多的博物馆 联合国教科文组织的数据表明,中国流失文物多达164万件,被世界47家博物馆收藏。大英博物馆是收藏中国流失文物最多的一个博物馆,其收藏中国文物的历史可追溯到1753年建馆时期,目前收藏的中国文物多达2万3千件,长期陈列的约有2000件。 大英博物馆中国馆 大英博物馆的33号展厅是专门陈列中国文物的永久性展厅,与古埃及、古希腊、古罗马和印度展厅一样是该博物馆仅有的几个国别展厅之一。 该馆收藏的中国文物囊括了中国整个艺术类别,一言以蔽之,远古石器、商周青铜器、魏晋石佛经卷、唐宋书画、明清瓷器等标刻着中国历史上各个文化登峰造极的国宝在这里皆可见到,且可谓门类齐全,美不胜收。

古代的青铜器属于几级文物 导读:我根据大家的需要整理了一份关于《古代的青铜器属于几级文物》的内容,具体内容:青铜器在世界各地均有出现,是一种世界性文明的象征。青铜器在我国属于几级文物呢?接下来就和我一起来了解一下关于,欢迎阅读!青铜器属于几级文物文物大概是按珍稀程度、品相... 青铜器在世界各地均有出现,是一种世界性文明的象征。青铜器在我国属于几级文物呢?接下来就和我一起来了解一下关于,欢迎阅读! 青铜器属于几级文物 文物大概是按珍稀程度、品相、历史研究价值、工艺价值等分级别。 最早的青铜器出现于6000年前的古巴比伦两河流域。苏美尔文明时期雕有狮子形象的大型铜刀是早期青铜器的代表。青铜器在2000多年前逐渐由铁器所取代。中国青铜器制作精美,在世界青铜器中享有极高的声誉和艺术价值,代表着中国4000多年青铜发展的高超技术与文化。而且由于年代以夏商周三代最多,历史久远,大多数都被认为是国之重宝,严禁外流。 中国历史上的青铜器文物 1.司母戊鼎(后母戊鼎) 商代最重的青铜器 司母戊鼎,1939年出土于河南安阳殷墟的一座商代古墓中,是商王祖庚或祖甲为祭祀母亲戊而作的祭器,是商周时期青铜器的代表作。国家一级文物,1959年开始作为镇馆之宝收藏于国家博物馆。 鼎通体高133厘米、口长112厘米、口宽79.2厘米,重达832.84公斤,

是已发现的中国古代最重的单体青铜礼器,它是用陶范法铸造而成的,在商后期铸造重达832.84公斤的司母戊鼎至少需要1000公斤以上的原料,且在大约二三百名工匠的密切配合才能完成,这足以反映商朝中期青铜铸造业的宏大规模。 2.四羊方尊商代 四羊方尊,1938年出土于湖南宁乡县黄材镇月山铺转耳仑的山腰上,是商朝晚期青铜礼器,祭祀用品。位列十大传世国宝之一,收藏于中国国家博物馆。 四羊方尊是中国仍存商代青铜方尊中最大的一件,其每边边长为52.4 厘米,高58.3厘米,重量34.5公斤,长颈,高圈足,颈部高耸,四边上装饰有蕉叶纹、三角夔纹和兽面纹,尊的中部是器的重心所在,尊四角各塑一羊,肩部四角是4个卷角羊头,羊头与羊颈伸出于器外,羊身与羊腿附着于尊腹部及圈足上。 同时,方尊肩饰高浮雕蛇身而有爪的龙纹,尊四面正中即两羊比邻处,各一双角龙首探出器表,从方尊每边右肩蜿蜒于前居的中间。整个器物用块范法浇铸,一气呵成,鬼斧神工,显示了高超的铸造水平,被史学界称为"臻于极致的青铜典范"。 3.青铜大立人像青铜纵目人神像三星堆出土商代 三星堆遗址距今3000-5000年,被称为"世界第九大奇迹",这两件器物是三星堆青铜其中非常著名且有代表性的器物。 青铜大立人像,高180、通高260.8厘米,三星堆遗址一号祭祀坑出土。重约180公斤,是现存最高、最完整的青铜立人像。被誉为"世界铜像之

青铜器修复与保护综述 在数千年遗留的传世品和出土青铜器中,有些由于外界环境的影响和自身结构的缺陷,出现了不同程度的腐蚀,部分出土的青铜器甚至破烂不堪。要使这类受腐蚀的青铜器能够长期的保存下去,关键在于深入分析其损害因素,采取相应保护措施,尽快对受损器物进行修复。 一、青铜器锈蚀的特性 青铜器一般指铜锡合金,也有部分为铜、锡、铅合金。青铜硬度大、熔点低,便于铸造,耐腐蚀性能好,既实用又能长久保存。因每件青铜器成分不同及所处环境不同,其腐蚀原因及产物也不相同。青铜器有害锈的腐蚀机理相当复杂,例如常年埋藏在地下的青铜器,接触到相应的气体和盐类、水分后,发生化学反应和电化学反应,逐渐腐蚀生成锈层。铜器和氧接触后生成氧化亚铜,进而又生成氧化铜,有些青铜器在埋入地下之前,表面已有一层氧化铜。一些青铜器在地下由于接触到溶解有二氧化碳的地下水,便会形成碱式碳酸铜或蓝铜矿。如果青铜的含锡量高,那么锡则又转化为呈光滑的灰绿色锈氧化锡。然而氧化铜与地下盐、酸、水、氧接触又可以转化为碱式氯化铜,即疏松膨胀的“粉状锈”,氧和水仍可浸入其中,促使青铜器的腐蚀产物不断的扩展和深入,直至青铜器溃烂、穿孔,被文物界称之为“青铜病”。从青铜器的表面看似乎是鲜艳的绿色粉状锈,其实不然,用工具轻轻剔开粉状锈,立即看到其下是绿色的锈层,再往下是褐红色锈层,继续往下还是绿色锈层,最里面一层是灰白色蜡状氯化亚铜,

它有时可蚀穿青铜器壁。如果把氯化亚铜挖出来,接触了空气中的水和氧气,便会继续腐蚀青铜器,并且会感染周围的青铜器,迅速蔓延而使青铜器毁掉。 通过对青铜器基体质地和腐蚀产物的分析结果,使我们对腐蚀产物的实质有了明确的结论,如从感官上通常所称的糟糠锈,经过取样分析得知,成分为碱式氯化铜或氯化亚铜,即通常所说的有害锈或粉状锈。 二、青铜器的保护 保护腐蚀青铜器的基础是对导致其腐蚀劣化的原因和青铜器腐蚀机 理的研究。可以看出,青铜器所处环境中,只要外界条件有利,环境中的氯离子就会对器物造成损害。对于一般青铜器的保护处理,就是对氯化亚铜进行机械和物理、化学的清除处理。 为了维持古代青铜器的原貌,应具体分析每个青铜器受腐蚀损害程度的不同,有针对性的采取不同的措施。 1、传统去锈法 (1)醋酸水溶液去锈 对于铜器的底子较好,且有一定硬度,但被锈色包住器物表面的现状,可使用此法。具体操作是:用70%醋酸水溶液(蒸馏水)浸泡铜器,用软尼龙刷刷洗去锈。 (2)酸梅糊去锈 其操作方法是:将锈蚀的青铜器先用稀醋酸溶液浸没除去油泥,然后再涂一层乙酸,糊上酸梅糊进行去锈。酸梅糊由酸梅500克、冰醋酸250克、硫酸铜100克组成,三者混合搅匀呈糊状。对于那些被水浸

出土青铜器最多的地方是哪里 导读:我根据大家的需要整理了一份关于《出土青铜器最多的地方是哪里》的内容,具体内容:青铜器具有极高的历史价值、艺术价值和科学价值,呢?接下来就和我一起来了解一下关于出土青铜器最多的地方,欢迎阅读!出土青铜器最多的地方光就宝鸡的地理位置,出土大量的青... 青铜器具有极高的历史价值、艺术价值和科学价值,呢?接下来就和我一起来了解一下关于出土青铜器最多的地方,欢迎阅读! 出土青铜器最多的地方 光就宝鸡的地理位置,出土大量的青铜器不足为怪,著名的讨商伐纣西周也是古代青铜器铸造的鼎盛时期。因为宝鸡市周秦王朝的发祥地,也是在这里建立了西周王朝的政权。很多青铜器上都有铭文记录着封建王朝的兴败衰亡,更多记载的是墓主人身份权利和地位。 青铜器上的铭文也是体现它本身价值的一种肯定,字越多越显得珍贵。宝鸡出土的很多青铜器被国家故宫博物院所展览,你在故宫看到的青铜器有一大半都来自这里,故宫里的青铜器只是冰山一角,最多的地方应该是宝鸡市青铜器博物馆。 青铜器也是我国历史发展的一个时代缩影,它高贵象征着权利和地位。也是封建王朝时期所留下最好的历史见证,为我国考古研究提供了很多珍贵的参考资料。 宝鸡青铜器博物院基本陈列"青铜铸文明",以考古研究成果和历史文献为依据,荟萃了宝鸡地区出土的商周时期青铜器1500多件,目前绝大多

数真品在国家故宫博物院收藏。其中有国家一级文物:何尊、逨盘、胡簋、史墙盘等百余件,它们有的浑厚凝重,气势磅礴;有的工艺高超,精美绝伦;有的则以铭文见长,历史研究价值极高。 何尊。宝鸡青铜器博物院镇院之宝,1963年出土于宝鸡贾村塬,西周早期的盛酒器。通高39厘米,重约14.6公斤。器物内底铸有铭文122字,记载了成王完成营建成周洛邑的重大历史事件。并在铭文中出现最早的"中国"一词。 陕西省、宝鸡市文物部门在对石鼓山西周墓葬区进行考古勘探过程中发现一批重要文物,考古队已完成发掘小型墓葬10座、中型墓葬1座,共出土青铜鼎、簋、钺、戈、凿、镞、铃等12件,陶鬲6件,陶罐10件,另外有玉饰、石、贝等器物。 宝鸡市渭滨区石鼓镇石嘴头村四组村民在修建房屋开挖地基时发现有 青铜器,立即主动报告,文物部门当即展开抢救清理,发掘商末周初贵族墓葬一座,出土各类文物101件(为探讨该区域姜姓戎人与姬姓周人的文化交流,提供了较为系统的科学考古资料。 为进一步深入研究宝鸡地区乃至关中地区商周考古学文化,以及西周考古学文化的面貌,根据国家文物局指示安排,由陕西省、宝鸡市组建石鼓山考古队。 宝鸡市辖区出土青铜器最多的应该是岐山县境内,岐山县县志里也有很多记载。 出土最大的青铜器 我国出土最大的青铜器是后母戊鼎(原称司母戊鼎)。

陕西出土青铜器像鹿又像羊还有小翅膀 在石鼓山出土的似羊似鹿的牺尊“萌翻”现场考古专家昨日,宝鸡石鼓山M4号墓文物提取第二日精彩不断。除了从提取的青铜鼎和青铜甗(zeng)分别发现铭文外,一件造型雄浑大气、制作精美的四耳乳钉兽面簋掀起了考古现场的一次高潮。而令所有考古现场人员屏息赞叹的是:一件长着小翅膀的青铜牺尊可谓精美绝伦,也为昨日34件文物的提取工作画上了完满句号。 连续两天,M4号墓壁龛48件文物提取结束后,考古人员将对出土的文物进行二次清理发掘,提取隐形信息。考古队还将对棺椁进行挖掘清理,到底里面还隐藏多少惊喜,令人期待。 四足小方鼎 一行铭文显示主人名字 昨日提取的34件青铜器中,最先引爆全场的是一件不起眼的四足小方鼎。

当考古人员用毛刷清理掉方鼎内壁的泥土后,一串铭文映入眼帘。铭文从左至右竖排有“乍韦亚乙尊”字样,考古人员解释说,铭文第一个字“乍”通“作”,“韦亚乙”是这件鼎的主人,而“尊”是对器物的泛称。据此推测,这件方鼎是为名叫“韦亚乙”的人或族制作的尊。 既然铭文已经出现,是否铭文所称的“韦亚乙”就是墓主呢?考古人员解释说,鼎的主人和墓主是否同一人,目前还无法画等号。 随后,包括方座簋、青铜罍、分体甑等一批珍贵文物陆续出土。其中提取的一件青铜分体甑(zeng蒸食用具)和以往的甑、鬲组合的青铜甗形式有别。宝鸡青铜器博物院陈列研究室主任任雪莉说,提取的这件商代分体甑非常罕见,目前只有河南安阳的殷墟妇好墓曾出土过一件。 有趣的是,一件在壁龛里受损的青铜罍被吊装上来时,身上被纱布缠得严严实实。现场的专家打趣说,这是给骨折青铜器的包扎。 一件似羊似鹿的牺尊华丽亮相,可爱的造型“萌翻”现场

绝世孤品——龙形觥 王盼 美教10国 1007011040 这趟西北行去的最多的地方就是博物馆了,虽然我觉得这几个地方的博物馆藏品类型都大同小异,但还是有几件珍宝让我难以忘却,龙形觥,就是其中我最欣赏的一件青铜精品,也是山西博物十大镇院之宝之一的国宝级文物,他就静静地躺卧在山西博物院二楼的“夏商踪迹”但是却让我眼前一亮,以致完全无视周边摆的器件,直奔到它的面前去观赏它。 独特的器形 我想,首先吸引我的绝对是它那独特的外形,继续走近,我迫不及待地想要知道他的名字,龙形觥,觥,是流行于商朝晚期至西周早期的酒器。觥的器身呈椭圆形或方形,圈足或四足。带盖,呈有角兽头或长鼻上卷的象头形状。有的觥全身为动物形状,盖为兽头、背,器身为兽腹,足为兽腿。此前也在博物馆见到过许多觥,但是也大多数是鸟,或是其他兽形的,而眼前的这个觥却像一条龙是我从未见过的,据讲解员介绍,它高19厘米,长43厘米,宽13.4厘米,前端龙首昂翘,瞪目张角,龇牙咧嘴。长腹弧鼓,后端截平,背部为弧曲形长盖,内有横榫与器腹扣合。盖面中央有一蘑菇形钮。器身口沿外附有两对贯耳,用来把龙形觥吊起加热酒,另一端没有封口,用来散气。再仔细看它,底部有长方形矮圈足,放置平稳,整体如一停泊的龙舟,据了解,它的制作模具在出土时并未找到,所以,这件龙形觥是一件绝无仅有的孤品,再次端详它,果然是造型独特,独具风采。 传奇的来源 据了解,龙形觥出土于1959年山西省石楼县桃花者村,这是一块古老的文明荟萃之地。早在新石器时代就有人类生存,夏为鬼方,商为沚国,春秋称屈邑,西汉名土军,隋开皇18年(公元598年)改为石楼至今。当地虽地处黄土高原一隅,经济社会发展水平是山西省倒数第一,属国家扶贫工作重点县,可当地丰富的青铜器文物和大量地上文物遗址却向世人展示着这里曾经的辉煌。郭沫若用甲骨文考证,认为石楼可能就是商代的鬼方。刘敦愿先生在《文史哲》上发表的《山西石楼出土龙纹觥的装饰艺术与族属问题》一文,研究了名家的众多说法,并提出“以龙蛇纹样为主装饰青铜器,应是夏族余民”的观点,亦即商代山西地区的戎狄族的制作,如果更具体一点说,很可能是鬼方的遗存。石楼县出土文物数量之多,价值之珍贵,确实罕有。这里发现大量陆龟、大象、犀牛、三趾马的化石,为研究黄土高原的地质地貌和物种进化提供了丰富的实物佐证。在当地还发现了龙山文化和仰韶文化的遗址,并伴有300余件珍贵的殷商青铜器。这些文物的大量出土,对研究商周时代历史、文化、经济、社会有着重要的意义。由于大量商周时代青铜器的频频出土,石楼县被称为“全国三个殷商出土方国之一”。我觉得这样一块风水宝地能出土这么一件精美的青铜器也不足为奇吧。 此外,解说员还讲了一段关于龙形觥的传奇故事,它是姜子牙的神器,传说,一次周文王来到太师府同姜子牙商量伐纣之事,姜子牙摆酒设宴为文王接驾。这时,席间的一只酒器引起了文王的好奇。只见这件酒器状如小舟,身长数尺,背上盖着一只弧形的长盖,盖面的中央是一个蘑菇形状的小钮,腹部两侧还雕刻着神秘的花纹,两侧各有一对贯耳,正好可以

扶风五郡六位农民保护文物先进事迹 2006年11月8日,陕西省宝鸡市扶风县城关镇五郡西村刘东林、刘银科、刘邦劳、刘锁乾、刘广后、刘东后等六位农民在修水渠时,发现青铜器窖藏,及时报告宝鸡市文物局,市文物局和扶风县委、县政府立即组织有关方面,进行抢救和清理,使27件(组)西周珍贵文物得到安全保护。 刘东林,男,1946年1月15日生,61岁,扶风县城关镇五郡西村农民,初中文化程度。刘银科,男,1948年4月15日生,59岁,扶风县城关镇五郡西村农民,初中文化程度,中共党员。 刘锁乾,男,1944年3月4日生,63岁,扶风县城关镇五郡西村农民,初中文化程度。 刘邦劳,男,1946年1月19日出生,61岁,扶风县城关镇五郡西村农民,初中文化程度。刘广后,男,1948年11月27日出生,59岁,扶风县城关镇五郡西村农民,初中文化程度。刘东后,男,1948年4月15日出生,59岁,扶风县城关镇五郡西村农民,初中文化程度。五郡村原隶属扶风县新店乡,撤乡合镇后并入城关镇。它东距扶风县城5.5公里,西邻岐山县益店镇6.7公里,北距西宝北线2.4公里,属于扶风县中部台塬区,地理位置相对较为偏僻,村民经济来源以农业收入和外出打工为主,民风淳朴。 五郡西村位于扶风县文物保护单位五郡遗址区域内。上世纪七十年代,这里曾出土过青铜编钟等文物。近年来,随着《文物保护法》宣传力度的加大,村民对文物知识有一个简单的了解,文物保护意识普遍较强。 11月8日下午,五郡西村组长刘东林带领刘银科等几个上了年纪的人在北坡上的楞坎边挖土,为村上修水渠整理基础。快六点钟时,刘东后的镢头挖到了硬东西,发出“咣”的一声。有人还以为是石头,刘银科说:“先甭急,把土刨了再看”。大家便用铁锨顺地面铲过去。好家伙,两边齐茬茬地露出了两排发绿的铜钉头。“是宝贝!”大家一阵紧张。几个人丢下铁锨,围了上来,用手刨了刨疏松的土,果然露出了一件满身带钉的大家伙。“是编钟!”因为村上以前出土过编钟,刘银科他们一眼就认出来了。大家小心地把这个宝贝抬上架子车放好,又往下刨了刨,还有!又是一个编钟,里面还有12件矛、3个斗和一些车马器小件。再往下刨,又出来一个编钟。后来,又出来了两件编钟,里面还藏有鼎、簋和一些铜管等。宝物越挖越多,土里面还露出了3件。大家又紧张、又兴奋,更多的是害怕。还不知下面是什么情况,再刨下去可不是个办法,让外人知道后出了问题,那他们的责任就大了。 几位老民对早年村上出土文物情况记忆犹新,特别是半月前上宋乡红卫村出土文物的事更是传遍了整个村子。组长刘东林说:“地下宝贝是文物,属于国家的,咱们要弄清楚”。刘银科和其他人一致同意。他们决定对文物先进行登记。刘东林回家拿来笔和本子,刘银科执笔登记。但由于东西太多,又叫不上名字,简单登记了一阵,大家认为这不是他们能干的事,赶快报告政府。文物太多,目标大,绝对不能走露风声。他们商定,由组长刘东林和刘银科回家打电话,不能把出文物的事给各自家里人说,其他四个人留下来看护好现场,谁都不能回家。 六点多,刘银科和刘东林急急忙忙赶到刘银科家。先拨打了村支书家里的电话,但电话停机。又翻开电话号码簿查找县上文物局的号码,找了好一阵子,没有找到。只好拨114,查到了宝鸡市文物局文物科电话。电话一拨就通,文物科张建荣接完电话后,立即报告副局长刘宏斌。刘宏斌又一次与刘银科电话核实了情况后,告诉他们守护好现场,文博人员马上就到。在立即向局长任周方电话汇报后,他通知扶风县文化文物局毕远志局长组织人员赶往现场。毕远志一边组织机关人员赶往现场,一边向县委、县政府领导报告了情况,并通知县公安局和县博物馆派人去现场。7时许,毕远志赶到五郡村,联系上了刘东林和刘银科,主动出示