321E D C

B A §2.4等腰三角形的判定定理

-------------------------------------------------------------------------------------

【学习目标】

1. 掌握等腰三角形的判定定理.

2. 会利用等腰三角形的判定定理进行简单的推理、判断、计算和作图.

3. 探索等边三角形的判定定理.

【重难点】

重点:等腰三角形的判定定理.

难点:等边三角形的判定定理2的证明需分类讨论,是本节教学的难点.

【基础部分】

(学习程序:课前预习数学书,独立完成学习,并完成基础部分和要点部分,课内先组内对学,群学,互帮互助,然后根据疑问情况进行组间展示。)

1、等腰三角形的定义____________________________________________

2、等边腰三角形的定义____________________________________________

3、等腰三角形的两边长分别为6,8,则周长为

4、等腰三角形的一个角为70°,则另外两个角的度数是

5、等腰三角形的一个底角为70°则另外两个角的度数是

6、证明命题:如果一个三角形有两个角相等,那么这个三角形是等腰三角形

(分析:即你用什么方法证出两边相等,你有几种添辅助线的方法,注意格式)

题结:我们得到等腰三角形判定定理:____________________________________________________

___________简单地说成:_______________________________________.

7、已知△ABC 中,∠A=36°,∠C=72°,△ABC 是不是等腰三角形?说说理由。

【要点部分】

(学习程序: 课内组内讨论,对学补充,互帮互助,说说三角形全等已知什么,还缺什么?组内交流,班上展示,及时辅导有错误的同学。)

1、三个角都相等的三角形是等边三角形。(给出证明)

2、有一个角是60°的等腰三角形是等边三角形。(给出证明)

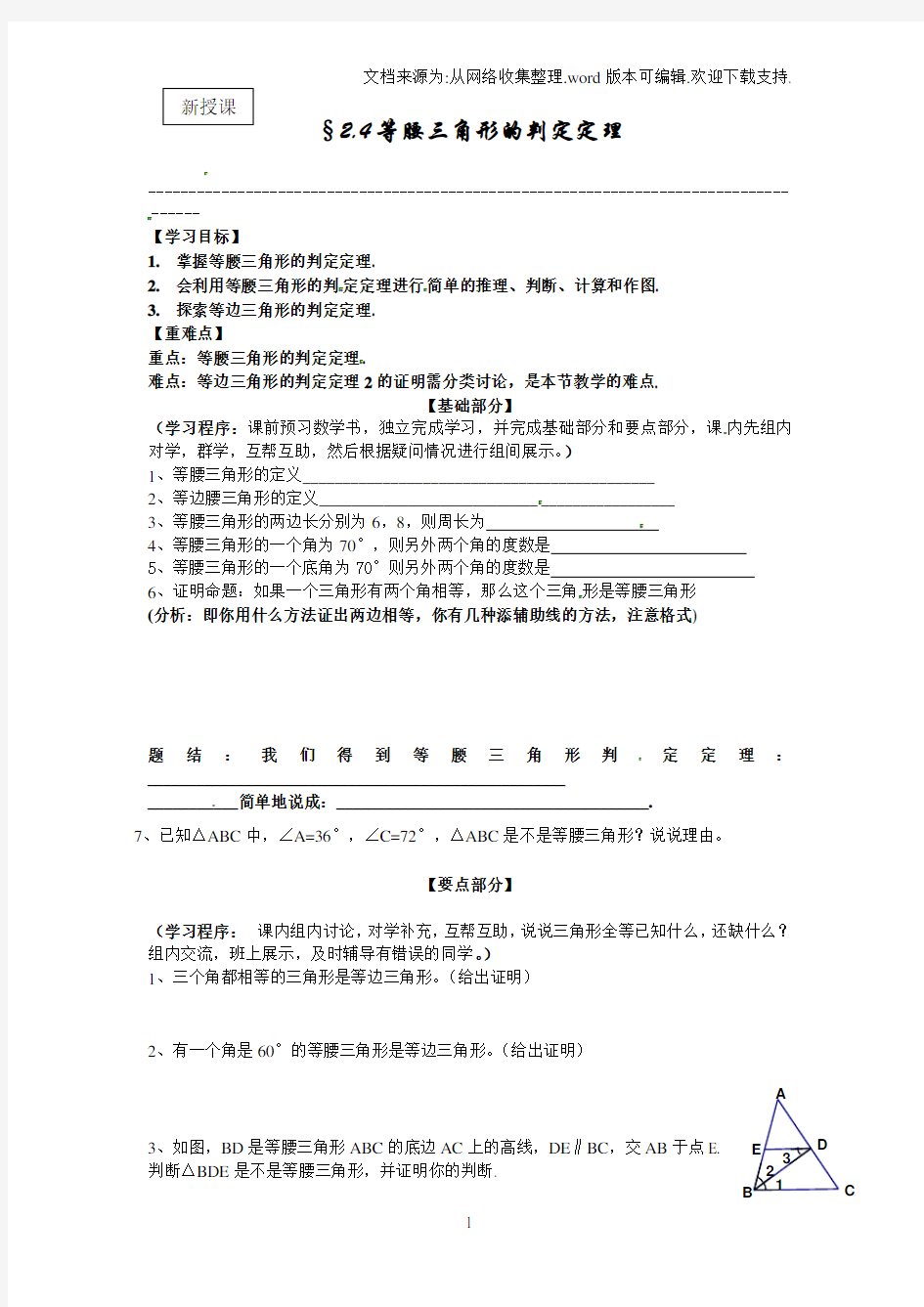

3、如图,BD 是等腰三角形ABC 的底边AC 上的高线,DE ∥BC ,交AB 于点E. 判断△BDE 是不是等腰三角形,并证明你的判断.

新授课

21E D C B

A 21D C

B A O

E D C B A

变式训练1:在△ABC 中,已知∠ABC 和∠ACB 的平分线相交于点F ,

过F作DE ∥BC ,交AB 于点D ,交AC 于点E. 求证:DE=BD+CE

变式训练2:如图,在△ABC 中,BC=10,∠ABC 和∠ACB 的平分线相交于点O ,过点O 作OD ∥AB 交BC 于点D ,作OE ∥AC 交BC 于点E.求△DE 的周长.

【拓展部分】

(学习程序:认真思考,独立完成拓展部分,每名同学选一题汇报,其他小组补充,有困难可以请同学帮忙,也可以举手请老师帮助。

1、如图,其中△ABC 是等腰三角形的是( )

2. 已知:如图,在ΔABC 中,D ,E 分别是AB ,AC 上的点,DE ∥BC ,

∠1=∠2. 求证:ΔABC 是等腰三角形.

3在一次课外实践活动中,同学们要测西苕溪的宽度.如图所示,小明先在河西选定建筑物A ,并在河东岸的B 处观察,此时视线BA 在河岸BE 所成的夹角∠ABE=32°,小明沿河岸BE 走了400米到C 处,再观察A ,此时视线CA 与河岸所成的夹角∠ACE=64°.请你根据以上数据,帮助小明计算出湘江河的宽度

4. 如图,在ΔABC 中,AB=AC ,∠1=∠2,则ΔABD 与ΔACD 全等吗?证明你的判断.

5.数学书63页探究活动

6、思考题:把一张顶角为36°的等腰三角形纸片剪两刀,分成三张小纸片,使每张小纸片都是等腰三角形.你能办到吗?请画出示意图说明剪法.

【课堂小结】

(一)相似三角形 1、定义:对应角相等,对应边成比例的两个三角形,叫做相似三角形. ①当一个三角形的三个角与另一个(或几个)三角形的三个角对应相等,且三条对应边的比相等时,这两个(或几个)三角形叫做相似三角形,即定义中的两个条件,缺一不可; ②相似三角形的特征:形状一样,但大小不一定相等; ③相似三角形的定义,可得相似三角形的基本性质:对应角相等,对应边成比例. 2、相似三角形对应边的比叫做相似比. ①全等三角形一定是相似三角形,其相似比k=1.所以全等三角形是相似三角形的特例.其区别在于全等要求对应边相等,而相似要求对应边成比例. ②相似比具有顺序性.例如△ABC∽△A′B′C′的对应边的比,即相似比为k,则△A′B′C′∽ △ABC的相似比,当它们全等时,才有k=k′=1. ③相似比是一个重要概念,后继学习时出现的频率较高,其实质它是将一个图形放大或缩小的倍数,这一点借助相似三角形可观察得出. 3、如果两个边数相同的多边形的对应角相等,对应边成比例,那么这两个多边形叫做相似多边形. 4、相似三角形的预备定理:平行于三角形的一条边直线,截其它两边所在的直线,截得的三角形与原三角形相似. ①定理的基本图形有三种情况,如图其符号语言: ∵DE∥BC,∴△ABC∽△ADE; (双A型) ②这个定理是用相似三角形定义推导出来的三角形相似的判定定理.它不但本身有着广泛的应用,同时也是证明相似三角形三个判定定理的基础,故把它称为“预备定理”; ③有了预备定理后,在解题时不但要想到“见平行,想比例”,还要想到“见平行,想相似”. (二)相似三角形的判定 1、相似三角形的判定: 判定定理1:如果一个三角形的两个角与另一个三角形的两个角对应相等,那么这两个三角形相似。可简单说成:两角对应相等,两三角形相似。 例1、已知:如图,∠1=∠2=∠3,求证:△ABC∽△ADE.

浅谈数学教学中概念与定理教学的能力培养 发表时间:2014-09-29T10:40:58.513Z 来源:《读写算(新课程论坛)》2014年第7期(上)供稿作者:张永花 [导读] 数学概念是在实践中产生和发展而来的,因此,概念的教学应结合实际。 ◇张永花 (凉山州会理县彰冠初级中学会理 615100) 【摘要】:数学是一门自然科学,也是一门基础学科,是人们参加社会实践和生产劳动不可缺少的基础知识,它来源于社会实践,并服务于社会实践。数学又是一门具有严谨的逻辑性、思维性和稠密性的学科。因此,在教学中,我们不但要教会学生知识内容,还要教会学生如何运用数学知识解决实际问题的能力,培养学生的思维品质,发展学生的智力。 【关键词】:初中数学概念与定理能力培养 本人从事初中数学教学工作多年,在教学中就数学概念、定理的教学与能力的培养进行了一些探索,下面浅谈一点体会,以与同行共勉。 一、结合实际情况引入概念,培养学生解决实际问题的能力 数学概念是在实践中产生和发展而来的,因此,概念的教学应结合实际,举出与教学内容相联系的日常生活中常见的实例进行引入,使学生能感受到数学其实就在身边,从身边的事物中发现知识,掌握知识,并运用所学的知识来解决现实生活中的一些实际问题,使学生感到学有所用。从而培养学生的学习兴趣,提高学习的欲望,提高解决实际问题的能力。 例如,在初中数学的“比例线段”教学中。可先由学生熟知的地图上画出的两地距离与实际数据的关系,提出问题:“实际生活中的两地距离能否按实际数据画在图纸上呢?”学生肯定地回答“不能”,那么应怎样把它画在图纸上直观地表现出来呢?这就要求我们必须掌握有关“比例”的知识。然后再讲授新课,这样就能够激发学生的求知欲,使学生的思维活跃在老师的问题之下,并在老师的启发、引导下使实际问题等到解决,把枯燥的、乏味的数学课变成了生动活泼的、妙趣横生的实用课。学生学起来感到轻松愉快,既提高了学生的学习兴趣,又培养了学生联系实际进行思考,解决问题的能力。 二、在概念和定理的引入过程中,培养学生的表达能力 在与其他老师的交流中,有的老师认为,概念和定理没有什么好教的,不外乎就是给学生讲清楚概念和定理的内容,让学生背熟概念和定理的条文,教给学生一种或几种证法和会套用概念和定理就是了,谈不上什么能力的培养。我认为这种认识是不可取的,这是不符合素质教育要求的做法。其实,概念和定理的教学,不仅要教给学生数学知识,更重要的要教会学生如何进行数学思维,既要发展学生的智力,又要把培养学生的能力贯穿于概念和定理的教学的全过程。 而引入、描述、归纳出概念和定理是概念和定理教学的首要环节。如果开门见山地给出定义、定理,学生往往容易混淆,而且记不牢,不利于学生的理解和掌握。如果老师能结合实际或利用以前所学的旧知识进行积极启发,引导学生通过积极地探索去发现“新”概念和定理,总结出新概念和定理的内容,则不但能避免上述错误的发生,而且有利于培养学生的描述、归纳的能力。 三、用数学语言来表达定理,培养学生的语言转换能力 数学语言是学生学习数学必须掌握的内容,它包括了文字语言、图形语言、符号语言等内容。定理的结论是经过观察分析,猜想出来的,有一定的可靠性,但还要经过严格的推理谁才能肯定是正确的,证明定理时,首先要将语言文字叙述的定理数学特有的数学式子和图形语言表达出来,而平常学生对解文字命题本身就感到十分的困难,分不清条件和结论,不是漏写条件就是式不达意,因此,我们应很好地结合定理的教学弥补这一缺陷,证明定理前,应充分引导学生分清题意,根据题意画好图形,然后用数学式子表达命题的条件的结论。用几何语言写出“已知”“求证”,接着再分析证明。例如:证明切割线定理:“从圆外一点引圆的切线和割线,切线长是这点到割线与圆交点的两条线段的比例中项。”首先引导学生题意正确图形,分清切线与割线及切线长,割线与圆的交战的两条线段,然后用数学语言转换条件和结论为“已知”“求证”,经常坚持这种训练,既可以消除学生对文字命题的恐惧心理,为顺利证题消除障碍,又能提高学生的语言转换能力,促进学生智力和能力的发展。 四、探讨定理的证明,培养学生的逻辑推理能力,进而培养探索精神 现实中,有些学生一听就懂,一做就错,这是由于教学中对数学的思维过程交待不清或揭示不深,学生掌握不好关键所致。所以,在定理的证明教学中,老师应突出证题思路的分析,使学生真正弄清证明思路如何,证明步骤怎样,用到了所学过的哪些知识,为什么要这样做辅助线,还可以用什么方法等,让学生带着问题在听课中思考。在思索中听课,这样学生就不至于停留在表面上,只懂这一个题,而是通过了解掌握这一类题的证明方法和步骤,同时学生的逻辑思维能力也得到了充分的训练。 五、运用概念和定理解题,培养学生的观察和联想能力 运用定理解题,首先要从整体到局部,引导学生分析条件和结论,然后再由图形的结构特征联想定理,按定理和概念得出相应的结论,从而获得解决问题的途径。这样对帮助学生提高运用知识的能力,观察联想能力较好的效果。 总之,在概念和定理的教学中,我体会到,必须改变单纯的知识传授和机械记忆的教学方法,应从概念定理的引入、阐述、证明和运用等环节加强对学生能力的培养,只有这样,才能提高学生描述、概括和综合运用知识的逻辑思维能力,从而提高教育教学质量。

1.1等腰三角形的性质和判定(2) 九年级数学备课组课型:新授 【学习目标】 在掌握了等腰三角形的性质定理和判定定理的基础上,探索等边三角形和其它相关知识的证明方法。 【重点、难点】 1、等边三角形的性质及其证明。 2、应用性质解题。 【预习指导】 上节课中,我们对等腰三角形的性质定理和判定定理进行了证明,请你写出这些定理。等腰三角形性质定理:(1)_______________________; (2)_______________________。 等腰三角形判定定理:______________________。 【思考与交流】 1、证明:两角及其中一角的对边对应相等的两个三角形全等。(简写为“AAS”) 2、证明:(1)等边三角形的每个内角都等于60°。 (2)3个内角都相等的三角形是等边三角形。 3、证明:(1)线段垂直平分线上的点到线段两端点的距离相等。 (2)到一条线段两个端点距离相等的点在这条线段的垂直平分线上。 【典题选讲】 例1.如图,在△ABC中,点O在AC上,过点O作M N∥BC,CE、CF分别是△ABC 的内外角平分线,与MN分别交于E、F,求证:OE=OF. 例2、在△ABC中,AB=AC,点D在AC上,且BC=BD=AD,则∠A的度数是多少?

变式; .如下图,在△ABC 中, AB=AC ,点D 、E 分别在AC 、AB 上,且BC=BD=DE=EA ,求∠A 的度数。 【课堂练习】 1、如图,在△ABC 中,∠B =∠C =36°,∠ADE =∠AED =2∠B ,由这些条件你能得到哪些结论?请证明你的结论。 2、已知:如图,△ABC 是等边三角形,DE ∥BC ,分别交AB 、AC 于点D 、E 。 求证:△ADE 是等边三角形。 A B C D E A B C D E

13.3.2等腰三角形的判定教学设计 一、教材分析 本课是华东师大版数学八年级上册第十三章第三节第二课时的内容,是学生在已有的全等的证明、命题、轴对称以及等腰三角形的性质基础上的进一步探究,等腰三角形的判定揭示了同一个三角形的边、角关系,与等腰三角形的性质定理互为逆定理,它为我们提供了证明两条线段相等的新方法,为以后的学习提供了新的证明和计算依据,是解题论证的必备知识,因此,本节内容至关重要。 二、学情分析 学生在学习了全等的证明,轴对称及等腰三角形的性质的基础上,对等腰三角形已有了一定的了解和认识,会利用全等来证明边、角相等,为验证判定定理奠定了基础。初二学生观察、操作、猜想能力较强,但推理、归纳、运用数学的意识和思想比较薄弱,思维的广阔性、敏捷性、严密性、灵活性比较缺乏,自主探究和合作学习能力也需要在课堂教学中进一步的加强和引导。 三、教学目标 (一)知识与能力: 1、会阐述、推证等腰三角形的判定定理。 2、学会比较等腰三角形的性质定理与判定定理的联系与区别。(二)过程与方法: 通过学习等腰三角形的判定,进一步发展学生的抽象概括能力。(三)情感、态度与价值观:

经历综合应用等腰三角形性质定理和判定定理的过程,体验数学的应用价值。 四、教学重难点 重点:等腰三角形的判定定理的探索和应用。 难点:等腰三角形的判定与性质的区别. 五、教学过程 Ⅰ、知识回顾 等腰三角形的性质有哪些?那么一个三角形满足了什么样的条件就是一个等腰三角形呢? 设计意图:复习等腰三角形的性质为判定作铺垫。 Ⅱ、探究新知——实践 (学生画图、测量) 1、操作一:画△ABC.使∠B=∠C=30°。 2、操作二:量一量,线段AB与AC的长度。 3、想一想:你发现了什么结论?其他同学的结果与你的相同吗?Ⅲ、归纳 如果一个三角形有两个角相等,那么这两个角所对的边也相等。 注:多钟叙述方法,是学生更好地掌握等腰三角形的判定定理,注意纠正语言上不严谨的错误。不要说成:“如果一个三角形有两个底角相等,那么它是等腰三角形。”提高语言表述的严谨与科学。 设计意图:培养学生的动手能力,探究归纳得出等腰三角形的判定定理。

3等腰三角形 第3课时等腰三角形的识别 教学目的 1.通过探索一个三角形是等腰三角形的条件,培养学生的探索能力. 2.能利用一个三角形是等腰三角形的条件,正确判断某个三角形是否为等腰三角形. 重点、难点 重点:让学生掌握一个三角形是等腰三角形的条件和正确应用. 难点:一个三角形是等腰三角形的条件的正确文字叙述. 教学过程 一、复习引入 等腰三角形具有哪些性质? 等腰三角形的两底角相等,底边上的高、中线及顶角平分线“三线合一”. 二、新课 对于一个三角形,怎样识别它是不是等腰三角形呢?我们已经知道的方法是看它是否有两条边相等.这一节,我们再学习另一种识别方法. 我们已学过,等腰三角形的两个底角相等,反过来,在一个三角形中,如果有两个角相等,那么它是等腰三角形吗? 为了回答这个问题,请同学们分别拿出一张半透明纸,做一个实验,按以下方法进行操作: 1.在半透明纸上画一个线段BC. 2.以BC为始边,分别以点B和点C为顶点,用量角器画两个相等的角,两角终边的交点为A. 3.用刻度尺找出BC的中点D,连接AD,然后沿AD对折. 问题1:AB与AC是否重合? 问题2:本实验的条件与结论如何用文字语言加以叙述? 如果一个三角形有两个角相等,那么这两个角所对的边也相等,简写成“等角对等边”. 也就是说,如果一个三角形中有两个角相等,那么它就是等腰三角形.一个三角形是等腰三角形的条件,可以用来判定一个三角形是否为等腰三角形. 例1.在△ABC中,已知∠A=40°,∠B=70°,判断△ABC是什么三角形,为什么? 问题3:三个角都是60°的三角形是等边三角形吗?你能说明理由吗? 等腰直角三角形:顶角是直角的等腰三角形是等腰直角三角形,如图所示. 问题4:你能说出等腰直角三角形各角的大小吗? 问题5:请你画一个等腰直角三角形,使∠C=90°,CD是底边上的高,数一数图中共有几个等腰直角三角形? 三、练习巩固 P99练习l、2、3. 四、小结 这节课,,我们学习了一个三角形是等腰三角形的条件:如果一个三角形有两个角相等,那么这两个角所对的边也相等(简写成“等角对等边”),此条件可以做为判断一个三角形是等腰三角形的依据.因此,要牢记并能熟练应用它. 五、作业 P99习题第5题. - 1 -

数学著名定理

1、几何中的着名定理1、勾股定理(毕达哥拉斯定理) 2、射影定理(欧几里得定理) 3、三角形的三条中线交于一点,并且,各中线被这个点分成2:1的两部分 4、四边形两边中心的连线的两条对角线中心的连线交于一点 5、间隔的连接六边形的边的中心所作出的两个三角形的重心是重合的。 6、三角形各边的垂直一平分线交于一点。 7、从三角形的各顶点向其对边所作的三条垂线交于一点 8、设三角形ABC的外心为O,垂心为H,从O向BC边引垂线,设垂足不L,则AH=2OL 9、三角形的外心,垂心,重心在同一条直线上。 10、(九点圆或欧拉圆或费尔巴赫圆)三角形中,三边中心、从各顶点向其对边所引垂线的垂足,以及垂心与各顶点连线的中点,这九个点在同一个圆上,

11、欧拉定理:三角形的外心、重心、九点圆圆心、垂心依次位于同一直线(欧拉线)上 12、库立奇*大上定理:(圆内接四边形的九点圆) 圆周上有四点,过其中任三点作三角形,这四个三角形的九点圆圆心都在同一圆周上,我们把过这四个九点圆圆心的圆叫做圆内接四边形的九点圆。 13、(内心)三角形的三条内角平分线交于一点,内切圆的半径公式:r=(s- a)(s-b)(s-c)ss为三角形周长的一半 14、(旁心)三角形的一个内角平分线和另外两个顶点处的外角平分线交于一点 15、中线定理:(巴布斯定理)设三角形ABC的边BC的中点为P,则有 AB2+AC2=2(AP2+BP2) 16、斯图尔特定理:P将三角形ABC的边BC内分成m:n,则有 n×AB2+m×AC2=(m+n)AP2+mnm+nBC2 17、波罗摩及多定理:圆内接四边形ABCD的对角线互相垂直时,连接AB中点M和对角线交点E的直线垂直于CD 18、阿波罗尼斯定理:到两定点A、B的距离之比为定比m:n(值不为1)的点P,位于将线段AB分成m:n的内分点C和外分点D为直径两端点的定圆周上

义务教育课程标准实验教材(冀教版)数学九年级上册《等腰三角形的性质定理及其证明》教学设计 沧县风化店乡中学刘青 教学目标:1、会证明等腰三角形的性质定理。 2、进一步体会证明的必要性,会用综合法进行证明 教学过程设计: 一、课前回顾: 复习等腰三角形的性质定理的内容 设计思路:通过复习性质定理的内容,分析其中的题设和结论,为证明做好准备。 二、明确证明的步骤: 画出图形,写出已知,求证。 设计思路:让学生更好的明确证明命题的一般步骤。 三、一起探究: 1、等腰三角形是轴对称图形,画出上图中等腰三角形ABC的对称轴。 2、对称轴将△ABC分成的两个三角形是否全等?说明理由。 3、把你证明∠B=∠C的过程写出来。 设计思路:通过一起探究中问题的引导,画出对称轴,找到全等三角形,从而形成证明的思路。 三、大家谈谈: 1、小亮的证明方法正确吗?你还有不同的证明方法吗?请与同学交流。 2、由Rt△ABD≌Rt△ACD,能推出AD是△ABC底边上的中线和顶角的 平分线吗? 设计思路:通过观察小亮的做题思路,让学生评价小亮的证明过程,同时对做顶角的角平分线和底边上的高线进行证明给予肯定和鼓励,使学生对问题能以题多解。 四、做一做: 试证明: 等边三角形的各角都相等,并且每一个角都等于60° 设计思路:使学生进一步感受演绎体系,理解推论的意义。 五、基本技能: 已知:如图,在△ABC中,AB=AC, D,E是BC边上的两点,且BD=CE. 求证:AD=AE 设计思路:让学生充分感受证明的过程并规范证明的过程。 六、数学与生活: 如图,是一个简易的水平仪, 其中,AC=AB, D为BC中点, 在点D处悬挂一个自然下垂的铅垂, A B C D E

等腰三角形的判定定理 【教学目标】 1.经历等腰三角形的判定定理的发现过程。 2.掌握等腰三角形的判定定理:在同一个三角形中,等角对等边。 3.掌握等边三角形的判定定理。 4.会用等腰三角形的判定定理判定等腰三角形。 5.经历综合应用等腰三角形性质定理和判定定理的过程,体验数学的应用价值。 【教学重难点】 等腰三角形的判定定理;等腰三角形的性质定理和判定定理的综合应用。 【教学过程】 1.创设情境,提出问题 如图,一个等腰三角形部分被墨迹遮盖,你能补全这个等腰三角形吗? 问题:我们已经学过,怎样的三角形是等腰三角形? 根据等腰三角形的定义,如果一个三角形的两条边相等,那么就可判定这个三角形是等腰三角形。除此之外,还有其它判定方法吗? 引出课题。 等腰三角形有怎样的性质? 学生的方法可能有: ①作∠B=∠ C ②作BC 的中垂线 ③将BC 对折 问题:由方法②能说明AB=AC 吗? 由方法①得:如果一个三角形有两个角相等,那么这两个角所对的两条边也相等。 怎么证明这个命题的正确性? 写出已知,求证。 B C B C A B C A B C A

已知:如图,在△ABC 中,∠B=∠C . 求证:△ABC 是等腰三角形。 学生探索证明途径。 2.探索分析,解决问题 引导学生类比等腰三角形性质的证明,添加辅助线,构造以AB ,AC 为边的两个三角形,并证明它们全等。 由学生合作并讨论: 辅助线可作AD ⊥BC 于D ,或AD 平分∠BAC 交BC 于D ,但不能作BC 边上的中线。 最后教师归纳并板书。 证明:作△ABC 的角平分线AD ,则∠1=∠2. 在△ABD 和△ACD 中, ∠1=∠2 ∠B=∠C AD=AD ∴△ABD ≌△ACD(AAS) ∴AB=AC ∴△ABC 是等腰三角形。 得出等腰三角形的判定定理: 如果一个三角形有两个角相等,那么这个三角形是等腰三角形。 简单地说:在同一个三角形中,等角对等边。 注意:不能说成“如果一个三角形有两个底角相等,那么这个三角形是等腰三角形。” 3.应用举例,变式练习 例(见课本) 练习:见课本。 注意:该图形是有关等腰三角形的一个很常用的基本图形,上述练习说明在该图中“角平分线+平行线→等腰三角形”。其实,已知其中任意两个条件,都能得到第三个结论成立。 如图,BD 是等腰三角形ABC 的底边AC 上的高线,DE ∥BC ,交AB 于点E 。判断△BDE 是不是等腰三角形,并证明你的判断。 分析:要证明△BDE 是等腰三角形,应该两边相等,还是两角相等?由已知条件可知这两个角与哪些角有关?由DE ∥BC ,可得∠3=∠1,∠2与∠1是否相等?怎样证明? B C A 1 2 D 32 1 E D A B C

数学教案-等腰三角形的判定 重点与难点分析:本节内容的重点是等腰三角形的判定定理。本定理是证明两条线段相等的重要定理,它是把三角形中角的相等关系转化为边的相等关系的重要依据,此定理为证明线段相等提供了又一种方法,这是本节的重点。推论1、2提供证明等边三角形的方法,推论3是直角三角形的一条重要性质,在直角三角形中找边和角的等量关系经常用到此推论。本节内容的难点是性质与判定的区别。等腰三角形的性质定理和判定定理是互逆定理,题设与结论正好相反。学生在应用它们的时候,经常混淆,帮助学生认识判定与性质的区别,这是本节的难点。另外本节的文字叙述题也是难点之一,和上节结合让学生逐步掌握解题的思路方法。由于知识点的增加,题目的复杂程度也提高,一定要学生真正理解定理和推论,才能在解题时从条件得到用哪个定理及如何用。教法建议: 本节课教学方法主要是“以学生为主体的讨论探索法”。在数学教学中要避免过多告诉学生现成结论。提倡教师鼓励学生讨论解决问题的方法,引导他们探索数学的内在规律。具体说明如下:(1)参与探索发现,领略知识形成过程学生学习过互逆命题和互逆定理的概念,首先提出问题:等腰三角形性质定理的逆命题的什么?找一名学生口述完了,接下来问:此命题是

否为真命?等同学们证明完了,找一名学生代表发言。最后找一名学生用文字口述定理的内容。这样很自然就得到了等腰三角形的判定定理。这样让学生亲自动手实践,积极参与发现,满打满算了学生的认识冲突,使学生克服思维和探求的惰性,获得锻炼机会,对定理的产生过程,真正做到心领神会。(2)采用“类比”的学习方法,获取知识。由性质定理的学习,我们得到了几个推论,自然想到:根据等腰三角形的判定定理,我们能得到哪些特殊的结论或者说哪些推论呢?这里先让学生发表意见,然后大家共同分析讨论,把一些有价值的、甚至就是教材中的推论板书出来。如果学生提到的不完整,教师可以做适当的点拨引导。(3)总结,形成知识结构为了使学生对本节课有一个完整的认识,便于今后的应用,教师提出如下问题,让学生思考回答:(1)怎样判定一个三角形是等腰三角形?有哪些定理依据?(2)怎样判定一个三角形是等边三角形?一.教学目标:1.使学生掌握等腰三角形的判定定理及其推论;2.掌握等腰三角形判定定理的运用;3.通过例题的学习,提高学生的逻辑思维能力及分析问题解决问题的能力;4.通过自主学习的发展体验获取数学知识的感受;5.通过知识的纵横迁移感受数学的辩证特征。二.教学重点:等腰三角形的判定定理三.教学难点:性质与判定的区别四.教学用具:直尺,微机五.教

三角函数部分定理 1.正弦定理: (其中R 为三角形外接圆半径). 2.余弦定理:a 2=b 2+c 2 -2bccosA;b 2=c 2+a 2-2accosB ;c 2=a 2+b 2 -2abcosC 3. 三角形面积公式三角函数形式: 几何部分定理 1.广勾股定理:在任一三角形中, (1)锐角对边的平方,等于两夹边的平方和,减去某夹边和另一夹边在此边上的投影乘积的两倍. (2)钝角对边的平方,等于两夹边的平方和,加上某夹边与另一夹边在此边延长上的投影乘积的两倍. 证明:设△ABC 中,BC 是锐角A 的对边.作CH ⊥AB 于H , 根据勾股定理:BC^2 = BH^2 + CH2 而 BH = AB-AH , CH^2 = AC^2 - AH^2 带入后有:BC^2 = (AB-AH)^2 + AC^2 - AH^2 简化后:BC^2 = AB^2 +AC^2 -2AB·AH 钝角时的证明如下,与上面有点类似: BC^2 = BH^2 + CH^2 而BH=AB+AH,CH^2 = AC^2 - AH^2 同理:BC^2 = (AB+AH)^2 + AC^2 - AH^2 简化后:BC^2 = AB^2 +AC^2 +2AB·AH 2.中线定理:设△ABC 的边BC 的中点为,则有 中线长: 222222a c b m a -+= 3.角平分线定理 (1)定理1 角平分线上的点到这个角两边的距离相等。 逆定理:在角的内部到一个角的两边距离相等的点在这个角的角平分线上。 (2)定理2 三角形一个角的平分线与其对边所成的两条线段与这个角的两边对应成比例。AB:AC=BD:CD (3)角平分线长公式: 第一形式 在△ABC 中,∠A 的角平分线记为 ,∠B 的角平分线记为 ,∠C 的角平分线记为 ,三边边长为a 、b 、c ,则 其中p 是半周长。 第二形式 三角形ABC 的角平分线为AD ,D 在CB 上。则 第三形式 △ABC 中,角平分线 4. 斯特瓦尔特(Stewart)定理:设已知△ABC 及其底边上B 、C 两点间的一点D , 则有222 R C c B b A a 2sin sin sin ===

考点04 等腰三角形的判定定理 1.(2020·浙江·中考模拟)以下列各组数据为边长,可以构成等腰三角形的是() A.1,1,2 B.1,1,3 C.2,2,1 D.2,2,5 【答案】C 【解析】根据三角形的三边关系对以下选项进行一一分析、判断. 2.(2020·甘肃·期中试卷)△ABC中,AB=AC,∠A=∠C,则△ABC是() A.等腰三角形 B.等边三角形 C.不等边三角形 D.不能确定 【答案】B 【解析】根据AB=AC可得∠B=∠C,结合∠A=∠C即可判断出△ABC的形状. 3.(2020·广西期末试卷)下列三角形中,是正三角形的为() ①有一个角是60°的等腰三角形;①有两个角是60°的三角形; ①底边与腰相等的等腰三角形;①三边相等的三角形. A.①① B.①① C.①① D.①①①① 【答案】D 【解析】等边三角形的判定定理有①三个都相等的三角形是等边三角形,①有一个角是60°的等腰三角形是等边三角形,①三边都相等的三角形是等边三角形,根据以上定理判断即可. 4.(2020·浙江·月考试卷)等腰三角形补充下列条件后,仍不一定成为等边三角形的是() A.有一个内角是60° B.有一个外角是120° C.有两个角相等 D.腰与底边相等 【答案】C 【解析】(1)由定义判定:三条边都相等的三角形是等边三角形. (2)判定定理1:三个角都相等的三角形是等边三角形. (3)判定定理2:有一个角是60°的等腰三角形是等边三角形.

5.(2020·山西·月考试卷)下列命题不正确的是() A.等腰三角形的底角不能是钝角 B.等腰三角形不能是直角三角形 C.若一个三角形有三条对称轴,那么它一定是等边三角形 D.两个全等的且有一个锐角为30°的直角三角形可以拼成一个等边三角形 【答案】B 【解析】利用等腰三角形的性质和等边三角形的判定的知识,对各选项逐项分析,即可得出结果. 6.(2020·陕西·中考模拟)如图,在△ABC中,AB=AC,∠A=36°,BD,CE是角平分线,则图中的等腰三角形共有() A.8个 B.7个 C.6个 D.5个 【答案】A 【解析】根据三角形内角和定理求出∠ABC=∠ACB=72°,根据角平分线求出∠ABD=∠DBC=∠ACE=∠ECB =36°,根据三角形内角和定理求出∠BDC、∠BEC、∠EOB、∠DOC,根据等腰三角形的判定推出即可. 7.(2020·四川·期末试卷)如图,AD⊥BC,D是BC的中点,那么下列结论错误的是() A.△ABD?△ACD B.∠B=∠C C.△ABC是等腰三角形 D.△ABC是等边三角形 【答案】D 【解析】根据垂直的定义可得∠ADB=∠ADC=90°,根据线段中点的定义可得BD=CD,然后利用“边角边”证明△ABD和△ACD全等,根据全等三角形对应角相等可得∠B=∠C,全等三角形对应边相等可得AB=AC,

第1课时等腰三角形的性质定理及推论 教学目的 1.使学生了解等腰三角形的有关概念,掌握等腰三角形的性质。 2.通过探索等腰三角形的性质,使学生进一步经历观察、实验、推理、交流等活动。 重点:等腰三角形等边对等角性质。 难点:通过操作,如何观察、分析、归纳得出等腰三角形性质。 教学过程 一、复习引入 1.让学生在练习本上画一个等腰三角形,标出字母,问什么样的三角形是等腰三角形? △ABC中,如果有两边AB=AC,那么它是等腰三角形。 2.日常生活中,哪些物体具有等腰三角形的形象? 二、新课 1.指出△ABC的腰、顶角、底角。 相等的两边AB、AC都叫做腰,另外一边BC叫做底边,两腰的夹角∠BAC,叫做顶角,腰和底边的夹角∠ABC、∠ACB叫做底角。 2.实验。 现在请同学们做一张等腰三角形的半透明纸片,每个人的等腰三 角形的大小和形状可以不一样,把纸片对折,让两腰AB、AC重叠在一起,折痕为AD,如图(2)所示,你能发现什么现象吗?请你尽可能多的写出结论。 可让学生有充分的时间观察、思考、交流,可能得到的结论: (1)等腰三角形是轴对称图形 (2)∠B=∠C (3)BD=CD,AD为底边上的中线。 (4)∠ADB=∠ADC=90°,AD为底边上的高线。 (5)∠BAD=∠CAD,AD为顶角平分线。 结论(2)用文字如何表述?

等腰三角形的两个底角相等(简写成“等边对等角”)。 结论(3)、(4)、(5)用一句话可以归结为什么? 等腰三角形的顶角平分线,底边上的高和底边上的中线互相重合 (简称“三线合一”)。 例l已知:在△ABC中,AB=AC,∠B=80°,求∠C和∠A的度数。 本题较易,可由学生口述,教师板书解题过程。 引申:已知:在△ABC中,AB=AC,∠A=80°,求∠B和∠C的度数。 小结:在等腰三角形中,已知一个角,就可以求另外两个角。 三、练习巩固 本课时练习 补充: 填空:在△ABC中,AB=AC,D在BC上, 1.如果AD⊥BC,那么∠BAD=∠______,BD=_______ 2.如果∠BAD=∠CAD,那么AD⊥_____,BD=______ 3.如果BD=CD,那么∠BAD=∠_______,AD⊥______ 四、小结 本节课,我们学习了等腰三角形的性质:等腰三角形的两底角相等 (简写“等边对等角”);等腰三角形的顶角平分线、底边上的中线和底边上的高互相重合(简称“三线合一”),它们对今后的学习十分重要,因此要牢记并能熟练应用。用数学语言表述如下: 1.△ABC中,如果AB=AC,那么∠B=∠C。 2.△ABC中,如果A月=AC,D在BC上,那么由条件(1)∠BAD=∠CAD,(2)AD⊥AC,(3)BD=CD中的任意一个都可以推出另外两个。 五、作业 课后习题 教学后记:

( 课 题 《等腰三角形的性质定理和判定定理及 课型 新授课 教学目标 教学重点 教学难点 教学方法 教学后记 其证明》教案 1、了解作为证明基础的几条公理的内容,掌握证明的基本步骤和书写格式。 2、经历“探索-发现-猜想-证明”的过程。能够用综合法证明等腰三角 形的关性质定理和判定定理。 了解作为证明基础的几条公理的内容,掌握证明的基本步骤和书写格式。 能够用综合法证明等腰三角形的关性质定理和判定定理。 观察法 教 学 内 容 及 过 程 学生活动 一、复习: 1、什么是等腰三角形? 2、你会画一个等腰三角形吗?并把你画的等腰三角形栽剪下来。 3、试用折纸的办法回忆等腰三角形有哪些性质? 二、新课讲解: 之前,我们已经证明了有关平行线的一些结论,运用下面的公理和已 经证明的定理,我们还可以证明有关三角形的一些结论。 同学们和我一起来回忆上学期学过的公理: ? 1.两直线被第三条直线所截 ,如果同位角相等 ,那么这两条直线平 行; ? 2.两条平行线被第三条直线所截,同位角相等; ? 3.两边夹角对应相等的两个三角形全等; (SAS ) ? 4.两角及其夹边对应相等的两个三角形全等; (ASA ) ? 5.三边对应相等的两个三角形全等; (SSS ) ? 6.全等三角形的对应边相等,对应角相等. 由公理 5、3、4、6 可容易证明下面的推论: 推论 两角及其中一角的对边对应相等的两个三角形全等。 AAS ) 证明过程: 已知:∠A=∠D,∠B=∠E,BC=EF 求证:△ABC ≌△DEF 证明:∵∠A=∠D,∠B=∠E (已知) ∵∠A+∠B+∠C=180°,∠D+∠E+∠F=180°(三角形内角和等于 180°) ∠C=180°-(∠A+∠B) ∠F=180°-(∠D+∠E) ∠C=∠F (等量代换) BC=EF (已知) △ABC ≌△DEF (ASA ) 这个推论虽然简单,但也应让学生进行证明,以熟悉的基本要求和步 骤,为下面的推理证明做准备。 这个推论 虽然简单, 但也应让 学生进行 证明,以熟 悉的基本 要求和步 骤,为下面 的推理证 明做准备。 学生充分 讨论问题 1,借助等 腰三角形

A B C A 1 B 1 C 1 A B C D O 1、 相似三角形判定定理2 如果一个三角形的两边与另一个三角形的两边对应成比例,并且夹角相等,那么这两个三角形相似. 可简述为:两边对应成比例且夹角相等,两个三角形相似. 如图,在ABC ?与111A B C ?中,1A A ∠=∠,1111 AB AC A B AC = ,那么ABC ?∽111A B C ?. 【例1】 如图,四边形ABCD 的对角线AC 与BD 相交于点O , 2OA =,3OB =,6OC =,4OD =. 求证:OAD ?与OBC ?是相似三角形. 相似三角形判定定理2 知识精讲

A B C D A B C D E 【例2】 如图,点D 是ABC ?的边AB 上的一点,且2AC AD AB =g . 求证:ACD ?∽ABC ?. 【例3】 如图,在ABC ?与AED ?中, AB AC AE AD = ,BAD CAE ∠=∠. 求证:ABC ?∽AED ?. 【例4】 下列说法一定正确的是( ) A .有两边对应成比例且一角相等的两个三角形相似 B .对应角相等的两个三角形不一定相似 C .有两边对应成比例且夹角相等的两个三角形相似 D .一条直线截三角形两边所得的三角形与原三角形相似 【例5】 在ABC ?和DEF ?中,由下列条件不能推出ABC ?∽DEF ?的是( ) A .A B A C DE DF = ,B E ∠=∠ B .AB AC =,DE DF =,B E ∠=∠ C .AB AC DE DF = ,A D ∠=∠ D .AB AC =,DE DF =,C F ∠=∠

著名数学定理 15定理15-定理是由约翰·何顿·康威(John Horton Conway ,1937-)和W.A.Schneeberger 于1993年证明的定理,内容为:如果一个二次多项式可以通过变量取整数值而表示出1~15的值(更严格的结论是只要表示出1,2,3,5,6,7,10,14,15)的话(例如a 2+b 2+c 2+d 2),该二次多项式可以通过变量取整数值而表示出所有正整数. 6714(黑洞数)定理 黑洞数又称陷阱数,是类具有奇特转换特性的整数.任何一个数字不全相同整数,经有限“重排求差”操作,总会得某一个或一些数,这些数即为黑洞数.“重排求差”操作即把组成该数的数字重排后得到的最大数减去重排后得到的最小数.或者是冰雹原理中的“1”黑洞数.举个例子,三位数的黑洞数为495.简易推导过程:随便找个数,如297,三个位上的数从小到大和从大到小各排一次,为972和279,相减,得693.按上面做法再做一次,得到594,再做一次,得到495.之后反复都得到495.再如,四位数的黑洞数有6174. 阿贝尔-鲁菲尼定理 定理定义:阿贝尔-鲁菲尼定理并不是说明五次或更高次的多项式方程没有解.事实上代数基本定理说明任意非常数的多项式在复数域中都有根.然而代数基本定理并没有说明根的具体形式.通过数值方法可以计算多项式的根的近似值,但数学家也关心根的精确值,以及它们能否通过简单的方式用多项式的系数来表示.例如, 任意给定二次方程ax 2 +bx+c=0(a ≠0),它的两个解可以用方程的系数来表示:a ac b b r 2422,1-±-=. 这是一个仅用有理数和方程的系数,通过有限次四则运算和开平方得到的解的表达式,称为其代数解.三次方程,四次方程的根也可以使用类似的方式来表示.阿贝尔-鲁菲尼定理的结论是:任意给定一个五次或以上的多项式方程:()0,500111≠≥=++???++--n n n n n a n a x a x a x a ,那么不存在一个通用的公式(求根公式),使用 n a a a ,,,10??? 和有理数通过有限次四则运算和开根号得到它的解.或者说,当n 大于等于5时,存在n 次多项式,它的根无法用自己的系数和有理数通过有限次四则运算和开根号得到.换一个角度说,存在这样的实数或复数,它满足某个五次或更高次的多项式方程,但不能写成任何由方程系数和有理数构成的代数式.这并不是说每一个五次或以上的多项式方程,都 无法求得代数解.比如025=-x 的解就是52.具体区分哪些多项式方程可以有代数解而哪些不能的方法由伽罗瓦 给出,因此相关理论也被称为伽罗瓦理论.简单来说,某多项式方程有代数解,等价于说它对应的域扩张上的伽罗瓦群是一个可解群.对于一般的二次,三次和四次方程,它们对应的伽罗瓦群是二次,三次和四次对称群: 432,,σσσ ,它们都是可解群.但一般的五次方程对应的是五次对称群5σ,这是一个不可解群.当次数n 大于等于5时,情况也是如此. 阿贝尔二项式定理 二项式定理可以用以下公式表示:()∑=-=+n r r r n r n n b a C b a 0.其中,()!!!r n r n C r n -= ,又有 ??? ? ??r n 等记法,称为二项式系数,即取的组合数目.此系数亦可表示为杨辉三角形.它们之间是互通的关系. 艾森斯坦因判别法 艾森斯坦判别法是说:给出下面的整系数多项式()011a x a x a x f n n n n +++=--Λ如果存在素数 p ,使得p 不整除a n ,但整除其他a i (i=0,1,...,n -1);p2 不整除a 0 ,那么f (x )在有理数域上是不可约的.

【巩固练习】 一.选择题 1. 下列说法中: ①P是线段AB上的一点,直线l经过点P且l⊥AB,则l是线段AB的垂直平分线; ②直线l经过线段AB的中点,则l是线段AB的垂直平分线; ③若AP=PB,且直线l垂直于线段AB,则l是线段AB的垂直平分线; ④经过线段AB的中点P且垂直于AB的直线l是线段AB的垂直平分线. 其中正确的个数有() A.1个 B.2个C.3个 D.4个 2.(2016秋?桐乡市期中)下列条件中,不能判定△ABC是等腰三角形的是() A.a=3,b=3,c=4 B.a:b:c=2:3:4 C.∠B=50°,∠C=80°D.∠A:∠B:∠C=1:1:2 3. 下列命题中正确的命题有() ①线段垂直平分线上任一点到线段两端距离相等;②线段上任一点到垂直平分线两端距离 相等;③经过线段中点的直线只有一条;④点P在线段AB外且PA=PB,过P作直线MN,则MN是线段AB的垂直平分线;⑤过线段上任一点可以作这条线段的中垂线.A.1个 B.2个 C.3个 D.4个 4. 如图,在△ABC中,∠ABC、∠ACB的平分线相交于F,过F作DE∥BC,交AB于D,交AC 于E,那么下列结论正确的有( ) ①△BDF,△CEF都是等腰三角形;②DE=DB+CE; ③AD+DE+AE=AB+AC;④BF=CF. A.1个B.2个C.3个D.4个 ?沿过D的直线折叠,使点A落在BC上F处,若5. 如图,D是AB边上的中点,将ABC ∠度数是() ∠=?,则BDF 50 B A.60° B.70° C.80° D.不确定 6.在直角坐标系中,已知A(1,1),在x轴上确定点P,使△AOP为等腰三角形,则符合条件的点P共有() A.1个 B.2个 C.3个 D.4个

《等腰三角形的判定》教学设计 ◆您现在正在阅读的《等腰三角形的判定》教学设计文章内容由收集!本站将为您提供更多的精品教学资源!《等腰三角形的判定》教学设计重点与难点分析: 本节内容的重点是等腰三角形的判定定理.本定理是证明两条线段相等的重要定理,它是把三角形中角的相等关系转化为边的相等关系的重要依据,此定理为证明线段相等提供了又一种方法,这是本节的重点.推论1、2提供证明等边三角形的方法,推论3是直角三角形的一条重要性质,在直角三角形中找边和角的等量关系经常用到此推论. 本节内容的难点是性质与判定的区别。等腰三角形的性质定理和判定定理是互逆定理,题设与结论正好相反.学生在应用它们的时候,经常混淆,帮助学生认识判定与性质的区别,这是本节的难点.另外本节的文字叙述题也是难点之一,和上节结合让学生逐步掌握解题的思路方法.由于知识点的增加,题目的复杂程度也提高,一定要学生真正理解定理和推论,才能在解题时从条件得到用哪个定理及如何用. 教法建议: 本节课教学方法主要是以学生为主体的讨论探索法。在数学教学中要避免过多告诉学生现成结论。提倡教师鼓励学生讨

论解决问题的方法,引导他们探索数学的内在规律。具体说明如下: 页 1 第 (1)参与探索发现,领略知识形成过程 学生学习过互逆命题和互逆定理的概念,首先提出问题:等腰三角形性质定理的逆命题的什么?找一名学生口述完了,接下来问:此命题是否为真命?等同学们证明完了,找一名学生代表发言.最后找一名学生用文字口述定理的内容。这样很自然就得到了等腰三角形的判定定理.这样让学生亲自动手实践,积极参与发现,满打满算了学生的认识冲突,使学生克服思维和探求的惰性,获得锻炼机会,对定理的产生过程,真正做到心领神会。 (2)采用类比的学习方法,获取知识。 由性质定理的学习,我们得到了几个推论,自然想到:根据等腰三角形的判定定理,我们能得到哪些特殊的结论或者说哪些推论呢?这里先让学生发表意见,然后大家共同分析讨论,把一些有价值的、甚至就是教材中的推论板书出来。如果学生提到的不完整,教师可以做适当的点拨引导。(3)总结,形成知识结构 为了使学生对本节课有一个完整的认识,便于今后的应用,教师提出如下问题,让学生思考回答:(1)怎样判定一个三角形是等腰三角形?有哪些定理依据?(2)怎样判定一个

中学数学定理教学的认识 定理教学是中学数学教学中的重要内容。要上好定理课,要根据不同的数学定理,精心做好教学设计,设计要合乎学生心理需求和思维发展规律,按学生认知结构规律进行教学,在教学实践中不断优化和创新教法,只有这样,才能提高教学效率,大面积提高教学质量。定理的数学学习的基础,在整个数学教学过程中,搞好定理教学极为必要。定理是经过数学证明的真命题,它是中学数学知识的重要组成部分,定理教学应注意以下几方面。 一、要使学生了解定理的由来 数学定理是从现实世界的空间形式或数量关系中抽象出来的。一般说来,中学数学中的定理在现实世界中总能找到它的原型。在教学中,一般不要先提出定理的具体内容,而尽量先让学生通过对具体事物的观察、测量、计算等实践活动,来猜想定理的具体内容。对有些较抽象的定理,可以通过推理的方法来发现。这样做有利于学生对定理的理解。 二、要使学生认识定理的结构 这就是说,要指导学生弄清定理的条件和结论,分析定理所涉及的有关概念、图形特征、符号意义,将定理的已知条件和求证确切而简练地表达出来,特别要指出定理的条件与结论的制约关系。 三、介绍定理的历史背景,适时地对学生进行爱国主义教育 有些定理有清晰的历史背景,可适当介绍其历史背景。例如,勾股定理揭示了直角三角形三边之间的数量关系,是直角三角形的一个重要性质,教师讲授这个定理之前,可以先介绍勾股定理的历史背景:中国古代把直角三角形中较短的直角边叫做勾,较长的直角边叫做股,斜边叫做弦。据《周髀算经》记载,西周开国时期(约公元前1千多年),有个叫商高的人对周公说,把一根直尺折成直角,两端连接得一个直角三角形,如果勾是3,股是4,那么弦等于5。而在外国是古希腊人毕达哥拉斯(公元前585年)首先证明了这个定理,所以也把它叫毕达哥拉斯定理。通过介绍,使学生了解我国古代的数学发展情况,引发学生的学习兴趣。 四、引导学生“发现”定理,激发学生求知欲 学生是学习的主人,教学不仅让学生学会知识,更重要的是要教给学生具有“会学习”的能力。在定理教学过程中,教师要有意识地给学生创造条件,创设使学生感兴趣的情景,让学生动手练习、操作,积极参与,激发学生学习兴趣,调动起学生学习的积极性;又可引导学生主动地“发现”数学定理,从而加深对定理的理解。