·流行病学调查·广东省流动人口麻风病流行病学分析及

防治对策

郑道城, 黎明, 孙希凤, 王晓华, 陈永锋

(广东省皮肤性病防治中心,广东 广州 510500)

[摘要] 目的:探讨广东省流动人口麻风病流行特点,为制订防治策略提供参考依据。方法:回顾性分

析广东省1990~2006年流动人口麻风病发病的流行病学及临床特征。结果:广东省1990~2006年共

新发现流动人口麻风病172例,与同期全省户籍人口新发现麻风病总数的比值为1∶15,且呈逐年上升

趋势,发现地区从经济发达的珠三角地区扩展到非发达地区。流动人口麻风病逐渐成为地区的输入性

传染源。结论:应出台相关的防治管理规定,加强流动人口麻风病例的监测发现、治疗管理工作,以更

好地控制麻风病传播。

[关键词] 流动人口; 麻风病; 流行病学; 对策

[中图分类号] R755.01 [文献标识码] A [文章编号] 1674-8468(2010)02-0152-03

E p i d e m i o l o g i c a l A n a l y s i s a n dD i s c u s s i o no f S t r a t e g i e s R e g a r d i n gP r e v e n t i o no f L e p r o s yi n

Mi g r a t i n g P o p u l a t i o ni n G u a n g d o n g P r o v i n c e

Z H E N GD a o-c h e n g,L I M i n g,S U NX i-f e n g,W A N GX i a o-h u a,C H E NY o n g-f e n g

(G u a n g d o n g P r o v i n c eC e n t r ef o rS k i nD i s e a s e s a n dS T I sC o n t r o l a n d P r e v e n t i o n,G u a n g z h o u

510500,C h i n a)

[A b s t r a c t] O b j e c t i v e:T oa n a l y z et h ee p i d e m i o l o g i c a l c h a r a c t e r s o f m i g r a t i n gp o p u l a t i o ni n

G u a n g d o n g p r o v i n c e,a n dt op r o v i d e ar e f e r e n c e f o r s t r a t e g i e s m a d e.Me t h o d s:E p i d e m i o l o g i c a l

a n d c l i n i c a l f e a t u r e s i n n e wr e p o r t e dc a s e s i nm i g r a t i n g p o p u l a t i o nf r o m1996t o2006i n G u a n g-

d o n g p r o v i n c

e w e r e r e t r o s p e c t i v e l y a n a l y z e d.R e s u l t s:At o t a l o f172l e p r o s y c a s e s i n t h e m i g r a t i n g

p o p u l a t i o n f r o m1996t o2006i n G u a n g d o n g p r o v i n c e w e r e d i s c o v e r e d.T h e r a t i o o f n e wc a s e s b e-

t w e e n m i g r a t i n g p o p u l a t i o n a n d t h e h o u s e h o l d r e g i s t r a t i o na t t h e s a m e t i m e w a s1t o15,w i t h a n

u p w a r d t r e n d y e a r b y y e a r.T h e d i s t r i c t w h e r e c a s e s w e r e d i s c o v e r e d e x t e n d e d f r o mt h e P e a r l R i v e r

D e l t a,t h e e c o n o m i c a l l y d e v e l o p e d t o t h e u n d e v e l o p e d a r e a.L e p r o s y c a s e s i n m i g r a t i n g p o p u l a t i o n

b e

c a m e a n i m p o r t o r i g i no f i n f e c t i o n.C o n c l u s i o n:P r e v e n t i o n a n dt r e a t m e n t s t r a t e g i e s s h o u l

d b e

m a d e t o f a c i l i t a t e t h e d e t e c t i o n,t r e a t m e n t a n d m a n a g e m e n t o f t h e n e wl e p r o s y c a s e s i n m i g r a t i n g

p o p u l a t i o n i n o r d e r t o b e t t e r c o n t r o l e p i d e m i c s o f l e p r o s y.

[K e y Wo r d s] M i g r a t i n g p o p u l a t i o n; L e p r o s y; E p i d e m i o l o g y; C o u n t e r m e a s u r e s

从1990年广东省深圳市发现首例流动人口麻风病以来,广东流动人口麻风病的发病相对处于较低的水平且在局部地区。但近年来,广东省流动人口麻风病发现率有明显上升趋势,发现地区也在增多。为进一步了解我省流动人口麻风病的流行特点,以便制订相关的防治措施,现将我省1990~2006年流动人口麻风流行状况分析报告如下:1 材料与方法

1.1 资料来源 全省各市县麻风病防治统计报表、麻风病监测登记卡。

1.2 诊断标准 麻风病诊断按《麻风病防治手册》[1]。

1.3 统计指标与方法 流动人口麻风病指该病人不是发现地的户籍人口,但已在发现地工作、生活、学习等居住半年以上。

152J D i a g n T h e r D e r m a V e n e r e o l,A p r i l2010.V o l.17,N o.2

2 结果

2.1 流行状况

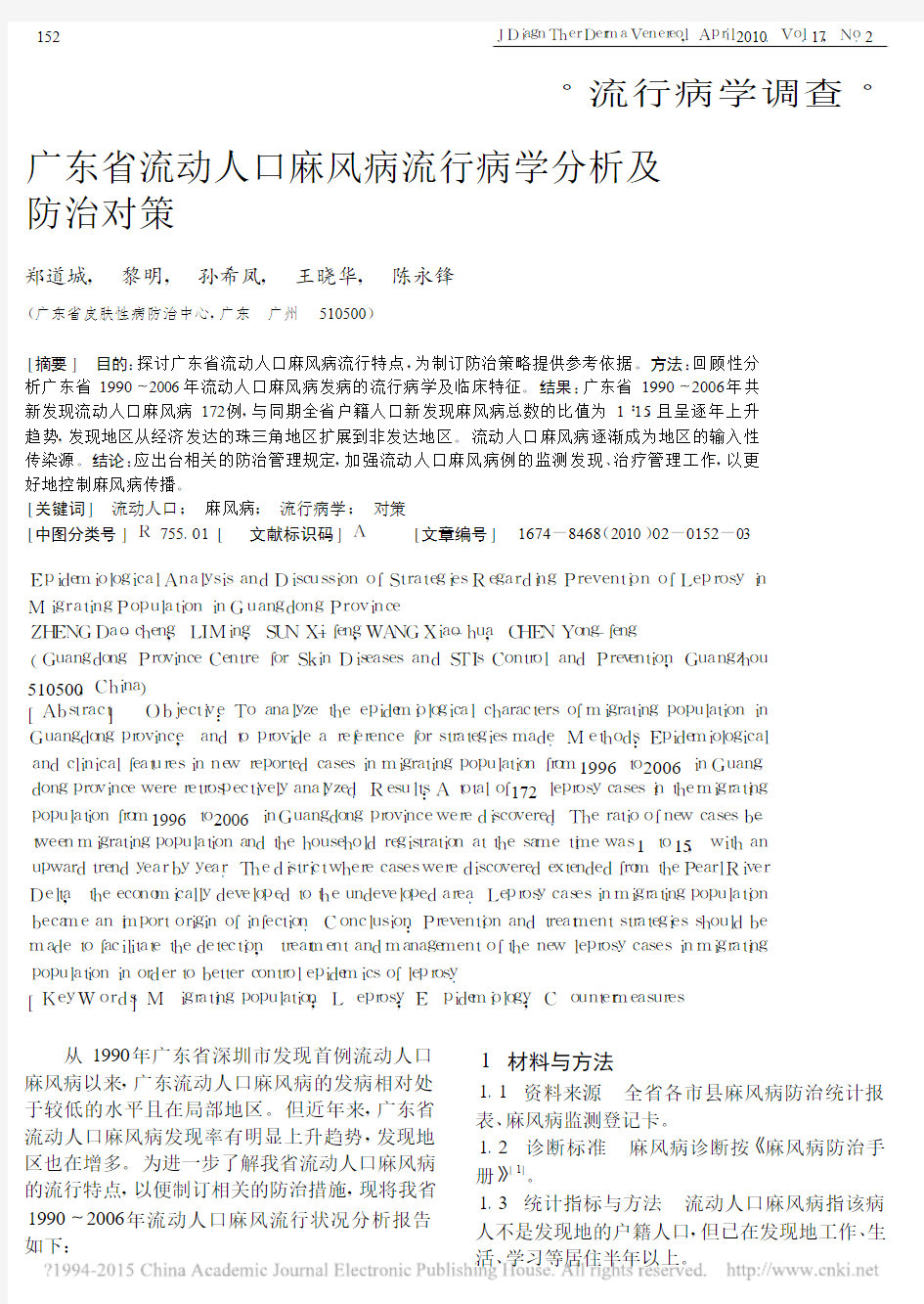

1990~2006年全省共新发现流动人口麻风病172例,与同期全省户籍人口新发现麻风病总数比值为1∶15。其中1990~1999年27例,与同期全省户籍人口新发现麻风病总数比为1∶68,此后,流动人口麻风病发病呈上升趋势,至2006年35例,与全省新发现户籍人口麻风病总数比值为1∶3。详见表1。

表1 广东省1990~2006年流动人口麻风病发现情况 例年份流动人口新病人数户籍人口新病人数比值1990~199********∶68 200011961∶8.7

2001161171∶7.3

2002141041∶7.4

200324991∶4.1

2004141111∶7.9

2005311111∶3.6

2006351051∶3.0合计17225751∶15

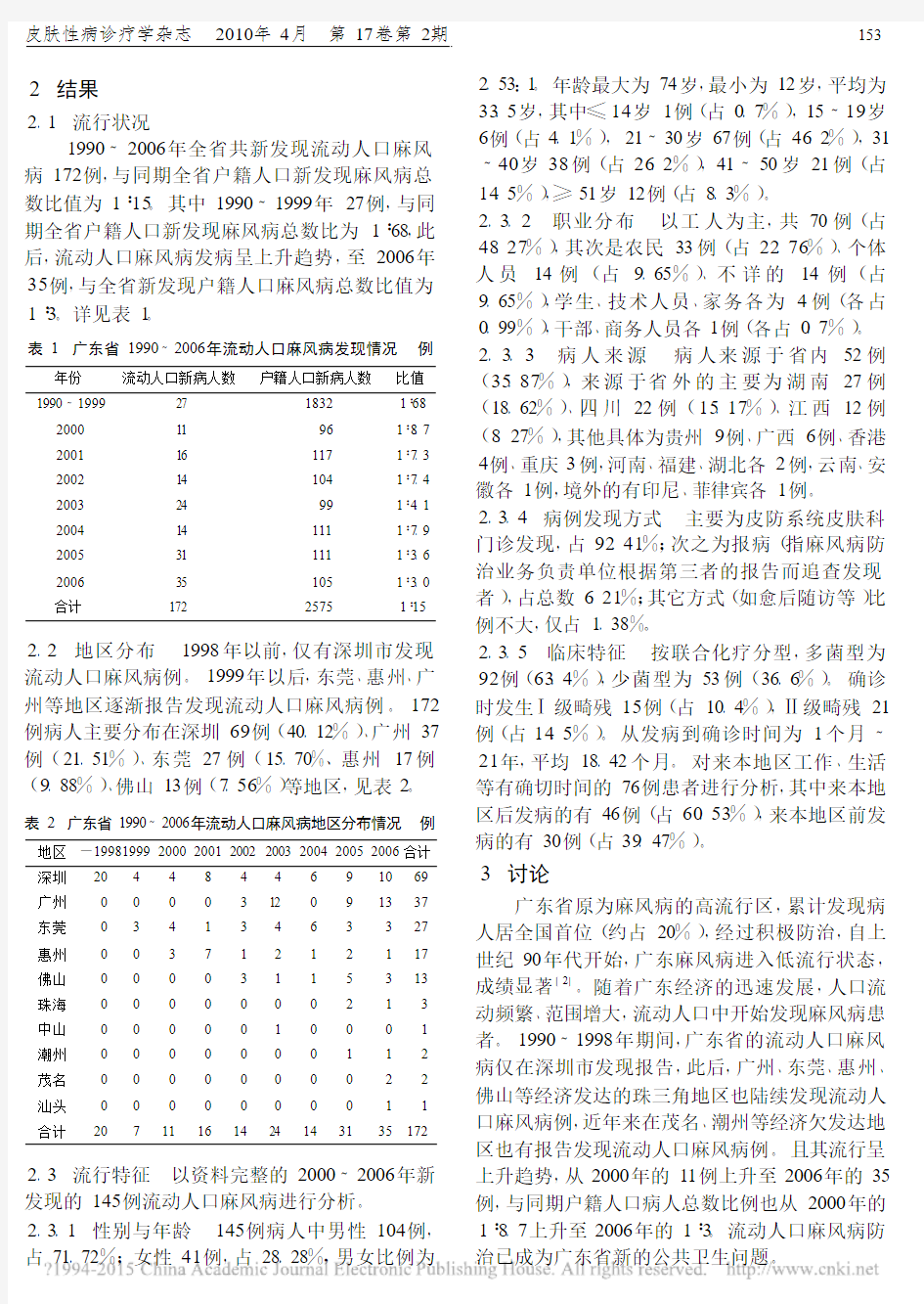

2.2 地区分布 1998年以前,仅有深圳市发现流动人口麻风病例。1999年以后,东莞、惠州、广州等地区逐渐报告发现流动人口麻风病例。172例病人主要分布在深圳69例(40.12%)、广州37例(21.51%)、东莞27例(15.70%、惠州17例(9.88%)、佛山13例(7.56%)等地区,见表2。

表2 广东省1990~2006年流动人口麻风病地区分布情况 例地区-199819992000200120022003200420052006合计深圳2044844691069广州0000312091337东莞03413463327惠州00371212117佛山00003115313珠海0000000213中山0000010001潮州0000000112茂名0000000022汕头0000000011合计20711161424143135172

2.3 流行特征 以资料完整的2000~2006年新发现的145例流动人口麻风病进行分析。

2.3.1 性别与年龄 145例病人中男性104例,占71.72%;女性41例,占28.28%,男女比例为2.53:1。年龄最大为74岁,最小为12岁,平均为33.5岁,其中≤14岁1例(占0.7%),15~19岁6例(占4.1%),21~30岁67例(占46.2%),31~40岁38例(占26.2%),41~50岁21例(占14.5%),≥51岁12例(占8.3%)。

2.3.2 职业分布 以工人为主,共70例(占48.27%),其次是农民33例(占22.76%)、个体人员14例(占9.65%)、不详的14例(占9.65%),学生、技术人员、家务各为4例(各占0.99%),干部、商务人员各1例(各占0.7%)。

2.3.3 病人来源 病人来源于省内52例(35.87%),来源于省外的主要为湖南27例(18.62%)、四川22例(15.17%)、江西12例(8.27%),其他具体为贵州9例、广西6例、香港4例、重庆3例,河南、福建、湖北各2例,云南、安徽各1例,境外的有印尼、菲律宾各1例。

2.3.4 病例发现方式 主要为皮防系统皮肤科门诊发现,占92.41%;次之为报病(指麻风病防治业务负责单位根据第三者的报告而追查发现者),占总数6.21%;其它方式(如愈后随访等)比例不大,仅占1.38%。

2.3.5 临床特征 按联合化疗分型,多菌型为92例(63.4%),少菌型为53例(36.6%)。确诊时发生Ⅰ级畸残15例(占10.4%),Ⅱ级畸残21例(占14.5%)。从发病到确诊时间为1个月~21年,平均18.42个月。对来本地区工作、生活等有确切时间的76例患者进行分析,其中来本地区后发病的有46例(占60.53%),来本地区前发病的有30例(占39.47%)。

3 讨论

广东省原为麻风病的高流行区,累计发现病人居全国首位(约占20%),经过积极防治,自上世纪90年代开始,广东麻风病进入低流行状态,成绩显著[2]。随着广东经济的迅速发展,人口流动频繁、范围增大,流动人口中开始发现麻风病患者。1990~1998年期间,广东省的流动人口麻风病仅在深圳市发现报告,此后,广州、东莞、惠州、佛山等经济发达的珠三角地区也陆续发现流动人口麻风病例,近年来在茂名、潮州等经济欠发达地区也有报告发现流动人口麻风病例。且其流行呈上升趋势,从2000年的11例上升至2006年的35例,与同期户籍人口病人总数比例也从2000年的1∶8.7上升至2006年的1∶3。流动人口麻风病防治已成为广东省新的公共卫生问题。

153

皮肤性病诊疗学杂志 2010年4月 第17卷第2期

麻风病是由麻风菌引起的慢性传染病,传染源是未经治疗的病人,绝大数人对麻风菌具有特异性免疫力[1]。从本组资料分析,明确来本地区前发病的占39.47%,来本地区后发病的占60.53%。由于麻风病的潜伏期较长(通常2~5年),加上发现地区处于麻风低流行状态,病人来源地又是目前国内麻风病较高流行的省份(四处、贵州、湖南等),可以肯定病人来本地区前已感染麻风菌者有相当高的比例,大大超过已确定的39.47%。这使该地区乃至全省获得了麻风病输入性传染源,而大量流动人口的涌入也给流动人口麻风病人的发现、管治和监测带来了很大的困难[3],加大了麻风病防治工作的难度。

广东省流动人口麻风病人主要以务工为主,流动性较大,专业机构对其进行监测发现有一定的技术难度,致早期发现率相对较低、畸残率较高。当前,麻风病防治的关键措施是早发现、早治疗,而大部分病人是皮肤科门诊被动发现,仍然有一定比例的隐匿病人未被发现。因此,专业机构需加大主动发现病人的力度,增强宣传教育力度,提高病人的主动就医率,加强各级医疗机构皮肤科医生麻风病防治知识的培训,充分利用我省各级的社区医疗网络[4],作为发现流动人口麻风病的哨点,来提高我省流动人口麻风病的发现率。同时,低流行状态下将麻风病监测系统与其他疾病监测系统有机结合起来,是低流行状态下建设麻风病防治网络的基本原则,实现麻风病防治与综合卫生服务一体化,做到一网多用,既有利于提高投入效益比,又能促进麻风病人心理、社会康复[5]。

综上所述,加强流动人口麻风病的防治工作是巩固广东省麻风病防治成果的关键措施之一。虽然,广东省皮防中心在2006年下发的《广东省麻风病监测方案》中已明确各级专业机构对流动人口麻风病的防治监测工作,但这只是业务部门的技术措施。因此,建议省一级卫生主管部门能尽快出台流动人口麻风病的管理办法,从政策层面上支持专业机构进一步开展流动人口麻风病防治工作,更好地控制麻风病传播。

[参考文献]

[1] 陈贤义,李文忠,陈家琨.麻风病防治手册[M].北京:

科学出版社,2002.

[2] 刁鑑兴,郑道城,赵子山,等.广东省1991年~2000年

麻风病例发现情况分析[J].岭南皮肤性病科杂志,

2002,9(3):169-171.

[3] 孔祥胜,周衍华,马涛.麻风病基本消灭后防治调查工

作与难点分析[J].中国农村卫生事业管理杂志,

2001,21(5):31-32.

[4] 刘晖,黄俊新,莫衍石,等.深圳市麻风病防治卫生资

源现状调查和分析[J].中国初级卫生保健,2008:4

(22):38-40.

[5] B y a m u n g uD C,O g b e i w i O I.I n t e g r a t i n g l e p r o s yc o n t r o l i n t o

g e n e r a l h e a l t hs e r v i c ei naw a r s i t u a t i o n:t h el e v e l a f t e r5

y e a r s i n e a s t e r n C o n g o[J].L e p r R e v,2003,74(1):68-78.

[收稿日期] 2010-02-10

女性性工作者S T D/A I D S相关认知及

危险行为的调查分析

罗玉香, 欧阳烈, 梅册芳, 贺红桃, 谢盈盈

(韶关市皮肤病医院,广东 韶关 512026)

[摘要] 目的:了解韶关地区低档娱乐场所女性性工作者对S T D/A I D S及相关知识的知晓情况。方

法:利用广东省统一定制的问卷调查表对娱乐场所的女性性工作者进行问卷调查并分析。结果:被调

查的465名女性性工作者中66.5%为初中文化,58.3%未婚,对S T D/A I D S相关知识知晓率普遍低下,

安全套正确使用率低,自觉不适时到正规医院就医者仅占36.77%。结论:低档娱乐场所中女性性工作

者对性病病征、危害性及正确预防艾滋病的知识知晓率低,安全套使用正确率不高,自觉不适时绝大多

数不能规范求医,是S T D/A I D S传播的极高危人群,加强对此类人群的干预势在必行。

[关键词] 女性性工作者; 娱乐场所; 问卷; 安全套

[中图分类号] R759 [文献标识码] A [文章编号] 1674-8468(2010)02-0154-03

154J D i a g n T h e r D e r m a V e n e r e o l,A p r i l2010.V o l.17,N o.2

·流行病学调查·广东省流动人口麻风病流行病学分析及 防治对策 郑道城, 黎明, 孙希凤, 王晓华, 陈永锋 (广东省皮肤性病防治中心,广东 广州 510500) [摘要] 目的:探讨广东省流动人口麻风病流行特点,为制订防治策略提供参考依据。方法:回顾性分 析广东省1990~2006年流动人口麻风病发病的流行病学及临床特征。结果:广东省1990~2006年共 新发现流动人口麻风病172例,与同期全省户籍人口新发现麻风病总数的比值为1∶15,且呈逐年上升 趋势,发现地区从经济发达的珠三角地区扩展到非发达地区。流动人口麻风病逐渐成为地区的输入性 传染源。结论:应出台相关的防治管理规定,加强流动人口麻风病例的监测发现、治疗管理工作,以更 好地控制麻风病传播。 [关键词] 流动人口; 麻风病; 流行病学; 对策 [中图分类号] R755.01 [文献标识码] A [文章编号] 1674-8468(2010)02-0152-03 E p i d e m i o l o g i c a l A n a l y s i s a n dD i s c u s s i o no f S t r a t e g i e s R e g a r d i n gP r e v e n t i o no f L e p r o s yi n Mi g r a t i n g P o p u l a t i o ni n G u a n g d o n g P r o v i n c e Z H E N GD a o-c h e n g,L I M i n g,S U NX i-f e n g,W A N GX i a o-h u a,C H E NY o n g-f e n g (G u a n g d o n g P r o v i n c eC e n t r ef o rS k i nD i s e a s e s a n dS T I sC o n t r o l a n d P r e v e n t i o n,G u a n g z h o u 510500,C h i n a) [A b s t r a c t] O b j e c t i v e:T oa n a l y z et h ee p i d e m i o l o g i c a l c h a r a c t e r s o f m i g r a t i n gp o p u l a t i o ni n G u a n g d o n g p r o v i n c e,a n dt op r o v i d e ar e f e r e n c e f o r s t r a t e g i e s m a d e.Me t h o d s:E p i d e m i o l o g i c a l a n d c l i n i c a l f e a t u r e s i n n e wr e p o r t e dc a s e s i nm i g r a t i n g p o p u l a t i o nf r o m1996t o2006i n G u a n g- d o n g p r o v i n c e w e r e r e t r o s p e c t i v e l y a n a l y z e d.R e s u l t s:At o t a l o f172l e p r o s y c a s e s i n t h e m i g r a t i n g p o p u l a t i o n f r o m1996t o2006i n G u a n g d o n g p r o v i n c e w e r e d i s c o v e r e d.T h e r a t i o o f n e wc a s e s b e- t w e e n m i g r a t i n g p o p u l a t i o n a n d t h e h o u s e h o l d r e g i s t r a t i o na t t h e s a m e t i m e w a s1t o15,w i t h a n u p w a r d t r e n d y e a r b y y e a r.T h e d i s t r i c t w h e r e c a s e s w e r e d i s c o v e r e d e x t e n d e d f r o mt h e P e a r l R i v e r D e l t a,t h e e c o n o m i c a l l y d e v e l o p e d t o t h e u n d e v e l o p e d a r e a.L e p r o s y c a s e s i n m i g r a t i n g p o p u l a t i o n b e c a m e a n i m p o r t o r i g i no f i n f e c t i o n.C o n c l u s i o n:P r e v e n t i o n a n dt r e a t m e n t s t r a t e g i e s s h o u l d b e m a d e t o f a c i l i t a t e t h e d e t e c t i o n,t r e a t m e n t a n d m a n a g e m e n t o f t h e n e wl e p r o s y c a s e s i n m i g r a t i n g p o p u l a t i o n i n o r d e r t o b e t t e r c o n t r o l e p i d e m i c s o f l e p r o s y. [K e y Wo r d s] M i g r a t i n g p o p u l a t i o n; L e p r o s y; E p i d e m i o l o g y; C o u n t e r m e a s u r e s 从1990年广东省深圳市发现首例流动人口麻风病以来,广东流动人口麻风病的发病相对处于较低的水平且在局部地区。但近年来,广东省流动人口麻风病发现率有明显上升趋势,发现地区也在增多。为进一步了解我省流动人口麻风病的流行特点,以便制订相关的防治措施,现将我省1990~2006年流动人口麻风流行状况分析报告如下:1 材料与方法 1.1 资料来源 全省各市县麻风病防治统计报表、麻风病监测登记卡。 1.2 诊断标准 麻风病诊断按《麻风病防治手册》[1]。 1.3 统计指标与方法 流动人口麻风病指该病人不是发现地的户籍人口,但已在发现地工作、生活、学习等居住半年以上。 152J D i a g n T h e r D e r m a V e n e r e o l,A p r i l2010.V o l.17,N o.2

?地方经济? 广东外来工的现状及对广东经济发展的影响Ξ 李 欣(中共广东省委党校副教授,广东 广州 510053) 刘 华(暨南大学社科部副教授,广东 广州 510632) [内容提要]作为全国最大的劳动力吸纳地,广东吸引了全国跨省流动劳动力的三分之一以上。他们已 经成为了广东经济建设的重要力量,是广东经济发展、社会稳定的重要因素,也是广东能否率先实现现代化的重要因素。改善外来工就业的环境,完善对外来务工人员的管理,是广东各级政府必须重视的重要问题之一。 [关 键 词]流动人口;外来工;转移;广东;现代化 [中图分类号]F127165 [文献标识码]A [文章编号]1000-6249(2004)08-0061-03 中共十六大指出:“农村富余劳动力向非农产业 和领域转移,是工业化和现代化的必然趋势。”因此必须引导“农村劳动力合理有序流动”。在2004年2 月8日发布的《中共中央、国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见》中,把“改善农民进城就业环 境,增加外出务工收入”作为促进农民增加收入的重要政策意见之一。明确指出“进城就业的农民工已经 成为产业工人的重要组成部分”。 广东是全国最大的劳动力吸纳地,吸引了全国跨 省流动劳动力的三分之一以上。不可否认,这些数量巨大的流动人口,已经成为了广东经济建设的重要力 量,是广东经济发展、社会稳定的重要因素,也是广东能否率先实现现代化的重要因素。因此,改善外来 工就业的环境,完善对外来务工人员的管理,是广东各级政府必须重视的重要问题之一。 一、广东外来工的现状 据第五次人口普查统计,广东省共有跨县区流动 人口2105万人,跨省流动人口1506万人。跨省流动人口占全国跨省流动人口4242万人的3515%。与1990年第四次人口普查时广东省跨县区流动人口393万人,跨省流动人口为126万人比较,十年来广东省 跨县区流动人口增加了414倍,其中跨省流动人口增加了1010倍。流动人口平均以每年超过100万人的速度递增,并且这种增幅呈一种递增的态势。据估计到2003年底,广东省全部流动人口已超过2800万人。这些流动人口,具有如下特征: 11流动人口绝大多数来自农村。在全部跨县区流动人口中,来自农村户口的人数占全部跨县区流动人口的85184%。这是改革开放以来农村富余劳动力向非农产业转移的结果,是社会经济发展的必然趋势。改革开放前,我国农业劳动力占全部劳动力70%以上,农业劳动力隐性失业严重。改革开放以来,广东由于特殊的地缘因素,大量的外资(包括港资)通过香港大量涌入广东,不仅促进了当地农业人口向非农业人口、农村人口向城市人口、农民向产业工人的转化,而且吸引了内地其他省份的大量富余劳动力向广东转移,这其中绝大多数是所谓的“农民工”。自1990年第四次人口普查到2000年第五次人口普查的10年间,中国的总人口增长了11166%,而与此同时,广东的总人口却增长了3715%,数倍于全国的平均增长率,其主要原因不是由于人口的自然增长,而是由于人口的迁移流动。 21流动人口绝大多数为劳动适龄人口,以来粤务工为主要目的。将广东流动人口与全国总人口的年龄分布作一比较,可以看出二者具有明显差异。流动人口以轻壮年为主,其中15-44岁年龄段的占88177%。他们来广东的主要目的就是来打工。据统计,目前在粤流动就业人员总数达1800万人之多,其中纳入各级劳动保障部门登记管理的外来工约800万人。 广东流动人口与全国总人口年龄比较 单位:万人,%总数0-14岁15-29岁30-44岁45-59岁60 岁 及以上 全国1242611222845217631520166317701451951915612997179 比率1002219025137251571517110146 流动 人口2105 14112910513601125081817711930124 比率1006113641602411731671144 资料来源:根据《中国统计年鉴(2002)》、《广东统计年鉴(2003)》公布的全国第五次人口普查资料整理。 31流动人口文化教育素质相对偏低,绝大多数只能从事于非技术性的劳动密集产业。比较流动人口与广东省总人口受教育程度,可以看出,6岁以上流动人口中,初中和初中以下教育程度的达79159%。考虑到流动人口绝大多数为劳动适龄人口,0-14岁年龄段的仅占6113%,可知15岁以上流动人口中,初中及初中以下教育程度的将超过70%。流动人口中,大专以上教育程度的比例也明显低于全省总人口中相应比例,其中,研究生学历的比例只有全省总人口中该比例的一半,考虑到全省总人口中已经包括了流动人口和未成年人,如果只比较流动人口与广东户籍人口中的劳动适龄人口,则这一比例将更为悬殊。由于流动人口文化素质偏低,所以绝大多数只能从事技术含量低的劳动密集型职业,这些职业技术要求低,收入低,劳动强度大,有的甚至危险程度高,大 Ξ本文为湖南省人民政府办公厅委托调查课题:《湖南在广东务工人员情况调查》之子项目。

麻风病防治知识竞赛 复习题库

麻风病防治知识竞赛试题 乡镇:工作单位:姓名:成绩: 一、是非题(每题1分) 1、麻风畸残多属不可逆性损害。 ______________________________________________(√) 2、未经治疗的多菌型麻风是麻风的主要传染源。 ________________________________(√) 3、研究表明,麻风可以通过空气飞沫传播。 ____________________________________(√) 4、新发麻风患者麻风杆菌检测结果一定是阳性。 ________________________________(╳) 5、被麻风菌污染的土壤、水源或昆虫能够造成麻风病的传染。 ______________________(√) 6、绝大多数感染者对麻风菌具有正常的免疫力,即使感染了麻风杆菌也不会发病。____(√) 7、发生急性或无痛性神经炎应及时给与抗生素治疗。 ____________________________(╳) 8、一个家庭有两个及以上麻风病患者,说明麻风具有遗传性。 ____________________(╳) 9、复杂性溃疡病史较长,常反复发作。 __________________________________________(√) 10、麻风所致的残疾可以在后期经手术予以纠正而完全康复 _________________________(╳) 11、麻风反应分为Ⅰ型反应、Ⅱ型反应和混合型反应。 _____________________________(√) 12、虹膜睫状体炎是麻风Ⅱ型反应症状之一,如处置不当或任其发展,可导致失明。___(√)

麻风病调查报告 篇一:关于麻风病的调查报告 关于麻风病康复村与麻风病康复者生存现状的调查报告——走出理解误区让社会接纳他们摘要 麻风病是麻风杆菌入侵导致的一种慢性疾病,表现为出现各种斑点,易导致溃疡和人体畸形,可传染,但很不明显,可预防,可治愈。到达他们的居所,可以看到环境的恶劣;通过和他们的交谈,可以了解到他们不只在身体上有病痛折磨他们,而且还被家人和朋友歧视抛弃,身心受损。难道我们不该关心他们这些弱势群体吗?调查报告,短短几个问题,可以反映社会对他们的态度,人们大多是不肯接近他们的,在对大学生调查中有42%不知道麻风病,大学生如此,社会上呢?我相信也不会有多好的吧!社会不帮他们,他们又如何走出黑暗,人们该动起来啦!为社会的和谐!! 前言 本作品希望通过调查研究能让更多的人了解这个似乎已经被忽视的群体,让社会更加关注和关心他们,让麻风病康复者明白他们并没有被社会抛弃,还是有很多的人在关心他们这样一个弱势群体,我们采用走访、个别交谈,查阅资料等多种调查方法,深入到麻风病康复村中进行调研,以对话的方式去了解麻风病康复者的生活现状,以麻风病康复者真实的生活经历,表达最真实的的心声,再以这论文的形式,

向社会展现麻风病患者的现在生存问题,希望社会能更关心他们! 关键词:麻风病康复村康复者认识误区社会接纳冷漠痛苦关心光明 一、麻风病的概述 1、麻疯病(麻风病)是由麻风杆菌引起的一种慢性接触性传染病。由麻风杆菌入侵人体造成的,其主要症状表现在皮肤出现癣样皮疹、红斑、白斑或突出的一颗一颗的结节;和一般的皮肤病不同,感觉上不痛不痒,但一段时间后,病灶部位会出现麻木、干燥、不出汗的症状;如果生在长毛发的部位,其毛发也会脱落。同时,由于麻风杆菌喜欢在人体外周神经中生存,对神经干和神经枝造成破坏,易导致多处发生溃疡致使人体畸残。 麻风病的流行历史悠久,分布 长期以来,麻风病给流行区的人民 了深重的灾难。儿童最容易患这种 染这种病后要过2---7年才会发 附图:由麻风病造成的足部的 麻风病人经过治疗能完全康复。在 上许多地方,麻风病不能被治愈的 主是没钱或缺乏药物。 2、临床表现:广泛。带来病,感病。毁损。世界原因 由于患者对麻风杆菌感染的细胞免疫力不同,病变组织乃有不同的组织反应。一般分为结核样型麻风、界线类偏结核样型麻风、中间界线类麻风、界线类偏瘤型麻风、瘤

简答题 1.临床流行病学的基本特征包括:(1)临床流行病学的定位在临床医学,是以临床医学为主体的多学科合作,应用流行病学的群体观和定量化的观点,不断创新临床研究方法学和促进本学科的发展,从而不断地创新研究并提供新成果供临床应用。(2)临床流行病学的研究对象是以源于医院的个体病例为基础,并扩大到相应的患病群体,或者是从某一疾病患者的整群中去随机抽样以获得具有群体代表性的研究对象。(3)临床流行病学的精华还在于强调在临床医学研究中,应用科学的方法学,强化科研设计,排除各种偏倚、混杂因素的影响,确保研究结果的真实性和可靠性。 2.简述选题、立题的基本原则基本原则包括:(1)、需要性,选择疾病负担重大的疾病进行研究;(2)、科学性,研究问题要明确具体,选择足够的研究对象,抉择合理的研究设计方案,干预措施和诊断方法要安全、有效。(3)、创新性,研究课题的选择,要有自主创新性,有新的见解和特色。(4)、可行性,具备一定仪器设备和实验条件,有执行研究课题的配套人才,研究对象能接受与依从。(5)效能和公正性,有限的资源应投入到最大多数需要解决的健康和有效防治疾病的研究项目中。 3.简述文献检索的基本步骤? 1.文献检索的基本步骤包括(1)、分解检索课题,明确检索要求;(2)、选择检索工具,确定检索方法;(3)、选择检索途径,制定检索策略;(4)、检索并获取原始文献;(5)、文献检索过程与结果的严格评价等。 4.为什么要评价临床研究证据?证据来源复杂,证据质量良莠不齐,研究证据必须结合病人的具体情况。 5.进行文献综述的目的?四个方面:科学研究工作的需要、反映学科新动态、继续教育的需要、临床医疗和管理决策的需要。 6.在临床医学研究中,设置对照组的目的是什么?在临床医学研究中,除了干预措施(处理因素)的作用以外,还有很多因素可能影响研究对象的临床结局。如①不能预知的结局②霍桑效应③安慰剂效应④向均数回归现象及⑤潜在未知因素的影响等。因此,在临床研究中设立对照的主要目的是消除非处理因素的干扰,鉴别试验性与非试验性效应,减少或消除实验误差,保证研究结果的真实、可靠。 7.简述个体随机抽样的主要方法。个体随机抽样主要方法有:①入选个体的随机抽样法,当合格对象多,而需要的样本量又有限时,可以从合格的研究对象中做个体随机抽样。通常用随机数字表等做单纯随机抽样。②入选病例的随机抽样法,在回顾性研究中,常利用医院病历或病例登记册选择病例,如所研究病种的病例数量较多,而需求的样本量又有限时,也可采用单纯随机或系统随机抽样的方法,从中抽取所需的样本数。③分层随机抽样法,如在样本量不大的研究课题中,组间疾病分型、病情不同可影响研究结果,为了保证组间的可比性,可按病情轻、中、重进行分层后,再随机抽样。另外,在多个医院协作研究中,由于医院级别不同,收治病人的病情与病程可能参差不齐,为保证所抽取的样本能反映该种疾病的临床特征和全貌,也可按上述特征分层后再随机抽取样本。

麻风病的防治现状及展望 麻风病的防治现状及展望 中华皮肤科杂志1998年第6期第31卷述评 作者:李文忠江澄陈祥生叶干运 单位:210042 南京,中国医学科学院中国协和医科大学皮肤病研究所 麻风病在我国流行已有2000多年历史,长期以来被视为可致畸残和难以治愈的疾病。近50年来,尤其近20年来由于政府的重视、关怀以及科学的进步,该病已成为可防可治的疾病,社会印象已有所改善。80年代初我国政府提出了力争在本世纪末实现基本消灭麻风病的奋斗目标。1991年5月第44次世界卫生大会(WHA)通过了全球在2000年消除麻风病公共卫生问题的决议,我国政府也作出了承诺。现根据有关资料,就国内外麻风病防治现状及展望概述如下。 一、世界麻风流行概况 (一)全球麻风防治目标:1991年第44次WHA决议,全球在本世纪末消除麻风病的公共卫生问题,其指标为患病率<1/万。 (二)世界麻风患病率变化:1997年世界卫生组织(WHO)估计全球约有115万麻风患者,估计患病率为2/万。其中888340例是登记接受治疗的病例,登记患病率为1.7/万。近10年来全球麻风登记病例数已减少82%。然而目前在全球60个国家或地区麻风仍然是一公共卫生问题(患病率在1/万以上),其中16个主要麻风流行国家的登记病例数占全球麻风的90%,而其中5个国家(印度、巴西、印尼、缅甸、尼日利亚)占世界麻风登记病例数的80%。这16个麻风流行最严重国家至少有下列特点之一:患病率>1/万;或登记病例数>5000;或新发现病例数>2000。 (三)世界麻风发现率变化:1996年全球发现病例数约为566 000例,发现率为9.8/10万。据统计麻风流行最严重的28个国家1996年发现病例数为544 639例,占全球发现病例的96%,其中15.6%为<15岁的儿童,31%为多菌型病例,5.4%伴有Ⅱ级畸残。这些国家近12年来患病率有大幅度下降,自1985年的20.2/万下降至1996年的3.5/万,但发现率仍无明显改变。有些国家病例发现数增加,往往与病例发现工作的加强和麻防工作地理覆盖面扩大有关,并不是麻风发病率的改变。尽管各WHO地区之间及同一地区不同国家之间麻风形势有所不同,但近12年来全球发现麻风趋势是稳定的。 (四)联合化疗(MDT)覆盖率:全球几乎所有登记治疗的麻风病例目前均在用MDT治疗。1996年约有140万病例接受MDT治疗,55万例以上的病例被治愈,治愈率为75%~95%。至1997年全球累计MDT治愈病例数为850万例,报告MDT覆盖率为97.1%。 二、中国麻风防治概况 (一)中国麻风防治历程:分两阶段。 1.控制传染阶段(1949~1981年):贯彻政府“预防为主”的方针及“积极治疗、控制传染”的原则,提出“边调查、边隔离、边治疗”的步骤和做法。在卫生部的领导下,各级政府及卫生主管部门制定政策、培训人员、建立防治机构、调查发现患者、及时给予氨苯砜治疗。因此该阶段又称氨苯砜单疗阶段。 2.基本消灭阶段(1982~2000年):国家卫生部于1981年提出力争全国在本世纪末实现基本消灭麻风病的奋斗目标,于1982年制定和1988年修订了基本消灭麻风病的防治规划和标准。基本消灭的指标是以县(市)为单位,患病率≤0.01‰,近5年平均年发病率(或发现率)≤0.5/10万;至2000年全国有95%以上的县(市)达到上述指标,其它县(市)达到控制指标(患病率≤0.05‰)。主要防治措施为:1早期发现患者;2实施MDT;3建立麻风疫情监测系统,回顾性收集以往的个案资料及1990年以后监测资料和登记病例的资料。1991年我国政府承诺了第44次WHA在2000年消除麻风公共卫生问题的决议,其指标为患病率<1/万。 (二)中国麻风防治现状: 1.1949年~1996年全国累计发现麻风患者471 254例,其中<15岁儿童23 884例(5.07%),畸残率20.9%~58.8%;累计病例数>10 000例的有13个省(市、区);5 000~10 000例的有3个省(市、区);1 000~5 000例的有7个省(市、区);<1 000例的有4个省(市、区)。 2.全国患病率以60年代最高,为0.21‰~0.24‰,70年代中期开始逐年下降。至1996年底全国尚有现症病

编号:

广州市来穗人员服务管理局广州市公安局监制

填表说明: 一、本表填表对象为居住在广州市辖内的来穗流动人口,每人对应填写1张登记表。此表用于来穗流动人口办理居住登记和首次申领《广东省居住证》。 二、来穗流动人口属首次来本市登记,请详实填写本表所有项目。 三、对于选择类项目,在对应项目前打“√”,并只能单项选择。 四、使用蓝色或黑色钢笔(签字笔)填写表格。 五、张贴来穗流动人口近期小一寸免冠照片。 六、“居住处所类型”是指现居住地房屋的类型,其中“亲友房屋”是指来穗流动人口借(居)住亲戚、朋友家中的民宅; 七、“屋主(代理人)”是指房屋所属屋主,或屋主委托的代理人,或房屋所属单位。 八、“现居住地址”栏中,“街(镇)”是指居住地所属的行政街道或镇;“街(路巷)”是指详细街路巷名称;“门(楼)牌号”是指派出所编订钉挂的门牌号码;“详址(房号)”是指继门(楼)牌之后的详细地址。 例1:东风东路仁厚里89号大院五栋之一606房的填写方法为:街(路巷):东风东路仁厚里;门(楼)牌号:89号大院五栋之一;详址(房号):606房。 例2:萧岗花园南街34号306房的填写方法为:街路巷:萧岗花园南街;门(楼)牌号:34号;详址(房号):306房。 九、“出租屋编号”是指出租屋管理服务中心为方便开展管理服务工作,按一定规则编排的出租屋管理序号,来穗流动人口不需填写。 十、“联系电话”是指联系的固定电话、移动电话等号码,电话号码之间用逗号分隔。 十一、“是否承租人”,租住出租屋的填写。承租人是指与房屋出租人(屋主/代理人)签订房屋租赁合同的代表人。 十二、已婚人士必须填写“配偶姓名”、“配偶公民身份号码”项目。 十三、有职业的人员必须填写“劳动情况”中“职业”、“单位联系电话”和“服务处所”栏目,如无职业,则只需在“职业”项填写“无业”。 十四、“0-1周岁子女情况”,是指来穗流动人口1年内出生的子女情况,无论是否随行均需填写。 十五、“随行15周岁以下来穗流动人口情况”,是指年龄0-15周岁(含15周岁)的随行人员,由同行中关系最直接的1名成年人填写。超过2名随行人员的,其资料在“备注”栏或表格空白处填写。

麻风病防治知识 1、什么是麻风病? 麻风病在我国流行已有两千多年的历史了,它是由麻风分枝杆菌引起的一种古老的慢性传染病,主要侵犯包括皮肤和周围神经等部位。这个病最大的特点就是,得到早期治疗的病人可以没有任何畸残,完全可以像正常人一样工作、生活和参加社交活动。若患者得不到及时治疗可以导致严重的畸残,倍受社会歧视。 大家之所以对麻风病感到比较恐惧,主要就是因为它可以引起畸残。因此早期发现和治疗麻风病人,就可能减少畸残的发生。 2、麻风病是如何传播的? 还没有接受过治疗的麻风病人是目前麻风病唯一的已经被确定的的传染源。至于这个病如何传播,其具体传播途径仍未完全明了。目前认为它的传播途径主要有两种:(1)呼吸道传播,病人通过上呼吸道可排出大量麻风菌,通过飞沫传播。(2)与麻风患者直接接触。一般来说,接触越密切,被感染的可能性就越大。那么感染麻风菌就一定会得病吗?这就是我要向大家介绍的的第三个问题。 3、感染麻风杆菌后一定会发病吗? 感染麻风菌是否发病取决于机体对麻风菌的免疫力。绝大多数(99%以上)人群对麻风杆菌具有自然免疫力,机体能将有效的杀灭体内的麻风菌而不发病。只有极少数对麻风杆菌没有免疫力的人在感染后,麻风菌在体内逐渐繁殖,从而出现症状,成为病人。 4、麻风病的表现有哪些? 由于麻风菌的繁殖速度很慢,从感染麻风菌到麻风病发病大约需要2-5年的时间,出现症状后病情的进展也很缓慢,而且没有明显的痒、痛等主观症状,因此这些早期症状往往引不起患者的注意,患者即使注意到了自己的早期症状,由于缺乏痒、痛等症状,也可能得不到患者的足够的重视,没有及时去就诊。有相当一部分患者丧失了最佳的治疗时机。 麻风病主要表现包括各种各样的的皮肤和神经症状。其皮肤表现跟许多皮肤病类似,因此很容易被误诊。皮肤损害主要有与皮肤平齐或略高起的斑疹、也可出现大小不等的疙瘩等。皮疹的颜色可以比皮肤颜色浅,也可能是红色、暗红色或棕褐色。皮损大小不一,有的很小,有的可以占据整个肢体或躯干。随着病情的发展,患者的面部、上下肢和耳垂等部位的皮肤变厚,呈现潮红颜色,表面光亮,部分病人面部整天发红,就像刚喝了酒的醉酒面容。晚期面部的皮肤更加肥厚,还可出现许多皮肤色,或更深颜色的疙瘩,形成“狮面”样的外观。皮肤损害往往不痛、不痒;有的皮损因不出汗出现皮肤干燥、粗糙。 除了皮肤损害外,病人可以同时伴有一些神经的损害,患者可以出现整个上、下肢的疼痛。神经受损的具体表现可以出现肢体或皮损的麻木感,疼痛觉、轻触觉以及温度觉迟钝或丧失,因此出现感觉不到针刺疼痛,或容易发生没有疼痛烫伤的情况。有的患者还出现手、足的运动乏力,逐渐演变为爪形手、腕下垂、拖拉脚, 到晚期可出现指/趾变短、手掌足底发生无痛性溃疡等畸残。面部可以出现嘴唇及耳垂肥厚、口眼歪斜、眼睑不能完全闭合、鼻梁塌陷等现象。少数病人也可能表现为只有神经损害,而没有皮肤症状。 麻风病对人类的主要危害来自神经的损伤引起的畸残。畸残的发生不但使患者因生产劳动能力下降,减少或丧失了收入来源,降低了患者的生活质量;同时也加重了患者所受社会歧视的程度。 5、麻风病(人)真的那么可怕吗? 畸残的形成及害怕被传染是人们恐怖和歧视麻风病人的主要原因。其实,麻风病(人)并没有我们想象的那么可怕,也远没有艾滋病和结核病等疾病对人类的危害大。这主要是因

附件1 广东省流动人口居住登记申报表 受理单位:受理人:受理日期:年月日 居住情况 居住处所类型 □出租屋□单位宿舍□亲友房屋□自购房屋□工地工棚□学校 □旅馆业□其他 居住地址 区(县级市):街(镇): 派出所:居(村)委会: 街(路巷):门(楼)牌号: 详址(房号): 屋主(代理人) 姓名 屋主公民身份号码□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 屋主联系电话 申报人基本情况 姓名性别□男□女身高cm 相 片出生日期年月日民族 户口所在地类型 □城镇□农 村 联系电 话 文化程度 □小学□初中□高中(中专、中技)□大专 □本科□研究生□其他 公民身份号码□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 户籍地址 省(直辖市)市县(市、区)乡镇(街道)详细地址: 城乡分类:□城镇□乡村 是否承租人□是□否来本市日期年月日 婚姻状况□已婚□未婚□离异□丧偶□其他 配偶姓名配偶公民身份号码 政治面貌 □群众□中共党员□共青团员□民 主党派 宗教信仰 居住方式□单身居住□家庭居住□合伙居住□集体居住(单位宿舍)□其他居住事由 □务工□录(聘)用□投资经商□务农□服务□就读 □随迁学龄前子女□治病疗养□投靠亲属□探亲访友□其他 就业情况 职业单位联系电话服务处所单位地址 就读情况 学校学校类型 □小学□中学 □中高等职业学校□普通高等学校入学日期全日制□是□否 随行15周岁及以下流动人口情况人数 姓名性别与填表人关系公民身份号码或出生日期 □男□女□子女□亲友 □男□女□子女□亲友 代办情况□是□否 代办人姓名代办人联系电话 代办人公民身 份号码 核对并签名:审核人:填表日期:20 年月 编号: - 1 -

麻风病防治核心知识及相关问答 一、麻风病是一种慢性传染病,主要通过飞沫的呼吸道吸入和长期密切的皮肤接触传播。绝大多数人对麻风病具有免疫力,发病率低。 问题1:麻风病是如何传染的? 答:麻风病是由麻风杆菌引起的一种慢性传染病,主要侵犯皮肤、周围神经、上呼吸道黏膜和眼睛等组织,通过皮肤密切接触或呼吸道飞沫传播。麻风病的传染源主要是未经治疗的多菌型麻风病患者。95%以上的人对麻风杆菌有正常抵抗力,即使感染了麻风杆菌,发病的比例也很低。 二、麻风病可防、可治、不可怕。 问题2:怎样预防麻风病? 答:密切接触活动性麻风病患者时戴口罩、接触后洗手、注意个人卫生、加强营养、提高机体抵抗力等可以减少患麻风病的危险。 三、麻风病早期症状是浅色或红色皮肤斑片,常伴感觉丧失。 问题3:麻风病的主要表现有哪些? 答:麻风病的临床表现多种多样,早期主要是皮肤上出现不痛不痒的浅色或红色斑片,如不能早期发现和治疗,病期长时皮肤多伴有感觉减退或丧失,病情逐渐发展后可以出现兔眼、歪嘴、爪形手、垂足、足底溃疡等畸残。 四、怀疑患麻风病,应当尽早到专业机构就诊。 问题4怀疑麻风病,应该去哪里就诊? 答:如果怀疑自已得了麻风病,应该主动去皮肤病防治院(所、站)等麻风病

防治机构检查治疗,或与当地疾病预防控制中心联系咨询。 五、早诊早治可避免畸残,规范治疗可完全治愈。 问题5:麻风病如何治疗? 答:目前,麻风病的治疗主要采用世界卫生组织推荐的利福平(RFP)、氨苯矾(DDS),氯法齐明(B663)等药物进行联合化疗。门诊治疗半年或1年即可完成疗程,效果良好。早期及时治疗可以避免各种麻风病残疾的发生。 问题6:麻风病的危害有哪些? 答:麻风病的危害包括:一是麻风病致病、致畸造成患者部分或全部劳动力丧失,对人民群众身体健康造成危害。二是由于社会对麻风病的不了解,对麻风病人产生歧视和偏见,对个人、家庭和社会带来负面影响。三是麻风病流行和造成残疾,增加社会负担及对卫生资源的消耗。

中国流动人口的规模、分布和结构特征 人口的流动也是一种重要的人口地理现象,它和人口迁移的区别在于它不改变户籍登记地,因此可以把流动人口定义为在本地居住3日以上,不具有本地常住户口的暂住人口和常住人口,以及在旅途中周转的人口。 关于流动人口的总量,很难进行精确的统计。由于在现代社会中,越出“本地”的人口流动基本上全都要使用交通工具,而人口流动量比人口迁移量总要大出许多倍,所以一个地区的客运总量大致可用来反映其人口流动的规模。 新中国成立以后,除60年代曾出现下降和停滞外,全国客运总量一直是迅速上升的。据此推算,1950~1988年间全国人均每年流动次数增长了18.5倍,全年人均旅行距离也延长了11.6倍,表明人口的流动性显著增大了(见表69)。近两三年来,全国客流量有所减小,1990年人均旅行距离比1988年缩短了11%;究其原因,主要有二:①治理整顿抑制了经济过热;②客运价格在稳定多年后首次大幅提高,从而抑制了一部分非必要性人口流动。 中国人口的流动性虽比过去显著增大,但与一些外国相比,差距仍很大:人均旅行里程在80年代中期仅为日本的1/20,不及美国的1/30。事实上,不仅中国的乡村人口,即使是城市人口,也有很大一部分人终生很少离开常住地外出流动,他们的活动范围就是住家周围几公里为半径的狭小圈子,这从一个侧面说明中国人口分布的相对凝固化。 人口的流动性主要取决于经济水平,应该说它在某种意义上是生活走向现代化的一个标志,而经济部门和地域结构的改善,也必然要在人口流动上有所反映。1989年,辽宁省人均旅行1043.9公里,西藏仅139.2公里,二者相差6倍以上;同年浙江省人均流动7.3次,安徽省仅2.6次,都反映出经济水平的差距。但流动人口的分布还与政治和交通地理位置有密切关系,一些水陆空交通枢纽,如北京、南京、沈阳、武汉、上海、广州等,本身就是特大城市兼政治、经济、文化中心,又有庞大的中转客流,成为具有全国意义的流动人口聚会焦点。如1989年南京市市区铁路、公路和水运的客运量分别达到1119万人、1539万人和2519万人,合计达5177万人,相当于市区人口每人流动21次。而广大农村经济水平低,有的地理位置也很偏僻,外来人员少,流动人口就少得多。其中中国东部各县1年人均流动约数次,如辽宁省岫岩县1987年为5.49次,安徽

名词解释 1.临床流行病学是在临床医学的领域内,引入了现代流行病学及统计学等有关理论,创新了临床科研的严格设计、测量和评价的临床科研方法学,用宏观的群体观点及相关的定量化指标,从患者的个体诊治并扩大到相应特定患病群体的研究,探讨疾病的病因、诊断、治疗和预后的整体性规律,力求排除或防止偏倚因素的干扰,确保研究结果的真实性,使获得的研究结论有充分的科学依据,并对防病治病的循证实践能有重要实用价值。 2.循证医学是临床医生在对病人的诊治决策中要谨慎、确切和明智地应用最近最佳的证据,并且必须与自己的临床专业知识相结合,同时要充分权衡这种决策对病人的利弊关系,要以病人的利益第一。当然这种决策的付诸执行,还必备五个前提:(1)、要有高素质的临床医生;(2)、要有最佳的研究证据(成果);(3)、要懂些临床流行病学的基本知识与方法学;(4)、要把病人的利益放在医疗决策的首位;(5)、要有良好的医疗环境。 3.疾病负担(burden of disease)是指疾病(或伤害)、早死对患者、家庭、社会和国家所造成的任何健康和/或经济、资源方面的的损失或压力与产生的生物、心理和社会的危害程度,以及所带来的对疾病结局如死亡、失能和康复等的后果和影响。疾病负担不仅包括对患病个体疾病不同转归、寿命和健康程度造成损失,同时还对家庭和社会造成压力。 4.国际疾病分类(international classification of diseases ICD)是按照既定的统一标准将疾病、损伤和死因纳入相应的一定类目的一种系统分类。ICD 可用于对记载在多种类型的健康和生命纪录上的疾病和其他健康问题进行分类。ICD的目的是允许对不同国家或地区及在不同时间收集到的死亡和疾病数据进行系统的记录、分析、解释和比较。易于对数据进行储存、检索和分析,并可提供相应的其他健康状况信息。它适用于对各人群组一般健康状况的分析、对疾病发病和患病的监测以及与其他变量有关的健康问题。 5.国家级课题涉及对国家重大疾病的防治范畴,如每五个年度的重大疾病防治研究的攻关项目,国家自然科学基金招标项目等。研究者按照国家的招标立题的项目要求,有针对性地提出研究课题的申请书,经专家评审通过,并报经政府主管部门批准后,则正式立题进行研究 6.灰色文献是指由各级政府部门、学术机构、商业与其他机构生产的,不以赢利为目的的印刷品和电子产品。形式多种多样,可以是各种报告(进展报告、技术报告、统计报告、市场研究报告),也可以是论文,讨论进展,技术说明与标准,非赢利性的译文,著作,技术与商业文件,非赢利性的官方文件等等。但这些文献信息未经过严格评价,缺乏可信度,所以称为灰色文献。 7.检索策略是指根据检索目的和范围,合理选用主题词和副主题词,并与逻辑运算符(如逻辑和“AND”,逻辑或“OR”,逻辑非“NOT”)、位置运算符(如WITH,NEAR,IN)、范围运算符(如“=”,“>”,“<”等)、截词符(如“*”)以及通配符(如“?”)等组成的搭配组合。检索策略有助于在短时间内实现查新查全、最大程度检索出与研究问题高度相关的文献或信息。 8. 二次研究证据(Secondary studies)即根据原始论著进行综合分析、加工提炼而成,包括:Meta-分析、系统评价、综述、评论、述评、实践指南、决策分析和经济学分析等。9.有同行评审的杂志上发表的文章均经过了严格的评审过程,尽可能筛除有严重缺陷的文章,提高了发表文章的质量。一般来说,同行评审人员都不是编辑部成员,常常为某一领域和研究方法学上的专家。同行评审的目的是为了筛除设计不合理、不重要或难以解释、有缺陷的文章,以提高文章设计和统计分析方法的质量。 10. 叙述性文献综述(narrative review):为传统的文献综述,是由作者根据特定的目的和需要或兴趣,收集有关的文献资料,采用定性分析的方法,对论文中阐述的研究目的、方法、结果、结论和观点等进行分析和评价,用自己的观点和判断,将一系列相关文献,经过综合归纳、条理化,综合成文。

2012级临床流行病学 治疗性研究文献评价 姓名:孙博 学号: S12146 专业:泌尿外 导师:董隽

一、研究目的与选题 1.研究目的:该试验目的明确,探索盐酸坦索罗辛缓释胶囊联合非那雄胺治疗良性前列腺增生症的疗效。 2.文献依据:该试验选题依据有相关文献支持,包括:《中国泌尿外科疾病诊断治疗指南》、《哈乐治疗103例良性前列腺增生的临床对照研究》、《长时间应用非那雄胺对老年大鼠前列腺组织的影响》等。 3.创新性:该实验创新性欠佳,理由:盐酸坦索罗辛属于α受体阻滞剂,非那雄胺属于5-α还原酶抑制剂,这两类药物对良性前列腺增生症的治疗效果在单独应用及联合用药方面均在多年前已经获 得《中国泌尿外科疾病诊断治疗指南》(2006年出版)的确认。 4.临床意义:该实验临床意义有限,理由:两种药物在临床已使用多年,盐酸坦索罗辛缓释胶囊(安斯泰来产约2000年在我国上市),非那雄胺(默沙东产约1994年在我国),作为两种治疗良性前列腺增生的常见药物,多年来国内外关于其临床疗效的相关文献发表很多,而该文献在2011年发表,故临床意义有限。 二、设计方案 该试验属于治疗性研究,采用随机对照试验方案,但设计缺陷较多,具体如下: 1.随机化:该文仅提到“随机分为治疗组、对照组”但未提及具体随机化方法,这样难以判断其随机化分组是否正确、充分。 2.对照:该文设立了安慰剂对照组,含患者47例,实验组和对照组的病例均为该医院2007年4月一2009年3月的94例良性前列

腺增生门诊患者。对照组有一定可比性,但文中仅提及“2组患者年龄、症状、最大尿流率、前列腺体积、残余尿量等无显著性(P>0.05),具有可比性”,未提及均衡性检验的具体方法及数据,组间差别不确定。 3.盲法:本研究未采用盲法,无法有效避免受试者或研究者的主观偏见和测量性偏倚。 三、研究对象 1.诊断标准:该文仅提及“所有病例诊断符合标准1”,未详细阐述诊断标准。经查阅文中参考文献1《中国泌尿外科疾病诊断治疗指南》,良性前列腺增生症的诊断标准为:以下尿路症状为主诉就诊的50岁以上男性患者,首先应该考虑BPH的可能,至少应行下列检查:①病史及I-PSS、QOL评分;②体格检查(直肠指诊);③尿常规;④血清PSA;⑤超声检查(包括残余尿量测定);⑥尿流率。 2.纳入标准:该文仅提及“所有病例入组前均查尿常规、血肝肾功能、血清前列腺特异性抗原(PSA)的测定和直肠指诊。”结合诊断标准,该文中患者入组前未提及病史、I-PSS评分、QOL评分、尿流率、超声检查,同时考虑到前列腺增生症是一种症状性疾病,诊断的主观性较大,该文的纳入标准不够明确。 3.排除标准:该文提及“剔除标准:(1)伴有严重肝、肾功能不全者;(2)由感染、前列腺癌、尿道狭窄、膀胱低张力、神经源性紊乱等所致下尿路梗阻者;(3)治疗前2周内使用其他治疗前列腺增生药。”并没有考虑到年龄因素、精神症状(主观精神因素对该病症

麻风病培训考试试卷及答案 单位:贵州省六枝特区龙场乡卫生院 姓名:廖明洪 B1.麻风病是由麻风分枝杆菌侵犯皮肤、( )与( )的慢性传染病 A. 血液,外周神经 B. 粘膜,外周神经 C. 血液,中枢神经 D. 粘膜,中枢神经 B2.关于麻风病传播途径的描述正确的是: A. 麻风菌经破损皮肤、鼻粘膜的飞沫传播。长期密切接触可感染,但深层的流行病学问题尚未解决。 B. 麻风菌经破损皮肤、鼻粘膜的飞沫传播。长期密切接触可感染, 目前对其深层的流行病学问题已初步解决。 C. 麻风菌经血液、鼻粘膜的飞沫传播。长期密切接触可感染,但 深层的流行病学问题尚未解决。 D. 麻风菌经血液、鼻粘膜的飞沫传播。长期密切接触可感染,目 前对其深层的流行病学问题已初步解决。 C3麻风病是我国《传染病防治法》规定管理的()传染病之一。 A. 甲类 B. 乙类 C. 丙类 D. 丁类 C 4.下面关于麻风菌的生物学特征描述,不正确的一项是() A. 最古老的胞内致病菌 B. 生长世代周期长达13天,潜伏期长 C. 基因组中有大量假基因和基因衰退,体外培养成功 D. 无成功的疫苗。防治仅依靠早发现、早诊断与早治疗 D5. 以下关于麻风菌的临床表现描述中不正确的一项是() A.除纯神经炎麻风病外,一般均有皮损,但不具备其他皮肤病的特点 B.皮损或受累神经支配区,有明确的浅感觉减退或丧失,或闭汗 C.明确的外周神经肿大 D.皮肤各组织中均找到抗酸菌(AFB),均有立毛肌和毛囊炎症反应 E6. 关于麻风菌的临床检查项目中,不包括以下哪项

A.皮肤损害的检查 B.浅感觉功能的检查 C.周围神经检查 D.运动功能的检查 E.内脏器官的检查 D 7.WHO-MDT分类法将麻风病的类型分为少菌型(PB) 与多菌型(MB),下面关于二者之前区分描述错误的是 A. 少菌型(PB)皮肤损害的数目≤5块;多菌型(MB)皮肤损害的数目≥6块 B. 少菌型(PB)神经损伤的数目≤1条;多菌型(MB)神经损伤的数目≥2条 C. 少菌型(PB)皮肤涂片查菌所有部位均阴性;多菌型(MB)皮肤涂片查菌任一部位阳性 D. 少菌型(PB)疗程为6个月;多菌型(MB)疗程为12个月 D 8.下面关于瘤型(LL)、结核样型(TT)型麻风病的各自临床特征描述,不正确的是 A. 瘤型(LL)麻风病损伤部位(形态和种类)表现为斑疹\结节和弥漫性浸润;结核样型(TT) 损伤部位(形态和种类)表现为浅色斑\红斑。 B. 瘤型(LL) 麻风病损伤部位表现为数目大量且分布广泛;结核样型(TT)型麻风病损伤部位表现为单个或数个 C.瘤型(LL) 麻风病麻风菌素试验为阴性; 结核样型(TT)型麻风病麻风菌素试验强阳性 D. 瘤型(LL)麻风病损伤部位表面光滑且边界清楚;结核样型(TT)型麻风病损伤部位表面干燥边界模糊。 D9.1982年WHO推荐以联合化疗(MDT)为主要措施综合防治麻风病,实施MDT的30年中,全球患病人数和我国患病人数比例分别下降了 A. 98.4%、95.9% B. 95.9%、98.4% C. 95.4%、98.9% D. 98.9%、95.4% A10.1990~2011年间北京市确诊的麻风患者中 A.79%为传染性强的多菌型麻风 B.89%为传染性强的多菌型麻风 C.79%为传染性弱的少菌型麻风 D.89%为传染性弱的少菌型麻风