核准日期:2012年1月5日

吸入用乙酰半胱氨酸溶液说明书

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

【药品名称】

通用名:吸入用乙酰半胱氨酸溶液

商品名:富露施

英文名:Acetylcysteine Solution for Inhalation

英文商品名:FLUIMUCIL

汉语拼音:Xiruyong Yixian Banguang ansuan Rongye

【成份】

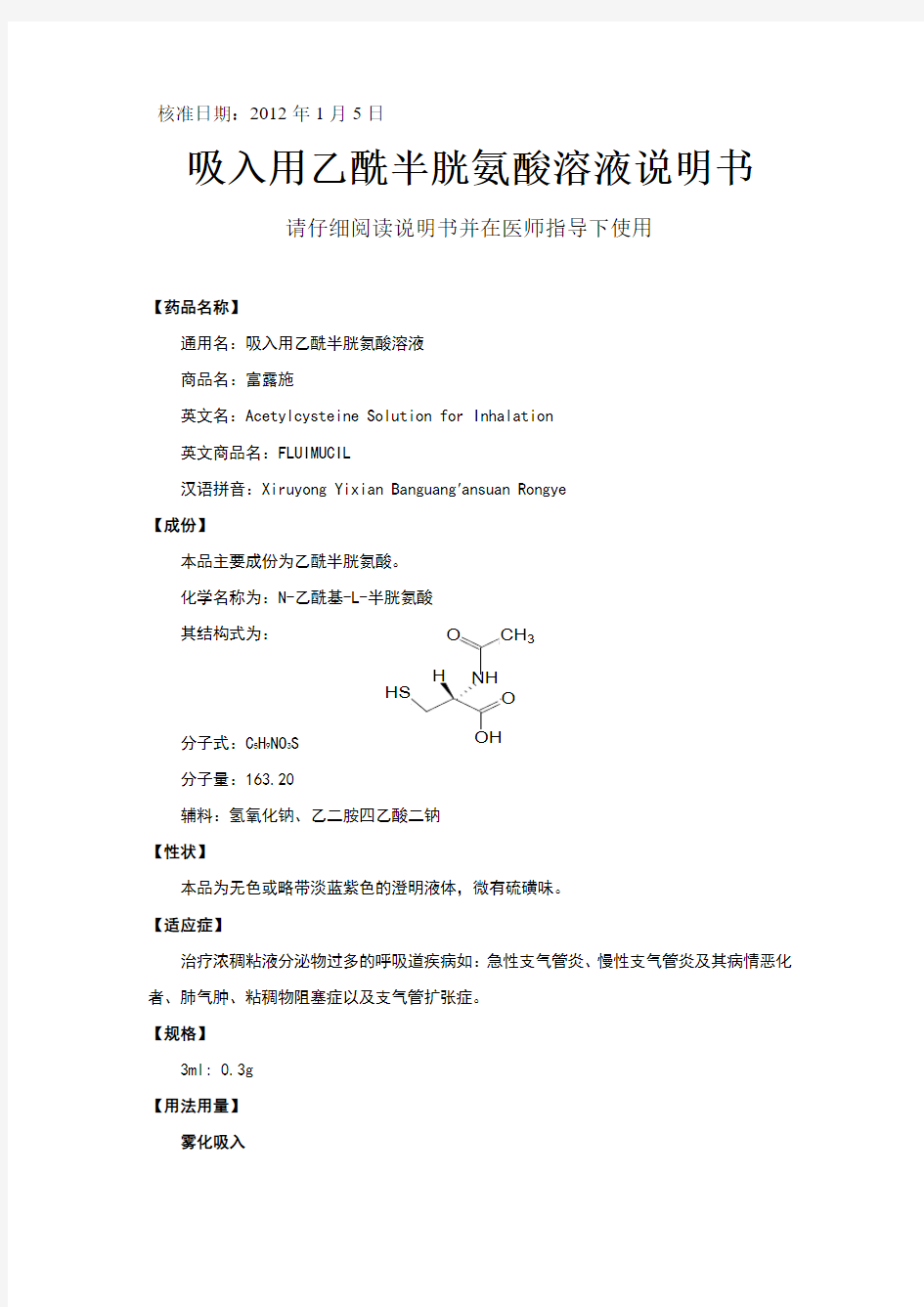

本品主要成份为乙酰半胱氨酸。

化学名称为:N-乙酰基-L-半胱氨酸

其结构式为:

分子式:C 5H 9NO 3S

分子量:163.20

辅料:氢氧化钠、乙二胺四乙酸二钠

【性状】

本品为无色或略带淡蓝紫色的澄明液体,微有硫磺味。

【适应症】

治疗浓稠粘液分泌物过多的呼吸道疾病如:急性支气管炎、慢性支气管炎及其病情恶化者、肺气肿、粘稠物阻塞症以及支气管扩张症。

【规格】

3ml: 0.3g

【用法用量】

雾化吸入 O CH 3NH

每次1安瓿(3ml),每天1 ~ 2次,持续5 ~ 10天,由于本品有良好的安全性,医师可根据病人的临床反应和治疗效果对用药的相关剂量和次数进行调整。不必区别成人和儿童的使用剂量。

【不良反应】

全身用药时偶然出现过敏反应,如荨麻疹和罕见的支气管痉挛。喷雾药液对鼻咽和胃肠道有刺激,可出现鼻液溢、胃肠道刺激,如:口腔炎、恶心和呕吐的情况。

在非常罕见的病例中已经报告,一些严重皮肤反应,如Stevens-Johnson综合症和Lyell 氏综合症等,其发生与乙酰半胱氨酸的给药有时间关系。在大多数病例中,能够发现至少一种更有可能涉及触发所报告皮肤粘膜综合症的共-可疑药物。正因如此,如果皮肤或粘膜发生任何新变化,应立即就医,并且立即停止使用乙酰半胱氨酸。

一些研究证实,乙酰半胱氨酸给药后可出现血小板聚集降低的现象。尚未确定其临床意义。

【禁忌】

乙酰半胱氨酸过敏者禁用。

【注意事项】

使用乙酰半胱氨酸,特别是开始用喷雾剂方式治疗时可液化支气管内的分泌物,并刺激分泌物量增加。如果病人不能适当排痰,应做体位引流或通过支气管内吸痰方式将分泌物排出,以避免分泌物潴留阻塞气道。患有支气管哮喘的病人在治疗期间应密切观察病情,如有支气管痉挛发生应立即终止治疗。

安瓿开启后应立即使用,开启安瓿的药液应放置在冰箱内,并在24小时内使用。对于先前开启安瓿的药液不得给病人使用。

开启安瓿时虽可闻到硫磺味,但不影响产品质量。用于或放入喷雾器中贮存,药液呈粉红色但不影响本品的疗效和安全性。

由于本品与橡胶、铁、铜等发生反应,所以本品做喷雾吸入治疗时应采用塑胶和玻璃制喷雾器。药物在使用后应清洗喷雾器。

胃溃疡或有胃溃疡病史的患者,尤其是当与其他对胃粘膜有刺激作用的药物合用时,慎用本品。

本品每支含43mg(1.9 mmol)钠,限钠饮食的患者应慎用本品。

本品应保存在小儿不易接触处。

本品应在有效期内使用。

【孕妇及哺乳期妇女用药】

妊娠期和哺乳期妇女只有在非常必要时,在医生指导下才可使用。

【儿童用药】

见【用法用量】项。

【老年用药】

无特殊注意事项。

【药物相互作用】

本品可与支气管扩张剂和血管收缩剂等药物合用。如果本品与支气管扩张剂或其它药物混合时,应立即使用,不能存放。当局部使用乙酰半胱氨酸和抗生素时,由于乙酰半胱氨酸和某些抗生素有不相容现象,在这种情况下应用本品应与抗生素分开使用。

本品与硝酸甘油合用会导致明显的低血压并增强颞动脉扩张。如果必须使用本品与硝酸甘油合用,应监控患者是否有低血压现象,这可能是严重的低血压,并警告头痛的可能性。

本品与镇咳药不应同时服用,因为镇咳药对咳嗽反射的抑制作用可能会导致支气管分泌物的积聚。

【药物过量】

病人接受全身大剂量用药时未观察到中毒症状和体征,局部大剂量用药可使粘液脓性分泌物大量液化,特别是对于不能自行咳嗽、咳痰的病人,需要用吸痰器将痰液吸出。

【药理毒理】

药理作用:乙酰半胱氨酸分子结构中的巯基基团使粘蛋白分子复合物间的双硫键断裂,降低痰液粘度,使痰容易咳出。

毒理研究:乙酰半胱氨酸毒性极低。大鼠口服乙酰半胱氨酸的LD50高于10 g/kg。口服1g/kg/日达12周,大鼠表现很好的耐受性。犬口服300 mg/kg/日,持续1年后,未发现任何毒性反应。生殖毒性,观察大鼠和兔在妊娠期用大剂量乙酰半胱氨酸后对后代器官发育期无畸形影响。致突变研究,乙酰半胱氨酸无致突变作用。

【药代动力学】

乙酰半胱氨酸口服后迅速吸收,2 ~ 3小时达到血浆峰浓度,可持续24小时。给药后5小时检测原型药物在肺组织中的浓度证明存在高浓度的乙酰半胱氨酸。

【贮藏】

在室温下密闭保存。

【包装】安瓿瓶

【有效期】60个月

【执行标准】进口药品注册标准JX20020133

【进口药品注册证号】进口药品注册证号H20110405

【生产企业】

企业名称:Zambon S.p.A.

生产地址:Via Della Chimica,9,-36100-Vicenza-Italia 电话号码:0039 0444 968911

方案批准 注:在方案批准部分签字表明签字者同意方案中规定的检测项目检测方法和记录要求。在执行本方案的过程中可能会出现影响严格执行本方案的偏差,对较小的偏差将通过偏差报告的形式来解决,对于关键性偏差,如对方法的调整、对参数或接受标准的调整必须制定出增补方案并按照原方案批准程序得到批准才能进行。所有的偏差报告和增补方案必须在提交验证报告供批准时一同提交。

目录 1.概述 (3) 2.参考资料 (4) 3. 职责 (4) 4. 色谱系统及色谱条件 (4) 5. 器材与试剂 (5) 6. 验证试验 (5) 6.1系统适应性 (5) 6.2专属性 (6) 6.3耐用性 (7) 6.4定量限 (8) 6.5检测限 (8) 6.6线性与围 (8) 6.7准确度 (9) 6.8精密度 (11) 7.再验证周期 (12) 8.偏差及纠正措施 (13) 9.最终审核和批准 (13) 药品残留溶剂顶空分析方法草案 (14)

1.概述 1.1根据ICH对药品中残留溶剂含量的要求及盐酸噻氯匹定生产工艺,必须控制盐酸噻氯匹定生产工艺中使用到的溶剂乙醇、丁酮、甲苯、N,N-二甲基甲酰胺(DMF)的残留量。限度分别为:乙醇≤5000ppm、丁酮≤5000ppm、甲苯≤890ppm、DMF≤880ppm。 1.2分析方法草案见附件。 1.3本分析方法属于杂质定量分析,因此需要验证的项目有:系统适应性、专属性、线性、 准确度、检测限、定量限、精密度、耐用性,具体参数及接受标准要求见下表:

2.参考资料 ICH Q3C (R3), November 2005. ICH Q2 (R1), November 2005. <467> Residual Solvents, United States Pharmacopoeia 31, November 2007. <20424> Residual Solvents, European Pharmacopoeia 6.0, June 2007. 3. 职责 4.1色谱系统

指导原则编号: 【H】G P H7-1化学药物残留溶剂研究的技术指导原则 二OO五年三月

目 录 一、概述 (1) 二、基本内容 (2) (一)残留溶剂研究的基本原则 (2) 1、确定残留溶剂的研究对象 (2) 2、确定残留溶剂时需要考虑的问题 (2) 3、残留溶剂分类及研究原则 (4) (二)研究方法的建立及方法学验证 (6) 1、研究方法的建立 (6) 2、方法学验证 (8) (三)研究结果的分析及质量标准的制定 (9) 1、残留溶剂表示方法 (9) 2、质量标准制定的一般原则及阶段性要求 (10) (四)需要关注的几个问题 (12) 1、附录中无限度规定和未收载的有机溶剂 (12) 2、未知有机挥发物 (12) 3、多种有机溶剂综合影响 (13) 4、中间体的残留溶剂 (13) 5、制剂工艺对制剂残留溶剂的影响 (14) 6、辅料残留溶剂的研究及对制剂的影响 (14) 三、参考文献 (14) 四、附录 (16) 五、著者 (17)

化学药物残留溶剂研究的技术指导原则 一、概述 药物中的残留溶剂系指在原料药或辅料的生产中、以及在制剂制备过程中使用或产生而又未能完全去除的有机溶剂。根据国际化学品安全性纲要,以及美国环境保护机构、世界卫生组织等公布的研究结果,很多有机溶剂对环境、人体都有一定的危害,因此,为保障药物的质量和用药安全,以及保护环境,需要对残留溶剂进行研究和控制。 本指导原则是在参考人用药物注册技术要求国际协调会(International Conference on Harmonization of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use,ICH)颁布的残留溶剂研究指导原则,美国药典(the United States Pharmacopoeia,USP)、英国药典(British Pharmacopoeia, BP)、欧洲药典(European Pharmacopoeia,EP)、中国药典(Chinese Pharmacopoeia, ChP)相关内容的基础上,结合我国药物研发的特点,通过分析、研究残留溶剂问题与药物的安全性、有效性及质量可控性之间的内在关系而制定的。本指导原则总结了对残留溶剂问题的一般认识,旨在帮助药物研发者科学合理的进行残留溶剂方面的研究,也为药物评价者提供参考。 考虑到残留溶剂研究涉及的范围比较广泛,本指导原则主要对原料药的残留溶剂问题进行讨论,并以此为基础,探讨和总结药物研究过程中对残留溶剂问题的一般性原则。药物研发者可参考本指导原则对制剂和辅料的残留溶剂问题进行研究。

残留溶剂测定法

残留溶剂测定法 1 简述 药品中的残留溶剂系指在原料药或辅料的生产中,以及在制剂制备过程中使用过,但在工艺过程中未能完全去除的有机溶剂。药物中常见的残留溶剂及限度参照《中国药典》2015年版四部通则0861附表1的规定,除另有规定外,第一、第二、第三类溶剂的残留量应符合其规定;对其他溶剂,应根据生产工艺的特点,制订相应的限度,使其符合产品质量标准的要求。本法照气相色谱法(《中国药典》2015年版四部通则0521测定。 本测定方法适用于对各论项下未收载残留溶剂检测方法的品种中残留溶剂的检验,也可用于指导建立各论项下具体品种的残留溶剂检查方法。 2 仪器和用具 2.1 气相色谱仪,带FID检测器,顶空进样器。 2.2 计算机,安装工作站软件。 2.3 色谱柱 2.3.1 毛细管柱除另有规定外,极性相近的同类色谱柱之间可以互代使用。2.3.1.1 非极性色谱柱固定液为100%的二甲基聚硅氧烷的毛细管柱。 2.3.1.2 极性色谱柱固定液为聚乙二醇(PEG-20M)的毛细管柱。 2.3.1.3 中极性色谱柱固定液为(35%)二苯基-(65%)二甲基聚硅氧烷,(50%)二苯基-(50%)二甲基聚硅氧烷,(35%)二苯基-(65%)二甲基亚芳基聚硅氧烷,(14%)氰丙基苯基-(86%)二甲基聚硅氧烷,(6%)氰丙基苯基-(94%)二甲基聚硅氧烷的毛细管柱。 2.3.1.4 弱极性色谱柱固定液为(5%)苯基-(95%)甲基聚硅氧烷,(5%)二苯基-(95%)二甲基亚芳基硅氧烷共聚物的毛细管柱。 2.3.2 填充柱以直径为0.18~0.25mm的二乙烯苯-乙基乙烯苯型高分子多孔小球或其他适宜的填料作为固定相。 3 供试品溶液和对照品溶液的制备 3.1 供试品溶液的制备 3.1.1 顶空进样除另有规定外,精密称取供试品0.1~1g;通常以水为溶剂;对于非水溶性药物,可采用N,N-二甲基甲酰胺、二甲基亚砜或其他适宜溶剂;

原料药或制剂中有机溶剂的残留量一般要求控制在几个至几千个ppm之间,属于微量或痕量测定,与常量测定有着不同的特点。残留溶剂检查方法的选择对测定结果有着重要的影响,有时采用不同的方法测定同一个样品会得到截然不同的结果。 通过对最近一段申报资料的审评,经常发现在残留溶剂的检查方法尚不合理的情况下,若样品的色谱图中未出现溶剂峰,也未经其它系统验证,研究者就简单地作出样品无该溶剂残留的结论,进而不将其残留定入质量标准,药检所也不再进行复核。针对这种情况,从审评的角度出发,就如何评价残留溶剂检查方法的合理性谈自己的一些认识,与各位业内同仁交流。 有机残留溶剂检查一般采用气相色谱法,评价色谱系统的适用性和方法学验证资料遵循与液相色谱方法评价相同的原则,不再赘述。与液相方法不同的是,气相色谱有多种进样方式,残留溶剂检查常用直接进样法或顶空进样法。针对这两种进样方法不同的特点,评价方法合理性的要点应有所不同。对于直接进样法,应着重评价方法的灵敏度和重复性。目前已普遍用毛细管柱取代填充柱,因为毛细管柱的柱效高,其灵敏度也较填充柱大为提高。但由于毛细管柱直接进样的体积小,一般仅几微升,即使提高供试溶液的浓度,对于测定限量极低的溶剂(如:苯、四氯化碳、1,2-二氯乙烷等)及对FID检测器响应低的溶剂(如:含氯的溶剂),其检测限一般接近或高于限量,灵敏度难以满足测定的需要。测定此类溶剂最好采用顶空进样法,对含卤素的溶剂可改用电子捕获检测器(ECD)。进样量小也易造成进样重复性差,采用内标法较外标法的结果更为准确。 顶空进样法是将大量样品中的残留溶剂富集在顶空瓶上层的气体中,对绝大多数有机溶剂而言,灵敏度较直接进样法大为提高,但顶空进样系统中存在气液两相的平衡问题,对结果准确性的影响因素增多。评价方法是否合理,应着重关注以下三个方面:1)顶空条件:顶空瓶的平衡温度和时间是最重要的参数,根据溶解样品的溶剂和待测溶剂的不同性质,达到气液平衡所需的温度和时间可能不同,应有试验数据作为选择的依据,但在申报资料中一般都未提及。判断顶空条件是否适用,一般的规律是:顶空瓶的平衡温度应低于溶解样品所用溶剂的沸点10℃以下,能满足检测灵敏度即可;对于沸点过高的溶剂,如DMF、DMSO、聚乙二醇等,用顶空进样测定的灵敏度不如直接进样,不适宜采用顶空法;顶空瓶的平衡时间一般应为30至60分钟,才能保证气液两相达到稳态平衡。 2)供试品和对照品是否平行:由于供试品和对照品的液体部分状态不完全一致而造成的基质效应会直接影响到结果的准确性。采用标准加入法可以消除基质效应,但目前在国内的申报资料中较少见到,其原因可能是方法较为繁琐,且需要消耗大量的样品,对新药研发初期样品量较少的情况或一些贵重的药品不太适用。如果申报资料中提供了回收率数据,就容易判断基质效应的大小,但由于目前对此没有强制要求,大多数资料都未对回收率进行研究。因此在评价方法时,至少应要求对照品和供试品采用相同的溶剂溶解,且液体部分的体积应完全一致。 3)重复性:由于顶空进样法存在气液平衡和气体进样的问题,粗放度较大,中国药典2005年版的要求是:内标法连续五次进样的相对标准偏差小于5%,外标法的相对标准偏差小于10%;欧洲药典则要求相对标准偏差小于15%,因此重复性应密切关注。 此外,无论是直接进样或顶空进样,都应尽量使供试液中的样品完全溶解,否则当残留溶剂被包裹在样品晶格中时就不能被检测出来,可能造成结果与实际情况完全不符。对溶解性差的样品,可采用不挥发性酸或碱的溶液、高沸点的有机溶剂、混合溶剂等来溶解样品,即使样品在加热的条件下可能被破坏,只要待测的残留溶剂不被破坏(如:测定酯类溶剂不

残留溶剂处理及分析 标准滞后目前实行的有关软包装复合产品溶剂残蹈量的国家标准,是制定于10多年前的GB/T10005。该标准规定复合后产品的溶剂残留总量不能超过10mg/m2,既包括印刷时残留的苯类、醇类、酯类、酮类等溶剂,也包括复合时残留的酯类溶剂。而且按气相色谱仪记录,还包括所有溶剂在化学反应过程中产生的气体。同时,GB/们0005还限定苯类溶剂残留量不得超过3mg/m2。若将此推荐性标准升级儿强制性,对提高软包装产品的安全性会起到很大的推动作用。 目前,我国的标准同其他国家相比仍然存在不小差距。据有关方面介绍,欧洲对异丙醇、醋酸乙酯等各类溶剂的限量是5mg/m2,日本是3mg/m2;美国对甲苯的限量是2mg/m2,与我国国内的标准相比,要先进许多。 由于软包装产品一般先采用凹印里印,然后再进行干法复合或流延复合,国家标准只规定’了最终产品溶剂残留量的上限,但没有涉及印刷阶段的溶剂残留量。笔者查阅了表印油墨标准与印油墨标准,其中规定溶剂残留量不超过30mg/m2,与国家标准和行业标准相比,这些油墨标准的确是太滞后了。 出于塑料薄膜的印刷复合生产过程中必然会存在有机溶剂的排放,这就涉及到生产环境的气体浓度许可问题。笔者了解到,目前还在执行的卫生部工业企业设计卫生标准规定,车间空气中有害物质的最高允许浓度为:苯40mg/m3,甲苯100mg/m3,二甲苯1OOmg/m3,乙酸乙酯300mg/m3,乙酸丁酯300rug/m3。据了解,前苏联当年的标准就规定甲苯与二甲苯不超过50mg/m3,乙酸乙酯不超过200mg/m3,乙酸丁酯不超过200mg/m3。美国是按照体积浓度值(ppm)来制定标准的,规定甲苯与二甲苯不超100ppm,丁酮不超过200ppm,乙酸乙酯超过4OOppm,乙酸丁酯不超过150ppm。 根据笔者以前在软包装行业长期工作的经验,环境要求对软包装生产过程中溶剂残留量的控制至关重要。当环境温湿度较高、气压较低时,即使接近临界参数还是比较危险的。有些软包装厂的凹印、干式复合、制袋工序都在一个没有分割的场所中,环境中的气体浓度比较高,废气排放不出去,也是造成此后果的重要原因之一此外,还要说说气相色谱仪检测标准与产品取样送检标准。已经在环境中暴露较长时间的塑料袋与刚刚启封的塑料袋,两者的检测结果差距很大。同样,卷料产品的取样部位与最后的检测数据也有很大关系。笔者曾了解到,可口可乐公司的做法是,在直径600mm的产品膜卷上,沿直径方向用锯子锯去100mm,将外层剥离后取样检测。因此,此次新标准的调整,势必还要影响到其他一系列相关检测标准的制定。 凹印工艺中的几个难点在正常条件下,传统的凹印工艺要达到上述指标要求应该是不难的。但是,由于生产过程中的影响因素较多,给控制溶剂残留带来一定的难度。 1.凹版电子雕刻凹版的网穴一般呈倒棱锥体,网穴深度50—60Um,受形状的影口向,棱锥体网穴底部的油墨在印刷过程中很难转移出来,实际网穴的深度一般在30—40um。久而久之,容易发生堵版现象,特别是高光部位的小网穴更容易发生堵塞,造成印品上小网点丢失。虽然通过调节刮刀位置或干燥箱热风可以缓解或减少此类问题酌发生,但并不是总能奏效。 因此,许多操作人员不得不采取向油墨中添加慢干性溶剂(如二甲苯、丁酮、丁酯等)的做法。这些慢干性溶剂的沸点较高,必须要掌握好添加量,否则就可能埋下溶剂残留酌隐患。

杂质:残留溶剂的指导原则 1.介绍 本指导原则旨在介绍药物中残留溶剂在保证人体安全条件下的可接受量,指导原则建议使用低毒的溶剂,提出了一些残留溶剂毒理学上的可接受水平。 药物中的残留溶剂在此定义为在原料药或赋形剂的生产中,以及在制剂制备过程中产生或使用的有机挥发性化合物,它们在工艺中不能完全除尽。在合成原料药中选择适当的溶剂可提高产量或决定药物的性质,如结晶型。纯度和溶解度。因此.有时溶剂是合成中非常关键的因素。本指导原则所指的溶剂不是谨慎地用作赋形剂的溶剂,也不是溶剂化物,然而在这些制剂中的溶剂含量也应进行测定,并作出合理的判断。 出于残留溶剂没有疗效,故所有残留溶剂均应尽可能.去,以符合产品规范、GMP或其他基本的质量要求。制剂所含残留溶剂的水平不能高于安全值,已知一些溶剂可导致不接受的毒性(第一类,表1),除非被证明特别合理,在原药、赋形剂及制剂生产中应避免使用。一些溶剂毒性不太大(第二类,表2)应限制使用,以防止病人潜在的不良反应。使用低毒溶剂(第三类,表3)较为理想。附录1中列出了指导原则中的全部溶剂。 表中所列溶剂并非详尽无遗,其他可能使用的溶剂有待日后补充列人。第一、二类溶剂的建议限度或溶剂的分类会随着。新的安全性资料的获得而调整。含有新溶剂的新药制剂、其上市申请的安全性资料应符合本指导原则或原料药指导原则 (Q3A新原料药中的杂质)或新药制剂(Q3B新药制剂中的杂质)中所述的杂质控制原则,或者符合上述三者。 2. 指导原则的范围 指导原则范围包括原料药、赋形剂或制剂中所含残留溶剂.因此,当生产或纯化过程中会出现这些溶剂时。应进行残留溶剂的检验。也只有在上述情况下,才有必要作溶剂的检查。虽然生产商可以选择性地测定制剂,但也可以从制剂中各成分的残留溶液水平来累积计算制剂中的残留溶剂。如果计算结果等于或低于本原则的建议水平,该制剂可考虑不检查残留溶剂,但如果计算结果高于建议水平则应进行检测,以确定制剂制备过程中是否降低了有关溶剂的量以达到可接受水平。果制剂生产中用到某种溶剂,也应进行测定。 本指导原则不适用于临床研究阶段的准新原料药、准赋形剂和准制剂。也不适用于已上市的药品。 本指导原则适用于所有剂型和给药途径。短期(如30天或更短)使用或局部使用时,允许存在的残留溶剂水平可以较高。应根据不同的情况评判这些溶剂水平。 有关残留溶剂的背景附加说明见附录2。 3.通则 3.1 根据危害程度对残留溶剂分类 “可耐受的日摄人量”(TDI)是国际化学品安全纲要(IPCS)用于描述毒性化合物接触限度的术语。“可接受的日摄人量”(ADI)是WHO及一些国家和国际卫生组织所用的术语。新术语“允许的日接触量”(PDE)是本指导原则中用于定义药物中可接受的有机溶剂摄人量,以避免与同一物质的ADI混淆。 本原则中残留溶剂的评价以通用名和结构列于附录1,根据它们对人体可能造成的危害分为以下三类; (1)第一类溶剂:应避兔的溶剂 为人体致癌物、疑为人体致癌物或环境危害物。 (2)第二类溶剂。应限制的溶剂 非遗传毒性动物致癌或可能导致其他不可逆毒性测神经毒性或致畸性)的试剂。 可能具其他严重的但可逆毒性的溶剂。 (3)第三类溶剂:低毒性溶剂 对人体低毒的溶剂,无须制定接触限度;第三类溶剂的PDE为每天50mg或50mg以上。 3.2 建立接触限度的方法 用于建立残留溶剂的PDE方法见附录3。用于建立限度的毒理数据的总结见Pharmeuropa,Vol . 9,No . l,Suplement,April 1997. 3.3 第二类溶剂限度的选择方法 制定第二类溶剂的限度时有两种选择。 方法1: 使用表 2中以 ppm为单位的浓度限度,假定日给 药量为10g,以方程(1)计算。 方程(1) C(ppm)= PDE:mg/天剂量:g/天 这些限度对所有原料药、赋形剂和制剂均适用。因此,这一方法可用于日剂量未知或未定的情况、只要在处方中所有的赋形剂和原料药都符合方法1给定的限度,就可以以任何比例用于制剂。只要日剂量不超过10g,就无须进一步计算。服用剂量超过 10g/天,应考虑用方法 2。 方法2:制剂中的每一种成分不必符合方法1的限度。药物中允许的残留溶剂限度水平,可根据表2中 PDE mg/天及已知最大日剂量,用方程(1)来计算。只要证明已降低至实际最低水平,便可以认为这种限度是可接受的、该限度能说明分析方法的精度、生产能力和生产工艺的合理变异,并能反映当前生产的标准水平。 应用方法2时可将药物制剂的每种成分中残留溶剂叠加起来,每天的总溶剂量应低于PDE给定的值。 下面举例说明如何用方法l和2来考虑制剂中的乙睛限度。乙睛的允许日接触量是4.1 mg/天,因此由方法1算出限度是

残留溶剂的指导原则 1.介绍 本指导原则旨在介绍药物中残留溶剂在保证人体安全条件下的可接受量,指导原则建议使用低毒的溶剂,提出了一些残留溶剂毒理学上的可接受水平。 药物中的残留溶剂在此定义为在原料药或赋形剂的生产中,以及在制剂制备过程中产生或使用的有机挥发性化合物,它们在工艺中不能完全除尽。在合成原料药中选择适当的溶剂可提高产量或决定药物的性质,如结晶型。纯度和溶解度。因此.有时溶剂是合成中非常关键的因素。本指导原则所指的溶剂不是谨慎地用作赋形剂的溶剂,也不是溶剂化物,然而在这些制剂中的溶剂含量也应进行测定,并作出合理的判断。 出于残留溶剂没有疗效,故所有残留溶剂均应尽可能.去,以符合产品规范、GMP或其他基本的质量要求。制剂所含残留溶剂的水平不能高于安全值,已知一些溶剂可导致不接受的毒性(第一类,表1),除非被证明特别合理,在原药、赋形剂及制剂生产中应避免使用。一些溶剂毒性不太大(第二类,表2)应限制使用,以防止病人潜在的不良反应。使用低毒溶剂(第三类,表3)较为理想。附录1中列出了指导原则中的全部溶剂。 表中所列溶剂并非详尽无遗,其他可能使用的溶剂有待日后补充列人。第一、二类溶剂的建议限度或溶剂的分类会随着。新的安全性资料的获得而调整。含有新溶剂的新药制剂、其上市申请的安全性资料应符合本指导原则或原料药指导原则(Q3A新原料药中的杂质)或新药制剂(Q3B新药制剂中的杂质)中所述的杂质控制原则,或者符合上述三者。 2. 指导原则的范围 指导原则范围包括原料药、赋形剂或制剂中所含残留溶剂.因此,当生产或纯化过程中会出现这些溶剂时。应进行残留溶剂的检验。也只有在上述情况下,才有必要作溶剂的检查。虽然生产商可以选择性地测定制剂,但也可以从制剂中各成分的残留溶液水平来累积计算制剂中的残留溶剂。如果计算结果等于或低于本原则的建议水平,该制剂可考虑不检查残留溶剂,但如果计算结果高于建议水平则应进行检测,以确定制剂制备过程中是否降低了有关溶剂的量以达到可接受水平。果制剂生产中用到某种溶剂,也应进行测定。 本指导原则不适用于临床研究阶段的准新原料药、准赋形剂和准制剂。也不适用于已上市的药品。 本指导原则适用于所有剂型和给药途径。短期(如30天或更短)使用或局部使用时,允许存在的残留溶剂水平可以较高。应根据不同的情况评判这些溶剂水平。 有关残留溶剂的背景附加说明见附录2。 3.通则 3.1 根据危害程度对残留溶剂分类 “可耐受的日摄人量”(TDI)是国际化学品安全纲要(IPCS)用于描述毒性化合物接触限度的术语。“可接受的日摄人量”(ADI)是WHO及一些国家和国际卫生组织所用的术语。新术语“允许的日接触量”(PDE)是本指导原则中用于定义药物中可接受的有机溶剂摄人量,以避免与同一物质的ADI混淆。 本原则中残留溶剂的评价以通用名和结构列于附录1,根据它们对人体可能造成的危害分为以下三类; (1)第一类溶剂:应避兔的溶剂 为人体致癌物、疑为人体致癌物或环境危害物。 (2)第二类溶剂。应限制的溶剂 非遗传毒性动物致癌或可能导致其他不可逆毒性测神经毒性或致畸性)的试剂。 可能具其他严重的但可逆毒性的溶剂。

残留溶剂测定法 药品中的残留溶剂系指在原料药或辅料的生产中,以及在制剂制备过程中使用的,但在工艺过程中未能完全去除的有机溶剂。药品中常见的残留溶剂及限度见附表1,除另有规定外,第一,第二,第三类溶剂的残留限度应符合附表1中的规定;对其他溶剂,应根据生产工艺的特点,制定相应的限度,使其符合产品规范,药品生产质量管理规范(GMP)或其他基本的质量要求。 本法照气相色谱法(通则0521)测定。 色谱柱 1,毛细管柱 除另有规定外,极性相近的同类色谱柱之间可以互换使用。 (1)非极性色谱柱固定液为100%的二甲基聚硅氧烷的毛细管柱。 (2)极性色谱柱固定液为聚乙二醇(PEG-20M)的毛细管柱。 (3)中极性色谱柱固定液为(35%)二苯基-(65%)甲基聚硅氧烷、(50%)二苯基-(50%)二甲基聚硅氧烷、(35%)二苯基-(65%)二甲基聚硅氧烷、(14%)氰丙基苯基-(86%)二甲基聚硅氧烷、(6%)氰丙基苯基-(94%)二甲基聚硅氧烷的毛细管柱等。 (4)弱极性色谱柱固定液为(5%)苯基-(95%)甲基聚硅氧烷、(5%)二苯基-(95%)二甲基聚硅氧烷共聚物的毛细管柱等。 2,填充柱 以直径为0.18~0.25mm的二乙烯苯-乙基乙烯苯型高分子多孔小球或其他适宜的填料作为固定相。 系统适用性试验 (1)用待测物的色谱峰计算,毛细管色谱柱的理论板数一般不低于5000,;填充柱的理论板数一般不低于1000。 (2)色谱图中,待测物色谱峰与其相邻色谱峰的分离度应大于1.5。 (3)以内标法测定时,对作品溶液连续进样5次,所得待测物与内标物峰面积之比的相对标准偏差(RSD)应不大于5%;若以外标法测定,所得待测物峰面积的RSD应不大于10%。 供试品溶液的制备 1,顶空进样 除另有规定外,精密称取供试品0.1~1g;通常以水为溶剂;对于非水溶性药物,可采用N,N-二甲基甲酰胺,二甲基亚砜或其他适宜溶剂;根据供试品和待测溶剂的溶解度,选择适宜的溶剂且应不干扰待测溶剂的测定。根据各品种项下残留溶剂的限度规定配制供试品溶液,其浓度应满足系统定量测定的需要。 2,溶液直接进样 精密称取供试品适量,用水或合适的有机溶剂使溶解;根据各品种项下残留溶剂的限度规定配制供试品溶液,其浓度应满足系统定量测定的需要。 对照品溶液的制备 精密称取各品种项下规定检查的有机溶剂适量,采用与制备供试品溶液相同的方法和溶剂制备对照品溶液;如用水作溶剂,应先将待测有机溶剂溶解在50%二甲基亚砜或N,N-二甲基甲酰胺溶液中,再用水逐步稀释。若为限度检查,根据残留溶剂的限度规定确定对照品溶液的浓度;若为定量测定,为保证定量结果的准确性,应根据供试品中残留溶剂的实际残留量确定对照品溶液的浓度;通常对

杂质:残留溶剂的指导原则

杂质:残留溶剂的指导原则

1.介绍 本指导原则旨在介绍药物中残留溶剂在保证人体安全条件下的 可接受量,指导原则建议使用低毒的溶剂,提出了一些残留溶剂毒理 学上的可接受水平。 药物中的残留溶剂在此定义为在原料药或赋形剂的生产中,以 及在制剂制备过程中产生或使用的有机挥发性化合物, 它们在工艺中 不能完全除尽。 在合成原料药中选择适当的溶剂可提高产量或决定药 物的性质,如结晶型。纯度和溶解度。因此.有时溶剂是合成中非常 关键的因素。本指导原则所指的溶剂不是谨慎地用作赋形剂的溶剂, 也不是溶剂化物,然而在这些制剂中的溶剂含量也应进行测定,并作 出合理的判断。 出于残留溶剂没有疗效,故所有残留溶剂均应尽可能.去,以 符合产品规范、GMP 或其他基本的质量要求。制剂所含残留溶剂的 水平不能高于安全值,已知一些溶剂可导致不接受的毒性(第一类, 表 1) ,除非被证明特别合理,在原药、赋形剂及制剂生产中应避免 使用。一些溶剂毒性不太大(第二类,表 2)应限制使用,以防止病 人潜在的不良反应。使用低毒溶剂(第三类,表 3)较为理想。附录 1 中列出了指导原则中的全部溶剂。

第 1 页 共 18 页

杂质:残留溶剂的指导原则

表中所列溶剂并非详尽无遗, 其他可能使用的溶剂有待日后补充 列人。第一、二类溶剂的建议限度或溶剂的分类会随着。新的安全性 资料的获得而调整。含有新溶剂的新药制剂、其上市申请的安全性资 料应符合本指导原则或原料药指导原则(Q3A 新原料药中的杂质) 或新药制剂(Q3B 新药制剂中的杂质)中所述的杂质控制原则,或者 符合上述三者。 2. 指导原则的范围 指导原则范围包括原料药、 赋形剂或制剂中所含残留溶剂. 因此, 当生产或纯化过程中会出现这些溶剂时。应进行残留溶剂的检验。也 只有在上述情况下,才有必要作溶剂的检查。虽然生产商可以选择性 地测定制剂, 但也可以从制剂中各成分的残留溶液水平来累积计算制 剂中的残留溶剂。如果计算结果等于或低于本原则的建议水平,该制 剂可考虑不检查残留溶剂, 但如果计算结果高于建议水平则应进行检 测, 以确定制剂制备过程中是否降低了有关溶剂的量以达到可接受水 平。果制剂生产中用到某种溶剂,也应进行测定。 本指导原则不适用于临床研究阶段的准新原料药、 准赋形剂和准 制剂。也不适用于已上市的药品。 本指导原则适用于所有剂型和给药途径。短期(如 30 天或更短) 使用或局部使用时,允许存在的残留溶剂水平可以较高。应根据不同 的情况评判这些溶剂水平。 有关残留溶剂的背景附加说明见附录 2。

第 2 页 共 18 页

1. 目的:建立残留溶剂测定法(二部)检验标准操作规程,并按规程进行检验,保证检验操作规范化。 2. 依据: 2.1.《中华人民共和国药典》2010年版二部。 3.范围:适用于所有用残留溶剂测定法(二部)测定的供试品。 4. 责任:检验员、质量控制科主任、质量管理部经理对本规程负责。 5.正文: 5.1. 药品中的残留溶剂系指在原料药或辅料的生产中,以及在制剂制备过程中使用的,但在工艺过程中未能完全去除的有机溶剂。药品中常见的残留溶剂及限度见附表1,除另有规定外,第一、第二、第三类溶剂的残留限度应符合表1中的规定;对其他溶剂,应根据生产工艺的特点,制定相应的限度,使其符合产品规范、药品生产质量管理规范(GMP)或其他基本的质量要求。 5.2. 本法照气相色谱法(附录ⅤE)测定。 5.3. 色谱柱 5.3.1. 毛细管柱:除另有规定外,极性相近的同类色谱柱之间可以互换使用。5.3.1.1. 非极性色谱柱:固定液为100%的二甲基聚硅氧烷的毛细管柱。 5.3.1.2. 极性色谱柱:固定液为聚乙二醇(PEG-20M)的毛细管柱。 5.3.1.3. 中性色谱柱:固定液为(35%)二苯基-( 65%)甲基聚硅氧烷、(50%)二苯基-(50%)二甲基聚硅氧烷、(35%)二苯基-( 65%)二甲基聚硅氧烷、(14%)氰丙基苯基-(86%)二甲基聚硅氧烷、(6%)氰丙基苯基-(94%)二甲基聚硅氧烷的毛细管柱等。 5.3.1.4. 弱极性色谱:柱固定液为(5%)苯基-(95%)甲基聚硅氧烷、(5%)二苯基-(95%)二甲基硅氧烷的毛细管柱等。 5.3.2. 填充柱:以直径为0.18~0.25mm 的二乙烯苯-乙基乙烯苯型高分子多孔小球或其他适宜的填料作为固定相。 5.4. 系统适用性试验。 5.4.1. 用待测物的色谱峰计算,毛细管色谱柱的理论板数一般不低于5000;填充柱的理论板数一般不低于1000。 5.4.2. 色谱图中,待测物色谱峰与其相邻色谱峰的分离度应大于1.5。

Annexes to: CPMP/ICH/283/95 Impurities: Guideline for residual solvents & CVMP/VICH/502/99 Guideline on impurities: residual Solvents EMA关于残留溶剂指南CPMP/ICH/283/95 杂质-残留溶剂指南和CVMP/VICH/502/99 杂质指南-残留溶剂的附录 Annex I: specifications for class 1 and class 2 residual solvents in active Substances 附录I:API中I类和II类残留溶剂质量标准 Annex II: residues of solvents used in the manufacture of finished products 附录II:制剂生产中使用溶剂的残留 Discussion at Quality Working Party 质量工作组讨论会议January 2003 to June 2004 2003.01~2004.06 Adoption by CVMP CVMP 采纳July 2004 2004.07 Adoption by CHMP CHMP 采纳July 2004 2004.07 Date for coming into operation 生效时间January 2005 2005.01 Rev. 01 Adoption by Quality Working Party 质量工作组采纳的01版本22 November 2012 2012.11.22 Rev. 01 Adoption by CVMP CVMP采纳的01版本7 February 2013 2013.02.07 Rev. 01 Adoption by CHMP CHMP采纳的01版本11 February 2013 2013.02.11 Rev. 01 Date for coming into operation 01版本生效1 March 2013 2013.03.01

杂质: 残留溶剂的指导原则

1.介绍 本指导原则旨在介绍药物中残留溶剂在保证人体安全条件下的可接受量,指导原则建议使用低毒的溶剂,提出了一些残留溶剂毒理学上的可接受水平。 药物中的残留溶剂在此定义为在原料药或赋形剂的生产中,以及在制剂制备过程中产生或使用的有机挥发性化合物,它们在工艺中不能完全除尽。在合成原料药中选择适当的溶剂可提高产量或决定药物的性质,如结晶型。纯度和溶解度。因此.有时溶剂是合成中非常关键的因素。本指导原则所指的溶剂不是谨慎地用作赋形剂的溶剂,也不是溶剂化物,然而在这些制剂中的溶剂含量也应进行测定,并作出合理的判断。 出于残留溶剂没有疗效,故所有残留溶剂均应尽可能.去,以符合产品规范、GMP或其他基本的质量要求。制剂所含残留溶剂的水平不能高于安全值,已知一些溶剂可导致不接受的毒性(第一类,表1),除非被证明特别合理,在原药、赋形剂及制剂生产中应避免使用。一些溶剂毒性不太大(第二类,表2)应限制使用,以防止病人潜在的不良反应。使用低毒溶剂(第三类,表3)较为理想。附录1中列出了指导原则中的全部溶剂。 表中所列溶剂并非详尽无遗,其他可能使用的溶剂有待日后补充列人。第一、二类溶剂的建议限度或溶剂的分类会随着。新的安全性资料的获得而调整。含有新溶剂的新药制剂、其上市申请的安全性资料应符合本指导原则或原料药指导原则(Q3A新原料药中的杂质)或新药制剂(Q3B新药制剂中的杂质)中所述的杂质控制原则,或者符合上述三者。 2. 指导原则的范围 指导原则范围包括原料药、赋形剂或制剂中所含残留溶剂.因此,当生产或纯化过程中会出现这些溶剂时。应进行残留溶剂的检验。也只有在上述情况下,才有必要作溶剂的检查。虽然生产商可以选择性地测定制剂,但也可以从制剂中各成分的残留溶液水平来累积计算制剂中的残留溶剂。如果计算结果等于或低于本原则的建议水平,该制剂可考虑不检查残留溶剂,但如果计算结果高于建议水平则应进行检测,以确定制剂制备过程中是否降低了有关溶剂的量以达到可接受水平。果制剂生产中用到某种溶剂,也应进行测定。 本指导原则不适用于临床研究阶段的准新原料药、准赋形剂和准制剂。也不适用于已上市的药品。

残留溶剂测定法 1 简述 药品中的残留溶剂系指在原料药或辅料的生产中,以及在制剂制备过程中使用过,但在工艺过程中未能完全去除的有机溶剂。药物中常见的残留溶剂及限度参照《中国药典》2015年版四部通则0861附表1的规定,除另有规定外,第一、第二、第三类溶剂的残留量应符合其规定;对其他溶剂,应根据生产工艺的特点,制订相应的限度,使其符合产品质量标准的要求。本法照气相色谱法(《中国药典》2015年版四部通则0521测定。 本测定方法适用于对各论项下未收载残留溶剂检测方法的品种中残留溶剂的检验,也可用于指导建立各论项下具体品种的残留溶剂检查方法。 2 仪器和用具 2.1 气相色谱仪,带FID检测器,顶空进样器。 2.2 计算机,安装工作站软件。 2.3 色谱柱 2.3.1 毛细管柱除另有规定外,极性相近的同类色谱柱之间可以互代使用。 2.3.1.1 非极性色谱柱固定液为100%的二甲基聚硅氧烷的毛细管柱。 2.3.1.2 极性色谱柱固定液为聚乙二醇(PEG-20M)的毛细管柱。 2.3.1.3 中极性色谱柱固定液为(35%)二苯基-(65%)二甲基聚硅氧烷,(50%)二苯基-(50%)二甲基聚硅氧烷,(35%)二苯基-(65%)二甲基亚芳基聚硅氧烷,(14%)氰丙基苯基-(86%)二甲基聚硅氧烷,(6%)氰丙基苯基-(94%)二甲基聚硅氧烷的毛细管柱。 2.3.1.4 弱极性色谱柱固定液为(5%)苯基-(95%)甲基聚硅氧烷,(5%)二苯基-(95%)二甲基亚芳基硅氧烷共聚物的毛细管柱。 2.3.2 填充柱以直径为0.18~0.25mm的二乙烯苯-乙基乙烯苯型高分子多孔小球或其他适宜的填料作为固定相。 3 供试品溶液和对照品溶液的制备 3.1 供试品溶液的制备 3.1.1 顶空进样除另有规定外,精密称取供试品0.1~1g;通常以水为溶剂;对于非水溶性药物,可采用N,N-二甲基甲酰胺、二甲基亚砜或其他适宜溶剂;根

杂质:残留溶剂的指导原则 1 .介绍 本指导原则旨在介绍药物中残留溶剂在保证人体安全条件下的 可接受量,指导原则建议使用低毒的溶剂,提出了一些残留溶剂毒理 学上的可接受水平。 药物中的残留溶剂在此定义为在原料药或赋形剂的生产中,以 及在制剂制备过程中产生或使用的有机挥发性化合物,它们在工艺中 不能完全除尽。在合成原料药中选择适当的溶剂可提高产量或决定药 物的性质,如结晶型。纯度和溶解度。因此.有时溶剂是合成中非常 关键的因素。本指导原则所指的溶剂不是谨慎地用作赋形剂的溶剂, 也不是溶剂化物,然而在这些制剂中的溶剂含量也应进行测定,并作 出合理的判断。 出于残留溶剂没有疗效,故所有残留溶剂均应尽可能.去,以 符合产品规范、GMP或其他基本的质量要求。制剂所含残留溶剂的 水平不能高于安全值,已知一些溶剂可导致不接受的毒性(第一类, 表1 ),除非被证明特别合理,在原药、赋形剂及制剂生产中应避免 使用。一些溶剂毒性不太大(第二类,表2 )应限制使用,以防止病 人潜在的不良反应。使用低毒溶剂(第三类,表3 )较为理想。附录 1 中列出了指导原则中的全部溶剂。 表中所列溶剂并非详尽无遗,其他可能使用的溶剂有待日后补充 列人。第一、二类溶剂的建议限度或溶剂的分类会随着。新的安全性 资料的获得而调整。含有新溶剂的新药制剂、其上市申请的安全性资 料应符合本指导原则或原料药指导原则(Q3A 新原料药中的杂质) 或新药制剂(Q3B 新药制剂中的杂质)中所述的杂质控制原则,或者 符合上述三者。 2. 指导原则的范围 指导原则范围包括原料药、赋形剂或制剂中所含残留溶剂.因此, 当生产或纯化过程中会出现这些溶剂时。应进行残留溶剂的检验。也 只有在上述情况下,才有必要作溶剂的检查。虽然生产商可以选择性 地测定制剂,但也可以从制剂中各成分的残留溶液水平来累积计算制 剂中的残留溶剂。如果计算结果等于或低于本原则的建议水平,该制 剂可考虑不检查残留溶剂,但如果计算结果高于建议水平则应进行检 测,以确定制剂制备过程中是否降低了有关溶剂的量以达到可接受水 平。果制剂生产中用到某种溶剂,也应进行测定。 本指导原则不适用于临床研究阶段的准新原料药、准赋形剂和准 制剂。也不适用于已上市的药品。 本指导原则适用于所有剂型和给药途径。短期(如30天或更短) 使用或局部使用时,允许存在的残留溶剂水平可以较高。应根据不同

化学药物残留溶剂研究的技术指导原则 一、概述 药物中的残留溶剂系指在原料药或辅料的生产中、以及在制剂制备过程中使用或产生而又未能完全去除的有机溶剂。根据国际化学品安全性纲要,以及美国环境保护机构、世界卫生组织等公布的研究结果,很多有机溶剂对环境、人体都有一定的危害,因此,为保障药物的质量和用药安全,以及保护环境,需要对残留溶剂进行研究和控制。 本指导原则是在参考人用药物注册技术要求国际协调会(International Conference on Harmonization of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use,ICH)颁布的残留溶剂研究指导原则,美国药典(the United States Pharmacopoeia,USP)、英国药典(British Pharmacopoeia, BP)、欧洲药典(European Pharmacopoeia,EP)、中国药典(Chinese Pharmacopoeia, ChP)相关内容的基础上,结合我国药物研发的特点,通过分析、研究残留溶剂问题与药物的安全性、有效性及质量可控性之间的内在关系而制定的。本指导原则总结了对残留溶剂问题的一般认识,旨在帮助药物研发者科学合理的进行残留溶剂方面的研究,也为药物评价者提供参考。 考虑到残留溶剂研究涉及的范围比较广泛,本指导原则主要对原料药的残留溶剂问题进行讨论,并以此为基础,探讨和总结药物研究过程中对残留溶剂问题的一般性原则。药物研发者可参考本指导原则对制剂和辅料的残留溶剂问题进行研究。 考虑到药物研究开发的阶段性,本指导原则适用于药物研发的整个过程。 二、基本内容 (一)残留溶剂研究的基本原则 1、确定残留溶剂的研究对象 从理论上讲,药物制备过程中所使用的有机溶剂均有残留的可能,均应进行残留量的研究。但是,药物研发者可以通过对有机溶剂的性质、药物制备工艺等进行分析,提出科学合理的依据,有选择性的对某些溶剂进行残留量研究,这样,既可以合理有效的控制产品质量,又有利于降低药物研究的成本,避免不必要的浪费。因此,药物研发者在进行残留溶剂研究之前,需要首先对药物中可能存在的残留溶剂进行分析,以确定何种溶剂需要进行残留量的检测和控制。 2、确定残留溶剂时需要考虑的问题 原料药中有机残留溶剂与其制备工艺密切相关,同时也需要结合其制剂的临床应用特点来考虑如何对可能残留的溶剂进行研究。

兽用化学药物有机溶剂残留量研究技术指导原则 (兽药研究技术指导原则之4) 来源中国兽药监察所中国兽药信息网 编辑南宁兽药科技网Dongy 2010-9-5 1 概述 兽用化学药物中的残留溶剂系指在原料药或赋形剂的生产中、在制剂制备过程中使用的,但在工艺过程中未能完全去除的有机溶剂。根据国际化学品安全性纲要、美国环境保护机构、世界卫生组织等一些国际组织的研究结果,很多有机溶剂对环境、人体有一定的危害,为保障靶动物和动物食品安全,控制产品质量,需要对有机溶剂残留量进行研究和控制。 本指导原则是在参考兽用药物注册技术要求国际协调会(International Cooperation on Harmonization of Technical Requirements for Registration of Veterinary Medicinal Products,VICH)的有机溶剂残留量研究指导原则、人用化学药物有机溶剂残留量研究技术指导原则、中国兽药典第三版附录的基础上,从兽药研究开发自身的规律出发,结合我国药物研发的特点,通过分析、研究有机溶剂残留量与药物的安全性、有效性及质量可控性之间的内在关系,总结形成的对有机溶剂残留问题的一般认识,以帮助药物研发者科学合理的进行兽药研究,为兽药评价提供相关指导。 本指导原则主要讨论原料药的有机溶剂残留问题,通过对原料药的讨论,探讨和总结药物研究过程中对有机溶剂残留量控制的一般性原则;同时建议药物研发者关注制剂和辅料中有机溶剂残留量的控制。考虑到药物研究开发的阶段性,本指导原则适用于药物研发的整个过程。 2 残留溶剂的确定 2-1 通则 从理论上讲,兽药制备过程中所使用的有机溶剂均有残留的可能,均应进行残留量的研究。但是,药物研发者可以通过对有机溶剂的性质、药物制备工艺等的分析,提出科学合理的依据,有选择性的对某些溶剂进行残留量研究,并根据研究结果制定相应的质量标准,这样,既可以合理有效的控制产品质量,又能降低药物研究的成本。因此,药物研发者在进行有机溶剂残留量研究之前,需要首先对药物中可能存在的残留溶剂进行分析,以确定何种溶剂是需要进行残留量的检测和控制。 2-2 确定进行残留量研究的有机溶剂时需要考虑的问题 兽药中有机残留溶剂与制备工艺密切相关,同时也需要结合其制剂的临床应用特点来考虑如何对可能残留的溶剂进行研究。 2-2-1 原料药制备工艺 原料药制备工艺中可能涉及的溶剂主要有三种来源:合成原料或反应溶剂、反应副产物、由