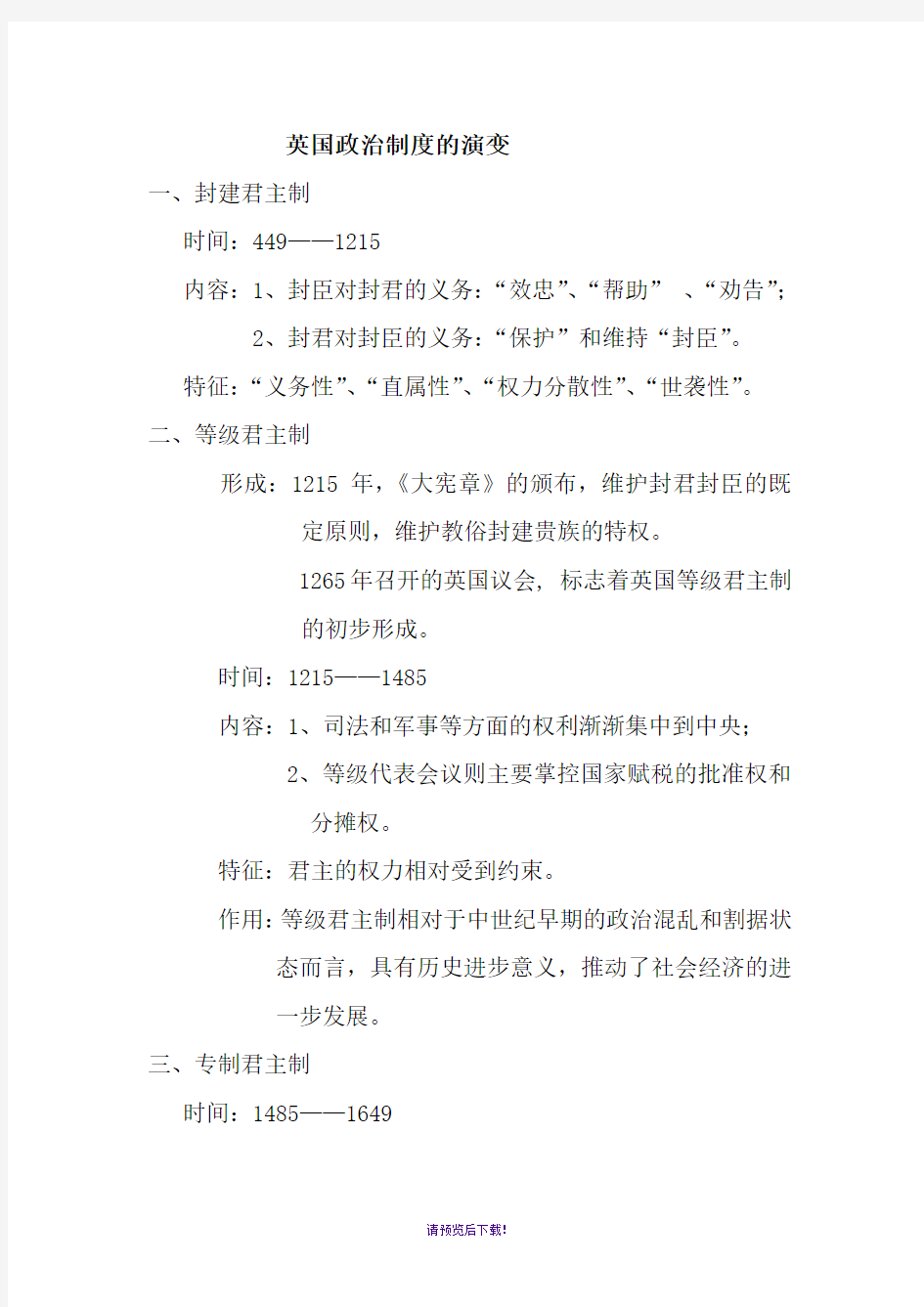

英国政治制度的演变

一、封建君主制

时间:449——1215

内容:1、封臣对封君的义务:“效忠”、“帮助”、“劝告”;

2、封君对封臣的义务:“保护”和维持“封臣”。

特征:“义务性”、“直属性”、“权力分散性”、“世袭性”。二、等级君主制

形成:1215年,《大宪章》的颁布,维护封君封臣的既定原则,维护教俗封建贵族的特权。

1265年召开的英国议会, 标志着英国等级君主制的初步形成。

时间:1215——1485

内容:1、司法和军事等方面的权利渐渐集中到中央;

2、等级代表会议则主要掌控国家赋税的批准权和

分摊权。

特征:君主的权力相对受到约束。

作用:等级君主制相对于中世纪早期的政治混乱和割据状态而言,具有历史进步意义,推动了社会经济的进

一步发展。

三、专制君主制

时间:1485——1649

内容:统治者君主(皇帝或国王王)拥有统治国家和公民自由的所有权力而没有法律或法定程序的制约。

特征:权力的高度集中

作用:

四、共和制

时间:1649——1653

内容:共和制国家最高权掌握在由选举产生,并有一定任期的国家机关或公职人员手中的政权组织形式。资本主义民主共和制根据立法机关与行政机关关系的不同,分为议会制共和制和总统制共和制。

民主制是相对于集权制而言的,区别在于:权力的行使必须体现大多数人的意志和利益。

而共和制是相对于君主制而言的,区别在于:国家的权力机关和国家元首是由选举产生还是世袭

五、君主立宪制

时间:1689——至今

确立:1689年《权利法案》的颁布。

发展:

1、责任内阁制:

起源:16——18世纪,枢密院外交委员会演化而来。当时即有内阁之称,但性质是封建君主的咨询机构。

形成:18世纪早期,英王退出内阁,沃波尔主持内阁会议。

完善:19世纪上半期,两党制度建立而完善。

内阁制原则:

1、产生方式:下院多数党领袖为内阁首相;内阁成员由首相从下院多数党议员中挑选任命。

2、统治方式:全体一致,集体负责制。

3、去留方式:内阁失去下院信任时,全体辞职;或请求国王解散议会,重新进行大选。

内阁的地位:英国最高行政机构,最高立法动议机构。19——20世纪以来,成为英国现代政治权力的核心。

2、两党制:英国两党制的形成:

1、17世纪70年代——19世纪初为萌芽时期;托利党和辉格

党初步具有了政党特征;光荣革命后,两党轮流执政。

2、19世纪30年代到20世纪初为形成时期;19世纪,托利

党和辉格党演变为保守党和自由党;始于19世纪30年代的选举改革,有了的促进了两党基层组织的建立和发展,两党逐渐成为全国性的政党。

3、20世纪初至今新的两党制确立和发展时期,19世纪初,

自由党衰落,工党兴起;1922年成为第二大党,1924年,保守党和工党开始轮流执政。

要经历了三个阶段A:辉格党与托利党先后交替执政时期;B:托利党和辉格党演变成保守党和自由党;C:工党取

代自由党的地位;

内容:君主立宪制又称立宪君主制,或称“虚君共和”,是相对于君主独裁制的一种国家体制。君主立宪是在宪政体制下保留君主制,由一个世袭或选出的君主作为元首的政体。通过立宪,树立人民主权、限制君主权力、实现事实上的共和政体。

君主立宪制的特点是国家元首是一位君主(皇帝、国王、大公等等,教皇有时也被看做是一个君主)。与其他国家元首不同的是,一般君主是终身制的,君主的地位从定义上就已经高于国家的其他公民,君主属于一个特别的阶层(贵族),而且往往世袭制也是君主的一个特点(不过在这一点上也有例外)。

国王是国家元首、最高司法长官、武装部队总司令和英国圣公会的“最高领袖”,形式上有权任免首相、各部大臣、高级法官、军官、各属地的总督、外交官、主教及英国圣公会的高级神职人员等,并有召集、停止和解散议会,批准法律,宣战媾和等权力,但实权在内阁。

最高司法和立法机构,由国王、上院和下院组成。上院(贵族院)包括王室后裔、世袭贵族、新封贵族、上诉法院法官和教会大主教及主教。1999年11月,上院改革法案通过,除92名留任外,600多名世袭贵族失去上院议员资格,非政治任命的上院议员将由专门的皇家委员会推荐。2003年2 月,英政府提出七项上院改革案,但均遭议会否决,改革上院的计划暂时搁浅。2003年6月,内阁改组后,撤消大法官事务办公室,成立宪政

事务部。上院议长兼大法官欧文勋爵(Lord Irvine of Lairg)退休,福尔克纳勋爵(Lord Falconer of Thoroton)为现任上院议长兼宪政事务大臣。下院议员由普选产生,采取简单多数选举制度,任期5年,但政府可决定提前大选。本届下院于2005年5月选出,目前在645个议席中,工党占354席、保守党195席、自民党62席、其他小党和无党派人士30席,另有1席空缺。下院议长麦克尔

·马丁(Michael Martin)和三位副议长(通常不投票)占4席。

责任内阁制:内阁由议会产生,总揽国家行政权力,并向议会负责的一种国家政权组织形式。

英国的内阁最早是由中世纪后期(16——18世纪)的枢密院外交委员会演化而来。当时即有内阁之称,但性质是封建君主的咨询机构。

1694年,威廉三世(1689~1702在位)从支持他的辉格党中任命枢密院成员,组成辉格党内阁。但当时辉格党在议会中并不占多数。

18世纪早期,1714年,乔治一世(1714~1727在位)即位,因不通英语,逐渐不出席内阁会议。1721年,下院多数党辉格党领袖、内阁首席大臣兼财政大臣R.沃尔波尔取代国王而成为内阁首脑。沃尔波尔内阁是英国第1届正规内阁。

1937年通过了《国王大臣法》,使内阁的名称和首相的职位有了成文的法律根据。1742年,沃波尔因失去议会的支持而辞职,他这一行为开创了内阁得不到议会信任时必须辞职的先例。1784年,W.皮特(小)首相遭到议会下院反对时,提请国王解散下院,提前大选,获胜后乃继续任职。他的作法也成为惯例。

到19世纪中期,议会、内阁的职能和制度进一步完善,责任内阁制最后形成。

起源:16——18世纪,枢密院外交委员会演化而来。当时即有内阁之称,但性质是封建君主的咨询机构。

形成:18世纪早期,英王退出内阁,沃波尔主持内阁会议。

完善:19世纪上半期,两党制度建立而完善。

内阁的权力:制定政策;提交议案;行使最高行政权;协调政府职权;紧急状态下紧急行动;必要时宣布提前大选;

内阁的地位:英国最高行政机构,最高立法动议机构。19——20世纪以来,成为英国现代政治权力的核心。

内阁制原则:

1、产生方式:下院多数党领袖为内阁首相;内阁成员

由首相从下院多数党议员中挑选任命。

2、统治方式:全体一致,集体负责制。

3、去留方式:内阁失去下院信任时,全体辞职;或请

求国王解散议会,重新进行大选。

议会与内阁的关系:由议会产生并对议会负责;后来发展为内阁控制议会。首相

下院内阁(政府)

1、下院大选中多数党领袖;

2、对下院负责;

1、监督内阁,从而控制行政;

2、对议会集体负责

1、提出名单组成责任内阁制;

2、内阁与首相在政治上共

进退。

英国两党制的形成:

1、17世纪70年代——19世纪初为萌芽时期;托利党和辉格

党初步具有了政党特征;光荣革命后,两党轮流执政。

2、19世纪30年代到20世纪初为形成时期;19世纪,托利

党和辉格党演变为保守党和自由党;始于19世纪30年代的选举改革,有了的促进了两党基层组织的建立和发展,两党逐渐成为全国性的政党。

3、20世纪初至今新的两党制确立和发展时期,19世纪初,

自由党衰落,工党兴起;1922年成为第二大党,1924年,保守党和工党开始轮流执政。

要经历了三个阶段A:辉格党与托利党先后交替执政时

期;B:托利党和辉格党演变成保守党和自由党;C:工党取代自由党的地位;

代议制是指公民通过选举代表,组成代议机关行使国家权力的制度。是间接民主的形式。现代国家普遍实行代议制。资本主义国家的代议机关是议会,所以资本主义代议制又称议会制。中国的人民代表大会制度是新型的代议制,人民选举代表组成人民代表大会统一行使国家权力。

1、1265年,召开了第一次议会,这标志着英国议会的产生。

2、14世纪上半叶,议会分为上、下两院,上院又称贵族院,

下院又称平民院。

3、17世纪,许多新兴资产阶级的代表成为下议院的议员。

4、

议会改革:1、1832年,议会改革。工业资产阶级首次进入议会。2、1867年,第二次议会改革,城市小资产阶级和城市工人获得了选举权;3、1884年,第三次议会改革,农业工人取得选举权;4、1918年,议会通过法案,给予妇女选举权。

代议制最早产生于古希腊的城邦共和制国家。公元前8世纪至公元前4世纪,希腊地区出现了以城市为中心的诸多奴隶制小国的政权组织形式和统治方式,国家设立执政官、贵族会议和公民大会等机构,在人类历史上初步形成了民主政治形式,这就是代议制的民主政治雏形。但准确的说,古希腊的城邦共和制国家都是直议制国家,因为所有公民都可直接参政,所有符合条件的公民都可以直接进入公民大会。当然,在这种代议制政治中,

广大的奴隶阶级并没有任何民主权力,这就是奴隶制度下代议制的局限性。

13世纪英国出现著名的"大会议"和"模范会议"的代议制形式,中世纪一些欧洲封建城市共和国相继采取的代议制的内容和形式,如法国的"三级会议",德国的"帝国议会",但是这些代议制形式多于内容,本质上还是封建专制,不能称为真正意义上的代议制度,或者说,并不是资产阶级的代议制。

近代意义上的代议制度起源于英国。1688年"光荣革命"后产生的封建等级代表会议,与内阁制相结合而正式确立,进而形成了凌驾于国王之上的最高立法机关。这种议会制被其他资产阶级国家认可且迅速传播和效仿。英国议会两院制的发展和权力转移的演变适应了不断变化的环境和需要。在演变的过程中反映出:第一,一切变革只围绕着对国王权力的限制,上下两院权力的转移以及议会内部机构的调整等方面进行,并没有改变英国的议会制政体。第二,在权力的转移中,下院是一根主线,它从无到有,从无权到小有权力,直至取得至高无上的权力,越过顶峰后,又逐步失去权力,最终成为“取得下院多数席位的政党的驯服工具”;第三,议会权力的转移是通过政党制的发展来实现和完成的。

一、上院的权力向下院转移

1689年的权利法案确立了议会的最高权力之后,国王从此退出了与议会的权力争夺,权力的转移开始在议会内部进行,也就是从上院逐渐向下院过渡。采取的方法由武力争夺演变为和平过渡,有个逐步积累过程。当然,这种和平过渡并不意味着上院自愿拱手让权,而是经过激烈的议会斗争。权力的转移具体反映在以下诸方面:

第一,上院权力的早期削弱。14世纪以后,上院的历史主要就是逐渐向下院转移权力的过程,到14世纪末,下院慢慢建立起了它自己的权力和地位。

第二,18世纪两院的关系和谐。在18世纪,总的来说,由于基本利益的一致,上院与下院之间能和谐地相处。

第三,1832年改革的影响。1832的改革法动摇了上院的权力基础和基本利益。首先,扩大了公民权,把投票权扩大到中、下层阶级。其次,取消了上院提名下院成员的权利,使上院失去了对下院构成的有效限制。第三,重新调整了下院中席位的地方布局,使分配更加合理。

第四,1911年和1949年的两个议会法否定了上院的财政立法权并削弱了其他权力。1911年的议会法确立下院的财政立法权,上院不得否决,只能延搁一个月,逾期仍可呈送女王批准。财政是国家的命脉,下院控制了它就控制了国家的命运。该法对上院的影响是致命性的,它结束了上院在财政立法上的权力,大

大削弱了上院的权威。1949年的议会法再次削弱了上院的残余权力:财政法案只能由下院提出,上院不得对它作修改。至此,上院对财政议案就没有了任何权力。这两个议会法使下院牢牢地控制了财政立法权,并确立了它高于上院的权力。议会的至尊地位主要属于下院。