第一章 数与式

第二节 整 式

中考试题中的数学文化

一、《庄子·天下篇》

《庄子·天下篇》中写道:“一尺之棰,日取其半,万世不竭”意思是:一根一尺的木棍,每天去掉一

半,第n 天还剩下12n ,当n 趋于无穷大时,12n 趋于0,但永远不是0,也就是永远取不完. 1. 我国战国时期提出了“一尺之棰,日取其半,万世不竭”这一命题,用所学知识来解释可理解为:

设一尺长的木棍,第一天折断一半,其长为12尺,第二天再折断一半,其长为14

尺,…,第n 天折断一半后得到的木棍长应为________尺.

二、斐波那契《计算之书》

十三世纪意大利数学家斐波那契的《计算之书》是中世纪晚期欧洲重要的数学著作,在13到16世纪对欧洲算法化数学发展、商业数学革命、以及数学教育变革等方面产生了广泛的影响.

2. 13世纪数学家斐波那契的《计算之书》中有这样一个问题:“在罗马有7位老妇人,每人赶着7头毛驴,每头驴驮着7只口袋,每只口袋里装着7个面包,每个面包附有7把餐刀,每把餐刀有7只刀鞘”,则刀鞘数为( )

A. 42

B. 49

C. 76

D. 77

三、结绳记数

“结绳记数”是远古时代的人最常用的记数方法,因为那个时候还没有发明阿拉伯数字,人们在记数的时候,就只能借助外物的帮助了.所谓 “结绳记数” 就是用打绳结的办法来计算物体的数量.传说,古代的国王们出去打仗的时候,因为没有日历,就采取在绳子上打结的办法计算天数,当绳子上所有的结都被打开的时候,也就是战争该结束的时候.

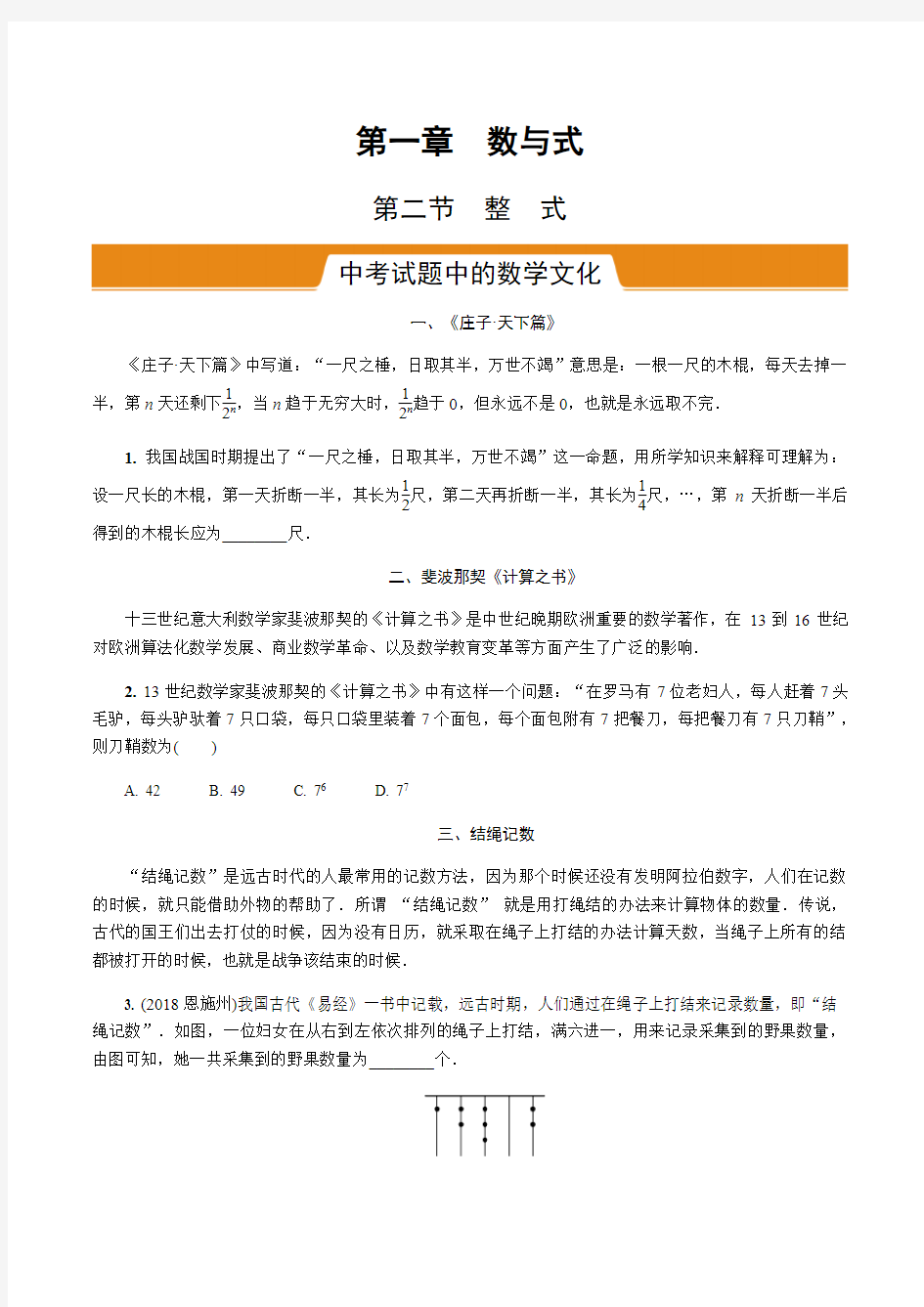

3. (2018恩施州)我国古代《易经》一书中记载,远古时期,人们通过在绳子上打结来记录数量,即“结绳记数”.如图,一位妇女在从右到左依次排列的绳子上打结,满六进一,用来记录采集到的野果数量,由图可知,她一共采集到的野果数量为________个.

四、杨辉三角

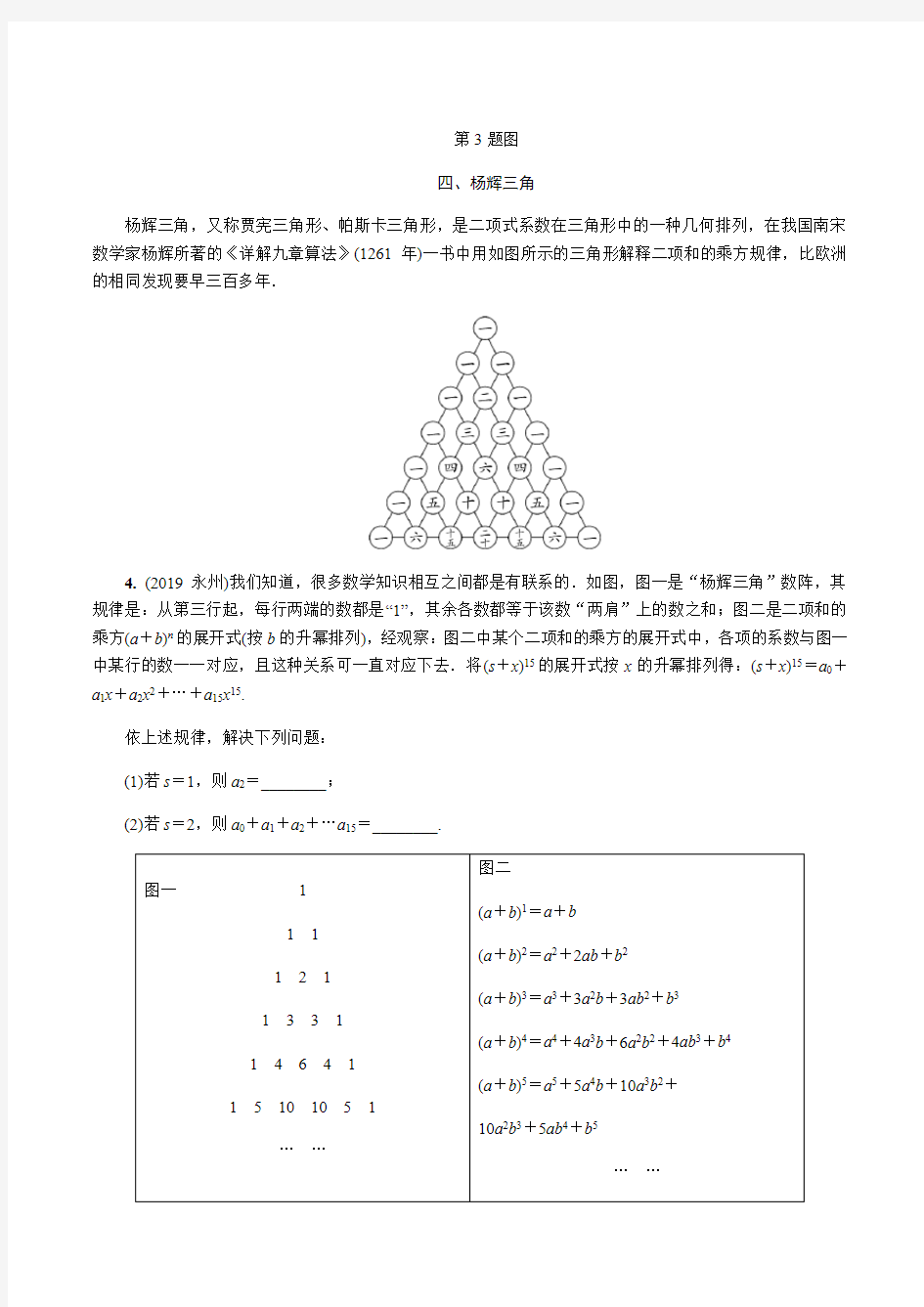

杨辉三角,又称贾宪三角形、帕斯卡三角形,是二项式系数在三角形中的一种几何排列,在我国南宋数学家杨辉所著的《详解九章算法》(1261年)一书中用如图所示的三角形解释二项和的乘方规律,比欧洲的相同发现要早三百多年.

4.(2019永州)我们知道,很多数学知识相互之间都是有联系的.如图,图一是“杨辉三角”数阵,其规律是:从第三行起,每行两端的数都是“1”,其余各数都等于该数“两肩”上的数之和;图二是二项和的乘方(a+b)n的展开式(按b的升幂排列),经观察:图二中某个二项和的乘方的展开式中,各项的系数与图一中某行的数一一对应,且这种关系可一直对应下去.将(s+x)15的展开式按x的升幂排列得:(s+x)15=a0+a1x+a2x2+…+a15x1

5.

依上述规律,解决下列问题:

(1)若s=1,则a2=________;

(2)若s=2,则a0+a1+a2+…a15=________.

参考答案

中考试题中的数学文化

1. (12)n 【解析】∵第一天折断一半,其长为12尺,第二天再折断一半,其长为14尺,14=(12

)2,第三天再折断一半,其长为18尺,18=(12)3,∵第n 天折断一半后得到的木棍长为(12

)n 尺. 2. C

3. 1838 【解析】由题意,在绳子打结的过程中满六进一,可得该图示为六进制数,化为十进制数为1×64+2×63+3×62+0×61+2×60=1838.

4. (1)105;(2)31

5.

【解析】(1)由题图二知:(a +b )1的第三项系数为0,(a +b )2的第三项系数为1,(a +b )3的第三项系数为3=1+2,(a +b )4的第三项系数为6=1+2+3,…,发现(1+x )n 的第三项系数为1+2+3+…+(n -2)+(n -1),又∵s =1,则a 2=1+2+3+…+14=105;

(2)∵(s +x )15=a 0+a 1x +a 2x 2+…a 15x 15,当x =1,s =2时,a 0+a 1+a 2+…+a 15=(2+1)15=315.