1、散热器热水采暖应优先采用闭式机械式循环系统;环路的划分,应以便于水力平衡、有利于

程式布置;有条件时宜按朝向分别设置环路。

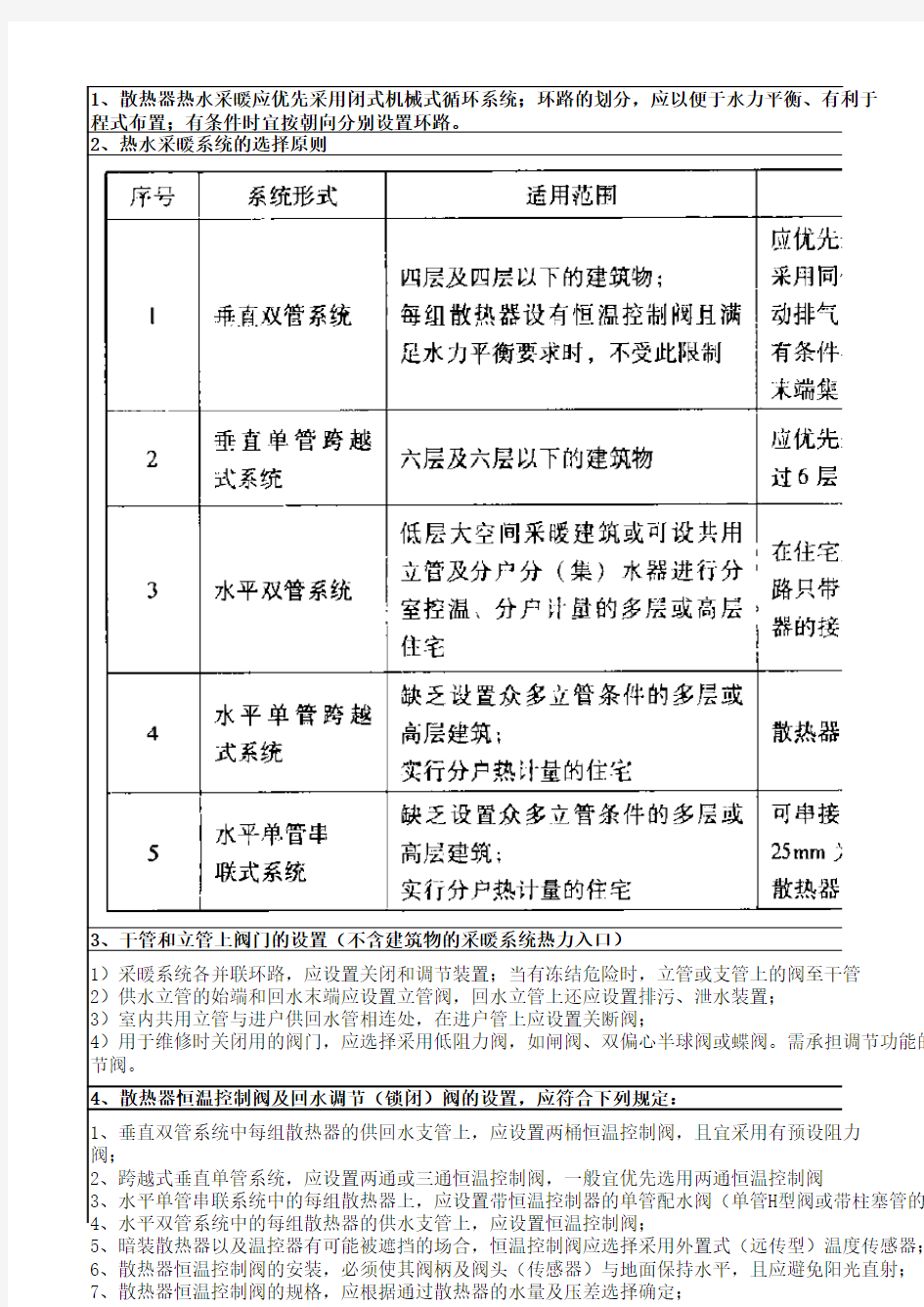

2、热水采暖系统的选择原则

3、干管和立管上阀门的设置(不含建筑物的采暖系统热力入口)

1)采暖系统各并联环路,应设置关闭和调节装置;当有冻结危险时,立管或支管上的阀至干管

2)供水立管的始端和回水末端应设置立管阀,回水立管上还应设置排污、泄水装置;

3)室内共用立管与进户供回水管相连处,在进户管上应设置关断阀;

4)用于维修时关闭用的阀门,应选择采用低阻力阀,如闸阀、双偏心半球阀或蝶阀。需承担调节功能的节阀。

4、散热器恒温控制阀及回水调节(锁闭)阀的设置,应符合下列规定:

1、垂直双管系统中每组散热器的供回水支管上,应设置两桶恒温控制阀,且宜采用有预设阻力

阀;

2、跨越式垂直单管系统,应设置两通或三通恒温控制阀,一般宜优先选用两通恒温控制阀

3、水平单管串联系统中的每组散热器上,应设置带恒温控制器的单管配水阀(单管H型阀或带柱塞管的单

4、水平双管系统中的每组散热器的供水支管上,应设置恒温控制阀;

5、暗装散热器以及温控器有可能被遮挡的场合,恒温控制阀应选择采用外置式(远传型)温度传感器;

6、散热器恒温控制阀的安装,必须使其阀柄及阀头(传感器)与地面保持水平,且应避免阳光直射;

7、散热器恒温控制阀的规格,应根据通过散热器的水量及压差选择确定;

阀;

2、跨越式垂直单管系统,应设置两通或三通恒温控制阀,一般宜优先选用两通恒温控制阀

3、水平单管串联系统中的每组散热器上,应设置带恒温控制器的单管配水阀(单管H型阀或带柱塞管的单

4、水平双管系统中的每组散热器的供水支管上,应设置恒温控制阀;

5、暗装散热器以及温控器有可能被遮挡的场合,恒温控制阀应选择采用外置式(远传型)温度传感器;

6、散热器恒温控制阀的安装,必须使其阀柄及阀头(传感器)与地面保持水平,且应避免阳光直射;

7、散热器恒温控制阀的规格,应根据通过散热器的水量及压差选择确定;

8、恒温控制阀应具有带水、带压清堵或更换阀芯以及防冻设定的功能;

9、有冻结危险的楼梯间或其他有冻结危险的场所,应由单独的立、支管供暖。散热器前不得设置调节阀5、热水采暖系统的坡度设置:

1、供回水水平干管的坡度,宜采用i=0.003,不应小于0.002;坡向有利于空气排放和管道泄水(供水和

2、与采暖立管连接的散热器供水支管,i≥0.01(坡向散热器),回水支管,i≥0.01(坡向立管);

3、当受条件限制,供回水干管(含单管水平串联的散热器连接管)无法保持必要的坡度时,允许局部无6、采暖系统承压条件设置:(综合散热器承压能力、管材管件的特性、提高工作压力的成本等

1、建筑物的采暖系统,高度超过50m时,宜竖向分区设置;

2、采用金属管道的散热器采暖系统,工作压力不应大于1.0MPa;

3、采用热塑性塑料管采暖系统的工作压力,不应大于0.6MPa;

4、低温地面辐射采暖系统的工作压力,不应大于0.8MPa

5、采暖系统中供水干管末端和回水干管始端的管道直径,不宜小于DN20.供回水立管及水平串联管的管径7、热水采暖系统的排气和泄水

热水采暖系统中的最高点及有可能集聚空气的部位,应设置自动排气阀或集气罐。空气的排除应

1、上供下回采暖系统:系统中的空气应通过设置在供水干管末端的自动排气阀或集气罐集中排除;每组

2、下供下回采暖系统:系统中的空气应通过设置在供回水立管顶部的自动排气阀或集气罐集中排除,或

3、水平双管或水平单管串联采暖系统:每组散热器上应设置自动或手动排气阀;

4、排气阀应优先选用阀体下部带阻断阀的铜质立式自动排气阀,这时水管与排气阀之间的连接管上,可一般可用DN15,系统较大时,宜采用DN20

5、热水采暖系统中的最低点及有可能积水的部位,应设置排污泄水装置;泄水管(附闸阀或球阀)的直8、采暖保温

1、管道位于室外,非采暖房间及有冻结危险的地方的管道;

2、敷设于技术夹层、管沟、管井、阁楼及天棚内的管道;

3、必须确保输送过程中参数不变的管道;

4、热媒温度等于或高于80℃、有烫伤危险的部位

5、采暖总立管。

9、管道补偿设置

1)热水管道膨胀量计算公式

1、水平干管或总理管的固定点的布置,应保证分支管接点处的最大位移量不大于40mm;连接散

移量不大于20mm;无分支管节点的管段,间距应保证伸缩量不大于补偿器或自然补偿所能吸收的最大补偿

2、采暖管道必须计算其热膨胀;计算管道热膨胀量时,管道的安装温度应按冬季环境温度考虑,一般可

3、采暖系统供回水管道应充分利用自然补偿的可能性;当利用管段的自然补偿不能满足要求时,应设置

4、补偿器应优先采用方形或Z型;并应设置于两个固定点间距的1/2~1/3范围内;

5、确定固定点的位置时,应考虑安装固定支架(与建筑物连接)的可行性;

6、垂直双管及跨越管与立管同轴的单管系统的散热器立管,长度≤20m时,可在立管中间设固定卡;长度

7、采用套筒补偿器或波纹管补偿器时,应设置导向支架;当管径DN≥50mm时,应进行固定支架的推力计

8、户内长度>10m的供水立管与水平干管相连接时,以及供回水支管与立管相连接处,应设置2~3个过渡

5、确定固定点的位置时,应考虑安装固定支架(与建筑物连接)的可行性;

6、垂直双管及跨越管与立管同轴的单管系统的散热器立管,长度≤20m时,可在立管中间设固定卡;长度

7、采用套筒补偿器或波纹管补偿器时,应设置导向支架;当管径DN≥50mm时,应进行固定支架的推力计10、管道支吊架

1)支吊架的分类

2)支吊架布置

1、设备接口附近的支吊架间距和形式,应符合管道的强度、刚度和防震要求外,应使设备借口

2、支吊架宜布置在靠近集中载荷(如阀门、三通)附近。

3、当垂直管段仅有一个支吊架时,一般装在垂直管段的上部约三分之一处。此时垂直管段上部的水平管内;垂直管段下部的水平管段第一个支吊架,可装在允许间距的二分之一范围内。当垂直管段的支吊架只平管段第一个支吊架的位置与上述相反。

4、水平弯管两侧的支吊架间距应将其中一只设在靠近弯管的直管段上。

11、工程上固定支架和热补偿设置原则:

1、采暖系统设计时,施工图只反映固定支架,对于滑动支架,在设计说明中给出参照即可。

2、采暖管道支架的设置原则是有效保证热补偿和支吊的作用,因此管道应该先考虑热补偿,然后确定支

3、对于室内采暖水平直管段来说,一般超过50米需要考虑设置补偿器,没有超过50米的情况考虑自然补补偿),固定支架的设置原则是在管段中间设置补偿器。在水平直管段长度超过50米的情况我们也可以考

12

、采暖管道预留套管:1、采暖系统设计时,施工图只反映固定支架,对于滑动支架,在设计说明中给出参照即可。2、采暖管道支架的设置原则是有效保证热补偿和支吊的作用,因此管道应该先考虑热补偿,然后确定支

3、对于室内采暖水平直管段来说,一般超过50米需要考虑设置补偿器,没有超过50米的情况考虑自然补补偿),固定支架的设置原则是在管段中间设置补偿器。在水平直管段长度超过50米的情况我们也可以考补偿器。

4、对于水平直管段超过50米,无法设置自然补偿的情况需要考虑设置热补偿,采取波纹管补偿或者U型补

1)波纹管补偿

注:1、右侧固定支架的位置距离右侧弯头也是10m,左右对称设置即可

2、垂直双管及跨越管与立管同轴的单管系统的散热器立管,长度≤20m时,

可在立管中间设固定卡;长度>20m时,应采取补偿措施;设置位置按照,连接散

热器的立管,应保证管道分支连接点由管道伸缩引起的最大位移量不大于20mm计

算,根据计算结果进行布置固定支架,然后对于没有自然补偿的固定支架之间设

置热补偿器(根据计算位置进行分段,只有两端的可以考虑不设置热补偿器,中

间的分段,有几段就设置几个补偿器,补偿器的补偿量不小于30mm)。

1、采暖管道应避免穿越防火墙,无法避免时,应预留钢套管,并在穿墙处设置固定支架。管道

2、管道穿过楼板时,应预埋钢套管,套管应高出地面20mm;管道与套管之间的空隙,应以柔性防火封堵

3、采暖管道穿越建筑基础墙、变形缝时,应设管沟。缺乏条件时,应设置套管,并采用柔性接头。

13、采暖管沟设置

1、应设计采暖半通行管沟,管沟净高宜等于或大于1.2m,通道净宽宜等于或大于0.8m;连接水

2、管沟应设计通风孔,其间隔距离不宜大于20m

2、管沟应设置检修人孔,且应符合下列要求:

1)人孔直径不应小于0.6m;

2)人孔间距不宜大于30m;

3)管沟长度大于20m时,人孔数不应少于2个;

4)人孔应布置在需检修的阀门和配件附近,不应设置于浴厕、有较高防盗要求的房间、人流较多的主要

5)管沟端头宜设置人孔

4、管沟不应与电缆沟、土建风道等想通。

14、热计量表设计

分户计量供暖系统应在热力入口安装热量表,并设置于回水管上,热量表按80%的设计流量作为热量表的量计与热能积分显示器为分体时,积分显示器应设在便于观察的场所。热量表的流量计型式可选用:机械水力平衡的前提下,应尽量减少建筑物热力入口数量。

15、固定支架的最大允许跨距

有利于节省投资及能耗为主要依据,系统不宜过大,一般可采用异

至干管的距离,不应大于120mm;

置;

阀。需承担调节功能的阀门,应选择采用高阻力阀,如截止阀,平衡阀,调

设阻力功能的恒温控制阀;回水支管上应设置铜质回水调节(锁闭)温控制阀

管H型阀或带柱塞管的单管阀)

远传型)温度传感器;传感器应设置在能正确反映房间温度的部位;

且应避免阳光直射;

温控制阀

管H型阀或带柱塞管的单管阀)

远传型)温度传感器;传感器应设置在能正确反映房间温度的部位;

且应避免阳光直射;

热器前不得设置调节阀,立管上设阀门。

道泄水(供水和水流方向相反放坡,回水沿水流方向放坡);

.01(坡向立管);

的坡度时,允许局部无坡度敷设,但该管道内的水流速度不得小于0.25m/s 成本等因素经综合考虑后确定)

管及水平串联管的管径不宜大于DN25.

排除应符合下列规定:

集气罐集中排除;每组散热器上可不设手动排气阀;

或集气罐集中排除,或在顶层散热器上设置手动或自动排气阀;

阀之间的连接管上,可不装设供维修时应用的关闭阀。自动排气阀的口径,(附闸阀或球阀)的直径,应保持DN≥20

直管段计算

L27322.40437

αt0.0000122

Δt60

ΔL20

L型管段计算

L132786.88525

L232786.88525

αt0.0000122

Δt100

ΔL140

ΔL240

Z型管段计算

L150

L250

h40

αt0.0000122

Δt100

Δh10.0244

Δh20.0244

Δh0.0488连接散热器的立管,应保证管道分支连接点由管道伸缩引起的最大位偿所能吸收的最大补偿量;

环境温度考虑,一般可取0~5℃;

能满足要求时,应设置补偿器;

管中间设固定卡;长度>20m时,应采取补偿措施;

进行固定支架的推力计算,验算支架的强度;

处,应设置2~3个过渡弯头或弯管,避免采用“T”形直连方式。

管中间设固定卡;长度>20m时,应采取补偿措施;

进行固定支架的推力计算,验算支架的强度;

备借口所承受的管道最大荷重、推力和力矩在允许范围内。

垂直管段上部的水平管段第一个支吊架,可装在允许间距的四分之三的范围当垂直管段的支吊架只能设在该管段的下方时,垂直管段上部和下部的水可。

虑热补偿,然后确定支架的具体位置。

0米的情况考虑自然补偿,不需要设置热补偿器(通过管道弯头处实现自然米的情况我们也可以考虑增加管道弯折从而实现满足自然热补偿,不设置

可。

虑热补偿,然后确定支架的具体位置。

0米的情况考虑自然补偿,不需要设置热补偿器(通过管道弯头处实现自然米的情况我们也可以考虑增加管道弯折从而实现满足自然热补偿,不设置取波纹管补偿或者U型补偿,支架和补偿器设置原则如下:

。管道与套管间的空隙,应以耐火材料填封。

隙,应以柔性防火封堵材料封堵。

并采用柔性接头。

连接水平支管处或有其他管道穿越处。通道净高宜大于0.5m

房间、人流较多的主要通道及住宅的户内,必要时可延伸至室外;

设计流量作为热量表的额定流量,且宜采用内置电池的整体式热量表。当流量计型式可选用:机械式旋翼流量计、超声波流量计。在满足室内各环路

自注

常用垂直双管下供下回式,建筑高度超过50米宜上

下分区

水平部分的管井不大于DN25mm,温差25,大概就是

40kW的供热量

无限制,大型系统宜设置

水平部分的管井不大于DN25mm,温差25,大概就是

40kW的供热量

散热器和供水管各位置处的阀门设置

架然后就近设置补偿器(具体参照左侧布置图表),补偿管段不能超过30m(具体可以通过管道

补偿通过两边拐弯处实现自然补偿,故不要设置补偿器。对于超过50m的管道,就要设置两个或多个固定支架,对于固定支架之间的管段无法实现自然补偿,所以这时候需要考虑补偿器补偿,对于轴向补偿器设置原则,在距离拐弯处10m处设置固定支架然后就近设置补偿器(具体参照左侧布置图表),补偿管段不能超过30m(具体可以通过管道热膨胀公式计算得出),对于每两个固定支架之间依次设置,最右边就可以通过右边拐弯自然补偿,长度不超过25即可。

规范要求与散热器连接的立管位移不能超过20mm,可以求得立管管道长度不能超过16m(根据温度100近似计算),也就是说垂直立管长度不超过32m,在中间设置一个固定支架即可,规范要求不超过20m在中间设置管卡,安全系数更大。超过20m就要设置多个固定支架,固定支架之间的管段长度,不能超过膨胀量允许范围内的管道计算长度(100度时不能超过16m,其他温度通过计算确定),固定支架之间设置轴向补偿器,补偿器的位置根据左侧表中的位置确定。