澳大利亚的哺乳动物

一.什么是哺乳动物?

哺乳动物是动物发展史上最高级的阶段,也是与人类关系最密切的一个类群。

哺乳动物的骨骼系统发达,支持,保护和运动的功能完善。在头骨的保护下有一个发达的大脑。哺乳动物的心脏有四瓣心室,把新鲜血液从使用过的血液中分析出来,保证血液沿一个方向流动,防止血液逆流。

哺乳动物都用肺呼吸,体温恒定,是恒温动物。哺乳和胎生是哺乳动物最显著的特征。胚胎在母体里发育,母兽直接产出胎儿。母兽都有乳腺,能分泌乳汁哺育仔兽。

哺乳动物都有四肢,用来支持他们进行游泳或飞行。

二.澳大利亚的哺乳动物分类

在澳大利亚生活的哺乳动物分为三大类:

1.单孔类;

2.有袋类;

3.胎盘类。

三.澳大利亚的单孔目类哺乳动物

单孔目动物因其没有分肛门,尿道及产道,而是由合一的总排出腔代替而得名。而且他们与爬虫类及鸟类一样,单靠产卵来繁殖下一代的生物。

世界上单孔目类动物仅有鸭嘴兽和针鼹两种。

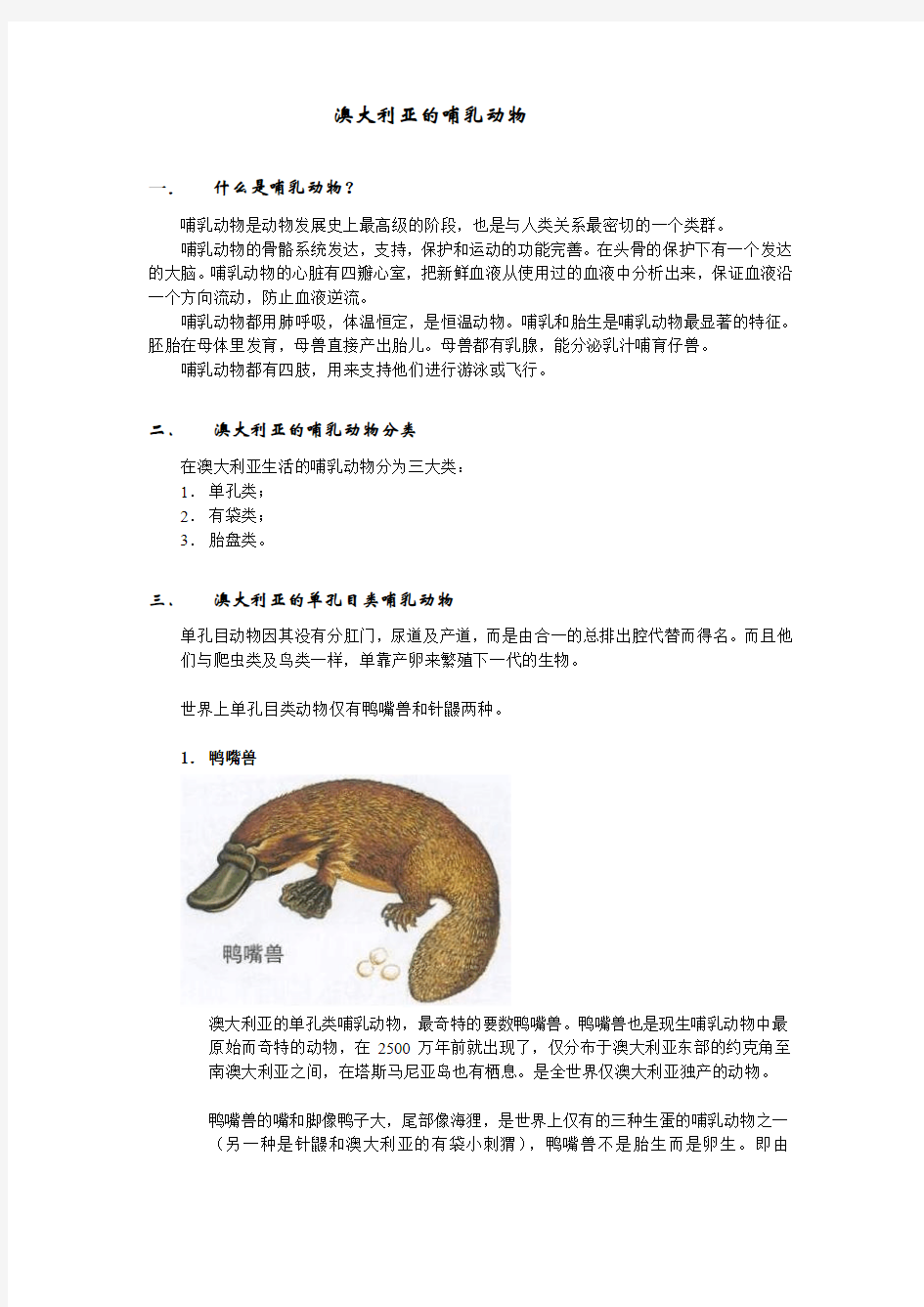

1.鸭嘴兽

澳大利亚的单孔类哺乳动物,最奇特的要数鸭嘴兽。鸭嘴兽也是现生哺乳动物中最

原始而奇特的动物,在2500万年前就出现了,仅分布于澳大利亚东部的约克角至

南澳大利亚之间,在塔斯马尼亚岛也有栖息。是全世界仅澳大利亚独产的动物。

鸭嘴兽的嘴和脚像鸭子大,尾部像海狸,是世界上仅有的三种生蛋的哺乳动物之一

(另一种是针鼹和澳大利亚的有袋小刺猬),鸭嘴兽不是胎生而是卵生。即由

母体产卵,像鸟类一样靠母体的温度孵化。母体没有乳房和乳头,在腹部两侧分泌乳汁。幼仔就趴在母兽腹部上添食。

鸭嘴兽生长在河,溪的旁边,它的大多时间都在水里,它的皮毛有油脂能保持它的身体在较冷的水温中还能保持在32℃左右的温度。雌兽挖大约16米长的涧穴,将卵产于湿水草筑成的巢内,每产最多3卵,在洞中孵卵。小鸭嘴兽孵化后,要靠母乳喂养4个月后方能自己外出觅食。

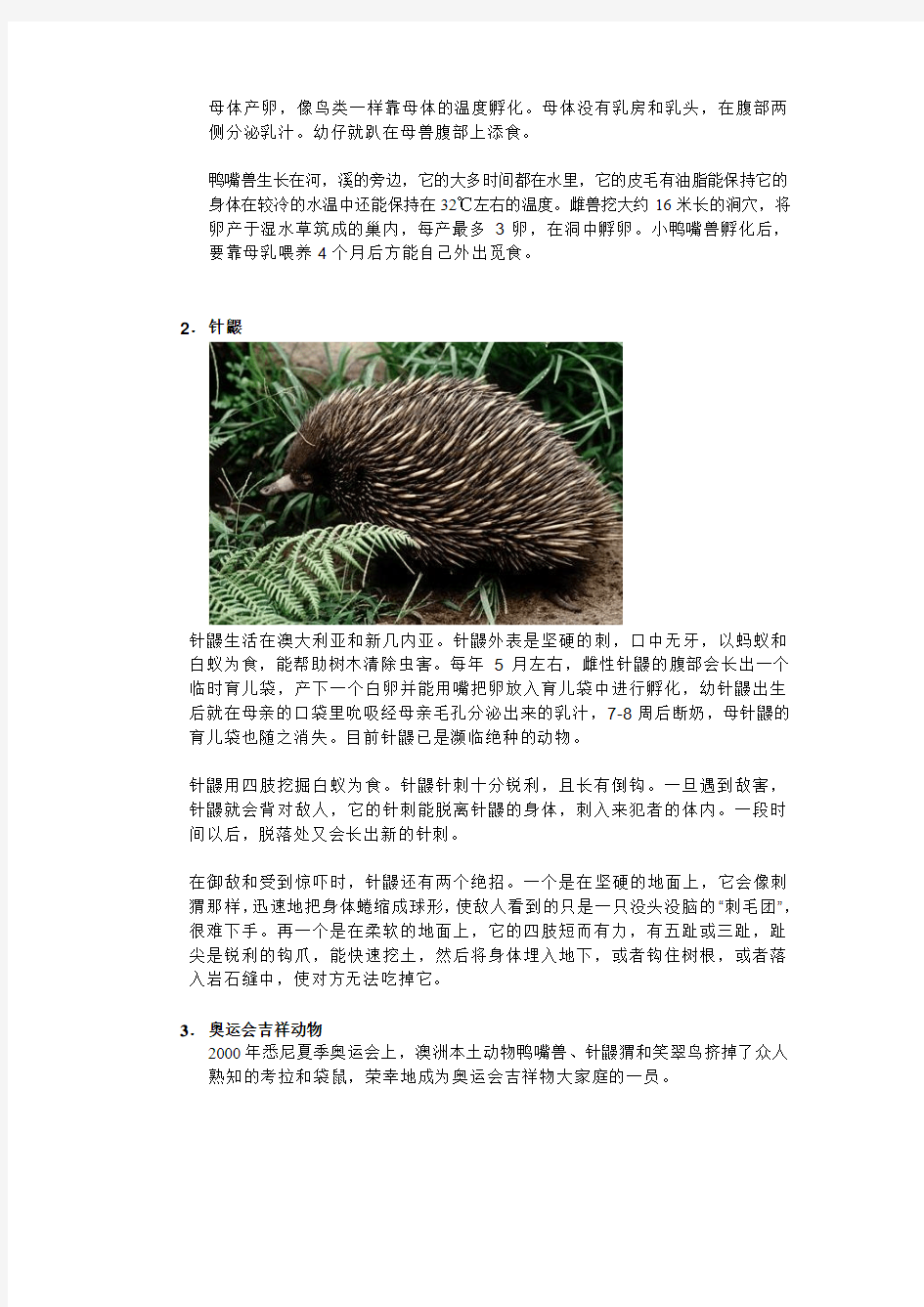

2.针鼹

针鼹生活在澳大利亚和新几内亚。针鼹外表是坚硬的刺,口中无牙,以蚂蚁和白蚁为食,能帮助树木清除虫害。每年5月左右,雌性针鼹的腹部会长出一个临时育儿袋,产下一个白卵并能用嘴把卵放入育儿袋中进行孵化,幼针鼹出生后就在母亲的口袋里吮吸经母亲毛孔分泌出来的乳汁,7-8周后断奶,母针鼹的育儿袋也随之消失。目前针鼹已是濒临绝种的动物。

针鼹用四肢挖掘白蚁为食。针鼹针刺十分锐利,且长有倒钩。一旦遇到敌害,针鼹就会背对敌人,它的针刺能脱离针鼹的身体,刺入来犯者的体内。一段时间以后,脱落处又会长出新的针刺。

在御敌和受到惊吓时,针鼹还有两个绝招。一个是在坚硬的地面上,它会像刺猬那样,迅速地把身体蜷缩成球形,使敌人看到的只是一只没头没脑的“刺毛团”,很难下手。再一个是在柔软的地面上,它的四肢短而有力,有五趾或三趾,趾尖是锐利的钩爪,能快速挖土,然后将身体埋入地下,或者钩住树根,或者落入岩石缝中,使对方无法吃掉它。

3.奥运会吉祥动物

2000年悉尼夏季奥运会上,澳洲本土动物鸭嘴兽、针鼹猬和笑翠鸟挤掉了众人熟知的考拉和袋鼠,荣幸地成为奥运会吉祥物大家庭的一员。

四.澳大利亚的有袋类哺乳动物

有袋类的特征是早产,早产儿会待在母体之育儿袋里吸奶长大。该类动物以其口袋状之育儿袋得名。育儿袋是一层覆盖乳头的皮肤。现在存活的此类动物如袋鼠,负鼠(POSSUM),袋熊(WOMBAT)及无尾熊(KOALA)。

1.袋鼠(KANGAROO)

袋鼠原产于澳大利亚大陆和巴布新几内亚的部分地区,共有17属52个品种。本科动物除树袋鼠一种外,都在陆地上生活。其中有些品种为澳大利亚特有。所有的澳大利亚袋鼠,动物园和野生动物园的除外,都在野地里生活。不同种类的袋鼠在澳大利亚各种不同的自然环境中生活,从凉性气候的雨林和沙漠岛热带地区。

袋鼠是食草动物,以矮小润绿离地面近的小草为生,将长草和干草留给其它动物。

袋鼠一般身高有1。6米,体重约有80公斤。他们的前肢短小,后肢特别发达,常常以前肢举起,后肢坐地,以跳代跑。最高可跳到4米,最远可跳至13米,可以说是跳得最高最远的哺乳动物。袋鼠的尾巴又粗又长,张满肌肉。袋鼠在跳跃过程中用尾巴进行平衡,当他们缓慢行走时,尾巴则可以作为第5条腿。

袋鼠通常以群居为主,有时可多达上百只。但也有较小品质的袋鼠如wallabies会单独生活。

袋鼠每年生殖一至二次,小袋鼠在受精30—40天左右即出生,非常微小,身长只有两厘米,体重不到一克,生下后即存放在母亲的育儿袋中。在育儿袋里有四个乳头。小袋鼠直到6—7个月才开始短时间地离开保育袋学习生活。一年后才能断奶。要经过三四年才能发育成熟,可以离开母亲独立生活。

母袋鼠长着两个子宫,经常时右边子宫里的小仔刚刚出生,左边子宫又怀了小仔的胚胎。这样左右子宫轮流怀孕,生殖力惊人。

现在据估计,澳大利亚一共有1200万只袋鼠,数目惊人。政府拟通过捕杀袋鼠合法化的条令以限制袋鼠的疯狂繁殖。

(1)红袋鼠

红袋鼠又名大赤袋鼠。这类袋鼠是袋鼠科中体型最大的一种,1。5—1。8米高,体重70—90公斤。产于澳大利亚及其附近岛屿,是澳大利亚的特产动物之一。红袋鼠

的雄性体色是红色或红棕色,其雌性则呈蓝灰色。头小,颜面部较长,鼻孔两侧有黑色须痕。他们一般1。5—2岁成熟,寿命20—22年,被列为濒危野生动植物国际公约附录上。

(2)灰袋鼠

灰袋鼠的形态特征和红大袋鼠相似,体型较小,体长1。1—1。3米,体重60—80公斤。鼻孔两侧无黑色须痕;体毛呈深灰色。灰袋鼠主要生活在灌木丛中,食物以树叶和野菜为主,也吃草类,但食草量比红袋鼠少,其它生活习性与红袋鼠相似。

(3)沙袋鼠(W ALLABY)

沙袋鼠是袋鼠科中几种中等大小的有袋哺乳动物的统称。主要产于澳大利亚。身体结构似大袋鼠。体长45—105公分,尾长33—75公分。其中主要品种有红颈沙袋鼠,俊面沙袋鼠,岩沙袋鼠,兔沙袋鼠,灰沙袋鼠和短尾灰沙袋鼠。

红颈沙袋鼠是常见品种。后颈和两肩为浅红色,产于澳大利亚东南部和塔斯马尼亚的灌木地区。

俊面沙袋鼠(又名鞭尾沙袋鼠),具有独特的颊斑,见于澳大利东部海岸疏林中。

岩沙袋鼠常栖息于临水的岩石间,毛色鲜艳,褐灰色相间,具条纹、斑片或其他花纹。在多岩石地形中活动轻快。

兔沙袋鼠形小,有些动作及习性似兔。

灰沙袋鼠分布于新几内亚及俾斯麦群岛至塔斯马尼亚,体小壮实,鼻尖,後腿短,常为人捕猎以取其肉及皮。

短尾灰沙袋鼠与之近似,现仅残存于西澳大利亚2个近海岛屿。

(4)岩大袋鼠(Wallaroo)

岩袋鼠的形态和大赤袋鼠、大灰袋鼠相似,但其体型较小,体长90-120厘米,尾长70-90厘米,体重为60-70公斤。腿、足较短且粗。

岩袋鼠主要生活于多岩石的干旱的丘陵山区。生活习性与大赤袋鼠、大灰袋鼠相似。只是它们的食物比较粗糙,除树叶、草、根茎外,还经常吃一些较硬的多刺植物。岩袋鼠有较强的耐渴能力,这是在干旱环境中形成的生活习性。1-2岁性成熟。寿命1 8-20年。

岩大袋鼠产于澳大利亚东部,西部和北部。是动物园中的主要观赏动物之一。

(5)树袋鼠

树袋鼠极有可能是现在生活在陆地上的袋鼠的远古祖先。他们是生活在树上的一种小型有袋类动物。体长在52厘米到81厘米之间。分布在中部一代,他们仅以树叶为食,偶尔吃一些花。

现存的树袋鼠有两种。拟熊树袋鼠(Lumholtz Tree Kangaroo)和古氏树袋鼠(Goodfell ow’s Tree-Kangaroo)。

Lumholtz Tree Kangaroo Goodfellow’s Tree-Kangaroo

2.考拉——树袋熊,无尾熊(KOALA)

树袋熊又名考拉,无尾熊,可拉熊,是仅生活在澳大利亚的奇特的珍贵原始树栖动物。主要分布于澳大利亚东南部的尤加利树林区。KOALA来源于古代土著语言,意思为“不喝水”。

树袋熊身体长约70—80厘米,成年体重8-15公斤,性情温顺,体态憨厚,长相酷似小熊。它的尾巴经过漫长的岁月已经退化为一个“座垫”,因此能长时间的舒适的坐在树上。它的爪尖利,前掌有5个手指,其中两个手指和其它三个相对,就像人类的拇指,可与其它指对握,使它更安全自信的紧握物体。树袋熊善于攀树,且多数时间呆在高高的树上,就连睡觉也不下来。

树袋熊身上长有厚厚的皮毛,这对他们保持温度的恒定很有利。而这些皮毛还是可以防水的。下雨时还可以当作雨衣使用,以免身体遭到潮气和雨水的侵扰。考拉的皮毛呈现出淡灰色到褐色等多种颜色,其中胸部、颈部、四肢和耳朵内侧具白色斑块。

树袋熊是一种对食物非常非常挑剔的动物,它仅采食澳大利亚的桉树叶为生。几乎从不下地饮水,这是因为他们从桉树叶中得到了足够的水分。在澳大利亚的桉树种类超过600种,但树袋熊只吃其中的12种。在有些地区,它甚至只吃一种桉树叶。一只树袋熊一天大约采食200—500克的桉树叶。而桉树含纤维特别高,营养却特别低,而且对其它动物来说,还具有很大的毒性。为了适应这一低营养的食物,树袋熊的新陈代谢非常缓慢,从而保证食物可以长时间的停留在消化系统,从而最大程度的消化吸收食物中的营养物质。而为了能最大程度的节省能量,保存体力,所以,树袋熊每天都要睡上18—22个小时。所以,树袋熊的昏睡并不像人们认为是吃了桉树叶而中毒的原因。考拉有时也会尝试采食其它植物,例如金合欢树叶、茶树叶或者白千层属植物。

树袋熊的繁殖季节为8月至次年2月。雌性树袋熊一般3-4岁开始繁殖,通常一年只繁殖一胎。怀孕期为35天,每胎只产一仔,刚生出来的小熊不足一寸,体重仅5.5克重。出生后,小树袋熊会在完全没有母亲帮助的情况下,独立自主的爬到母亲的育儿袋中,在育儿袋中有两个乳头。同时,母考拉会收缩育儿袋的肌肉以防止小树袋熊跌落出去。小树袋熊在母亲背上的育儿袋中生活6个月后爬到母亲的背上生活,当幼崽长到1岁时便会离开母亲独立生活。到3-4年性成熟,寿命为20年左右。有些雌性树袋熊每2-3年才会繁殖一次。通常,雌性的寿命比雄性更长,成年雄性的

寿命一般为10年左右,雌性的平均寿命则能达到15年。这就意味着,一只雌性树袋熊一生中仅能繁殖5-6只小树袋熊。

现在,树袋熊已经成为澳大利亚国宝级的动物,每年都有很多游客从世界各地来与它进行亲密接触。

★亲近树袋熊的注意事项

◎游客尽量保持安静,如果游客声音比较大,会使它们惊惶失措。

◎树袋熊是个“近视眼”,但对近处的干扰相当敏感,容易被激怒,所以游客不要拍打玻璃和使用闪光灯。

◎树袋熊睡觉时请勿打搅。

3.袋熊

袋熊属于有袋目熊科,主要分布分布在澳大利亚的东部,南部和塔斯马尼亚岛。体型粗壮似熊,眼小,脸似鼠。成年的袋熊体重在22-40公斤。身长70-120厘米。袋熊所有牙齿无齿根,可以终身生长。尾巴退化,只有2。5厘米长。

袋熊是世界上最大的穴居动物之一,它一生的2/3时间都住在地底下的洞穴。洞穴向外开着,或位于岩石堆下。洞穴保护袋熊免受热浪,寒冷,雨水和森林大火的侵袭,袋熊富有挖掘能力,一个晚上就能挖两米深的洞。穴长往往超过30米,大约50厘米高和50厘米宽,还可以洞洞相连,组成一个庞大的地底洞穴网络结构,有几个出口.

袋熊以吃地下茎,草和树皮为生。

4.负鼠(POSSUM)

负鼠主要产于拉丁美洲,小的有老鼠那么大,最大的也不过像猫一样大。通常具有能缠绕的长尾,因此母负鼠能随身携带幼鼠到处奔跑。负鼠性情温顺,常常夜间外出,捕食昆虫、蜗牛等小型无脊椎动物,也吃一些植物性食物。

四.澳大利亚的胎盘类哺乳动物

蝙蝠

海狮

海豚

鲸鱼

澳洲野狗

哺乳动物不比恐龙年轻 早在三叠纪晚期,就在恐龙刚刚登上进化舞台的同时,一群在当时并不起眼的小动物从兽孔目爬行动物当中的兽齿类里分化出来。它们有点“生不逢时”,因为在随后从侏罗纪到白垩纪长达1亿多年的漫长岁月里,它们一直生活在以恐龙为主的爬行动物的巨大压力下,在夹缝里求生存。直到白垩纪之末,当恐龙等在中生代异常适应的爬行动物发生了大灭绝之后,它们才得以在随后的新生代中顽强地崛起并成为新生代地球的主宰。它们就是哺乳动物,它们最终能够从夹缝里崛起的原因则是它们已经具备了一系列进步的特征。哺乳动物的起源从晚三叠纪开始,哺乳动物在整个中生代经历了艰难而不屈不挠的发展过程,分化出始兽亚纲、异兽亚纲和兽亚纲三大类。其中,始兽亚纲包括柱齿兽目、三尖齿兽目两类;异兽亚纲仅有一目,即多瘤齿兽目;兽亚纲包括三个次亚纲,即祖兽次亚纲、后兽次亚纲和真兽次纲。 哺乳动物特征的确立 哺乳动物是灵活的四足动物,有比较大的脑颅,反映了它们脑量的增加和与之相关的神经控制能力和智力的提高。哺乳动物基本代谢水平高,体被能够保温的毛发,再加上机体内的其它生理机制(如出汗等),使得它成为体温恒定的温血动物。除了单孔类之外,哺乳动物的幼体都是胎生,使得幼崽在出生前已在母亲体内完成了一定的发育过程,因此幼崽更具生命力;同时,幼崽出生后以母亲的乳汁为营养,得到母亲的保护,使得它们的成活更有保证。哺乳动物的牙齿分化成门齿、犬齿和颊齿(包括前臼齿和臼齿),颊齿通常有一个包括几个齿尖的齿冠,以两个或更多的齿根固着在颌骨上,这样的牙齿更能够适应于咀嚼多样化的食物。哺乳动物有次生的骨质硬腭,使鼻道与口腔分开,使得它们在咀嚼食物时不影响呼吸。此外,哺乳动物还有一些其它不同于爬行类的解剖学特征。例如:哺乳动物颈部的肋骨(颈肋)与颈椎愈合,成为颈椎的一部分;腰椎两侧具有游离的肋骨;肠骨、坐骨和耻骨愈合成为一块整个的骨盆结构;头骨有一对枕髁。尤其突出的是,哺乳动物头骨与下颌的关节由鳞骨和齿骨组成,原来在爬行动物中连接头骨和下颌的方骨和关节骨在哺乳动物中进入了中耳,分别变成了三块听小骨中的两块:砧骨和锤骨,它们与镫骨(在爬行动物唯一的一块听小骨)一起组成一套杠杆结构,用以传导从耳膜到内耳的声波震动。这是在脊椎动物进化史上解剖结构从一种功能转变到另一种功能的最好例证之一。 附件 01-3.jpg (27.81 KB) 2007-8-27 20:18 哺乳动物的内耳构造

第七节哺乳动物 知识目标:1、说明哺乳动物的形态、结构和生理功能的特点,概述哺乳动物的主要特征; 2、阐明狼和兔在牙齿等方面与其陆地生活相适应的特点; 3、了解哺乳动物与人类的生活关系。 过程与方法:通过进行观察、分析、类比等方法的训练,培养学生观察、分析、总结和概括的能力。 教学重点:1、理解哺乳动物的形态结构与功能性适应的特点。 2、了解哺乳动物与人类的生活关系。 教学难点:哺乳动物与陆地生活相适应的特点。 教学方法:情景教学法,设疑提问法,讨论法。 教学准备:教师:多媒体教学课件的制作与准备。 学生:预习教材,了解哺乳动物的食性特点及生活方式。 一、情境引入: 教师展示:P36“想一想,议一议”图文:上图争相吃奶的小狗多可爱!哺乳动物用乳汁哺育幼崽。小动物一般在出生后,就会吮吸乳汁。与其他抚育后代的方式相比,哺乳有什么优越性? 生:回答...... 引入新课:这就是我们第七节要解决的问题。 【答疑解惑】

①乳汁中含有丰富的营养物质,使得哺乳动物的后代在优越的营养条件下健康地、迅速地生长和发育,②哺乳动物的雌兽能较好的的保护自己的幼崽。 二、自主、合作、交流 任务一:总结哺乳动物的两个主要特征 1、观察猕猴、野马、大象的体表,与鸟类的体表有什么相同点与不同点? 体表被毛,有保温作用,是恒温动物 2、展示袋鼠、熊猫、猴哺乳的图片,引导学生从生殖和发育方面说出,哺乳动物的胎生、哺乳特征。 ①联系青蛙产卵,鱼类产鱼籽的存活率 ②鸟类产卵,乌龟产卵的存活率 ③鸟类育雏,企鹅的孵卵图片 总结胎生哺乳的优越性: 胎生:绝大多数哺乳动物的胚胎在雌性体内发育,通过胎盘从母体获得营养,发育到一定阶段后从母体中产出。 哺乳:雌性用自己的乳汁哺育后代,使后代在优越的营养条件下成长。胎生、哺乳提高了后代的成活率 提示:(1)胚胎在母体里发育,母体直接产出幼崽。胎生比卵生提高了后代的存活率。

重点增分练 一、选择题1.拟采用“取材→消毒→愈伤组织培养→出芽→生根→移栽”的方法繁殖一种名贵花 卉。下列有关叙述错误的是( ) A.消毒的原则是既要杀死材料表面的微生物,又减少消毒剂对细胞的伤害 B.在愈伤组织培养基中加入细胞融合的诱导剂,可获得染色体加倍的细胞 C.出芽是外植体经细胞脱分化后再分化的结果,受基因选择性表达的调控D.诱导分化生长物生根时,培养基中通常含有NAA等植物生长调节剂 解析:选B 愈伤组织细胞有细胞壁,加入细胞融合的诱导剂也不能使细胞融合;再分化出芽是基因选择性表达的结果;NAA等植物生长调节剂可以诱导分化生根。2.(2019届高三·苏锡常镇四市调研)将鼠胚胎干细胞(ES细胞)种植于饲养层细胞上, 添加干细胞因子、血小板生成素及动物细胞培养液,培养6 d后,检测发现86%的细胞形态与结构特征呈现出造血干细胞样细胞(CD34+细胞)的特点。下列有关叙述错误的是( ) A.从早期胚胎中分离出来的细胞就是ES细胞 B.干细胞因子等物质可促进ES细胞分化形成CD34+细胞 C.ES细胞形成CD34+细胞的根本原因是基因的选择性表达 D.本实验结果尚不能支持“动物细胞具有全能性”的观点 解析:选A 从早期胚胎中分离出来的细胞有ES细胞,但不都是ES细胞;干细胞因子 等物质可促进ES细胞分化形成CD34+细胞;ES细胞形成CD34+细胞的过程为细胞分化,其实质是基因的选择性表达;本实验结果只是形成了多种不同的细胞,并没有形成完整的个体, 因此尚不能支持“动物细胞具有全能性”的观点。 3.下表是有关动物细胞培养与植物组织培养的比较,错误的是( ) 解析:选A 殖。

哺乳动物的教案 一、教学目标 (一)知识目标 1.概述哺乳动物的主要特征。 2.举例说明哺乳动物与人类生活的关系。 (二)能力目标 通过分析、概括形态各异、生活环境差别很大的哺乳动物的共同特征,尝试进行比较、分析、概括。 (三)情感、态度与价值观目标 关注哺乳动物和人类生活的关系。 二、教学重点 哺乳动物的主要特征;哺乳动物与人类生活的关系。 三、教学难点 辩证地认识哺乳动物和人类生活的关系。 四、教学准备 查阅相关资料,设计并制作多媒体课件。 五、教学过程 (一)创设情境,引发思考,导入新课 创设形态各异、生活环境差别很大的哺乳动物的图片情境。请学生辨识这些动物,讨论这些动物是否都属于哺乳动物?并说出理由。学生可能会说出这些动

物都是胎生、哺乳的,体温都是恒定的等等。引出课题,今天我们就一起来学习哺乳动物的相关知识。 【设计意图】识别形态各异、生活环境差别很大的哺乳动物,初步讨论哺乳动物的主要特征。 (二)概述哺乳动物的主要特征 1.刚才同学们初步说出了哺乳动物的主要特征,现在我们先来回顾一下:从体表来看,哺乳动物与其他类群的动物有什么区别?我们学过的腔肠动物、线形动物、环节动物、软体动物、节肢动物、鱼类、两栖类、爬行类、鸟类的体表都有什么特有的结构?哺乳动物呢? 【设计意图】总结不同类群动物体表的特有结构,可以使学生对各个类群的特征有更清晰的认识,也便于从体表特征的角度初步区分各主要类群。 2.绝大多数哺乳动物体表被毛,但生活在不同环境里的动物体表的毛还是不同的。 准备生活在非洲等热带地区的河马和生活在北美北部的灰狼图片,让学生观察图片中的动物及其生存环境,思考:河马和灰狼分别生活在怎样的环境中?为什么河马几乎无毛发,而灰狼在寒冷的冬季有厚厚的体毛到夏天则变薄?哺乳动物的体毛起到怎样的作用呢?学生通过分析比较、小组讨论等,能更深入地理解并认同“哺乳动物体表被毛”这一特征,及其重要意义。 【设计意图】比较不同环境中的哺乳动物皮毛不同,理解哺乳动物体表被毛的主要作用是保温。 3.除了体表被毛这一外在特征之外,哺乳动物区别于其他动物的本质特征是什么呢?请学生看“想一想,议一议”,思考:和其他类群的动物相比,为什么胎生、哺乳提高了后代的成活率?准备奶制品包装袋上的营养成分数据照片,请学生思考:为什么奶水可以为幼崽提供最好的营养?补充考拉、袋鼠等有袋目的哺乳动物,加深学生对哺乳动物“哺乳”这一重要特征的理解。为什么说绝大

1.(2014?郴州)下列关于哺乳动物的叙述,正确的是( ) A. 体表被毛,有于吸引异性和求偶 B. 胎生可以提高产仔数量 C. 胎生、哺乳有利于提高后代成活率 D. 所有哺乳动物都是通过胎生繁殖后代 【答案】C 【解析】试题分析:哺乳动物的主要特征:一般具有胎生哺乳,体表被毛覆盖,有保温作用,体腔内有膈,牙齿分为门齿、臼齿、犬齿,心脏四腔,用肺呼吸,体温恒定等。哺乳动物中只有鸭嘴兽是卵生。 A、哺乳动物体表被毛,有利于保温,不是有于吸引异性和求偶,A不正确; B、胎生可以提高后代的成活率,不是可以提高产仔数量如驴,B不正确; C、胎生、哺乳有利于提高后代成活率,C正确; D、鸭嘴兽是卵生的哺乳动物,因此绝大部分哺乳动物都是通过胎生繁殖后代,D不正确。故选:C. 2.(2017辽宁营口)哺乳动物后代的成活率大大提高,主要与下列哪项特征有关?() A.体温恒定 B.胎生哺乳 C.分布广泛 D.牙齿有分化 【答案】B 【解析】试题分析:哺乳动物在繁殖期间哺乳动物雌雄交配,雄性的精子进入雌性的体内,和卵细胞结合,形成受精卵,在雌性动物的子宫内发育形成胚胎,胚胎在母体的子宫内,通过胎盘和母体之间进行物质交换,发育成胎儿,胎儿从母体生出来,这种生殖方式叫胎生,刚出生的幼体身上无毛,眼睛没有睁开,不能行走,只能靠母体的乳汁生活,叫哺乳,所以称为哺乳动物,大大提高了后代的成活率,增强了对陆上生活的适应能力. 3.(2017山东东营)十二生肖是华夏先民图腾崇拜和早期天文学的结晶,让每个人都具有与生俱来的属相,代表着全中国所有人的精神风貌。下列哪项是丑牛、巳蛇、酉鸡的共同特征?() A.体温恒定 B.用肺呼吸 C.胎生哺乳 D.心脏四腔

Introduction DNA methylation involves the addition of a methyl group to the 5th carbon atom of cytosine to create 5-methylcytosine. In most mammalian cells, the majority of 5-methylcytosine is found immediately preceding (5′) guanine residues and is referred to as CpG methylation. The mammalian genome is interspersed with regions of high CpG density, known as CpG islands (CGIs), which overlap the promoter regions of ~70% of human genes.1 DNA methylation has also been described in non-CpG con-texts, such as CpA, CpT, and CpC, which will be collectively referred to as non-CpG methylation throughout this review. First described in the plant genome,2 non-CpG methylation has since been found independent to, or coexisting with, CpG methyla-tion in various contexts within mammalian genomes. Non-CpG methylation occurs within various cell types and at specific stages during cell development; however, the functional significance of this in the mammalian genome is poorly understood. In this review, we will describe evidence for the existence of non-CpG methylation, specifically in mammalian genomes, and discuss the differences between CpG and non-CpG methylation, possible mechanisms of its establishment and maintenance, and the potential functions of this DNA modification. The Function of CpG Methylation in Mammalian Cells The function of CpG methylation is context-dependent 3; how-ever, it is most clearly understood as a mechanism of controlling gene expression. Changes in CpG methylation, histone modifica-tions and nucleosome positioning can alter promoter DNA acces-sibility and regulate the recruitment of DNA binding proteins, such as transcription factors. CpG methylation can also repress transcription by directly blocking the binding of transcription activating proteins.4,5 Although CpG methylation at promoters is associated with transcriptional silencing, high levels of methyla-tion within the gene body are associated with highly expressed genes.6 The enrichment of CpG methylation within gene bod-ies, particularly at exonic regions, may contribute to exonic rec-ognition and splicing by promoting the pausing of the RNA polymerase II complex at exons and increasing the probability of co-transcriptional splicing.7,8 Other functions of CpG meth-ylation include the regulation of interactions between enhancers and promoters through the regulation of specific DNA-protein interactions. For example, nucleosome occlusion and hyper-methylation of the distal enhancers of the NANOG /OCT4 and glucocorticoid receptor promoters prevents them from activat-ing these genes.9,10 The expression of the imprinted IGF2 gene is regulated by methylation at sites within the IGF2-H19 imprinted locus, which prevents binding of the CTCF insulator and allows interaction of the IGF2 gene promoter with its enhancer.11 CpG *Correspondence to: Luke Hesson; Email: l.hesson@https://www.doczj.com/doc/241561708.html,.au Submitted: 02/24/2014; Revised: 03/26/2014; Accepted: 04/02/2014;Published Online: 04/09/2014; https://www.doczj.com/doc/241561708.html,/10.4161/epi.28741 The evidence for functional non-CpG methylation in mammalian cells vibha Patil, Robyn L ward, and Luke B Hesson* Adult Cancer Program; Lowy Cancer Research Centre and Prince of wales Clinical School; University of New South wales; Sydney, NSw Australia Keywords: DNA methylation, non-CpG methylation, non-CG methylation, epigenetics Abbreviations: B29, Immunoglobin β-Chain; CDKN2A, cyclin-dependent kinase inhibitor 2A; CGI’s, CpG islands; CTCF, CCCTC-binding factor; DNMT, DNA methyltransferase; EBF, early B-cell factor; ESCs, embryonic stem cells; GSTP1, glutathione S-transferase pi 1; GVOs, germinal vesicle oocytes; H19, imprinted maternally expressed transcript; hESCs, human embryonic stem cells; IGF2, insulin-like growth factor 2; iPSCs, induced pluripotent stem cells; LUMA, luminometric-based assay; MSRE, methylation sensitive restriction endonuclease; PDK4, pyruvate dehydrogenase kinase, isozyme 4; OR, odourant receptor; PGC-1α, peroxisome proliferator-activated receptor gamma co-activator-1 α; SOX2, sex determining region Y-box 2; SYT11, synaptotagmin XI; TNF-α, tumor necrosis factor-α; TP53, tumor protein p53; T2DM, type 2 diabetes mellitus; WGBS, whole genome bisulphite sequencing in mammalian genomes, the methylation of cytosine residues within CpG dinucleotides is crucial to normal devel-opment and cell differentiation. However, methylation of cytosines in the contexts of CpA, CpT, and CpC (non-CpG methylation) has been reported for decades, yet remains poorly understood. in recent years, whole genome bisulphite sequencing (wGBS) has confirmed significant levels of non-CpG methylation in specific tissues and cell types. N on-CpG methylation has several properties that distinguish it from CpG methylation. Here we review the literature describing non-CpG methylation in mammalian cells, describe the important characteristics that distinguish it from CpG methylation, and discuss its functional importance. ?2014 L a n d e s B i o s c i e n c e . D o n o t d i s t r i b u t e .

2012—2013学年度下学期期末考试 高二生物试题 一、选择题(共40分,每题1分) 1.有关基因工程叙述正确的是() A.限制酶只在获取目的基因时才用B.基因工程产生的变异属于人工诱变 C.质粒都可以作为载体D.蛋白质的氨基酸排列顺序可能为合成目的基因提供线索 2.某科学家从细菌中分离出耐高温淀粉酶(Amy)基因a,通过基因工程的方法,将基因a与载体结合后导入马铃薯植株中,经检测发现Amy在成熟块茎细胞中存在。下列有关这一过程的叙述不正确的是() A.获取基因a的限制酶的作用部位是图中的① B.连接基因a与载体的DNA连接酶的作用部位是图中的② C.基因a进入马铃薯细胞后,可随马铃薯DNA分子的复制而复制,传给子代细胞 D.通过该技术人类实现了定向改造马铃薯的遗传性状 3.如图是获得抗虫棉的技术流程示意图。卡那霉素抗性基因(kan r)常作为标记基因,只有含卡那霉素抗性基因的细胞才能在卡那霉素培养基上生长。下列叙述正确的是( ) A.构建重组质粒过程中需要限制性核酸内切酶和DNA连接酶 B.愈伤组织的分化产生了不同基因型的植株 C.卡那霉素抗性基因(kan r)中有该过程所利用的限制性核酸内切酶的识别位点 D.抗虫棉有性生殖后代能保持抗虫性状的稳定遗传 4.下列叙述符合基因工程概念的是() A.B淋巴细胞与肿瘤细胞融合,杂交瘤细胞中含有B淋巴细胞中的抗体基因 B.将人的干扰素基因重组到质粒后导入大肠杆菌,获得能产生人干扰素的菌株 C.用紫外线照射青霉菌,使其DNA发生改变,通过筛选获得青霉素高产菌株 D.自然界中存在的噬菌体自行感染细菌后其DNA整合到细菌DNA上 5.正确表示基因操作“四步曲”的是( ) ①获取目的基因②目的基因导入受体细胞③基因表达载体的构建④目的基因的检测和鉴定 A.①②③④ B.④①③② C.①③②④ D.③①②④ 6.通过基因工程的方法,使番茄果肉细胞含有人奶蛋白。有关该基因工程叙述错误的是( ) A.采用反转录的方法得到的目的基因有启动子、终止子 B.用同种限制酶处理质粒和含目的基因的DNA,可产生相同的黏性末端而形成重组DNA 分子 C.番茄的叶肉细胞可作为受体细胞 D.启动子对于目的基因在番茄的叶肉细胞中表达是不可缺少的 7.人们试图利用基因工程的方法,用乙种生物生产甲种生物的一种蛋白质。生产流程是:

哺乳动物的进化过程 摘要:哺乳动物配子发生过程中双亲特异性甲基化印迹导致父母双方的基因组在发育中的不等性和互补性,使父母双方的基因组对正常发育都是必需的.因此,基因组印迹是胚胎发育过程中基因组整体水平上基因表达调控至关重要的第一步,也是哺乳动物两性生殖的表观遗传基础.但基因组印迹在脊椎动物中的进化起源、形成并维持稳定的表观遗传修饰分子机制都还完全不清楚.在动物界,由于至今未在非哺乳动物中发现内源印迹基因,基因组印迹被认为可能是胎生哺乳动物单独进化出来的。 关键词:哺乳动物;恐龙化石;进化树 Abstract:Mammals gametes problems in specific methylation parents to the genome of molecularly imprinted both parents in development of sex and complementary range, make both parents to the normal development of the genome is necessary. Therefore, genomic imprinting is in the process of the development of embryo whole genome level regulating gene expression in a crucial first step, and mammals apparent genetic basis of both sexes reproduction. But genomic imprinting vertebrates evolution in the origin, form and keep the stability of the apparent genetic modification molecular mechanism is completely not clear. In the animal kingdom suggests, because so far, in the mammals found endogenous imprinting gene, genomic imprinting is thought to be viviparous mammals evolved alone. Keywords:Mammals; Dinosaur fossils; Evolutionary tree; 【引言】 对于现生动物来讲,可以简单地定义为出生后哺乳的动物。现生的哺乳动物有单孔类和兽类。单孔类,如鸭嘴兽和针鼹等,是卵生的哺乳动物,仅产于大洋洲。兽类又分为有袋类和有胎盘类。前者主要产于南半球的澳大利亚和南美洲,胎儿出生时未发育完全,必须在育儿袋中抚育一段时间,如大袋鼠、考拉等等。后者则包含了所有其他现生哺乳动物,如牛、马、狗、鼠以及我们人类,等等。 现生哺乳动物出生后哺乳是一个不争的事实,是胎生还是卵生也可以通过观察直接求证。然而对于化石来说,我们就缺乏直接的证据了。好在科学家通过努力,建立了哺乳动物起源和系统演化的框架,给我们讨论这个问题提供了依据。根据分支系统学的简约性原则,我们可以判定所有哺乳动物(包括鸭嘴兽)应该是吃奶的。关于胎生还是卵生的问题,依据相同的原理,我们可以判定哺乳动物之外的哺乳型动物与单孔类都是卵生的,而构成兽类的有袋类和有胎盘类的共同祖先及其所有后裔则应该是胎生的。 【哺乳动物的进化】 1、恐龙大灭绝体型巨大,形态各异的恐龙一直吸引着人们的兴趣,很多描绘恐龙的书、电影逼真地再现了恐龙的形象。在两亿多年前遥远的中生代,大量的爬行动物在陆地上生活,因此中生代又被称为“爬行动物时代”,地球第一次被脊椎动物广泛占据。那时的地球气候温暖,遍地都是茂密的森林,爬行动物有足够的食物,逐渐繁盛起来,种类越来越多。恐龙是所有爬行动物中体格最大的一类,很适宜生活在沼泽地带和浅水湖里,那时的空气温暖而

[哺乳动物之最]哺乳动物与人类关系 哺乳动物是指用母乳哺育幼儿的动物,是动物世界中形态结构最高等、生理机能最完美的类群。总的来讲,哺乳动物的智力水平要比其他种类的动物的智力水平高。全世界现存哺乳动物大约有4000多种,其中有的善于在陆地上奔跑,有的能够在空中飞翔,也有些种类常年生活在水中。哺乳动物的基本特征:所有哺乳动物都是恒温动物,体表的皮毛可以帮助其保持体温,都有骨骼,用肺呼吸,多为胎生。所有的4000多种哺乳动物中,有哪些动物处于极端的生活环境?有哪些动物有着极其独特的形态和生理特征呢? 怀孕期最短的哺乳动物――鼠兔。鼠兔身长约12厘米,体重为120克左右。后肢长于前肢,无尾巴,耳呈椭圆形。由于既像老鼠,又像兔子,所以叫鼠兔,它的怀孕期只有15天左右。怀孕期最长的哺乳动物――大象。大象的怀孕期是所有的哺乳动物中最长的,要18-20个月。哺乳期最短的哺乳动物――冠海豹。小冠海豹出生时大约20公斤,哺乳期内大约每天增加5公斤,但哺乳期仅4天,是所有哺乳动物中哺乳期最短的。哺乳期最长的哺乳动物――人类。根据需要,人的哺乳期可以从一年延长到两三年,甚至更长。跑得最快的哺乳动物――猎豹。猎豹是一种十分凶猛的野兽,属猫科动物。有非洲猎豹和美洲猎豹。猎豹的四肢特别发达健壮,躯干部分成弓形,富有弹性,腰部和腿部有很强的爆发力,这种体型十分适宜奔跑,在300米以内,它的步幅可跨7米,奔跑时速超过110公里,可与汽车或火车相比。所以.猎豹有动物“短跑冠军”之称。最缓慢的哺乳动物――三趾蛞蝓。南美赤道地带的三趾蛞蝓在地面的平均奔跑速度介于每分钟1.8米和2.4米之间,即每小时0.1~0.16公里之间。速度最慢的树栖哺乳动物――树懒。生活在南美洲亚马逊热带雨林中的树懒,它的平均对地速度是每分钟2~2.44米。最大的哺乳动物――蓝鲸。它也是地球上生活的最大的动物,蓝鲸不仅仅是现存世界上最大的动物,也是到目前为止最大的动物,它比中生代的恐龙都大得多,这种庞然大物,重达200吨。最大的陆生哺乳动物――象。目前世界上只有两种象,亚洲象和非洲象。亚洲象又名印度象,身体较非洲象稍小些,主要分布在印度、泰国、马来西亚、巴基斯坦、缅甸、越南、斯里兰卡和我国的云南省。非洲象分布在非洲各地的丛林以及丘陵地带。非洲象的体型较大些,体重可达5~6吨。最长寿的哺乳动物――大象。在哺乳动物中,除人类以外,最长寿的动物是大象,据说它能活60到70岁。当然野生大象和人工饲养的是不同的,前者的寿命短些。据记载,哥拉帕格斯群岛的长寿象能活180岁到200岁。最小的哺乳动物――小麝?。小麝?又名尖嘴鼠,吻尖长,且能伸缩,体长不超过4.5厘米,体重1.2~1.7克。小麝?仅分布于我国长江以北地区。最小的飞行类哺乳动物――大黄蜂蝙蝠。它是最小的蝙蝠,体重仅2克。最大的灵长类哺乳动物――低地猿。发现于刚果东部的雄性东部低地猿两足站立时高度为1.75米,平均体重达163.4公斤。最小的灵长类哺乳动物――小鼠狐猴。最小的灵长类哺乳动物是西马达加斯加落叶林中最近被重新发现的小鼠狐猴。该种动物头部和身体的长度为6.2厘米,尾部长度为13.6厘米,平均重量为30.6克。最小的鳍脚亚目哺乳动物――海狗。该动物生长在加拉帕戈斯群岛。成年雌性海狗体长为1.2米,重量为27公斤。雄性海狗则大得多,平均高度为1.5米,重量为64公斤。最大的啮齿类哺乳动物――水老鼠。南美北部的水老鼠,头部和身体的长度为1~1.3米,重量可达79公斤。一只在笼中喂肥的该种动物可达113公斤。最小的啮齿类哺乳动物――北部小鼠、俾路支小跳鼠。墨西哥和美国得克萨斯、亚利桑那州的北部小鼠和巴基斯坦的俾路支小跳鼠头部和身体的长度都为3.6厘米。寿命最长的啮齿类哺乳动物――苏门答腊有冠豪猪。纪录中啮齿类动物最大的年龄为27岁零3个月,这是一只1965年1月12日死于美国华盛顿特区的苏门答腊有冠豪猪。最原始的哺乳动物――鸭嘴兽。鸭嘴兽是一种卵生、哺乳的半水栖动物,因嘴形似鸭嘴而得名。它在学术上具有重要意义,代表了从爬行类到哺乳类的过渡阶段,是珍贵

专题3 胚胎工程 一、选择题 1.下列关于哺乳动物胚胎发育和胚胎工程的叙述,正确的是() A.卵裂期胚胎中细胞数目和有机物总量在不断增加 B.胚胎分割时需将原肠胚的内细胞团均等分割 C.胚胎干细胞具有细胞核大、核仁小和蛋白质合成旺盛等特点 D.胚胎干细胞是一类未分化细胞,可从早期胚胎中分离获取 2.下列有关哺乳动物个体发育的叙述,错误的是() A.胚后发育过程中伴有细胞分化 B.幼鹿经过变态发育过程长出发达的鹿角 C.胚胎发育过程中也会出现细胞衰老 D.来自原肠胚同一胚层的细胞经分化发育成不同的组织 3.高等哺乳动物受精后不久,受精卵最后发育成一个完整的幼体,下列叙述错误的是() A.高等哺乳动物胚胎发育中的细胞分化开始于囊胚期,终止于生命结束 B.高等哺乳动物胚胎发育经历的时期中最关键的时期是原肠胚期 C.进行胚胎分割时,应选择原肠胚期的胚胎进行 D.下图是胚胎发育过程中囊胚期示意图,①②③依次称之为透明带、滋养层、内细胞团 4.下列有关胚胎工程的叙述,正确的是() A.卵裂期每一个细胞的体积比受精卵大 B.试管动物是无性生殖 C.对某一胚胎的干细胞核移植,产生的动物中雄性和雌性的几率各占 2 1 D.通过胚胎移植技术可充分发挥良种母畜的繁殖潜力 5.“试管婴儿”技术是将不孕夫妇的精子和卵子细胞取出在试管中完成受精,并在试管中培养受精卵使其发育到囊胚阶段,再将胚胎移入女性子宫内发育成胎儿。“试管婴儿”技术在生物学上所依据的原理是() A.有性生殖B.组织培养C.克隆技术D.基因工程 6.胚胎培养是指() A.自然受精形成的受精卵发育为早期胚胎 B.人工授精形成的受精卵发育为早期胚胎 C.将早期胚胎移植入受体子宫内的发育 D.体外受精形成的受精卵发育为早期胚胎 7.下列不是精子、卵子发生的区别的是() A.初级精母细胞、初级卵母细胞的形成时间 B.MⅠ和MⅡ的时间连续性 C.成熟生殖细胞是否经过变形 D.成熟生殖细胞中染色体的数量 8.保证胚胎在移植前后所处的生理环境一致的方法是() A.用抗利尿激素同时处理供体和受体 B.用孕激素同时处理供体和受体 C.用催产素处理供体和受体 D.用促性腺激素同时处理供体和受体 9.下列对牛的胚胎移植过程的描述,不正确的是() A.使用促性腺激素对供体进行超数排卵处理

1. 非编码RNA的分类及概念 1.1 分类 非编码RNA(non-coding RNA)是指转录组中不翻译为蛋白质的RNA分子。 包括相对分子量较小的核内小分子RNA(small nuclear RNA,snRNA)、 核仁小分子RNA(small nucleolar RNAs,snoRNA)、 微RNA(microRNA,miRNA)、 piwi-interacting RNA(piRNA) 干扰小RNA(Small interfering RNA,siRNA) 以及相对分子量较大的长非编码RNA(long non-coding RNA,lncRNA)等。 1.2 概念: snRNA:核内小分子RNA(small nuclear RNA),它是真核生物转录后加工过程中RNA剪接体(spliceosome)的主要成分,参与mRNA前体的加工过程。 snoRNA:核仁小分子RNA(small nucleolar RNAs),它在核糖体RNA 的生物合成中发挥作用,另外还能够指导snRNA、tRNA 和mRNA 的转录后修饰。 miRNAs:微小RNA(microRNAs),是一类由内源基因编码的长度约为22 个核苷酸的非编码单链RNA 分子,通过与靶标mRNA的3' 端非翻译区(3'-untranslated region,3'-UTR)特异性结合,从而引起靶标mRNA分子的降解或翻译抑制,在动植物中参与转录后基因表达调控。 piRNAs(Piwi-interactingRNA):piRNA基因是一类长度为24?32 nt的的单链小RNA,有很强的正义链和反义链专一性,其5' 端第一个核苷酸有尿嘧啶倾向性,3' 端被2'-O-甲基化修饰,这类末端修饰可防止成熟体piRNA基因降解.piRNA主要与PIWI亚家族成员Piwi蛋白或AGO3蛋白质结合而发挥作用。 siRNA :干扰小RNA(Small interfering RNA),是一种小RNA分子,由Dicer酶加工而成。 双链RNA经酶切后会形成很多小片段,siRNA是siRISC的主要成员,激发与之互补的目标mRNA的沉默。 lncRNA:长链非编码RNA(Long non-coding RNA),lncRNA是长度大于200 个核苷酸的非编码RNA。研究表明,lncRNA 在剂量补偿效应、表观遗传调控、细胞周期调控和细胞分化调控等众多生命活动中发挥重要作用,成为遗传学研究热点。 miRNA和siRNA的区别主要有两点:(1)miRNA是内源性的,是生物体基因的表达产物;siRNA是外源性的,来源于病毒感染、转座子或转基因靶点。(2)miRNA是由不完

[资料]胚胎工程习题 专题3 胚胎工程 一、选择题 1(下列关于哺乳动物胚胎发育和胚胎工程的叙述,正确的是( ) A(卵裂期胚胎中细胞数目和有机物总量在不断增加 B(胚胎分割时需将原肠胚的内细胞团均等分割 C(胚胎干细胞具有细胞核大、核仁小和蛋白质合成旺盛等特点 D(胚胎干细胞是一类未分化细胞,可从早期胚胎中分离获取 2(下列有关哺乳动物个体发育的叙述,错误的是( ) A(胚后发育过程中伴有细胞分化B(幼鹿经过变态发育过程长出发达的鹿角 C(胚胎发育过程中也会出现细胞衰老 D(来自原肠胚同一胚层的细胞经分化发育成不同的组织 3(高等哺乳动物受精后不久,受精卵最后发育成一个完整的幼体,下列叙述错误的是( ) A(高等哺乳动物胚胎发育中的细胞分化开始于囊胚期,终止于生命结束 B(高等哺乳动物胚胎发育经历的时期中最关键的时期是原肠胚期 C(进行胚胎分割时,应选择原肠胚期的胚胎进行 D(下图是胚胎发育过程中囊胚期示意图,???依次称之为透明带、滋养层、内细胞团 4(下列有关胚胎工程的叙述,正确的是( ) A(卵裂期每一个细胞的体积比受精卵大 B(试管动物是无性生殖 1C(对某一胚胎的干细胞核移植,产生的动物中雄性和雌性的几率各占2

D(通过胚胎移植技术可充分发挥良种母畜的繁殖潜力5(“试管婴儿”技术是将不孕夫妇的精子和卵子细胞取出在试管中完成受精,并在试管 中培养受精卵使其发育到囊胚阶段,再将胚胎移入女性子宫内发育成胎儿。“试管婴儿”技 术在生物学上所依据的原理是( ) A(有性生殖 B(组织培养 C(克隆技术 D(基因工程 6(胚胎培养是指( ) A(自然受精形成的受精卵发育为早期胚胎 人工授精形成的受精卵发育为早期胚胎 B( C(将早期胚胎移植入受体子宫内的发育 D(体外受精形成的受精卵发育为早期胚胎 7(下列不是精子、卵子发生的区别的是( ) A(初级精母细胞、初级卵母细胞的形成时间 B(M?和M?的时间连续性C(成熟生殖细胞是否经过变形 D(成熟生殖细胞中染色体的数量 8(保证胚胎在移植前后所处的生理环境一致的方法是( ) A(用抗利尿激素同时处理供体和受体 B(用孕激素同时处理供体和受体 C(用催产素处理供体和受体 D(用促性腺激素同时处理供体和受体 9(下列对牛的胚胎移植过程的描述,不正确的是( ) A(使用促性腺激素对供体进行超数排卵处理 B(对供体和受体使用激素进行同期发情处理 C(冲卵是指从供体母牛子宫中冲洗出受精卵 D(通过胚胎检查,发育到囊胚或桑椹胚才可移植

《食品安全国家标准哺乳动物细胞DNA损伤修复/非程序性DNA合成 体外试验》(征求意见稿) 编制说明 一、标准起草的基本情况 本项目受卫生部食品安全综合协调与卫生监督局委托,由广东省疾病预防控制中心作为主要修订单位,对GB15193.10-2003《非程序性DNA合成试验》进行修订。本标准的主要起草人为黄俊明、杨杏芬、杨颖、李志、赵敏、陈壁锋、张紫虹、熊习昆、吕颖坚。 为了做好标准的制定工作,营养与食品安全所于2006年8月17-18日召开了“《食品安全性毒理学评价程序和检验方法》标准制修订课题协作组第一次工作会议,参会的有中国疾病预防控制中心营养与食品安全所、广东省疾病预防控制中心、上海市疾病预防与控制中心、北京市疾病预防控制中心和北京大学的专家近20人,会上确定了《食品安全性毒理学评价程序和方法》(GB15193.1-15193.21)2003版修订的原则和框架,又分别征求了相关专家的意见,根据反馈意见对文本进行了修改,最终形成了该征求意见稿。 二、标准的重要内容及主要修改情况 本标准的重要内容包括范围、术语和定义、实验原理、实验方法、数据处理和结果评价。在与国际OECD《化学品测试指南》和USEPA《健康效应评估指南》接轨的原则基础上,试验内容更具体,更具有可操作性,语言编写更具有通俗性。 本标准与GB15193.10-2003中《非程序性DNA合成试验》差异及提出的依据见下: 1.本标准名称由《非程序性DNA合成试验》修改为《哺乳动物细胞DNA损伤修复/非程序性DNA合成体外试验》,以明确试验名称与OECD指南和USEPA指南保持一致。 2.对“原理”中的内容进行修订,补充内容,使其更加完整 根据哺乳动物细胞DNA损伤修复/非程序性DNA合成的生成规律及遗传毒性的发生机制,参照OECD、EPA指南有关哺乳动物细胞DNA损伤修复/非程序性DNA合成试验基本原理的描述,对该条目的内容进行补充,使其更加具体清晰,有助于实验人员对显性致死试验方法的理解和掌握。 3.根据对试验方法的修改需要,对“试验方法”中的部分技术内容进行了增加和修订,并删除了一些不必要的内容,相应的标题序号进行了更改: 3.1由于原标准对于溶剂的设置浓度、对照、细胞的培养条件等重要的关键技术内容没有提及,根据OECD指南和USEPA指南的内容,在现标准中增加相关新内容: 在“5.1受试物”中增加“溶剂的终浓度不能影响细胞活性”。 增加了“5.2对照”、“5.3染毒浓度”、“5.4代谢活化”、“5.5细胞培养”、“ 5.5.1细胞的选择”、“5.5.2 培养条件”。 在“5.6.1 UDS的放射自显影显示法”增加“为了区分UDS和正常的DNA半保留复制,可采用精氨酸缺乏的培养基、低血清培养基或在培养基中添加羟基脲的方法来减少和抑制正常的DNA半保留复制”。 3.2删除的内容:“ 4.1.8”的内容与新标准中“4.1.7试剂制备,”重复,删去。 4对“数据处理”条目及其内容进行修订,各项指标的统计方法更加明确具体; 4.1 将原标准中“t检验”改为“合适的统计方法”,便于操作者对结果进行合适的统计。 4.2 将原标准中“7 或者最小剂量组反应阳性,与对照组比较具有统计学意义”改为“7 或者至少在一个测试点得到可重复并有统计学意义的掺入量增加”,使得将结果评价的内容细化,与OECD指南和USEPA指南一致。 三、国际标准情况 本部分标准的起草参考了OECD《化学品测试指南》中“体外哺乳动物细胞DNA损伤与修复/非程序性DNA合成试验方法”[OECD Guidelines for Testing of Chemicals,Test method of DNA damage and repair/unscheduled DNA synthesis with mammalian cells in vitro]、USEPA《健康效应测试指南》中“非程序性