《测度论》教学大纲

课程编号:120502B

课程类型:□通识教育必修课□通识教育选修课

□专业必修课□√专业选修课

□学科基础课

总学时:32 讲课学时:32 实验(上机)学时:0 学分:2

适用对象:经济统计学、统计学

先修课程:数学分析、概率论

毕业要求:

1.应用专业知识,解决数据分析问题;

2.可以建立统计模型,获得有效结论;

3.掌握统计软件及常用数据库工具的使用;

4.关注国际统计应用的新进展;

5.基于数据结论,提出决策咨询建议;

6.具有不断学习的意识;

7.扎实的数学基础和完整的统计知识体系;

8.计算机编程技能与经济学基本常识。

一、教学目标

测度论是现代数学的一个重要分支,同时也是现代概率理论的数学基础。其在抽象空间上建立的包括积分和微分的一整套分析系统,已成为数学各分支的有力工具,在遍历论、随机过程、微分方程、微分几何、统计与金融数学等领域有着广泛而深刻的应用。本课程旨在介绍测度论的基本概念和基本理论。通过本课

程的学习,使学生能初步掌握抽象空间上的测度与积分理论以及概率论的公理化体系,同时领会抽象概念和定理的直观涵义,为进一步的学习和研究提供必要的数学基础。

二、教学内容及其与毕业要求的对应关系

(一)教学内容

可测空间与单调类定理,测度空间与扩张定理,可测函数的积分与积分收敛定理,符号测度、不定积分、Radon-Nikodym导数与Lebesgue分解定理,乘积空间与Fubini定理。

(二)教学方法和手段

教师课上讲授理论知识内容及相关基本例题,学生课下练习及教师答疑、辅导相结合。

(三)考核方式

开卷,平时成绩占30%,期末成绩占70%。

(四)学习要求

课上听讲,并独立完成课后作业。

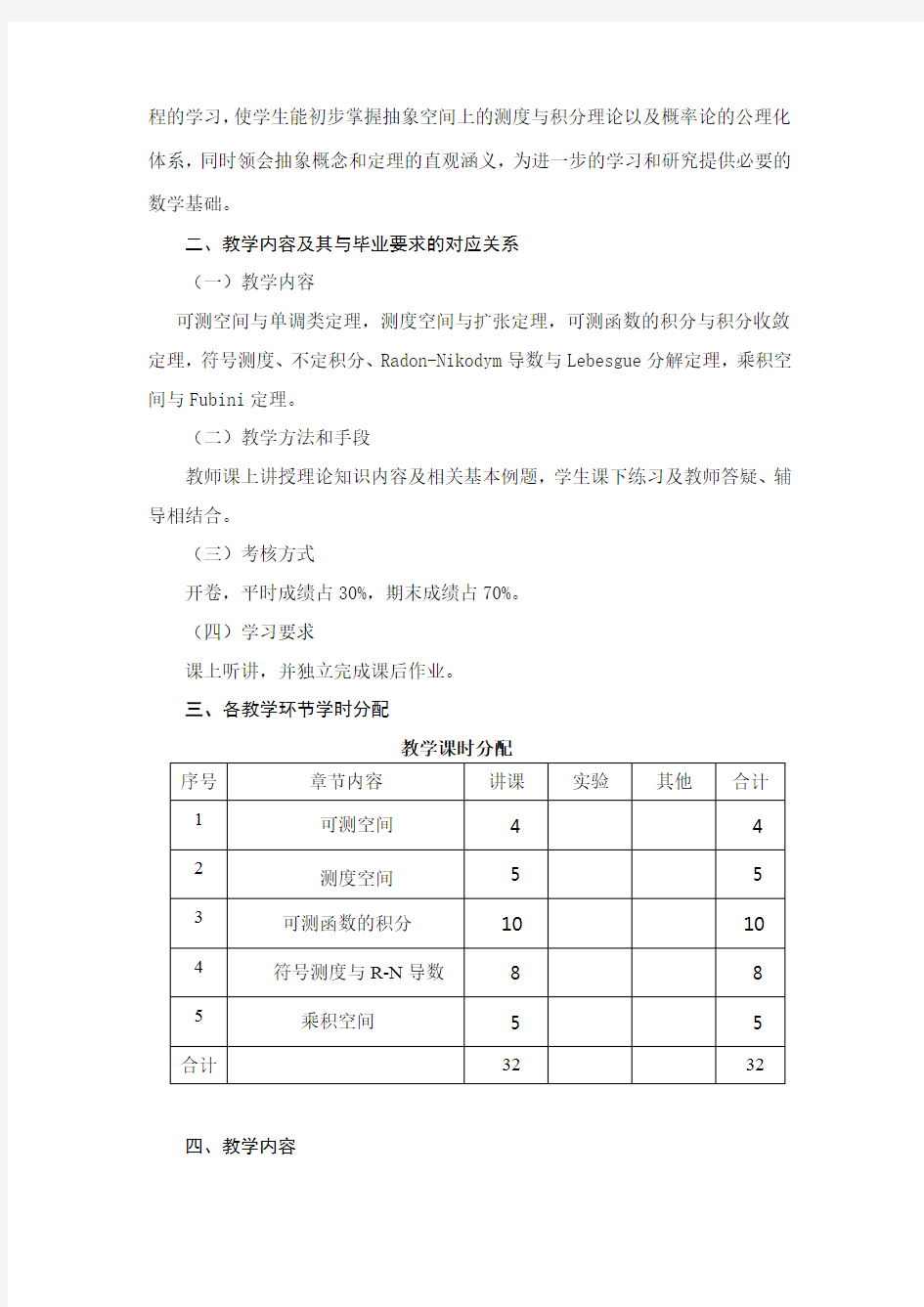

三、各教学环节学时分配

教学课时分配

四、教学内容

第一节集类

1.集合代数

2.集合代数的结构

第二节可测空间

1.西格玛代数

2.可测空间的结构

第三节单调类定理

1.单调类

2.单调类定理

教学重点、难点:集类、可测空间的结构、单调类定理。

课程的考核要求:了解集类的概念,理解可测空间的结构、掌握单调类定理的证明与应用。

复习思考题:

1.可列可加性在可测空间的定义中起什么作用?

2.如何应用单调类定理?

第二章测度空间

第一节测度空间的定义与性质

1.测度空间定义

2.测度空间性质

第二节外测度与测度扩张

1.外测度

2.测度扩张定理

第三节测度空间的完备化

1.完备测度空间

2.测度空间的完备化

1.Borel代数

2.实可测空间上的L-S测度

教学重点、难点:测度空间的定义与性质、测度扩张定理、实可测空间上的测度。

课程的考核要求:理解测度空间的定义与性质、掌握测度空间的构造方法、了解测度的逼近与完备化。

复习思考题:

1.复习在可测空间上构造测度的一般方法。

2.从分析学的角度,该如何把握任意可测集的测度?

第三章可测函数的积分

第一节可测映射与可测函数

1.可测函数的定义与结构

2.可测函数的性质与运算

3.函数形式的单调类定理

第二节积分的定义与性质

1.可测函数的积分定义

2.可测函数的积分性质

第三节积分收敛定理

1.单调收敛定理

2.Fatou引理

3.控制收敛定理

第四节积分变换公式

1.积分变换公式

2.随机变量数字特征的L-S积分表示

教学重点、难点:可测函数定义与性质、积分定义与性质、积分收敛定理、

积分变换公式。

课程的考核要求:掌握积分定义与性质、掌握积分收敛定理和变换公式。

复习思考题:

1.思考勒贝格积分与黎曼积分的区别与联系?

2.为什么要研究积分收敛定理?

第四章符号测度与R-N导数

第一节符号测度

1.符号测度

2.不定积分

第二节 Hahn分解Jordan分解

1.Hahn分解

2.Jordan分解

第三节 Lebesgue分解与R-N导数

1.Lebesgue分解定理

2.R-N导数

第四节条件期望与条件概率

1.条件期望

2.条件概率

教学重点、难点:符号测度、Hahn分解、Jordan分解、R-N导数、Lebesgue 分解定理、条件期望。

课程的考核要求:掌握符号测度的定义与性质、R-N导数、理解Hahn分解与Jordan分解、Lebesgue分解定理、理解条件期望的定义和性质。

复习思考题:

1.思考条件期望的直观涵义。

2.利用Lebesgue分解来解释概率论中随机变量的分类问题。

第五章乘积空间

第一节有限维乘积空间

1.二维乘积空间

2.Fubini定理

第二节无穷维乘积空间

1.无限维乘积空间

2.Kolmogorov相容性定理。

教学重点、难点:二维乘积空间、Fubini定理、无限维乘积空间、Kolmogorov 相容性定理。

课程的考核要求:掌握二维乘积空间上测度的构造、Fubini定理,了解无限维乘积空间、Kolmogorov相容性定理。

复习思考题:

1.比较测度论与实分析的联系与区别。

2.用测度论语言构建概率论的公理化体系。

五、考核方式、成绩评定

开卷,平时成绩占30%,期末成绩占70%

六、主要参考书及其他内容

[1]程士宏. 测度论与概率论. 北京:北京大学出版社. 2004

[2]缪柏其,胡太忠. 概率论教程. 北京:中科大出版社. 2009

[3]严士健,刘秀芳. 测度与概率. 北京:北师大出版社. 2003

[4]严加安.《测度论讲义》(第二版).北京:科学出版社. 2004

[5]P.R.Halmos. Measure Theory. Springer-Verlag. 1974

执笔人:刘智聪教研室主任:系教学主任审核签名:

《文学理论》教学大纲 课程性质:专业基础课程先修课程:无 总学时:68 学分:4 理论学时:65 讨论学时:3(无课程实验) 开课学院:文学院适用专业:汉语言文学专业 大纲执笔人:陈文忠教学院长审定:胡传志 教研室主任审核:李平修订时间:2007-9-10 一、说明 1、课程的性质、地位和任务 本课程主要以文学活动为研究对象,系统阐述文学活动的审美特征和文学发展的历史规律,通过基本理论问题的探讨,为文学批评和文学史提供系统的价值体系和方法体系。本课程是高等院校汉语言文学专业一门重要基础课。通过对文学本体、文学创作、文学接受、文学史等问题的分析,让学生理解和掌握文学理论的一般知识,并能运用这些知识来初步分析文学作品和文艺现象。 2、课程教学的基本要求 (1)要求讲清文学理论的基本问题,在讲授的过程中,要从马克思主义的理论高度来把握各种理论。 (2)要求结合具体的文学作品和文艺现象来理解和运用文学理论的基本知识。 (3)就教学内容而言,本课程注重吸收文论界的最新研究成果,最主要的特色在于专辟“文学史”一编,强化了文学理论作为文学批评和文学史研究方法论的学科性质。 (4)就教学方法和手段而言,以前主要是教师在课堂上授课;改进教学方法后,采取教师讲授和学生讨论相结合的办法来进行教学,并运用多媒体进行教学。 3、本课程的重点与难点 重点:文学的本质特征,文学作品的结构形态,文学批评的标准与方法。难点:文学理论的概念体系,文学的本质特征,文学与其他艺术的相互关系,理论知识转化实践能力。

三、本文 导论文学理论的性质和功能 【教学目的】 明确文学理论的学科性质、基本内容和学习意义,了解本门课程的教学要求和学习方法。【重点难点】 文学理论的性质,文学理论的建构原则及本课程体系,功能性结构与对象性结构。 一、文学理论在文艺学中的地位 1、“文学理论”的定名 2、文学理论是文艺学的分支 二、文学理论的体系 1、文学理论体系的形成 2、文学理论的两种建构形态 3、文学理论的建构原则和体例 三、文学理论的作用 1、文学理论的三种功能:引导创作;指导欣赏;规范批评 2、文学理论的基本功能 3、文学批评的价值论 4、文学批评的方法论 四、文学理论的学习 1、范畴体系与概念命题的掌握 2、理论来源与文学史的学习 3、学科地位与相关学科的了解 【思考题】 1、文艺学在人文社会科学中处于何种位置? 2、谈谈你对文学理论教材的建构原则及本课程体例的看法。 3、什么是文学理论的双重意义和三种功能? 第一编文学本体

《数学教学论》教学大纲 一、《数学教学论》课程的总体说明 《数学教学论》是一门理论性与实践性相结合的交叉性、综合性学科。它以一般教学论为基础,广泛地应用现代教育学、心理学、逻辑学、思维科学、科学方法论、数学教育等方面的有关理论、思想和方法,结合国内外数学教育改革以及我国新一轮基础教育课程改革的现状,来综合研究数学教学活动的特殊规律、内容、过程与方法。本大纲的编写,依据师范大学数学系本科生的培养目标和人才规格要求,贯彻师范性与学术性的统一、理论与实践的统一,注重内容宽、新、实相结合,力求理论观点高,结构严谨,层次分明,较系统地体现数学教学的主要理论,突出反映现代数学教学的研究成果,并密切联系我国数学教育实际与发展趋势,具有中国特色。 二、教学目的 《数学教学论》是师范大学数学系本科教育的一门专业必修课程。通过学习,使学生获得系统的数学教学论知识和数学教学基本技能与教学方法,提高学生对数学教育的整体认识水平,提高数学教学水平和教育研究能力,并能运用所学的理论和方法解决实际问题,使之适应当前基础教育改革对数学教师的要求。三、教学内容 《数学教学论》不仅阐述数学教学改革的理论与实践,以及我国数学教育改革特别是当前新一轮基础教育课程改革等若干重大而基本的问题,而且阐述在新的教育理念下数学教学的重要而基本的理论,包括现代数学教学观、数学教学

目的、数学教学方法、数学教学评价、数学思维与能力培养、数学问题解决、数学的逻辑基础、研究性学习、中学数学教师的职业素质等内容。 四、教学方法 以讲授为主,辅之于讨论、自学辅导、课题研究性学习等。 五、课时安排 《数学教学论》课程教学时数为54学时。 六、教材和教学参考书目 [1]陆书环,傅海伦,《数学教学论》,科学出版社,2004。 [2]李秉德,李定仁,《教学论》,人民教育出版社,1991。 [3]罗增儒,李文铭,《数学教学论》,陕西师范大学出版社,2003。 [4]张奠宙,李士奇,《数学教育学导论》高等教育出版社,2003。 [5]罗小伟,《中学数学教学论》,广西民族出版社,2000。 [6]徐斌艳,《数学教育展望》,华东师范大学出版社,2001。 [7]唐瑞芬,朱成杰,《数学教学理论选讲》,华东师范大学出版社,2001。 [8]李玉琪,《中学数学教学与实践研究》,高等教育出版社,2001。 [9]中华人民共和国教育部制订,《全日制义务教育数学课程标准(实验稿)》,北京:北京师范大出版社,2001. [10]教育部基础教育司,数学课程标准研制组编,《全日制义务教育数学课程标准解读(实验稿)》,北京:北京师范大出版社,2002. [11]教育部基础教育司组织编写,《走进新课程——与课程实施者对话》,北京:北京师范大出版社,2002. 七、教学实施纲要

1.如何理解社会科学方法论的性质和特点: 方法是主体依据对客体发展规律的认识而为自己规定的活动方式和行为准则,是人们实现特定目的的手段或途径,是主体接近、把握以至改造客体的工具或桥梁。 方法论是关于方法的理论,它以多种多样的方法为研究对象,探讨方法的基本原理和基本原则,为人们正确认识事物、评价事物和改造事物指明方向。方法论具有不同的层次,如哲学方法论、科学方法论、技术方法论等。 社会科学方法论是从事科学研究的方法论,它是对各门具体社会科学研究方法的概括和总结,因而对各门社会科学研究具有普遍的指导意义。 社会科学研究的方法论特点: 第一,社会科学研究的主客体同体性。社会科学研究者是社会中的人,他们对研究对象来说是主体,而本身又是被研究的客体。 第二,社会科学研究的价值关涉性。社会科学研究总是包含、渗透、负载着人的价值因素。完全的“价值中立是做不到的。 第三,社会研究的理解建构性。社会科学研究,特别是人文科学研究,不能像自然科学那样单纯进行客观的描述和说明,只能通过理解来把握。 2.如何理解社会系统研究方法和社会矛盾研究方法的关系: *所谓社会系统研究方法,就是从系统观点出发,按照社会本身的系统性,从社会整体与其组成要素和结构之间以及与自然系统的相互联系相互用、相互制约的关系中,综合、精确地考察社会的一会方法论体系。主要包括整体分析方法、结构分析方法、层次分析方法、历史性方法和协同相关分析方法。社会系统研究方法是马克思主义认识社会和改造社会的锐利思想武器。 *社会矛盾分析方法是指观察和分析各种事物的矛盾运动,进而解决矛盾的一种方法,是人们分析问题、解决问题的一种普遍根木的方法。矛盾分析法是马克思主义社会学的基本方法在唯物论的方法论辩证体系中,矛盾分析法居于 之一,对研究社会现象具有普遍适用性。 核心地位。分析矛盾特殊的方法,“两点论”和”重点论“相结合的方法,抓关键、石主流,在对立中把握统一,在统一中把烈对立,批判与维承相统一的方法,都是矛盾分析法的主要内容。 社会系统研究方法从整体上研究社会,社会矛盾分析方法从某种现象的矛盾分析社会, 都属于马克思主义社会科学方法论,是一种并列的关系。 系统分析方法以矛盾分析方法为指导.系统强调要素之间的彼此协调与相互促进,但是 这并不是说系统之间没有差异与矛盾的存在。与此相反,系统分析方法正是在以矛盾分析方法为指导的基础上发展建立起来的,并且不断地丰富着矛盾学说。系统学说从实质上说就是一个多维的立体的矛盾网络。 矛盾分析方法与系统分析方法之间具有辩证统一性,矛盾是有系统性的矛盾体,而系统 则是包含着矛盾的系统。矛盾分析方法为系统分析方法提供指导,为系统分析方法的具体实施是供可能; 系统分析方法是矛盾分析方法的丰富发展,为矛盾分析方法的运用进一步的补充; 矛盾分析方法与系统分析方法在实践中达到真正的统一。 实践的发展要求我们必须要将矛盾分析方法与系统分析方法销合起来;实践为矛盾分析 方法与系统分析方法的有机统一提供了可能,矛盾分析方法与系统分析方法是一个统一的整体,二者既相互区别,有所侧重,又相互补充,不可分割。矛盾是有系统性的矛盾体,而系统则是包含着矛盾的系统,矛盾分析方法为系统分析方法提供指导,为系统分析方法的具体实施提供可能; 系统分析方法是矛盾分析方法的丰富发展,为矛盾分析方法的运用作进一步

哲学基础知识教学大纲 一、课程性质与任务 哲学基础知识是中等职业学校学生必修的一门德育课程,旨在对学生进行马克思主义哲学基本知识及基本观点的教育。其任务是:通过课堂教学和社会实践等多种形式,使学生了解和掌握与自己的社会实践、人生实践和职业实践密切相关的哲学基本知识;引导他们用马克思主义哲学的立场、观点、方法观察和分析最常见的社会生活现象:初步树立正确的世界观、人生观和价值观,为将来从事社会实践和职业活动打下基础。 二、课程教学总体目标 1.教育学生了解马克思主义哲学世界观、人生观和价值观中与他们关系密切的有关基础知识,初步理解辩证唯物主义和历史唯物主义是科学的世界观和方法论。 2.指导学生提高理性思维的能力,提高他们面对复杂的社会生活现象判断是与非的能力,用正确的哲学观点指导自己学习和实践,提高综合素质。 3.培养学生初步树立正确的世界观、人生观和价值观;以正确的哲学观点为指导,解决好如何做事、如何做人的现实问题;帮助学生进行正确的价值判断和行为选择,确立正确的人生道路和人生目标。 三、教学内容及具体教学目标和要求 哲学基础知识课介绍 通过教学,使学生了解哲学基础知识课的主要内容,懂得学习这门课的目的、意义和方法,激发学生学习这门课程的学习热情。 (一)坚持从客观实际出发 教学目标 通过教学,使学生认识和理解客观世界的构成及本质,学会正确处理人与外部世界的关系,自觉从事认识世界和改造世界的活动。 教学要求 认知 1.了解物质世界的构成。 2.识记物质的概念。 3.识记意识的概念。 4.识记宗教观念的本质。 5.理解自然界存在和发展的客观性。 6.理解社会的存在和发展是客观的。 7.理解只有尊重客观规律才能正确和充分发挥人的主观能动性。 运用 1.举例说明人们只朽尊重自然、承认自然界的客观性,才能有效地利用自然、改造门然。 2.分析错误意识产生的根源,说明意识反映世界的复杂性。 3.在实践中体验从实际出发、实事求是的重要性。 教学内容 1.世是客观存在的物质世界

《马克思主义与社会科学方法论》复习大纲 1.马克思主义在社会历史研究中的革命变革 (一)研究社会历史必须研究社会赖以生存的物质生活条件,并根据这种物质生活条件说明政治、法律、美学、哲学、宗教等观点,即用社会存在去解释社会意识,而不是相反。 (二)马克思从实践的唯物主义观点出发,深刻批判了唯心主义对于社会历史的主观臆断。社会认识的出发点应当是现实的、有生命的、从事实际活动的人。 (三)马克思深刻分析了旧唯物主义者为什么在对自然的认识中尚能坚持唯物主义,而在社会历史领域陷入了唯心主义。全部的社会生活在本质上是实践的。环境的改变和人的活动或自我改变的一致,只能被看作是并合理解为革命的实践。 2.马克思主义社会科学方法论的基本内容和功能定位 (一)基本内容 以辩证唯物主义和历史唯物主义为根本方法,包括以实践为基础的研究方法、社会系统研究方法、社会矛盾研究方法、社会过程研究方法、社会主体研究方法、社会认知与评价方法、世界历史研究方法等,构成了一个科学的和开放的方法论体系。 (二)功能定位 帮助人们树立正确的立场、观点、方法,可以为各门社会科学的研究提供基本原则和合理途径,促进科学的学科体系和话语体系构建,从而有利于人们在科学的方法论指导下从事社会历史问题研究。 3.马克思主义社会科学方法论的基本原则 (一)客观性原则 按照人类社会的本来面目认识和理解人类历史,坚持认识论的实践标准,历史观的生产力标准和价值观的人民利益标准,反对任何形式的主观主义。 (二)主体性原则 从人自身的求真、求善、求美等内在要求出发,全面认识和评价社会历史客体,特别要揭示人民群众创造历史地伟大作用,坚持群众史观,反对英雄史观,坚持以人民为中心地根本原则。 (三)整体性原则 正确认识自然与社会的关系、个人与社会的关系,整体的把握社会的总体运动和结构。特别要着力揭示生产方式在社会系统演变中的决定作用,坚持历史唯物主义,反对历史唯心主义。 (四)具体性原则 马克思主义活的灵魂,坚持具体的看问题,反对抽象地看问题。分析任何社会问题,都要放在一定的历史范畴之内,从其内在性质、空间范围、时间特性等方面具体的考察研究,从与其他事物的各种联系中获得对于社会事件的了解和掌握。 (五)发展性原则 坚持发展地看问题,反对静止地看问题。以对现实的把握为基点,去回溯社会发展的历史、展望社会发展的未来。

《体育教学论》课程教学大纲 一、课程的性质、目的、任务 体育教学论属于体育教育专业基础课;总的培养目标就是利用教学论原理结合体育锻炼的实际,使学生掌握体育理论在实际中的应用,以便更好地指导实践。 二、课程教学的基本要求、内容 体育教学论的基本概述,构成体育教学论的各个要素及其之间的关系,学习体育教学论的意义,体育教学模式,如三段式教学模式、目标学习模式、小群体学习性的模式。 理解内容:体育教学原则,体育教学方法,体育教学研究,课程教学的管理与组织。 掌握内容:体育教学目标,体育教学规律,体育教学的主体,包括体育教师和学生及其两者之间的关系,体育教学评价,体育教学环境的创设。 三、课程教学内容 第一章绪论 【教学要求】了解体育教学论学科基本概况,掌握本学科的形成与发展、意义及注意事项。 【教学内容】重点:现代体育教学理论研究与发展概述、“体育教学全景图”及对体育教学基本要素的分析。 第一节体育教学论概述

一、教学论的形成与发展小史 二、体育教学论的形成与发展 三、近代体育教学理论问题研究的起步 四、现代体育教学理论研究与发展概述 第二节体育教学诸要素的分析 一、“体育教学全景图”及对体育教学基本要素的分析 二、体育教学基本要素与本教材各章的关系 三、本教材对体育教学论的定义 第三节学习体育教学论的意义和要点 一、学习体育教学论的意义 二、学习体育教学论时的注意事项 第二章体育教学目标 【教学要求】正确理解体育目标的基本理论知识,体育目标与体育学科功能、价值的关系,以及体育教学目标的结构特征和体育教学目标评说。 【教学内容】重点:体育教学目标与体育学科功能、价值的关系,体育教学目标的内部要素。 第一节体育教学目标概述 一、体育教学目标以及相关的概念 二、体育教学目标与体育学科功能、价值的关系 三、合理制订体育教学目标的意义 第二节体育教学目标的结构

社会科学方法论 1.什么是科学? “科学”(science)一词源于拉丁文scio,本意是知识、学问。日本的福泽瑜吉把它译为“科学”。在中国,科学一词的意义对应于“格致之学”。1893年,康有为最早将“科学”一词引进中国。 所谓科学,是一种理论化、体系化的知识。狭义的科学指的是建立在观察和实验的基础上,以理性思维建构起来的实证知识,表现为范畴、定理和定律的体系。广义的科学泛指一切分科化、系统化的知识体系。人类的观察与技术都是科学的起源。 科学具有:可证伪性;假设与简化;内部逻辑一致;逻辑与经验的一致等特征。 2.社会科学与自然科学的区别与联系。 自然科学是以自然界为研究对象的的科学,也就是狭义的科学。即建立在观察和实验的基础上,以理性思维建构起来的实证知识,表现为范畴、定理和定律的体系。 社会科学是指以社会现象为研究对象的科学。任务是研究并阐述各种社会现象及其发展规律。它属于广义上的科学,即一切分科化、系统化的知识体系。 科学是总称,其载体是各门具体科学。自然科学-社会科学-人文科学的代表性学科按照一定的次序排列,呈现出连续过渡的特征。社会科学介于自然科学与人文科学之间,兼具二者的特征。 斯蒂芬·科尔用六个变量将科学分成不同等级。相比于社会科学,自然科学在理论的成熟性上,具有高度成熟的理论,其研究更受范式指导、具有更高水平的严密性;在定量化上,自然科学的思想更习惯于用数学来表达;在认知共识上,自然科学在理论、方法、问题的意义以及个人贡献意义上有更高水平的共识;在语言能力上,具有运用理论做出可证实的预言的能力;自然科学的旧理论的过时具有更高比例,作为目前工作的参考———表明知识进行有意义的积累;自然科学的“进步”或新知识增长的速度相比社会科学更快。 3.社会科学与人文科学的区别与联系。 社会科学是指以社会现象为研究对象的科学。任务是研究并阐述各种社会现象及其发展规律。它属于广义上的科学,即一切分科化、系统化的知识体系。 人文科学源出拉丁文humanitas,意为人性﹑教养。十五世纪欧洲始用此词。指有关人类利益的学问,以别于曾在中世纪占统治地位的神学。后含义多次演变。现代用作“社会科学”的别称。《辞海》没有区分社会科学与人文科学。日常用语中,对此也很少加以区分。 虽然社会科学与人文科学的区分是相对的,但为了研究的方便,作这样的区别还是必要的。社会科学是以社会现象为研究对象的科学,侧重于研究人和人之间的互动与合作,以及其背后的机制,包含的基础学科有经济学、管理学、政治学、社会学、历史学等;人文科学则侧重于研究人的价值、心理、心灵、情感、思维和精神活动,包含的基础学科有文学、语言学、心理学、伦理学、哲学、神学等等。

《教育科学方法论》课程教学大纲 一、课程的地位、目的和任务 本课程地位:《教育研究方法》在顺应时代要求、形成学生合理的专业知识基础和能力结构等方面起着十分重要的作用。其在培养方案中的地位、作用至为重要。 本课程目的:通过该课程的学习,使学生在学习教育基础理论的同时,能较深入地了解教育研究的方法论,了解国外教育研究方法的动态,养成研究的意识和对教育理论与实践反思的态度,切实地掌握教育研究的常用基本方法与操作技能,为形成和增进教育研究的素质和能力打下扎实的基础。本课程力求做到理论性、系统性、应用性与操作性的有机结合。教学方法以讲授式和案例分析为主,辅以讨论与研究方法的实际操作。 本课程任务: 1.使学生切实地掌握教育研究的常用基本方法与操作技能; 2.让学生养成对教育理论和实践反思的态度。 二、本课程与其它课程的联系 本课程以学前教育史、学前教育原理为基础,理论的学习有助于学生多角度的观察学前教育中的现象,解决其中的问题;同时,本课程为理论研究提供了方法和手段。 三、教学内容及要求 第一章绪论 教学要求: 1.了解教育科学研究的内涵、意义、类型和原则; 2.掌握教育科学研究的基本步骤与方法 重点:教育研究的基本步骤与方法。 难点:教育研究的类型和原则。 教学内容: 第一节教育研究的内涵和意义 (一)教育研究的内涵 (二)教育研究的意义 第二节教育研究的类型与原则 (一)教育研究的类型 (二)教育研究的原则

第三节教育研究的基本步骤与方法 (一)教育研究的基本步骤性 (二)教育研究的基本方法 第二章教育研究设计 教学要求: 1.了解研究课题的意义与类型、来源及选择的基本要求; 2.掌握如何提出假设、确定研究对象及制定研究方案。 重点:如何提出假设、确定研究对象及制定研究方案。 难点:制定研究方案。 教学内容: 第一节选择课题研究 (一)研究课题的意义与类型 (二)研究课题的来源 (三)选择研究课题的基本要求 第二节提出研究假设 (一)研究假设的含义与作用 (二)研究假设的类型 (三)研究假设表述的规范性要求 第三节确定研究对象 (一)明确研究对象的总体和分析单位 (二)确定抽样方法 第四节制定研究方案与课题论证 (一)制定研究方案 (二)研究课题论证 第三章文献研究法 教学要求: 1.了解文献研究法的含义与特点; 2.掌握文献资料的搜集方法、整理、分析及运用,并会撰写文献综述。重点:文献资料的搜集方法、整理、分析及运用,并会撰写文献综述。难点:撰写文献综述。 教学内容: 第一节文献研究法概述 (一)文献研究法的含义与特点 (二)文献研究法的意义 (三)文献研究法的一般过程 第二节搜集文献资料 (一)文献研究的类型与来源 (二)搜集文献资料的步骤

小学语文教学论教学大纲 第一部分大纲说明 一、课程性质与任务 小学语文教学论是新疆电大开放教育专科汉语言文学专业开设的一门选修课程。它的任务是拓宽学员本学科的知识, 加深理论认识, 以提高理论水平和实际教学能力和教学研究能力, 使之更好地适应四个现代化需要,适应提高九年义务教育质量的需要。 本课程4学分,在第四学期开设。 二、课程教学基本要求 本课程的教学,使学员树立正确的小学语文教育思想, 掌握小学语文的教育目标、原则和方法, 理解小学语文学习的基本理论, 理解提高小学语文学习效率的理论和方法, 掌握组织和实施听说读写训练的方法和步骤, 从而提高小学语文教师的素质水平和教育教学能力。 本课程的教学内容提出"了解"、"理解"、"掌握"三个能力层次要求。 了解:指能知道名词、概念和知识的基本内容。 理解:指能领会基本概念和基本原理, 能解释有关概念和原理的区别与联系。它是在"了解"基础上提高了的能力要求。 掌握:指能运用基本概念、基本原理分析和阐述有关的理论和实际问题。它是在"理解"基础上更高一层的能力要求。 三、教学方法和学习形式建议 1.《小学语文教学论》是一门应用理论基础课,在学习的过程中,要注重理论联系实际, 不仅要学习小学语文教学的教育思想、基本理论和方法,而且要用这些思想、理论、方法分析研究小学语文教学的实际( 特别是学员的自我教学实践)。 2.按照开放教育试点的学习方式,本课程应以自学为主,在学习文字教材的基础上,充分利用学习指导书和网上资源,提高自学能力和效率。 3.面授教学辅导应侧重于理论性强的部分,强化基础知识的学习,讲清理论与实践结合的思路与学习方法。 4.学习方法的指导要突出重点,培养学员分析研究实际问题的能力。 四、教学媒体的说明 本课程的教学媒体有: 1.《小学语文教育学》,由高等教育出版社出版,这是学习的主教材。 2.《小学语文教育学课程学习指导书》,由高等教育出版社出版,这是学习本课程的辅导教材。它的主要内容是:各章节的知识结构;教学重点、难点的解析;学习方法的指导;对主教材内容的补充阐述;各种形式的练习及考核、测试题等。 3.网上资料。 五、平时作业 本课程有平时作业,平时作业成绩要计入期末总成绩。所有学员都应该认真完成。 第二部分教学要求与内容 第一章小学语文课程 教学要求: (一)了解课程与小学语文课程设置的一般理论。

马克思主义与社会科学方法论考试题及参考答 案补充 内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

《马克思主义与社会科学方法论》考试题及参考答案 一、古希腊“第一科学”的概念及其特征分析。 古希腊的“第一科学”,即逻各斯(logos), 也称“形而上学”。代表有巴门尼德的“存在”(真理之路)、苏格拉底的“至善”、柏拉图的“理念”、亚里士多德的“形式因”。希腊人有一种“理论心态”,即穿越“流变”表象,达到永恒不变“真理”。希腊人认为哲学和科学是一个东西,在中世纪,两者又和神学合为一体。希腊人的思维完全是政治的,通过“科学”这种手段可以把逻辑的螺丝钉拧到某人身上,因而他如果不承认它或者什么也不知道,或者没有其它任何东西是真理,他就不能走出来。 特征分析:(1)苏格拉底在自然哲学之后提出“认识你自己”、“善即知识”的重大意义在于,科学真理就是你的生命行动,从事科学(哲学)就是成为人。(2)人一旦体验到“真理”,就会服从真理。(3)真理就是至善,人的德性与德行是关于善(知识、真理)的结果,知识与价值同一。(4)真理的“体验”是在理性、逻辑、思维中的清楚明白,逻辑就是“直观”、“呈现”那个“至善”。(5)柏拉图《理想国》的洞穴比喻中的理念论之意义。(6)理念或概念是全部科学的伟大工具之一,这在亚里士多德的学说中系统表达。 二、培根“知识就是力量”的评论。 培根“知识就是力量”的论断是实验科学的产物,代表了培根的科学方法论观点。他反对经院哲学,倡导“从特殊开始,从事实开始”。他承认怀疑论论点,日常知觉的确不能给正确的自然知识提供可靠的基础;要形成科学所利用的“经验”,日常知觉必须清除掉所有在认识过程中偶然产生的、错误的“幻

樊川小教班“当代科技发展概论”教学大纲 一、 大纲说明 1.课程性质、任务及相关课程的关系 <当代科技发展概论>是开放专科小学教育专业开设的必修课。本课程主要讲解科学技术的发展及科学技术发展史上的主要人物和主要成就,丰富和拓展学生的知识面以及使学生对当代科技发展概论的发展有一个全面的了解。 2.本课程的教学基本要求 通过本课程的学习,使学生对当代科技发展概论的发展史有一个深刻的了解,并能够基本掌握科学技术史上重大的历史人物及其贡献、科学技术发展的各个阶段的主要成就、科学技术发展对现代文明的推动等有关知识。 3.教学方法及教学形式建议 针对本课程的特点,对教学方法和教学形式提出如下建议:(1)着重讲解现代和当代自然科学的发展,侧重于最新科学成果的取得及意义;(2)尽量多采用多媒体辅助教学手段,提高学生学习的兴趣;(3)在介绍科学技术的发展的同时,结合我国的实际情况,适当讲解一些我国在科学技术上取得的世界级科学成就。 4.课程教学要求的层次 当代科技发展概论课程的教学要求分三个层次:掌握、熟悉和了解。在考核时,掌握的内容占60%,熟悉的内容占30%,了解的内容占10%。除此之外,平时作业占总成绩的比例为20%(此比例仅供参考,具体比例可由任课老师自行决定,但不能超过20%)。 二、多媒体教材一体化设计初步方案 1. 学时分配 本课程课内学时72课时,共4学分,一学期开设。 章节教学内容学时数第一章近代自然科学的初步发展3第二章第一次产业革命、技术革命和科学中心的转移3第三章近代自然科学的全面发展4第四章第二次产业革命4第五章物理学革命及其影响5第六章宇观世界探索5第七章深入微观世界和追求物质统一性3第八章地球系统科学、生态学和环境科学3第九章生命科学与智能探索6第十章系统科学与探索复杂性4第十一章当代高技术的崛起及其特点3第十二章计算机技术5第十三章生物技术6第十四章新材料、新能源技术6第十五章海洋技术与空间技术6第十六章科学技术是第一生产力与科教兴国2第十七章科学技术与可持续发展3第十八章科学技术与人文社会科学的相互影响、相互渗透12.教学媒体之间的关系 本课程有三种媒体:文字教材、CAI课件、UBI辅导等。文字教材为主教材。 三、教学内容与教学要求 导论部分 1. 基本内容:科学、技术、科学与技术 2. 教学要求:导论部分的内容要求学生了解科学、技术的基本概念,在此基础上进一步了解科学与技术的区别与联系 第一章:近代自然科学的初步发展 1. 基本内容:哥白尼与《天体运行论》;维萨里与《人体结构》;开普勒与开普勒三大定律;伽利略与“斜面实验”;牛顿与牛顿力学的创建;自然科学的其他领域如数学、化学方面的重大成就;近代科学方法论。 2. 教学要求:掌握哥白尼在天文学方面所作的贡献及其《天体运行论》一书的发表对近代科学的诞生所产生的重大意义;掌握牛顿在自然科学领域的巨大贡献(数学、光学、反射式望远镜、力学等方面);掌握近代科学方法论(培根的实验归纳法、笛卡尔的数学演绎法、伽利略的数学与实验相结合的方法及牛顿的归纳法) 熟悉维萨里与《人体结构》的基本内容;熟悉伽利略在物理学上的成就及“斜面实验”的基本内容;熟悉开普勒及老师第谷?布拉赫的天文学成就。

《课程与教学论》教学大纲 (四年制普通本科) ■说明部分 1、课程得性质、任务 《课程与教学论》就是教育系教育学、公共事业管理(教育)、初等教育专业普通本科所开设得专业基础课,属必修课程,也就是师范类普通本科得公共必修课。本课程任务向学生系统传授关于课程与教学论得基本知识,了解课程编制与教学得一般原理;要求学生初步掌握课程开发与编制、教学设计与评价得基本技能,并能运用所学专业知识对课程教学实践作一般得分析与运用。 2。教学得基本目标 学生具备必要得教育学通论与教育心理学知识。在此基础上,由教师引导学习并研究课程与教学得基本理论,包括课程与教学得概念、历史发展过程、形态,课程目标与内容、课程实施与评价,校本课程,以及教学得功能、本质、教学目得与任务、教学原则、教学中得师生关系、教材得使用、教学模式方法、教学基本技能、信息化教学设计等相关内容、 3.适应专业与学时数 本课程大纲适合教育系教育学、共事业管理(教育)、初等教育专业以及师范类普通本科各专业。教学时数42学时、 4。与其她课程关系 本课程就是教育学知识谱系里专门对课程与教学问题作系统得介绍与研究,与教育学通论以及教育史、教育心理学、学科教学法、现代教育技术等课程有密切得联系、 5.考核方式: 闭卷考试。期末成绩构成为:平时出勤、课堂讨论、作业占等占35%,期末闭卷笔试占65%。 6.推荐教材与参考书 教材《课程与教学论》,王本陆主编,高等教育出版社、 参考书:《课程理论》,施良方主编,教育科学出版社;《教学论》,李秉德主编,人民教育出版社;《现代教学论》,裴娣娜主编,人民教育出版社;《教学原理》,[日]佐藤正夫著,钟启泉译,教育科学出版社;盛群力等编译、《现代教学设计应用模式》浙江教育出版社、 7.主要教学方法与设备要求

《马克思主义与社会科学方法论》考试题及参考答案一、古希腊“第一科学”的概念及其特征分析。 古希腊的“第一科学”,即逻各斯(logos), 也称“形而上学”。代表有巴门尼德的“存在”(真理之路)、苏格拉底的“至善”、柏拉图的“理念”、亚里士多德的“形式因”。希腊人有一种“理论心态”,即穿越“流变”表象,达到永恒不变“真理”。希腊人认为哲学和科学是一个东西,在中世纪,两者又和神学合为一体。希腊人的思维完全是政治的,通过“科学”这种手段可以把逻辑的螺丝钉拧到某人身上,因而他如果不承认它或者什么也不知道,或者没有其它任何东西是真理,他就不能走出来。 特征分析:(1)苏格拉底在自然哲学之后提出“认识你自己”、“善即知识”的重大意义在于,科学真理就是你的生命行动,从事科学(哲学)就是成为人。(2)人一旦体验到“真理”,就会服从真理。(3)真理就是至善,人的德性与德行是关于善(知识、真理)的结果,知识与价值同一。(4)真理的“体验”是在理性、逻辑、思维中的清楚明白,逻辑就是“直观”、“呈现”那个“至善”。(5)柏拉图《理想国》的洞穴比喻中的理念论之意义。(6)理念或概念是全部科学的伟大工具之一,这在亚里士多德的学说中系统表达。 二、培根“知识就是力量”的评论。 培根“知识就是力量”的论断是实验科学的产物,代表了培根的科学方法论观点。他反对经院哲学,倡导“从特殊开始,从事实开始”。他承认怀疑论论点,日常知觉的确不能给正确的自然知识提供可靠的基础;要形成科学所利用的“经验”,日常知觉必须清除掉所有在认识过程中偶然产生的、错误的“幻象”。

“知识就是力量”是要达到控制自然的实践目的。培根认为只有以控制自然为目的,才有对自然的科学认识。他坚持理性主义,提出了唯物主义经验论的一系列原则,制定了系统的归纳逻辑,强调实验对认识的作用培根认为,世界是不以人的意志为转移的客观存在,人的知识(认识)只有通过感性经验从客观外界获得。培根十分重视科学实验,认为通过实验的得到的知识更为深刻。知识虽然是抽象的,但培根所谓的知识即是人们对现象的感觉,认知以及通过科学实验所获得的对事物的认识,以此来达到控制自然的目的。

《大学物理A》教学大纲 一、课程基本情况 课程中文名称:大学物理A 课程英文名称:College Physics A 课程代码:GG32001、GG32002 学分/学时:8/136 开课学期:第二、三学期 课程类別:公共基础课 适用专业:电子信息工程 先修课程:高等数学 后修课程: 开课单位:物理与材料科学学院 二、课程教学大纲 (一)课程性质与教学目标 1. 课程性质:《大学物理A》课程是电子信息工程专业的公共基础课程,它所涉及的内容是电子信息工程专业本科生知识结构的必要组成部分。 2. 教学目标:通过《大学物理A》课程的学习,使学生熟悉自然界物质的结构、性质、相互作用及其运动的基本规律,为后继专业基础课与专业课程的学习及进一步获取有关知识奠定必要的物理基础。通过本课程的学习,使学生逐步掌握物理学研究问题的思路和方法,养成辩证唯物主义的世界观和方法论,在获取知识的同时,学生建立物理模型的能力、定性分析、估算与定量计算的能力,独立获取知识的能力,理论联系实际的能力获得同步提高与发展,提升其科学技术的整体素养。 3. 本课程知识与能力符合下列毕业要求指标点: 1.能够运用数学与自然科学基础知识,理解电子信息工程工作过程中涉及的相关科学原理。 2.能够将数学与自然科学的基本概念运用到复杂工程问题的适当表述之中。(二)教学内容及基本要求: 绪论(2学时) (1)教学内容:物理学与我们周围的世界、物理学研究对象、物理学与哲学、自然科学和 工程技术的关系、物理学的发展、学习物理学方法及对学生要求。 (2)基本要求:让学生明确学习物理学目的、方法、激发学习物理学兴趣。

(3)教学重点难点:物理学的地位和作用及发展。 第一章质点运动学(4学时) §1-1 质点运动的描述 §1-2 圆周运动 §1-3 相对运动 (1)教学重点:位矢、位移、速度、加速度、角速度和角加速度、切向加速度和法向加速度的概念和相互关联,伽利略坐标、速度变换。 (2)教学难点:各物理量的微积分运算、伽利略坐标、速度变换。 第二章牛顿运动定律(3学时) §2-1 牛顿运动定律 §2-2 物理量的单位和量纲 §2-3 牛顿定律的应用举例 (1)教学重点:牛顿运动定律及其应用;几种常见力的基本作用规律。 (2)教学难点:用微积分方法求解一维变力作用下简单的质点动力学问题;牛顿定律在日常生活中的应用。 第三章功能原理和机械能守恒定律(4学时) §3-1 变力的功动能定理 §3-2 保守力与非保守力势能 §3-3 功能原理及机械能守恒定律 (1)教学重点:变力的功,质点的动能定理;保守力,势能,功能原理及其应用。 (2)教学难点:功能原理及其在工程技术中的应用。 第四章动量定理与动量守恒定律(4学时) §4-1 质点和质点系的动量定理 §4-2 动量守恒定律 §4-3 质心质心运动定理 (1)教学重点:质点和质点系的动量定理;动量守恒定律及其应用。 (2)教学难点:动量守恒定律及其在工程技术中的应用。 第五章角动量守恒与刚体的定轴转动(7学时) §5-1 角动量与角动量守恒定律 §5-2 刚体的定轴转动 §5-3 刚体定轴转动中的功能关系 (1)教学重点:刚体定轴转动定律,定轴转动的角动量守恒定律;转动惯量的概念;变力矩作用下的定轴转动问题;定轴转动角动量守恒的判别。 (2)教学难点:转动惯量的概念;变力矩作用下的定轴转动问题;定轴转动角动量守恒的判别;刚体的转动在工程技术中的应用。 第七章狭义相对论力学基础(10学时) §7-2 狭义相对论的两个基本假设 §7-3 洛仑兹坐标变换和速度变换

1. 如何理解社会科学方法论的性质和特点? 方法是主体依据对客体发展规律的认识而为自己规定的活动方式和行为准则,是人们实现特定目的的手段或途径,是主体接近、把握以至改造客体的工具或桥梁。 方法论是关于方法的理论,它以多种多样的方法为研究对象,探讨方法的基本原理和基本原则,为人们正确认识事物、评价事物和改造事物指明方向。 方法论具有不同的层次,如哲学方法论、科学方法论、技术方法论等。社会科学方法论是从事科学研究的方法论,它是对各门具体社会科学研究方法的概括和总结,因而对各门社会科学研究具有普遍的指导意义。 社会科学研究的方法论特点: 第一,社会科学研究的主客体同体性。社会科学研究者是社会中的人,他们对研究对象来说是主体,而本身又是被研究的客体。 第二,社会科学研究的价值关涉性。社会科学研究总是包含、渗透、负载着人的价值因素。完全的“价值中立”是做不到的。 第三,社会研究的理解建构性。社会科学研究,特别是人文科学研究,不能像自然科学那样单纯进行客观的描述和说明,只能通过理解来把握。 2.如何理解社会生活在本质上是实践的? 马克思主义用人的实践活动解释历史的发展,从而达到对社会历史的正确认识,为社会科学研究奠定了可靠的方法论基础。 首先,实践活动决定人类社会的产生、存在和发展。人类历史是人们自己创造的,一部人类社会的历史,本质上就是人的实践活动的历史。人的实践活动贯穿于社会发展的全部历史过程,包含着人类历史的全部秘密,人的实践活动的水平体现了历史发展的程度。 其次,实践活动不仅改变了环境,同时也改变了人本身。实践活动作为人的存在方式,是人类为了满足自身需要而进行的能动地改造世界的物质性活动。实践活动作为人类特有的活动,集中体现了人的本质的社会性。 人们在进行物质生产的同时,也生产了自己的物质生活;在改变生产方式的同时,也改变了自己的生存方式;在改造客观世界的同时,也改造了人的主观世界;在改变环境的同时, 也改变了人本身。环境的改变和人的活动或自我改变的一致性,只能被看作并合理地理解为革命的实践。 再次,实践活动是思维和存在、主观和客观统一的基础。实践活动高于理论活动,实践不仅具有普遍性的品格,而且具有直接现实性的品格。思维和存在的统一,主观和客观的统一,只能在人的实践活动中才能得到解决。人的思维是否具有客观真理性,这不是一个理论的问题,而是一个实践的问题。只有通过实践,才能达到思维和存在、主观和客观的统一。“凡是把理论引向神秘主义的神秘东西,都能在人的实践中以及对这个实践的理解中得到合理的解决”。只有立足于实践活动,才能实现主观和客观、思想和现实的统一。

《英语教学论》课程教学大纲 (Syllabus for English Teaching Methodology) 一、课程说明 课程编码:19400070、课程总学时45学时(25/20)、周学时3(2/1)、学分:2分、开课学期:第6学期。 1.课程性质 《英语教学论》课程是高等师范院校英语教育专业一门必修课程,旨通过该课程的学习,引导英语师范生学习课程教学改革新理念, 树立交际语言教学观;学习语言学、心理学、二语习得等外语教学理论和外语学习理论,学习不同的英语教学法思想,掌握英语课堂交际语言教学技能;组织学生参加英语教学实践活动、帮助学生理论联系实际教学,培养学生实践教学和反思教学能力,逐步提高对英语教学的认识能力,为师范生将来从事英语教育事业奠定良好的理论和实践基础。 2.适用专业与学时分配 适用于英语教育专业。 教学内容与时间安排表

3.课程教学目的与要求 I.教学目的:通过《英语教学论》课程的学习,帮助英语师范生具有新课程教学改革的理念和职业规范与师德,掌握一定的外语教学理论和外语学习理论,了解交互性语言教学的课堂教学理论基础,培养英语教学实践经历和反思教学的的能力,促进师范生在学术上的可持续发展的基本素质。 II.教学要求:教师通过多媒体讲授英语教学理论、教学流派、课程标准和教学原则等知识后,组织师范生进行小组为单位的教学内容演示等教学实践活动,

提高师范生对英语教学本质的认识,使他们一定的理论高度,具备反思教学的可 持续发展的能力,逐步完善自己的英语教学能力。 4.本门课程与其它课程关系 本课程是在第6学期开设的专业基础必修课,学生已经学习了英语专业的一 些基础课程以及一些相关的通识课之后才开设,本门课程的开设对巩固和提高英 语教师专业学生的专业素质会起到积极作用。它既能够优化教育理论课程,如心 理学、教育学等,同时也能够检验学生对所学英语专业知识的把握程度及综合运 用英语语言的能力。 5.推荐教材及参考书 推荐教材: 1.Paul Davies, Eric Pearse Success in English Teaching Shanghai Foreign Language Education Press, 2005 2.王蔷:《英语教学法教程》,高等教育出版社,2000年。 3.舒白梅,《现代外语教育学》,上海外语教育出版社,2005年。 推荐参考书: 1.Claire Kramsch: Context and Culture in Language Teaching,上海外语教育出版社,1999年。 2.Diane Larsen-Freeman ,Techniques and Principles in Language Teaching, Oxford university press, second edition 2002年。 3.Harmer, J. How to teach English.外语教学与研究出版社,2000年。 4.H. G. Widdowson: Teaching Language as Communication上海外语教育出版社,1999年。 5.Jane Aronld:Affect in Language Learning. 外语教学与研究出版社,2000年。 6.Ur, Penny. A Course in Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press, 2000年。 7.顾日国, 《英语教学法》,高等教育出版社,2000年。 8.教育部英语课程标准研制组,《全日制义务教育英语课程标准(实验稿)解读》,北京师范大学出版社,2002年。

“物理学与人类文明”简介和教学大纲 课程代码:061K0120 课程名称:物理学与人类文明(Physics and human civilization) 学分:2 周学时: 2 面向对象:全校本科生 预修课程要求:无 一、课程介绍 (一)中文简介 本课程着重介绍物理学的重大进展及其与人类文明的关系。内容包括经典物理学、量子力学、相对论、物质结构、现代宇宙学、非线性物理学等,以及由此而产生的现代高科技的重大突破;同时还结合当代大学生实际,对科学发展的规律、哲学观念、思维方式及研究方法等进行较为开放但又不失其严谨性的阐述,培养学生的科学精神。 (二)英文简介 The course is designed for all undergraduates in Zhejiang University. The basic concepts and main achievements of physics will be introduced. The contents include classical physics, quantum physics, relativity, particle physics, cosmology, nonlinear physics, philosophical view, scientific thinking and the methods used in scientific research. This is a physics course without complex mathematics. 二、教学目标 (一)学习目标 本课程用尽可能少的数学语言(限于初等数学)和尽可能多的实际例子,着重介绍几百年来,特别是二十世纪物理学的重大进展及其与人类文明的关系;力求将物理学中奥妙无穷的现象和规律与其深层的哲学意义结合起来,以缩小自然科学与社会科学之间的鸿沟。通过本课程的学习,使学生对现代科学的基础(包括经典物理学、量子物理学、相对论、非线性物理学、现代宇宙学等)有初步的了解;通过具体实例和小班研讨,使学生了解科学发展规律、思维方式及研究方法;培养学生严谨的逻辑和推演等理性思维能力,应用科学知识和科学思维方式解决实际问题的能力;介绍在人类长期科学实践活动中所逐渐形成的一种文化----科学精神;培养学生的科学精神。 (二)可测量目标 1) 对现代科学的基础(包括经典物理学、量子物理学、相对论、非线性物理学、现代宇宙学等)有初步的了解。