论济南开放居住区的住宅形式和公共空间的关系

---- 以70-90年代开放居住区甸柳庄小区为例

摘要:本文通过调研济南不同年代和类型的小区,分析济南不同年代小区的

运营方式、社区公共资源配置与使用情况、社区不利因素、居民为住宅与公共空间界面采取的策略、社区住宅规划和建筑特点、当地公共权力的形式、辐射半径、运作方式等,来研究济南民居建筑的发展方向以及如何改善居民的生活条件。本文重点以70-90年代开放居住区--甸柳庄居住小区为例,通过分析以上几个方面,并且与其他组员调研的小区进行了对比和分析,从而得出相应结论。

关键词:居住小区;公共权力;公共空间;住宅规划;改善策略;

一、调研结果分析

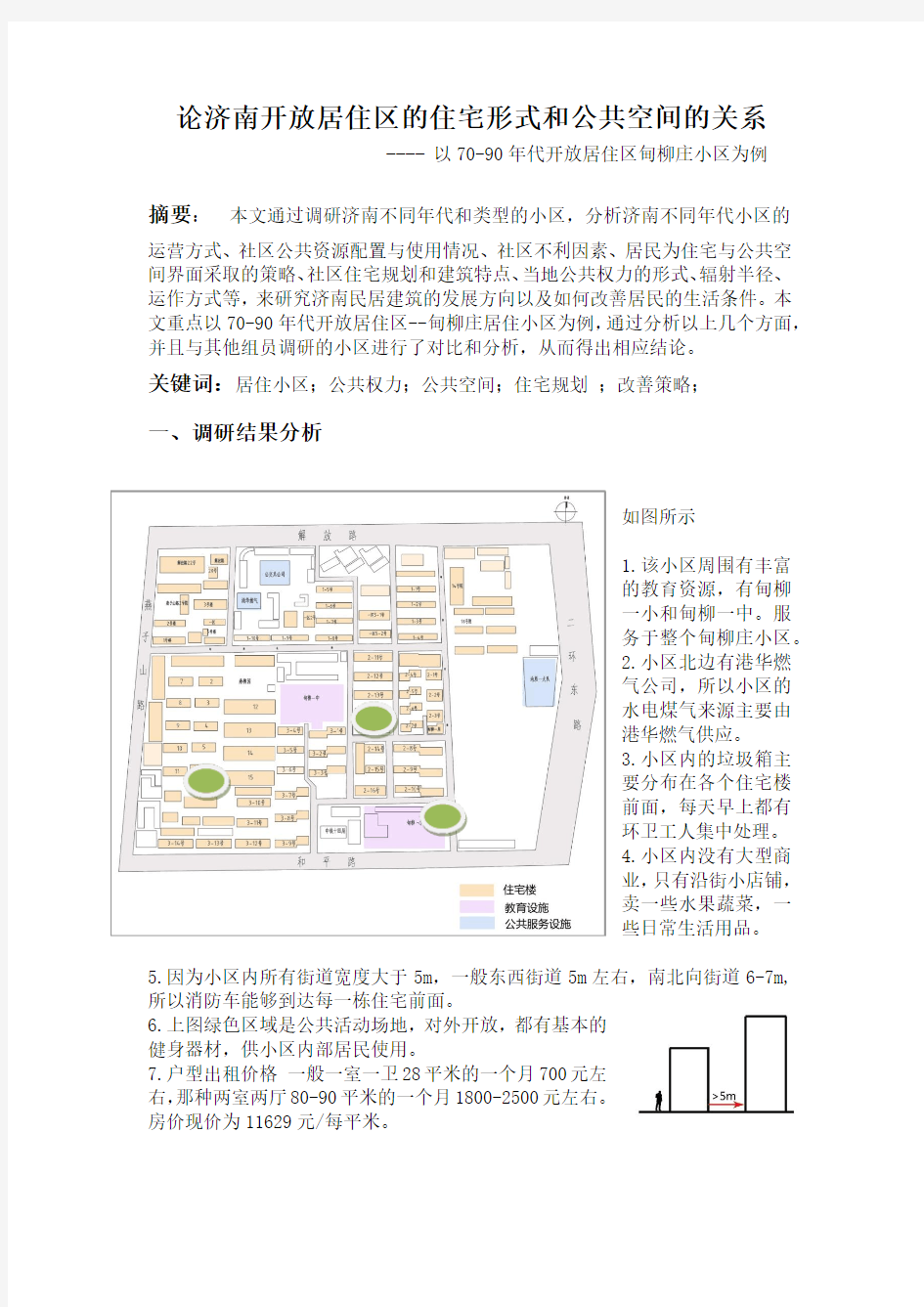

如图所示

1.该小区周围有丰富

的教育资源,有甸柳

一小和甸柳一中。服

务于整个甸柳庄小区。

2.小区北边有港华燃

气公司,所以小区的

水电煤气来源主要由

港华燃气供应。

3.小区内的垃圾箱主

要分布在各个住宅楼

前面,每天早上都有

环卫工人集中处理。

4.小区内没有大型商

业,只有沿街小店铺,

卖一些水果蔬菜,一

些日常生活用品。

5.因为小区内所有街道宽度大于5m,一般东西街道5m左右,南北向街道6-7m,所以消防车能够到达每一栋住宅前面。

6.上图绿色区域是公共活动场地,对外开放,都有基本的

健身器材,供小区内部居民使用。

7.户型出租价格一般一室一卫28平米的一个月700元左

右,那种两室两厅80-90平米的一个月1800-2500元左右。

房价现价为11629元/每平米。

根据调研结果显示,甸柳庄小区主要有以下特征

1. 注重朝向、采光、通风的实用性布局

2.小区住宅为多层住宅,住宅多半是行列式的布局,并且没有电梯,强调住宅朝向,户户向南,一梯两户的设计通风和采光都较好,也有一梯三户或者一梯四户的设计。从户型的设计也反映出了住宅多半为了满足居住者最基本的生存需求。二房二厅的面积一般在60-80平方米,三房二厅的面积在80-110平方米之间的居多。最初只有一个卫生间,一个客厅。总体上来看,多数住宅单位面积都较小。

3. 服务性配套重于观赏性、娱乐性配套。住宅小区的配套较少,一般配有小学、幼儿园、邮局、便利店、肉菜市场等。小区的停车场多设置在地面。居民看重的还是房子本身的结构,房间是否方正实用几乎是每个用户关心的问题。因为设计时首要问题就是解决房间的布局,尽量方正实用,而对于房子的外观设计、环境规划尚未有概念。

4. 大量重复制造。之所以以行列式设计比较多,主要考虑到的是成本问题。户型的变化不大,设计起来相对容易,也能够在短时间内重复制造。

二、调研结果对比分析

1.容积率分析

根据调研结果,对比其他组员调研的其它小区,绘制了一些分析图:如图而言,曲水亭街容积率是最低的,只有0.8—1.2。也就是建筑面积占用地面积的比率少。居民居住应该很舒适。相比曲水亭街来说,名士豪庭的容积率大,大约在1.85。居住密度有点大,人们日常生活会显得局促。而甸柳庄小区容积率较低,绿化空地较多,但是楼盘素质仍没法得以体现。并且受到我国早期建筑思想注重实用性的影响,居住者很关心每个单位的使用率。

2

1

曲水亭街丁家庄甸柳庄小区建大花园名士豪庭

容积率的对比容积率

2.绿化率分析

绿化覆盖率是指绿化垂直投影面积之和与小区用地的比率。根据调研发现,建大花园和名士豪庭的绿化率是最大的。而甸柳庄和丁家庄的绿化率很低。这是因为早期的住宅,小区的环境设计,仅仅是指花草树木的栽植,且品种单一,维护较差,仅仅对小区起到绿化作用。而现代小区在环境规划阶段,小区的环境建设就有很大改观,各种植被都是经过规划,分品种、高低等进行种植。人们更加注重较高的环境品质,从而使得景观环境成为小区的卖点。

60

40

20

曲水亭街丁家庄甸柳庄小区建大花园名士豪庭

绿化率

绿化率对比

3.单位房价和单位租房房价的对比

由调研发现,房价的不同和租房房价的不同取决于小区地处的位置和周边的服务设施以及总体规划、户型设计、建筑风格、细部处理、环境设计、配套设施、新材料新技术的应用等方面。

由图看出丁家庄的房价是最低的,也就说明居住的条件要比别的小区的差一点。而名士豪庭的房价高是因为各项服务设施的完善,以及环境的提升。甸柳庄房价高也是因为周围的教育设施和公共服务设施比较完善。

4. 居民改造公共空间界面所占的百分比

相对与建大花园和名士豪庭这些新建的小区,甸柳庄这种70-80年代建的小区存在的主要问题就是阳台面积不够,进深很小。并且由于是开放性小区,没有集中的物业管理,安全问题也得不到保障。所以甸柳庄小区的门窗改造率远远高于名士豪庭这些新建成的小区。而名士豪庭这种小区由于封闭式的管理加上所有的户型阳台面积也合适。并且有单独的商业街或者底商供居民使用。所以门窗改造率几乎为零。

¥0

¥5,000

¥10,000

¥15,000

单位房价单位租房房价甸柳庄小区改造门窗比率名士豪庭改造门窗比率

没有改造门窗

比率

改造门窗比率

单位房价和单位租房房价的对比

三、当地居民生活策略对社区空间及住宅的影响以及改善措施

1.居民将自家院子改造成商铺,公权力减弱,公

权利增强。

一层的居民把原先的院子改造成沿街商业,把

原先封闭的院落改造成了对外的底商。私营店铺

和摊位分布于住宅周围,主要对小区内居民营业。

因为甸柳一小在该街南侧,而家长接送孩子的站

点在该街道上,使得该街道上的商业类别倾向于

文具和一些学习家教方面(因为家教能够更好的

利用小区内的条件,服务于学生)两方面来说,

小区居民把自家院子改造成商业,虽然使得自己

家的私密性减弱,所有权降低,也就是公权力减

弱了,但私营店铺获得的利润也就是使用权得到

加强,公权利得到了增强。

2.居民没地方晒衣服,可以开辟晒衣服场地,禁止占用公共空间。

因为室内阳台设计不合理,进深太窄,只有1

米左右,面积太小。并且阳台是被封住的,小区

居民在阳台上没有足够的地方晾晒衣物,于是将

衣物晾晒集中在了楼与楼之间的电线杆之间。这

样既不安全,也占用了公共空间。公共空间的本

质是公共资源,因为公共资源可以吸引人过来,

所以才形成公共空间。居民晾晒衣物占用了公共

空间必然会引起别的用户的不满。政府可以采取一些措施,比如在屋顶区设置晾晒衣服的区域,或者在屋顶平台设置晾晒衣服的绳索,进行统一管理,样公共空间就被划为私密空间。每家每户都有自己的私密空间。

3. 为了使公权力得到加强,居民改造

阳台的门窗并且将阳台挑出,使得门窗

改造率增大,这样使得立面参差不齐,

政府采取措施统一管理,统一处理阳台

形式。

由于阳台面积小,小区是开放小区并

且采取开放式管理。为了防盗,每家每

户都将阳台封起来,并且安装上防盗门,

防盗窗。还有一些为了养花将阳台挑出

一部分,门窗改造率很大。这些改造成

立面参差不齐,并且如果将阳台挑出养

花增加了安全隐患,如果花盆掉下来会造成人员伤亡。居民将阳台封起来,虽然公权利牺牲掉一部分,但是加强了私密性,使得公权力得到加强。并且能够将一部分公共空间划为自己的私密空间,使得自己的居住空间更舒适。由于本身该小区为70,80年代小区,是开放小区,政府部门应该采取统一的措施,统一装防盗门防盗窗,使其立面形式统一,并且禁止小区居民自行挑出阳台,并且种植花草。

4. 小区停车占用机动车道,占用了公共空间,居委会可以划分车位,保障地面停车。

由于开放小区,没有地下停车位,所以居民的停车都在地上。但是地面位置有限,并且地面设置储藏室占用了一部分,留下的距离正好是前后两座楼的日照间距。并且车辆很容易停在储藏室的门口,使进入储藏室的人不方便。如果停车停在路边,就会占用一部分街道也就是一部分公共空间,造成行人通行不便。但是居民将汽车停在楼前方便进出,并且方便使用。居委会应该在楼前划分停车区域,公共权力将其强制划分停车位,并且使其每家每户的储藏室对应各家的车位,解决停车问题。

5. 户型平面不合理,室内设计不恰当。

这是我根据实地调研的甸柳庄小区的一个

五层的住宅的一个单元,自己画的一个户型图,

属于两室一厅一卫的户型。根据当时一个老大

妈的描述和我们自己的亲身感受,觉得此户型

存在很多不合理的地方。

5.1 从大门进入就正对着一个卫生间,并且卫

生间的尺寸太小,只能放下一个马桶。

5.2 进门走廊的面积等同于客厅的面积,既小

又是“刀把”状不好使用。客厅的通风不好,

北边的卧室面积太大了,不能很好的利用。

5.3 南面的阳台面积太小了。只有1米的进深,

根本无法使人进入。

该户型的套型很小,在50平米左右,但是室

内设计没有改造这种小户型,而且设计方面存在更多不合理的地方。当地居委会应该联合政府让一些室内的设计师将其户型设计改造,使客厅能够单独出来,把客厅和卧室打通,将北面的卧室一半打通,改造成起居室。讲剩下的一半卧室再加一道隔墙,让其封闭一点。

结语:

通过调研甸柳庄小区以及将结果跟其他组员对比分析得出:不同年代的住宅小区都有各自不同的特点,从总体规划、户型设计、建筑风格、细部处理、环境设计、配套设施、新材料新技术的应用方面就能看出来。并且能够看出在公权力的影响下居民自己的生活策略对社区空间的影响,也能看出公权力和公权利的区别。但是住宅和社区空间整体都是呈一种发展趋势,顺应人们的消费需求而衍生的。我们应该根据分析得出的这些结论和规律,提出一些改善的措施和方法,更好的推断下一步小区乃至民居的发展的方向,确定未来住宅发展的趋势,明确将来住宅小区以及社区空间的关系,更好的确定小区的住宅类型。

古村遗韵"江南第一大屋场" ——浅谈岳阳张谷英村民居聚落特点 【摘要】所谓“屋场”就是自然形成的村民聚居群落。上百户人家是一个屋场,几户人家也可以是一个屋场,这样的在中国乡村随处可见。被誉为中国江南第一大屋场的张谷英大屋场是保存完好的一群古建筑, 至今已存在了500多年。其建筑规模之宏大,建筑风格之独特,建筑艺术之精美在中国是不多见的。特别是它集中了中国的传统文化和平民意识,成为汉民族聚族而居的典型代表,而受到了人们的重视。古村始祖张谷英公26代子孙繁衍,数千人共同生活在同一个屋檐下。本文通过对张谷英村的布局形式、空间结构、建筑特点和民俗民风进行介绍,希望能让后人了解到这个在湖南岳阳的古老村落,为后期古村的保护与开发做一个铺垫。 【关键字】湖南岳阳张谷英村屋场“井字形”布局 一,引言 岳阳张谷英村聚落位于湖南省北部岳阳县,是一个始建于明代洪武年间的古老村落,具有悠久的文化历史,拥有中国罕见的、特别的聚落景观。张谷英村始建于元明交替之际,由创始人张谷英而得名。随着人口繁衍,建筑也分枝散叶。自建立至今的几百年间,张谷英村已形成一个相当大的大型建筑群。该聚落背靠龙形山,面朝渭溪河,整个建筑群由当大门、王家塅、上新屋3 个群体组合而成。现有巷道62 条,天井206 个,门头12 个,石桥58 座,厅堂237 个,房屋1732间,总建筑面积达4万多平米。 在整体布局上,张谷英村人在尊重自然条件的前提下充分发挥了风水理论,围绕以血缘为基础的宗法关系,采用“天井式”院落组合的平面布局将全村的人紧紧地团结在一起。在空间结构上,张谷英村用大大小小的交往空间给村民营造了一个舒适的生活、娱乐环境。在建筑特点上,张谷英村采用天井式的布局,用以单元的串联组织村民的生活,体现了宗室聚落的特点。 张谷英村民居群的基本构成单元是以堂屋、天井为中心的家庭住宅。通过主、次轴线将所有家庭住宅有序组织成片,通过天井解决采光、通风问题。穿行其间,能够真的实现“晴不曝日,雨不湿鞋”。张谷英村落的营造受到了传统风水观念的影响,蕴含了重视自然资源的持续存在和永续利用的生态观念。秉持着尊重自然、保护自然的思想。以此达到人与自然的和谐统一。

附件1 编号: 传统民居建筑类型调查登记表 一、填表说明及附件要求 (一)调查人应详实地填写本表所有内容,确保内容的客观真实性;空白处不足时,可翻页或加页说明。 (二)现存的民居类型,以及已经消失、但还保留着建造工艺的民居类型均可填写此表。 (三)建筑类型应按当地约定俗成的名称填写,例如:北京四合院、石库门、镜面屋、棋盘院、海草房、五凤楼、手巾寮、四点金、围龙屋、杠头屋、竹筒屋、一颗印、庄廓、阿以旺、疍家船居、苗族吊脚楼、傣族竹楼、黎族船屋、摩梭人木楞房、哈尼族蘑菇房、布依族石板房、藏族碉房、蒙古包、彝族土掌房等等。 (四)本表格提交时需随表提交以下附件: 1.与该类型建筑相关的工法资料,包括图纸、图样、书籍、论文、碑文等。 2.典型院落及建筑的平面示意图。 3.表现该类型建筑外观、功能布局、结构、材料、装饰细部、精神信仰等建筑特征的照片,照片数量不少于20张。 — 1 —

4.主要建造流程的操作过程照片,如打地基、砌筑墙体、铺设屋顶、上梁仪式等等,数量不少于10张。 工法资料提供纸质文件或电子文件均可。照片需注明拍摄对象或内容,图片大小不小于5M,分辨率不低于200dpi。 二、电子文件命名与整理规则 (一)每个民居类型的表格与相关的文件整理入一个文件夹,文件夹命名为“县(市)级行政区划代码+序号(两位数)”,此名称同时作为该“民居类型代码”。如某县级行政区划代码为520101,共上报三种民居类型,其代码依次为520101-01、520101-02、520101-03。文件夹包含传统民居类型调查表和四个子文件夹,具体说明见下文。 (二)传统民居类型调查表在网上申报,并以word格式提交,以该民居类型代码命名,如520101-01、520101-02等。该表需同时提交加盖公章的纸质文件。 (三)随表格提交的文稿、图纸、图样、碑文、书籍等工法资料命名与整理规则如下:与该类建筑相关的工法资料每种整理成一个电子文件,命名为“民居类型代码+GF+序号(两位数)”,如某传统民居类型的代码为520101-01,则关于该类型的工法资料依次命名为520101-01-GF01、520101-01-GF02等。相关资料整理成一个文件夹,文件夹命名为“民居类型代码+GF”,如520101-01-GF。 — 2 —

我国历史悠久,疆域辽阔,自然环境多种多样,社会经济环境亦不尽相同。在漫长的历史发展过程中,逐步形成了各地不同的民居建筑形式,这种传统的民居建筑深深地打上了地理环境的烙印,生动地反映了人与自然的关系。 中国六类传统民居简 木构架庭院式住宅(四合院) “四水归堂”式住宅 “一颗印”式住宅 大土楼 窑洞式住宅 四合院是北京地区乃至华北地区的传统住宅。其基本特点是按南北轴线对称布置房屋和院落,坐北朝南,正房位于中轴线上,侧面为耳房及左右厢房。正房是长辈的起居室,厢房则供晚辈起居用,这种庄重的布局,亦体现了华北人民正统、严谨的传统性格。 中国北方院落民居以北京四合院最为典型。四合院坐北朝南,大门开在东南角,称“坎宅巽门”,认为是吉利的,实际上也有利于保持私秘性和增加空间的变化。进入大门西转为外院,安排客房,仆房和厨、厕。从外院向北通过一座华丽的垂花门进入方正而大的内院,北面正房称堂,供奉“天地君亲师”牌位,举行家庭礼仪,接待尊贵宾客,其左右耳房居住长辈和用作书房。院两侧的厢房是后辈居室。各房以“抄手游廊”相连,不必经过露天,在廊内也可坐赏院中花树。 北京合院,实际就是合院建筑之一种,所谓合院,即是一个院子四面都建有房屋,四合房屋,中心为院,这就是合院。合院在北京的胡同中,东西方向的胡同,南面一大排,为南面的合院;北面一大排,为北面的合院,一户一宅,一宅有几个院。合院以中轴线贯穿,北房为正房,东西两方向的房屋为厢房,南房门向北开所以叫作倒座 一家人有钱,人口多时,可建前后两组合院南北相连。再有钱的人家摆阔气,可以建设三个或四个合院,亦为前后相连。在合院中植花果树木,以供观赏。 合院小者,房屋13间,大者一院或二院,25间到40间,房屋都是单层。厢房的后墙为院墙,拐角处再砌砖墙,大四合院从外边用墙包围,都做高大的墙壁,不开窗子,表现出一种防御性。全家人在合院里,院中住的人十分安适,晚上关闭大门,非常安静,适合于以家族为中心的团聚生活。

北京传统民居的主要特征

中国北方的传统民居,总的特点是以院落(或天井)为核心,依外实内虚的原则和中轴对称格局规整地布置各种用房。其中以北京四合院水平最高,也最为典型,是中国汉族传统民居的优秀代表。 编辑摘要 目录 1 概述 2 名称来历 3 代表 4 规模 5 室内设计 北京四合院- 概述 自元代正式建都北京,大规模规划建设都城时起,四合院就与北京的宫殿、衙署、街区、坊巷和胡同同时出现了。据元末熊梦祥所著《析津志》载:“大街制,自南以至于北谓之经,自东至西谓之纬。大街二十四步阔,三百八十四火巷,二十九街通。”这里所谓“街通”即我们今日所称胡同,胡同与胡同之间是供臣民建造住宅的地 皮。当时,元世祖忽必烈“诏旧城居民之过京城老,以赀高(有钱人)及居职(在朝廷供职)者为先,乃定制以地八亩为一分”,分给迁京之官

贾营建住宅,北京传统四合院住宅大规模形成即由此开始。[1] 北京四合院 北京四合院- 名称来历 为什么叫“四合院”呢?因为这种民居有正房(北房)、倒座(南座)、东厢房和西厢房四座房屋在四面围合,形成一个口字形,里面是一个中心庭院,所以这种院落式民居被称为四合院。四合院在中国有相当悠久的历史,根据现有的文物资料分析,早在两千多年前就有四合院形式的建筑出现。 在历史发展过程中,中国人特别喜爱四合院这种建筑形式,不仅宫殿、庙宇、官府使用四合院,而且各地的民居也广泛使用四合院。不过,只要人们一提到四合院,便自然会想到北京四合院,这是为什么呢?这是因为北京四合院的型制规整,十分具有典型性,在各种各样的四合院当中,北京四合院可以代表其主要特点。

首先,北京四合院的中心庭院从平面上看基本为一个正方形,其他地区的民居有些就不是这样。譬如山西、陕西一带的四合院民居,院落是一个南北长而东西窄的纵长方形,而四川等地的四合院,庭院又多为东西长而南北窄的横长方形。 其次,北京四合院的东、西、南、北四个方向的房方向的房屋各自独立,东西厢房与正房、倒座的建筑本身并不连接,而且正房、厢房、倒座等所有房屋都为一层,没有楼房,连接这些房屋的只是转角处的游廊。这样,北京四合院从空中鸟瞰,就像是四座小盒子围合一个院落。 而南方许多地区的四合院,四面的房屋多为楼房,而且在庭院的四个拐角处,房屋相连,东西、南北四面房屋并不独立存在了。所以南方人将庭院称为“天井”,可见江南庭院之小,有如一“井”,难免使人顾名思义,联想到“井底之蛙”、“坐井观天”的成语。 北京四合院- 代表

中国传统民居 ——对江南水乡民居建筑赏析和思考 内容摘要:民居的最大特点就是与自然保持和谐,不论是陕北的窑洞民居、北京的四合院、江南的水乡民居还是湘西的吊脚楼等,其建筑运用的材料、造型、装饰都与它所处的环境相协调。江南水乡民居则是其中的一个典型的代表,赏析江南水乡民居可以更好的把握中国传统民居的特点和人文情怀,同时也可以提升现代水乡建筑的意境和内涵。 关键词:江南水乡民居历史结构水性回归 一、江南水乡民居的文化历史 江南水乡民居的历史可以追溯到距今七千年得河姆渡文化。先民们在这块土地上生息繁衍,传承一切民居、生活方式。商代,这里已形成了初具规模的民居聚落。从汉代起,这里开始居住官吏,魏晋南北朝时期北方的战乱局面使大批人向南迁徙,这一趋势使南方的经济和文化迅速发展,经济重心从此南移。唐代,这里已形成了相当规模的官宅,在宋代绘画《千里江山图》、《平江图》中,对江南民居的建筑布局已有具体生动的描绘。随着南宋建都杭州,江南在政治、经济、文化上都有了空前的发展。到了明清。江南已成为中国经济、文化最发达的地区,达官显贵、地主富商、文人雅士纷纷选择瓷都建宅,山庄别墅,亭台楼阁处处皆是,各具特色。由于人口众多,土地珍贵,江南的建筑极节约空间,而在层高上下功夫,其建筑艺术也因此显得精巧有余,气派不足。但经过能工巧匠的双手,安置在孱孱流水中的一座座房宅,仍是令人倾倒。 二、江南民居的布局及建筑结构 江南民居普遍的平面布局方式和北方的四合院大致相同,只是一般布置紧凑,院落占地面积较小,以适应当地人口密度较高,要求少占农田的特点。住宅的大门多开在中轴线上,迎面正房为大厅,后面院内常建二层楼房。由四合房围成的小院子通称为天井,仅作采光和排水用。因为屋顶内侧坡的雨水从四面流入天井。所以这种住宅布局俗称“四水归堂”。

中国建筑文化:少数民族传统民居建筑的传承与创新 中国乡土文明历史悠久,各民族形成了各具特色的民族建筑文化。少数民族特色村寨正是在中国数千年农耕文明进程中形成的民族建筑文化的结晶,相对完整地保留了各少数民族的文化基因,以建筑的形式记载和描画着各民族壮丽的历史诗篇,直接反映着各历史时期不同民族的生活状况及经济、体制、生产关系等社会状况。 在中国快速城镇化和现代化的冲击下,民族传统文化遭到破坏。在少数民族特色村寨建设中,政府主导的大拆大建,村民自发的随意改造,屡见不鲜。许多传统民居被风格迥异的新兴建筑替代,民族与乡村特色逐渐消失,民族特色村寨建筑文化亟待保护。 历史建筑与历史风貌的保护和村民要求改善传统落后的居住环境与生活方式之间的矛盾与冲突是当前中国传统村落建设中普遍存在的问题,在少数民族特色村寨的保护与发展中显得尤为突出。

对特色村寨进行博物馆式的保护,得不到村民的响应和支持,最终会使村寨文化的传承陷入无人承担、无物承载的困境。时代的发展变迁,使满足乡村振兴主体生产生活需要的创新成为必然。如何在建筑文化创新中,汲取民族文化的精华,新老建筑景观风貌的协调性显得尤为重要。 民族村寨建设在国家大力扶持下,迅速地改变了过去脏乱差的面貌,民生问题得到很大程度的改善。新时期国家持续的扶持和社会资本的注入,加上村寨发展主体自身的资本积累和改善需求,更加量大面广的村寨环境建设即将全面铺开。生态文明建设和绿色发展理念要求建筑者们在满足当代人生产生活需求的同时,确保自然生态环境和人文生态环境不受破坏。 1.对乡土材料的应用和现代材料的取舍。 需要原样风貌传承的建造,乡土材料是最佳的选择。现代建筑中回归应用传统材料的做法,既可以满足人们怀旧和寻根的心理情结,也有环保的需求。而在新型大空间建造和内藏承重结构时,现代材料无疑具有不可代替性。对建造时间、性能和造价的综合考量,最终以是否符合村寨建筑文化的场所精神和风貌传承为依据。所以在大力倡导使用乡土材料来传承地域建筑文化的同时,必须加强乡土材料的力学性能、耐久性能、热工性能、抗震性能的改良和提升,尤其是乡土材料的可再生利用,能够避免造成资源的枯竭和生态环境的恶化。

传统民居聚落的“适居性” ——及对新农村建设的启示 摘要:和谐人居需要与自然环境、人的行为心理相适应的建筑创作:和谐人居呼唤技术与艺术相统一、有机秩序的建筑创作。传统民居聚落所体 现出来的舒适,安逸的居住方式,在现在新农村建设中理应得到新的重 视。理解传统民居聚落适居性的特点,运用到现代居住区设计中,体现 对传统民居的继承和创新。 关键词:传统民居聚落适居性继承启示 1、传统民居聚落的价值 聚落是人类各种形式的聚居地的总称,包括了各种建筑物、构筑物、道路、绿地、水源地等物质要素。传统的民居聚落主要是古村落。作为中国社会的基本单元,聚落蕴含了乡土文化和乡土生活的各个方面的内容,是有一定的外部范围和内部结构的系统的整体。从传统民居聚落的营建和空间形态的研究过程中,不仅反映出对自身生存空间的理解和追求,也是社会文化和历史文化相关联的非物质因素的物质化体现。 中国的传统民居聚落是一座十分丰富的建筑宝库,当我们巡视中国的传统民居聚落时,我们会发现这些传统建筑在建筑形式,建筑形制、构筑形态、构造作法、材料运用、装饰风格等方面均呈现出难以穷举的变化。 2、传统民居聚落的地域性 不同的地理环境深刻的影响着当地的聚落的构成及建筑类型。中国地域广大,而且其地形、地貌的繁复,气候的丰富多彩,多条长江大河的纵横,造就了多姿多彩的各地民居。各地民居由于自然环境、政治、经济、文化的不同,展示出不同的特点,及内在的联系。如四川的藏族民居和酉藏的藏族民居,我们会发现,虽然两者的文化背景、生活习俗、宗教信仰、社会组织等方面基本一致,但两者的构筑形态却迥然而异。又如同处四川酉北部地区的藏族民居和羌族民居,我们会发现两者虽然在建筑形式、色彩运用、装饰风格等方面相去甚远,但在材料运用、构造作法及构筑形态等方面却有许多极为相似的地方。

中国传统民居分类概述 武星宽梁文桂 【摘要】:由于自古受宗法礼制、风土民俗及气候、地域条件等因素的影响,我国民居种类繁多,形式多样,想要涵盖所有的民居式样并非易事,因而也就出现了多角度的民居分类方法。 【关键词】:造型构造方式地域行为习俗 建筑起源于人的居住需要,因而,民居几乎是和人类的文明同时发展起来的,它是历史最悠久,范围最广泛,形式最多样最基本的建筑样式,是宫殿,祠庙,寺观等建筑类型的基础和源泉。民居作为宁和,朴素的安居之所,既满足了人的居住功能的要求,又具有一定的精神意义,它所形成的文化功能与氛围总是与“家”联系在一起,让人的生活和精神得到休憩与寄托。 我国的建筑起源于一个“防”字,由“防”的理念衍生出向心性的平面构成,是一种理想的美的构成。1[①]之所以会有这一理念,是与古代中国不断遭受外敌入侵的历史有关。同时,北方中原地区的民宅为了防止寒风与风沙的侵袭也不得不筑起高墙将住宅尽可能地围合起来。从古代新石器时代的住宅群遗址中就可以看到这种向心式的住宅构成。到了夏商,中国已经有了将房屋设置在东南西北四个方向,中央设置内(庭)院的平面形式,被称为“四乡之制”。西周时期,出现了中国已知最早最完整的四合院。进入汉代以后,四合院住宅已经相当成熟,直至近代,中国民居仍然保留着厚厚的外墙,房屋围抱着中央院子或天井的形式。竖起坚固的墙壁,将住宅、村落、城市包围起来,可以说是中国建筑最基本的行为。 下面从多个角度对我国传统民居进行大致的介绍。 一. 从造型的角度,分为规整型和非规整型民居。大量的民居造型都很规整,首先表现在平面布局的中轴对称,其中典型的当属北方四合院,它是独立的长方体生活空间。进入四合院之前首先得穿过胡同,胡同是夹于四合院侧面高墙之间的宁静的小巷。叩开两侧点状设置的大门,首先映入眼帘的是被称为照壁的砖墙,上面通常点缀着一些精致的砖雕。照壁的后面是前院,前院和内院通过垂花门相连,穿过垂花门是位于住宅中心位置的内院,院子四周由四栋房屋相互围合,“四合院”因此而得名。院子正面朝南的主屋称为正堂,东西两侧为厢房,对面是倒座的副房。在主房之后还设有后房。整座四合院以东西厢房、南部倒座和后房的外墙体为外墙,外墙不设一扇窗,空间造型十分封闭,只在四合院外墙的东南一隅开一扇门,以供出入。该四合院具有中轴意识其中纵轴向穿越整座四合院的南北重点,除了设于东南一隅的院门,整座四合院在平面立面上是对称的。 这种四合院形制的空间封闭性,在生理意义上,处于出于中国北方天气较为寒冷之故;在心理意义上,契合一个家族的向心、内敛气质。而基本上的中轴对称可以看作传统儒家思想讲究规矩、规范的特点在建筑上的体现。这类民居形制,可以说是中国民居的常式,即以院落为空间组合的、几重进深的、中轴对称的空间布局。 其次,这种规整型民居多见于北方。从文化性格看,北方人相对要比南方人更注重于文化规范。北方天寒,物多收敛,人的心态比较严谨,儒家的实践理性所崇尚的是现实实践、冷静和脚踏实地的生活态度、伦理规范,所以注重人生秩序与有条不紊的居住空间的出现,是不足为奇的,并且北方古代地广人稀,所以北方四合院等民居的庭院一般比较宽阔,这样也可以接纳更多宝贵的阳光。 非规整型民居以南方为多见。尤其在丘陵地带,地形地理复杂多变,建筑不得不因地制宜。有的民居平面呈“一”字形,有的为曲尺形;有的有院落,呈马鞍形,有的没有院落,这种没有院落的民居,以临街就建的南方民居建筑为多见;有的孤村独特建于山坡之上,室内平面错折多变;有的由多座毗邻的民宅组成一个连续多变的空间序列,平面和立面都可能参差不齐。总之,在文化心理上,南方由于气候趋暖,人的心态活动多变,加以地基条件的限制,尤其是文化传统的不同,其民居的非规范性可能明显一些。 二按建筑构造方式分类,可以分为以下三类:由砖土建造的砖墙结构的北方中原地区的住宅;以木结构为主的云南、西南地区的住宅;江南地区内部主体木结构外包砌墙体的砖木混合结构住宅。在此基础上,又可粗分为两大类:一类是北方的典型住宅,住宅室内不铺地板,四周是坚固的土墙或砖墙,再加上小小的屋顶,是一种墙壁型的住宅,四合院就属于这种类型,同时也是内庭型住宅;另一类是中国西南地区的典型住宅。在柱子上架上楼板与屋顶,周围几乎没有墙壁的简单围合的屋顶型住宅。为了防御沙尘暴及北

关中传统民居浅析 学生:苏晨婷学号:20141010 关中地区地处黄土高原,也属于寒冷气候区。冬季寒冷,夏季炎热,日照充足,且常年受到黄土高原西风的侵袭。院落呈纵深方向布置,南北长,东西窄,形成狭长院落。这种平面组织形式使得房屋和院内空间在夏季大部分时间处于其他房屋的阴影中,避免夏季强烈的太阳辐射。窄长的院落空间也形成了风的通道,可组织形成良好的自然通风。此外东西厢房和最南侧的倒座多为向院内倾斜的单坡屋顶,屋脊高度即为院墙高度。高耸的厢房屋顶既遮挡了太阳辐射,也防止冬季寒冷西风吹入。 北方地区日照资源贫乏,对采光纳阳的需求较高,因此院落面积大,而且房屋之间互不遮挡,都是为了最大程度上地采光和吸热,以抵御北方寒冷的气候。这些特点与南方地区相反,南方地区日照条件较好,太阳高度角大,夏季气候炎热,因此民居平面形式紧凑,形成许多阴影空间,避免太阳直射。另外,小而深的天井形式,会带来很好的热压通风效果,加大了室内通风量,可有力缓解过湿、过热等不利环境条件。 庭院形状和太阳辐射强度、太阳高度角和主导风向等气候因素有着很大的关系。关中民居则是南北纵长的窄院,开间和进深的比例可达1:3~1:4,有些东西两房檐口间只有 1 . 1 m ~ 1 . 2 m 宽。这样纵长的平面形式可以缓解关中地区夏季严重的西晒问题,使院落和建筑处于阴影之中。庭院围合以四周房屋的后山墙为主,断开处以短墙相连。外墙的厚度、高度、所用材料和砌筑方式都因气候而异。 外墙厚度和墙体的保温隔热性关系密切。关中民居的外墙要考虑冬季防寒,往往使用热惰性较高的土坯墙、夯土墙,墙厚可达50cm,以起到很好的保温作用。 北方地区太阳高度角小,为了收纳更多日照,避免院墙过高而遮挡阳光,民居院墙高度不超过屋脊高度。关中地区夏季西晒严重,民居屋面半边盖,房屋后墙不开窗,高高的后墙刚好作为院落的围墙,屋脊高度即院墙高度,可达6m~7m,既可防止冬天寒风的吹入,也可遮挡夏季强烈的西晒。 窗扇是保温隔热的薄弱环节,开窗的形式和大小会影响室内空气流通、采光及保温隔热,不同地域的民居建筑开窗因气候而异。 关中地区因为气候寒冷,主要考虑冬季防寒,对空气流通要求不高,开窗通常为“三封一敞”,即东、北、西三面不开窗,只在南面开窗和开门。关中民居宽敞的院落吸纳了充足的日照,为了使室内能收纳更多的阳光,建筑南向的窗面积都很大。但同时也要兼顾保温,

中国民居研究发展概述 摘要:民居是广大劳动人民长期在生活生产中与自然、社会相协调、适应的智 慧结晶。中国民居的研究发展源于十九世纪30年代,经过几十年大发展,成果 卓著。本文按研究中国民居发展的特征将其分为三个阶段,并分别对每个阶段的 特征、代表著作作了一个概况说明。 关键词:民居研究;发展概述 中国民居研究史可分为三个时期。前两个时期多用传统的建筑学手段通过实地测绘、查 阅资料等方法深入地研究了民居单体的布局、构造、空间、功能和历史等方面的内容,为当 今的研究奠定了坚实的基础;第三个时期理论研究和工程实践开始相结合。理论研究方面, 成果往往采用综合多学科的研究方法进一步研究了聚落的选址布局、景观绿化、单体空间、 社会文化及历史背景等方面的内容,产生了新的理论以及如建筑心理学、建筑生态学、建筑 物理学等活跃的综合学科。工程实践方面,成果则侧重采用实际手段发展、利用和保护乡土 聚落。 1:第一个时期约在1930-1950年前后,为民居基础研究开拓阶段 民居研究方面,1934年,龙飞了的《穴居杂考》[1]总结了对河南、山西、陕西等省份窑 洞考察的成果;1941年,刘敦桢的《西南古建筑调查概况》[2]首次将民居作为独立的建筑研究类型;此外还有如1944年,刘致平的《云南一颗印》和《四川住宅建筑》著论稿,于 1990年才正式发表[3]。技术研究方面,1934年梁思成编著《清式营造则例》[4]。该阶段以 提出民居概念、小规模研究团体、小范围普查为特点。 2:第二个时期约在1957-1980年,为民居基础研究完善阶段 从总体上看,类型方面见1957年刘敦桢编著的《中国住宅概说》[5],正式将民居列为一种传统建筑类型,并以民居平面的特点将民居类型划分为9类;技术方面见1959年姚承祖 等编著的《营造法原》[6]。从地域上看,同年,张仲一等合著《徽州明代住宅》[7]和贺业钜 的《湘中民居调查》[8];1958年,同济大学建筑系编写的《苏州旧住宅参考图录》[9]; 1960-1963年,中国建筑科学研究院编写的《浙江民居调查》是这一时期内容详实、方法科学、成果卓著的代表。这一时期产生了综上等一系列地方民居调查的报告和著作。该阶段以 从宏观上论述中国传统民居的概况和以建筑学手段通过实地调研获得更大范围民居研究的基 础资料为特点。 3:第三个时期约在1980年至今,为民居研究发展阶段 此阶段涉及的文献较多,从研究的发展方向来看可大体分为三类。 3-1 研究用建筑学手段继续完善地域民居单体的基础研究。 地域研究方面。①以省行政区划为单位的研究。中国建筑工业出版社至今共出版三次相 关的系列著作。第一次集中在1984-1995年之间。1984年,建筑科学研究院建筑历史研究所 编著《浙江民居》[10];1985年,张驭寰编著《吉林民居》[11];1986年,云南省设计院“云 南民居编写组”编著《云南民居》[12];1987年,高鉁明等编著《福建民居》[13];1990年, 陆元鼎等编著《广东民居》[14];1993年,张壁田等编著《陕西民居》[15];1995年,新疆 土木建筑学会等编著《新疆民居》[16]。第二次集中在2009年,此次补充了部分省份的民居 研究,如雷翔的《广西民居》[17](雷翔于2005年已出版同名著作,后者是前者的补充与完善)。第三次集中在2015年,该系列版本在民居方面综合了近年的相关研究,如谢小英的《广西古建筑(上下册)》[18]。②更为细致的地域区划为单位的研究。1990年,李长杰编 著《桂北民间建筑》[19];1991年,徐民苏等编著《苏州民居》[20];1995年,何重义编著《湘西民居》[21]。③以建筑类型为单位的研究。1989年,侯继尧等编著《窑洞民居》[22];1990年,永定土楼编写组编著《永定土楼》[23];1993年,沈华编著《上海里弄民居》[24] 等等。 总体研究方面。①研究建筑本体的相关著作。构造技术方面,1985年中国科学院自然科学史研究所编著《中国古代建筑技术史》[25];1987年,刘致平编著《中国建筑类型与结构》[26];同年,林会承编著《传统建筑手册—形式与做法篇》[27];历史研究方面,1980年刘敦桢编著《中国古代建筑史》[28];1990年,刘致平编著《中国居住建筑简史—城市·住宅·园

传统民居的艺术魅力 一、教学目标 知识方面:了解我国传统民居的形式和特点,感受我国传统民居的艺术魅力 能力方面:通过学习本课,能运用所学分析方法,认识其他传统民居建筑的形式和特点 情感方面:通过本课学习,开阔学生视野,让学生了解中国传统民居的同时,增强学生的民族自豪感,激发学生对中国传统文化的热爱之情 二、教学重点:中国传统民居的形式和特点(北京四合院、福建客家土楼) 三、教学难点:能从结构、布局、功能、文化、艺术等方面去分析其他传统民居建筑。(知识迁移) 四、教学过程 1、情景导入 课件展示图片:北京四合院、福建客家土楼、蒙古包、上海石库门…… 师:同学们知道这些建筑是哪里的吗? 生:知道,北京四合院…… 师:为什么中国传统民居会如此多样化呢?好的,今天就让我们一起来感受中国传统民居的艺术魅力(板书课题) 2、传统民居的形式和特点

(1)、中国五大特色民居建筑 课题播放图片:北京四合院、福建客家土楼、黄土高原下沉式窑洞、干栏式木楼、云南“一颗印”民居 师:想一想,这些建筑都有哪些独特之处?它的特点是什么? 生:观察、思考 师:总结五大特色民居建筑的特点 北京四合院 北京四合院是北方院落民居的典型形式,之所以叫“四合院”,是因为这种民居有正房(北房)、倒座(南座)、东厢房和西厢房在四面围合,形成一个口字形。里面是一个中心庭院,四合院是封闭式的住宅,对外只有一个大门,关起来自成天地,具有很强的私密性,非常适合独家居住。院内,四面房子都像院落中心开门,一家人在里面和和美美,其乐融融。 结构:单栋单层的房屋围合而成,木架为房屋主体,辅以砖石结构,坚固稳定 功能:垂花门区分“外墙内院”,影壁起着阻挡视线的作用,游廊链接各个房屋,遮阳避雨 艺术:整体建筑色调灰青,给人印象十分朴素。精美的砖雕彩绘,为四合院增加了细节之美,突破了色彩单一性,院内的植物和陈设处处体现了主人的情趣和对美好生活的追求 文化:四合而居寓意家庭和睦、祖孙同堂的愿望,房屋的建制与布局体现了长幼有序的等级观念,却蕴含着深刻的文化内涵,是中华

论济南开放居住区的住宅形式和公共空间的关系 ---- 以70-90年代开放居住区甸柳庄小区为例 摘要:本文通过调研济南不同年代和类型的小区,分析济南不同年代小区的 运营方式、社区公共资源配置与使用情况、社区不利因素、居民为住宅与公共空间界面采取的策略、社区住宅规划和建筑特点、当地公共权力的形式、辐射半径、运作方式等,来研究济南民居建筑的发展方向以及如何改善居民的生活条件。本文重点以70-90年代开放居住区--甸柳庄居住小区为例,通过分析以上几个方面,并且与其他组员调研的小区进行了对比和分析,从而得出相应结论。 关键词:居住小区;公共权力;公共空间;住宅规划;改善策略; 一、调研结果分析 如图所示 1.该小区周围有丰富 的教育资源,有甸柳 一小和甸柳一中。服 务于整个甸柳庄小区。 2.小区北边有港华燃 气公司,所以小区的 水电煤气来源主要由 港华燃气供应。 3.小区内的垃圾箱主 要分布在各个住宅楼 前面,每天早上都有 环卫工人集中处理。 4.小区内没有大型商 业,只有沿街小店铺, 卖一些水果蔬菜,一 些日常生活用品。 5.因为小区内所有街道宽度大于5m,一般东西街道5m左右,南北向街道6-7m,所以消防车能够到达每一栋住宅前面。 6.上图绿色区域是公共活动场地,对外开放,都有基本的 健身器材,供小区内部居民使用。 7.户型出租价格一般一室一卫28平米的一个月700元左 右,那种两室两厅80-90平米的一个月1800-2500元左右。 房价现价为11629元/每平米。

根据调研结果显示,甸柳庄小区主要有以下特征 1. 注重朝向、采光、通风的实用性布局 2.小区住宅为多层住宅,住宅多半是行列式的布局,并且没有电梯,强调住宅朝向,户户向南,一梯两户的设计通风和采光都较好,也有一梯三户或者一梯四户的设计。从户型的设计也反映出了住宅多半为了满足居住者最基本的生存需求。二房二厅的面积一般在60-80平方米,三房二厅的面积在80-110平方米之间的居多。最初只有一个卫生间,一个客厅。总体上来看,多数住宅单位面积都较小。 3. 服务性配套重于观赏性、娱乐性配套。住宅小区的配套较少,一般配有小学、幼儿园、邮局、便利店、肉菜市场等。小区的停车场多设置在地面。居民看重的还是房子本身的结构,房间是否方正实用几乎是每个用户关心的问题。因为设计时首要问题就是解决房间的布局,尽量方正实用,而对于房子的外观设计、环境规划尚未有概念。 4. 大量重复制造。之所以以行列式设计比较多,主要考虑到的是成本问题。户型的变化不大,设计起来相对容易,也能够在短时间内重复制造。

民居宝典——《中国传统民居类型全集》 传统民居体系集成 建筑文化传世宝典 中华人民共和国住房和城乡建设部编 传统民居是民族的写照,是民族的生存智慧、建造技艺、社会伦理和审美意识等文明成果最丰富、最集中的载体。我国传统民居因地理气候、自然资源、民族文化等诸多方面的差异,形成了丰富多样的民居类型和异彩纷呈的建筑形式,蕴含着中华文明的基因,是世界上独特的建筑体系,是民间精粹、国之瑰宝,是难以再生的、珍贵的文化遗产。

2013年12月,住房和城乡建设部启动了传统民居调查,历时9个月,经过全国住房城乡建设系统广大干部和1200余位专家学者、技术人员的倾情努力,完成了传统民居类型、代表建筑和传统建筑工匠的逐县调查,取得了令人瞩目的成果。本次调查覆盖31个省、自治区、直辖市,调查成果包括1692种民居、3118栋代表建筑、1109名传统建筑工匠,经反复探讨、科学梳理,归纳出564种民居类型。此外,香港、澳门特别行政区、台湾地区也调查归纳出35种民居类型。全国共归纳599种民居类型,全部纳入这本《中国传统民居类型全集》。 一连串惊人的数字证明:这是我国第一部涵盖了现存传统民居几乎全部类型的著作,必将成为对后人有重要参考价值的建筑史料和传世宝典。 【精彩内容赏析】 北方代表

晋中民居·窄院 代表建筑——祁县乔家堡村在中堂的内院 晋中窄院多为地方商贾返乡之后营建的民居,既是明清时期经济文化发展的产物,亦是晋商财富积累的物化体现。该类民居体现出晋中地方习俗和强烈的氏族观念对居住空间的影响。目前,晋中窄院在祁县的谷恋村、乔家堡村以及孝义市的宋家庄村、贾家庄村、大孝堡村等村庄聚落中均有案例留存。

5.方茴说:“那时候我们不说爱,爱是多么遥远、多么沉重的字眼啊。我们只说喜欢,就算喜欢也是偷偷摸摸的。” 6.方茴说:“我觉得之所以说相见不如怀念,是因为相见只能让人在现实面前无奈地哀悼伤痛,而怀念却可以把已经注定的谎言变成童话。” 7.在村头有一截巨大的雷击木,直径十几米,此时主干上唯一的柳条已经在朝霞中掩去了莹光,变得普普通通了。 8.这些孩子都很活泼与好动,即便吃饭时也都不太老实,不少人抱着陶碗从自家出来,凑到了一起。 9.石村周围草木丰茂,猛兽众多,可守着大山,村人的食物相对来说却算不上丰盛,只是一些粗麦饼、野果以及孩子们碗中少量的肉食。 74 由中原走来向台海而去 —独具特色的漳州传统民居 文/许初鸣 漳州传统民居传承中原建筑技术和艺术,然而又“入乡随俗”,结合本地实际灵活应用并大胆创新,既保存了浓郁的中国传统风格,又形成了鲜明的闽南地域特色。其建筑布局和结构形式乃至建筑理念源于中原,又传播海峡彼岸,对台湾的民居建筑产生了深刻影响。 院落对称的布局特点 漳州的传统民居在布局中体现了中国传统文化中“内外有别、长幼有序”的观念,遵循中轴对称式的布局原则。整个建筑结构以中厅为轴线,左右对称地建有左、右厢房,加上门屋组成四合院。一般都以天井为中心,围成一个方形院落,天井前是门厅,后是正屋,左右是连接门厅与正屋的回廊。每个相对封闭的院落就是“一进”或“一落”。纵向延伸就形成“日”字形或“目”字形,多进或多落的大厝。横向则采用递增护龙的方法,渐次扩大住宅。漳州民居常见的有“三间起”和“五间起”。 “三间起”,就是闽南俗话说的“一厅二房二伸手”,走进大门是天井,天井两侧是庑廊,与大门正对的是厅,厅左侧为大房,右侧为二房;进入房间的门规格较大的一般正对庑廊的小走廊,规格较小的也可以安排在厅的两侧;厅的内侧设木屏风,安放祀桌,摆祖先神位,祀桌前放八仙桌。左右两庑可以敞开,也可以是木板墙,做厨房或做小房间。 “五间起”,是两房外再增加二间耳房,呈一厅四房的格局,这一格局次间的门通厅堂,稍间的门正对庑廊,一旦作为五间起,厅的规格便可以是三开间的,即厅中立有四根柱子,或称四点金,四根柱子把厅分为并列的三间,中称为明间,两边称为次间。 漳州市漳浦湖西乡的蓝廷珍府第是漳州传统民居建筑布局的一个典型范例。蓝廷珍府第坐西朝东,面阔52米,进深86米,占地4400平方米。大门前立着两个门墩,两侧图案的精致细腻,非同凡响。这是一座以中轴线上的门厅、正堂、后堂、主楼和左右后三组厢房组成的院落式城堡。主楼在第四进,为二层方形土楼,称日接楼。大概是楼较高,才称此名。日接楼用材较大,雕饰手法多样,工艺精湛。整座大厝布局规整,环境优雅,把人文与自然有机结合起来。 三段式建筑结构大胆创新 漳州传统民居的建筑结构由屋基、屋身、屋顶三部分组成。漳州的能工巧匠总结闽南的气候特征和各种材质的特性,扬长避短,因地制宜,对古老的三段式结构进行大胆而合理的革新,营造出一整套适宜当地自然条件和人文风尚的建筑结构。 由于漳州降水量大,屋基易受雨水浸泡,因此传统民居的基础大都是石质,丘陵地区采用天然卵石,而平原及沿海地区多用人工开采的花岗石。台基高出地面三坎,台基边沿铺压阶石。地面砖用窑烧地砖,正屋室内一般铺红色斗砖,地砖排列以交丁缝为主,客厅地砖多为人字缝,回廊和厨房铺六角砖或条砖,天井、后院铺天然卵石或条砖。也有的天井、庭院地面以三合土夯实,四边砌阳沟汲井(沉淀池)。 屋身包括梁架和墙壁。梁架搭建称大木作,工匠将原生木依例裁制成柱、梁(枋)、桁(檩)、

中国传统民居调研报告 ——江苏苏州地域的民居形态分析 姓名:钱书恒班级:环艺10-1 学号:10103070124 建筑是文化的载体,是一定历史文化时期的产物。有什么样的文化,就会有什么样的建筑。民居是最为常见的建筑类型之一,受地理环境、气候条件、历史、文化、社会、经济等因素的影响,各地的民居常常呈现出鲜明的地方风格,江苏自然条件优越,长期以来经济,文化极为发达,因而造就了当地民居的典雅和精致。 我今年夏天和同学有幸去了被誉为“人间天堂”的苏杭,完全是自助游,在去之前,也对当地的文化和建筑做了一些初步的了解,为时共七天,亲身实地的体验一把江南建筑。其中苏州对我印象更为深刻,第一是因为有关苏州的行程是我筹划安排的,第二是因为,苏州与杭州相比,传统的文化气息保留的更多,随处可见具有江南传统气息的民居建筑,而杭州更大,给人更多的像是现代的大城市。所以,我希望能够借助这次机会,结合自身感受,更 深的去探求一下江苏的民居,我参考的主要资料 是雍振华老师编写的《江苏民居》一书。 在唐中叶时,北方战乱频繁,土地荒芜,民 不聊生,安史之乱后,北方出现了比西晋末年规 模更大的汉民南迁。当时,在迁移的人群中,不 仅有大量老百姓,还有官员和士大夫,而且大多 数是举家举族南迁,由于江南比较安定,经济上 相对富裕,因此导致人口越来越密集。历史上三 次大规模的南迁对南方地区的发展具有重大意 义,除了宗室、贵族、官僚地主、宗族乡里外, 还有众多的士大夫,文人学者,他们的社会地位、 文化水平和经济实力较高,到达南方后,无论在 经济上,文化上,都使南方地区获得了明显的提 高和发展。 江苏自然环境优越,在我国广袤的疆域中,江苏的自然环境堪称的上得天独厚,江苏地处中国东部,地理上跨越南北,气候、植被也同样同时具有南方和北方的特征。我国三大河流,长江、黄河、淮河都曾与其有交集。丘陵地区常常被视为理想的居住之地,始终存在着人们的生活印记。因为当地优越的自然环境,特定的自然环境,影响着无数人的生产生活,也影响了他们的居住建筑。经历了漫长岁月的磨砺,这里的民居已适应周围的环境,从而显现出地方特色。 气候条件也是影响人类文明的重要因素之一,气候的差异决定了他们的生产方式,江苏属于温带向亚热带的过度性气候。江苏各地平均气温介于13℃-16℃,由东北向西南逐渐增高。最冷月为1月份,平均气温-1.0-3.3℃,其等温线与纬度平行,由南向北递减,7月份为最热月,沿海部分地区和里下河腹地最热月在8月份,平均气温26℃-28.8℃,其等温线与海岸线平行,温度由沿海向内陆增加。 江苏基本上由长江和淮河下游的大片冲积平原组成,全省的地势总体上相当低平,是中国地势最为低平的一个省份。江苏省的平原面积7万平方公里左右,占全省面积的69%,主要包括长江下游两岸的太湖平原、高沙土平原(均属于长江三角洲)和淮河流域的里下河平原、黄淮平原以及东部滨海平原,这些平原之间连为一片,并无显著的分界线。 江苏自古以来是中国的文化重心之地,并经历文化重心从汉唐以前的江淮地区到唐宋以

传统聚落与民居的空间形态 乡土建筑课程论文 作者:张圣侃 指导教师:魏秦

摘要:我国传统街区的空间形态明显受到了传统文化的影响。传统聚落与民居的空间形态按照其表现和感知形式我们可以将其分为显性的物质空间环境要素和隐性的社会文化要素两部分。主要受到我国古代理性主义追求,强烈的整体意识,特有的空间组合观念的影响。 关键词:传统聚落民居空间形态传统文化 Abstract:Spatial form of our traditional neighborhoods influenced by the traditional Chinese culture obviously. Traditional settlement patterns and residential space form in accordance with their performance and perception can be divided into explicit and implicit elements of physical space environment, social and cultural elements of two parts. Mainly by the pursuit of rationalism in ancient China, a strong overall sense of the unique combination of concepts of space. Key Words: traditional settlement traditional culture Space form

中国十大传统民居及其特色 建筑学082 108054047 葛珏骏中国传统的十大民居按地域可分为东北民居、华北民居、江南民居、岭南民居、客家民居、西北民居、西南民居、蒙古民居、新疆民居和西藏民居等十类。民居的特色形成主要是根据其所在地区的气候特征和居民的生活方式,从而形成了在功能、结构、形式上都较为合理的营造方式。 一.东北民居: 东北地区处于寒冷或严寒地区,一年之中夏季短冬季长,居住建筑对保温的高要求是重点。建筑的主要特点是层高较低,屋盖坡度较大(为了积雪保暖)墙体较厚,且多采用土坯、原木、茅草等取于当地,且孔隙率较大,导热系数较小的材料作为围护结构。较为典型的有井干式建筑、朝鲜族民居等。 二.华北民居: 华北民居为中国传统民居中最具代表性的一种,经常被作为中国传统建筑的标志。常以四合院形式布置,根据地方气候和文化差异而略有不同,比较典型的有北京四合院、晋中四合院等。北京四合院中间庭院较大,为正方形,多采用硬山和卷棚顶,色彩较为鲜艳;山西四合院中间庭院较小,常采用单坡顶向院内采集雨水,颜色偏灰。 三.江南民居: 江南民居是除四合院外又一具有代表性的中国传统民居。建筑布置紧凑,也常以院落形式布置,但院落往往很小,称之为天井;由于建筑成片相连不利于防火,因而有马头墙出现作为隔断之用。江南多雨水,致使形成檐廊,基本上是粉墙黛瓦,卧房常设在二楼以避免室内泛潮。具有代表性的主要有徽州民居和浙江民居。 四.岭南民居: 岭南民居主要指珠三角地区的传统民居,特点是通风良好,且受西方文化影响明显,建筑外观上有明显的西方建筑元素。墙体颜色常常为朱红色,基于风水上的说法。 五.客家民居: 客家民居是福建地区十分具有代表性的一类传统居住建筑,常被称作“土楼”。一般由土坯做外墙,墙体厚实,整体呈圆形,体量巨大,内部房间众多。中间常有祠堂。 六.西北民居: 西北民居主要指宁夏、山西一带的传统民居,以窑洞最为典型。窑洞是一种穴居的形式,热惰性非常好,冬暖夏凉,日照问题可以得到解决,室内通风往往不畅。门面根据受力特点和地方文化形成鲜明的特色,基本呈拱形,门口往往是具有名族特色的窗格。 七.西南民居: 西南民居主要指西南地区少数民族的典型住宅,特征主要体现在材料和造型两方面。由于地区环境十分潮湿闷热,房屋修缮和重建的次数较多,且注重通风和散热,故采用轻质材料作为建材,底层架空,且为及时排挤雨水而将屋顶坡度加大。典型的有杆栏式建筑。八.蒙古民居: 蒙古民居指草原上为了适应游牧民族放牧需要而形成的毡房,俗称“蒙古包”。主要特点是可以自由拆卸便于携带,且由兽皮、毛毡等材料制作,有利于保温。 九.新疆民居: 新疆地区的传统民居称为“阿以旺”,常以土坯作原料,房屋连成一片,庭院在四周,平屋顶,用以晾晒衣物和风干葡萄。建筑有伊斯兰风格,常出现拱券式的门斗和窗户。十.西藏民居: 西藏传统民居主要有碉楼和帐房两类。碉楼为石木结构,下部敦实,常用作饲养牲口的用房,上部供人居住,利于保暖。帐房分两种,冬帐由牦牛毛编织,夏帐由布料编织。