第八章世界经济危机及其影响下的主要资本主义国家

- 格式:ppt

- 大小:531.50 KB

- 文档页数:132

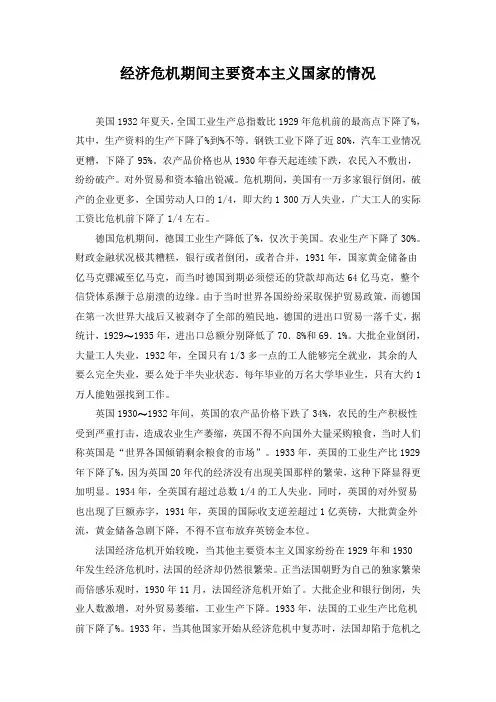

经济危机期间主要资本主义国家的情况美国1932年夏天,全国工业生产总指数比1929年危机前的最高点下降了%,其中,生产资料的生产下降了%到%不等。

钢铁工业下降了近80%,汽车工业情况更糟,下降了95%。

农产品价格也从1930年春天起连续下跌,农民入不敷出,纷纷破产。

对外贸易和资本输出锐减。

危机期间,美国有一万多家银行倒闭,破产的企业更多,全国劳动人口的1/4,即大约1 300万人失业,广大工人的实际工资比危机前下降了1/4左右。

德国危机期间,德国工业生产降低了%,仅次于美国。

农业生产下降了30%。

财政金融状况极其糟糕,银行或者倒闭,或者合并,1931年,国家黄金储备由亿马克骤减至亿马克,而当时德国到期必须偿还的贷款却高达64亿马克,整个信贷体系濒于总崩溃的边缘。

由于当时世界各国纷纷采取保护贸易政策,而德国在第一次世界大战后又被剥夺了全部的殖民地,德国的进出口贸易一落千丈,据统计,1929~1935年,进出口总额分别降低了70.8%和69.1%。

大批企业倒闭,大量工人失业,1932年,全国只有1/3多一点的工人能够完全就业,其余的人要么完全失业,要么处于半失业状态。

每年毕业的万名大学毕业生,只有大约1万人能勉强找到工作。

英国1930~1932年间,英国的农产品价格下跌了34%,农民的生产积极性受到严重打击,造成农业生产萎缩,英国不得不向国外大量采购粮食,当时人们称英国是“世界各国倾销剩余粮食的市场”。

1933年,英国的工业生产比1929年下降了%,因为英国20年代的经济没有出现美国那样的繁荣,这种下降显得更加明显。

1934年,全英国有超过总数1/4的工人失业。

同时,英国的对外贸易也出现了巨额赤字,1931年,英国的国际收支逆差超过1亿英镑,大批黄金外流,黄金储备急剧下降,不得不宣布放弃英镑金本位。

法国经济危机开始较晚,当其他主要资本主义国家纷纷在1929年和1930年发生经济危机时,法国的经济却仍然很繁荣。

世界现代史考试大纲课程总体说明一般来说,以第二次世界大战结束为分界线,把二战前部分称为世界现代史,把二战后部分称为当代世界史。

也有把战前和战后都称为世界现代史的。

关于世界现代史的开端,在学术界是一个有争议的问题。

传统的观点是从1917年十月革命开始。

这里按最流行的观点。

它的时间范围是从19世纪末20世纪初到现在的历史时期。

它的研究对象,是研究从19世纪末20世纪初到现在的历史全过程。

它的基本内容在战前和战后有所不同。

在战前,主要内容是讲资本主义向社会主义、共产主义过渡的历史。

同时,世界现代史也是帝国主义、殖民主义走向衰落、灭亡,社会主义走向胜利的历史。

具体内容包括:社会主义体系的建立与发展的历史;殖民地、半殖民地国家的政治经济的发展和反帝反封建斗争的历史。

也可以说是民族独立国家的发展和新民主主义革命的历史;资本主义国家政治经济的发展,工人阶级队伍的发展壮大和它斗争的历史。

其中包括资本主义由私人垄断向国家垄断发展的历史;现代国际关系史。

包括帝国主义国家之间,帝国主义国家和殖民地、半殖民地,帝国主义国家与社会主义国家之间等关系的历史。

在战后,和平、发展、民主是时代的主流,是推动世界前进、人类进步的三大动力。

这三股潮流决定了战后世界的面貌,左右着社会发展的进程,构成了当代世界史的中心内容。

展示了未来世界历史的发展趋势。

一般来讲,在战前,世界现代史中存在着四大基本矛盾:即无产阶级与资产阶级的矛盾;帝国主义国家之间的矛盾;殖民地、半殖民地国家与帝国主义国家之间的矛盾;社会主义国家与帝国主义国家之间的矛盾。

战前的这4对基本矛盾在战后已失去了概括能力,随着战后世界历史的发展,4对基本矛盾转化为5对矛盾。

它们是:从阶级属性方面来说,仍是无产阶级与资产阶级的矛盾;从意识形态方面来说,社会主义与资本主义的矛盾;从对外政策方面来说,是和平共处与霸权主义的矛盾;霸权主义者之间的矛盾;社会主义国家之间的矛盾。

这5对矛盾集中体现在美国与苏联的矛盾上,所以,在战后相当长的时间内,战后世界史的主要矛盾是美苏矛盾。

第八章垄断资本主义资本主义社会形态经历了它自身发展的两个重要阶段。

从16世纪到19世纪六七十年代,是资本主义的自由竞争阶段。

此后,自由竞争逐渐向垄断发展,到19世纪末20世纪初,资本主义发展到垄断资本主义阶段,即帝国主义阶段。

随着资本主义私人垄断的发展,资本主义各种固有的矛盾进一步加深和尖锐化,又产生了国家垄断资本主义。

本章主要论述垄断的形成和发展、垄断资本主义的基本特征和实质、国家垄断资本主义的基本形式以及资本主义国家对社会经济的调节,从而揭示垄断资本主义的经济实质和国家垄断资本主义的本质。

第一节垄断资本主义的形成与基本特征一、自由竞争引起生产和资本的集中所谓生产集中,是指生产资料、劳动力和产品的生产日益集中于少数大企业的过程。

在资本主义条件下,生产集中是资本集中的结果和表现,资本集中是生产集中的前提和条件。

它们是自由竞争的必然结果,也是资本主义社会生产力发展的客观要求。

股份公司是资本突破私人资本数量有限性的主要形式,它的形成和发展,使资本更加社会化。

以生产资料和劳动力的社会集中为前提的资本现在采取了联合起来的社会资本的形式而与单个的私人的资本相对立。

因而,它的产生,表现为两个方面的作用:一方面推动了社会生产力的空前迅速的发展;另一方面又加强了大资本对雇佣劳动的剥削,以及大资本对中小资本的吞并和统治。

二、生产集中和资本集中必然引起垄断(一)垄断的含义所谓垄断,又叫独占,是少数资本主义大企业为了操纵和控制某一部门或几个部门的产品的生产、销售以及原材料来源等,以获取高额垄断利润而成立的协定、同盟或者联合。

垄断是生产集中和资本集中的必然后果。

垄断的形成与发展是以垄断组织的产生与发展为标志的。

垄断组织是指在资本主义经济的一个或几个部门中,占据垄断地位的大企业的联合。

垄断组织拥有的资本叫做垄断资本。

(二)垄断组织从萌芽到在社会生活中占据统治地位,大体上经历了三个阶段1、第一个阶段是19世纪60年代和70年代。

经济大危机与主要资本主义国家的应对措施作者:郑旭东来源:《试题与研究·中考历史》2014年第04期【知识梳理】一、1929~1933年资本主义世界危机(经济大危机)1.背景20世纪20年代,特别在1924~1929年间,资本主义世界基本上处于相对稳定时期,主要资本主义国家的经济“繁荣”一时。

但是,“繁荣”的背后却孕育着严重危机。

2.原因(1)根本原因:资本主义社会的基本矛盾,即生产的社会化和生产资料私人占有之间的矛盾。

(2)直接原因:资本主义生产能力的快速增长与劳动人民消费能力相对缩小的矛盾,引发生产过剩。

3.爆发1929年,经济危机在美国爆发,然后席卷整个资本主义世界。

4.特点涉及范围特别广;持续时间比较长;破坏性特别大。

5.影响(1)经济危机中,人民群众深受其害。

整个资本主义世界的失业工人超过三千万,就业工人的工资大幅度下降。

广大劳动人民饥寒交迫,流离失所。

(2)严重的经济危机引起了政治危机,资本主义各国社会矛盾尖锐,政局动荡。

二、罗斯福新政1 背景1929~1933年的经济危机冲击了美国的资本主义制度,引发社会矛盾,政局动荡。

1933年,罗斯福就任美国总统。

为应付危机,他一上任就宣布实行新政。

新政的特点是在资本主义制度内部进行调整,加强国家对经济的干预和指导。

2.目的(1)直接目的:消除经济危机。

(2)根本目的:巩固资本主义统治。

3.措施(1)包括对工业、金融业、农业进行调整,大力兴建公共工程。

(2)中心措施是对工业进行调整。

1933年,颁布《国家工业复兴法》,防止出现盲目竞争引起的生产过剩,加强政府对资本主义工业生产的控制和调节。

4.成效(1)美国的经济缓慢地恢复过来,人民的生活得到改善。

(2)资本主义制度得到调整、巩固与发展。

(3)资本主义国家对经济的宏观调控与管理得到加强。

(4)美国联邦政府的权力明显加强。

三、法西斯势力的猖獗1.德国纳粹政权的建立(1)背景:20世纪二三十年代的世界经济危机严重地打击了德国。

经济大危机与主要资本主义国家的应对措施作者:郑旭东来源:《试题与研究·中考历史》2014年第04期【知识梳理】一、1929~1933年资本主义世界危机(经济大危机)1.背景20世纪20年代,特别在1924~1929年间,资本主义世界基本上处于相对稳定时期,主要资本主义国家的经济“繁荣”一时。

但是,“繁荣”的背后却孕育着严重危机。

2.原因(1)根本原因:资本主义社会的基本矛盾,即生产的社会化和生产资料私人占有之间的矛盾。

(2)直接原因:资本主义生产能力的快速增长与劳动人民消费能力相对缩小的矛盾,引发生产过剩。

3.爆发1929年,经济危机在美国爆发,然后席卷整个资本主义世界。

4.特点涉及范围特别广;持续时间比较长;破坏性特别大。

5.影响(1)经济危机中,人民群众深受其害。

整个资本主义世界的失业工人超过三千万,就业工人的工资大幅度下降。

广大劳动人民饥寒交迫,流离失所。

(2)严重的经济危机引起了政治危机,资本主义各国社会矛盾尖锐,政局动荡。

二、罗斯福新政1 背景1929~1933年的经济危机冲击了美国的资本主义制度,引发社会矛盾,政局动荡。

1933年,罗斯福就任美国总统。

为应付危机,他一上任就宣布实行新政。

新政的特点是在资本主义制度内部进行调整,加强国家对经济的干预和指导。

2.目的(1)直接目的:消除经济危机。

(2)根本目的:巩固资本主义统治。

3.措施(1)包括对工业、金融业、农业进行调整,大力兴建公共工程。

(2)中心措施是对工业进行调整。

1933年,颁布《国家工业复兴法》,防止出现盲目竞争引起的生产过剩,加强政府对资本主义工业生产的控制和调节。

4.成效(1)美国的经济缓慢地恢复过来,人民的生活得到改善。

(2)资本主义制度得到调整、巩固与发展。

(3)资本主义国家对经济的宏观调控与管理得到加强。

(4)美国联邦政府的权力明显加强。

三、法西斯势力的猖獗1.德国纳粹政权的建立(1)背景:20世纪二三十年代的世界经济危机严重地打击了德国。

浅谈经济危机对资本主义生存与发展的影响引言:2008年,一场震惊世界的金融风暴席卷而来,全球正面临自上世纪30年代“大萧条”以来最严重的经济危机。

由于经济全球化的不断加深和全球金融体系的长期失衡,这场源自美国的金融风暴,波及范围之广、冲击力度之强、连锁效应之快都是前所未有的,它给世界各国经济发展和人民生活带来严重影响,引起了世界各国政府和人民的忧虑。

可以预见,危机的演变以及各国采取的应对措施,都将对世界的经济、政治等格局产生深远影响。

一、这次国际金融危机的新特点和根源当前国际金融危机出现了一些值得密切关注的新特点。

广大民众购买力不足形成的生产相对过剩,在当代资本主义条件下主要表现为债务泡沫膨胀,越来越依靠借贷消费来弥补需求不足。

在过去的资本主义经济危机中,有效需求不足直接表现为生产过剩。

但在这次危机中,有效需求不足则表现为“次贷”规模的过度膨胀,高风险与“次贷”相关的金融衍生品泛滥成灾,最终因大规模“次贷”违约引爆金融危机。

这次西方国家爆发严重的金融和经济危机是1980年以来新自由主义在全世界泛滥所导致的一个非常符合逻辑的结果。

当今世界资本主义经济的基本矛盾,通过四种具体矛盾和中间环节导致金融危机和经济危机。

其一,从微观基础分析,私有制及其企业管理模式容易形成高级管理层为取得个人巨额收入极大化而追求利润极大化,日益采用风险较大的金融工具以及“次贷”方式,从而酿成各种危机。

其二,从经济结构分析,私有制条件下的市场经济容易造成生产相对过剩,实体经济与虚拟经济的比例失衡,从而酿成各种危机。

其三,从经济调节分析,私有制垄断集团和金融寡头容易反对国家监管和调控,而资本主义国家又为私有制经济服务,导致市场和国家调节双失灵,从而酿成各种危机。

其四,从分配消费分析,私有制条件下的市场经济容易造成社会财富和收入分配的贫富分化,导致生产的无限扩大与群众有支付能力需求相对缩小的矛盾,群众被迫进行维持生计的含“次贷”在内的过度消费信贷,从而酿成各种危机。

第八章练习题一、填空题1、1929—1933年的经济危机具有、、的特点。

2、罗斯福新政的主要内容概括起来即、、(三R)。

其理论依据是。

3、魏玛共和国的最后一届议会政府是政府。

4、日本政府通过军事开支和军事订货使财阀和军阀勾结在一起,形成日本历史上的“”。

5、结束了日本的政党政治,成立了内阁。

6、美国与苏联建交是在。

7、希特勒是于年月日组阁上台执政。

、8、日本第一个法西斯组织是。

最大的法西斯组织是。

二、选择题1、1936年法国组成了以()组阁的第一届人民阵线政府。

A.勃鲁姆B.赫里欧C.达拉第D.赖伐尔2、日本法西斯分子的理论经典《日本改造法案大纲》的作者是()。

A.大川周明B.北一辉C.石原莞尔D.坂垣征四郎3、1932年()执政时期,纳粹党成为国会第一大党。

A.布鲁宁B.巴本C.施赖歇尔D.希特勒4、1933年希特勒上台后首先发生的事件是()。

A.解散国会B.清洗冲锋队C.国会纵火案D.授权法5、正确排列下列罗斯福新政措施:()①《紧急银行法案》②《农业调整法》③《全国工业复兴法》④《联邦紧急救济法》A.①②④③B.④③②①C.②③①④D.③②①④6、《华格纳法》的全称是()。

A.《联邦紧急救济法》B.《全国劳工关系法》C.《公平劳动标准法》D.《社会保险法》7、属于罗斯福新政第二阶段颁布的法律是()。

A.《社会保险法》B.《联邦紧急救济法》C.《全国工业复兴法》D.《农业调整法》8、纳粹党的早期组织冲锋队的头目(),按1934 年的内部火并中被处决。

A.希姆莱B.戈林C.海德里希D.罗姆9、1934年德国发生了下列()事件。

①清洗罗姆冲锋队②兴登堡总统去世③颁布《元首法》④颁布《授权法》A.①②③④B.①②③C.②③④D.①③④10、使希特勒得以把总统和总理权力集于一身的是()。

A.《保护人民和国家法令》B.《授权法》C.《消除人民和国家痛苦法》D.《元首法》11、()标志着日本军人法西斯专政的初步建立。