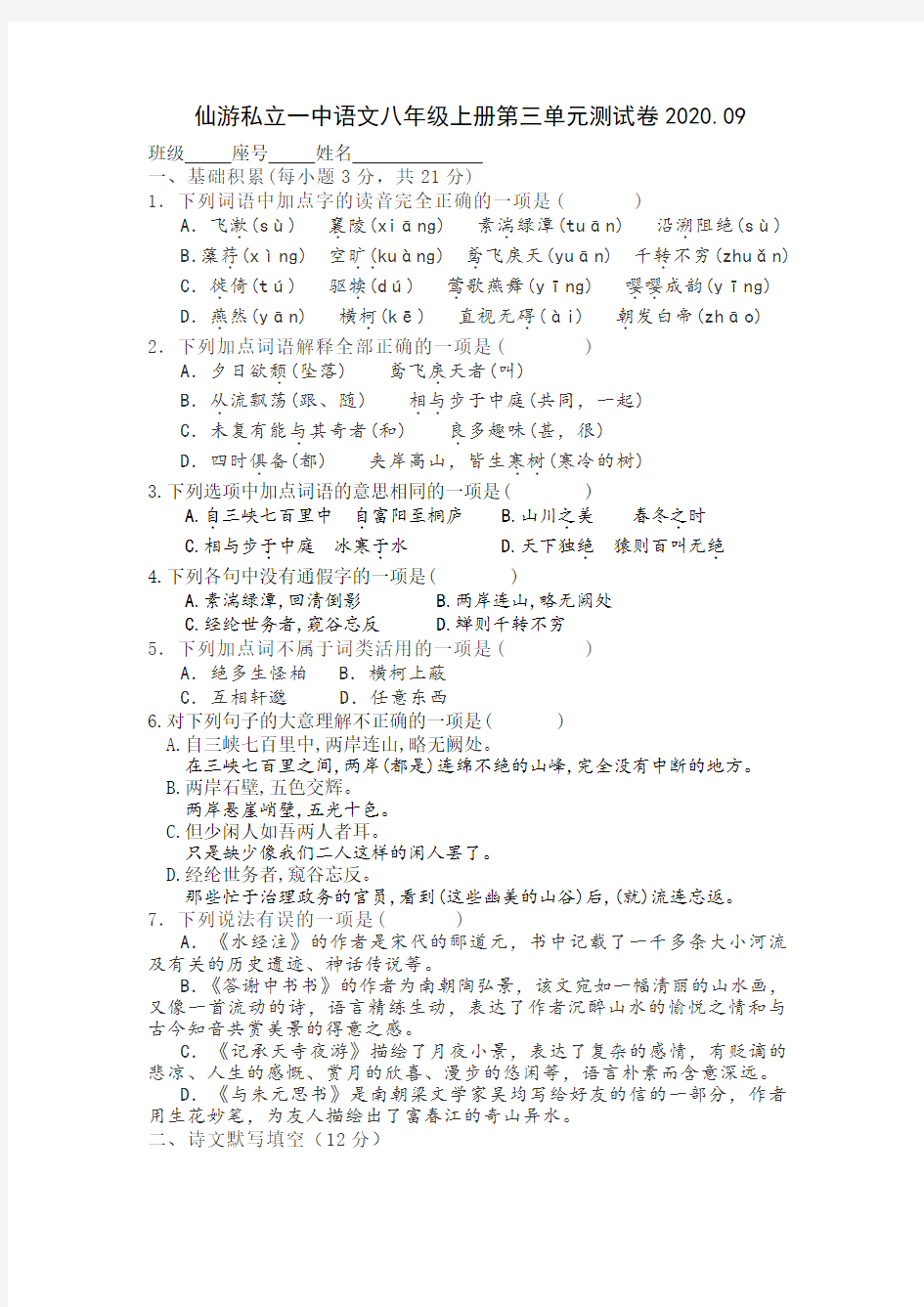

仙游私立一中语文八年级上册第三单元测试卷2020.09

班级座号姓名

一、基础积累(每小题3分,共21分)

1.下列词语中加点字的读音完全正确的一项是( )

A.飞漱.(sù) 襄.陵(xiānɡ) 素湍.绿潭(tuān) 沿溯.阻绝(sù) B.藻荇.(xìnɡ) 空旷.(.kuànɡ) 鸢.飞戾天(yuān) 千转.不穷(zhuǎn) C.徙.倚(tú) 驱犊.(dú) 莺.歌燕舞(yīnɡ) 嘤嘤

..成韵(yīnɡ) D.燕.然(yān) 横柯.(kē) 直视无碍.(ài) 朝.发白帝(zhāo) 2.下列加点词语解释全部正确的一项是( )

A.夕日欲颓.(坠落) 鸢飞戾.天者(叫)

B.从.流飘荡(跟、随) 相与

..步于中庭(共同,一起)

C.未复有能与.其奇者(和) 良.多趣味(甚,很)

D.四时俱.备(都) 夹岸高山,皆生寒树

..(寒冷的树)

3.下列选项中加点词语的意思相同的一项是( )

A.自.三峡七百里中自.富阳至桐庐

B.山川之.美春冬之.时

C.相与步于.中庭冰寒于.水

D.天下独绝.猿则百叫无绝.

4.下列各句中没有通假字的一项是( )

A.素湍绿潭,回清倒影

B.两岸连山,略无阙处

C.经纶世务者,窥谷忘反

D.蝉则千转不穷

5.下列加点词不属于词类活用的一项是( )

A.绝多生怪柏 B.横柯上蔽

C.互相轩邈 D.任意东西

6.对下列句子的大意理解不正确的一项是( )

A.自三峡七百里中,两岸连山,略无阙处。

在三峡七百里之间,两岸(都是)连绵不绝的山峰,完全没有中断的地方。

B.两岸石壁,五色交辉。

两岸悬崖峭壁,五光十色。

C.但少闲人如吾两人者耳。

只是缺少像我们二人这样的闲人罢了。

D.经纶世务者,窥谷忘反。

那些忙于治理政务的官员,看到(这些幽美的山谷)后,(就)流连忘返。

7.下列说法有误的一项是( )

A.《水经注》的作者是宋代的郦道元,书中记载了一千多条大小河流及有关的历史遗迹、神话传说等。

B.《答谢中书书》的作者为南朝陶弘景,该文宛如一幅清丽的山水画,又像一首流动的诗,语言精练生动,表达了作者沉醉山水的愉悦之情和与古今知音共赏美景的得意之感。

C.《记承天寺夜游》描绘了月夜小景,表达了复杂的感情,有贬谪的悲凉、人生的感慨、赏月的欣喜、漫步的悠闲等,语言朴素而含意深远。

D.《与朱元思书》是南朝梁文学家吴均写给好友的信的一部分,作者用生花妙笔,为友人描绘出了富春江的奇山异水。

二、诗文默写填空(12分)

8.晓雾将歇,____________;夕日欲颓,____________。

9.鸢飞戾天者,_____________;经纶世务者,_____________。

10.《钱塘湖春行》中直接抒发喜爱西湖的诗句是:

,。

11.曹操《龟虽寿》一诗中,表现了诗人老当益壮、积极进取精神的诗句是:

,。

12.曹植的《梁甫行》中写海民妻子和儿女的诗句是:

,。

13.《庭中有奇树》中点明全诗相思怀念这一主题的句子是

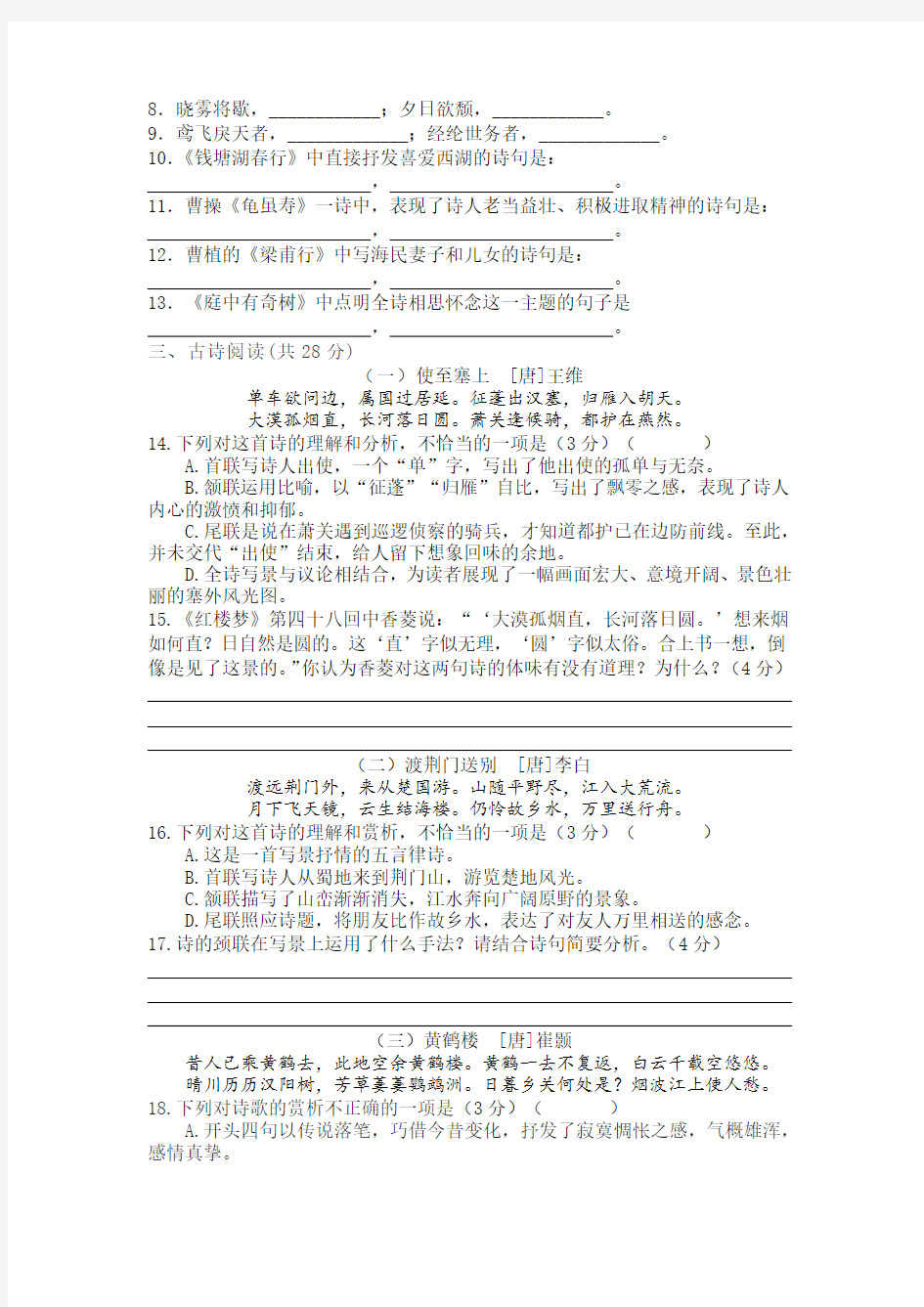

大漠孤烟直,长河落日圆。萧关逢候骑,都护在燕然。

14.下列对这首诗的理解和分析,不恰当的一项是(3分)()

A.首联写诗人出使,一个“单”字,写出了他出使的孤单与无奈。

B.颔联运用比喻,以“征蓬”“归雁”自比,写出了飘零之感,表现了诗人内心的激愤和抑郁。

C.尾联是说在萧关遇到巡逻侦察的骑兵,才知道都护已在边防前线。至此,并未交代“出使”结束,给人留下想象回味的余地。

D.全诗写景与议论相结合,为读者展现了一幅画面宏大、意境开阔、景色壮丽的塞外风光图。

15.《红楼梦》第四十八回中香菱说:“‘大漠孤烟直,长河落日圆。’想来烟如何直?日自然是圆的。这‘直’字似无理,‘圆’字似太俗。合上书一想,倒像是见了这景的。”你认为香菱对这两句诗的体味有没有道理?为什么?(4分)

(二)渡荆门送别 [唐]李白

渡远荆门外,来从楚国游。山随平野尽,江入大荒流。

月下飞天镜,云生结海楼。仍怜故乡水,万里送行舟。

16.下列对这首诗的理解和赏析,不恰当的一项是(3分)()

A.这是一首写景抒情的五言律诗。

B.首联写诗人从蜀地来到荆门山,游览楚地风光。

C.颔联描写了山峦渐渐消失,江水奔向广阔原野的景象。

D.尾联照应诗题,将朋友比作故乡水,表达了对友人万里相送的感念。

17.诗的颈联在写景上运用了什么手法?请结合诗句简要分析。(4分)

(三)黄鹤楼 [唐]崔颢

昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。

晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲。日暮乡关何处是?烟波江上使人愁。

18.下列对诗歌的赏析不正确的一项是(3分)()

A.开头四句以传说落笔,巧借今昔变化,抒发了寂寞惆怅之感,气概雄浑,感情真挚。

B.后四句想象在天晴时登楼远眺,由渺不可知的感觉转到晴川草树的景象,文势波澜起伏。

C.尾联紧承前三联,用烟波浩渺的长江烘托作者的归思,与开头意境相应,情融景中。

D.此诗起、承、转、合出神入化,文思如行云,富于变化,历来被推崇为题黄鹤楼的绝唱。

19.诗中最能概括作者感情的是哪一个字?请简要分析诗人在尾联中是如何表达这种感情的。(4分)

(四)赠从弟(其二)[东汉]刘桢

亭亭山上松,瑟瑟谷中风。风声一何盛,松枝一何劲!

冰霜正惨凄,终岁常端正。岂不罹凝寒,松柏有本性!

20.诗中“一何盛”“一何劲”分别写出了“风”和“松”的什么特点?(3分)_____________________________________________________________________ 21.全诗主要运用了什么写作手法?表达了作者怎样的情怀?(4分)

【甲】至于夏水襄陵,沿溯阻绝。或王命急宣,有时朝发白帝,暮到江陵,其间千二百里,虽乘奔御风,不以疾也。

春冬之时,则素湍绿潭,回清倒影,绝巘多生怪柏,悬泉瀑布,飞漱其间,清荣峻茂,良多趣味。

每至晴初霜旦,林寒涧肃,常有高猿长啸,属引凄异,空谷传响,哀转久绝。故渔者歌曰:“巴东三峡巫峡长,猿鸣三声泪沾裳。”

(节选自郦道元《三峡》)【乙】登山里许,飞流汩然下泻。俯瞰其下,亦有危壁,泉从壁半突出,疏竹掩映,殊有佳致。然业已上登,不及返顾,遂从三姑①又上半里,抵换骨岩,岩即幔亭峰②后崖也。岩前有庵。从岩后悬梯两层,更登一岩。岩不甚深,而环绕山巅如叠嶂。土人新以木板循岩为室曲直高下随岩宛转。

(节选自《徐霞客游记》)【注】①三姑:地名。②幔亭峰:山峰名。

22.解释下列加线词在文中的意思。(4分)

(1)沿溯阻绝溯:_______________

(2)属引凄异引:_______________

(3)不及返顾顾:_______________

(4)岩即幔亭峰后崖也即:_______________

23.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是(3 分)()

A.土人新以木板循岩为室/曲直高下/随岩宛转

B.土人新/以木板循岩为室/曲直高下随岩宛转

C.土人新以木板循岩/为室曲直高下/随岩宛转

D.土人新/以木板循岩为室曲直/高下随岩宛转

24.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(4分)

(1)其间千二百里,虽乘奔御风,不以疾也。

(2)登山里许,飞流汩然下泻。

25.甲文写“水”,各写了三峡“四时之水”的什么特点?乙文写“山”,作者前往“换骨岩”途中俯瞰到什么“佳致”?请简要概括。(5分)

(二)

【甲】元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户、欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

(苏轼《记承天寺夜游》)【乙】徙知徐州。河决曹村,泛于梁山泊,溢于南清河,汇于城下,涨不时泄,城将败,富民争出避水。轼曰:“富民出,民皆动摇,吾谁与守?吾在是,水决不能败城。”驱使复入。轼诣武卫营,呼卒长曰:“河将害城,事急矣,虽禁军且为我尽力。”卒长曰:“太守犹不避涂潦①,吾侪小人,当效命。”率其徒持畚锸②以出,筑东南长堤。雨日夜不止,城不沉者三版。轼庐于其上,过家不入。使官吏分堵以守,卒全其城。

(节选自《宋史·苏轼传》)【注】①涂潦:泥沼雨水。②畚锸:箕畚铁锹。

26.解释加线词的意思。(2分)

(1)但少闲人如吾两人者耳 __________

(2)徙知徐州 __________

27.下面句中加线词语古今意义相同的一项(3分)()

A.盖竹柏影也

B.未若柳絮因风起

C.吾在是,水决不能败城

D.非淡泊无以明志

28.将下列句子翻译成现代汉语。(4分)

(1)解衣欲睡,月色入户,欣然起行。

(2)使官吏分堵以守,卒全其城。

29.从【甲】【乙】两文中,你能感受到苏轼怎样的情感或是怎样的精神品质?请分别加以概述。(4分)

五、作文(60分)

30.阅读下面的文字,按要求作文。

春天的新绿、故乡的圆月;“采菊东篱下”的悠闲,“天生我材必有用”的洒脱;陌路上的相视一笑,危难时的义无反顾……在生活中,美随处可见,需要我们去发现,去体验,去感悟。最美,是美的升华。它令人刻骨铭心、灵魂震撼,令人心驰神往。

你一定有心中的“最美”,关于“最美”,你一定也有感悟,请自拟一个包含“最美”这个词语的标题,写一篇不少于600字的文章,文体自选,文中不得出现真实的姓名和校名。

仙游私立一中语文八年级上册第三单元测试卷参考答案

1.D

2.B

3.B

4.A

5.A

6.B

7.A

8-13.略

14.D

15.有道理。大漠孤烟,原本单调,但“直”字写出了孤烟之高,有坚毅劲拔之美;长河落日,给人感伤,但“圆”字写出了落日之低,给人以亲切、温暖之感。这两句传神地写出了大漠景象的壮阔雄奇。

16.D

17.运用了比喻的修辞手法。颈联将明月比作天镜,将云霞比作海市蜃楼,描绘出眼前看到的云月辉映图。

18.B

19.“愁”字。尾联将“乡愁”之情与“日暮”“烟波”之景相交融,由景生情,融情于景,表达了诗人萦回无尽的久客思乡之情。

20.“一何盛”突出了风之大,“一何劲”突出了松柏的雄健挺拔(坚韧)。

21.象征手法。全诗借松柏挺立风中而不倒、历经严寒而不凋(刚劲),自喻志向之高洁、坚贞的情怀,对堂弟寄寓了无限期望。

22.(l)逆流而上(2)延长(3)看,回头看(4)就是

23.A

解析:断句时要依据语法结构和句子的意思,断句后不能使句子产生歧义或意思被割裂。“土人新以木板循岩为室曲直高下随岩宛转”包含“土人新以木板循岩为室”“曲直高下”“随岩宛转”三层意思,据此可知答案为A。

24.(1)这(白帝城和江陵)中间相距一千二百多里,即使骑着飞奔的马,驾着疾风,也没有这么快。(2分。关键词:虽、奔)

(2)登上山(走了)一里多路,(就看见)山泉汩汩地往下倾泻。(2分。关键词:许、泻)

25.第一问:夏水量大而湍急(奔放美)、春冬水清而透明(清秀美)、秋水小而清冷(凄婉美)。第二问:危壁出泉、疏竹掩映。(5分。意思对即可)

解析:作答时,要结合原文。甲文第一段写夏水,第二段写春冬之水,第三段写秋水,从中提取关键词句,分别概括出“四时之水”的特点即可。作答第二问,要抓住题干中的关键词“俯瞰”和“佳致”,据此可知,应从“俯瞰其下,亦有危壁,泉从壁半突出,疏竹掩映,殊有佳致”一句中概括答案。

【译文】登上山走了一里多路,就看见山泉汩汩地往下流泻。俯身鸟瞰下面,也有高耸的岩壁,清泉水从岩壁的半腰处奔突流出,附近有稀疏的竹林相映,令人有非常好的兴致。然而业已登上三姑峰,来不及返回光顾,于是从三姑峰又再上行半里路,抵达换骨岩,换骨岩就是幔亭峰的后崖,换骨岩前面有座庵。从换骨岩后面架设的两层悬梯,又登上另外一悬岩。悬岩不很深邃,环绕着山巅有如叠嶂。当地人用木板沿岩壁修筑房屋,有的弯曲,有的笔直,有的高,有的低矮,都是顺着宛转的岩壁修筑。

26.(1)只是(2)调任

27.D

解析:D项,淡泊:内心恬淡,不慕名利。古今意义相同。A项,古义:原来。今义:器物上部有遮蔽作用的东西。B项,古义:趁、乘。今义:因为。C项,古义:这,这里。今义:表判断。

28.(1)(我)脱下衣服正打算睡觉,这时月光照进门内,(于是我就)高兴地起床出门散步。(2分。关键司:户、欣然)

(2)派官吏们分别在城墙各处守卫,最终保全了徐州城。(2分。关键词:卒、全)

29.【甲】文:表达了被贬谪的悲凉,人生的感慨,赏月的欣喜,更有豁达的情怀。(2分)【乙】文:临危不惧、以身作则、善于指挥、足智多谋、公而忘私、亲民爱民等。(2分)

解析:【甲】文可结合当时的写作背景和文章内容来分析。【乙】文可结合作者的行为表现来分析。

【译文】苏轼调任徐州。黄河在曹村附近决堤,在梁山泊泛滥,从南清河溢出,汇聚在徐州城下,水不断上涨不久就要泄进城里,城墙即将被冲毁,城里的富人争着逃出城去避难。苏轼说:“如果富人都出了城,民心一定会动摇,谁和我一起守城呢?只要有我在这里,就不会让决堤的水毁了城墙。”于是将富民们赶回城中。苏轼到武卫营,把卒长叫出来说:“河水将要冲进城里,事情很紧迫了,你们虽然是禁军也要暂且为我效力。”卒长说:“太守您尚且不逃避洪水,我们这些小人应该为您效力。”于是卒长率领他的士兵拿着畚锸出营,修筑东南方向的长堤,堤坝从戏马台起,末尾与城墙相连。雨日夜不停,没有受损的城墙只有三板。苏轼天天住在城上,即使经过家门也不入,派官吏们分别在城墙各处守卫,终于保全了徐州城。