彝文典籍《勒俄特依》的版本类型

- 格式:doc

- 大小:21.50 KB

- 文档页数:6

叙事语境与演述场域——以诺苏彝族的口头论辩和史诗传统为例【内容提要】在四川凉山彝区流传的《勒俄特依》与在云南彝区流传的《阿细的先基》、《查姆》、《梅葛》一道,被学界视为彝族“四大创世史诗”。

对这一诺苏彝族文学传统的“代表作”,许多学者从不同的角度进行了研究和探讨,积累了相当的成果。

笔者则是在《勒俄特依》这一汉译本的田野解读中发现了许多违背史诗传统本质的文本制作理念和方法,由此建立了田野研究的反观思路。

目前,史诗传统正面临社会经济急速变迁的重重压力,国内外对口头及非物质文化遗产的高度重视,对史诗文本及其口头特质的民俗学关注,回应着上个世纪50年代以迄今天对口头文本进行“汇编”的深刻批评。

因而,本文以诺苏彝族口头论辩中的史诗演述传统为个案,正是基于检讨以往民俗学、民间文艺学的文本制作工作中普遍存在的种种问题,从认识论的角度引入“叙事语境—演述场域”这一实现田野主体性的研究视界,以期在研究对象与研究者之间搭建起一种可资操作的工作模型,从而探索一条正确处理史诗文本及文本背后的史诗传统信息的田野研究之路。

引言“民间叙事传统的格式化”问题:田野与文本上个世纪的50年代和80年代,在中国民间文艺学界曾两度自上而下地开展了大规模的的民间文学搜集、整理工作,后来被称为“彝族四大创世史诗”的文本正是在这样的“运动”中孕育的,其中的《勒俄特依》作为彝族诺苏支系史诗传统的整编本(2种汉文本和1种彝文本),也先后在这两个时期面世了。

回顾这段学术史,反思在文本整理、迻译、转换、写定过程中出现的种种问题,我们不得不在田野与文本之间为此后仅拘泥于“作品解读”的史诗研究打上一连串的问号。

通过田野调查、彝汉文本对照,以及对参与当时搜集整理工作的学者进行的访谈,我们对《勒俄特依》汉译本的搜集和整理过程有了更为深入的了解。

当时的搜集整理工作并未进行民俗学意义上的田野作业与表演观察,而采用的手段,大致是将凉山各地的八九种异文与八九位德古(头人)的口头记述有选择性地汇编为一体,并通过“卡片”式的排列与索引,按照整理者对“次序”也就是叙事的逻辑性进行了重新的组合,其间还采取了增删、加工、顺序调整等后期编辑手段。

勒俄特依广泛流传在金沙江南北两岸川滇大小凉山的彝族民间,除了口头传播外,还有不同的彝文手抄本。

“勒俄特依”系彝语音译,本意直译为“历史的真实模样”;又解为:“勒俄”即古事、历史,“特依”意为经书或书,题意即“古事纪”或“历史的书”。

史诗有各种详略不同的异文本,主要有《勒俄阿莫》(母史传)与《勒俄阿补》(公史传)、《武哲》(子史传)、与《古侯略夫》(公史详传)、《勒俄阿诺》(《黑史传》)与《勒俄阿曲》(《白史传》)等数种成对流传的本子。

史诗以历史的发展为主线将各个部分有机地贯穿起来,首尾呼应,生动地叙述了天地的形成、万物的生长、山河的来源、人类社会的发生、发展和演变以及彝族先民迁徙的历史,对于研究彝族先民早期朴素的唯物主义自然观与宇宙观,研究彝族社会的形成及其发展都有着重要的价值。

汉译本的《勒俄特依》全诗共2270余行,由〈天地演变史〉、〈开天辟地〉、〈阿俄署布〉、〈雪子十二支〉、〈呼日唤月〉、〈支格阿龙〉、〈射日射月〉、〈喊独日独月出〉、〈石尔俄特〉、〈洪水漫天地〉、〈兹的住地〉、〈合侯赛变〉、〈古侯主系〉和〈曲涅主系〉等十四章组成。

一、天地演变史宇宙天地最初是在混沌之中从水自然衍化而成的:“天地未分明,洪水未消退,正当这时候,一天反着转,变化极反常;一天正面变,变化似正常。

天地的一代,混沌演变水;天地的二代,地上雾蒙蒙;天地的三代,水色变金黄;天地的四代,四面有星光;天地的五代,星星发出声;天地的六代,发声后平静;天地的七代,平静后又变;天地的八代,变化来势猛;天地的九代,下界遭毁灭;天地的十代,万物毁灭尽。

此为天地演变史。

二、开天辟地远古的时候,天地连在一起,混沌未分之际诞生了东南西北四方的四位仙子。

天神恩梯谷兹决定召集诸神开天辟地,便派使臣鸽神德布阿尔去喊东方的杉树神儒惹古达;儒惹古达又去喊西方的柏树神署惹尔达;署惹尔达又去喊北方的云神司惹低尼;司惹低尼又去喊南方的熊神阿俄署布;阿俄署布又去喊工匠的始祖阿尔师傅……诸神来到宇宙的上方,为开天辟地集思广益、献计献策。

文化长廊彝族史诗《勒俄特依》射日神话浅析周绪海 成都市非物质文化遗产保护中心摘 要:《勒俄特依》是彝族创世史诗之一。

本文拟从支格阿龙射日故事中日月数量变化入手,结合人类学中关于“分类”的相关阐释,提出射日神话折射出彝族先民对于清晰地认知世界的渴望。

关键词:勒俄;射日神话;分类;结构;意识[中图分类号]:G122 [文献标识码]:A[文章编号]:1002-2139(2016)-27-196-01在我国各民族神话体系中,射日神话往往占有重要地位。

如汉族、彝族、满族、锡伯族等,均可找寻到射日神话流传的踪迹。

高福进总结的已有的关于射日神话的观点是:第一,农业上的抗旱需要。

如张光直就认为射日与天灾、救世有关。

当时的人们对于消除旱灾的渴望投射到神话中就有了射日神话。

第二,反映了追求政治上统一的观点。

这主要是对于后羿射日的解读,射下的九个太阳象征着“灭掉非我族类以达到政治统一”。

第三,与日食等现象有关。

第四,象征着原始社会后期家庭制度的演化。

第五,与巫术的祈雨仪式有关。

总结起来,以上观点可大致分为两类:一、以自然现象作为起点:认为射日是对于干旱的反映;日食等现象是射日神话的源头;射日神话与巫术祈雨的关联等。

二、将太阳作为隐喻:太阳作为权力的象征;作为原始社会后期家庭制度的演化象征等。

本文试图在前人的基础上,联系《勒俄特依》的文本,从“分类”概念出发,对于射日神话做一些解读。

《勒俄特依》全诗主要分为十四组,按照彝族历史起源、演变、发展的历程把各个神话故事联贯起来,构成有序的整体。

其中与射日相关的“呼日唤月”“支格阿龙”“射日月”“喊独日独月出”等章节描述,阿吕居子在混沌中呼唤出了六个太阳七个月亮和满天星斗,结束了天空无日月的状态。

但日月数量过多造成了苦难,造成树木被晒枯,江水被晒干,家畜被晒死等。

此时支格阿龙出生。

长大后的支格阿龙射下了五个太阳和六个月亮,天空中只剩一个太阳和一个月亮,但他们被吓得躲起来了。

世间在无日无月的情况下陷入困境,进而公鸡唤日,人间恢复一个太阳和一个月亮的状况。

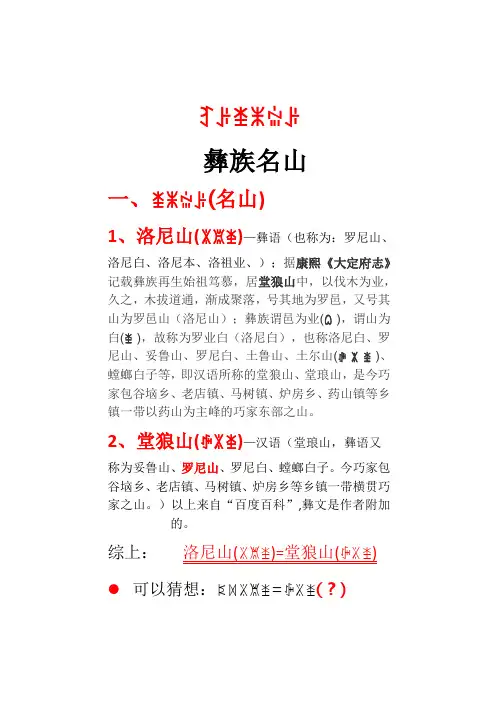

ꆈꌠꁧꂓꅑꌠ彝族名山一、ꁧꂓꅑꌠ(名山)1、洛尼山(ꇓꑎꁧ)—彝语(也称为:罗尼山、洛尼白、洛尼本、洛祖业、);据康熙《大定府志》记载彝族再生始祖笃慕,居堂狼山中,以伐木为业,久之,木拔道通,渐成聚落,号其地为罗邑,又号其山为罗邑山(洛尼山);彝族谓邑为业(ꑘ),谓山为白(ꁧ),故称为罗业白(洛尼白),也称洛尼白、罗尼山、妥鲁山、罗尼白、土鲁山、土尔山(ꄵꇓꁧ)、螳螂白子等,即汉语所称的堂狼山、堂琅山,是今巧家包谷垴乡、老店镇、马树镇、炉房乡、药山镇等乡镇一带以药山为主峰的巧家东部之山。

2、堂狼山(ꄵꇓꁧ)—汉语(堂琅山,彝语又称为妥鲁山、罗尼山、罗尼白、螳螂白子。

今巧家包谷垴乡、老店镇、马树镇、炉房乡等乡镇一带横贯巧家之山。

)以上来自“百度百科”,彝文是作者附加的。

综上:洛尼山(ꇓꑎꁧ)=堂狼山(ꄵꇓꁧ) 可以猜想:ꌅꉙꇓꑎꁧ=ꄵꇓꁧ( ? )具体请看以下佐证材料:1、洛尼山(ꇓꑎꁧ)一、来自“百度汉语”罗尼山[ luóníshān ]基本释义: 彝语,也称洛尼白、洛尼山、妥鲁山、罗尼白、螳螂白子等,即汉语所称的堂狼山、堂琅山,是今巧家包谷垴乡、老店镇、马树镇、炉房乡、药山镇等乡镇一带以药山为主峰的巧家东部之山。

英文翻译: Mount Ronnie二、来自“百度百科”洛尼山: 洛尼山是彝族的发祥地,又称洛尼白、洛尼本、洛祖业、罗尼山等。

天下彝族都认为他们是彝族再生始祖笃慕(ꐧꃅ)及其六子武、乍、糯、恒、布、默的后代,彝族典籍记载彝族六祖在洛尼山分支,然后向不同的方向迁徙,形成了今天的彝族分布区。

关于六祖分支和洛尼山的记载,几乎见于所有彝族《指路经》中。

(本书附加:笃慕也叫杜宇。

)中文名:洛尼山;外文名:LuoNi Mountain种族:彝族; 历史出处:狼山典籍:《大定府志》洛尼山历史出处洛尼山,彝语,据康熙《大定府志》记载彝族再生始祖笃慕,居堂狼山中,以伐木为业,久之,木拔道通,渐成聚落,号其地为罗邑,又号其山为罗邑山(洛尼山);彝族谓邑为业(ꑘ),谓山为白(ꁧ),故称为罗业白(洛尼白),也称洛尼白、罗尼山、妥鲁山、罗尼白、土鲁山、土尔山(ꄵꇓꁧ)、螳螂白子等,即汉语所称的堂狼山、堂琅山,是今巧家包谷垴乡、老店镇、马树镇、炉房乡、药山镇等乡镇一带以药山为主峰的巧家东部之山。

“支格阿鲁”规范书写建议--彝文文献《勒俄特依》不同版本

读后思考

杰觉伊泓;张克蒂

【期刊名称】《西昌学院学报(社会科学版)》

【年(卷),期】2013(000)004

【摘要】由于方言、土语和个人发音习惯等原因,彝语“支格阿鲁”一名有许多变体,音译为汉字时书写形式更是五花八门。

为了彝汉语间“支格阿鲁”一名能固定对译,以便于计算机信息处理和支格阿鲁文化研究,统一书写支格阿鲁一名突显必要,建议规范“支格阿鲁”一名的书写形式。

【总页数】3页(P80-82)

【作者】杰觉伊泓;张克蒂

【作者单位】西昌学院四川彝族文化研究中心,四川西昌 615022;西昌学院四川彝族文化研究中心,四川西昌 615022

【正文语种】中文

【中图分类】I207.917

【相关文献】

1.乌特勒支市政厅,乌特勒支,荷兰 [J],

2.再读《勒俄特依》——从语境审视《勒俄特依》的文化根基 [J], 史军;王成平

3.古彝文文献中的"支格阿龙"姓名身世勾沉 [J], 罗曲

4.古彝文文献《支格阿龙》反映的婚俗 [J], 罗曲

5.彝文古籍《勒俄特依·石尔俄特》的文化内涵 [J], 李正文

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

勒俄特依读后感

在读了《勒俄特依》这本书之后我知道,《勒俄特依》是流传于大小凉山彝族聚居区的一部彝族创世史诗经典著作。

“勒俄”是古事、历史的意思,“特依”在彝语里为经书或书之意,所以《勒俄特依》是彝语音译,意为“历史之书”。

《勒俄特依》主要分为两大部分构成:《勒俄阿补》和《勒俄阿莫》,“阿补”“阿莫”是彝语音,阿补直译为“公”或者“雄性”,阿莫直译为“母”或者“雌性”。

《勒俄特依》在凉山彝区很多大大小小的婚丧活动中经常通过“独诵”或“互相考间对诵”的形式展示出来。

《勒俄特依》具有很高的文学价值、历史价值和教育意义。

首先,从文学角度而言,全书基本上由五音节诗句构成,间或杂以三、七音节或七音节以上的诗句,具有很强的韵律感,同时在语言的运用上也极为考究,引经据典,运用了夸张、对比、象征等大量创作手法,具有很强的文学研究欣赏价值。

从内容而言,丰富且连续性极强,形成了彝族先民从开天辟地、万物生长、山河形成、人类繁衍生息以及彝族先民迁徙的历史。

在《勒俄特依》的主体内容由一下十四章构成:天地演变史、开天辟地、阿俄署布、雪子十二支、呼日唤月、支格阿龙、射日射月、喊独日独月出、石尔俄特、洪水漫天地、兹的住地、合侯赛变、古侯主系和曲涅主系。

同时,《勒俄特依》中蕴含着早期彝族先民朴素的唯物主义自然观与宇宙观,反映了对大自然及其变化规律的探索认识,对《勒俄特依》的研究对文化和对彝族社会的形成发展的研究都有着重要的价

值。

这些年,随着广大学者对彝族文化研究的深入,也有许多版本的汉译本《勒俄特依》相继整理翻译出版。

但是,对民间有不同版本的彝文手抄本《勒俄特依》的收集整理工作需下功夫,有待改进。

《勒俄特依》与彝族的哲学思想浅析【摘要】史诗是一种古老而特殊的文学样式,是反映民族社会生活的一部“百科全书”。

彝族史诗《勒俄特依》不仅包含了神话、传说、创世史诗和英雄史诗,它还具有丰富的哲学思想,其中也包含着唯物主义的萌芽和一些科学合理的成分。

主要有朴素的宇宙观、对生命和人类的朴素看法。

同时,《勒俄特依》也反映了人和自然和谐相处的生态观念。

【关键词】《勒俄特依》;彝族史诗;哲学思想宇宙的起源是什么?人的起源是什么?人和自然的关系,和人的关系是什么?在人类的漫长的历史中,人类最初的疑问构成了哲学的萌芽。

古代社会,人类的认识水平很低,不能回答上面的问题,故而先民用奇特的构思和想象,丰富了早期人类的精神世界,这就是神话和史诗的诞生。

《勒俄特依》作为彝族创世史诗,不仅包含了神话、传说、创世史诗和英雄史诗,它还具有丰富的哲学思想,是彝族先民智慧的结晶。

史诗《勒俄特依》以“创世”为主线,叙述了宇宙的起源和人类的迁徙等,其结构庞大、气势雄伟、内容丰富,显示出其朴素的唯物主义哲学思想。

一、朴素的宇宙观关于宇宙的形成,原始宗教中有各种各样的神灵创世说。

宇宙指的是物质世界,是自然万物的总称。

彝族先民认为,“宇宙”指的就是天地。

彝族先民关于天地起源、发展以及自然万物存在的宇宙观,其中包含着四项典型内容:一、“化生型”宇宙观;二、“创造型”宇宙观;三、自然演化的宇宙观;四、宇宙原始结构说。

《勒俄特依》中的宇宙观是“自然宇宙观”,认为天地是由客观存在的自然物质演化而来。

彝族先民认为,最初的宇宙无天又无地,是混沌的状态。

现在的事物不是从来就有的,而是后来才有的,是后来发生的。

这是彝族朴素的辩证的宇宙“发生”观。

《勒俄特依》在《天地演变史》章节中开篇就讲到:“远古的时候,上面没有天,有天没有星,下面没有地,有地不生草。

……上下阴森森,四方昏沉沉。

”这里描绘的是一个混沌的世界,是一个混沌的宇宙,是一个“天地混沌如鸡子”的时代。

作者: 李明

出版物刊名: 民族文学研究

页码: 84-87页

主题词: 神话史诗;彝族人民;斗争;彝族史;劳动人民;思想感情;人民生活;原始人类;幸福生活;

文学作品

摘要: <正> 流传在四川大小凉山的彝族神话史诗《勒俄特依》(历史的书),是古代彝族人民生活与斗争的曲折反映,也是他们思想感情、精神面貌的折射。

它叙述了世界的开辟、人类的起源,是珍贵的历史文献,更是优美的文学作品。

它通过神奇的想象和诗的语言,展开了对彝族古代社会生活的广阔描绘,反映了原始人类征服大自然的雄伟气魄和不屈的斗争意志,表达了人类对美好幸福生活的追求。

(一) 《勒俄特依》是经过彝族人民历代传诵,逐渐形成,日趋完美的。

通过这部史。

论彝族古籍文献的主要类型及其整理成就彝族是我国西南地区古老的少数民族,主要分布于云南、四川、贵州、广西北部,以大分散小聚居的方式,居住在东起乌江,西至澜沧江,南抵云南国境线,北达大渡河流域的广大地区。

在长期的历史发展过程中,彝族人民创制了自己的语言文字,史称“爨文”,又称“倮倮文”“韪文”“夷文”“毕摩文”等,现通称“老彝文”。

一、彝族文献的主要类型彝族文献卷帙浩繁,种类齐全,涉及历史、宗教、政治、文学、语言文字、医药卫生、哲学、天文地理等方面。

历史类代表性文献,主要有《西南彝志》《六祖史诗》《创世纪》《洪水泛滥》《支格阿龙》《水西制度》《吴三桂入黔记》《勒俄特依》《彝族农民起义史册》《凤家的历史》《古侯曲涅谱》《尼租谱系》等。

宗教类代表性文献,主要有《献牲经》《普兹楠兹》《作祭献药供牲经》《玄通大书》《祈福经》《祈五谷丰登六畜兴旺经》《祈年吉月利经》《作斋播福禄经》《退咒经》《解怨结经咒》《解罪经》《解怨经》《解挑拨罪经》等。

语言文字类代表性文献,主要有《布慕词典》《法罗词典》《聂苏字集》《斋祭集成》《释名文选》《昆明西乡彝文单字注释》《字汇全集》等。

文学类代表性文献,主要有《阿诗玛》《南诏的宫灯》《妈妈的女儿》《贾斯则》《唐王游地府》《彝文来源的传说》《武珠汝才尼》《米弥撮斗几》等。

医药类代表性文献,主要有《寻药经》《献药经》《病情诊断》《启谷署》《聂苏诺期》等。

天文地理类代表性文献,主要有《彝族天文史》《彝族地震书》《水西地理城池考》《彝族六祖地理分布概况》等。

哲学类代表性文献,主要有《宇宙人文论》《布次拉司》《物始纪略》等。

政治类代表性文献,主要有《治国安邦》《地方政府公告》《契约》等。

上述文献中,《西南彝志》《阿诗玛》《法罗词典》《宇宙人文论》等颇具代表性。

如《西南彝志》,因内容丰富而被誉为彝族“百科全书式的巨著”;《阿诗玛》被公认为世界上著名的叙事诗,被译成汉、英、俄、法、德、日等10余种文字出版,影响深远。

彝族史诗《勒俄特衣》“非对象化”的原始审美意识1 《勒俄特衣》产生的地域环境马克思在《政治经济学批判》中指出,史诗至今“仍然能够给我们以艺术享受”。

人是自然与社会环境的人,文化是在特定的历史社会环境中所产生的。

环境对人与文化的形成起着重要的作用。

环境可以说表现的是一种天、地、人之间的关系,从地理学的角度上说一般概括为人地关系理论。

人们对于人地关系的认识在很早就有了,这种认识最早始于神话与史诗,彝族史诗《勒俄特衣》就包含了大量的人地关系的记载。

先看西方关于人地关系的记载,古希腊哲学家亚里士多德( 公元前 384 年—前 325 年) 认为寒冷地区的民族勇敢无畏,但缺乏智慧和技术; 亚洲人聪明,但缺乏勇敢精神;居住在两者之间的希腊人则具有两者的优点,所以能自立,能统治其他民族。

他还认为希腊民族之所以兼有两者的优点,明显的是由于希腊所处的地理位置的重要性。

希腊是一个半岛,碧蓝的爱琴海,星罗棋布的美丽岛屿,每隔20 年才结一次冰,居民从五月中旬到九月都过着露天的生活,“在这样的气候中成长的民族,一定比别的民族发展更快、更和谐”。

在这样的环境中产生了一种审美范畴———优美,温克尔曼称它为“高贵的单纯与静默的伟大”。

到了近代,法国的哲学家孟德斯鸠( C. Montesquieu,1698—1755) 在他的《论法的精神》这本书中对地理要素与政治的关系作了系统的论述,认为一个国家的政治制度和法律性质及其演变以及民族生理、心理和宗教信仰是受其环境与气候条件决定的,不同的地域决定着不同的审美情趣。

“气候王国才是一切王国的第一位。

”德国康德受到孟德斯鸠的影响,在他的《自然地理学》中说道,地理环境决定着所产生的艺术风格和审美趣味的差异。

德国拉采尔( F.Ratzel,1844—1904) 认为“环境以盲目的残酷性统治着人类的命运”。

在他的《人类地理学》一书中,用达尔文生物学的观点研究人类学,他把地理环境对人的影响归结为四个方面: 直接的生理影响,心理的影响,人类社会组织和经济发展的影响,人类迁徙和分布的影响。

彝族史诗《勒俄特依》的文学归属研究作者:俄木木果来源:《文艺生活·文艺理论》2011年第02期摘要:《勒俄特依》是流传在川、滇、黔、桂四省区彝族人民中的口头史诗,虽然版本不同但都大同小异。

《勒俄特依》用口头诗的方式,记录和传承了彝族人民从古至今的历史变迁。

本文将对《勒俄特依》融史诗、神话和传说为一体的独特构造作探讨。

关键词:《勒俄特依》;史诗;神话中图分类号:I27文献标识码:A文章编号:1005-5312(2011)05-0147-01《勒俄特依》从古至今都流传在彝族民间,其内容涵盖范围广。

从远古混沌时期到开天辟地、从山川河流到花鸟草木、从猿到人的变化再到彝族的繁衍生息,几乎无所不包,是彝族社会的“百科全书”。

因此,它对于研究彝族的历史、文化、政治、经济等都具有重要的意义。

一、《勒俄特依》的文学定位《勒俄特依》是彝族民间口头史诗文学,并没有运用彝族文字记载下来。

因为在以前,彝族文字只有特权阶层(如彝族宗教祭师毕摩等)可以使用,而平民阶层并未普及,这就造成了彝文使用空间的封闭性。

《勒俄特依》以前只被称作《勒俄》,而没有“特依”两字。

“勒俄”是彝语,意指通过口耳相传的历史,“特依”也是彝语,意指书本。

解放后口头的“勒俄”被收编成册并命名为《勒俄特依》。

《勒俄》是广大彝族人民在长期的社会生活过程中,运用口头语言叙述发生在彝族人民中间的故事、展示彝族人民的生活、塑造各种人物形象的民间文学,是彝族人民艺术创造的精神活动成果之一。

彝族民间文学是彝族人民认识社会、寄托愿望、表达情感的重要方式之一,是彝族人民的一种文艺现象,也是通过彝族民众一代代传承下来的一种结合彝族风俗民情的生活文化。

《勒俄》是彝族先民集体创作的全民性的口头文学,并随着彝族社会的发展不断地加以补充、完善而形成并流传下来的。

他是彝族人民为世界文学宝库增添的一朵奇葩。

二、《勒俄特依》是口头文学《勒俄》并无文字记载,也无文本记录,他是通过彝族民众口耳相传、口传心授而传承下来的,这也就是今天《勒俄》有许多大同小异的版本的原因,这充分说明了口头创作的灵活生动性。

作者: 阿育几坡

作者机构: 西昌学院彝文系

出版物刊名: 西昌学院学报:社会科学版

页码: 102-105页

主题词: 彝族史诗 勒俄特依 新解

摘要: 凉山彝族史诗《勒俄特依.天地演化史》本来由"天地演化史","天气变化论"和"雷电史"三个段落组成。

史诗创作者在该史诗第二段的末尾明白无误地告诉我们它是momu zzytqot cyt(天气变化论),但以往对凉山彝语所地次方言不怎么了解的史诗研究者们都把它当作"天地演化史"的组成部分来理解,致使他们对该段落的解释牵强附会,令人费解。

本文尊重史诗事实,首次运用凉山彝语所地次方言,阿都土语和圣乍次方言之间词语的对应关系揭示了该史诗段落的本来意义。

《勒俄特依》心得体会

《勒俄特依》作为大小凉山地区一部最具有代表性的彝文典籍之一,是凉山彝族民族凝聚力和民族认同感的根谱性的标志,在彝族文化的研究和传承中起着不可磨灭的作用。

《勒俄特依》中的神话占据此文献的三分之二的内容,其中包含具有代表世界神话的典型性的神话例如创世神话、英雄神话、洪水神话,其中的神话无论是内容上还是艺术上都可以与世界其他民族的神话相媲美,是民族文化中最为璀璨的瑰宝之一。

《勒俄特依》的三大典型神话(创世神话、英雄神话、洪水神话)记述了天地的形成、人类的起源、万物的来源,彝族英雄支格阿龙的光辉伟大的业绩,彝族先民洪水后再生等神话故事,我们能从这些神话故事中认识到彝族先民的宇宙观、人类观、宗教观、英雄观、婚姻观、

社会观、价值观、伦理观、族源观等方面的内容。

总之,《勒俄特依》中神话的内容博大精深,涵盖了彝族社会文化的诸多方面,《勒俄特依》中的神话实际上是彝族社会历史、哲学宗教、文化艺术、民族精神和人类发展过程的神话式表达,其中的三种典型神话犹如一面镜子,折射出彝族原始先民的思想观念、社会生产生活、伦理道德、价值观念等方面的信息,可以称得上彝族社会文化的“百科全书”,对我们认知彝族的历史文化具有很重要的参考价值。

一言以蔽之。

《勒俄特依》中的神话是彝族社会文化尤其是凉山彝族社会文化的一条古老的根脉,彝族各种文化在这支根脉的滋润下

才得以枝繁叶茂,蓬勃发展。

《勒俄特依》中的几个典型神话,有助于我们了解彝族政治,经济,哲学,宗教,历史,婚姻、伦理道德等方面的内容,有助于彝族文献的整理研究与保护,有助于我们学习与发扬历史悠久、光辉灿烂的彝族文化。

彝族古籍简述一、彝文古籍的编纂写作分类:从编纂、写作者的角度来分类,彝文古籍可以分为毕摩文献、摩史文献和其他文献三大类。

其中毕摩文献是最多的一类。

1、毕摩文献毕摩是彝文古籍的主要创作者、收藏者和使用者。

毕摩古籍主要是经书,也有其它书籍。

根据王继超与余海所著《彝族传统信仰文献研究》的分类,结合彝文典籍的情况,毕摩经书可分为十大类:(1)丧事祭祀时迎毕摩与献酒类,有《迎毕摩献酒经》、《毕摩溯源经》、《献水经》、《献茶经》等。

(2)丧祭仪式经书类,有《丧祭经》、《丧仪经》等。

(3)丧事活动的禳解仪式经书类,有《解冤经》、《解除衍尤经》等。

(4)丧祭仪式用的破司署经类,有《破除司鬼经》等。

(5)丧祭仪式用消灾经类,有《解除灾难经》、《治星经》等。

(6)丧祭仪式其他经书,有《物始纪略》、《那史释名》等。

(7)祭祖仪式用经类,有由祭祖文献传承下来的《彝族源流》、《更换祖筒经》等。

(8)祭祀与崇拜神祗类经书,有《省舍多苏》、《延续寿命经》等。

(9)消除灾难类经书,有《解除灾难经》、《局卓布数》等. (10)测算、占卜类文献,有《吉禄扎数》、《署舍》、《署莫》等。

毕摩文献也是最先引起外界注意的彝文文献。

1936年,著名地质学家丁文江与彝族翻译家罗文笔先生合作出版《爨文丛刻》,被日本学者称为“彝学走向世界的标识”。

而《爨文丛刻》中的绝大部分作品就是毕摩文献。

2、摩史文献:摩史文献中,著名的有《西南彝志》,《摩史苏》,《诺沤》等。

《西南彝志》原名《哎哺啥厄》,是清朝贵州省黔西州彝族热卧土目家的摩史益果那埃拔辑录、整理历代彝文史籍而成书。

全书37万多字,26卷,分480多个标题,记叙从天地形成,到清朝初年的整个彝族历史,涉及许多彝族古代重大事件、重要人物、典章文物、风俗文化等,被称为“彝族的百科全书”,是截止目前发现的字数最多、内容最为丰富的彝文古籍。

《摩史数》是彝族丧祭仪式摩史用书。

贵州彝文木刻本中仅存的一本,记录了摩史在一场丧祭场合的主要活动过程。

彝文典籍《勒俄特依》的版本类型作者:吉差小明来源:《读书文摘(下半月)》2017年第10期摘要:彝文典籍《勒俄特依》是一部宏伟的文化遗产,主要流传于彝语北部方言区。

在彝族民间以活态的口头文本与稳定的书面文本双重形式传承与传播。

其富含丰富的民族历史文化内涵,对彝族社会发展具有重要的作用。

分析史诗的文本版本类型,对深入解读彝文典籍具有重要的现实意义。

从版本学视角,分析彝文典籍《勒俄特依》的口头演述版本、书面文献版本、外文文献版本等。

关键词:勒俄特依;口传版本;书面版本;外文文献一、文献版本含义及其类型阐释文献版本的含义多指书籍文献的雕版刻印文本形式。

“版”一字最早出现于古代简牍时代,指的是以木制作书籍的一种记载形制,最初写于竹片和木简等,如湖南长沙马王堆出土战国时期的《孙子兵法》就是较早的竹简版本,后来发展到用帛和纸张书写的版本形式。

中国印刷术发明后,用以印刷书籍的木版雕刻称为版,书籍多以印刷形式流传。

传统版本的含义有以下几种形式:①同一书籍因编辑、传抄、印刷、装订等不同而產生不同的版本;②印刷版本,与写本相对而言,叶德辉的《书林馀话》卷上曰:“而沉存中又谓版印书籍,唐人尚未盛为之。

自冯瀛王始印五经,自后典籍皆为版本。

”;③同一文本类的内容在不同的载体上所表现出的不同形式和样本,虽然其中的人物、时间、地点和具体内容都尽不相同,但其本质内容都是相同的;④翻译版本,指的是翻译同一文本有各种不同文字间的转换版式,近现代以来彝族史诗有彝语版本、汉文翻译版本和外文翻译版本等。

版本一词的使用范围较为广泛,不仅专指刻本文本,也包括雕刻印本与非雕刻印本。

彝文典籍《勒俄特衣》《梅葛》《查姆》《阿细的先基》是彝族史诗的核心体系。

在彝族社会历史发展过程中有多种口传和书写文本版本流传,其中主要是以口头传承的“口头文本”版本为主,有各类地域手抄的文本版本,有个人校订珍藏的文本版本,还有毕摩自改自用的文本版本等。

在现代社会,世界各民族古籍文献的各种口传文本、雕刻文本、书写文本、影视文本和电子写真文本等都可以列入版本学的研究系列。

从表达形式上看,彝族史诗《勒俄特依》版本主要有史诗口头演述版本和书写版本两种形式;从讲唱者身份看,有毕摩手抄版本与卓卓手抄版本,毕摩口头版本与卓卓口头版本;从文字类别上看,有彝文版本、汉文版本和外文版本三种形式。

二、彝文典籍《勒俄特依》的口传演述版本口传即通过口述来传授的意思,先秦著作《淮南子·氾论训》曰:“此皆不著于法令,而圣人之所不口传也。

”这是最早解释口传的含义。

在中国口传有两个意思:其一是把相关的意见、见闻、习俗、信仰等通过口说传授下去的过程。

宋代宰相司马光在《涑水记闻》卷十四说:“凡有所需索,不行文书但遣人口传指挥。

其二是口传心授,教者口头传授,学者心理领会悟解。

”明代学者解缙在《春雨杂述·评书》解释:“学书之法,非口传心授,不得其精。

”现代学者光未然在《戏曲遗产中的现实主义》指出古代有许多优秀戏曲剧目,“千百年来通过无数艺人的口传心授,终于很好地保留下来了。

”史诗的口头演述版本是指人们日常所讲的关于史诗内容的话语文本。

叶维廉曾指出:“口头文学(包括初民仪式剧的表现方式)及书写文学之间的互为影响,亦常是比较文学研究的目标。

”民间文学史诗是口传下来的历史材料。

“口头文本是一种和书面记录文本迥然不同的文本,它不像书面文本那样,是在空间中展现、由文字编制的界限分明的文章,而是在时间中绵延、借声音传播的言语,不是空间中存在的历历分明的定型物,而是时间中流逝的绵延不绝的语音流。

”彝文典籍史诗《勒俄特依》是由彝族人民集体口头创作完成,并在传承者与受众之间口耳相传。

彝族史诗的口头传承版本形式很多,主要有以下几种类型方式:在不同社会语境和民俗活动中,讲唱彝文典籍史诗《勒俄特依》主要有《勒俄阿补》和《勒俄阿嫫》等版本形式。

这是按照彝族传统的万物雌雄观加以界定的。

《勒俄阿补》在丧葬和送祖灵仪式活动中讲唱,主要阐述彝族谱系及迁徙地域等情况,讲唱内容有太阳月亮史、天地史、独姆武吾时代、兹莫谱系、万物起源、古侯主系和曲涅主系等。

《勒俄阿嫫》一般在结婚仪式活动或彝族日常传统节日活动中说唱,内容包括开天辟地、万物起源史、人类起源史、蒲莫天史、石尔俄特、洪水漫天等,内容极为丰富。

依据西方口头文本研究理论和方法,从创编方式、表演方式、接受方式三个方面界定彝文典籍史诗《勒俄特依》版本类型,有三种版本类型。

口头文本(oral text)、来源于口头的文本(oral-derived Text ),也可以称为与口传有关的文本(oral-connected or oral-related text)、以传统为取向的文本(tradition-oriented text)。

在彝族文学研究中,无论是与口头有关的文本,或是口头文本,还是以传统为取向的文本,巴莫曲布嫫认为都应该纳入到文本本身的特定语境中加以评价和鉴赏。

因而在各种民俗事项活动的语境中分析史诗文本之间异同,并对已出版的史诗作品中考察版本之间异同具有重要的意义。

三、彝文典籍史诗《勒俄特依》的书写版本书写版本是相对口传版本而言的,指的是用文字记载整理、翻译形成的版本形式,产生于文字出现以后。

彝族彝文典籍史诗《勒俄特依》的书写版本产生于彝文出现以后,至今已有数千年历史。

按文字类别划分,史诗的书写版本有彝文写本、汉文写本和外文写本等三种形式。

(一)史诗的彝文书写版本史诗的彝文书写版本形式很多,主要有岩书金石、壁画雕刻、兽骨、畜角、兽皮、木牍、竹筒、绘画书法、布帛、纸张写本、音响影视和网络电子写真等书写载体的版本形式。

其中以纸张书写版本最多,流传地域广、内容也最为丰富。

彝族的写本文献除各种经书、著作之外,还可包括田契、信札、布告、谏贴、对联等档案资料和字书。

如著名的文献《西南彝志》《宇宙人文论》《阿诗玛》《武查梅查》和《勒俄特依》等都以彝文纸张书写形式流传于世。

彝文纸书有土纸、棉纸、宣纸三种,古彝文写本,多为手抄本。

按文献价值划分,彝文书写文献有:袖珍本、普通抄本、精写本等版本形式。

史诗的彝文纸张书写版本,主要是古彝文书写版本。

有经籍本、手抄本、口述记录本、现场录音整理本、文献整理印刷本等版本形式。

1.经籍本有竹本(过去有),竹简本(过去有),木刻本,手抄本,油印本、内部印刷本、公开印刷出版文本、音像影视和电子信息文本等逐步转化记载的版本形式。

彝文典籍史诗《勒俄特依》经籍本是在彝族历史发展过程中积淀下来,成为本民族的经典固定下来,得到彝族人民一致认同和广泛流传的史诗文本版本。

2.口头讲唱记录本口头记录本具体指的是通过史诗讲唱者讲唱史诗内容,研究者或搜集者进行对讲唱内容记录整理,有的直接以民族语记录下来,有的要加上翻译和解释。

依据讲唱内容如实记录整理形成的文本版本形式,也可以称现场录音整理版本。

3.手抄本在彝文文献中以手抄本最多,彝文典籍史诗《勒俄特依》手抄本在彝族民间大量存在,几乎每个会说唱《勒俄特依》或不会唱却喜欢《勒俄特依》的人都会持有手抄本。

史诗的彝文手抄本有毕摩手抄本和民间手抄本两种版本形式。

从口述记录情况来看,史诗手抄本有无意口述记录本和有意口述记录本的两种版本形式。

无意口述记录本包括好奇兴趣记录本和凭借记忆记录本两种。

有意口述记录本包括学术研究录音记录本、为了参加赛辩《勒俄特依》而记录本、祖传口述记录本和“毕惹”学毕记录本等四种版本形式。

其中一种是直接从前人整理的手抄本、收藏本中抄写固定成自己的手抄文本。

另一种是从演述彝文典籍史诗《勒俄特依》的歌手那里耳听眼看口问手记的形式记录下来,这种手抄本其实就是口述记录本。

彝文典籍史诗《勒俄特依》的口述记录本是通过演述者逐次演唱,加上记录者的理解记录下来成为自己的固定文本版本形式。

4.印刷出版版本史诗的彝文印刷版本是指以印刷文字为载体的版本形式,属于书写传承的范畴。

彝族民间文学的印刷文本形式出现得比较晚,目前能见到的是19世纪中叶的文本版本。

彝文典籍史诗《勒俄特依》印刷本有内部资料印刷和公开印刷出版两种版本形式。

内部资料印刷是由民间组织或地方研究部门内部组织调查收集、整理的内部资料,一般作为内部参考资料。

而公开印刷出版是在口述文本、经籍本等基础上进行汇总、综合、比较、推理,并经由整理者删减、调整、修改而行成的书面版本。

随着学科的发展和研究的进一步深入,现在对于包括史诗在内的民族民间文学的搜集、整理更为科学、系统、严谨,其版本形式更加科学化。

(二)史诗的汉文版本、影视电子写真版本和外文版本汉文化传入彝区以后逐步有了汉文翻译本,新中国成立以来,彝族史诗的汉文文本很多。

近代以来,西方传教士、冒险家和各类学者深入西南彝族地区考察,翻译了很多彝族文献,现在出版有史诗的外文本。

随着科教的发展进步,现在又出现有音响影视本、网络电子版本和信息数据库等版本形式。

1.汉文书写版本汉文书写有彝汉对照翻译本和汉文单行本的两种版本形式。

按印刷出版划分有油印本、内部资料印刷本、公开出版本、影视传承版本和电子写真版本等形式。

如冯慰元等对史诗《勒俄特依》翻译成汉文出版。

2.影视传承版本随着时代发展,以彝族风情为题材的影视文化不断涌现,彝族的创世史诗和英雄人物故事传奇的影视传承起步于新世纪。

2000年以来,创作出版彝族创世史诗和历史英雄人物的影视作品有《支格阿鲁》《梅葛》等10余部。

彝族传统文化以更多、更好、更美的形式和内容,极大地丰富了中国民族文化的宝库。

这有效地传承发展了彝族优秀的创世史诗文化。

彝族历史神话电视剧《支格阿尔》31集,取材于彝族民间流传支格阿尔的史诗、神话、传说和毕摩经书等编写而成,主要取材于彝文典籍史诗《勒俄特依》。

电影《支格阿鲁》取材于彝文典籍史诗《勒俄特依》,讲述的是彝族的创世英雄支格阿鲁为了拯救彝族部落与天神对峙,骑着飞马寻找神器,一路斩妖除魔,并寻到被天神祸害的母亲,最终战胜天神,保护了彝族部落的神话故事,展示了彝族从母系社会进入父系社会的社会变迁和历史特征。

3.电子写真版本网络电子写真起步于现代社会的信息网络和宽带时代,电子写真版本以鼠标、键盘为书写工具,以网络为传播、传媒手段,不用笔墨纸张、不浪费木材资源,有利于生态环保。

史诗的电子写真版本还有广播音响、电影电视、激光扫描、数码摄影、手机传媒、光盘优盘、电脑网络和信息数據库建设等形式。

随着时代的发展进步和科技创新能力的提高,彝族经典古籍史诗《勒俄特衣》的传承保护将更加彰显影视化、电子化、信息化、网络化、现代化和生态文明化的显着特征。

4.外文书写版本在东南亚的越南、老挝、缅甸、泰国等,约有80余万彝族居住,多为唐朝以后由国内西南地区迁徙过去的,故而彝族创世史诗也存在有相应的越语越文、泰语泰文、老语老文和缅语缅文等的传承版本形式。