1

2 3

1.

2 3 1 2 3

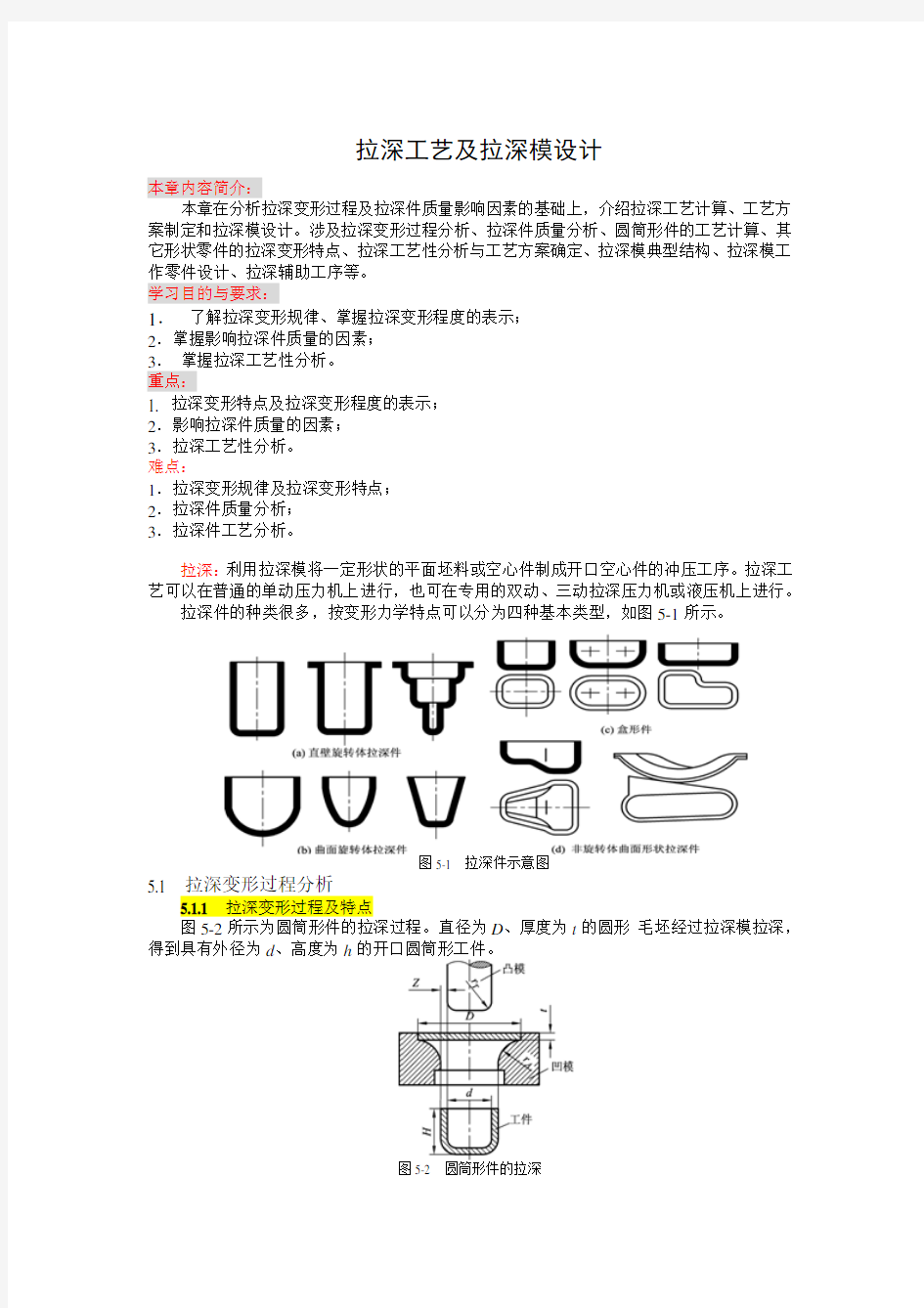

5-1

5-1

5.1

5.1.1 5-2 D t d h

5-2

1 D-d

2

""

3 d D

m=d/D

5-1

m m m

5.1.2

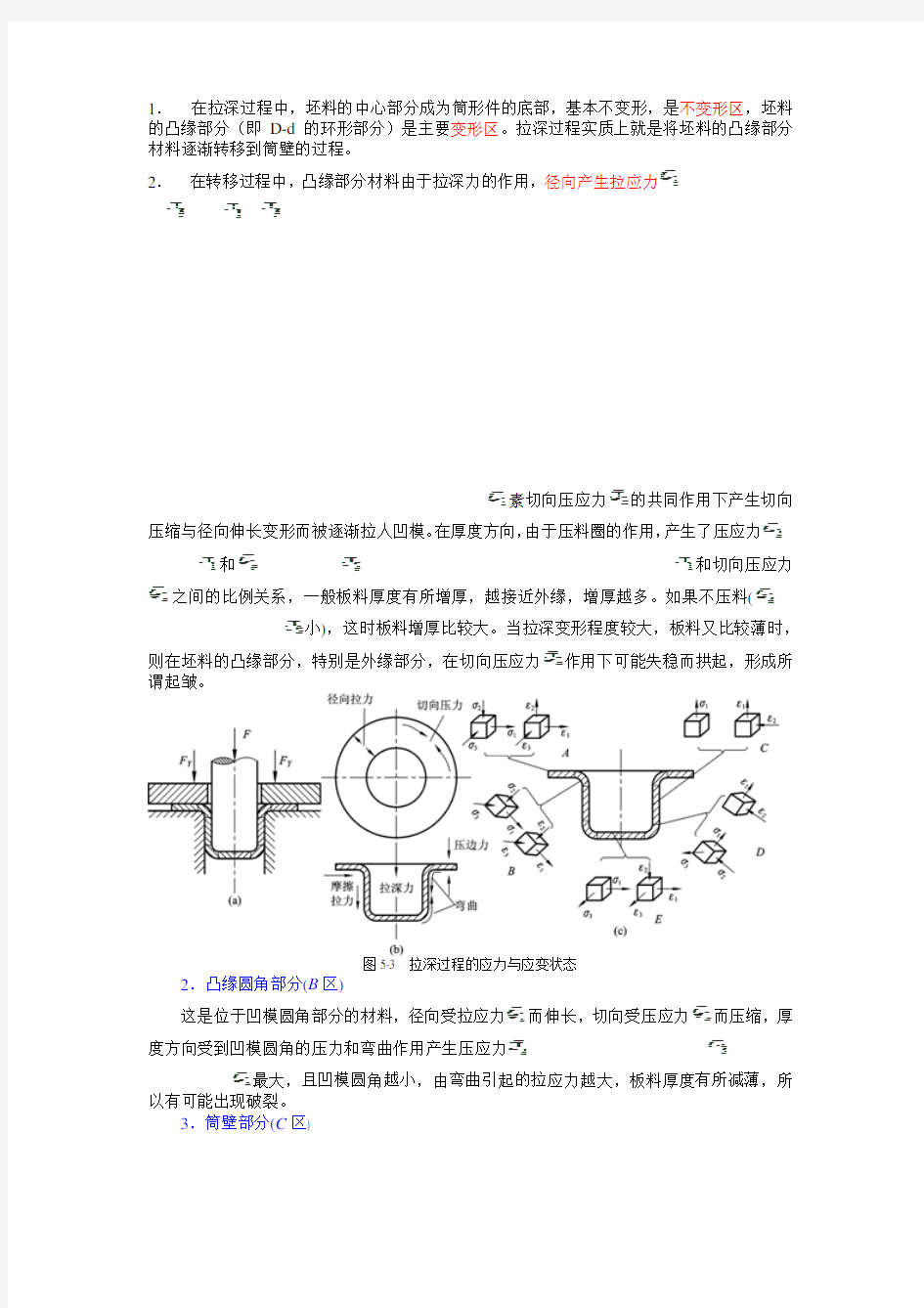

1(A )

(

0)( )

5-3

2(B )

3(C )

1

4(D )

""

5(E ) 1 5.1.3 1 (1) t/Dt D 5-4a 5-4b 5-4c

5-4

(2) t/D m m=d/D m 5-5 ( 5-5b)

5-5

(3) 5-6

5-6

2 (1) ( 5-4) 5-7 ( 5-4c)

5-7

(2)

5.2

5.2.1 1. (1) (2) (0.20.3)t(0.10.18)tt (3) (4) (5) aR+0.5t( r+0.5t) 5-8a

(6) rtR2trg3t 5-8 r(0.10.3)tR(0.1 0.3)t

5-8

(7) 5-9a ( 5-9b)

5-9

2. IT13 IT11 "" 5.2.2 s/b r r s/b s/b0.57 m=0.48~0.5065Mn s/b0.63 m=0.68~0.70 0.66 r r r r

5.3 5.4 1

1 2 2 3 3

1

2

5.3

5.3.1 1 2

H/d

5.3.2 5-10 11/4 2 3

A1=d(H-r) A2=[2r(d-2r)+8r2]/4

A3=(d-2r)2/4 D

D2/4=A1+A2+A3 A1A2A3

D=

5-2

D----

dHr----

1mm

5-10

5.3.3

5-11 A=2RxL

D2/4=2RxL

D=

5-3

A----mm2

Rx----mm

L----(mm)

D----mm

5-11

(5-3) L1L2... Ln Rx1Rx2...Rxn( 5-7 )

D=

5-4

5-1 5-12 1mm

l1=27mml2=7.85mml3=8mml4=8.376mml5=12.564mml6=8mml7=7.85mml8=10mm

Rx1=13.5mmRx2=30.18mmRx3=32mmRx4=33.384mmRx5=39.924mmRx6=42mm Rx7=43.82mmRx8=52mm

(mm)

5-12

5.4

5.4.1 m ()( 5-13)

n D

5-13

()

5-14 a m=0.75 b

m=0.50

"[m]" [m1][m2][m3]...[mn]

5-14

(1) s/b r r n (2) t/D (3) (4) rT rA 5.4.2 1. (1) m =d/D [m1] m [m1] t/D [m1][m2][m3]... d1=[m1]Dd2=[m2]d1...dn=[mn]dn-1

dnd dn d

(2) a) m1 m2 ...mn=d/D b) m1[m1]m2[m2]...mn[mn] m1m2...mn

d1=m1D d2=m2d1

dn=mndn-1=d r rT r=rT t1 r=rT+t/2 5.8.2

5-5 H1H2...Hn----

d1d2...dn---- r1r2...rn---- D---- 5-2 5-15 10 t=2mm

5-15

t1mm (1) h/d=(76-1)/(30-2)2.7 5-4 h=6mm 5-6

D=

5.4 2 5.5

1. 2 3 1. 2 3 1. 2 3

2. 5-17 dt/d=1.1~1.4 dt/d1.4

5-17

(1) 5-18

5-18 -- -- -- --

5-19 a) 5-19a b) 5-19b

5-19 1234--

(2)

D d dt H (m=d/D) H

H/d

3%~5%

0.5mm

(3)

mt=d/D

5-6

mt----

d----

D----

r R r=R

D=

=

=24.8(mm)

H3 =

=

=28.7(mm)

5-21

H4=32mm 1.5%

5-21 5.5

5.5.1 5-22

5-22

F----

F=K1d1tb

5-10

F =K2di tb (i=23...n) 5-11

d1d2...dn----mm t----mm

b----MPa K1K2---- 5-15 5.5.2

FY=Ap

5-12

FY=[

]p/4

5-13

FY=

p/4

FY----(N)

A----(mm2)

(i=23...)

5-14

p----(MPa) 5-16

D----(mm)

d1d2...dn----(mm) rA1rA2...rAn----(mm) 5.5.3

1

5-23

5-23 1- 2- 3- 4-

5-24 5

10%15%

拉深(又称拉延)是利用拉深模在压力机的压力作用下,将平板坯料或空心工序件制成开口空心零件的加工方法。它是冲压基本工序之一,广泛应用于汽车、电子、日用品、仪表、航空和航天等各种工业部门的产品生产中,不仅可以加工旋转体零件,还可加工盒形零件及其它形状复杂的薄壁零件,如图4.1.1所示。 a)轴对称旋转体拉深件b)盒形件c)不对称拉深件 图4.1.1拉深件类型 拉深可分为不变薄拉深和变薄拉深。前者拉深成形后的零件,其各部分的壁厚与拉深前的坯料相比基本不变;后者拉深成形后的零件,其壁厚与拉深前的坯料相比有明显的变薄,这种变薄是产品要求的,零件呈现是底厚、壁薄的特点。在实际生产中,应用较多的是不变薄拉深。本章重点介绍不变薄拉深工艺与模具设计。 拉深所使用的模具叫拉深模。拉深模结构相对较简单,与冲裁模比较,工作部分有较大的圆角,表面质量要求高,凸、凹模间隙略大于板料厚度。图4.1.2为有压边圈的首次拉深模的结构图,平板坯料放入定位板6内,当上模下行时,首先由压边圈5和凹模7将平板坯料压住,随后凸模10将坯料逐渐拉入凹模孔内形成直壁圆筒。成形后,当上模回升时,弹簧4恢复,利用压边圈5将拉深件从凸模10上卸下,为了便于成形和卸料,在凸模10上开设有通气孔。压边圈在这副模具中,既起压边作用,又起卸载作用。

图4.1.2拉深模结构图 1-模柄2-上模座3-凸模固定板4-弹簧5-压边圈 6-定位板7-凹模8-下模座9-卸料螺钉10-凸模 圆筒形件是最典型的拉深件。平板圆形坯料拉深成为圆筒形件的变形过程如图

图4.2.1拉深变形过程图4.2.2 拉深的网格试验

拉深过程中出现质量问题主要是凸缘变形区的起皱和筒壁传力区的拉裂。凸缘区起皱是由于切向压应力引起板料失去稳定而产生弯曲;传力区的拉裂是由于拉应力超过抗拉强度引起板料断裂。同时,拉深变形区板料有所增厚,而传力区板料有所变薄。这些现象表明,在拉深过程中,坯料内各区的应力、应变状态是不同的,因而出现的问题也不同。为了更好地解决上述问题,有必要研究拉深过程中坯料内各区的应力与应变状态。 图4.2.3是拉深过程中某一瞬间坯料所处的状态。根据应力与应变状态不同,可将坯料划分为五个部分。

复习题 1.什么是塑料? 2.在注射过程中有那些影响产品质量的因素? 3.如何确定注射模的分型面?如何进行注射模的总体布局? 4.浇注系统有那些部分组成?设计时有那些要求? 5.简述塑料中的 5 种添加剂作用是什么? 6.什么是热塑性塑料?什么是热固性塑料?两者间的区别是什么? 7.设计塑料模具时,模具的长宽和厚度尺寸与注射机的参数间的关系应满足哪些要求? 8.注射模的浇口有那些典型类型?各有何用? 9.脱模机构分为那几种?10.侧向分型与抽芯机构有那几类?各有何特点? 11.斜导柱分型抽芯机构的形式有几种?应用情况如何? 12.列出至少六种常见的浇口形式,并简述在选择浇口位置时应该考虑的因素。 13.简述斜导柱侧向分型与抽芯机构设计中,侧型芯滑块压紧、定位及导滑机构的作用。 14. 简述分型面的设计原则。 15. 简述冷却回路的布置原则。 16、哪些情况下要考虑采用先行复位机构 ? 17、常见的排气方式有哪些? 18.塑料的主要成分是什么 ? 19.注塑成型工艺三个基本参数是什么? 20.什么样塑件的注射模需要设置侧分型与抽芯机构? 21.点浇口和侧浇口分别适用于哪种典型的注射模具? 22.注射模具中复位杆的作用是什么? 23.注射模具的长和宽受到注射机什么部位的尺寸限制?厚度受到什么限制? 24.浇口套零件上凹球面直径和小孔直径与注射机的什么部位的尺寸有关? 25.注射机的主要技术指标有哪些? 26.模具在注射机上是怎样定位和固定的? 27.简述选择注射机时要校核哪些参数? 28.注射成型的工艺过程有哪些内容?简述各部分的作用? 29.分别简述热塑性塑料和热固性塑料在注射成型过程中的特点?两者间的区别是什么? 30.注射模具主要有哪几个部分组成?每个部分的作用是什么? 31.注射模推出机构的作用是什么?推杆推出机构有哪些零件组成? 32.侧分型与抽芯机构为什么要设置定位、锁紧装置? 1.什么是塑料? 塑料是在一定条件下,一类具有可塑性的高分子材料的通称,一般按照它的热熔性把它们分成:热固性塑料和热塑性塑料。它是世界三大有机高分子材料之一(三大高分子材料是塑料,橡胶,纤维)。 2.在注射过程中有那些影响产品质量的因素?答:因此最重要的工艺条件应该是足以影响塑化和注射充模质量的温度(料温、喷嘴温度、模具温度)、压力(注射压力、模腔压力)和相应的各个作用时间(注射时间、保压时间、冷却时间)以及注射周期等。而会影响温度、压力变化的工艺因素(螺杆转速、加料量及剩料等)也不应忽视。料筒温度关系到塑化质量。具温度影响塑料熔体充模时的流动行为,并影响制品

拉深模设计案例 拉深图所示带凸缘圆筒形零件,材料为08钢,厚度t =1mm ,大批量生产。试确定拉深工艺,设计拉深模。 1.零件的工艺性分析 该零件为带凸缘圆筒形件,要求内形尺寸,料厚t =1mm ,没有厚度不变的要求;零件的形状简单、对称,底部圆角半径r =2mm >t ,凸缘处的圆角半径R =2mm=2t ,满足拉深工艺对形状和圆角半径的要求;尺寸φ2 .00 1.20+mm 为IT12级,其余 尺寸为自由公差,满足拉深工艺对精度等级的要求;零件所用材料08钢的拉深性能较好,易于拉深成形。 综上所述,该零件的拉深工艺性较好,可用拉深工序加工。 2.确定工艺方案 为了确定零件的成形工艺方案,先应计算拉深次数及有关工序尺寸。 (1) 计算坯料直径D 根据零件尺寸查表5-5得切边余量?R =2.2mm ,故实际凸缘直径d t =(55.4+2×2.2)=59.8mm 。由表5-6查得带凸缘圆筒形件的坯料直径计算公式为 D =232 4222212156.428.64828.6d d R Rd h d r rd d -++++++ 依图5-23,d 1=16.1mm ,R =r =2.5mm ,d 2=21.1mm ,h =27mm ,d 3=26.1mm ,d 4=59.8mm , 代入上式得 D =28953200+≈78(mm) (其中3200×π/4为该拉深件除去凸缘平面部分的表面积) (2) 判断可否一次拉深成形 根据 t /D =1/78 = 1.28 % d t /d = 59.8/21.1 = 2.83 H /d = 32/21.1 =1. 52 m t =d /D =21.1/78=0.27 查表5-12、表5-13,[m 1]=0.35,[H 1/d 1]=0.21,说明该零件不能一次拉深成形,需要多次拉深。 (3) 确定首次拉深工序件尺寸 初定d t /d 1=1.3,查表5-12得[m 1]=0.51,取m 1= 0.52,则 d 1= m 1 ×D = 0.52×78 = 40.5(mm) 取r 1=R 1= 5.5 mm 为了使以后各次拉深时凸缘不再变形,取首次拉入凹模的材料面积比最后一次拉入凹模的材料面积(即零件中除去凸缘平面以外的表面积3200×π/4)增加5%,故坯料直径修正为 D =2895%1053200+?≈79(mm) 按式(5-9),可得首次拉深高度为 H 1 = )(14.0)(43.0)(25.0212 11 11221R r d R r d D d t -+++- = )5.55.5(43.0)8.5979(5 .4025 .022+?+-?=21.2(mm) 验算所取m 1是否合理:根据t /D =1.28 %,d t /d 1 = 59.8/40.5=1.48,查表5-13可知[H 1/d 1]=

1

2 3

1.

2 3 1 2 3

5-1

5-1

5.1

5.1.1 5-2 D t d h

5-2

1 D-d

2

""

3 d D

m=d/D

5-1

m m m

5.1.2

1(A )

(

0)( )

5-3

2(B )

3(C )

1

4(D )

""

5(E ) 1 5.1.3 1 (1) t/Dt D 5-4a 5-4b 5-4c

5-4

(2) t/D m m=d/D m 5-5 ( 5-5b)

5-5

(3) 5-6

5-6

2 (1) ( 5-4) 5-7 ( 5-4c)

5-7

(2)

5.2

5.2.1 1. (1) (2) (0.20.3)t(0.10.18)tt (3) (4) (5) aR+0.5t( r+0.5t) 5-8a

(6) rtR2trg3t 5-8 r(0.10.3)tR(0.1 0.3)t

5-8

(7) 5-9a ( 5-9b)

5-9

2. IT13 IT11 "" 5.2.2 s/b r r s/b s/b0.57 m=0.48~0.5065Mn s/b0.63 m=0.68~0.70 0.66 r r r r

第四章拉深工艺及拉深模具设计复习题答案 一、填空题 1.拉深是是利用拉深模将平板毛坯压制成开口空心件或将开口空心件进一步变 形的冲压工艺。 2.拉深凸模和凹模与冲裁模不同之处在于,拉深凸、凹模都有一定的圆角而不 是锋利的刃口,其间隙一般稍大于板料的厚度。 3.拉深系数m是拉深后的工件直径和拉深前的毛坯直径的比值,m越小,则变 形程度越大。 4.拉深过程中,变形区是坯料的凸缘部分。坯料变形区在切向压应力和径向拉 应力的作用下,产生切向压缩和径向伸长的变形。 5.对于直壁类轴对称的拉深件,其主要变形特点有:(1)变形区为凸缘部分; (2)坯料变形区在切向压应力和径向拉应力的作用下,产生切向压缩与径向的伸长,即一向受压、一向收拉的变形;(3)极限变形程度主要受传力区承载能力的限制。 6.拉深时,凸缘变形区的起皱和筒壁传力区的拉裂是拉深工艺能否顺利进行的 主要障碍。 7.拉深中,产生起皱的现象是因为该区域内受较大的压应力的作用,导致材料 失稳_而引起。 8.拉深件的毛坯尺寸确定依据是面积相等的原则。 9.拉深件的壁厚不均匀。下部壁厚略有减薄,上部却有所增厚。 10.在拉深过程中,坯料各区的应力与应变是不均匀的。即使在凸缘变形区也是 这样,愈靠近外缘,变形程度愈大,板料增厚也愈大。 11.板料的相对厚度t/D越小,则抵抗失稳能力越愈弱,越容易起皱。

12.因材料性能和模具几何形状等因素的影响,会造成拉深件口部不齐,尤其是 经过多次拉深的拉深件,起口部质量更差。因此在多数情况下采用加大加大工序件高度或凸缘直径的方法,拉深后再经过切边工序以保证零件质量。13.拉深工艺顺利进行的必要条件是筒壁传力区最大拉应力小于危险断面的抗拉 强度。 14.正方形盒形件的坯料形状是圆形;矩形盒形件的坯料形状为长圆形或椭圆形。 15.用理论计算方法确定坯料尺寸不是绝对准确,因此对于形状复杂的拉深件, 通常是先做好拉深模,以理论分析方法初步确定的坯料进行试模,经反复试模,直到得到符合要求的冲件时,在将符合要求的坯料形状和尺寸作为制造落料模的依据。 16.影响极限拉深系数的因素有:材料的力学性能、板料的相对厚度、拉深条件 等。 17.一般地说,材料组织均匀、屈强比小、塑性好、板平面方向性小、板厚方向 系数大、硬化指数大的板料,极限拉深系数较小。 18.拉深凸模圆角半径太小,会增大拉应力,降低危险断面的抗拉强度,因而会 引起拉深件拉裂,降低极限变形。 19.拉深凹模圆角半径大,允许的极限拉深系数可减小,但过大的圆角半径会使 板料悬空面积增大,容易产生失稳起皱。 20.拉深凸模、凹模的间隙应适当,太小会不利于坯料在拉深时的塑性流动,增 大拉深力,而间隙太大,则会影响拉深件的精度,回弹也大。 21.确定拉深次数的方法通常是:根据工件的相对高度查表而得,或者采用推算 法,根据表格查出各次极限拉深系数,然后依次推算出各次拉深直径。 22.有凸缘圆筒件的总拉深系数m大于极限拉深系数时,或零件的相对高度h/d 小于极限相对高度时,则凸缘圆筒件可以一次拉深成形。 23.多次拉深宽凸缘件必须遵循一个原则,即第一次拉深成有凸缘的工序件时, 其凸缘的外径应等于工件的凸缘直径,在以后的拉深工序中仅仅使已拉深成

(工艺技术)第章拉深工艺与拉深模设计及培训教材

拉深(又称拉延)是利用拉深模在压力机的压力作用下,将平板坯料或空心工序件制成开口空心零件的加工方法。它是冲压基本工序之一,广泛应用于汽车、电子、日用品、仪表、航空和航天等各种工业部门的产品生产中,不仅可以加工旋转体零件,还可加工盒形零件及其它形状复杂的薄壁零件,如图4.1.1所示。 a) 轴对称旋转体拉深件b)盒形件c) 不对称拉深件 图4.1.1 拉深件类型 拉深可分为不变薄拉深和变薄拉深。前者拉深成形后的零件,其各部分的壁厚与拉深前的坯料相比基本不变;后者拉深成形后的零件,其壁厚与拉深前的坯料相比有明显的变薄,这种变薄是产品要求的,零件呈现是底厚、壁薄的特点。在实际生产中,应用较多的是不变薄拉深。本章重点介绍不变薄拉深工艺与模具设计。 拉深所使用的模具叫拉深模。拉深模结构相对较简单,与冲裁模比较,工作部分有较大的圆角,表面质量要求高,凸、凹模间隙略大于板料厚度。图4.1.2为有压边圈的首次拉深模的结构图,平板坯料放入定位板6内,当上模下行时,首先由压边圈5和凹模7将平板坯料

压住,随后凸模10将坯料逐渐拉入凹模孔内形成直壁圆筒。成形后,当上模回升时,弹簧4恢复,利用压边圈5将拉深件从凸模10上卸下,为了便于成形和卸料,在凸模10上开设有通气孔。压边圈在这副模具中,既起压边作用,又起卸载作用。 图4.1.2 拉深模结构图 1-模柄2-上模座3-凸模固定板4-弹簧5-压边圈 6-定位板7-凹模8-下模座9-卸料螺钉10-凸模

圆筒形件是最典型的拉深件。平板圆形坯料拉深成为圆筒形件的变形过程如图 图4.2.1 拉深变形过程图4.2.2 拉深的网格试验

5.1拉深模设计实例——保护筒拉深模的设计 5.1.1设计任务 图5-3- 1所示是一金属保护筒,材料为08钢,材料厚度2mm,大批量生产。要求设计该保护筒的冲压模具。 图5-3- 1 保护筒零件图 5.1.2零件工艺性分析 1.材料分析 08钢为优质碳素结构钢,属于深拉深级别钢,具有良好的拉深成形性能。 2. 结构分析 零件为一无凸缘筒形件,结构简单,底部圆角半径为R3,满足筒形拉深件底部圆角半径大于一倍料厚的要求,因此,零件具有良好的结构工艺性。 3. 精度分析 零件上尺寸均为未注公差尺寸,普通拉深即可达到零件的精度要求。 5.1.3工艺方案的确定 零件的生产包括落料、拉深(需计算确定拉深次数)、切边等工序,为了提高生产效率,可以考虑工序的复合,本例中采用落料与第一次拉深复合,经多次拉深成形后,由机械加工方法切边保证零件高度的生产工艺。

5.1.4 零件工艺计算 1.拉深工艺计算 零件的材料厚度为2mm ,所以所有计算以中径为准。 (1)确定零件修边余量 零件的相对高度 63.230 180=-=d h ,经查得修边余量mm h 6=?,所以,修正后拉深件的总高应为79+6=85mm 。 (2)确定坯料尺寸D 由无凸缘筒形拉深件坯料尺寸计算公式得 mm 105mm 456.043072.1853043056.072.14222 2≈?-??-??+=---=r dr dh d D (3)判断是否采用压边圈 零件的相对厚度 9.1100105 2 100=?=?D t , 经查压边圈为可用可不用的范围,为了保证零件质量,减少拉深次数,决定采用压边圈。 (4)确定拉深次数 查得零件的各次极限拉深系数分别为[ m 1]=0.5,[ m 2]=0.75,[ m 3]=0.78,[ m 4]=0.8。所以,每次拉深后筒形件的直径分别为 mm 5.52mm 1055.0][11=?==D m d mm 38.39mm 5.5275.0][122=?==d m d mm 72.30mm 38.3978.0][233=?==d m d mm 30mm 58.24mm 72.308.0][344<=?==d m d 由上计算可知共需4次拉深。 (5)确定各工序件直径 调整各次拉深系数分别为 53.01=m ,78.02=m ,82.03=m ,则调整后每次拉深所得筒形件的直径为 mm 65.55mm 10553.011=?==D m d mm 41.43mm 65.5578.0122=?==d m d mm 60.35mm 41.4382.0233=?==d m d

拉深工序计算与模具结构设计(doc 33页)

摘要 拉深是利用模具使平板毛坯变成为开口的空心零件的冲压方法,用拉深工艺可以制成筒形、阶梯形、锥形、抛物面形、盒形和其他不规则形状的薄壁零件,其中又以筒形件简单和多见,而有凸缘筒形件又分为宽凸缘和窄凸缘件。 在拉深工艺设计时,必须知道冲压件能否一次拉出,这就引出了拉深系数的概念。拉伸系数决定于每次拉深时允许的极限变形程度。在多次拉深中,对于宽凸缘拉深件,则应在第一次拉深时,就拉成;零件所要求的凸缘直径,而在以后各次拉深中,凸缘直径保持不变。为了保证以后拉深时凸缘不变形,宽凸缘拉深件首次拉入凹模的材料应比零件最后拉深部分实际所需材料多3%~5%,这些多余材料在以后各次拉深中,逐渐将减少部分材料挤回到凸缘部分,使凸缘增厚,从而避免拉裂。 关键词:拉深;成型工艺;拉裂 在毕业设计网注册后联系客服均可获赠您要求的毕业设计资料 客服QQ:8191040 说明:本软件/论文系有偿阅读、使用,完整CAD图纸或源代码请联系客服购买 ****************************************************************** 全国最全毕业设计,详细目录请加QQ8191040索取 模具毕业设计(注塑模,冲压模),计算机毕业设计 (ASP, https://www.doczj.com/doc/216111329.html,, C#, Delphi, JAVA, JSP, PB, VC,VB,VFP等) 机械毕业设计,电子信息类毕业设计,土木路桥毕业设计等等 7万余篇本科硕士论文,工商管理毕业论文汉语言文学毕业论文国际贸易学毕业论文经济管理毕业论文会计学论文教育类毕业论文等

作业一 1、试说明材料成形工艺的作用。 答:在现代,人们利用各种材料成型工艺,制造各种工业生产用到的原材料、各种机器机械的零件毛坯,甚至直接成型各种产品的零件。因此,在汽车、拖拉机与农用机械、工程机械、动力机械、起重机械、石油化工机械、桥梁、冶金、机床、航空航天、兵器、仪器仪表、轻工和家用电器等制造业中,得到了广泛的应用。 2、分析材料成形工艺特点,并分析不同材料成形工艺中的共性技术有哪些? 答:材料成型工艺作为生产制造工艺,和机械切削工艺、热处理工艺及表面工艺一起,可以完成各类机械、机器的制造。与切削加工工艺相比,材料成形工艺的特点可归纳如下: (1)材料一般在热态成形。铸造是金属的液态成形,钢的锻造是毛坯加热到800°C 以上的成形,注塑是塑料加热到熔融状态(一般200°C~300°C)来成形。 (2)材料利用率高。铸、锻、焊、注塑均属于等材制造,不像切削加工(属于减材制造)有大量切削,材料利用率高,如果采用精密成形工艺生产,材料利用率可达80%~90%以上。(3)产品性能好。材料一般在压力下成形(如压铸、锻造、冲压、注塑),有利于提高材料成形性能和材料的“结实”程度,其综合效果是有利于提高零件的在质量,主要是力学性能如强度、疲劳寿命等。 (4)产品尺寸规格一致。因为采用模具成形,产品一模一样,产品一致性好,尺寸较准确。可以互换。这点特别适合于大批量生产的汽车和家电、消费电子产品,能获得价廉物美的效果。 (5)劳动生产率高。对于成形工艺,普遍可采用机械化、自动化流水作业来实现大批量生产。如汽车螺母采用镦锻成形,比切削加工提高生产率2-3倍。 (6)一般材料成型加工件的尺寸精度比切削加工低,而表面粗糙度值比切削加工高。材料成型一般使用模具间接成形,模具有一个制造精度的问题,材料成型大多在热态下成形,有热变形的问题。另外,即使在室温下成形(如冲压),由于模具的磨损和弹性变形等因素,必将影响加工件的尺寸精度和表面粗糙度。 3、论述材料成形工艺的发展趋势。 答:材料成形工艺虽然历史悠久,但长期处于手工和作坊的落后状态,随着科学技术的发展和人类的进步,特别是计算机和模拟技术的发展,材料成形技术焕发了新的青春,各种新材料、新工艺、新成形设备不断出现,传统的材料成形工艺也向精密化、自动化、智能化、绿色化、定制化、节能省材化、可持续化方向发展。 作业二 1.浇注系统的基本类型有哪些?各有何特点?

拉深工艺及拉深模设计 本章内容简介: 本章在分析拉深变形过程及拉深件质量影响因素的基础上,介绍拉深工艺计算、工艺方案制定和拉深模设计。涉及拉深变形过程分析、拉深件质量分析、圆筒形件的工艺计算、其它形状零件的拉深变形特点、拉深工艺性分析与工艺方案确定、拉深模典型结构、拉深模工作零件设计、拉深辅助工序等。 学习目的与要求: 1.了解拉深变形规律、掌握拉深变形程度的表示; 2.掌握影响拉深件质量的因素; 3.掌握拉深工艺性分析。 重点: 1. 拉深变形特点及拉深变形程度的表示; 2.影响拉深件质量的因素; 3.拉深工艺性分析。 难点: 1.拉深变形规律及拉深变形特点; 2.拉深件质量分析; 3.拉深件工艺分析。 拉深:利用拉深模将一定形状的平面坯料或空心件制成开口空心件的冲压工序。拉深工艺可以在普通的单动压力机上进行,也可在专用的双动、三动拉深压力机或液压机上进行。 拉深件的种类很多,按变形力学特点可以分为四种基本类型,如图5-1所示。 图5-1 拉深件示意图 5.1 拉深变形过程分析 5.1.1 拉深变形过程及特点 图5-2所示为圆筒形件的拉深过程。直径为D、厚度为t的圆形毛坯经过拉深模拉深,得到具有外径为d、高度为h的开口圆筒形工件。 图5-2 圆筒形件的拉深

1.在拉深过程中,坯料的中心部分成为筒形件的底部,基本不变形,是不变形区,坯料的凸缘部分(即D-d的环形部分)是主要变形区。拉深过程实质上就是将坯料的凸缘部分材料逐渐转移到筒壁的过程。 2.在转移过程中,凸缘部分材料由于拉深力的作用,径向产生拉应力,切向产生压应 力。在和的共同作用下,凸缘部分金属材料产生塑性变形,其“多余的三角形”材料沿径向伸长,切向压缩,且不断被拉入凹模中变为筒壁,成为圆筒形开口空心件。3.圆筒形件拉深的变形程度,通常以筒形件直径d与坯料直径D的比值来表示,即 m=d/D(5-1) 其中m称为拉深系数,m越小,拉深变形程度越大;相反,m越大,拉深变形程度就越小。 5.1.2 拉深过程中坯料内的应力与应变状态 拉深过程是一个复杂的塑性变形过程,其变形区比较大,金属流动大,拉深过程中容易发生凸缘变形区的起皱和传力区的拉裂而使工件报废。因此,有必要分析拉深时的应力、应变状态,从而找出产生起皱、拉裂的根本原因,在设计模具和制订冲压工艺时引起注意,以提高拉深件的质量。 根据应力应变的状态不同,可将拉深坯料划分为凸缘平面区、凸缘圆角区、筒壁区、筒底圆角区、筒底区等五个区域。 1.凸缘平面部分(A区) 这是拉深的主要变形区,材料在径向拉应力和切向压应力的共同作用下产生切向压缩与径向伸长变形而被逐渐拉人凹模。在厚度方向,由于压料圈的作用,产生了压应力,但通常和的绝对值比大得多。厚度方向的变形决定于径向拉应力和切向压应力 之间的比例关系,一般板料厚度有所增厚,越接近外缘,增厚越多。如果不压料(=0),或压料力较小(小),这时板料增厚比较大。当拉深变形程度较大,板料又比较薄时, 则在坯料的凸缘部分,特别是外缘部分,在切向压应力作用下可能失稳而拱起,形成所谓起皱。 图5-3 拉深过程的应力与应变状态 2.凸缘圆角部分(B区) 这是位于凹模圆角部分的材料,径向受拉应力而伸长,切向受压应力而压缩,厚度方向受到凹模圆角的压力和弯曲作用产生压应力。由于这里切向压应力值不大,而 径向拉应力最大,且凹模圆角越小,由弯曲引起的拉应力越大,板料厚度有所减薄,所以有可能出现破裂。 3.筒壁部分(C区)

一.填空 1,拉深是利用拉伸膜将平板毛坯制成开口空心件进一步变形的冲压工艺。 2,拉深凸模和凹模与冲裁模不同之处在于,拉深凸凹模都有一定的圆角而不是锋利的刃口,其间隙一般稍大于板料的厚度。 3,拉深系数M是拉深后的工件直径和拉深前的毛坯直径的比值,m越小,则变性程度越大。4,拉深过程中,变形区是坯料的凸缘部分,坯料变形区在切向压应力径向拉应力的作用下,产生切向压缩合径向伸长的变形。 5,对于直壁类轴对称的拉深件其主要变形特点有小(1)变形区为凸缘部分,(2)坯料变形区在切向压应力和径向拉应力的作用下,产生切向压缩与径向伸长,即一向受压,一向受拉的变形.(3)极限变形程度上主要受传力区承载能力的限制。 6,拉深时,凸缘产生变形区的起皱和筒壁传力区的拉裂是拉深工艺能否顺利进行的主要障碍。7,拉深中,产生起皱的现实是因为该区域内受较大的压应力的作用,导致材料失稳而引起。8,拉深件的坯料确定依据是面积相等的原则。 9,拉深件的壁厚不均匀下部壁厚略有减薄上部都有所增厚。 10,在拉深过程中,坯料各区的应力与应变是不均匀的,即使在凸缘变形区也是这样,愈靠近外缘,变形程度愈大板料增厚也愈大。 11,板料的相对厚度t/D越小,则抵抗失稳能力越弱越容易起皱 12,因材料性能和模具几何形状等因素的影响,会造成拉深件口部不齐,尤其是经过多次拉深的拉深件,起口部质量更差。因此在多数情况下要用加大工序件高度或凸缘直径的方法,拉深后在经过切边工序以保证零件质量。 13,拉深工艺顺利进行的必要条件是筒壁传力区最大拉应力小于危险断面的抗拉强度。 14,正方形,盒形件的坯料形状是矩形、盒件的坯料形状为长圆形或椭圆形。 15,用理论计算方法确定坯料尺寸不是绝对准确,因此对于形状复杂的拉深件,通常是先做好拉深模以理论分析方法,初步确定的坯料进行试模,经过反复试模,直到符合要求的冲件时在将符合要求的坯料形状和尺寸作为落料模的依据。 16,影响极限拉深系数的因素有:材料的力学性能、板料的相对厚度、拉深条件等。 二判断 1,(F)拉深过程中,坯料各区的应力与应变是很均匀的。 2,(F)拉深过程中,凸缘平面部分在材料径向压应力和切向拉应力的共同作用下,产生切向压缩与径向伸长变形而逐渐被拉入凹模。 3,(T)拉深系数恒小于1,m愈小则拉深变形程度愈大。 4,(T)坯料了时,其凸缘部分因受切向压应力而易产生失稳而起皱。 5,(F)拉深时,坯料产生起皱和受最大拉应力是同一时刻发生的 6,(F)拉深系数愈小,坯料产生起皱的可能性也愈小 7,(F)拉深时,坯料压料是唯一的确定值,所以调整时要注意调到准确值 8,(T)压料力的选择应保证变形区不起皱的前提下,尽量选择晓得压料力 9,(F)弹性压料装置中,橡胶压料装置的压料最好,

广州学院 2014/2015学年第一学期《快速成型》课程大作业报告 夜光杯零件的设计及快速成型工艺过程设计 院(系)机械工程学院 专业机械工程及其自动化 班级 学生姓名 指导老师 成绩:(教师填写)______________ 2014年12月2日

课程大作业任务书 兹发给12级机械6 班学生许奕楷课程大作业任务书,内容如下: 1.设计题目:《夜光杯零件的设计及快速成型工艺过程设计》 2.应完成的项目: (1)阐述集成逆向工程系统组成,逆向工程与快速成型的关系; (2)阐述各种快速成型的优点及缺点及将来发展趋势; (3)详细阐述FDM快速成型原理,针对FDM快速成型方式完成快速成型的前处理部分:建模、网格划分; (4)完成部分参数的设置,并说明参数选择理由。 3.参考资料以及说明: (1)孙维峰,快速成型RP的原理方法及应用[M]. 机电技术. 2008 (2)李红莉,王丹. 逆向工程与快速成型技术的综合应用[M]. 应用研究2008 (3)赵萍,蒋华,周芝庭. 熔融沉积快速成型工艺的原理及过程[J]. 机械制造与研究2003 (4)宋天虎. 我国快速成形--制造技术的发展与展望[J].机械工程学会会讯,2001 (5)王秀峰,罗宏杰. 快速原型制造技术[M].北京:中国轻工业出版社,2001 4.本任务书于2014年11 月12 日发出,应于2014 年12 月5 日前完成,然后进行考评。

指导教师签发年月日考核评语: 考核总评成绩: 指导教师签字: 年月

目录 摘要................................................................................................................................ 一、逆向工程与快速成型............................................................................................ 1.1 集成逆向工程系统及其组成........................................................................ 1.2 逆向工程与快速成型的关系........................................................................ 1.2.1 概念.................................................................................................. 1.2.2 关系.................................................................................................. 二、各种快速成型的优缺点及发展趋势.................................................................... 2.1 光固化成型(SLA)技术............................................................................ 2.2.1 SLA技术的优点............................................................................. 2.2.2 SLA技术的缺点............................................................................. 2.2.3 SLA技术的发展趋势..................................................................... 2.2 选择性激光烧结成型(SLS)技术............................................................. 2.2.1 SLS技术的优点.............................................................................. 2.2.2 SLS技术的缺点.............................................................................. 2.2.3 SLS技术的发展趋势...................................................................... 2.3 熔丝堆积成型(FDM)技术....................................................................... 2.3.1 FDM技术的优点.......................................................................... 2.3.2 FDM技术的缺点.......................................................................... 2.3.3 FDM技术的发展趋势.................................................................... 2.4 分层实体成型(LOM)技术....................................................................... 2.4.1 LOM技术的优点.............................................................................. 2.4.2 LOM技术的不足.............................................................................. 2.4.3 LOM技术的发展趋势...................................................................... 2.5 三维打印成型(3DP)技术 ........................................................................ 2.5.1 3DP技术的优点 ............................................................................... 2.5.2 3DP技术的缺点 ............................................................................... 2.5.3 3DP技术的发展趋势 ....................................................................... 三、零件设计及快速成型工艺过程设计 3.1 FDM技术的概念及原理.............................................................................. 3.2 FDM工艺过程..............................................................................................

第四章拉深工艺及拉深模具设计复习题答案 填空题 拉深是是利用拉深模将平板毛坯压制成开口空心件或将开口空心件进一步变形的冲压工艺。拉深凸模和凹模与冲裁模不同之处在于,拉深凸、凹模都有一定的圆角而不是锋利的刃口,其间隙一般稍大于板料的厚度。 拉深系数m是拉深后的工件直径和拉深前的毛坯直径的比值,m越小,则变形程度越大。拉深过程中,变形区是坯料的凸缘部分。坯料变形区在切向压应力和径向拉应力的作用下,产生切向压缩和径向伸长的变形。 对于直壁类轴对称的拉深件,其主要变形特点有:(1)变形区为凸缘部分;(2)坯料变形区在切向压应力和径向拉应力的作用下,产生切向压缩与径向的伸长,即一向受压、一向收拉的变形;(3)极限变形程度主要受传力区承载能力的限制。 拉深时,凸缘变形区的起皱和筒壁传力区的拉裂是拉深工艺能否顺利进行的主要障碍。 拉深中,产生起皱的现象是因为该区域内受较大的压应力的作用,导致材料失稳_而引起。拉深件的毛坯尺寸确定依据是面积相等的原则。 拉深件的壁厚不均匀。下部壁厚略有减薄,上部却有所增厚。 在拉深过程中,坯料各区的应力与应变是不均匀的。即使在凸缘变形区也是这样,愈靠近外缘,变形程度愈大,板料增厚也愈大。 板料的相对厚度t/D越小,则抵抗失稳能力越愈弱,越容易起皱。 因材料性能和模具几何形状等因素的影响,会造成拉深件口部不齐,尤其是经过多次拉深的拉深件,起口部质量更差。因此在多数情况下采用加大加大工序件高度或凸缘直径的方法,拉深后再经过切边工序以保证零件质量。 拉深工艺顺利进行的必要条件是筒壁传力区最大拉应力小于危险断面的抗拉强度。 正方形盒形件的坯料形状是圆形;矩形盒形件的坯料形状为长圆形或椭圆形。 用理论计算方法确定坯料尺寸不是绝对准确,因此对于形状复杂的拉深件,通常是先做好拉深模,以理论分析方法初步确定的坯料进行试模,经反复试模,直到得到符合要求的冲件时,在将符合要求的坯料形状和尺寸作为制造落料模的依据。 影响极限拉深系数的因素有:材料的力学性能、板料的相对厚度、拉深条件等。 一般地说,材料组织均匀、屈强比小、塑性好、板平面方向性小、板厚方向系数大、硬化指数大的板料,极限拉深系数较小。 拉深凸模圆角半径太小,会增大拉应力,降低危险断面的抗拉强度,因而会引起拉深件拉裂,降低极限变形。 拉深凹模圆角半径大,允许的极限拉深系数可减小,但过大的圆角半径会使板料悬空面积增大,容易产生失稳起皱。 拉深凸模、凹模的间隙应适当,太小会不利于坯料在拉深时的塑性流动,增大拉深力,而间隙太大,则会影响拉深件的精度,回弹也大。 确定拉深次数的方法通常是:根据工件的相对高度查表而得,或者采用推算法,根据表格查出各次极限拉深系数,然后依次推算出各次拉深直径。 有凸缘圆筒件的总拉深系数m大于极限拉深系数时,或零件的相对高度h/d小于极限相对高度时,则凸缘圆筒件可以一次拉深成形。 多次拉深宽凸缘件必须遵循一个原则,即第一次拉深成有凸缘的工序件时,其凸缘的外径应等于工件的凸缘直径,在以后的拉深工序中仅仅使已拉深成的工序件的筒壁部分参与变形,逐步减少其直径和圆角半径并增加高度,而第一次拉深时已经成形的凸缘外径不变。为了防

第四章拉深工艺及拉深模具设计复习题 一、填空题 1.拉深是_______的冲压工艺。 2.拉深凸模和凹模与冲裁模不同之处在于, 拉深凸、凹模都有一定 的_______而不是_______的刃口, 其间隙一般_______板料的厚度。 3.拉深系数m是_______和_______的比值, m越小, 则变形程度越 _______。 4.拉深过程中, 变形区是坯料的_______。坯料变形区在切向压应力 和径向拉应力的作用下, 产生_______和_______的变形。 5.对于直壁类轴对称的拉深件, 其主要变形特点有: ( 1) _____________________; ( 2) 坯料变形区在切向_______和径向_______的作用下, 产生切向_______与径向的_______, 即一向受压、一向收拉的变形; ( 3) 极限变形程度主要受_______承载能力的限制。 6.拉深时, 凸缘变形区的_______和筒壁传力区的_______是拉深工 艺能否顺利进行的主要障碍。 7.拉深中, 产生起皱的现象是因为该区域内受_______的作用, 导致 材料_______而引起。 8.拉深件的毛坯尺寸确定依据是_______。 9.拉深件的壁厚_______。下部壁厚略有_______, 上部却有所 _______。

10.在拉深过程中, 坯料各区的应力与应变是_______的。即使在凸缘 变形区也是这样, 愈靠近外缘, 变形程度_______, 板料增厚 _______。 11.板料的相对厚度t/D越小, 则抵抗失稳能力越_______, 越_______ 起皱。 12.因材料性能和模具几何形状等因素的影响, 会造成拉深件口部不 齐, 特别是经过多次拉深的拉深件, 起口部质量更差。因此在多数情况下采用加大______________的方法, 拉深后再经过_______工序以保证零件质量。 13.拉深工艺顺利进行的必要条件是______________。 14.正方形盒形件的坯料形状是_______; 矩形盒形件的坯料形状为 _______或_______。 15.用理论计算方法确定坯料尺寸不是绝对准确, 因此对于形状复杂 的拉深件, 一般是先_______, 以理论分析方法初步确定的坯料进行试模, 经重复试模, 直到得到符合要求的冲件时, 在 _____________________。 16.影响极限拉深系数的因素有: 材料的_______、板料的_______、 拉深_______等。 17.一般地说, 材料组织均匀、_______小、_______好、板平面方 向性小、板厚方向系数大、_______大的板料, 极限拉深系数较小。 18.拉深凸模圆角半径太小, 会增大_______, 降低危险断面的抗拉强 度, 因而会引起拉深件_______, 降低_______。 19.拉深凹模圆角半径大, 允许的极限拉深系数可_______, 但 _______的圆角半径会使板料悬空面积增大, 容易产生_______。

【技术】浅谈整体成型工艺 背景 复合材料由于具有高比强度、高比刚度、性能可设计、抗疲劳性和耐腐蚀性好等优点,因此越来越广泛地应用于各类航空飞行器,大大地促进了飞行器的轻量化、高性能化、结构功能一体化。复合材料的应用部位已由非承力部件及次承力部件发展到主承力部件,并向大型化、整体化方向发展,先进复合材料的用量已成为航空器先进性的重要标志。复合材料整体成型是指采用复合材料的共固化(Co-curing)、共胶接(Co-bonding)、二次胶接(Secondary bonding)或液体成型等技术和手段,大量减少零件和紧固件数目,从而实现复合材料结构从设计到制造一体化成型的相关技术。在复合材料结构的设计和制造过程中,将几十甚至上百个零件减少到一个或几个零件,减少分段、减少对接、节省装配时间,可大幅度地减轻结构质量,并降低结构成本,而且充分利用了固化前复合材料灵活性的特点。国内外航空领域广泛地采用整体成型复合材料主构件,如诺·格公司的B2轰炸机、波音(Boeing)公司的787飞机和洛·马公司的F35战斗机均在机身和机翼部件中大量运用整体成型复合材料,整体成型结构已经成为挖掘复合材料结构效率,实现复合材料功能结构一体化以及降低复合材料制造成本的大方向。一某轻型公务

机整体化复合材料中机身01 成型材料02 成型方法上半模、下半模分别铺贴完成后合模,并进行接缝补强,最后固化成型。综合考虑工装的重量及与复合材料热膨胀系数的匹配性,选择复合材料工装,为了减轻增压舱上半模重量,上半模型面只采用复合材料型板进行加强,与金属结构支架的连接是可卸的,以利于翻转组合及吊装,图2 为工装示意图。目前,夹层结构的成型方法可以根据面板与蜂窝夹层结构的成型步骤分为共胶接法、二次胶接法和共固化法,对特殊要求的结构还可以采取分步固化。通过对机身结构铺层设计分析,对上、下半模合模位置进行了铺层补强设计,这就排除了采用上、下半模分别成型,然后二次胶接方法的可能。另外,由于整体性要求,若采用分步固化技术,机身外蒙皮固化粘结后形成内部机身舱腔体,局部位置内蒙皮的铺叠操作难度太大,几乎无法实现,所以针对中机身整体结构,采用共固化技术。同时根据结构特点、材料特性及质量要求等对主要工艺展开研究如下:(1)预浸料铺层及剪口优化技术;(2)蜂窝芯加工及定位技术;(3)蜂窝夹层结构的共固化工艺参数确定。二工艺路线及主要工艺措施01 工艺流程中机身整体成型工艺采用共固化技术,即分别在上、下半模铺叠外蒙皮;然后铺放胶膜,定位蜂窝芯及预埋件;最后铺叠内蒙皮,合模,固化。主要工艺流程如图3 所示。02 主要工艺措施(1)铺层展开及优化。