第29卷,第5期2012年10月15日

国土资源科技管理

Scientific and Technological Manag

ement of Land and Resources

Vol.29,No.5

Oct.15,2012

doi:10.3969/j

.issn.1009-4210.2012.05.001收稿日期:2012-05-02;改回日期:2012-07-05

基金项目:国家自然科学基金(41201181);中国科学院寒区旱区环境与工程研究所青年基金(51Y251B91)作者简介:朱前涛(1984—)

,男,助理研究员,从事土地资源管理研究。农村土地流转的公平与效率性分析

———以“成都模式”为例朱前涛1,金 莉2,陈世杰1

(1.中国科学院寒区旱区环境与工程研究所,甘肃兰州 730000;

2.兰州大学管理学院,甘肃兰州 730000

)摘 要:从公平和效率的视角对农村土地流转“成都模式”进行研究,在理论上分析该制度的公平与效率性,探索可以借鉴的经验;在实践上对促进农地资源的合理流动、增加农民收入、转移剩余劳动力等有重要的作用。以“成都模式”为出发点,对其影响因素、政策定位进行了判断,针对土地市场、土地产权、社会保障、

政府行为和行政执法与监督等5个方面开展价值取向分析,总结出“成都模式”在农村产权制度、

融资模式、耕地保护-社会保障-土地流转、农村社会保障制度-城乡一体化建设、城乡公共服务均等化方面的经验,并对其特殊性进行了判断。关键词:土地资源;土地流转;“成都模式”;公平与效率

中图分类号:F301.2(271) 文献标识码:

A 文章编号:1009-4210(2012)05-001-07 成都地区同时存在着高度发达的大都市、中小城市和贫困落后的农村,

是我国经济、社会和地理特征的缩影。从公平性与效率性的视角对成都农地流转制度进行研究对于国内其他地方而言有一定的借鉴性。对于农地流转中的效率和合理度问题的评

价,

不同的学者有着不同的观点。陈奉瑶[1]

、王万茂等[2]

提出可以将农业部门和非农业部门的土地边际

替代率相等作为农地流转优化与否的标准;尚启军认为应该将耕地面积减少与劳动力转移的协调度作

为衡量的标准;郭贯成[3]

利用13个地级市的耕地面积和经济增长数据进行了分析;钟太洋等[4]利用边

际分析的原理及方法对江苏省城市化进程中的耕地

转用效率做出评价;

诸培新等[5]

认为只有符合耕地非农化的边际效益等于边际成本、耕地资源保有时边际成本等于边际收益这两个条件,才能够确定社会最优耕地非农化量。可看出,对于农村土地流转的效率与公平的讨论,大多集中在农地征用和耕地保护视角上,

对于其评价,则多处于标准及模型的建立上,究其原因,是源于学术界对公平与效率本身的界定和认识不清晰。由于“成都模式”实施的时间不长,对于农村土地流转“成都模式”的价值取向判断来讲,若要做相关的土地市场数据分析,时间跨度较

短,不能够有效地反映制度的价值取向,代表性不强,所以笔者着眼于农村土地流转内容的定性分析。

1 “成都模式”政策定位的公平效率性

“成都模式”是一项现阶段区域性的土地流转制度,它不是一个独立的个体,而是围绕着成都统筹城乡综合配套改革实验区的指导思想、总体要求和目标任务来制定和理解的。

2007年成都市人民政府《关于推进统筹城乡综合配套改革试验区建设的意见》指出:“突出统筹城乡发展,以体制机制创新为关键,以谋求城乡人民最大福祉为目的,大力推进新型工业化、农业现代化、新型城市化、公共服务均衡化和市场化、国际化,努力构建科学发展、社会和谐的新体制,开创科学发展、社会和谐的新局面,加快全面建设小康社会和成都实现现代化的步伐。”的指导思想,以及“试验区建设要坚定不移地按照城乡统筹、“四位一体”科学发展的总体战略部署,以“三个集中”为核心、以市场化为动力、以规范化服务型政府建设和基层民主政治建设为保障,全面提升城乡一体化水平”的总体要求,要求中明显指出“四位一体”、“三个集中”的系统科学性,“三个集中”中包括土地向规模经营集中,这就说明了土地流转是城乡经济统筹发展的核心之一;而在目标任务中也指出了要使土地规模经营率达到75%,万元地区生产总值能耗减少20%,生态环境状况指数达75以上,资源节约型、环境友好型社会初步形成。

该指导思想具有明显的系统性的发展思路,指出了成都城乡统筹发展要关注城市与农村发展、经济建设和环境保护之间的关系。成都市政府期望通过城乡统筹这一公平性措施,从体制机制入手,达到城乡人民福利最大化、社会和谐和资源环境保护的效率性目标,实现城乡公共服务均等化,实现公平与效率的双赢。在这个政策思想中,制度公平性是基础,而制度的效率性则是需要达到的目标。

总体要求与目标则体现:“成都模式”将资源和

环境的可持续发展作为主要的发展目标,不仅关注到本代人的福利,也为下代人的发展留足空间,不仅关注代内公平,还关注了代际公平。总体来说,农村土地流转“成都模式”就是建立在以制度公平为基础和导向,以制度的效率性为最终目标与要求,获得制度公平与制度效率双赢的价值取向之上的。

2 “成都模式”公平与效率性趋向分析

2.1 农村土地流转制度分析

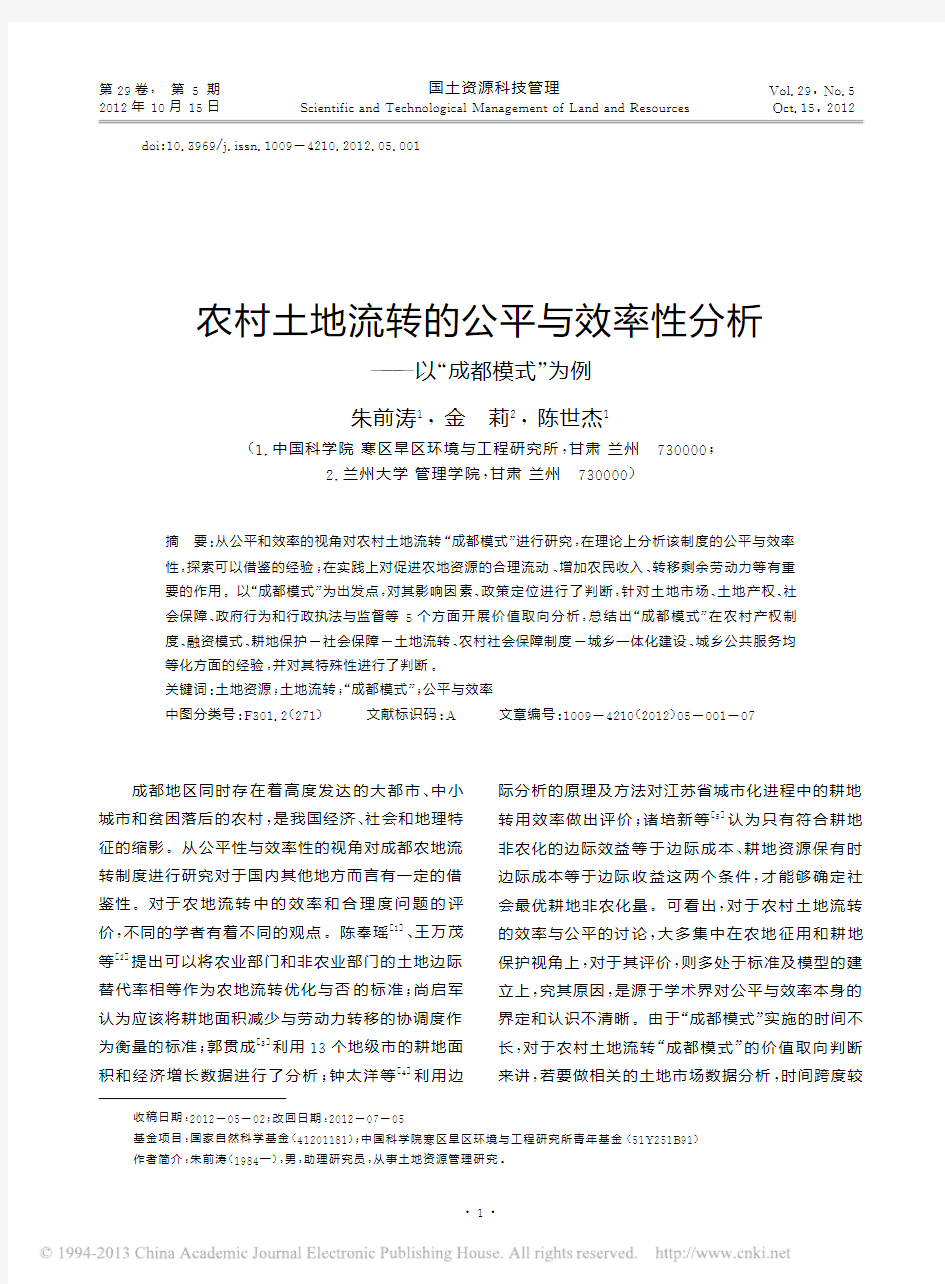

我国以往的土地流转政策要求和实践中,农村集体土地流转一般通过土地征用的方式将所有权转向国家所有,然后土地的使用权再由国有土地的实际控制者———政府,通过出让和划拨的方式进行转移,这个过程称为土地的一级市场,土地使用权的所有者在获得所有权后,在一定情况下,可以将土地放至土地二级市场上进行市场化配置(图1)

。

图1 我国农村土地流转流程

但在这个流转过程中出现了一些问题,诸培新等[6]认为由于土地产权不明、政府的不适当干预、工业化、现代化、农业效益过低以及土地管理的制度缺陷等问题的存在,使得在整个土地市场体系中出现了土地市场管制、垄断、价格扭曲、土地征用补偿不公、资源配置低效和农地非农化过度性损失及代价性损失等问题。他们认为,当前的市场体系有一些特点,如表1所示。

国土资源科技管理 第29卷

表1 当前市场体系的特征

市场类型交易者交易形式价格形成机制市场竞争度

土地所有权征用市场 地方政府

农村集体

征地

政府价格

管制

市场管制

土地使用权一级市场 地方政府

市场个体

划拨、协议、

招、拍、挂

政府定价

市场定价

卖方垄断

土地使用权二级市场 市场个体

转让、出租、

入股、抵押等

市场定价市场竞价

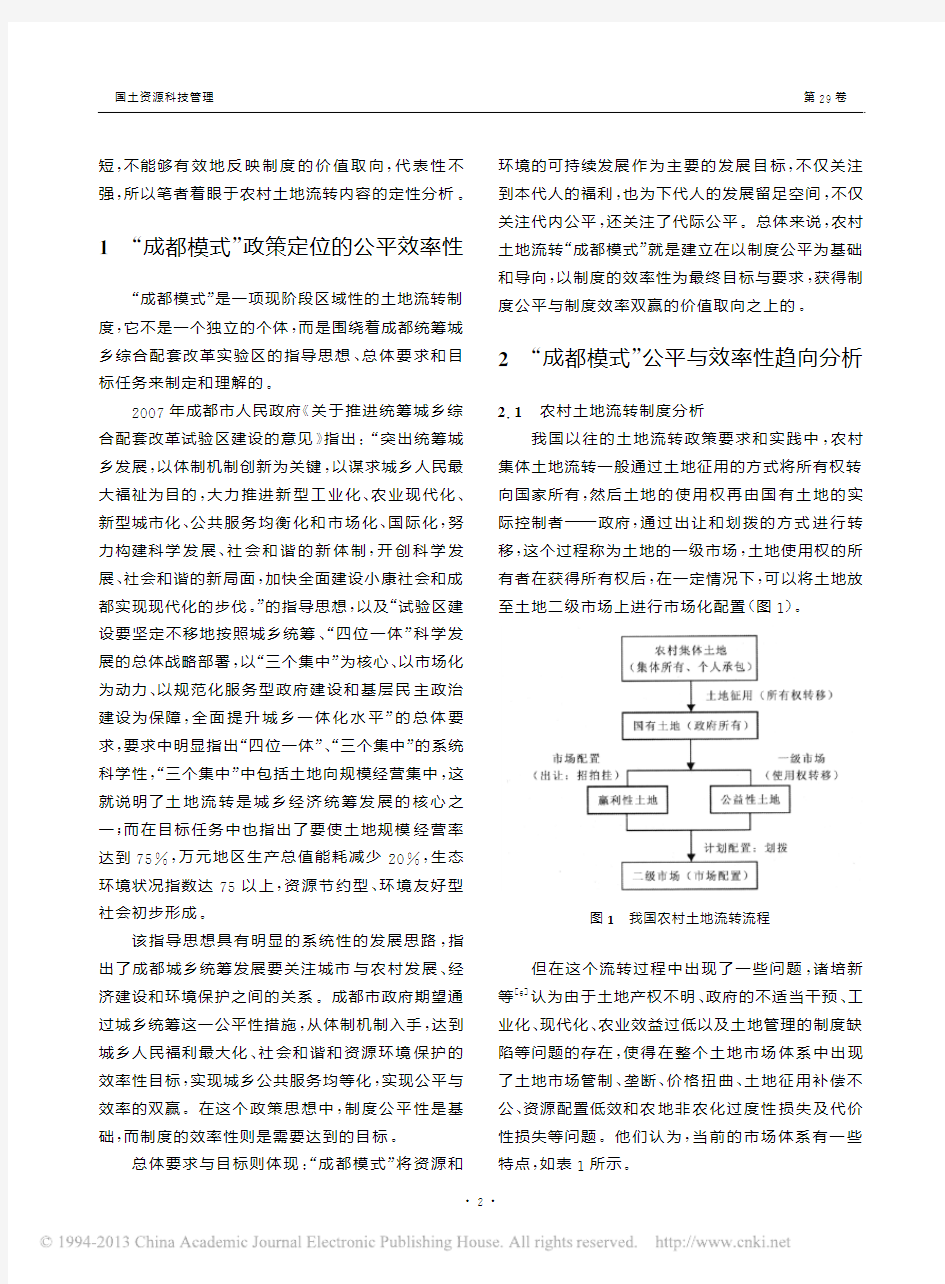

农村土地流转的“成都模式”(图2)试验中,首先,地方政府适当放松了对集体所有建设用地的管

制,允许集体土地参与除房地产开发以外的土地流转,并允许集体建设用地参与到土地市场的市场竞价当中;其次,地方政府在建设土地市场方面做出了努力,建立了土地市场中介组织———成都农村产权交易所,使得农村产权包括土地承包经营权、集体建设用地使用权能够在规范的市场机制和约束下进行交易,避免市场交易的盲目性;最后,成都市积极探索创新农业产业化龙头企业、新型农村集体经济组织和农村专业合作经济组织来推动土地规模经营的体制机制,探索完善农村土地承包经营权流转并实现规模经营的体制机制,使得农户参与到土地流转的过程中,提高农业的生产效益和土地的利用效率。同时,成都市政府还通过土地确权来明晰产权,并通过“双放弃、三保障”的途径来保障农村土地流转的顺利开展。

“双放弃”即农民自愿放弃土地承包经营权和宅基地使用权的,在城区集中安排居住,并享受与城镇职工同等的社保待遇。“三保障”则是指农民变成市民需要的三个保障条件,一是能够在城市的二、三产业就业;二是在城市拥有自己的住宅,家属能够在城市居住;三是能够享受城市居民享受的社会公共服务。“双放弃”和“三保障”互为条件,农民有了“三保障”,必须“双放弃”;要农民“双放弃”,就必须给农民以“三保障”。

图2 成都农村土地流转流程

2.2 土地流转制度的内容及其影响因素

在“成都模式”中,土地流转制度并不是独立地存在于社会经济体系当中,土地流转制度包括土地市场的运作、土地产权的明晰、社会保障的规范、政府行政效能的提高和行政执法与监督的保障,而土地立法实践和土地相关政策、经济社会环境以及环境质量在一定程度上影响着土地流转制度的运行(图3)。同样,这些因素的核心则是土地流转制度的价值取向,也就是土地流转制度中的公平性与效率性选择。笔者主要从图3中制度价值观外围的5个方面的内容进行分析,并力求从实践和价值观上来分析各因素的公平性与效率性

。

图3 成都农村土地流转制度内容与影响因素

第5期 朱前涛,等:农村土地流转的公平与效率性分析

2.2.1 土地产权

土地产权的明晰和改革是成都农村土地流转制度中的基础环节,土地产权的界定直接影响到土地流转制度的效率评价。成都市土地产权明晰就是对集体土地所有权、集体建设用地使用权和宅基地使用权实行确权登记,并分别向权利所有人颁发《土地承包经营权证》、《集体建设用地使用权证》(即宅基地使用权证)、《房屋所有权证》和《集体林地使用权证》,由此,土地承包经营权、集体建设用地使用权从原有的土地所有权属关系中区别开来并以权证的形式对其进行确认和保障,奠定了农村土地流转的基础,也为承包经营权和使用权的所有人依法进行土地流转从而获取相应收益提供了可能性,使得使用权人能够和其他用益物权的所有人一样,有机会参与到土地流转市场化配置当中来,体现了公平性的一面。同时,土地承包经营权、集体建设用地使用权的明确和颁证,为农户和农村集体组织扩展了选择的空间,既可以保持原有的使用方式不变,又可以在农户和农村集体组织认为经济合理的基础上进入到土地市场中进行交易,产权制度拓宽了相关权利人的选择空间,体现了成都土地流转效率性的一面。

截止2009年底,全市共向村组集体颁发集体土地所有证3.37万本,向农户颁发农村土地承包经营权证158.28万本、林权证54.21万本、集体土地使用权证149.94万本、房屋所有权证145.67万本。在确权颁证后实现产权流转共计6.63万宗,金额33.62亿元。2010年7月1日,成都市正式实施市政府发布的《关于完善土地交易制度促进农村土地综合整治的意见(试行)》,进一步完善土地交易制度,再次激发了土地作为基本生产要素的活力,实现了土地在城镇化和工业化进程中的增值,为农村居民享有基本公共服务如参与医疗、养老保险和购置经济适用房等奠定了新的物质基础。

2.2.2 土地市场

土地市场是土地实现流转的无形或有形的场所,土地市场建设是成都土地流转制度中的重要内容,关系到农村土地流转制度运行的最终效果。农村土地流转“成都模式”在土地市场的建立上有一些新的举措:包括在土地确权颁证后,农村集体建设用地使用权、农村承包经营权可以用于除房地产开发以外的土地用途;成立国内首家农村产权流转担保股份有限公司;成立国内首家农村产权交易所以获得社会资本等。

传统的农地流转中,农村集体建设用地只能经过土地征用途径进入到土地市场,否则只可用于农业生产建设。在成都农村土地流转制度中,农村集体建设用地使用权和承包经营权的所有人和国有土地使用权的所有人一样,在土地市场中有着相同的权利,相同的机遇参与到土地流转的市场化配置当中。也就表明,这一制度内容具有明显的法律公平与机会公平。虽然目前尚未有确切的数据来说明农村集体建设用地使用权和承包经营权进入到市场后,能够使其产权的所有人获得合理的土地收益,但一般来讲,土地市场价格总是高于协议价格,协议价格总是高于划拨价格,除非出现明显的市场失灵。农村集体建设用地使用权和承包经营权的所有者应该能够获得比原来的流转方式高的土地收益,这部分收益就是由于农地使用权的流转而为权利人带来的,应属于农村集体建设用地使用权和承包经营权的所有者。从这点来看,这项制度是有效率的。

到2008年底,成都市农村产权交易所已有5宗集体建设用地使用权流转,面积约11.8hm2。全市全年共出让土地6 035宗,面积约3 189.68hm2,同比减少29.3%;合同价款332.0亿元,同比减少43.8%。其中,全市招拍挂出让经营性用地205宗,面积约1 280.90hm2,同比减少22.1%,公顷平价款1 731万元,同比下降41.7%。2007年,全市全年共出让土地6 559宗,面积约4 199.17hm2,同比增长32%,招拍挂净收益210亿元。

2.2.3 社会保障

社会保障是成都土地流转制度中的保证因素,其实施水平影响到土地流转制度改革能否顺利的完成。完善且良好的社会保障机制,会使土地流转者没有后顾之忧,积极参与到土地的市场配置中去。传统意义上,土地在农村很大程度上仍然有着生产资料和社会保障的双重功能,目前农村医疗合作制

国土资源科技管理 第29卷

的覆盖面大幅提高,农村养老保险制度也在逐渐推行,不断的健全农村社会保障和失地农民的社保机制保证了土地流转制度的顺利完成。

2007年,成都市出台了《成都农民养老保险试行办法》,全面建立农村养老保险制度,参保农民共43 438人,已有13 440人开始享受养老保险待遇,领取养老金4 403.42万元。2008年成都社会保障体系进一步完善,年末参加城镇基本养老保险人数262.7万,其中参保职工188.9万;参加城镇基本医疗保险人数296.1万,其中参保职工203.9万;征地农民参加养老医疗保险人数55.3万,其中新征地农民参保24.0万。全市农民工参加综合社会保险人数84.7万。2009年征地农民参加养老医疗保险人数65.2万,其中新征地农民参保人数32.3万。农民工参加综合社会保险人数108.5万。到2011年底征地农民参加养老医疗保险人数94.3万,其中新征地农民参保达36.7万人。

成都农村土地流转中加强了对社会保障机制的健全,具体措施包括土地确权的过程中发放耕地保护卡和养老保险卡、“双放弃、三保障”等。成都土地流转中的社会保障机制的健全使农民能与城市居民一样有平等的机会享受农地资源配置效率提高后的社会福利,在一定程度上反映了制度的公平性。2.2.4 行政效能

在政府对土地进行严格管制的状况下,要保证农村土地流转顺利进行,使农村土地流转制度更加具有效率性,就必须对政府的行政效能进行优化。安妮等[7]就成都土地流转问题进行调查时发现,有47.5%的被调查对象认为土地流转用时较长且程序复杂。行政效能的改善应该以建设服务型政府为导向,提高行政效率,简化行政程序,在不影响到原则的情况下尽可能减少办事环节,同时应该将行政效能的提高纳入相关人员绩效考核中,将群众办事的满意度作为绩效考核的内容之一。

为确保行政效能建设工作顺利推进,2008年起,成都市国土资源局在行政效能建设领导小组办公室增设6个工作组,根据分工有序地开展工作。按照规范化服务型机关建设要求,严格执行首问负责制、限时办结制和责任追究制,优化审批流程、高效便民服务;完成城镇地籍数据管理汇交与应用服务系统建设;不断完善信访制度。其中,2008全年接待群众来访162批、612人次,办结率100%。市国土资源局服务大厅全年办理土地利用类业务724件,土地登记类业务3 215件,其中土地抵押业务450件,抵押金额419亿元;对行政许可项目和非行政审批项目进行了清理,建设项目用地审查由10个工作日缩减为6个工作日。

2.2.5 行政执法与监督

行政执法与监督一方面有利于土地的宏观调控,另一方面也有效地规避了农地流转的风险性。当前,成都市成立有市、县、乡三级审查制度,为土地流转提供信息交流平台,同时进行流转监督。各项制度与措施运转与使用,保证了成都土地流转市场的正常有效运转。

在集体建设用地流转方面,成都市政府出台《成都市集体建设用地使用权流转管理暂行办法》《成都市集体建设用地使用权流转市场管理办法(试行)》《关于印发集体建设用地使用权流转合同示范文本的通知》等配套政策,并制定《预防和查处土地违法行为责任追究暂行办法》,建立政府领导下的国土、公安、监察、规划等多部门相互配合、共同防范、制止和打击各类土地违法行为的联合监管机制。同时,成都市国土资源局与市纪委、市监察局共同制定下发了《关于进一步加强集体土地使用监督管理的通知》,进一步加强对违反规定相关责任人的党纪政纪约束;结合年度土地利用现状变更调查,利用卫星遥感影像资料或航空摄影资料,开展年度耕地保护动态遥感监测,巡查和监察耕地保护责任制落实情况,建立完善土地违法动态月报制。仅在2008年,就共查处土地违法案件92件,面积104.53hm2;拆除违法建筑物90×104 m2,没收违法建筑物2 800m2,罚没款969万元,移送司法机关追究刑事责任2人,有效遏制了违法、违规用地行为。

2.3 土地流转制度公平与效率趋向

在对农村土地流转制度“成都模式”的政策定位、政策目标和制度内容进行分析之后可得出,在整

第5期 朱前涛,等:农村土地流转的公平与效率性分析

个“成都模式”的农村土地流转制度中:一方面,制度公平摆在首要位置,无论是从政策的定位,还是从土地产权的确权、土地市场的健全、社会保障的完善出发来看,公平始终是基础性的,导向性的;另一方面,在制度公平这一基础和导向之下,制度效率也在政策目标与定位、土地产权、土地市场和行政效能中得到充分体现。“制度公平”与“制度效率”,二者并不是作为相对的概念存在,而是相互作用、相互促进的。在“成都模式”中可以看到,其正是在制度公平的基础和导向上,以制度效率为目标和要求,力求达到“制度公平”和“制度效率”的双赢,形成良好的社会、经济和环境的循环机制。

3 结论

通过对成都农村土地流转的内容和影响因素的公平性与效率性分析,可以得出一些普适的经验,并对成都的特殊性做出判断。

3.1 产权制度

通过对农村土地承包土地经营权、集体建设用地使用权、房屋所有权和集体林地使用权的确权登记,发放土地产权证、发展土地合作社和建立土地产权交易市场,“成都模式”不仅实现了土地使用权的资本化,促进了农村土地的合理流转,解决了农村土地流转实践中难以实现的规模经营问题,而且也进一步保障了农民的合法权益,使城乡居民逐步实现了公共服务的均等化。

3.2 融资模式

在成都农村土地流转制度下,农民可以通过农村产权流转担保公司提供的信用担保,获得农村建设贷款、劳动者创业贷款。此种融资模式,一方面通过抵押贷款解决了由于农业生产周期长、自然条件影响投资风险大以及农村资产不符合金融机构规定的贷款抵押物标准等原因而造成的农业融资的困难;另一方面,农村产权流转担保机构最大程度地降低了从事农业生产投资和农村融资的风险,这将进一步促进金融机构对农业、农民、农村的投资。3.3 耕地保护、社会保障与土地流转

“成都模式”设立的耕地保护基金和耕地保护补偿机制,创新了耕地保护制度,是农村社会保障、耕地保护和保障粮食安全的新兴模式。耕地保护基金和耕地保护补偿机制将农户变为耕地保护的相关利益者,激励农民成为耕地保护的主体和监督者,极大地调动了农民保护耕地的积极性,使耕地资源能够实现可持续利用和保护,实现土地流转中的代内、代际公平。同时,由于耕地保护金的主要来源是市、区(县)两级政府每年新增建设用地土地有偿使用费以及土地出让收入,耕地保护资金相对稳定,保证了农地、农业的抗风险能力。

3.4 社会保障制度与城乡一体化

相关测算表明,成都一个农民到市民的身份转换过程中,其住房、就业、社保等需20万元。“成都模式”的耕地保护基金实行领用制度,实际上是变相的农村养老保险金,而土地确权流转过程中“四书两证”的发放,已使养老保险逐步覆盖农村,一定程度上减轻了社保方面的城乡差别。同时,农村土地产权制度改革过程中的“双放弃、三保障”模式,通过流转收益对放弃土地的农民给予合理的补偿,提供相应的社会保障,促进了土地产权的资本化和合理流转,也为城乡一体化的发展提供了绿色通道。

3.5 城乡公共服务均等化

“成都模式”围绕建立健全“归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅”的现代农村产权制度,开展了农村集体土地和房屋确权登记,创新耕地保护机制,推动土地承包经营权、集体建设用地使用权和农村房屋所有权流转,推进农村资产资本化,促进农民生产生活方式转变,为统筹城乡科学发展、解决“三农”问题创造条件。通过制度的措施带动了城乡居民公共服务的均等化,坚守公平、正义、共享的核心价值理念,逐步消除各种制度安排中的歧视性,并在教育、就业、医疗卫生、社会保障、文化等普遍性需求方面给城乡居民提供更为均等化的服务。

3.6 土地流转的特殊性

经济方面,成都市的经济发展水平较全国其他

国土资源科技管理 第29卷

城市要高,使其有着良好的财政收入来支撑整个城乡一体化发展中涉及到的土地流转问题、社会保障问题和耕地保护问题。而其市县两级政府也投入了巨大的资金来推进城乡一体化建设,仅失地农民保障一项就投入了30多亿的资金。只有较高水平的经济基础,良好的制度设计才能与之匹配,形成社会、经济的良性循环,如果经济发展程度不高,可能导致城市资金运作困难,也不能实现土地流转的效率性和公平性目标。地理方面,成都市有3/4多的农用地,耕地又在农用地中占有很大比例。同时,成都全市人口1 060万,农民占到了2/3,人多地少的矛盾突出,耕地保护金的实施有达到预期目标的可能性和必要性。政策方面,国家给予实验区试错权,同时派出专家和相关领导为实验区解决实际难题。此外,汶川震后,灾区急需建设资金,且在震后土地整理中有大量的建设用地指标,而其他未受灾的县市则在经济发展中迫切需要建设用地指标,在此特殊时期“城乡建设用地增减挂钩”跨县区挂钩才有可能。因此,今后的土地流转实践,在借鉴成都模式的同时应考虑到此类问题。

参考文献:

[1]陈奉瑶.台湾地区实施农地变更管制之研究[J].中国土地科学,1996,(6):38-40.

[2]王万茂,黄贤金.中国大陆农地价格区划和农地估价[J].自然资源,1997,(4):1-8.

[3]郭贯成.耕地面积变化与经济发展水平的相关分析———以江苏十三个市为例[J].长江流域资源与环境,2001,(5):440-447.

[4]钟太洋,蒋鹏.城市化进程中耕地资源转用效率评价———以江苏省为例[J].地域研究与开发,2002,(2):55-59.

[5]诸培新,曲福田.耕地资源非农化配置的经济学分析[J].中国土地科学,2002,(5):14-17.

[6]诸培新,曲福田.农地非农化配置中的土地收益分配研究———以江苏省N市为例[J].南京农业大学学报:社会科学版,2006,(3):1-6.

[7]安妮,王志刚.我国土地产权流转研究———理论框架与成都实践[J].网络财富,2009,(4):16-17.

Analysis of Fairness and Efficiency in Rural Land Circulation:

With Chengdu Model as an Example

ZHU Qian-tao1,JIN Li2,CHEN Shi-jie1

(1.Institute of Environment and Engineering in Cold and Arid Regions,Chinese Academy of

Sciences,Lanzhou 730000,China;2.School of Management,Lanzhou University,Lanzhou

730000,China)

Abstract:This paper studies the“Chengdu Model”of rural land circulation from the perspective of fairness and efficiency,analyzing in theory the fairness and efficiency of the model and exploring some useful experiences.The research is alsosignificant in practice for the reasonable circulation of farmland,the increase of farmers’income and the transfer of surpluslabuor and so on.Taking“Chengdu Model”as an example,the paper discusses the influencing factors and the policy position,and analyzes the value orientation from five aspects,i.e.,land market,land property right,governmental conduct,administrative enforcement and supervision.The paper finally summarizes the experiences in rural property right,financingmode,cultivated land protection-social security-land circulation,rural social security system-integration of urban and ruralconstruction,urban and rural public service equalization,and judges the particular characteristics of“Chengdu Model”.

Key words:land resource;land circulation;Chengdu Model;fairness and efficiency

第5期 朱前涛,等:农村土地流转的公平与效率性分析

关于农村土地流转情况的调查报告几年来,我省、市一直把搞好土地有序流转作为促进农业增效、农民增收、维护农村稳定的大事来抓,认真贯彻落实《农村土地承包法》和《农村土地承包经营权流转管理办法》,对依法推进土地流转进行了积极的探索,虽然取得了一定成效,但还存在许多亟待完善的地方。作为一名乡镇农办人员,为深入了解我镇土地流转情况,于2011年3月15日—2011年3月22日对我镇辖区内土地流转情况进行了为期7天的调查。现将有关情况汇报如下: 一、镇辖区内土地流转的现状 截止2010年末,全镇农村土地流转面积达7417公顷,涉及943个农户,分别占耕地面积的10.8%和总农户的11.2%。其中流向种养大户和龙头企业的为173公顷,占流转总量的2.3%;流向农民专业合作组织的178公顷,占流转总量的2.4%;流向农户的7068公顷,占流转总量的95.3%。在土地流转总量中转包的5599公顷,出租的742公顷,互换的37公顷,转让的660公顷,入股的178公顷,其他形式的200公顷,分别占流转总量的75.5%、10%、0.5%、8.9%、2.4%、2.7%。流转的土地中自发流转的6897公顷,占流转土地的93%;流转出的土地主要以种植粮食作物为主,占流转总量的80%以上,种植经济作物和蔬菜占流转总量的10%左右。流转期限以中短期为主,5年以下流转面积占88.4%,5~10年占4.3%,10年以上占7.3%。由于我镇采取土地入股等形式,依托农民专业合作社和种数粮大户,搞土地规模经营,有力地促进了农村土地流转,实现了土地资源的优化配置和合理利用,发挥了规模效益。一是促进了农村土地规模化经营。通过土地入股流转,使农村土地向农民专业合作组织和有能力经营的农民集中,实现了土地规模经营。二是实现了转移劳动力和农民增收双赢。农村土地流转后使一些会手艺、头脑活、善经营的农民摆脱了土地束缚,或打工,或经商,服务于二、三产业。既增加了农民收入,又活跃和繁荣了城乡经济,加快了小城镇建设步伐。三是推动了农业产业化经营的发展。通过成立农村土地流转合作社,规范土地流转操作程序,加快土地流转进程,采取公司+流转合作社+基地+农户等形式,吸引大量社会资本投向农业,促进了先进生产技术、现代装备、现代管理在农业领域的运用和推广。 二、存在的主要问题

农村土地流转协议 出租方(以下简称甲方):身份证号: 承租方(以下简称乙方):***乡**行政村村民委员会 甲乙双方按照《中华人民共和国农村土地承包法》、《农村土地承包经营权流转管理办法》等有关法律法规和国家有关政策的规定,本着依法、自愿、有偿的原则,经双方协商一致,就农村土地承包经营权出租事宜,订立本合同。 一、租赁标的 甲方将其承包经营的位于乡村组,路侧的农用地亩的承包经营权出租给乙方从事农业生产经营。 二、租赁期限 土地租赁期限为16年,即自2017年10月1日起至2033年10月1日止(出租期限不得超过承包期的剩余年限)。 三、租赁费 土地租金按照每亩土地每年450公斤小麦的价格支付(以当年国家公布的小麦三级花麦保护价为准)。如果国家取消小麦粮食保护价,每亩土地租金费按当地当月的小麦市场价进行结算。 四、支付方式和时间 土地承包款按年结算,乙方采用现金支付租金,支付时间为每年10月1日之前,把当年土地租金一次性向甲方付清(即先付年租金后种地)。土地租金如逾期一月未付时,乙方应向甲方支付原费用的10%的滞纳金。逾期两个月未支付时,甲方有权利收回土地,终止合同。 五、租赁土地的交付时间和方式

甲方应于2017年10月1日前将出租土地交付给乙方。(乙方应向甲方出具乙方签名的出租土地交付收据)。 六、土地租赁和使用的特别约定 1、乙方取得租赁土地后,租赁期内依法享有土地的使用、经营决策、产品处置和收益等权利。 2、乙方取得租赁土地后,必须按土地面积承担双方协商的费用和其他义务。 3、乙方必须管好用好租赁土地,保护地力,不得掠夺性经营,并负责保护好承包土地上的排灌设施等国家和集体资产。 4、乙方经营甲方的土地只能搞种植、养殖,不准搞永久性建筑,不得改变土地的农业用途。 5、本协议不改变土地权属,若遇国家开发项目征用土地,土地收益归甲方所有,土地附属物收益归乙方所有。 6、乙方在租赁期限内有权转租承租土地。 7、土地出租期限内的国家的种粮、良种等政策性惠农补贴归甲方所有,乙方争取的土地开发项目和资金有乙方支配,国家关于土地流转的一切优惠政策归乙方所有。 8、乙方同意甲方在国家殡葬政策允许土葬的情况下进地埋葬。 9、乙方如需用工,同等条件下,本村村民优先。 七、违约责任 1、甲乙双方在合同生效后应本着诚信的原则严格履行合同义务。甲乙双方均不得擅自变更或解除合同。否则,给对方造成的损失由擅自变更方承担,擅自变更方另向守约方支付加10%的违约金。

2015-2022年中国农村土地流转市场现状调研分析及发展趋势报告 报告编号:1577590

行业市场研究属于企业战略研究范畴,作为当前应用最为广泛的咨询服务,其研究成果以报告形式呈现,通常包含以下内容: 一份专业的行业研究报告,注重指导企业或投资者了解该行业整体发展态势及经济运行状况,旨在为企业或投资者提供方向性的思路和参考。 一份有价值的行业研究报告,可以完成对行业系统、完整的调研分析工作,使决策者在阅读完行业研究报告后,能够清楚地了解该行业市场现状和发展前景趋势,确保了决策方向的正确性和科学性。 中国产业调研网Cir基于多年来对客户需求的深入了解,全面系统地研究了该行业市场现状及发展前景,注重信息的时效性,从而更好地把握市场变化和行业发展趋势。

一、基本信息 报告名称:2015-2022年中国农村土地流转市场现状调研分析及发展趋势报告 报告编号:1577590←咨询时,请说明此编号。 优惠价:¥6480 元可开具增值税专用发票 网上阅读:http://cir/R_JianZhuFangChan/90/NongCunTuDiLiuZhuanFaZhanQuShiYuCe FenXi.html 温馨提示:如需英文、日文等其他语言版本,请与我们联系。 二、内容介绍 土地流转是指土地使用权流转,土地使用权流转的含义,是指拥有土地承包经营权的农户将土地经营权(使用权)转让给其他农户或经济组织,即保留承包权,转让使用权。 随着农村土地流转市场的逐步形成,农村土地价值稳步上升,农村资本市场规模显着扩大。农村土地使用权资本化将给每个农村家庭直接带来财富增值。 据中国产业调研网发布的2019-2022年中国农村土地流转市场现状调研分析及发展趋势报告显示,保守估计,农地使用权资本化价值达10万亿元以上。随着农村土地流转市场的逐步形成,农村土地价值稳步上升,农村资本市场规模显着扩大。根据中国社科院调查,农地整体租金水平是每亩每年290元。按5%的平均收益率计算,每公顷耕地(仅用于农业项目)的价值约8.7万元,由此可以初步推算出我国18亿亩耕地的潜在价值为10.44万亿元。实际上,随着土地租金的逐年增长,以及未统计在册的土地,全国农村资本市场规模更大。 2019-2019年我国农村土地流转行业市场规模 中国土地流转面积快速增长。近几年中国土地承包经营权流转面积快速增长,2019年约为6372 万亩,仅占家庭承包耕地总面积的5.2%。截至2019年底,全国家庭承包耕地流转面积达到4.03亿亩,比2019年底增长18.3%;流转面积占家庭承包经营耕地面积的30.4%,比2019年提高4.7个百分点。流转出承包耕地的农户达5833万户,占家庭承包农户数的25.3%,比2019年上升2.4个百分点。有8个省市家庭承包耕地流转比重超过35%,分别是:上海71.5%、江苏58.4%、北京52.0%、黑龙江50.3%、浙江4 8.0%、安徽41.0%、重庆39.7%、河南37.1%。

农村土地流转存在的问题及对策研究 摘要:农村土地流转是农业可持续发展的客观要求,也是实现城乡统筹发展的有效途径。思想观念不转变、流转制度不完善、操作不规范以及社会保障体系不健全等因素都会影响农村土地流转进程。文章阐述了当前我国农村土地流转存在的主要问题,并提出了解决问题的对策和建议,旨在加快农村土地流转,促进农业规模化经营。 关键词:土地流转;问题;对策 随着市场经济体制的健全和农业经济进入新的发展阶段,对农业生产要素尤其是农村土地资源实行市场配置和规模经营的要求越来越迫切。中央专门出台了农村土地流转政策,加强土地流转管理和服务并健全流转市场。农村土地流转是在土地承包期内拥有土地承包经营权的农民有条件地将土地经营权转移给其他农民或经济组织。近年来我国各级政府和农村基层组织在正确引导和推进土地流转方面做了大量工作和有益探索,但仍存在一些问题。开展农村土地流转研究,及时发现问题并采取对策,是顺利开展土地流转工作的保证。 一、农村土地流转中存在的问题 思想认识不到位

第一,基层重视程度不够。部分基层干部对土地流转的政策法规、方式方法、矛盾问题等研究不深、宣传不够、引导不力,认为土地流转与乡镇村社关系不大,造成土地流转无人监管。 第二,小农经济思想严重。一是部分农民恋土观念强,认为务工经商虽然收入高但有风险,宁可粗放经营,甚至不惜撂荒弃耕,即使外出务工也不愿转出土地,担心失业没地而生活养老没保障;二是农业税全面取消,优惠政策不断出台,土地收益逐年上升,按承包面积给予的粮补促使部分农民不愿转出土地;三是城镇扩建或国家重点工程实施,导致部分农民等待承包地被征用而得到补偿费。 第三,对流转政策心存误解。部分农民担心政策不稳,政府收回土地承包权,没有安全感;部分业主担心市场前景不佳,承包无效益,不敢大胆投入和大规模开发,甚至没有真心实意经营,利用土地搞投机。 流转行为不规范 在土地流转过程中,双方很少签订书面合同,大多实行口头协议,未经发包方同意及管理部门备案公证,即使签订书面合同,其内容不完整、不规范,双方没有明确责权利关系,没有专人负责合同管理工作。部分基层干部没有充分尊重农民意愿,擅自将撂荒土地、集体土地和“四荒地”流转给第三方经营,土地发包和经费收支不公开。部分业主借合

从效率与公平的关系谈 做大蛋糕与分好蛋糕的对策思考 摘要随着现在社会的贫富差距增大,效率和公平问题已经成为了社会的热点问题。从社会主义本质来看,提高社会生产效率,实现社会公平正义是中国特色社会主义的内在要求,处理好效率和公平的关系是中国特色社会主义的重大课题。本文从本国对待效率和公平的历史与现状出发,深刻认识了效率与公平的关系,并在此基础上进行了思考,认为处理好效率和公平的问题,必须要将公平提升到与效率同等的地位上来,坚持公有制为主体,合理分配、推进教育、完善社保和法制,才能使效率和公平更加平衡。 关键词效率公平做大蛋糕分好蛋糕对策思考 一、效率与公平的关系理论概述 效率与公平是人类社会追求的两大价值目标。效率属于生产力范畴,它是以劳动者运用生产工具作用于劳动对象所创造的物质财富为标志的。在现代经济中,效率是以投入与产出,所费与所得之比来计量的,投入少,产出多,所费低,所得高为高效率;相反则为低效率。公平是和分配相联系的概念,按照马克思主义的观点,生产条件的分配决定生产成果的分配,所以生产资料占有关系是实现公平分配的根本前提。 要处理好效率和公平的问题,首先是要正确认识效率和公平的关系。效率和公平是矛盾的两个方面,两者既相互对立,又相互统一。在我国,效率和公平的关系问题一直都被形象的称为“扩大蛋糕”和“分好蛋糕”的问题。没有蛋糕何

来分蛋糕之说,所以效率是公平的基础和前提。没有效率,空谈公平是毫无意义的。从本国发展来看,在改革开放之前,我国实行的一直是高度集中的计划经济体制,分配非常公平,但生产效率低下,社会物质匮乏,大家的生产生活资料都得不到满足,根本就谈不上分配公平。从世界各国的发展趋势来看,只有物质财富更加丰富时,公平才会增长,越是在不发达的阶段,收入分配就越达不到公平。到未来的共产主义社会,物质财富极大丰富,全社会也才能达到最大的公平。也就是说,效率使公平建立在更雄厚的物质基础上,公平的最终实现要以效率的极大提高为基础的。没有生产力的极大发展和效率的极大提高,就不可能实现全体人民的共同富裕。另一方面,公平为效率的提高提供了保证,也就是说“分好蛋糕”可以为持续“做大蛋糕”提供持久动力,同时可以为持续“做大蛋糕”营造和谐稳定的内部环境。收入分配是否公平,对效率有重大影响,分配公平合理能够使各个阶层的劳动者充分发挥主动性、创造性和积极性,能够促使社会稳定发展,从而全面促进劳动效率的提高。相反,严重的分配不公,无论是平均主义的分配方式,还是收入差距过大乃至产生两极分化,都会降低劳动者的积极性,增加社会的不稳定因素甚至发生社会动荡,影响效率。但这里我们所说公平并不是绝对的公平,而是相对的公平。绝对的公平只能降低人们的劳动积极性,导致生产效率的降低,只有相对公平才能同时保证经济又好又快发展和维持社会稳定。 二、改革开放以来对效率与公平的关系探索与实践过程 在改革开放几十年的实践过程中,中国的领导集体渐渐认识和发展了对效率、公平的含义,同时也一直在实践中探索如何处理效率和公平的关系。 在改革开放之初,邓小平在充分总结历史经验的基础上提出了鼓励一部分地区、一部分人先富起来,先富带动后富,逐步实现共同富裕的政策。这一政策的

农村土地流转情况的调查报告 几年来,**市一直把搞好土地有序流转作为促进农业增效、农民增收、维护农村稳定的大事来抓,认真贯彻落实《农村土地承包法》和《农村土地承包经营权流转管理办法》,从促进农村生产要素的合理流动和优化配置、促进农业结构调整、增加农民收入的高度出发,积极引导和规范农村土地有序流转,取得了较好成效。截止XX年末,全市农村土地流转面积达81574公顷,涉及55700个农户,分别占承包耕地面积的%和总农户的%。其中流向种养大户和龙头的为1907公顷,占流转总量的%;流向农民专合作组织的1980公顷,占流转总量的%;流向农户的77687公顷,占流转总量的%。在土地流转总量中转包的61574公顷,出租的8143公顷,互换的389公顷,转让的7252公顷,入股的1980公顷,其他形式的2236公顷,分别占流转总量的%、10%、%、%、%、%。流转的土地中自发流转的75873公顷,占流转土地的93%;乡村组织提供信息流转的1461公顷,占流转土地的%;委托乡村组织流转的4240公顷,占流转土地的%。流转出的土地主要以种植粮食作物为主,占流转总量的80%以上,种植经济作物和蔬菜占流转总量的10%左右。流转期限以中短期为主,5年以下流转面积占%,5~XX年占%,XX年以上占%。由于**市采取土地入股等形式,依托农民专业合作社和种数粮大户,搞土地规模经营,有力地促进了农村土地流转,实现了土地资源的优化配置和合理利用,发挥了规模效益。一是促进了农村土地规模化经营。通过土地入股流转,使农村土地向农民专业合作组织和有能力经营的农民集中,实现了土地规模经营。二是实现了转移劳动力和农民增收双赢。农村土地流转后使一些会手艺、头脑活、善经营的农民摆脱了土地束缚,或打工,或经商,服务于二、三产业。既增加了农民收入,又活跃和繁荣了城乡经济,加快了小城镇建设步伐。三是推动了农业产业化经营的发展。通过成立农村土地流转合作社,规范土地流转操作程序,加快土地流转进程,采取公司+流转合作社+基地+农户等形式,吸引大量社会资本投向农业,促进了先进生产技术、现代装备、现代管理在农业领域的运用和推广。 主要问题 近年来,**市农村土地流转工作在市、县两级政府和各级农业主管部门的高度重视下,对依法推进土地流转进行了积极的探索,虽然取得了一定成效,但还存在许多亟待完善的地方。一是对土地流转的意义和认识不足。许多农民还没有把土地流转作为整合土地资源、提高土地产出率、转变经营方式、解放农村生

农村土地流转注意事项一、农村土地纠纷问题解决途径当事人可以自行和解,也可以请求村民委员会、乡(镇)人民政府等调解;当事人和解、调解不成或者不愿和解、调解的,可以向农村土地承包仲裁委员会申请仲裁,也可以直接向人民法院起诉。因征收集体所有的土地及其补偿发生的纠纷,不属于农村土地承包仲裁委员会的受理范围,可以通过行政复议或者诉讼等方式解决。二、农村土地流转三大原则(一)在土地流转过程中,所有权不能变,承包权不能变,土地的使用方向不能变。(二)根据土地的级差,在尊重群众意愿的基础上,合理确定土地流转承包价格,全额归农户所有。(三)具体操作上规范有序,注重程序的合法性。对土地流转面积涉及多数农户的,通过召开村民代表会议讨论决定,以充分尊重农民的自主权;流转双方签订合同,明确流转的形式、数量、年限、条件和双方的权利、责任、义务;涉及承包土地田块变动的,及时办理承包权证变更手续。三、土地流转的补贴怎么拿财政部对土地流转方按照每亩100元的标准给予一次性奖励,但是必须要符合以下条件:1、具有稳定的土地流转关系,土地流转期限在3年以上,单宗土地流转面积在1000亩以上(土地股份合作社入股面积300亩以上)。2、土地流转价格不低于农户常年直接经营纯收入或市、县规定基准价,同时确保流转农户每年的收益获得稳定增长。对流转期限在三年以上的规模流转,流转价格的确定应采取实物计价、货币兑现或根据项目盈利水

平和物价上涨情况分年段确定增长幅度,以确保农民长远土地收益不降低。3、对取得工商部门营业执照,具有示范带动作用、运作规范(有章程、股权证书、实行"保底分红")的土地股份合作社优先扶持。4、符合土地承包政策法律、土地流转操作规范、流转合同手续完备。5、当地政府重视土地流转工作,能够安排土地流转扶持资金,用于对土地流转农户的奖励。 四、农村土地流转农村土地流转合同"四大忌" 农户间流转以及短期流转中合同签订率不高,土地流转双方形成的利益关系和权利义务约定不明确、不规范,容易引发纠纷,所以,在签订合同的时候一定要注意以下四点:(1)忌没"把"的口头合同;《合同法》第十条规定,当事人订立合同,有书面形式、口头形式和其他形式。法律、行政法规规定采用书面形式的,应当采用书面形式。《农村土地承包法》第三十七条规定,土地承包经营权采取转包、出租、互换、转让或者其他方式流转,当事人双方应当签订书面合同。"土地流转"这类事关农民切实利益的重大事项,属于法律规定应当采用书面形式签约的范围。(2)忌"价款不清"的书面协议;"流转价款及支付方式",是《农村土地承包法》在第三十七条中规定的采取转包、出租、互换、转让或者其他方式流转土地经营权,书面合同的必备条款。根据《合同法》第六十一条、六十二条合同生效后,当事人就价款等内容没有约定或者约定不明确的,可以协议补充;不能达成补充协议的,可按照订立合同时履行地的市场价格履行。就"流转价款

农村土地流转存在的问题及对策 随着社会主义市场经济体制的健全和农业经济进入新的发展阶段,对农业生产要素尤其是农用土地资源实行市场配置和规模经营的要求越来越迫切。但据我们调查,当前农地资源利用存在着一些较为突出的问题: 一、承包土地少,规模生产难形成。平均分包土地的格局使农民在有限的承包土地上增加收入的难度增大,扩大规模经营又没有多余的土地,放弃承包土地又担心生活没有保障,有限的土地限制了农业生产进一步发展,造成了农业土地资源的浪费。 二、小规模生产,农民收益难增加。分散零星生产经营方式难以摆脱小农经济的桎梏,制约了农业结构的调整,影响农业产业化经营的形成和推进。 三、政策不具体,监管措施难有力。提倡土地使用权的合理流转,一直是中央农村政策的主要内容之一,这在中央一系列农村政策中均有涉及,但比较原则。对土地流转的管理,从上到下的农业行政主管部门没有具体实施细则,在流转程序、流转手段、流转档案管理等方面缺乏统一规定,这是当前农村土地流转不规范的一个重要原因。 四、旧习惯根深蒂固,承包土地流转困难。在外出务工、

经商的农民中,有的对土地的眷恋还很深,宁愿造成地荒也舍不得将土地流转出去,据调查,部分地方季节性的抛荒地约占耕地面积的10%。大面积抛荒影响农业经济发展,给农村经济造成一定的损失。 五、风险大,效益低,制约流转。农业是自然和市场双重影响的弱势产业,比较效益低,特别是前几年,农产品卖难,造成流转也难,加之加入WTO后对农业的影响更大,农业增产难增收,如城北镇的马林村XX年大面积种植西瓜,由于品种单一,当年气候不好,出产时,市场行情看跌,造成大量烂瓜,农民损失严重。 六、操作不规范。主要表现在:一是大多数农户之间的土地流转,只有口头约定,没有书面合同,即使有书面合同,其内容不完整,在某些方面不具有法律效力。有的未经村社集体经济组织审查同意;二是土地流转有的不按规范签订合同,合同条款、标的不明确,甚至与现行法规相冲突,如租用土地的时间超过了二轮承包期规定的时间等。有的曲线炒作地皮,实行耕地“农转非”;三是有的合同未经县乡合同管理机构审查、签证或公证机关公证。目前,还没有一个乡有比较完整的土地流转合同档案,农村土地流转资料档案缺乏。 七、开发业主引进难。由于农业收益比较低,高收益项目农业难以选择,农业开发又面临市场和自然双重风险。因

中国特色社会主义条件下公平与效率的辩证关系 30年来,中国改革开放在经济方面所取得的辉煌成就为保障社会公平提供了强大的物质基础。人民的温饱问题已经解决,生活水平普遍提高,绝对贫困人口大幅度下降,教育普及程度显著提高。这些都得益于中国特色社会主义市场经济,在社会分配方面,实现“效率优先,兼顾公平”的原则。但是在市场经济环境中,收入分配的差距在迅速扩大,同时带来种种不公正的社会现象。 正确处理效率与公平的辩证关系,不仅仅是一个涉及经济政策和收入分配制度的理论问题,而且是一个涉及我国经济社会的发展战略、政治秩序、社会稳定和价值追求的理论问题,是一个涉及我国社会改革的方向和性质的重大现实问题。因此,科学地认识和正确处理效率与公平的辩证关系,树立中国特色社会主义的效率与公平统一观,具有十分重大的理论与现实意义。 一、马克思和恩格斯对于按劳分配和效率与公平的认识 马克思和恩格斯这两位科学社会主义的缔造者,通过对人类从原始社会到资本主义社会的考察,深刻地认识到产品的数量和生产方式决定分配方式的真正公平与否;据此他们科学地提出了共产主义社会的“各尽所能,按需分配”的产品分配方式,但同时他们也指出“各尽所能,按需分配”只有在社会上物质产品的极大丰富的前提下才能够实现。 在他们的代表著作如《哥达纲领批判》、《反杜林论》等著作中,对公平的概念作了许多阐述,主要在于:公平始终只是现存经济关系的观念化表现。不同的时代,不同的阶级,不同的学派各有不同的公平观,抽象的,超时代的永恒公平是不存在的。马克思对于社会主义公平的阐述用了社会主义平等的概念,在《哥达纲领批判》中,马克思曾对此作出准确而深刻的说明。他指出,在社会主义社会中:“生产者的权利是和他们提供的劳动成比例的:平等就在于以同一尺度——劳动——来计量。” 对于效率,马克思与恩格斯分别用“真正财富”和“价值是生产费用对效用的关系”的观点进行阐述,恩格斯在《政治经济学批判大纲》中写道:“价值是生产费用对效用的关系。价值首先是用来解决某种物品是否应该生产的问题,即这种物品的效用是否能抵偿

关于农村土地流转情况的调查报告 几年来,**市一直把土地有序流转农业增效、农民增收、农村稳定的大事来抓,《农村土地承包法》和《农村土地承包经营权流转管理办法》,从农村生产要素的流动和优化配置、农业结构、农民收入的,和规范农村土地有序流转,了。截止20XX年末,农村土地流转面积达81574公顷,涉及55700 个农户,分别占承包耕地面积的呀口总农户的%流向种养大 户和龙头企业的为1907公顷,占流转总量的%;流向农民专 合作组织的1980公顷,占流转总量的%;流向农户的77687 公顷,占流转总量的%在土地流转总量中转包的61574公顷,出租的8143公顷,互换的389公顷,转让的7252公顷,入股的1980公顷,的2236公顷,分别占流转总量的% 10% % % % %流转的土地中自发流转的75873公顷,占流转土地的93% ;乡村组织信息流转的1461公顷,占流转土地的%;委托乡村组织流转的4240公顷,占流转土地的%流转出的土地主要以种植粮食作物为主,占流转总量的80% 种植经济作物和蔬菜占流转总量的10%左右。流转期限以中 短期为主,5年流转面积占% 5?10年占% 10年占% ** 市土地入股,依托农民专业合作社和种数粮大户,搞土地规模经营,地了农村土地流转,了土地资源的优化配置和,了规模效益。了农村土地规模化经营。土地入股流转,使农村土地向农民专业合作组

织和有能力经营的农民,了土地规模经营。了转移劳和农民增收双赢。农村土地流转后使会手艺、头脑活、善经营的农民摆脱了土地束缚,或打工,或经商,服务于二、三产业。既了农民收入,又活跃和繁荣了城乡经济,了小城镇建设步伐。了农业产业化经营的发展。成立农村土地流转合作社,规范土地流转操作程序,土地流转进程,公司+流转合作社+基地+农户,吸引社会资本投向农业,了先进生产技术、现代装备、现代管理在农业领域的运用和推广。 主要问题 近年来,**市农村土地流转工作、县两级和各级农业主管的下,对依法土地流转了的,了,但还许多亟待的地方。对土地流转的意义和认识。许多农民还把土地流转整合土地资源、土地产出率、转变经营、解放农村生产力、发展多种经营、增收渠道手段和途径。有些农民依然小富即安的传统观念,不愿离开那块有限收入的土地。土地流转需要规范。各地完全健立和实施土地流转登记备案制度。流转主体和还完全依法运行。对流转情况备案登记和土地承包经营权让变更手续。合同文本还。还土地流转引起的纠纷。土地流转的体制机制和流转还市场经济发展的需求。换言之,以土地经营的变革为标志的农村生产力和生产关系的发展需要。 对策与建议

农村土地流转市场及监管政策 ◆农村土地流转市场现状 1、2016政府工作报告中提到,“积极发展多种形式农业适度规模经营,完善对家庭农场、专业大户、农民合作社等新型经营主体的扶持政策,鼓励农户依法自愿有偿流转承包地,开展土地股份合作、联合或土地托管。深化农村集体产权、农垦、集体林权、国有林场、农田水利、供销社等改革。” 2、土地流转成为中国发展现代农业和农村改革的重点领域:1)中国人多地少,2015年全国耕地面积20.25亿亩,人均耕地面积仅1.39亩,不足全球平均水平的40%,仅为美国的0.34%;2)改革开放和城镇化进程加快导致农村人口大量进城务工,数据显示,2015年进城务工农村人口超过2亿,占总农村人口20%以上,大量农村劳动力外流导致土地无人耕种,造成土地资源浪费。 3、近年来,随着土地经营权流转规模的不断扩大,已经有超过1/3的承包土地流转出去,每年新增流转面积4000多万亩,涉及数以百万计的承包农户。 4、2016年继续扩大土地承包经营权确权登记颁证试点范围,在前两年选择山东、四川、安徽等12个整省试点的基础上,今年再选择河北、山西、内蒙古、辽宁、黑龙江、浙江、广东、海南、云南、陕西等10个省份整省推进,目前整省试点省份已达22个。 5、截至2016年6月底,全国2488个县(87.15%)、2.7万个乡镇(79.41%)、46.6万个村(67.54%)开展了土地承包经营权确权登记颁证工作。 6、截至2015年底,已有1231个县(市)、17826个乡镇建立了土地流转服务中心。农业部数据显示,中国家庭承包耕地流转面积已达到4.47亿亩,占家庭承包耕地总面积的33.3%,流转合同签订率达到67.8%。 ◆土地流转主要模式 1、土地互换:互换土地,是农村集体经济组织内部的农户,为方便耕种和各自的需要,对各自土地的承包经营权进行的简单交换; 2、土地入股:也称股田制或股份合作经营,是指在坚持承包户自愿的基础上,将承包土地经营权作价入股,建立股份公司; 3、土地出租:在市场利益驱动和政府引导下,农民将其承包的土地经营权出租给大户、业主或企业法人等承租方,出租方按年度收缴租金; 4、宅基地换住房、承包地换社保:农民放弃宅基地置换为城市发展用地,可在城里获得住房;放弃土地经营权,享受城市社保,纳入城乡统一的公共服务体系; 5、股份+合作:按照“群众自愿、土地入股、集约经营、收益分红、利益保障”的原则,以土地经营权为股份共同组建合作社。 ◆农村土地流转的投资方向 1、农村土地确权:土地确权,土地流转将实现标准化。每宗地的土地权属要经过土地登记申请、地籍调查、核属审核、登记注册、颁发土地证书等土地登记程序,才能得到最后的确认和确定。 2、土地贷款:土地经营权抵押贷款,土地资金流转新突破口。《农村承包土地的经营权抵押贷款试点暂行办法》和《农民住房财产权抵押贷款试点暂行办法》出台。 3、休闲农业:我国休闲旅游资源70%在农村,伴随土地流转、新农村建设,农村的道路、通讯、住宿、配套设施等休闲农业基础建设将迎来投资期,通过休闲农业、创意农业与

农村土地流转存在问题及对策研究 李瑞刘兴姝 (陕西省地产开发服务总公司陕西西安710075) 【摘要】当前,我国农村土地流转处于较低层次的发展阶段,在其发展过程中存在着农民缺乏依法转让意识、流转过程不够规范等系列问题,因而,要实现农村土地合理合法流转,政府就必须建立规范有序的土地流转机制,严格保护农民的合法权益,建立健全社会保障制度。 【关键词】农村;土地流转;权益;社会保障机制 一、农村土地流转的内涵 农村土地流转又叫农村土地使用权流转,它是指在不改变农村土地基本用途的前提下,按照市场经济自愿、有偿、依法的原则,由拥有土地承包经营权的用户将土地的使用权让渡给其他农户或经营组织的过程。它是实现农村资源优化配置的有效形式,促进了土地承包经营权在流转过程中与生产要素的紧密结合,实现农业生产的精细化和现代化。农村土地流转的范围既包括耕地、荒地、鱼塘、山地等其它农业用地。其主体是土地承包方,客体是土地经营权,流转方式是多种多样的,流转的原则是自愿平等协商。它是土地承包经营权在流转过程中与其他生产要素相结合,实现农业生产利润最大化的一种重要方式和途径。 二、当前农村土地流转存在的问题 1、农村土地流转程序不规范 农村土地流转在我国虽然经历了一些岁月,但无经验和规律可循,在摸索中进行,因此在实际土地流转的过程中往往出现流转程序不规范等问题。一方面,农民缺乏依法转让意识,大多数流转的土地往往进行的是口头协议,因而流转双方容易发生争执和纠纷。另一方面,我国虽然颁布了《农村土地承包法》等法律,允许农民依法流转土地,但对农村土地的流转的程序价格和管理缺乏明确的规定,这样就导致许多经营户虽然签订了合同,但合同内容和条款不明晰,流转双方缺乏在责、权、利关系上的明确规定,为以后的合同纠纷留下了许多隐患。 2、在农村土地流转过程中,权益保护意识不强 当前,在农村土地流转过程中,随意改变土地承包关系,破坏土地经营权。有些地方政府将土地流转作为增加收入的手段或作为地方“政绩”的形象工程,严重地损害了农民的利益,更有甚者,有些地方政府为了短期利益,在农民不知情的情况下,引入商户或大户进行经营,如当前很多外来农家乐的经营,使得失地农民的基本生活和生产失去了保障。 3、土地“惜转”现象较为普遍 在我国,由于根深蒂固的思想束缚,农民普遍存在“离土不离地”等现象。这样就使得很大一部分农民人不在,但不愿意放弃土地的经营权,一方面,农民无精力经营土地造成土地的大量荒废也不愿意流转,另一方面,有能力经营土地的人又缺乏经营的土地,存在着土地资源的大量破坏和浪费。“惜转”现象普遍存在。这种现象严重制约着农村生产力的发展,制约着土地资源的优化配置。 4、土地收益较低,招商引资困难较大

如何理解效率与公平效率与公平的关系问题,是一个分配问题,但分析的视野应超越收入。拉开收入差距,能够鼓励竞争、提高效率;收入差距过大,则会影响和谐、损害公平。简单看,效率与公平问题就是人们相对收入多寡及其衍生的各种问题,但实际上,衡量社会公平程度不仅要看人们的直接收入,还要看人们得到的社会保障、公共服务;不仅要看分配结果,还要看这样的结果是怎样形成的,看分配背后的规则和机会是否公平。改革开放以来,平等竞争的市场经济框架基本建立,平等保护物权的法律制度逐步形成……这些体制改革和制度建设在提高效率的同时,也增进了公平。特别是近年来,建立健全覆盖城乡的社会保障制度、逐步实现基本公共服务均等化、打破垄断、消除户籍等身份差别、促进教育公平等正在稳步推进,从而将为促进公平奠定更为坚实的基础,将对提高效率提供更为稳定的支撑,将对处理好效率与公平的关系起到基础性作用。 效率与公平的关系问题,是一个现实问题,但分析的视野应超越眼前。效率与公平,涉及人们的切身利益,是一个看得见、感受得到的现实问题。但眼前的事情,往往需要放到更大的时空中去考量才能看得更清楚。譬如说,效率如何、公平怎样,都是相比较而言的,而比较就不能局限于一时一地。纵向比较我们看到,改革开放以来我国经济效率快速提升,创造的社会财富前所未有;横向比较又会发现,我们的发展水平同发达国家相比还很低,资源利用率、科技贡献率、劳动生产率都有巨大的提高余地,我们必须增强紧迫感,继续提高效率。

效率与公平的关系问题,是一个矛盾问题,但分析的视野应超越对立。按照经济人假定,人们经济活动的目的在于实现个人利益最大化,在分配问题上就是要争得尽可能多的份额,而不会考虑这样对别人是否公平。 公平与效率并不是简单对立的,公平出效率,没有一定程度的公平,就不会有效率,也不会有福利增加。另一方面,如果没有效率,没有财富增加,片面寻求所谓公平是没有意义的,或者说是更大范围的不公平,因为它剥夺了人们充分发挥各自才能、以追求更美好生活的权利。也就是说,效率与公平在很多情况下并非此消彼长的关系,而是可以相互促进、共同提高的。

山东政法学院经济管理系 农村土地流转情况调查问卷 调查者姓名:班级:学号:本问卷调查是山东政法学院经济管理系学生寒假社会实践的一部分,其调查结果主要用于分析山东省有关土地流转的相关问题,不会用作他用,相关信息会在使用后销毁。本次调查仅占用您五分钟的时间,对于您能在百忙之中填写此问卷表示感谢!(以户为单位) 1、请填写您的相关信息(我们会为您保密) 姓名:年龄:家庭人口:受教育程度: 居住地:市县乡(村) 2、您家共用多少亩耕地?() 3.您了解国家有关土地流转的相关政策吗? A.很了解 B.比较了解 C. 了解一点 D.不知道 4、您家的耕地使用状况? A.自己耕种 B.全部流转 C.一部分自己耕种,一部分流转(比例) 5.您家为什么要将耕地进行流转? A.无力耕种 B.不愿耕种,收入太低 C.急需一笔收入 D.身不由己 E.其他 6、您家耕地流转的对象: A.亲戚 B. 同村其他个人 C. 专业大户 D. 农民专业合作社 7、您家耕地通过什么方式进行的流转: A.自发 B.村委会引导 C.村委会强制 D.流转对象上门洽谈 8.您家耕地流转的形式: A.转包 B.出租 C.互换 D.转让 E.股份合作 F. 其他()说明:可多选,如果多选请标明每种形式流转的具体土地数。 9、您家通过耕地流转获得的收益: A.0-200 B.200-600 C.600-800 D.800-1000 E.1000以上 说明:收入以每年每亩为单位,若获得的是实物,将实物按市场价折合成现金,一次付清除以流转的时间。 10、您流转耕地希望得到的合理收益是多少!() 说明:收益以每年每亩为单位。 11、您家耕地流转后的用途: A,继续耕种 B.挪作他用 12、您将耕地转让后主要靠什么谋生? A.剩余土地的耕种 B.养殖 C. 在村里做小生意 D.在村里担任工作,有收入 E.自己或家人外出打工 F.其他() 说明:若选择“其他”请写明。 13.您家宅基地的使用情况? A.闲置 B.已盖上房子,等待居住 C. 已盖上房子,已经居住 D.已流转 14.您所在村(乡)有哪些社会保障政策? A.新型合作医疗 B.最低生活保障 C. 社会化养老 D.村民相关福利 F.其他 说明:可多选,选择其他请写明具体的政策。 调查问卷到此结束,再次感谢您的合作! 山东省农村土地流转情况调查问卷

农村土地流转的方式与成功案例 农村土地流转是指在农村土地所有权归属和农业用地性质不变的情况下,将土地经营权从承包权中分离出来,转移给其他农户或经营者,即农村承包土地经营权的流转。农村土地流转的方式与成功案例有哪些呢?农村土地流转是指在农村土地所有权归属和农业用地性质不变的情况下,将土地经营权从承包权中分离出来,转移给其他农户或经营者,即农村承包土地经营权的流转。通过家庭承包方式取得的承包土地经营权,可以依法采取转包、出租、互换、转让或者其他方式流转。 农村土地流转的方式和成功案例" 1、农村土地流转方式 (1)代耕、代种:临时把承包地交由别人代耕代种,原承包合同关系不变,时间、条件一般由双方口头约定。 (2)转包、转让:此种方式流转土地的主体一方是农户或农民集体组织 (3)出租、反租倒包:出租是将土地的使用权有偿转让。反租倒包是指乡镇政府或村组组织先从农户或集体组织那里租赁土地,然后进行转租并从中谋利。 (4)互换:自愿调整地块,使承包地连片集中。 2、农村土地流转案例 第一种模式:土地股份合作社 代表:崇州市怡顺土地承包经营股份合作社 年终经营纯收入按9:1比例按股分红,即:收入的90%用于土地入股分红,收入的10%作为公积金、风险金和工作经费。 第二种模式:土地股份公司 代表:邛崃市汤营农业有限公司 公司对入股土地不再实行保底,每年经营利润一半留作公司再生产资金,另一半按股分红。邛崃市兴农投资公司分红收入留存汤营村集体,待汤营村集体经济组织发展壮大以后,原价回购邛崃市兴农公司的股权。 第三种模式:土地银行 代表:彭州市磁峰镇皇城农业资源经营合作社

农民的土地承包经营权一经存入土地银行即产生稳定的利息收入,土地银行所获利润的50%根据农民存入面积进行二次分红。 第四种模式:业主租赁经营 代表:成都(农用地、商住地、工业地)市龙泉惠民草莓合作社 合作社组织社员开展劳动、技术、资金、营销等合作,按照入社股份进行分红。 第五种模式:大园区+小业主 代表:新津柳江蔬菜产业示范园 园区以合作社为纽带,采用统分结合方式,把各自分散经营的农户组织起来,实现蔬菜生产的集中集约规模经营。以专业合作社为纽带、以统一的市场拓展作为利益联结机制,带动农民实现增收。

农村土地流转是指农村家庭承包的土地通过合法的形式,保留承包权,将经营权转让给其他农户或其他经济组织的行为。农村土地流转是农村经济发展到一定阶段的产物,通过土地流转,可以开展规模化、集约化、现代化的农业经营模式。农村土地流转其实指的是土地使用权流转,土地使用权流转的含义,是指拥有土地承包经营权的农户将土地经营权(使用权)转让给其他农户或经济组织,即保留承包权,转让使用权。 党的十八大报告提出,“加快发展现代农业,增强农业综合生产能力”,“构建集约化、专业化、组织化、社会化相结合的新型农业经营体系”。土地流转和适度规模经营是发展现代农业的基础。土地流转服务体系是新型农业经营体系的重要组成部分,是农村土地流转规范、有序、高效进行的基本保障。建立健全农村土地流转服务体系,应抓好以下几方面工作: 健全信息交流机制。信息交流机制是否健全有效,直接关系土地流转的质量和效率。当前,由于农民土地流转信息渠道不畅,土地转出、转入双方选择空间小,土地流转范围小、成本高,质量不尽如人意。政府部门应加强土地流转信息机制建设,适应农村发展要求,着眼于满足农民需要,积极为农民土地流转提供信息服务与指导;适应信息化社会要求,完善土地流转信息收集、处理、存储及传递方式,提高信息化、电子化水平。各地应建立区域土地流转信息服务中心,建立由县级土地流转综合服务中心、乡镇土地流转服务中心和村级土地流转服务站组成的县、乡、村三级土地流转市场服务体系。在此基础上,逐步建立覆盖全国的包括土地流转信息平台、网络通信平台和决策支持平台在内的土地流转信息管理系统。 建立政策咨询机制。农村土地流转政策性强,直接关系农民生计,必须科学决策、民主决策。为此,需要建立政策咨询机制,更好发挥政策咨询在土地流转中的作用。一是注重顶层设计与尊重群众首创相结合。土地流转改革和政策制定需要顶层设计,也不能脱离群众的实践探索和创造。要善于从土地流转实践中总结提炼有特色、有价值的新做法、新经验,实现政策的顶层设计与群众首创的有机结合。此外,农村土地流转涉及农民就业、社会保障、教育、卫生以及城乡统筹发展等方方面面的政策,需要用系统观点认识土地流转,跳出土地看流转,广泛征集和采纳合理建议,确保土地流转决策的科学性。二是构建政策咨询体系。建立土地流转专家咨询机构,开展多元化、社会化的土地流转政策研究;实现政策咨询制度化,以制度保证土地流转决策的专业性、独立性;完善配套政策和制度,形成一个以政策主系统为核心,以信息、咨询和监督子系统为支撑的土地流转政策咨询体系。 完善价格评估机制。土地流转价格评估是建立健全农村土地流转市场的核心,是实现土地收益在国家、村集体、流出方、流入方和管理者之间合理、公平分配的关键。因此,必须完善土地流转价格评估机制。一是构建科学的农地等级体系。农村土地存在等级、肥力、位置等的差异,不仅存在绝对地租,也存在级差地租。应建立流转土地信息库,对流转土地评级定等,制定包括土地级差收入、

我国农村土地流转的现状与对策研究

中国农村土地流转的现状与对策研究 引言 农业、农村和农民问题是中国社会经济发展具有全局性、战略性的重大问题。土地问题是影响“三农”问题解决的关键,而如今土地问题的核心是农村土地流转问题。新中国成立以来,中国农地变迁经历了从土地改革,到农业合作化,再到人民公社,最后到家庭联产承包责任制的过程。家庭联产承包责任制还原了农业家庭经营最优的特征,经过让家庭成为自身经济活动的剩余索取者,家庭成员成为财产的股东,并赋予家长配置资源、协调生产和应用激励手段的权力,其结果是“一个家庭责任制下的劳动者劳动激励最高,这不但是因为她获得了她努力的边际报酬率的全部份额,而且还因为她节约了监督费用”。家庭联产承包责任制的制度绩效是显著的。林毅夫在分析1978-1984年间中国农业增长的源泉时,运用生产函数法测算,此间农业产值增长42.23%,在各种解释变量中,制度变量的贡献约占46.89%,相当于同期化肥、资本、劳动力、土地投入的总效应。可是,作为一项制度创新,家庭联产承包责任制不可能一劳永逸地解决农业增长中的全部问题。因为,家庭联产承包责任制在运行过程中逐渐暴露出一些缺陷和不足:其一,家庭经营规模细小,土地零碎,既妨碍了土地的适度规模经营,又妨碍了农业的机械化;其二,随着第二、三产业的发展,农户兼业化日益严重,农业生产成为许多农户的副业,这既不利于传统农业向高效的现代农业转变,也不利于农地的可持续利用;其三,农民对土地的依恋心理增强,给具有现代意义的农民离土离乡增添了新的困难;其四,农民的组织程度降低,农户分散化,使现代农业科技和先进生产经验、先进耕作技术的传播与推广变得比