中国历代官职名称分工整理

- 格式:doc

- 大小:56.00 KB

- 文档页数:2

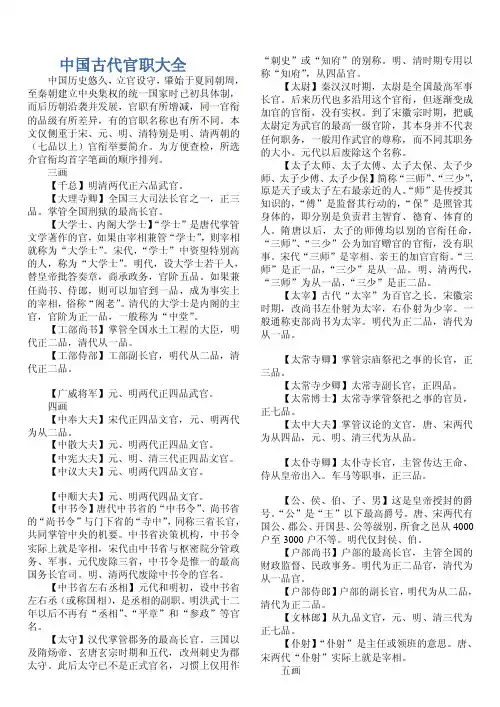

中国古代官职大全中国历史悠久,立官设守,肇始于夏同朝周,至秦朝建立中央集权的统一国家时已初具体制,而后历朝沿袭并发展,官职有所增减,同一官衔的品级有所差异,有的官职名称也有所不同。

本文仅侧重于宋、元、明、清特别是明、清两朝的(七品以上)官衔举要简介。

为方便查检,所选介官衔均首字笔画的顺序排列。

三画【千总】明清两代正六品武官。

【大理寺卿】全国三大司法长官之一,正三品。

掌管全国刑狱的最高长官。

【大学士、内阁大学士】“学士”是唐代掌管文学著作的官,如果由宰相兼管“学士”,则宰相就称为“大学士”。

宋代,“学士”中资望特别高的人,称为“大学士”。

明代,设大学士若干人,替皇帝批答奏章,商承政务,官阶五品。

如果兼任尚书、侍郎,则可以加官到一品,成为事实上的宰相,俗称“阁老”。

清代的大学士是内阁的主官,官阶为正一品,一般称为“中堂”。

【工部尚书】掌管全国水土工程的大臣,明代正二品,清代从一品。

【工部侍部】工部副长官,明代从二品,清代正二品。

【广威将军】元、明两代正四品武官。

四画【中奉大夫】宋代正四品文官,元、明两代为从二品。

【中散大夫】元、明两代正四品文官。

【中宪大夫】元、明、清三代正四品文官。

【中议大夫】元、明两代四品文官。

【中顺大夫】元、明两代四品文官。

【中书令】唐代中书省的“中书令”、尚书省的“尚书令”与门下省的“寺中”,同称三省长官,共同掌管中央的机要。

中书省决策机构,中书令实际上就是宰相,宋代由中书省与枢密院分管政务、军事。

元代废除三省,中书令是惟一的最高国务长官司。

明、清两代废除中书令的官名。

【中书省左右丞相】元代和明初,设中书省左右丞(或称国相),是丞相的副职。

明洪武十二年以后不再有“丞相”、“平章”和“参政”等官名。

【太守】汉代掌管郡务的最高长官。

三国以及隋炀帝、玄唐玄宗时期和五代,改州刺史为郡太守。

此后太守已不是正式官名,习惯上仅用作“刺史”或“知府”的别称。

明、清时期专用以称“知府”,从四品官。

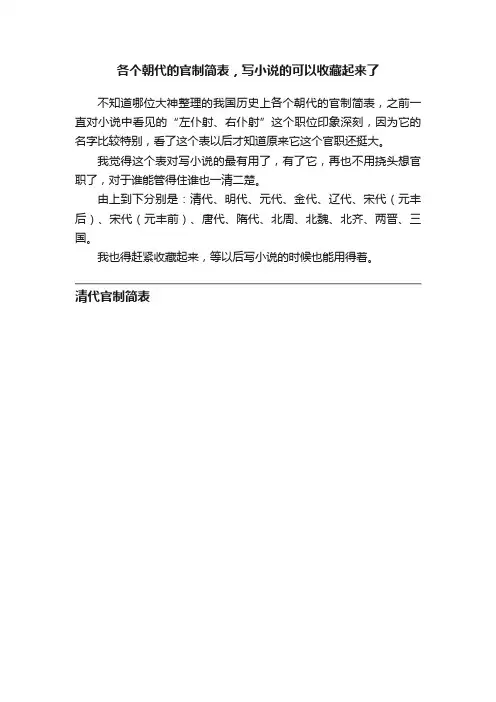

各个朝代的官制简表,写小说的可以收藏起来了

不知道哪位大神整理的我国历史上各个朝代的官制简表,之前一直对小说中看见的“左仆射、右仆射”这个职位印象深刻,因为它的名字比较特别,看了这个表以后才知道原来它这个官职还挺大。

我觉得这个表对写小说的最有用了,有了它,再也不用挠头想官职了,对于谁能管得住谁也一清二楚。

由上到下分别是:清代、明代、元代、金代、辽代、宋代(元丰后)、宋代(元丰前)、唐代、隋代、北周、北魏、北齐、两晋、三国。

我也得赶紧收藏起来,等以后写小说的时候也能用得着。

清代官制简表

明代官制简表

元代官制简表

金代官制简表

辽代官制简表

宋代官制简表(元丰以后)

宋代官制简表(元丰以前)

唐代官制简表

隋代官制简表

北周官制简表

北魏、北齐官制简表

两晋官制简表

三国时期官制简表。

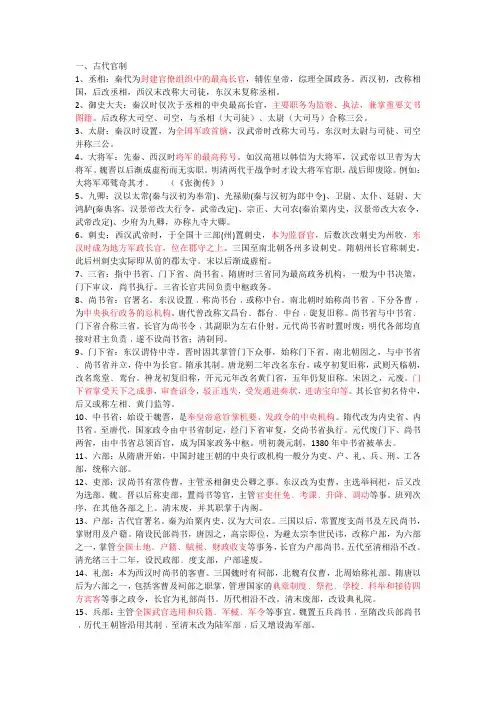

一、古代官制1、丞相:秦代为封建官僚组织中的最高长官,辅佐皇帝,综理全国政务。

西汉初,改称相国,后改丞相,西汉末改称大司徒,东汉末复称丞相。

2、御史大夫:秦汉时仅次于丞相的中央最高长官,主要职务为监察、执法,兼掌重要文书图籍。

后改称大司空、司空,与丞相(大司徒)、太尉(大司马)合称三公。

3、太尉:秦汉时设置,为全国军政首脑,汉武帝时改称大司马。

东汉时太尉与司徒、司空并称三公。

4、大将军:先秦、西汉时将军的最高称号。

如汉高祖以韩信为大将军,汉武帝以卫青为大将军。

魏晋以后渐成虚衔而无实职。

明清两代于战争时才设大将军官职,战后即废除。

例如:大将军邓骘奇其才。

(《张衡传》)5、九卿:汉以太常(秦与汉初为奉常)、光禄勋(秦与汉初为郎中令)、卫尉、太仆、廷尉、大鸿胪(秦典客,汉景帝改大行令,武帝改定)、宗正、大司农(秦治粟内史,汉景帝改大农令,武帝改定)、少府为九卿,亦称九寺大卿。

6、刺史:西汉武帝时,于全国十三部(州)置刺史,本为监督官,后数次改刺史为州牧,东汉时成为地方军政长官,位在郡守之上。

三国至南北朝各州多设刺史。

隋朝州长官称刺史。

此后州刺史实际即从前的郡太守。

宋以后渐成虚衔。

7、三省:指中书省、门下省、尚书省。

隋唐时三省同为最高政务机构,一般为中书决策,门下审议,尚书执行。

三省长官共同负责中枢政务。

8、尚书省:官署名。

东汉设置﹐称尚书台﹐或称中台。

南北朝时始称尚书省﹐下分各曹﹐为中央执行政务的总机构。

唐代曾改称文昌台﹑都台﹑中台﹐旋复旧称。

尚书省与中书省﹑门下省合称三省。

长官为尚书令﹐其副职为左右仆射。

元代尚书省时置时废;明代各部均直接对君主负责﹐遂不设尚书省;清制同。

9、门下省:东汉谓侍中寺。

晋时因其掌管门下众事,始称门下省。

南北朝因之,与中书省﹑尚书省并立,侍中为长官。

隋承其制。

唐龙朔二年改名东台,咸亨初复旧称,武则天临朝,改名鸾堂﹑鸾台。

神龙初复旧称,开元元年改名黄门省,五年仍复旧称。

宋因之,元废。

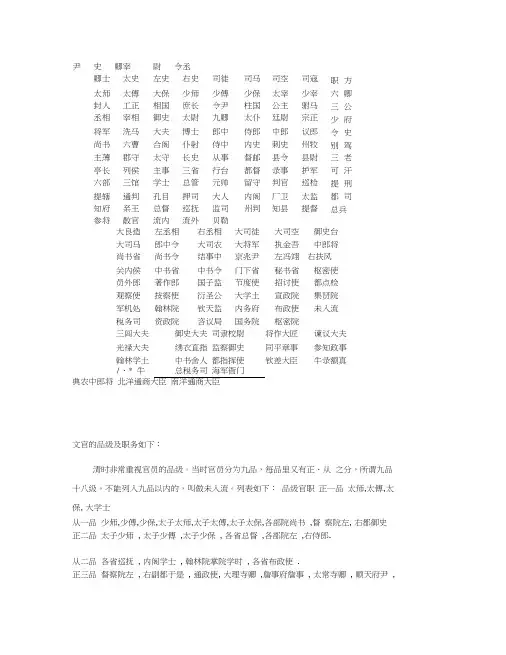

大良造 左丞相 右丞相 大司徒 大司空 御史台 大司马 郎中令 大司农 大将军 执金吾 中郎将 尚书省 尚书令 结事中 京兆尹 左冯翊 右扶风 关内侯 中书省 中书令 门下省 秘书省 枢密使 员外郎 著作郎 国子监 节度使 招讨使 都点检 观察使 按察使 衍圣公 大学土 宣政院 集贤院 军机处翰林院钦天监内务府布政使未入流 税务司 资政院 咨议局 国务院 枢密院三闾大夫 御史大夫 司隶校尉 将作大匠 谏议大夫 光禄大夫绣衣直指 监察御史同平章事 参知政事 翰林学土 中书舍人 都指挥使 钦差大臣牛录额真/、* 牛 r . i i * 总税务司 海军衙门典农中郎将 北洋通商大臣 南洋通商大臣文官的品级及职务如下:清时非常重视官员的品级。

当时官员分为九品,每品里又有正、从 之分,所谓九品十八级。

不能列入九品以内的,叫做未入流。

列表如下: 品级官职 正一品 太师,太傅,太保, 大学士从一品 少师,少傅,少保,太子太师,太子太傅,太子太保,各部院尚书 ,督 察院左, 右都御史 正二品 太子少师 , 太子少傅 ,太子少保 , 各省总督 ,各部院左 ,右侍郎. 从二品 各省巡抚 , 内阁学士 , 翰林院掌院学时 , 各省布政使 .正三品 督察院左 , 右副都于是 , 通政使, 大理寺卿 ,詹事府詹事 , 太常寺卿 , 顺天府尹 ,史 卿宰尉 令丞卿士 太史 左史 右史 司徒 司马 司空 司寇 太师 太傅 大保 少师 少傅 少保 太宰 少宰 封人 工正相国 庶长 令尹 柱国 公主 驸马 丞相 宰相 御史 太尉 九卿 太仆 廷尉 宗正 将军 洗马 大夫 博士 郎中 侍郎 中郎 议郎 尚书 六曹 合阁 仆射 侍中 内史 刺史 州牧 主薄 郡守 太守 长史 从事 督邮 县令 县尉 亭长 列侯 主事 三省 行台 都督 录事 护军 六部 三馆 学士 总管 元帅 留守 判官 巡检 提辖 通判孔目押司大人内阁 厂卫太监知府 亲王 总督 巡抚 监司 州判 知县 提督 参将 散官 流内 流外 贝勒尹 职方 六卿 三公 少府 令史 别驾 三老 可汗 提刑 都司总兵奉天府尹, 各省按察使.从三品光禄寺卿, 太仆寺卿,各省盐运使.正四品通政司副使, 大理寺少卿,詹事府少詹事, 太常寺少卿,鸿胪寺卿, 太傅寺少卿, 各省道员.从四品翰林院侍读学士, 侍讲学士, 国子监祭酒, 内阁侍读学士,各省知府. 正五品左右春房左右庶子, 光禄寺少卿,钦天监监正,六科给事中, 各部院郎中, 各府同知, 直隶知州从五品鸿胪寺少卿, 各道监察御使, 翰林院侍读, 侍讲, 各部院员外郎, 各省知州.正六品国子监司业, 内阁侍读, 左右春房中允, 各部院主事, 京府通判, 京县知县,各省通判.从六品左右春房左右善赞, 翰林院修撰,光禄寺署正,州同正七品翰林院编修, 各部院七品笔贴士,顺天府学教授,训导,京县丞, 外县知县, 各府学授.从七品翰林院检讨, 中书科中书,内阁中书,国子监博士,直隶州州判, 州判. 正八品太医院御医, 各部院八品笔贴士,外府经历,外县县丞,州学正, 县教谕.从八品翰林院典簿, 府, 州, 县训导.正九品各部院九品笔贴士, 县主簿.从九品翰林院侍诏, 刑部司狱, 州吏目, 巡检.未入流京, 外县典吏, 驿丞, 和泊所所官武官的品级及职务如下:品级官职正一品领侍卫内大臣从一品将军,督统,提督正二品副督统,总兵从二品副将正三品参将从三品游击正四品都司从四品城门领正五品守备从五品守御所千总正六品门千总,营千总从六品卫千总正七品把总从七品盛京游牧副尉正八品外委千总从八品委署骁骑尉正九品外委把总从九品额外外委武官无未入流官员的称呼:看电视或看报纸的时候,有的网友可能会被一些官员的称呼搞糊涂了,那么下面我们就把一些官员的别称,介绍给大家。

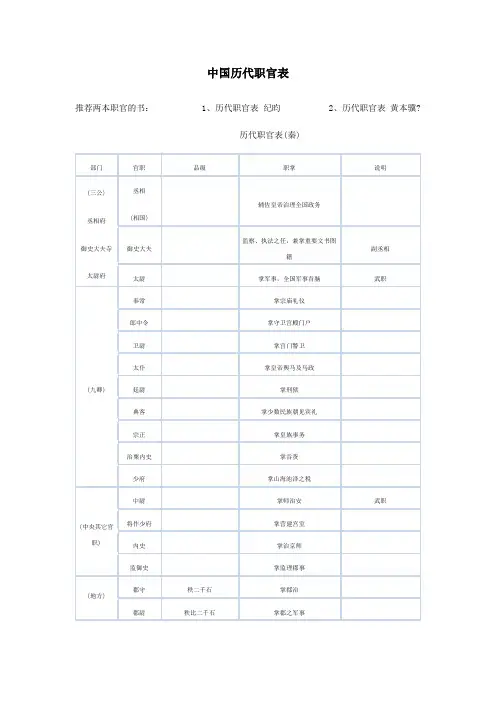

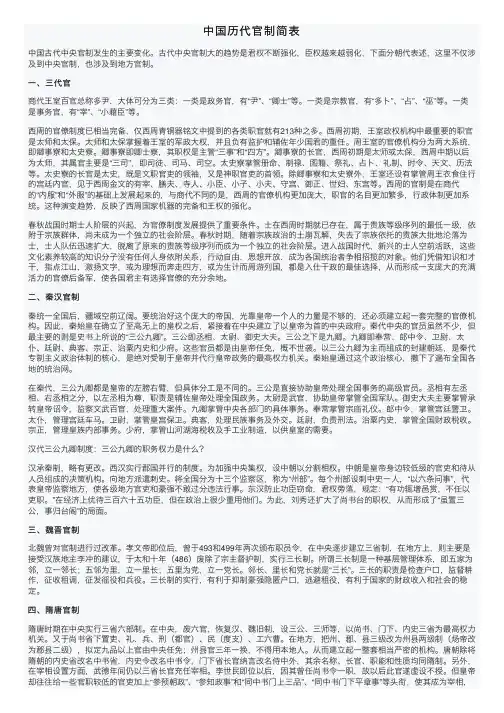

中国历代官制简表中国古代中央官制发⽣的主要变化。

古代中央官制⼤的趋势是君权不断强化,⾂权越来越弱化,下⾯分朝代表述,这⾥不仅涉及到中央官制,也涉及到地⽅官制。

⼀、三代官商代王室百官总称多尹,⼤体可分为三类:⼀类是政务官,有“尹”、“卿⼠”等。

⼀类是宗教官,有“多⼘”、“占”、“巫”等。

⼀类是事务官,有“宰”、“⼩藉⾂”等。

西周的官僚制度已相当完备,仅西周青铜器铭⽂中提到的各类职官就有213种之多。

西周初期,王室政权机构中最重要的职官是太师和太保。

太师和太保掌握着王室的军政⼤权,并且负有监护和辅佐年少国君的重任。

周王室的官僚机构分为两⼤系统,即卿事寮和太史寮。

卿事寮即卿⼠寮,其职权是主管“三事”和“四⽅”。

卿事寮的长官,西周初期是太师或太保,西周中期以后为太师,其属官主要是“三司”,即司徒、司马、司空。

太史寮掌管册命、制禄、图籍、祭礼、占⼘、礼制、时令、天⽂、历法等。

太史寮的长官是太史,既是⽂职官吏的领袖,⼜是神职官吏的⾸领。

除卿事寮和太史寮外,王室还设有掌管周王⾐⾷住⾏的宫廷内官,见于西周⾦⽂的有宰、膳夫、寺⼈、⼩⾂、⼩⼦、⼩夫、守宫、御正、世妇、东宫等。

西周的官制是在商代的“内服”和“外服”的基础上发展起来的,与商代不同的是,西周的官僚机构更加庞⼤,职官的名⽬更加繁多,⾏政体制更加系统。

这种演变趋势,反映了西周国家机器的完备和王权的强化。

春秋战国时期⼠⼈阶层的兴起,为官僚制度发展提供了重要条件。

⼠在西周时期就已存在,属于贵族等级序列的最低⼀级,依附于宗族群体,尚未成为⼀个独⽴的社会阶层。

春秋时期,随着宗族政治的⼟崩⽡解,失去了宗族依托的贵族⼤批地沦落为⼠,⼠⼈队伍迅速扩⼤,脱离了原来的贵族等级序列⽽成为⼀个独⽴的社会阶层。

进⼊战国时代,新兴的⼠⼈空前活跃,这些⽂化素养较⾼的知识分⼦没有任何⼈⾝依附关系,⾏动⾃由,思想开放,成为各国统治者争相招揽的对象。

他们凭借知识和才⼲,指点江⼭,激扬⽂字,或为理想⽽奔⾛四⽅,或为⽣计⽽周游列国,都是⼊仕⼲政的最佳选择,从⽽形成⼀⽀庞⼤的充满活⼒的官僚后备军,使各国君主有选择官僚的充分余地。

我们古代官职大全我们在阅读古代传记和文学作品中,经常会见到一些文武百官的职位名称,他们有一人之下万人之上的丞相,也有小小的负责开闭城门的小门候(实际就是现在的负责看大门的门卫),古代官位门类、级别和现在相比,也是挺齐全和有趣的。

1、太守。

战国称郡守,汉改太守,为一郡的行政最高长官。

秦分三十六郡,比县大.相当于现在的省辖市市长。

2、刺史。

汉武帝分全国为十三州,刺史掌管一州军政大权.相当于省(市)长兼省(市)军(分)区司令员。

3、京兆尹。

西汉京畿地方行政长官.相当于北京市市长。

4、太尉.秦至汉均有设置,为全国军政首脑。

相当于国防部长。

5、越骑校尉.汉武帝时设置,禁军长官。

相当于卫戍区司令员.6、廷尉。

执掌法律、主审要案的大臣.相当于最高法院院长.7、史部尚书。

掌管全国文武官吏考核赏罚。

相当于人事部长。

8、光禄大夫。

皇帝身边顾问之臣.相当于中央顾问委员会常委。

9、中书令。

掌管皇帝命令发布.相当于“两办"秘书长。

10、尚书令。

参议大政,综管政务,百官之长.相当行政院长。

11、车骑大将军。

地位尊崇,多加重臣.相当于元帅军衎.12、行军总管。

统领军队出征的主将。

相当于前沿总指挥。

13、都察院御史。

古代最高监察机构。

相当于监察部长。

14、知府。

地方行政长官,总管州、县事务。

相当于省长(或省辖市长).15、知州。

地方行政长官.相当于省辖市市长。

16、知县。

地方行政长官。

相当于县长。

17、通判。

府之副职.相当于副省长(或省辖市副市长).18、兵马指挥。

明清兵马司主官。

相当于北京市公安局局长。

19、推官。

掌刑名,赞计典。

相当于最高法院政策司处长。

20、都事。

掌出纳文移。

国防部、监察部等部委内设机构局长.21、给事中。

皇帝禁中寄禄官。

相当于元首生活或政治秘书。

22、经历。

部委所属机构主官。

相当于部委二级机构负责人。

23、行人.供差遣出使。

相当于外交部工作人员。

24、典宝.协司宝掌玉玺。

相当于两办负责印章的副处级干部。

中国古代官职一览—、中央官职皇帝下有丞相或称宰相佐理国政,统领百官。

秦设丞相、太尉和御史大夫,组成中枢机构。

丞相管行政、太尉管军事、御史大夫是副丞相,执掌群臣奏章,下达皇帝诏令,并负责监察百官。

汉朝大体上沿袭秦制称为三司,下设九卿,分管各方面政务,后世又演变为三省六部制。

明代内阁为最高政务机构。

清代有军机处,王、公、尚书等为军机大臣,掌握政府大权。

1.三司九卿【三司】三司又叫“三公”共同负责军政事务。

周时以司徒、司马、司空为三司。

秦、西汉以丞相(大司徒)、太尉(大司马)、御使大夫(大司空)为三司,组成中枢机构。

丞相管行政、太尉管军事、御史大夫管监察和秘书工作。

到东汉时,名称有所改变,指太尉、司徒、司马。

【司徒】、【丞相】、【大司徒】主管行政。

是辅佐皇帝的最高政务长官,有时称相国,简称“相”,常与宰相通称。

中国历史上有“太宰”和“丞相”名称,并无“宰相”的官名,但人们习惯上称秉承君主旨意、主宰全国政务、权高势重的人为“宰相”。

宰相为君主之幕僚长,相当于现在的秘书长。

丞相是秦、汉时期定的制度,一般只设一个丞相。

东汉的司徒等于丞相,而真正行使宰相权力的却是尚书令。

从魏、晋至隋、唐,基本上是以中书监、中书令、侍中、尚书令、仆射等执政者为宰相。

从唐玄宗开元年间至宋代,以同平章事为宰相。

宋神宗时以尚书左右仆射为宰相。

元代至明初以丞相、平章政事为宰相,设左右两个丞相,右丞相专门管理国事,左丞相是皇帝的“私人顾问”,不需要管理国事。

明永乐年之后,以内阁大学士为宰相。

洪武十二年以后废除,不再有“丞相”、“平章”和“参政”等官名。

清雍正年之后,军机大臣是事实上的宰相,而内阁大学士是名义上的宰相。

【司马】、【太尉】、【大司马】主管军政。

战国时司马为掌管军政、军赋的副官。

秦至宋均有设置太尉,太尉是全国最高军事长官,为全国军政首脑,相当于国防部部长。

汉代称大司马,掌管军事。

隋唐时司马是州郡太守(刺史)的属官。

后来历代也多沿用太尉这个官衔,但逐渐变成加官的官衔,没有实权。

中国古代官名详解大全(48个)1.皇帝秦王嬴政统一六国之后,王绾、李斯等根据传说中的三皇的名称,上尊号为秦皇。

嬴政决定兼采帝号,称为皇帝,意思是他的功德可以和“三皇五帝”相提并论。

从此,历代封建君主都称皇帝,俗称皇上。

太上皇:秦始皇尊称他的父亲庄襄王为太上皇;汉高祖刘邦尊称他的父亲太公为太上皇,也尊称为“上皇”。

历代皇帝未死时即传位于太子,也就自称太上皇。

2.丞相丞相是封建官僚机构中的最高官职,是秉承君主旨意总理全国政务的人。

有时称相国,常与宰相通称,简称“相”。

如《陈涉世家》:“王侯将相宁有种乎?”《廉颇蔺相如列传》:“且庸人尚羞之,况于将相乎!”《属相》:“丞相祠堂何处寻,锦官城外柏森森。

”《〈指南录〉后序》:“予除右丞相兼枢密使,督都督诸路军马。

”3.宰相封建时代对君主负责的人称为宰相,其位置大致相当于今天的“总理”或“首相”。

宰是主持,相是辅助的意思。

历代都另有正式的官名,其职权大小以及行使权力的方式都有所不同。

封建时代民间常用“一人之下,万人之上”来描述宰相的地位,但一般地说,由于君主集权的加重,宰相的权力也随之而减轻,其中最为典型的是明朝。

明代为了防止权臣篡位,废除丞相而以内阁大学士协助皇帝处理政务,后来大学士成为事实上的宰相。

4.爵位即爵称、爵号,士古代皇帝对贵戚功臣的封赐。

旧说周代有公、侯、伯、子、男五种爵位,后代爵称和爵位制度往往因时而异。

如汉初刘邦既封皇子为王,又封了七位功臣为王,彭越为梁王,英布为淮南王等;魏曹植曾封为陈王;唐郭子仪被封为汾阳郡王;清太祖努尔哈赤封其子阿济格为英亲王,多铎为豫亲王,豪格为肃亲王;再如宋代寇准封莱国公,王安石封荆国公,司马光为温国公;明代李善封为韩国公,李文忠封为曹国公;刘基封诚义伯,王阳明封新建伯;清代曾国藩封为一等毅勇侯,左宗棠封二等恪靖侯,李鸿章封一等肃毅伯。

5.军机大臣军机处是清代辅佐皇帝的政务机构。

任职者无定员,一般由亲王、大学士、尚书、侍郎或京堂兼任,称为军机大臣。

中国历代官职名称分工整理

朝代中央地方

夏

商内服外服

西周三公诸侯国分封春秋(以鲁为例)太宰、司县人

战国(以秦为例)相、将军、尉县令

秦御史大夫郡守丞相县令太尉三老九卿亭长

汉

汉初

御史大夫郡守

诸侯国

丞相县令

太尉三老

九卿亭长

武帝后(含东

汉)

外朝

御史大夫

州牧

诸侯国(弱)

丞相

太尉

刺史

九卿

内朝

御史

太守

尚书

唐

中书省

道

边境:节度使

门下省

尚书省

工部

州

刑部

兵部

县

礼部

吏部

乡

户部

宋

宋初

二府

中书门下

路

经略安抚使

枢密院转运提刑使

三司

户部

州

知州

度支通判

盐铁刺史

元丰年以后

中书省

路

经略安抚使

门下省转运使

尚书省

工部提刑使

刑部

州

知州

兵部通判

礼部刺史

吏部县县令

户部里里正

元中书省(中书令,左右相)行中书省

宣政院辖地,

巡检司等枢密院道

御史台路府县

明

内阁总督

六部

工部巡抚

刑部

省

布政使司

兵部按察使司

礼部都指挥使司

吏部府知府

户部州知州大都督府县知县

厂卫机构里里长

清

军机处总督

内阁(内三院)巡抚

都察院

省

布政使司理藩院按察使司

六部盐运使司内务府府知府

八旗衙门州知州议政王大臣会议县知县。