日本的城市大跨径桥梁介绍

在考察中,我们对日本在城市大跨径桥梁建设中的成就和创新理念留下了深刻的印象,其桥梁结构主要采用悬索桥和斜张桥,下面分别介绍东京彩虹大桥、明石海湾大桥、港大桥下津井濑户大桥、因岛大桥、多多罗大桥和生口大桥的相关情况。

1 日本东京彩虹大桥

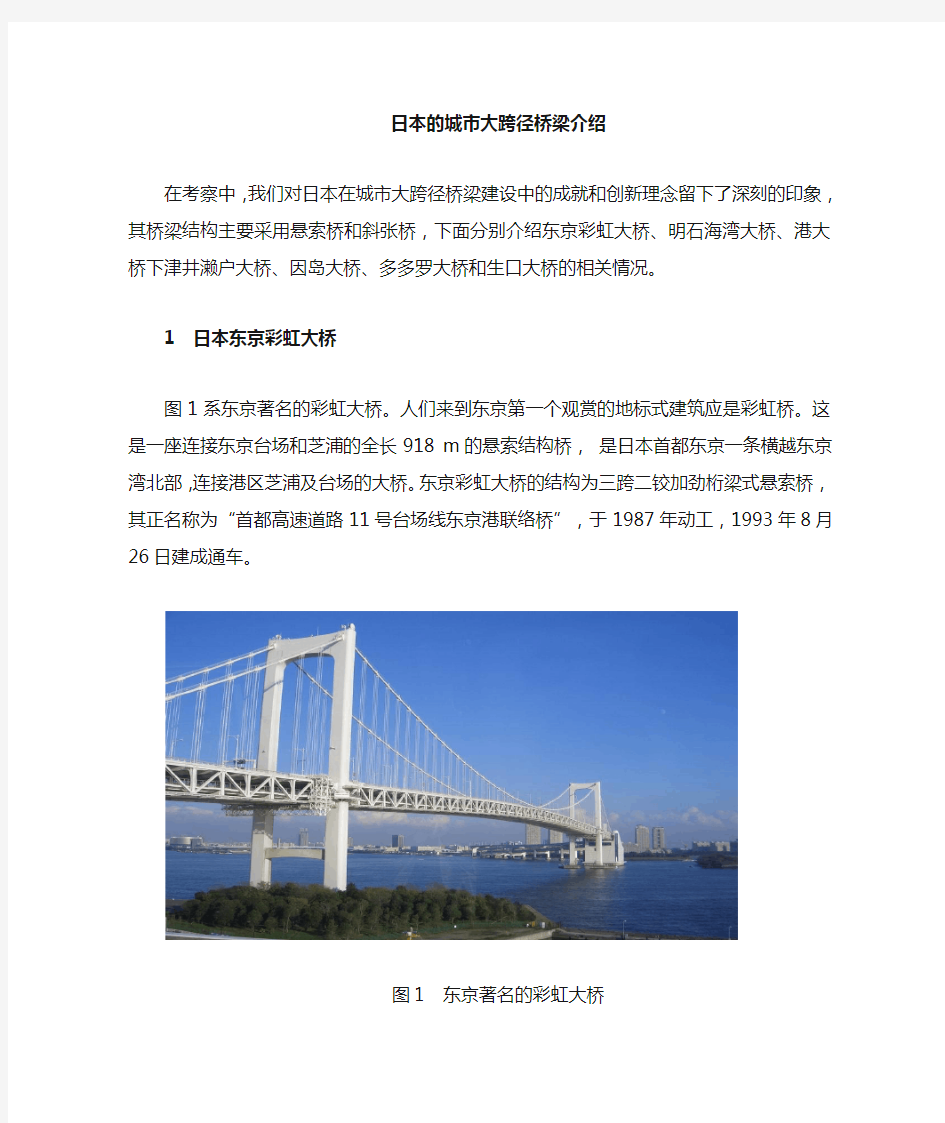

图1系东京著名的彩虹大桥。人们来到东京第一个观赏的地标式建筑应是彩虹桥。这是一座连接东京台场和芝浦的全长918 m的悬索结构桥,是日本首都东京一条横越东京湾北部,连接港区芝浦及台场的大桥。东京彩虹大桥的结构为三跨二铰加劲桁梁式悬索桥,其正名称为“首都高速道路11号台场线东京港联络桥”,于1987年动工,1993年8月26日建成通车。

图1 东京著名的彩虹大桥

彩虹大桥全长798 m,主桥跨径为570 m。桥梁分为上下两层,上层为首都高速道路11号台场线,下层的中央部分为新交通临海线(东京临海新交通临海线)的路轨,两侧为一般道路,包括国道357号行车道及行人道。单车及50cc以下的机车禁止使用彩虹大桥,桥上设有人行道,游人可伴着徐徐的海风漫步在彩虹桥上,饱览东京的景色。

如今东京彩虹桥优美的白色桥体结构,早已成为东京临海的重要景观。在桥梁工程筹建之时设计者就充分考虑了景观要求,并将夜景照明作为其桥梁主体规划的重要内容。大桥的照明分4个部分,主要是主塔悬索大梁和抛锚处。这些部分的照明优美协调并形成一个完整的统一体,同时又不失各自的特点。景观照明随季节日期和时间作相应变化,并创造出丰富的景观效果。从生态平衡的角度充分考虑了节能,其主塔日光下的光色随季节发生变化(夏季白色,冬季暖白),其感官在心理上可产生非视觉上的效果。两座支撑大桥的桥塔使用白色设计,令彩虹大桥与周围的景色相协调和共融。在悬索桥面的缆索上设置有红、白、绿3 色光源,并采用日间收集来的太阳能作为能源,在晚上来点缀彩虹大桥。彩虹大桥的景色已成为日本近年一个新兴的观光胜地,其下层外侧的行人道,让行人可徒步过桥。

2 日本明石海峡大桥

日本明石海峡大桥系世界上目前最长的悬索桥,它位于日本神户市与淡路岛之间,横跨于本州岛与四国岛,全长3911 m,也是世界上最长的双层桥梁。大桥的主跨为 1991 m(960 m+1 991 m+960 m)的悬索桥,两座主桥墩海拔297 m,基础直径80 m,水中部分高60 m。两条主钢缆每条约4 000 m,直径1.12m, 由290根细钢缆组成,重约5万吨。大桥于1988年5月动工,1998年3月竣工。世界最强级的阪神大地震也未能将其震撼,展现了其卓越的设计与施工水平。明石海峡大桥桥面设有6车道,通航净空高为65 m。大桥为三跨二铰加劲桁梁式悬索桥,钢桥283 m,高出333 m,桥宽35.5 m,双向6 车道,加劲梁14 m,抗震强度按1/150的频率,能承受8.5级强烈地震和抗御150 a 一遇的80 m/s 的暴风,是连接日本内陆工业的重要纽带。明石海峡大桥最终实现了日本人把4个大岛连在一起的愿望,创造了 20世纪世界建桥史的新纪录,总投资约40亿美元。

在大桥的建设过程中,工程技术人员首次采用了“海底穿孔爆破法”、“大口径掘削法”和“灌浆混凝土”等新技术,克服了许多难以想象的困难,终于建成了这座技术先进、造型美观的现代化跨世纪大桥。这座跨海大桥总长度达37 km,跨海长度为9.4 km。作为铁路公路两用桥,不仅其总长度是世界第一,其最高的一座桥塔局194 m,相当于一座50层大厦的高度。明石海峡大桥首次采用1800 MPa级超高强钢丝,使主缆直径缩小并简化了连接构造,首创悬索桥主缆,这也是第一座用顶推法施工的跨谷悬索桥。该桥2根主缆直径为1122 mm,为世界上直径最大的主缆;主缆钢丝的极限强度为1800 MPa,也是采用了创世界记录的新技术、新工艺。主缆由预制平行钢丝束组成,这项工艺也适用于同样规模的悬索桥。牵引钢丝由直升飞机牵引跨越明石海峡,这是世界上首次应用的新工艺。

1995年1月,日本神户地区发生里氏7.2级地震,造成约5 000人死亡。震中位于明石海峡大桥南端,距神户几公里。明石海峡大桥经历了一次严峻的抗震检验,因为桥址处的震级也接近里氏8 级,当时距该桥50 km远的桥梁与建筑都已经倒塌。地震发生时,该桥刚刚完成桥塔与主缆施工工作,开始架设加劲梁。根据研究成果表明,明石海峡大桥设计荷载可承受里氏8.5级地震。该桥在阪神地震中仅有微小损坏,由于地面运动,两塔基础之间的距离增加了80 cm,桥塔顶倾斜了10 cm, 使主跨增加了近80cm,从而接近于1991 m,主缆垂度因此减少了 130 cm。大桥的建成使大阪、神户通往四国地区的交通十分便利。每到夜晚,大桥被华丽彩灯环绕,仿佛一串絢烂珠链横跨海湾,由此而得“珍珠桥”的美名。在桥梁的周围,开辟了众多观光设施,成为广受游人欢迎的旅游胜地。

3日本濑户大桥

日本下津井的濑户大桥,位于本四连络桥工程中儿岛一坂出线上。大桥于1981年7月12日动工,1988年4月10日竣工。日本下津井濑户大桥是濑户大桥工程的组成部分之一,跨越下津井海峡,连接柜石岛和本州岛上的鹫羽山。大桥的主跨为940 m(跨径布置为:230 m+940 m+230 m),主梁采用钢梁,矢高94 m,加劲梁高13 m,宽30 m, 钢索间距35 m,左塔高146.08m,右塔高148.91 m。大桥的上层为4车道公路,下层为线铁道。该桥为单跨公铁两用悬索桥,全长1447 m,上层为4车道公路,下层为铁路,通航净空31 m。

这座大桥与本州四国联络桥工程中其他悬索桥的不同之处在于:该桥主缆在本州岛侧采用了隧道式锚碇方案,钢塔及主缆安装架设中采用了空中架线法(AS)施工。桥梁一端靠近鹫羽山以便车辆及列车下桥后可以迅速驶人隧道。采用空中架线法及隧道式锚碇的主要目的在于避免位于隧道附近的锚碇尺寸过大。主缆直径930 mm, 由24288根直径5.37 mm的钢丝组成。这座大桥工期长达9年6个月,是世界桥梁史上的空前杰作。

濑户大桥为铁路公路两用桥,是由两座斜拉桥、三座吊桥和三座桁架桥组成,是目前世界上最大的跨海大桥。它北起本州的冈山县,犹如一条灰白色的钢铁巨龙,穿过世界上唯一的一条铁路、公路上下分开的两层式隧道,弯曲和大方地跨海越洋,向南直奔日本四国香山县。大桥在海中越过5 座岛屿,从远处眺望,5座小岛就象5颗璀燦的绿色明珠,被一根银线串在了一起。由于濑户水域的水下地质构造复杂,水面宽阔,加之台风经常肆虐等不利因素,给大桥的设计和建设带来了诸多难题。根据设计标准,大桥可抵抗里氏8.5级大地震和风速为60 m/s的大风。大桥建成后,不仅方便了两岸交通,也为濑户水域增添了一处人造景观,使日本西部这一颇负盛名的游览地锦上添花。为此,在日本四国的香山县建立了濑户大桥纪念馆(也称本四联络桥纪念馆),通过展出可以帮助人们认识和了解这座“世界第一桥”的真面目和建桥的艰辛过程。

4日本因岛大桥

因岛大桥是日本本四联络线上的一座三跨双铰加劲桁梁式悬索桥,其跨度布置为250m+770 m+ 250 m。大桥于1977年1月31日动工兴建,1983 年12月4日竣工。主缆采用工厂预制平行钢丝股缆,直径为62.6 cm。塔高123.75 m,为有交叉斜撑的桁架式钢塔。加劲桁梁高9 m,两主桁中心距 26 m,上层桥面设汽车道4道,下层设4 m宽的自行车道和人行道。这座大桥建成30年来运行良好,在大型跨海大桥的经济性、安全性和耐久性的建设实践中给人们提供了成功的经验。

5日本多多罗大桥

多多罗大桥位于日本濑户内海,它是连接广岛县生口岛及爱媛县的大三岛之间的一个重要的交通通道。大桥于1992年4月开工建设,1999年竣工,同年5月1日启用。大桥采用斜拉桥结构,主跨长890 m,最高桥塔为224 m的钢塔,系当时世界上最长的斜拉桥。其连接引道全长为1480 m, 设有4个行车道,并设行人及自行车专用通道,属于日本国道317号的一部分。10年后,其世界最长斜拉桥和最高桥塔的纪录被2008年建成通车的中国苏通大桥打破,苏通大桥跨径1088 m,混凝土桥塔高300.4 m。

多多罗大桥全桥长1 480 m。1993年原计划修建一座对称布置的三跨两铰以桁架作为加劲梁的悬索桥。由于悬索桥铺旋基础需巨大的开挖量,破坏了生口岛国家公园的景观,同时专家们认为,在活动地震带上和台风区建设一座世界级斜拉桥技术可行性研究上需充分论证,最终确定与悬索桥主跨径完全相同的斜拉桥方案。既可避免开挖锚碇坑破坏生态的弊端,而且可以节省建设资金和缩短工期;同时,更有利的是斜拉桥的动力稳定性比悬索桥的要好,刚度也较大。

多多罗大桥采用的结构型式为三跨连续复合箱梁斜拉桥,跨径布置为270 m+890 m+320 m,两边跨布置因地形和施工条件的原因是不对称的,其边、主跨径之比分别为0.3和0.34,比一般斜拉桥的边、主跨径比0.4要小。这座当时世界上最大的斜拉桥的成功建成,共采用4项创新技术作为大桥的支撑:(1)每一跨都由其辅助墩来平衡其重量,承受与重力相反的作用力。边跨外端是混凝土梁,与边跨其它部分及中跨的钢梁形成整根混合材料梁。(2)边跨被设计成短、重、高刚度的特性来平衡长且轻的中跨,从而有效地形成良好的稳定。斜拉索采用双索面,呈复扇形编放,并被锚固在倒 Y型的塔顶上某一锚固点来提高梁的抗扭刚度。 (3)塔和梁的截面以及缆索的形状都经过特殊设计,并通过其结构框架的独立性来确保空气动力稳定性的要求。(4)在建筑梁体的过程中不需要任何水中临时支撑,梁体的节段由梁悬臂端的挂篮支承其重量,其过程依赖于主跨、边跨相对于塔的平衡控制,施工中最大悬臂长度达到435 m,这在当时世界建桥技术上是巨大的突破。

6日本有明海岸的4座大桥

日本有明海岸4座大桥之一的斜张桥——矢部川大桥。它位于有明海的北部地区,连接福冈县大牟田市和佐贺县鹿岛市,全长约55 km,是高等级高速道路的大型桥梁,其中的4座桥梁系有明海沿岸高速道路上修建的具有特色的桥梁。

主跨261 m的矢部川大桥,斜张桥的主塔为A 型。当时在上部结构施工过程中,确认桥塔基础下沉,实施了“预加荷载”、“强化主塔基础周边摩擦”、“上部结构体外力筋采用高强度预应力筋”等工程措施,确保桥梁100年使用寿命的安全性。由于有明海沿岸表层堆积着被称为有明黏土的软弱的冲积黏性土,为合理经济地修建桥梁,日本建设者针对软弱地基采用了一些有益措施,如采用轻质填土和加固土墙组合以减轻桥台背面土压,采用现场土和短纤维的气泡混合轻质填土,采用复合地基,等等。目前大桥的运行状态良好。

7日本生口大桥

生口大桥位于日本广岛县尾道市,连接生口岛和因岛,是西濑户大桥机动车道的重要组成部分之一。大桥采用斜拉桥结构,全长790 m,主跨490 m, 于1986年5月18日开工建设,1991年12月8日正式建成通车,成为西濑户机动车道上主跨第五长的大桥,同时也是当时世界上主跨最长的斜拉桥。该桥在日本首次采用了混凝土梁边跨与钢箱梁主跨相结合的设计结构。

大桥的主跨结构采用490 m钢箱梁、边跨采用预应力混凝土箱梁,为大跨度公路斜拉桥。它既是本州四国连络桥中率先采用的混合梁结构形式,也是日本第一座混合梁斜拉桥。为分析该桥拉索系统中拉索的动力响应规律,并掌握其自振频率、结构阻尼等固有振动参数及其特性,于1991年 10月下旬至11月上旬,采用大型起振机,实施了生口桥大幅值振动特性试验。当时,在柔度较大的长大桥梁中,桥梁抗风稳定性是个十分重要的研究课题。很难从理论上量化评估结构物的阻尼特性,并且日本《抗风载设计规范》中所给出的限值也只是经验值,所以通过大量试验积累实测数据是十分重要的。在箱形梁斜拉桥的振动试验中,采用了以往采用的小型起振机和采用吊链使重锤分段逐级升降的方法进行振动试验。这种测试方法由于激振物的能量所限,使得桥梁发生的振动幅值较小,不能掌握桥梁大幅值振动状态下的动力特性。因此研究试验最终采用日本四公团大型起振机,并以《风洞试验大纲》规定的用于评定结构阻尼特性所必须达到的桥梁振幅值为控制指标,以生口桥为对象实施了强迫激振测试。

当时以日本生口大桥为代表的世界混合梁斜拉桥,其中跨大部或全部采用钢主梁,两侧部分或全部采用预应力混凝土梁。这种斜拉桥和单一的混凝土梁或钢梁斜拉桥相比有其自身的优势:其在主梁受力和变形方面,由于边跨主梁的刚度和重量较大,从而减小了主跨的内力和变形,可减少并避免边跨端支点出现负反力;其次,在造价方面,由于减少了全桥钢梁长度,从而节约了费用。应该指出,钢梁与混凝土梁的结合段是结构特性和材料特性突变处,易形成结构的弱点,必须采取科学、合理的连接方式来处理。同时,结合段刚度的匹配也十分重要,应在结合段的钢截面与混凝土截面处渐变刚度。对于多跨斜拉桥,充分研究合理的主跨与边跨比例关系,选择合理的混凝土梁与钢梁的连接位置,并进行边跨受力分析,以最大限度地发挥混凝土的作用,使之既能满足受力要求,又能达到经济、合理、便于施工的目的。在上述方面,生口大桥都为我们提供了可借鉴的经验。

3结语

综上所述,本文对日本城市桥梁发展历史沿革进行了回顾,重点对典型大跨径城市桥梁逐一介绍,力求使读者了解日本大跨径城市桥梁建设和设计的总体水平。

众所周知,桥梁造型艺术积聚着浓厚的民族文化内涵,蕴藏着不同国家、不同民族审美传统、聪明才智和精湛技艺,也应成为人类文明交流的纽带,因此我们应从日本精美的桥型设计和现代桥梁建设上汲取有益的营养成分,创造性地从事我们的桥梁设计。

本文所介绍的日本著名的大跨径城市桥梁,以其鲜明的形象、强烈的艺术感染力,展现了桥梁作为人类所建造的最古老、最壮观、最美丽的建筑工程之一的艺术魅力。笔者认为,桥梁建筑不仅要表现出结构上的稳定连续、强劲稳固的力感和跨越能力,而且要有美的形态与内涵,达到内容和形式上的高度统一,才能显示出不朽的生命力。艺术和技术是紧密相关的,科学技术本身也是美的因素之一,人们将结构力学、钢材、混凝土的最新发展,以及各种现代化新型施工机械的成功应用,才能使各式大跨度的城市桥梁得以孕育而生。

笔者相信,日本的城市桥梁建设将会对我国城市桥梁建设者和同行们提供相关的启示,并有很多值得我们学习和借鉴的东西。让我们携起手来,汲取人类所创造的一切文明财富,进一步推动我国城市桥梁建设的健康发展,促进祖国现代化建设的进程,尽快实现我国由桥梁建设大国向桥梁强国目标迈进。

日本的地理 日本与中国同处东亚,一衣带水,相互交往源远流长。加之其是亚洲唯一发达国家,名校众多,教育水平高。有很多学生选择这位近邻做为留学国家的首选。那么你对日本了解多少呢?日本是一个地形和气候复杂多变的国家,下面学习谷小编给大家介绍一下日本的基本地理常识。 日本是一个太平洋岛国。 日本位于亚洲大陆以东,是太平洋上一个呈弧形的岛国。其领土由本州、北海道、九州和四国四个大岛组成,此外还包括众多较小的岛屿。 太平洋位于日本以东,日本海和东中国海将日本与亚洲大陆分割开来。日本与地中海以及北美的洛杉矶市大致处于同一纬度;而巴黎和伦敦的纬度则略高于北海道北端。 日本的总面积约为378,000平方公里,与德国、芬兰、越南和马来西亚大致相同。其面积仅相当于美国的1/25,小于加利福尼亚州。相当于我国云南省面积,或者1/3个内蒙古自治区。 日本的海岸线各具特色,在一些地方,如千叶县的九十九里滨,长长的沙质海滩几乎呈一条直线,绵延伸展足有60公里;而长崎县的海岸则以半岛、水湾和近海岛屿为特征,如五岛群岛、对马岛和壹岐岛,都位于该县境内。

由于地壳的运动,以前的部分海岸线被海水所淹没,形成众多的水湾和峭壁,使得这一地区的海岸崎岖不平。一股称为黑潮(Kuroshio)(或日本海流)的暖流沿日本群岛南部向东北方向流动,它的支流—对马海流沿日本西海岸流入日本海。另一股称为亲潮(Oyashio)(或千岛海流)的寒流则沿日本东海岸从北向南流动,它的支流—利曼海流从北面流入日本海。暖流和寒流的交汇造就了日本近海水域丰富的渔业资源。 日本是一个多火山多地震的国度。 日本的国土约有四分之三为山体所覆盖。本州中部地区被称为“日本屋脊”,许多山脉的海拔超过3,000米。 位于山梨县和静冈县的交界处的富士山,海拔3,776米,是日本海拔最高的山。山梨县境内的北岳,海拔3,193米,是日本的第二大高峰。位于长野县和岐阜县境内的奥穗高岳海拔3,190米,横跨山梨县及静冈县的间之岳海拔同为3,190米,并列成为第三高峰。 由于地处环太平洋火山带,日本从最北端到最南端有多个火山区—通常认为有7个。在所有的火山中,约有110座为活火山,其中包括伊豆大岛上的三原山,长野县和群马县交界处的浅间山,以及熊本县境内的阿苏山。尽管日本仅占世界陆地面积的1/400,但在全球1,500座左右的活火山中,日本几乎占了1/10。 尽管火山会因其大规模的喷发而造成巨大的危害,但同时也创造出大量的旅游资源。例如,日光、箱根和伊豆半岛等一系列旅游胜地便以其温泉和诱人的火山美景而闻名遐尔。 正如所有这些火山所验证的那样,日本群岛下面的地壳极不稳定,蕴涵着极其丰富的能量。因此,日本也是最易遭受地震灾害的国家之一。以日本的建筑行业为首的各行各业,也纷纷在减震避灾材料上大花心思,以求达到预防灾难或者减小灾难危害的目的,今年也取得了多项优异成绩。 湍急的河流 山峦叠嶂的日本河流密布。绝大多数河流水流湍急,河水在流出山谷和盆地之后不久即汇入大海。黑部川便是河川径流“湍急”的极好证明,该河从其源头—海拔2,900米高的日本阿尔卑斯山奔流而下,仅流经85公里便汇入日本海。 日本最长的河流是信浓川,它从中部地区的山地出发,穿过新潟县,一路奔腾367公里,到达日本海。利根川是第二大河流,它流经关东平原融入太平洋。第三大河流是北海道的石狩川,全长约268公里。从高山奔流而下的众多河流对日本地形地貌的塑造起了很大的作用,缔造了大大小小的山谷和盆地,在河流入海口附近形成了扇形的三角洲。

摘要:本文对世界主要的桥梁结构抗震设计规范基础部分的现状进行了概略的比较,着重介绍日本桥梁抗震设计规范中基础的设计方法,并指出了中国现行《公路工程抗震设计规范》基础部分中存在的一些不足。 关键词:桥梁基础抗震设计日本规范 一、引言 近十年来,世界相继发生了多次重大地震,1989年美国 loma prieta地震(m7.0)、1994年美国northridge地震(m6.7)、1995年日本阪神地震(m7.2)、1999年土耳其伊比米特地震(m7.4)、1999年台湾集集地震(m7.6)等等。因此,专家们预测全球已进入一个新的地震活跃期。随着现代化城市人口的大量聚集和经济的高速发展,地震造成的损失越来越大。地震灾害不仅是大量地面构筑物和各种设施的破坏和倒塌,而且次生灾害中因交通及其他设施的毁坏造成的间接经济损失也十分巨大。以1995年日本版神地震为例,地震造成大量高速公路及高速铁路桥隧的毁坏,经济总损失高达1000亿美元。 中国现行《公路工程抗震设计规范》(jtj004-89)在80年代中期开始修订,于1989年正式发行。随着中国如年代经济起飞,交通事业迅猛发展,特别是高速公路兴建、跨越大江,大河的大跨桥梁、大型立交工程以及城市中大量高架桥的兴建,规范已大大不能适应。但是目前所有国内的桥梁设计,对抗震设计均在设计书上标明的参照规范即是《公路工程抗震设计规范》和《铁道工程抗震设计规范》。与国外如日本、美国的同类规范相比,中国现行《公路工程抗震设计规范》水准远落后于国外同类规范。若不进行改进,则必将给中国不少桥梁工程留下地震隐患。 本文主要介绍了各国桥梁抗震设计规范中基础部分的抗震设计。基础部分对全桥的地震响应以及墩柱力的分布均有非常重要的影响。基础设计不当会导致桥梁墩柱在地震中发生剪断、变形过大不能使用等等,有时甚至是桩在根部直接剪断破坏。基础设计需要考虑的方面除了基础形式的选择以外还包括抗弯强度、抗剪强度桩基础连接部分的细部构造、锚固构造等方面。本文首先对中、美、日、欧洲、新西兰五国或地区抗震设计规范中有关基础的部分进行了一般性的比较。笔者认为,相对而言中国的规范在基础抗震设计方面较为粗糙、可操作性不强。而日本规范在这方面作的最为细致,技术也较为先进。因此,在随后的部分中详细介绍了日本抗震规范的基础设计方法。 二、主要国家桥梁抗震规范基础抗震设计的概况 本文将中国桥梁抗震规范与世界上的几种主要抗震规范(美国的aashto规范、cal-tans规范、atc32美国应用技术协会建议规范,新西兰规范nz,欧洲规范ec8,日本规范japan)进行基础抗震设计方面的比较。 中国桥梁抗震设计规范有关基础设计的部分十分笼统,只以若干定性的条款,从工程选址方面加以考虑,而对基础本身的抗震设计,特别是对于桩基础等轻型基础抗震设计重视不够。这方面,日本的桥梁抗震设计规范和准则规定得比较详细,是我们应当学乱之处。基于阪神地震的经验,地震后桥梁上部结构的修复和重建都比下部基础经济和省时、省力,因此桥梁基础的抗震能力的要求应比桥墩高。

日本钢结构桥资料

日本钢桥新技术资料 日本是钢桥的王国,钢桥的结构形式随着时代的发展而不断地进行着改进。教科书里介绍的结构形式有许多已经过时,日本桥梁建设协会的资料是实际工程设计的参考资料。 少数主梁桥 少数主梁桥是通过采用大跨度的合成桥面板或PC桥面板,达到减少主梁数目,并使横梁,风撑结构简素化以至于省略的新形桥梁。近年来已经成为一种常见的钢桥形式。适用于曲率半径大于700米的场合,经济跨径30到80米。特长:由于采用合成桥面板或PC桥面板,提高了桥面板的跨度。合成桥面板的底钢板同时兼做混凝土的模板。现场打设的PC桥面板或工厂预制的桥面板均可对应。由于桥面板跨度的增大,减少了主梁数目。横梁的间隔也达到10米程度,横梁可以直接使用型材。通过桥面板抵抗横方向的荷重,省略了下风撑。除去强风地域,一直到70米均可保证抗风安全性。跨径再大的话需要对抗风做特别的考虑。

狭小箱梁桥 狭小箱梁桥的主梁比从前的箱梁窄,翼缘的板厚较大,纵向加强肋的设置个数少,省略了横向加强肋,并且通过使用大跨度的合成桥面板,PC桥面板,简化了床组结构。适用于曲率半径大于300米的场合,经济跨径60-110米。特长:纵加强肋的设置个数大大减少,或者省略横加强肋。较大跨径时,虽然箱梁断面较宽,箱内结构也可以简素化。例如最大跨径97.6米,梁高3.1米,腹板间隔2.5米的狭小箱梁,但纵加强肋只设了一处。 当上下线一体化时狭小箱梁

开断面箱梁桥 适用于曲率半径大于300米的场合,经济跨径50-90米。 当上下线一体化时开断面箱梁 合理化钢床板少数I梁桥 适用于曲率半径大于700米的场合,经济跨径60-110米。采用大尺寸的U形加强肋。

日本的工业化 日本是东方国家中唯一在第一次世界大战前取得工业化成功的国家。它打破了欧美国家对近代工业的垄断,证明工业化同样可以在东方国家取得成功,从而为东方的工业化提供了榜样。 一,废除封建割据与封建特权 1853年美国贝里将军重来日本海关之前,日本与中国一样是个闭关锁国的落后封建国家。日本开港后不久,很快沦为西方国际的原料产地和商品销售市场,陷入半殖民地的危机。1868年德川幕府的统治被推翻,建立了以天皇为首的明治政府,明治政府为摆脱财政困境、振兴本国经济和增强国家实力而实行改革,史称“明治维新”。废除封建特权是明治维新的一项重要内容。 1869年,各藩的大名为形势所迫,向明治天皇“奉还版籍”,版是版图,籍是户籍,奉还版籍就是大名将自己的土地和人民的领有权交还天皇。1871年明治政府进一步颁布“废藩置县”的命令,取消藩的界限,以设县代替藩。迫使大名离开领地,迁移到东京居住,消除了封建割据。大名由政府发放俸禄,1873年政府宣布对大名和武士一次性发给4年~ 6年的俸禄,一半用现金,一半用公债,彻底解决了财政遗留问题。 明治政府废除等级身份制度。等级身份制度禁止农民自由择业和迁徙,还禁止武士从事工商业。1871年和1872年,政府废除旧的封建称号,宣布“四民平等”,即士、农、工、商各个等级一律平等。规定各个等级都有居住、迁移、选择职业和订立契约的自由。此外,明治政府彻底废除行会、商会和各种封建特权。 封建割据和封建特权的废除,使日本实现了真正意义上的统一,建立中央集权的政权,为以后各项政策的贯彻实施提供了保证。 二,地制改革和租税改革 明治维新的另一个重要内容是地制改革和租税改革。地制改革的主要内容是:个人对土地可以有所有权;农民世袭租种的土地,归农民所有;抵押过期的土地,归接受抵押的人所有;山林和原野一切共有地归国家所有。1872年,政府废除了禁止土地买卖法令。地制改革建立了农民土地所有制和地主土地所有制。明治政府在地制改革之后,接着实行租税改革,目的是增加财政收入。1873年,政府宣布,农民不再向领主缴纳年费,但佃农必须向地主缴纳地租,土地所有者向政府缴纳地税。地税一律用货币缴纳,地税一般占土地收获量的25%。 通过地制和租税改革部分农民获得了土地所有权,但是沉重的地税和商品货币关系的发展,使土地日益集中到地主手里,农民变成一无所有的劳动者,成为工业后备劳动力。但是,当时工业发展水平有限,无法吸收剩余劳动力,这就造成大量农民滞留农村,希望租种地主的土地谋生。地主发现自己经营土地不如将土地分成小块租给破产农民耕种有利,于是在日本形成一批“寄生地主”,他们向佃农征收的地租一般占收获量的70%左右。如此高额的地租反映了农村中残留的封建性质,阻碍了日本后来彻底的工业化。 地税收入成为国家财政的主要来源。在开始实行地税制度的1873年,地税收入在国家财政

日本的城市大跨径桥梁介绍 在考察中,我们对日本在城市大跨径桥梁建设中的成就和创新理念留下了深刻的印象,其桥梁结构主要采用悬索桥和斜张桥,下面分别介绍东京彩虹大桥、明石海湾大桥、港大桥下津井濑户大桥、因岛大桥、多多罗大桥和生口大桥的相关情况。 1 日本东京彩虹大桥 图1系东京著名的彩虹大桥。人们来到东京第一个观赏的地标式建筑应是彩虹桥。这是一座连接东京台场和芝浦的全长918 m的悬索结构桥,是日本首都东京一条横越东京湾北部,连接港区芝浦及台场的大桥。东京彩虹大桥的结构为三跨二铰加劲桁梁式悬索桥,其正名称为“首都高速道路11号台场线东京港联络桥”,于1987年动工,1993年8月26日建成通车。 图1 东京著名的彩虹大桥 彩虹大桥全长798 m,主桥跨径为570 m。桥梁分为上下两层,上层为首都高速道路11号台场线,下层的中央部分为新交通临海线(东京临海新交通临海线)的路轨,两侧为一般道路,包括国道357号行车道及行人道。单车及50cc以下的机车禁止使用彩虹大桥,桥上设有人行道,游人可伴着徐徐的海风漫步在彩虹桥上,饱览东京的景色。 如今东京彩虹桥优美的白色桥体结构,早已成为东京临海的重要景观。在桥梁工程筹建之时设计者就充分考虑了景观要求,并将夜景照明作为其桥梁主体规划的重要内容。大桥的照明分4个部分,主要是主塔悬索大梁和抛锚处。这些部分的照明优美协调并形成一个完整的统一体,同时又不失各自的特点。景观照明随季节日期和时间作相应变化,并创造出丰富的景观效果。从生态平衡的角度充分考虑了节能,其主塔日光下的光色随季节发生变化(夏季白色,冬季暖白),其感官在心理上可产生非视觉上的效果。两座支撑大桥的桥塔使用白色设计,令彩虹大桥与周围的景色相协调和共融。在悬索桥面的缆索上设置有红、白、绿3 色光源,并采用日间收集来的太阳能作为能源,在晚上来点缀彩虹大桥。彩虹大桥的景色已成为日本近年一个新兴的观光胜地,其下层外侧的行人道,让行人可徒步过桥。

日本地理概况 日本の位置と面積 第一節位置と国土 日本はアジア大陸の東側に南北3,000kmにわたって、弧状に位置している島国である。日本の東と南西には太平洋があり、アジア大陸と日本の間には、オホ―ツク海と日本海と東中国海がある。 日本は日本海と東中国海を隔てて、中国、韓国、北朝鮮と向い合い、東は広い太平洋を隔てて、アメリカ大陸と相対している。北にはオホ―ツク海を隔てて、ロシアのシベリアがあり、南には太平洋を隔てて、フィリピンやインドネシアなどの国々がある。特に、朝鮮半島とは対馬海峡で、また樺太(サハリン)とは宗谷海峡で接しており、大陸や近隣の島々と極めて近い位置にある。こうした地理的条件は、大陸からの人間や文化の移動を容易にし、日本という国家の形成に大きな役割を果たした。 日本と中国は「一衣帯水」の隣国であり、上海から九州の長崎まで約460海里、台湾省から日本の南西諸島の南端までは、約60海里しか離れていない。 日本は東経約123度(沖縄県の与那国島)から154度(東京都の南鳥島)、北緯約20度半(東京都の沖の鳥島)から45度半(北方領土の択捉島)の間にあり、首都東京は東経140度、北緯36度にある。 日本の国土は本州?北海道?九州?四国の四つの大きな島ほか、散在する4,000弱の島からなっている。これらは日本列島と総称されている。 国土の面積は約37万8,000km2である。北海道は本州の北にあり、九州は本州の南西にあって、四国は本州の南にある。その中で、本州の面積が一番大きく、全国面積の61%を占めている。ついで、北海道は22%、九州(沖縄県を含む)は12%、四国は5%をそれぞれ占めている。 日本の国土は、北から北海道、東北、関東、中部、近畿、中国、四国、九州、沖縄の九つの地方に分けられる。これらの地方区分は地形などの自然的特性と地域の産業や歴史的変遷を基礎にして分けられたもので、行政上の地方区分ではない。 行政上では、日本は1都(東京都)、1道(北海道)、2府(大阪府、京都府)、43県に分けられている。東北地方と関東地方には県が十二あり、中部地方には九つの県があり、近畿地方と中国地方には県が十、四国地方には県が四つ、九州地方には県が七つある。沖縄地方は沖縄県一つである。日本の都、道、府、県にはそれぞれ都庁、道庁、府庁、県庁が設けられ、その下に

日本工业化、城市化与农地制度演进的历史考察 [内容摘要]日本在工业化和城市化过程中,一方面工业化、城市化促进农地制度和城市土地制度的统一、协调并推动经济的发展;另一方面,实现了两种制度的协调和发展,反过来又促进了工业化、城市化的发展。日本工业化、城市化与农村土地制度的历史演进过程及其经验,对我国当前工业化、城市化与农地制度的关系演进具有重要的借鉴意义。 日本是发达国家中人口密度最高的国家之一,城市用地大多从农地转换而来。在人均国土资源极为有限的条件下,日本在较短时间内达到了与美国相当的工业化、城市化水平,同时付出了较小的用地代价。 我国从1996年开始进入工业化、城市化快速发展时期,进一步加速了产业结构的调整。其中,如何协调工业化、城市化与农村土地制度(以下简称“农地制度”)的关系问题已经成为解决我国新“三农”问题的关键。 基于此,研究日本工业化、城市化与农地制度的历史演进过程,总结日本在城市化快速发展阶段的经验和教训,对我国协调工业化、城市化与农地制度的关系,实现工业反哺农业以及让农民共享工业化、城市化的成果,具有很大的借鉴作用。 一、日本工业化、城市化与农地制度改革的历史演进过程 概括来说,日本工业化、城市化与农地制度的演进,基本上经历了四个历史阶段,在不同的历史阶段存在不同的特点。 (一)第一阶段:1868—1920年 从1868年明治维新开始,日本开始了工业化的第一发展阶段。这一阶段日本工业化的发展主要是通过农业支持来实现的,表现为征收高额农业税汲取农业剩余扶持工业发展。一战后,日本经济快速成长,工业产出首次超过农业。从明治维新到1920年,日本开始从农业国向工业国转变,同时工业化的发展促进了城市化。经过近30年的工业发展,人口逐渐向城市集中,城市人口从1889年占总人口的10%上升到1920年的18%,农村人口占82%。1920—1930年,大约有半数的工人在第二和第三产业工作,四分之一的日本人居住在城市。 为支持工业化的快速发展,日本政府通过制定多种政策措施促进农业变革,主要体现在以下方面:第一,废除德川幕府时期所颁布的一系列禁令,改革旧的领主土地所有制关系,为农业发展创造良好的环境;第二,制定和大力推广“劝农政策”,推进农业技术改良,兴修农田水利,促进农业生产的发展;第三,重视农业经营,推广农业教育。 这些政策措施的实施,本质上是由于工业化的发展要求农地制度进行相应变革,其效果首先是扩大了耕地面积。具体表现为:一是耕地开发。1868—1896年是日本耕地面积扩张期,这一时期耕地面积通过开发出现了飞跃式的增长,年

国外桥梁设计理念和典型示例介绍 ---全寿命经济分析、造型设计和组合结构桥梁 陈艾荣 同济大学桥梁工程系 摘要:通过对日本多多罗斜拉桥和丹麦的大海带悬索桥等几座桥梁的造型特点的研究,介绍了使用造型单元设计法、整体造型设计法、拓扑分析等方法如何进行桥梁美的创造;通过对国外几座桥梁所进行的全寿命经济分析,阐述了在桥梁设计和规划阶段进行全寿命经济分析的必要性;通过对一座典型组合结构桥梁的介绍,说明组合结构桥梁的发展和应用。 一、概述 桥梁作为公共建筑物,是人类根据生活和生产发展的需要,利用所掌握的物质技术手段,在科学规律和美学法则支配下,通过精心设计而创造出的人工构造物,是人文科学与工程技术相结合的产物。桥梁以其实用性、巨大性、固定性、永久性和艺术性极大的影响并改变了人类的生活环境。桥梁的美如何进行创造也是人们关心的问题。和其他构造物有所不同,作为一种结构艺术,实际上桥梁的美是可以通过技术的方式来达到的。 目前我国在桥梁建设管理的一些惯例和办法在一定程度上加剧了桥梁工程的病害问题。其中只注重建设初期的成本,而忽视桥梁从规划、建设到运营、破坏整个寿命周期的总体成本。各国桥梁使用实践证明,如果片面追求较低的建造费用而忽视了对结构耐久性的改善,不仅影响运输交通的安全、减少结构使用寿命,同时投入的养护维修费用十分可观,甚至远远超过建造中节省的费用。 全寿命经济分析法的基本思想是,在设计施工阶段,不论是事先采取防护措施还是以后“坏了再修”,都要做出经济预算和比较,设计者和承建者要对工程的“全寿命”负责到底,目前,美国已强制实施基建工程管理中的“全寿命经济分析法”(简称LCCA,即Life Cycle Cost Analyze)。 组合结构桥梁今年来得到了飞速的发展。法国工程界提出的波折腹板组合箱梁桥,是利用波折钢板抗剪强度大、纵向刚度小的特点,将其设置在腹板,达到减轻结构自重、减少腹板承担预应力的目的。同时从抗弯、抗压的角度来看,使用波折腹板后,顶底板单独受力,减少了干燥收束、徐变、温差的影响,实现了主动控制设计。 本文将通过对日本多多罗斜拉桥和丹麦的大海带悬索桥等几座桥梁的造型特点的研究,介绍了使用造型单元设计法、整体造型设计法、拓扑分析等方法如何进行桥梁美的创造;然后通过对国外几座桥梁所进行的全寿命经济分析,阐述在桥梁设计和规划阶段进行全寿命经济分析的必要性和基本原理;最后通过对一座典型组合结构桥梁的介绍,来说明组合结构桥梁的发展和应用。这几个方面的国外经验,无疑是值得我们参考借鉴的。

日本地理知识点 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

日本地理概况 一、地理位置和领土组成 1、地理位置 日本位于亚洲东部,太平洋西岸,属于北温带。西隔东海、黄海、朝鲜海峡、日本海与中国、朝鲜、韩国、俄罗斯相望。 2、领土组成 日本是一个群岛国家,领土主要由北海道、本州、四国、九州四个大岛组成, 此外还有大约3000个小岛。 二、自然环境

1、地形 日本海岸线曲折,多优良港湾,横滨和神户是日本最大的对外贸易港口。地形以山地丘陵为主,占日本国土面积的3/4;平原面积狭小,仅占日本国土的12%,关东平原为日本最大平原,面积仅1.1万平方千米。 2、气候 日本为季风气候,北部为温带季风气候,南部为亚热带季风气候。日本的季风气候与中国的季风气候相比,海洋性强,而中国的季风气候大陆性强。即日本气候气温年较差较小,降水季节分配较为均匀,降水量较多。日本终年温和湿润,冬无严寒,夏无酷暑。6月多梅雨,夏秋季多台风。1月平均气温北部-6℃,南部16℃;7月北部17℃,南部28℃。日本海沿岸冬季降雪量较大(因为冬季风越过日本海能带来一定量的水汽)。 3、河流 (1)流程短:信浓川(367公里)、利根川(322公里)

(2)流域面积小:利根川(16840平方公里),然后依次是石狩川(14330平方公里)、信浓川(11900平方公里)、北上川(10150平方公里) (3)落差大,水流湍急:日本多山地,因而使河流的落差很大,水流湍急,激流和瀑布众 多 (4)流量大:日本雨量充沛,河流流量大 (5)富水力资源:河流流量大,落差大 4、自然资源 (1)矿产资源贫乏:日本经济发展的原料、燃料大部分需要进口。 (2)水力资源、森林资源、渔业资源丰富:日本森林覆盖率高达67%,临近着名的北海道渔场。

日本钢桥新技术资料 日本是钢桥的王国,钢桥的结构形式随着时代的发展而不断地进行着改进。教科书里介绍的结构形式有许多已经过时,日本桥梁建设协会的资料是实际工程设计的参考资料。 少数主梁桥 少数主梁桥是通过采用大跨度的合成桥面板或PC桥面板,达到减少主梁数目,并使横梁,风撑结构简素化以至于省略的新形桥梁。近年来已经成为一种常见的钢桥形式。适用于曲率半径大于700米的场合,经济跨径30到80米。特长:由于采用合成桥面板或PC桥面板,提高了桥面板的跨度。合成桥面板的底钢板同时兼做混凝土的模板。现场打设的PC桥面板或工厂预制的桥面板均可对应。由于桥面板跨度的增大,减少了主梁数目。横梁的间隔也达到10米程度,横梁可以直接使用型材。通过桥面板抵抗横方向的荷重,省略了下风撑。除去强风地域,一直到70米均可保证抗风安全性。跨径再大的话需要对抗风做特别的考虑。

狭小箱梁桥的主梁比从前的箱梁窄,翼缘的板厚较大,纵向加强肋的设置个数少,省略了横向加强肋,并且通过使用大跨度的合成桥面板,PC桥面板,简化了床组结构。适用于曲率半径大于300米的场合,经济跨径60-110米。特长:纵加强肋的设置个数大大减少,或者省略横加强肋。较大跨径时,虽然箱梁断面较宽,箱内结构也可以简素化。例如最大跨径97.6米,梁高3.1米,腹板间隔2.5米的狭小箱梁,但纵加强肋只设了一处。 当上下线一体化时狭小箱梁

适用于曲率半径大于300米的场合,经济跨径50-90米。 当上下线一体化时开断面箱梁 合理化钢床板少数I梁桥 适用于曲率半径大于700米的场合,经济跨径60-110米。采用大尺寸的U形加强肋。

日本桥梁抗震设计规范基础设计方法 本文对世界主要的桥梁结构抗震设计规范基础部分的现状进行了概略的比较,着重介绍日本桥梁抗震设计规范中基础的设计方法,并指出了中国现行《公路工程抗震设计规范》基础部分中存在的一些不足。 一、引言 近十年来,世界相继发生了多次重大地震,1989年美国Loma Prieta地震(M7.0)、1994年美国Northridge地震(M6.7)、1995年日本阪神地震(M7.2)、1999年土耳其伊比米特地震(M7.4)、1999年台湾集集地震(M7.6)等等。因此,专家们预测全球已进入一个新的地震活跃期。随着现代化城市人口的大量聚集和经济的高速发展,地震造成的损失越来越大。地震灾害不仅是大量地面构筑物和各种设施的破坏和倒塌,而且次生灾害中因交通及其他设施的毁坏造成的间接经济损失也十分巨大。以1995年日本版神地震为例,地震造成大量高速公路及高速铁路桥隧的毁坏,经济总损失高达1000亿美元。 近几次大地震造成的大量桥梁的破坏给了全世界桥梁抗震工作者惨痛的经验教训。各国研究机构纷纷重新对本国桥梁抗震规范进行反思,并进行了一系列的修订工作。日本1995年阪神地震后,对结构抗震的基本问题重新进行了大量的研究,并十分重视减振、耗能技术在结构抗震设计中的应用。桥梁、道路方面的抗震设计规范已经重新编写,并于1996年颁布实施。美国也相继在联邦公路局(FHWA)和加州交通部(CALTRANS)等的资助下开展了一系列的与桥梁抗震设计规范修

订有关的研究工作,已经完成了ATC-18,ATC-32T和ATC-40等研究报告和技术指南。与旧规范相比,新规范或指南无论在设计思想,设计手法、设计程序和构造细节上都有很大的变化和深入。 中国现行《公路工程抗震设计规范》(JTJ004-89)在80年代中期开始修订,于1989年正式发行。随着中国如年代经济起飞,交通事业迅猛发展,特别是高速公路兴建、跨越大江,大河的大跨桥梁、大型立交工程以及城市中大量高架桥的兴建,规范已大大不能适应。但是目前所有国内的桥梁设计,对抗震设计均在设计书上标明的参照规范即是《公路工程抗震设计规范》和《铁道工程抗震设计规范》。与国外如日本、美国的同类规范相比,中国现行《公路工程抗震设计规范》水准远落后于国外同类规范。若不进行改进,则必将给中国不少桥梁工程留下地震隐患。 本文主要介绍了各国桥梁抗震设计规范中基础部分的抗震设计。基础部分对全桥的地震响应以及墩柱力的分布均有非常重要的影响。基础设计不当会导致桥梁墩柱在地震中发生剪断、变形过大不能使用等等,有时甚至是桩在根部直接剪断破坏。基础设计需要考虑的方面除了基础形式的选择以外还包括抗弯强度、抗剪强度桩基础连接部分的细部构造、锚固构造等方面。本文首先对中、美、日、欧洲、新西兰五国或地区抗震设计规范中有关基础的部分进行了一般性的比较。笔者认为,相对而言中国的规范在基础抗震设计方面较为粗糙、可操作性不强。而日本规范在这方面作的最为细致,技术也较为先进。因此,在

世界著名桥梁赏析

Appreciation of World Famous Bridges 李伟东

1

目录 / CONTENTS

Forth Bridge

1

7

Brooklyn Bridge

2

8

Sydney Harbour Bridge

3

9

San Francisco-Oakland Bay Bridge

4

10

Golden Gate Bridge

5

11

Bixby Bridge

6

12

London Tower Bridge Storseisundet Bridge

Millau Bridge Rion-Antirion Bridge Samuel Beckett Bridge Salginatobel Bridge

2

近代哲学家对美学的看法

“美就是感性认识的完善。” —— 美学的创立者 鲍姆?加登

“美就是理性的感性显现,以最完善的方 式,表达最高尚的思想,那就是美。“

—— 黑格尔

“最动人的美好像是最完善地表达材料强 度与荷重之间的斗争所形成的。”

—— 叔本华

“功能合理就是美。” —— 路易斯?沙利文

“一切绝妙的美都显示出奇异的均 衡关系。”

—— 弗朗西斯?培根的标准

“桥梁艺术”

有其独特的美!

3

01

WORK REPORT

Forth Bridge—福斯桥

4

日本如何建造桥梁 2012-09-10 第02版:当代世界 作者:刘挺来源:学习时报字数:2103 日本有一句俗语是这样说的:世界上有四样东西最可怕——地震、打雷、火灾和父亲。其中,地震排在“四怕”之首。地处环太平洋火山地震带西缘的日本,犹如坐在摇椅上一样总是处于晃动中,全球里氏6级及以上地震的20%都发生在这个岛国,平均每年有感地震达1000次左右。一直以来,如何提高桥梁的抗震性就成为日本桥梁建设者面临的一道难题。 不断改进的桥梁设计规范 公元1886年(明治19年)日本出台了第一部现代意义的桥梁规范——《桥梁筑造保存方法》。在此之后,几乎每次引起桥梁严重破坏的大地震都会促使日本政府修订桥梁抗震规范。例如,1978年宫成县地震促使1980年出版的桥梁设计规范开始考虑结构塑性变形能力,1995年的阪神地震使日本桥梁工程界提出了延性抗震设计和性能抗震设计。 日本的桥梁抗震设计以确保针对桥梁的重要程度而要求的抗震性能为目的,将桥梁分为A类与B类,A类为一般重要桥梁,B类为特别重要桥梁(一般为高速道路、一般国道及紧急输送道路桥梁)。对于A类桥要求在设计基准期内在大概率地震作用下,桥梁不产生严重破坏,在出现小概率的大地震时桥梁不产生致命的破坏;对于B类桥要求在设计基准期内在大概率地震作用下,不出现损害桥梁整体性的破坏,在小概率地震作用下仅产生有限的破坏,但不影响桥梁机能的迅速恢复。 日本桥梁设计权威依据是道路桥梁设计规范,共有五册,每一册后面均附有对规范的解释。每一册均由相应的专门委员会负责编写。其委员会由全国桥梁设计、施工方面的专家组成。根据世界桥梁的发展状况和设计、施工中反映出来的问题,基本上每年都再版、修订一次,使规范不断丰富、不断完善,成为日本桥梁设计人员的得力工具。 制度严密的施工管理 日本是一个非常注重制度管理和流程的国家,对于不同类型的工作及事务都有十分详细明确的规定。日本的桥梁施工采用监督员和现场代理人制。监督员是由建设部在全国各地的

日本地理知识相关内容 日本是一个岛国,主要由本州岛、九州岛、四国岛和北海道构成。下面给大家带来一些关于日本地理知识相关内容,希望对大家有所帮助。 一.基本内容 日本是一个岛国,主要由本州岛、九州岛、四国岛和北海道构成。其中本州岛是日本大城市的聚集地,也是最发达的地区,从南到北分别有中国地区、关西地区、近畿地区、关东地区、东北地区等划分。 四国岛和九州岛的名称来由是战国时期,这两座岛上分别有九个和四个国家(分封诸侯),如今四国岛比较落后,而九州岛则是有着福冈、熊本、鹿儿岛等知名城市。 北海道因为在古代日本很少有人居住,属于近代开发的地区,所以并没有多深远的历史,但是旅游资源的丰富也让很多人倾心已久。 二.自然地理特征 1. 东亚岛国,由北海道、本州、四国、九州四大岛及一些小岛组成,形似一张弓,东京是搭箭的交点,似乎要射向太平洋。 2. 面积狭小,人口稠密,人口超亿的国家(1.27亿)。 3. 海岸曲折,港湾优良——神户、横滨最大海港,东京是第三大港。 4. 境内多山,平原狭小——关东平原最大。 5. 火山之国,地震之邦——富士山最高,是活火山。 6. 季风显著,海洋性强:与亚洲大陆同纬度地区比较冬季较为温暖、夏季较为凉爽。年降水量偏多且较均匀,气温的年较差较小。多梅雨、台风雨、秋雨;西北沿海冬季多雪。 (1)海洋性强的原因:岛国,深受海洋的影响,沿岸有强大的日本暖流流经,冬季较为温暖、夏季较为凉爽。 (2)主要气候类型:本州岛中部以南为亚热带季风气候和以北为温带季风气候。 (3)日本群岛东西两岸的降水季节分配有何不同?原因? ①冬季:西北季风经日本海携大量水汽,受日本西岸地形抬升产生大量地形雨,降水较多,东岸则是背风坡。 ②夏季:东南季风从海洋上来,受地形抬升降水多,而西部是背风坡。 (4)日本国土面积狭小,但自然灾害损失却位于世界前列的原因:

后起之秀 -------德日工业化道路研究及启示 摘要:世界各国由于经济发展的背景和起始条件不同,因此工业化特点各不相同。德国、日本的工业化道路被认为具有类似性,都是在强调一系列政策重点的基础上,通过政府主导型模式推进工业化进程。在不利的国内外环境下,通过政府主导的赶超政策实现工业化。本文在德日政府主导型工业化模式下具体分析德日工业化的特点。 关键词:德国日本工业化政府主导型 世界各国由于经济发展的背景和起始条件不同,因此工业化特点各不相同,并形成了几种具有代表性的模式。德国、日本的工业化道路被认为具有类似性,都是在强调一系列政策重点的基础上,通过政府主导型模式推进工业化进程。在不利的国内外环境下,通过政府主导的赶超政策实现工业化。 1871年德国统一后,仅仅用了30年时间,就完成了工业化,并成为工业强国,居欧洲之首,世界第二,重要原因就是德国政府在工业化和经济发展中起了巨大作用。为实现国家经济发展,德国在社会军事组织基础上建立了强有力的政府官僚体系,成为实现产业保护、统一市场、投资科技的有效组织基础。在英、美已经实现工业化的压力下,德国通过强有力政府干预、通过适当的保护政策很快实现了经济赶超。 日本的工业化也是在政府强制基础上实现的。明治维新后,政府一方面通过大力引进西方先进科技,加速本国工业发展,实行出口导向型政策促进本国工业的发展,另一方面,注重发展教育科技,并在政府干预下迅速改革传统生产体制。同时扩张侵略、掠夺财富加速了日本工业化的进程。 一、政府主导型工业化发展模式在德日的应用 德国工业化进程中,政府的作用是一个不可忽视的重要因素。为尽快摆脱落后局面,促进经济腾飞,德国各邦政府都充分发挥了国家政权干预经济的作用,大力推进革命。其主要改革措施有:实行高关税政策,以保护民族工业;兴办国营企业,资助私营企业;派遣官员出国考察,学习先进经验;招聘外国工程技术人员,组织成立科学研究团体,及时介绍国外新技术和科研新成果等。在国家干预方面,普鲁士堪称表率。早在工业革命准备时期,普鲁士政府就组织成立了技术委员会,颁布了专利法,两次派遣官员赴英国考察学习。30年代末,普鲁士政府制定了铁路法,以加强对铁路建设的统一规划、指导和监督。40年代由政府拨款设立了铁路基金,资助私人铁路公司。从1848年起,政府开始直接修建铁路,到60年代时,国有铁路已占普鲁士铁路总数的一半以上。在其他行业,政府也较深的卷入了经济活动,通过政策扶植,直接定货等多种方式来影响其发展,克虏伯军事和钢铁企业的发展,就是一个明显的例证。普鲁士还兴办了许多国营煤矿和炼铁厂。在普法战争中,德国从法国勒索了50亿法郎的赔款和重要工业区间尔萨斯——洛林,更是对德国工业化的直接刺激,战争赔款大部分都直接投入工业发展之中了。在19世纪后半期工业化腾飞时,德国政府对经济的改

NO.1 伦敦塔桥 建筑名称:伦敦塔桥(Tower Bridge,London) 地理坐标:51°30'18''N,0°04'32''W 主要数据:塔桥两端由4座石塔连接,两座主塔高35米。河中的两座桥基高7.6米,相距76米。 修建时间:1886年。1894年建成通车。 伦敦塔桥是从英国伦敦泰晤士河口算起伦敦塔桥外部的第一座桥(泰晤士河上共建桥15座),也是伦敦的象征,有“伦敦正门”之称。该桥始建于1886年,1894年6月30日对公众开放,将伦敦南北区连接成整体。

伦敦塔桥是一座吊桥,最初为一木桥,后改为石桥,现在是座拥有6条车道的水泥结构桥。河中的两座桥基高7.6米,相距76米,桥基上建有两座高耸的方形主塔,为花岗岩和钢铁结构的方形五层塔,高40多米,两座主塔上建有白色大理石屋顶和五个小尖塔,远看仿佛两顶王冠。两塔之间的跨度为60多米,塔基和两岸用钢缆吊桥相连。桥身分为上、下两层,上层(桥面高于高潮水位约42米)为宽阔的悬空人行道,两侧装有玻璃窗,行人从桥上通过,可以饱览泰晤士河两岸的美丽风光;下层可供车辆通行。当泰晤士河上有万吨船只通过时,主塔内机器启动,桥身慢慢分开,向上折起,船只过后,桥身慢慢落下,恢复车辆通行。两块活动桥面,各自重达1000吨。从远处观望塔桥,双塔高耸,极为壮丽。桥塔内设楼梯上下,内设博物馆、展览厅、商店、酒吧等。登塔远眺,可尽情欣赏泰晤士河上下游十里风光。假若遇上薄雾锁桥,景观更为一绝,雾锁塔桥是伦敦胜景之一。 从桥上或河畔,可以望见停在不远处河上的英国军舰“贝尔法斯特”号,这是第二次世界大战以来英国保留得最完整的军舰。 伦敦塔桥的设计颇为合理,在世界桥梁建筑业中有口皆碑。两岸两座用花岗石和钢铁建成的高塔,高约60米,分上下两层。上层支撑着两岸的塔,下层桥面可让行人通过,也可供车辆穿行。如果巨轮鸣笛而来,下层桥面能够自动往两边翘起,此时行人可改道从上层通过。桥内设有商店、酒吧,即使在雨雪天,行人也能在桥中购物、聊天或凭栏眺望两岸风光。

人教版七年级地理下册《日本》教学设计 1 一、教学目标 1.在地图上指出日本的地理位置、领土组成和首都。 2.根据日本地形图描述日本的地形、地貌特点;根据 书中图文资料,知道日本是个多火山、地震的国家,培养学 生防震减灾的意识,增强珍视生命教育。 3.运用地图和其他资料,分析日本的工业发展特点、 工业布局及成因,理解日本如何因地制宜地发展经济,学会 辩证分析问题的方法。 4.说出日本的人口、民族构成以及文化特点;了解中 国和日本的文化交流。 二、教学重点、难点 1.教学重点 (1)日本是一个多火山、地震的国家。 (2)日本工业的发展特点、成因及分布。 2.教学难点 (1)对日本位置特点的描述。 (2)对日本因地制宜发展经济的分析。 三、教学策略 日本是中国一衣带水的邻邦,与中国经济、文化往来频 繁。作为当今世界经济强国,日本有很多先进经验值得我们 借鉴学习。依据课标要求和学生已有的地理知识与技能基

础,制定适合学生的教学目标,充分利用教材、地图册上的 地图、图表和视频资料等教学资源,激发学生的学习兴趣; 通过创设情境,培养学生自主获取知识的能力以及评价地理 事物的基本方法;以讲授引导、学生自主学习和小组合作学 习等教学方式与方法,引导学生学习对生活有用的地理,学 习对终身发展有用的地理。 四、教学准备 1.教师准备 多媒体课件、设计学生小组研讨的问题。 2.学生准备 地理教材、地图册、学生课下自行查找关于日本文化的 资料。 五、教学过程 导入新课 教师:日本是中国一衣带水的邻邦,两国交往日益频繁,其发达的经济让我们羡慕,同时,我国国内各地反日情绪高 涨,日本对待历史的态度牵动着两国人民的心。这到底是一 个怎样的国家?《孙子兵法》中提到“知己知彼,百战百胜”,今天就让我们走进日本,从地理的视角认识一下这个国家。 设计意图:通过对日本和中国关系的简单介绍,以及兵 法中提到的“知己知彼”,激发学生学习的兴趣。 讲授新课

日本经济发展的三个重要阶段: (1)快速工业化阶段(1945-1970) 日本是亚洲第一个走上工业化道路的国家。19世纪末20世纪初,是日本工业化发展的初期,这一时期日本的工业得到较快发展并奠定了一定基础。二战后,日本工业遭到重创,但经过战后十年的恢复和发展,工业经济重新复苏。20世纪中叶,日本工业经济进入高速增长阶段,在历史上日本称为“经济高度成长期”。 1945年二战结束时,日本还属于贫穷落后国家或地区。虽然日本国内军事工业已有一定的发展,但与当时的英、美、法、德等资本主义国家相比,总体经济水平还很低。1940年,日本的人均GDP为2765(盖凯)美元1(美国当时为8215美元)。第二次世界大战,日本经济严重衰退,1945年日本人均GDP降到1295美元(美国当时为11722美元)。日本真正进入工业化过程还是在二次大战之后,在战后的最初8年间,日本GDP的年均增率为7.67%;随后的15年间,GDP的年均增率一直保持在7%以上,是日本经济快速发展时期。1970年日本重化工业在制造业中的比重为62.2%,达到顶峰,它标志着重化工业化的完成,从此进入了“后工业化时期”。历经30年时间,完成了工业化过程。最初的20年其速度在资本主义经济发展史上都是罕见的,国民生产总值平均每年增长10%以上。 (2)产业结构调整阶段(1971-1990) 进入70年代以后,由于石油危机、日元升值、能源短缺、环境制约、商品生产能力过剩,工业发展步伐放缓,日本经济增长率下降,物价大幅度上涨。这一时期,日本政府开始着手产业结构调整,积极推动产业结构升级,1971年,日本产业结构审议委员会在咨询报告中提出了发展知识密集型产业的四个方面:研究开发工业、高级装配工业、时兴型工业和知识产业,提出通过国际水平分工和知识融合化来促进日本产业结构的新发展。日本工业很快走出低迷,进入一个新的发展阶段。20世纪80年代,日本成为世界第二经济大国。 (3)经济衰退阶段(20世纪90年代后) 进入20世纪90年代之后,日本步入长期的经济衰退,尤其是1997年秋季以来,日本经济更是一蹶不振。进入21世纪,日本经济出现低迷,GDP增长率明显下降。但从经济实力来讲,日本作为世界经济第二强的地位并未动摇。日本 1可比价格,1990年盖凯美元,下同。

.精品文档. 人教版七年级地理下册《日本》教学设计1 一、教学目标1.在地图上指出日本的地理位置、领土组成和首都。2 .根据日本地形图描述日本的地形、地貌特点;根据书中图资料,知道日本是个多火山、地震的国家,培养学生防震减灾的意识,增强珍视生命教育。3.运用地 图和其他资料,分析日本的工业发展特点、工业布局及成因,理解日本如何因地制宜地发展经济,学会辩证分析问题的方法。4.说出日本的人口、民族构成以及化特点;了解中国和日本的化交流。二、教学重点、难点 1 .教学重点(1 )日本是一个多火山、地震的国家。(2)日本工业的发展特点、成因及分布。2.教学难点(1)对日本位置特点的描述。(2)对日本因地制宜发展经济的分析。三、教学策略日本是中国一衣带水的邻邦,与中国经济、化往频繁。作为当今世界经济强国,日本有很多先进经验值得我们借鉴学习。依据课标要求和学生已有的地理知识与技能基础,制定适合学生的教学目标,充分利用教材、地图册上的地图、图表和视频资料等教学资,激发学生的学习兴趣;通过创设情境,培养学生自主获取知识的能力以及评价地理事物的基本方法;以讲授引导、学生自主学习和小组合作学习等教学方式与方法,引导学生学习对生活有用的地理,学习对终身发展有用的地理。四、教学准备1 .教师准备多媒体课件、设计学生小组研讨

的问题。2.学生准备地理教材、地图册、学生课下自行查找关于日本化的资料。五、教学过程导入新课教师:日本是中国一衣带水的邻邦,两国交往日益频繁,其发达的经济让我们羡慕,同时,我国国内各地反日情绪高涨,日本对待历史的态度牵动着两国人民的心。这到底是一个怎样的国家? 《孙子兵法》中提到“知己知彼,百战百胜”,今天就让我们走进日本,从地理的视角认识一下这个国家。设计意图:通过对日本和中国关系的简单介绍,以及兵法中提到的“知己知彼”,激发学生学习的兴趣。讲授新课第一环节:多火山、地震的国家教师:要想了解一个国家,我们一定要从它的位置和范围说起,之前已经学习过如何了解一个大洲的位置及自然环境的学习方法,现在请同学们自主阅读教材14至16页的字内容以及地图和图片,小组合作,共同完成下列问题。1.你能找到几种表述日本位置特征的方式?2.日本的领土组成有什么特点? 3 .你能说出日本海岸线的特点吗?这种特点对于日本有什么影响? 4 .你能用板块构造学 说解释日本是多火山、地震的国家吗?多火山、地震对于日本有什么影响(要找到有利影响和不利影响)?你有好的策略帮助日本减轻自然灾害的影响吗? 5 .中国也是个多地震 的国家,你知道地震临时应该怎么做吗?学生回答预测:这部分内容强调学生通过自主阅读教材、小组合作交流共同得出答案,所以学生回答不全面是正常的,教师要不断地加以引导,最后由