王澍 威尼斯双年展

- 格式:ppt

- 大小:9.68 MB

- 文档页数:81

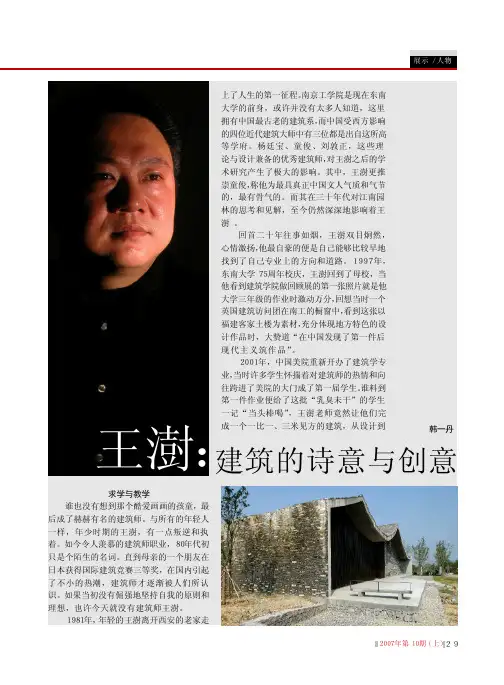

人生经历王澍,1963年11月4日出生于新疆维吾尔自治区的乌鲁木齐市。

[1] 成长于新疆、北京、西安。

小学、初中均毕业于铁一局西安子弟学校。

1981年毕业于中铁一局西安中学。

1981年后游学江南。

1981年被东南大学(时称南京工学院)建筑系录取。

1985年毕业于南京工学院(现东南大学)建筑系获学士学位。

1988年毕业于东南大学建筑研究所获建筑学硕士学位(导师:齐康院士)。

1988至1995年在浙江美术学院(现中国美术学院)工作。

1990年建造的海宁青少年宫是王澍的处女作。

2000年毕业于同济大学建筑城规学院,获博士学位(导师:卢济威),建筑设计与理论专业城市设计方向。

职业生涯1988年从南京工学院(现东南大学)硕士毕业后,他来到浙江美术学院(现中国美术学院)从事旧楼改造,及环境与建筑关系的研究。

1997年王澍与妻子陆文宇一起成立了“业余建筑工作室”。

在一篇叫做《业余的建筑》的文章里,王澍阐释“业余”:“强调一种建筑观是业余的,实际上就是在强调自由比准则有更高的价值,并且乐于见到由于对信用扫地的权威的质疑所带来的一点小小的混乱。

”业余工作室只有六个人:王澍夫妇和王澍的四个弟子,他们通常要和一些大型设计院合作,来完成全部的施工图设计。

行内的规矩是,工作室做好设计方案,设计院配一套施工图,就动土开工了。

陆文宇不放心,和设计院达成了“新规矩”:第一遍做好的施工图得拿回工作室补充、完善,再请设计院二次矫正,然后给回工作室最终检查、定案。

别人只做一道的工序,“业余工作室”得做四道。

2000年,王澍在同济大学建筑与城市规划学院取得博士学位后开始担任中国美术学院建筑艺术学院院长,扎根杭州深度耕耘。

2002年,他出版了专著《设计的开始》。

2011年,王澍成为第一位担任哈佛大学研究生院“丹下健三客座教授”的中国本土建筑师2011年底,王澍受聘哈佛大学研究生院丹下健三荣誉教授,做了题为“自然形式的叙事与几何”的演讲,他对着台下怒吼:“I tell you the truth! China wants to become America!China wants to become America! China wants to become America!”(我告诉你们真相!中国就是想变成美国!中国就是想变成美国!中国就是想变成美国!)。

建筑师王澍的困扰:从来没有这么多机构想颁奖给王澍——当他获得普利兹克建筑奖后,他们蜂拥而来。

能推掉的,王澍尽量推掉,只是偶尔配合。

2012年10月,王澍去美国接受《华尔街日报》颁给他的“2012年全球创新人物奖”。

领奖的时候,他顺便去了一趟纽约大都会博物馆——那地方他已去过多次,每次都有新收获。

这回正在展览绘画上的中国园林,他看到了三十一幅文徵明画的拙政园中的八幅,和一张北宋时期佚名的园林大画,“难得一见”。

“每回出去旅行,心里都在滴血。

”王澍对南方周末记者说:“好东西都留在国外了。

”他自诩“后锋建筑师”想从这些传统绘画里探索未来。

王澍对“先锋”的定义是“跟着国外最新的潮流跑”:“但面对传统这个问题,包括国外有探索性的建筑师,都无从下手。

我觉得后锋比先锋更有挑战性。

"别人忙着接项目、建地标的时候,王澍在工地上和工人们打了十年交道。

“找不到潮流的方向时,他们就要来看一看王澍在干什么。

”王澍习惯了不着急,他清楚自己“在中国建筑界一直有个特殊的位置”,“当所有人都忙完了,想安安静静讨论点深度的东西时,就会找到我。

”普利兹克奖让他终于从各类质疑中抽离,转而身价倍增,不少地产商都希望能找来王澍设计,至少是“挂个名字”。

“这并不等于他不要钱,也不等于他抗拒商业设计。

”许江对南方周末记者说。

王澍也做过商业建筑——杭州的“钱江时代”公寓。

但大多数时候,王澍还是会像以前那样推掉那些地产商:“我做不到像有些人,既能在赚钱的圈子里头混一圈,又跑回非赚钱的圈子里混一会儿。

我没有这么高的智商。

”除了土特产,还有什么是纯中国的?南方周末:你曾说北京、上海不是你心目中的中国,它们什么时候开始不是的?王澍:我们整个一百年的变革,目的就是为了让中国变成另外一个我们想象中的国家。

这个国家不管是资本主义的版本,还是共产主义的版本,都是西方模式。

打造到现在,我觉得很成功,它基本上可以不叫中国了。

当一个国家失去文化属性的时候,你就失去了扎根在文化里的基本的感觉和尊严。

骈枝的苦恼阅读答案【篇一:语文二轮专题辅导与训练专题检测卷论述类文本阅读-江苏专用】word版,请按住ctrl,滑动鼠标滚轴,调节合适的观看比例,答案解析附后。

专题检测卷(七)(45分钟 54分)断想郭佳音③当然,对这部作品来说,最为重要的,还是作者那“跟拍”式的想像力。

“跟拍”是电影术语,也就是跟镜头,是拍摄时适应动体的动作,好比在近距离拍摄汽车时,就要采取与驶车的速度相应的移动相机的方式,这会使周围环境的动态更加引人注目。

罗琳的想象力最大的特色和成功之处,就在于“身临其境”,在于以这种“跟拍”式的视角充分表现魔法世界的神奇。

这部作品的万能视角并不是“上帝化”的。

她仿佛与我们一起用新鲜的眼神张望着这神奇、美丽,而有时又充满了悲伤和凶险的魔法世界,由于作者和读者间保持了一致和相对静止,她的描写也就越发生动可感。

她写“三把扫帚”酒吧,读者就仿佛也身处那个温暖、热闹的环境,大口喝着美味的“黄油啤酒”;她写魔法部,我们也感觉到了庄严、忙碌一如现实世界的政府部门般的氛围;她写霍格沃茨学校中的“禁林”,让读者们也觉得神秘和一阵阵恐惧。

她并不用“理所当然”来讲述一个陌生的故事,而是用耐心的、逐步的节奏来写作——主人公刚到霍格沃茨上学的时候,他不太了解这个魔法世界,我们也不太了解;当他已经熟知这个世界的一切,能够熟练使用各种魔法的时候,我们亦对一切习以为常。

这种想象力极富感染力,同时又是细腻的、没有进攻性和强迫性的。

答:______________________________________________________ ________________________________________________________________ ______________2.文章第③段为什么说“这种想象力极富感染力,同时又是细腻的、没有进攻性和强迫性的”?(6分)答:____________________________________________________________________________________________答:__________________________________________________________________章太炎张中行提起章太炎先生,我总是先想到他的怪,而不是先想到他的学问。

王澍代表作品衰变的穹顶2010年8月29日,王澍作为首个以个人身份参加最核心的专题展的建筑师,凭借作品“衰变的穹顶”(Decay of Dome)获得了该届展览的特别荣誉奖。

而此前,中国建筑师参加的都是非核心的国家馆展示或外围展,上一次获得核心展大奖还是8年前,中国与亚洲多国建筑师合作的项目。

简洁小木条理念打动老外威尼斯建筑双年展是当今世界建筑界最重要的展事,王澍获得特别荣誉奖,是中国力量继8年前“长城脚下的公社”项目获双年展“建筑推动大奖”后,第二次获得专业大奖。

当年,王澍也参与了“长城脚下的公社”项目,但该作品是由亚洲建筑师合作完成的。

作为纯“中国造”的建筑师,此次他获得个人大奖,暗示了中国建筑师力量的崛起。

对于威尼斯建筑双年展,中国的很多建筑师可能并不在意。

他们不关注甚至不太了解威尼斯建筑双年展,因为他们“喜欢跟自己玩”。

在很多并不需要特殊创意也能生存得不错的建筑师看来,重要的是眼前和市场。

不过,至少现在有人愿意走出这个封闭圈子,跑出去和国际友人“玩”,并且玩出了名堂,赢得了喝彩,他就是王澍。

“衰变的穹顶”为什么能获得威尼斯建筑双年展评委会的青睐?乍看“穹顶”,会觉得这是个简单得有些简陋的作品。

由上百根细小木条搭成的“穹顶”,亦中亦西,兼具中国东方文化旨趣和西方宗教建筑特点的建筑。

“建筑成本”也就值五六千元。

“穹顶”完成的效率也令人称奇,在威尼斯,王澍和3名助手花了3天就建成了。

评委会对作品的评语是:作品针对中国快速现代化的现状,特别有价值。

因为它可以快速搭建与拆卸,轻盈简洁,对建筑环境零负担,用料环保,富有美感。

似中似西不可思议的失重“这个作品看似简单,可解读的意思至少有四五层。

”王澍说:“作品搭建方式吸取中国传统建造方式,形式特点则采用西方穹顶结构。

类似于十字架的构件,在似像非像之间,形成中西文化交融的美感。

从选材上,这又是一种生态建造,是用边角小料搭构的,每个材料都很细,很小,很便宜,很普通,也很智慧。

王澍-普利策评价(引自网络)2012-11-28 16:51:23| 分类:建筑理论| 标签:建筑理论|举报|字号订阅恭喜王澍!当问及获奖感受时,王澍电话表示:“这真是个巨大的惊喜。

获得这个奖对我来说实在是太荣幸了,本来想六十岁可以获奖,没想到四十八岁就获得这个奖项。

这么多年做下来,蛮孤独的。

这次获奖,我突然意识到在过去的十多年间做了如此多的事情,看来真诚的工作和足够久的坚持一定会有某种结果”。

当问及自己的建筑理念是怎样产生的,王澍说:中国的城市在过去20多年的发展里面,传统的这部分被破坏得很厉害,有非常多的高层建筑出现,可能是发展太快,思考太少,就认为这里面有太多的文化的问题。

实际上它直接冲击到中国的传统文化。

但是反过来,我们这么大的人口,高层建筑是不可避免的。

我觉得还是比较缺乏这种原创型的带有思考的探讨。

作为一个当代的建筑师,或者一个当代的艺术家,一定要对当代发生的问题有反应,有回答。

自己的很多灵感来自于中国传统的绘画,和自然对话的观念,当然还包括其他的线索。

“自己的很多灵感来自于中国传统的绘画,和自然对话的观念,当然还包括其他的线索。

”——以上2点在本帖中都曾经深入探讨,此处引用作为另一例证!链接:普利策奖2012年评委对于王澍的评价:注意,评委里的张永和是东大81届校友帕伦博勋爵当我们来中国深入考察王澍的整体作品时,我们所见证的是一个建筑大师的作品,这一点毋庸置疑。

我们一致决定将2012年的奖项颁发给王澍,就如我们曾经将此殊荣颁发给华人建筑师贝聿铭。

亚历山大·阿拉维那目前在中国关于城市化的发展进程有很多显著的问题,是应该保持传统建筑还是应该仅着眼于未来?如同其它的伟大建筑作品一样,王澍的作品是恒久的,超越了目前城市化的难题,他的作品保留了当地的文化底蕴,同时也展现了国际化设计。

斯蒂芬·布雷耶当评委会将普利兹克建筑奖颁发给年轻的中国建筑师王澍,我们不仅要称赞他的设计达到了奖项所要求的高水准,同时也想传递一种乐观的认可与鼓励,我们期待今后能够看到他更多如此卓越的作品。

业余建筑工作室创始人王澍:更独立元特约记者正道北京报道2年前,获得被称为国际建筑界的“诺贝尔奖”―普利兹克奖(Pritzker Architecture Prize)的王澍,尽管始终希望保持着内心的平静,但是他的生活却再也回不到平静了。

2年后,王澍声名日盛,自愿或无可奈何地成为各地政府、活动的座上宾,但是他始终主动保持着与“商业”的距离,他的内心坚持着中国文人的“情怀”与立场。

“很多问题是体制解决不了的,要求的是思想上的变革。

未来建筑师的生存方式会不会更好,我不敢说,但是会更多元。

当年我开始做我的业余建筑工作室时,几乎没有同类,但现在渐渐就多起来了,将来会有更多的独立工作室,有更多的独立性、业余性。

”他告诉我们。

“我们这批从上世纪80年代走来的人有很强烈的探索心态,也就是所谓的前卫、先锋。

我们的矛头指向传统,这种传统并不是真正活着的中国传统,而是陈腐的、封闭的、将死的传统。

我们以为我们所追求的那种现代化、先锋性的东西,极为重要;但这时候中国传统的东西在哪里?我们毕竟是中国人,我们的目的并不是要把中国建成另一个美国。

”王澍在最近的一次演讲中自陈,“我想走一条更接近于自然的道路。

可这条道路,并不是你想走就能走的。

”因为这种梦想,他一直在路上。

王澍与同为建筑师的妻子陆文宇,自1997年在杭州创立“业余建筑工作室”,这家公司仅仅修建过50座建筑,更多关注的是“一种在中国被贬抑了一个世纪之久的哲学”,似乎不可能完成改变中国盲目的发展进程的任务。

然而,他试图通过他的建筑设计来说服人们。

这些设计风格独特、充满现代气息的建筑,却默然会让人联想起中国熙熙攘攘的旧城气质。

艺术家欧宁对他的评价是:“他前卫的设计风格来自中国的传统。

”“其实中国文化最了不得的,就在于我们保留了自然足够的多样性,而西方人的"数学脑袋"和"几何脑袋"认为人是不可能把这样的多样性组织在一起的。

这个结构是我反复试验,十年之后终成正果,这个风景我称之为"形而上"。

素材积累——王澍一.人物简介执着践行中国本土建筑学理念,享有“中国最具人文气质的建筑家”美誉。

代表作品:世博会宁波滕头案例馆、苏州大学文正学院图书馆、中国美术学院象山校园。

二.人物语言1.“我们几乎所有的大城市都崩盘了,传统的东西几乎没有了,完全西化了”2. “我努力在走另一条路,和现在流行的不同、和西方现代建筑不同,我称之为另一种不同的建筑--…重返自然之道‟,这就是我要走的方向。

”3.我们的山水画,有人怡然居住在深山中,是一个和自然完全融合的文化,包括诗歌、书法、园林、绘画等等,有一套非常精致而复杂的哲学,这个东西可以说现在几乎没有人了解,我们谈中国、谈自己的传统时其实和外国人差不多,非常可怕,实际上我们已经是另外一个国家了。

三.写作角度1.不急功近利当年学业有成的他并未急于出来工作获取利益,而是在杭州以一种“隐居”的方式生活着。

在此期间,他与工匠一同干活上工,不断反思,以一种最原始也是最朴实的途径,来一步一步走近他理想中的中国建筑艺术。

也许正是这六七年时间的反省,使得王澍能够在浮躁的社会和喧嚣的环境中静下心来,细细体味中国传统文化的精髓和魅力,并发掘其与建筑内在的微妙关系。

这使得王澍的一些作品中具有和国画中相同的一些性质。

普利兹克奖评委会主席评价王澍时说道:“他的作品能够超越争论,并演化成扎根于其历史背景永不过时甚至具世界性的建筑王澍是睿智的,因为他在浮华的世风下能保持平和的心态去发现建筑的本质2. 扎根于中国文化王澍是睿智的,因为他在自己的作品设计是能够体现出自己独到的视角和对中国文化的高深见解,他将中国传统文化“植”入当代建筑中,并将这种精神贯穿始终。

普利兹克奖评委会主席评价王澍时说道:“他的作品能够超越争论,并演化成扎根于其历史背景永不过时甚至具世界性的建筑王澍认为西方现在可持续发展、生态建筑这些概念,实际上已经处于被发达的科技绑架的状态,用了很多高科技,做出这类造价非常高的“生态建筑”,根本无法普及。