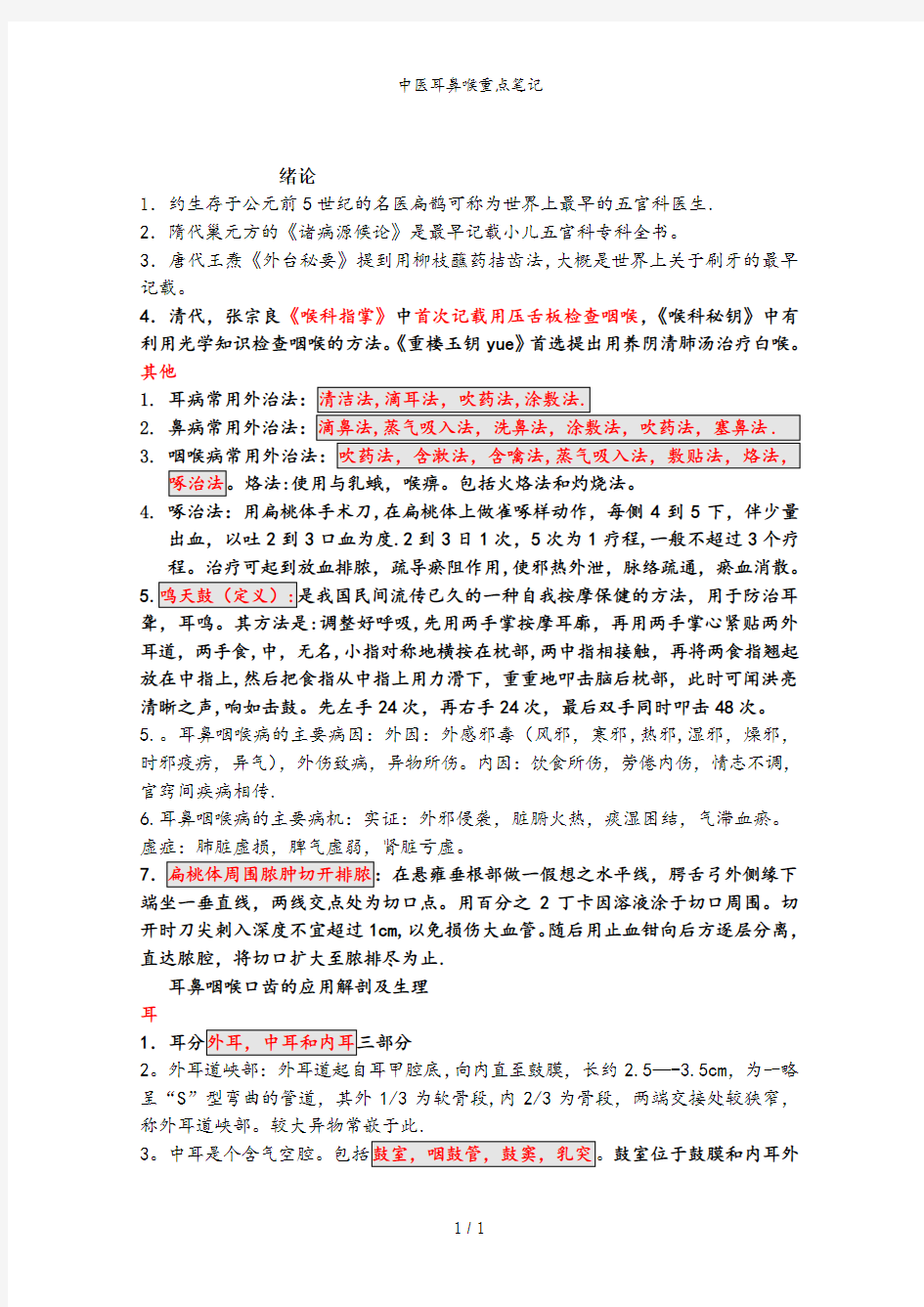

绪论

1.约生存于公元前5世纪的名医扁鹊可称为世界上最早的五官科医生.

2.隋代巢元方的《诸病源候论》是最早记载小儿五官科专科全书。

3.唐代王焘《外台秘要》提到用柳枝蘸药拮齿法,大概是世界上关于刷牙的最早记载。

4.清代,张宗良《喉科指掌》中首次记载用压舌板检查咽喉,《喉科秘钥》中有利用光学知识检查咽喉的方法。《重楼玉钥yue》首选提出用养阴清肺汤治疗白喉。其他

1.

2.

3.

:使用与乳蛾,喉痹。包括火烙法和灼烧法。

4.啄治法:用扁桃体手术刀,在扁桃体上做雀啄样动作,每侧4到5下,伴少量

出血,以吐2到3口血为度.2到3日1次,5次为1疗程,一般不超过3个疗程。治疗可起到放血排脓,疏导瘀阻作用,使邪热外泄,脉络疏通,瘀血消散。

聋,耳鸣。其方法是:调整好呼吸,先用两手掌按摩耳廓,再用两手掌心紧贴两外耳道,两手食,中,无名,小指对称地横按在枕部,两中指相接触,再将两食指翘起放在中指上,然后把食指从中指上用力滑下,重重地叩击脑后枕部,此时可闻洪亮清晰之声,响如击鼓。先左手24次,再右手24次,最后双手同时叩击48次。5.。耳鼻咽喉病的主要病因:外因:外感邪毒(风邪,寒邪,热邪,湿邪,燥邪,时邪疫疠,异气),外伤致病,异物所伤。内因:饮食所伤,劳倦内伤,情志不调,官窍间疾病相传.

6.耳鼻咽喉病的主要病机:实证:外邪侵袭,脏腑火热,痰湿困结,气滞血瘀。虚症:肺脏虚损,脾气虚弱,肾脏亏虚。

7

端坐一垂直线,两线交点处为切口点。用百分之2丁卡因溶液涂于切口周围。切开时刀尖刺入深度不宜超过1cm,以免损伤大血管。随后用止血钳向后方逐层分离,直达脓腔,将切口扩大至脓排尽为止.

耳鼻咽喉口齿的应用解剖及生理

耳

1

2。外耳道峡部:外耳道起自耳甲腔底,向内直至鼓膜,长约2.5—-3.5cm,为一略呈“S”型弯曲的管道,其外1/3为软骨段,内2/3为骨段,两端交接处较狭窄,称外耳道峡部。较大异物常嵌于此.

3鼓室位于鼓膜和内耳外

侧壁之间。鼓室如六面箱形,有上,下,内,外,前,后。

光锥为鼓膜穿刺的部位,(鼓膜的后下,前下部位)

4.

结.镫骨肌被骨索神经支配(面神经的分支)

5.

咽部)

,

6

7.内耳:

椭圆囊与球囊,膜半规管)。骨迷路和膜迷路之间含外淋巴液,膜迷路内含内淋

8.

鼻

1

鼻中隔结构:

下方黏膜内动脉血管汇聚成丛,称

2。鼻窦:

窦.蝶窦开口于蝶筛隐窝.上颌窦炎为鼻窦炎中最常见。

3

一。呼吸和保护功能:1鼻阻力:正常的鼻呼吸依赖于鼻腔的适当阻力,正常鼻阻力的存在有助于肺泡气体的交换2.调节空气的温度和湿度:主要是依靠鼻粘膜下丰富的血管及粘液腺的作用,使空气经过鼻腔到达喉腔时,温度接近正常,相对湿度可达百分之75 3。过虑和自洁作用:主要是靠鼻粘膜纤毛运动及其所分泌粘液的作用,使鼻腔在正常状态下保持无菌及清洁。4。反射功能:喷嚏反射使气体从鼻腔和口腔急速喷出,借以清除鼻腔中的异物或刺激物等。

二。嗅觉功能三. 共鸣作用

咽喉

1。。咽自上而下分

2。鼻咽部: 腺样体:在鼻咽部顶后壁有淋巴组织团称为腺样体。两侧壁有咽鼓管的咽口,咽鼓管开口后方和上方稍隆起,称咽鼓管隆凸。咽鼓管隆凸后上方有一

个较深之窝称

3.喉的软骨: 喉部唯一完整的环形软骨,保证呼吸畅通有重要作用

疏松。

4。喉腔: 喉腔以声带为界,声门裂:声带张开时,

耳疾病

病因病机为:风热湿邪犯耳,血虚生风化燥。最早见于《诸病源候论》称为“月食疮”。

,外耳疱疹,甚或口眼窝斜为主要特征的疾病。本病多为单侧发病,青年及老年患者居多。西医的耳带状疱疹。诊断要点:三大特征-—耳部疱疹(耳痛)面瘫内耳症状:眩晕、耳鸣耳聋

分型—-Ⅰ型:耳部疱疹Ⅱ型:耳部疱疹 + 面瘫Ⅲ型:耳部疱疹 + 面瘫+内耳症状

,火毒上炎所致的以耳郭红肿疼痛,溃烂流脓,甚至软骨坏死,耳郭变形为特征的疾病。最早见于《诸病源候论》相当于西医学的“耳郭化脓性软骨膜炎”。

)病史:多有耳郭损伤,冻伤,烫伤,烧伤或针刺,手术等病史.(2)临床症状:起初耳郭灼热感及肿痛感,继则红肿加重,范围增大,疼痛剧烈,坐立不安。全身症状可见发热,头痛等.(3)检查:耳郭红肿,触痛明显,可有波动感,继则破溃流脓,软骨坏死,最后至耳郭变形。

注:内治法效果一般不好,初期如果用抗生素控制好,一般能痊愈

4.耳瘘:是因先天禀赋不足,耳部皮肤腠理失养而发生于耳前或耳后等处的瘘管.禀赋缺损,复感邪毒:清热解毒,消肿止痛。方药:五味消毒饮加减。

气血耗伤,邪毒滞留:益气养血,托毒排脓.方药:托里消毒散加减。

出淡黄色液体为主要特征的疾病。(西医学的耳廓假囊肿)

诊断要点:耳廓局限性、无痛性、囊性肿块,肤色不变;穿刺可抽出清液痰浊凝滞,困结于耳。主要外治法;抽液,抽液后,石膏加压固定包扎。也可理疗.

一般不宜切开引流,以免感染病毒而转断耳疮,一般预后良好。

5。耳疮:

疾病。好发于夏秋季节。西医的弥漫性外耳道炎。

诊断要点:(1)病史:多有挖耳,污水入耳或耳流脓史.(2)临床症状:耳内灼热疼痛,少许流脓,或耳内发痒不适.(3)检查;耳屏压痛,耳郭牵拉痛,外耳道弥漫性红肿,可有少许分泌物。反复发作者,可见外耳道皮肤增厚,皲裂,脱屑,甚则外耳道狭窄。

分型论治:1.风热湿邪,上犯耳窍——疏风清热,解毒祛湿,银花解毒汤加减;2.肝胆湿热,上攻耳窍——清泄肝胆,利湿消肿,;龙胆泻肝汤加减;3.血虚化燥,