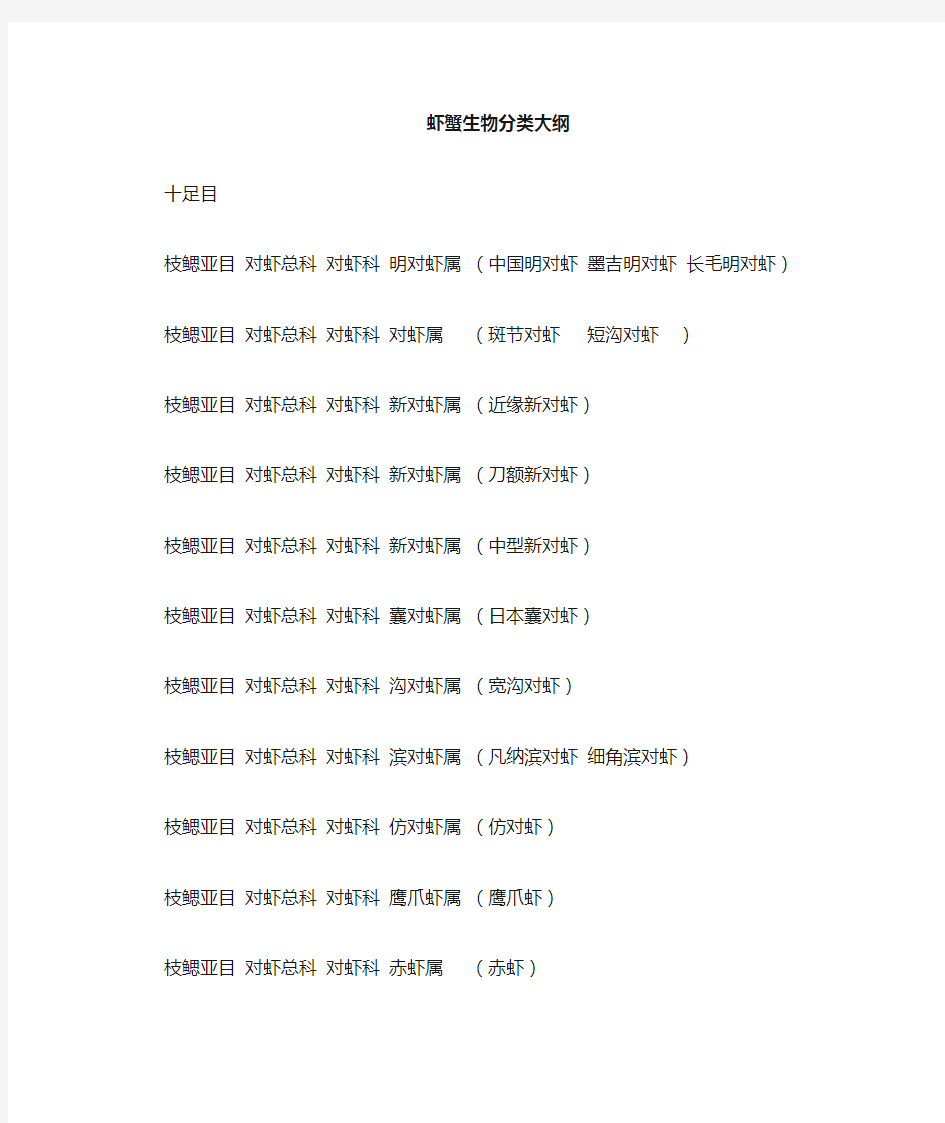

虾蟹生物分类大纲

十足目

枝鳃亚目对虾总科对虾科明对虾属(中国明对虾墨吉明对虾长毛明对虾)枝鳃亚目对虾总科对虾科对虾属(斑节对虾短沟对虾)

枝鳃亚目对虾总科对虾科新对虾属(近缘新对虾)

枝鳃亚目对虾总科对虾科新对虾属(刀额新对虾)

枝鳃亚目对虾总科对虾科新对虾属(中型新对虾)

枝鳃亚目对虾总科对虾科囊对虾属(日本囊对虾)

枝鳃亚目对虾总科对虾科沟对虾属(宽沟对虾)

枝鳃亚目对虾总科对虾科滨对虾属(凡纳滨对虾细角滨对虾)

枝鳃亚目对虾总科对虾科仿对虾属(仿对虾)

枝鳃亚目对虾总科对虾科鹰爪虾属(鹰爪虾)

枝鳃亚目对虾总科对虾科赤虾属(赤虾)

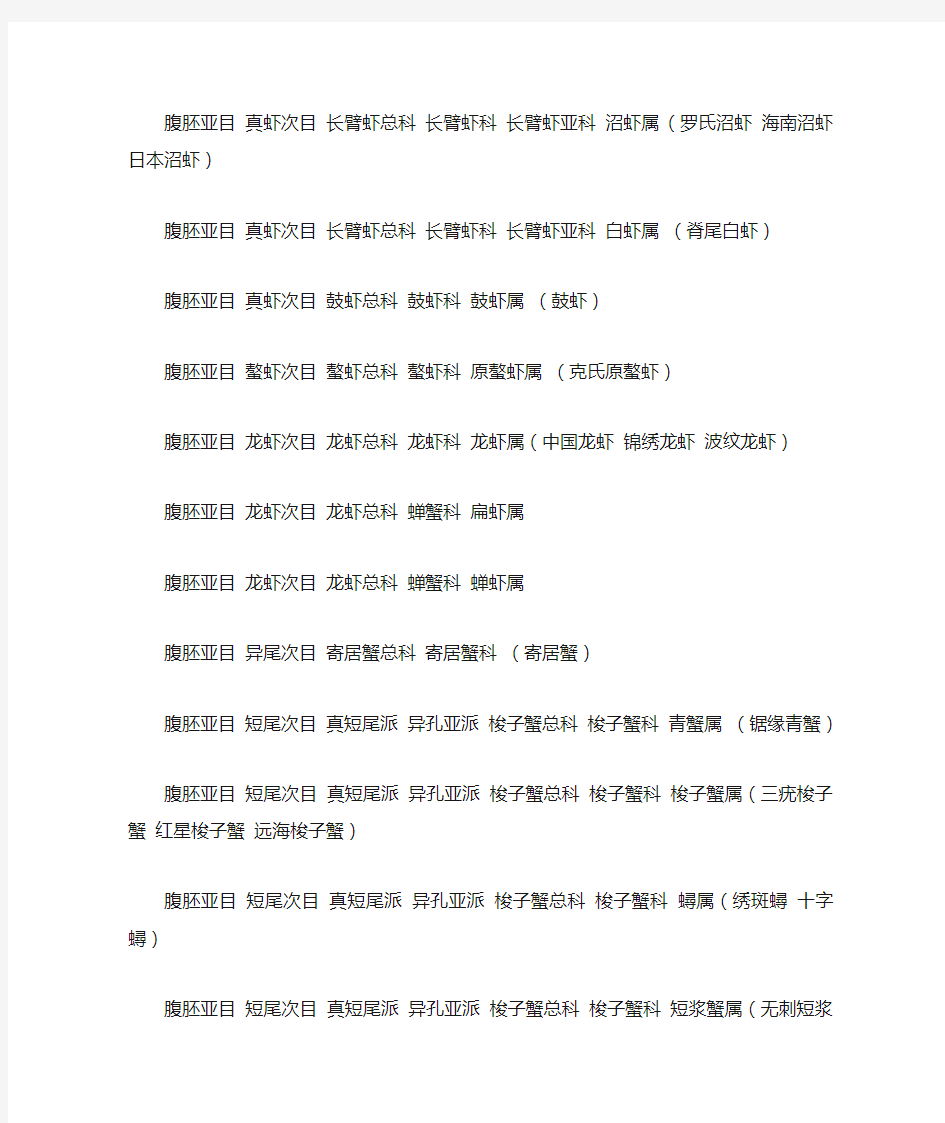

腹胚亚目真虾次目长臂虾总科长臂虾科长臂虾亚科沼虾属(罗氏沼虾海南沼虾日本沼虾)

腹胚亚目真虾次目长臂虾总科长臂虾科长臂虾亚科白虾属(脊尾白虾)腹胚亚目真虾次目鼓虾总科鼓虾科鼓虾属(鼓虾)

腹胚亚目螯虾次目螯虾总科螯虾科原螯虾属(克氏原螯虾)

腹胚亚目龙虾次目龙虾总科龙虾科龙虾属(中国龙虾锦绣龙虾波纹龙虾)腹胚亚目龙虾次目龙虾总科蝉蟹科扁虾属

腹胚亚目龙虾次目龙虾总科蝉蟹科蝉虾属

腹胚亚目异尾次目寄居蟹总科寄居蟹科(寄居蟹)

腹胚亚目短尾次目真短尾派异孔亚派梭子蟹总科梭子蟹科青蟹属(锯缘青蟹)

腹胚亚目短尾次目真短尾派异孔亚派梭子蟹总科梭子蟹科梭子蟹属(三疣梭子蟹红星梭子蟹远海梭子蟹)

腹胚亚目短尾次目真短尾派异孔亚派梭子蟹总科梭子蟹科蟳属(绣斑蟳十字蟳)

腹胚亚目短尾次目真短尾派异孔亚派梭子蟹总科梭子蟹科短浆蟹属(无刺短浆蟹)

腹胚亚目短尾次目真短尾派异孔亚派馒头蟹总科馒头蟹科(逍遥馒头蟹)腹胚亚目短尾次目真短尾派异孔亚派馒头蟹总科黎明蟹科黎明蟹属(红线黎明蟹)

腹胚亚目短尾次目真短尾派胸孔亚派沙蟹总科沙蟹科招潮属(招潮蟹)腹胚亚目短尾次目真短尾派胸孔亚派沙蟹总科沙蟹科沙蟹属(沙蟹)

腹胚亚目短尾次目真短尾派胸孔亚派沙蟹总科方蟹科绒螯蟹属(中华绒螯蟹日本绒螯蟹)

腹胚亚目短尾次目真短尾派胸孔亚派和尚蟹总科和尚蟹科(和尚蟹)

一 简介界门纲目科属种的分类来历:近代分类学诞生于18世纪,它的奠基人是瑞典植物学者林奈。林奈为分类学解决了两个关键问题:第一是建立了双名制,每一物种都给以一个学名,由两个拉丁化名词所组成,第一个代表属名,第二个代表种名。第二是确立了阶元系统,林奈把自然界分为植物、动物和矿物三界,在动植物界下,又设有纲、目、属、种四个级别,从而确立了分类的阶元系统。生物分类阶元从大到小:界——门——纲——目——科——属——种,详细分类为:界(K i n g d o m)门(P h y l u m) 亚门(S u b p h y l u m) 总纲(S u p e r c l a s s) 纲(C l a s s) 部(C o h o r t) 总目(S u p e r o r d e r) 目(O r d e r) 亚目(S u b o r d e r) 总科(S u p e r f a m i l y) 科(F a m i l y) 亚科(S u b f a m i l y) 族(T r i b e) 属(G e n u s) 亚属(S u b g e n u s) 种(S p e c i e s) 亚种(S u b s p e c i e s)。生物分类等级界门纲目科属种各级的分类依据是:1、生物分类学是研究生物分类的方法和原理的生物学分支。分类就是遵循分类学原理和方法,对生物的各种类群进行命名和等级划分。地球上现生的物种以百万计,千变万化,各不相同,如果不予分类,不立系统,便无从认识,难以研究利用。分类的对象是形形色色的种类,都是进化的产物。因而从理论意义上说,分类学是生物进化的历史总结。分类学是综合性学科。生物学的各个分支,从古老的形态学到现代分子生物学的新成就,都可吸取为分类依据。分类学亦有其自己的分支学科,如以染色体为依据的细胞分类学,以血清反应为依据的血清分类学,以化学成分为依据的化学分类学,等等。动物、植物和细菌,作为三门分类学,各有其特点;病毒分类则尚未正式采用双名制和阶元系统。生物分类学的历史人类在很早以前就能识别物类,给以名称。汉初的《尔雅》把动物分为虫、鱼、鸟、兽4类:虫包括大部分无脊椎动物;鱼包括鱼类、两栖类、爬行类等低级脊椎动物及鲸和虾、蟹、贝类等,鸟是鸟类;兽是哺乳动物。这是中国古代最早的动物分类,四类名称的产生时期看来不晚于西周。这个分类,和林奈的六纲系统比较,只少了两栖和蠕虫两个纲。古希腊哲学家亚里士多德采取性状对比的方法区分物类,如把热血动物归为一类,以与冷血动物相区别。他把动物按构造的完善程度依次排列,给人以自然阶梯的概念。17世纪末,英国植物学者雷曾把当时所知的植物种类,作了属和种的描述,所著《植物研究的新方法》是林奈以前的一本最全面的植物分类总结,雷还提出“杂交不育”作为区分物

生物药剂学与药物动力学试题及答案 第一章生物药剂学概述 1、什么是生物药剂学?它的研究意义及内容是什么? 2、何为剂型因素与生物因素? 3、何为药物在体内的排泄、处置与消除? 4、片剂口服后的体内过程有哪些? 5、简述生物药剂学研究在新药开发中的作用。 6、什么是分子生物药剂学?它的研究内容是什么? 第二章口服药物的吸收 一、选择题 1、可减少或避免肝脏首过效应的给药途径或剂型是 A舌下片给药 B口服胶囊 C栓剂 D静脉注射 E透皮吸收给药 正确答案:ACDE 2、影响胃排空速度的因素是 A空腹与饱腹 B药物因素 C药物的组成与性质 D药物的多晶体 E药物的油水分配系统 正确答案:ABC 3、以下哪几条具被动扩散特征 A不消耗能量 B有结构和部位专属性 C由高浓度向低浓度转运 D 借助载体进行转运 E有饱和状态 正确答案:AC

4、胞饮作用的特点是 A有部位特异性 B需要载体 C不需要消耗机体能量 D逆浓度梯度转运 E无部位特异性 正确答案:A 5、药物主动转运吸收的特异性部位 A小肠 B盲肠 C结肠 D直肠 正确答案:A 6、影响药物胃肠道吸收的剂型因素不包括 A药物在胃肠道中的稳定性 B粒子大小 C多晶型 D解离常数 E胃排空速率 正确答案:E 7、影响药物胃肠道吸收的生理因素不包括 A胃肠液成分与性质 B胃肠道蠕动 C循环系统 D药物在胃肠道中的稳定性 E胃排空速率 正确答案:D 8、一般认为在口服剂型中药物吸收速率的大致顺序 A水溶液>混悬液>散剂>胶囊剂>片剂 B水溶液>混悬液>胶囊剂>散剂>片剂 C水溶液>散剂>混悬液>胶囊剂>片剂 D混悬液>水溶液>散剂>胶囊剂>片剂 E水溶液>混悬液>片剂>散剂>胶囊剂 正确答案:A

.实验动物分级及其标准 根据实验动物微生物控制标准,可将实验动物分为四级: 一级普通动物(CV),系指微生物不受特殊控制的一般动物。要求排除人兽共患病的病原体和积少数的实验动物烈性传染病的病原体。为防止传染病,在实验动物饲养和繁殖时,要采取一定的措施,应保证其用于测试的结果具有反应的重现性(即无论不同的操作人员,在不同的时间,用同一品系的动物按规定的实验规程所做的实验,都能获得几乎相同的结果)。 二级清洁动物(CL),要求排除人兽共患病及动物主要传染病的病原体。 三级无特殊病原体动物(SPF),要求到二级外,还要排除一些规定的病原体。其除菌与灭菌的方法,可使用高效空气过滤器除菌法、紫外线灭菌法、三甘醇蒸气喷雾法及氯化锂水溶液喷雾法。 四级无菌动物(GF)或悉生动物(GN)。无菌动物要求不带有任何用现有方法可检出的微生物。悉生动物要求在无菌动物体上植入一种或数种已知的微生物。 在病理学检查上,四类实验动物也有不同的病理检查标准。 一级外观健康,主要器官不应有病灶。 二级除一级指标外,显微镜检查无二级微生物病原的病变。 三级无特殊病原体动物。无二、三级微生物病原的病变。 四级不含二、三级微生物病原的病变,脾、淋巴结是无菌动物组织学结构。 综合上述,对不同级别的实验动物在动物房设计上和管理上则有不同的要求。 无菌、已知菌以及无特殊病原体动物都需要在无菌或尽可能无菌的环境里饲养,这种环境,目前国际上通用称为屏障环境,即用一道屏障把动物与周围污染的环境隔开,就如胎鼠在母鼠子宫内一样。这种环境从控制微生物的角度分为隔离系统、屏障系统、半屏障系统、开放系统和层流架系统等五大类。 A 隔离系统 是在带有操作手套的容器中饲养动物的系统,用于饲养无菌动物和栖生动物。内部保持按微生物要求的100级的洁净度,但其设置的房间及操作人员不必按无菌室考虑。 B 屏障系统 把10000~100000级左右的无菌洁净室作为饲养室,主要用于无特殊病原体动物的长期饲养和繁殖。入室施行严格管理,如淋浴、换贴身衣服等。 C 半屏障系统

绪论 微生物分类学microbial tasonomy 研究微生物分类理论和技术方法的学科称为微生物分类学。 分类classification 分类是根据一定的原则(表型特征相似性或系统发育相关性)对微生物进行分群归类,根据相似性或相关性水平排列成系统,并对各个分类群的特征进行描述,以便查考和对未被分类的微生物进行鉴定。 命名nomenclature 命名是根据命名法规,给每一个分类群一个专有的名称。 鉴定identification 指借助于现有的微生物分类系统,通过特征测定,确定未知的、新发现的或未明确分类地位微生物所应归属分类群的过程。 分类单元taxon, 复数taxa 是指具体的分类群,如原核生物界(Procaryotae)、肠杆菌科(Enterobacteriaceae)、枯草芽孢杆菌(Bacillus subtilis)等都分别代表一个分类单元。 种species 种是生物分类中基本的分类单元和分类等级。微生物的种可以看作是:具有高度特征相似性的菌株群,这个菌株群与其他类群的菌株有很明显的区别。 属g enus 是介于种(或亚种)与科之间的分类等级,也是生物分类中的基本分类单元。通常是把具有某些共同特征或密切相关的种归为一个高一级的分类单元,称之属。 .居群population 是指一定空间中同种个体的总和。每一个物种早自然界中的存在,都有一定的空间结构,在其分散的、不连续的居住场所或分布区域内,形成不同的群体单元,这些群体单元就称居群。 亚种subspecies, subsp., ssp. 当某一工人种内的不同菌株存在少数明显而稳定的变异特征或遗传性状而又不足以区分成新种时,可以将这些菌株细分成两个或更多的小的分类单元称为亚种。亚种是正式分类单元中地位最低的分类等级。 变种variety 变种是亚种的同义词。在《国际细菌命名法规》(1976年修订本)发表以前,变种是种的亚等级,因“变种”一词易引起词义上的混淆,1976年后,细菌种的亚等级一律采用亚种,而不再使用变种。 新种species nova, sp. nov, nov sp. 新种是指权威性的分类、鉴定手册中从未记载过的一种新分离并鉴定过的微生物。 型type 常指亚种以下的细分。当同种或同亚种不同菌株之间的性状差异,不足以分为新的亚种时,可以细分为不同的型。 菌株strain 从自然界中分离得到的任何一种微生物的纯培养物都可以称为微生物的一个菌株;用实验方法(如通过诱变)所获得的某一菌株的变异型,也可以称为一个新的菌株,以便与原来的菌株相区别。菌株是微生物分类和研究工作中最基础的操作实体。 菌型form 曾用做菌株的同义词,现已废除,仅作若干变异型的后缀。如噬菌体变异型Phagovar、血清变异型Serovar、生物变异型Biovar、形态变异型Morphovar、致病变异型Pathovar。 菌群group 指两种微生物及介于它们之间的一些过度类型的菌种,具有某些共同性状。如大肠菌群包括大肠杆菌、产气肠杆菌及它们之间的过度类型。 俗名common name俗名是一个国家或地区使用的普通名称。其优点是在一定的区域内通俗易懂便于记忆,但局限性是不便于国际间的交流。

1.生物药剂学(biopharmaceutics,biopharmacy)——研究药物及其剂型在体内的吸收、 分布、代谢与排泄过程,阐明药物的剂型因素,机体生物因素和药物疗效之间相互关系的科学。 2.生物药剂学的剂型因素和生物因素. 1剂型因素:化学性质、物理性质、剂型及服法、辅料、药物配伍、工艺条件等。 2生物因素 3.口服药物消化道吸收的因素、解离度、脂溶性和分子量2、溶出速率3、药物 4.影响体内药物分布的主要因素:体内循环与血管透过性的影响、药物与血浆蛋白结合的能力、药物的的理化性质与透过生物膜的能力、药物与组织的亲和力、药物相互作用对分制的影响。 5.影响药物代谢的因素给药途径对药物代谢的影响、给药剂量和剂型对药物代谢的影响、药物光学异构性对药物代谢的影响、、酶抑制和诱导对药物代谢的影响、生理因素对药物 入体循环的过程。分布(Distribution):药物进入体循环后向各组织、器官或者体液转运的过程。代谢(Motabolism):药物在吸收过程或进入体循环后,受肠道菌丛或体内酶系统的作用,结构发生转变的过程。排泄(Excretion):药物或其代谢产物排出体外的过程。转运(transport):分布和排泄过程统称为转运。处置(disposition):分布、代谢和排泄过程称为处置。消除(elimination):代谢与排泄过程药物被清除,合称为消除。 5片剂口服后的体内过程有:片剂崩解、药物的溶出、吸收、分布、代谢、排泄。 7生物膜的结构:细胞膜的组成:①膜脂:磷脂、胆固醇、糖脂②少量糖③蛋白质。 生物膜性质:膜的流动性;膜结构的不对称性;膜结构的半透性。 8膜转运途径。细胞通道转运:药物借助其脂溶性或膜内蛋白的载体作用,透过细胞而被是小分子水溶性的药物转运吸收的通道。细胞旁路通道转运:是指一些小分子物质通过细胞间连接处的微孔进入体循环的过程。是脂溶性药物及一些经主动机制吸收药物的通道。 9药物通过生物膜的几种转运机制及特点: (一)、被动转运(passive transport)是指药物的膜转运服从浓度梯度扩散原理,即从高①.单纯扩散(passive diffusion) 又称脂溶扩散,脂溶性药物可溶于脂质而通过生物膜. 绝大多数有机弱酸或有机弱碱药物在消化道内吸收.1)药物的油/水分配系数愈大,在

分类系统 两界分类系统 瑞典生物学家林奈(1707~1778),注意到周围的生物有固着不动和自养型的植物,也有自由行动和异养型的动物。因此,他把整个生物分成相应的两大类:植物界和动物界,即所谓的两界分类系统。该系统把细菌类、藻类和真菌类归入植物界,把原生动物类归入动物界。在分类上,这个系统自问世以来,一直沿用到20世纪50 年代。 三界分类系统 林奈把生物分为两大类群:固着的植物和行动的动物。两百多年来,随着科学的发展,人们逐渐发现,这个两界系统存在着不少问题,但直到20世纪50年代,仍为一般教本所遵从,基本没有变动。 最初的问题产生于中间类型,如眼虫综合了动植物两界的双重特征,既有叶绿体而营光合作用,又能行动而摄取食物。植物学者把它们列为藻类,称为裸藻;动物学者把它们列为原生动物,称为眼虫。中间类型是进化的证据,却成为分类的难题。 为了解决这个难题,在19世纪60年代,人们建议成立一个由低等生物所组成的第三界,取名为原生生物界,包括细菌、藻类、真菌和原生动物。这个三界系统解决了动植物界限难分的问题,但未被接受,整整100年后,直到20世纪50年代,才开始流行了一段时间,为不少教科书所采用。 四界分类系统 在三界分类系统,只因真菌类(如我们日常食用的蘑菇以及遗传上常用的实验材料粗糙脉孢菌和面包酵母)固着生活和有细胞壁而归入植物界。但真菌细胞壁的化学组成是几丁质(而不是纤维素),储存的是糖原(而不是淀粉),这些都有别于其他植物。真菌虽为异养型,但主要为腐生或寄生,有别于动物的异养摄生或异养摄食;真菌为细胞外消化,即把其消化酶分泌到食物上,在胞外把食物分解后再吸收到胞内供利用,也有别于动物的细胞内消化。由于真菌与植物和动物的上述明显差异,所以在1959年惠特克(R·H·Whittaker)提出了另立1个真菌界的四界(原生生物界、真菌界、植物界和动物界)分类系统。 五界分类系统 魏泰克(R.H.Whittaker,1924—1980)将生物分成五个界.。 目前,生物分类学上使用较广的是五界分类系统,它是由美国生物学家魏泰克(R. H.Whittaker,1924—1980)在1969年提出的。魏泰克在已区分了植物与动物、原核生物与真核生物的基础上,又根据真菌与植物在营养方式和结构上的差异,把生物界分成了原核生物界、原生生物界、真菌界、植物界和动物界五界。

实验动物分级及其标准 根据实验动物微生物控制标准,可将实验动物分为四级: 一级普通动物(CV),系指微生物不受特殊控制的一般动物。要求排除人兽共患病的病原体和积少数的实验动物烈性传染病的病原体。为防止传染病,在实验动物饲养和繁殖时,要采取一定的措施,应保证其用于测试的结果具有反应的重现性(即无论不同的操作人员,在不同的时间,用同一品系的动物按规定的实验规程所做的实验,都能获得几乎相同的结果)。二级清洁动物(CL),要求排除人兽共患病及动物主要传染病的病原体。 三级无特殊病原体动物(SPF),要求到二级外,还要排除一些规定的病原体。其除菌与灭菌的方法,可使用高效空气过滤器除菌法、紫外线灭菌法、三甘醇蒸气喷雾法及氯化锂水溶液喷雾法。 四级无菌动物(GF)或悉生动物(GN)。无菌动物要求不带有任何用现有方法可检出的微生物。悉生动物要求在无菌动物体上植入一种或数种已知的微生物。 在病理学检查上,四类实验动物也有不同的病理检查标准。 一级外观健康,主要器官不应有病灶。 二级除一级指标外,显微镜检查无二级微生物病原的病变。 三级无特殊病原体动物。无二、三级微生物病原的病变。 四级不含二、三级微生物病原的病变,脾、淋巴结是无菌动物组织学结构。 综合上述,对不同级别的实验动物在动物房设计上和管理上则有不同的要求。 无菌、已知菌以及无特殊病原体动物都需要在无菌或尽可能无菌的环境里饲养,这种环境,目前国际上通用称为屏障环境,即用一道屏障把动物与周围污染的环境隔开,就如胎鼠在母鼠子宫内一样。这种环境从控制微生物的角度分为隔离系统、屏障系统、半屏障系统、开放系统和层流架系统等五大类。 A隔离系统是在带有操作手套的容器中饲养动物的系统,用于饲养无菌动物和栖生动物。内部保持按微生物要求的100级的洁净度,但其设置的房间及操作人员不必按无菌室考虑。 B屏障系统把10000~100000级左右的无菌洁净室作为饲养室,主要用于无特殊病原体动物的长期饲养和繁殖。入室施行严格管理,如淋浴、换贴身衣服等。 C半屏障系统放宽对屏障系统中人及物出入房间时的管理,平面组成大致与屏障系统相同。D层流架系统笼具放在洁净的水平层流空气中。常用于小规模饲养,但在一般房间进行饲养、操作和处理时有被污染的危险性。可用于半屏障的补充。 E开放系统是对人、物、空气等进出房间均不施行消除污染的系统,但通常要进行某种程度的清洁管理 按照微生物学控制标准或根据微生物的净化程度,将实验动物分为4级:①普通动物也称一级动物(conventinal animals,CV),只能用于教学实验和科研工作的预实验;②清洁动物也称二级动物(clean animals,CL),它的原种群来源于SPF动物或无菌动物。可用于大多数科研实验,是目前主要要求的标准级别的实验动物;③无特殊病原体动物(specific pathogen free animals,SPF)也称三级动物。SPF是国际公认的实验动物,适用于所有的科学实验,是国际标准级的实验动物,主要用于具有国际交流的重大课题;④无菌动物(germfree animals,GF)和悉生动物(gnotobiotic animals,GN)也称四级动物,它们属于非常规动物,仅用于特殊课题。■

生物学核心概念的界定和基本划分 -------以现行人教版高中必修教材为例 朱晓林 北京市通州区潞河中学生物教研室北京101149 摘要作为学科知识教学核心的生物学核心概念目前尚未有明确的界定。本文通过对中外课科学和生物学程标准的分析提出,生物学核心概念是教师或学生对生物学核心问题的相对本质的认识或看法。在此基础上,作者根据人教版高中生物必修教材尝试提出了一系列高中生物学核心概念及部分教学建议。 关键词生物学; 核心概念;界定;划分; 高中教材 高中生物新课程对教师的教和学生的学都提出了更高的要求,无论是从培养适应未来人才的能力迁移角度,还是从提高课堂教学效率、整体把握学科思维的角度,甚至从引领关键性核心建构以减轻学生过繁的课业负担的角度,加强核心概念教学都具有十分重要的理论和现实意义。 1问题的提出 1.1问题提出的背景:知识爆炸的年代要求基础教育更加注重学科核心概念的教学。在实施新课程的背景下,它既是减轻学生课业负担的要求,又是提高教学效率的关键。《普通高中生物课程标准(实验)》(以下简称《标准》)指出“注重使学生在现实生活的背景中学习生物学,倡导学生在解决实际问题的过程中深入理解生物学的核心概念,并能运用生物学的原理和方法参与公众事务的讨论或作出相关的个人决策,……”。我国正在进行较大规模的高中生物学核心概念的教学研究,但究竟什么是生物学核心概念,大家尚未形成较为统一的认识,这就给核心概念的教学带来较大的困惑。 1.2目前对高中生物学核心概念的几种较为普遍的认识:通过查阅各种资料,特别是网络资源,我们发现,国内最常见的一种观点认为概念即名词或定义,核心概念就是重点概念或名词。因此蛋白质、核酸、光合作用、呼吸作用、中心法则、生态系统等等,都被视为核心概念,这种认识被许多一线教师认同。按照这一观点难免将核心概念和一般概念混淆。另外一种观点认为:核心概念即重点知识或核心知识,例如持这种观点的人认为,光合作用作为核心概念,不只是简单的名

一、分类单元及其等级 分类单元(taxon,复数taxa)是指具体的分类群,如原核生物界(Procaryotae)、肠杆菌科(Enterobacteriaceae)枯草芽孢杆菌(Bacillus subtilis)等都分别代表一个分类单元。 和其他生物分类一样,细菌的分类单元也分为七个基本的分类等级(rank或category)或分类阶元,由上而下依次是:界、门、纲、目、科、属、种。在分类中,若这些分类单元的等级不足以反映某些分类单元之间的差异时也可以增加亚等级,即亚界、亚门……亚种,在细菌分类中还可以在科(或亚科)和属之间增加族和亚族等级。细菌分类单元的等级系统见表12-4。值得强调的是,分类单元的的等级(阶元)只是分类单元水平的概括,它并不代表具体的分类单元。除上述国际公认的分类单元的等级外,在细菌分类中,还常常使用非正式的类群术语。如亚种以下常用培养物、菌株、居群和型;种以上常用群、组、系等类群名称;近年伍斯还在界上使用域(domain)(他把全部生物分为古生菌域、细菌域和真核生物域,域下面再分界)把域作为分类单元的最高级。下面简要介绍一些常用的类群术语。 培养物(culture),是指一定时间一定空间内微生物的细胞群或生长物。如微生物的斜面培养物、摇瓶培养物等。如果某一培养物是由单一微生物细胞繁殖产生的,就称之为该微生物的纯培养物(pure culture)。 菌株(strain),从自然界分离得到的任何一种微生物的纯培养物都可以称为微生物的一个菌株;用实验方法(如通过诱变)所获得的某一菌株的变异型,也可以称为一个新的菌株,以便与原来的菌株相区别。菌株是微生物分类和研究工作中最基础的操作实体。由于同种或同一亚种的不同菌株之间,某些生物学特征可能存在一定差异,就某些非鉴别性特征(不是定种或界定亚种的特征)而言,不同菌株可能存在重要差别。因此在实际工作中,除了注意菌株的种名外,还要注意菌株的名称。菌株名称常用数字编号、字母、人名、地名等表示。如枯草杆菌ASI.398(Bacillus subtilis ASI.398)和枯草杆菌BF7658(Bacillus subtilis BF7658)分别代表枯草杆菌的两个菌株(ASI.398和BF7658分别为菌株的编号),这两个菌株,前者可用于生产蛋白酶,后者则可用于生产?-淀粉酶。

高中常见生物分类 一、生物的分类 1、无细胞结构的生物:--------病毒(主要由蛋白质和核酸组成) ①病毒 ②亚病毒:类病毒、拟病毒、朊病毒(特点:与病毒相比结构不完整,仅由核酸或者蛋白质构成生命体,如引起疯牛病的阮病毒就是蛋白质构成的机体) 按照宿主细胞将病毒分类: ①动物病毒: RNA类(SARS病毒、禽流感病毒、H1N1、腮腺炎病毒、流感病毒、艾滋病病毒、口蹄疫病毒、脑膜炎病毒、脊髓灰质炎病毒、狂犬病毒、麻疹病毒、) DNA类(痘病毒、腺病毒、疱疹病毒、虹彩病毒、乙肝病毒、天花病毒) ②植物病毒:RNA类(烟草花叶病毒、马铃薯X病毒、黄瓜花叶病毒、大麦黄化病毒等) ③细菌病毒:噬菌体(DNA) 2、有细胞结构的生物: <1>真核生物: ①动物:高等动物(人等);低等动物:疟原虫、变形虫、草履虫等 ②植物:高等植物(玉米等);低等植物:黑藻、团藻、小球藻、水绵等 ③真菌 a、酵母菌; b、霉菌(毛霉、根霉、曲霉、青霉、赤霉菌、白僵菌、脉胞菌、木霉等) c、食用菌:(香菌、蘑菇、平菇、金针菇等 <2>原核生物:(具细胞结构,但细胞内无核膜和核仁的分化,也无复杂的细胞器) ①细菌:名字中含有杆、酸、球、螺、线、弧等的细菌) ②蓝藻(包括蓝球藻、颤藻、念珠藻、鱼腥藻) ③支原体、衣原体、立细菌克次氏体、螺旋体。 4、微生物代谢类型: 微生物的分类范围:所有原核生物、真菌、原生生物(指由一个细胞构成一个生物体的动物和植物的总称)、病毒 同化类型: ①光能自养:光合细菌、蓝细菌(水作为氢供体)紫硫细菌、绿硫细菌(H 2 S作为氢供体,严格厌氧) 2H 2S+CO 2 →(CH 2 O)+H 2 O+2S (备注:紫硫细菌和绿硫细菌光合作用中不产生O2) ②光能异养:以光为能源,以有机物(甲酸、乙酸、丁酸、甲醇、异丙醇、丙酮酸、和乳酸)为碳源与氢供体营光合生长。阳光细菌利用丙酮酸与乳酸用为唯一碳源光合生长。 ③化能自养:硫细菌、铁细菌、氢细菌、硝化细菌、产甲烷菌(厌氧化能自养细菌)CO 2+4H 2 →CH 4 +2H 2 O ④化能异养:寄生、腐生细菌。

第四章生物的分类 分类是研究生物的一种基本方法。通过分类可以弄清楚不同生物类群之间的亲缘关系和进化关系。 第一节生物的分类方法 1、生物分类的主要依据是什么? 分类的依据是生物的生活习性、形态结构、生理特性等方面的特征。 例题:下列水中生活的动物中,属于无脊椎动物的一组是(A ) A 、 涡虫、鱿鱼B 、海蜇、青蛙 C 、沙蚕、带鱼D 、鲤鱼、河蚌 解析:B 、C 、D 中的青蛙、带鱼、鲤鱼属于脊椎动物,答案为A 。 2、你能尝试对以下植物进行分类吗? 肾蕨葫芦藓油松玉米向日葵水绵 A 类植物:单子叶植物(玉米) B 类植物:双子叶植物(向日葵) C 类植物:裸子植物(油松) D 类植物:蕨类植物(肾蕨) E 类植物:苔藓植物(葫芦藓) F 类植物:藻类植物(水绵) 以上植物按从低等到高等的顺序排列是:藻类植物、苔藓植物、蕨类植物、裸子植物和被子植物。

3、为什么在被子植物中,花、果实、种子的形态结构特征常作为分类的重要依据? 这是因为花、果实、种子在植物生活过程中出现的比较晚、生存的时间比较短,受环境影响也比较小,其形态结构特征相对比较稳定。 例题:松、竹、梅称为“岁寒三友”,这三种植物在分类上分别属于(B) A、松是裸子植物,竹梅是单子叶植物。 B、松是裸子植物,竹梅是被子植物。 C、松是裸子植物,竹梅是双子叶植物。 D、松是裸子植物,竹梅是蕨类植物。 解析:松树无真正的花,种子裸露,属于裸子植物。竹梅都有真正的花,种子外面都有果皮包被,属于被子植物,答案为B。 4、你能尝试对下列动物进行分类吗? 蚯蚓蜜蜂蜘蛛鱼青蛙蟾蜍蜥蜴壁虎鸟猫虎

第二节生物的分类单位 1、生物分类的等级和单位有哪些?最大和最小的单位分别是什么?最基本的 分类单位是什么?生物分类单位与生物物种之间有什么关系? (1)生物学家根据生物之间的相似程度,把生物划分为不同的类别。生物分类单位按由小到大的顺序排列为:界、门、纲、目、科、属、种。 (2)最大的单位是界,最小的单位是种。 (3)分了的最基本单位是种,同种生物的亲缘关系最近;不同种生物个体杂交不能产生后代或不能产生有繁殖能力的后代,如马和驴的后代骡不具有通过有性生殖繁殖后代的能力。 (4)关系:生物的分类单位越大,类群就越大,包含的生物种类越多,生物之间的共同特征越少,亲缘关系就越远;反之,生物的分类单位越小,类群就越小,包含的生物物种越少 例题:右面是豆目部分植物分类 图解,下列相关叙述,不正确 的是(C) A、绿豆和菜豆的亲缘关系比 绿豆和合欢更近。 B、绿豆和菜豆这两种植物 十分相似。 C、合欢和紫檀的共同点比绿豆 和紫檀的共同点多。 D、种是分类最基本的单位 2、对生物进行分类有什么意义? 按等级对生物进行分类,不但可以满足人们识别生物和利用生物的需要,而且可以在一定程度上反映生物的进化和发展。这对于人们认识生物的进化和发展,以及进行动植物引种驯化和杂交育种工作,都有十分重要的意义。 例题:下面有关生物分类知识的叙述,不正确的是(A) A、分类单位越大,生物数量越大。 B、同种生物的亲缘关系最密切。 C、植物的分类主要依据植物的形态结构。 D、动物的分类主要依据动物的生理功能。

世界生物学发展史 生物学的发展经历了萌芽期、古代生物学时期、近代生物学时期和现代生物学时期。 生物学发展的萌芽时期是指人类产生(约300万年前)到阶级社会出现(约4000年)之间的一段时期。这时人类处于石器时代,原始人开始了栽培植物、饲养动物并有了原始的医术,这一切为生物学发展奠定了基础。 到了奴隶社会(约4000年前开始)和封建社会后期,人类进入了铁器时代。随着生产的发展,出现了原始的农业、牧业和医药业,有了生物知识的积累,植物学、动物学和解剖学还停留在搜集事实的阶段。但在搜集的同时也进行了整理,并被后人叫做所谓的古代生物学。古代的生物学在欧洲以古希腊为中心,著名的学者有亚里士多德研究(形态学和分类学)和古罗马的盖仑(研究解11剖学和生理学),他们的学说在生物学领域内整整统治了1000年。中国的古代生物学,则侧重研究农学和医药学。 从15世纪下半叶到18世纪末是近代生物学的第一阶段,这一时期,在生物学研究中,主要的有维萨里等人的解剖学,哈维的生理学,林耐的分类学以及从18世纪末并继续到19世纪初的拉马克等人的进化学说。 19世纪的自然科学,进入了全面繁荣的时代。近代生物学的主要领域在19世纪都获得重大进展。如细胞的发现,达尔文生物进化论的创立,孟德尔遗传学的提出。巴斯德和科赫等人奠定了微生物学的科学基础,并在工农业和医学上产生了巨大影响。17世纪建立起来的动物(包括人体)生理学到19世纪有了明显的进展,著名学者有弥勒、杜布瓦·雷蒙、谢切诺夫和巴甫洛夫等人。由于萨克斯、普费弗和季米里亚捷夫的努力,使植物生理学在理论上达到了系统化。 20世纪的生物学即属于现代生物学的范畴,始于1900年孟德尔学说的重新

实验动物国家标准 实验动物哺乳类实验动物的遗传质量控制 GB14923-2001 1 范围 本标准规定了哺乳类实验动物的遗传分类及命名原则、繁殖交配方法和近交系动物的遗传质量标准。 本标准适用于哺乳类实验动物的遗传分类、命名、繁殖及近交系小鼠、大鼠的遗传纯度检测。 2 实验动物的遗传分类及命名 根据遗传特点的不同,实验动物分为近交系、封闭群和杂交群。 2.1 近交系 inbred strain 2.1.1 定义 近交系:经至少连续20代的全同胞兄妹交配培育而成,品系内所有个体都可追溯到起源于第20代或以后代数的一对共同祖先。 经连续20代以上亲代与子代交配与全同胞兄妹交配有等同效果。 近交系的近交系数(inbreeding coefficient)应大于99%。 2.1.2 命名 近交系一般以大写英文字母命名,亦可以用大写英文字母加阿拉伯数字命名,符号应尽量简短。如A系、TAl系等。 2.1.3 近交代数 近交系的近交代数用大写英文字母F表示。例如当一个近交系的近交代数为87代时,写成(F87)。 2.1.4 亚系 substrain 2.1.4.1 亚系的形成 近交系的亚系分化是指一个近交系内各个分支的动物之间,已经发现或十分

可能存在遗传差异。通常下述三种情况会发生亚系分化。 a)在兄妹交配代数达40代以前形成的分支(即分支发生于F20到F40之间); b)一个分支与其他分支分开繁殖超过100代; c)已发现一个分支与其他分支存在遗传差异。产生这种差异的原因可能是残留杂合、突变或遗传污染(genetic contamination)(即一个近交系与非本品系动物之间杂交引起遗传改变)。由于遗传污染形成的亚系,通常与原品系之间遗传差异较大,因此对这样形成的亚系应重新命名。例如由GLaxo保持的A近交系在发生遗传污染后,重新命名为A2G。 2.1.4.2 亚系的命名 亚系的命名方法是在原品系的名称后加一道斜线,斜线后标明亚系的符号。 亚系的符号可以是以下三种: a)数字,如DBA/1、DBA/2等。 b)培育或产生亚系的单位或人的缩写英文名称,第一个字母用大写,以后的字母用小写。使用缩写英文名称应注意不要和已公布过的名称重复。例如:A/He,表示A近交系的Heston亚系;CBA/J,表示由美国杰克逊研究所保持的CBA近交系的亚系。 C)当一个保持者保持的一个近交系具有两个以上的亚系时,可在数字后再加保持者的缩写英文名称来表示亚系。如:C57BL/6J,C57BL/10J分别表示由美国杰克逊研究所保持的C57BL近交系的两个亚系。 d)作为以上命名方法的例外情况是一些建立及命名较早,并为人们所熟知的近交系,亚系名称可用小写英文字母表示,如BALB/c、C57BR/cd等。 2.1.5 重组近交系(recombinant inbred strain)和重组同类系(recombinant congenic strain) 2.1.5.1 定义 a)重组近交系(RI):由两个近交系杂交后,经连续20代以上兄妹交配育成的近交系。 b)重组同类系(RC);由两个近交系杂交后,子代与两个亲代近交系中一个

Microbiology 微生物学分类相关中英文对照 微生物学microbiology 病毒学virology 噬菌体学bacteriophagology 细菌学bacteriology 鉴定细菌学determinative bacteriology 系统细菌学systematic bacteriology 真菌学mycology 原生生物学protistology 原生动物学protozoology 普通微生物学general microbilogy 微生物分类学microbial taxonomy 微生物生理学microbial physiology 微生物生物化学microbial biochemistry 微生物遗传学microbial genetics 微生物生态学microbial ecology 古微生物学paleomicrobiology

土壤微生物学soil microbiology 水生微生物学aquatic microbiology 海洋微生物学marine microbiology 悉生生物学gnotobiology 医学微生物学medical microbiology 兽医微生物学veterinary microbiology 农业微生物学agricultural microbiology 工业微生物学industrial microbiology 石油微生物学petroleum microbiology 食品微生物学food microbiology 乳品微生物学diary microbiology 瘤胃微生物学rumen microbiology 诊断微生物学diagnostic microbiology 病原学etiology 国际微生物学会联合会International Union of Microbiological Societies, IUMS 中国微生物学会Chinese Society for Microbiology, CSM 世界培养物保藏协会World Federation for Culture Collection, WFCC 中国微生物菌种保藏管理委员会China Committee for Culture Collection of Microorganisms,

生物分类学 要想弄清楚生物的分类,首先要理解几个基本的名词: 1.原核细胞、原核生物: 原核细胞(prokaryotic cell)没有核膜,遗传物质集中在一没有明确界限的低电子密度区,故只有原核或称为拟核。DNA为裸露的环状分子,通常没有结合蛋白,环的直径约为2。5nm,周长约几十纳米。细胞结构含有:荚膜(capsule),细胞壁(murein cell wall),细胞膜(cell surface membrane),脱氧核糖核酸分子(circular DNA), 中膜体(mesosome)或间体, thykoloid, 核糖体(ribosome),鞭毛(flagellum)等,没有叶绿体(chlo roplast)、线粒体(mitochondrion)等细胞器(organelles)。没有恒定的内膜系统,核糖体为70S型,不进行有丝分裂(mitosis)和减数分裂(meiosis)、无丝分裂,脱氧核糖核酸(DNA)复制后,细胞随即分裂为二。不发生原生质流动,观察不到变形虫样运动。 原核细胞构成的生物称为原核生物(prokaryote),均为单细胞生物,原核生物主要包括细菌、放线菌(Actinomycete)、支原体(mycoplasma)、衣原体(chlamydia)、立克次体(Rickettsia)和植物中的蓝藻门(Cyanophyta),是现存生物中最简单的一群,以分裂生殖繁殖后代。原核生物曾是地球上唯一的生命形式,它们独占地球长达20亿年以上。如今它们还是很兴盛,

而且在营养盐的循环上扮演着重要角色。原核生物界至少包括4000种生物. 蓝藻细胞结构图 2.真核细胞、真核生物: 真核细胞(eukaryotic cell)指含有真核(被核膜包围的核)的细胞.其染色体数在一个以上,能进行有丝分裂,还能进行原生质流动和变形运动。在真核细胞的核中,DNA与组蛋白等蛋白质共同组成染色体结构,在核内可看到核仁。在细胞质内膜系统很发达,存在着内质网、高尔基体、线粒体和溶酶体等细胞器,分别行使特异的功能。而光合作用和氧化磷酸化作用则分别由叶绿体和线粒体进行。 植物细胞模式图

实验动物的等级划分及实验动物房的设计规范 Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】

【特殊实验室】实验动物的等级划分及实验动物房的设计规范 一、实验动物的分类 实验室根据实验动物微生物控制标准,可将实验动物分为四级,分别是普通动物、清洁动物、无特殊病原体动物、无菌或栖生动物。 一级普通动物(CV),系指微生物不受特殊控制的一般动物。要求排除人兽共患病的病原体和极少数的实验动物烈性传染病的病原体。为防止传染病,在实验动物饲养和繁殖时,要采取一定的措施,应保证其用于测试的结果具有反应的重现性(即无论不同的操作人员,在不同的时间,用同一品系的动物按规定的实验规程所做的实验,都能获得几乎相同的结果)。 二级清洁动物(CL),要求排除人兽共患病及动物主要传染病的病原体。 三级无特殊病原体动物(SPF),要求到二级外,还要排除一些规定的病原体。其除菌与灭菌的方法,可使用高效空气过滤器除菌法、紫外线灭菌法、三甘醇蒸气喷雾法及氯化锂水溶液喷雾法。四级无菌动物(GF)或栖生动物(GN),无菌动物要求不带有任何用现有方法可检出的微生物。栖生动物要求在无菌动物体上植入一种或数种已知的微生物。 二、四类实验动物的病理检查标准 在病理学检查上,四类实验动物也有不同的病理检查标准。 一级外观健康,主要器官不应有病灶。 二级除一级指标外,显微镜检查无二级微生物病原的病变。 三级无特殊病原体动物。无二、三级微生物病原的病变。 四级不含二、三级微生物病原的病变,脾、淋巴结是无菌动物组织学结构。 三、动物房设计管理上的要求 对不同级别的实验动物在动物房设计上和管理上则有不同的要求。 无菌、已知菌以及无特殊病原体动物都需要在无菌或尽可能无菌的环境里饲养,这种环境,目前国际上通用称为屏障环境,即用一道屏障把动物与周围污染的环境隔开,就如胎鼠在母鼠子宫内一样。这种环境从控制微生物的角度分为隔离系统、屏障系统、半屏障系统、开放系统和层流架系统等五大类。 A隔离系统 是在带有操作手套的容器中饲养动物的系统,用于饲养无菌动物和栖生动物。内部保持按微生物要求的100级的洁净度,但其设置的房间及操作人员不必按无菌室考虑。 B屏障系统 把10000~100000级左右的无菌洁净室作为饲养室,主要用于无特殊病原体动物的长期饲养和繁殖。入室施行严格管理,如淋浴、换贴身衣服等。 C半屏障系统 放宽对屏障系统中人及物出入房间时的管理,平面组成大致与屏障系统相同。 D层流架系统 笼具放在洁净的水平层流空气中。常用于小规模饲养,但在一般房间进行饲养、操作和处理时有被污染的危险性。可用于半屏障的补充。 E开放系统 是对人、物、空气等进出房间均不施行消除污染的系统,但通常要进行某种程度的清洁管理。

生物分类学 要想弄清楚生物的分类,首先要理解几个基本的名词: 1.原核细胞、原核生物: 原核细胞(prokaryotic cell)没有核膜,遗传物质集中在一没有明确界限的低电子密度区,故只有原核或称为拟核。DNA为裸露的环状分子,通常没有结合蛋白,环的直径约为2.5nm,周长约几十纳米。细胞结构含有:荚膜(capsule),细胞壁(murein cell wall),细胞膜(cell surface membrane),脱氧核糖核酸分子(circular DNA), 中膜体(mesosome)或间体, thykoloid, 核糖体(ribosome),鞭毛(flagellum)等,没有叶绿体(chloroplast)、线粒体(mitochondrion)等细胞器(organelles)。没有恒定的内膜系统,核糖体为70S型,不进行有丝分裂(mitosis)和减数分裂(meiosis)、无丝分裂,脱氧核糖核酸(DNA)复制后,细胞随即分裂为二。不发生原生质流动,观察不到变形虫样运动。 原核细胞构成的生物称为原核生物(prokaryote),均为单细胞生物,原核生物主要包括细菌、放线菌(Actinomycete)、支原体(mycoplasma)、衣原体(chlamydia)、立克次体(Rickettsia)和植物中的蓝藻门(Cyanophyta),是现存生物中最简单的一群,以分裂生殖繁殖后代。原核生物曾是

蓝藻细胞结构图 2.真核细胞、真核生物: 真核细胞(eukaryotic cell)指含有真核(被核膜包围的核)的细胞。其染色体数在一个以上,能进行有丝分裂,还能进行原生质流动和变形运动。在真核细胞的核中,DNA与组蛋白等蛋白质共同组成染色体结构,在核内可看到核仁。在细胞质内膜系统很发达,存在着内质网、高尔基体、线粒体和溶酶体等细胞器,分别行使特异的功能。而光合作用和氧化磷酸化作用则分别由叶绿体和 线粒体进行。 植物细胞模式图

实验动物多来源于野生动物或是家畜,通过定向培育形成不同的品种和品系。由于实验动物常采取群体饲养,且又有各自不同的易感病原,因此极易造成疫病的暴发和流行。 作为将野生动物或者家畜家禽专门化培殖养育而成的实验动物,其包括各种品种和品系,种类差异造成了易感性于方方面面的差异,并且为方便饲养,这类动物普遍以群体形式存在,使得疾病在其中爆发和流行的几率较大。 一、实验动物疫病的概念 尽管实验动物是根据科学研究需要而在实验室条件下,有目的、有计划地进行人工驯养繁殖和科学培育而成的动物,但实验动物毕竟是来源于野生动物或是家畜。因此,实验动物既有野生动物的一些特点,如不同程度地带有细菌、病毒和寄生虫等;又有一些实验动物自身的特点,如生物学特性明确、遗传背景清楚、表型均一、对刺激敏感和反应一致等。 基于实验动物的起源多为野生动物或者家禽家畜,因此,虽然这类动物被驯养后生活在环境条件优良,基本不存在病原微生物的干净环境下,但是它们具有自身携带某些、某种病原微生物的可能性的特点。同时,它们具有自己独特的表现和性质,像生物学特征清晰、遗传背景明确、表现型一致和对刺激敏感与反应相同等。 实验动物疫病,概念为病毒、细菌、真菌和寄生虫等按照相应的渠道由外界进去实验动物体内,于其机体内生长繁殖.实验动物体的正常生理功能受到损害而发生疾病,患病动物可以将病原体传给其他同类健康动物,造成疾病于新个体中再次出现。涵盖传染病和寄生虫病两种,传染病由真菌、细菌和病毒等病原微生物引起,具有一定的潜伏期和临床表现,且具有传染性的疾病。寄生虫病由寄生虫寄生在实验动物体一定部位而引起的疾病。 其特点为该致病因子是活的病原微生物或寄生虫,且侵入另一种易感动物体内的是同一种病原体,经过一定的潜伏期后才发病,而且具有一些相似的临床症状,并具有传染性。