浓度问题的分析及解题思路

李孟丘

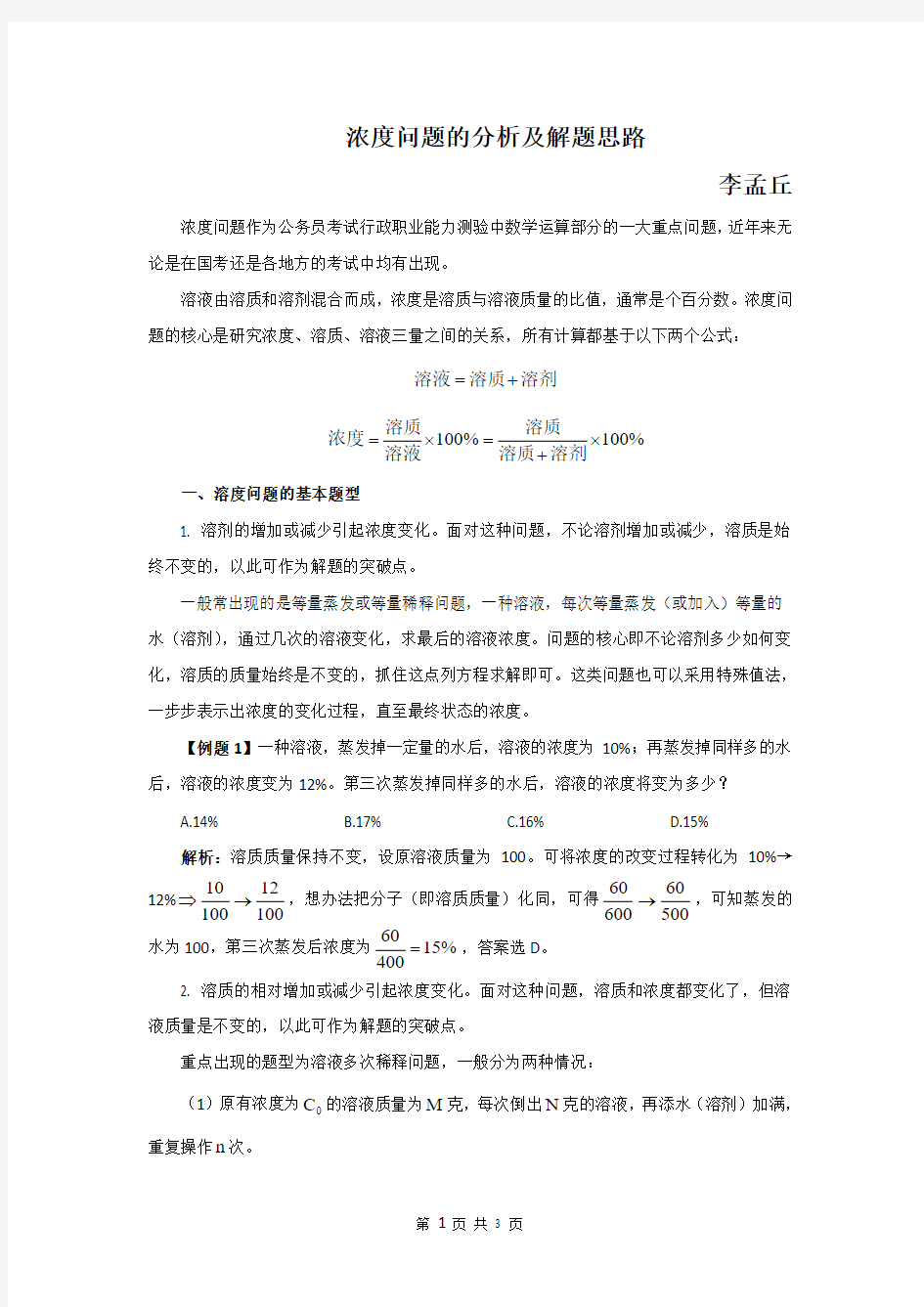

浓度问题作为公务员考试行政职业能力测验中数学运算部分的一大重点问题,近年来无论是在国考还是各地方的考试中均有出现。

溶液由溶质和溶剂混合而成,浓度是溶质与溶液质量的比值,通常是个百分数。浓度问题的核心是研究浓度、溶质、溶液三量之间的关系,所有计算都基于以下两个公式:

溶剂溶质溶液+=

%100%100?+=?=

溶剂

溶质溶质溶液溶质浓度 一、溶度问题的基本题型 1. 溶剂的增加或减少引起浓度变化。面对这种问题,不论溶剂增加或减少,溶质是始终不变的,以此可作为解题的突破点。

一般常出现的是等量蒸发或等量稀释问题,一种溶液,每次等量蒸发(或加入)等量的水(溶剂),通过几次的溶液变化,求最后的溶液浓度。问题的核心即不论溶剂多少如何变化,溶质的质量始终是不变的,抓住这点列方程求解即可。这类问题也可以采用特殊值法,一步步表示出浓度的变化过程,直至最终状态的浓度。

【例题1】一种溶液,蒸发掉一定量的水后,溶液的浓度为10%;再蒸发掉同样多的水后,溶液的浓度变为12%。第三次蒸发掉同样多的水后,溶液的浓度将变为多少?

A.14%

B.17%

C.16%

D.15%

解析:溶质质量保持不变,设原溶液质量为100。可将浓度的改变过程转化为10%→12%1001210010→?,想办法把分子(即溶质质量)化同,可得500

6060060→,可知蒸发的水为100,第三次蒸发后浓度为%1540060=,答案选D 。 2. 溶质的相对增加或减少引起浓度变化。面对这种问题,溶质和浓度都变化了,但溶液质量是不变的,以此可作为解题的突破点。

重点出现的题型为溶液多次稀释问题,一般分为两种情况:

(1)原有浓度为0C 的溶液质量为M 克,每次倒出N 克的溶液,再添水(溶剂)加满,重复操作n 次。

浓度变化规律:倒出N 克的溶液后,溶质变为原来的

M N -M ,因此加满水后,浓度变为原来的M N -M 。重复n 次后,浓度变为0n n C M N -M C ??

? ??=。 (2)原有浓度为0C 的溶液质量为M 克,每次倒入N 克的清水(溶剂),再倒出N 克的溶液,重复操作n 次。

浓度变化规律:倒入N 克清水后,溶质不变,溶液变为原来的M

N M +,此时溶液的浓度变为原来的N M M +。重复操作n 次,最后得到的溶液浓度为0n n C N M M C ??

? ??+=。 3. 两种或几种不同溶度的溶液配比问题。面对这种问题,要抓住混合前各溶液的溶质和与混合后溶液的溶质质量相等,以此可作为解题的突破点。

在溶液混合的过程中,总的溶质不变。混合溶液的浓度=总的溶质÷混合溶液的质量,混合溶液的浓度总是介于原溶液的浓度之间。

二、浓度问题的解题思路

1. 分阶段理出题干中的三量,通过公式逐步求解。

2. 找出溶液变化前后,溶质、溶液、浓度这三量中的不变量,或者各自如何变化,再通过公式列方程求解。

在解答浓度问题时最关键的就是三量的变化关系,通常我们只需找准溶液的起始状态和最终状态即可找出等式关系。

饱和浓度:溶质溶解于溶剂通常会有一个浓度上限,超过这个上限,溶质会析出而不溶解于溶剂,这个浓度上限称为饱和浓度。

【例题2】在某种状态下,将28克某种溶质放入99克水中,恰好配成饱和溶液。从中取出4

1溶液,加入4克溶质和11克水,请问此时溶液的浓度为多少? A.21.61% B.22.05% C.23.53% D.24.15% 解析:由于该溶液是饱和溶液,则饱和浓度为

%05.22992828=+。取出41后仍是饱和溶液,再加入4克溶质和11克水后,

%05.22%67.264

114>=+,所以该溶液仍是饱和溶液,浓度为22.05%,选B 。

注:饱和浓度为某溶液的最大浓度,在不改变温度等外界条件下,不会出现比饱和浓度更大的浓度。

三、浓度问题的解题方法

在解答浓度问题时,最常用的方法即十字交叉法,十字交叉法的本质就是解二元一次方程的简便形式,常用于求平均质量、平均分子式等。

【例题3】现有浓度为10%的盐水200克,再加入多少克浓度为30%的盐水,可以得到浓度为22%的盐水?

A.260克

B.280克

C.300克

D.310克

解析:本题是两种溶液的混合问题,可视为平均数问题。且混合后的浓度已知,即总体平均值已定,因此采用十字交叉法:

溶液一

10% 8% 200

22% 溶液二

30% 12% x 则有

x

200%12%8=,解得300x =,答案选C 。

浓度问题是数学运算中一种比较常见的题型,希望大家能掌握解此类题目的要点,不论是传统的公式法还是灵活的十字交叉法、特殊值法,只要在做题时能灵活运用,定能在做题时快速分析出最合适的解题方法,做到既快又准。

逻辑推理大全之演绎推理 演绎推理 1.推理及其分类 所谓推理,是指由一个或几个已知的判断推导出另外一个新的判断的思维形式。一切推理都必须由前提和结论两部分组成。一般来说,作为推理依据的已知判断称为前提,所推导出的新的判断则称为结论。推理大体分为直接推理和间接推理。只有一个前提的推理叫直接推理。例如: 有的高三学生是共产党员,所以有的共产党员是高三学生。 一般有两个或两个以上前提的推理就是间接推理。例如: 贪赃枉法的人必会受到惩罚,你们一贯贪赃枉法,所以今天你们终于受到法律的制裁和人民的惩罚。 一般说,间接推理又可以分为演绎推理、归纳推理和类比推理等三种形式。(1)演绎推理。所谓演绎推理,是指从一般性的前提得出了特殊性的结论的推理。例如: 贪赃枉法的人是必定会受到惩罚的,你们一贯贪赃枉法,所以,你们今天是必定要受到法律的制裁、人民的惩罚的。 这里,“贪赃枉法的人是必定会受到惩罚的”是一般性前提,“你们一贯贪赃枉法”是特殊性前提。根据这两个前提推出”你们今天是必定要受到法律的制裁和人民的惩罚的”这个特殊性的结论。 演绎推理可分为三段论、假言推理和选言推理。 (2)归纳推理。归纳推理是从个别到一般,即从特殊性的前提推出普遍的一般的结论的一种推理。一般情况下,归纳推理可分为完全归纳推理、简单枚举归纳推理。 完全归纳推理,也叫完全归纳法,是指根据某一类事物中的每一个别事物都具有某种性质,推出该类事物普遍具有这种性质的结论。正确运用完全归纳推理,要求所列举的前提必须完全,不然推导出的结论会产生错误。例如: 在奴隶社会里文学艺术有阶级性;在封建社会里文学艺术有阶级性;在资本主义社会里文学艺术有阶级性;在社会主义社会里文学艺术有阶级性;所以,在阶级

硫酸的密度与浓度对照表(20℃时) 密度 H2SO4 密度H2SO4 密度 H2SO4 密度H2SO4 g/cm3 % g/cm3 % g/cm3 % g/cm3 % 1.000 0.3 1.115 16.7 1.230 31.4 1.345 44.7 1.005 1.0 1.120 17.4 1.235 3 2.0 1.350 45.3 1.010 1.7 1.125 18.1 1.240 3 2.6 1.355 45.8 1.015 2.5 1.130 18.8 1.245 3 3.2 1.360 46.3 1.020 3.2 1.135 19.4 1.250 33.8 1.365 46.9 1.025 4.0 1.140 20.1 1.255 34.4 1.370 47.4 1.030 4.7 1.145 20.7 1.260 35.0 1.375 47.9 1.035 5.5 1.150 21.4 1.265 35.6 1.380 48.4 1.040 6.2 1.155 2 2.0 1.270 36.2 1.385 49.0 1.045 7.0 1.160 2 2.7 1.275 36.8 1.390 49.5 1.050 7.7 1.165 23.3 1.280 37.4 1.395 50.0 1.055 8.4 1.170 23.9 1.285 37.9 1.400 50.5 1.060 9.1 1.175 24.6 1.290 38.5 1.405 51.0 1.065 9.8 1.180 25.2 1.295 39.1 1.410 51.5 1.070 10.6 1.185 25.8 1.300 39.7 1.415 5 2.0 1.075 11.3 1.190 26.5 1.305 40.2 1.420 52.5 1.080 12.0 1.195 27.1 1.310 40.8 1.425 5 3.0 1.085 12.7 1.200 27.7 1.315 41.4 1.430 53.5 1.090 13.4 1.205 28.3 1.320 41.9 1.435 5 4.0 1.095 14.0 1.210 28.9 1.325 42.5 1.440 54.5 1.100 14.7 1.215 29.6 1.330 43.1 1.445 5 5.0 1.105 15.4 1.220 30.2 1.335 43.6 1.450 55.4 1.110 1 6.1 1.225 30.8 1.340 44.2 1.455 55.9 密度 H2SO4 密度 H2SO4 密度 H2SO4 密度 H2SO4 g/cm3 % g/cm3 % g/cm3 % g/cm3 % 1.460 56.4 1.585 67.8 1.710 78.5 1.835 95.7 1.465 56.9 1.590 68.2 1.715 78.9 1.836 97.0 1.470 57.4 1.595 68.7 1.720 79.4 1.475 57.8 1.600 69.1 1.725 79.8 1.480 58.3 1.605 69.5 1.730 80.2 1.485 58.8 1.610 70.0 1.735 80.7 1.490 59.2 1.615 70.4 1.740 81.2 1.495 59.7 1.620 70.8 1.745 81.6 1.500 60.2 1.625 71.2 1.750 8 2.1 1.505 60.6 1.630 71.7 1.755 8 2.6 1.510 61.1 1.635 7 2.1 1.760 8 3.1 1.515 61.5 1.640 7 2.5 1.765 8 3.6 1.520 6 2.0 1.645 72.9 1.770 84.1 1.525 6 2.4 1.650 7 3.4 1.775 8 4.6 1.530 6 2.9 1.655 7 3.8 1.780 85.2

(浓度和温度对化学平衡的影响)

魏县第五中学王校磊 浓度对化学平衡的影响 【教学背景】 新课程改革要求教师的教育观念、教育方式、教学行为等都要发生很大的转变,使学生由以前的“学会”到“想学”再到“会学”,“引导--探究”式教学法就是在这种理念下应运而生的,该教学法以解决问题为中心,注重学生的独立钻研,着眼于创造思维能力的培养,充分发挥学生的主动性和创造性。它不仅重视知识的获取,而且更重视学生获取知识的过程及方法,更加突出地培养学生的学习能力,在问题的推动下、在教师的引导下,学生学得主动,学得积极,真正体现了“教为主导,学为主体”的思想。依据上述新课程理念,本人在本学期教研活动中尝试着用“引导---探究”式教学法讲了《浓度对化学平衡的影响》。【案例】 一、课前活动: (一)、分析教材:本节的教学内容是高中新课改选修4教材《化学平衡的移动》中的一部分。化学平衡是中学化学的重要理论之一,是中学化学中所涉及的溶解平衡、电离平衡、水解平衡等知识的中心,对很多知识的学习起到指导作用。本节在掌握化学平衡的建立和平衡状态的特征的基础上通过实验探究浓度和温度对化学平衡的影响,为下节归纳总结出化学平衡移动原理(勒夏特列原理)奠定基础。而化学平衡移动原理(勒夏特列原理)对解决化工生产中存在的实际问题具有重要意义。

(二)、分析学生 在《化学平衡》的第一课时的教学中学生已经掌握了可逆过程(反应)及其特征,了解任何可逆过程在一定条件下都是有限度的,并在此基础上掌握了溶解平衡和化学平衡状态的建立及特征,对化学平衡是动态平衡以有正确认识——化学平衡是建立在一定条件下的,当条件改变是平衡也将发生变化。在此基础上学习外界条件对化学平衡的影响时机成熟,但结合本班学生(理科普通班)的实际情况和《外界条件对平衡影响》内容的知识量本节学习其中浓度对化学平衡的影响。(三)、教学目标 1、知识与能力:通过学习使学生掌握浓度对化学平衡影响的规律;通过浓度的改变对正、逆反应速率的影响的分析使学生理解浓度对化学平衡影响的原因。 2、过程与方法:先利用已掌握浓度对化学反应速率的影响规律对本节教材设定的实验进行分析并提出问题引导学生对可能会出现的实验现象进行科学猜想,再通过学生分组实验让学生去验证科学猜想是否成立,从而得到浓度的改变对化学平衡影响的规律,然后通过对速率-时间的图象分析使学生理解平衡移动具体原因,最后可以联系实际生产让学生理解学习该理论的意义,使学生了解理论学习对生产实际有指导作用。 3、情感态度与价值观:培养学生分析问题和解决问题的能力,使学生在应用化学理论解决一些相应的化工问题的同时,体会化学理论学习的重要性。(四)、教学重点及难点 教学重点:浓度对化学平衡的影响 教学难点:浓度改变引起平衡移动的原因 (五)、确定教学思路

应舍友的强烈要求,给大家分享一下我的考研经验(大家还需要结合自己的性格、学习特点和学科特点,自行斟酌) 先说一下我的基本情况,本科双非一本,报考南开大学哲学院逻辑学专业,现已被录取。我的初试成绩总分408,专业第一名。政治73,英语一76,马克思主义哲学原理122,形式逻辑137. 一、英语 英语是考研中非常重要的一科,而且随着考研人数的增多,许多学校都加强了英语的要求。所以大家一定要在备考这一年尽自己最大努力学好英语。我报考的南开大学哲学系英语基本分数线是60,而且许多考试都是因为英语没有过线,所以英语很重要!!! 1、3-5月份,背英语单词,至少背过一遍之后,才可以做真题!!!我自己是拿新东方的单词书背的,没有结合视频。背到10月份,发现单词方面没有什么长进,还是会弄混,所以在背单词方面没有什么好的建议给大家。背单词是整个考研期间一直要重复做的事情。 2、5-12月份一直持续做真题(尽量用铅笔做题,因为真题起码要做三遍。提前把最近2-3年的真题收起来,一眼都不要看,留到12月全真模拟的时候用!!) (1)5-8月底,我是每天做一篇阅读,做的时候完全不查单词。做完之后不要马上对答案。准备一个笔记本,翻译这篇阅读,翻译的时候自己划分句子结构,分析句子。遇到不认识的词语结合上下文猜单词意思,可以在卷子上勾画出不认识的单词。(注意在做题和翻译的过程中不要查单词!!!!)翻译完之后,去查不认识单词的意思,写到笔记本上。翻译完之后再去看题目,改正自己的答案。之后自己用红笔对照答案改正自己的翻译和阅读选项。自己做错的题目一定要看答案解释,回到文中找问题出处。就这样到了8月底,做完了2000年到16年的真题。 (2)9月份--10月底,第二遍开始做真题。这次做的时候不要查单词,做完之后,自己翻译全文,这次不用写下来翻译,而是用笔指着文章,一句一句在心里翻译。翻译完一段之后,对照标准答案的翻译,看看哪里翻译的不好,哪个单词不认识,再次勾画。(这次要换一个笔的颜色勾画)翻译完之后的步骤和之前第一遍的一样的。(3)10月份,我就开始了新题型和翻译的专项训练。(之前集中做阅读,新题型和翻译没有做) 新题型我看的是李玉技老师的新题型,我觉得看完对自己的新题型很有帮助。老师会告诉你做题的方法以及要看哪些重点词语进行排序,这些是自己闷头做题很难总结出来的,所以我建议大家去看下新题型的相关视频。结合视频,自己做笔记,记下重点。然后在看完视频之后,结合真题去运用这些解体方法。开始可以一边做题一边看自己的笔记,到后来做到自己做题不看自己的笔记,而把重点都记在心里。做完题后,对答案,看一下答案的解题思路和自己有没有不同,如果有的话,也可以适当地记在笔记本上。 翻译我看的是唐静的视频,大家可以去微博上搜别人分享的视频以及笔记。看视频做翻译的时候,严格按照老师的要求去做,准备一个翻译本,自己动手翻译,每一个句子限时4分钟,遇到不会的单词不要查单词(我觉得这个真的超级有用,因为在考研的时候翻译最多用时20分钟,一个句子最多4-5分钟)。听完老师的讲解,你会发现做翻译的顺序:划分句子结构-小句子--再连接成大句子--最后检查一下是否通顺。看完视频之后,自己把老师没有涉及到的句子按照步骤自己进行翻译,一天3个左右,不要过量。每天做完新句子之后再把以前讲的句子遮住答案,自己翻译,看看哪些有问题或者自己不理解。一直重复到12月初。

硫酸浓度与比重对照表

硝酸的百分比浓度、当量浓度及比重对照表 1.0036 1.1609 1.0152 1.1733 1.0543 1.2213 1.0661 1.2335 盐酸浓度与比重对照表 HCL含量( 克 ) 比重20/4℃HCL含量( 克 ) 比重 20/4℃ 100g中含 量 1升中含量100g中含量1升中含量

1 10.03 1.003 2 2 243.8 1.108 2 20.16 1.008 24 268.5 1.119 4 40.72 1.018 26 293. 5 1.129 6 61.6 7 1. 02 8 28 319.0 1.139 8 83.01 1.038 30 344.8 1.149 10 104.7 1.047 32 371.0 1.159 12 126.9 1.057 34 397.5 1.169 14 149.5 1.068 36 424.4 1.179 16 172.4 1.078 38 451.6 1.189 18 195.8 1.088 40 479.2 1.198 20 219.6 1.098 磷酸浓度与比重对照表 H3PO含量( 克 ) 比重 20/4 ℃H3PO含量( 克 ) 比重 20/4 ℃ 100g中含量1升中含量100g中含量1升中含量 1 10.04 1.004 55 758.5 1.379 3 30.49 1.01 4 60 855.6 1.426 5 51.37 1.025 65 958.8 1.475 8 83.36 1.042 70 1068 1.526 10 105.3 1.053 75 1184 1.579 15 162.4 1.082 80 1306 1.633 20 222.7 1.113 85 1436 1.689 25 286.6 1.146 90 1571 1.746 30 354.2 1.180 96 1746 1.819 35 425.6 1.216 98 1807 1.844

思考与练习: 1.李娜心中的白马王子是高个子、相貌英俊、博士。她认识王威、吴刚、李强、刘大伟4位男士,其中有一位符合她所要求的全部条件。 (1) 4位男士中,有3个高个子,2名博士,1人长相英俊; (2)王威和吴刚都是博士; (3)刘大伟和李强身高相同; (4)李强和王威并非都是高个子。 请问谁符合李娜要求的全部条件? A.刘大伟 B.李强 C.吴刚 D.王威 正确答案是C 。吴刚是博士;吴刚不是矮个子,因为李强和王威并非都是高个子;王威是另一位博士,但是矮个子。 2. 某学校有四名外国专家,分别来自美国、加拿大、韩国和日本。他们分别在电子、机械和生物三个系工作,其中: ①日本专家单独在机械系; ②韩国专家不在电子系; ③美国专家和另外某个外国专家同在某个系; ④加拿大专家不和美国专家同在一个系。 以上条件可以推出美国专家所在的系为: (A)电子(B)机械系 (C)生物系 (D)电子系或生物系 3.一个热力站有5个阀门控制对外送蒸汽。使用这些阀门必须遵守以下操作规则: (1)如果开启1号阀,那么必须同时打开2号阀并且关闭5号阀。 (2)如果开启2号阀或者5号阀,则要关闭4号阀。 (3)不能同时关闭3号阀和4号阀。 现在要打开1号阀,同时要打开的阀门是哪两个? A. 2号阀和4号阀。 B. 2号阀和3号阀。 C. 3号阀和5号阀。 D. 4号阀和5号阀。 B 打开2号阀和3号阀关闭了5号阀和4号阀,因此保证了打开1号阀。 4.“马斯特杯2003年中国机器人大赛”中的足球赛正在进行,有三位教授对决赛结果进行预测: 赵教授说:“冠军不是清华大学队,也不是浙江大学队。” 钱教授说:“冠军不是清华大学队,而是中国科技大学队。” 孙教授说:“冠军不是中国科技大学队,而是清华大学队。” 比赛结果表明,他们中只有一人的两个判断都对,一人的判断一对一错,另外一人全错了。 根据以上情况可以知道,获得冠军的是 A.清华大学队 B.中国科技大学队 C.浙江大学队 D.北京航空航天大学队 正确答案是A。钱教授、孙教授中有一人的两个判断都对,另外一人全错了。 5. 甲、乙和丙在一起,一位是作家,一位是市长,一位教授。丙比教授年龄大,甲和市长不同岁,市长比乙年龄小。 根据上述资料可以推理出的结论是: A. 甲是作家,乙是市长,丙是教授。 B. 甲是市长,乙是作家,丙是教授。

从概念特征的角度分析《白马论》的逻辑意旨 摘要:任何属概念与它的种概念都是“有异的”,这种差别不应该被抹煞。合乎逻辑的另外的命题可以是“黄马非马”、“黑马非马”等等,公孙龙不可能穷其所有类似的命题,但就“白马非马”这一个例子而言,它足以让我们窥探其中的逻辑奥妙了。我们这样推测《白马论》的意旨并不过分。如果不从逻辑的角度来理解这篇文章,那也就真的不可思议了;只有把它看成讨论概念内涵外延区别的逻辑篇章,才能展现它的价值。 关键词:概念特征内涵外延白马非马 (一) 客曰:“白马非马,可乎?” 主曰:“可。” 客曰:“何哉?” 主曰:“马者,所以命形也;白者,所以命色也。命色者非命形也。故曰:…白马非马?。” (二) 客曰:“有白马不可谓无马也。不可谓无马者,非马也?有白马为有马,白之,非马何也?” 主曰:“求马,黄、黑马皆可致;求白马,黄、黑马不可致。使白马乃马也,是所求一也。所求一者,白者不异马也。所求不异,如黄、黑马有可有不可,何也?可与不可,其相非明。故黄、黑马一也,而可以应有马,而不可以应有白马,是白马之非马,审矣!” (三) 客曰:“以马之有色为非马,天下非有无色之马也。天下无马,可乎?” 主曰:“马固有色,故有白马。使马无色,有马如已耳,安取白马?故白者非马也。白马者,马与白也。马与白,马也?故曰白马非马也。” (四) 客曰:“马未与白为马,白未与马为白。合马与白,复名…白马?,是相与以不相与为名,未可。故曰:…白马非马?,未可。” 主曰:“以…有白马为有马?,谓有白马为有黄马,可乎?” 客曰:“未可。” 主曰:“以…有马为异有黄马?,是异黄马于马也;异黄马于马,是以黄马为非马。以黄马为非马,而以白马为有马,此飞者入池而棺异处,此天下之悖言乱辞也。”

硫酸浓度/密度对照表(20℃) 密度H2SO4密度H2SO4密度H2SO4密度H2SO4 g/cm3%g/cm3%g/cm3%g/cm3% 1.00000.3 1.115016.7 1.230031.4 1.345044.7 1.0050 1.0 1.120017.4 1.235032.0 1.350045.3 1.0100 1.7 1.125018.1 1.240032.6 1.355045.8 1.0150 2.5 1.130018.8 1.245033.2 1.360046.3 1.0200 3.2 1.135019.4 1.250033.8 1.365046.9 1.0250 4.0 1.140020.1 1.255034.4 1.370047.4 1.0300 4.7 1.145020.7 1.260035.0 1.375047.9 1.0350 5.5 1.150021.4 1.265035.6 1.380048.4 1.0400 6.2 1.155022.0 1.270036.2 1.385049.0 1.04507.0 1.160022.7 1.275036.8 1.390049.5 1.05007.7 1.165023.3 1.280037.4 1.395050.0 1.05508.4 1.170023.9 1.285037.9 1.400050.5 1.06009.1 1.175024.6 1.290038.5 1.405051.0 1.06509.8 1.180025.2 1.295039.1 1.410051.5 1.070010.6 1.185025.8 1.300039.7 1.415052.0 1.075011.3 1.190026.5 1.305040.2 1.420052.5 1.080012.0 1.195027.1 1.310040.8 1.425053.0 1.085012.7 1.200027.7 1.315041.4 1.430053.5 1.090013.4 1.205028.3 1.320041.9 1.435054.0 1.095014.0 1.210028.9 1.325042.5 1.440054.5 1.100014.7 1.215029.6 1.330043.1 1.445055.0 1.105015.4 1.220030.2 1.335043.6 1.450055.4 1.110016.1 1.225030.8 1.340044.2 1.455055.9 1.460056.4 1.585067.8 1.710078.5 1.835095.7 1.465056.9 1.590068.2 1.715078.9 1.836097.0 1.470057.4 1.595068.7 1.720079.4 1.475057.8 1.600069.1 1.725079.8 1.480058.3 1.605069.5 1.730080.2 1.485058.8 1.610070.0 1.735080.7 1.490059.2 1.615070.4 1.740081.2 1.495059.7 1.620070.8 1.745081.6 1.500060.2 1.625071.2 1.75008 2.1

温度对化学平衡的影响 班级姓名学号 一、选择题 1.设C + CO22CO△H>0,反应速率为v1;N2 + 3H22NH3△H<0,反应速率为v2,对于上述反应,当温度升高时,v1和v2的变化情况为 A.同时增大B.同时减小C.v1增大,v2减小D.v1减小,v2增大 2.一定温度下,某密闭容器里发生如下可逆反应: CO(g) + H2O(g) CO2(g) + H2(g)△H>0,当反应达到平衡时,测得容器中各物质均为n mol.欲使H2的平衡浓度增大一倍,在其他条件不变时,下列措施中可采用的是 A.升高温度B.增大压强 C.再通入n mol CO和n mol H2O(g)D.再通入n mol CO和2n mol H2O(g) 3.某温度时有以下反应:S2Cl2(l、无色)+Cl2(g)2SCl2(l、红色)△H<0,在密闭容器中达到平衡,下列说法不正确的是 A.升高温度,而压强不变,液体颜色变浅 B.温度不变,而缩小容器体积,液体颜色加深 C.温度不变,而增大容器体积,S2Cl2的转化率降低 D.温度降低,而体积不变,Cl2的转化率降低 4.在一密闭容器中进行合成氨的反应 N2+3H22NH3△H<0,达到化学平衡后给体系降温,下列变化正确的是 A.反应混和物中NH3的含量增多B.N2的转化率降低 C.NH3的产率降低 D.混和气体的总物质的量增多 5.在一定条件下,固定容积的密闭容器中反应:2NO2(g) O2(g)+2NO(g);△H>0,达到平衡。当改变其中一个条件X,Y随X的变化符合图中曲线的是 A.当X表示反应时间时,Y表示混合气体的密度 B.当X表示压强时,Y表示NO的产率 C.当X表示温度时,Y表示NO2的物质的量 D.当X表示NO2的物质的量时,Y表示O2的物质的量 6.在一定条件下,发生CO + NO2CO2+ NO的反应,达到化学平衡后,降低温度,混合物的颜色变浅。下列关于该反应的说法正确的是 A.该反应为一吸热反应B.该反应为一放热反应 C.降温后CO的浓度增大D.降温后各物质的浓度不变 7.下列各反应达到化学平衡后,加压和降温使平衡移动的方向不一致的是 A.2NO2N2O4;△H<0B.C(s) + CO22CO;△H>0 C.N2 + 3H22NH3;△H<0D.2O33O2;△H<0 8.在一密闭容器中进行反应A(g)+B(g)C(g),达到化学平衡后给容器升高温度,结果混和气体中A的含量降低,则△H A.△H > 0 B.△H < 0 C.△H = 0 D.无法判断 9.反应2X(g)+Y(g) 2Z(g)(正反应放热),在不同温度(T1和T2)及压强(p1和p2)下,产物Z 的物质的量[n(Z)]与反应时间(t)的关系如图2—24所示,下述判断正确的是 A.T1<T2,p1<p2B.T1<T2,p1>p2 C.T1>T2,p1>p2D.T1>T2,p1<p2

硫酸浓度与比重对照表 100g中含量( 克 )1升中含量 ( 克 ) 比重 20/4 ℃ 100g中含量 ( 克 ) 1升中含量 ( 克 ) 比重 20/4 ℃ 1 10.05 1.005 64 986.9 1.542 2 20.24 1.012 65 1010 1.553 3 30.55 10.18 66 1033 1.565 4 41.00 1.02 5 67 105 6 1.576 5 51.59 1.032 68 1079 1.587 6 62.31 1.038 69 1103 1.599 7 73.17 1.045 70 1127 1.611 8 84.08 1.052 71 1152 1.622 9 95.32 1.059 72 1176 1.634 10 106.6 1.066 73 1201 1.646 11 118.1 1.073 74 1226 1.657 12 129.6 1.080 75 1252 1.669 13 141.4 1.087 76 1278 1.681 14 153.3 1.095 77 1303 1.693 15 165.3 1.102 78 1329 1.704 16 177.5 1.109 79 1355 1.716 17 189.9 1.117 80 1382 1.727 18 202.4 1.124 81 1408 1.738 19 215.0 1.132 82 1435 1.749 20 227.9 1.139 83 1460 1.759 25 294.6 1.178 84 1486 1.769 30 365.6 1.219 85 1512 1.779 35 441.0 1.260 86 1537 1.787 40 521.1 1.303 87 1562 1.795 45 606.4 1.348 88 1586 1.802 50 697.6 1.395 89 1610 1.809 51 716.5 1.405 90 1633 1.814 53 755.1 1.425 91 1656 1.819 55 794.9 1.445 92 1678 1.824 56 815.2 1.456 93 1700 1.828 57 835.7 1.466 94 1721 1.831 58 856.5 1.477 95 1742 1.834 59 877.6 1.488 96 1762 1.8355 60 899.0 1.498 97 1781 1.8364 61 920.6 1.509 98 1799 1.8361 62 942.4 1.520 99 1816 1.8342

压强对化学反应速率和化学平衡影响的理解及特例 压强对反应速率的影响归根结缔是压强的改变引起了物质浓度的变化,从而改变了反应速率;而压强对化学平衡影响的实质是要引起υ正、υ逆的改变,且使υ正≠υ逆。学生在理解压强对化学反应速率和化学平衡的影响时应特别注意以下几点: 一.正确理解浓度和压强变化的实质 1.将压强变化看作浓度变化 压强对反应速率的影响归根结缔是压强的改变引起了物质浓度的变化,从而改变了反应速率。 例1:对于在密闭容器中进行的反应2SO 2(气)+O 2(气)2SO 3(气),下列条件哪些能加快该反应的化学反应速率(假设温度不变)( ) A.缩小体积使压强增大 B.体积不变充入O 2使压强增大 C.体积不变充入N 2使压强增大 D.恒压时充入N 2 解析:压强对反应速率的影响归根结缔是浓度的影响。A 将容器体积缩小,各物质浓度均增大,故反应速率加快。B 充入O 2的实质使O 2的浓度增大,故反应速率也加快。C 虽然增大了压强,但参加反应的各物质的浓度却没有变化,故反应速率不变。D 恒压时充入N 2会导致容器体积增大,实质上是各物质的浓度减小,故反应速率减慢。所以选A 、B 。 2.将浓度变化看作压强变化 压强的改变将引起体系中各气态物质的浓度成等倍增减,当浓度变化是由各物质的量均同时增大或减小而引起时,平衡移动又可以理解为压强的变化产生的结果。 例2:某温度下,在固定容积的密闭容器中,可逆反应A(g)+3B(g)2C(g)达到平衡,测得平衡时A 、B 、C 物质的量之比n(A)∶n(B) ∶ n(C) = 2∶2∶1。若保持温度不变,以2∶2∶1的物质的量之比再充入A 、B 和C ,下列判断中正确的是( ) A.平衡向正反应方向移动 B.平衡不会发生移动 C.C 的体积分数增大 D.B 的体积分数增大 简析:平衡时维持容器体积和温度不变,按相同物质的量之比充入A 、B 、C ,即各物质的浓度成等倍增加,相当于增大压强,平衡向正反应方向移动,所以C 的体积分数增大。 二.正确理解压强对平衡移动的影响 1.对有气体参加的可逆反应,增大压强,平衡向气体体积缩小的方向移动,减小压强,平衡向气体体积增大的方向移动。对反应前后气体体积不变的可逆反应,改变压强,平衡不移动。这里所说的压强增大(或减小)是指容积体积缩小(或增大)。 例3:在一定温度下,将一定质量的混合气体在密闭容器中发生反应aA(g)+bB(g) cC(g)+dD(g),达到平衡时测得B 气体的浓度为0.61-?L mol ,恒温下将密闭容器的容积扩大1倍,重新达到平衡时,测得B 气体的浓度为0.41-?L mol ,下列叙述中正确的是( ) A. a+b>c+d B. 平衡向右移动 C.重新达平衡时,A 气体浓度增大 D.重新达平衡时,D 的体积分数减小 解析:本题许多考生仅从表面上分析,容器扩大1倍,即压强减小,而B 气体的浓度从0.61-?L mol 减小到0.41-?L mol ,判断平衡正移,错选B 。 错选的原因是未从根本上理解压强的改变其实质是改变物质的浓度。在恒温下密闭容器的容积扩大1倍,则容器的各种气体物质的量浓度各减半,此刻B 气体的浓度应为0.31-?L mol ,重新达平衡后B 的浓度增加到0.41-?L mol ,说明当容积体积扩大(即减压),平衡向逆反应方向移动,根据平衡移动原理得逆反应即为气体体积增大的反应,所以a+b>c+d ;D 的体积分数减小。又由于在容积扩大一倍时,A 气体的浓度减小一半,虽然平

逻辑推理类题型分析及解题技巧总结 此种题型是在每道题中给出一段陈述,这段陈述被假设是正确的,不容置疑的。请你根据这段陈述从四个备选答案中选出一个能够从陈述中直接推出的结论。 逻辑判断主要考察的是应试者逻辑推理判断的能力。从作题的要求也可以看出,做逻辑判断题目必须紧扣题干内容,以题目中的陈述为依据,根据形式逻辑的推论法则推出正确结论。题中的陈述是被假设为正确的,不要对其作出怀疑或否定,给自己解题带来不必要的干扰。对于逻辑判断题目中比较难的,多种条件相互制约或是数理逻辑的题目,可以忽略其具体情境,在草纸上抽象出其数理模型,加以逻辑运算这样比较容易得出结论。下面举几个比较典型的例题来分析一下如何做这种题目。 解题技巧 1、紧扣题干内容,不要对题中陈述的事实提出任何怀疑,不要被与题中陈述不一致的常理所干扰; 2、紧紧依靠形式逻辑有关推论法则严格推理,注意大前提、小前提、结论三者之间的关系; 3、必要时,可以在草稿纸上用你自己设计的符号来表示推论过程,帮助你记住一些重要信息和推出正确结论。 逻辑推理类解题规律总结 A判断:全称判断,所有s都是p例如“一切鲸都是水栖哺乳动物”。 E判断:全称否定,所有s都不是p例如“所有被子植物不是裸子植物”。 I判断:特称肯定,有些s是p例如“有的水生动物是用肺呼吸的”。 O判断:特称否定,有些s不是p例如“有的鸟不是会飞的”。 1.A命题(所有S是P)与E命题(所有S不是P)之间的关系,例如: 我班所有同学都是共青团员。 我班所有同学都不是共青团员。 二者决不能同真,即一个真,另一个必假;但二者可以同假,即当一个假时,另一个可真可假。这种不能同真、可以同假的关系,逻辑上叫做“反对关系”。 2.I命题(有的S是P)与O命题(有的S不是P)之间的关系,例如: 我班有的同学是共青团员。 我班有的同学不是共青团员。 二者不能同假,即一个假时,另一个必真;但二者可以同真,即当一个真时,另一个可真可假。这种不能同假、可以同真的关系, 逻辑上叫做“下反对关系”。 3ASPOSPSPISP .命题(所有是)与命题(有的不是),正命题(所有不是)与命题(有的是)之间的关系,例如:

硫酸浓度与比重对照表 100g中含 量( 克)1升中含量 ( 克) 比重 20/4 ℃ 100g中含 量 ( 克) 1升中含量 ( 克) 比重 20/4 ℃ 1 10.05 1.005 64 986.9 1.542 2 20.24 1.012 65 1010 1.553 3 30.55 10.18 66 1033 1.565 4 41.00 1.02 5 67 105 6 1.576 5 51.59 1.032 68 1079 1.587 6 62.31 1.038 69 1103 1.599 7 73.17 1. 70 1127 1.611 8 84.08 1.052 71 1152 1.622 9 95.32 1. 72 1176 1.634 10 106.6 1. 73 1201 1.646 11 118.1 1. 74 1226 1.657 12 129.6 1.080 75 1252 1.669 13 141.4 1. 76 1278 1.681 14 153.3 1.095 77 1303 1.693 15 165.3 1.102 78 1329 1.704 16 177.5 1.109 79 1355 1.716 17 .9 1.117 80 1382 1.727 18 202.4 1.124 81 1408 1.738 19 215.0 1.132 82 1435 1.749 20 227.9 1. 83 1460 1.759 25 294.6 1.178 84 1486 1.769 30 365.6 1.219 85 1512 1.779 35 441.0 1.260 86 1537 1.787 40 521.1 1.303 87 1562 1.795 45 606.4 1.348 88 1586 1.802 50 697.6 1.395 89 1610 1.809 51 716.5 1.405 90 1633 1.814 53 755.1 1.425 91 1656 1.819 55 794.9 1.445 92 1678 1.824 56 815.2 1.456 93 1700 1.828 57 835.7 1.466 94 1721 1.831 58 856.5 1.477 95 1742 1.834 59 877.6 1.488 96 1762 1.8355

压强对化学平衡的影响(教案)

压强对化学平衡的影响 化学化工学院2011级师范222011316011207 成文婵 学习需求分析: 以化学平衡的概念及影响其的因素(浓度、温度)为知识的基点,进一步学习压强如何影响化学平衡,而与前2个因素不一样的是压强只对于特定的化学平衡才适用。这对完善影响化学平衡的因素有着重要的作用,而且这个因素在工业生产上也占着重要的地位。化学来源于生活也服务于生活,利用生活中的常见的现象进行可的讲授,既增加的学生学习的兴趣也提高了学生的理解能力。 对于教材,它选自选修四化学反应原理第二章第三节第二小节,既是对前面所学习的内容的一个升华与补充,也联系这必修2 第二章第三节的化学反应的快慢与限度,两者之前相互补充相互联系,让知识间的结构更加完整,而且也指导着后期弱电解质的电离平衡的影响因素的学习。不仅如此,它更加影响着学生整个高中的化学反应的学习,学好化学反应影响因素对化学学习有着重要的作用。在教材中对于压强对化学平衡的影响描述的很少,但是它确实一个比较重要的知识点,所以在教学设计时,我利用生活中常见的现象为例子进行详细讲解压强是如何影响化学平衡(必须强调的是由于固态或液态的物质参加的化学平衡受压强的影响很小,所以压强只对适用气体参加的化学平衡),进一步导出著名的列夏特列原理,它也是作为当外界条件改变时,判断平衡移动的依据。做相应的课堂练习检查学生的理解状况。 学情分析: 知识层面:学生已经学习了可逆反应和化学平衡的基本定义,对化学平衡概念及特征初步的认识,但不能正确判断外界条件改变将怎么样影响化学平衡(根据奥苏贝尔的同化理论,在学习新课时要适当复习旧知识,让学生在新旧知识间产生一定的联系,构建有意义的学习),且对化学平衡的知识容易出现遗忘,所以在讲授新知识前应先回顾旧知识。 能力层面:高中阶段学生的思维发展处于形式运算阶段,计算能力、逻辑

逻辑学 第一章绪论 1.普通逻辑=形式逻辑 2.逻辑=辩证逻辑+形式逻辑(传统形式逻辑+现代形式逻辑) 3.逻辑=表示客观事物发生发展的规律+思维的规律性+逻辑学 4.普通逻辑是研究思维形式的结构和思维基本规律以及一些简单逻辑方法的科学。 第一节普通逻辑的研究对象 1.思维是人脑对客观世界的一种反映,是人脑对于客观世界间接性,概括性的反映 2.人的认识来源于实践活动,是一个由浅入深的辩证发展过程。分为感性认识和理性认识。 3.感性认识是人脑对于客观事物的现象,部分和外部联系的反映,是认识的初级阶段。感性认识的形式是感觉,知觉和表象。 4.感觉是我们对于感觉器官的客观事物的个别特性的反映。知觉是我们的感觉器官对客观对象整体性的直接反应,是感觉的综合,提供事物整体的外部形象。表象是感知过的事物在头脑中再现的形象。 5.整个感性认识阶段有“表面性”和“直觉性”的特点 6.理性认识是对客观事物本质,全体和内部联系的认识。 理性认识的形式或思维形式就是概念,判断和推理。 理性认识的认识活动就是思维。 7.思维的特点:间接性,概括性,与语言密不可分。

8.思维是人脑的机能,它是人脑对于客观事物间接性,概括性的反映,思维一定要在语言材料的基础上才能产生和存在。 二什么是思维形式的结构 1.普通逻辑以思维的逻辑形式(思维形式)为研究对象。 思维的内容是反映在概念,判断和推理中的特定对象和属性。 概念,判断和推理是人们思维过程中用来反映客观现实所必不可少的基本形式,也就是思维形式,即表现思维内容的方式。 2.思维形式结构是思维形式的组成要素之间一定的联结方式,是各种具体思维形式中最一般的共同的东西。由于思维的具体内容全部凝聚在各种不同的概念,判断和推理里,思维形式结构自然也就表现在不同概念,判断和推理的形式中3.(1)思维形式结构是从各不相同内容的判断和推理中抽取出来的,共同具有的形式结构,它是普通逻辑的主要研究对象。 (2)思维形式的结构由逻辑常项和逻辑变项两部分组成。逻辑常项是判定一种判断或推理是何种判断或推理的唯一根据,逻辑变项不论带入何种不同的具体内容,但终究不能改变其思维的逻辑结构式。 4.在思维中,概念是它的最小单位和基本要素,由概念组成判断和推理,但概念不具有像判断和推理那种类型的逻辑结构形式。 三思维形式的基本规律 1.基本规律是任何人进行思维活动都必须遵守的最起码的逻辑规律,是人们正确思维的必要条件。也是普通逻辑的主要研究对象。(还研究简单的逻辑方法)2.基本规律:同一律矛盾律排中律充足理由律 3.逻辑方法:概念的定义,划分,限制和概括的方法。归纳定理中探究现象间

逻辑推理题常用的解法与解题思路 “逻辑思路”,主要是指遵循逻辑的四大基本规律来分析推理的思路。 【同一律思路】同一律的形式是:“甲是甲”,或“如果甲,那么甲”。它的基本内容是,在同一思维过程中,同一个概念或同一个思想对象,必须保持前后一致性,亦即保持确定性。这是逻辑推理的一条重要思维规律。运用这一规律来解题,我们把它叫同一律思路。 例1. 某公安人员需查清甲、乙、丙三人谁先进办公室,三人口供如下:甲:丙第二个进去,乙第三个进去。乙:甲第三个进去,丙第一个进去。丙:甲第一个进去,乙第三个进去。三人口供每人仅对一半,究竟谁第一个进办公室? 分析(用同一律思路推理);这一类问题具有非此即彼的特点。比如甲是否是第一个进办公室只有两种可能:是或非。我们用1表示“是”,0表示“非”,则可把口供列表处理。(1)若甲第一,则依据丙的口供见左表,这个表与甲的口供仅对一半相矛盾;(2)若甲非第一,则依据丙的口供,乙第三个进去,进行列表处理如右表,与“三人口供仅对一半”相符。从而可以判定,丙最先进入办公室。这个问题也可以不列表而用同一律推理。甲的话第一句对,第二句错,则丙第二,乙不是第三,又不是第二,自然乙第一,甲第二,这个结论与丙说的话“半对半错”不符。因此,有甲的第一句错,第二句对。即乙第三个进去,丙不是第二个,自然是第一个。这个结论与乙的话“半对半错”相符:甲不是第三,丙是第一。并且这个结论与丙的话“半对半错”也相符:甲不是第一,乙是第三。在整个思维过程中,我们对三人的话“半对半错”进行了一一验证,直到都符合题目给定的条件为止。 例2. 从前一个国家里住着两种居民,一个叫宝宝族,他们永远说真话;另一个叫毛毛族,他们永远说假话。一个外地人来到这个国家,碰见三位居民,他问第一个人:“请问你是哪个民族的人?”“匹兹乌图。”那个人回答。外地人听不懂,就问其他两个人:“他说的是什么意?”第二个人回答:“他说他是宝宝族的。”第三个人回答:“他说他是毛毛族的。” 请问,第一个人说的话是什么意思?第二个人和第三个人各属于哪个民族? 分析(用同一律思路思考):如果第一个人是宝宝族的,他说真话,那么他说的是“我是宝宝族的”。如果这个人是毛毛族的,他说假话,他说的还是“我是宝宝族的”。这就是说,第一个人不管是什么民族的,那句话的意思都是:“我是宝宝族的”。根据这一推理,那么第二个人回答“他说他是宝宝族的”这句话是真的,而从条件可知,说真话的是宝宝族人,因此可以判断第二个人是宝宝族人。不管第一个人是什么民族的,根据前面推理已知他说的话是“我是宝宝族的”,而第三个人回答“他说他是毛毛族的”显然是错的,而说假话的是毛毛族人,因此可以断定第三个人是毛毛族人 我们在分析本题时,始终保持了思维前后的一致性,这就是同一律思路的具体运用。 【不矛盾律思路】不矛盾律的形式是“甲不是非甲”。它的基本内容是:同一对象,在同一时间内和同一关系下,不能具有两种互相矛盾的性质,它是逻辑推理的又一重要规律,运用不矛盾律来推理、思考某些问题的解答,这种思路我们把它叫做不矛盾律思路。 例1.有三个和尚,一个讲真话,一个讲假话,另外一个有时讲真话,有时讲假话。一天,一位智者遇到这三个和尚,他先问左边的那个和尚:“你旁边的是哪一位?”和尚回答说