实验十阿托品拮抗豚鼠回肠M受体的pA2值测定

071232001 陈小凤2010/5/9

【目的】1.掌握pA2值的测定方法及其意义。

2.观察阿托品对豚鼠回肠M受体的竞争性拮抗作用。

3. 了解离体平滑肌基本实验方法。

【动物】豚鼠

【药物】①乙酰胆碱(2X10-5、2X10-4、2X10-3 、2X10-2 、2X10-1 、2mol/L)

②阿托品(5×10-5、5×10-4 、5×10-3 mol/L )

③台氏液

【器材】: 100μl微量注射器、量筒、培养皿、缝衣针、缝线、洗瓶、RM6240多媒体化生物信号记录分析系统、肌力换能器、HSS-1(B)型恒温浴槽、GW-3G恒温平滑肌槽。【方法】

1.仪器安装调试:

(1)搭建好仪器后,打开水浴锅电源,使浴槽温度保持在37℃。清洗浴槽,加台氏液20ml。通气,使气泡呈碎花状释放。

(2)启动计算机,双击RM6240生物信号采集处理系统,打开“阿托品拮抗豚鼠回肠M受体的pA2测定”,设置实验参数,示波。

2.标本制备:

豚鼠回肠由教师制备提供。取豚鼠回肠约2cm,对角结扎,一端固定在浴槽的通气钩上,另一端垂直连接于肌力换能器的感应片上,调节基础张力约为0.5g(记录过程中张力持续变大并出现波动)。肠管在槽内稳定十五分钟后,记录正常收缩活动。

3.观察项目

(1)未加阿托品时每个Ach累积(ml/L)引起的肠管最大收缩幅度。

(2)分别加入阿托品(3个浓度)后,每个Ach累加浓度引起的肠管最大收缩幅度。

4.给药方案(给药量如表一所示)

(1)用微量注射器向麦氏浴槽内从低到高加入Ach溶液,当每个浓度引起的肠管收缩反应达到最大时,立即累加另一个浓度,直到收缩反应不再增加。

(2)用台氏液冲洗标本3~5次,回肠恢复正常后,加入5×10-5mol/L阿托品20ul后,重复步骤⑴。

(3)用台氏液冲洗标本3~5次,回肠恢复正常后,加入5×10-4mol/L阿托品20ul后,重复步骤⑴。

(4)用台氏液冲洗标本3~5次,回肠恢复正常后,加入5×10-3mol/L阿托品20ul后,重复步骤⑴。

5.数据处理

【结果】

由于我们组实验过程中,未能在每个浓度引起肠管收缩反应达到最大时及时加入药品,并且实验过程中时不时碰到悬挂的吊线,造成实验结果有较大偏差。因此,我们借鉴了周三第3组的实验数据进行分析。

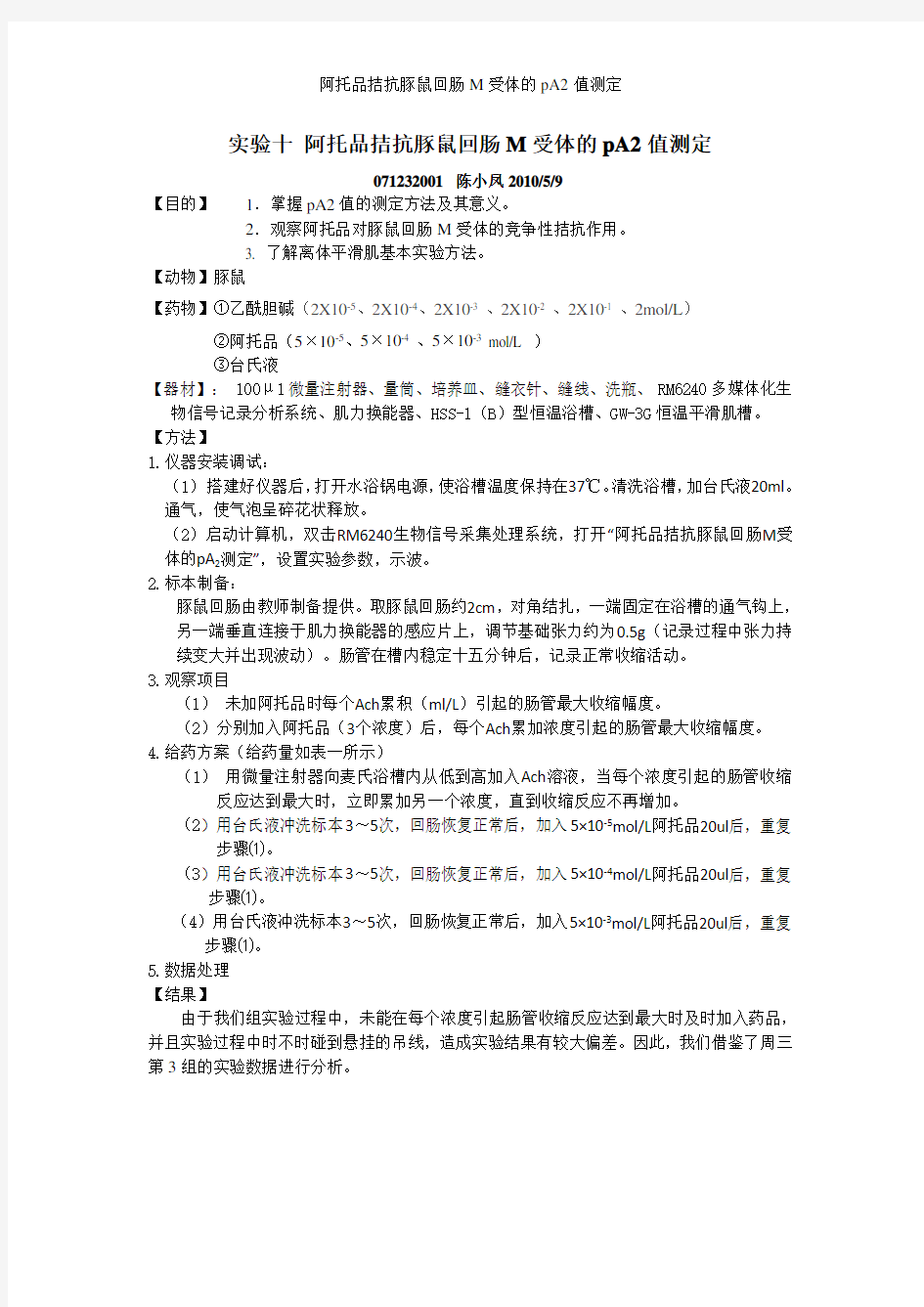

图一乙酰胆碱累积给药及张力变化汇总

以下分别就各阿托品浓度(0、5*10-8、5*10-7、5*10-6 mol/L)的拮抗作用分别分析。

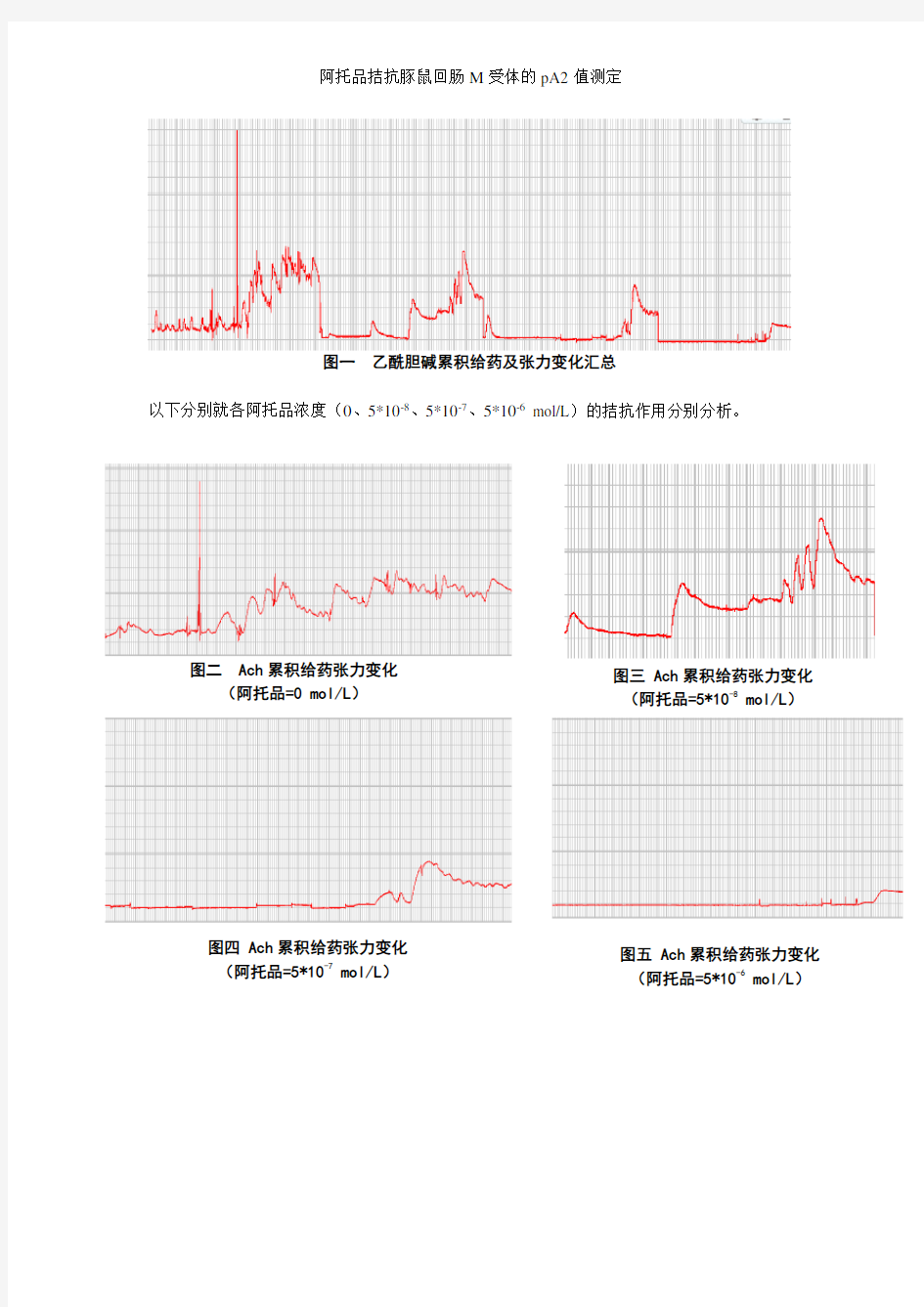

图二 Ach累积给药张力变化

(阿托品=0 mol/L)

图三 Ach累积给药张力变化

(阿托品=5*10-8 mol/L)

图四 Ach累积给药张力变化

(阿托品=5*10-7 mol/L)

图五 Ach累积给药张力变化

(阿托品=5*10-6 mol/L)

首先,区域测量导出结果绘制下表。

表一乙酰胆碱累积给药及张力变化

Ach浓度加药量Ach终浓度

负对数加入阿托品后肠管最大收缩高度(g)

(mol/L)(ul)(mol/L)05×10-85×10-75×10-6 2×10-51010-880.87 1.1090.2360.042 203×10-87.5 1.01 1.5330.0730.01

7010-77 1.266 3.230.0550.012 2×10-4203×10-7 6.5 1.4710.9080.0590.02 7010-66 2.110.8730.1360.013 2×10-3203×10-6 5.5 2.570.8650.2250.04 7010-55 2.940.8530.2260.014 2×10-2203×10-5 4.5 2.72 1.1910.0550.261 7010-44 3.15 1.603 2.070.067 2×10-1203×10-4 3.5 3.08 2.280.7990.013 7010-33 2.8 2.570.6810.014 2203×10-3 2.5 3.06 3.3 2.070.645

由上表可知乙酰胆碱引起最大收缩高度Emax=3.3g。

然后,计算每个Ach浓度下收缩高度与最大收缩高度的比值E/Emax,列于表二中。

表二阿托品对乙酰胆碱引起豚鼠回肠平滑肌收缩量效曲线的影响Ach浓度加药量Ach终浓度加入阿托品后张力变化E/Emax(%)

(mol/L)(ul)(mol/L)05×10-85×10-75×10-6 2×10-51010-826.433.67.2 1.3

203×10-830.646.5 2.20.3

7010-738.497.9 1.70.4 2×10-4203×10-744.627.5 1.80.6

7010-663.926.5 4.10.4 2×10-3203×10-677.926.2 6.8 1.2

7010-589.125.8 6.80.4 2×10-2203×10-582.436.1 1.77.9

7010-495.548.662.7 2.0 2×10-1203×10-493.369.124.20.4

7010-384.877.920.60.4 2203×10-392.710062.719.5由RM6240生物信号采集系统药理分析工具箱中的激动药pD2和pA2工具,绘制量效曲线及计算EC50。

I.阿托品=0 mol/L 时PD2计算结果:y——张力百分率(%);

x——乙酰胆碱浓度(-㏒mol/L)

回归曲线方程:

y=138.92-13.45x

pD2:当y=50时,对应的x值。

pD2=6.61(-㏒mol/L)

II.阿托品=5*10-8mol/L 时PD2计算结果:

y——张力百分率(%);

x——乙酰胆碱浓度(-㏒mol/L)

回归曲线方程:

y=86.03-6.61x

pD2*:当y=50时,对应的x值。

pD2*=5.45(-㏒mol/L)

III. 阿托品=5*10-7 mol/L 时PD2计算结果:

y——张力百分率(%);

x——乙酰胆碱浓度(-㏒mol/L)

回归曲线方程:

y=62.12-8.62x

pD2*:当y=50时,对应的x值。

pD2*=1.41(-㏒mol/L)

IV. 阿托品=5*10-6mol/L 时PD2计算结果:

y——张力百分率(%);

x——乙酰胆碱浓度(-㏒mol/L)

回归曲线方程:

y=11.39-1.62x

pD2*:当y=50时,对应的x值。

pD2*=-23.88(-㏒mol/L)

V. PA2计算结果:

A1=㏒^-1(pD2):表示未加入阿托品前乙酰胆碱产生50%最大效应所需的克分子浓度。 A2=㏒^-1(pD2*):表示拮抗剂阿托品存在时激动剂产生相同效应所需的克分子浓度。

(A2-A1)/A1:表示达到原有效应所需增加激动药乙酰胆碱额浓度占原用激动药浓度的百分比。

y —— ㏒(A2/A1-1);x —— 阿托品浓度(-㏒mol/L) 回归曲线方程:y =104.76-14.68x

pA2:当A2=2*A1时;即y =0时,对应的x 值。 pA2=7.14(-㏒mol/L)

-20

20406080100120-10

-8

-6

-4

-2

logAch

E /E m a x

阿托品为0

阿托品为5*10-8阿托品为5*10-7阿托品为5*10-6

多项式 (阿托品为0)

多项式 (阿托品为5*10-8)多项式 (阿托品为5*10-7)多项式 (阿托品为5*10-6)

图六 Ach 的量效曲线

【思考】

1、拮抗药(antagonist):与受体有亲和力,而无内在活性的药物(α= 0)。

①竞争性拮抗药(competitive antagonist)与激动药竞争同一受体的拮抗药。

激动药的量效反应曲线可以被竞争性拮抗药平行右移。如果增加竞争性激动药浓度,仍可达到Emax。

②非竞争性拮抗药(noncompetitive antagonist)与激动剂作用于同一受体,结合牢固,分解慢或是不可逆的,或作用于相互关联的不同受体。

2、PA2值

PA2是一种用以表示竞争性拮抗剂作用强度的指标,其意义是能使激动剂提高到原来的2倍时,可产生与原来浓度相同效应所需的拮抗剂克分子浓度的负对数(-log(B))。PA2的值越大说明拮抗剂的作用越强。pA2是拮抗参数(antagonism parameter):当有一定浓度的拮抗药存在时,激动剂增加2倍时才能达到原来效应,此时拮抗药的负对数即拮抗参数,pA2 = -log[I] = -logKI

3、药物作用

乙酰胆碱作用于豚鼠回肠的M受体,引起肠肌收缩,当加入M受体拮抗剂阿托品后,若提高乙酰胆碱浓度,仍能达到未加拮抗剂前的最大反应,并可使剂量反应曲线平行右移,则表明阿托品对乙酰胆碱呈竞争性拮抗。

H受体拮抗剂 文件排版存档编号:[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]

H2受体拮抗剂 [主要品种] H2受体拮抗剂包括西米替丁、雷尼替丁、法莫替丁等。 [适应症] 主要用于治疗胃和十二指肠溃疡。 [作用特点] H2受体拮抗剂能选择性地阻断壁细胞膜上的H2受体,使胃酸分泌减少。不仅抑制基础胃酸的分泌,而且能部分地阻断组胺、五肽胃泌素、拟胆碱药和刺激迷走神经等所致的胃酸分泌。 [药理作用] H2受体拮抗剂选择性地竞争结合壁细胞膜上的H2受体,使壁细胞内cAMP产生,胃酸分泌减少。H2受体拮抗剂不仅对组胺刺激的酸分泌有抑制作用,尚可部分地抑制胃泌素和乙酰胆碱刺激的酸分泌。常用的西咪替丁、雷尼替丁、法莫替丁等三种H2受体拮抗剂抑制胃酸分泌的相对能力相差20~50倍,以甲氰咪胍最弱,法莫替丁最强。相应地抑制50%五肽胃泌素刺激的酸分泌所需的有效血浓度(EC50),以甲氰咪胍最高,法莫替丁最低。在常规剂量下,血浓度超过EC50的时间在甲氰咪胍约6小时,其他两种约10小时。 [不良反应] H2受体拮抗剂是相当安全的药物,严重不良反应的发生率很低。年龄大、伴肾功能和其他疾病时,易产生不良反应,常见腹泻、头痛、嗜睡、疲劳、肌痛、便秘等。[H2受体拮抗剂新用法]

H2受体拮抗剂可高度选择性地与组胺H2受体结合,竞争性地拮抗组胺与H2受体结合后引起的胃酸分泌,产生抑酸作用,用于治疗消化性溃疡。传统的给药方法是一日剂量分次给药,如西咪替丁200毫克,每天四次或400毫克,每天二次;雷尼替丁150毫克,每天二次;法莫替丁20毫克,每天二次;尼扎替丁150毫克,每天二次;罗沙替丁75毫克,每天二次。近年来的研究结果表明,组胺的基础分泌以夜间为主,并且夜间胃液酸度在消化性溃疡,特别是十二指肠溃疡发病机制中起重要作用。白天的胃酸分泌与乙酰胆碱、胃泌素相关,且排出量不但与溃疡的形成无关,而且还具有以下显着的生理性作用:维持正常的消化过程,特别是蛋白质的消化,因为胃蛋白酶原转变为胃蛋白酶只有在足够酸的环境中才能实现;一定的胃酸酸度与钙和铁的吸收有重要关系;白天正常的胃酸分泌可保持胃内无菌环境,避免念珠菌使溃疡愈合延缓、幽门螺杆菌感染引起部分患者溃疡病的过早复发、胃酸持久抑制引起一些患者腹泻。因此,有学者认为,H2受体拮抗剂在白天的抑酸作用弱,而夜间给予此类药可以有效地抑制胃酸分泌,从而可以使溃疡快速愈合,症状缓解。临床观察也支持这一观点,即在睡前将H2受体拮抗剂一日剂量一次给药,在溃疡愈合速度、症状缓解和安全性上均与一日剂量分次给药法相同,并且这种给药法可以提高溃疡病患者的用药依从性。已经在临床应用的H2受体拮抗的一日剂量一次给药法为:睡前服,西咪替丁800毫克,雷尼替丁300毫克,法莫替丁40毫克,尼扎替丁300毫克,罗沙替丁150毫克。[H2受体拮抗剂市场分析]随着新药成果转化率的不断提高,国产药品价格连续下调,百姓得到了实惠的同时,消化类用药消费比值已呈现出下降的趋势。与此同时,在新药的推广应用下,产品的更新换代较快,用药金额仍呈现出增长势头,2003年国内16个典型城市样本医院中,消化系统及代谢药物用药金额已达亿元,同比上一年增长了%。

兴奋性氨基酸受体拮抗剂 发明背景在哺乳动物的中枢神经系统(CNS)中,神经冲动的传递受传送神经元释放的神经递质与接受神经元上表面受体之间的相互作用调控,这种相互作用导致这种接受神经元兴奋。L-谷氨酸是CNS中最丰富的神经递质,介导哺乳动物体内主要的兴奋途径,因此被称为兴奋性氨基酸(EAA)。应答于谷氨酸的受体称为兴奋性氨基酸受体(EAA受体)。 兴奋性氨基酸受体分为两大类。直接与神经元细胞膜中的开放性阳离子通道结合的受体称为“离子型”。这种类型受体至少已分为三种亚型,它们根据对选择性激动剂N-甲基-D-天冬氨酸(NMDA)、α-氨基-3-羟基-5-甲基异噁唑-4-丙酸(AMPA)和红藻氨酸的去极化作用而定义。分子生物学研究已经确认AMPA受体是由亚单位(GluR1-GluR4)组成,它们可以组装形成功能性离子通道。已经鉴定出五中红藻氨酸受体,它们被分为高亲和性(KA1和KA2)或低亲和性(由GluR5,GluR6,和/或GluR7亚单位组成)两类。 第二大类受体是G-蛋白偶联或第二信使连接的“代谢型”兴奋性氨基酸受体。该第二大类受体与多个第二信使系统结合,从而能够增强磷酸肌醇的水解、激活磷脂酶D、增加或降低cAMP的形成以及改变离子通道的功能。这两类兴奋性氨基酸受体可能不仅介导正常突触沿兴奋性途径的传递,而且还参与发育和整个生命过程的突触连接的改变。 过度或不适当地刺激兴奋性氨基酸受体会以称为兴奋性毒性的机制方式导致神经元细胞损伤或 损失。已经有人提出,该过程在许多神经性疾病或病症中介导神经元变性。这种神经元变性的医学后果对这些变性神经病变过程的缓解具有重要的治疗意义。例如,兴奋性氨基酸受体的兴奋性毒性与多种神经性疾病的病理生理学有关,包括心脏旁路手术和移植后大脑功能性缺氧或缺血(cerebral deficit)、中风、脑缺血、创伤或炎症引起的脊髓损伤、产期缺氧、心博停止和低血糖 性神经损伤的病因学。此外,兴奋性毒性还与慢性神经变性疾病包括阿耳茨海默氏病、杭廷顿氏舞蹈病、遗传性共济失调、艾滋病诱发的痴呆、肌萎缩性侧索硬化、特发性和药物引发的帕金森病以及眼部损伤和视网膜病有关。与兴奋性毒性和/或谷氨酸功能异常有关的其它神经性疾病包 括肌痉挛(包括震颤)、药物耐受性和戒断、脑水肿、惊厥症(包括癫痫)、抑郁症、焦虑症和焦虑 症有关的病症(例如创伤后紧张综合症)、迟发性运动障碍、与抑郁症有关的精神病、精神分裂症、双相障碍、躁狂症以及药物中毒或成瘾。兴奋性氨基酸受体拮抗剂还可用作镇痛剂,用于治疗或预防各种不同形式的头痛,包括偏头神经痛、紧张性头痛和慢性每日头痛。此外,已公开的欧洲专利申请WO 98/45720报道了兴奋性氨基酸受体的兴奋性毒性与急性和慢性疼痛状态包括严重疼痛、顽固性疼痛、神经病性疼痛、创伤后疼痛的病因有关。 人们还知道,三叉神经节及其相关的神经途径与头和面部的疼痛感觉如头痛,尤其是偏头痛有关。Moskowitz(Cephalalgia,12,5-7,(1992))提出未知原因的触发能刺激三叉神经的神经节(这种 神经节能使神经分布于头部组织的脉管系统中),引发脉管系统中的轴突释放出血管活性神经肽。这些释放的神经肽随后能激活一系列活动,引发脑脊膜的神经性炎症,结果产生疼痛。在治疗急性人偏头痛所需的相似剂量下,这种神经性炎症能够被舒马坦(sumatriptan)阻滞。然而,由于舒马坦伴有血管收缩特性,因而这种剂量的舒马坦因会并发禁忌证。最近已经报道了离子型谷氨酸受体的所有五种红藻氨酸亚型都在大鼠的三叉神经节神经元上表达,尤其是观测到了高水平的GluR5和KA2.(Sahara等,The Journal of Neuroscience,17(17),6611(1997))。因而,偏头痛仍然是另一种可能与谷氨酸受体兴奋毒性有关的神经性疾病。

白三烯抑制剂治疗COPD研究进展 慢性阻塞性肺病(COPD)是以进行性的,不完全可逆的气流阻塞为特征的疾病。这种气流阻塞是由非特异性慢性炎症导致的气道和肺实质的破坏引起的[1]。临床上,我们常使用糖皮质激素(静脉滴注,口服或吸入)治疗COPD患者,希望减少气道炎症反应,但效果差强人意。因此,人们正在研究新的药物.致力于减轻炎症反应及延缓肺功能减退。目前已取得令人鼓舞的结果。本文综述其中一种白三烯抑制剂的研究进展。 一、白三烯与COPD的气道炎症 白三烯是花生四烯酸经5一脂氧酶途径代谢的产物,其中最重要的是LTB4,LTC4,LTD4.LTE 4。LTC4,LTD4.LTE 4分子中都有半氨酸,统称为半胱氨酸白三烯(CysLTs),而LTB4被称为非胱氨酸白三烯。以往的研究表明,白三烯在炎症细胞表面合成,并通过细胞表面的受体诱导炎症反应。现已证实,白三烯的产物存在于核膜,而细胞核的不同部位均存在白三烯受体[2]。白三烯受体分为两种,即CysLT 受体(包括Cys LTl和Cys LT2受体)和BLT受体。LTB4特异作用于BLT受体。人们已经发现LTB 4是炎症进程,免疫应答以及宿主防御系统的关键介质[3-4],可刺激趋化反应,细胞脱颗粒,溶酶体释放,活化态氧(reactive oxygen 8pecie.q)产生等[5-6]。 与哮喘不同,在COPD的炎症反应中,气管壁、肺泡隔,血管平滑肌中的中性粒细胞、巨噬细胞、CD8+T细胞的数量均增多[7-8]。早期的研究集中于痰液中的中性粒细胞增多现象,推测中性粒细胞可能是气道炎症的起源,并引起气道结构的改变。中性粒细胞是LTB 4主要的靶细胞。中性粒细胞在炎症部位聚集即是LTB4诱导炎症反应的重要方式。所以,近年来,人们更多关注LTB4在气道炎症中所起的作用。在COPD急性发作并伴有感染的病人中,急性期痰液中LTB4浓度较正常人显著升高,抗感染治疗后2周可明显下降,如其后2月未再次发作,LTB4浓度可继续下降,但仍高于正常人水平[9]。进一步的研究表明,LTB4可使处于稳定期的COPD或慢支病人支气管分泌物增多[10],进而诱发伴化脓性炎症的急性发作[11]。健康人吸入LTB4雾化剂可导致气道中性粒细胞聚集[12]。在COPD病变中,LTB4使白细胞黏附分子(MAC一1)表达上调[13],白细胞穿越内皮屏障,在LTB4和MAC一

P2Y12受体拮抗剂 P2Y12受体拮抗剂是一类作用于血小板P2Y12受体,对二磷酸腺苷引起的血小板聚集起抑制作用的药物,临床上主要用于预防和治疗心血管疾病的血栓事件。P2Y12受体拮抗剂与阿司匹林联用的双重抗血小板治疗方案,是各种指南推荐、临床上常用的心血管病抗栓治疗方案。目前,临床上可供选用的P2Y12受体拮抗剂有氯吡格雷、普拉格雷和替格瑞洛,这些药物各自有哪些作用特点,疗效和安全性又有何差异? 氯吡格雷 氯吡格雷是第二代P2Y12受体拮抗剂(注:第一代P2Y12受体拮抗剂为1979年上市的噻氯匹定,其副作用较多,在临床应用中逐渐被氯吡格雷所取代),其在化学结构上属噻吩并吡啶类化合物,是前体药物,需要在肝脏中通过细胞色素 P450(CYP 450)酶代谢成为活性代谢物后,才会不可逆地抑制P2Y12受体,抑制血小板的聚集反应。 因此,氯吡格雷抗血小板活性的发挥存在延迟现象,即起效时间比较长。 氯吡格雷在临床应用中存在一些缺陷,包括:消除半衰期较长,个体差异较大,部分患者服用该药后未产生抗血小板效果即“氯吡格雷抵抗”, 与质子泵抑制剂(PPI)合用时可能会升高不良反应的发生率。 目前,已经明确CYP 2C19是与氯吡格雷抵抗相关的代谢酶之一,美国食品与药物管理局(FDA )已增加了氯吡格雷的黑框警告,建议临床医生选用氯吡格雷前对患者进行基因检测,对弱代谢患者应增加剂量。 普拉格雷 普拉格雷是第三代P2Y12受体拮抗剂,同氯吡格雷相同,此药也是噻吩并吡啶类化合物和前体药物,需要在体内转化为其活性代谢产物后,才会不可逆地抑制P2Y12受体从而发挥作用。 研究显示,与氯吡格雷的标准剂量或更大剂量相比,普拉格雷对血小板的抑制作用更快、更持续、更强。同时,由于普拉格雷的强抑制血小板聚集的作用,也增加了其出血风险。 替格瑞洛 与噻吩并吡啶类药物(氯吡格雷和普拉格雷)的化学结构分类不同,替格瑞洛是一种环戊烷三唑并吡啶类的新型抗血小板药物,故之前的中文名“替卡格雷”现已更换为“替格瑞洛”。与氯吡格雷和普拉格雷相比,替格瑞洛是第一个可以口服却不需要生物转化就可直接发挥药效且可与P2Y12受体可逆结合的抗血小板药物。因其与受体的结合是可逆性的,故一天须服药2 次。 替格瑞洛具有快速起效、非前体药物可直接作用、不受个体基因差异影响等优势,且与血小板可逆结合,停药后血小板功能迅速恢复。与普拉格雷类似,替格瑞洛对P2Y12受体的抑制效果也要强于氯吡格雷。 替格瑞洛的疗效已经PLATO研究证实,被国内外多部指南列于一线推荐地位,欧洲指南更是在2011年将替格瑞洛的推荐级别列于氯吡格雷之前,在替格瑞洛或普拉格雷不能使用的患者中才推荐使用氯吡格雷。 上述三种药物主要药理学性质和药代动力学参数比较见表。

受体拮抗剂Prepared on 21 November 2021

H2受体拮抗剂 [主要品种] H2受体拮抗剂包括西米替丁、雷尼替丁、法莫替丁等。 [适应症] 主要用于治疗胃和十二指肠溃疡。 [作用特点] H2受体拮抗剂能选择性地阻断壁细胞膜上的H2受体,使胃酸分泌减少。不仅抑制基础胃酸的分泌,而且能部分地阻断组胺、五肽胃泌素、拟胆碱药和刺激迷走神经等所致的胃酸分泌。 [药理作用] H2受体拮抗剂选择性地竞争结合壁细胞膜上的H2受体,使壁细胞内cAMP产生,胃酸分泌减少。H2受体拮抗剂不仅对组胺刺激的酸分泌有抑制作用,尚可部分地抑制胃泌素和乙酰胆碱刺激的酸分泌。常用的西咪替丁、雷尼替丁、法莫替丁等三种H2受体拮抗剂抑制胃酸分泌的相对能力相差20~50倍,以甲氰咪胍最弱,法莫替丁最强。相应地抑制50%五肽胃泌素刺激的酸分泌所需的有效血浓度(EC50),以甲氰咪胍最高,法莫替丁最低。在常规剂量下,血浓度超过EC50的时间在甲氰咪胍约6小时,其他两种约10小时。

[不良反应] H2受体拮抗剂是相当安全的药物,严重不良反应的发生率很低。年龄大、伴肾功能和其他疾病时,易产生不良反应,常见腹泻、头痛、嗜睡、疲劳、肌痛、便秘等。[H2受体拮抗剂新用法] H2受体拮抗剂可高度选择性地与组胺H2受体结合,竞争性地拮抗组胺与H2受体结合后引起的胃酸分泌,产生抑酸作用,用于治疗消化性溃疡。传统的给药方法是一日剂量分次给药,如西咪替丁200毫克,每天四次或400毫克,每天二次;雷尼替丁150毫克,每天二次;法莫替丁20毫克,每天二次;尼扎替丁150毫克,每天二次;罗沙替丁75毫克,每天二次。近年来的研究结果表明,组胺的基础分泌以夜间为主,并且夜间胃液酸度在消化性溃疡,特别是十二指肠溃疡发病机制中起重要作用。白天的胃酸分泌与乙酰胆碱、胃泌素相关,且排出量不但与溃疡的形成无关,而且还具有以下显着的生理性作用:维持正常的消化过程,特别是蛋白质的消化,因为胃蛋白酶原转变为胃蛋白酶只有在足够酸的环境中才能实现;一定的胃酸酸度与钙和铁的吸收有重要关系;白天正常的胃酸分泌可保持胃内无菌环境,避免念珠菌使溃疡愈合延缓、幽门螺杆菌感染引起部分患者溃疡病的过早复发、胃酸持久抑制引起一些患者腹泻。因此,有学者认为,H2受体拮抗剂

皮肤病与性病 2010年6月第32卷第2期 J Dermatology and Venereology,Jun 2010,Vol.32,No.2 四综述四肌内膜浸润CD 8+T 淋巴细胞占绝对优势,这些浸润往往在非变性的纤维周围和有时似乎也入侵纤维内三这表明,有一种免疫反应是针对肌纤维的三相比之下,血管周围浸润以CD 4+T 淋巴细胞为主和一些巨噬细胞,且有时也有B 淋巴细胞三这就提示了有一种免疫反应是以微血管为靶器官的三在PM 和DM(但不包括IBM)可发现肌炎特异及非特异性自身抗体,支持了B 淋巴细胞二CD 4+T 细胞在IIM 的作用[12]三在部分患者尤其是能检测出自身抗体的患者发现与HLA-DRB1*0301,DQA1*0501,DQB1*0201有遗传相关性,进一步支持了CD 4+ T 淋巴细胞在发病机制中的作用三 各学科的新的进展,可以帮助进一步了解免疫机制在 IIM 中的重要作用三总之,他们免疫系统在这些疾病表现了复杂性,固有和适应性免疫系统都参与了IIMS,因此有必要不断完善或修改 既往的假说”三近来关于最恰当和准确的诊断标准,就包括了组织病理学的重要性和免疫细胞的定位三其他,如自身抗体的分型可能也会成为疾病亚型分类的重要指标,这将有助于提高认识疾病的机制和从而改善治疗和预后三参考文献: [1]Arahata K,Engel AG.Monoclonal antibody analysis of mononuclear cells in myopathies.I:Quantitation of subsets according to diagnosis and sites of accumulation and demonstration and counts of muscle fibers inva?ded by T cells[J].Ann Neurol 1984,16:193-208. [2]Pedrol E,Grau JM,Casademont J,et al.Idiopathic inflammatory my?opathies.Immunohistochemical analysis of the major histocompatibility complex antigen expression,inflammatory infiltrate phenotype and activa?tion cell markers[J].Clin Neuropathol 1995,14:179-184.[3]Engel AG,Arahata K,Emslie-Smith A.Immune effector mechanisms in inflammatory myopathies[J].Res Publ Assoc Res Nerv Ment Dis 1990,68:141-157. [4]Orimo S,Koga R,Goto K,et al.Immunohistochemical analysis of perforin and granzyme A in inflammatory myopathies [J].Neuromuscul Disord 1994,4:219-226.[5]Dalakas MC,Hohlfeld R.Polymyositis and dermatomyositis[J].Lan?cet 2003,362:971-982. [6]Ikezoe K,Ohshima S,Osoegawa M,et al.Expression of granulysin in polymyositis and inclusion-body myositis[J].J Neurol Neurosurg Psychia?try 2006,77:1187-1190. [7]Benveniste O,Cherin P,Maisonobe T,et al.Severe perturbations of the blood T cell repertoire in polymyositis,but not dermatomyositis patients [J].J Immunol 2001,167:3521-3529.[8]Benveniste O,Herson S,Salomon B,et al.Long-term persistence of clonally expanded T cells in patients with polymyositis [J].Ann Neurol 2004,56:867-872. [9]Fathi M,Dastmalchi M,Rasmussen E,et al.Interstitial lung disease,a common manifestation of newly diagnosed polymyositis and dermatomyosi?tis[J].Ann Rheum Dis 2004,63:297-301.[10]Vencovsky J,Jarosova K,Machacek S,et al.Cyclosporine A versus methotrexate in the treatment of polymyositis and dermatomyositis [J].Scand J Rheumatol 2000,29:95-102.[11]Greenberg SA,Bradshaw EM,Pinkus JL,et al.Plasma cells in mus? cle in inclusion body myositis and polymyositis[J].Neurology 2005,65:1782-1787. [12]Brouwer R,Hengstman GJ,Vree Egberts W,et al.Autoantibody profiles in the sera of European patients with myositis[J].Ann Rheum Dis 2001,60:116-123. [13]Page G,Sattler A,Kersten S,et al.Plasma cell-like morphology of Th1-cytokine-producing cells associated with the loss of CD3expression [J].Am J Pathol 2004,164:409-417. [14]Levine TD.Rituximab in the treatment of dermatomyositis:an open-label pilot study[J].Arthritis Rheum 2005,52:601-607. [15]Jego G,Palucka AK,Blanck JP,et al.Plasmacytoid dendritic cells induce plasma cell differentiation through type I interferon and interleukin 6[J].Immunity 2003,19:225-234.[16]Greenberg SA,Pinkus GS,Amato AA,et al.Myeloid dendritic cells in inclusion-body myositis and polymyositis[J].Muscle Nerve 2007,35:17-23. [17]Greenberg SA,Pinkus JL,Pinkus GS,et al.Interferon-α/β-medi?ated innate immune mechanisms in dermatomyositis [J ].Ann Neurol 2005,57:664-678. [18]Oppenheim JJ,Yang D,Biragyn A,et al.Chemokine receptors on dendritic cells promote autoimmune reactions[J].Arthritis Res 2002,4(Suppl 3):183-188. [19]Murata KY,Sugie K,Takamure M,et al.Expression of the costimu?latory molecule BB -1and its receptors in patients with scleroderma –polymyositis overlap syndrome[J].J Neurol Sci 2002,205:65-70.[20]Chevrel G.Page G.Miossec P;Novel aspects on the contribution of T cells and dendritic cells in the pathogenesis of myositis[J].Autoimmuni? ty,2006,39(3):171-176. 【收稿日期】2009-08-12 白三烯及抗白三烯药物与皮肤病相关性的研究进展 肖 沙,陈德宇,杨西群(泸州医学院附属医院皮肤科,四川 泸州 646000) 摘要:白三烯作为一种重要的炎症介质参与了多种皮肤病的发生发展,抗白三烯药物对皮肤病的治疗也有一定的疗效三本文回顾了白三烯与相关皮肤病的文献,阐述了白三烯在皮肤病发展中的作用以及抗白三烯药物在皮肤病治疗中的应用三 关键词:白三烯;皮肤病;发病机制;治疗;综述三 中图分类号:Q946.48;R751 文献标识码:A doi :10.3969/j.issn.1002-1310.2010.02.011 Leukotriene ,anti -leukotriene drugs and dermatosis (Review ) XIAO Sha,CHEN De-yu,YANG Xi-qun (Department of Dermatology,the affiliated Hospital of Luzhou Medical College,Sichuan Luzhou 646000Chi? na) 9 1

白三烯受体拮抗剂 目录 概述 主要品种 特点 药理 适应症 不良反应 编辑本段概述 支气管哮喘(哮喘)时气道阻塞的机制与气道平滑肌收缩,血管渗漏所致粘膜水肿、粘液分泌增加及以嗜酸细胞为主导的炎症细胞浸润等引起的支气管痉挛有关,多种炎性介质如组胺、白三烯(LTs)、血栓素、前列腺素、血小板激活因子(PAF)、趋化因子、腺苷及缓激肽等,参与上、下气道的炎症反应。近年来随着LTs在哮喘气道高反应性中的作用逐渐被认识,以及LTs受体部位被确认,白三烯受体拮抗剂(LTRA)与LTs合成抑制剂在防治哮喘中的地位引起关注。自从第一个白三烯D4(LTD4)受体拮抗剂异丁司特(ibudilast, ketas)于1989年在临床应用以来,LTRA的开发研究十分活跃。1996年新一代LTRA zafirlukast(商品名,安可来)作为抗哮喘、抗炎及抗过敏药物在国外上市,并已有一定临床应用经验。有关此类具有拮抗LTs作用的药物,被称为当前哮喘治疗的新发展或可能是一种新趋势。白三烯是花生四烯酸(AA)经5-脂氧合酶(5-LOX)途径代谢产生的一组炎性介质。体外实验表明,它对人体支气管平滑肌的收缩作用较组胺、血小板活化因子(PAF)强约1000倍,它尚可刺激黏液分泌,增加血管通透性,促进黏膜水肿形成。LTs还是中性粒细胞的强趋化剂与激活剂,可吸引嗜酸性粒细胞和中性粒细胞向肺内迁移聚集,增加中性粒细胞黏附到血管内皮、脱颗粒和释放溶酶体酶。LTs在哮喘时的气道炎症反应过程中起着重要作用。抗白三烯药物包括LTs受体拮抗剂和5-LOX活性抑制剂。前者与位于支气管平滑肌等部位上的受体选择性结合,竞争性地阻断半胱氨酸LTs(Cys-LTs)的作用,进而阻断器官对LTs的反应,后者则通过花生四烯酸的5-LOX途径而抑制LTs的合成。[1] 编辑本段主要品种 扎鲁司特、普鲁司特、孟鲁司特 编辑本段特点 白三烯受体调节剂是非激素类抗炎药物,其抗炎作用没有激素强,但它的优点是口服药物,使用方便,不含激素,副作用小。参与哮喘发病的介质很多[2],但研究

H2受体拮抗剂 [主要品种] H2受体拮抗剂包括西米替丁、雷尼替丁、法莫替丁等。 [适应症] 主要用于治疗胃和十二指肠溃疡。 [作用特点] H2受体拮抗剂能选择性地阻断壁细胞膜上的H2受体,使胃酸分泌减少。不仅抑制基础胃酸的分泌,而且能部分地阻断组胺、五肽胃泌素、拟胆碱药和刺激迷走神经等所致的胃酸分泌。 [药理作用] H2受体拮抗剂选择性地竞争结合壁细胞膜上的H2受体,使壁细胞内cAMP产生,胃酸分泌减少。H2受体拮抗剂不仅对组胺刺激的酸分泌有抑制作用,尚可部分地抑制胃泌素和乙酰胆碱刺激的酸分泌。常用的西咪替丁、雷尼替丁、法莫替丁等三种H2 受体拮抗剂抑制胃酸分泌的相对能力相差20~50倍,以甲氰咪胍最弱,法莫替丁最强。相应地抑制50%五肽胃泌素刺激的酸分泌所需的有效血浓度(EC50),以甲氰咪胍最高,法莫替丁最低。在常规剂量下,血浓度超过EC50的时间在甲氰咪胍约6小时,其他两种约10小时。 [不良反应] H2受体拮抗剂是相当安全的药物,严重不良反应的发生率很低。年龄大、伴肾功能和其他疾病时,易产生不良反应,常见腹泻、头痛、嗜睡、疲劳、肌痛、便秘等。[H2受体拮抗剂新用法]

H2受体拮抗剂可高度选择性地与组胺H2受体结合,竞争性地拮抗组胺与H2受体结合后引起的胃酸分泌,产生抑酸作用,用于治疗消化性溃疡。传统的给药方法是一日剂量分次给药,如西咪替丁200毫克,每天四次或400毫克,每天二次;雷尼替丁150毫克,每天二次;法莫替丁20毫克,每天二次;尼扎替丁150毫克,每天二次;罗沙替丁75毫克,每天二次。近年来的研究结果表明,组胺的基础分泌以夜间为主,并且夜间胃液酸度在消化性溃疡,特别是十二指肠溃疡发病机制中起重要作用。白天的胃酸分泌与乙酰胆碱、胃泌素相关,且排出量不但与溃疡的形成无关,而且还具有以下显着的生理性作用:维持正常的消化过程,特别是蛋白质的消化,因为胃蛋白酶原转变为胃蛋白酶只有在足够酸的环境中才能实现;一定的胃酸酸度与钙和铁的吸收有重要关系;白天正常的胃酸分泌可保持胃内无菌环境,避免念珠菌使溃疡愈合延缓、幽门螺杆菌感染引起部分患者溃疡病的过早复发、胃酸持久抑制引起一些患者腹泻。因此,有学者认为,H2受体拮抗剂在白天的抑酸作用弱,而夜间给予此类药可以有效地抑制胃酸分泌,从而可以使溃疡快速愈合,症状缓解。临床观察也支持这一观点,即在睡前将H2受体拮抗剂一日剂量一次给药,在溃疡愈合速度、症状缓解和安全性上均与一日剂量分次给药法相同,并且这种给药法可以提高溃疡病患者的用药依从性。已经在临床应用的H2受体拮抗的一日剂量一次给药法为:睡前服,西咪替丁800毫克,雷尼替丁300毫克,法莫替丁40毫克,尼扎替丁300毫克,罗沙替丁150毫克。[H2受体拮抗剂市场分

·短篇论著· 白三烯受体拮抗剂联合抗组胺治疗变应性咽炎的临床观察 王春燕 温晓慧 刘锦峰 【摘要】 目的 评估白三烯受体拮抗剂联合抗组胺药物对变应性咽炎症状改善的效果。方法 对门诊以刺激性干咳、咽痒为主要症状就诊的患者,依据变应性咽炎的诊断标准进行纳入,对纳入患者的临床特点进行总结,同时给予白三烯受体拮抗剂联合抗组胺药物治疗,并辅助使用止咳药物。在初诊、治疗后第1周及第2周复诊时对患者症状进行视觉量表评分,比较两次治疗对患者症状的改善程度。结果 刺激性干咳,先咽痒再咳嗽为变应性咽炎的主要特点;变应性咽炎患者中有32%伴有变应性鼻炎,12%伴有哮喘;白三烯受体拮抗剂联合抗组胺药物能消除变应性咽炎的整体症状、咳嗽及咽痒症状,在治疗1周时症状已经显著改善,在治疗第2周时症状仍有进一步缓解。结论 变应性咽炎是临床咳嗽患者重要病因之一,在不使用抗过敏药物的情况下疗效差,白三烯受体拮抗剂联合抗组胺药物能消除变应性咽炎的症状。 【关键词】 白三烯拮抗剂; 咳嗽; 抗组胺药; 变应性咽炎; 咽痒 临床工作中发现以咽痒、刺激性干咳为主要表现的变应性咽炎(allergic pharyngitis )已经是一常见疾患,频繁的咳嗽影响患者的工作、生活及社会交流,长期得不到治愈还可能会诱发或加重哮喘[1-3]。由于临床医师对其认识不足及治疗不规范,大部分患者都经历了较长的治疗且疗效不佳,部分患者服用了所能接触到的各种止咳药物,均无明显改善。因此急需明确变应性咽炎的临床特点,为其提供有效的治疗方案。借鉴变应性鼻炎和变应性哮喘的治疗学,本实验通过白三烯受体拮抗剂联合抗组胺治疗变应性咽炎,来改善患者的咽痒及咳嗽症状,为变应性咽炎的治疗提供循证医学证据。 纳入标准:(1)符合变应性咽炎的诊断标准;(2)年龄>18岁;(3)持续咳嗽时间达3周;(4)未行抗白三烯和抗组胺药物联合治疗;(5)能够完 一、资料与方法 1. 一般资料:受试者为2013年3月至2014年5月首都医科大学附属北京朝阳医院耳鼻咽喉头颈外科门诊的就诊患者,男女不限,满足以下纳入和排除标准,最后共纳入60例(男24例,女36例)。 DOI:10.3877/cma.j.issn.1674-0785.2014.23.031 基金项目:首都医科大学耳鼻咽喉头颈外科教育部重点实验室开放课题基金(2012EBYH02);国家自然科学基金(81271090/H1304);北京市科委计划项目(Z131100004013049);首都卫生发展科研专项(首发2011-2003-02) 作者单位:100020 首都医科大学附属北京朝阳医院耳鼻咽喉头颈外科 首都医科大学耳鼻咽喉科学院 首都医科大学耳鼻咽喉头颈科学教育部重点实验室 通讯作者:刘锦峰,Email: sanming_1978@https://www.doczj.com/doc/155822992.html, 成随访观察。 排除标准:(1)扁桃体Ⅱ度及以上肥大者;(2)伴有睡眠呼吸暂停低通气综合征者;(3)伴有急性耳、鼻、咽喉、头颈部急性炎症者,需服用抗生素者;(4)X 线胸片显示有下呼吸道(支气管、肺)疾患者。(5)中途退出,未能完成全部试验者;(6)对药物反应严重,未能按治疗方案服药者;(7)患有上呼吸道咳嗽综合征、咳嗽变异性哮喘、胃-食管反流者等能找到其他明确病因的咳嗽患者。 2. 药物治疗情况:治疗药物主要有三大类:(1)白三烯受体拮抗剂:孟鲁斯特纳(顺尔宁)10 mg qd ,睡前,共14 d ;(2)抗组胺药:西替利嗪10 mg 或者左西替利嗪5 mg ,或者氯雷他定10 mg ,或咪唑斯汀10 mg qd ,睡前,共14 d ;(3)止咳药物,甘草片3片,tid ×14 d 。观察治疗前后患者的症状改善情况,进行自身对照。 3. 变态反应性咽炎的诊断标准:参照变应性鼻 炎的诊断标准以及以往文献报道[2-4], 对变应性咽炎的临床特点做以下归纳:(1)主要症状:咽喉发痒,刺激性干咳;(2)主要体征:咽部黏膜色淡;表面洒水样、湿润;咽后壁淋巴滤泡轻度增生,咽侧索增粗,舌体侧缘牙齿压痕;(3)实验室检查:皮肤点刺试验(skin prick teat ,SPT )(++)或特异性IgE (+)。 对于满足以上(1)+(3)或者(1)+(2)+(3)者诊断可以确立。如果只有(1)+(2)者考虑为疑似诊断。 4. 病史采集、随访及临床疗效评价:病史采集

药理学—肾上腺素受体拮抗剂 交感神经兴奋时,效应器的表现?——应急反应 β-受体拮抗剂

注:A类药物均无内在拟交感活性(ISA) B类药物均有内在拟交感活性(ISA) β受体阻断药---洛尔 β-受体阻断药,普萘洛尔是代表, 临床治疗高血压,心律失常心绞痛。 三条禁忌记心间,哮喘心衰心动缓。 β1-长在心脏上,阻断效果是四降; 降率降传降耗氧,降低输出降血压; β2-长在气管上,还有冠脉和腿上; 阻断无益反不良,哮喘急冠和肢凉。 【普萘洛尔(心得安)的药理作用、临床应用和不良反应】

【例题】 β肾上腺素受体阻断药能引起 A.脂肪分解增加 B.肾素释放增加 C.心排出量增加 D.支气管平滑肌收缩 E.房室传导加快 『正确答案』D 『答案解析』β肾上腺素受体阻断剂可以收缩支气管平滑肌。 β肾上腺素受体阻断药禁用于 A.糖尿病 B.支气管哮喘 C.窦性心动过速 D.心绞痛 E.甲状腺功能亢进 『正确答案』B 『答案解析』β肾上腺素受体阻断剂可以收缩支气管平滑肌,因此禁用于支气管哮喘。 以下不可用β受体阻断药治疗的是 A.过速型心律失常 B.感染性休克 C.心绞痛 D.高血压

E.甲状腺功能亢进 『正确答案』B 『答案解析』β受体阻断药不治疗感染性休克。 下列哪项不属于β受体阻断药的不良反应 A.诱发或者加剧哮喘 B.掩盖低血糖的症状 C.引起末梢循环不良 D.心动过缓 E.诱发或加剧溃疡穿孔 『正确答案』E 『答案解析』ABCD是β受体阻断药的不良反应。 【多选题】 用β受体阻断药时要注意 A.用药剂量要个体化,长期用药不能突然停药 B.重度房室传导阻滞病人禁用 C.严重左室心功能不全的患者禁用 D.支气管哮喘及窦性心动过缓者禁用 E.肝功能不良及心肌梗死者应慎用 『正确答案』ABCDE 『答案解析』本题五个选项都正确,注意掌握。 【其他药物】 1.有内在拟交感活性的β1.β2受体阻断药 ——吲哚洛尔(吲哚心安,心得静) □对β1、β2受体无选择性 □作用强度为普萘洛尔的6~15倍 □有膜稳定作用,较弱 □其特点是内在拟交感活性最强 2.无内在活性的β1受体阻断药 □阿替洛尔(氨酰心安)、美托洛尔(美多心安,倍他乐克)□选择性阻断β1受体,无ISA; □一般不诱发或加重支气管哮喘; □对血糖影响少(糖尿病患者宜选用); □主要用于治疗高血压、心律失常和心绞痛、甲亢、偏头痛等。 3.有内在活性的β1受体阻断药 □醋丁洛尔(醋丁酰心安) □选择性阻断β1受体,有ISA,有膜稳定作用 □首过效应较明显 □用于高血压,心绞痛及心律失常,一般不良反应同普萘洛尔。 α-受体阻断药 1.非选择性α受体拮抗剂——酚妥拉明 2.选择性α1-受体拮抗剂——妥拉唑林、特拉唑嗪

H2受体拮抗剂 [主要品种] H2受体拮抗剂包括西米替丁、雷尼替丁、法莫替丁等。[适应症] 主要用于治疗胃和十二指肠溃疡。 [作用特点] H2受体拮抗剂能选择性地阻断壁细胞膜上的H2受体,使胃酸分泌减少。不仅抑制基础胃酸的分泌,而且能部分地阻断组胺、五肽胃泌素、拟胆碱药和刺激迷走神经等所致的胃酸分泌。 [药理作用] H2受体拮抗剂选择性地竞争结合壁细胞膜上的H2受体,使壁细胞内cAMP产生,胃酸分泌减少。H2受体拮抗剂不仅对组胺刺激的酸分泌有抑制作用,尚可部分地抑制胃泌素和乙酰胆碱刺激的酸分泌。常用的西咪替丁、雷尼替丁、法莫替丁等三种H2受体拮抗剂抑制胃酸分泌的相对能力相差20~50倍,以甲氰咪胍最弱,法莫替丁最强。相应地抑制50%五肽胃泌素刺激的酸分泌所需的有效血浓度(EC50),以甲氰咪胍最高,法莫替丁最低。在常规剂量下,血浓度超过EC50的时间在甲氰咪胍约6小时,其他两种约10小时。[不良反应] H2受体拮抗剂是相当安全的药物,严重不良反应的发生

率很低。年龄大、伴肾功能和其他疾病时,易产生不良反应,常见腹泻、头痛、嗜睡、疲劳、肌痛、便秘等。[H2受体拮抗剂新用法] H2受体拮抗剂可高度选择性地与组胺H2受体结合,竞争性地拮抗组胺与H2受体结合后引起的胃酸分泌,产生抑酸作用,用于治疗消化性溃疡。传统的给药方法是一日剂量分次给药,如西咪替丁200毫克,每天四次或400毫克,每天二次;雷尼替丁150毫克,每天二次;法莫替丁20毫克,每天二次;尼扎替丁150毫克,每天二次;罗沙替丁75毫克,每天二次。近年来的研究结果表明,组胺的基础分泌以夜间为主,并且夜间胃液酸度在消化性溃疡,特别是十二指肠溃疡发病机制中起重要作用。白天的胃酸分泌与乙酰胆碱、胃泌素相关,且排出量不但与溃疡的形成无关,而且还具有以下显著的生理性作用:维持正常的消化过程,特别是蛋白质的消化,因为胃蛋白酶原转变为胃蛋白酶只有在足够酸的环境中才能实现;一定的胃酸酸度与钙和铁的吸收有重要关系;白天正常的胃酸分泌可保持胃内无菌环境,避免念珠菌使溃疡愈合延缓、幽门螺杆菌感染引起部分患者溃疡病的过早复发、胃酸持久抑制引起一些患者腹泻。因此,有学者认为,H2受体拮抗剂在白天的抑酸作用弱,而夜间给予此类药可以有效地抑制胃酸分泌,从而可以使溃疡快速愈合,症状缓解。临床观察也支持这一观点,即在睡前将H2

神经递质受体激动剂拮抗剂 胆碱类: 乙酰胆碱M-受体:M1-M5 N-受体:N1、N2 M: 毒蕈碱 毛果芸香碱 槟榔碱 氧化震颤素 N: 烟碱 M、N: 杀虫剂 促使Ach释放: 蝎毒 黑寡妇蜘蛛毒液 α-银环蛇毒 Ca2+、Mg2+ 胆碱酯酶抑制剂: 新斯的明 毒扁豆碱 腾喜龙 有机磷脂类 M: 阿托品 N: 六烃季胺 十烃季胺 美加明 箭毒 抑制Ach合成: 密胆碱-3 三乙基胆碱 4-吡啶 抑制Ach释放: 肉毒毒素 河豚毒 单胺类: (1)儿茶酚胺 : a 去甲肾上腺素 b 多巴胺 c 肾上腺素 (2) 吲哚胺: 5-羟色胺 血清紧张素去甲肾上腺素受 体: α1、α2 β1、β2 多巴胺受体: D1—D5 受体 5-羟色胺受体: 5-HT1—5-HT7受 体 多巴胺激动剂: 左旋多巴 苯丙胺(安非他 明) 可卡因 哌甲酯(利他灵) 司来吉米 肾上腺素激动剂: 咪唑克生 5-羟色胺激动剂: 氟西汀 芬氟拉明 MDMA LSD 去甲肾上腺素激 动剂: α: 异丙肾上腺素、NE β:NE、E 多巴胺拮抗剂: AMPT 氯内嗪 氯氮平 利血平 肾上腺素拮抗剂: 镰刀菌酸 5-羟色胺拮抗剂: PCPA 去甲肾上腺素拮 抗剂: α: 酚妥拉明 β: 心得安 心得平 心得静 氨基酸类: (1)抑制性氨基酸类: 甘氨酸 (2) 兴奋性氨基酸类: 谷氨酸 天冬氨酸谷氨酸门控离子 通道受体: NMDA受体 非NMDA受体 (AMPA受体、KA 受体) G蛋白耦联谷氨受 体: ACPD受体 L-AP4 NMDA受体 谷氨酸激动剂: NMDA AMPA 红藻氨酸 γ-氨基丁酸激动剂: 毒蝇蕈醇 巴氯芬 苯二氮卓类 巴比妥酸盐 类固醇 谷氨酸拮抗剂: AP5 酒精 PCP γ-氨基丁酸拮抗剂: 荷牡丹碱 CGP335348 印防己毒素 烯丙基甘氨酸 甘氨酸拮抗剂: 士的宁 多肽类:神经肽类阿片肽类 胃肠肽类阿片肽类受体: κ、δ、μ 阿片肽类激动剂: 吗啡 海洛因 阿片肽类拮抗剂: 纳洛芬 纳洛酮

H受体拮抗剂 This manuscript was revised by the office on December 10, 2020.

H2受体拮抗剂 [主要品种] H2受体拮抗剂包括西米替丁、雷尼替丁、法莫替丁等。 [适应症] 主要用于治疗胃和十二指肠溃疡。 [作用特点] H2受体拮抗剂能选择性地阻断壁细胞膜上的H2受体,使胃酸分泌减少。不仅抑制基础胃酸的分泌,而且能部分地阻断组胺、五肽胃泌素、拟胆碱药和刺激迷走神经等所致的胃酸分泌。[药理作用] H2受体拮抗剂选择性地竞争结合壁细胞膜上的H2受体,使壁细胞内cAMP产生,胃酸分泌减少。H2受体拮抗剂不仅对组胺刺激的酸分泌有抑制作用,尚可部分地抑制胃泌素和乙酰胆碱刺激的酸分泌。常用的西咪替丁、雷尼替丁、法莫替丁等三种H2受体拮抗剂抑制胃酸分泌的相对能力相差20~50倍,以甲氰咪胍最弱,法莫替丁最强。相应地抑制50%五肽胃泌素刺激的酸分泌所需的有效血浓度(EC50),以甲氰咪胍最高,法莫替丁最低。在常规剂量下,血浓度超过EC50的时间在甲氰咪胍约6小时,其他两种约10小时。 [不良反应]

H2受体拮抗剂是相当安全的药物,严重不良反应的发生率很低。年龄大、伴肾功能和其他疾病时,易产生不良反应,常见腹泻、头痛、嗜睡、疲劳、肌痛、便秘等。[H2受体拮抗剂新用法] H2受体拮抗剂可高度选择性地与组胺H2受体结合,竞争性地拮抗组胺与H2受体结合后引起的胃酸分泌,产生抑酸作用,用于治疗消化性溃疡。传统的给药方法是一日剂量分次给药,如西咪替丁200毫克,每天四次或400毫克,每天二次;雷尼替丁150毫克,每天二次;法莫替丁20毫克,每天二次;尼扎替丁150毫克,每天二次;罗沙替丁75毫克,每天二次。近年来的研究结果表明,组胺的基础分泌以夜间为主,并且夜间胃液酸度在消化性溃疡,特别是十二指肠溃疡发病机制中起重要作用。白天的胃酸分泌与乙酰胆碱、胃泌素相关,且排出量不但与溃疡的形成无关,而且还具有以下显着的生理性作用:维持正常的消化过程,特别是蛋白质的消化,因为胃蛋白酶原转变为胃蛋白酶只有在足够酸的环境中才能实现;一定的胃酸酸度与钙和铁的吸收有重要关系;白天正常的胃酸分泌可保持胃内无菌环境,避免念珠菌使溃疡愈合延缓、幽门螺杆菌感染引起部分患者溃疡病的过早复发、胃酸持久抑制引起一些患者腹泻。因此,有学者认为,H2受体拮抗剂在白天的抑酸作用弱,而夜间给予此类药可以有效地抑制胃酸分泌,从而可以使溃疡快速愈合,症状缓解。临床观察也支持这一观点,即在睡前将H2受体拮抗剂一日剂量一次给药,在溃疡愈合速度、症状缓解和安全性上均与一日剂量分次